Du romancier et de ses personnages. À propos de L’homme ralenti de J. M. Coetzee et du Complot contre l’Amérique de Philip Roth.

Dès qu’Elizabeth Costello apparaît dans L’homme ralenti, le dernier roman de J.M. Coetzee, quelque chose se passe de mystérieux et d’également incongru, que le lecteur n’ayant pas lu Elizabeth Costello, le précédent ouvrage du même auteur, peinera probablement à comprendre. Elizabeth Costello est en effet romancière, à la fois célèbre et vieillissante, que l’on a vu vivre et se débattre tout au long de ce roman qu’on pourrait dire par excellence le roman du romancier, et la voici qui se repointe tout à coup dans ce nouveau livre dont tout laisse à supposer qu’elle est elle-même en train de l’écrire, dans sa tête ou pour de bon…

Marcel Aymé s’était bien amusé déjà, dans Le romancier Martin, l’une des nouvelles de Derrière chez Martin, à confronter un romancier et ses personnages venus lui présenter leurs doléances, mécontents qu’ils étaient du sort qu’il leur réservait.

Avec J.M. Coetzee, on passe du registre de la malice à celui des reflets retors, voire vertigineux, du réel et de la fiction, avec cette sensation presque physique de voir s’incarner les personnages.

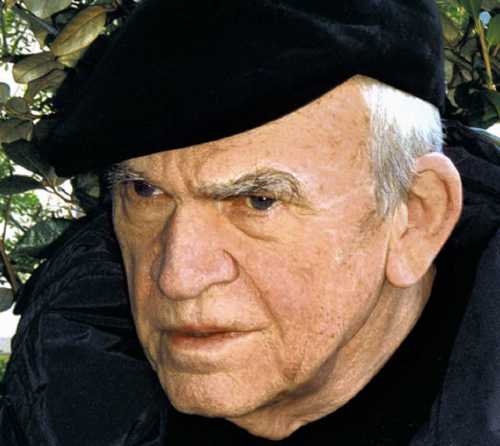

Or qui est le plus réel, du romancier et de ses personnages ? La question paraît académique, mais elle signale pourtant la vraie réalité de l’art et de la littérature, laquelle est à mes yeux plus réelle que ce qu’on dit le réel. Ainsi, après avoir lu cet autre roman plus-que-réel que figure à mes yeux Le complot contre l’Amérique de Philip Roth, je me dis que plusieurs de ses personnages (à commencer par le père et la mère de Philip, son frénétique cousin Alvin, l’écrabouilleur affairiste Steinheim, le journaliste anti-fasciste Walter Winchell ou le rabbin « collabo » Bengelsdorf, entre beaucoup d’autres) me semblent plus réels que nombre de vivants que j’ai fréquentés « en réalité »… De la même façon, je ne regrette pas, en somme, de n'être pas ces jours en Suisse où Coetzee se trouve précisément de passage, convaincu que ses livres nous en disent bien plus que lui-même, ainsi qu'il l'a d'ailleurs dit et répété...

Carnets de JLK - Page 138

-

Un effet de réel

-

Traversée de Kundera

Lecture intégrale de l’Oeuvre. Aujourd'hui: La Plaisanterie...

Lecture intégrale de l’Oeuvre. Aujourd'hui: La Plaisanterie...Préambule

Le titre des deux volumes consacrés à Milan Kundera dans La Pléiade est déjà tout un programme. Simplement : Œuvre. Tout à fait le profil compact du Monumentum à la Flaubert. Quinze livres publiés entre le milieu des années 60 et la fin des années 2000, et cela sans appareil critique ni la moindre biographie de l’auteur. En revanche : une biographie de chaque livre…

François Ricard, maître d’œuvre de l’édition, s’en explique clairement dans sa préface concise et concentrée à souhait, puis dans sa note sur l’édition : voici l’œuvre rendue non pas aux spécialistes mais aux « lecteurs oisifs », aux amateurs (au sens de ceux qui aiment), à tous ceux-là « qui n’ont nul besoin de lunettes empruntées pour comprendre et apprécier une œuvre aussi ouverte et limpide que celle de Milan Kundera ».

Risibles amours. (1970)

1. Personne ne va rire

La première nouvelle concentre des thèmes, des situations et des personnages qui forment un jeu de rôles où la réflexion se combine immédiatement à la matière existentielle, comme si le romancier pratiquait déjà ce qui sera son expérience créatrice typique, d’emblée marquée par l’ironie, voire le sarcasme, je dirai même, s’agissant d’un jeune auteur : de l’auto-sarcasme.

Le narrateur est un assistant de fac spécialiste d’histoire de l’art, boy friend d’une jeune Klara ouvrière dans la couture à qui il a promis de la pousser dans les sphères de la mode, brillant sujet « dissident » sur les bords, à la fois mal vu de l’officialité et reconnu pour son talent, qu’un critique d’art vieillissant vient solliciter afin qu’il fasse une note d’introduction pour une revue influente, sur un écrit qu’il espère y caser. Mais l’assistant se dérobe plus ou moins après avoir lu le texte en question qu’il trouve médiocre. Le vieux profite du « plus ou moins » pour s’accrocher, avec une ténacité de crampon rare. Or le jeune homme joue au chat et à la souris, en menant l’affaire comme une comédie. Puis il aggrave son cas, le vieux l’ayant pisté jusqu’à son domicile, où il s’est trouvé face à Klara nue dans un imperméable, en l’accusant de harcèlement et même d’abus sexuel, au point que la plaisanterie tourne à l’affaire d’Académie et même d’Etat, le faraud étant convoqué par le comité de quartier où son donjuanisme bohème devient LE sujet, et l’objet de l’opprobre collectif tandis que Klara, utilisée à son corps défendant, se retourne contre lui et fait le procès de son cynisme d’intello prétentieux et sans cœur.

Tout ça terriblement bien mené, combinant l’analyse des relations entre jeunes gens de milieux différents et entre personne d’âges différents, l’aperçu relativiste des « positions esthétiques » en jeu dans un environnement social contraignant, la dérision du romantisme sentimental et la modulation de la complexité humaine qui va prendre de plus en plus de place dans les romans à venir. L’écrivain approchait de la trentaine quand il a composé cette nouvelle, justement disposée en tête du recueil alors que ce n’est pas la première qu’il ait écrite. Mais le ton, la manière, le regard, le mélange essai-narration, le jeu sur la fiction et les faux semblants : tout est réellement ou virtuellement déjà là…

2. La pomme d'or de l'éternel désir

Le thème du temps qui fait tomber les cheveux du jeune dragueur est ici modulé sur un ton amical par le narrateur qui se dit d'emblée incapable de faire les choses que fait son ami Martin: à savoir accoster n'importe quelle femme dans n'importe quelle rue. On ne drague plus aujourd'hui comme on le faisait dans les années 50-60, et les jeunes lecteurs souriront de voir les plans tactiques et stratégiques qui se déployaient alors pour circonvenir une blonde. On pense d'ailleurs aux Amours d'une blonde, film de Milos Forman datant de la même époque, lequel Forman apparaît d'ailleurs dans la nouvelle, qui dégage une tendresse malicieuse n'excluant pas les mecs les plus farauds dont le mariage rabat le caquet...

3. Le jeu de l'auto-stop

Dans les années 60-70, des centaines de stoppeurs se postaient chaque jour à la sortie de toutes les villes occidentales, et l'une des jeunes filles de La Plaisanterie fait même de l'auto-stop la marque de la jeunesse de l'époque. Comme on le verra souvent, la mentalité du garçon ne pensant qu'au charme de l'aventure, opposée à celle de la fille affectivement plus engagée et sérieuse, à tout le moins attachée au romantisme amoureux, s'affrontent ici dans ce qu'on pourrait dire un jeu de rôles avant la lettre, que l'écrivain module par la forme même de la narration comme en abyme, jouant sur une fiction dans la fiction. En filigrane, on perçoit déjà, en outre, le thème de la pesanteur sociale et politique avec "l'ombre grisâtre d'une stricte planification". Enfin, les jeux discordants de l'érotisme, vécus dans le tremblement d'attirance-répulsion typique à la fois de l'époque et de sa jeunesse, sont saisis dans leur complexité affective et psychologique que la femme et l'homme vivent chacun à sa façon. Dans les notes de fin de volume, François Ricard explique très en détail la genèse et la réception de chacune de ces nouvelles, dont l'ensemble forme déjà une espèce de corpus romanesque très kunderien de forme et d'esprit.

4. Le Colloque

La rivalité mimétique, observée par René Girard dans le roman occidental, de Don Quichotte à Proust et jusqu'au Camus de La Chute, se retrouve dans toutes ces premières nouvelles et fera également florès dans La Plaisanterie. Elle est omniprésente dans ce Colloque où se confrontent trois générations de séducteurs: le patron de médecine, et son collègue cadet le docteur Havel, des vieux de la vieille qui en ont vu d'autres, et le jeune et bel étudiant Fleischmann propulsé dans le monde des adultes avec la (fausse) candeur de ce que Kundera appelle l'âge lyrique. Entre ces coqs, les femmes tiennent la chandelle et marquent les coups, dont les échos se prolongeront dans les deux nouvelles suivantes sous le signe commun du désir éprouvé par la réalité, et donc du vieillissement.

5. Que les vieux morts cèdent la place aux jeunes morts

Les occasions ratées, les illusions d'un pur amour bientôt démenti par la rude réalité, sur fond de monotone grossièreté sociale, l'espoir d'une nouvelle chance et d'une vie moins décevante constituent l'arrière-fond de cette nouvelle marquée par les retrouvailles d'une veuve revenue dans le cimetière où repose son mari évacué des lieux entretemps sous prétexte que les vieux morts doivent céder la place aux jeunes, et d'un homme qu'elle a connu des années auparavant, qui a maintenant trente-cinq ans et la considère, sans qu'elle s'en doute, comme celle qu'il a laissée échapper. Sur fond de désenchantement réciproque, c'est une histoire de vieux amants avant l'âge, ou de jeunes amoureux aux corps un peu flétris, comme on voudra, que l'auteur trentenaire détaille avec un mélange de lucidité lancinante et d'indulgence affectueuse.

6. Le docteur Havel vingt ans plus tard

L'épouse légitime du docteur Havel, dont le nom est chargé d'une "terrible réputation érotique", est terriblement jalouse quand il s'en va faire une cure thermale, alors que lui-même constate que les jolies femmes ne lui prêtent plus guère d'attention. Plus humiliant encore: le fait qu'un jeune journaliste lui tourne autour, en ces lieux, non pour l'interviewer mais pour accéder à sa femme, actrice bien connue de l'époque. Là encore, les jeux mimétiques de la séduction donnent lieu à des scènes qui vont bien au-delà du vaudeville de station thermale: au théâtre de la vie où les miroirs publics et privés se lézardent de concert. La relation père-fils du docteur et du jeune plumitif, le ballet des femelles autour du vieux paon, la vérité des sentiments, la femme convoitée par tous (sur les écrans de cinéma) et qui n'aspire en réalité qu'à un amour paisible et caché, le collectionneur de femmes qui n'est à vrai dire qu'un collectionneur de mots, les relations entre femmes d'âge mûr et jeunes farauds qui masquent de sourdes nostalgies de liens mère-fils: tous ces thèmes s'entremêlent avec grâce dans cette nouvelle ressortissant déjà à la pleine maîtrise du futur romancier.

7. Edouard et Dieu

Comme dans la première nouvelle de ces Risibles amours, cette grinçante histoire d'un jeune homme d'abord tenu à distance par Alice la croyante, qu'il s'impatiente de déflorer, et qui devient pratiquant à outrance pour la séduire, au risque de déplaire aux communistes athées purs et durs, illustre les jeux embrouillés de l'idéologie (ici religieuse) confondue avec la foi, et de la mauvaise foi déjouée par la vie. Edouard semble ici le tricheur par excellence, mais on verra qu'il ne l'est pas plus que ceux qui l'entourent, confits dans leur semblant de foi rationaliste, ni même que la pure Alice bientôt confrontée à la caricature violente de sa croyance, et renvoyée à sa solitude de femme sincèrement aimante et sincèrement sérieuse. Comme dans Personne ne va rire, dont Klara dit le dernier mot en jugeant le cynisme de son amant, la femme est ici aussi garante d'une sorte d'intégrité incarnée, tandis que le jeune homme rieur accouche, dans sa solitude à lui, d'une nouvelle sagesse précaire. Le sourire est finalement de mise, qu'on pourrait dire d'un sceptique humanisé...

La Plaisanterie (1967)

Il est intéressant de lire (ou de relire) La Plaisanterie quarante ans après sa première publication à Prague, en 1967 (l’année de nos vingt ans) où le livre fut acclamé avant d’être interdit, et ceci pour diverses raisons.

D’abord parce que le livre n’a pas pris une ride, comme on dit - comme les « classiques » qui ont l’air d’échapper au temps, et c’est d’ailleurs comme un classique qu’il fut vite considéré dans son pays d’origine puis en France où le début de sa gloire fut particulièrement éclatant ; ensuite du fait que ses dimensions de beauté (en un sens qui n’est pas que d’esthétique littéraire) et de bonté (notion qui paraîtra ringarde à beaucoup mais j’y tiens) se dégagent mieux aujourd’hui, quatre décennies après les événements qui en firent un brûlot de dissidence, de ce livre qui est bien plus qu’un sarcasme d’époque en dépit de son ironie fondamentale, qui ressortit finalement plus à l’humour qu’à l’ironie : un livre d’une profonde bonté et d’une non moins profonde beauté, dont la base extraordinairement ferme appartient encore, cependant, à un monde qu’on pourrait dire d’AVANT, alors que, dès La Vie est ailleurs, on basculera dans un monde de l’APRÈS, immédiatement visible dans ses rebonds formels.

La Plaisanterie, relu après la chute apparente de tous les murs, est probablement le premier grand livre de la désillusion vécue par des individus (je parle des protagonistes, à savoir Ludvik le plaisantin, Helena l’amoureuse sur le retour, Kostka le chrétien de gauche et Jaroslav le nostalgique folkloriste) qui sont ambivalents, comme nous le sommes tous, tout en ayant quelque chose de « types représentatifs », au sens du réalisme socialiste évidemment dévié, et que le montage narratif lui-même, alternant les points de vue, montre sous leurs multiples facettes.

Après ce qu’on a appelé le Nouveau Roman, et avant ce qu’on appelle encore la littérature postmoderne, La Plaisanterie raconte une histoire linéaire (pfff…) portée par des personnages (pfff…), eux-mêmes portant autant de prénoms que le lecteur se rappelle comme ceux de L'éducation sentimentale ou du Rouge et le noir...

Or relire aujourd’hui La Plaisanterie ne revient pas à revenir à de l’ancien dépassé par la modernité, mais nous ramène simplement, par le rire, ou plus exactement par les rires, au sérieux de la littérature qui vous fait du bien en vous faisant mal, qui vous parle de vous en vous parlant d’autre chose. La Plaisanterie est une espèce de roman choral de la solitude. C’est, pour une bonne partie, l’histoire de la jeunesse gâchée de Ludvik, plaisantin qui a cru malin de railler, sur une carte postale ouverte à tout vent qu’il envoie à une jeune fille sérieuse qu’il drague en vain, l’optimisme de l’époque auquel il oppose, non moins railleusement, l’alternative trotskyste ! Or, comme on le voit aujourd’hui dans une autre perspective, où il est recommandé à chacun de positiver sous peine de se faire virer du club des chaussettes immaculées, railler l’optimisme social, au lendemain de la Guerre et alors que se construit l’Avenir, n’est pas qu’une blague : c’est un crime et qu’il faudra payer. Plus précisément, cela vaut à Ludvik d’être chassé du Parti autant que d’être interdit d’études, à peu près comme le sera Kundera lui-même après la parution de ce livre, désigné comme le fauteur de troubles Number One par un Novotny.

Soit dit en passant, cependant : rien d’autobiographique dans cette fiction modulant déjà l’éthique définie des années plus tard dans L'Âge du roman, et pourtant nous retrouvons l’auteur à toute les pages et à chaque ligne, pourrait-on dire, comme nous nous retrouvons nous-mêmes ; et l’erreur de Ludvik est donc l’erreur de Milan autant que la nôtre.

L’erreur de Ludvik est d’avoir cru qu’il pourrait rester libre et que rien ni personne ne l’en empêcherait. L’erreur de Ludvik est de s’être cru malin comme c’est souvent le cas chez les jeunes gens. L’erreur de Ludvik est d’avoir manqué de prudence avec le Groupe et de tact avec les Dames. L’erreur de Ludvik reste aujourd’hui d’être né dans ce monde et de ne pas l’avoir compris avant d’en subir les conséquences. Pourtant il le comprendra, mais ce sera au bout de La Plaisanterie qui finit par l’arrivée d’une ambulance sur laquelle personne ne tirera et sans savoir si le vieux pote qu’elle emporte, retrouvé tant d’années après par Ludvik, s’en tirera lui-même…

À partir de La Plaisanterie relue chacun pourrait écrire une espèce d’autobiographie ou, comme on dit aujourd’hui, une autofiction propre à sa propre génération, au dam de l’Auteur récusant noblement ces genres.

Ce que j’veux dire, c’est que cette fiction avérée me ramène, te ramène, nous ramène, les ramène à notre réalité de ce 1er Mai 2011 qui est un dimanche chômé par ordre du Seigneur non syndiqué – réalité qui n’est pas anecdotique pour autant mais Réalité magnifique et mortelle de ce 2 mai où je recopie ces notes surf mon Mac le Marin…

Telle est l’utopie, mon utopie : ce corps, ce visage dans le miroir réfracté par les images de Ludvik et d’Helena, de Jaroslav et de Kostka, du petit salopard chef de camp et de la pure Lucie mille fois souillée, de Pavel le délateur et d’Alexej le fils d’apparatchik martyr genre taliban, enfin de tous ceux qui sourient de toute leur tristesse dans ce roman qui rit jaune...

Milan Kundera. Oeuvre, vol. I. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade

(À suivre)

Milan Kundera. Oeuvre, vol. I. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade

(À suivre)

-

Ceux qui ne pensent qu'à La Chose

Celui qui reconnaît le beau travail à l’odeur / Celle qui sait distinguer la Valenciennes de l’Alençon / Ceux qui respectent le Compagnon même manchot / Celui qui trouve le terme de création prétentieux et même inapproprié / Celle qui a horreur du genre artiste / Ceux qui brodent en silence / Celui qui sait que le mauvais poète se reconnaît à sa façon de rater des oeufs brouillés / Celle qui partage la vie de l’Artisan en deux / Ceux qui examinent les nouveaux poèmes comme aux comices agricoles les agneaux / Celui qui ne pense qu’à faire des phrases / Celle qui se demande si Mallarmé se lit encore / Ceux qui n’ont point de génie mais de l’obstination à revendre ce qui les fait dire que Proust (Marcel, pas Robert) a raison / Celui qui a soigné ses trous de mémoire avec Proust (Robert) / Celle qui a connu le père Proust aux eaux (donc le père de Robert et Marcel) et l’a plaint de n’avoir pas de filles qui écrivent parfois des poèmes / Ceux qui ont plus de respect pour les poétesses musulmanes que pour les télévangélistes / Celui qui rêve qu’il écrit qu’il rêve / Celle qui tricote un paysage au fil d’Ariane / Ceux qui aiment les ciels de Corot en dépit de son insatisfaction notoire / Celui qui répond : Maman, quand on lui demande qui a inspiré son grand poème sur la mer / Celle qui écrit des trucs qui marchent mieux que les machins de son mec / Ceux qui écrivent mieux en dormant / Celui qui s’investit complètement dans la marqueterie biodégradable / Celle qui se donne à celui qui se vend à ceux qui ne paient pas de mine / Ceux qui n’écrivent que pour le pognon ce qui se voit tant c’est gratuit / Celui qui se vante de ce que sa vie est un polar et qui se fait buter pour le prouver / Celle qui peint des chevreuils dans des sous-bois et parfois des tulipes / Ceux qui ne savent plus que penser et ne pensent donc plus / Celui qui se replie sur le monde / Celle qui se déploie dans le hennissement primal / Ceux qui ne consomment plus pour mieux se consumer, etc.

Celui qui reconnaît le beau travail à l’odeur / Celle qui sait distinguer la Valenciennes de l’Alençon / Ceux qui respectent le Compagnon même manchot / Celui qui trouve le terme de création prétentieux et même inapproprié / Celle qui a horreur du genre artiste / Ceux qui brodent en silence / Celui qui sait que le mauvais poète se reconnaît à sa façon de rater des oeufs brouillés / Celle qui partage la vie de l’Artisan en deux / Ceux qui examinent les nouveaux poèmes comme aux comices agricoles les agneaux / Celui qui ne pense qu’à faire des phrases / Celle qui se demande si Mallarmé se lit encore / Ceux qui n’ont point de génie mais de l’obstination à revendre ce qui les fait dire que Proust (Marcel, pas Robert) a raison / Celui qui a soigné ses trous de mémoire avec Proust (Robert) / Celle qui a connu le père Proust aux eaux (donc le père de Robert et Marcel) et l’a plaint de n’avoir pas de filles qui écrivent parfois des poèmes / Ceux qui ont plus de respect pour les poétesses musulmanes que pour les télévangélistes / Celui qui rêve qu’il écrit qu’il rêve / Celle qui tricote un paysage au fil d’Ariane / Ceux qui aiment les ciels de Corot en dépit de son insatisfaction notoire / Celui qui répond : Maman, quand on lui demande qui a inspiré son grand poème sur la mer / Celle qui écrit des trucs qui marchent mieux que les machins de son mec / Ceux qui écrivent mieux en dormant / Celui qui s’investit complètement dans la marqueterie biodégradable / Celle qui se donne à celui qui se vend à ceux qui ne paient pas de mine / Ceux qui n’écrivent que pour le pognon ce qui se voit tant c’est gratuit / Celui qui se vante de ce que sa vie est un polar et qui se fait buter pour le prouver / Celle qui peint des chevreuils dans des sous-bois et parfois des tulipes / Ceux qui ne savent plus que penser et ne pensent donc plus / Celui qui se replie sur le monde / Celle qui se déploie dans le hennissement primal / Ceux qui ne consomment plus pour mieux se consumer, etc.Image : Zdravko Mandic

-

Ceux dont la vie est ailleurs

Celui qui entre dans la grande pièce bleue où se trouve la femme aux yeux liquides / Celle qui voit le jeune homme entrer dans son rêve / Ceux qui rêvent qu’ils rêvent / Celui qui chevauche le tigre d’eau / Celle qui mesure la distance la séparant de l’issue fatale / Ceux qui se retrouvent sur le Pont aux Bustes / Celui qui jette une rose dans la fosse de neige et trouve cela si poétique qu’il en écrit un quatrain que sa mère apprécie / Celle qui déjoue les menés du Troll / Ceux qui sont persuadés d’être les seuls dont personne ne sait rien et qui en conçoivent un désir vif de paraître au TJ de Damien Rosebud / Celui qui se fait amputer (en rêve) d’un pied vu qu’il n’a qu’une chaussette / Celle qui raconte à son psy le rêve de la chaussette que fait son fils Adolf dit Dolfi, notoire antisémite de neuf ans / Ceux qui vont voir ailleurs si la vie y est / Celui qui rêve sa vie et se trouve tantôt à Rangoon et tantôt à Malmö selon les disponibilités d’EasyJet / Celle qui se retrouve sur la scène en tailleur strict et sans savoir son rôle alors que le souffleur mate sa gaine Scandale / Ceux qui comparent les baraquements de la nouvelle structure concentrationnaire de Palavas-les-flots et ceux des stalags où leurs grands-parents furent déportés en été 43 / Celui qui s’arrache à son rêve pour se rendre au cimetière où il découvre que la tombe de sa mère a été désaffectée entretemps / Celle qui s’adonne au divertissement sensuel en compagnie du baigneur bègue / Ceux qui ont été traumatisés par l’excessive sollicitude de Maman et sont devenus poètes pour lui échapper / Celui qui commente le Mariage du Siècle en se grattant les roustons qui ne se voient pas à la télé / Celle qui trouve que le voile de la mariée ferait une jolie moustiquaire dans son bidonville / Ceux qui cherchent à se donner un genre canaille dans le miroir de la chambre 13 de l’Hôtel Terminus où ils sont descendus en jumeaux pacsés / Celui qui met au point la théorie des poèmes qu’il écrira plus tard et que personne ne lira hélas même pas lui puisqu’il sera devenu imam entretemps / Celle qui lave les boxers de son fils qu’ont dit élu / Ceux qui savent que la Qualité se mesure avec un étalon de platine dont nul ne sait où le Troll l’a caché / Celui qui explique au jeune poète qu’il y a en lui une Force que seule Maman peut lui révéler à condition qu’il la lui présente / Ceux qui foutent les mères de jeunes poètes pour faire avancer la cause de l’avant-garde / Celui qui possède deux miroirs afin de voir aussi son double / Celle qui écrit une élégie sur le sable de la dune que le vent effacera ce soir ah ah / Ceux qui notent leur bons mots dans un cahier spécial / Celui qui a dit à son cousin qu’il avait un air démoniaque avant de l’emmener au concert d’Elton John qu’il reconnaît à l’instant à Westminster à côté de son mari / Celle qui connaît tous les noms et prénoms et surnoms des reines et des rois actuels qui se retrouvent à la télé ce matin pour le mariage des youngsters / Ceux qui se moquent des rois nègres mais que l’émotion étreint par la voix de Stéphane Bern ce matin historique au niveau mondial / Celui qui écrit un poème sur la mort pour se sentir immortel / Celle qui recopie les poèmes de son fils qu'elle enverra à une revue anglaise vu qu’ils font allusion au Mariage du 29 avril 2011 / Ceux qui reviendront en rêve dans les maisons de leurs amours mortes mais n’y retrouveront personne / Celui qu’on croit cynique parce qu’il montre les choses telles qu’elles sont / Celle qui se rappelle avec tendresse les sauteries avec Reiser tandis que la foule exulte devant Westminster à l’arrivée de la reine sapée en jaune canari / Ceux qui savent que la vie n’est ailleurs qu’ici mon fifi, etc.

Image JLK: Kate today

(Cette liste a été établie en marge de la lecture de La Vie est ailleurs de Milan Kundera, tout en matant l’événement du jour commenté par Stéphane le Blaireau) -

JLK se royaume

La Compagnie des mots reçoit JLK

Vivre, lire et écrire : mes passions partagées

À mes amis et aux amis de la littérature

Ce lundi 2 mai prochain, dès 18h30 et pour une heure environ, j’évoquerai, à l’invitation de La Compagnie des Mots, et en dialogue avec mon confrère Serge Bimpage, mon parcours d’écrivain, de critique littéraire, de journaliste et de passeur de livres. Vincent Aubert, comédien, et Antonin Moeri, écrivain, interviendront aussi par surprise.

Sous le titre de Vivre, lire et écrire, mes passions partagées, je vais m’efforcer de retracer, exemples chantés à l’appui, le parcours de plus de quarante ans d’écriture multiforme, sous les deux instances principales de l’implication poétique et de l’explication critique, ponctué par la publication de 18 livres (dont le dernier, L’Enfant prodigue, sera plus précisément commenté) et de milliers d’articles dont plus de 3000 figurent actuellement sur mon blog des Carnets de JLK. De l’intime à l’extime, du mystère de l’être cristallisé par les mots à la foison panoptique des langages contemporains, en passant par l’évocation de moult lectures, rencontres et pratique d’écriture: tel sera le chemin (raccourci) emprunté pour un soir.

Genève. À La Mère Royaume, dès 18h.30. Entrée libre.

Si vous me détestez, merci de recommander cette soirée à vos ennemis !

-

Abécédaire passionnel

Dès ces prochains jours nous ouvrirons, avec mon ami l'imagier Philip Seelen, un nouveau blog dont les images et les mots, en multiples rubriques, s'attacheront à la défense et à l'illustration de la Suisse des cultures multilingues, petite Europe dans l'Europe. Nous en ouvrons ici l'abécédaire de repérage, auquel chaque lecteur est invité à proposer de nouveaux mots

En étrange pays, de A à Z

En étrange pays, de A à ZAbsinthe / Aletsch / Aline / Altdorf / Aloyse / Amiel / Ansermet / Aurigeno / Bahnhostrasse / Bakounine / Ballenberg / Bergier / Besson (Benno) / Betty Bossi / Birchermüesli / Blocher/ Böcklin / Bögli / Botta / Bouvier / Budry / Carnaval / Cendrars / Cenovis / Ceresole / CERN/ Cervin / CFF / Chillon / Cingria / Chappaz / Chessex / Cuisses-Dames / Dada / Davos / Dimitri / Dindo / Doyen Bridel / Dürrenmatt / Duttweiler / Eigerwand / Erasme / Erni / Ernst S. / Federer / FipFop / Franches Montagnes / Frisch /Geiger (Hermann) / Gilliard / Général Guisan / Génie helvétique (Le) / Giacometti / Gianadda / Gilles / Godard / Goetheanum / Gothard & Gothard / Gotthelf / Grounding / Grütli / Guillaume Tell / Grock / Güllen / Haldas / Heidi / Hesse / Hingis / Hirschhorn (Thomas) / Hodler / Honegger / Hornuss / Humbert-Droz / Keller / Journaux / Joyce / Jung / Klee / Koblet / Küng (Hans) / Kudelski / Lavater / Lénine / Palais fédéral / Le Parfait / Pipilotti / Landsgemeinde / Longines / Lötschental / Pestalozzi / Maggi / Maison d’Ailleurs / Monte Verita / Morgenstraich / Morisod / Murer (Fredi) / Muzot / Nains de jardin / Nessi (Alberto) / Nabokov / Nestlé / Niederdorf / NPCK / NZZ / Odéon / Opel & Ospel / Orelli & Orelli / Parachutes dorés / Piazza Grande / Pilet-Golaz / Pont du Diable / Ramuz / Rilke / Ritz / Rivaz / Römerholz / Rote Fabrik / Saurer / Schmid (Daniel) / Segantini / Sils-Maria / Soglio / Soutter / Sugus / Stress / Suter (Martin) / Tinguely / Tissot / Töpffer / Tuor (Leo) / Walser / Winkelried / Wölffli / Ziegler / Zoccoli / Zorn / Zouc.

-

Soleil de chair

Du sexe moite à l'insoutenable légèreté de nos corps...Au Cap d’Agde, Cité du soleil, ce samedi 20 mai 2006. – La publicité polychrome annonce un intense sentiment de liberté, et sans doute est-ce ce que les gens ressentent en ces lieux de nature naturiste, loin de leurs bureaux et de leurs travaux, en cette Cité du soleil à l’architecture à la fois futuriste et décatie dont l’hémicycle de béton alvéolaire s’ouvre sur la mer fluente, l’anse de sable des dunes de Sète à l'est et à l’ouest la marina.

Pour ma part, cependant, je ne pense ici qu’à travailler un peu plus, ou plus précisément à ne faire que ce qui me chante, sur le manuscrit en chantier de mon roman et tout ce qui l’alimentera d’une manière ou de l’autre, de lectures en balades avec Lady L. ou de rencontres en séances d’aquarelle. Belle liberté aussi bien, et non moins intense, que celle de disposer de chaque seconde pour en faire quelque chose…

Pour ma part, cependant, je ne pense ici qu’à travailler un peu plus, ou plus précisément à ne faire que ce qui me chante, sur le manuscrit en chantier de mon roman et tout ce qui l’alimentera d’une manière ou de l’autre, de lectures en balades avec Lady L. ou de rencontres en séances d’aquarelle. Belle liberté aussi bien, et non moins intense, que celle de disposer de chaque seconde pour en faire quelque chose… Héliopolis, ce 26 avril 2011. - Dix-sept ans après nous nous retrouvons comme tant de fois en ces lieux avec Lady L., nos filles nous ont appelé ce matin de Phuket et de Bruxelles, j'ai publié dix livres après Le viol de l'ange sur lequel je travaillais à l'époque, et ma bonne amie se repose de travaux autrement sérieux et exténuants que les miens...

Héliopolis, ce 26 avril 2011. - Dix-sept ans après nous nous retrouvons comme tant de fois en ces lieux avec Lady L., nos filles nous ont appelé ce matin de Phuket et de Bruxelles, j'ai publié dix livres après Le viol de l'ange sur lequel je travaillais à l'époque, et ma bonne amie se repose de travaux autrement sérieux et exténuants que les miens...À propos de bonne amie, je lisais l'autre jour, dans le livre récemment paru de Bernard Pivot, Les mots de ma vie, la page qu'il consacre gentiment à l'usage que je fais, dans mes Riches Heures, de cette expression, (à la rubrique Amie, p.27), et j'ai beaucoup aimé aussi sa célébration de l'Admiration, trop peu pratiquée aujourd'hui et que j'éprouve au plus haut degré en me replongeant dans l'oeuvre de Milan Kundera.

Je viens ainsi d'achever coup sur coup la (re) lecture de Risibles amours et de La Plaisanterie, parus il y a plus de quarante ans de ça. Mais ça nous rajeunit, me dis-je en redécouvrant l'extraordinaire densité existentielle et la beauté de ces livres, dont le caractère politique s'est à la fois estompé (ils parurent au lendemain du printemps de Prague et furent bientôt interdits) et étendu à tout le phénomène qu'on désigne aujourd'hui sous l'appellation de politiquement correct, et à toute forme de conformisme social. Mais bien plus que de sociologie ou de politique, ces romans parlent de la vie tragique et risible, La Plaisanterie est une tragi-comédie aussi déchirante que drôle, et avec la distance sa beauté poétique, la tendresse jamais mielleuse qui se dégage du regard porté par l'auteur sur tous ses personnages se communique plus que jamais au lecteur, et c'est notre propre jeunesse que nous retrouvons aussi bien sans amertume, comme dans une lumière de pardon stoïque.

Je viens ainsi d'achever coup sur coup la (re) lecture de Risibles amours et de La Plaisanterie, parus il y a plus de quarante ans de ça. Mais ça nous rajeunit, me dis-je en redécouvrant l'extraordinaire densité existentielle et la beauté de ces livres, dont le caractère politique s'est à la fois estompé (ils parurent au lendemain du printemps de Prague et furent bientôt interdits) et étendu à tout le phénomène qu'on désigne aujourd'hui sous l'appellation de politiquement correct, et à toute forme de conformisme social. Mais bien plus que de sociologie ou de politique, ces romans parlent de la vie tragique et risible, La Plaisanterie est une tragi-comédie aussi déchirante que drôle, et avec la distance sa beauté poétique, la tendresse jamais mielleuse qui se dégage du regard porté par l'auteur sur tous ses personnages se communique plus que jamais au lecteur, et c'est notre propre jeunesse que nous retrouvons aussi bien sans amertume, comme dans une lumière de pardon stoïque. Or c'est le même regard que nous portons, Lady L. et moi, sur l'environnement de cette splendide et dérisoire Héliopolis où nous revenons depuis trente ans pour la seule mer, et les dunes, et la sensation de s'en foutre en vivant à poil ou sous le textile, comme on veut, mais que de nouvelles hordes bizarres ont investie et qui, avec leur fric fort apprécié on s'en doute, ont imposé un nouveau code de conduite sur les plages, au dam des naturistes de la vieille école plutôt pudique (sic), en pratiquant le sexe de groupe à vue,sur le sable ou dans les clubs plus fermés.

Or c'est le même regard que nous portons, Lady L. et moi, sur l'environnement de cette splendide et dérisoire Héliopolis où nous revenons depuis trente ans pour la seule mer, et les dunes, et la sensation de s'en foutre en vivant à poil ou sous le textile, comme on veut, mais que de nouvelles hordes bizarres ont investie et qui, avec leur fric fort apprécié on s'en doute, ont imposé un nouveau code de conduite sur les plages, au dam des naturistes de la vieille école plutôt pudique (sic), en pratiquant le sexe de groupe à vue,sur le sable ou dans les clubs plus fermés.Cette nouvelle population, genre classe moyenne entre 35 et 75 ans, se désigne elle-même par l'appellation de libertins et a fait se développer, au coeur de la cité solaire, de nouveaux hôtels à murs borgnes et boîtes chaudes, et tout un système de boutiques où se débitent les atours et colifichets dont ces braves gens se parent comme de coquets papous à breloques, piercings et résilles, falbalas et pacotille.

Michel Houellebecq a commencé de décrire cette faune dans Les particules élémentaires, mais le phénomène a pris de l'ampleur et l'on est juste content de se trouver en ces lieux en avril et pas au plus moite de l'été où les corps bandochants et ballottants, tous pommadés d'huiles enrichies de carotène, se multiplient et se collent comme sardines en leur caque...

Bref, la lecture et l'écriture, ou la sensualité plus délicate et multiforme (ah les délices de l'anchois frais slurpé avec un doigt de Corbières !) nous tiennent heureusement à distance de ce grouillement qui nous semble à vrai dire plus grotesquement rigolo, à la longue, que réellement dégoûtant.

Bref, la lecture et l'écriture, ou la sensualité plus délicate et multiforme (ah les délices de l'anchois frais slurpé avec un doigt de Corbières !) nous tiennent heureusement à distance de ce grouillement qui nous semble à vrai dire plus grotesquement rigolo, à la longue, que réellement dégoûtant.Allons, un Reiser y trouverait un regain d'observations qui ramènerait la chose à sa dimension résumée par l'adage teuton: Jedem Tierchen sein Plaisirchen - à chaque bestiole sa babiole...

-

Dans la farine

J’ai toujours aimé ses bras roses. Roses potelés. De porcelaine humide, genre Sèvres mou. Ses bras roses et ses seins de laitière.

Quand elle me roule dans la farine et qu’elle se penche au-dessus de moi, ses deux seins pressés l’un contre l’autre suffisent à ma paix.

Père lui recommande de ne pas oublier le sel, que je sois un homme nom de Dieu. Mère lui reproche de mettre trop de sa salive, mais elle n’en fera toujours qu’à sa tête et la voici qui tire la langue dès que Mère s’en va voir ailleurs si j’y suis.

Vient alors le jeu des trois nénés, vite en douce, qui me fait tant plaisir. Ma tête entre les deux choses chaudes, nous ne formons plus qu’un, et tout à l’heure le lait me viendra sûrement à la bouche.Dessin de Federico Fellini

-

Le charme de Delerm

Avec Le trottoir au soleil, le pointilliste des sensations laisse filtrer un peu de mélancolie...

Si le nom de Philippe Delerm reste associé au succès phénoménal de La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules (L’Arpenteur, 1997), qu’une certaine mode minimaliste genre « nouvelle cuisine » a fait dépasser le million d’exemplaires et se voir traduit en plus de trente langues, son retour au genre du morceau de prose impressionniste ne saurait faire suspecter l’auteur d’exploiter un filon. On a pu trouver, certes, une certaine complaisance répétitive dans le recueil de Dickens, barbe à papa et autres nourritures, mais ce nouveau livre va nettement au-delà de la miniature trop joliment ciselée, pour déployer des esquisses de gravures et des ébauches de nouvelles qui ont le charme, voilé de mélancolie, de paysages contemplés à la brune ou de la fenêtre d’un train, frottés d’un peu de mélancolie.

« Rester solaire » avec les mots donne cependant le ton à ce recueil, qui suggère cependant que « l’essentiel est dans l’ombre, le mystère, le cheminement nocturne ». Par ailleurs, se demande l’auteur, « comment être solaire quand l’humanité souffre partout ». Et de répondre que, si « constater, dénoncer sont des tâches essentielles », le fait de « dire qu’autre chose est possible, ici », est également vital pour le couple de l’écrivain et du lecteur.

Comme une suite de fugues à variations, ponctuées de phrases indiquant un nouveau motif musical (Il y a les regardants… Je suis assis sur un banc… On dit de quelqu’un… Je continue à m’approcher), Philip Delerm module une soixantaine de « minutes heureuses » où il est question de « persistants lilas », d’un « espace de nonchalance » à Burano, d’un mariage où l’on se réjouit de n’être pas invité, du « sahara au ras du sol » d’une plage, de la séduction moelleuse du fumeur de pipe ou de l’envie des vieux enfants de « redoubler », qu’une phrase de l’auteur resitue dans le temps qui passe : « À soixante ans, on a franchi depuis longtemps le solstice d’été », et le soleil sur le trottoir n’en est que plus réconfortant…

Philippe Delerm. Le trottoir au soleil. Gallimard, 180p.Image: Philip Seelen

-

Le rêveur éveillé

Thierry Vernet, peintreLe bouquet diurne. Huile sur toile, 65x54cm, 1990.

C’est un nouveau bonheur, après la découverte de la correspondance étincelante de Thierry Vernet, que de se replonger, par le truchement d’un beau texte dense et limpide du poète et historien d’art Jan Laurens Siesling, et un large aperçu des peintures de l’artiste, fort bien reproduites, dans l’espèce de rêve éveillé, et souvent enchanté, de ce peintre si original et si injustement méconnu. Le mérite de Jan Laurens Siesling et d’y introduire sans verbiage, avec modestie et délicatesse, la bonne distance de l'oeil extérieur, la ferveur mais aussi la compécente, en resituant pourtant avec précision l’artiste genevois établi à Paris, de sa formation peu académique à son grand voyage avec Nicolas Bouvier, avant une vie entière consacrée, aux côtés de Floristella Stephani, artiste elle aussi, à la seule peinture. Défendu par quelques galeristes, et surtout, les vingt dernières années de sa vie, par le couple de Plexus, à Chexbres (Vaud, Suisse), Barbara et Richard Aeschlimann, qui ont recueilli l’œuvre, Thierry Vernet aura vécu comme un franciscain, sans jamais en concevoir d’aigreur. Les dernières peintures qu’il eut encore la force de brosser, au stade final du cancer, n’expriment d’ailleurs qu’une sorte de psaume de reconnaissance, avec ce voile de mélancolie rêveuse qui flotte cependant sur toute l’œuvre. Au commentaire souvent éclairant de jan laurens Siesling, je reviendrai sous peu. Dans l’immédiat, cependant, ce sont les toiles de Thierry Vernet qui parleront ici, dont je m’impatiente de partager plus amplement la passion…

Jan Laurens Siesling. Thierry Vernet, peintre. Avant-propos de RichardAeschlimann. Plexus/Editions d’art Somogy, 145p.Jardin nocturne à Savona. Huile sur toile, 59x65cm, 1987.

-

L’alphabet mystérieux

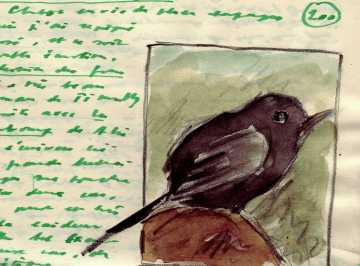

« Je suis ce petit aveugle conduit par une main inconnue, venu contempler un moineau dans les jets d’encre des bambous ».

Yves Leclair, Manuel de contemplation en montagne, La Table Ronde, 2005JLK: L'oiseau petit. Aquarelle, 2006.

-

L'aura de ce jour

Le jour est bien levé et lavé maintenant, ce matin de Pâques et du retour à ce qu’on dit les beaux jours, pleins de fiel et de sang. Un fond de bleus et de bruns terreux, travaillés par les années, un fond de verts et de terres à lents glacis, un fond de litanies en mineur, un fond de douleurs ravalées et d’incompréhensible gaieté tisse la page de plus qui se déploie à l’instant et nous écrit.

La page qui nous écrit, dès cette aube que vous croyez pure, est irradiée et mortellement avariée à ce qu’il semble. La tentation serait alors de conclure qu’il n’y a plus rien : que rien ne vaut plus la peine, que tout est trop gâté et gâché, que tout est trop lourd, que tout est tombé trop bas, que tout est trop encombré.

On cherche quelqu’un à qui parler mais personne à ce qu’il semble, on regarde autour de soi mais personne que la foule, on dit encore quelque chose mais pas un écho, on se tait alors, on se tait tout à fait, on fait le vide, on fait le vide complet et c’est alors, seulement – seulement alors qu’on se trouve prêt, peut-être, à entendre le chant du monde.

Ainsi le prêchi-prêcheur de ce matin le dit-il, en vérité il le leur dit, aux mères du monde dans lequel nous vivons : qu’elles n’aient aucun regret, car ce qui leur reste de meilleur n’est pas que du passé, ce qui les fait vivre est ce qui vit en elles de ce passé qui ne passera jamais tant qu’elles vivront, et quand elles ne vivront plus leurs enfants se rappelleront ce peu d’elles qui fut l’étincelle de leur présent – ce feu d’elles qui nous éclaire à présent, et la lumière de tout ça, la lumière sans nom de tout ça – la lumière témoignera.

Une fois de plus, à l’instant, voici donc l’émouvante beauté du lever du jour, l’émouvante beauté d’une aube d’été bleu pervenche, l’émouvante beauté des gens le matin, l’émouvante beauté d’une pensée douce flottant comme un nuage absolument immobile sur le lac bleu soyeux, l’émouvante beauté de ce que voit mieux que nous l’aveugle ce matin, les yeux ouverts sur son secret...

Le feu ne cesse pas d’être le feu de très longue mémoire. Bien avant leur naissance ils le portaient de maison en maison, le premier levé en portait le brasero par les hameaux et les villages, de foyer en foyer, tous le recevaient, ceux qu’on aimait et ceux qu’on n’aimait pas, ainsi la vie passait-elle avec la guerre, dans le temps…

Trop souvent, cependant, nous avons négligé le feu. Ce qui nous était naturel, la poésie élémentaire de la vie et la philosophie élémentaire, autant dire : l’art élémentaire de la vie dont le premier geste a toujours été et sera toujours d’allumer le feu et de le garder en vie – cela s’est trop souvent perdu.

Or nous croyons le plus souvent que les silencieux se taisent à jamais. Mais s’ils entendaient encore, ce matin, qu’en savons-nous après tout : s’ils entendaient encore cette polyphonie des matinées qu’ils nous ont fait écouter à travers les années, s’ils entendaient ces voix qui nous restent d’eux ?

Ce matin encore, imaginairement descendu par les villages aux villes, je les entends par les rues vibrantes d’appels et de répons : repasse le vitrier sous les fenêtres de nos aïeux citadins, dans le temps certes, certes il y a bien du temps de ça, mais je l’entends encore par la voix des silencieux et les filles sourient toujours aux sifflets des ouvriers des vieux films du muet – et si leurs tombes restaient ouvertes aux mélodies ?

Tous ils semblent l’avoir oublié, ou peut-être que non, au fond, comme on dit, puisque tous les matins il t’en revient des voix, et de plus en plus claires on dirait, des voix anciennes, autour des fontaines ou au fond des bois, vers les entrepôts ou dans les allées sablées des palmeraies – des voix qui allaient et revenaient, déjà, dans les vallées repliées de ta mémoire et la mémoire de tous te rappelant d’autres histoires, et revenant chaque matin de ces pays au tien – tu le vois bien, que tu n’es pas seul ni loin de tous…

Tout nous échappe de plus en plus, avions-nous pensé, mais c’est aujourd’hui de moins en moins qu’il faut dire puisque tout est plus clair d’approcher le mystère prochain, tout est plus beau d’apparaître pour la dernière fois peut-être – vous vous dites parfois qu’il ne restera de tout ça que des mots sans suite, mais avec les mots les choses vous reviennent et leur murmure d’eau sourde sous les herbes, les mots affluent et refluent comme la foule à la marée des rues du matin et du soir – et les images se déplient et se déploient comme autant de reflets des choses réelles qui viennent et reviennent à chaque déroulé du jour dans son aura.(Ce texte constitue la dernière page de L'Enfant prodigue, achevé à la veille de Pâques 2010)

-

Télévangile

…Frères et sœurs, le Seigneur, dans nos vies, est comme le carburant du véhicule engagé dans la grande montée de chaque jour, le Seigneur est le câble qui tracte le funiculaire de la station Plaine de notre vie quotidienne à la station Ciel, le Seigneur est notre Elevator, frères et sœurs - mais n’oubliez pas de recharger vos batteries nom de Dieu et de payer votre ticket…

Image : Philip Seelen

-

Une visite à Guido Ceronetti

Mezza notte a Chiusi, dopo l’incontro col Ceronetti, il 20 febbraio 2011) – Del Maestro mi rammenterò sempre quella visione del vecchio tutto piegato, perfetta immagine del uomo solo, « senza più carezze », cosi come diceva, assai patetico e ridendo anche quando gli dissi : « La vie est vache, comme disait Céline », e lui : « pauvres vaches, dont on invoque le nom en français, méritent-elle ça ?», et moi : « On peut dire aussi à la vie: vieux chameau », e lui : « Si dice ancora chameau oggi in francese ? », alors moi : « Si, lo dico io alla moglie : vieux chameau », et lui : « Ah, ah, ah… »

Nous venions alors de rentrer d’une balade sous la pluie, sur les dalles glissantes du petit bourg toscan, où il n’avait cessé de pester contre son « corps de chiotte » tout en évoquant un prochain «Festival des désespérés» qui va se tenir à Turin au prochain solstice d’été, selon son exigence précise et où diverses « performances » seront proposées à la seule gloire du Désespoir. Or, comme je lui demandais des nouvelles de son fameux Teatro dei Sensibili, compagnie de marionnettes qu’il fonda avec sa femme, de me laisser entendre qu’il survit, notamment avec une tournée récente des Mystères de Londres, de sa composition, et lui survivrait encore sous sa haute protection posthume, certaines dispositions ayant d’ores et déjà été prises avec quelques instances supérieures, influentes « de l’autre côté »…

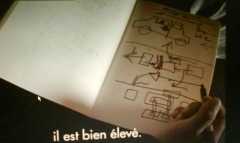

Cinq heures plus tôt, nous nous étions pointés, avec la Professorella, mon amie Anne-Marie - parfaite italophone et ferrée en hermétisme, avec laquelle le Maestro était déjà en contact par le truchement de notre ami commun l’assassin érudit Fabio C. -, à la porte de son repaire plus ou moins secret de Cetona, assez vaste logis aux pièces hautes de plafond, tout dévolu aux livres et à l’étude, aux murs ornés de nombreux collages et de gravures, de photos de théâtre et de portraits de belles femmes, où les divers lieux d’écriture (du bureau à l’écritoire pour station debout, en passant par l’établi d’artiste aux centaines de petites bouteilles d’encre de Chine) rappellent assez éloquemment le type de composition simultanéiste et comparatiste du poète-philologue en son savant patchwork philosophique et littéraire…

C’est cependant dans la minuscule cuisine que nous nous sommes repliés pour l’entretien à proprement parler, qui a duré plus d’une heure et demie et au cours duquel l’écrivain m’a dit pas mal de choses intéressantes sans répondre trop précisément à mes questions, mais brodant à sa façon sur les thèmes qui le préoccupent aujourd’hui, à savoir la vieillesse, la déchéance du corps, l’indignité de l’optimisme de commande, ou plus précisément le refus, par les autres, de la réalité de la souffrance et de toute conversation portant sur la mort.

À propos d’Insetti senza frontiere, sur quoi je le lance pour commencer l’entretien, Ceronetti précise immédiatement qu’il s’agit là d’un livre de vieillesse.

« J’ai écrit ce petit livre, morceau par morceau, dans une forme que j’aime beaucoup, de l’aphorisme. C’est un goût que je cultive depuis toujours, et qui a même permis à mes éditeurs d’établir des recueils à partir de fragments tirés de mes divers livres. C’est en somme un livre de vieillesse, qui est lié à la difficulté et à la douleur physique croissante que je vis, en même temps que des joies ténues mais non moins réelles. J’exprime aussi la difficile relation avec les autres, devant le combat que nous menons avec la mort, qui n’est pas censée exister. Si j’écris, il est possible de faire allusion à la mort, sinon, dans la conversation, cela de devient impossible. Je dois aller bien ! L’autre jour encore, une femme de ma connaissance, une bavarde, une vraie sangsue, me félicitait de me porter si bien, alors que tout de mon apparence devait exprimer le contraire. J’aurais dû lui répondre : « Non, je ne vais pas bien. Je ne suis plus qu’une chiotte ! » Mais ce n’est pas bienséant, n’est-ce pas ? Et le dire à une dame âgée est d’autant plus malséant que cela lui parle d’elle, évidemment. Ceci dit, je peux parler de la mort avec des amis. Et puis, bien sûr, avec le notaire ! Voilà quelqu’un qui s’intéresse à ma mort !»

Comme on s’en doute, le dernier livre de Guido Ceronetti, pas plus que les précédents, ne se réduit à des lamentations personnelles sur le vieillissement. Bien plutôt, c’est un recueil tonique, nourri d’une vie d’expériences multiples et de lectures, d’observations sur le « cruel XXe siècle » et de vues radicales sur le présent où le Mal – figure omniprésente de l’œuvre – ne cesse de courir et de « travailler »…

Ensuite, la conversation s’est poursuivie, au fil de laquelle nous avons parlé de sa vision du monde dualiste, qui l’apparie au catharisme et à sa perception du Mal, il nous a raconté son séjour en clinique et les deux nouveaux livres qu’il en a tirés – dont un roman à paraître, intitulé Dans un amour heureux -, puis nous avons parlé plus en détail des genres divers qu’il a traités , de la chronique polémique au récit de voyage, ou de la poésie et de l’essai fragmentaire, et de son besoin de décrire la réalité plus que de parler de lui-même.

Visiblement fatigué, après une heure et demie de conversation qu’il tenait à mener en français, l’écrivain m’a proposé de faire une pause, après quoi il a parlé encore un bon moment puis il nous a expliqué qu’il ne pourrait pas dîner avec nous, à cause d’une blessure buccale qui le chicane, et aussi du fait de ses restrictions diététiques sévères, tout en nous priant de l’accompagner pour « une bonne marche ». Nous avons donc fait un tour sous la pluie, jusqu’à l’hospice de vieillards où il espère ne pas finir ses jours, nous sommes allés réserver deux places à la trattoria voisine et l’avons raccompagné jusque chez lui, étant entendu qu’il nous rappellerait vers dix heures du soir pour prendre congé de nous et nous faire quelques dédidaces.

De retour auprès de lui, après le repas, nous l’avons retrouvé assez plaintif, s’estimant le plus seul des hommes, il a tenté d’embrigader Anne-Marie pour lui faire faire sa vaisselle, j’ai fini par le convaincre de se laisser photographier - ce qu’il a accepté à condition qu’on ne voie pas sa « courbure » -, enfin il a signé les livres que nous lui avons présentés, me dédiant plus précisément l’aphorisme 67 d’ Insetti senza frontiere, que je recopie à l’instant : « Nulla, nessuna forza può rompere une fragilità infinita »… -

La Suisse à la retirette

Dans la collection Découvertes de Gallimard, François Walter propose d’aller «au-delà du paysage» de notre pays. Un aperçu critique intéressant mais qui reste incroyablement hors-sol, sans Federer, Freysinger, Alinghi, Blocher, Bouvier, le Montreux Jazz Festival, le nouveau cinéma suisse, etc.

À en croire François Walter, professeur d’histoire à l’Université de Genève, la Suisse, souvent réduite par les étrangers à quelques clichés simplistes, n’aurait pas son pareil pour entretenir elle-même les mythes et les images qui lui permettent de se «vendre» tout en consolidant sa prospérité. Le joli petit ouvrage très illustré qu’il vient de publier aux éditions Gallimard, dans la collection Découvertes, entend montrer une Suisse bien plus complexe, et intéressante, en démythifiant son histoire et en exposant ses contradictions persistantes.

- Est-ce vous qui avez eu l’idée de ce livre ?

- Pas exactement. Sans doute, la Suisse me passionne, dont j’enseigne l’histoire à l’Université de Genève et à laquelle j’ai déjà consacré cinq volumes. Or c’est sur la base de ce travail que la directrice de la collection Découvertes, Elisabeth de Farcy, m’a proposé de présenter notre pays qui reste un peu mystérieux et compliqué aux yeux des Français.

- La forme de la collection a-t-elle été une contrainte ?

- Certainement, car je suis habitué à rédiger de longs textes selon mon goût. Ici, il fallait faire court et écrire en fonction de modules rigides. Le travail sur les colonnes explicatives marginales, ou les légendes des images, a donné lieu à maintes négociations. Les éditeurs étaient très demandeurs de mythes suisses dont j’aurais préféré me garder. C’est ainsi que la couverture avec le Cervin, qui ressemble terriblement aux affiches de l’UDC, les images-clichés de l’ouverture exaltant la Suisse touristique, ou l’insistance sur le personnage de Guillaume Tell, répondent à une demande.

- Vous avez insisté, à propos de votre précédent ouvrage, sur l’importance des « acteurs » de l’Histoire, alors que vous évoquez à peine Pestalozzi ou Dunant, et ne dites pas un mot de Christoph Blocher. Est-ce un choix ?

- L’éditeur m’a fait ce reproche en effet, et c’est pourquoi j’ai réintroduit quelques figures, comme celle de Necker. Mais je crois que ma réserve correspond à une certaine « pudeur » très suisse. Et puis, je voulais éviter de parler de personnages actuels qu’on aura peut-être oubliés dans dix ans. Par ailleurs, l’UDC apparaît à plusieurs reprises.

- Est-ce la même « pudeur » qui vous fait ignorer, en matière culturelle, un Nicolas Bouvier, alors que vous enseignez à Genève ? Et Denis de Rougemont ? Et Georges Haldas ? Et l’architecte Bernard Tschumi ?

- J’avais cité Bouvier dans une version antérieure, mais le texte a dû être coupé. Je comprends ce que ces omissions peuvent avoir de frustrant pour quelqu’un qui s’intéresse à la culture, mais j’avoue n’être pas très à l’aise dans ce domaine. J’ai d’ailleurs rajouté la double page sur le Salon du Livre de Genève, et la mention des fondations Paul Klee et Gianadda à la demande de l’éditeur.

- Mais comment ignorer l’écrivain Martin Suter qui vend des millions d’exemplaires dans une vingtaine de langues, ou le jeune cinéaste Jean-Stéphane Bron qui a documenté la politique suisse dans Le Génie helvétique ?

- Je comprends aussi cette objection. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai ajouté des textes critiques comme ceux de Peter Bichsel, Hugo Loetscher, Fritz Zorn ou Jean Starobinski dans les documents relatifs au « modèle suisse ». Je reconnais cependant quelque chose d’ambivalent dans la Suisse que je présente. D’une part, je défends l’image très positive d’un pays qui s’est développé dans un environnement difficile, et j’insiste sur sa réussite économique en évitant de sombrer dans l’auto-flagellation, mais je tiens aussi à montrer le caractère très « construit » des mythes qui, non sans schizophrénie, confortent des positions qui vont tantôt vers l’ouverture mais aussi, souvent, vers le repli frileux…

François Walter. La Suisse. Au-delà du paysage. Gallimard, coll. Découvertes, 127p.

La Suisse d’un prof qui freine à la montée…

Vingt ans après l’exposition de Séville où un démagogue publiciste lança la formule selon laquelle «la Suisse n’existe pas», un petit livre plein de bonnes intentions se propose, sous l’égide de la centenaire maison Gallimard, de prouver le contraire: que la Suisse existe bel et bien. Le projet ne pouvait que réjouir et l’ouvrage, très illustré et propice à une lecture zappante, devrait séduire malgré ses lacunes…

La Suisse existe donc, puisque l’historien François Walter l’a rencontrée. Mais attention, précise-t-il en titre : « au-delà du paysage », même si le livre s’ouvre sur quatre beaux chromos de l’Helvétie touristique. Contradiction ? À en croire l’historien, c’est en montrant les clichés qu’on peut aller « au-delà ».

Bref, aussi vrai que la Suisse actuelle ne saurait être qu’un panorama, ni se réduire au chocolat, aux banques ou à la fable selon laquelle le général Guisan nous aurait protégés du nazisme, les lecteurs de la collection Découvertes vont découvrir, après la Belgique et le Bhoutan, l’«au-delà» plus complexe, voire retors, d’un pays « schizophrénique », à la fois dynamique et replié sur lui-même, qui distille ses propres mythes pour éviter de voir la réalité en face.

S’il y a du vrai dans l’analyse critique du prof, force est hélas de déplorer le caractère très lacunaire de son tableau en matière de créativité, de la recherche à l’invention, de la littérature au cinéma, des arts à la musique ou au sport. Francis Walter ne dit pas que la Suisse n’existe pas, mais il « freine à la montée », selon l’expression du peintre Thierry Vernet, compagnon de route de Nicolas Bouvier – lequel n’est même pas cité dans ce livre, pas plus qu’une kyrielle d’autres créateurs qui ont fait une Suisse autrement intéressante et généreuse… à découvrir !

Le déni de la Suisse créative

Le déni de la Suisse créativeVingt ans après l’exposition de Séville où un démagogue publiciste lança la formule selon laquelle «la Suisse n’existe pas», un petit livre plein de bonnes intentions se propose, sous l’égide de la centenaire maison Gallimard, de prouver le contraire: que la Suisse existe bel et bien. Le projet ne pouvait que réjouir et l’ouvrage, très illustré et propice à une lecture zappante, devrait séduire malgré ses lacunes…

La Suisse existe donc, puisque l’historien François Walter l’a rencontrée. Mais attention, précise-t-il en titre : « au-delà du paysage », même si le livre s’ouvre sur quatre beaux chromos de l’Helvétie touristique. Contradiction ? À en croire l’historien, c’est en montrant les clichés qu’on peut aller « au-delà ».

Bref, aussi vrai que la Suisse actuelle ne saurait être qu’un panorama, ni se réduire au chocolat, aux banques ou à la fable selon laquelle le général Guisan nous aurait protégés du nazisme, les lecteurs de la collection Découvertes vont découvrir, après la Belgique et le Bhoutan, l’«au-delà» plus complexe, voire retors, d’un pays « schizophrénique », à la fois dynamique et replié sur lui-même, qui distille ses propres mythes pour éviter de voir la réalité en face.

S’il y a du vrai dans l’analyse critique du prof, force est hélas de déplorer le caractère très lacunaire de son tableau en matière de créativité, de la recherche à l’invention, de la littérature au cinéma, des arts à la musique ou au sport. Francis Walter ne dit pas que la Suisse n’existe pas, mais il « freine à la montée », selon l’expression du peintre Thierry Vernet, compagnon de route de Nicolas Bouvier – lequel n’est même pas cité dans ce livre, pas plus qu’une kyrielle d’autres créateurs qui ont fait une Suisse autrement intéressante et généreuse… à découvrir !

Par défaut...

Début d'inventaire des créateurs suisses et autres produits du génie helvétique qui n'existent pas aux yeux de l'historien en sa tour d'ivoire: Benjamin Constant, Zep, Georges Haldas, Carl Gustav Jung, Robert Walser, Amiel, Albert Einstein, Louis Soutter, Grock, Zouc, le Cénovis, Bernard Tschumi, Daniel Schmid, Gottfried Duttweiler l'inventeur de la Migros, Nicolas Hayek l'inventeur de la Swatch, la Cinémathèque suisse, Michel Soutter, L'Ame soeur de Fredi M.Murer, les cubes Knorr, Roger Federer, Grounding de Michael Steiner, le Musée de l'art brut, la lutte à la culotte et le hornuss, les Festivals de Locarno, Paléo, Lucerne, Montreux, les recettes de Betty Bossi, etc, etc, etc.

Images: Guillaume Tell vu par Ferdinand Hodler et le Cervin vu par Oscar Kokoschka.

-

Ceux qui attendent leur tour

Celui qui n’aime pas se voir à la télé / Celle qui se noie dans la Marie Brizard / Ceux qui spéculent sur le cancer du pancréas de leur Boss / Celui qui évalue par écrit ceux qu’il fréquente / Celle qui aime se baigner nue / Ceux qui se sont réservé un vol orbital / Celui qui déchire le portrait de son père, et le recolle / Celle qui savoure le goût de son propre sang / Ceux qui rêvent de casser une manif / Celui qui se répète chaque matin devant sa glace qu’il n’est pas une fiote / Celle qui en veut à ceux qui la regardent et plus encore à ceux qui ne la regardent pas / Ceux qui aiment le tonnerre en montagne / Celui qui fume dans la voiture quand il a charge de l’enfant / Celle qui est sûre que Jean-Paul Sartre était un pédérasque / Ceux qui ponctuent leur discours de mots orduriers / Celle qui peint des nuages / Ceux qui se flattent de ne rien lire / Celui qui s’assume à tous les niveaux (dit-il) / Celle qui vit à 100 à l’heure (dit-elle) / Ceux qui sont de vrais battants (disent-ils) / Celui qui finit les verres des autres / Celle qui se targue de tout leur dire / Ceux qui rêvent de se faire un dealer / Celui qui dispose d’un destructeur de documents personnalisé / Celle qui combat les mauvaises odeurs du bureau / Ceux qui endurent tout en silence.

-

Du Violon au Paradis

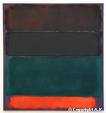

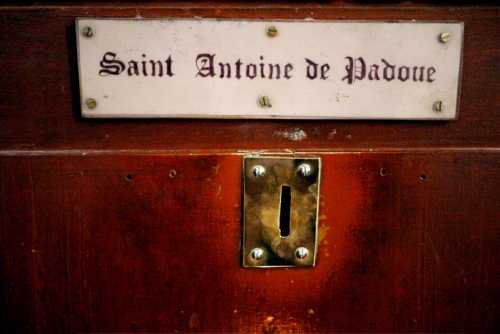

Lecture en chemin (5). À Bâle avec Hélène Sturm et son premier roman, Pfff. D’un hôtel-couvent-prison à la Fondation Beyeler, de Segantini à Rothko.

Passer la nuit au violon est un épisode diversement apprécié selon les circonstances et selon qu’on parle au propre ou au figuré. Or j’en retiens ce soir l’attrait d’un discret voyeurisme dans cette ancienne cellule de couvent bâlois devenue ensuite cellule de prison et maintenant cellule d’hôtel sobrement chic, à l'enseigne du Violon précisément, d’où la vue plonge sur une cour intérieure aux fenêtres vis-à-vis ménageant de possibles scènes en phase avec la lecture du premier roman de l’Alsacienne Hélène Sturm, ironiquement intitulé Pfff et remarquable par son écriture hypersensible et hypersensuelle aussi.

La position légèrement décalée de Bâle, ville européenne s’il en est, germanique et francophile à la fois, chimiquement industrielle et catholique de mémoire, hautement cultivée et curieusement à la tangente du trend, convient à la lecture d’un roman très français par sa langue mais qui pourrait se vivre à Lisbonne ou à Vienne en Autriche, les relents de nazisme en moins, à Vienne en France ou à Bienne, ville de Robert Walser, enfin partout où la classe moyenne et le peuple cohabitent encore plus ou moins dans un habitus filtrant aujourd’hui toutes les nouveautés ou pseudos…

C’est un roman de rêverie et de circulations alternées, qu’on peut commencer de lire dans une brasserie aux bois lustrés et au silence nacré, comme au Violon l’après-midi, et poursuivre ensuite dans ce tram vert portant le numéro 6 et conduisant à la frontière française de Riehen où se trouve la Fondation d’art Beyeler et où se (re)découvre ces jours l’œuvre à la fois connue et méconnue de Giovanni Segantini mêlée de poésie cosmique et de lyrisme alpin, de symbolisme d’époque succédant à un réalisme de province, dans un climat d’intense vibration métaphysique. Mais j’y reviendrai une autre fois, car cet univers ne touche à celui d’Hélène Sturm que par la bande, et notamment par la muette présence de ce jeune berger dormant au-milieu de ses moutons qui m’a rappelé le touchant Walter Pergamine au « petites mains maigres » qu’on voit chercher sa voie dans le dédale de Pfff…

Hélène Sturm s’étonnera peut-être (peut-être même s’agacera) de me voir la comparer à un Jules Romains, et pourtant je vois une sorte d’unanimisme dans son roman dont tous les personnages communiquent entre eux ou semblent liés, ne serait-ce que par l’air qu’ils respirent en même temps, le macadam que foulent leurs NIKE de couleurs diverses, l’eau qu’ils boivent ou dont ils oignent les divers faces de leurs corps, enfin la lumière qui les caresse de toutes ses mains douces ou dures, les éclaire ou les sculpte, les suit jusqu’aux lieux qu’on appelle les lieux…

°°°

À Riehen, dans les espaces lumineux de la Fondation Beyeler, l’on peut se reposer dans la salle des Rothko où presque personne ne s’attarde de la considérable troupe de retraités en train de « faire Segantini », propice alors à la songerie en compagnie de Walter le turfiste et d’Odile la liseuse à culottes plus ou moins apparentes, de l’homo Chapoutet ressentant l’absence de son ami Jaboulier comme Bouvet souffrirait de celle de son Pécuchard, de l’équivoque Beaufils écoutant un CD de Gesualdo qu’il a gagné en achetant un livre sur Internet, de Yolande qu’on pressent d’emblée à la « place du mort » , enfin des paires possibles de ce casting et de tout ce qui se passe visiblement ou invisiblement dans ce dédale à la Escher où le pfff revêt toutes les nuances d’expression.

À Riehen, dans les espaces lumineux de la Fondation Beyeler, l’on peut se reposer dans la salle des Rothko où presque personne ne s’attarde de la considérable troupe de retraités en train de « faire Segantini », propice alors à la songerie en compagnie de Walter le turfiste et d’Odile la liseuse à culottes plus ou moins apparentes, de l’homo Chapoutet ressentant l’absence de son ami Jaboulier comme Bouvet souffrirait de celle de son Pécuchard, de l’équivoque Beaufils écoutant un CD de Gesualdo qu’il a gagné en achetant un livre sur Internet, de Yolande qu’on pressent d’emblée à la « place du mort » , enfin des paires possibles de ce casting et de tout ce qui se passe visiblement ou invisiblement dans ce dédale à la Escher où le pfff revêt toutes les nuances d’expression.On se rappelle, chemin faisant dans le livre, les phrases belles que module Hélène Sturm, avant de se perdre dans la contemplation d’un rouge Rothko vibrant comme un jaune Vermeer, et c’est par exemple « les mains de Legendre tombent dans un geste d’abandon de tableau ancien », ou bien « un bonheur inquiet rôde dans le square », ou encore « c’est à cause du lendemain matin que Walter a une difficulté certaine à commencer le soir une histoire d’amour », et l’on peut s’attarder au bar du Paradis, se poser des questions sur l’identité d’un tueur de chien, user d’une webcam comme un mouchard de poche : le roman ne se fera pas comme à la télé, par des images resucées et des situations rebattues, mais par les mots qui parlent de silence et de solitude, par les mots dont la musique suit un papier finement réglé.

°°°

De Bâle, et donc du Rhin très allant, à cent mètres du Violon, je me rappelle ce jeune méditant à grands cheveux, assis en lotus sur la fine barrière de fer surplombant le vide et répétant sourdement un OM semblant sourdre des sources du Souffle du monde, qu’on pourrait dire aussi les couilles du Fleuve. Ainsi du petit Walter d’Hélène Sturm se demandant comment un chevalier fait pour bander sous une armure – ceci pour signaler enfin l’omniprésent et très apollinien érotisme de ce délectable premier roman, à savourer tout lentement.

Hélène Sturm. Pfff. Editions Joëlle Losfeld, 233p.

Bâle. Hôtel-brasserie Au Violon. http://www.au-violon.com

Fondation Beyeler, Riehen. Exposition Giovanni Segantini, jusqu'au 25 avril.

-

La pioche

...Elle lui dit qu’il n’est plus tout à fait comme avant tout en piochant, alors il lui dit de ne pas se goinfrer comme ça, mais elle lui répond qu’elle ne prend pas de poids, elle, et lui se sent visé et lui demande ce qu’elle cherche et pour qui c’est ce maquillage voyant, et elle se sourit à elle-même en piochant sans répondre, et quand il lui demande ce qu’elle fait ce soir elle lui dit comme ça qu’elle va au cinéma, et lui: je pourrais savoir ce que tu vas voir ?Alors elle: on pourrait revoir L’Empire des sens, ça t’donnera peut-être des idées grand badadia, laisse-moi juste finir mon pop corn et c’est partout mon toutou…

Image : Philip Seelen -

Le soupçon

…Vous trouvez pas ça suspect, vous, ce vieux birbe avec le mouflet, ça vous rappelle rien, ça vous fait pas penser aux sorties d’écoles et tout ça, le nom d’Outreau ça vous fait pas froid dans le dos les boulangères, ou le nom de Dutroux, genre laissez venir à moi les petits enfants ça vous glace pas, les ménagères - non mais là je vous sens hésiter, vous, dites, c’est à se demander si vous auriez pas vous aussi des tendances et tout ça…

Image : Philip Seelen -

Narcisse océanique

À propos du crime abominable de masturbation, inventé en 1712. Onania & Co, ou l'exploitation d'une peur attisée aux fins de surveillance sociale et de petit commerce...

L’erreur de Narcisse, pour reprendre le titre d’un bel essai sublimatoire de Louis Lavelle, serait en somme de se concentrer sur son genou. Mais y a-t-il de quoi en faire une affaire ? À vrai dire, la chose fut un détail pendant des siècles et, curieusement, ne devint colossale que sous les Lumières, juste enfumées de smog moral anglais...

Il y a là de quoi réfléchir et réviser quelques préjugés: comment une fantaisie sensuelle devint LE sujet de l’opprobre et de la malédiction, une obsession pour beaucoup et le lieu du châtiment intime, le butoir du surveiller et punir. Michel Foucault a documenté la chose, qui prend aujourd’hui une nouvelle dimension par le truchement d’Internet et des webcams, foyers virtuels d’une sensualité océanique et du nouveau commerce privé de l’exhibition. Or ce qui m’intéresse là-dedans est le travail de la fiction. Pessoa parle des « fictions sociales » qui nous construisent pour ainsi dire en tant qu’individus reliés aux autres, dans un jeu relativiste à variables innombrables.

Pour en revenir au genou de Narcisse, précisément désigné par Caravage, la petite chose devient une vraie folie au début du XVIIIe (plus précisément en 1712, avec la parution d’Onania, écrit longtemps anonyme qui deviendra THE best-seller de l’époque et pour longtemps, avant L’Onanisme du Dr Samuel Auguste David Tissot), la médecine (ou pseudo-médecine) prend le relais pour focaliser la question de la liberté personnelle sur fond de pratique prétendue dangereuse pour la santé.

On croit trop souvent que l’Eglise est à la base de ce délire puritain. Or la vérité est beaucoup plus nuancée et complexe, qui s’articule autour de la démocratisation, pour la femme plus encore que pour l’homme, de la sensualité autonome, et de la crainte panique que cette nouvelle disposition de soi a engendrée.

Fait également très intéressant et significatif : que la montée en épingle du crime de «pollution de soi-même» est allé de pair avec la flambée du commerce des potions, onguents, recette charlatanesques de tout poil qui accompagnait la diffusion européenne de la brochure Onania, dont chaque nouvelle édition était augmentée de témoignages édifiants de victimes de la masturbation, genre: c’est tellement affreux qu’il faut que je vous raconte ça tout en détail, comme le sein de Janet Jackson dont on a fait aux States une affaire d’Etat en s’indignant saintement de son apparition pour l’exhiber à qui mieux-mieux, ainsi de suite.D’une façon plus «sérieuse», L’Onanisme du célébrissime Docteur lausannois, best-seller européen de la fin du XVIIIe, grattera la plaie avec la même délectation scientifique, plus tard devenue «morose» sous la plume de notre cher Amiel qui comptabilisera ses branlées à renfort de petites croix, en marge de son journal, avec la mention supplémentaire de « l’écharde », empruntée sauf erreur à l’apôtre Paul…

(En lisant Le sexe en solitaire; contribution à l'histoire culturelle de la sexualité, de Thomas Laqueur. Gallimard, coll. Essais, 512p.) -

À toute fin sensible

Lectures en chemin (7). À Solalex, pour lire Bref éloge de la fin de Frédéric Mairy.

L’azur de ce matin lustral appelait naturellement à monter vers les hauts gazons, et déjà je savais que ce livre serait accordé à la clarté nette du jour avec les angles vifs de son ironie et ses échappées rêveuses sur d’autres lectures. Aussi, le départ avec un Ramuz du soir qui salue l’aube de sa fille, ce Ramuz de Symétrie que Frédéric Mairy cite en ouverture de son Bref éloge de la fin, ne pouvait que me toucher puisque par deux fois, avec nos filles, j’aurai vécu ce qu’il dit alors même que, né en juin 1947, un mois après sa mort, je me sens un peu l’enfant auquel il s’adresse tout en me rappelant mon père lisant ses livres.

Or voici donc ce que dit Ramuz à sa fille dans Symétrie : « C’est à cause que tout doit finir que tout est si beau. C’est à cause que tout doit avoir une fin que tout commence. C’est à cause que tout commence que tu as connu ce grand émerveillement. Tâche seulement d’être toujours émerveillée. Et Frédéric Mairy de conclure : « Tenons-nous-le pour dit ». C’est cela : tenons-nous pour dit que tout recommence ce matin de fin d’hiver (la neige toujours là-haut sur l’arête de l’Argentine d’où vient de surgir le soleil éblouissant) alors que le printemps attiédi d’avril sent déjà l’été à mon premier arrêt à cette table de bois brut où j’entame pour de bon ma lecture avec la remarque de Paul Auster sur le baseball qui se joue sans horloge, donc comme hors du temps.

Or voici donc ce que dit Ramuz à sa fille dans Symétrie : « C’est à cause que tout doit finir que tout est si beau. C’est à cause que tout doit avoir une fin que tout commence. C’est à cause que tout commence que tu as connu ce grand émerveillement. Tâche seulement d’être toujours émerveillée. Et Frédéric Mairy de conclure : « Tenons-nous-le pour dit ». C’est cela : tenons-nous pour dit que tout recommence ce matin de fin d’hiver (la neige toujours là-haut sur l’arête de l’Argentine d’où vient de surgir le soleil éblouissant) alors que le printemps attiédi d’avril sent déjà l’été à mon premier arrêt à cette table de bois brut où j’entame pour de bon ma lecture avec la remarque de Paul Auster sur le baseball qui se joue sans horloge, donc comme hors du temps. °°°

Tout aussitôt cela me rappelle les empreintes fossiles qu’on peut voir là-haut dans le calcaire, saisies par le temps au sommet de la vague de roche figée dans son élan multimillénaire, le long de la vire du Grand Miroir de l’Argentine dont le gaz nous grisait en crescendo dans l’enchaînement des gestes précis de la grimpe. J’avais alors moins de vingt ans et de la mort une conscience plutôt abstraite, je n’habitais pas encore le temps, j’arrivais toujours en retard, je ne pratiquais pas le football découpé selon l’horaire et je n’avais pas encore lu Paul Auster. Je m’nterrogeais bien un peu, alors, sur le Sens de l’Histoire, sans trop savoir ce que cela signifiait, et bien entendu je décriais absolument le capitalisme, mais c’est comme dans une boucle d’un temps retrouvé que, ce matin, je lis cette page que Frédéric Mairy consacre à Michel Vinaver, le patron et dramaturge anti-capitaliste, et à son mémorable Par-dessus bord, vu à La Chaux-de-Fonds en je ne sais plus quelle année, et que j’en arrive aujourd’hui à la même conclusion que Mairy en découvrant celle qu’il oppose à la prétendue fin de l’Histoire selon Fukuyama : « mon cul » !

Tout aussitôt cela me rappelle les empreintes fossiles qu’on peut voir là-haut dans le calcaire, saisies par le temps au sommet de la vague de roche figée dans son élan multimillénaire, le long de la vire du Grand Miroir de l’Argentine dont le gaz nous grisait en crescendo dans l’enchaînement des gestes précis de la grimpe. J’avais alors moins de vingt ans et de la mort une conscience plutôt abstraite, je n’habitais pas encore le temps, j’arrivais toujours en retard, je ne pratiquais pas le football découpé selon l’horaire et je n’avais pas encore lu Paul Auster. Je m’nterrogeais bien un peu, alors, sur le Sens de l’Histoire, sans trop savoir ce que cela signifiait, et bien entendu je décriais absolument le capitalisme, mais c’est comme dans une boucle d’un temps retrouvé que, ce matin, je lis cette page que Frédéric Mairy consacre à Michel Vinaver, le patron et dramaturge anti-capitaliste, et à son mémorable Par-dessus bord, vu à La Chaux-de-Fonds en je ne sais plus quelle année, et que j’en arrive aujourd’hui à la même conclusion que Mairy en découvrant celle qu’il oppose à la prétendue fin de l’Histoire selon Fukuyama : « mon cul » ! °°°

De ma première station de tout à l’heure au lieudit Cergnement, où jadis se trouvait un tout petit chalet joli appelé Loin des méchants par ses habitants, jusqu’à l’alpage grand ouvert sous le ciel de Solalex, on suit une route de plus en plus étroite, qui longe la rivière en contrebas, et l’on dira, même si c’est un cliché, que l’alternance de la forêt de montagne et des clairières ou des prairies suspendues n’a rien perdu de l’idylle romantique célébrée par les peintres de, à commencer par les paysagistes genevois ou anglais, disons un Calame ou bien avant lui un Turner. Tout cela bel et bon, qu’on salue de sa plus tendre révérence rousseauiste, tout en se rappelant que Fukushima continue bel et bien l’Histoire au dam de Fukuyama, ou comme le résume un haïku cité par Frédéric Mairy : « Un monde / qui souffre / sous un manteau de fleurs »…

De ma première station de tout à l’heure au lieudit Cergnement, où jadis se trouvait un tout petit chalet joli appelé Loin des méchants par ses habitants, jusqu’à l’alpage grand ouvert sous le ciel de Solalex, on suit une route de plus en plus étroite, qui longe la rivière en contrebas, et l’on dira, même si c’est un cliché, que l’alternance de la forêt de montagne et des clairières ou des prairies suspendues n’a rien perdu de l’idylle romantique célébrée par les peintres de, à commencer par les paysagistes genevois ou anglais, disons un Calame ou bien avant lui un Turner. Tout cela bel et bon, qu’on salue de sa plus tendre révérence rousseauiste, tout en se rappelant que Fukushima continue bel et bien l’Histoire au dam de Fukuyama, ou comme le résume un haïku cité par Frédéric Mairy : « Un monde / qui souffre / sous un manteau de fleurs »… Mais s’il est entendu, Monsieur Schopenhauer, que le monde n’est pas un panorama, souffrez pour l’instant que je vous emmerde en clignant de l’œil au chamois de bois sculpté qui marque l’accès glorieux à l’immense pré de Solalex surmonté par les miroirs tant contemplés en notre narcissique jeunesse.

°°°