A propos du Petit ami et d'In Memoriam

A propos du Petit ami et d'In Memoriam

Aujourd’hui c’est la prose de Paul Léautaud, dont je viens de relire Le petit ami et le bouleversant In memoriam, qui me semble le mieux rendre la vérité de Paris et de cette France douce et dure à la fois, populaire et voltairienne, où l’apparence d’un clochard peut cacher un dandy raffiné. On l’a dit misanthrope et cynique, mais les mots qui lui viennent au fil de la plume, tandis que son père agonise, ne sont pas d’un coeur sec, il s’en faut de tellement de douleur contenue, mais d’un vieil enfant qui en salue un autre dont le visage fait de si drôles de grimaces, et voilà, la vie s’en va, il n’y a pas eu tant d’amour entre nous mais c’est comme ça, on n’en dira pas plus, ni moins, puisque c’est comme ça.

Je lis Le petit ami et cela ne fait pas un pli: je vois notre belle langue française couler de source. C’est la parfaite mesure de l’expression claire et fluide, où le ton le plus naturel module tous les sentiments sans trace de pathos. D’une émotion parfaitement filtrée, c’est un petit livre tout en grâce, mais au fond grave en dépit du côté volage de ses tournures. Son seul défaut, encore que je prenne cela comme un charme supplémentaire, est peut-être ce zeste de préciosité à l’anglaise, ou à l’italienne - disons plutôt à la Stendhal, qui guinde ici et là le naturel. Mais Léautaud avait alors 30 ans et ça lui a passé par la suite.

Dans le Journal particulier, qui est justement d’un homme plus avancé en âge, les mêmes qualités de précision sèche et de netteté s’appliquent au domaine érotique, où le moins qu’on puise dire est que le drôle ne fait pas dans le vaporeux. Ainsi le voit-on trousser debout sa grasse maîtresse dite le Fléau, ou culbuter la dévouée Marie Dormoy, sa secrétaire, sur les piles de manuscrits du Mercure de France. C’est d’une crudité totale, et pas vraiment ragoûtant, mais le souci de noter ce qui est, tel que c’est, me plaît à vrai dire mieux que les fioritures convenues en la matière.

Reste que la mesure de Léautaud est étroite, qui ne connaît ni l’Italie ni la Grèce, ni le baroque allemand non plus que Rembrandt ou Goya, ni les grands écrivains russes ou américains, ni le jazz, ni le cinéma, ni la poésie chinoise, ni les traditions mystiques sous aucune forme - tout cela dont Cingria fait l'inventaire avec malice et raison.

-

-

Voyage au bout de Céline

Le Dictionnaire Céline de Philippe AlmérasSi l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline figure désormais dans la Bibliothèque de la Pléiade, où ses pamphlets scandaleux seront également réédités, l'écrivain reste un maudit de la littérature contemporaine, à juste titre. Loin de disculper l'antisémite et le collabo, l'auteur du Dictionnaire Céline fournit toutes les pièces nécessaires à un jugement en connaissance de cause.

Une contorsion a longtemps prévalu dans l'approche et la lecture de Céline, consistant à reconnaître le génie de l'auteur du Voyage au bout de la nuit, qui rata de peu le Goncourt en 1938, et le savoureux chroniqueur d'une enfance de Mort à crédit, pour mieux rejeter l'ignoble pamphlétaire de Bagatelles pour un massacre, appelant à la haine raciale et à la liquidation des juifs en train de se concrétiser en Allemagne nazie. Cette position dualiste se compliqua nettement à l'égard des livres parus après la guerre, où la malédiction frappant l'ex-collabo revenu de sa fuite et de sa captivité au Danemark, n'empêcha pas l'écrivain de composer des ouvrages aussi importants sinon plus que le Voyage, chroniques d'une déglingue apocalyptique et chefsd'œuvre de prose tels D'un château l'autre, Nord, Féerie pour une autre fois ou

Guignol's band.

Alors même que l'écrivain, rescapé d'une exécution probable (un Brasillach n'y coupa pas, qui fut moins violent que lui et bien plus digne humainement parlant), s' ingéniait à réécrire son histoire avec autant de mauvaise foi que de rouerie inventive, les céliniens en nombre croissant se voyaient soupçonnés d'antisémitisme larvé s' ils ne se dédouanaient pas en invoquant le « délire » ou la « folie » de l'intempestif, comme s'y employait sa veuve Lucette Almanzor, accréditant elle-même la thèse de la folie de son cher Louis et bloquant la réédition des pamphlets.

Or, au fil des années, la publication de divers documents plus ou moins révélateurs ou accablants auront contribué à dévoiler le personnage dans sa complexité tordue, dont la créativité est inséparable de la paranoïa, la verve souvent nourrie par l'abjection, la lucidité aiguisée par une angoisse pascalienne ou une plus triviale trouille de couard. Oui, ce merveilleux orfèvre de la langue était à la fois un sale type (mais certes pas que cela), un ingrat mordant la main qui le nourrissait, un rapiat obsédé par son or, un délateur et un faux jeton en amitié, notamment. On peut certes, alors, choisir de ne pas le lire en se fondant sur ces jugements moraux, mais le lisant il faut tout lire de lui, n'était-ce que pour saisir d'où il vient et où il va. C'est du moins le parti de Philippe Alméras qui, travaillant sur Céline depuis quarante ans, comme un Henri Godard (responsable de l'édition en Pléiade) estime que Céline et son œuvre sont indivisibles et doivent être pris pour tels sans souci constant de les excuser ou de s' excuser d'y prendre de l'intérêt. Loin de s' en laisser conter par Céline, Alméras, auteur de la seule biographie de Céline non autorisée (Céline entre haines et passion, Laffont 1994) est d'autant plus crédible qu' il récuse autant la fascination mimétique des uns (très fréquente avec cet auteur, comme avec un Thomas Bernhard) que l'inquisition réductrice des autres.

C'est du moins le parti de Philippe Alméras qui, travaillant sur Céline depuis quarante ans, comme un Henri Godard (responsable de l'édition en Pléiade) estime que Céline et son œuvre sont indivisibles et doivent être pris pour tels sans souci constant de les excuser ou de s' excuser d'y prendre de l'intérêt. Loin de s' en laisser conter par Céline, Alméras, auteur de la seule biographie de Céline non autorisée (Céline entre haines et passion, Laffont 1994) est d'autant plus crédible qu' il récuse autant la fascination mimétique des uns (très fréquente avec cet auteur, comme avec un Thomas Bernhard) que l'inquisition réductrice des autres.

Comme un labyrinthe

Le bon usage de ce Dictionnaire Céline, précisons-le d'emblée, suppose une certaine connaissance préalable de l'œuvre et du parcours de l'écrivain, auxquels chaque article se rattache comme la digression d'un immense roman fourmillant de personna ges historiques ou imaginés par l'écrivain.

ges historiques ou imaginés par l'écrivain.

A la lettre A, par exemple, sont traités notamment Abetz (célèbre ambassadeur allemand à Paris chargé des relations avec les écrivains), Afrique (le périple de 1916 qui le dégoûte du vin et l'accroche à l'écriture), A l'agité du bocal (son règlement de comptes légendaire avec Sartre), Allemagne (« pays maudit funeste »… en 1948), Amour (« c'est l'infini à la portée des caniches », Animaux (qu' il aura préféré à la plupart des humains), Arletty (sa chère amie), Arrestation (un récit héroïque mais démenti par Alméras), Audiard (qui rêvait d'adapter le Voyage avec Belmondo en Bardamu), Avocats (« rigolos au salon, sinistres à l'aube, inutiles à l'audience »), etc.

Ainsi se déploie une sorte de tapisserie-palimpseste aux multiples fils et ramifications, relevant à la fois de la chronique individuelle et du tableau d'époque.

Que de la musique ...

Au fil d'un prodigieux travail de recoupement, assorti de commentaires toujours vivants, souvent piquants, combinant témoignages et compilations, extraits de lettres ou coupures de presse, éléments de reportages ou extraits d'études, citations innombrables donnant au livre sa palpitation, Philippe Alméras nous propose à la fois une cartographie de l'univers célinien et un jeu de piste sur les traces du Dr Destouches (dont toutes les adresses sont répertoriées !), une analyse éclatée de l'œuvre, un « Who's who » de l'Occupation et de l'Epuration, un portrait en mouvement de l'homme en prise avec son époque et ses semblables. Y voisinent en outre un aperçu passionnant de l'accueil critique réservé à un auteur jouant toujours les victimes et dénigrant tout autre que lui ou presque, une exploration du laboratoire de l'écrivain au travail, un aperçu du méli-mélo de ses jugements balancés à tout-va et de ses positions plus ancrées de Celte, d'hygiéniste, de païen conchiant la décadence, de prophète vitupérant la religion, de dynamiteur du langage obsédé par la palpite du verbe réduit à sa seule musique: « Vous me prenez pour une femme ? Avec des opinions ? Je n'ai pas d'opinions. L'eau n'a pas d'opinions »…

Philippe Alméras. Dictionnaire C éline. Plon, 879 pp.

Abécédaire célinien

Abécédaire célinienAU-DELÀ « Je ne voudrais pas te désobliger mais je t' avoue ne point donner de pensées aux problèmes d'au-delà. L'humanité que j'ai soufferte et que je souffre me dégoûte trop, je l'ai trop en haine pour lui désirer autre chose que des asticots et éternellement. » (Au Dr Camus, 7 juin 1948)

ARYEN « Quel est l'animal, je vous demande, de nos jours, plus sot ? plus épais qu'un Aryen ?»

CHINOIS « Quand les Chinois vont venir, ils vont être bien étonnés de voir ces êtres partout à la fois en meme temps, à l'hôpital, au bordel, sur les Alpes, au fond de la mer et sur les nuages. » (A Roger Nimier)

ÉCRIRE « Je trouve d'abord la posture grotesque — ce type accroupi comme un chiot. Quelle stupidité ! Ignoble. Je ne m'en excepte pas. Loin de se presser le ciboulot, d'en faire sortir ses « chères pensées »! Quelle vanité !»

JUIFS « Les juifs, racialement, sont des monstres, des hybrides loupés, tiraillés, qui doivent disparaître. »

(L'Ecole des cadavres)

MEIN KAMPF « Aucune gêne à vous avouer que je n'ai jamais lu Mein Kampf ! Tout ce que pensent ou racontent ou écrivent les Allemands m'assomme. » (A Milton Hindus, en 1947) Mais Philippe Alméras précise: « S'agissant de celui qui avait tenté d'établir le Reich millénaire et avec lequel il avait tant de points communs et quelques convictions, Céline a parcouru toute la gamme des positions possibles. Il est passé de la révérence au suprême mépris. »

RACE «La race, ce que t' appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France et puis c'est ça les Français. » (Voyage au bout de la nuit)

RAMUZ « Que lira-t-on en l'an 2000 ? Plus guère que Barbusse, Paul Morand, Ramuz et moi-même il me semble. » (Lettre au Magot solitaire, 1949)

SEXE « L'intromission d'un bout de barbaque dans un pertuis de barbaque, j'ai jamais vu là que du grotesque — et cette gymnastique d'amour, cette minuscule épilepsie. Quels flaflas !» (A Albert Paraz, 1951)

VIEILLIR « Il faut vieillir tôt ou mourir jeune. » -

Le Bal des Maudits

Sur les écrivains infréquentables

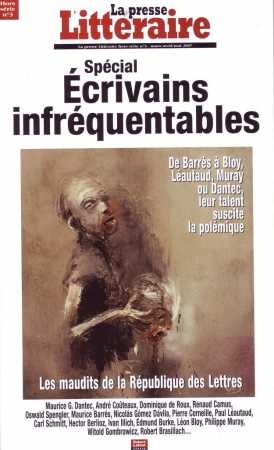

Armand Robin publia, dans Le Libertaire du 29 novembre 1946, donc en pleine Epuration, une Demande officielle pour obtenir d’être sur toutes les listes noires, et cela relance décidément l’admirative sympathie que m’inspire l’auteur salubre de La fausse parole, dont le courage intellectuel est rappelé dans un article consacré par Jean-Luc Moreau à Dominique de Roux « l’indispensable contemporain », à lire dans la dernière livraison hors-série de La Presse littéraire de Joseph Vebret, intitulée Ecrivains infréquentables et conçue par Juan Asensio avec dix huit auteurs.

Les écrivains, de portée littéraire et de styles très variables et même très inégaux (on oscille entre Pierre Corneille et Renaud Camus, Maurice Barrès et Ivan Illich…), réunis dans cet ensemble aussi substantiel qu’hétéroclite, ne sont guère assimilables à une famille d’esprits repérable, et l’on ne voit d’ailleurs pas en quoi un Witold Gombrowicz ou un Paul Léautaud peuvent être qualifiés de « maudits », alors qu’y manquent un Lucien Rebatet, un Pierre Gripari ou un Albert Caraco, sans parler de Céline dont les pamphlets restent toujours frappés d’opprobre. Dans le même ordre de réserves, on pourrait chipoter sur la première affirmation de Joseph Vebret, dans son introduction, évoquant «des livres qui depuis longtemps auraient dû être de grands classiques de la littérature si leurs auteurs n’avaient rejoint l’arbitraire liste noire des écrivains réputés infréquentables ». Ce dernier critère est hautement variable selon les époques (Céline, maudit dans les années 50, est aujourd’hui en livre de poche, de même que Bloy ou Barrès), et parler de «grands classiques de la littérature à propos de Philippe Muray (excellent essayiste, mais bon...) ou d’André Coûteaux fait tout de même un peu sourire. De même les essais de définition de l’infréquentable comme «révolutionnaire le plus abouti », sous la plume de Juan Asensio, ou le non moins intempestif Eloge du réactionnaire, sous celle d’Ivan Rioufol, en dépit de leurs développements respectifs intéressants, ne parviennent pas à dissiper l'impression générale qu’on se trouve ici dans un fourre-tout d'indéfinissables esprits libres dont le seul dénominateur commun est peut-être le même refus du conformisme intellectuel et la même inadéquation au chic littéraire régnant.

Dans cette perspective non dogmatique, composite voire anarchique, et même s’il y a là-dedans à prendre et à laisser, cela reste une belle et bonne idée que de rassembler ainsi des aperçus sur des œuvres originales et parfois réellement méconnues en dépit de leur valeur, comme celle du très réactionnaire et nons moins éclatant Nicolas Gomez Davila, dont l'illustration fait regretter l’absence d’une présentation égale de Vassily Rozanov, son « cousin » russe… A signaler aussi: quatre lettres de Dominique de Roux, préludant à la publication d’un important choix de lettres chez Fayard ; une lecture, par Olivier Noël, de Maurice G. Dantec, pertinente mais qui me semble faire trop peu de part aux deux grands romans récents de cet indéniable « infréquentable » ; une très épatante défense d'un certain Pierre Corneille signée Sarah Vajda (mais au fait : pas trace d’infréquentable femelle dans l’histoire de la littérature ?), et un hommage à Carl Schmitt taxé de « grand catholique » par Rémi Soulié, entre autres approches de Berlioz, Burke ou Brasillach.

Juan Asensio et Joseph Vebret encourent-il un appel à la Fatwah tel que celui que le magazine Teknikart a lancé contre Dantec ? Je l’espère bien, et je prépare dûment la rédaction de ma Demande officielle pour obtenir le droit de figurer sur la même liste noire…

La Presse littéraire. Hors série no3. Spécial Ecrivains infréquentables. Mars/Avril/Mai 2007. La peinture reproduite en couverture est une oeuvre d'Olivier de Sagazan. -

L’enfant vital

Merveille de fraîcheur, d’humour et de tendresse, Vitus, de Fredi M. Murer, consacré meilleur film de fiction suisse de l’année 2006, est à découvrir sur les écrans romands et français.

Enfin le voici, le nouveau film tant attendu de Fredi M. Murer, déjà plébiscité par plus de 170.000 spectateurs germanophones, nominé aux Oscars, récompensé par un Ours de bronze à la dernière Berlinale avant sa consécration „nationale“ aux Journées du cinéma de Soleure.

Une fois de plus, après le premier chef-d’oeuvre que fut L’âme soeur (Léopard d’or à Locarno en 1985) et le visionnaire Pleine lune (1998), un enfant pas comme les autres est au centre de ce conte moderne confrontant les aspirations d’un petit génie, pianiste prodige (Teo Gheorghiu incarne l’oiseau rare) et cerveau surdimensionné, au monde ordinaire. Loin de se borner à exalter les dons d’un Wonderboy, Fredi M. Murer montre combien ceux-ci compliquent la vie du jeune Vitus, qui aimerait vivre aussi en garçon normal. La complicité de son grand-père, vieux menuisier original magistralement campé par Bruno Ganz, l’y aidera. Imprégné d’humour et d’ironie parfois mordante (par exemple sur la façon dont l’argent „travaille“ aujoud’hui), Vitus est traversé par un formidable souffle de vie. C’est dans sa poétique soupente d’artiste, au dernier étage d’une maison multiséculaire de la vieille ville de Zurich, que Fredi M. Murer évoque les tenants et les tribulations de son ouvrage.

- Quelle est l’origine de Vitus ?

- Cette histoire a de profondes racines. Lorsque, jeune père, j’ai vu grandir nos deux petites filles, je me suis rappelé ma propre enfance et, dès ce moment-là a germé l’idée de faire un film sur cette période, entre 5 et 12 ans, qui fut pour moi la plus lucide, la plus aventureuse, la plus dangereuse et la plus „universelle“ de ma vie où toutes les frontières entre désir et réalité semblaient abolies. J’étais fasciné par les génies, notamment Einstein dont le portrait ornait ma chambre, et Mozart qui m’a fait désirer un piano. Les finances de mes parents ne le permettant pas, je n’ai reçu q’un accordéon, ce qui m’a terriblement déçu, mais j’ai posé cet instrument sur une table et ma soeur actionnait les soufflets pendant que je pianotais (rires). Par ailleurs, le fait que mes filles raffolent de l’école m’a rappelé ma propre haine de celle-ci. Notre classe comptait quarante garçons. Nous étions aux ordres presque militaires de religieuses étroites d’esprit. Les disciplines artistiques étaient exclues. Comme j’étais gaucher, on m’a forcé à écrire de la main droite. Dyslexique grave, j’étais champion du calcul mental et capable d’inventer d’ extraordinaires histoire, mais à l’écrit c’était la catastrophe. A l’école, j’étais écrasé et isolé, alors que je redevenais un Vitus dès que j’en sortais. A douze ans, comme dans le film, je me suis construit une machine volante que j’ai lancée du haut d’une colline, à l’insu de mes parents. Je suis tombé d’une hauteur d’une douzaine de mètres et me suis retrouvé à l’hôpital avec une fracture du crâne. Je suis resté sans connaissance pendant cinq jours et ensuite, jouant le même double jeu que Vitus, j’ai souvent prétexté d’horribles migraines pour échapper à l’école. Je n’étais pas pour autant un enfant prodige: tout au plus curieux et créatif. J’aurais aimé apprendre le français par osmose, en me servant du manuel comme d’un oreiller, et jouer du piano en virtuose sans avoir à apprendre. Vitus réalise cette double utopie (rires) !

- Les parents de Vitus sont du genre compréhensif. Les vôtres l’étaient-ils aussi ?

- J’ai eu énormément de chance. Ma mère, couturière, lisait et aimait la musique. Mon père était un menuisier génial, qu’on retrouve dans le grand-père incarné par Bruno Ganz. Il avait voyagé en Amérique du Sud, via La Nouvelle Orléans où il avait fait du jazz avec sa clarinette, qu’il continuait de tenir dans la fanfare municipale, dirigeant en outre le choeur paroissial. Cadet de six enfants, j’ai baigné dans la musique, et d’autant plus que ma grand-mère savait par coeur tous les Lieder de Schubert et des poésies qu’elle me faisait apprendre à mon tour, me récompensant avec des pièces de monnaie qu’elle m’apprit à compter. Savoir compter et chanter Schubert s’est révélé une bonne école pour le cinéma (rires)... A travers le personnage du grand-père, c’est donc un hommage à mon père et à ma grand-mère que je concentre dans Vitus.

- Le projet de Vitus a mis des années à se concrétiser. Pourquoi cela ?

- A l’origine, je pensais brosser une fresque sociale des années 90, avec le tournant marqué par l’évolution de l’économie, notamment dans la fuite en avant des opérations boursières, dont il ne reste qu’un épisode dans le film. Le personnage de Vitus n’était qu’un élément sur cet arrière-fond, dans une épopée à nombreux personnages et gros budget de 6 ou 7 millions de francs. La recherche de fonds internationaux, à un moment de changement de génération, a été très compliquée, au point que mon premier producteur a jeté l’éponge. Je me retrouvai avec un scénario qui en était à sa vingtième version lorsque je me suis adressé à un jeune réalisateur, Peter Luisi, dont j’avais apprécié le premier film et auquel j’ai demandé conseil. C’est grâce à lui que j’ai recentré le scénario sur la figure de Vitus. Par la suite, j’ai rencontré deux jeunes producteurs, Christian Davi et Christoph Neracher, de Hugofilm, avec lesquels a été mise sur pied une unité de production, un peu à la manière de United Artists, où je me suis réservé le dernier mot sur le seul plan artistique. D’un projet à 6-7millions, nous avons passé à un budget de 2-3 millions, mais je crois que j’y ai beaucoup gagné ! Enfin, le cadeau du ciel a été la découverte, dans une école de musique londonienne, de Teo Gheorghiu, qui non seulement avait le talent d’un pianiste prodige, mais était doué pour la comédie et pratiquait le dialecte alémanique ! Quant à Bruno Ganz, il était clair dès le début que c’était lui qui devait incarner „mon“ grand-père.

- Autant que Teo Gheorghiu et le petit Fabrizio Borsani, le „premier Vitus“ de 6 ans, tous vos acteurs semblent „inventer“ ce qu’ils disent. Est-ce le cas ?

- Absolument pas ! Tout ce qu’ils disent est minutieusement écrit, au mot près. Seul Bruno Ganz, ici et là, m’a suggéré telle ou telle formule.

- L’humour est très présent dans Vitus. Que représente-t-il pour vous ?

- C’est une forme d’intelligence que mon père m’a apprise en la vivant dans l’épreuve. Lui qui avait monté une petite fabrique de meubles, l’a vu partir en fumée et s’est retrouvé simple ouvrier. Mes frères aînés ont eu pour père un patron, et moi j’ai connu un prolétaire. Or celui-ci m’a dit un jour que, devant la pire difficulté, il fallait savoir jeter son chapeau de l’autre côté du fleuve. C’est ce que le grand-père, dans le film, apprend à Vitus. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais c’est à la fois drôle et vrai. L’humour est le contraire du fanatisme ou de l’intégrisme: c’est un sourire à la vie, une distance et un signe de confiance. Vital!

Sur les écrans de Suisse romande et de France dès aujourd'hui. Le DVD de Vitus contient, entre autres „bonus“, un passionnant „making of“ signé Rolf Lissy.

Cet entretien a paru le 22 février 2007 dans le magazine Week-end, supplément de 24Heures.

-

Pagano tôt l'aube

Que lire est une forme d’amour

Il faut être un tas de neige genre prof blasé pour oser dire que lire ou ne pas lire revient au même. Plus j’y pense et plus je plains la triste figure du chevalier Bayard de la délecture, et tout à l’heure ça m’a repris comme, avant de me lever, je piochais dans le tas de livres que j’ai là à côté de mon lit pour me doper, et voilà ce que je lis : « La nature c’est comme le reste, c’est pas plus beau ni plus pur qu’une ville, que les zones commerciales ou les zones industrielles, que les éolienne hautes et arrogantes au-dessus des épicéas. Des fois même la nature elle est comme ça énervante et neurasthénique, à l’automne si moche et sale, boueuse et collante au printemps quand la neige poisse, arrogante avec le soleil intact de l’hiver, et ridicule si verte l’été. Pénible, ennuyeuse, comme tout le reste. Si pourtant le plateau me vient autour de moi si beau, c’est juste parce que j’y vis. C’est bête, mais magnifique est l’endroit où on vit, ça dépend de comment on se lève, comment on regarde au-dehors, ça dépend de si on regarde »…

Or ce matin bleu gris sale à ciel bas, en face des montagnes à névés maussades, les pentes vert brunasse aux sapins se prenant les branches dans la brume, ces phrases d’Emmanuelle Pagano, dans Les adolescent troglodytes, me font du bien au corps, vraiment je les vis, je les bois comme la première eau de fontaine ou de bisse, c’est comme de serrer une main bonne ou de caresser au départ de l'école un gosse en duffle-coat, enfin tu vois quoi : c’est ça la lecture.

La lecture ce matin c’est ces mômes qu’une vieille gamine à quatre roues emmènes par les hauts plateaux, d’un foyer l’autre. La lecture ce matin c’est les gestes ensommeillés que disent les phrases de la vieille gamine, les yeux mal décollés, les mouvements d’anges dans la navette spatiale à travers les canyons ardécheux, les garçons-filles encore collés aux rêves incertains du corps et qui aimeraient n’en pas sortir, et juste en passant Adèle la nochère (on se rappelle Caron le nocher qui transporte les âmes d’une nuit l’autre) mate Lise qui ne lui a pas dit bonjour à cause d’un geste imperceptible et notant : « J’imagine la gêne de ses seins neufs, asymétriques. Je mélange un peu tout dans mes lacets et mes pensées. C’est le geste du début de l’adolescence, et aussi de sa fin, puisque c’est le geste d’une femme. Une prémonition dans le mouvement du bras ».

On peut ne pas lire Les adolescents troglodytes d’Emmanuelle Pagano, mais en parler sans lire ce livre serait une espèce de trahison, à la fois de soi-même et de la Pagano sauvage et de ses mômes perdus. Ce serait comme de parler de Mozart ou de Thomas Fersen sans avoir jamais entendu l’un ou l’autre, ce serait comme de ne parler de rien alors que la vie déferle par les rameaux des phrases…

Ce que les tas de neige de profs pincés et de lettreux coincés ont de la peine à comprendre est que lire est une forme de baise, yes sir, à la fois suave et sublimée. J’veux dire que ça passe par le corps et par l’âme qui est l’entier du corps (selon les Chinois), donc la viande et la musique, les tripes et la buée sensible. En tout cas c’est comme ça qu’il faut prendre la littérature vivante, quand elle l’est…

Emmanuelle Pagano. Les adolescents troglodytes. P.O.L. 212p. -

Retour à Georges Haldas

A La Désirade, ce samedi 17 février. - Ma première pensée de ce matin a été vouée à Georges Haldas, auquel j’ai décidé de consacrer la prochaine ouverture du Passe-Muraille. Il y aura dix ans cette année que j’ai cassé cette relation, choqué par son rejet du Viol de l’ange, qu’il disait un livre sale. Comme il m’a fait à la même époque un mot suave, et donc hypocrite, pour l’envoi de je ne sais plus quel nouveau livre de lui, je lui ai renvoyé celui-ci en lui écrivant qu’il pouvait aussi bien m’oublier. Et c’est ainsi que je n’ai plus rien lu de lui. Je lui ai rendu poliment hommage lorsqu’il a reçu le Prix Rod, mais c’est tout. Notre longue amitié ne s’en remettra pas, mais ses livres existent, le vieil homme est dans sa nonantième année et tout à coup j’ai envie de revenir, non pas à l’homme mais à ses livres. La dernière fois que j’ai ouvert un de ses livres, dans une librairie, je suis tombé sur cette page où il traitait la philosophe genevoise Jeanne Hersch d’« amazone pisseuse ». J’ai eu moi-même un conflit carabiné avec Jeanne Hersch, après un abus de pouvoir caractérisé de sa part, mais traiter cette dame d’ « amazone pisseuse » m’a semblé indigne de la part d’un écrivain prônant, par ailleurs, l’Attention à l’Autre à grand renfort de majuscules.

Mais le temps passe, il nous crible, nous serons bientôt tous morts tandis que les livres continueront de témoigner de ce qui nous dépasse, et j’ai envie à l’instant de retrouver l’âme de Georges Haldas, ses petits matins, ses balades en Grèce, ses lectures de Cavafy ou de Saba, ses commentaires de l’Evangile, ses coups de gueule, ses chroniques merveilleuses du père (Boulevard des Philosophes) et de la mère (Chronique de la rue Saint-Ours), nos rencontre Chez Saïd où nos engueulades parfois chez Dimitri – tout ce qui fait le sel de la vie, et tout ce qu’il a cristallisé dans ses livres sans pareils.

Un jour j’ai reçu de la part de Jacques Chessex, après que j’eus publié un grand papier élogieux sur Georges Haldas, une carte postale m’apostrophant pour me reprocher de dire du bien de ce « cuistre christique » écrivant une espèce de galimatias, et quelques années après le même Chessex célébrait Haldas à la remise du prix Rod. Petite foire aux vanités de la littérature, à laquelle survivent les livres. Lorsque nous étions amis, Jacques Chessex m’a dit un soir sa réelle admiration pour Haldas, malgré leur brouille de toute une vie, de même que Chappaz m’a dit la sienne. Le premier jour que nous nous sommes rencontrés à Genève, en 1973, Georges Haldas a dit au petit crevé que j’étais alors : « Méfiez-vous des écrivains, il y a un diable en chacun de nous ». J'ai noté.

Mais à l’instant, le regard perdu sur les crêtes enneigées des montagnes qui de tout cela se foutent comme du dernier fossile, je ressens le besoin de dire ma reconnaissance à Georges Haldas, et de ce pas j’irai tout à l’heure faire l’acquisition des derniers livres qu’il ne m’a pas envoyés...

-

Le singulier du féminin pluriel

Trois livres illustrent, non sans parentés sensibles, la vitalité de l’écriture féminine romande contemporaine.

Le féminin a-t-il une singularité en littérature ? L’écriture des femmes se distingue-t-elle en quoi que ce soit de celles des hommes ? L’écrivain Dominique de Roux nous disait un jour que la femme, appelée (réellement ou virtuellement) à donner la vie ne sera jamais dupe des mots, des idées et des formes, de la même façon que l’homme. Or même si les spécificités de genres et de rôles tendent à se diluer aujourd’hui, alors que le nombre d’auteurs femmes a littéralement explosé, le fait est que le regard des femmes sur le monde, la politique, les relations sociales ou privées, la filiation entre générations, l’amour, les sentiments, la solitude, le corps, le plaisir, la maladie et la mort, le sens de la vie, nous semble décidément singulier, disons pour les écrivains de valeur: plus ancré dans la réalité quotidienne (on le voit chez Alice Rivaz, Mireille Kuttel ou Anne Cuneo) et plus ouvert à la fantaisie des contes et au mystère (de Corinna Bille à Sylviane Chatelain, Anne-Lou Steininger ou Rose-Parie Pagnard), plus poreux dans l’observation fine des mœurs sociales ou familiales (de Catherine Colomb à Corinne Desarzens), autant que dans l’expression des relations amoureuses et de la sensualité (chez Catherine Safonoff, Asa Lanova, Claire Genoux ou Anne-Sylvie Sprenger), notamment. Cette perception « à antennes », magnifiquement déployée dans La corde de mi, le dernier roman d’Anne-Lise Grobéty, caractérise également le nouveau livre de Pascale Kramer, véritable « inferno » familial où tout est filtré comme en sourdine et sous un verre grossissant.Des paumés très ordinaires

Pascale Kramer, déjà remarquée ces dernières années, à Paris autant que dans son pays d’origine (elle est née à Genève en 1961) pour trois romans tenus et tendus (Les vivants, Retour d’Uruguay et L’Adieu au nord), campe les personnages de Fracas dans un canyon de Californie dont le décor convient à merveille à son propos. Dans la foulée, précisons que la romancière connaît ces lieux pour s’y pointer régulièrement, son job consistant à vendre, aux producteurs hollywoodiens, des « intrigues » imaginées par des auteurs européens…

Or celle de ce nouveau roman, limitée à un jour d’extrême tension dans une maison isolée et menacée par un rocher en suspension, après une tempête, aurait pu inspirer le Robert Altman de Short cuts...

Valérie la protagoniste, qu’on imagine quadra, divorcée et sans son fils Justin qui fuit ses grands-parents, se retrouve chez ceux-ci, dans la maison embourbée, avec son frère Cyril et les siens, alors que Cindy, baby-sitter de ses neveux, vient d’être accidentée, dont on apprend qu’elle était probablement la petite amie du père. Un formidable imbroglio de non-dit est alors passé au scanner de la romancière, qui en tire une chronique familiale sur « image arrêtée », tendrement désespérée. Sans flatter ni pousser au noir, Pascale Kramer se fait une fois de plus la romancière des « sans voix », avec maestria.

De mémoire et d’amour

Il y a quelque chose de proustien dans le magnifique dernier livre de Catherine Safonoff, qui se déploie comme une chronique personnelle et sans cesse à l’écoute, tendrement impatiente, de cette autre personne qu’est Léonie sa toute vieille mère fragile et forte, alors que la vie continue et passent des amies, des amis, repassent les souvenirs des amours passées ou ressurgies. « Tant que j’aurais de la mémoire, il n’y aurait pas de fin à cette histoire », murmure la narratrice au terme de cette section d’un journal recouvrant trois ans, avant de conclure, faute d’une « idéale dernière note » à la Kafka (très présent dans tout le livre par son propre Journal) sur cette image d’une lampe qui « se balance sur la place d’un village abandonné, la pente va vers la mer, le vent passe dans l’arbre, la nuit est vaste, les secondes filent, quelqu’un lève la tête et ouvre les bras vers les ciel noir ».

« Une seule chose a compté dans ma vie, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un. » Or tel est le ton de ce livre, qui est d’amour mais souvent âpre, difficile, arraché à la complication des relations hommes-femmes comme Au nord du capitaine, roman précédent de l’auteur, disait la complication des relations nord-sud ; et l’âge venant, c’est l’enfance aussi qui remonte et toutes les années passées auprès de cette mère qui y retombe, tout le doux et le triste de la vie, la guerre entre les parents, la paix jamais établie parce que la vie morne est récusée par l’amour…Doux oiseaux de violence

On voit aujourd’hui se multiplier les livres et les films qui modulent ce qu’on pourrait dire le blues de la trentaine, et dont témoignent aussi les sept nouvelles de Ses pieds nus, deuxième recueil de Claire Genoux (née en 1971 à Lausanne) après Poitrine d’écorce et les poèmes de Saisons du corps (Prix Ramuz 1999).

Si la première nouvelle, Photographier des femmes nues, évoquant les tribulations d’un certain Julien établi à New York, s’oublie aussi vite qu’elle se lit, il en va tout autrement de L’Eau, l’été, et plus encore de L’imposture, dans laquelle une jeune femme détaille les désarrois lancinants d’une jeune femme « en espérance », mélange de refus de l’enfant, de dégout et de peur, mais aussi de soumission à la bonne vie la gonflant, toutes sensations et émotions plus ou moins partagées par son conjoint aussi désemparé qu’elle. Avec autant de sensibilité que de force expressive, Claire Genoux rend admirablement cette situation dont on ne sait trop si elle débouchera sur une catastrophe ou sur « la vie »…

C’est cependant dans Le pari d’Emile, nouvelle plus âpre, voire plus scabreuse, plus originale surtout par son type d’observation, rappelant les fascinants récits de Judith Hermann, que le talent de Claire Genoux se montre le plus prometteur. D’une écriture parfois inégale, son recueil en impose en revanche par une force sourde et comme une douce violence qu’on sent bien ressentie.Pascale Kramer. Fracas. Mercure de France, 157p. Catherine Safonoff. Autour de ma mère. Zoé, 264p. Claire Genoux. Ses pieds nus. Campiche, 207p.

Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 14 février 2007.

-

Le chevalier de la délecture

Pourquoi Pierre Bayard doit être, sinon lu, au moins combattu

Les hasards de l’édition font paraître, en même temps, deux livres aux positions diamétralement opposées, qu’il vaut la peine de lire de A à Z. Il s’agit de Comment parler des livres que l’on n’a pas lu ?, de Pierre Bayard, déjà évoqué en ces pages virtuelles, et de La littérature en péril de Tzvetan Todorov.

Au premier regard, c’est avec un certain amusement que j’ai pris connaissance de la théorie de Bayard, selon lequel lire ou ne pas lire un livre revient à peu près au même. Au-delà du paradoxe et de quelques vues défendables sur les pratiques inavouées de la lecture, ce livre révèle des positions fondamentales qu’il faut prendre au sérieux et stigmatiser, d’autant plus qu’elles sont révélatrices d’une tendance actuelle qui fait des ravages dans l’enseignement et les sphères de la critique ou de la création littéraire.

Plus précisément, les arguties de Pierre Bayard ès « délecture », pour citer sa formidable invention (la « déconstruction », paraît que c’est déjà pris...) procèdent exactement de la posture que dénonce Tzvetan Todorov dans La littérature en péril, qui consistent à affirmer que le discours sur le livre est plus important que le livre, étant entendu que celui-ci est oublié au fur et à mesure qu’il est lu et que de toute façon sa valeur est décidément relative, autant que sa texture fine et que le sens (cette vieille peau, n’est-ce pas) qu’il véhicule.

Comme Pierre Bayard n’est pas tout à fait un imbécile, en dépit des apparences, son élégant bavardage recèle ici et là des observations judicieuses, par exemple sur la notion de livre intérieur qu’il reprend à Proust, pour l’affadir comme tout ce qu’il touche, non sans brio rhétorique au demeurant. Dans les grandes largeurs, sa façon de valoriser les lacunes et les impasses de toute lecture, ou d’isoler des épiphénomènes pour en tirer des conclusions générales juste bonnes à rassurer les paresseux, m’apparaît cependant comme l’expression d’une certaine suffisance professorale de plus en plus répandue, devant les textes, et de la futilité, à l’exact opposé de la position de Todorov.

La vérité est que Pierre Bayard n’aime pas la lecture, ni les livres, ni les écrivains non plus. Il aime papoter dans le monde, frimer devant ses étudiants (en comptant bien que ceux-ci participent à son jeu cynique), circuler entre les livres qu’il n’ouvre pas pour se borner à les « situer ». Car c’est cela qui compte à ses yeux : c’est « situer » les livres.

Ainsi, parler du contenu d’Ulysse de Joyce, qu’il n’a pas lu, n’a aucun sens à ses yeux. Ce qui compte est de « situer » ce bouquin, mec, donc de prendre conscience qu’Ulysse est un remake de L’Odyssée d’Homère (pas le film : le texte d’Homère), qu’il se rattache plus ou moins au mouvement du flux de conscience et se passe, mec, à Dublin.

Ouais, mec, Ulysse ça se passe à Dublin, c’est vachement chiant, j’veux dire, mais à Dublin tu bois une bière super. Voilà, mais maintenant on parle de Finnegans’wake. T’sais mec, Butor a écrit que Finnegan’s wake c’était du whisky, je l’ai pas lu mais c’est vachement bien vu, j’veux dire c’est super comme jugement littéraire…

Telle est aussi bien, sous les atours sophistiqués d’un essai qui se veut hardi voire novateur, la position démagogique de Pierre Bayard, dont on plaint les étudiants. En flagornant ceux-ci, l’auteur prétend que c’est leur créativité qu’il stimule en les encourageant à ne pas lire, relançant l’antienne selon laquelle chacun de nous est un auteur que la lecture risquerait de détourner de son « œuvre » propre… -

La sarabande du démon

Avec Les Bienveillantes, son premier roman écrit en français, le jeune Américain Jonathan Littell s’impose d’emblée au premier rang des écrivains contemporains

On annonçait LE chef-d’œuvre, mais les temps que nous vivons, de « coups » éditoriaux en campagnes médiatiques, nous auront échaudé à force de superlatifs à la petite semaine, aussi demandions-nous à voir avant de croire. Or nous venons de lire Les Bienveillantes, pour en être encore sonné, abasourdi, à la fois accablé par l’immense souffrance humaine qui s’y trouve brassée, et formidablement affermi dans la conviction qu’un livre, aujourd’hui plus que jamais, peut nous aider à nous sentir plus humain.

Paradoxalement, c’est dans un voyage au bout de l’inhumanité que nous entraîne Jonathan Littell avec cette confession à la fois glaciale et incandescente d’un officier SS du genre « intellectuel compliqué », et pourtant Les bienveillantes, nous prenant « par la gueule » dès les premières pages, nous paraît une extraordinaire contribution à la meilleure connaissance de l’homme et des plus sombres heures du XXe siècle. L’ouvrage n’est ni un traité ni un reportage : c’est un roman en pleine pâte d’une saisissante vitalité où les faits historiques (de Stalingrad à Auschwitz) et les fantasmes individuels, les idéologies et leur mise en pratique, les tribulations effrayantes des peuples de l’Est européen et les destinées de personnages aux traits captés à la pointe du burin, constituent une substance tourbillonnante, dans l’espace et le temps, ressaisie dans une langue d’une parfaite limpidité, où le narrateur se démultiplie en innombrables personnages par le truchement de dialogues enchâssés. Très intelligent, très musical aussi, et pas que du fait de ses têtes de chapitre courant, dans la foulée de Bach, de la première Toccata à l’ultime, célinienne Gigue…

Le démon gris

Le diable du XXe siècle n’aura pas été un monstre médiéval cornu et fourchu mais un homme ordinaire soucieux de son devoir, comme le fut un Adolf Eichmann, planificateur zélé de la Solution finale. Hannah Arendt suscita la controverse en insistant sur la banalité de ce bureaucrate, et d’aucuns se récrièrent lorsque, dans La chute, le cinéma prêta des traits humains à Hitler. De la même façon, c’est tout ce qui reste humain, vibrant, délicat, fidèle à son absolu, parfois mme attachant, chez Max Aue, qui nous fait mesurer le caractère proprement démoniaque de sa soumission absolue à l’idéologie nazie, qui va lui faire prêter la main à de croissantes abominations. Sur le front de l’Est, en Ukraine où il commence vraiment à se salir ses jolies mains, à Stalingrad où il est blessé, à Auschwitz dont il supervise le rendement (on est loin des puants camions Saurer des premiers balbutiements), dans le chaos apocalyptique final dont il sortira médaillé, Max fait à la fois figure d’épure hallucinée tout en ayant en lui des abîmes. Une scène atroce le voit aider un vieil érudit Tchétchène juif à creuser sa tombe, avec lequel il parle en grec avant de le fusiller : on est dans l’à-pic de la tragédie, d'ailleurs évoqué par le titre, allusion directe aux Erinyes.

Le démon glauque

La face « historique » des Bienveillantes, et tous les aperçus du roman sur la guerre, les dissensions internes de l’armée allemande, l’Ostpolitik et ses impasses ethniques, le mise en place de l’extermination de « tous » les juifs d’Allemagne (c’est Eichmann en personne qui l’annonce d’une voix suave à Max), se déploie sur la base d’une documentation complètement assimilée par la narration. Mais un autre pan du roman n’est pas moins important, touchant à la psychopathologie personnelle du personnage. Comme souvent les obsédés d’ordre et de propreté, Max est intérieurement un chaos, qui se détaille et s’analyse avec une lucidité sans faille. La haine obscure qu’il voue à sa mère l’amènera au crime suprême alors que le seul amour qu’il ait connu, entre ses froides enculades d’homo planqué, s’est porté sur sa sœur qui lui avoue qu’il est « un homme très lourd à porter pour les femmes ».

Il y a du nihiliste absolu chez ce personnage citant Sophocle (« Ce que tu dois préférer à tout, c’est de n’être pas né ») pour vieux vitupérer sa génitrice, mais le plus étonnant est finalement que son effrayante confession nous rende plus vif le goût de vivre et d’aimer…

Jonathan Littell Les Bienveillantes. Gallimard, 904p.

Ces articles ont paru dans l’édition de 24 heures du 2 septembre 2006

Jonathan Littell revient du bout de la nuit

L’auteur d’un tel livre ne peut être un littérateur ordinaire, se dit-on en lisant Les Bienveillantes, tant s’y affirme une connaissance de la vie dans ses aspects les plus tragiques, et quelle incroyable empathie, quelle prodigieuse énergie de synthèse et de transmutation si l’on sait que cet ouvrage de 900 pages a été composé en quatre mois !Et de fait, Jonathan Littell n’a rien du « lettreux » moyen, même s’il connaît la littérature en profondeur, avec Flaubert et Stendhal pour mentors, qu’il pratique lui-même déjà en maître. Né en 1967 à New York, le jeune romancier a de qui tenir, puisqu’il est le fils du célèbre Robert Littell, grand reporter à Newsweek et auteur à succès d’une série de thrillers politiques ou d’espionnage, dont le dernier traduit, La Compagnie, décrivait les rouages de la CIA. C’est pourtant à Paris que Littell fils a passé son bac avant de poursuivre des études de lettres (françaises surtout) à Yale, qui l’ont amené à traduire Maurice Blanchot, Pascal Quignard, Sade et Jean Genet. Par la suite, c’est au front de l’humanitaire, pour Action contre la faim, que le jeune homme s’est fait au feu et au sang, dirigeant des missions en Bosnie, en Afghanistan et au Rwanda, en Chine et en Tchétchénie. En 2001, prenant du recul pour être plus proche de ses deux jeunes enfants, il a décidé de se lancer dans l’étude du génocide nazi qui était l’un de ses pôles d’interrogation depuis des années, le film Shoah de Claude Lanzmann l’ayant marqué initialement et sa réflexion sur le totalitarisme s’étant développée sous divers influences, dont celles de Hannah Arendt et de l’historien Raul Hillberg. Ayant accumulé témoignages et lectures (plus de 200 ouvrages sur l’Allemagne hitlérienne, dont le référentiel Hitler de Kershaw), et s’étant avisé du fait, en ex-Yougoslavie ou au Rwanda, que les bourreaux ne parlaient jamais, Jonathan Littell a choisi la voie du roman pour tenter, en médium, de faire s’exprimer l’un d’eux. Mission accomplie à de multiples points de vue : documentaire, éthique, philosophique et littéraire…

-

De la non-lecture

A propos du livre de Pierre Bayard, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?, lu en 7 minutes et même plus...Est-il obligatoire de lire les livres dont on parle ? Est-il obligatoire de lire entièrement les livres dont on parle ? Est-il possible de parler d’un livre qu’on n’a pas lu ? Oscar Wilde blaguait-il lorsqu’il écrivait : « Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ; on se laisse tellement influencer », ou formulait-il une réflexion moins paradoxale ou cynique qu’il n’y paraît ?

Ces questions prolongent celle qui se pose en titre du livre de Pierre Bayard, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?, dont je parle ici après en avoir pris connaissance en sept minutes, considérant personnellement que ce chiffre est honnêtement plus approprié à la chose que ne le dit ce malhonnête d’Oscar Wilde.

« Pour apprécier la qualité et le cru d’un vin, écrivait celui-ci, point n’est besoin de boire tout le tonneau. Il est facile de se rendre compte, en une demi-heure, si un livre vaut quelque chose ou non. Six minutes suffisent même à quelqu’un qui a l’instinct de la forme. Pourquoi patauger dans un lourd volume ? On y goûte, et c’est assez, plus qu’assez, me semble-t-il ».

Oscar Wilde était un grand lecteur, et ce malhonnête de Pierre Bayard, professeur de littérature à l’université de Paris VIII et psychanalyste, a lui-même lu quelques livres à ses heures (un peu de Balzac, un peu de Stendhal, un peu de Maupassant, un peu de Freud, un peu de Romain Gary), ainsi n’est-il pas entièrement de bonne foi lorsqu’il fait l’apologie de la non-lecture. N’empêche: ses observations trahissent bel et bien un non-lecteur récidiviste de talent, comme l’était aussi le cher Oscar.

Or que veulent dire ces deux mauvais esprits (ou semblant tels) en prenant le contrepied d’un certain terrorisme régnant, doublé d’une certaine hypocrisie régnante, qui voudraient qu’un honnête homme du XXIe siècle, et qui plus est une honnête femme, aient forcément lu Proust, et tout Proust, ou Les Bienveillantes, et leurs 903 pages tassées, sous peine de ne pas être considérés ?

Ce qu’ils veulent dire est beaucoup plus intéressant qu’on ne saurait croire, et les accuser d’inciter à la paresse serait injuste autant qu’il serait injuste de parler du livre de Pierre Bayard sans lui consacrer plus de sept minutes. Ce qu’ils veulent dire, molto grosso modo, c’est qu’il y a lecture et lecture. Que certains livres ne méritent même pas les sept minutes réglementaires du premier examen. Que d’autres nous donnent plus à l’état de lampée qu’à plein tonneau. Que parler d’un livre est aussi un art et qui s’apprend, et que mal lire un livre en entier ou bien lire un fragment de ce livre, assommer le lecteur d’une critique exhaustive savantasse ou lui donner l’envie de lire en parlant de son plaisir à soi, donc en parlant de soi, modulent les multiples rapports que nous entretenons avec la lecture des livres et du monde qu’il y a dans et autour des livres.

Oscar Wilde pensait, en invoquant les Grecs, que la critique littéraire est un art, et aussi créatif que ladite création. C’est en espérant susciter cette créativité que Pierre Bayard, au terme de son livre, que je viens de lire en sept minutes et même plus, se fait l’avocat du diable non-lecteur qui ose parler de ce qu’il n’a pas lu ou partiellement lu de façon plus intéressante que l’honnête femme ou l’honnête homme qui-ont-lu et nous les brisent en alignant force lieux communs parce qu'ils ne savent pas lire cela même qu'ils lisent...

Ce qu’il faut relever aussi, et ça compte, c’est que Pierre Bayard, moins que Wilde mais quand même, écrit exquisement, ce qui ne gâte pas notre non-lecture… Mais j'y reviendrai dès que j'aurai achevé de ne pas le lire.

Pierre Bayard. Comment parler des livres qu’on n’a pas lus ? Editions de Minuit, 162p.

-

Pinget à la tropicale

Un Architruc dopé aux rythmes africains

Farce douce-acide à la fois mordante et subtile dans sa mise en abyme du jeu des personnages, où Robert Pinget « détourne » le cliché de la critique d’un pouvoir ubuesque en y introduisant les éléments « trop humains » de l’amitié et de la mélancolie existentielle, Architruc est une pièce délicate dont les ressources du texte exigent beaucoup de ses interprètes, que ceux-ci privilégient son verbe ciselé ou qu’il choisissent de l’aborder de façon plus physique et clownesque, comme on le voit ces jours à La Passerelle dans la version d’Ahmed Madani, créé à l’enseigne du Centre dramatique de l’océan indien et de la compagnie Teat la Kour, où la musique (signée Lego) et la danse « africaines » ont une belle part.

Dans une très jolie scénographie (style castelet à transformations) de Raymond Sarti, le jeu des trois protagonistes oscille entre la bouffonnerie et la tendresse, où les mimiques impayables du tyranneau Architruc (Miselaine Soobraydoo), la gestuelle gracieusement désarticulée de son ministre Baga (Erik Isana) et les belles interventions musicales (notamment) de leur cuisinier (Roméo Andriamandresy Hasivelo, dit Lego), font l’originalité du spectacle, tout en couleurs et en verve endiablée, sans que la « sauce » ne prenne pourtant, tout au moins lors de la première représentation.

Cela tient-il au décalage entre un texte trop raffiné et un jeu si expansif, ou, plus trivialement, aux conditions de la représentation qu’on imaginerait plus volontiers à ciel ouvert, au milieu d’une foule festivalière ou villageoise ? Le fait est qu’on éprouvait un pincement au cœur, mercredi soir, devant l’accueil plutôt froid réservé à une si généreuse équipe…

Lausanne, Théâtre de Vidy, La Passerelle, jusqu’au 25 février. Me-je-sa à 20h.30. Ve à 19h. Di à 18h. Relâche lundi. Durée : 1 heure. Loc. : 021 / 619 45 45.

-

Tumulte à la Place des Pensées

En lisant François Bon et Richard Millet

« J‘écris sur écran, c’est un cadre pour voir : qui lit devrait voir », écrit François Bon dans l’une des séquences de Tumulte, mais je n’ai pas voulu lire ce texte sur écran, je le lis depuis quelques jours au fil des pages qui se tournent lentement, chacune ouvrant à des rêveries sans fin et voici que je vois « simplement une rue, l’enfilade d’une rue terne et ce qu’on voit en voiture la nuit, éclat partiel dans la lumière et rien qu’on retienne que formes, géométries grises : cela ne fait pas une histoire, mais vous donne envie d’une histoire, il suffit alors de s’arrêter, d’attendre »…

L’univers de François Bon m’est absolument étrange, je ne dis pas étranger mais étrange, comme je pourrais le dire des journées d’un géomètre islandais ou des pensées d’un traducteur du coréen qui me parleraient d’eux sur un ton qui me mettrait aussitôt en confiance et en confidence, mais pas tant avec eux qu’avec la nuit autour de nous, comme si François Bon dans les pages de ce livre labyrinthique feuilletait un livre qui serait à la fois une lecture du monde et ce que nous écrivons mentalement en le lisant. « Depuis si longtemps tu rêvais de ce livre, tu es au bord, tu l’ouvres », et là-bas, dans la nuit se dresse la plateforme Hibernia que m'évoquent ses souvenirs offshore et qui me rappelle, à moi, les stations météorologiques de haute montagne où nous allions nous réfugier pendant quelque tempête au fond de laquelle les voix semblaient comme en mer, proches et lointaines, comme celles des naufragés de la sublime fin de L’homme qui rit me rappelant soudain telle figuration du Déluge de Bill Viola…

« Je danse avec moi-même, et lui c’est un mort », lit-on ensuite dans la séquence intitulée Proust dansait avec Kafka, qui me ramène à la collection de mes propres morts, le plus tendre me regardant lire ce livre avec le regret de me voir triste de ne pouvoir en parler avec lui, et pourtant j’en parle avec lui et je sais que cela sera de longs bons jours comme avec Le poids du monde de Peter Handke dont nous avons tant parlé ou quelque autre de ces livres à murmures dont il est si difficile de parler à d’autres qu’à ceux qu’on aime…

J’alterne ces soirs et ces aubes la lecture de Tumulte de François Bon et celle de Place des Pensées de Richard Millet, évoquant sa visite à la maison de Maurice Blanchot. On est en pleine littérature, avec ces deux-là, me dis-je, mais je ne fais attention qu’à ce murmure, chez l’un et l’autre, aux beaux et sombres espaces qu’ouvre Tumulte, à la très pure musique de la mémoire immanente en cette Place des Pensées du veilleur janséniste, l’un et l’autre personnels et impersonnels, explorateur exhaustif ou arpenteur des sables de l’après-midi en petite banlieue, et cette musique où tout ce qui monte converge…

L’étrange paire que voilà, me dis-je alors en voyant la neige dans la nuit de la fenêtre, deux vrais écrivains dans la gravité, mais je les regarde avec la même distance candide de l’enfant qui ne verrait d’eux que certaine beauté de concentration chez le géomètre coréen ou le traducteur de l’islandais, leurs mots ne servent qu’à me faire mieux écouter le murmure de mon propre sang, de ma propre angoisse et de je ne sais quelle nostalgie commune à ces deux-là, tumulte à la place des pensées…

François Bon, Tumulte. Fayard, 2006.Richard Millet, Place des pensées. Gallimard, 2007

-

Le viol de l'ange

Première partie

Le 12 juillet 1995

I

La Cité des Hespérides avait un air de décor de cinéma à l’abandon, ce matin-là, lorsque la porte du parking souterrain du Bloc A s’ouvrit en silence pour livrer passage à la Toyota Fan Cruiser 4x4 mauve fluo de Jo et Muriel Kepler.

Du poste habituel où le tenait l’insomnie, l’observateur avait suivi les faits et gestes des jeunes gens dès leur lever, excité comme à chaque fois par leur complète impudeur. Ainsi, tout en pianotant ses observations sur son Mac, avait-il vu Muriel apparaître nibards à l’air (c’est l’observateur qui qualifie de nibards les seins de Muriel), vaquer de la chambre à coucher à la cuisine où elle s’était activée à sa cadence ordinaire de battante, puis à la salle d’eau et jusque sur le balcon où elle surgit en string pour constater qu’il faisait un temps super comme annoncé le soir précédent à la météo de Natacha.

L’observateur avait concentré toute sa haine en assistant à ces préparatifs de bonheur standard que les Kepler, estimait-il, lui infligeaient comme une provocation personnelle. À ses yeux, le couple incarnait la vie facile et jouissive dont la fatalité l’avait lui-même rejeté. Quoique troublé à chaque fois qu’il les surprenait dans leur intimité, il les considérait comme des créatures vides, incapables de gestes imprévus. C’était en ricanant qu’il observait leur chair sportive dénudée quand ils se livraient, sur le même rythme, à la copulation du soir ou à l’aérobic du matin. Une brève enquête complémentaire lui avait permis de constater la banalité répétitive de leur existence. Jo était employé dans une agence de publicité et Muriel tenait le bar du fitness Hyperforme où son conjoint la rejoignait tous les midis pour leur séance principale de maintien. Le couple n’avait ni progéniture ni compagnie animale. Diverses indiscrétions, au snack du Centre Com, chez le coiffeur Danilo et auprès du concierge Cardoso, avaient appris à l’observateur que la Fan Cruiser n’était pas payée et qu’il y avait depuis quelque temps un problème entre Jo et Muriel, auxquels leur sexologue avait conseillé les soirées-détente du club d’échangistes Gold Beach sis au centre de la ville, juste au-dessus des bureaux de Maître Lefort, le fameux avocat d’affaires. Pour le reste, la vie des Kepler se déroulait en fonction de programmes assez strictement réglés où le fun compensait, pour Jo, le stress de l’agence. Une légère tendance à l’enveloppement le contraignait à se surveiller de très près s’il voulait conserver son look, mais Muriel avait de la ténacité pour deux et jamais elle n’eût toléré un doigt de graisse chez son partenaire – l’observateur avait compris depuis longtemps que c’était Muriel, dans le couple, qui jouait le rôle ascendant, comme il l’inscrivit avec tout le reste dans le fichier nominal des intéressés, à la lettre K du dossier Bloc A.

L’observateur avait concentré toute sa haine en assistant à ces préparatifs de bonheur standard que les Kepler, estimait-il, lui infligeaient comme une provocation personnelle. À ses yeux, le couple incarnait la vie facile et jouissive dont la fatalité l’avait lui-même rejeté. Quoique troublé à chaque fois qu’il les surprenait dans leur intimité, il les considérait comme des créatures vides, incapables de gestes imprévus. C’était en ricanant qu’il observait leur chair sportive dénudée quand ils se livraient, sur le même rythme, à la copulation du soir ou à l’aérobic du matin. Une brève enquête complémentaire lui avait permis de constater la banalité répétitive de leur existence. Jo était employé dans une agence de publicité et Muriel tenait le bar du fitness Hyperforme où son conjoint la rejoignait tous les midis pour leur séance principale de maintien. Le couple n’avait ni progéniture ni compagnie animale. Diverses indiscrétions, au snack du Centre Com, chez le coiffeur Danilo et auprès du concierge Cardoso, avaient appris à l’observateur que la Fan Cruiser n’était pas payée et qu’il y avait depuis quelque temps un problème entre Jo et Muriel, auxquels leur sexologue avait conseillé les soirées-détente du club d’échangistes Gold Beach sis au centre de la ville, juste au-dessus des bureaux de Maître Lefort, le fameux avocat d’affaires. Pour le reste, la vie des Kepler se déroulait en fonction de programmes assez strictement réglés où le fun compensait, pour Jo, le stress de l’agence. Une légère tendance à l’enveloppement le contraignait à se surveiller de très près s’il voulait conserver son look, mais Muriel avait de la ténacité pour deux et jamais elle n’eût toléré un doigt de graisse chez son partenaire – l’observateur avait compris depuis longtemps que c’était Muriel, dans le couple, qui jouait le rôle ascendant, comme il l’inscrivit avec tout le reste dans le fichier nominal des intéressés, à la lettre K du dossier Bloc A.

À l’instant où la 4x4 s’arrêta au sommet de la rampe d’accès au parking du Bloc A, le dernier bulletin de World Info annonçait la prise de l’enclave musulmane de Srebrenica par les Serbes, mais les Kepler, n’ayant pas encore branché leur poste, n’entendirent pas cette nouvelle qu’ils eussent d’ailleurs accueillie avec une ?probable indifférence. Pour lors, l’observateur se livrait à tout un jeu de prédictions tandis que Jo et Muriel, sortis de leur véhicule, procédaient là-bas aux ultimes vérifications d’avant le départ.

Ces cons-là vont remonter dans leur tire de frimeurs, songeait l’observateur, et le type va faire à sa typesse le fameux geste du pouce levé des cracks de séries policières, du style okay let’s go. Ensuite il va faire crisser ses pneus et foncer jusqu’à l’angle du Centre Com, après quoi j’ai plus qu’à fermer les yeux pour les voir.

Et de fait, les Kepler étaient remontés dans la Fan Cruiser, Jo avait fait crisser les pneus et foncé jusqu’à l’angle du Centre Com au-delà duquel, comme le prévoyait l’observateur, il couperait à travers la ville encore déserte jusqu’à la banlieue ouest où il rejoindrait l’autoroute du Sud.

Ensuite, figé dans la pénombre, l’observateur allait poursuivre quelque temps la Fan Cruiser en imagination tout en flairant les émanations de gazole montant de la cour arrière du Bloc A.

Or il les voyait comme s’il y était, tous deux vêtus du même survêtement et dégageant de capiteux effluves d’eau de toilette, aussi lisses et nets que des top models. Et précisément, feuilletant le dernier numéro de la revue Fantasme, Muriel venait de tomber sur l’image d’un couple enlacé dans la lumière émeraude d’une clairière de forêt tropicale, où l’imminence de la volupté se trouvait doublement exaltée par l’ambiance édénique du lieu et la formule de la pub évoquant Un Intense Sentiment de Liberté.

L’observateur avait imaginé que les Kepler accompliraient leur descente à la Grande Bleue en deux trois étapes de deux trois heures ponctuées de deux trois arrêts, et c’était en effet le plan de Jo et Muriel. En revanche, l’observateur avait mal interprété les propos qu’il avait surpris au snack du Centre Com, lorsque Muriel avait claironné, à la table voisine, que la perspective de s’éclater sur le sable du complexe naturiste la branchait complètement. De fait, ce n’était pas à la classique île du Levant que les Kepler se retrouveraient le même soir, mais en l’espace balnéaire d’Héliopolis, au cap d’Agde.

Quoi qu’il en fût, les prévisions de l’observateur concernant les Kepler valaient dans les grandes lignes, logiquement déduites des inscriptions qu’il avait sériées depuis leur installation au septième étage du Bloc A, quelques mois auparavant. Vingt jours durant, les Kepler allaient se consacrer principalement au bronzage intégral en alternant, pour maintenir leur superforme, les séances d’aérobic et les virées en VTT de location sur les routes de l’arrière-pays. Comme le prévoyait l’observateur, ils baiseraient deux trois fois par jour en s’efforçant de solutionner leur problème, liraient deux trois magazines et sortiraient en boîte deux trois fois par semaine. En aucun cas ils ne se diraient quoi que ce soit d’important, pensait l’observateur, et peut-être avait-il raison ? En aucun cas ils ne s’occuperaient d’autre chose que de leur corps et des objets attenant à leurs aises, avait-il également supputé, non sans justesse. Les Kepler estimaient de leur côté que rien ne pouvait leur arriver, et l’observateur considérait lui aussi qu’à de telles gens, dont le fonctionnement évoque celui de machines, la destinée ne saurait faire le cadeau du moindre imprévu. Or il devait, très vite, en aller tout autrement.

Cependant, après que le mur d’angle du Centre Com des Hespérides eut escamoté la Fan Cruiser mauve fluo des Kepler, l’observateur désactiva leur fichier sur l’écran de son Mac et revint au plan d’ensemble des blocs A à C où divers mouvements se manifestaient depuis quelques instants.

HYPERTEXTE. – À l’apparente quiétude de cette splendide matinée d’été se mêlait déjà, pourtant, le sentiment d’un indéfinissable malaise. À quoi cela tenait-il ? C’était pour ainsi dire dans l’air. Peut-être même cela oblitérait-il la lumière ? La netteté particulière des choses, ce matin-là, n’avait pas empêché Muriel Kepler de ressentir la même vague sensation d’être engagée dans une impasse qui oppressait des millions de gens, notamment dans l’ensemble des sociétés tenues pour les plus évoluées. Mais quel sens tout cela diable avait-il ? Une vie vouée au shopping méritait-elle encore d’être vécue ? Dans le cas précis de la Cité des Hespérides, l’architecture même semblait distiller une espèce de torpeur qu’on retrouvait à vrai dire dans toutes les zones de périphérie urbaine. L’impression que les blocs d’habitation qu’il y avait là et que les parkings qu’il y avait là, que les espaces verts qu’il y avait là et que les containers de déchets qu’il y avait là se multipliaient en progression exponentielle sur les cinq continents aboutissait, pour qui en prenait effectivement conscience, à une sorte d’accablement proche de la désespérance que seuls des programmes en tout genre paraissaient en mesure de pallier. Ainsi l’aérobic et la diététique, les thérapies de toutes espèces et la créativité multiforme entretenaient-ils l’illusion d’une activité positive quoique périphérique elle aussi. Or tout devenait périphérique à cette époque. Dans le mouvement s’étaient perdus la notion de centre et jusqu’au sentiment d’appartenance à telle communauté privée ou publique. L’impression dominante que tout était désormais possible se diluait en outre dans une sensation générale d’inassouvissement qui exacerbait le besoin de se distraire ou plus précisément, ce jour-là, le désir de se retrouver sur n’importe quelle plage à ne plus penser à rien. Cependant une femme souffrait réellement, à l’instant précis, dans l’habitacle d’un véhicule lancé à vive allure à destination des simulacres de félicité – Muriel Kepler retenait un cri. (A suivre...) -

L'observateur

II

Le champ de vision de l’observateur englobait les trois façades frontales des Blocs A, B et C du niveau le plus bas de la Cité des Hespérides, dont la situation en quinconce, par rapport au Bloc E, au troisième étage duquel se trouvait son studio, limitait quelque peu sa visibilité.

Le regard de l’observateur était en outre déformé par le ressentiment pathologique qui le hantait depuis que celui qu’il appelait le Grand Salopard l’avait privé, en sa douzième année gracieuse, du couple qui l’avait engendré et de sa paire de jambes. La fascination morbide qu’il vouait à toute forme de médiocrité allait de pair, chez lui, avec une crainte-attirance panique des individus diffusant la moindre lumière. C’est pourquoi, sans doute, il n’avait osé établir le fichier de Madame Léonce, la vieille salutiste du Bloc C.

Le mode d’expression le plus courant de l’observateur était le ricanement, et ses constats se voulaient dénués de toute nuance émotive. Ainsi l’état d’hébétude dans lequel il se trouvait à la fin de chaque nuit convenait-il à la mise à jour de ses notes.

Les plus simples à compléter étaient les fichiers des retraités, dont les Motier (au Bloc B) figuraient le modèle représentatif, et les Vermont (du Bloc C) la variante atypique.

Ce début de splendide journée (on sait l’importance particulière de la météo pour les retraités), les Motier prenaient leur café complet sur le balcon de leur appartement donnant, de l’autre côté de l’immeuble, sur la toiture bitumée du Centre Com. De ce fait, l’observation se réduisait à des séquences sans cesse interrompues, qui permettaient cependant de contrôler simultanément les déambulations d’autres sujets.

Ainsi le physicien était-il apparu en combi de vélocipédiste au balcon du huitième gauche (Bloc A), tout noir de poil et luisant comme une otarie. L’observateur lui vouait une attention soutenue depuis qu’il avait constaté que le personnage collectionnait les armes et les drapeaux. De surcroît, l’hygiénisme de son existence, réglée au chronomètre, ne laissait d’aiguiser sa curiosité et sa répugnance instinctive, un peu comme il en allait des Kepler.

À l’instant, le physicien regardait en direction du bois de feuillus que dominait la tour de la Résidence G et dans lequel on avait retrouvé, l’année précédente, les restes d’un adolescent blond jamais identifié. L’observateur savait, pour avoir croisé le personnage dans les travées du Centre Com, que le liquide brunâtre qui fumait dans le verre que le physicien tenait de la main gauche, tandis qu’il se massait le paquet génital de la droite, était un breuvage synthétique au goût rappelant le Viandox – le produit avait été testé récemment dans la rubrique Consommation du quotidien Le Quotidien dont l’observateur avait gardé la coupure.

Du physicien aussi l’observateur se croyait capable de prévoir les faits et gestes journaliers, qui l’apparentaient à la catégorie des célibataires monomaniaques. Dans le même ordre d’idée, il estimait que la typologie des Kepler ou des Motier était reproductible à des millions d’exemplaires, comme il l’avait déduit d’un songe récurrent dans lequel il avait pour fonction de tenir à jour les rapports d’un incommensurable Fichier.

Dans le rêve en question, l’observateur retombait souvent sur des notes qu’il avait établies de sa propre main. Il en éprouvait alors un mélange d’orgueil et de gêne. Sur le document concernant, par exemple, le fonctionnaire à la retraite Félicien Motier, l’observateur avait déchiffré plusieurs annotations manuscrites qui touchaient à certaines manies de l’intéressé, ignorées même de son épouse légitime, du style : M. s’envoie des baisers dans le miroir du living, M. parle au portrait de sa mère défunte, M. passe des heures à broder des motifs imaginaires sur des napperons.

Les fantaisies du subconscient ne cessaient d’interférer, dans le songe du Fichier, avec les éléments consignés par l’observateur dans les dossiers de son Mac, modifiant les profils d’une manière parfois éclairante. C’était en rêve, ainsi, que l’observateur avait découvert le trait de caractère décisif du journaliste alcoolique Pascal Ferret du Bloc A (F. ne supporte pas la dureté du métal dans les voix) et l’origine probable de la propension fugueuse du fils du concierge Cardoso dont le squelette (dans le rêve, l’observateur le radiographiait gravement en tablier de caoutchouc) accusait une légère fragilité (V. nourrit une irrépressible répulsion à l’égard de la norme sportive), et c’était de la même façon que se fondaient ses intuitions de brute compliquée et ses réactions souvent imprévisibles, notamment à l’égard du sosie de Jim Morrison domicilié au Bloc B (C. me porte d’une rive à l’autre sans cesser de sourire) auquel son seul aspect de Christ en nippes valait la défiance de la plupart des habitants présumés recommandables du quartier.

D’un point de vue neutre, la Cité des Hespérides représentait le type du grand ensemble suburbain. Sise sur les hauts de la ville virtuelle – laquelle figurait la localité centre-européenne de moyenne importance, avec son Vieux Quartier et ses banlieues où s’entassaient immigrés et indigènes paupérisés, ses étages en corniches dominant le Haut Lac et son arrière-pays forestier, son centre d’affaires et son campus universitaire excentré, ses bas-fonds et ses jardins splendides –, la Cité se divisait en blocs dont les niveaux reproduisaient les strates sociales, non sans passages et possibilités déambulatoires de toute sorte.

Logiquement, du montant des loyers dépendait la répartition des habitants entre les blocs inférieurs et les hauteurs de la Résidence G où se concentraient professions libérales et fortunes diverses, personnalités à la mode du type Kevin Lefort et autres gagneurs de plus ou moins fringante volée.

À propos de Kevin Lefort, jamais l’observateur n’eût pu se douter, sauf à fréquenter la galerie Artefact, comptant au nombre des espaces artistiques les plus en vogue de la ville, que ses propres rapports se trouvaient virtuellement doublés par le dispositif photographique installé par le plasticien sur la terrasse de son luxueux attique de la Résidence G, au moyen duquel il avait réalisé ses lucratives séries de Scènes/Obscènes.

Ce matin même, si Kevin ne s’était pas trouvé en déplacement à Tanger, où il avait un pied-à-terre, ses appareils eussent fort bien pu balayer les façades du Bloc A pour enregistrer, en plans multicadrés, tout ce qui s’était manifesté à la surface de la scène-concept dès l’apparition de Muriel Kepler et jusqu’au geste du physicien de se palper l’entrejambes, que le manipulateur d’images n’aurait plus eu ensuite qu’à reformater en sérigraphies grand module propres à orner les murs des établissements bancaires ciblés par son agent.

L’observateur ignorait, pour tout dire, que Kevin Lefort n’était autre que l’individu qu’il avait remarqué un jour au Centre Com, flanqué de deux gigolos fardés, dont la veulerie désarmée de l’expression l’avait vaguement troublé ; et de même n’avait-il pas idée de la considération remarquable dont jouissait le plasticien dans les milieux établis de la ville, où l’on voyait en lui le nec plus de l’avant-garde internationale.

Au demeurant, le personnage méritait plus que le regard de mépris teigneux que l’infirme paraplégique Martial Jobin, alias l’observateur, lui avait vrillé le jour de leur rencontre au Centre Com.

La haine secrète vouée par Kevin Lefort à son père depuis la mort d’Amanda, première femme en titre de l’avocat d’affaires et mère légitime du plasticien, avait aiguisé la lucidité de celui-ci, déjà très vive chez l’enfant hypersensible qu’il avait été ; et dans cette perspective, la conscience nette que Maître Lefort ne céderait qu’à celui qui le battrait sur son propre terrain avait développé, chez Kevin, un besoin de revanche qui ne tarda à s’employer dans le nouveau réseau du marché de l’art en pleine relance. Tôt convaincu de la médiocrité de ses propres dons artistiques – sa virtuosité de copiste, capable de brosser en moins de deux un faux Greco ou un Van Dongen mieux que le vrai, lui avait cependant servi à imposer à son père l’idée d’une vocation, puis à séduire les éphèbes que repoussait son physique de chien de mer –, Kevin Lefort s’était lancé avec détermination dans l’étude des mécanismes de la spéculation en matière d’art. Ainsi, peu après qu’il eut sagement obtenu son diplôme à l’école locale d’art visuel sur le thème du Doll’Art, dont la série de multiples qu’il en tira ultérieurement devait établir sa première notoriété (l’idée qu’on pût vendre un faux dollar signé Kevin Lefort pour le prix de cent avait paru subversive à divers critiques en place, et son stock fut épuisé en quelques semaines), l’habile jeune homme s’employa à tisser patiemment un réseau de relations dans les hautes sphères de la finance internationale et du show-business, de la critique spécialisée et de la vie nocturne. Sa première opération sérieuse n’advint cependant qu’après quelques années, qu’il disait de galère dans ses interviews, consistant en agrandissements, enrichis de rehauts de pastel, de clichés au polaroïd réalisés au flash dans les backrooms des boîtes gays de Californie où une bourse officielle du Ministère de la culture lui avait permis de séjourner durant quelques mois – il parlerait plus tard, à son premier biographe, de ses décisives années américaines.

Quant aux goûts esthétiques de l’observateur, ils étaient plus sommaires mais non moins agressifs que ceux de Kevin Lefort, concentrés sur les icônes autocollantes à caractère satanique des groupes de Heavy Metal, les culottes de boxe anglaise dont il faisait collection et qu’il portait, en été, à l’exclusion de tout autre vêtement, les bracelets de force, les tatouages et tout l’appareillage de musculation qui lui avait permis de sculpter la moitié supérieure de son corps.

Chez l’un comme chez l’autre, cependant, de ces personnages apparemment adonnés au fétichisme de l’époque, se percevait le courant sous-jacent d’une mélancolie lancinante qui les isolait du reste du monde et parait leur monstruosité respective d’une glauque beauté.

-

Lumière de Matisse

ou la peinture du bonheur

Jamais il n’a représenté la douleur, d’aucuns lui reprochent d’avoir été le peintre du luxe et de la volupté, mais Aragon préfère Matisse qui embellit à ceux-là qui enlaidissent le monde, et qui lui donnerait tort en suivant la ligne de ce crayon dansant « à tâtons » avec la sûreté du génie ?« Le dessin dit l’infinie complexité du trait pur », écrit Aragon, il est « écriture à chaque point de sa course », et c’est dans cette complexité limpide, dans cette écriture merveilleuse que nous immergent à la fois le verbe de l’écrivain, par la voix de Jacques Weber, et les images de la peinture et des photographies de l’artiste, de Nice en 1941 jusqu’à la fin des années 40 à Vence, et de fenêtres en jardins, d’objets en visages à n’en plus finir.

Comme il l’a fait plus récemment de Kafka, avec la même sensibilité et le même point de vue personnel qui l’orienta dans son portrait de Rimbaud (si peu conforme au cliché du poète que son film est bonnement maudit en France), Richard Dindo a monté, à partir du « roman » d’Aragon consacré à Matisse, un double hommage qui nous fait aller et venir entre le livre et ses lieux, l'artiste et ses objets, les portraits d’Aragon par Matisse et l’évocation de leurs rencontres par l’écrivain.

Surtout, avec le motif récurrent d’une mélodie cristalline et un peu mélancolique de César Franck, c’est dans la pure « musique » de deux styles, celui d’Aragon aux images et aux formules souvent magnifiques, et celui de Matisse qui se déploie sans autre commentaire sous nos yeux, dans l’art incomparable de sa ligne et de ses ellipses, ses inventions, son équilibre et sa folie, sa sensualité et ses efflorescences, son effusion de couleur enfin – son bonheur sans mélange.

Aragon, le roman de Matisse. Un film de Richard Dindo.

-

Le souffle de la vie

Voir et revoir Vitus de Fredi M. Murer

On est parfois tenté de désespérer, accablé par le poids du monde, et notamment devant les images affreuses de celui-ci que diffusent les médias, et voici qu’un beau geste ou qu’un bon regard, ou la seule lumière du jour, un arbre, la mer, un square, un air de musique, un tableau, un beau livre nous irradient et nous traversent comme d’un souffle vital et régénérateur – or tel est l’effet vitalisant de Vitus, les mots disent ce qu’ils ont à dire : tel est le bienfait de ce film de Fredi M. Murer qu’il faut voir et revoir.

Vitus est une sorte de conte heureux, dont l’esprit d’enfance est le fil rouge incandescent.C’est l’histoire d’un garçon surdoué, dont la monstruosité du talent artistique et de l’intelligence font un être d’exception. Ses parents, la mère surtout, se mettent en quatre pour favoriser l’épanouissement de ces extraordinaires dispositions, qui ne tardent pas cependant à isoler le gosse, rêvant bientôt de redevenir normal et rusant, jusqu’à jouer, à la suite d’un accident, celui qui a perdu son don de pianiste prodige et de super-cerveau. Ce refus instinctif de la gloriole, ce besoin surtout d’être aimé pour autre chose que son QI, Vitus en trouve l’écho et le soutien chez son grand-père, veuf non conformiste avec lequel le garçon va manigancer divers bons plans.