De Bob Dylan à Robert McNamara

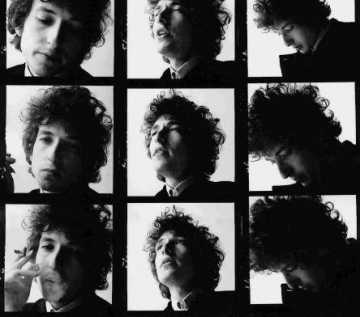

A La Désirade, ce samedi 29 décembre. – J’ai commencé la journée d’hier par une longue balade dans la foulée de Bob Dylan, tel que le raconte François Bon, et nous avons fini la soirée entre amis à regarder The Fog of War, où Robert McNamara, l’un des Masters of War que stigmatisait Dylan au début des années 60, parle longuement, face à la caméra, de sa trajectoire et de ses dilemmes de patriote américain qui aura vécu les bombardements incendiaires de Tokyo (100.000 morts en une nuit) et la terrifiante épreuve de la crise cubaine, avant la guerre au Vietnam dont la fuite en avant le désolidarisa finalement de Lyndon Johnson alors qu'il en fut longtemps l'apologiste froid.

Ce que j’aime beaucoup, dans la chronique biographique très serrée de François Bon, c’est qu’elle déconstruit la réalité d’une légende sans sacrifier l’aura de celle-ci. Comme un Blaise Cendrars, Robert Allen Zimmermann a senti très tôt que sa mythologie personnelle ne prendrait corps qu’au prix d’une image composée qui ferait de lui un personnage de roman (entre Dickens qu’il adorait, Mark Twain et Woodie Guthrie dont le récit de vie lui fut un choc), sans pour autant qu’il y ait là le début d’un marketing au sens actuel. Or cette légende de l’orphelin à casquette sur l’œil, mal sapé, mal lavé et dormant volontiers chez ses amis, « oubliant » sa fidèle parenté avant de lui imposer son pseudonyme, ne serait qu’un petit folklore sans l’omnivore obsession du folkeux revisitant ce fonds musical et poétique pour devenir une véritable mémoire vivante de l'Amérique d’en bas.

François Bon connaît la musique, à tous les sens de l’expression, et comme on ne la lui fait pas, c’est avec autant de connaissance éprouvée du sujet (lui aussi est une mémoire ambulante, et sa pratique personnelle d’écrivain et de musicien y ajoute encore) que d’instinct « romanesque » des situations vraies (réelles ou recomposées) qu’il retisse sa chronique en rectifiant souvent les versions par trop enjolivées ou gâtées par la rancœur des uns et des autres. Ce qui est sûr, c’est que sa bio permet au lecteur attentif de se faire une image précise, jusque dans les flous de cette vie parfois flottante (la vie végétative de l’artiste comptant à cet égard autant que l’herbe à fumer), d’un personnage à la fois convaincu de sa vocation singulière, faisant miel de tout ce qu’il grappille au passage (on l’accusera plus d’une fois d’appropriation par jalousie) et ne cessant d’écouter les autres, d’admirer et d’aimer (à commencer par Woodie Guthrie), d’imiter et de réadapter (ses premières compositions mythiques revisitant d’anciens thèmes oubliés), de partager la passion de ses partenaires professionnels ou affectifs (il découvre Rimbaud avec Suze) et de cristalliser peu à peu son propre récit de l’Amérique, dont l’histoire le rejoint soudain à la veille de sa rencontre avec Joan Baez, juste après l’éclosion de ses premiers titres mythiques, de Blowin’ In the Wind à Don’t think twice, it’s Allright.

François Bon connaît la musique, à tous les sens de l’expression, et comme on ne la lui fait pas, c’est avec autant de connaissance éprouvée du sujet (lui aussi est une mémoire ambulante, et sa pratique personnelle d’écrivain et de musicien y ajoute encore) que d’instinct « romanesque » des situations vraies (réelles ou recomposées) qu’il retisse sa chronique en rectifiant souvent les versions par trop enjolivées ou gâtées par la rancœur des uns et des autres. Ce qui est sûr, c’est que sa bio permet au lecteur attentif de se faire une image précise, jusque dans les flous de cette vie parfois flottante (la vie végétative de l’artiste comptant à cet égard autant que l’herbe à fumer), d’un personnage à la fois convaincu de sa vocation singulière, faisant miel de tout ce qu’il grappille au passage (on l’accusera plus d’une fois d’appropriation par jalousie) et ne cessant d’écouter les autres, d’admirer et d’aimer (à commencer par Woodie Guthrie), d’imiter et de réadapter (ses premières compositions mythiques revisitant d’anciens thèmes oubliés), de partager la passion de ses partenaires professionnels ou affectifs (il découvre Rimbaud avec Suze) et de cristalliser peu à peu son propre récit de l’Amérique, dont l’histoire le rejoint soudain à la veille de sa rencontre avec Joan Baez, juste après l’éclosion de ses premiers titres mythiques, de Blowin’ In the Wind à Don’t think twice, it’s Allright.

J’écoutais No Direction Home en lisant François Bon, regroupant dans le film de Scorsese des enregistrements au son fréquent de fond de cave ou de salles d’époque, et c’était toute une époque de nos adolescences qui me revenait avec des échos de notre premier tourne-disques (mon père débarquant triomphalement un soir avec l'objet en question et Day O d’Harry Belafonte, d’ailleurs présent en ces pages) et de nos émissions de radio préférées; et ce fut le soir, après le énième passage d’I was young when I left home et de Masters of War, lorsque, avec nos amis, nous avons préféré, à la baveuse Star’Ac dédiée au jeune Gregory angélisé-victimisé, le film d’Errol Morris (Oscar 2004 du meilleur documentaire) constitué par le récit rétrospectif d’un demi-siècle de danse sur le volcan nucléaire, par l’ancien Secrétaire de la Défense de Kennedy puis de Johnson, Robert McNamara.

Un des maîtres du monde dit libre qui vous dit, comme ça, que ce qu’il a fait lui vaudrait la qualification de criminel de guerre si sa nation avait été vaincue, n’est pas banal, mais ce n’est ni dans le plaidoyer pro domo ni par l’autocritique que le récit de McNamara saisit et passionne: c’est par la mise en évidence, très documentée, d’une montée aux extrêmes marquée par quelques épisodes affolants (François Bon rappelle le climat de la crise cubaine vécu par Bob Dylan et les Américains, comme nous l’avons éprouvé nous-mêmes de loin) dont nous ne sommes pas sortis, même si nos enfants continuent à chanter au coin du feu, en attendant que les temps changent :

On mettrait les fusils et les tanks au fond de la mer

Ils sont les erreurs de l’histoire ancienne…

François Bon. Bob Dylan. Fayard, 485p.

François Bon. Bob Dylan. Fayard, 485p.

Errol Morris. Brume de guerre (The Fog of War). DVD Gaumont.

Errol Morris. Brume de guerre (The Fog of War). DVD Gaumont.

Poésie de Fabio Pusterla

Poésie de Fabio Pusterla

Milena Agus. Mal de pierres. Liana Levi, 123p

Milena Agus. Mal de pierres. Liana Levi, 123p

La présumée « folie » de Louis Soutter, étiquetée par les psychiatres mais défiant toute norme, ne pouvait qu’intéresser Henri-Charles Tauxe, braconnier de tous les savoirs (de la philosophie de Heidegger, auquel il a consacré une thèse, à la biologie comportementale qu’il a étudiée avec Laborit, jusqu’à la micropsychanalyse vécue en pratique) et polygraphe passionné par les « monstres » créateurs, de Picasso à Simenon. Pourtant une chose est de s’intéresser à une destinée de grand brûlé existentiel, et tout autre chose d’incarner celle-ci. Or c’est le miracle de Louis Soutter, délirium psychédélique, que de mêler le discours analytique et la parole d’un être à vif, les questions d’Henri-Charles (notre confrère à la folle jeunesse, curieux de tout) et les réponses d’un Soutter fulgurant sur le papier sous toutes les formes, de la valse des molécules au multiple visage de la femme ou à la silhouette crucifiée du Christ. Et voilà : du Big Bang originel au personnage bouleversant que Soutter intitule Sans Dieu, le récit palingénésique de la vie et de l’humanité se trouve ici résumé, traversé par la hantise de la mort et redéployé en poussière d’étoiles picturales.

La présumée « folie » de Louis Soutter, étiquetée par les psychiatres mais défiant toute norme, ne pouvait qu’intéresser Henri-Charles Tauxe, braconnier de tous les savoirs (de la philosophie de Heidegger, auquel il a consacré une thèse, à la biologie comportementale qu’il a étudiée avec Laborit, jusqu’à la micropsychanalyse vécue en pratique) et polygraphe passionné par les « monstres » créateurs, de Picasso à Simenon. Pourtant une chose est de s’intéresser à une destinée de grand brûlé existentiel, et tout autre chose d’incarner celle-ci. Or c’est le miracle de Louis Soutter, délirium psychédélique, que de mêler le discours analytique et la parole d’un être à vif, les questions d’Henri-Charles (notre confrère à la folle jeunesse, curieux de tout) et les réponses d’un Soutter fulgurant sur le papier sous toutes les formes, de la valse des molécules au multiple visage de la femme ou à la silhouette crucifiée du Christ. Et voilà : du Big Bang originel au personnage bouleversant que Soutter intitule Sans Dieu, le récit palingénésique de la vie et de l’humanité se trouve ici résumé, traversé par la hantise de la mort et redéployé en poussière d’étoiles picturales.

Bien sûr, il y a eu d’abord la première moitié du XXème siècle, dont il faut rappeler, modestement, pour ceux qui en sont les héritiers, qu’elle fut le grand moment de la littérature à Lausanne comme dans toute la Suisse romande. Mais surtout à Lausanne dans la mesure où Ramuz et les Cahiers vaudois ont été à l’origine de ce qu’il faut appeler l’identité littéraire romande. Une identité comme une invention : une manière d’écrire, de ressentir, d’appréhender le monde qui n’était plus celle de Paris et de son génie propre. L’écrivain vaudois et plus généralement romand pourra revendiquer et revendiquera désormais une littérature autonome, confinée dans un espace très petit, mais pas provinciale pour autant, parce que dégagée d’un mode d’être issu de la capitale.

Bien sûr, il y a eu d’abord la première moitié du XXème siècle, dont il faut rappeler, modestement, pour ceux qui en sont les héritiers, qu’elle fut le grand moment de la littérature à Lausanne comme dans toute la Suisse romande. Mais surtout à Lausanne dans la mesure où Ramuz et les Cahiers vaudois ont été à l’origine de ce qu’il faut appeler l’identité littéraire romande. Une identité comme une invention : une manière d’écrire, de ressentir, d’appréhender le monde qui n’était plus celle de Paris et de son génie propre. L’écrivain vaudois et plus généralement romand pourra revendiquer et revendiquera désormais une littérature autonome, confinée dans un espace très petit, mais pas provinciale pour autant, parce que dégagée d’un mode d’être issu de la capitale. L’histoire littéraire lausannoise, avec ses acteurs, ses mœurs, ses rituels a trouvé ainsi son historien. D’autant plus complice qu’il est l’un des leurs. Proche de l’édition, présent dans toutes les manifestations, il est aussi écrivain et non des moindres. Il n’est pas un aspect de la vie lausannoise culturelle qu’il ne connaisse. Nous avions déjà beaucoup de livres sur nos écrivains, mais très peu qui aient su faire le pont entre le passé et un présent tout proche. La meilleure façon de connaître Lausanne, c’est d’entrer dans ses livres et la meilleure façon d’entrer dans ses livres, c’est de commencer par lire les Impressions d’un lecteur à Lausanne de Jean-Louis Kuffer.

L’histoire littéraire lausannoise, avec ses acteurs, ses mœurs, ses rituels a trouvé ainsi son historien. D’autant plus complice qu’il est l’un des leurs. Proche de l’édition, présent dans toutes les manifestations, il est aussi écrivain et non des moindres. Il n’est pas un aspect de la vie lausannoise culturelle qu’il ne connaisse. Nous avions déjà beaucoup de livres sur nos écrivains, mais très peu qui aient su faire le pont entre le passé et un présent tout proche. La meilleure façon de connaître Lausanne, c’est d’entrer dans ses livres et la meilleure façon d’entrer dans ses livres, c’est de commencer par lire les Impressions d’un lecteur à Lausanne de Jean-Louis Kuffer. Jean-Louis Kuffer. Impressions d’un lecteur à Lausanne. Campiche, 2007, 223p.

Jean-Louis Kuffer. Impressions d’un lecteur à Lausanne. Campiche, 2007, 223p. Claude Frochaux, ancien éditeur aux éditions L'Age d'Homme, aux côtés de Vladimir Dimitrijevic, est l'auteur de nombreux livres, romans et essais, parus au Seuil et à L'Age d'Homme, notamment. Son ouvrage majeur s'intitule L'Homme seul, paru à L'Age d'Homme en 1996, Prix Lipp 1997, constituant une vaste réflexion sur l'évolution de la culture occidentale, reprise plus récemment dans Regard sur le monde d'aujourd'hui, paru en Poche Suisse en 2005, à L'Age d'Homme.

Claude Frochaux, ancien éditeur aux éditions L'Age d'Homme, aux côtés de Vladimir Dimitrijevic, est l'auteur de nombreux livres, romans et essais, parus au Seuil et à L'Age d'Homme, notamment. Son ouvrage majeur s'intitule L'Homme seul, paru à L'Age d'Homme en 1996, Prix Lipp 1997, constituant une vaste réflexion sur l'évolution de la culture occidentale, reprise plus récemment dans Regard sur le monde d'aujourd'hui, paru en Poche Suisse en 2005, à L'Age d'Homme.