Avec Ingmar Bergman disparaît un des maîtres du cinéma du XXe siècle.

Ingmar Bergman est mort « calmement et doucement », selon sa fille Eva, quinze jours après son 89e anniversaire, dans sa maison de l’île de Faarö, en mer Baltique, un lieu qu’il avait qualifiée d’ « amour secret » dans son autobiographie Laterna magica. De santé déclinante depuis une opération à la hanche, le vieil homme était resté inconsolable après la mort, en 1995, de sa dernière femme, Ingrid von Rosen. Son dernier film, Saraband (2003) n’en aura pas moins témoigné de son génie créateur inaltéré, au terme d’une œuvre comptant près de soixante titres en un peu moins de soixante ans. Tardivement reconnu dans son pays, le réalisateur suédois était venu au cinéma par le théâtre (lire encadré) au triple titre d’acteur, de metteur en scène et d’auteur.

Né sous le signe de la maladie (sa mère étant atteinte de la grippe espagnole lorsqu’il vient au monde, quasi mort-né) dans un milieu puritain marqué par l’autorité du père (comme l’illustrera Fanny et Alexandre), Ingmar Bergman vit une enfance tourmentée, dans un climat psychologique exacerbé rappelant celui des pièces de Strindberg, qu’il montera maintes fois. A sa formation de jeune lecteur effréné fera suite un apprentissage artistique « sur le tas » dans les milieux bohèmes du théâtre et du cinéma. Réformé du service national, il écrit une douzaine de pièces au début de la guerre, dont l’une attire l’attention du service des scénarios de la Svensk Industri. Ce n’est qu’en 1946, alors qu’il est devenu metteur en scène au théâtre de Göteborg, qu’il achève son premier film, Crise, suivi de trois autres très marqués par l’influence de Marcel Carné. Alternant les activités théâtrales et cinématographiques, sur fond de difficultés financières et conjugales, Bergman élabore une œuvre marquée par les thèmes de la relation de couple (où le point de vue de la femme est saisi avec une acuité particulière) et les aléas du mariage bourgeois, le conflit entre érotisme et puritanisme, et des interrogations lancinantes à caractère métaphysique, proche d’un certain mysticisme nordique à la manière de Kierkegaard ou d’Ibsen.

C’est avec Le septième sceau (en 1957), après la première reconnaissance internationale de Sourires d’une nuit d’été, sélectionné à Cannes en 1956, que son œuvre va s’affirmer, développant sa quête spirituelle et artistique en rupture de conformité religieuse, sociale ou familiale, comme en témoignent Les fraises sauvages (1957), La source (1960), A travers le miroir (1961), Le silence (1963) ou Persona (1966). Autant de films radicaux de forme et de contenu, où la passion incandescente cohabite avec la conscience malheureuse, préparant les grandes confrontations incarnées de Cris et chuchotements et des Scènes de la vie conjugale.

C’est avec Le septième sceau (en 1957), après la première reconnaissance internationale de Sourires d’une nuit d’été, sélectionné à Cannes en 1956, que son œuvre va s’affirmer, développant sa quête spirituelle et artistique en rupture de conformité religieuse, sociale ou familiale, comme en témoignent Les fraises sauvages (1957), La source (1960), A travers le miroir (1961), Le silence (1963) ou Persona (1966). Autant de films radicaux de forme et de contenu, où la passion incandescente cohabite avec la conscience malheureuse, préparant les grandes confrontations incarnées de Cris et chuchotements et des Scènes de la vie conjugale.

Parfois réduite à sa dimension de « cinéma de chambre », l’œuvre de Bergman est, en réalité, d’une grande porosité, amplement nourrie par la vie personnelle compliquée de l’artiste, ses multiples activités et ses tribulations dont les dernières, en 1976, le contraignirent à l’exil en Allemagne pour cause de « fraude fiscale », dans des circonstances mesquines qui l’atteignirent profondément comme il l’a longuement raconté. « J’ai compris, écrit-il, que n’importe qui, dans ce pays, peut être attaqué et sali par une espèce particulière de bureaucratie qui se développe à la rapidité d’un cancer galopant ».

De l’ouverture de son œuvre au monde, on donnera encore les exemples de La flûte enchantée, en 1974, délicieux « making of » de l’opéra de Mozart, de L’œuf du serpent, sur la contamination nazie, en 1977, de Fanny et Alexandre, en 1982, à la forte imprégnation autobiographique, ou de Sarabande, son dernier film conçu pour le petit écran et distribué au dam des réseaux industriels, reprenant trente ans après les thèmes des Scènes de la vie conjugale, avec une empathie et des images de grand poète du 7e art.

Une œuvre exigeante

«C'est un des plus grands cinéastes du monde qui s'en va », déclarait hier Freddy Buache à l’ATS à l’annonce de la mort d’Ingmar Bergman, dont maints cinéphiles de nos régions ont d’ailleurs découvert l’œuvre par le truchement du ciné-club ou par les cours du fondateur de la Cinémathèque suisse. Ancien directeur du Festival de Locarno, Freddy Buache se rappelle en outre y avoir présenté une rétrospective Bergman : «Il avait déjà tourné douze films et aucun n'était sorti sur les écrans suisses…» Cette dernière remarque de Buache renvoie à une certaine défiance qui a marqué l’œuvre de Bergman, souvent considérée comme hermétique, réservée aux initiés « intellos », sinon aux snobs. Il n’est que de relire les notices du Dictionnaire du cinéma de Jacques Lourcelles pour rappeler ce procès en « obscurité ».

«C'est un des plus grands cinéastes du monde qui s'en va », déclarait hier Freddy Buache à l’ATS à l’annonce de la mort d’Ingmar Bergman, dont maints cinéphiles de nos régions ont d’ailleurs découvert l’œuvre par le truchement du ciné-club ou par les cours du fondateur de la Cinémathèque suisse. Ancien directeur du Festival de Locarno, Freddy Buache se rappelle en outre y avoir présenté une rétrospective Bergman : «Il avait déjà tourné douze films et aucun n'était sorti sur les écrans suisses…» Cette dernière remarque de Buache renvoie à une certaine défiance qui a marqué l’œuvre de Bergman, souvent considérée comme hermétique, réservée aux initiés « intellos », sinon aux snobs. Il n’est que de relire les notices du Dictionnaire du cinéma de Jacques Lourcelles pour rappeler ce procès en « obscurité ».

Or, sans prétendre que tout Bergman est accessible sans difficulté, l’on se gardera d’opposer un Bergman « populaire de qualité », avec La flûte enchantée ou Fanny et Alexandre, à l’auteur de Persona ou du Silence.

Les grandes œuvres vont, assez naturellement, vers plus de simplicité dans la concentration, et c’est ce qui fait de Cris et chuchotements ou de Sarabande, le dernier film de Bergman, des chefs-d’œuvre limpides. Mais faciles ? Sûrement pas. Disons plutôt : exigeants, à proportion de leur profondeur.

Une écriture protéiforme

Si Bergman s’exclama qu’il lui semblait « entrer au paradis » lorsque son père lui fit visiter, à 12 ans, les studios cinématographiques de Rasunda, en banlieue de Stockholm, son œuvre n’est pas que d’un magicien du 7e art. Il y a chez lui du poète (par son lyrisme et sa concentration formelle) et du romancier (nourri de Balzac, de Dostoïevski et de Flaubert) autant que du dramaturge, à l’école immédiate de Strindberg, grand observateur de la guerre des sexes. Ecrivain de théâtre dont les pièces communiquent souvent avec le cinéma, auteur de scénarios qui tiennent en tant qu’œuvres littéraire, Bergman ne se contenta pas d’écrire pour lui, puisqu’une dizaine de ses scénarios ont été conçus pour d’autres réalisateurs, tels Liv Ullman ou Bille August. Au nombre de ses écrits personnels, Laterna magica (Gallimard, 1987) et Images (Gallimard, 1992) apportent également de précieux éclairages sur son art pétri de toutes les expériences de la vie.

Bergman en dates

1918. Naissance le 14 juillet à Uppsala. Fils de pasteur.

1934. En séjour en Allemagne, fasciné par les jeunesses hitlériennes. Son frère sera l’un des fondateurs du parti national-socialiste suédois. Vivra la découverte des camps d’extermination comme un traumatisme.

1937-1946. Etudes littéraires, et bifurcation vers le théâtre. Acteur, metteur en scène et auteur. Débuts au cinéma. Mariage et premier enfant en 1943. Son premier film, Crise, sort en1946. Echec.

1947-1956. Intense activité théâtrale et cinématographique. Signe La nuit des forains en 1953. Sélectionné à Cannes en 1956 avec Sourires d’une nuit d’été. Début d’un succès international.

1957. Fait sensation à Cannes avec Le septième Sceau, d’après sa pièce Peinture sur bois.

1958-1966. Avec Les fraises sauvages, La source, Le silence A travers le miroir et Persona, son génie est reconnu… même dans son pays. Directeur du Théâtre national de Stockholm en 1963

1972-2003. Cris et chuchotements marque l’un des sommets de sa filmographie, suivi (notamment) de Scènes de la vie conjugale, Fanny et Alexandre et Sarabande. Reconnaissance internationale marquée par d’innombrables distinctions.

A lire aussi dans l'édition de 24Heures du 31 juillet 2007.

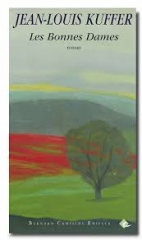

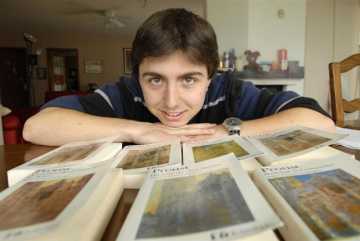

Les Bonnes Dames, par Bruno Pellegrino

Les Bonnes Dames, par Bruno Pellegrino

À la recherche du temps perdu, malgré son manque d’intrigue longtemps critiqué, n’en est pas moins un roman en mouvement, traversé d’un souffle qui ne s’épuise jamais, même passé les dernières lignes. Ce souffle, cette incroyable énergie, portée par les phrases si célèbres pour leur longueur, cette cohésion de toute l’œuvre est donnée par ce Temps qui, du titre au tout dernier mot du roman, soutient l’ensemble du texte, en constitue le socle. Face à ce temps, les personnages de la Recherche semblent ne rien pouvoir, sinon se laisser emporter. À plusieurs reprises, le Narrateur montre ces métamorphoses : « Les êtres ne cessent pas de changer de place par rapport à nous » (ibidem, p. 409), « Changement de perspective pour regarder les êtres (…) » (ibidem, p. 258), « Coup de barre et changement de direction dans les caractères » (À l’ombre des jeunes filles en fleurs). Le Narrateur expérimente ceci lorsqu’il s’apprête, pour la deuxième fois, à embrasser Albertine : « (…) comme si, en accélérant prodigieusement la rapidité des changements de perspective et des changements de coloration que nous offre une personne (…), j’avais voulu les faire tenir toutes en quelques secondes pour recréer expérimentalement le phénomène qui diversifie l’individualité d’un être (…) » (Le Côté de Guermantes, p. 354). Un début de réponse à la question : « comment connaître quelqu’un ? » s’offre au Narrateur : il faut avoir connu cette personne à différents moments de sa vie, et pouvoir se souvenir de ses personnalités successives.

À la recherche du temps perdu, malgré son manque d’intrigue longtemps critiqué, n’en est pas moins un roman en mouvement, traversé d’un souffle qui ne s’épuise jamais, même passé les dernières lignes. Ce souffle, cette incroyable énergie, portée par les phrases si célèbres pour leur longueur, cette cohésion de toute l’œuvre est donnée par ce Temps qui, du titre au tout dernier mot du roman, soutient l’ensemble du texte, en constitue le socle. Face à ce temps, les personnages de la Recherche semblent ne rien pouvoir, sinon se laisser emporter. À plusieurs reprises, le Narrateur montre ces métamorphoses : « Les êtres ne cessent pas de changer de place par rapport à nous » (ibidem, p. 409), « Changement de perspective pour regarder les êtres (…) » (ibidem, p. 258), « Coup de barre et changement de direction dans les caractères » (À l’ombre des jeunes filles en fleurs). Le Narrateur expérimente ceci lorsqu’il s’apprête, pour la deuxième fois, à embrasser Albertine : « (…) comme si, en accélérant prodigieusement la rapidité des changements de perspective et des changements de coloration que nous offre une personne (…), j’avais voulu les faire tenir toutes en quelques secondes pour recréer expérimentalement le phénomène qui diversifie l’individualité d’un être (…) » (Le Côté de Guermantes, p. 354). Un début de réponse à la question : « comment connaître quelqu’un ? » s’offre au Narrateur : il faut avoir connu cette personne à différents moments de sa vie, et pouvoir se souvenir de ses personnalités successives. Si Proust, avant d’écrire la Recherche, a longuement hésité sur la forme à adopter, son projet est sans contexte profondément littéraire. Quoi de plus romanesque que ce roman sur la naissance d’un roman ? Cette œuvre titanesque foisonne de thèmes, de lieux, fait passer son lecteur par toutes sortes d’états (enthousiasme initial, perplexité, découragement, fébrilité, exultation…), mais a ses priorités, énoncées tout à la fin du texte (et de cette façon mises en évidence) : les êtres. « Aussi (…) ne manquerais-je pas d’abord d’y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace (…) » (Le Temps retrouvé, p. 353).

Si Proust, avant d’écrire la Recherche, a longuement hésité sur la forme à adopter, son projet est sans contexte profondément littéraire. Quoi de plus romanesque que ce roman sur la naissance d’un roman ? Cette œuvre titanesque foisonne de thèmes, de lieux, fait passer son lecteur par toutes sortes d’états (enthousiasme initial, perplexité, découragement, fébrilité, exultation…), mais a ses priorités, énoncées tout à la fin du texte (et de cette façon mises en évidence) : les êtres. « Aussi (…) ne manquerais-je pas d’abord d’y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace (…) » (Le Temps retrouvé, p. 353).

Raymond Alcovère. Le sourire de Cézanne. N & B, 103p

Raymond Alcovère. Le sourire de Cézanne. N & B, 103p

- Note sur le Journal du Séducteur (NRF, 1930)

- Note sur le Journal du Séducteur (NRF, 1930)