Le grand art de Horst Tappe

On entre dans le repaire montreusien de Horst Tappe par un véritable défilé de la gloire artistique et littéraire, dont la tête d’un Picasso torse nu à dégaine d’empereur inca domine la perspective. Impressionnante première vision que cette galerie de portraits de créateurs illustres tapissant les murs de l’étroit corridor, sans rien pour autant de figé ou de léché genre studio mondain.

De Vladimir Nabokov, l’hôte célébrissime du Montreux-Palace, à Noël Coward en son castel des Avants, en passant par Stravinski, Kokoschka, Garcia Marquez et tant d’autres nobélisés ou nobélisables, ils sont là comme autant de présences tutélaires, chacun saisi avec son rayonnement personnel. Somerset Maugham, en contre-plongée, a l’air d’un vieux bonze asiate momifié à peau de lézard. La silhouette noire du génial Ezra Pound, proscrit et sombré au tréfonds de la déprime silencieuse, s’éloigne dans une venelle vénitienne accompagné d’un chat errant. Ou c’est Patricia Highsmith, en sa naturelle élégance d’éternelle vieille jeune fille bohème, qui siège les mains jointes, belle et perdue.

Ce qui frappe le plus, dans les portraits signés Horst Tappe, c’est la conjonction de la perfection formelle et de la vie frémissante, saisie au vol. Evitant à la fois l’anecdote et la pose désincarnée, le photographe est à la fois peintre dans ses compositions et sculpteur d’ombres et de lumières, sans que la recherche esthétique ne gèle jamais l’expression. Chaque portrait suppose une véritable rencontre, et c’est d’ailleurs cela même que Tappe a toujours recherché en priorité: la relation humaine.

Question technique, la boîte hautement perfectionnée, du point de vue optique, et discrète dans son maniement, du Haselblad, la « Rolls du reflex », est depuis longtemps son instrument définitif. Comme on s’en doute, en outre, un long apprentissage est à la base de son art.

Passionné de photo dès son enfance (à 12 ans il avait déjà son labo), Horst Tappe acquit les bases de son métier chez un maître artisan de sa ville natale de Westphalie, avant de suivre à Francfort les cours de Martha Hoeffner, représentante notable de l’esthétique du Bauhaus. C’est alors qu’il allait étoffer son bagage artistique en étudiant la composition et en faisant même de la peinture à l’imitation des maîtres anciens.

Au début des années soixante, une bourse lui permit ensuite de se perfectionner, en matière de reportage, à l’Ecole de photographie de Vevey, notamment auprès du Haut-Valaisan Oswald Ruppen. Evoquant cette arrivée en Suisse romande, Horst Tappe rayonne bonnement : « Après l’Allemagne d’Adenauer, si lourdement matérialiste, je me suis senti revivre au bord du Léman ! »

A l’occasion d’un séjour sur la Côte d’azur, une première rencontre lui permet de faire le portrait d’un écrivain de renom, en la personne de Jean Giono. On relèvera dans la foulée que le jeune homme est un passionné de lecture depuis son adolescence et qu’il rêve d’approcher les créateurs marquants de ce temps. Or ils sont encore nombreux à cette époque, et notamment sur la Riviera vaudoise, où vit le grand peintre Oskar Kokoscha, établi à Villeneuve et qui partagera volontiers son « lait », le scotch dont il use et abuse à l’insu de sa femme… Puis c’est à Rapallo et à Venise que le photographe va débusquer Ezra Pound, qui le chargera de transporter… ses urines jusqu’à Vevey où le fameux docteur Niehans est censé participer à sa réhabilitation physique.

D’une génie à l’autre, Horst Tappe découvre bientôt que Vladimir Nabokov est son voisin, qui l’invite à la chasse aux papillons sur les flancs du Cervin. C’est sous les trombes d’un orage, là-haut, qu’il prend une photo désormais célèbre du père de Lolita.

Autre document quasi légendaire : le portrait de Noël Coward siégeant sur une chaise curule sur fond d’ailes de plâtre largement déployées qui font du comédien anglais une sorte de hiérarque des légions célestes (ou lucifériennes), et dont l’intéressé fut si content qu’il invita le photographe à Londres, où sa secrétaire lui remit seize lettres de recommandation. En découlèrent autant de rencontres, parfois immortalisées, avec Ian Fleming, Alec Guiness ou John Huston.

Le prestige de son vis-a-vis n’est pas, cependant, ce que recherche essentiellement Horst Tappe. S’il est certes heureux d’avoir tiré le portrait (et quel !) de Pablo Picasso, il semble plus encore touché d’évoquer les circonstances familières, presque complices, de leur rencontre à Antibes. De la même façon, il ironisera sur le « grand cirque » de Salvador Dali, relèvera la grande gentillesse de Nabokov ou la prétention glacée de certains autres…

Diffusé dans le monde entier par l’agence Camera Press et de nombreux sous-traitants, le travail de Horst Tappe reste plutôt méconnu dans l’aire française, alors qu’il a exposé ses oeuvres en Allemagne, en Russie et en Suisse, notamment. Dernier signe de reconnaissance réjouissant : la présentation de son exposition morgienne par Charles-Henri Favrod, fondateur du Musée pour la photographie de l’Elysée.

Horst Tappe, Kokoschka. Editions Merian.

-

-

Le mariole de la tribu

Dans L’original, Yves Laplace campe un type de sexeur cynique qui « ba

ise » le monde

ise » le monde

Le nouveau désordre mondial exalte, de toute évidence, une espèce inédite de relativisme “absolu”, si l’on ose dire, qui pousse d’aucuns à conclure que plus rien n’a d’importance et que seule la jouissance immédiate se justifie encore. Cette forme de carpe diem n’est guère originale, et pourtant, sur fond de bien-être généralisé et d’entropie existentielle, dans un monde où les “personnages”, et les vices autant que les vertus, se trouvent de plus en plus nivelés en dépit de leur sur-représentation sous forme d’”icônes”, la figure du Don Juan à la sauce actuelle, “sexeur” se targuant de “braver les tabous”, peut encore apparaître comme un symbole de liberté. Du moins cette idée oriente-t-elle le propos de L’Original, dernier ouvrage d’Yves Laplace à caractère explicitement autobiographique, qui fait alterner les dits de Bernard, rapportés par son “énervant” cadet, et le récit de celui-ci portant sur ses débuts en écriture.

Bernard Seigneur, présenté ici comme l’”original”, incarne à vrai dire une espèce assez souvent représentée dans les marges de la famille moyenne ou carrément populaire de notre pays. On sait, depuis Cendrars., l’importance des oncles dans les familles. A la vie régulière (et plate) des pères s’oppose le rêve aventureux des oncles. Il n’y a pas de père chercheur d’or, tandis que l’oncle peut trafiquer de l’ivoire, et le cousin bénéficie du même préjugé favorable. Dans le cas de L’original, le protagoniste tient à la fois du “bon type” et du “mauvais sujet”, mélange de jeune rebelle autostoppeur objecteur de conscience et de débrouillard tous azimuts consacrant ses paies d’infirmier au tourisme sexuel multinational avant la lettre. Son cousin Bernard révéla le football au futur arbitre Yves Laplace: on comprend donc la reconnaissance de celui-ci, sans le suivre pour autant dans la fascination qui le fait célébrer son aîné comme le parangon de l’homme libre.

Bernard, dit la Bernouille, se voudrait le représentant le plus à la coule de la tribu des Tanneurs. Marié quatre fois en moins d’un quart d’heure, il se targue d’avoir possédé plus de mille femmes sous toutes les latitudes. Passons sur ses goûts particuliers à la Houellebecq (il ne lui est de plus grande jouissance que d’éjaculer sur le visage de sa muse...), pour nous arrêter sur sa vision “métaphysique” du sexe. Bernard Seigneur considère ainsi que l’amour tient essentiellement à se “vidanger dans le vide”. Logiquement alors, la procréation lui semble une saloperie avérée. Comme un Cioran, il voit en la paternité un “crime”. N’est-ce pas d’un chic total ?

Lui qui n’a “aucune foi en la vie”, reconnaît cependant que certaines dames avortent plus volontiers que d’autres: “Les meufs ne sont pas toujours d’égoïstes femelles. Elles se plient si tu poses l’exigence et si tu abrèges l’explication”. On a les élégances qu’on peut...

Nihiliste soi-disant éclairé pour qui “la femme est un repas”, il dit, “ne pas connaître “d’être plus libre parmi les humains que l’aliéné dans sa chambre capitonnée”. Faut-il lui souhaiter, et à l’auteur, une bonne petite séance d’électrochocs ? Lui qui considère la femme occidentale comme “analphabète de son corps” et se demande s’il est un “plus grand désastre que d’être promu cadre chez Swissair”, dit aussi, en passant, qu’il a “toujours rêvé de la Femme sans la trouver” et qu’il n’a “aucune foi en la vie”.

Pourtant il semble se croire plus vivant que les autres, comme le lecteur, abusé par la vivacité du texte, pourrait le conclure à première approche. Mais au regard plus attentif, ce Bernard “sonne” froid, pur mec brandissant son sceptre phallique. Et finalement, méritait-il tant d’attention de le part de son cousin ? Le feuilleton est déclaré “à suivre”. Est-il sûr que ce soit une bonne idée ?

Yves Laplace. L’original. Stock, 227p.

-

Le réalisme critique de Jacques-Etienne Bovard

Dans Le pays de Carole, son septième ouvrage, le romancier détaille une double crise, conjugale et sociale, avec maestria.

Les écrivains romands ont-ils quelque chose à dire du monde qui les entoure ? Quels romans de nos auteurs, parus ces cinquante dernières années, s´intègrent-ils dans le tableau à facettes de ce qu´on pourrait dire un « miroir suisse romand »? Et pour ce qui touche au présent, ici et maintenant, est-il un ouvrage qui puisse être conseillé à un Huron de passage auquel on dirait: « Voilà, ce livre parle des gens de ce pays, il les montre tels qu´ils sont, il dit leurs aspirations et leurs doutes, leurs particularités, prenez et lisez ... »

Nous nous posons ces questions depuis des années, et notamment en observant, par effet de contraste, ce qui se passe dans les littératures étrangères, par exemple en Irlande qu´il nous semble connaître, sans y avoir jamais mis les pieds, grâce à des auteurs tels John MacGahern, Joseph O´Connor, Edna O’Brian et quelques autres.

Or, il est rare, dans le sillage lointain du Ramuz de Vie de Samuel Belet ou plus proche de quelques romancières significatives à cet égard (une Alice Rivaz, une Yvette Z´Graggen, une Anne Cuneo ou une Mireille Kuttel), qu´un livre paru récemment dans notre pays nous fasse l´impression d´exprimer l´atmosphère d´une terre, et la mentalité de ses gens, ou plus exactement le changement de mentalité et de mœurs en cours, avec autant de justesse — mélange de connaissance intime et de distance critique — que celle qui caractérise Le pays de Carole, cinquième roman de Jacques-Etienne Bovard, dont le regard et la plume se font soudain plus aigus et plus graves.

Ce livre rend compte, en effet, d´une mutation profonde, qui affecte notre communauté et l´atomise de multiples façons. C´est le roman d´une crise du couple, sur fond de rupture culturelle profonde. C´est cependant bien plus qu´un document psycho-existentiel sur la dérive de deux trentenaires, ou qu´une analyse sociologique des déboires de la petite paysannerie à l´ère de la globalisation: c´est un roman d´amour lancinant et le tableau en pleine pâte d´un pays, une galerie de portraits vivants, une suite d´observations incisives sur une société où tout a l´air de se déglinguer et, entre les lignes, une méditation sur le sens de la vie que nous menons dans nos cages d´écureuils hyperactifs — plus précisément encore sur le travail créateur.

Au moment où Paul, bientôt 34 ans, commence à tenir ce journal sur son « portable » (telle étant la modulation formelle du livre) pour « faire le point », le couple qu´il forme avec Carole depuis huit ans se trouve « enlisé » alors qu´un « gros truc silencieux » les sépare. Tandis que la jeune femme, indépendante et ambitieuse, se démène à l´hôpital, où elle va bientôt passer son FMH, Paul vit tant bien que mal sa condition d´homme au foyer, incarnant « le nouveau mec postrévolution féministe » sous le regard plus ou moins narquois de ses voisins.

Car, il faut le préciser, Paul le Lémanique s´est laissé entraîner dans « le pays de Carole », ce Haut-Jorat « lumineux et secret » où l´on dit volontiers que le « beau menace », peuplé de paysans taiseux et « rumineux » dont la condition est en train d´en prendre un rude coup. Malgré sa foncière bonne volonté et la franche tendresse qu´il voue à ces hautes terres (superbement évoquées par l´auteur, soit dit en passant) et à leurs habitants, ceux-ci ont quelque peine à prendre Paul au sérieux, toujours à se « royaumer » et à faire des tas de photos, tant il est vrai que notre homme a des penchants artistes. Du moins ce « grand gentil » sait-il aussi se rendre utile, et puis on appréciera tantôt qu´il ait réalisé de si beaux portraits photographiques du vieil Albert, juste avant le décès d´icelui, puis des vaches de John, quitte à lui reconnaître, en prime, un réel talent.

L´impression que tout se disloque est accentuée, encore, par le malaise généralisé régnant dans les familles, où les parents ont frayé la voie du divorce, si l´on peut dire. Avec autant d´acuité que de sensibilité, et complètement dégagé d´une raillerie plus extérieure caractérisant naguère ses Nains de jardin, Jacques-Etienne Bovard évoque l´éclatement de la cellule familiale tout en soulignant le besoin d´affection ou de reconnaissance des uns et des autres. A cet égard, les retrouvailles, à la fois pudiques et « éloquentes », de Paul et de son navigateur de père en virée sur le lac avec leur bateau retapé, sont un des moments forts du livre.

Cela étant, le noyau de celui-ci reste la relation de Paul et Carole, momentanément brisée par une infidélité de celle-ci, qui va suivre son « patron » aux Etats-Unis en faisant valoir un beau projet « scientifique ». La situation pourrait relever du cliché de téléfilm, mais les personnages de Bovard n´ont rien de pantins sans entrailles, et c´est avec beaucoup d´empathie qu´il traite cette relation déliquescente. Instinctif et terrien, Paul choisit pourtant de rester dans le pays de Carole, après le départ de celle-ci, où il compensera son chagrin par un travail artistique acharné et de plus en plus porteur de sens et de beauté. Quant au dénouement, nous laisserons au lecteur la surprise de le découvrir ...

Il faut en revanche souligner, avec insistance, la progression remarquable de l´écrivain dans sa maîtrise de la narration et du dialogue, la subtilité qui préside à son observation des rapports entre hommes et femmes ou entre générations, la foison de détails portant sur la vie quotidienne, l´économie, la politique, le sexe ou les sentiments, enfin la bienveillance profonde qu´il manifeste à l´égard de tous ses personnages et le souffle de pureté qui rapproche finalement les deux protagonistes, également épris de liberté et désireux d´échapper aux accommodements médiocres. Jacques-Etienne Bovard a certes passé le cap de la quarantaine, mais il conserve une fraîcheur singulière, mélange de candeur et de bonne foi, qui rejaillit sur ses personnages et le climat intérieur de ce beau roman de maturation.

Jacques-Etienne Bovard. Le pays de Carole. Bernard Campiche, 276 pp. Du même auteur, Demi-sang suisse vient d´être réédité dans la collection CamPoche.

-

Marchands de bonheur

Il y a plus de vingt ans qu’ils ont cessé d’enchanter leur public - leur dernier concert date de janvier 1982 -, et pourtant le souvenir des Frères Jacques pétille toujours dans les mémoires, relancé en 1996 par un formidable hommage collectif où Ricet-Barrier, le groupe T.S.F. et diverses autres formations (ChansonPlus Biflu orée, Orphéon Celesta, le Quatuor, etc.) reprirent, devant les quatre vieux compères pétulants à souhait, quelques-unes de leurs chansons, toujours aussi riches de virtualités humoristico-poétiques. C’est d’ailleurs sur ce concert au Casino de Paris, après l’autre manifestation de reconnaissance des Molière fêtant leur cinquantenaire, que s’achève la série « historique » que Pierre Tchernia présente ici sur le deuxième disque de cet indispensable hommage aux Frères Jacques.

orée, Orphéon Celesta, le Quatuor, etc.) reprirent, devant les quatre vieux compères pétulants à souhait, quelques-unes de leurs chansons, toujours aussi riches de virtualités humoristico-poétiques. C’est d’ailleurs sur ce concert au Casino de Paris, après l’autre manifestation de reconnaissance des Molière fêtant leur cinquantenaire, que s’achève la série « historique » que Pierre Tchernia présente ici sur le deuxième disque de cet indispensable hommage aux Frères Jacques.

Retour donc sur 36 ans de chansons, dès le lendemain de la guerre (1946), durant lesquels les compagnons (deux frères seulement, André et Georges Bellec, François Soubeyran et Paul Tourenne), entourés de fidèles amis de la première heure (Yves Robert notamment), allaient perpétuer une formule assez vite constituée par de jeunes gens libérés des armées et se retrouvant à Paris à l’enseigne de Travail et Culture, visant d’abord les comités d’entreprise. Evoquant cette genèse, Paul Tourenne raconte que les quatre lascars ont commencé à fredonner les chansons de feux de camp, d’auberge, de route ou de folklore qu’ils connaissaient, y ajoutant des negro spirituals alors en vogue. D’abord avec des foulards rouges et des chaussures de raphia, ensuite en collants, d’apparitions à la radio en concerts, le quatuor allait bientôt trouver son nom à l’imitation des quatuors américains (Brothers X et Sisters Y…) et se trouver mêlé à un spectacle musical à grand succès, en août 1945, intitulé Les gueux au paradis, avec une première chanson bien d’époque : « Nous sommes quatre compagnons/Nous avons fait le tour du monde », etc. Le premier document filmé où apparaissent Les Frères Jacques ne date cependant que de 1957, qui les montre en footballeurs jouant un tableau animé (et chantant) du Douanier Rousseau !

Quant au « graphisme » typique du quatuor, exercé devant un miroir, il va cristalliser autour d’une première chanson marquant aussi le début de l’inspiration comique du groupe, intitulée L’entrecôte. Le costume, stylisé par Jean-Denis Malclès, va compléter l’image aujourd’hui mythique des Frères Jacques, avec collant (rembourré au bon endroit) et gilet, chapeaux à transformations et (rares) accessoires. Suivra l’arrivée, décisive elle aussi, du pianiste-compositeur Pierre Philippe, qui va les driller férocement, leur imposant des répétitions de solfège à n’en plus finir. Un extrait filmé de La gavotte des bâtons blancs, datant de 1958, montre que le quatuor est alors « sur orbite », prêt à entamer sa vie au cabaret, au music-hall, à la télévision et autour du monde.

A l’enseigne de La Rose Rouge, les Frères Jacques vont devenir ensuite des figures marquantes de Saint-Germain-des-Prés, aux côtés de Boris Vian ou de Juliette Gréco, bientôt conduits vers Jacques Prévert (Barbara) par Jacques Canetti, avant d’autres complicités nouées : avec Ricet-Barrier, Gainsbourg (Le poinçonneur des lilas), Francis Blanche ou jean Cosmos. Avec beaucoup d’humour, Paul Tourenne raconte à Tchernia comment, pour composer leur programme lui et ses compères attribuaient des rubans de couleur à chaque chanson en fonction de sa tonalité, répartissant ensuite les rubans par terre en quête de la bonne harmonie. Autre astuce : la « troisième pédale » accrochée sous le piano, permettant au pianiste d’ordonner environ 110 changements de lumière. Et cette révélation piquante : que la chanson Méli-mélo, composée par le chanoine suisse Bovet, fut choisie comme entrée en matière systématique du fait de son incompréhensibilité totale (quatre textes différents qui s’entremêlent pour déboucher sur une seule phrase répétée) permettant aux spectateurs tardifs de s’installer sans gêner le public…

Belle histoire de copains que celle des Frères Jacques, qu’on voit ici jusque dans leurs retraites respectives. Mais les voici chanter sur scène : formidables de musicalité et de finesse, d’élégance gestuelle et de comique, à voir et revoir ici en public (28 enregistrements) ou en studio (15 de plus) constituant un florilège d’humour (La queue du chat, Les fesses, Les tics, La confiture), d’observation mordante (Le fric, Chanson sans calcium) ou de poésie (La lune est morte, Les boîtes à musique), à la fois populaire et raffiné à souhait. Du bonheur qui ne se flétrit pas.

Les Frères Jacques. Avec Pierre Philippe ou Hubert Degex au piano. Réalisation Pierre Tchernia. 2 DVD. RYM VIDEO.

« Athlètes complets de la chanson »

1945 : Création du groupe.

1950-1958 : Rencontre décisive avec la compagnie Grenier et Hussenot. Pierre Philippe devient leur pianiste. Jean-Claude Malclès invente leur costume. Figures célèbres de Saint-Germain-des-Prés.

1982 : Dernier concert. Raymond Barrat leur consacre une émission référentielle à la TSR : « Salut les frères Jacques ».

1996 : Molière et hommage au casino de Paris.

Les Frères Jacques, en 36 ans et 7500 représentations, ont usé 1300 paires de gants, 450 collants et 140 paires de chaussures… -

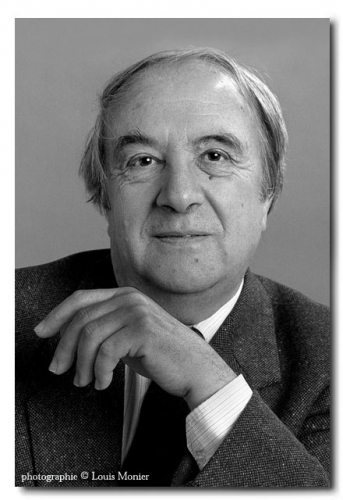

Piroué le lecteur heureux

Hommage à un honnête homme

C’est une sorte de forêt enchantée que nous font parcourir les Mémoires d’un lecteur heureux de Georges Piroué, dans laquelle s’appellent et se répondent les innombrables voix d’une conversation à la fois intime et universelle. Peu de livres illustrent, avec autant de minutieuse attention, de marque personnelle et de qualité d’accueil, la merveille que c’est de lire et le malheur que ce serait d’en être privé. On verra dans ces pages quel grand lecteur a été Georges Piroué au fil de sa vie, mais ce n’est pas d’exploits que nous aimerions parler à propos de cet homme discret peu porté à la forfanterie, ainsi qu’il l’explique d’ailleurs tranquillement: “Je confesse volontiers mon respect pour l’exercice réussi de la précision. Penchant que je tiens des enseignements de l’école, de mes origines jurassiennes, de la méticulosité horlogère au sein de laquelle j’ai vécu et peut-être aussi du prosaïsme de ma mère qui m’a inculqué le principe de ne jamais dépasser ni ma pensée, ni ma perception des choses. Toute exaltation de quelque nature qu’elle soit a toujours été pour moi signe de mauvais goût ou de ridicule, menace de danger”.

Cela étant, la passion de lire est d’autant plus vive chez Piroué qu’elle se concentre dans l’attention scrupuleuse et l’écoute réitérée à travers les années. C’est d’abord comme à tâtons que le lecteur-écrivain (soulignons l’importance immédiate du second terme) nous entraîne dans la selva oscura de sa mémoire confondue à une manière de soupe originelle d’où émergent, de loin en loin, tel visage ou telle silhouette, l’esquisse de tel geste annonçant toute une scène ou l’écho de telle voix préfigurant le développement de trois fois trente-trois chants.

Les premiers paysages et les premières figures entrevus par le rêveur-lecteur (le premier terme ne sera pas moins important que le second) dans sa remémoration d’une réalité fondamentale dégagée des ténèbres par ses premières absorptions, évoquent une lande désolée où des bergers se retrouvent autour d’un feu (et bientôt l’un d’entre eux va peut-être parler, et peut-être un Tourgueniev sera-t-il là aussi pour écouter dans le clair-obscur), et se regroupent alors diverses réminiscences, comme aimantées par l’image initiale.

Une lecture orale, par sa mère, lors d’une de ses maladies d’enfant, a-t-elle ancré au coeur de l’écrivain le souvenir de La Prairie de Biega, des Récits d’un chasseur, auquel est liée la vision nocturne (et quasi préhistorique) d’une tête de cheval, ou bien sa première lecture de la nouvelle, vers l’âge de seize ans, a-t-elle marqué la scène du sceau de sa vision d’adolescent ? Ce qui est sûr, et qui fonde le développement de toute la méditation qui suit, rassemblant d’autres souvenirs de lecture (Stevenson et son âne dans les Cévennes, les bergers de Tchekhov dans La Fortune, puis le chasseur Maupassant, la guerre, la chasse au loup), c’est que la lecture et la mémoire ont travaillé de concert à révéler la véracité (un mot que Piroué semble bien préférer au terme de vérité) de ces motifs à valeur d’archétypes en les éclairant les uns par rapport aux autres pour mieux les faire signifier.

Ce qui émerveille et qui surprend à chaque pas dans ce parcours, c’est la remarquable liberté que Georges Piroué manifeste dans ses rapprochements, dont la pertinence découle de sa propre autobiographie de lecteur. Le voici par exemple, et avec quelle justesse affectueuse, parler de Thoreau, dont on sent que l’hyperréalisme mystique, et la langue parfaitement transparente, conviennent à sa propre nature contemplative et à son esthétique littéraire peu portée au gongorisme. Or la compréhension en profondeur de Thoreau amène Piroué à une mise en rapport lumineuse (“A travers lui Rousseau et Proust se donnent la main”) qui détermine aussitôt une double mise au point: “Avec cette différence que Rousseau n’est parvenu à son état d’ataraxie qu’après s’être obstiné à échapper à la société de son temps par l’utopie politique. Il voulait d’un réel réformé. Avec aussi, concernant Proust, la différence que celui-ci, en aiguisant ses sens, lorgnait du côté de leur utilisation à des fins artistiques. Il voulait d’un réel esthétique. Et tous deux, de manière différente, conservaient, en bons Français, des attaches avec la société, tandis que Thoreau les avait dénouées.”

Quant à notre lecteur, c’est bien plutôt “en bon Suisse” qu’il progresse avec l’absence de préjugés ou de snobisme des ressortissants des petites nations, l’ouverture à toutes les cultures que favorise naturellement notre éducation, la modestie des terriens et la défiance envers toute rhétorique creuse. Mais son vice impuni n’est pas moins d’un lettré européen, qui le fait tutoyer Leopardi ("Giacomo, amico mio") dans une admirable lettre de reconnaissance, au double sens du terme; éclairer Tolstoï d’une lumière révélatrice, cheminer aussi à l’aise avec Henry James qu’avec Jacques Réda, Peter Handke ou Conrad, en rendant à chacun son dû et sa place.

Nul élan à caractère métaphysique chez ce lecteur-poète qui se confesse “douteur fervent” et dit s’être fait “une religion de l’irréalité narrative”, et pourtant les pages qu’il consacre à Dostoïevski ou à Dante sont d’une pénétration spirituelle rare, de même que tout son livre est traversé par une sorte de douceur évangélique jamais sucrée, qui le porte naturellement vers les humbles et les enfants malheureux chers à son cher Dickens.

L’homme sous le ciel, l’homme à la guerre, l’homme en amour, l’homme et la mer, ou les mères du sud selon Morante, et les Anna, les Emma, les Félicité, Julien Sorel et Lucien Rubempré, notre adolescence Roméo, notre jeunesse Hamlet, notre ultime veillée Lear, tous nos âges, nos travaux, nos grandes espérances, nos lendemains qui déchantent, words words words et salive de Joyce en marée océane, tout cela l’écrivain-lecteur le brasse et le rebrasse sans jamais perdre son fil très personnel.

Or c’est à proportion, justement, de ce que ce livre a de très personnellement impliqué qu’à son tour le lecteur de l’heureux mémorialiste s’immerge dans les eaux profondes de sa mémoire, s’interroge et se met à “écrire les yeux fermés.”Femmes de Keller, orages de Faulkner, paysans déchirés de Ladislas Reymont et notre cher Buzatti à l’étage des cancéreux, Oblomov lu et relu sous toutes les lumières, une Vie de Rancé de plus pour se nettoyer de trop de “carton” contemporain, ou l’autre jour Par les chemins de Marcel Proust d’un certain bon Monsieur Piroué...

Georges Piroué. Mémoires d’un lecteur heureux. L’Age d’Homme, 1998, 380pp.

Georges Piroué est mort au début de l’année 2005.

-

Marc Trillard au long cours

Marc Trillard n’a pas eu besoin de battage médiatique ni de scandale pour s’imposer, en quelques années, comme l’un des nouveaux romanciers français les plus vigoureux. Dès le magnifique Eldorado 51 (Prix Interallié 1994), nous plongeant dans la vie épique et tragique à la fois d’une famille d’émigrés en Argentine, la puissance du conteur, apte à saisir des situations symboliques sous les dehors de drames impliquant de très beaux personnages, et la force d’expression du romancier travaillant la langue au corps, se manifestaient à l’écart des estrades et des modes. Sans se répéter, et en alternant romans et récits de voyages très chargés de substance personnelle, l’écrivain toulousain s’est acquis un public fidèle qui devrait s’élargir encore avec Campagne dernière, touchant à des aspects cruciaux de l’histoire coloniale française, des relations nord-sud et, plus généralement, de nos choix de vie.

- Marc Trillard, quels sont les déclencheurs de ce nouveau roman ?

- Il y a d’abord une question qui me préoccupe depuis des années, peut-être accentuée par l’engagement de mon père dans le corps expéditionnaire en Indochine, et ensuite par mon intérêt pour la francophonie: comment se fait-il qu’un pays, au XXIe siècle, continue d’imposer son modèle de société, son drapeau et sa langue à des terres situées à des milliers de kilomètres de là ? Cela me paraît anachronique, aberrant, mais c’est ainsi, et la plupart des indigènes n’ont même pas envie de se séparer de cette maison-mère. A ce projet nettement politique, mais sans aucune solution proposée, s’est articulé le désir ardent d’écrire un livre voluptueux. Il y a dans ce roman une exaltation des sens, à tous égards, et jusque dans son lyrisme, qui découle surtout de mon contact avec Cuba.

- L’îlot imaginaire de votre roman se situe pourtant loin des Caraïbes...

- Il y a du climat de la vieille Havane dans la fictive Possession, mais mon île se situe en effet au large de l’Angola, et c’est un condensé de la nature et de l’organisation sociale, du climat ou des cultures de La Réunion, de Mayotte ou des Dom-Tom. J’en ai établi la carte avec une grande minutie, afin de rester crédible, et je n’ai cessé de mêler les éléments réels et les inventions en tâchant de fondre le tout dans un tableau vraisemblable. Cela va jusque dans le triturage de la langue, dont celle des «îliens» m’offrait sa matière bouillonnante.

- Deux grands personnages, à la fois complices et ennemis, dominent le roman. Comment vous sont-ils apparus ?

- Tous mes personnages ont une base d’observation réelle, mais parfois composite. Victor Levantin, mon «médecin des os» jouisseur et proche des indigènes, qui a trouvé dans l’île sa terre d’élection, est déjà présent dans mes livres antérieurs: c’est un peu mon propre emblème. Mais une autre part de moi se retrouve probablement dans le nouveau préfet Sébastien Hass, qui prétend imposer son pouvoir de civilisé. Un préfet de La Réunion, que j’ai rencontré et qui se disait un «feu rouge» en fonction, m’a fourni une partie du modèle, ainsi qu’un personnage très impressionnant entrevu à la télévision, du genre serpent hypnotiseur...

- Vous situez vous dans une filiation ? On pense parfois, en vous lisant, à Céline, à Conrad ou à Michael Ondaatje...

- Au lieu de filiation, je préfère parler plus modestement d’influences. Oui c’est vrai que Céline compte pour moi, et je suis passionné par le roman politique, dans le genre de ceux de Graham Greene. Je suis en train de lire, en outre, le dernier roman de J.M. Coetzee, Disgrâce, qui m’intéresse beaucoup.

- Pensez-vous que le romancier ait un rôle politique ?

- La dimension politique de Campagne dernière est strictement limitée à ses pages, ne débouchant sur aucune prise de position. Non: je pense que le romancier doit s’engager plus physiquement s’il a une position à faire valoir. C’est ainsi que j’ai pris publiquement parti sur la question algérienne et lors des dernières municipales à Toulouse.

- Avez-vous un nouveau roman en chantier ?

- Je viens de passer deux mois sur l’île d’Haïti, où je me suis consacré à enquêter sur l’interaction de la religion et de la politique, autour des sectes qui prolifèrent littéralement dans ce pays.

- D’une façon générale, savez-vous où vous allez quand vous vous lancez dans un roman ? Et comment travaillez-vous ?

- J’ai besoin, en effet, de savoir où je vais. Et j’y vais, même si la fin de mes romans reste ouverte. Quant au travail, il commence avant l’écriture elle-même, par une période d’absorption et de maturation. Je ne commence jamais un livre avant d’être convaincu de pouvoir le mener à son terme. Ensuite, eh bien, il n’y a plus qu’à écrire, ce que je fais simplement à la main...

(A propos de Campagne dernière, paru aux éditions Phébus) -

Docteur miracle du blues

Une touche jazzy de piano bien fluide, l’amorce ensuite d’un saxo nasal et voici revenu, la voix cavernicole et le swing plus ou moins chaloupant, un Dr John «pour le meilleur » puisant alternativement dans les coffres à trésors d’Anutha Zone, première étape londonienne, de l’hommage justement nommé Duke elegant, de Creole Moon zonant dans le bayou et du non moins fondamental N’awlinz – Dis dat or d’Udda, qu’on prononcera comme en Louisiane puisque Nawlinz est la version phonétique de New Orleans, dont Mac Rebenack (vrai nom du docteur) est un ornement notable. De ce dernier album cité, on retrouvera notamment la superbe version de Marie Laveau, et le classique Hen Layiin’rooster débité en complicité avec B.B. King.

De Londres à La Nouvelle Orleans, via son New York ellingtonien, Dr John touche à tous les rythmes et les genres, du blues à la rumba en passant par le funk à sa façon. Or cette façon, justement, qui consiste aussi à regrouper des musiciens de même tripe, entre autres invités, donne son unité à l’ensemble, la voix du cher grigou y étant évidemment pour beaucoup.

Contrairement à moult compilations, ce choix de dix-sept morceaux n’a rien enfin de la vitrine flatteuse, qui nous fait plutôt redécouvrir, par nouvelles mises en rapport, ce qui marque l’unité et la variété d’un art à la fois rugueux et raffiné, plein d’émotion et de ruptures à contretemps.

Dr John. The best of the Parlophone years. Parlophone.

-

Comme un rêve de pureté

Philippe Djian est ce qu’on appelle un « auteur-culte » dans le jargon médiatique, et cela ne doit pas être facile à porter tous les jours, surtout en France où la critique, souvent exercée par des écrivains en mal de consécration académique, se défie de tout succès populaire et plus encore quand l’auteur se frotte de culture américaine et patauge un peu du point de vue stylistique.

A ce propos, malgré sa conversion progressive au subjonctif de l’imparfait, qui lui va plutôt mal au demeurant, et son intronisation (au début des années 90) dans la collection blanche de Gallimard certifiée « littéraire », Philippe Djian n’est pas précisément un orfèvre de la langue française, et son nouveau roman nous vaut quelques « perles » à rajouter à toute une collection antécédente. On n’en donnera qu’un exemple d’un lyrisme fuligineux : « Une vaste chevauchée de nuages ruait à la lisière de la nuit »… Mais de telles envolées métaphoriques, entre autres clichés, font-ils pour autant de Djian un écrivain sans intérêt ? Tel n’est pas du tout notre sentiment. En dépit du caractère assez inégal de sa production, le romancier, dont les premiers titres surtout (Bleu comme l’enfer, Zone érogène et même 37° le matin) ne feront sûrement pas date, a développé, notamment dans la suite de Sotos, Assassins, Criminels et Sainte-Bob , une sorte de fresque sociale et psychologique en milieu populaire « émancipé» dont on pourrait dire que la dislocation de la cellule familiale, et la recomposition d’un semblant de tribu, est le thème majeur. Avec une empathie rappelant la porosité d’un Simenon ou l’attention lancinante d’une Patricia Highsmith, ce Djian-là, avant Michel Houellebecq et ses épigones actuels, a bel et bien signé des romans qui constituent de véritables coups de sonde dans la « dissociété » contemporaine.

Dans Impuretés, c’est une autre sphère sociale que le romancier investit, mélange de bourgeois bohèmes et de branchés parvenus, atomisée dans une banlieue chic style Eurowood, dont le couple formé par Richard et Laure Trendel (lui romancier à succès rescapé de l’héroïne, elle comédienne prête à tout pour revenir à l’écran) constitue le noyau, avec l’ado Evy (quatorze ans, au bord d’un abîme de sensibilité à vif) et sa sœur Lisa dont la noyade récente constitue le drame central (et mystérieux) du roman.

Une fois de plus, mais ici en milieu « friqué », et par-delà l’ostentation érotique de ses derniers livres, revenant à une fibre plus affective et sombre, voire tragique, Philipe Djian ressaisit le désarroi d’une humanité en perte d’amour et de sens existentiel, où les enfants prématurément cassés n’attendent plus rien des adultes narcissiques ou désabusés.

Curieusement cependant, à la fois par la présence tonifiante de la nature (même urbanisée à pleins tubes) que Djian capte en peintre-prosateur parfois lumineux, à l’instar de ses chers modèles américains (Kerouac, Salinger, Brautigan) et autres pairs actuels (le Bret Easton Ellis de Moins que zéro) et du fait de l’aspiration secrète, vague ou folle, de la plupart des protagonistes, ce roman rend à la fois le son de l’époque et transmet, malgré tout, le désir de résister à la déshumanisation tant qu’aux simulacres de toutes sortes. Jusque parfois dans l’abjection, une espèce de rêve de pureté traverse aussi bien Impuretés, dans ce qu’on pourrait dire les limbes d’un cauchemar climatisé.

Philippe Djian. Impuretés. Gallimard, 347p.

-

Le jouisseur et le déporté

En (re) lisant Rudolf de Marian Pankowski

Par un bel après-midi d’été, sur la Grand-Place de Bruxelles, deux hommes font connaissance, qui ont pour point commun d’appartenir à la “gamme grisonnante” et de parler la même langue. D’un côté le narrateur: un Polonais quinquagénaire qui, tout comme l’auteur, a vécu le cauchemar d’un camp d’extermination avant de s’exiler en Belgique, où il est devenu professeur d’université. De l’autre, un Allemand septuagénaire, originaire de Lodz, et qui déclare aussitôt que la vie n’aura guère eu de bon pour lui que l’amour. Plus précisément: l’amour des garçons. Et d’exalter assez rudement cette forme de sensualité phallique.

A cette célébration du plaisir égoïste, le Polonais oppose une attitude de moraliste, fondée sur le devoir de solidarité auquel nous devrions souscrire spontanément dans un monde ravagé par la souffrance. Face au cynisme apparent de son interlocuteur, il proclame son attachement résolu à “certains principes que les homme se sont transmis de siècles en siècles”. Et pour lui en imposer, le voici qui exhibe son matricule tatoué de détenu - tatouage de haine. Alors l’Allemand de se dépoitrailler pour lui faire voir, à son tour, le tatouage d’amour dont il a marqué sa propre chair.

Pourtant nul ne va convaincre l’autre par des arguments, mais uniquement par son attitude, son attention amicale et la qualité de sa présence. Ainsi la rencontre de Rudolf ne donne-t-elle pas lieu à un débat, au sens où deux conceptions antinomique de l’amour s’affronteraient par exemple, mais à une sorte de dévoilement réciproque.

Par tempérament, autant que par expérience, les deux personnages représentent deux grandes entités; Nature pour le vieil Allemand jouisseur, et Culture pour le professeur polonais. Mais rien, au demeurant, de réducteur chez Pankowski. Au commencement, tout paraît les séparer. Pourtant l’espèce de tendresse rugueuse qui se développe entre eux les engage à surmonter progressivement leurs préjugés, de sorte qu’un visage vivant et personnel se substitue bientôt, aux yeux du narrateur, au masque de l’inverti, tandis que celui-ci découvre, sous les dehors de l’humaniste pontifiant, un homme de coeur et un ami possible. Et puis, le professeur est à la fois un poète, “oiseleur expatrié” doté du pouvoir de restituer, par les mots, cet événement d’une vraie rencontre.

Ce qui enchante de fait en premier lieu, chez l’auteur de Rudolf, c’est la précision surexacte de chaque mot, sa charge de sens pluriel et son aura, la puissance suggestive de chaque image. Dans un récit plein d’escaliers, Marian Pankowski taille et polit un cristal aux arêtes étincelantes dans les facettes duquel se lisent des messages chiffrés. Mais dans les strates du sens aussitôt lisible ou caché, et sous l’éclat chatoyant de la matière verbale, comme sous les reflets du plumage d’un geai (l’oiseau-fétiche de l’écrivain) ne cesse de se sentir la forte et chaude palpitation de la vie.

Marian Pankowski, Rudolf, Editions L’Age d’Homme. -

Du blues corps à cordes

Qu’est-ce qui peut bien, à part le goût commun du blues, lier entre elles les voix si différentes d’Eric Clapton, Keith Richards, George Receli, Nathaniel Peterson, Paul Oscher, Blondie Chaplin et David Johansen ? La réponse se décline dans cet About them shoes à couleur d’anthologie « improvisée », avec le fil rouge d’un son, on a presque envie de dire d’une voix tant la guitare de Hubert Sumlin, tenant ensemble les 13 morceaux de ce superbe patchwork, module une réelle présence physique et émotionnelle. Traduite à fleur de cordes, jusqu’au dernier titre, This is The End, Little Girl, où le guitariste se fait à son tour chanteur pour un moment de grâce qu’on dirait ressuscité de l’époque héroïque, cette présence aboutit à un ultime éclat de rire du cher grigou en phase avec ses plus ou moins vieux potes.

Si la virée démarre en force avec un I’m ready maintes fois débité par Clapton, aussitôt la fameuse bande de musiciens-chanteurs réunie par Hubert Sumlin lui ajoute sa touche de pureté râpeuse relancée, ensuite, dans le splendide Still a Fool de Keith Richards ; sur quoi, sans fléchir , omniprésents et comme interchangeables, les douze compères vont faire dans la fine dentelle barbelée sur fond d’atmosphère hors d’âge, disons comme un Armagnac musical qui vous arrache l’âme…

Huber Sumlin. About them shoes ToneCool/Artemis.

-

La murmurante rage d’Otis Taylor

Il y a de la plainte et du cri de rage ravalé, sur fond de motifs répétitifs et d’inflexions lancinantes, dans l’univers d’Otis Taylor, qui touche à la fois aux racines historiques et émotionnelles du blues et aux sons les mieux « usinés » par l’électronique actuelle, sans rien de frelaté pour autant.

Le banjo percussif et quasi obsessionnel ouvre (Feel like lightning) cette suite des dix « récits-ballades », sonnant folk ou même country, avec une sorte d’âpreté confidentielle qui relève bien du blues pur, à quoi s’ajoutent des motifs rythmiques ou instrumentaux à valeur d’échos africains.

Lorsque la voix d’Otis, dans Boy plays mandolin, dialogue avec une trompette aux errances mélodieuses, on ressent comme un relent de nostalgie, qui ne vire pas pour autant au sentimentalisme, la chevauchée se poursuivant bientôt à vifs coups de cravache, si l’on ose dire…

La dominante de Below the fold est une sorte de tristesse « épique » qui fait référence évidente à une longue histoire de peine et d’humiliation, oscillant entre la chronique presque murmurée (Mama’s got a good friend, Your children sleep good tonight ou Didn’t know much about education)et le blues « social » lancinant (Governement lied faisant allusion à un sombre épisode du déni du sacrifice des Noirs au sein de l’armée américaine).

A relever enfin : le rôle de Cassie, la fille d’Otis, jouant à la fois de la basse et ici, dans un set à elle (Working for the Pullman Company) d’une voix suave mais dénuée de mièvrerie, coulant comme un tendre filet de lumière oblique sous le ciel plus chargé de son formidable Dad…

Otis Taylor. Below the Fold. 2005.

-

L’humanisme tragique de Jacques Mercanton

C’est un grand monsieur des lettres romandes que Jacques Mercanton, qui a laissé une oeuvre considérable mais quelque peu méconnue, voire tout à fait inaperçue en France.

Jacques Mercanton était né le 16 avril 1910 à Lausanne où il avait accompli ses écoles et ses études de lettres, complétées en Sorbonne à la faveur d’un séjour parisien d’un année, en 1933. Ce fut à Paris aussi, en 1935, qu’il rencontra James Joyce dont il devint l’ami et avec lequel il se livra à quelques travaux, lesquels accréditèrent la légende selon laquelle le Vaudois aurait été le secrétaire du grand écrivain. Après ses débuts dans l’enseignement, Mercanton occupa, de 1938 à 1940, le poste de lecteur de français à l’Université de Florence. Auparavant, il avait écrit Le secret de vos coeurs, un recueil de nouvelles qui ne parut qu’en 1942, son maître René Bray lui ayant conseillé de finir d’abord sa thèse (Poésie et religion dans l’oeuvre de Maurice Barrès), soutenue en 1940.

Depuis cette date, où il commença d’enseigner au Collège classique de Lausanne, jusqu’en 1954, où il fut appelé à la chaire de littérature française de l’Université de Lausanne, Jacques Mercanton mena de front ses activités professorales et littéraires. L’année de la parution de son premier roman, Thomas l’incrédule, aussitôt distingué par le prix Rambert 1943, marqua aussi la rencontre avec Albert Skira et les débuts de la revue Labyrinthe où il approcha divers écrivains de renom, d’Eluard à Mauriac, ou de Malraux à Paulhan. L’envoi du volume d’essais intitulé Poètes de l’univers à Thomas Mann fut l’occasion, en 1947, d’une première rencontre des deux écrivains, qui restèrent en correspondance jusqu’à la mort du romancier allemand. Une autre amitié importante se noua entre Mercanton et le mystique orientaliste Louis Massignon, de 1955 à 1962. En 1948, Le soleil ni la mort, roman, obtint la Prix de la Guilde du Livre, et les nouvelles de Christ au désert un prix Schiller. Par la suite parurent, dans le domaine narratif, un récit (Celui qui doit venir, 1956), un roman (De peur que vienne l’oubli, 1962 ), un très beau recueil de nouvelles (La Sibylle, 1967), et enfin l’oeuvre romanesque majeure que constitue L’Eté des Sept-Dormants , parut en 1974 et représentant à la fois l’éducation sentimentale et le testament littéraire de Jacques Mercanton dont l’oeuvre, dûment reconnue au pays (Prix C.F. Ramuz en 1975, Prix de la Ville de Lausanne en 1982 et Prix Gottfried Keller en 1988) n’a jamais vraiment, en revanche, franchi la barrière du Jura. Le fait est d’autant plus paradoxal que Mercanton était sans doute le moins «régionaliste» de nos écrivains, incarnant plutôt l’homme de culture européen.

A l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire, en 1990, Jacques Mercanton nous disait éprouver un sentiment d’accomplissement, convaincu qu’il était d’avoir écrit ce qu’il devait. La publication de ses Oeuvres complètes en onze volumes accréditait largement ce discret orgueil. Six recueils de récits et nouvelles et cinq romans, dont une ample symphonie, balisent aussi bien la méditation incarnée de Mercanton sur la beauté pressentie comme un lieu d’extrême tension (« La beauté, c’est-à-dire l’harmonie, est une chose non seulement terrible, mais encore mystérieuse; elle est le combat de Dieu et du démon et leur champ de bataille, c’est le coeur des hommes», s’exclamait Dimitri Karamazov, cité par Mercanton), les avatars charnels ou spirituels de la passion, les drames intimes inscrits dans la tragédie collective, le mystère insondable de la condition humaine et la quête de l’«autre royaume».

Une place à part doit être réservée, dans l’oeuvre de Jacques Mercanton, à L’Eté des Sept-Dormants. Bilan de toutes les expériences de l’auteur, ce roman à l’ample musique, d’un charme profond, évoque l’amitié amoureuse liant un jeune homme à un adolescent, lequel fini par se donner la mort. Mais plus qu’une relation sentimentale de type pédérastique, ce poème romanesque tient à la fois de la confession et de la chronique, dont le personnage principal est peut-être le Temps roulant ses flots, tel le Danube omniprésent (l’histoire se passe aux confins de la Bavière et de l’Autriche), en de majestueux accords. Autour de Maria Laach, fascinante maîtresse de maison de la pension pour jeunes gens de Waldfried, et de Maître Laach son fantasque époux, nous suivons l’apprentissage existentiel d’une pléiade d’adolescents riches, pour certains, des plus hautes virtualités. Envoûtant pour peu qu’on s’y laisse immerger, L’Eté des Sept-Dormants nous fait participer de l’intérieur au mûrissement douloureux de Nicolas, le narrateur, dont l’amour ne parviendra pas à conjurer le destin tragique de Bruno, «enfant mystérieux» incapable de vivre. Expression vibrante du plus intime de l’auteur, dont le drame personnel s’inscrit dans la trame vivante de toute une communauté symbolique, ce roman laisse une empreinte inoubliable où la verdeur adolescente, les troubles de la sensualité, les grandes espérances et les premières déconvenues, les rapports complexes entre les êtres, la confrontation aux questions essentielles de la vie s’entremêlent dans une atmosphère magique et tragique.

Quant aux cinq volumes réservés à la part critique de l’oeuvre, ils nous apparaissent comme une vaste lecture du monde qui nous arrache au provincialisme dans l’espace et dans le temps que représente une culture standardisée ou vouée au culte de la nouveauté. La distribution des volumes invite, par surcroît à un parcours spirituel ascendant. Aux études magistrales consacrées au Siècle des grandes ombres, où Saint-Simon voisine avec Don Quichotte, et Racine ou Pascal avec Les Mille et une Nuits, succèdent les essais sur la littérature européenne de Ceux qu’on croit sur parole , témoignant derechef de l’étonnante ouverture au monde de l’auteur (Casanova et De Gaulle y voisinent avec Lawrence d’Arabie et Virginia Woolf ou Rilke, entre autres), tandis que l’ultime volume, sous le titre L’Ami secret et l’Enfant mystérieux, emprunté au mystique flamand Ruysbroeck, regroupe des essais majeurs sur l’art, la musique et la civilisation, dans une triple perspectve esthétique, éthique et spirituelle.

En préface à ce dernier ouvrage, Roger Francillon qualifiait très justement Jacques Mercanton d’«humaniste tragique», en soulignant la référence constante, dans son oeuvre, au mystère de l’Incarnation et au sacrifice du Christ. Si Mercanton se gardait de confondre les enseignements de l’art et ceux de la religion, il n’en prêtait pas moins une grande attention à toutes les manifestations de l’art qui nous aident à nous rassembler et à nous dépasser, à mieux vivre ensemble et à mieux affronter la mort. Plus que des propos de lettré éclectique, ses écrits sur la modernisation de la liturgie (Sous l’oeil des barbares) ou l’apport du rêve à l’expression littéraire, la vocation du roman, la peinture du bonheur (chez Vuillard notamment) ou ces musiciens qui comblaient son coeur (tels Mozart et Monteverdi), l’honneur de la culture et les fins dernières, sont d’un grand esprit dont tous les points du territoire sensible et spirituel se rattachent au même foyer. Plus qu’un verni mondain, la culture représentait pour Jacques Mercanton, qui déplorait de ne plus entendre de chansons populaires dans nos rues, «une manière d’être et de vivre, qui va des formes de la politesse, de la bonne grâce et du respect d’autrui, jusqu’à cette distance envers soi, si rare; figure pourtant de la véritable intitmité du coeur».

«Il faut qu’aujourd’hui la littérature se retrempe aux sources de la vie nous disait Jacques Mercanton lors de notre dernière rencontre, de même qu’il faut que la vie se retrempe aux sources de la littératures».L’écrivain disparu n’était pas du genre à battre les estrades ou à se prononcer à tout moment sur n’importe quoi. Pourtant il est probable que son oeuvre altière, parfois un peu empesée (nous pensons surtout aux romans d’avant L’Eté des Sept-Dormants), à la fois classique et romantique, résiste mieux que d’autres aux atteinte du temps.

Les Oeuvres complètes de Jacques Mercanton sont disponibles aux éditions de L’Aire. Les nouvelles de La Sibylle et L’Eté des Sept-Dormants figurent au catalogue de la collection Poche-Suisse, à L'Age d'Homme. Le numéro 35 de la revue Ecriture est consacrée à un hommage à l’écrivain. Une étude, signée Jean Romain, a paru aux éditions Universtitaires de Fribourg.

-

Nicolas Bouvier l'imagier

Le regard de Nicolas Bouvier était celui d’un poète, c’est-à-dire qu’il unifiait. C’est vrai pour son écriture concentrée et cristalline, longuement décantée et mûrie. Ce l’est aussi pour la part visuelle de son oeuvre, dont l’exposition Le Vent des routes a révélé la richesse documentaire et la beauté, réellement saisissantes. A l’occasion d’un hommage posthume à la mémoire de Gustave Roud, en 1986, Nicolas Bouvier, de passage à Lausanne, déclarait qu’il connaissait encore trop peu l’oeuvre écrite du poète, pour célébrer en revanche la grandeur du photographe. Ce n’était pas réduire l’importance du premier au profit du second, mais souligner une évidence: que les admirables paysages photographiques de Roud participaient d’un même regard de poète.

En ouvrant l’album d’images et de textes réunis et présentés par Pierre Starobinski, nous découvrons, en inscription spiraloïde, faite par Bouvier sur la nappe d’un restaurant genevois, en janvier 1998, ces mots dont l’apparence sacrilège s’efface devant le grand défi ordonnateur et unificateur de la poésie lancé au chaos et à la dissolution: «La poésie est là pour corriger les erreurs de Dieu». Or, comme Gustave Roud, sur le territoire confiné de son arrière-pays, s’affairait à rassembler les fragments d’un paradis épars, l’on pourrait dire que Bouvier, du vaste monde parcouru, ramenait lui aussi les éléments dispersés d’une beauté perdue ou maquillée par trop de clichés. Rien ainsi, et dès son premier voyage de jeunesse, qui le conduit à dix-sept ans en Laponie, de conventionnel ou de convenu dans les images que le garçon rapporte à son père, lequel l’a généreusement encouragé à découvrir le monde. L’image qui en témoigne ici est déjà sûrement composée, du point de vue plastique, mais la flatterie esthétique le cède aussitôt au souci de toucher à l’os de la réalité physique et à l’âpre présence humaine.

Ces deux éléments - le socle de notre bonne vieille terre, souvent ouvert aux grands espaces désertiques, et l’humain ressaisi dans sa densité et sa dignité farouche - se retrouvent tout au long du périple, à travers les Balkans et jusqu’en Inde, qui a conduit Nicolas Bouvier et son ami Thierry Vernet «sur la route», vingt ans avant les hippies, à bord d’une héroïque Topolino.

Nicolas Bouvier situait le vrai début de sa carrière de photographe à son arrivée au Japon, à la fin de son premier long voyage (Thierry Vernet l’avait quitté au Sri Lanka), et le fait est que l’on voit ici son métier de photographe gagner en maîtrise, en perdant un peu du charme «archaïque» des premières prises de vue mais sans jamais s’affadir, et en gagnant souvent en beauté épurée.

En commentaire d’accompagnement ou en contrepoint, des extraits de L’Usage du monde ou d’autres textes de Bouvier alternent avec les photographies, les mots et les visions du poète, et ne cessent de dialoguer, relayés parfois par un croquis à l’encre de Chine de Thierry Vernet. Avec l’ajout d’un texte inédit (En Topolino sur la route d’Agra) et de deux nouvelles de jeunesse datant de 1951, composées pour accompagner douze estampes de son ami artiste, cet ensemble est une nouvelle introduction à l’oeuvre de Nicolas Bouvier dont les éclats de rude beauté ne font pas oublier la misère du monde. Ces mots de L’Echappée belle le disent explicitement: «Ces éclairs de perfection, de fusion, de félicité totale, nous ne pouvons les vivre qu’en courant alternatif, alors que la Création, malgré son absurdité démente et sa férocité, en offre des exemples en courant continu. Et c’est heureux: trop de bonheur viendrait à bout de notre fragile organisation; nous serions brûlés comme phalènes au feu; il ne nous est donc accordé qu’en doses parcimonieuses, à la mesure de notre coeur fragile».

Dans la vapeur blanche du soleil. Les photographies de Nicolas Bouvier. Avec un choix de textes. Dessins de Thierry Vernet. Introduction de Pierre Starobinski. Editions Zoé, 206pp.

-

Quel que soit notre désir

Par Nicolas Couchepin

Quel que soit notre désir, on n’a pas toujours l’occasion de prononcer des paroles historiques dans les moments décisifs de l’existence. En ce qui concerne mon ami Pierre « Merde ! Foutus lacets ! » furent ses derniers mots. Il aurait été très malheureux d’apprendre qu’en ce dernier instant de son existence, il ne pourrait prononcer nulle citation digne de figurer au pinacle de l’intelligence et de la finesse d’esprit, quelque chose du genre « oh rage, oh désespoir, oh camionnette ennemie ». S’il avait su que l’heure était venue, il aurait cherché frénétiquement – et sans doute trouvé – quelque sentence tendrement ironique, discrètement interrogatrice ou subtilement méchante sur le sens de la vie. Le fait est que ce fut « merde ! foutus lacets ». Rien de plus spirituel ne lui vint. Il faut dire que des événements aussi peu en rapport les uns avec les autres, s’enchaînant à un rythme aussi soutenu et conduisant à une fin aussi dérisoire – une envie de cigarettes, des lacets mal noués, un trébuchement intempestif, une camionnette folle (contrairement à son conducteur, totalement straight mais ne regardant pas la route parce qu’il était en train de s’engueuler avec sa petite amie sur son portable) – ont quelque chose de comiquement irrémédiable qui ne favorise pas la citation éternelle. Le fait est, également, que les lacets des chaussures de Pierre étaient vraiment nuls – ils se défaisaient tout le temps – en tout cas pas de taille ni de calibre à résister à un coup de pouce du hasard.

J’étais là. Une seconde avant, nous nous tenions la main, furtivement et brièvement, parce que nous étions dans la rue et que, quel que soit notre désir, les gens de la rue n’aiment pas le spectacle de la tendresse et de l’amour quand il n’est pas triomphal ou politiquement correct.

Quel que soit notre désir, on n’a pas toujours l’occasion d’ignorer la dérisoire malice de notre condition humaine. En effet, si Pierre et moi, nous avions gardé nos mains étroitement et franchement liées au lieu de les lâcher sans cesse, de les faire danser un pas de deux fait d’effleurements secrets et furtifs ; si nous avions marché du même pas ouvertement, non pas clandestinement – mais une habitude de deux décennies ne s’efface pas comme ça ; si nous avions décidé d’accorder, pour une fois, la priorité à notre tendresse l’un pour l’autre, plutôt qu’au qu’en dira-t-on ; si nous avions revendiqué une sexualité plutôt qu’une autre, ou plutôt si nous avions eu suffisamment confiance en nous pour ne pas revendiquer une sexualité plutôt qu’une autre ; si, comme d’autres amoureux qui marchent la main dans la main sans plus même penser à ce qui leur tient chaud, là, dans la paume, sous le cœur et dans les reins, nous avions réduit ne serait-ce que d’un centimètre la distance qui séparait nos hanches ; si, ce matin comme tous les matins de notre existence, nous avions eu des raisons de penser que les gens de la rue seraient touchés, attendris ou même simplement indifférents au fait que nous nous aimions ; si nous avions cru une seconde que les gens de la rue pourraient, pour une fois, accepter de contempler leur ressemblance avec nous – après tout, rien ne ressemble plus à un couple d’amoureux qu’un autre couple d’amoureux ; si nous avions avancé dans la rue et dans la vie avec un sentiment de sécurité plutôt que de fraude, de reconnaissance plutôt que de culpabilité ; bref, si nous n’avions pas été de longue date, depuis toujours, depuis même avant notre naissance, de ces gens qui n’ont d’autre choix que de calculer leurs gestes et leurs expressions lorsqu’il s’agit d’amour, que l’on pousse à se définir presque uniquement par la manière dont ils font l’amour, que l’on incite à cataloguer leur différence, peut-être pour qu’elle soit un peu moins différente, un peu moins alarmante aux yeux des gens de la rue ; ou même, si, jetant le bébé avec l’eau du bain, et adieu veaux vaches cochons et bonjour coming-out, si nous avions simplement décidé ce matin-là de braver modestement les conventions, et de ne pas cacher que nous nous aimions : si nous avions fait une seule de ces choses, ou d’autres encore qui ne me viennent pas à l’esprit maintenant, Pierre n’aurait pas trébuché, ne serait pas tombé exactement sous les roues de la camionnette de ce foutu hétérosexuel à portable, et ses dernières paroles n’auraient certainement pas été « Merde ! Foutus lacets ! ».

Je me dis aujourd’hui que tous ces « si » n’ont d’autre utilité que de donner un sens à mon chagrin, de le rendre un peu moins hasardeux, de le formater un peu. Je me dis aujourd’hui que tout était orchestré depuis bien avant notre naissance, à Pierre et à moi.

En effet, si nos mères n’avaient pas rencontrés nos pères, événement sur lequel nous n’eûmes jamais la moindre influence ; s’ils ne s’étaient pas aimés, du moins nous l’espérions sans en être certains – de cela, on n’est jamais certains pour les autres, quels que soient leurs manifestations ; si ses parents n’avaient pas engendré Pierre, probablement dans un lit, mais peut-être que non, et les miens, moi, juste une année plus tard ; s’ils n’avaient pas élevé, vaille que vaille, ensemble ou séparément, deux petits garçons très tôt un peu trop solitaires, pas assez liants dans la cour de l’école, trop sensibles, un peu délicats, trop liés et à la valeur du silence, obscurément attirés par les actes de révolte, ou peut-être obscurément rebutés par eux, trop tôt découvrant avec angoisse ou jubilation qu’ils étaient différents, qu’ils n’y pouvaient rien, que cela faisait pleurer leurs mères et qu’ils n’y pouvaient rien non plus, trop tôt comprenant aussi le pouvoir des larmes de leurs mères qui les empêchaient de s’endormir avant qu’il soit très tard et les poussaient très tôt à se révolter, ou à se taire pour toujours ; si tout cela n’avait pas été l’histoire en quelque sorte universelle qui nous était arrivée tout-à-fait personnellement à tous deux, Pierre n’aurait pas eu pour derniers mots « foutus lacets » mots qui amenèrent brièvement un sourire de tendresse sur mes lèvres, très brièvement, avant que la camionnette du foutu bavard hétérosexuel (qui parlait à son amie comme à un chien) ne me le cloue dans la gorge, mon sourire, avant que tout sourire ne me soit cloué dans la gorge pour longtemps, avant qu’il ne soit remplacé pour longtemps par une espèce d’incrédulité épouvantée, une stupeur momifiante, un chagrin qui confine au désespoir faute de pouvoir être exprimé, un vide dense et intense que je ne peux pas même remplacer, ou au moins adoucir, par le spectacle du chagrin des autres gens qui aimaient Pierre aussi.

Car personne ne veut partager son chagrin avec moi.

Il est vrai que le chagrin des autres, de son père et sa mère, de ses frères et ses sœurs, de ses cousines et cousins, de ses amis et ennemis, de tous ces gens qui comptaient pour Pierre et pour qui Pierre comptait, ce chagrin est un chagrin de premier rang d’église. C’est un chagrin triomphal dans lequel se trouve peut-être, comme dans tout chagrin, un tout petit zeste de satisfaction parce qu’on sait pourquoi on pleure. C’est un chagrin rare et beau, c’est un chagrin licite.

Mon chagrin à moi est un chagrin de requérant, d’immigré, de suppliant, de coupable. De dernier rang, de rappelez-moi-votre-nom-déjà. C’est un chagrin sans définition précise, sans reconnaissance, sans intérêt particulier. Le chagrin d’un homme-comme-ça-vous-savez-bien.

La seule chose qu’il a pour lui, mon chagrin, c’est que c’est le mien, justement. A moi seul, moi qui aimait Pierre et que Pierre aimait.

Voilà quelque chose qu’on ne me prendra pas. Pour ce qui est de notre amour l’un pour l’autre, il n’y a pas de si.

(Inédit)

Nicolas Couchepin -

Un conteur des marges

Les vrais raconteurs d’histoires ne sont pas nombreux dans le biotope de la littérature romande, à quelques exceptions près, tels Corinna Bille, Jean-Paul Pellaton, Jean-François Sonnay ou encore Olivier Sillig, entré en littérature avec un roman de science fiction, récemment remarqué pour une incursion historique intitulée La Marche du loup, et qui « remet ça » avec un drôle de polar poético-fantastique, Je dis tue à tous ceux que j’aime, qui séduit par son atmosphère évoquant le réalisme magique de certains auteurs balkaniques ou latino-américains.

« J’ai poireauté 8 ans avant de trouver un éditeur pour mon premier roman », raconte Olivier Sillig dans son logis du centre ville où l’on remarque, en passant, une étonnante série de petits bateaux de récente construction – sa dernière passion, pas loin d’évoquer l’art brut. Revanche apréciable : publié en 1995 par L’Atalante, Bzjeurd figure depuis 2000 au catalogue SF de la collection Folio.

Personnage peu conforme au type de l’écrivain romand, Olivier Sillig a d’abord passé par les beaux-arts (il a une patte de dessinateur « au vol » qui a laissé de mémorables traces aux cimaises du CHUV), avant de se spécialiser dans l’informatique, en passant par une tournée de conférences sur Versailles et autres shows vélocipédiques, que suivirent divers essais cinématographiques. Quant au goût de la narration, il lui est venu en racontant des histoires à ses filles, en attendant que, sur le tard, le mordille le goût pour son propre sexe. Telle étant l’imprévisible humanité…

Tout cela ne serait pourtant qu’anecdotique si, par delà son talentueux dilettantisme, Olivier Sillig n’imposait pas, dans ses livres, un univers tout à fait original et un art de conteur aux grands pouvoirs d’évocation. La meilleure preuve en est son dernier roman paru, Je dis tue à tous ceux que j’aime, dans lequel il évoque l’amitié « au bout de la nuit » d’un employé-comptable du nom d’Axis Gooze débarquant, aux ordres d’une fabrique de radiateurs réfrigérants, dans une ville en mystérieuse mutation, et d’un jeune ange glauque prénommé Bresel, dont les amours vénales n’entament en rien l’aura de pureté.

« Le véritable personnage de ce roman est la ville dans laquelle il se déroule », remarque encore Olivier Sillig, qui a construit une sorte de labyrinthe onirique dans lequel ses protagonistes, et quelques comparses, poursuivent une quête de sens et de complicité affective à laquelle s’opposent de sourdes forces d’oppression et de brutalité. Polar aux dehors de rêve éveillé, roman d’un impossible amour, nouvelle variation sur le thème ancien du double sacrifié : il y a de tout ça dans ce roman trouble et pur d’un auteur à surveiller…

Olivier Sillig. Je dis tue à tous ceux que j’aime. Editions H&O, 193p.

-

L'empathie de Nicolas Philibert

Le nom de Nicolas Philibert est associé, dans nos mémoires courtes, à la tendre et captivante chronique filmée d’une classe auvergnate, intitulée Etre et avoir (2002) et consacrée depuis lors par un immense succès, avant de faire l’objet d’un pénible procès. Le cinéaste quinquagénaire (né à Nancy en 1951) s’était pourtant fait connaître bien avant pareille « gloire », avec une demi-douzaine de documentaires de création dont certains furent primés et fêtés par le public, tels La ville Louvre, évocation très originale des coulisses du fameux musée, ou encore Pays des sourds, magnifique approche de la « musique » gestuelle et de l’apprentissage d’un langage et La moindre des choses, qui nous immerge dans le théâtre des « fous ».

Dès ses débuts (en 1978) avec La voix de son maître, saisissante mise en théâtre des grands patrons de France réalisée en collaboration avec Gérard Mordillat, dont la version télévisée fut censurée, Nicolas Philibert avait imposé un regard sans concession et une patte d’artiste, notamment influencé par René Allio dont il fut le collaborateur. Accessoirement féru de montagne, il réalisa, avec Christophe et Le come back de Baquet, croquant l’irrésistible musicien-grimpeur-comique que fut Maurice Baquet, deux films revivifiant un genre trop souvent conventionnel. C’est dire qu’il n’y pas, pour Nicolas Philibert, de sujet « noble » ou méprisable.

- Y a-t-il entre vos films, apparemment si différents les uns des autres, un fil conducteur ?

- Il y a peut-être un souci, dès le début, lié au langage, de « filmer la parole », et donc ce qui se dit à la fois par les mots et par le corps. S’il n’y a pas de réelle empathie dans La voix de son maître, nous nous sommes efforcés de rompre avec la tendance de l’époque qui, dès qu’il s’agissait de gens de pouvoir, forçait le trait jusqu’à la caricature. Il nous a semblé beaucoup plus juste, et fort, de les laisser parler et de les filmer en train de parler.

- Quelle est la motivation qui vous pousse à faire un film ?

- Je crois que la poussée principale de ma démarche est liée au besoin de comprendre : comprendre le monde. Mon projet n’est pas de donner des leçons ou de conclure mais d’interroger et d’apprendre. Il a là une curiosité qui va se vivre en partage avec le spectateur, à l’égard duquel je ne cherche pas à avoir d’avance. Ce qui m’intéresse est de voir des gens se colleter avec des obstacles et d’observer ce qui s’accomplit en partageant la vie et les soucis de ceux que je filme.

- Est-ce cela qui vous distingue de l’enquêteur-journaliste ?

- Précisément ! Ma démarche tourne le dos, à vrai dire, à celle du reportage ordinaire. Je ne cherche pas à traiter un sujet ou à illustrer une situation donnée. Dans la logique audiovisuelle, ce qui compte le plus souvent est de vérifier un constat préétabli, avec une prétention à l’objectivité. On veut démontrer tel ou tel phénomène, pièces en mains. En ce qui me concerne, j’assume au contraire l’appréciation subjective de telle ou telle réalité. Lorsque je me trouve en face d’une classe d’enfants, je sens ce que je cherche mais je ne sais pas ce que je vais trouver.

- En ce qui concerne Etre et avoir , un effet de réel a fait soudain dévier l’être vers l’avoir avec l’instituteur qui vous réclamait des comptes au vu du succès du film. Comment l’avez-vous vécu ? Et comment vivez-vous le succès du film ?

- J’ai vécu le comportement de l’instituteur comme une offense et comme une blessure, mais je préfère ne pas en parler, d’autant que l’affaire n’est pas conclue. Quant au succès, il est certainement difficile à vivre. Mais l’important est de continuer à faire exactement ce qu’on ressent comme juste et nécessaire.

- Une composante de vos films, du premier au dernier, tient à la beauté. Beauté des images. Beauté des plans. Beauté des gens. Y pensez-vous en cours de travail?

- Je ne cherche jamais, à vrai dire, d’effet esthétique flatteur dans un sens de « beauté » ni non plus de laideur « trash ». La beauté vient sans qu’on la cherche. C’est comme toute rencontre, quelque chose qui relève

d’un « supplément d’âme »…

-

Une fenêtre sur le monde

Ce blog voudrait être une fenêtre sur le monde. Une de plus. On ne ferait ici que noter ses impressions de lecture, e

t quand je dis "on" c'est parce que celui qui écrit en ligne n'est pas tout à fait le même que celui qui écrit pour lui; et quand je dis lecture, c'est en effet de livres qu'on parlerait, mais aussi de tout ce qui passe par les mots et par les rencontres et les voyages, autant dire: le livre du monde...

t quand je dis "on" c'est parce que celui qui écrit en ligne n'est pas tout à fait le même que celui qui écrit pour lui; et quand je dis lecture, c'est en effet de livres qu'on parlerait, mais aussi de tout ce qui passe par les mots et par les rencontres et les voyages, autant dire: le livre du monde...Ce matin ma lumière s'est allumée à 5 heures dans la grande pente nocturne surplombant l'un des plus grands lacs d'Europe, en face des monts de Savoie, juste en face des lumières du casino d'Evian où une comtesse polonaise vient de claquer une grosse somme. Cela ne fait rien: elle a des réserves.

A la fenêtre le jour se lève sur Le Château - ce nom désignant une montagne à créneaux qui rappelle ceux de Carcassonne, là-haut au bord du ciel, et là-bas le lac a des reflets vert pâle, comme ceux de mon encrier en forme d'étoile...

(A La Désirade, ce 18 juin 2005)

-

L'aube à La Désirade

A La Désirade, ce samedi 18 juin. – L’aube ce matin était diaphane, la première lumière irisant les crêtes de Savoie de rose foncé, de plus en plus soyeux et léger sur le fond du ciel bleu laiteux ; et les mésanges d’à côté s’en venaient aux provisions du grand sac de pain sec tandis que les arbres de la forêt exultaient de chants d’oiseaux invisibles.

Mon regard encore flottant reposait sur la surface plane du lac pur de toute présence, n’était le minuscule triangle blanc d’une voile du coté de Saint-Gingolph, mais les mouches, déjà réveillées, les connes hagardes, n’ont pas tardé à me tirer de ma rêverie…

Du coup je me suis remis au manuscrit en chantier de mes Impressions d’un lecteur à Lausanne que je ne suis promis de remettre à la fin du mois aux éditions Payot, page 227 à l’instant, j’espère 250 demain soir et ensuite au trot final avec un doux fumet d’écurie dans les naseaux et l’affriolant projet de mon petit roman de vieilles fées dont je vais me régaler cet été.

En attendant je viens de relever le compteur de mon blog : 328 visiteurs en quinze jours. Mais qui sont-ils donc ? Et cela fait-il autant, moins ou plus que les oiseaux de la forêt ? Il faudrait que j’invite Florence Aubenas pour qu’elle fasse le compte de ceux-ci, histoire de lui donner du vrai repos…

-

Daniel de Roulet saute-frontière

Si les dissertations portant sur l’identité suisse sont le plus souvent assommantes, il est assez regrettable, en revanche, que les écrivains de ce pays, en Suisse romande tout au moins, ne s’engagent pas plus dans l’observation et la discussion des particularités de la petite mosaïque culturelle que nous constituons au sein de l’Europe. Plus qu’un idéologue ou qu’un historien, un journaliste ou un politicien, un écrivain nous semble, et d’abord parce qu’il travaille le matériau de la langue, le capteur sensible le mieux approprié, sinon à la définition, du moins au repérage “en mouvement” de caractères (plus ou moins) communs et de façons (plus ou moins) caractéristiques de vivre (plus ou moins) ensemble.

C’est du moins la réflexion que nous inspire la lecture des chroniques réunies par Daniel de Roulet dans Nationalité frontalière où, loin de définir la Suisse et ses habitants, l’écrivain s’attache à une suite d’observations qu’on pourrait dire “par défaut” ou par mises en rapport diversement éclairantes, comme le firent en d’autres temps un Charles-Albert Cingria ou un Robert Walser, autres saute-frontières. Genevois de naissance mais Jurassien de coeur (il y a passé son enfance et dit aimer plus que tout la “permanence, l’immobile beauté du Jura”) pratiquant le bilinguisme mieux que certains de nos douaniers, et manifestement attaché à toute sorte de valeurs liés à notra pratique séculaire de la démocratie directe, Daniel de Roulet a fait l’expérience récente de “vivre un pays de l’extérieur” en s’installant à Frasne-les-Meulières, sur France.

De ce lieu qu’il commence à décrire par petite touches où apparaissent aussitôt des “nuances” françaises, il ne va cesse de se déplacer, dans ces chroniques, dûn côté à l’autre de la frontière et de bien d’autres, à travers l’Europe, le monde et le temps, de la Chine de Mao à l’ère suisse des fiches ou à celle des sans-papiers.

“Je suis suisse et me soigne sans devenir français, algérien ou américain”, écrit-il au commencement, précisant qu’il est “à peine migrant économique au grés des circonstances, ne s’intéressant pas à conquérir la capitale ou la langue standardisée. Mon projet est tout petit. Juste habiter de l’autre côté pour gagner un peu de distance.” Puis de noter une “mélancolie à tout casser”, un funeste “mal du pays”, relent de “patriotisme clandestin” dûment chassé à coup d’ironie, avec l’espoir un jour de “traverser les frontières en riant”.

Mais cela signifie-t-il, pour autant, que les frontières n’existent plus à ses yeux ? Au contraire: le recul accuse les différences. Le “ton” du Jura français, très finement observé, se distingue du “ton” du Jura suisse, de même qu’une vache suisse, dans une écurie nettoyée comme une patinoire, risque une chute qui est épargnée à sa cousine hexagonale. Des premiers plans de la vie quotidienne, Daniel de Roulet étend ensuite son observation de manière beaucoup plus ample et de plus en plus intéressante. En pèlerinage au village proustien d’Illiers-Combray, il confronte la langue du cher Marcel au nouveau langage des temps qui courent (“Le Guermantes, Kanterbräu, ici on joue au billard...”), comme cette même question du langage l’occupera plus loin à propos de Ramuz dans une réflexion sur l’improbable postérité de l’écrivain. D’une soirée avec Agota Kristof, il traduit la situation persistante de “personne déplacée”. Puis le voici à l’inauguration ubuesque d’un bâtiment griffé Botta à la mémoire de Dürrenmatt, récupéré par tous de façon éhontée. D’un tour de Suisse “en un jour” avec son fils, il dégage notre paradoxe multiculturel, avant qu’une visite d’Auschwitz en compagnie de jeunes gens férus de Kung Fu nous restitue soudain par rapport à la tragédie du siècle, éclairée autrement lors d’une visite de la Chine de mao ou à l’approche de son ami Malek engagé en Algérie. Un hommage à Paul Grüninger (ce gendarme suisse non aligné qui sauva plusieurs milliers de Juifs) nous rappelle que la gfrntière entre “bons” et “mauvais” Suisses n’est pas plus fiable que les mythes de l’innocence ou de la perversité foncière de notre pays.

D’excellents exemples, tel Hodler le peintre, ou l’ex-ambassadeur Paul Wurth que scandalise le rapport de l’Office fédéral des étrangers de 1997 (auquel il va dire son fait à Berne en compagnie de l’écrivain), illustrent la conception saine, non alignée mais jamais dogmatique non plus de la démocratie vécue que Daniel de Roulet continue (“malgré tout”) de prôner et de vivre à sa façon, en citoyen autant qu’en écrivain.

Daniel de Roulet. Nationalité frontalière. Chroniques, Editions Metropolis, 218p.

-

En scène le Temps retrouvé

D’emblée je l’avoue : que c’est avec un brin de réserve sceptique que je me suis pointé ce dimanche soir à la Salle de répétition du théâtre de Vidy, pour assister à la représentation couplée (en deux temps) de Je poussais donc le temps avec l’épaule, libre adaptation du plus grand roman français du XXe siècle, A la recherche du temps perdu de Marcel Proust, dans une mise en scène de Charles Tordjman, qui signe également l’adaptation du Temps I, tandis que le comédien Serge Maggiani a réalisé celle du Temps II. N’était-ce pas, de fait, une gageure, un impensable défi de restituer, en deux heures, cette extraordinaire chronique de toutes les mémoires, sans la réduire à portion trop congrue ? Et le cher Marcel accepterait-il vraiment de monter sur scène ? Quoi de spécifiquement théâtral enfin dans La Recherche ?