Achever Clausewitz, par René Girard. Notes de lecture (1)

- Introduction de René Girard.

- Après un exergue de Pascal commençant sur ces mots : « C’est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d’opprimer la vérité ».

- Annonce « un livre bizarre ».

- Excursion du côté de l’Allemagne et des rapports franco-allemands, à la lumière de la lecture de Clausewitz redécouvert », par delà la lecture de Raymond Aron.

- Resitue son travail, jusqu’à maintenant « présenté comme une approche du religieux archaïque, par le biais ’une anthropologie comparée.

- « Il visait à éclairer ce qu’on appelle le processus de l’hominisation, ce passage fascinant de l’animalité à l’humanité, il y a de cela des milliers d’années. Mon hypothèse est mimétique. C’est parce que les hommes s’imitent plus que les animaux qu’ils ont dû trouver le moyen de pallier une similitude contagieuse, susceptible d’entraîner la disparition pure et simple de leur société. Ce mécanisme, qui vient réintroduire de la différence lä où chacin devenait semblable à l’autre, c’est le sacrifice ».

- Rappelle son travail essentiel sur le thème du bouc émissaire.

- Evoque ensuite le passage du religieux mythique au christianisme, avec la dualité fondamentale du destin de celui-ci.

- « C’est le christianisme qui démystifie le religieux et cette démystification, bonne dans l’absolu, s’est avérée mauvaise dans le relatif, car nous n’étions pas préparés à l’assumer »,

- Paradoxe selon lequel le christianisme « est la seule religion qui aura prévu son propre échec. » - Cette prescience est omniprésente dans les textes apocalyptiques, le plus souvent inaperçus même dans les Evangiles synoptiques et les épîtres de Paul.

- Rapporte les textes apocalyptiques au désastre en cours en ce début du XXIe siècle.

- « Nous ne pouvons échapper au mimétisme qu’en en comprenant les lois : seule la compréhension des dangers de l’imitation nous permet de penser une authentique identification à l’autre. Mais nous prenons conscience de ce primat de la relation morale au moment même où l’atomisation des individus s’achève, où la violence a encore grandi en intensité et en imprévisibilité ».

- Affirme que le violence qui produisait du sacré ne produit plus désormais qu’elle-même.

- La réalité rejoint une vérité dite il y a deux mille ans.

- « Le paradoxe incroyable, que personne ne veut accepter, est que la Passion a libéré la violence en même temps que la sainteté. Le sacré qui depuis deux mille ans « fait retour » n’est donc pas un sacré archaïque, mais un sacré « satanisé » par la conscience qu’on en a, et qui signale, à travers ses excès même, l’imminence de la Parousie ».

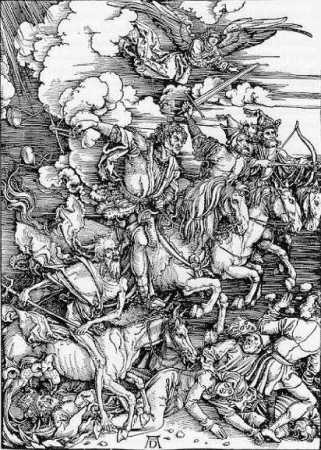

- Rappelle le mot d’Héraclite : « Polémos est père et roi de tout ».

-  Puis en vient à la « montée des extrêmes » perçue et décrite, théorisée par Carl von Clausewitz (1780-1831), dont il précsie aussitôt que De la Guerre déborde de tous côtés les kimites d’un traité technique.

Puis en vient à la « montée des extrêmes » perçue et décrite, théorisée par Carl von Clausewitz (1780-1831), dont il précsie aussitôt que De la Guerre déborde de tous côtés les kimites d’un traité technique.

- Annonce qu’il ne fera pas de Clausewitz un bouc émissaire, après qu’on l’a trop adulé ou trop attaqué, mais le sujet d’une discussion cruciale sur l’évolution de la guerre et ce qu’il en est aujourd’hui.

- « Clausewitz est possédé, comme tous les grands écrivains du ressentiment »

- Estime que le sens du De la guerre est religieux, et que seule une interprétation religieuse

- Clausewitz est le premier à montrer, presque à son corps défendant, malgré la raison des Lumières qui continue de l’éclairer, que « le monde va de plus en plus vite vers les extrêmes ».

- « Nous sommes la première société qui sache qu’elle peut se détruire de façon absolue. Il nous manque néanmoins la croyance qui pourrait étayer ce savoir. »

- Clausewitz a pressenti le lien entre la rivalité mimétique et la formule apocalyptique, sans le théoriser clairement.

- « Non seulement Clausewitz a raison contre Hegel et toute la sagesse moderne, mais cette raison a des implications terribles pour l’humanité. Ce belliciste a vue des choses qu’il est le seul à avoir vues. En faire un diable, c’est s’endormir sur un volcan ».

- Pour René Girard, qui invoque Hölderlin, il pense que « seul le Christ nous permet d’affronter cette réalité sans devenir fous. L’apocalypse n’annonce pas la fin du monde ; elle fonde une espérance ».

- Mais l’espérance n’est possible qu’à proportion de notre lucidité sur les périls de l’heure, et à condition de s’opposer aux nihilistes et aux réalistes cyniques de la gouvernance, de la banque et de l’industrie militaire…

- Montre ensuite la force et la fragilité de notre civilisation, qui découle de la force et de la faiblesse du christianisme

- Rappelle l’efficacité du sacrifice et du bouc émissaire dans le maintien de l’ordre social.

- « Pour rendre la révélation entièrement bonne, pas menaçante du tout, il suffirait que les hommes adoptent le comportement recommandé par le Christ : l’abstention complète de représailles, le renoncement à la montée aux extrêmes.

- Or nous progressons de plus en plus vite vers la destruction du monde.

- « Pour rendre la situation encore plus démente, la révélation chrétienne est la victime paradoxale de savoir qu’elle apporte. On la confond de manière absurde avec le mythe, que visiblement elle n’est pas, doublement méconnue et par ses ennemis et par ses partisans, qui tendent à la confondre avec une de ces religions archaïques qu’elle démystifie. Or toute démystification vient du christianisme ».

- Montre comment le christianisme tend à la sortie du religieux.

- Constate que « les sages et les savants » redoublent de furie contre le christianisme et se réjouissent de sa disparition prochaine.

- Rappelle quant à lui la fonction pacifiante des « niaiseries sacrificielles » dont le progrès prétend se débarrasser, qui nous manquent paradoxalement aujourd’hui.

- « Les seuls chrétiens qui parlent encore de l’apocalypse sont les fondamentalistes, mais ils s’en font une idée comlètement mythologique. Ils pensent que la violence de la fin des temps viendra de Dieu lui-même : ils ne peuvent pas se passer d’un Dieu méchant. Ils ne voient pas, chose étrange, que la violence que nous sommes en train d’amasser sur nos propres têtes a toutes les qualités requises pour déclencher le pire. Ils n’ont aucun sens de l’humour ».

-  Rappelle enfin la place centrale qu’aura Hölderlin dans les conversations qui suivent.

Rappelle enfin la place centrale qu’aura Hölderlin dans les conversations qui suivent.

- « Ce contemporain exact de Clausewitz et de Hegel est indéniablement celui qui voit, au cœur des conflits européens, que l’essentiel se jouera pour le monde dans le face à face entre la Passion et le religieux archaïque, entre les Grecs et le Christ.

- Evoque la « haine mystérieuse » qui a opposé la France et l’Allemagne.

- « Nous ne cessons de souligner, au cœur de ces entretiens, que la relation loge au cœur de la réciprocité, etq eu la réconciliation révèle ce qu’aura signifie la guerre en négatif.

- « Le primat de la victoire est le triomphe des faibles. Celui de la bataille, en revanche, prélude é la seule conversion qui compte. »

- « On ne pourra pas sortir de cette amibivalence. Plus que jamais, j’ai la conviction que l’histoire a un sens ; que ce sens est redoutable ; mais qu’ »aux lieux du péril, croît aussi ce qui sauve »… (p.21)

La montée aux extrêmes

- Benoît Chantre interroge RG sur l’origine de son intérêt pour Clausewitz.

- Découverte récente.

- Liée à sa réflexion sur la violence traversant toute son œuvre.

- A découvert que Clausewitz était un penseur beaucoup plus profond, par delà la technique, sur le dépassement de la raison politique par la guerre sans fin.

- A vu dans De la guerre l’amorce du drame du monde moderne.

- Jusque-là, l’analyse d’Aron lui avait masqué le livre.

- Aron appartenait encore à un monde (celui de la Guerre froide) où la politique avait le dessus.

- Pense que l’anthropologue aura désormais plus à dire que les sciences politiques.

- Pense que le rationalisme des Lumières est dépassé par la nouvelle radicalité de la violence.

- BC rappelle qui fut Clausewitz (p.27)

- RG date à Valmy la nouvelle ère de la mobilisation totale.

- Rappelle ensuite le caractère fulgurant de la victoire d’Iéna.

- Traumatisme décisif pour la Prusse.

- Evoque la triste fin de Clausewitz, qui ne pourra concrétiser ses théories au service de son pays.

- Retour à Qu’est-ce que la guerre, premier chapitre du traité.

- Que dit Clausewitz ?

- Que la guerre en dentelles du XVIIIe est révolut.

- Que la stratégie indirecte est une erreur »due à la bonté d’âme ».

- Le duel devient une « montée aux extrêmes ».

- Celle-ci est théorique.

- Corrigée par la réalité de l’espace et du temps.

- Observe les effets de la masse.

- L’objectif politique est faible quand les masses sont indifférentes.

- « Ce sont bien les passions qui mènent le monde, n’en déplaisent au rationalisme de Raymond Aron ».

- Comment le darwinisme social a précipité les choses.

- Hegel a vue passer « l’esprit du monde » sous ses fenêtres, mais quel est-il ?

- « Moins l’inscription de l’universel dans l’histoire que le crépuscule de l’Europe. Non plus la théodicée de l’Esprit mais une formidable indifférenciation en cours. Voilà pourquoi Clausewitz me passionne et m’effraie à la fois ».

- Les interlocuteurs abordent alors les questions de l’action réciproque et du principe mimétique.

- Le ressort de l’imitation violente fait se ressembler de plus en plus les adversaires.

- La théorie mimétique contredit la thèse de l’autonomie : « descendre en soi, c’est toujours trouver l’autre ».

- On va vers la militarisation de la vie civile.

- Ce sont les guerres napoléoniennes qui ont provoqué cette mutation.

- Le terrorisme est l’aboutissement des « guerres de partisans2 qui justifient leur violence par l’agression dont ils le prétendent victimes.

- L’action réciproque contient une double virtualité : d’accélérer ou de freiner la violence.

- Napoléon obsède Clausewitz comme un « modèle-obstacle » à la Dostoïevski.

- Cite la scène de Charles V et de son fils Ferdinand auprès de l’Empereur, comme une scène d es Possédés.

- Clausewitz tire son ressentiment de sa passion venimeuse pour Napoléon. Le mimétisme le ronge lui-même.

- RG s’intéresse à la continuité de l’action guerrière, sur laquelle travaille justement Clausewitz.

- Revient à sa notion de « crise sacrificielle », qui risque de devenir le danger suprême au temps des armes nucléaires.

- L’action réciproque accélère la montée aux extrêmes dès lors qu’elle n’est plus cachée.

- Le christianisme a joué un rôle déterminant dans cette mise au jour.

- BC, rappelant les analyses de La violence et le sacré, observe que les guerres réelles masquent la guerre absolue à laquelle elles tendent de plus en plus.

- Evoquent les thèmes de l’attaque et de la défense.

- Force de la défense observée par Clausewitz.

- La victoire de celui qui attaque n’est souvent que provisoire.

- « Le conquérant veut la paix, le défenseur veut la guerre ».

- Rappelle la fuite en avant de Napoléon, contrainte par Alexandre.

- Clausewitz montre comment la défense « dicte la loi ».

- Les guerres modernes ne sont si violentes que parce qu’elles sont réciproques.

- Hitler mobilise tout un peuple pour répondre à l’humiliation de Versailles. L’attaque est entée sur une défense.

- Ben Laden répond aux USA en posant les siens en victimes agressées.

- Celui qui organise la défense est maîtrisé par la violence.

- En outre, différée, le choc n’en est que plus violent.

- Que l’agression ex nihilo n’existe pas.

- « L’agresseur a toujours déjà été agressé ».

- Chacun a toujours l’impression que c’est l’autre qui a commencé.

- Jusqu’à la Révolution, les instances de l’ordre et du désordre se trouvaient codifiées.

- Aujourd’hui, avec la mondialisation, la violence a toujours une longueur d’avance.

- Contrairement aux animaux, les hommes n’arrivent plus à contenir la réciprocité parce qu’ils s’imitent beaucoup rop.

- Revient à Œdipe vu par Sophocle.

- Qui voudrait nous faire croire qu’Œdipe est aussi coupable.

- Alors que c’est le groupe qui est coupable.

- Les petites sociétés archaïques ont canalisé leur violence par le sacrifice du bouc émissaire.

- La guerre d’extermination

- Selon RG, le principe de réciprocité, une fois libéré, n’assure plus la fonction inconsciente de jadis.

- La violence devient sa propre fin. On détruit pour détruire. « la montée aux extrêmes est servie par la science ou par la politique ».

- Principe de mort ou fatalité ? Il se le demande.

- Les massacres de civils sont autant de ratages sacrificiels.

- « Les rivalités mimétiques se déchaînent de façon contagieuse sans pouvoir jamais être conujurées ».

- On l’a vu au Rwanda comme dans les Balkans.

- « Bush est, de ce point de vue, la caricature même de ce qui manque à l’homme politique, incapable de penser de façon apocalyptique. Il n’a réussi qu’une chose : rompre une coexistence maintenue tant bien que mal entre ces frères ennemis de toujours ».

- Et d’entrevoir le pire.

- Qui mènera à l’affrontement sino-américain.

- Cite La guerre civile européenne de Nolte et Le passé d’une illusion de Furet, avant d’envisager une interprétation anthropologique du péché originel.

- « Le péché originel, c’est la vengeance, une vengeance interminable ».

- En revient à Pascal, contre Descartes.

- Parce que Descartes prétend commencer quelque chose alors qu’ « on ne commence rien. On répond toujours ».

- Revient ensuite aux instances opposées de la mimésis, en évoquant Durkheim et Gabriel Tarde et le moteur de la construction du social, à savoir l’imitation.

- Montre comment la mimésis est à la fois la cause de la crise et le moteur de la résolution.

- « La victime est toujours divinisée après qu’elle a été sacrifiée : le mythe est donc le mensonge qui dissimule le lynchage fondateur, qui nous parle de diux mais jamais des victimes que ces dieux ont été ».

- Passe emsuite à la mimésis paisible, qui a commebase l’appretissage et le maintien des codes cultureles dans la longue durée.

- « Pascal a très bien vu cela, quand il évoque la ruse de l’ »honnête homme » défendant les « grandeurs d’établissement ».

- Evoque la stérilité des « groupes de fusion » imaginés par Sartre.

- « La violence a depuis longtemps perdu son efficacité, mais on commence seulement à s’en rendre compte. »

- Clausewitz entre voit cette réalité qu’il n’y a pas de différence de nature, mais de degré, entre le commerce et la guerre.

- Les interlocuteurs vont parles des relations franco-allemandes, un des foyers mimétiques les plus virulents de l’ère moderne.

- Cite Clausewitz comme un curieux « avatar des Lumières » qui annonce « l’imminente dictature de la violence ».

- Il entrevoit « la lutte tragique des doubles ».

- « C’est au cercle vicieux de la violence qu’il faudrait pouvoir renoncer, à cet éternel retour d’un sacré de moins en moins contenu par les rites et qui se confond maintenant avec la violence ».

- Pense que le « religieux démystifié » du christianisme sera la seule issue de ce cercle vicieux. (p.65) René Girard, Achever Clausewitz. CarnetsNord, 363p. A suivre...

À La Désirade, ce 18 septembre. - Je me trouve parfois bien seul, mais il suffit que je reprenne Amiel n’importe où pour me rappeler la plénitude de ma vie, grâce d’abord à celles qui m’entourent, mais aussi grâce à mon propre élan aimant. C’est cela qui me protège en somme de tout: c’est que j’aime. Si je n’aime pas ou plus (Dimitri, notamment), c’est que mon amour a été blessé ou rejeté.

À La Désirade, ce 18 septembre. - Je me trouve parfois bien seul, mais il suffit que je reprenne Amiel n’importe où pour me rappeler la plénitude de ma vie, grâce d’abord à celles qui m’entourent, mais aussi grâce à mon propre élan aimant. C’est cela qui me protège en somme de tout: c’est que j’aime. Si je n’aime pas ou plus (Dimitri, notamment), c’est que mon amour a été blessé ou rejeté. Affects du paon. - Flannery O’Connor avait 27 paons, dont elle observait le choix des postures et des positions dans la poussière, sur un arbre ou sur un tas de fumier. « Un paon n’est accessible qu’à deux types d’émotion », écrit-elle à une correspondante qui s’apitoie à propos du handicap de l’un d’eux. Et de préciser: « Où trouver quelque chose à se mettre sous la dent et comment éviter ce qui pourrait le tuer tout en tuant lui-même ce dont il a besoin ».

Affects du paon. - Flannery O’Connor avait 27 paons, dont elle observait le choix des postures et des positions dans la poussière, sur un arbre ou sur un tas de fumier. « Un paon n’est accessible qu’à deux types d’émotion », écrit-elle à une correspondante qui s’apitoie à propos du handicap de l’un d’eux. Et de préciser: « Où trouver quelque chose à se mettre sous la dent et comment éviter ce qui pourrait le tuer tout en tuant lui-même ce dont il a besoin ».  (Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître ces jours chez Olivier Morattel)

(Ces notes sont extraites de Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005, à paraître ces jours chez Olivier Morattel)

Or Lambert écrit précisément ceci sur son cinquième feuillet que je recopie tandis que le ciel se découvre sur l’immense lac s’incurvant sous mes fenêtres à l’indifférence impériale des monts de Savoie aux vieilles neiges embrumées ce matin à la traditionnelle manière chinoise :

Or Lambert écrit précisément ceci sur son cinquième feuillet que je recopie tandis que le ciel se découvre sur l’immense lac s’incurvant sous mes fenêtres à l’indifférence impériale des monts de Savoie aux vieilles neiges embrumées ce matin à la traditionnelle manière chinoise :  Curieusement, j’ai retrouvé cette pensée de vieille peau apaisée chez le jeune Quentin Mouron, avec lequel je parlais l’autre jour, sur le gazon du campus lacustre de l’Université de Lausanne où il bûchait par devoir sur la controverse opposant Lukacs et Adorno, en parlant simplement de sa lecture de Kant dans le désert de Joshua Tree, de ma lecture des Remarques de Wittgenstein à Passau, de sa lecture de L’été des sept-dormants de Jacques Mercanton dans un chalet des Alpes vaudoises, de notre lecture comparées des Deux étendards de Lucien Rebatet, de sa septième lecture de Madame Bovary dont la fin de Monsieur l’étreint toujours d’émotion, de ma lecture de Lumière d’août un après-midi d’été place Paul Verlaine à Paris où il commença de pleuvoir des gouttes chaudes sur mon livre, de sa lecture de Céline à Trona (California) enfin de ma lecture des Feuilles tombées de Vassily Rozanov au Pincio de Rome ou au jardin du Luxembourg ou à Central Park ou sur un banc de Brooklyn Heights ou dans une librairie tokyoïte du quartier de Kanda, et voici que je lui récite par cœur :

Curieusement, j’ai retrouvé cette pensée de vieille peau apaisée chez le jeune Quentin Mouron, avec lequel je parlais l’autre jour, sur le gazon du campus lacustre de l’Université de Lausanne où il bûchait par devoir sur la controverse opposant Lukacs et Adorno, en parlant simplement de sa lecture de Kant dans le désert de Joshua Tree, de ma lecture des Remarques de Wittgenstein à Passau, de sa lecture de L’été des sept-dormants de Jacques Mercanton dans un chalet des Alpes vaudoises, de notre lecture comparées des Deux étendards de Lucien Rebatet, de sa septième lecture de Madame Bovary dont la fin de Monsieur l’étreint toujours d’émotion, de ma lecture de Lumière d’août un après-midi d’été place Paul Verlaine à Paris où il commença de pleuvoir des gouttes chaudes sur mon livre, de sa lecture de Céline à Trona (California) enfin de ma lecture des Feuilles tombées de Vassily Rozanov au Pincio de Rome ou au jardin du Luxembourg ou à Central Park ou sur un banc de Brooklyn Heights ou dans une librairie tokyoïte du quartier de Kanda, et voici que je lui récite par cœur : Marc Dugain, né en 1957 au Sénégal (cette année où nous avions dix ans et fauchions des San A à la kiosquière des abords du collège de Béthusy, dite La Nénette, avant de les lui revendre), est un écrivain qui fabrique ses livres avec un grand soin d’artisan fabriquant une chaise, une belle et bonne chaise (parfois électrifiée) où s’asseoir pour livre ses livres. Les littéraires le snoberont peut-être parce qu’il écrit clair et net, direct comme on cogne, et que son histoire frise le polar, sauf qu’elle tire plus vers Dostoïevski (que son protagoniste lit dans sa cellule) que vers le thriller standardisé des temps qui courent. Le roman « travaille » la vie réelle d’Ed Klemper, terrifiante histoire relatée par Stéphane Bourgoin dans un livre sur les serial killers qu’il faut lire aussi. Tout cela bien loin de Lambert Schlechter et de ses Chinois ? Pas du tout, car tout de la pensée pratique et de la poésie réelle se tient, n’est-ce pas ?

Marc Dugain, né en 1957 au Sénégal (cette année où nous avions dix ans et fauchions des San A à la kiosquière des abords du collège de Béthusy, dite La Nénette, avant de les lui revendre), est un écrivain qui fabrique ses livres avec un grand soin d’artisan fabriquant une chaise, une belle et bonne chaise (parfois électrifiée) où s’asseoir pour livre ses livres. Les littéraires le snoberont peut-être parce qu’il écrit clair et net, direct comme on cogne, et que son histoire frise le polar, sauf qu’elle tire plus vers Dostoïevski (que son protagoniste lit dans sa cellule) que vers le thriller standardisé des temps qui courent. Le roman « travaille » la vie réelle d’Ed Klemper, terrifiante histoire relatée par Stéphane Bourgoin dans un livre sur les serial killers qu’il faut lire aussi. Tout cela bien loin de Lambert Schlechter et de ses Chinois ? Pas du tout, car tout de la pensée pratique et de la poésie réelle se tient, n’est-ce pas ?

Quelques semaines auparavant, en effet, la lecture du premier livre de Quentin Mouron, Au point d’effusion des égouts, avait été mon plus grand bonheur de fin d’année. Je m’étais réjouis comme très rarement de rendre compte de ce livre dans les colonnes de 24 Heures et sur mes blogs, autant que je m’étais réjouis, en 1973, de publier mon premier livre à L’Age d’Homme. Je me sentais extraordinairement proche de ce youngster qui eût pu être mon petit-fils, déjà nous avions échangé une cinquantaine de courriels complices et souvent bien denses, et maintenant Quentin me disait : vas-y, fonce Alphonse, Morattel est un peu cinglé mais il fait son job. Donc je m’y suis mis : en trois mois j’ai bouclé ce nouveau livre à paraître dans quelques jours. J’ai laissé de côté mes rhapsodies qui n’étaient encore qu’un chantier, j’ai repris un ouvrage déjà pas mal avancé mais dont je ne voyais pas qui il pouvait intéresser, intitulé Le Souffle de la vie et constituant la suite, en plus largement polyphonique, de L’Ambassade du papillon, des Passions partagées et de Riches Heures.

Quelques semaines auparavant, en effet, la lecture du premier livre de Quentin Mouron, Au point d’effusion des égouts, avait été mon plus grand bonheur de fin d’année. Je m’étais réjouis comme très rarement de rendre compte de ce livre dans les colonnes de 24 Heures et sur mes blogs, autant que je m’étais réjouis, en 1973, de publier mon premier livre à L’Age d’Homme. Je me sentais extraordinairement proche de ce youngster qui eût pu être mon petit-fils, déjà nous avions échangé une cinquantaine de courriels complices et souvent bien denses, et maintenant Quentin me disait : vas-y, fonce Alphonse, Morattel est un peu cinglé mais il fait son job. Donc je m’y suis mis : en trois mois j’ai bouclé ce nouveau livre à paraître dans quelques jours. J’ai laissé de côté mes rhapsodies qui n’étaient encore qu’un chantier, j’ai repris un ouvrage déjà pas mal avancé mais dont je ne voyais pas qui il pouvait intéresser, intitulé Le Souffle de la vie et constituant la suite, en plus largement polyphonique, de L’Ambassade du papillon, des Passions partagées et de Riches Heures.

De la formation des rêves, de la jobardise des intellectuels et des enseignements de Simon Leys.

De la formation des rêves, de la jobardise des intellectuels et des enseignements de Simon Leys.

Cette petite maison de pierre au toit couvert d’ardoises, serré dans ce bled perdu que surplombent de hautes et farouches pentes boisées de châtaigniers roux, sur l’ubac du val Maggia, est vraiment le dernier endroit où l’on imaginerait le gîte d’une romancière américaine mondialement connue dont le dernier livre paru, Catastrophes, traite des aspects les plus noirs de la vie contemporaine. Pour arriver à sa porte, j’ai traversé toute la Suisse, hier, ralliant Locarno d’où, par le car postal jaune flambant, j’ai débarqué à l’arrêt du bord de la rivière, à vingt minutes de marche d’Aurigeno, après quoi je n’avais plus qu’à suivre les indications téléphonées à voix toute douce : le chemin du haut, la fontaine et, visible tout à côté, la porte verte dont le heurtoir est une délicate main de femme…

Cette petite maison de pierre au toit couvert d’ardoises, serré dans ce bled perdu que surplombent de hautes et farouches pentes boisées de châtaigniers roux, sur l’ubac du val Maggia, est vraiment le dernier endroit où l’on imaginerait le gîte d’une romancière américaine mondialement connue dont le dernier livre paru, Catastrophes, traite des aspects les plus noirs de la vie contemporaine. Pour arriver à sa porte, j’ai traversé toute la Suisse, hier, ralliant Locarno d’où, par le car postal jaune flambant, j’ai débarqué à l’arrêt du bord de la rivière, à vingt minutes de marche d’Aurigeno, après quoi je n’avais plus qu’à suivre les indications téléphonées à voix toute douce : le chemin du haut, la fontaine et, visible tout à côté, la porte verte dont le heurtoir est une délicate main de femme…

Avec Fukushima, récit d’un désastre, Michael Ferrier élève le témoignage au rang du grand art.

Avec Fukushima, récit d’un désastre, Michael Ferrier élève le témoignage au rang du grand art.

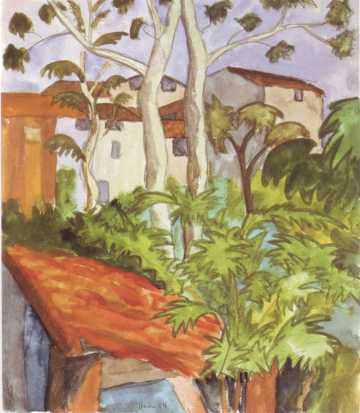

«Je ne suis pas un très bon peintre, écrit Hesse dans un texte de 1926, je ne suis qu’un amateur; mais dans toute celle vallée, ajoute-t-il aussitôt, il n’y a pas une seule personne qui connaisse et aime mieux que moi les visages des saisons, des jours et des heures, les plissements du terrain, les dessins de la rive, les caprices des sentiers dans les bois, qui les garde comme moi précieusement en son coeur et vive avec eux autant que je le fais». Dans un des poèmes émaillant ce recueil de proses, intitulé Le Peintre peint une usine dans la vallé, la vision plastique de l’écrivain-aquarelliste se prolonge tout naturellement par les mots d’une feinte naïveté: «Tu est très belle aussi dans la verte vallée,/Usine, abri pourtant de tout ce que j’abhorre:/Course au gain, esclavage, amère réclusion». Ainsi salue-t-il le «tendre bleu, /bleu passé sur les murs des modestes demeures/A l’odeur de savon, de bière et de marmaille!», avant de lancer en finalement que «le plus beau, c’est bien la rouge chemineée/Dressée sur ce monde stupide,/Belle, fière, jouet ridicule,/Cadran solaire de géant».

«Je ne suis pas un très bon peintre, écrit Hesse dans un texte de 1926, je ne suis qu’un amateur; mais dans toute celle vallée, ajoute-t-il aussitôt, il n’y a pas une seule personne qui connaisse et aime mieux que moi les visages des saisons, des jours et des heures, les plissements du terrain, les dessins de la rive, les caprices des sentiers dans les bois, qui les garde comme moi précieusement en son coeur et vive avec eux autant que je le fais». Dans un des poèmes émaillant ce recueil de proses, intitulé Le Peintre peint une usine dans la vallé, la vision plastique de l’écrivain-aquarelliste se prolonge tout naturellement par les mots d’une feinte naïveté: «Tu est très belle aussi dans la verte vallée,/Usine, abri pourtant de tout ce que j’abhorre:/Course au gain, esclavage, amère réclusion». Ainsi salue-t-il le «tendre bleu, /bleu passé sur les murs des modestes demeures/A l’odeur de savon, de bière et de marmaille!», avant de lancer en finalement que «le plus beau, c’est bien la rouge chemineée/Dressée sur ce monde stupide,/Belle, fière, jouet ridicule,/Cadran solaire de géant».

Montélimar, ce 14 janvier. - Passé l’après-midi à Grignan chez les Jaccottet, vingt-sept ans après notre première rencontre avec Emile Moeri, l’abbé Vincent et le peintre Pierre Estoppey, les facteurs de clavecins Wayland Dobson et son ami Jeannot l’oiseau. Ces gens sont à la fois avenants (elle surtout) et un peu pincés à la protestante (surtout lui), et la conversation, passée certaine crispation, est à la fois naturelle et intéressante, mais ce n’est plus la gaîté que je me rappelais.

Montélimar, ce 14 janvier. - Passé l’après-midi à Grignan chez les Jaccottet, vingt-sept ans après notre première rencontre avec Emile Moeri, l’abbé Vincent et le peintre Pierre Estoppey, les facteurs de clavecins Wayland Dobson et son ami Jeannot l’oiseau. Ces gens sont à la fois avenants (elle surtout) et un peu pincés à la protestante (surtout lui), et la conversation, passée certaine crispation, est à la fois naturelle et intéressante, mais ce n’est plus la gaîté que je me rappelais. Chez les Jaccottet. - C’est à la lumière, déjà, qu’on se sent approcher du lieu. Là-bas, au sud de Valence, lorsque la vallée du Rhône s’ouvre plus large au ciel et que les lavandes et les oliviers répandent leurs éclats mauve-argent dans les replis intimes d’un paysage encore montueux, à un moment donné l’on sent que la lumière à tourné et qu’on va retrouver un certain «ton» pictural et musical (au sens d’une peinture et d’une musique mentales mais sans rien d’abstrait) qui émane pour ainsi dire physiquement des livres de Philippe Jaccottet.

Chez les Jaccottet. - C’est à la lumière, déjà, qu’on se sent approcher du lieu. Là-bas, au sud de Valence, lorsque la vallée du Rhône s’ouvre plus large au ciel et que les lavandes et les oliviers répandent leurs éclats mauve-argent dans les replis intimes d’un paysage encore montueux, à un moment donné l’on sent que la lumière à tourné et qu’on va retrouver un certain «ton» pictural et musical (au sens d’une peinture et d’une musique mentales mais sans rien d’abstrait) qui émane pour ainsi dire physiquement des livres de Philippe Jaccottet.