Au commencement

Une cigarette tue un lapin, disait Grossvater. On ne doit pas fumer : c’est mal. C’est un péché. Dieu ne sera pas content s’Il vous voit fumer. Dix cigarettes tuent un cheval.

Lorsque Dieu créa le monde, Il le fit comme il faut. Alors, personne ne fumait, ni ne buvait, ni ne gaspillait son argent. Dieu n’a pas créé la cigarette ni les tavernes. Il n’a pas pu vouloir ça.

Dieu a tout de suite tout arrangé tiptop dans le jardin, disait Grossvater.

Au commencement, Il a fait les cieux et la terre. Pour qu’on s’y retrouve, dans le noir, Il a mis la lumière. Et la lumière fut. Et puis l’eau : l’eau douce qu’il y a au robinet, et l’eau salée à la mer. Vous n’avez pas encore vu la mer. Regardez là, sur l’atlas : la Suisse, c’est ça, et la mer c’est ça. Quand nous sommes allés travailler à l’Hôtel Royal du Caire, avec Grossmutter, nous avons pris le grand bateau pour la traverser.

Dieu a créée la mer pour les poissons, disait Grossvater. Et de même Il a créé le ciel pour les oiseaux. Et c’est comme ça aussi qu’Il a fait les cinq continents pour tous les animaux. Et pour finir, Il a créée l’homme qu’Il a appelé Adam, comme c’est écrit dans la Bible. Et d’une côte d’Adam Il a sorti une femme, et ce fut Eve.

Tout cela, Dieu l’a fait en six jours. Et le septième jour, qui était un dimanche, Dieu s’est reposé.

La faute

Avec l’argent de ce taxi, dit une fois Grossvater d’un ton de reproche à Tante Greta, comme nous venions de débarquer pour les grandes vacances, on aurait acheté une quantité de pain !

Alors tante Greta lui répondit du tac au tac, tout en dialecte, tandis qu’elle rangeait nos vêtements dans la penderie et que Tante Lena montait le reste de nos affaires à la mansarde.

Mais Grossvater poursuivait déjà : Dieu n’a pas pu vouloir le gaspillage.

Au commencement, il a mis Adam et Eve dans le Jardin, et tout était en ordre : les fleurs poussaient, chacune selon son espèce, les arbres donnaient et il y avait aussi des denrées coloniales et des comestibles, selon leur espèce.

Dieu avait tout prévu de manière à ce qu’on fût paré, mais voilà que l’homme a fauté.

L’homme veut toujours plus, disait Grossvater, alors il finit par faire des dettes.

Nous n’y comprenions rien, les enfants. Cependant, nous imaginions le lapin et le cheval fumant leurs cigarettes, sans oser nous échapper de là.

Quant à nos tantes, elles s’évertuaient à le faire taire, mais Grossvater continuait, imperturbable : et parce qu’il a fauté, l’homme a été chassé du Jardin, et la femme avec, et Dieu les a punis en les envoyant travailler à la sueur de leur front. Jawohl !

Les Mahométans

Les Mahométans

Chez les Mahométans disait Grossvater, à celui qui a volé, on coupe la main. Ce qui est juste est juste. Et il faisait le geste, avec une main, de trancher l’autre, supposée avoir fauté.

Au-dessus du poêle de la Stube (la chambre commune) se trouvait une grande photographie montrant Grossvater et Grossmutter au temps du Royal, juchés sur deux chameaux que conduisaient deux personnages vêtus de longues robes noires.

Celui qui va devant, nous avait dit Grossvater, c’est Mustapha, ce qui nous avait fait rire, à cause du maraudeur tigré de nos voisins, à la Rouvraie. Et celui de Grossmutter, c’est Brahim. Le Dieu de Mustapha et de Brahim est Allah. Quand ils vont prier, ils se prosternent ainsi en direction de La Mecque – et Grossvater s’était prosterné devant nous –, et jamais ils n’osent boire une goutte d’alcool, car Allah l’a défendu. Et nous pouvions distinguer, sur la photo sépia, les mains intactes des deux Mahométans.

Ensuite nous passions à table. Durant la prière, je fermais les yeux pour mieux voir Dieu, ainsi que me l’avait recommandé Tante Greta. Et le soir, après qu’il avait rangé sa bécane de colporteur à côté de l’atelier du facteur d’orgues, son plus vieux locataire, Grossvater y allait d’une autre litanie.

On reconnaît l’homme à son travail, disait-il. Lorsque Dieu a chassé Adam et Eve du Jardin, Il savait ce qu’Il faisait. On doit faire son travail comme il faut. Parce que si l’homme ne travaille pas, il va à la taverne et s’enivre pour oublier. Et comme l’argent vient bientôt à lui manquer, car tout se paie, voilà que l’homme est dans les dettes jusqu’au cou.

En outre, convoiter des douceurs, lit-on dans les Proverbes, est un péché, disait Grossvater.

Ainsi, au moment où, rituellement, avant le coucher, Grossmutter faisait passer, autour de la table de la Stube, la grande boîte ornée de vues polychromes des Alpes toujours pleine de choses délectables, les yeux de Grossvater se vrillaient-ils soudain à sa Bible ou à ses glossaires.

De fait, l’Ecriture Sainte et les langues étrangères qu’il avait pratiquées jadis, et dont il se gardait tant bien que mal de perdre l’usage, constituaient l’essentiel de ses lectures vespérales.

Telle année, il nous apprenait ainsi à souper que le fromage, en arabe, se dit gibne ; et telle autre, que l’expression appropriée à l’infortune du voyageur victime de quelque Italien aux doigts longs se traduit par gli è stato rubato il portafoglio.

Or, dès que Grossvater se mettait à parler d’autres langues que celles de Guillaume Tell ou du Général, son regard s’allumait.

Or, dès que Grossvater se mettait à parler d’autres langues que celles de Guillaume Tell ou du Général, son regard s’allumait.

Il disait good night, sleep well en se penchant vers nous, ou bien il disait buenas noches, hasta manana, ou encore, en français pointu de Paris, qu’il connaissait d’un séjour au Ritz, au temps de son apprentissage, il disait bonsoir Froufrou en clignant de l’œil à celle de mes sœurs qui était là, et Tante Greta secouait la tête, l’air de trouver que c’étaient là de drôles de manières, cependant que, de son côté, Grossmutter demeurait silencieuse comme à l’accoutumée, les yeux baissés sur son ouvrage.

Puis l’une ou l’autre de nos tantes nous conduisait à la mansarde et, si c’était Tante Greta, nous faisait répéter les versets du jour :

« Dans les cités de la savante Asie

Chez les enfants sauvages du désert

Et jusqu’au sein de la Polynésie

La Vérité marche à front découvert ».

La mansarde exhalait des odeurs d’herbes séchées, de naphtaline et de vieux chapeaux.

Pour échapper aux yeux scrutateurs de l’ours aux parapluies, je n’avais qu’à me tasser sous le duvet, contre la paroi orientée au levant, vers le Mont Righi et La Mecque, pendant qu’on nous faisait la lecture de Pinocchio

Pinocchio était en bois et il parlait, tandis que l’ours aux parapluies, qu’on avait retiré du hall d’entrée parce qu’il faisait nid à poussière, au dire de tante Greta, ne parlait pas bien qu’il fût lui aussi en bois.

Quant à mon Mâni (ours en peluche), il n’était en bois ni ne parlait, mais c’était mon Mâni que je n’aurais pas lâché, en de tels instants, pour tout l’or du monde.

Berg am See

Berg am See

Le prince Fiodor vilipendait tout son avoir, disait Grossvater, que c’en était une vergogne.

Au début de son exil, on racontait qu’il avait plus de fortune que tous les hôtes de Berg am See réunis. Mais il n’a pas su résister à la tentation, de sorte que le démon du jeu l’aurait ruiné, s’il n’était mort avant.

On ne doit pas jouer, disait Grossvater : c’est mal. Cela non plus, Dieu n’a pas pu le vouloir. Et s’Il a puni le prince Fiodor de s’être tellement enivré et d’avoir tant fumé et tant joué avec Lord Hamilton et les autres Messieurs, Il n’a fait qu’appliquer Sa Loi. Que ceux qui ont des yeux voient ! Que ceux qui ont des oreilles entendent !

Pensez que le prince Fiodor ne se levait jamais avant des onze heures du matin, alors de quoi s’étonner ?

On commence à jouer, disait Grossvater. On met d’abord une petite somme : mettons cinq francs. Et puis on met plus – c’est le démon du jeu. On met donc dix francs. Pensez à tout ce qu’on achèterait de nécessaire avec ça ! Et puis on met encore plus. On met cent francs. Et alors c’est fini terminé. Schluss : on est perdu !

Et savez-vous ce que faisait ce fou de Russe certains dimanches, quand il avait bu jusqu’au matin ? C’est presque à ne pas croire, et pourtant Grossmutter aussi l’a vu.

Donc le jour du Seigneur, le prince Fiodor descendait à l’église du village avec Lord Hamilton. Ils prenaient par le sentier muletier, et c’était le vieux diplomate qui soutenait le prince Fiodor, lui qui avait à peine trente ans. Ensuite, le prince allait se mettre juste au-dessus du parvis, derrière un mélèze accroché à la pente, et quand les gens sortaient de la messe, il plongeait ses deux mains dans ses poches et en sortait des poignées de monnaie qu’il faisait pleuvoir de là-haut. Alors les enfants du village se jetaient les uns sur les autres comme les diables de la Géhenne. Et cela faisait rire les deux insensés ! C’étaient pourtant des Messieurs, mais lorsqu’ils sont pris de boisson, le maître et le valet sont pareils.

Maintenant, vous pouvez regarder à la longue-vue.

De la galerie du Grand Hôtel désaffecté de Berg am See où il nous avait entraînés cette fois-là, pendant que Grossmutter et nos tantes préparaient le goûter au milieu des gentianes, Grossvater désignait un chemin longeant un promontoire d’herbe ensoleillée d’où il semblait qu’on eût pu se lancer dans les eaux de cristal émeraude du lac, en contrebas.

Regardez, disait Grossvater, mais chacun son tour : voilà par où arrivaient les hôtes, dans le temps, tous à dos de mulet, sauf le prince Fiodor qui se faisait transporter par l’ancienne chaise à porteurs.

Et là-haut, poursuivait Grossvater, c’est le Teufelhorn.

A la longue-vue, on voyait deux espèces de cornes et l’arête d’un long museau de pierre à l’aplomb du clocher de la chapelle anglicane flanquant le Grand Hôtel.

C’est là-haut que le Sepp emmenait les Messieurs pour quelque argent, disait Grossvater. Des trois fils du carillonneur de Berg am See, ce Sepp était le seul qui ne buvait pas, et puis on disait que sa bravoure en faisait un autre Winkelried.

Alors le prince Fiodor, quand il s’est mis à tousser, a voulu que le Sepp monte au Teufelhorn pour y allumer un feu à l’occasion de son anniversaire. Et les Messieurs buvaient avec lui, ce soir-là, en attendant la tombée de la nuit. Et le prince Fiodor, à l’instant où l’on a vue la lueur du feu sur la montagne, s’est levé et a dit qu’il allait bientôt mourir mais qu’il laisserait un pécule au Sepp à la condition qu’il commémore ainsi son souvenir d’année en année. Et il en fut selon sa volonté, après le décès du pauvre type, jusqu'à ce triste printemps où l’avalanche a emporté le Sepp.

Dans le temps, dit encore Grossvater, comme nos tantes, probablement à notre recherche, donnaient de la voix de tous côtés, on ne vivait pas comme au jour d’aujourd’hui, et pourtant il y avait déjà le Bien et le Mal, et en cela rien n’a changé.

Au commencement, Dieu n’a pas créé le riche et le miséreux, mais Il a établi Adam et Eve dans le jardin, et c’était bien comme ça.

Ensuite, tout remonte à la faute, sans quoi vous n’auriez pas tant de pauvres bougres. Car voilà ce qui se passe depuis l’affaire du Serpent : l’homme fait tout ce qui est défendu, et c’est alors qu’il s’égare dans les ténèbres, tout comme Caïn que Dieu a maudit.

A supposer que vous donniez la même somme le matin à deux particuliers, ajoutait-il, vous pouvez être sûrs que le soir, l’un des deux aura tout dépensé alors que l’autre se sera dépêché d’aller faire un versement à sa Caisse d’épargne. Et Grossvater nous enjoignait, une fois de plus, de mettre de côté sou par sou afin d’avoir de quoi plus tard.

D’un côté, il y a donc le Bien, disait-il encore, et de l’autre il y a le Mal. Ce que l’homme a semé, il le moissonnera.

Grossmutter qu’on voyait coudre ensemble des carrés de laine destinés aux missions des pays chauds, c’était le Bien. Tandis que le Mal était d’enfreindre les Dix Commandements, de céder à l’attrait de l’un ou l’autre des Sept Péchés Capitaux, de ne pas honorer la mémoire du Général, de fouler les plates-bandes de Tante Greta, de se présenter à table les ongles en deuil ou de ne pas se tenir tranquille à la messe au risque d’être privé non seulement du Salut, mais encore de la traditionnelle friandise de l’étape dominicale au tea-room La Couronne.

(Ces pages constituent le début du récit kaléidoscopique intitulé Le Pain de coucou, paru en 1983 à L’Age d’Homme, Prix Schiller 1983, et réédité dans la collection Poche suisse (No 144) avec une préface de Pierre-Olivier Walzer.)

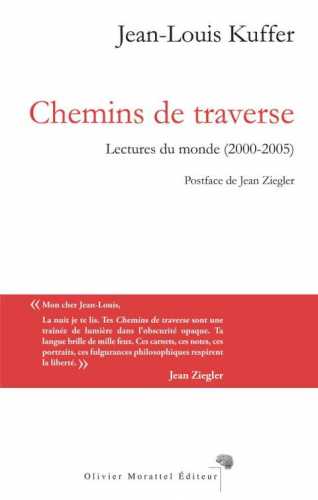

Jean-Louis Kuffer, Chemins de traverse - Lectures du monde / 2000-2005 (Olivier Morattel, 2012)

Jean-Louis Kuffer, Chemins de traverse - Lectures du monde / 2000-2005 (Olivier Morattel, 2012)

Au moins me suis-je assez rattrapé, ces derniers mois, depuis que j’ai commencé d’arracher un carreau à la jachère du jardin de curé de La Désirade, puis un autre et un autre encore, sans me presser ni cesser de lire ou de psalmodier à portée de voix de celle que j’aime.

Au moins me suis-je assez rattrapé, ces derniers mois, depuis que j’ai commencé d’arracher un carreau à la jachère du jardin de curé de La Désirade, puis un autre et un autre encore, sans me presser ni cesser de lire ou de psalmodier à portée de voix de celle que j’aime. La terre en coupe est comme un rêve d’enfant: un merveilleux terrier à étages où l’on descend et remonte à n’en plus finir par tout un réseau de galeries fleurant la vieille farine et les fleurs séchées. Il y a des greniers et des cachettes: c’est là qu’on range les réserves de fruits et les chaînes de saucisses, les jarres et les barriques, les souvenirs de toute sorte. Il y a des balcons de bois d’où l’on surplombe tout le pays et les montagnes d’en face, selon la lumière, forment tantôt un dernier diadème himalayen et tantôt une cordilière pelée.

La terre en coupe est comme un rêve d’enfant: un merveilleux terrier à étages où l’on descend et remonte à n’en plus finir par tout un réseau de galeries fleurant la vieille farine et les fleurs séchées. Il y a des greniers et des cachettes: c’est là qu’on range les réserves de fruits et les chaînes de saucisses, les jarres et les barriques, les souvenirs de toute sorte. Il y a des balcons de bois d’où l’on surplombe tout le pays et les montagnes d’en face, selon la lumière, forment tantôt un dernier diadème himalayen et tantôt une cordilière pelée. (Ce texte est extrait du recueil intitulé Le Sablier des étoiles, paru chez Barnard Campiche en 1999).

(Ce texte est extrait du recueil intitulé Le Sablier des étoiles, paru chez Barnard Campiche en 1999).

Ce vagabondage buissonnier nous vaut, de la part de cet "écrivain de l'intime et de la vie privée", de véritables transmutations de ces lectures du monde, auxquelles le lecteur, à son tour, a toutes opportunités de se nourrir l'esprit. Car JLK, a au moins deux vocations: celle d'annoter des livres dont il s'attache "à dégager et transmettre la substance" et celle d'écrire ses propres textes, sur sa table matinale, à cinq heures du matin le plus souvent. Je ne parle pas de cette troisième vocation qu'est sa lecture du monde par le truchement de l'aquarelle...qui n'apparaît pas dans le livre, a contrario de son blog.

Ce vagabondage buissonnier nous vaut, de la part de cet "écrivain de l'intime et de la vie privée", de véritables transmutations de ces lectures du monde, auxquelles le lecteur, à son tour, a toutes opportunités de se nourrir l'esprit. Car JLK, a au moins deux vocations: celle d'annoter des livres dont il s'attache "à dégager et transmettre la substance" et celle d'écrire ses propres textes, sur sa table matinale, à cinq heures du matin le plus souvent. Je ne parle pas de cette troisième vocation qu'est sa lecture du monde par le truchement de l'aquarelle...qui n'apparaît pas dans le livre, a contrario de son blog.  Cet aperçu d'écrivains que je pratique - il en est bien d'autres dans ce livre que je connais peu ou prou - montre "qu'il y a du Noé" chez ce "passeur de livres appelé à faire cohabiter, dans son arche, les espèces les plus dissemblables, voire les plus adverses". Comme il le souligne "cela suppose une empathie à peu près sans limites, et qui requiert un effort souvent inaperçu".

Cet aperçu d'écrivains que je pratique - il en est bien d'autres dans ce livre que je connais peu ou prou - montre "qu'il y a du Noé" chez ce "passeur de livres appelé à faire cohabiter, dans son arche, les espèces les plus dissemblables, voire les plus adverses". Comme il le souligne "cela suppose une empathie à peu près sans limites, et qui requiert un effort souvent inaperçu".  Parmi ses litanies, qui commencent par "celui qui", "celle qui" ou "ceux qui", qui sont bien vues, et qu'il égrène tout le long du livre, j'aime particulièrement celle-ci : "Celle qui fait le ménage en se rappelant la sentence d'Alexandre Vialatte: "L'homme est poussière. D'où l'importance du plumeau".

Parmi ses litanies, qui commencent par "celui qui", "celle qui" ou "ceux qui", qui sont bien vues, et qu'il égrène tout le long du livre, j'aime particulièrement celle-ci : "Celle qui fait le ménage en se rappelant la sentence d'Alexandre Vialatte: "L'homme est poussière. D'où l'importance du plumeau". À la rencontre de deux faiseurs de best sellers: Paul-Loup Sulitzer et Gérard de Villiers. Anecdote vintage...

À la rencontre de deux faiseurs de best sellers: Paul-Loup Sulitzer et Gérard de Villiers. Anecdote vintage... D’un gredin l’autre, Gérard de Villiers ne pouvait mieux se présenter, en me faisant attendre lui aussi dans son cabinet de travail de l’avenue Foch, que par la statue trônant au milieu de la pièce, d’une femme nue de laiton doré, accroupie et les jambes largement écartées, dans le sexe de laquelle était fichée une kalachnikov certifiée d’origine.

D’un gredin l’autre, Gérard de Villiers ne pouvait mieux se présenter, en me faisant attendre lui aussi dans son cabinet de travail de l’avenue Foch, que par la statue trônant au milieu de la pièce, d’une femme nue de laiton doré, accroupie et les jambes largement écartées, dans le sexe de laquelle était fichée une kalachnikov certifiée d’origine.

Un fascinant Musée de l’art brut, à Lausanne, dont la première collection fut celle de Jean Dubuffet, qui la légua à notre bonne ville, réunit les productions les plus étonnantes de ce qu’on appelle l’art brut, à proximité de l’art naïf et de l’art populaire, mais qui devrait être le fait de créateurs non initiés à la « culture », au sens conventionnel et institutionnel. Michel Thévoz, premier conservateur du lieu, a fixé les limites du champs de l'art brut, qui se discute pourtant.

Un fascinant Musée de l’art brut, à Lausanne, dont la première collection fut celle de Jean Dubuffet, qui la légua à notre bonne ville, réunit les productions les plus étonnantes de ce qu’on appelle l’art brut, à proximité de l’art naïf et de l’art populaire, mais qui devrait être le fait de créateurs non initiés à la « culture », au sens conventionnel et institutionnel. Michel Thévoz, premier conservateur du lieu, a fixé les limites du champs de l'art brut, qui se discute pourtant.  Or il me semble que Mario del Sarto participe de cette catégorie, avec cela de particulier qu’il a le savoir-faire d’un artisan-artiste de métier et une intelligence parfaitement équilibrée, selon les normes.

Or il me semble que Mario del Sarto participe de cette catégorie, avec cela de particulier qu’il a le savoir-faire d’un artisan-artiste de métier et une intelligence parfaitement équilibrée, selon les normes.  Cela étant, les œuvres de ce sculpteur descendant des spartani de Carrare ne sauraient être intégrées dans un musée. Solidement implantées au lieu même où elles ont été taillées, elles constituent, dans un val des hauts de la cité toscane, un ensemble monumental fascinant où s’active encore le sculpteur, aujourd’hui âgé de 85 ans.

Cela étant, les œuvres de ce sculpteur descendant des spartani de Carrare ne sauraient être intégrées dans un musée. Solidement implantées au lieu même où elles ont été taillées, elles constituent, dans un val des hauts de la cité toscane, un ensemble monumental fascinant où s’active encore le sculpteur, aujourd’hui âgé de 85 ans.  Lorsque nous nous sommes pointés dans le vallon, à l’aplomb des grandes carrières de Carrare et du foyer d'anarchie de Colonnata, où se déploient ses centaines de sculptures, bas-reliefs, bustes, têtes et autres frises et fontaines, Mario, en tablier bleu, était en train de sculpter un énorme bloc de marbre quadrangulaire qu’il ornait de scènes en bas-relief évoquant l’histoire des carrières et la destinée particulière des spartani.

Lorsque nous nous sommes pointés dans le vallon, à l’aplomb des grandes carrières de Carrare et du foyer d'anarchie de Colonnata, où se déploient ses centaines de sculptures, bas-reliefs, bustes, têtes et autres frises et fontaines, Mario, en tablier bleu, était en train de sculpter un énorme bloc de marbre quadrangulaire qu’il ornait de scènes en bas-relief évoquant l’histoire des carrières et la destinée particulière des spartani.  Après les présentations, où mon ami le Gentiluomo, avocat à Carrare et conjoint de notre amie la Professorella, alias Anne-Marie Jaton, lui a révélé ma véritable passion pour son art (je suis resté près d’une heure à photographier ses pièces, en son absence, lors de notre premier passage), et que je lui ai dit ma surprise de voir tant de nouvelles sculptures de tous côtés, Mario m’a répondu qu’un artiste ne pouvait faire que créer sans discontinuer puisque telle est sa vocation, et d’ailleurs « lavorare riposa », travailler repose, est sa devise, qu’il a inscrite au fronton de son atelier. Sur quoi, voyant mon intérêt, il est allé chercher un morceau de marbre qu’il a commencé de façonner, au moyen d’une petite meule et d’un ciseau, pour lui donner la forme d’une figure au profil évoquant celles des îles de Pâques…

Après les présentations, où mon ami le Gentiluomo, avocat à Carrare et conjoint de notre amie la Professorella, alias Anne-Marie Jaton, lui a révélé ma véritable passion pour son art (je suis resté près d’une heure à photographier ses pièces, en son absence, lors de notre premier passage), et que je lui ai dit ma surprise de voir tant de nouvelles sculptures de tous côtés, Mario m’a répondu qu’un artiste ne pouvait faire que créer sans discontinuer puisque telle est sa vocation, et d’ailleurs « lavorare riposa », travailler repose, est sa devise, qu’il a inscrite au fronton de son atelier. Sur quoi, voyant mon intérêt, il est allé chercher un morceau de marbre qu’il a commencé de façonner, au moyen d’une petite meule et d’un ciseau, pour lui donner la forme d’une figure au profil évoquant celles des îles de Pâques…  Or tout de suite j’ai senti, chez ce grand vieillard de 85 ans au très beau visage et aux mains très fines, une qualité de rayonnement, de présence et d’attention, de précision dans le langage et de poésie dans l’expression, qui m’ont donné envie de le revoir et de le faire connaître, non du tout pour la gloire qu’il pourrait en tirer (il ne se fait aucune illusion sur les vanités humaines) mais pour le simple bonheur de faire partager éventuellement une belle rencontre.

Or tout de suite j’ai senti, chez ce grand vieillard de 85 ans au très beau visage et aux mains très fines, une qualité de rayonnement, de présence et d’attention, de précision dans le langage et de poésie dans l’expression, qui m’ont donné envie de le revoir et de le faire connaître, non du tout pour la gloire qu’il pourrait en tirer (il ne se fait aucune illusion sur les vanités humaines) mais pour le simple bonheur de faire partager éventuellement une belle rencontre. S’il ne rêve pas de gloriole personnelle, Mario del Sarto a fait maintes démarches, vaines jusque-là, en sorte de hisser son immense Spartano au sommet d’un pic voisin d’où il dominerait toute la région, jusqu’à la ville de Carrare.

S’il ne rêve pas de gloriole personnelle, Mario del Sarto a fait maintes démarches, vaines jusque-là, en sorte de hisser son immense Spartano au sommet d’un pic voisin d’où il dominerait toute la région, jusqu’à la ville de Carrare.  Mais qui sont plus précisément ces fameux spartani ? Ce sont ces ouvriers indépendants, souvent proches de l’anarchie (dont le mouvement italien est né tout près de là, dans le bourg surplombant de Colonnata, qui passaient, au début du siècle passé, leurs journée à tailler des « chutes » de marbre, qu’ils revendaient ensuite pour survivre. Lui-même, né sur les lieux, en connaît parfaitement l’histoire. Mais il y a aussi du philosophe et même de l’apôtre en Mario, et c’est là qu’il rejoint les artistes bruts, avec des œuvres symboliques ou allégoriques aux visées édifiantes.

Mais qui sont plus précisément ces fameux spartani ? Ce sont ces ouvriers indépendants, souvent proches de l’anarchie (dont le mouvement italien est né tout près de là, dans le bourg surplombant de Colonnata, qui passaient, au début du siècle passé, leurs journée à tailler des « chutes » de marbre, qu’ils revendaient ensuite pour survivre. Lui-même, né sur les lieux, en connaît parfaitement l’histoire. Mais il y a aussi du philosophe et même de l’apôtre en Mario, et c’est là qu’il rejoint les artistes bruts, avec des œuvres symboliques ou allégoriques aux visées édifiantes.  L’une de ses fresques raconte ainsi les méfaits du sport de masse, à propos d’un match de foot meurtrier, et voilà que, nous faisant visiter son atelier, il me présente je ne sais plus quel grand personnage de L’Enfer de Dante en me citant par cœur une dizaine de vers…

L’une de ses fresques raconte ainsi les méfaits du sport de masse, à propos d’un match de foot meurtrier, et voilà que, nous faisant visiter son atelier, il me présente je ne sais plus quel grand personnage de L’Enfer de Dante en me citant par cœur une dizaine de vers…

Jean-Louis Kuffer, Chemins de traverse ; lectures du monde 2000-2005. Olivier Morattel éditeur, 418p.

Jean-Louis Kuffer, Chemins de traverse ; lectures du monde 2000-2005. Olivier Morattel éditeur, 418p.

Cap d’Agde, au Studio Glamour, ce jeudi 24 mai. – J’ai bouclé ce matin le premier tiers de ma nouvelle noire Black is Blacky. J’en ai averti le dédicataire, Max Lobe, que j’ai en somme pris en otage dans ma fiction. Il me répond par SMS qu’il est un peu déprimé ces jours tant il peine à retrouver un nouveau job, en dépit de ses diplômes universitaires. Cela ne laisse de me révolter. Notre système générateur de chômage est une calamité. Mais je réponds à Maxou de faire la pige au chômecam (toutes les réalités vécus par des Camerounais finissent en cam) et de se consacrer sérieusement à son prochain livre, pour lequel il a la chance d’avoir un contrat ouvert chez Zoé. Je lui répète en outre qu’il pourrait nous composer un délectable Journal d’un Bantou au vu de ce qu’il m’a raconté jusque-là de son pays et du nôtre, sur son ton teinté d’humour acide. Mais comme la plupart des écervelés de son âge, Max pense surtout à courater et à danser la zumba au lieu de prendre au sérieux la Littérature qui le fera entrer, tout vivant, dans la gloire des baobabs…

Cap d’Agde, au Studio Glamour, ce jeudi 24 mai. – J’ai bouclé ce matin le premier tiers de ma nouvelle noire Black is Blacky. J’en ai averti le dédicataire, Max Lobe, que j’ai en somme pris en otage dans ma fiction. Il me répond par SMS qu’il est un peu déprimé ces jours tant il peine à retrouver un nouveau job, en dépit de ses diplômes universitaires. Cela ne laisse de me révolter. Notre système générateur de chômage est une calamité. Mais je réponds à Maxou de faire la pige au chômecam (toutes les réalités vécus par des Camerounais finissent en cam) et de se consacrer sérieusement à son prochain livre, pour lequel il a la chance d’avoir un contrat ouvert chez Zoé. Je lui répète en outre qu’il pourrait nous composer un délectable Journal d’un Bantou au vu de ce qu’il m’a raconté jusque-là de son pays et du nôtre, sur son ton teinté d’humour acide. Mais comme la plupart des écervelés de son âge, Max pense surtout à courater et à danser la zumba au lieu de prendre au sérieux la Littérature qui le fera entrer, tout vivant, dans la gloire des baobabs…

Une réalité « autre ». – Dans son introduction à L’Homme perdu, qui a un peu valeur de manifeste poétique, Ramon Gomez de la Serna évoque la nécessité, pour le romancier, d’inventorier « une sorte de réalité latérale », et c’est exactement à quoi s’emploie Jean-Daniel Dupuy dans Le Magasin de curiosités, que j’ai commencé de lire ce soir. « Je suis de plus en plus indigné par la glose naturaliste et monotone de la vie, privée de son imprévu, de son chiendent », écrit encore Ramon, qui affirme en outre qu’ »offrir un roman sans le véritable fatras de la vie » lui paraît futile, citant en outre Macedonio Fernandez qui évoquait le « plus grand réaliste du Monde qui le décrit tel qu’il n’est pas », et cela aussi nous ramène au Magasin de curiosités qui prolonge, d’une autre façon, le « roman de choses » que Ramon entendait substituer au « roman de personnages », bien avant les expériences du Nouveau Roman puisque L’Homme perdu date de 1946…

Une réalité « autre ». – Dans son introduction à L’Homme perdu, qui a un peu valeur de manifeste poétique, Ramon Gomez de la Serna évoque la nécessité, pour le romancier, d’inventorier « une sorte de réalité latérale », et c’est exactement à quoi s’emploie Jean-Daniel Dupuy dans Le Magasin de curiosités, que j’ai commencé de lire ce soir. « Je suis de plus en plus indigné par la glose naturaliste et monotone de la vie, privée de son imprévu, de son chiendent », écrit encore Ramon, qui affirme en outre qu’ »offrir un roman sans le véritable fatras de la vie » lui paraît futile, citant en outre Macedonio Fernandez qui évoquait le « plus grand réaliste du Monde qui le décrit tel qu’il n’est pas », et cela aussi nous ramène au Magasin de curiosités qui prolonge, d’une autre façon, le « roman de choses » que Ramon entendait substituer au « roman de personnages », bien avant les expériences du Nouveau Roman puisque L’Homme perdu date de 1946… Or lisant le nouveau livre de Jean-Daniel Dupuy, édité dans une belle typographie « à l’ancienne » par les artisans d’Aencrages, je retrouve le parfum et la magie des explorations verbales ou topologiques de la littéraure latino-américaine (l’auteur m’a confié que Silvina Ocampo était sa boussole de préférence) ou l’esprit des oulipiens mais en plus sensuel (linguistiquement sensuel) et fantastique (thématiquement fantastique), avec une poésie d’une érudition baroque et fantaisiste que je m’efforcerai de mieux dégager après lecture. Il y a en tout cas là-dedans une suite au catalogue de l’impossible esquissé dans Invention des autres jours, qui fait écho à cet autre commentaire de Ramon : « Le roman n’est pas seulement, comme on l’a dit, « l’anthologie du possible », parce que c’est aussi « l’anthologie de l’impossible »…

Or lisant le nouveau livre de Jean-Daniel Dupuy, édité dans une belle typographie « à l’ancienne » par les artisans d’Aencrages, je retrouve le parfum et la magie des explorations verbales ou topologiques de la littéraure latino-américaine (l’auteur m’a confié que Silvina Ocampo était sa boussole de préférence) ou l’esprit des oulipiens mais en plus sensuel (linguistiquement sensuel) et fantastique (thématiquement fantastique), avec une poésie d’une érudition baroque et fantaisiste que je m’efforcerai de mieux dégager après lecture. Il y a en tout cas là-dedans une suite au catalogue de l’impossible esquissé dans Invention des autres jours, qui fait écho à cet autre commentaire de Ramon : « Le roman n’est pas seulement, comme on l’a dit, « l’anthologie du possible », parce que c’est aussi « l’anthologie de l’impossible »… Format polar. – En contraste absolu, la lecture du dernier thriller « judiciaire » de Michael Connelly, intitulé Volte-face et se déroulant essentiellement dans un prétoire de Los Angeles, ne ménage que des surprises… attendues, si l’on peut dire, et toujours « possibles » malgré l’astuce de l’intrigue qui consiste à faire passer le fameux avocat Michael Haller, défenseur des indéfendables, dans le camp de l’accusation où il devient procureur au procès rejugé d’une sombre affaire de petite fille assassinée.

Format polar. – En contraste absolu, la lecture du dernier thriller « judiciaire » de Michael Connelly, intitulé Volte-face et se déroulant essentiellement dans un prétoire de Los Angeles, ne ménage que des surprises… attendues, si l’on peut dire, et toujours « possibles » malgré l’astuce de l’intrigue qui consiste à faire passer le fameux avocat Michael Haller, défenseur des indéfendables, dans le camp de l’accusation où il devient procureur au procès rejugé d’une sombre affaire de petite fille assassinée. Lectures panoptiques. – J’avais plus ou moins prévu de ne descendre dans le Midi qu’avec deux trois livres, mais alors du super consistant, à savoir Voyage de Céline pour finir d’en annoter ma énième traversée, Les Frères Karamazov dans la traduction de Markowicz, et l’édition Biblos des nouvelles de Flannery O’Connor que je lis et relis également parce que j’aime inépuisablement l’humanité et la poésie fulgurante de cette chère peste. Et puis non, il en a été tout autrement : j’ai laissé Céline et Dostoïevski a casa pour les remplacer par une douzaine de livres plutôt récents, à commencer par le passionnant recueil de chroniques littéraires de Michel Cournot, De livre en livre, tandis que Lady L. emportait le premier volume de la trilogie japonaise « culte » d’Haruki Murakami, 1Q84. Ensuite, il nous a suffi d’une première escale à la Nouvelle librairie sétoise pour doubler le volume de nos réserves, et d’une visite chez Sauramps, à Montpellier, qui nous fait nous retrouver avec les classiques 33 livres «à lire absolument », sans compter cette pub affriolante qui nous recommande de lire, toutes affaires cessantes, Le Diable tout le temps de Donald Ray Pollock, taxé par les uns de « foudroyant » et de « sauvage », de « dévastateur » et d’ « effarant », quelque part entre Flannery O’Connor (mais si !) et Shakespeare, bref demain nous allons refaire nos plaquettes de frein à Béziers et sûr que je me le paie…

Lectures panoptiques. – J’avais plus ou moins prévu de ne descendre dans le Midi qu’avec deux trois livres, mais alors du super consistant, à savoir Voyage de Céline pour finir d’en annoter ma énième traversée, Les Frères Karamazov dans la traduction de Markowicz, et l’édition Biblos des nouvelles de Flannery O’Connor que je lis et relis également parce que j’aime inépuisablement l’humanité et la poésie fulgurante de cette chère peste. Et puis non, il en a été tout autrement : j’ai laissé Céline et Dostoïevski a casa pour les remplacer par une douzaine de livres plutôt récents, à commencer par le passionnant recueil de chroniques littéraires de Michel Cournot, De livre en livre, tandis que Lady L. emportait le premier volume de la trilogie japonaise « culte » d’Haruki Murakami, 1Q84. Ensuite, il nous a suffi d’une première escale à la Nouvelle librairie sétoise pour doubler le volume de nos réserves, et d’une visite chez Sauramps, à Montpellier, qui nous fait nous retrouver avec les classiques 33 livres «à lire absolument », sans compter cette pub affriolante qui nous recommande de lire, toutes affaires cessantes, Le Diable tout le temps de Donald Ray Pollock, taxé par les uns de « foudroyant » et de « sauvage », de « dévastateur » et d’ « effarant », quelque part entre Flannery O’Connor (mais si !) et Shakespeare, bref demain nous allons refaire nos plaquettes de frein à Béziers et sûr que je me le paie… Aujourd’hui le temps maussade, voire brouillasseux, était favorable à la lecture-lecture, mais lire les visages des gens cheminant sur la grève, contempler le spectacle des grandes vagues se brisant sur les rochers de la jetée au petit sémaphore, relever les derniers texti (un texto, des texti) de nos enfants, déchiffrer les inscriptions visant à la préservation morale du biotope (toute exhibition sexuelle est passible d’une amende de 17.000 euros ou d’emprisonnement) ou au contraire à l’incitation à la débauche entre adultes consentants (ce soir Gang Bang au Jardin d’Eve), bref grappiller de l’Hypertexte à tout-vat ne saurait que nous « éjouir un max » pour parler comme le cher Alcofribas Nasier quand il oubliait son nom de plume…

Aujourd’hui le temps maussade, voire brouillasseux, était favorable à la lecture-lecture, mais lire les visages des gens cheminant sur la grève, contempler le spectacle des grandes vagues se brisant sur les rochers de la jetée au petit sémaphore, relever les derniers texti (un texto, des texti) de nos enfants, déchiffrer les inscriptions visant à la préservation morale du biotope (toute exhibition sexuelle est passible d’une amende de 17.000 euros ou d’emprisonnement) ou au contraire à l’incitation à la débauche entre adultes consentants (ce soir Gang Bang au Jardin d’Eve), bref grappiller de l’Hypertexte à tout-vat ne saurait que nous « éjouir un max » pour parler comme le cher Alcofribas Nasier quand il oubliait son nom de plume…

Paradis : amour. – Sur la route de Montpellier où nous avons rendez-vous avec Jean-Daniel Dupuy, je lis à haute voix la page consacrée, dans Le Monde, par le très pertinent Jacques Mandelbaum, au dernier film de l’Autrichien Ulrich Seidl, en compétition à Cannes et qui risque, annonce le chroniqueur, de défriser les belles âmes. Cette dérive d’une femme seule dans les eaux troubles du tourisme sexuel, au Kenya, semble s’inscrire en effet dans le droit fil de ces docu-fictions paniques que furent Amours bestiales, sinistre inventaire des relations entretenues par notre espèce avec les animaux de compagnie, ou Import Export, non moins lugubre diptyque de deux personnages assez représentatifs de notre époque : la fille-mère ukrainienne qui essaie de survivre en Autriche où elle finit par trouver un poste d’aide-soignante dans un hosto après moult tribulations humiliantes ; et le jeune glandeur à pitbull et formation de vigile qui navigue lui aussi de job en job pour finir dans une quasi partouze avec son père plus minable que lui…

Paradis : amour. – Sur la route de Montpellier où nous avons rendez-vous avec Jean-Daniel Dupuy, je lis à haute voix la page consacrée, dans Le Monde, par le très pertinent Jacques Mandelbaum, au dernier film de l’Autrichien Ulrich Seidl, en compétition à Cannes et qui risque, annonce le chroniqueur, de défriser les belles âmes. Cette dérive d’une femme seule dans les eaux troubles du tourisme sexuel, au Kenya, semble s’inscrire en effet dans le droit fil de ces docu-fictions paniques que furent Amours bestiales, sinistre inventaire des relations entretenues par notre espèce avec les animaux de compagnie, ou Import Export, non moins lugubre diptyque de deux personnages assez représentatifs de notre époque : la fille-mère ukrainienne qui essaie de survivre en Autriche où elle finit par trouver un poste d’aide-soignante dans un hosto après moult tribulations humiliantes ; et le jeune glandeur à pitbull et formation de vigile qui navigue lui aussi de job en job pour finir dans une quasi partouze avec son père plus minable que lui… De la fraternité. - En fin d’après-midi, sur une terrasse de la place de la Comédie, à Montpellier, Jean-Daniel Dupuy nous à fait, à ma bonne amie et moi, une belle dédicace à son Ministère de la pitié (éditions de la Mauvaise Graine, 2002), en concluant « Parce que la littérature peut TOUT et permet des rencontres. Nous en sommes la preuve ! À l’impossible on est tenu. Fraternité ».

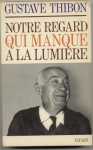

De la fraternité. - En fin d’après-midi, sur une terrasse de la place de la Comédie, à Montpellier, Jean-Daniel Dupuy nous à fait, à ma bonne amie et moi, une belle dédicace à son Ministère de la pitié (éditions de la Mauvaise Graine, 2002), en concluant « Parce que la littérature peut TOUT et permet des rencontres. Nous en sommes la preuve ! À l’impossible on est tenu. Fraternité ». Z comme Zambrano. – Ce matin encore, j’ignorais tout de Maria Zambrano. Au fil de nos premiers échanges, avec Jean-Daniel Dupuy, qui ignorait tout ce matin d’Annie Dillard dont je lui parle, il m’a révélé l’œuvre de cette essayiste espagnole dont la phrase et les développements, les fragments méditatifs, les fusées éclairantes et les méditations lyriques. me rappellent immédiatement Annie Dillard et Gustave Thibon. « La pensée vivifie », écrit Maria Zambrano. Et voici ce qu’elle note, dans Les clairières du bois, sur Le vide et la beauté : « La beauté fait le vide –elle le crée – comme si cet aspect que prend toute chose qui en est baignée venait d’un lointain néant et devait y retourner, laissant la cendre de sa face en héritage à la condition terrestre, à cet être qui participe de la beauté ; et lui demande toujours un corps, sa juste image, dont par une espèce de miséricorde elle lui laisse quelquefois la trace : cendre ou poussière. Au lieu du néant, un vide qualitatif, pur et marqué à la fois, l’ombre du visage de la beauté lorsqu’elle se retire. Mais la beauté qui crée ce vide, ensuite, le fait sien, car il lui appartient, il est son auréole, l’espace sacré où elle demeure intangible. Où il est impossible à l’être humain de s’installer, mais qui le pousse à sortir de lui-même, qui amène l’être caché, âme accompagnée des sens, à sortir de soi ; qui entraîne avec lui l’existence corporelle et l’enveloppe, l’unifie. Et sur le seuil même du vide que crée la beauté, l’être terrestre, corporel et existant, capitule ; il dépose sa prétention à être séparément et jusqu’à son ambition d’être lui-même ; il livre se sens, qui ne font plus qu’un avec son âme. Evénement qu’on a nommé contemplation et oubli de tout souci »…

Z comme Zambrano. – Ce matin encore, j’ignorais tout de Maria Zambrano. Au fil de nos premiers échanges, avec Jean-Daniel Dupuy, qui ignorait tout ce matin d’Annie Dillard dont je lui parle, il m’a révélé l’œuvre de cette essayiste espagnole dont la phrase et les développements, les fragments méditatifs, les fusées éclairantes et les méditations lyriques. me rappellent immédiatement Annie Dillard et Gustave Thibon. « La pensée vivifie », écrit Maria Zambrano. Et voici ce qu’elle note, dans Les clairières du bois, sur Le vide et la beauté : « La beauté fait le vide –elle le crée – comme si cet aspect que prend toute chose qui en est baignée venait d’un lointain néant et devait y retourner, laissant la cendre de sa face en héritage à la condition terrestre, à cet être qui participe de la beauté ; et lui demande toujours un corps, sa juste image, dont par une espèce de miséricorde elle lui laisse quelquefois la trace : cendre ou poussière. Au lieu du néant, un vide qualitatif, pur et marqué à la fois, l’ombre du visage de la beauté lorsqu’elle se retire. Mais la beauté qui crée ce vide, ensuite, le fait sien, car il lui appartient, il est son auréole, l’espace sacré où elle demeure intangible. Où il est impossible à l’être humain de s’installer, mais qui le pousse à sortir de lui-même, qui amène l’être caché, âme accompagnée des sens, à sortir de soi ; qui entraîne avec lui l’existence corporelle et l’enveloppe, l’unifie. Et sur le seuil même du vide que crée la beauté, l’être terrestre, corporel et existant, capitule ; il dépose sa prétention à être séparément et jusqu’à son ambition d’être lui-même ; il livre se sens, qui ne font plus qu’un avec son âme. Evénement qu’on a nommé contemplation et oubli de tout souci »…

Au studio Paradiso, ce vendredi 18 mai. – Réveillé à 4 heures du matin, avec un croc dans l’épaule, signe de stress accumulé. La mer assez véhémente sous nos fenêtres. Hier un signe de Jean-Daniel Dupuy sur mon courrier électronique, qui me dit un début de choses intéressantes à propos de L’Enfant prodigue. Du coup je me suis rappelé que le grand nocturne vit à Montpellier, rue Jacques Brel, et que ce serait peut-être le moment de se rencontrer. J’avais regretté que la publication, en ouverture du Passe-Muraille, d’un texte saisissant de sa firme, soit restée sans suite. Comme je lui avais écrit que ses textes me semblaient « hors d’âge », il a compris, me dit-il aujourd’hui, que je le trouvais ringard… Total malentendu, car à mes yeux la vraie littérature est par définition hors d’âge, de Lucrèce à Kafka ou de la poésie t’ang à Hölderlin. Je lui ai donc fait un message pour lui suggérer une rencontre en 3D. Ce qu’attendant nous allons faire, aujourd’hui, un saut à Sète où je vais tâcher de trouver le dernier livre d’Antonio Lobo Antunes que je dois présenter bientôt en Zone critique sur Espace 2. Bon prétexte aussi pour renouer avec cet auteur que j’ai beaucoup aimé, puis un peu moins, lassé par ses narrations de plus en plus entortillées qui faisaient dire à Nicolas Bouvier, un soir que je lui avais fait lire le début de La mort de Carlo Gardel, qu’il les trouvait « tricotées trop serré »…

Au studio Paradiso, ce vendredi 18 mai. – Réveillé à 4 heures du matin, avec un croc dans l’épaule, signe de stress accumulé. La mer assez véhémente sous nos fenêtres. Hier un signe de Jean-Daniel Dupuy sur mon courrier électronique, qui me dit un début de choses intéressantes à propos de L’Enfant prodigue. Du coup je me suis rappelé que le grand nocturne vit à Montpellier, rue Jacques Brel, et que ce serait peut-être le moment de se rencontrer. J’avais regretté que la publication, en ouverture du Passe-Muraille, d’un texte saisissant de sa firme, soit restée sans suite. Comme je lui avais écrit que ses textes me semblaient « hors d’âge », il a compris, me dit-il aujourd’hui, que je le trouvais ringard… Total malentendu, car à mes yeux la vraie littérature est par définition hors d’âge, de Lucrèce à Kafka ou de la poésie t’ang à Hölderlin. Je lui ai donc fait un message pour lui suggérer une rencontre en 3D. Ce qu’attendant nous allons faire, aujourd’hui, un saut à Sète où je vais tâcher de trouver le dernier livre d’Antonio Lobo Antunes que je dois présenter bientôt en Zone critique sur Espace 2. Bon prétexte aussi pour renouer avec cet auteur que j’ai beaucoup aimé, puis un peu moins, lassé par ses narrations de plus en plus entortillées qui faisaient dire à Nicolas Bouvier, un soir que je lui avais fait lire le début de La mort de Carlo Gardel, qu’il les trouvait « tricotées trop serré »… De la note. - Comme je lui demandais un jour s’il prenait des notes pour la préparation d’un roman, Jean Dutourd me répondit qu’une idée notée était pour lui une idée perdue. Or ce qu’on peut comprendre s’agissant de la préparation d’un roman ne s’applique pas du tout, selon mon expérience, à la prise de notes ordinaire qui a double valeur de clarification et de vérification. Emmanuel Berl disait écrire pour savoir ce qu’il pensait, et Paul Léautaud lui permettait de vivre deux fois, sa journée écrite s’ajoutant à sa journée vécue. Par ailleurs, si la note relève le plus souvent du petit matériau de base, elle peut être aussi l’aboutissement en pointe d’une méditation ramassée ou d’une réflexion décantée.

De la note. - Comme je lui demandais un jour s’il prenait des notes pour la préparation d’un roman, Jean Dutourd me répondit qu’une idée notée était pour lui une idée perdue. Or ce qu’on peut comprendre s’agissant de la préparation d’un roman ne s’applique pas du tout, selon mon expérience, à la prise de notes ordinaire qui a double valeur de clarification et de vérification. Emmanuel Berl disait écrire pour savoir ce qu’il pensait, et Paul Léautaud lui permettait de vivre deux fois, sa journée écrite s’ajoutant à sa journée vécue. Par ailleurs, si la note relève le plus souvent du petit matériau de base, elle peut être aussi l’aboutissement en pointe d’une méditation ramassée ou d’une réflexion décantée.  Ecrivains et cinéma. – Gore Vidal, formidable écrivain un peu méconnu en Europe et connaisseur de longue date du cinéma, qu’il pratiqua avec autant de fortunes que d’infortunes (le catastrophique Caligula détourné par Tinto Brass), affirme dans Les Faits et la fiction que l’essentiel du génie hollywoodien en son âge d’or tient à la participation des écrivains dans l’élaboration des scenarii. Il ne l’entend certes pas au sens étroit d’un magister des hommes de lettres sur un cinéma qui serait particulièrement littéraire, au contraire : il insiste sur une écriture de cinéma faite par des gens d’écriture, étant entendu ensuite qu’un film ne se réduit pas qu’à un scénario et à un dialogue bien filé, qui limiterait le cinéma à du théâtre filmé, mais à une construction dont la base narrative et émotionnelle passerait bel et bien par les mots lestant les images et les sons d’une pensée organique. Les génies du 7e art sont d’ailleurs des poètes-penseurs-conteurs-imagiers-magiciens qu’on peut dire un peu globalement des écrivains de cinéma et c’est vrai pour Hitchcock autant que pour Cassevetes ou Fellini ou Sokourov et tant d’autres.

Ecrivains et cinéma. – Gore Vidal, formidable écrivain un peu méconnu en Europe et connaisseur de longue date du cinéma, qu’il pratiqua avec autant de fortunes que d’infortunes (le catastrophique Caligula détourné par Tinto Brass), affirme dans Les Faits et la fiction que l’essentiel du génie hollywoodien en son âge d’or tient à la participation des écrivains dans l’élaboration des scenarii. Il ne l’entend certes pas au sens étroit d’un magister des hommes de lettres sur un cinéma qui serait particulièrement littéraire, au contraire : il insiste sur une écriture de cinéma faite par des gens d’écriture, étant entendu ensuite qu’un film ne se réduit pas qu’à un scénario et à un dialogue bien filé, qui limiterait le cinéma à du théâtre filmé, mais à une construction dont la base narrative et émotionnelle passerait bel et bien par les mots lestant les images et les sons d’une pensée organique. Les génies du 7e art sont d’ailleurs des poètes-penseurs-conteurs-imagiers-magiciens qu’on peut dire un peu globalement des écrivains de cinéma et c’est vrai pour Hitchcock autant que pour Cassevetes ou Fellini ou Sokourov et tant d’autres. Centenaire de Jacques Ellul. – Cette année 2012 marque le centième anniversaire de la naissance du sociologue, penseur et théologien protestant Jacques Ellul, auteur de la mémorable Exégèse des nouveaux lieux communs, et dont un excellent papier de Jean-Luc Porquet, dans Le canard emchaîné de ce mercredi 16 mai, rappelle le froid qu’il jeta dans Le Monde, fin mai 1981, deux semaines après l’élection de Miterrand, en affirmant, sous le titre Rien d’important, que « rien de fondamental dans les tendances de notre société » ne serait mnodifié par l’accession du socialisme au pouvoir.

Centenaire de Jacques Ellul. – Cette année 2012 marque le centième anniversaire de la naissance du sociologue, penseur et théologien protestant Jacques Ellul, auteur de la mémorable Exégèse des nouveaux lieux communs, et dont un excellent papier de Jean-Luc Porquet, dans Le canard emchaîné de ce mercredi 16 mai, rappelle le froid qu’il jeta dans Le Monde, fin mai 1981, deux semaines après l’élection de Miterrand, en affirmant, sous le titre Rien d’important, que « rien de fondamental dans les tendances de notre société » ne serait mnodifié par l’accession du socialisme au pouvoir.

Godard panoramique. - Comme il fait un peu gris ce matin et que la marche le long de la mer est un peu pénible contre le vent, je regarde la première partie des Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, dont je ne retiens pas grand’chose de bien substantiel à vrai dire, à part une quantité de citations visuelles ou textuelles. Dans une forme à la fois éclatée, contrapuntique et tissée de répétitions parfois sentencieuses, c’est cependant un très somptueux panorama kaléodoscopique en mouvement, qui évoque d’abord les fondateurs – notamment Irving Thalberg – et l’usine à rêve hollywoodienne, avant d’achopper à l’histoire du XXe siècle et plus précisément aux deux guerres mondiales. La question de la fonction politique du cinéma est bien présente, et sa valeur illustrative du présent, mais les histoires sont à reconstruire par le spectateur-lecteur supposé suivre le discours hyper-référentiel du chroniqueur. Pour le cinéphile avisé, ce collage est assurément jouissif, dont les citations sont autant d’incitations à rebondir, avec un choix d’images et de fragments de séquences cousus ensemble avec un art qui se prolonge par les musiques, chansons, dialogues et autres bribes de paroles formant une sorte de polyphonie cinématographique, mais cela ne reste-t-il pas une déconstruction pour initiés ? Je vais voir encore la deuxième partie de la chose pour en juger…

Godard panoramique. - Comme il fait un peu gris ce matin et que la marche le long de la mer est un peu pénible contre le vent, je regarde la première partie des Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, dont je ne retiens pas grand’chose de bien substantiel à vrai dire, à part une quantité de citations visuelles ou textuelles. Dans une forme à la fois éclatée, contrapuntique et tissée de répétitions parfois sentencieuses, c’est cependant un très somptueux panorama kaléodoscopique en mouvement, qui évoque d’abord les fondateurs – notamment Irving Thalberg – et l’usine à rêve hollywoodienne, avant d’achopper à l’histoire du XXe siècle et plus précisément aux deux guerres mondiales. La question de la fonction politique du cinéma est bien présente, et sa valeur illustrative du présent, mais les histoires sont à reconstruire par le spectateur-lecteur supposé suivre le discours hyper-référentiel du chroniqueur. Pour le cinéphile avisé, ce collage est assurément jouissif, dont les citations sont autant d’incitations à rebondir, avec un choix d’images et de fragments de séquences cousus ensemble avec un art qui se prolonge par les musiques, chansons, dialogues et autres bribes de paroles formant une sorte de polyphonie cinématographique, mais cela ne reste-t-il pas une déconstruction pour initiés ? Je vais voir encore la deuxième partie de la chose pour en juger… Cité du soleil, ce 16 mai. – Il est des auteurs autour desquels je n’aurais cessé de tourner à travers les années, et telle est certainement Flannery O’Connor que Pierre Grupari l’athée, le premier, m’avait enjoint de lire en m’annonçant « le feu de Dieu ». Or à quoi tient la passion qui m’attache à cet écrivain de la grâce et de tous les tourments, des vices tenaces et du racisme coriace, dont le regard sarcastique sur notre pauvre humanité s’en remet aux impénétrables voies d’un Seigneur cruel ? Sans doute au caractère magnétique, voire électrique de son écriture à courts-circuits incessants, mélange de cruauté et de compassion, de noirceur et d’éclats lumineux. Et puis, et surtout peut-être, Flannery O’Connor est de ces rares auteurs, comme les grands Russes (Dostoïevski et Tchekhov principalement) ou comme Simenon, qui nous confrontent à des personnages évoquant des « blocs de vie », compacts et autonomes. Ainsi, dès que je reprends la lecture d’ Et ce sont les violents qui l’emportent, c’est le « bloc de vie » du vieux prophète Tarwater que je retrouve alors qu’il qui vient de calancher sur son petit déjeuner et que son petit-neveu Francis Marion, quatorze ans et farouche autre « bloc de vie », va devoir enterrer sous au moins dix pieds de terre ; et du coup je pense au jeune Quentin Mouron et à son deuxième roman non encore paru, Notre-Dame-de-la-Merci, dans lequel on se trouve également devant trois « blocs de vie », étonnant trio de paumés à la Deschiens taillés en ronde-bosse, et présents, si présents et émouvants dans leur humanité - présents comme si rarement dans la littérature contemporaine – comme chez personne à ma connaissance dans la génération de Quentin…

Cité du soleil, ce 16 mai. – Il est des auteurs autour desquels je n’aurais cessé de tourner à travers les années, et telle est certainement Flannery O’Connor que Pierre Grupari l’athée, le premier, m’avait enjoint de lire en m’annonçant « le feu de Dieu ». Or à quoi tient la passion qui m’attache à cet écrivain de la grâce et de tous les tourments, des vices tenaces et du racisme coriace, dont le regard sarcastique sur notre pauvre humanité s’en remet aux impénétrables voies d’un Seigneur cruel ? Sans doute au caractère magnétique, voire électrique de son écriture à courts-circuits incessants, mélange de cruauté et de compassion, de noirceur et d’éclats lumineux. Et puis, et surtout peut-être, Flannery O’Connor est de ces rares auteurs, comme les grands Russes (Dostoïevski et Tchekhov principalement) ou comme Simenon, qui nous confrontent à des personnages évoquant des « blocs de vie », compacts et autonomes. Ainsi, dès que je reprends la lecture d’ Et ce sont les violents qui l’emportent, c’est le « bloc de vie » du vieux prophète Tarwater que je retrouve alors qu’il qui vient de calancher sur son petit déjeuner et que son petit-neveu Francis Marion, quatorze ans et farouche autre « bloc de vie », va devoir enterrer sous au moins dix pieds de terre ; et du coup je pense au jeune Quentin Mouron et à son deuxième roman non encore paru, Notre-Dame-de-la-Merci, dans lequel on se trouve également devant trois « blocs de vie », étonnant trio de paumés à la Deschiens taillés en ronde-bosse, et présents, si présents et émouvants dans leur humanité - présents comme si rarement dans la littérature contemporaine – comme chez personne à ma connaissance dans la génération de Quentin… De citations en incitations. – C’est Charles-Albert Cingria qui disait, si j’ai bonne mémoire, que l’art de la critique repose en bonne partie sur l’art de la citation, et je crois que c’est en effet très juste : que c’est par la citation qu’on parvient à l’incitation. Décrire un texte sans citations reste souvent insuffisant, trop sec ou prétentieux (le style doctoral à l’allemande ou à la suisse allemande). Alors que la citation a la première vertu de faire entendre la voix de l’auteur (pour autant qu’il en ait une – a contrario, citer les dialogues d’un Marc Levy revient à en montrer la terrifiante indigence !), avant d’illustrer sa pensée ou sa perception du monde avec autant d’exemple qu’on pourrait dire chantés et qui incitent illico à la lecture de l’œuvre – ou au contraire à la fuir non moins résolument…

De citations en incitations. – C’est Charles-Albert Cingria qui disait, si j’ai bonne mémoire, que l’art de la critique repose en bonne partie sur l’art de la citation, et je crois que c’est en effet très juste : que c’est par la citation qu’on parvient à l’incitation. Décrire un texte sans citations reste souvent insuffisant, trop sec ou prétentieux (le style doctoral à l’allemande ou à la suisse allemande). Alors que la citation a la première vertu de faire entendre la voix de l’auteur (pour autant qu’il en ait une – a contrario, citer les dialogues d’un Marc Levy revient à en montrer la terrifiante indigence !), avant d’illustrer sa pensée ou sa perception du monde avec autant d’exemple qu’on pourrait dire chantés et qui incitent illico à la lecture de l’œuvre – ou au contraire à la fuir non moins résolument…

L’abécédaire perso de l’écrivain mexicain, à découvrir à côté d' un nouveau grand roman chez Gallimard: Le Bonheur des familles.

L’abécédaire perso de l’écrivain mexicain, à découvrir à côté d' un nouveau grand roman chez Gallimard: Le Bonheur des familles.

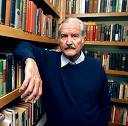

On dirait un repaire d’écrivain.Ça tombe bien, c’en est un. Ce chalet qui frôle la forêt, tout en haut d’une pente rude qu’il faut gravir à pied, c’est celui de Jean-Louis Kuffer et de son épouse Lucienne, au vallon de Villard. Ils vivent ici depuis une dizaine d’années, en belle complicité avec leurs deux filles, avec les narcisses et les chevreuils, avec le lac et les montagnes, avec les lumières des saisons qui changent à chaque heure de chaque jour.

On dirait un repaire d’écrivain.Ça tombe bien, c’en est un. Ce chalet qui frôle la forêt, tout en haut d’une pente rude qu’il faut gravir à pied, c’est celui de Jean-Louis Kuffer et de son épouse Lucienne, au vallon de Villard. Ils vivent ici depuis une dizaine d’années, en belle complicité avec leurs deux filles, avec les narcisses et les chevreuils, avec le lac et les montagnes, avec les lumières des saisons qui changent à chaque heure de chaque jour. Il le dit sans hésiter: «L’horizon de la mort

Il le dit sans hésiter: «L’horizon de la mort  Le chalet de Jean-Louis Kuffer est spacieux. Mais pas assez. La faute aux livres.Alors il a trouvé ce qu’il cherche depuis l’enfance, une cabane. «Une cabane dans les arbres. Celle-là n’est pas accrochée aux branches, mais posée sur un pâturage, face au lac.» Allons-y. Dix minutes demarche,même pas, dans le vert tendre des hêtres qui s’éveillent, et voilà l’isba, comme l’a baptisée JLK. «C’est une ancienne étable que m’a donnée un ami. J’y mettrai des livres, des fauteuils, un lit, et sur la table, toujours une bouteille de vin. Notre chalet est à l’écart, cette étable que j’aménage est à l’écart de l’écart. On pourra y lire, y écrire, y rassembler des amis.»

Le chalet de Jean-Louis Kuffer est spacieux. Mais pas assez. La faute aux livres.Alors il a trouvé ce qu’il cherche depuis l’enfance, une cabane. «Une cabane dans les arbres. Celle-là n’est pas accrochée aux branches, mais posée sur un pâturage, face au lac.» Allons-y. Dix minutes demarche,même pas, dans le vert tendre des hêtres qui s’éveillent, et voilà l’isba, comme l’a baptisée JLK. «C’est une ancienne étable que m’a donnée un ami. J’y mettrai des livres, des fauteuils, un lit, et sur la table, toujours une bouteille de vin. Notre chalet est à l’écart, cette étable que j’aménage est à l’écart de l’écart. On pourra y lire, y écrire, y rassembler des amis.» Un bourlingueur du monde ouvre ses carnets

Un bourlingueur du monde ouvre ses carnets Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005. Editions Olivier Morattel, 413 p.

Chemins de traverse; lectures du monde 2000-2005. Editions Olivier Morattel, 413 p.

Jean-Louis Kuffer. Chemins de traverse. Lectures du monde 2000-2005. Postface de Jean Ziegler. Olivier Morattel éditeur, 400 p. Vernissage du livre au Salon du livre de Genève sur la scène

Jean-Louis Kuffer. Chemins de traverse. Lectures du monde 2000-2005. Postface de Jean Ziegler. Olivier Morattel éditeur, 400 p. Vernissage du livre au Salon du livre de Genève sur la scène

Vivre, lire et écrire : cela peut être tout un. Ce triple mouvement fonde en tout cas le projet, la démarche et la forme kaléidoscopique de ces Lectures du monde, dont voici le quatrième volume publié après L’Ambassade du papillon, Les passions partagées et Riches Heures.

Vivre, lire et écrire : cela peut être tout un. Ce triple mouvement fonde en tout cas le projet, la démarche et la forme kaléidoscopique de ces Lectures du monde, dont voici le quatrième volume publié après L’Ambassade du papillon, Les passions partagées et Riches Heures.