Notes siennoises

Mezzodì a Siena. Me revoici sur mon cher Campo, tout entouré de pigeons jeunes et vieux, les plus décatis faisant peine à voir, voletant et boitillant, arrivant trop tard au festin de la dame qui régale l’engeance et souvent livrés aux mômes tortionnaires.

Juste avant midi, sur les Bianchi di sopra, il y avait une dense affluence de gens de la ville, des tas de garçons et des tas de filles plus beaux les uns que les autres, se tenant par le bras à deux ou trois et se croisant en s’adressant des œillades. Jamais je n’ai eu cette impression d’une ville qui ait autant l’air de savoir ce qu’elle est et qui ne se le montre qu’à elle-même.

Juste avant midi, sur les Bianchi di sopra, il y avait une dense affluence de gens de la ville, des tas de garçons et des tas de filles plus beaux les uns que les autres, se tenant par le bras à deux ou trois et se croisant en s’adressant des œillades. Jamais je n’ai eu cette impression d’une ville qui ait autant l’air de savoir ce qu’elle est et qui ne se le montre qu’à elle-même.

Et ce soir, de nouveau, c’est l’heure orange. À l’instant on dirait que la lumière émane des pierres du Palazzo Pubblico et des façades qui entourent la place. Toute la ville paraît réunie sur la place pour jouir de cette fin de semaine, mais trois heures plus tard : plus une ombre dans les rues sonores.

Une fois de plus m’a frappé le ton particulier des Siennois, mélange de race et de morgue, de beauté policée et de naturel provincial. La beauté des femmes y est moins sensuelle qu’à Rome. La femme n’y est pas très grande, elle a l’air sage et plutôt avenant, elle est bien moulée quand elle est jeune et ne semble pas s’épaissir autant que les matrones romaines ou les mégères de plus au sud. Elle a les cheveux satin sombre, ou blond vénitien, un doux arrondi de visage, sans trace de vulgarité, avec des mains potelées et un derrière qu’une jupe plissée assez bourgeoise n’empêche pas d’être là. Visiblement la Siennoise cherche mari en ses murs, voire dans sa contrada. Quant à l’homme, il est volontiers superbe à dix-huit ans, un peu faraud et plus modeste ensuite, portant bientôt le chapeau du Monsieur.

Une fois de plus m’a frappé le ton particulier des Siennois, mélange de race et de morgue, de beauté policée et de naturel provincial. La beauté des femmes y est moins sensuelle qu’à Rome. La femme n’y est pas très grande, elle a l’air sage et plutôt avenant, elle est bien moulée quand elle est jeune et ne semble pas s’épaissir autant que les matrones romaines ou les mégères de plus au sud. Elle a les cheveux satin sombre, ou blond vénitien, un doux arrondi de visage, sans trace de vulgarité, avec des mains potelées et un derrière qu’une jupe plissée assez bourgeoise n’empêche pas d’être là. Visiblement la Siennoise cherche mari en ses murs, voire dans sa contrada. Quant à l’homme, il est volontiers superbe à dix-huit ans, un peu faraud et plus modeste ensuite, portant bientôt le chapeau du Monsieur.

On voit à tout moment les gens en groupes, qui ont l’air de s’aimer entre eux. Beaucoup de sourires, beaucoup de gestes affectueux qui sont de vraies cajoleries. Les garçons se tiennent volontiers bras dessus bras dessous, et les jeunes filles par le cou, avançant dans la rue en lignes, parfois sur toute la largeur de la rue pavée, comme un front joyeux – de fait elles sont gaies et délicieuses, vraiment des amours de jeunes filles.

Ce soir enfin, à la Locanda Diana, j’observe un garçon-cheval qu’aurait aimé filmer Pasolini: un vrai centaure piaffant et montrant ses biceps, ruant sur sa chaise puis hennissant lorsqu’on lui sert son minestrone, follement impatient à l'évidence de s'éclater durant les trois minutes de folie du prochain Palio...

littérature - Page 20

-

L'heure orange

-

Chienne de belle vie

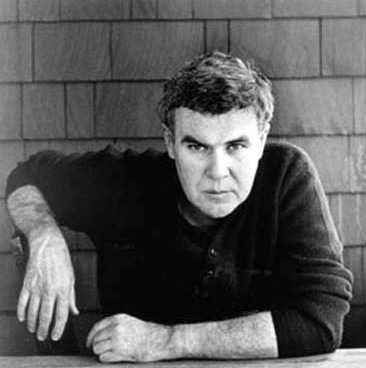

Deux recueils posthumes de Raymond Carver. Et deux nouvelles adaptées au théâtre par Jacques Lassalle, ces jours au Théâtre de Vidy.

«Cette fois, c'est vraiment la fin», écrivait Tess Gallagher à un ami à l'époque où elle préparait la publication de ces cinq nouvelles de Raymond Carver. Ainsi qu'elle le raconte plus en détail dans sa postface, la compagne de «Ray» fut très occupée, après la mort prématurée de l'écrivain (terrassé par un cancer du poumon en 1988), par la supervision de trois recueils posthumes, ajoutée à ses propres travaux (elle est enseignante et poétesse), qui l'empêchèrent de s'occuper d'éventuels inédits de Carver, avant qu'un des responsables de la revue Esquire, Jay Woodruff, ne vienne à sa rescousse pour la préparation de ces cinq nouvelles inédites et plus ou moins achevées - on sait que Carver rédigeait jusqu'à trente versions d'une de ses histoires avant de l'estimer parfaite.

Or, loin de constituer des ébauches, et moins encore des fonds de tiroir, les nouvelles parues en traduction sous le titre de la dernière, Qu'est-ce que vous voulez voir?, sont dignes du meilleur Carver, à quelques détails formels près que les éditeurs ont d'ailleurs eu raison de ne pas gommer. Pour l'essentiel en revanche, touchant à la résonance émotionnelle et à la beauté limpide de ces tranches de vies meurtries, le lecteur retrouvera dans ce livre tout ce qui fait le charme et la profonde poésie de l'auteur des Vitamines du bonheur ou de Parlez-moi d'amour.

La première de ces nouvelles (Appelle si tu as besoin de moi) est à la fois la plus simple et la plus touchante. Un couple, au bord du divorce, loue une maison dans la campagne d'Eureka (sur la côte nord de la Californie) pour tâcher de se retrouver. Or, tout semble aller bien, mais ça ne va quand même pas, jusqu'au moment où l'apparition de deux chevaux blancs, dans le jardin, leur fait revivre ensemble un instant de magie et reparler et se retrouver bel et bien... avant de repartir chacun de son côté. Plus douloureuse, la nouvelle intitulée Rêves relate la mort, dans un incendie, des deux enfants d'une femme dont le mariage s'est effondré, tandis que le thème de l'homme brisé repartant de zéro, fréquent chez Carver (qui l'a vécu lui-même à plusieurs reprises), se trouve magnifiquement traité dans Du bois pour l'hiver.

Tels des contes de la douce déglingue que ses personnages affrontent comme autant d'enfants perdus, les nouvelles de Carver diffusent une tendresse lancinante et jamais démonstrative, comme d'un Tchékhov américain, et, souvent puisée dans la nature, une lumière et une beauté régénératrices.

Un Tchékhov américain

Un Tchékhov américain

Le titre de la nouvelle Intimité, tirée du beau recueil posthume Les Trois roses jaunes (Rivages poche, 1999) dont la dernière évoque la mort d’Anton Tchékhov, situe exactement le lieu où se déroulent les histoires tendres et déchirantes de Raymond Carver: au cœur du cœur de la vie des gens. Plus exactement : des gens de l’Amérique populaire ou bohème, souvent paumés ou dérivant dans l’alcoolisme, comme l’auteur. Si Carver rend si bien les bleus au cœur de ceux qui s’aiment et se griffent, c’est d’ailleurs qu’il l’a vécu lui-même avec ses deux femmes successives : Maryann la violente, mère de ses enfants dont il divorça, et la poétesse Tess Gallagher qui s’occupa très activement de son œuvre après sa mort, à 50 ans, en 1988. Loin cependant de se borner à un inferno conjugal, le monde de Carver, plein de vitalité et de poésie, se situe très loin des complications psychanalytiques d’un Woody Allen ou d’un Philip Roth. C’est que Carver, de Parlez-moi d’amour aux Vitamines du bonheur ou aux Short cuts adaptés au cinéma par Robert Altman, est plus direct, plus brut et plus lyrique surtout, même si ses « fans » ignorent souvent sa magnifique poésie tissée de ballades où le quotidien se trouve comme enluminé…

Raymond Carver, Les Trois rose jeunes. Rivages Poche, 1999.

Qu'est-ce que vous voulez voir? Traduit de l'anglais par François Lasquin. Postface de Tess Gallagher. L'Olivier, 134 pp.Le grand metteur en scène français Jacques Lassalle présente, ces jours, un spectacle en création à Vidy, intitulé Parlez moi d'amour et fondé sur deux nouvelles de Raymond Carver, Intimité et Le bout des doigts. La Passerelle, du 25 avril au 17 mai.

Infos: http://www.vidy.ch -

Le temps de la vraie lecture

Editorial du Passe-Muraille, No 77, avril 2009. Visitez-nous au Salon du Livre de Genève !

Editorial du Passe-Muraille, No 77, avril 2009. Visitez-nous au Salon du Livre de Genève !

Le sentiment dominant de l’époque est à l’égarement et au désarroi sous l’effet de ce qu’Amin Maalouf appelle Le dérèglement du monde dans son bel essai où il se demande avec lucidité «si notre espèce n’a pas atteint, en quelque sorte, son seuil d’incompétence morale, si elle va encore de l’avant, si elle ne vient pas d’entamer un mouvement de régression qui menace de remettre en cause ce que tant de générations successives s’étaient employées à bâtir».

Cette interrogation portée sur la «compétence morale» de notre espèce pourrait sembler simpliste, mais la lecture attentive de cet essai limpide et grave d’un écrivain assumant le double héritage de la culture occidentale et de son homologue arabo-musulman, porte au contraire à examiner les nuances de la complexité et à dépasser les anathèmes et les exclusions réciproques ; demain, nous aimerions parler d’un tel ouvrage avec le professeur et écrivain tunisien Jalel El Gharbi, que nous accueillons dans cette livraison avec reconnaissance. Parce que c’est un vrai lecteur, un vrai passeur aussi, qui prend le temps de lire avec attention et respect.

Cette interrogation portée sur la «compétence morale» de notre espèce pourrait sembler simpliste, mais la lecture attentive de cet essai limpide et grave d’un écrivain assumant le double héritage de la culture occidentale et de son homologue arabo-musulman, porte au contraire à examiner les nuances de la complexité et à dépasser les anathèmes et les exclusions réciproques ; demain, nous aimerions parler d’un tel ouvrage avec le professeur et écrivain tunisien Jalel El Gharbi, que nous accueillons dans cette livraison avec reconnaissance. Parce que c’est un vrai lecteur, un vrai passeur aussi, qui prend le temps de lire avec attention et respect.

Une fois de plus, Le Passe-Muraille tente d’assumer la vocation première qu’annonçait son titre en 1992. À la fuite en avant d’un monde énervé, à l’obsession du succès et au panurgisme, à l’emballement passager d’un «coup» éditorial à l’autre, nous continuons d’opposer, selon le goût librement affirmé de chacun, notre attachement à la littérature qui est à la fois une et infiniment diverse, moins préservée du monde qu’attentive à celui-ci, poreuse autant qu’il se peut sans se diluer dans le n’importe quoi.

Une fois de plus, Le Passe-Muraille tente d’assumer la vocation première qu’annonçait son titre en 1992. À la fuite en avant d’un monde énervé, à l’obsession du succès et au panurgisme, à l’emballement passager d’un «coup» éditorial à l’autre, nous continuons d’opposer, selon le goût librement affirmé de chacun, notre attachement à la littérature qui est à la fois une et infiniment diverse, moins préservée du monde qu’attentive à celui-ci, poreuse autant qu’il se peut sans se diluer dans le n’importe quoi.

Le Passe-Muraille se refuse aux replis et aux rejets identitaires qui ne pallieront aucun dérèglement. Aujourd’hui sur papier, demain sur un site ou des blogs, nous nous efforcerons d’en assurer la survie avec nos lecteurs. (jlk)

Le Passe-Muraille se refuse aux replis et aux rejets identitaires qui ne pallieront aucun dérèglement. Aujourd’hui sur papier, demain sur un site ou des blogs, nous nous efforcerons d’en assurer la survie avec nos lecteurs. (jlk)La nouvelle livraison du Passe-Muraille, No77, d'avril 2009, vient de paraître. Commandes: Passemuraille.admin@gmail.com

Le Passe-Muraille est présent Salon du Livre et de la presse de Genève, à Palexpo, du 22 au 26 avril. Rue Kafka, tout au fond de la halle où PERSONNE ne va...

Retrouvez Jalel El Gharbi sur son site: http://jalelelgharbipoesie.blogspot.com/

-

Les mains pleines d'orage

par Alain Gerber

Elles vous brûlent les doigts

les années couvées dans les nids de mitrailleuses

c‘est un argent facile

que la monnaie de ce temps-là

Les belles années de l’ambition

fauchées au pied des sémaphores

la sueur et l’encre

la brume de craie

l’œil vert de la radio

le chagrin des fées

la peur léthargique du hanneton

dans sa boîte

la perplexité du doryphore

l’écho des voix sous les préaux

un ancien dimanche

en automne

jonché de marrons cirés

dans la buée des candélabres

le goût des robinets

de cuivre

les soirs qui jouent avec les allumettes

Ce sourire gourmé

le sourire du chat

sur le visage d’un cadavre ironique

allongé sous la glace

de l’étang des Forges

où l’on se confie

un pied après l’autre

au balancier de ses bras

un après-midi de Noël

prodigue en illusions concrètes

Les sentiers de mâchefer

la brume brune

le campement dissolu des cabanes à outils

leurs ailes de goudron battant leurs flancs

vermineux

à flanc de colline

les verres épais avec leurs yeux de verre

à ras bord la crasse du temps qui passe

payé rubis sur l’ongle dans les fabriques

la gloriette de guingois

au toit de zinc dépoli

on y respire encore les clafoutis

du temps des cerises

aucunement prophétique

Rester là

ne rien savoir d’aucun avenir pour personne sur la Terre

on voit si bien les montagnes

on pourrait les toucher du doigt

un vol de martinets

l’écho du silence

l’ombre sur le mur quand les gens sont partis

Les troupeaux frileux

les bœufs éberlués

entre les grilles des préfectures

ripant sur le pavé

grimpés sur le trottoir au grand scandale des assassins

armés d’un bâton

buveurs de café bouillu

l’odeur du sang des bêtes

à l’emplacement de futurs cinémas

derrière le brouillard et le pâle

du faubourg des argentés

sur le chemin des Perches

que le vent repousse au fond de ses ornières

un vent de fer et de dimanche raté

loin des désirs absolus

La rue des jeudis héroïques

de sabres et d’arbalètes

traversée par un mur

que couronnent

des tessons d’existence

le haut des plus hautes tombes

les chapeaux noirs des affligés

les plumets noirs des chevaux de corbillard

arborant le monogramme d’un défunt présomptueux

à qui en pénitence

on n’a même pas laissé son alliance et sa montre

sa tabatière son culbutot

et par-dessus la voix du bronze

absente

monocorde

qui ne connaît pas un mort d’un autre

ni celui qu’on regrette

ni celui qui voulut qu’on épinglât

sa médaille sur un coussin violet

(…)

Rue de Châteaudun

dans le jus de lanterne

sourde

où piétine le gros chien boréal

qui garde les saucisses

ébouriffé de fourrure orange

on charrie un fardeau sans poids de grammaires

de sapience

de plumier d’astrolabe

avec un chiffon doux aussi

sans doute quelques bons points

et un cahier couvert de papier bleu

étiqueté à l’anglaise dans un coin

on traverse les fumées charcutières

l’haleine des soupiraux

rosée de toutes les défaites

l’odeur grenue de la pluie de la veille

la poudre des petits matins

crissante comme du sel et

la queue d’un nuage

qui n’a pas fait sa nuit

et couche sur le trottoir

la tête reposant dans les bois de l’Arsot

(…)

Mon père enfile son casque

garnit de vieux journaux

sa veste de cuir

range dans sa serviette

ses crayons sa gomme son stylo

son décamètre

et les plans énigmatiques

de la Reconstruction nationale

sur du papier violet

il réveille avec précaution

sa motocyclette

il fonce vers Champagney Ronchamp Lepuis-Gy

naviguant sur le verglas

dans la purée d’aurore

(…) et parfois il achète un buffet ancien

délogeant une basse-cour

ou un tas de charbon

j’y songeais à ses funérailles

nous étions trois ou quatre

sous les branches nues

sous le ciel déserté

à quelques pas seulement de ses fenêtres

- et donc

tout ce temps

toutes ces années du cristal de l’or vieux et des cendres

tout ce long temps sans prix

tout ce temps compté

il avait pu

contempler à loisir

le décor de son trou…

(…) il n’est de lettres que d’exil

et confiées aux bouteilles

on écrit sur le mur de l’usine

les choses qu’on a perdues

on use son crayon

son rare son tout petit

dressé dans les décombres

la grosse affaire des vagabonds

et c’est toujours

merde à celui qui le lira

car personne ne lit plus

justement

les jours passent

plus ou moins

dans la cohue du portillon

l’air du temps

change de propriétaire mais

la vente continue durant les travaux

la braderie aux prix sacrifiés

où tout doit disparaître

et le reste est détruit

un beau matin

les temps avaient changé

si elles avaient pu se voir nos vies nos villes

ne se seraient pas reconnues

depuis des mois et des semaines

je ne dormais plus tranquille

pourtant je n’ai rien suspecté

l’enfrance s’est lassée de nos mauvais traitements

elle a déménagé à la cloche de bois

en oubliant de m’emporter

Bournazel n’est plus là pour personne

j’ai rangé

toute ma famille sous les arbres

des promesses de l’ancien régime

rien ne s’est accompli

sinon ce qu’on a pu

bricoler soi-même

c’est-à-dire un amour et aussi

une gaieté passagère

qui fut sainte et féroce

il y a bien longtemps

pieds nus sur les tommettes de titane

à tâtons je fais mon sac dans la cuisine obscure

des gamelles melles-melles

des bidons dons-dons

on est lundi matin d’une autre galaxie

la semaine sera longue

vivement dimanche !

des gamelles des gamelles des bidons

Envoi

Les graveurs de vent

les graves célibataires de leur propre créance

au lexique équivoque

aux gestes somnambules

aux maigres fournitures

aux barques trop fragiles

précaires gardiens des écuelles

se marient une année

sont quand même pendus l’autre

aux espagnolettes

de l’hôtel Algonquin

ayant renié leurs fraîches phrases d’avril

lovées dans les violoncelles

disposées en travers

des tickets de rationnement

leurs cous s’allongent pour voir

par-dessus la rampe

le côté du mur

qui n’en eut jamais aucun

mars 2008

(Ces séquences sont extraites d'un vaste poème intitulé Enfrance, encore inédit. Elles constituent l'ouverture de la dernière livraison du Passe-Muraille, d'avril 2009, No77, qui vient de paraître, incluant un entretien avec Alain Gerber et un aperçu de son oeuvre romanesque.)

-

Le roman qui refait le monde ailleurs

ENTRETIEN AVEC ALAIN GERBER

ENTRETIEN AVEC ALAIN GERBERAlain Gerber est un écrivain fluvial. À poser quelques questions à un romancier fluvial, on s’expose à recevoir de fluviales réponses, dont voici le partiel delta…

- Vers quel ailleurs votre écriture est-elle repartie ce matin ?

— Il n’y a plus de pays qui m’attire. Ils se sont banalisés et standardisés en même temps que leurs trop désinvoltes visiteurs. Quand je partais voir ailleurs, j’avais besoin de ne plus me sentir chez moi : maintenant, je m’y sens chez les autres. Pas ceux qui habitent là : ceux qui descendent en rangs serrés des avions et des autobus. En conséquence, la réalité à laquelle il m’importe de croire encore, les climats, les lumières, un certain style de relations entre les personnes, je ne la trouve que dans des œuvres — des livres, des films, des tableaux, et comme je ne suis pas d’un naturel assez contemplatif pour me contenter de les admirer, je mets la main à la pâte. Ca me permet d’imaginer que je suis réel, moi aussi, à un moment de mon existence où, dirais-je,… tout ne porte pas à le croire !

- Comment, en vous retournant, voyez-vous votre œuvre ?

— Pas comme un ensemble structuré : plutôt une série de tentatives abandonnées un jour par lassitude ou, plus exactement, parce que je me sentais appelé ailleurs. J’insiste sur ce mot, ailleurs, parce que chacune de mes « périodes » fut un territoire, avec son passé, ses coutumes, sa culture, sa langue, ses codes sociaux, son climat, voire ses spécialités culinaires lorsqu’il s’agissait de l’espace vaguement balkanique où j’ai logé mes Citadelles de sable. Tel ou tel de mes territoires peut coïncider avec une zone géographique bien délimitée (les Etats-Unis, en particulier), mais les deux ne sont jamais superposables. Je m’attache à ce qu’ils ne puissent pas l’être. Je ne suis toujours considéré comme un cinéaste de la plume : un cinéaste américain des années 50. Un de ces types à qui les producteurs confiaient un jour un western, l’année suivante un péplum ou un film intimiste...

- Un fil rouge relie-t-il vos livres ?

- S’il y a une unité à ce patchwork, elle ne réside pas dans l’écriture, mais dans le principe qui préside à celle-ci. Elle n’est pas dans la thématique proprement dite mais dans le retour obsessionnel de thèmes que je ne peux pas ne pas traiter, jusque dans ma poésie: la fuite du temps, l’inévitable métamorphose des choses que nous aurions voulues éternelles, l’échec ou, très spécifiquement, les relations avec les pères (de 1975 à 1999), puis avec les mères (à partir de 2000). Je suis le type qui revient sans cesse sur quelques images fondatrices, plongées dans une lumière très précise, environnées d’odeurs qui ne ressemblent pas à d’autres et qui, autour de ces scènes primitives (la seule chose qui lui importe, pour être franc), tente par politesse envers son lecteur de construire une intrigue de roman.

- D’où vient La couleur orange, votre premier livre ?

— C’était un bilan des années mortes — déjà ! Je l’ai écrit pour me dire, dans une période matériellement difficile : « Elles n’ont pas été tenues, mais voilà toutes les promesses que la vie t’avait faites. » J’ai raconté, avec des scrupules rabbiniques, trois mois de ma vie dont il m’avait semblé qu’ils étaient le début de quelque chose et qui, dix ans après, n’avaient débouché sur rien d’autre qu’une inconsolable nostalgie.

Pour le reste, l’ouvrage reflète deux fascinations littéraires assez incompatibles : le roman naturaliste-behavioriste américain (Hemingway, Chandler, etc.) et la recherche formaliste, qu’elle soit du Nouveau Roman ou d’ailleurs. Trois fées se sont penchées sur ce berceau : le Hemingway de Paris est une fête, le Perec de Les Choses et le Butor de Passage de Milan. J’étais aussi fasciné à l’époque (et le suis toujours), par les grandes littératures mystico-lyriques de l’Amérique : celle du Sud avec Faulkner, de la Nouvelle-Angleterre avec Melville et Hawthorne — sans parler bien sûr du new-yorkais Thomas Wolfe dans lequel je me suis plongé au début des années 70 avec la sensation de retrouver le liquide amniotique.

—Comment avez-vous vécu l’expansion de vos territoires romanesques ?

—Comme un type lancé dans la recherche éperdue d’une terre promise où ses graines germeraient, où il récolterait enfin le genre de beaux fruits qu’il voyait pendre aux arbres des autres. La question de l’exil s’est posée après Le Plaisir des sens. Je me garderai bien de dire si ce texte est ou non réussi. Ce que je sais, c’est qu’il fut le premier (et le seul) où l’écriture m’a offert bien davantage que ce que j’avais espéré d’elle. Il y avait un livre dont je n’étais pas du tout capable, ni techniquement ni sur aucun autre plan, et cependant, je l’ai écrit. Même si ce n’était que moi qui me le décernais, c’était comme de recevoir son bâton de maréchal sur le théâtre des opérations. À part le succès (pas immodéré en l’occurrence), il ne me restait – en ce qui me concernait — rien de mieux à attendre de la littérature. Je ne pouvais que répéter Le Plaisir à l’infini, ou bien creuser un autre sillon, sachant que la grâce ne me tomberait pas dessus une deuxième fois. Ce fut le seul moment de ma carrière où, pendant deux ans, je suis resté incapable d’écrire. Je ne m’en suis sorti qu’en décidant d’accomplir ce qui, au départ, n’était pour moi qu’une parodie, et pas du tout le projet humaniste que d’aucuns ont célébré : ce Faubourg des Coups-de-trique qui était pour moi, contrairement à ce que nombre de ses lecteurs ont cru, une façon de déréaliser Belfort et d’en faire un espace strictement littéraire, une attitude à la Fellini, en quelque sorte, le Fellini d’avant La Dolce vita qui m’a toujours beaucoup inspiré.

—Qu’est-ce pour vous qu’un roman ?

—A-t-on encore le droit d’écrire des romans : j’aimerais avoir l’assurance d’en avoir déjà écrit un, après une quarantaine d’années d’écritoire ! Faute de m’être posé la question, un roman, je ne sais pas ce que c’est. Mais je sais que, pour moi, c’est la vie elle-même — je veux dire une vie avec quoi « la vraie vie » a les plus grandes peines à rivaliser. Je crois qu’un bon roman refait le monde, mieux peut-être et en tout cas de manière plus tangible que beaucoup de philosophies. L’imitation du réel, certes, n’a pas grand intérêt, mais ce que propose la littérature, avec une arrogance qui me réjouit, c’est tout le contraire: c’est que le réel devienne le toc et la contrefaçon du romanesque.

—Faites-vous une distinction entre vos romans-romans et vos romans du jazz ?

— Il y en a au moins une qui est énorme : les romans-romans, j’attends qu’ils veuillent bien frapper à ma porte ; les autres, je vais les chercher manu militari. Avec eux, je ne m’embarque pas sans biscuits. Le travail romanesque consiste essentiellement à aller chercher la vérité des personnages. En revanche, je touche peu à la matérialité des faits. Quand j’introduis des scènes et des dialogues de fiction, c’est toujours parce que les scènes et les dialogues de la réalité sont trompeurs ou équivoques. J’ai au départ, très précisément, quelque chose à dire, ce qui est très rarement le cas lorsque j’aborde mes autres livres. Là, en règle générale, je ne pars ni d’un personnage, ni d’une ébauche d’histoire, mais d’une sensation forte, d’une émotion tenace liée à une image très particulière (mon magasin d’images : essentiellement la télévision – où je consomme énormément de films). Je finis toujours par oublier ces visions fondatrices, mais je crois pouvoir dire que presque tous mes livres sont nés d’une photographie transformée en hologramme, de manière que je puisse tourner autour, accompagnée de conditions climatiques extrêmement précises et, surtout, d’une odeur qui ne ressemble exactement à aucune autre. Je peux passer des mois sans être visité par une de ces images au spectacle desquelles j’ai soudain envie de planter ma tente. Mais envie n’est pas le mot… C’est plutôt que j’ai l’impression que, dans ce lieu-là, je parviendrai à me sédentariser assez longtemps pour parvenir jusqu’au terme du livre (lequel, deux fois sur trois, m’est révélé à ce moment-là, c’est-à-dire avant que j’aie rédigé la première phrase). Pour le reste, je vais à l’aventure : je pose un décor, puis un premier personnage dans le décor et j’attends de voir ce qui va se passer. Tout dernièrement, le décor s’est révélé bosniaque, grâce à un documentaire diffusé à la télévision. J’ai décrit ce décor (au début de Si le roi savait ça). En quelques phrases, j’ai dépeint l’atmosphère qui s’en dégageait plus exactement. Tout le reste est venu de là, et d’une vague idée que j’avais d’introduire un charnier dans l’intrigue. Ma « documentation » s’est limitée à la consultation du Petit Robert des noms propres, à l’article Bosnie.

— Comment êtes-vous retombé en Enfrance, si j’ose dire ?

— On m’a poussé ! Le grand saxophoniste Jean-Louis Chautemps, un ami de longue date, et un poète au quotidien, un poète de fait, qui n’a même pas besoin d’écrire, m’a lancé ce défi, en forme de boutade, il y a déjà trois ou quatre ans. Je n’en ai tenu aucun compte, ne me sentant pas plus apte à la poésie qu’à la pratique du jazz. Et puis, en avril de l’an dernier, je ne sais trop pourquoi, au cours d’une insomnie me sont venus les deux premiers vers d’Enfrance. Je les ai notés sur un bout de papier. Le lendemain, j’ai creusé ce sillon et, à mon grand étonnement, j’ai vu que le sol se fendait sous l’étrave. Pendant trois mois, je n’ai plus écrit que de la poésie, presque à marche forcée. C’aura été l’une des expériences les plus exaltantes de toute ma vie. Cette péripétie était assez inattendue : à part celle de Jacques Réda, qui me touche profondément, je n’avais pour ainsi dire plus lu de poésie depuis le lycée. Je commence seulement à me rattraper un peu : je me découvre quelques affinités avec le Transsibérien de Cendrars, ou Zone d’Apollinaire, singulièrement. Je constate en revanche que les poètes qui me fascinent le plus (Breton, par exemple, ou le Rimbaud des Illuminations) évoluent dans un cercle qui me restera fermé à jamais. Ces auteurs sont initiés à un mystère dont je n’aperçois même pas les contours.

—Et la lecture là-dedans ?

—J’ai dévoré des livres depuis l’âge de cinq ans, en commençant par Fenimore Cooper, Jack London, Dumas et L’Ile au trésor. Vers 1985, j’ai renoncé à ce bonheur-là. J’aimais à la fois trop d’auteurs trop différents les uns des autres, après avoir découvert, entre autres les Latino-américains, les Asiatiques, les Français de l’entre-deux-guerres (Fargue, Morand, Larbaud : j’avais longtemps voulu les ignorer, alors qu’ils écrivaient spécialement pour moi !). J’avais tendance à vouloir les intégrer tous ensemble à ma propre écriture. J’étais menacé, non seulement d’écartèlement, mais de perdre mon diapason personnel. J’ai pris en catastrophe la seule mesure qui s’imposait, ne lisant plus dès lors que les livres d’amis. L’été dernier, condamné à la retraite à mon corps défendant, je m’y suis remis. J’ai lu ou relu des auteurs dont les œuvres sont inscrites au catalogue de la Pléiade : Stevenson, Melville, Simenon, Ramuz, Rimbaud. Je crois que je peux maintenant avancer le doigt sans me faire happer par la machine. Mais certains romans de Simenon n’ont pas été loin de me décourager d’écrire, comme jadis Au Cœur des ténèbres…

— Votre avant-dernier roman fait retour au Belfort de vos débuts…

— Je me demandais, n’ayant plus à écrire pour la radio, si je devais m’accrocher encore à la musique, devenue mon terreau le plus fertile depuis la fin du siècle dernier, et, accessoirement, si j’étais encore capable de parler d’autre chose que de la création et des créateurs. J’avais peur que non, aussi ai-je voulu mettre toutes les chances de mon côté pour tenter cette escapade. Les noms des rues belfortaines ont le pouvoir de me mettre en confiance. Là, je n’ai même pas besoin d’image originelle : il me suffit de ces sonorités. Ce sont en quelque sorte mes sésames intimes.

— L’envoi sera-t-il pour Marie Joséphine ?

— « Pour qui écrivez-vous ? » Le savoir est un rare privilège. Une façon de se forger un style homogène est de s’adresser à un auditoire spécifique (grâce à mon émission de radio Le jazz est un roman, j’ai eu dix ans ce privilège). Je crois cependant que la vraie question est « À qui écrivez-vous ? » Ecrivant à la personne que je connais et qui me connaît le mieux au monde, je sais d’emblée quoi ne pas dire, ce qui est l’essentiel du métier d’écrivain. Je sens quand je triche ; je me surprends quand je me regarde écrire et j’ai honte de moi… Sans elle, ou bien je parlerais tout seul, ou bien j’enverrais des bouteilles à la mer. On s’en lasse vite… Quand on mène ce genre d’entreprise, bien sûr on n’échappe pas à la solitude. Il est capital que quelqu’un vous attende à la sortie du désert. Que quelqu’un vienne vous chercher, comme à l’école, vous tire de là et entretienne autour de vous, ne serait que par sa façon d’être, le climat grâce auquel vous trouverez le courage de retourner casser les cailloux le lendemain. Je dois bien plus à Marie Joséphine qu’elle-même ne l’imagine, plus sans doute que je n’en ai moi-même conscience et bien plus en tout cas qu’une série de dédicaces ne peut le laisser entendre…

Cet entretien avec JLK a paru dans Le Passe-Muraille, No77.

-

Notre tumulte en vrai

À La Désirade, ce samedi 18 avril. – « Cela m’a fait plaisir de parler avec toi en vrai », m’a dit l’autre jour François Bon, après un long téléphone matinal, et j’en suis resté tout songeur. Quelques instants plus tôt, je lui avais demandé si l’énorme travail qu’il consacre à ses sites et ses blogs du Tiers.livre, de Remue.net et, désormais de Publie.net où il a déjà publié 200 livres numériques, entre autres travaux et vacations multiples aux quatre coins de la francophonie (il revenait justement du Québec) ne lui prenait pas trop de temps qu’il pourrait consacrer à son travail perso, mais je n’ai pas été trop étonné de l’entendre me répondre que tout ça faisait partie, désormais, de son travail perso, comme je le ressens moi-même, sans m’investir autant que lui sur la Toile, mais avec la même propension qui a toujours été la mienne à considérer mes activités variées de lecteur et de critique littéraire, de journaliste culturel et d’auteur comme un tout organique poussant ensemble.

À La Désirade, ce samedi 18 avril. – « Cela m’a fait plaisir de parler avec toi en vrai », m’a dit l’autre jour François Bon, après un long téléphone matinal, et j’en suis resté tout songeur. Quelques instants plus tôt, je lui avais demandé si l’énorme travail qu’il consacre à ses sites et ses blogs du Tiers.livre, de Remue.net et, désormais de Publie.net où il a déjà publié 200 livres numériques, entre autres travaux et vacations multiples aux quatre coins de la francophonie (il revenait justement du Québec) ne lui prenait pas trop de temps qu’il pourrait consacrer à son travail perso, mais je n’ai pas été trop étonné de l’entendre me répondre que tout ça faisait partie, désormais, de son travail perso, comme je le ressens moi-même, sans m’investir autant que lui sur la Toile, mais avec la même propension qui a toujours été la mienne à considérer mes activités variées de lecteur et de critique littéraire, de journaliste culturel et d’auteur comme un tout organique poussant ensemble.

Trois niveaux d’écriture

Il y a des années que j’ai fait mienne la distinction de Jacques Audiberti (dans ses Entretiens avec Georges Charbonnier) entre ces trois instances de l’écriture qu’incarneraient respectivement l’ écriveur (usant de la langue comme d’un simple outil de communication, dans un article de pure information ou un rapport factuel quelconque), l’écrivant (marquant une relation plus personnelle et cultivée avec la langue, mais sans prétention littéraire particulière, et qui peut cependant receler de plus hautes qualités d’expression que maints écrits d’auteurs, enfin l’écrivain qui s’arrogerait une espèce de droit de cuissage sur le langage, le travaillant à sa guise et touchant parfois, dans le meilleurs des cas, cette « langue dans la langue » qu’est en somme le style – et non pas tant le « beau style » au sens académique, qui serait aussi celui de l’écrivant, mais le style organiquement accordé à un souffle et un rythme qu’on retrouve de Rabelais à Céline et de Proust à Thomas Bernhard entre mille autres…

Il y a des années que j’ai fait mienne la distinction de Jacques Audiberti (dans ses Entretiens avec Georges Charbonnier) entre ces trois instances de l’écriture qu’incarneraient respectivement l’ écriveur (usant de la langue comme d’un simple outil de communication, dans un article de pure information ou un rapport factuel quelconque), l’écrivant (marquant une relation plus personnelle et cultivée avec la langue, mais sans prétention littéraire particulière, et qui peut cependant receler de plus hautes qualités d’expression que maints écrits d’auteurs, enfin l’écrivain qui s’arrogerait une espèce de droit de cuissage sur le langage, le travaillant à sa guise et touchant parfois, dans le meilleurs des cas, cette « langue dans la langue » qu’est en somme le style – et non pas tant le « beau style » au sens académique, qui serait aussi celui de l’écrivant, mais le style organiquement accordé à un souffle et un rythme qu’on retrouve de Rabelais à Céline et de Proust à Thomas Bernhard entre mille autres…Pratiques éprouvées

Pratiquant, en alternance ou simultanément, ces trois niveaux d’écriture depuis que je me mêle de journalisme (j’’ai écrit mon premier papier à quatorze ans, dans le journal d’un mouvement de jeunesse, sur le thème du pacifisme), de critique littéraire (ma première chronique a paru en 1969 dans La Tribune de Lausanne, portant sur Les Courtisanes de Michel Bernard) et de littérature pure, je n’en mesure pas moins à l’expression ou à l’inflexion près ce qui ressortit à l’un ou à l’autre. D’aucuns, notamment dans les cercles académiques du milieu littéraire romand, m’ont reproché ce côté touche-à-tout indigne d’un Véritable Écrivain ne se consacrant qu’à Son Œuvre, n’est-ce pas ? mais ils n’ont pas idée, ces chers bonnets de nuit, de ce que ce type d’absorption peut représenter d'enrichissant aussi pour l’élaboration d’un travail littéraire.Nouveaux tumultes

Il en va de même, aujourd’hui, pour l’usage de nos blogs et autres vecteurs virtuels. C’est par ceux-ci que j’ai rencontré François Bon et une kyrielle de gens intéressants, auteurs ou lecteurs, qui m’ont plus ou moins accompagné dans une nouvelle pratique de l’écriture qui, loin d’exclure l’expérience accumulée, la revivifie parfois de manière stupéfiante, dont le meilleur exemple à ce jour est Tumulte de François Bon, précisément.

Dix ans avant Tumulte, j’ai composé un roman que j’ai longtemps intitulé Roman virtuel, ensuite devenu Le viol de l’ange, alors que j’ignorais tout des virtualités réelles de la Toile. Mais depuis ma quatorzième année, lorsque des barres d’habitation sont sorties de terre dans l’immédiate proximité du quartier de notre enfance au bord des champs et des bois, le choc provoqué par la vision, la nuit, de ces milliers de fenêtres scintillant d'autant de vies, m’a fait basculer dans cet univers tumultueux d’une nouvelle perception simultanéiste de l’espace/temps : tout à coup la ville était là, le Grand Labyrinthe dont la Toile est un autre avatar, et qui bouscule tous nos codes de réception et d’émission, si j’ose parler en machine...

Hic et nunc on the blog

Nous sommes le samedi 18 avril 2009. Je viens de prendre ces notes provoquées par une expression de François Bon, l’autre jour au téléphone, remarquant que nous nous parlions « en vrai ». J’ai rencontré François le temps d’un soir, à Lausanne, et nous nous sommes un peu observés, tous deux à la fois ouverts et un peu timides, comme des ours au coin d’un bois. De le rencontrer « en vrai » ne m’a pas révélé un autre François qu’en lisant Tumulte ou en découvrant sa dernière note sur Andrzej Stasiuk, que je venais pour ma part de découvrir et d’aimer dès les première pages de Fado. Mais c'est vrai que la vie en vrai nous importe... Voilà pour le tissage de la toile…

Et cela qui en procède aussi: vient de paraître mon dix-septième livre, Riches Heures, que j’ai sous-intitulé Blog-Notes 2005-2008 à dessein. L’écriture de cet ouvrage ne diffère en rien de celle de mes carnets précédents, mais sa respiration a souvent été marquée par les échanges de mon blog. Bientôt paraîtra le prochain livre de François Bon, qui raconte le tumulte «en vrai» d’un colloque d’écrivains saisi par la panique à la suite d’une alerte terroriste dans un building mahousse de Montréal. Vient aussi de paraître le numéro 77 du Passe-Muraille, journal littéraire qui accueille plusieurs auteurs rencontrés « en ligne », tel Pascal Janovjak, mon ami cher de Ramallah, et Jalel El Gharbi, déjà connu des visiteurs de ce blog. Dans la foulée, vient également de paraître un substantiel recueil de Fragments désordonnés, carnets de lecture du compère Joseph Vebret, aux éditions romandes de L’Hèbe - encore un passionné de lecture en quête de sens existentiel, que nous aurons rencontré sur la Toile et qui signe en même temps un roman, Car la nuit sera blanche et noire, coédité en Suisse par le même éditeur.

Et cela qui en procède aussi: vient de paraître mon dix-septième livre, Riches Heures, que j’ai sous-intitulé Blog-Notes 2005-2008 à dessein. L’écriture de cet ouvrage ne diffère en rien de celle de mes carnets précédents, mais sa respiration a souvent été marquée par les échanges de mon blog. Bientôt paraîtra le prochain livre de François Bon, qui raconte le tumulte «en vrai» d’un colloque d’écrivains saisi par la panique à la suite d’une alerte terroriste dans un building mahousse de Montréal. Vient aussi de paraître le numéro 77 du Passe-Muraille, journal littéraire qui accueille plusieurs auteurs rencontrés « en ligne », tel Pascal Janovjak, mon ami cher de Ramallah, et Jalel El Gharbi, déjà connu des visiteurs de ce blog. Dans la foulée, vient également de paraître un substantiel recueil de Fragments désordonnés, carnets de lecture du compère Joseph Vebret, aux éditions romandes de L’Hèbe - encore un passionné de lecture en quête de sens existentiel, que nous aurons rencontré sur la Toile et qui signe en même temps un roman, Car la nuit sera blanche et noire, coédité en Suisse par le même éditeur.

E la nave va… va falloir ramasser les feuilles mortes d’après la neige… va falloir vivre « en vrai » avant de se reconnecter pour tâcher de dire mieux que tout ça procède à vrai dire du réel et du vrai… salut le Tumulte de la vie qui s’écrit…Image: Philip Seelen

-

Ceux de la photo sépia

Ils seraient tous là dans les maisons communicantes des diverses villes où ils sont venus, des villages, s’établir plus sûrement au début du siècle, attirés par les lumières et l’idée nouvelle d’une Amérique prochaine; ils se retrouveraient là comme naguère et jadis, timides ou conquérants, posant crânement ou paraissant s’excuser d’être sur la photo.

Voici l’objet : c’est la photo sépia, le grand portrait de groupe des vingt ans de la mère de notre mère : notre vénérée Grossmutter, qui occupe ici le centre du premier rang assis des onze frères et sœurs entourant le père et la mère, lesquels siègent de part et d’autre de la claire et nette jeune femme au beau visage ovale mis en valeur par sa chevelure relevée, les mêmes yeux précis et pressants que ceux de sa mère et de la nôtre, l’air aussi résolu que ses deux frères aînés debout au dernier rang alors que le plus jeune – le futur oncle Fabelhaft de notre enfance – sourit de côté, et que Theo, l’immense jeune homme d’une sombre beauté qui se tient un peu incliné, tout à droite, semble faire peser sur tous son irrépressible désir de partance.

Le ton dominant de la photo sépia est solennel, imitant la façon des grands bourgeois à automobiles du nouveau siècle, voire des familles nobles d’une autre époque finissante, princes européens ou russes, peut-être même arabes, avec le décor de palmes et de fleurs exotiques typique de ces années suivant l’Exposition Universelle, que le photographe Emil Goetz a disposé dans son grand atelier de Berg am See, vers le pont aux Cerfs.

La photo sépia est datée 1911. Trente ans plus tôt, le père de Grossmutter, qui siège ici dignement au premier rang, la moustache fournie et torsadée, comme en paille de fer, évoquant celle du missionnaire musicien Albert Schweitzer, officiait au titre de chef de train de la première équipe qui franchit la barrière des Alpes par le tunnel du Saint-Gothard – mais l’homme a su garder cet air discret, dans sa calme dignité, que montreront tous les pères de ce temps-là en cette tribu-là : dignes et discrets. De fait, notre père et les pères de nos mère et père ne nous auront jamais montré que cet aspect digne et discret de l’honnête père de famille en ce pays-là, cravatés dès leur lever, incarnant ceux que je qualifierai toujours de Réguliers et que je respecte en tant que tels, tout en me distinguant d’eux, comme je distingue à présent deux de mes grands-oncles de la photo sépia : le plus jeune assis au premier rang, l’air enjoué, le regard vif, prénommé Leopold, dit aussi Leo ou Poldi, et que nous connaîtrons des lustres plus tard sous le surnom d’oncle Fabelhaft, et derrière lui cet oncle Theo dont la destinée de chercheur d’or nourrira la légende à multiples rebondissements.

Nous sommes en septembre 1911 et le Premier ministre russe, Pierre Stolypine, vient de se faire assassiner par l’anarchiste Bogrov dans une salle de théâtre, quelques mois près avoir posé lui aussi au milieu de sa famille, sur un cuirassé de la marine impériale, ainsi que l’illustre une coupure de journal retrouvée dans les papiers de Grossvater. Or je crois savoir que notre bisaïeul de Berg am See attendait quelque chose de ce Stolypine. Je ne sais trop comment cela m’est parvenu, mais je me rappelle une de ses observations, rapportée par Grossvater à propos de la Russie, selon lequel seul un type capable du genre de Piotr Arkadiévitch Stolypine aurait pu infléchir les événements de sorte à empêcher la calamiteuse Révolution russe, selon l’expression de Grossvater - tout cela qui me revient inopinément en me penchant sur la photo sépia pour mieux voir mon bisaïeul, si digne et discret et songeant peut-être précisément, à l’instant, au sort des grands ce monde incessamment exposés à la menace de l’anarchie.

Or rien n’est plus vraisemblable, à y réfléchir, que ce fait que le beau-père de Grossvater ait eu son idée à propos du sort de la Russie tsariste en voie de se réformer sous l’impulsion de Stolypine. S’il a vraiment dit, une fois, que Stolypine était un type capable, ce ne peut être sans avoir lui-même réfléchi à la question. Car Grossvater, qui connaissait la Russie pour y avoir travaillé, n’aurait pas rapporté la chose si le jugement de son beau-père, qu’il respectait, n’avait pas été tant soit peu fondé et réfléchi. Et c’est ainsi que, de fil en aiguille, selon l’expression, j’en arrive à imaginer maintenant que, la photo prise, le chef de famille se lève et se tourne vers son grand fils au regard farouche, pour lequel il a toujours eu un faible, Theo n’ayant jamais juré que de trains en partance et de départ aux Amériques, et lui demande à brûle-pourpoint ce qu’il pense des révolutionnaires russes – cette digression imaginaire me venant du fait de la saisissante ressemblance, que je viens de constater, entre la ténébreuse aura de Theo et celle du poète révolutionnaire Vladimir Maïakovski, né la même année que lui…

C’est d’ailleurs tout un roman qu’on pourrait imaginer à l’observation des personnages de la photo sépia, dont la fixité des sujets n’est pas telle qu’elle exclue maintes nuances frémissantes, cela n’empêchant pas non plus les équivoques de l’oubli. Deux sœurs seules sourient sur la solennelle photographie, mais l’une d’entre elles d’un sourire un peu narquois qu’elle s’adresse à elle-même, elle qui se pendra plus tard sans qu’on en démêle le pourquoi, et de l’autre qu’elle identifie sous le nom de Violetta, ma chère Lena, qui m’évoque aujourd’hui ces destinées, ne se rappelle pas bien ce qu’elle est devenue – mis de toute façon, conclut-elle, c’est du passé…

Or je proteste, moi, que c’est notre passé, tout ça : je veux savoir qui est qui, je veux pouvoir dire à nos enfants d’où nous venons, au moins ça, fais un effort ! Et je vais pour gronder un peu Lena, qui aime d’ailleurs ça, qu’on la gourmande - je vois aussi bien que ça la touche que je la pousse à se rappeler son passé à elle, cependant nous restons tous deux un peu embarrassés : comment en effet les faire parler, ceux de la photo sépia, à l’instant de dévisager, même attentivement ces supposés proches dont elle-même ne se rappelle plus bien, et de moins en moins, ce que chacun d’entre eux est devenu au juste…

Mais quel air imposant, pour ainsi dire d’un autre temps, ont donc ceux-là, me dis-je ensuite en scrutant les deux fils les plus âgés - Albrecht le plus sévère, en son amplitude physique de marchand de primeurs en gros, et Conrad, tout massif lui aussi mais au visage plus ovale et spirituel d’ingénieur - que la mine plus enjouée de notre grand-tante Violetta, moins de vingt ans sur la photo sépia et gracieusement assise au premier rang, dans sa robe de tournure Art Nouveau, pondère et radoucit heureusement. Et cette autre qu’elle, debout à côté de l’imposant Albrecht, n’est pas moins jolie elle aussi, mais c’est elle qui se pendra à la stupéfaction des siens, m’a rappelé Lena ; et celle-là qui semble égarée, comment se prénommait-elle encore, et cette autre qui semble comme prise en faute, et cette autre encore qui détourne carrément le regard ? Mystère : Lena donne sa langue au chat.

Cependant la voix de l’Oncle Fabelhaft me revient - sa voix haut perchée nous saluant, les enfants, du fond de son inénarrable arrière-boutique de marchand d’orviétan brocanteur aux allures de cabinet de curiosités dont chaque objet singulier, peau de serpent ou tête réduite de Jivaro, fera l’objet d’une nouvelle histoire.

Or je n’en reviens pas ce matin, et pour la première fois peut-être, tant d’années après l’avoir écouté bouche bée des heures durant, de voir là, sur la photo, quel garçon a été l’affabulateur mirifique autour de ses vingt ans, siégeant bien droit et bien mis, coiffé à la gomina, l’air posé mais fringant, sûrement bon athlète et bon nageur, le visage régulier du jeune Européen bien disposé et bien parti pour la vie – la vie qui lui appartient, comme on dit et comme paraît le dire ce même œil pétillant qui, maintes fois, tant d’années plus tard, nous aura pris à témoins, les enfants.

Voici donc Leo et Theo, le Conteur et l’Aventurier, figures de mes songeries légendaires, parangons s’il en fût des Irréguliers de ma planète imaginaire, et me voilà guetter la moindre de leur parole, comme j’aimerais aussi que se déboutonnent leurs frères ainés, les Réguliers, à commencer par le grand-oncle Albrecht au front buté, mais que je sais un passionné d’aéronautique nouvelle, et par Conrad qui s’est établi à Berlin pour y diriger de grand travaux urbains - tous deux à la fois présents et pas vraiment là, étant entendu que leurs affaires les attendent et que ça n’attend pas, selon l’expression - pas que ça à faire, comme on dit encore, même si cela se fait en ces années, dans un pays civilisé, de poser pour la postérité en famille de sorte que celle-ci apparaisse dans son établissement, en cette année 1911, dans le décor vaguement colonial du photographe Emil Goetz, 8 Hisrchmattstrasse, tel. 689.

Et que nous disent-ils donc tous, tant qu’ils sont ? Que nous disent les Réguliers et les Régulières ? Que nous dit, au premier rang, l’air de quelqu’un qui en sait long sur les choses de la vie, comme on dit - que nous dit la mère de Grossmutter, siégeant bien droite, mais sereine aussi, tenant un magazine, nous regardant en face comme nous la regardons à près d’un siècle de distance – que nous dit-elle et que pourrions-nous lui dire à l’instant ? Que signifie l’air comme effrayé de la fragile Milena, tout à gauche de la photo sépia, juste derrière Leo, la main posée sur la solide épaule de celui-ci, qui porte une minerve et sourit encore moins que quatre autres de ses sœurs ? Que voudraient peut-être dire les trois autres, ensuite, du milieu du deuxième rang, dont les regards nous regardent eux aussi bien en face et fixement à presque un siècle de distance, modestes ou plus insistants ? Et que ne dira sûrement pas, tout à droite au second rang, comme écrasée par la masse du beau Theo, avec quelque chose de russe elle aussi, la sombre Marta au regard qu’on pourrait dire carrément refusé, et dont Lena ne se rappelle plus ce qu’elle est devenue ?

Enfin les regards de nos deux Irréguliers, que nous chantent-ils donc au primesaut de cet autre matin d’hiver ? Que nous raconte le regard du dernier né de la famille rassemblée, ce fringant jeune homme du premier rang, prénom Leopold, que nous connaîtrons sous les traits d’un personnage hirsute et gesticulant revenu des comptoirs orientaux et des jungles, et que nous dit le long regard ombrageux de son frère Theo, élégant plus que les autres, avec son col cassé, et qui paraît déjà désigné par la destinée pour quelque aventure hors du commun ?

D’autres heures d’avant l’aube, en ces veillées de ce long hiver, je serai resté à quêter le moindre mot de nos silencieux, revenant et revenant à la photo sépia ou compulsant les albums des autres branches de notre généalogie, sans entendre rien ni rien oser leur dire ou rien dire d’eux, jusqu’à ces jours de fin décembre et de janvier de l’année suivante, puis des mois suivants où, la neige cédant le pas au jour et au printemps, CELA recommença de parler à travers les années.

On aurait donc hiberné, se dira-t-on ensuite, sans se rappeler à l’instant tant d’hivers passés à ne rien entendre ou dire, faute d’écouter. On se reprocherait alors d’avoir manqué à la vie. On serait tenté de déplorer le temps perdu, tout en se sachant passé par l’épreuve d’un temps d’imprégnation et de maturation et de descente et d’immersion et de remontée des eaux mêlées de nos mémoires dont on ressortirait tout frais et neuf comme les deux jeunes Irréguliers de la fameuse photo sépia, le Conteur et l’Aventurier, et ces matinées des temps d’avant Pâques tout revivrait et rebondirait en flots de mots par les prairies des premières heures, et le récit reprendrait, des maisons retrouvées...(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en finition)

-

CELA

CELA serait le grand mystère de ce que je vois sans le voir, et j’y associe ce matin mon frère mystérieux. Dans ce paysage immense qu’on dirait à l’instant de monts de Chine encrés à rehauts de bleu sombre, mon frère est ce personnage à manteau noir qui s’en va seul, là-bas, sur la rive du lac semblant un fleuve, mon frère n’est aujourd’hui plus que cendres sans mystère et telle est ma question : qui est cet homme que je vois là-bas qui me fait signe ?

Tu me disais, tas de cendres, que CELA ne nous regarde pas, mais ton prénom me rend un corps et c’est le tien : ton corps d’Indien de nos étés, ton corps tatoué de grand Ivan que je regarde et qui me regarde, oui CELA me regarde, tas de cendres, CELA nous regarde, mais où s’arrête ton corps, ce matin, comment ne pas entendre ta voix de garçon petit et tout blond dans le silence de CELA ?

Mais qu’est-ce diable que CELA? Où commence le corps de notre premier enfant ? Tiens, l’odeur de la première merveille n’est pas la même que celle de la seconde. Celle-ci sent plutôt le jasmin, celle-là plutôt l’abricot, comme leur mère sent le matin le jardin et leur père le sanglier.

Le mot CELA est le sempiternel entonnoir de tous mes vertiges de vieil enfant et d’adolescent prolongé: il y a de quoi devenir fou à le scruter, bien plus que le nom de Dieu qui ne se laisse pas regarder en face plus que le soleil ou qu’on affuble de tous les masques.

Dieu tu ne l’as jamais vu. Dieu n’est pas CELA, mais CELA te ramène à ce Nom sans nom. Dieu t’a toujours tenu dans sa main, te dis-tu parfois, mais que diable en sais-tu ? Eux le savent qui en ont fait le Tout-Puissant, Seigneur des armées, mais de celui-là tu ne veux rien savoir. Eux le savent qui en ont fait le Verbe ou l’Absent, le Vengeur ou le Sacrifié, le Glorieux ou le Mendiant, mais de tous ceux-là tu ne sais que dire ce matin alors que le mot CELA t’engloutit, seul et muet, comme si tu te voyais toi-même sans miroir, de dos ou du dedans, seulement visible les yeux fermés.

Le ciel est ce matin de cendre et je m’en couvre le front. Ce seraient comme des mains aimées sur le front de l’enfant. Dans la maison sous la neige il y aurait encore des braises cependant, comme autant de noms retrouvés.Extrait de L'Enfant prodigue, récit en chaantier.

Image: Philip Seelen

-

Lilith

Ce n’est pas le combat grossier que les gars applaudissent mais ce qu’il y a derrière, et derrière il y a la Déesse.

Aucun d’eux ne saurait l’expliciter. Cela se passe bien en deça des mots, à l’époque où ils pataugeaient dans leur propre matière. Elles ont d’ailleurs l’apparence de merdes mouvantes, mais ce n’est pas ça qui les trouble, au contraire: c’est ce qu’il y a de glèbe et de pluie, d’animal et de divin dans ces femelles endiablées.

Il leur est en principe interdit de toucher et à elles de s’en prendre aux orifices, mais la tension n’en est que plus vive et le trouble plus lancinant, qui rappelle des choses confuses et fortes aux gars de la prairie et des montagnes, surtout les descendants d’Irlandais ou de Balkaniques.

Ils se rappellent certain conte des temps anciens, et comme ils en redemandaient tandis qu’un vent brûlant charriait les cris des petits enfants dévorés par l’affreuse mère.

Ils ne savent plus, à vrai dire, s’ils désirent ou redoutent les filles de Jutta qu’ils sont venus voir se battre dans ce sacré bourbier. -

Un art perdu

Longtemps ce fut la maison des Wei, aux confins des territoires impériaux riverains des Quatre-Mers, qui détint le Secret du Pal.

Ce symbole de soumission faisait l’envie de tous les dominions. Quel prince, à l'instar de l'Empereur Wu des Wei, n’avait rêvé d’exposer ainsi la chair toute vive du vaincu au Pal, quel hiérarque n'aspirait à régner tant que vivrait le supplicié ?

Jusque dans le bas peuple on connaissait l’extrême difficulté de mettre au Pal. La règle absolue veut le vaincu préservé dans ses quatre fonctions vitales et l’aptitude à mouvoir incessamment ses cinq membres, pour survivre au moins sept ans. Cet art se ramasse dans une formule, constituant le Secret.

La chute de la maison Wei restera liée, dans les annales, à la divulgation du Secret du Pal, imputable à la concupiscence d’un Conseiller. Pour une montagne d’or celui-ci vendit le Secret que jamais, au demeurant, le Barbare venu de l’Ouest ne sut faire appliquer par ses techniciens à la main faillible.

La suite figure dans les livres d’histoire. Aujourd’hui encore les Américains ont recours à la chaise électrique ou à la chambre à gaz. Nous buvons certes du Coca-Cola, mais n’en pensons pas moins. -

Une quête d’absolu

Into the Wild, de Sean Penn

C’est un bien grand beau film généreux et limpide qu’Into the Wild de Sean Penn, dont l’empreinte qu’il laisse au cœur est toute pure. L’histoire en est prenante, les personnages principaux sont également de belles personnes, comme on dit, les images et la musique ne sont pas moins superbes et, surtout, il s’en dégage un sentiment général d’autant plus bienfaisant et tonique qu’il n’a rien de complaisant ou d’édulcoré, voire de frelaté, comme pourrait le faire redouter le thème rebattu du retour à la nature. De fait, les rudes lois de celle-ci ne sont pas ignorées ni sous-estimées. Une scène terrible, marquée par le sacrifice « inutile » d’un élan, souligne le caractère très problématique d’une immersion « naturelle », même si la quête du solitaire reste fondée. Le titre d’ En pleine nature ne rend d’ailleurs pas compte du piège que celle-ci représente bel et bien dans le film, alors que l’original Into the Wild en désigne mieux l’ambivalence, qui renvoie aux obstacles et au combat du héros de Construire un feu de Jack London.

L’esprit des Jack, London et Kerouac, mais aussi de Thoreau et de Tolstoï, préside à ce parcours initiatique d’un tout jeune homme déçu par ses parents, dont la mésentente tourne à la haine sous les dehors du mensonge et de l’hypocrisie.

L’esprit des Jack, London et Kerouac, mais aussi de Thoreau et de Tolstoï, préside à ce parcours initiatique d’un tout jeune homme déçu par ses parents, dont la mésentente tourne à la haine sous les dehors du mensonge et de l’hypocrisie.Deux grandes lignes narratives traversent le film et se relancent l’une l’autre en contrepoint, modulant en outre le passage des années et scandant l'avancée de chaque nouveau chapitre: d’une part, c’est le récit du Magic Bus, la carcasse d’autocar perdue en plein Alaska où Alex Supertramp (c’est le pseudo glorieusement naïf qu’il s’est choisi) va vivre cent jours de solitude absolue ; et, de l’autre, la chronique tenue par sa sœur au fil de ses années de fugue, qui témoigne des conséquences de celle-ci sur les parents restés sans nouvelles, reconnaissant leurs responsabilités et se rapprochant peu à peu l'un de l'autre.

On le sait, Sean Penn revient de loin : de toutes les défonces et de tous les dégoûts. Or ce qui sidère en l'occurrence est la complète fraîcheur de son regard sur le monde et sur les gens, tous abordés avec tendresse et jusqu’à l’indulgence, s’agissant du père égoïste et violent qui se prend pour Dieu au point, une année, de décider, le con, que Noël n’aura pas lieu…

L’Amérique d’Into the Wild est à la fois celle de L’Attrape-cœur de Salinger et de Sur la route de Kerouac, des anciens hippies dans les déserts et de Bush Senior justifiant la guerre du Golfe ou des paumés down & out crevant dans les grandes villes; et l’on se rappelle aussi la dernière page de La Route de Cormac McCarthy dont on pourrait dire que Sean Penn la réinvestit avant la catastrophe ou au moment d’en renaître…

Si la « théologie » de McCarthy est plus profonde dans son aperception tragique et sa visée rédemptrice, que la religiosité tolstoïenne qui se dégage d’Into the Wild, ce film ne représente pas moins, aujourd’hui, un geste de résistance aux forces obscures et destructrices de l’empire du fric, à la violence, au fanatisme, au cynisme ou à la décadence. Le fait qu’Alex, prodigieusement vécu, plus encore qu’interprété, par Emile Hirsch, soit à la fois un fou de lecture et un pèlerin de l’absolu, dont l’apprentissage passe par une nouvelle naissance et une filiation restaurée (avec une femme, puis un vieil homme qui l’adoptent pour ainsi dire en le poussant au pardon des siens), avant la révélation finale de ce que le bonheur n’a de sens que partagé – tout cela élève le film au-dessus des rêveries New Age à base de marshmallow spiritualisant.

La grande générosité d’Into the Wild va de pair avec une forme lyrique n’excluant pas ici et là quelque pompe ni quelques clichés, mais c’est aussi la loi du romantisme à l’américaine (on est bien dans la lignée de Twain, London ou Thomas Wolfe), dans un ample mouvement et un grand souffle. Si la scène de l’empoisonnement « naturel » du protagoniste rappelle La bouche pleine de terre de Branimir Scepanovic, c’est à Tolstoï qu’on pense à la fin poignante d'Alex, rappelant la mort « cosmique » du prince André...

Sean Penn, Into the Wild. Sur DVD et en salles.

Sean Penn, Into the Wild. Sur DVD et en salles. -

Riches Heures. Blog-notes 2005-2008

Vient de paraître

aux éditions L'Âge d'Homme.

Du blog au livre...

Au lecteur

Ce recueil, établi à la demande de Jean-Michel Olivier, directeur de la collection Poche Suisse, aux éditions L'Age d'Homme, rassemble une partie de mes Carnets de JLK, blog littéraire ouvert sur la plateforme HautEtFort en juin 2005. Proposant aujourd’hui quelque 2000 textes, dans les domaines variés de la littérature et des arts, de l’observation quotidienne et de la réflexion personnelle, entre autres balades et rencontres, ces Riches heures de lecture et d’écriture s’inscrivent dans le droit fil des carnets manuscrits que je tiens depuis une quarantaine d’années, qui ont déjà fait l’objet de deux publications : Les Passions partagées (1973-1992) et L’Ambassade du papillon (1993-1999), chez Bernard Campiche.

En outre, ces Carnets de JLK illustrent les virtualités nouvelles, et notamment par le truchement de l’échange quotidien avec plusieurs centaines de lecteurs, de cette forme de publication spontanée sur l’Internet, qu’on appelle weblog ou blog.

Dans l’univers chaotique qui est le nôtre, où le clabaudage et la fausse parole surabondent, ces carnets se veulent, au-delà de tous les sursauts de méfiance ou de mépris, la preuve qu’une résistance personnelle est possible à tout instant et en tout lieu pour quiconque reste à la fois attentif à la rumeur du monde et à l’écoute de sa voix intérieure. À l’inattention générale, ils aimeraient opposer un effort de concentration et de réflexion au jour le jour, ouvrant une fenêtre sur le monde.

SOUS LE REGARD DE DIEU. - Pasternak disait écrire « sous le regard de Dieu », et c’est ainsi que je crois écrire moi aussi, sans savoir exactement ce que cela signifie. Disons que ce sentiment correspond à l’intuition d’une conscience absolue qui engloberait notre texte personnel dans la grande partition de la Création. Ce sentiment relève de la métaphysique plus que de la foi, il n’est pas d’un croyant au sens des églises et des sectes, même s’il s’inscrit dans une religion transmise.

J’écris cependant, tous les jours, «sous le regard de Dieu», et notamment par le truchement de mes Carnets de JLK. Cela peut sembler extravagant, mais c’est ainsi que je le ressens. En outre, j’écris tous les jours sous le regard d’environ 500 inconnus fidèles, qui pourraient aussi bien être 5 ou 5000 sans que cela ne change rien : je n’écris en effet que pour moi, non sans penser à toi et à lui, à elle et à eux.

Ecrire «sous le regard de Dieu» ne se réduit pas à une soumission craintive mais nous ouvre à la liberté de l’amour. Celle-ci va de pair avec la gaîté et le respect humain qui nous retient de caricaturer Mahomet autant que de nous excuser d’être ce que nous sommes. L’amour de la liberté est une chose, mais la liberté d’écrire requiert une conscience, une précision, un souci du détail, une qualité d’écoute et une mesure du souffle qui nous ramène « sous le regard de Dieu ».

A LA DESIRADE. – Nous entrons dans la nouvelle année par temps radieux et la reconnaissance au cœur alors que tant de nos semblables, de par les monde, se trouvent en proie à la détresse, à commencer par les victimes des terribles tsunamis qui viennent de dévaster les côtes de l’Asie du Sud-est.

A La Désirade, la vision de ma bonne amie qui fait les vitres, comme on dit, me semble la plus belle image de la vie qui continue…

(1er janvier 2005)

ÉCRIRE COMME ON RESPIRE. - Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin. Cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps: le difficile.

Difficile est le dessin de la pierre et de la courbe du chemin, mais il faut le vivre comme on respire. Et c’est cela même écrire pour moi : c’est respirer et de l’aube à la nuit.

Le difficile est un plaisir, je dirai : le difficile est le plus grand plaisir. Cézanne ne s’y est pas trompé. Pourtant on se doit de le préciser à l’attention générale: que ce plaisir est le contraire du plaisir selon l’opinion générale, qui ne dit du chemin que des généralités, tout le pantelant de gestes impatients et de jouissance à la diable, chose facile.

Le difficile est un métier comme celui de vivre, entre deux songes. A chaque éveil c’est ma première joie de penser : chic, je vais reprendre le chemin. J’ai bien dormi. J’ai rêvé. Et juste en me réveillant ce matin j’ai noté venu du rêve le début de la phrase suivante et ça y est : j’écris, je respire…

Tôt l’aube arrivent les poèmes. Comme des visiteurs inattendus mais que nous reconnaissons aussitôt, et notre porte ne peut se refermer devant ces messagers de nos contrées inconnues.

La plupart du temps, cependant, c’est à la facilité que nous sacrifions, à la mécanique facile des jours minutés, à la fausse difficulté du travail machinal qui n’est qu’une suite de gestes appris et répétés. Ne rien faire, j’entends ne rien faire au sens d’une inutilité supposée, ne faire que faire au sens de la poésie, est d’une autre difficulté; et ce travail alors repose et fructifie.

En librairie ces prochains jours. Commandes directes : http://www.lagedhomme.com/

En librairie ces prochains jours. Commandes directes : http://www.lagedhomme.com/ -

Un couple uni

Nous aimons nous tenir par la main et déambuler ainsi le long des Ramblas.

Notre dernière querelle date de 1987, le soir précédant mon départ en Pologne. J’étais rentré bourré. Elle m’a dit je ne sais plus quoi. Je lui ai mis une beigne avant de m’en rendre compte. Je lui fis dans l’avion une lettre que mes larmes de sentimental à la con trempèrent de grosses gouttes. Lorsque je suis revenu de Varsovie, elle portait encore des lunettes noires pour cacher son bleu.

A Varsovie, j’ai passé toute une nuit avec un confident de l’ex-pape, amputé d’une main, qui se rappelait les décombres de la ville en 1945, il avait sept ans et son père lui disait de bien regarder - la ville entièrement reconstruite aujourd’hui où l’on trouve des boutiques de Cardin .

C’est ce que je lui raconte sur les Ramblas, qui valent toujours le déplacement.

Ah oui cela encore: notre position préférée est celle du missionnaire. -

Ceux qu’inspire la rumeur de la mer

Celui qui porte un bouquet de jonquilles dans la poche arrière de son jean / Celle qui s’en va tout doucement dans la lumière plombée du fjord / Ceux qui se sont retrouvés pour accueillir la mort ensemble / Celui qui évite de penser à tout ce qu’il sait essentiel / Celle qui trouve les mots trop grands pour ses émotions d e demoiselle / Ceux qui n’osent pas dire qu’ils s’aiment / Celui qui décapite des tortues dans un film javanais / Celle qui a perdu sa sœur dans une manif d’Athènes / Ceux qui se rappellent le jour et l’heure de la mort de Lady Diana / Celui qui estime que The Queen is dead est le meilleur album des Smiths / Celle qui ne veut écouter que Strangeways en mâchant de la rhubarbe / Ceux qui se demandent à quoi l’on rêve quand on a perdu le sens des couleurs / Celui qui se promet de s’engager dans la Légion étrangère s’il échoue à l’examen d’admission à la fonction de Palefrenier Chef du haras de la Comtesse Bouleboule / Celle qui reproche à son fils de ne pas porter de bretelles / Ceux qui se séparent pour survivre / Celui qui a découvert la leçon de sagesse subliminale du roman à succès Jody et le faon / Celle qui ment à en avoir la face bleue / Ceux qui prétendent aimer la pluie en banlieue et les politiciens de seconde zone / Celui qui estime que la vie ne fait que prendre sans rien donner / Celle qui dort toujours dans le sac de couchage de son premier prétendant explorateur / Ceux qui considèrent que le bonheur ne vaut rien sans matelas bancaire conséquent / Celui qui se juge indigne des compliments du vice-président de son club de tango / Celle qui pense que tout désormais est trop tard / Ceux qui sont morts dans le même fauteuil à oreilles de l’institution Le Clair Matin / Celui qui trouve un réconfort au Hamburger Heaven / Celle qui spécule sur le fait que la fille d’un premier mariage de sa bru va se retrouver dans le même lycée que Louis Sarkozy et que son fils Tibère pourrait en profiter d’une manière ou de l’autre en dépit de son penchant récent pour la religion musulmane / Celle qui pense qu’un gros aurait plus de chance avec elle qu’un aveugle malgré la tendance inverse / Ceux qui aiment l’odeur mêlée des clopes et des fish’n’chips / Celui qui a la nostalgie des jardins ouvriers de la Banlieue Ouest / Celle qui passé de la passion pour Sissi impératrice à celle des tailleurs ton sur ton / Ceux qui prétendent avoir assisté au dernier concert de Chet Baker au New Morning, etc.Aquarelle JLK: dunes de Sète, 2007.

-

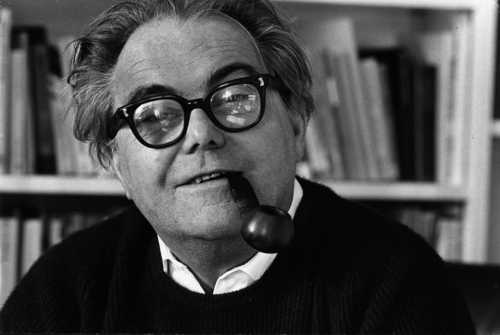

Max Frisch sans bémol

DOCUMENTAIRE. Matthias von Gunten rend hommage à un maître de l’esprit critique… sans trace d'esprit critique.

C’est un film intéressant et nécessaire, assurément, que ce Max Frisch citoyen qui retrace, avec une tendre déférence, tournant parfois à la dévotion, le parcours de l’écrivain qui fut l’exemple-type de l’intellectuel engagé. Un intellectuel : c’est ainsi que le présente immédiatement Helmut Schmidt, qui insiste sur la légitimité de ce regard critique sur le pouvoir. En contrepoint, ses amis Peter Bichsel et Gottfried Honegger rappellent qui fut l’homme. Présent au monde, Max Frisch le fut en Suisse, dès son intervention contre la xénophobie, autant que devant le monde, comme le rappellent un Günter Grass, qui évoque leur complicité et leurs fâcheries, Christa Wolf rappelant ses rapports avec l’Allemagne de l’Est, ou Henry Kissinger leur différend à propos de l’impérialisme américain, notamment.

Tissé de documents d’époque (en ralentis répétitifs un peu pompeux), enrichi de citations bien choisies et de quelques fragments de films plus anecdotiques, le film de Matthias von Gunten déçoit en revanche par son manque total de recul critique. La seule opposition à ce maître à penser d’une génération est en effet une lettre de lecteur imbécile, dont la haine rehausse, par contraste, le caractère hagiographique du film.

Si les vertus de la contestation sont évidemment célébrées, de la lutte contre la xénophobie en Suisse à la guerre du Vietnam, en passamt par Mai 68 à Zurich, le terrorisme en Allemagne ou la votation sur la Suisse sans armée, le réalisateur passe comme chatte sur braise sur les positions de Frisch face au communisme dans le monde ou au goulag. A ce propos, le témoignage de Christa Wolf reste lui aussi assez platement anecdotique...

Bref: dommage que tout ça relève un peu trop de la célébration nostalgique entre anciens combattants,et pas assez de l’incitation, visant les nouvelles générations, à découvrir une œuvre dont rien n’est dit du contenu précis des romans (Stiller juste évoqué au passage, ou Homo faber) ou des pièces de théâtre (même si celui de Frisch n’est pas à la hauteur d’un Dürrenmatt, les fables d’Andorra ou de Monsieur Bonhomme et les incendiaires auront fait date), ni rien non plus de son magnifique récit des dernières années intitulé L’homme apparaît au quaternaire. La dernière intervention publique de Max Frisch, aux Journées de Soleure, où il confesse sa seule foi en l’amitié, dans un monde où il semble se résigner à cultiver son jardin, en Candide un peu raplapla, n’a pas de quoi susciter le plus vif intérêt d’un jeune lecteur, alors que les volumes (chez Gallimard) du Journal de Frisch restent, aujourd'hui encore, une lecture vivifiante.

DVD. Max Frisch citoyen. Pelicanfilms

DVD. Max Frisch citoyen. Pelicanfilms -

Le temps de la violence

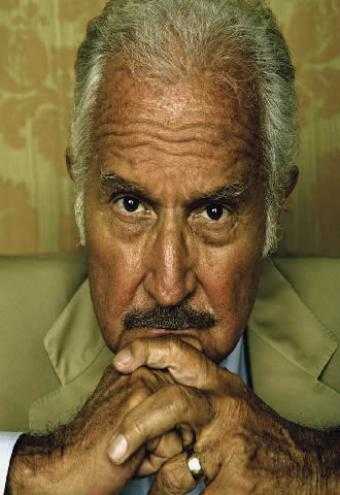

Octogénaire d’une impressionnante vitalité, le grand romancier mexicain achoppe à la violence du monde dans Le Bonheur des familles…

Carlos Fuentes approchait de sa 80e année, fêtée en grand pompe l’an dernier à Mexico, lorsqu’il publia Le Bonheur des familles, qu’on dirait le roman d’un jeune auteur plein de sève et de feu impatient de « casser le morceau ». En bref, c’est le roman de la famille mexicaine dans tous ses états et ses éclats, en seize récits liés ensemble par les chants heurtés d’un chœur de tous les âges, des filles-mères de la rue aux fils à papa. Débordant l’immense Mexique où cohabite misère et splendeur, créativité et corruption, c’est aussi à toute la famille humaine que s’adresse le grand écrivain.

Le titre original du livre, Toutes les familles heureuses, fleure la dérision en écho ironique à l’exergue de Tolstoï : « Les familles heureuses se ressemblent toutes, les familles malheureuses sont malheureuses chacune à sa façon ». En l’occurrence, toutes les « familles heureuses » qu’observe Fuentes sont malheureuses à leur façon, à commencer par celle de Pastor Pagan, qui se demande pourquoi lui seul a jamais été honnête dans l’entreprise dont il vient d’être viré. Même les cinq mille dollars de « bonus » qu’on lui a offerts lui apparaissent comme une incitation à la corruption, « présupposé majeur », au Mexique, « qui règne à tous les niveaux, des membres du gouvernement aux employés, du quincailler au paysan ».

Carlos Fuentes, que son père fouettait pour lui inculquer les bonnes manières, rit jaune en évoquant la femme de Pastor, chanteuse de boléro réfugiée dans son fantasme romantique, Alma leur fille qui vit par procuration en surfant sur internet ou en suivant le dernier épisode d’un reality show, ou enfin le fils Abel, crâne et velléitaire jeune glandeur revenant au bercail en trentenaire vaincu tout semblable à son paternel. Quatre paumés très ordinaires en temps de crise ou, peut-être, de recomposition dans un Mexique restauré, car la vie selon Fuentes est souvent plus forte que l’ordre traditionnel mortifère ou l’anarchie sur fond de drogue: ainsi le père veuf des trois lascars du deuxième récit se réjouit-il finalement de voir son fils aîné, dont il voulait faire un curé par dévotion à sa femme bigote, le « trahir », saluant verre en main son garçon qui a fui le séminaire et pris son destin en main !

Au fils des seize récits de ce Bonheur des familles qui n’a rien d’une série télévisée, Carlos Fuentes traverse toutes les couches de la société mexicaine, du couple gay vieillissant et perdant ses repères à cette mater dolorosa écrivant à l’assassin de sa fille pour lui dire qui était celle-ci, en passant par le Président et son fils ou tel curé péchant les yeux au ciel avec l’Indienne dont il vitupère la souillure… Or alternent, en contrepoint, les voix de ceux qui n’ont pas de mots, au fil d’une suite chorale où le romancier grappille les traits de langage et les rythmes d’aujourd’hui, genre rap parodié…

Un demi-siècle après la parution de La plus limpide région, où il entreprit une première ressaisie romanesque de la nébuleuse humaine-inhumaine de Mexico, Carlos Fuentes ajoute, aux multiples « temps » de son œuvre monumentale (« Mal du Temps » avec Aura, « Temps des Fondations » avec Terra nostra, « Temps politique » avec Le siège de l’aigle, temps autobiographique avec Diane ou la chasseresse solitaire où il exorcise sa passion malheureuse pour Jean Seberg), ce qui pourrait se dire le temps de la violence intime – le roman s’achève aussi bien sur les mots « violence, violence » - et de son exorcisme… Comme si le grand romancier cristallisait, au nom de ses propres enfants disparus – son fils et sa fille sont tous deux morts tragiquement il y a une dizaine d’années -, sa rébellion contre les maux de la destinée.

Carlos Fuentes, Le Bonheur des familles. Traduit de l’espagnol (Mexique) par Céline Zins et Aline Schulman. Gallimard, collection Du Monde entier, 455p. Simultanément paraît, aux éditions de L’Herne, un passionnant essai sur Don Quichotte, Cervantès ou la critique de la lecture. Un Cahier de l’Herne consacré à Fuentes a paru en 2006.

Carlos Fuentes en dates

1928 Naissance à Panama. Parents diplomates. Enfance entre Quito, Montevideo, Mexico, Washington. Etudes de droit à Mexico et à Genève.

1958 Premier roman, La plus limpide région, critique virulente de la société mexicaine.

1962 La mort d’Artemio Cruz et Aura. Suivront Le Chant des aveugles, Zone sacrée, etc.

1977 Terra nostra, son chef-d’œuvre, est consacré par le Prix Romulo Gallegos.

1987 L’ensemble de son œuvre est couronné par le Prix Cervantès. Nobélisable dès cette époque.