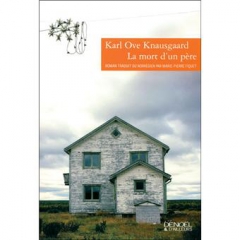

À propos du déballage informe auquel se réduirait, selon d’aucuns, l’entreprise autobiographique de Karl Ove Knausgaard. Du tour péremptoire, académique ou superficiel, d’une certaine critique parisienne. Comment la recherche du TOUT DIRE d’un Proust, d’un Joyce, d’une Céline, d’un Thomas Bernhard ou d’un Knausgaard entre en consonance ou en rupture avec chaque époque.

Il est curieux de constater, un siècle après Joyce et Proust, à quel point l'on reste figé, notamment dans la culture française à la fois hyper-littéraire et hyper-centralisée autour du bulbe de l'Académie, dans les formes reçues de ce qu'on croit la bienséance littéraire.

Je n'ai lu jusque là que les 450 premières pages de La mort d'un père de Karl Ove Knausgaard, mais cela me suffit pour apprécier le mal- fondé de jugements expéditifs portés par deux journalistes littéraires français sur la composition de ce livre, plus ou moins assimilé à un foutoir.

Dans le chapeau d'un reportage-entretien par ailleurs chaleureux et enthousiaste, paru en octobre 2014 dans le Nouvel Observateur, David Caviglioli qualifiait l'écriture de Knausgaard en des termes qui me semblent inacceptables. Tout en saluant une « prodigieuse autobiographie », le texte de celle-ci était comparé « à un blog de 3000 pages, sans aucune forme de reconstruction littéraire, mal écrit, plein de clichés à deux sous et de digressions qui ne mènent nulle part ». Après d’autre réserves non moins rédhibitoires sur l’absence de style ( ?), le manque de tension narrative (??), et l’absence de couleur et de chair (???), l’acrobate trouvait à conclure que “Mon combat est un chef-d’oeuvre inexplicable, magnétique et hypnotisant, même quand il est ennuyeux ».

Caviglioli avait sans doute raison de relever l'effet quasi hypnotique produit par la lecture du prétendu « Proust norvégien », comme il en va aussi de la prose proustienne, mais prétendre que sa narration évoque la jactance des blogs, non pensée et non construite, truffée de clichés et découlant en somme du n'importe quoi, est effectivement dire n'importe quoi.

Les blogs n'existaient pas du temps de Marcel Proust et du génial écrivain polonais Stanislaw Ignacy Witkiewicz, mais la tendance au Tout dire de l'un et de l'autre, bousculant les conventions narratives linéaires de leur temps, fut également fustigée par les gardiens du temple ou les funambules des gazettes de l’époque, comme le prouvent les perles (en français ou en polonais) d’un sottisier auquel d’autres innovateurs en matière de langue, tels un Céline ou un Ramuz, n’ont rien à envier.

Sur un ton plus condescendant que son confrère, le journaliste-écrivain- blogueur Pierre Assouline a lui aussi fait la leçon à Knausgaard, en termes à la fois plus pédants et vulgaires, parlant de son entreprise comme d’une interminable « lettre à mézigue » non sans viser, dans la foulée, tous ceux qui prennent le temps de lire vraiment et de commenter cet auteur, et même de l’aimer sans attendre le verdict des instances de consécration du président de La République des Livres.

C’est à l’enseigne de celle-ci, blog littéraire de Pierre Assouline, qu’on retrouve ce papier sans vraie substance ni trace de « bémol » constructif, suivi de plus de 1000 commentaires sans le moindre rapport avec Knausgaard ni ce qu'en dit le Monsieur Verdurin de ce salon virtuel combien significatif de la dévastation du débat littéraire actuel par l'imbécillité bavarde sous pseudo - je ne parle pas d'Assouline, lui-même, écrivain et critique estimable en dépit de sa morgue -, mais de la meute glapissante que réunit sa « république » fantôme.

Dans une pénétrante digression sur l'art, Knausgaard constate que l'art contemporain à changé de nature en descendant pour ainsi dire du ciel sur la terre. Proust ne disait pas autre chose à sa façon, en n'écrivant plus jamais le nom de Dieu, et Witkiewicz, dans les phénoménaux romans fourre-tout que sont L'inassouvissement et L'Adieu à l'automne, multiplie les aperçus de ce changement fondamental de paradigme qui inspire à Knausgaard, au fil d’une de ces digressions dont Caviglioli prétend qu’elles ne mènent nulle part, une belle réflexion consacrée à ce qu’est devenu l’art contemporain et a fortiori, la littérature.

Dans une pénétrante digression sur l'art, Knausgaard constate que l'art contemporain à changé de nature en descendant pour ainsi dire du ciel sur la terre. Proust ne disait pas autre chose à sa façon, en n'écrivant plus jamais le nom de Dieu, et Witkiewicz, dans les phénoménaux romans fourre-tout que sont L'inassouvissement et L'Adieu à l'automne, multiplie les aperçus de ce changement fondamental de paradigme qui inspire à Knausgaard, au fil d’une de ces digressions dont Caviglioli prétend qu’elles ne mènent nulle part, une belle réflexion consacrée à ce qu’est devenu l’art contemporain et a fortiori, la littérature.

Ému par l’Autoportrait de Rembrandt en vieil homme (visible à la National Gallery de Londres), par Le Christ à Gethsémani de Caravage ou par telle toile de Vermeer ou tels paysages hollandais, Knausgaard, sans poser du tout au spécialiste, se demande à quoi tient le fait qu’il est touché par tel tableau et pas par cent ou mille autres, pourquoi certains artistes, certains musiciens ou certains poètes nous atteignent invisiblement en produisant des oeuvre visibles ou sensibles qui nous rappellent, avec Bach, que l’homme est « capable du ciel » ?

Rien là-dedans d’une songerie vague frottée d’angélisme, mais une méditation sans prétention, sincère et fondée, sur la perte de quelque chose de « divin », de « solennel » de « sacré », de « beau » et de « vrai » qui a été remplacé par du rien qu’humain et du trop humain.

Cette « métaréflexion » est venue à Knausgaard lors de la traversée en train d’un paysage urbain plutôt moche (« Wagons vides, réservoirs à gaz, usines, tout était blanc et gris, à l’ouest le soleil se couchait et ses rayons rouges flottaient dans le brouillard ») où soudain il a ressenti, en se contentant de regarder la boule rougeoyante du dernier soleil, une joie « si vive et si brusque qu’elle était impossible à distinguer de la douleur ». Et d’ajouter cela qu’on retrouve souvent dans ses observations de la vie sous toutes ses formes : « Ce que je vivais me semblait d’une importance considérable. Considérable. Lorsque ce fut terminé, le sentiment d’importance ne faiblit pas, mais soudain je n’arrivais plus à le situer : qu’est-ce qui était important exactement ? Et pourquoi ? Le train, la zone industrielle, le soleil, le brouillard ? »

Est-ce dans un blog vasouillard comme il y en a des millions qu’on trouve ces digressions « qui ne mènent nulle part », comme il en va de cette soudaine plongée dans l’étonnement d’être devant l’énigmatique beauté du monde cernée, ainsi que le relevait Baudelaire (autre blogueur connu...), d’un océan de platitude. Or cette « extase » profane n’est qu’un début, qui se prolonge ensuite dans une réflexion limpide et profonde sur le désenchantement de l’art contemporain, ou plus exactement sa descente dans une sorte d’immanence qui peut avoir la profonde beauté et la mélancolie, ou le tourment des œuvres de Munch, mais n’en reste pas moins refermée sur elle-même, sauf à se constituer en cathédrale de mots à la manière de Proust...

À en croire Maître Assouline, la pensée de Knausgaad serait plate (surtout dans ses interviews, n’est-ce pas, qui sont le vrai lieu de la profondeur comme chacun sait), mais qu’on lise donc les pages 270 à 283 de La Mort d’un père (édition de poche Folio), pour ne prendre qu’un exemple parmi beaucoup , et l’on verra comment à tout moment cet auteur décape le prêt-à-penser. « L’art, c’est maintenant un lit défait, quelques photocopieuses dans une pièce, une moto accrochée au plafond. Et l’art c’est aussi devenu le public lui-même, la façon dont il réagit, ce que les journaux en disent, et l’artiste est devenu quelqu’un qui joue ». Dans la foulée on pourrait dire que la littérature ne se borne plus désormais au contenu des oeuvres et au « ciel » qu’elles reflétaient jadis, mais que l’écrivain est devenu lui-même « culte » pour un public qui l’adule ou le jette comme une idole ou un déchet, etc.

Karl Ove Knausgaard n’a rien d’un gourou, d’un porteur de messages religieux ou politiques, pas plus que Proust ou Witkiewicz, Joyce ou Thomas Bernhard n’étaient des idéologues, et pourtant il y a quelque chose de « religieux » dans l’attitude commune de ces auteurs devant l’énigme du monde, jusque dans ses aspects les plus triviaux, et aussi par rapport au langage. Caviglioli et Assouline, gens de culture, se gaussent du fait que Knausgaard puisse consacrer un paragraphe entier aux détergents qu’il va utiliser pour laver la souillure de la bauge paternelle après la mort du pauvre ivrogne, et pourtant il y a quelque chose de beau, de noble, de presque sacré dans la décision du fils de nettoyer la bauge immonde pour recevoir ici même les invités de la famille après l’enterrement.

L'écrivain norvégien, dont Pierre Assouline a l'outrecuidance de comparer l'image à celle d'un Brad Pitt ou d'un Patrick Swayze, est-il aussi génial que Proust, Joyce ou Céline, Witkiewicz ou Thomas Bernhard ? Sûrement pas du point de vue de la fondation d’un langue ou des à-pics de la pensée, mais à vrai dire je me fiche bien de ces comparaisons de Star AC littéraire mondiale, en revanche je constate, sur ce que j’en ai lu, la remarquable porosité sensible de Karl Ove Knausgaard, qui se traduit par un récit dont le filtrage musical, les enchaînements thématique non linéaires (relevant de ce qu'on appelle l'attention flottante), les évocations alternées de la nature et de l'urbain, son effort constant de mettre de l'ordre dans le chaos de ses sentiments-sensations, relèvent bel et bien d'une mise au clair de notre obscure réalité.

Parlant de sa propre poésie, l'écrivain néerlandais Cees Nooteboom note que, lorsque vous écrivez un journal intime, vous transcrivez ce que vous savez, alors qu'un poème ou une fiction vous révèlent ce que vous ignorez. Or le roman autobiographique de Knausgaard procède, me semble-t-il d'une démarche relevant à la fois de la composition diurne, consciente et souvent hyperréaliste, et des tâtons nocturnes de la subconscience, voire de l'inconscient. Encore faut-il, pour s’en apercevoir sans se mettre à genoux comme devant une idole, le lire aussi attentivement que lui-même lit le monde...

Ce début de lecture m'a immédiatement rappelé la litanie de Thomas Wolfe au début de Look homeward, angel (traduit sous le titre de L'Ange exilé), qui me poursuit depuis plus de quarante ans:

Ce début de lecture m'a immédiatement rappelé la litanie de Thomas Wolfe au début de Look homeward, angel (traduit sous le titre de L'Ange exilé), qui me poursuit depuis plus de quarante ans:

Karl Ove Knausgaard brasse très loin de ces eaux troubles. En un peu moins d’une vingtaine de pages, en écrivain sensible au regard de l’autre, il décrit un homme intérieurement détruit par la frustration et désormais incapable de voir l’humanité dans le regard de l’autre, tirant à bout portant dans la bouche d’une jeune fille regardée les yeux dans les yeux, puis se plaignant à la police d’un éraflure de 5 millimètres occasionnée (explique-t-il tranquillement aux policiers) par l’éclat osseux d’un crâne fracassé par son arme.

Karl Ove Knausgaard brasse très loin de ces eaux troubles. En un peu moins d’une vingtaine de pages, en écrivain sensible au regard de l’autre, il décrit un homme intérieurement détruit par la frustration et désormais incapable de voir l’humanité dans le regard de l’autre, tirant à bout portant dans la bouche d’une jeune fille regardée les yeux dans les yeux, puis se plaignant à la police d’un éraflure de 5 millimètres occasionnée (explique-t-il tranquillement aux policiers) par l’éclat osseux d’un crâne fracassé par son arme.

(Lectures du monde, 2021)

(Lectures du monde, 2021)

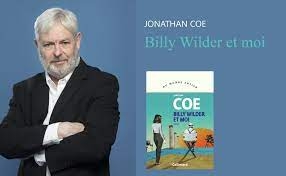

Dans un roman qui a le charme brillant et la profonde malice des comédies de Billy Wilder, Jonathan Coe fait revivre celui-ci par la voix d’une femme subissant, un peu comme la fameuse Fedora mais sans mélo, un début de vieillissement, lequel est aussi celui du cinéaste et du romancier – et le nôtre à toutes et tous. Un superbe roman à lire si possible après avoir vu le film qui l’inspire…

Dans un roman qui a le charme brillant et la profonde malice des comédies de Billy Wilder, Jonathan Coe fait revivre celui-ci par la voix d’une femme subissant, un peu comme la fameuse Fedora mais sans mélo, un début de vieillissement, lequel est aussi celui du cinéaste et du romancier – et le nôtre à toutes et tous. Un superbe roman à lire si possible après avoir vu le film qui l’inspire…