Carnets de JLK - Page 38

-

Pas une minute à perdre

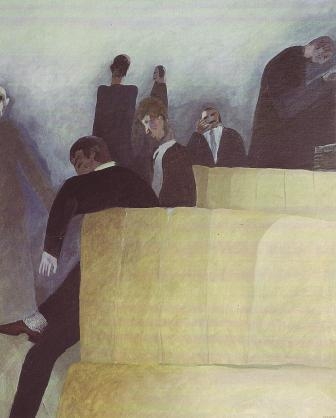

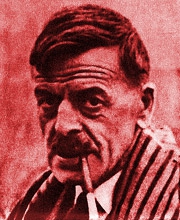

Je regarde le Temps passeravec sa clope au bec,il est hirsute et mal peigné,il a l’air distrait;se souvient-il d’où il venaitquand il est apparuau premier jour du calendrier,et sait-il distinguerl’année chinoise du jour d’après ?Pour le moment il passeet se dépasse à l’avenantau défi de l’impasse...La durée est imprévisible:on la dit capricieuse,les enfants n’en voient pas la fin,et quant au vieux Berbèreil n’y voit que du ventdans le nuage du désert;elle non plus ne saurait pas direce que contient son sac à main:elle pose pour un photographe,elle agrafe son basà l’aile d’un oiseau passantpar ici ou par là -elle n’en fait toujours qu’à sa guisequi n’est que de durer...Les heures auront tourné dans la courà la poursuite des minutes,en attendant la chutedes secondes en fines averses,et le temps que la durée verseses caresses légèresde lumière sur nos visages,comme un âge a passé...Peinture: Thierry Vernet.

Je regarde le Temps passeravec sa clope au bec,il est hirsute et mal peigné,il a l’air distrait;se souvient-il d’où il venaitquand il est apparuau premier jour du calendrier,et sait-il distinguerl’année chinoise du jour d’après ?Pour le moment il passeet se dépasse à l’avenantau défi de l’impasse...La durée est imprévisible:on la dit capricieuse,les enfants n’en voient pas la fin,et quant au vieux Berbèreil n’y voit que du ventdans le nuage du désert;elle non plus ne saurait pas direce que contient son sac à main:elle pose pour un photographe,elle agrafe son basà l’aile d’un oiseau passantpar ici ou par là -elle n’en fait toujours qu’à sa guisequi n’est que de durer...Les heures auront tourné dans la courà la poursuite des minutes,en attendant la chutedes secondes en fines averses,et le temps que la durée verseses caresses légèresde lumière sur nos visages,comme un âge a passé...Peinture: Thierry Vernet. -

Le Temps accordé

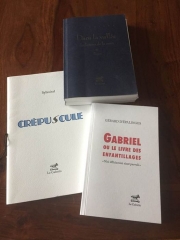

(Lectures du monde, 2020)CARACO L'INFRÉQUENTABLE. – Retombant l’autre jour sur Ma confession d’Albert Caraco, je me disais dès les premières pages que ce livre de sa cinquantaine, l’année précise de son suicide annoncé (il avait résolu de ne pas survivre plus d’une nuit à la mort de son père), serait aujourd’hui vilipendé par les bien pensants plus que ceux de Gabriel Matzneff, et probablement interdit de vente pour peu qu’on en publie des extraits dans les journaux , à commencer par Le Monde qu’il ne cesse de conspuer comme un parangon de conformisme aveugle.Le Monde aimerait pourtant cette citation tirée de la page 102 de Ma confession. «Je suis de cœur avec les révoltés de l’an 68, ils éprouvaient ce que je sens, ils ne se concevaient eux-mêmes, d’où leurs faiblesses, ils valaient mieux que leurs idées et leurs méthodes, nous reverrons demain ce que nous vîmes, nous sommes arrivés au point où la subversion est le dernier espoir, la légalité n’étant qu’une imposture ».Caraco écrivait ces lignes en 1971, après avoir suivi les événements de mai 68 dans son Semainier de l’incertitude, où il regrettait de n’avoir plus vingt ans et vilipendait Charles de Gaulle, mais la suite de cette page, que je cite sans souscrire du tout à son racisme endiablé, ferait hurler les lectrices et lecteurs du Monde.«Le Maquignon de l’Elysée est aussi l’homme qui capitula vers 1962 face à la vermine algérienne et grâce auquel l’Algérie tient la France, ce paradoxe est le plus beau des temps modernes, la France a payé cher, très cher, trop cher l’amitié problématique des Arabes, la voilà pleine d’Africains hideux, noirs, bruns ou jaunes, syphilitiques, vicieux et dangereux, encore une autre génération et ce sera la métissage. Moi, je m’en réjouis et j’attends les Dupont crépus et les Dubois camus, les Durand olivâtres et les Dupuis lippus »…Albert Caraco n’aimait pas la vie, et c’est notre premier désaccord à part de multiples divergences d’opinions (sa détestation des chrétiens et sa conviction que les Juifs sauveront le monde, notamment, entre autres jugements sur la littérature ou les arts qui sont d’un galant homme du XVIIIe siècle…), mais son génie m’intéresse autant que m’horripile son gnosticisme, et ses observations me saisissent souvent par leur pénétration, sans parler de son savoir immense, bref lire Caraco me semble un formidable tonique, effet répulsif compris...

(Lectures du monde, 2020)CARACO L'INFRÉQUENTABLE. – Retombant l’autre jour sur Ma confession d’Albert Caraco, je me disais dès les premières pages que ce livre de sa cinquantaine, l’année précise de son suicide annoncé (il avait résolu de ne pas survivre plus d’une nuit à la mort de son père), serait aujourd’hui vilipendé par les bien pensants plus que ceux de Gabriel Matzneff, et probablement interdit de vente pour peu qu’on en publie des extraits dans les journaux , à commencer par Le Monde qu’il ne cesse de conspuer comme un parangon de conformisme aveugle.Le Monde aimerait pourtant cette citation tirée de la page 102 de Ma confession. «Je suis de cœur avec les révoltés de l’an 68, ils éprouvaient ce que je sens, ils ne se concevaient eux-mêmes, d’où leurs faiblesses, ils valaient mieux que leurs idées et leurs méthodes, nous reverrons demain ce que nous vîmes, nous sommes arrivés au point où la subversion est le dernier espoir, la légalité n’étant qu’une imposture ».Caraco écrivait ces lignes en 1971, après avoir suivi les événements de mai 68 dans son Semainier de l’incertitude, où il regrettait de n’avoir plus vingt ans et vilipendait Charles de Gaulle, mais la suite de cette page, que je cite sans souscrire du tout à son racisme endiablé, ferait hurler les lectrices et lecteurs du Monde.«Le Maquignon de l’Elysée est aussi l’homme qui capitula vers 1962 face à la vermine algérienne et grâce auquel l’Algérie tient la France, ce paradoxe est le plus beau des temps modernes, la France a payé cher, très cher, trop cher l’amitié problématique des Arabes, la voilà pleine d’Africains hideux, noirs, bruns ou jaunes, syphilitiques, vicieux et dangereux, encore une autre génération et ce sera la métissage. Moi, je m’en réjouis et j’attends les Dupont crépus et les Dubois camus, les Durand olivâtres et les Dupuis lippus »…Albert Caraco n’aimait pas la vie, et c’est notre premier désaccord à part de multiples divergences d’opinions (sa détestation des chrétiens et sa conviction que les Juifs sauveront le monde, notamment, entre autres jugements sur la littérature ou les arts qui sont d’un galant homme du XVIIIe siècle…), mais son génie m’intéresse autant que m’horripile son gnosticisme, et ses observations me saisissent souvent par leur pénétration, sans parler de son savoir immense, bref lire Caraco me semble un formidable tonique, effet répulsif compris... -

Vues sur Ludwig Hohl

Par Albert CaracoC’est un grand écrivain et qui n’aura peut-être jamais beaucoup de lecteurs, parce qu’il est profond en restant monotone et, quand il est sublime, en demeurant étroit. J’ai de l’estime pour sa façon de penser, j’en ai de plus en plus pour sa façon d’écrire, mais je ne parviens pas à l’aimer : les puritains me refroidissent et c’est un puritain des lettres, on me dira que nous en manquons effroyablement et que les imposteurs mènent le bal, on me dira que Ludwig Hohl est le Cézanne de ces temps, et que son œuvre réfléchit la probité la plus entière… Mais quoi ? Je lui pardonnerais d’avoir moins de rigueur, s’ils montrait parfois plus de charmes et de grâces; il m’en impose, je l’avoue, et cependant il me repousse, il a souvent raison, il n’en devient pas toujours plus aimable. Est-ce l’effet de la raison ou de l’intransigeance de l’auteur ? Les deux sans doute.À qui ressemble-t-il ? À Lichtenberg ? En apparence seulement, parce que Lichtenberg est drôle et que notre auteur, lui, ne l’est presque jamais. À Wittgenstein ? Non pas, car Wittgenstein est un savant et qui paraît avoir l’esprit mathématique, où Ludwig Hohl moralise à peu près comme nous respirons, quand il ne prêche. À Jean-Paul ? Jean-Paul est souvent illisible est toujours trop sentimental avec, de plus, le goût des digressions ou des parenthèses, quand Ludwig Hohl se lit facilement encore qu’il ne soit pas tellement plaisant à lire. Il est original, à n’en pouvoir douter, il ne l’ignore point et même il va jusqu’à nous le remémorer. Il parle, au reste, incessamment de sa personne, ce puritain ne s’oublie guère, il n’a rien d’un ascète, c’est un peu ce qu’on appelait un juste. Voilà, me semble-t-il, le mot est lâché : Ludwig Hohl est un juste. Il est incomparable dans ses méditations touchant la pauvreté, ni Proudhon ni Marx ne sont allés plus loin, c’est un sujet qu’on n'aime pas a définir, cela me remet en mémoire certaines pages de Péguy, voire de Léon Bloy, à cette différence près que Ludwig Hohl est un athée, ayant quelques parties de philosophe. Son athéisme et radical et l’on a l’impression qu’il ne reviendra plus sur cette attitude. Er ist ein gottloser Mensch, aber kein geistloser, das Gegenstück von Léon Bloy, ein Denker ohne Glauben, verzweifelt und dennoch verklärt, mit Weisheit ausgerüstet und dennoch abstossend. Er ist ein ausgemachter deutscher, nach innen offen manchmal sogar nach oben. Er spintisiert ein wenig wie der Schumacher aus Görlitz, ein wenig langweilig, ein bischen dumpf, und plötzlich blitzt er und der geist erscheint.Traduire Ludwig Hohl me paraît difficile, le français ne se prête guère aux ruminations mentales et l’espagnol encore moins. Man fühlt das Werden der Gedanken und ihr Wachsen, bei den Frazosen un den Spanien spürt man bloss die Endform. La pensée de l’auteur est à l’état naissant. Avec cela, c’est un esprit solide, il marche volontiers à pas de plomb, en ahanant un peu. J’admire son bon sens, c’est un cyclope, die Arbeit ist sein Leitmotiv, il parle topujours de travail avec une insistance pathétique. Der Lob des schweren materials klingt durchaus calibanisch : c’est donc un Caliban de bonne volonté, qui rêve d’être un Ariel. Ludwig Hohl hat eben keine Schwingen, er besteigt immerhin die höchsten Berge, doch vierfüssig, mit Zähnen une mit Nägeln.Je reconnais qu’il touche parfois au sublime encore qu’il ne reste pas assez dans ses hauteurs, il n’a point trouvé l’art de s’y faire une place, il est gradualiste, il n’est pas subitiste et nous dirons que c’est un juste auquel la grâce aura manqué.Cet homme surprenant attendait le miracle, il attendait, outre la gloire, un ou plusieurs mécènes, il n’a pas trouvé l’être providentiel qu’il espérait, de là ses pages les plus déchirantes, – non sans complaisance (mais nous la lui pardonnerons ) il professera son génie (Porträt ). Hohl a certes des éclairs de génie et voilà qui nous remémore un Lichtenberg ; Il manque à l’un tout comme à l’autre un certain don de la synthèse, à quoi les auteurs des génies se peuvent reconnaître. Er zieht di Bruch stücke dem Zusammenhange vor, weil es ihm nicht gelingen ist, bis zur Synthese zu gelangen. Doch dies beweist nicht nur, dass er ein Schöpfer sei. Je lui reproche je n’avoir pas lu les philosophes et s’il résonne sur la praxis é la façon d’un Engels, ke me méfie un peu de son socialisme, où je découvre des relents de stalinisme.Comment ne goûterait-on pas ses pages sur le métier d’écrivain ? C’est là qu’ils montre souvent le meilleur de son esprit et quand je le lis je crois voir Cézanne, ses maladresses et sa probité, touchantes et parfois sublimes. Il tourne souvent dans le cercle mais il y fait – de temps en temps– entrer le monde, aussi beaucoup lui sera pardonné, même sa manie de tout rapporter à Ludwig Hohl, lequel est le Dieu de ses livres, et dont la présence est réelle, fût-elle bien caché.Avec cela, c’est un historien et - s’il le voulait– des plus remarquables, dommage qu’il n’en traite pas assez souvent et que l’histoire en somme l’intéresse moins que Ludwig Hohl. Son essai touchant la Réforme (2) ne peut que susciter mon admiration, ses réflexions sur l’Eglise sont pareillement heureuses. L’on souhaiterait qu’il donnât plusieurs morceaux de cette qualité. Hohl est un conteur symboliste, a l’instar d’un Kafka, il marie les sous-entendus et l’évidence d’une manière qu’il est permis d’appeler de l’art. Son Vernunft und Güte est un chef-d’œuvre et c’est le canevas d’un grand roman, genre Noeud de vipères de Mauriac. Est-ce le reflet de sa propre vie ? Au fond, son drame est d’être Suisse. En un pays comme la Suisse, où l’on manque à ce point de malheureux qu’il faut les importer pour leur commettre ces travaux auxquels les habitants préféreront l’exil, Hohl est un phénomène et je présume que d’aucuns le lui reprochent.; il n’est pas devenu célèbre, alors que d’autres, moins doués le sont, puis il est resté pauvre en une contrée où l’on a la religion de l’ordre, de l’efficace, du rendement et des vertus civiques. Il est un peu hors cadre. Est-ce sa faute ? En quels pays serait-il vraiment à sa juste place ? Comment répondre ? Une existence, que l’esprit informe, sera toujours un cas d’espèce et sa reconnaissance, de la part des hommes, un miracle. Lui reprocherons-nous de l’avoir attendu ?Albert Caraco(1) Nuances et détails III/9(2) Notes.Ce texte a paru dans la livraison de La Revue de Belles-Lettres, No3, 1969, consacrée à Ludwig Hohl.

Par Albert CaracoC’est un grand écrivain et qui n’aura peut-être jamais beaucoup de lecteurs, parce qu’il est profond en restant monotone et, quand il est sublime, en demeurant étroit. J’ai de l’estime pour sa façon de penser, j’en ai de plus en plus pour sa façon d’écrire, mais je ne parviens pas à l’aimer : les puritains me refroidissent et c’est un puritain des lettres, on me dira que nous en manquons effroyablement et que les imposteurs mènent le bal, on me dira que Ludwig Hohl est le Cézanne de ces temps, et que son œuvre réfléchit la probité la plus entière… Mais quoi ? Je lui pardonnerais d’avoir moins de rigueur, s’ils montrait parfois plus de charmes et de grâces; il m’en impose, je l’avoue, et cependant il me repousse, il a souvent raison, il n’en devient pas toujours plus aimable. Est-ce l’effet de la raison ou de l’intransigeance de l’auteur ? Les deux sans doute.À qui ressemble-t-il ? À Lichtenberg ? En apparence seulement, parce que Lichtenberg est drôle et que notre auteur, lui, ne l’est presque jamais. À Wittgenstein ? Non pas, car Wittgenstein est un savant et qui paraît avoir l’esprit mathématique, où Ludwig Hohl moralise à peu près comme nous respirons, quand il ne prêche. À Jean-Paul ? Jean-Paul est souvent illisible est toujours trop sentimental avec, de plus, le goût des digressions ou des parenthèses, quand Ludwig Hohl se lit facilement encore qu’il ne soit pas tellement plaisant à lire. Il est original, à n’en pouvoir douter, il ne l’ignore point et même il va jusqu’à nous le remémorer. Il parle, au reste, incessamment de sa personne, ce puritain ne s’oublie guère, il n’a rien d’un ascète, c’est un peu ce qu’on appelait un juste. Voilà, me semble-t-il, le mot est lâché : Ludwig Hohl est un juste. Il est incomparable dans ses méditations touchant la pauvreté, ni Proudhon ni Marx ne sont allés plus loin, c’est un sujet qu’on n'aime pas a définir, cela me remet en mémoire certaines pages de Péguy, voire de Léon Bloy, à cette différence près que Ludwig Hohl est un athée, ayant quelques parties de philosophe. Son athéisme et radical et l’on a l’impression qu’il ne reviendra plus sur cette attitude. Er ist ein gottloser Mensch, aber kein geistloser, das Gegenstück von Léon Bloy, ein Denker ohne Glauben, verzweifelt und dennoch verklärt, mit Weisheit ausgerüstet und dennoch abstossend. Er ist ein ausgemachter deutscher, nach innen offen manchmal sogar nach oben. Er spintisiert ein wenig wie der Schumacher aus Görlitz, ein wenig langweilig, ein bischen dumpf, und plötzlich blitzt er und der geist erscheint.Traduire Ludwig Hohl me paraît difficile, le français ne se prête guère aux ruminations mentales et l’espagnol encore moins. Man fühlt das Werden der Gedanken und ihr Wachsen, bei den Frazosen un den Spanien spürt man bloss die Endform. La pensée de l’auteur est à l’état naissant. Avec cela, c’est un esprit solide, il marche volontiers à pas de plomb, en ahanant un peu. J’admire son bon sens, c’est un cyclope, die Arbeit ist sein Leitmotiv, il parle topujours de travail avec une insistance pathétique. Der Lob des schweren materials klingt durchaus calibanisch : c’est donc un Caliban de bonne volonté, qui rêve d’être un Ariel. Ludwig Hohl hat eben keine Schwingen, er besteigt immerhin die höchsten Berge, doch vierfüssig, mit Zähnen une mit Nägeln.Je reconnais qu’il touche parfois au sublime encore qu’il ne reste pas assez dans ses hauteurs, il n’a point trouvé l’art de s’y faire une place, il est gradualiste, il n’est pas subitiste et nous dirons que c’est un juste auquel la grâce aura manqué.Cet homme surprenant attendait le miracle, il attendait, outre la gloire, un ou plusieurs mécènes, il n’a pas trouvé l’être providentiel qu’il espérait, de là ses pages les plus déchirantes, – non sans complaisance (mais nous la lui pardonnerons ) il professera son génie (Porträt ). Hohl a certes des éclairs de génie et voilà qui nous remémore un Lichtenberg ; Il manque à l’un tout comme à l’autre un certain don de la synthèse, à quoi les auteurs des génies se peuvent reconnaître. Er zieht di Bruch stücke dem Zusammenhange vor, weil es ihm nicht gelingen ist, bis zur Synthese zu gelangen. Doch dies beweist nicht nur, dass er ein Schöpfer sei. Je lui reproche je n’avoir pas lu les philosophes et s’il résonne sur la praxis é la façon d’un Engels, ke me méfie un peu de son socialisme, où je découvre des relents de stalinisme.Comment ne goûterait-on pas ses pages sur le métier d’écrivain ? C’est là qu’ils montre souvent le meilleur de son esprit et quand je le lis je crois voir Cézanne, ses maladresses et sa probité, touchantes et parfois sublimes. Il tourne souvent dans le cercle mais il y fait – de temps en temps– entrer le monde, aussi beaucoup lui sera pardonné, même sa manie de tout rapporter à Ludwig Hohl, lequel est le Dieu de ses livres, et dont la présence est réelle, fût-elle bien caché.Avec cela, c’est un historien et - s’il le voulait– des plus remarquables, dommage qu’il n’en traite pas assez souvent et que l’histoire en somme l’intéresse moins que Ludwig Hohl. Son essai touchant la Réforme (2) ne peut que susciter mon admiration, ses réflexions sur l’Eglise sont pareillement heureuses. L’on souhaiterait qu’il donnât plusieurs morceaux de cette qualité. Hohl est un conteur symboliste, a l’instar d’un Kafka, il marie les sous-entendus et l’évidence d’une manière qu’il est permis d’appeler de l’art. Son Vernunft und Güte est un chef-d’œuvre et c’est le canevas d’un grand roman, genre Noeud de vipères de Mauriac. Est-ce le reflet de sa propre vie ? Au fond, son drame est d’être Suisse. En un pays comme la Suisse, où l’on manque à ce point de malheureux qu’il faut les importer pour leur commettre ces travaux auxquels les habitants préféreront l’exil, Hohl est un phénomène et je présume que d’aucuns le lui reprochent.; il n’est pas devenu célèbre, alors que d’autres, moins doués le sont, puis il est resté pauvre en une contrée où l’on a la religion de l’ordre, de l’efficace, du rendement et des vertus civiques. Il est un peu hors cadre. Est-ce sa faute ? En quels pays serait-il vraiment à sa juste place ? Comment répondre ? Une existence, que l’esprit informe, sera toujours un cas d’espèce et sa reconnaissance, de la part des hommes, un miracle. Lui reprocherons-nous de l’avoir attendu ?Albert Caraco(1) Nuances et détails III/9(2) Notes.Ce texte a paru dans la livraison de La Revue de Belles-Lettres, No3, 1969, consacrée à Ludwig Hohl. -

Le Temps accordé

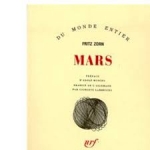

(Lectures du monde, 2021)HIRONDELLES. – Il y avait ce soir, le long du Grand Canal, une prodigieuse concentration d’hirondelles tournoyant et virevoltant entre la lisière du bois et le champ de tournesols de l’autre rive, et j’ai pensé que la profusion des moustiques qui me harcèlent ces temps au déclin du jour, à chaque fois que je m’approche du sous-bois marécageux, attirait cette nuée, comme me l’a d’ailleurs confirmé mon ami René, féru d’ornithologie et que j’appelle dès que j’ai une question relative aux oiseaux ; et de fait il vient de me confirmer par phone que la prochaine migration se préparait et que les troupes de sous-espèces mêlées se rassemblaient avant le grand départ, que les moustiques non encore exterminés par les pesticides leur tenaient lieu de souper et que tout à l’heure elles iraient dormir en grappes dans les roseaux, car les hirondelles dorment en grappes pour se protéger des rapaces et des fouines, ai-je-donc appris ce soir sans cesser de subir les assauts des moustiques qu’elles n’ont pas avalé en vol, etc. (Ce lundi 23 août, vers Noville)CORPS MAUDIT. – Le pauvre Zorn était étranglé, au propre et au figuré, par sa cravate de fils de «gens bien», adolescent mal dans sa peau et le restant à travers les années avant sa longue période de dépression, et si je comprends sa pudeur maladive et sa crainte de se pointer aux douches de la gym, comme je l’ai éprouvée à un degré moindre entre dix et treize ans, jamais je n’ai vécu cette honte et ce mépris du corps et du sexe, tel qu’il les décrit, et c’est en somme par contraste que je redécouvre, grâce à la lecture de Mars, la monstruosité de cette vie congelée par le conformisme social et l’obsession de la bienséance, qui impliquait le mépris du corps en général et plus encore de la sexualité, non tant pour des raisons morales que sociales - ses parents n’étant pas des puritains religieux mais des bourgeois guindés fréquentant l’église sans croire à rien et ne manquant aucun enterrement pour y être vus…

(Lectures du monde, 2021)HIRONDELLES. – Il y avait ce soir, le long du Grand Canal, une prodigieuse concentration d’hirondelles tournoyant et virevoltant entre la lisière du bois et le champ de tournesols de l’autre rive, et j’ai pensé que la profusion des moustiques qui me harcèlent ces temps au déclin du jour, à chaque fois que je m’approche du sous-bois marécageux, attirait cette nuée, comme me l’a d’ailleurs confirmé mon ami René, féru d’ornithologie et que j’appelle dès que j’ai une question relative aux oiseaux ; et de fait il vient de me confirmer par phone que la prochaine migration se préparait et que les troupes de sous-espèces mêlées se rassemblaient avant le grand départ, que les moustiques non encore exterminés par les pesticides leur tenaient lieu de souper et que tout à l’heure elles iraient dormir en grappes dans les roseaux, car les hirondelles dorment en grappes pour se protéger des rapaces et des fouines, ai-je-donc appris ce soir sans cesser de subir les assauts des moustiques qu’elles n’ont pas avalé en vol, etc. (Ce lundi 23 août, vers Noville)CORPS MAUDIT. – Le pauvre Zorn était étranglé, au propre et au figuré, par sa cravate de fils de «gens bien», adolescent mal dans sa peau et le restant à travers les années avant sa longue période de dépression, et si je comprends sa pudeur maladive et sa crainte de se pointer aux douches de la gym, comme je l’ai éprouvée à un degré moindre entre dix et treize ans, jamais je n’ai vécu cette honte et ce mépris du corps et du sexe, tel qu’il les décrit, et c’est en somme par contraste que je redécouvre, grâce à la lecture de Mars, la monstruosité de cette vie congelée par le conformisme social et l’obsession de la bienséance, qui impliquait le mépris du corps en général et plus encore de la sexualité, non tant pour des raisons morales que sociales - ses parents n’étant pas des puritains religieux mais des bourgeois guindés fréquentant l’église sans croire à rien et ne manquant aucun enterrement pour y être vus… RECONNAISSANCE. – Dans le fragment intitulé Gratitude figurant au début de l’espèce de journal-montage que constitue En ce moment précis, le narrateur de Buzzati commence à faire l’inventaire des merveilles innombrables qui nous incitent à nous réjouir, comme le fait d’être un moi au milieu de milliards d’autres individus qui nous aident à nous sentir moins seul, puis d’être soi aujourd’hui après d’autres milliards de disparus qui nous permettent d’apprécier le fait d’être vivant et de pouvoir nous mesurer au passé, comme nous pouvons mesurer notre chance de n’être pas atteint de la lèpre ou du lupus érythémateux, de n’être pas né dans un pays en guerre ou en zone de famine, puis l’argument change un peu, l’on se demande s’il n’y a pas dans «tout ça» de l’exagération, trop de planètes et trop de rhumatismes, trop de volcans aux pulsions incontrôlables et trop de Chinois, tout «ce travail de naissances, de souffrances et de tragédies, perpétuel depuis des millions d’années, dans le seul but de me complaire ! », tant de douleurs « pour que je puisse apprécier mon petit bien-être », et moi qui ne veux pas comprendre, toi qui chaque jour continues de « jouir de ce palais mystérieux » - tous les jours reprend « le chœur des peines », et vous qui restez « assis à jouer » dans la solitude du jardin, etc.AUTOPUB. – L’écrivain alémanique Paul Nizon, dans une conversation avec Pajak qui fait l’objet d’un petit livre épatant paru récemment, que j’ai lu en trois heures et achevé au chevet de ma bonne amie en train de subir sa huitième perfusion de chimie palliative, ne cesse de se lancer des fleurs à un point qui m’a d’abord semblé comique, voire ridicule.Ainsi, vantant les exceptionnelles qualités avant-gardistes de son Canto – un livre qui date de 1963 et dont le total insuccès l’a probablement mortifié à l’époque - il semble persuadé que le monde va enfin le redécouvrir et l’admirer sans réserve, avant de déclarer comme ça que son œuvre est telle qu’on ne peut la comparer qu’à celle d’un Shakespeare, et là je me suis demandé si ses 91 ans n’avaient pas transformé l’écrivain sympathique et intéressant que j’ai rencontré à Paris il y a une quarantaine d’années en fanfaron sénile ; puis je me suis dit que non, vu qu’à part ce bluff apparent, me rappelant celui d’un Philippe Sollers – quand celui-ci annonçait la parution de son prochain roman comme un « tsunami éditorial » -, ses autres propos restent d’un esprit vif et pénétrant, et que tout ce qu’il dit de la littérature et de la peinture (surtout Van Gogh) en particulier, autant que de la vie en général et de sa « création », est aussi sensé et intéressant que ce que Pajak dit de son côté, alors quoi ?Alors je me dis que le vieux fonds bernois et russe de Nizon, son atavisme de moujik matois passé des milieux chics de Zurich au monde parisien des années 70, puis au kitsch publicitaire mondialisé, explique cette espèce de jovial cynisme d’écrivain supérieurement civilisé (comme l’est aussi Sollers) qui, reconnaissant que «ce pays n’est pas pour le vieil homme», joue des exagérations monstrueuses de la barbarie médiatique actuelle et en remet «pour sa seule gloire». Alors pourquoi pas Shakespeare ? Pourquoi pas le nouvel Homère à chapeau de gangster de cinéma ? Pourquoi pas un pied de nez au philistin ?LE MENDIGOT. – Nous marchions ce matin sur le quai aux fleurs parmi la foule de joyeuse fin d’été, les beaux enfants et les gens heureux, quand cette espèce de gueux en guenilles brunes, littéralement cassé en deux, les jambes horriblement tordues et le torse comme enfoncé, une main décharnée serrant un petit gobelet vide, de longs cheveux filasses et une longue barbe biblique, le reste du visage à peu près invisible, lamentable image de la pauvreté semblant sorti d’un souk pouilleux du Moyen-Orient ou, actualité oblige, du tréfonds d’une ruelle de Kaboul, m’est apparu comme une image de la détresse et de la désolation absolue, et j’ai marché comme toujours, ai demandé une pièce à Lady L. et suis allé la lui donner en lui souhaitant «courage» ; mais ensuite, revenu à ma bonne amie, j’ai compris qu’elle, une fois de plus, ne marchait pas autant que moi, me disant que sûrement le pauvre bougre n’était pas venu là tout seul, autant dire qu’on se servait de lui comme appât, cependant je ne démordrai jamais de ma conception de la mendicité et de l’obligation absolue d’y répondre, surtout dans notre contexte de nantis mais pas seulement, et ce n’est pas « courage » que je dirai à mon prochain mendiant mais « merci », va savoir pourquoi et qu’on ne me parle pas de bonne conscience qui se dorlote : même manipulé le vieux mendigot de ce matin fait partie à mes yeux de ceux dont la seule présence est une grâce, etc. (Ce samedi 28 août)

RECONNAISSANCE. – Dans le fragment intitulé Gratitude figurant au début de l’espèce de journal-montage que constitue En ce moment précis, le narrateur de Buzzati commence à faire l’inventaire des merveilles innombrables qui nous incitent à nous réjouir, comme le fait d’être un moi au milieu de milliards d’autres individus qui nous aident à nous sentir moins seul, puis d’être soi aujourd’hui après d’autres milliards de disparus qui nous permettent d’apprécier le fait d’être vivant et de pouvoir nous mesurer au passé, comme nous pouvons mesurer notre chance de n’être pas atteint de la lèpre ou du lupus érythémateux, de n’être pas né dans un pays en guerre ou en zone de famine, puis l’argument change un peu, l’on se demande s’il n’y a pas dans «tout ça» de l’exagération, trop de planètes et trop de rhumatismes, trop de volcans aux pulsions incontrôlables et trop de Chinois, tout «ce travail de naissances, de souffrances et de tragédies, perpétuel depuis des millions d’années, dans le seul but de me complaire ! », tant de douleurs « pour que je puisse apprécier mon petit bien-être », et moi qui ne veux pas comprendre, toi qui chaque jour continues de « jouir de ce palais mystérieux » - tous les jours reprend « le chœur des peines », et vous qui restez « assis à jouer » dans la solitude du jardin, etc.AUTOPUB. – L’écrivain alémanique Paul Nizon, dans une conversation avec Pajak qui fait l’objet d’un petit livre épatant paru récemment, que j’ai lu en trois heures et achevé au chevet de ma bonne amie en train de subir sa huitième perfusion de chimie palliative, ne cesse de se lancer des fleurs à un point qui m’a d’abord semblé comique, voire ridicule.Ainsi, vantant les exceptionnelles qualités avant-gardistes de son Canto – un livre qui date de 1963 et dont le total insuccès l’a probablement mortifié à l’époque - il semble persuadé que le monde va enfin le redécouvrir et l’admirer sans réserve, avant de déclarer comme ça que son œuvre est telle qu’on ne peut la comparer qu’à celle d’un Shakespeare, et là je me suis demandé si ses 91 ans n’avaient pas transformé l’écrivain sympathique et intéressant que j’ai rencontré à Paris il y a une quarantaine d’années en fanfaron sénile ; puis je me suis dit que non, vu qu’à part ce bluff apparent, me rappelant celui d’un Philippe Sollers – quand celui-ci annonçait la parution de son prochain roman comme un « tsunami éditorial » -, ses autres propos restent d’un esprit vif et pénétrant, et que tout ce qu’il dit de la littérature et de la peinture (surtout Van Gogh) en particulier, autant que de la vie en général et de sa « création », est aussi sensé et intéressant que ce que Pajak dit de son côté, alors quoi ?Alors je me dis que le vieux fonds bernois et russe de Nizon, son atavisme de moujik matois passé des milieux chics de Zurich au monde parisien des années 70, puis au kitsch publicitaire mondialisé, explique cette espèce de jovial cynisme d’écrivain supérieurement civilisé (comme l’est aussi Sollers) qui, reconnaissant que «ce pays n’est pas pour le vieil homme», joue des exagérations monstrueuses de la barbarie médiatique actuelle et en remet «pour sa seule gloire». Alors pourquoi pas Shakespeare ? Pourquoi pas le nouvel Homère à chapeau de gangster de cinéma ? Pourquoi pas un pied de nez au philistin ?LE MENDIGOT. – Nous marchions ce matin sur le quai aux fleurs parmi la foule de joyeuse fin d’été, les beaux enfants et les gens heureux, quand cette espèce de gueux en guenilles brunes, littéralement cassé en deux, les jambes horriblement tordues et le torse comme enfoncé, une main décharnée serrant un petit gobelet vide, de longs cheveux filasses et une longue barbe biblique, le reste du visage à peu près invisible, lamentable image de la pauvreté semblant sorti d’un souk pouilleux du Moyen-Orient ou, actualité oblige, du tréfonds d’une ruelle de Kaboul, m’est apparu comme une image de la détresse et de la désolation absolue, et j’ai marché comme toujours, ai demandé une pièce à Lady L. et suis allé la lui donner en lui souhaitant «courage» ; mais ensuite, revenu à ma bonne amie, j’ai compris qu’elle, une fois de plus, ne marchait pas autant que moi, me disant que sûrement le pauvre bougre n’était pas venu là tout seul, autant dire qu’on se servait de lui comme appât, cependant je ne démordrai jamais de ma conception de la mendicité et de l’obligation absolue d’y répondre, surtout dans notre contexte de nantis mais pas seulement, et ce n’est pas « courage » que je dirai à mon prochain mendiant mais « merci », va savoir pourquoi et qu’on ne me parle pas de bonne conscience qui se dorlote : même manipulé le vieux mendigot de ce matin fait partie à mes yeux de ceux dont la seule présence est une grâce, etc. (Ce samedi 28 août) -

Le Temps accordé

(Lectures du monde, 2021)ZORN. – Je n’étais pas sûr de vouloir le relire, j’hésitais à cause de ce que nous vivons depuis cinq mois, je me souvenais que je n’avais pas aimé ce livre au moment où tout le monde l’adulait pieusement – j’en avais même écrit du mal dans La Gazette en incriminant sa façon d’invoquer trop dogmatiquement l’origine familiale et politique du cancer, mais je me disais aussi que mon point de vue actuel serait peut-être différent à l’aune de «mon» propre crabe, en rémission, et de celui, beaucoup plus redoutable, de ma bonne amie, enfin me voilà en train d’annoter l’exemplaire retrouvé de Lady L. (acquis en 1980) où, après avoir passé mon premier agacement assez semblable à mon sentiment d’il y a quarante ans ( !), je trouve à présent tout un ensemble d’observations qui m’éclairent à la fois sur mes propres préjugés de l’époque et sur une réalité, scannée par l’auteur : sur cette vie bel et bien figée et mortifère d’une certaine Suisse que je fustige moi aussi depuis les années 70, etc. Ce qui m’apparaît surtout, mieux qu’en ma trentaine de gauchiste repenti, c’est la vérité cruelle de l’observation de ce fils de trop bonne famille (la nôtre était plus modeste, plus vivante et surtout plus aimante) et le caractère implacable et plus général de son analyse des faits de langage trahissant quel mode de vie guindé et coincé (sa démolition de la notion d’harmonie et de perfection de façade, qui vaut bel et bien pour tout un pays), l’enquête phénoménologique qu’il poursuit sur ses proches et sur lui-même alors qu’il a l’âge que j’avais au moment de le lire, mais moi je baisais et je courais le montagnes…

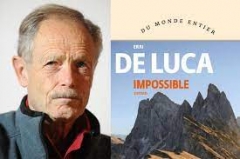

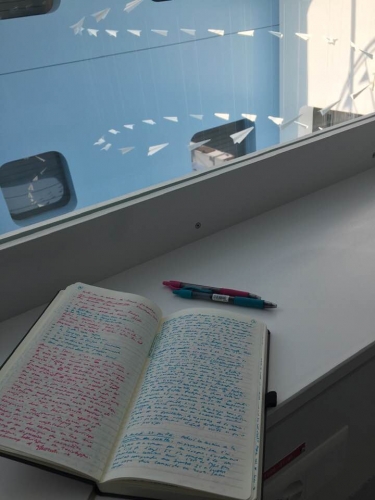

Ce qui m’apparaît surtout, mieux qu’en ma trentaine de gauchiste repenti, c’est la vérité cruelle de l’observation de ce fils de trop bonne famille (la nôtre était plus modeste, plus vivante et surtout plus aimante) et le caractère implacable et plus général de son analyse des faits de langage trahissant quel mode de vie guindé et coincé (sa démolition de la notion d’harmonie et de perfection de façade, qui vaut bel et bien pour tout un pays), l’enquête phénoménologique qu’il poursuit sur ses proches et sur lui-même alors qu’il a l’âge que j’avais au moment de le lire, mais moi je baisais et je courais le montagnes… L’IMPOSSIBLE. – Nous ne pensions pas que cela fût possible, et d’ailleurs elle me le disait une semaine encore avant le Diagnostic : « Moi le cancer ? Mais pas question : pas mon truc ! », sur quoi je me retrouve à son chevet dans le Service et ses oiseaux de papier de malheur, à lire Impossible d’Erri De Luca pendant que le goutte-à-goutte lui transmet son poison salvateur (!) pour les deux trois heures que la perfusion va durer.Tout à l’heure j’irai rejoindre mon compère René pendant qu’elle somnolera plus ou moins, mais pour l’instant je me retrouve imaginairement sur une vire des Dolomites d’où le narrateur, interrogé par un jeune magistrat chargé de l’« affaire » est soupçonné d’avoir poussé un ancien camarade révolutionnaire dans le vide (il vengerait ainsi la trahison de ce « collaborateur de justice ») alors que lui réduit cette « rencontre » à une pure coïncidence, et tout de suite cette plongée dans le passé des «années de plomb» m’a rappelé cette « époque publique », selon l’expression du narrateur, dont je me suis distancé après deux ans seulement de militantisme plutôt dilettante, et l’image de ma bonne amie m’est revenue comiquement avec sa dégaine à la Angela Davis qu’elle avait alors – membre du Groupe Afrique – juste avant que ma chère malade me « libère » en me rappelant que notre ami René m’attend à une terrasse. (Ce vendredi 20 août)COMPÈRES. – En rémission lui aussi d’une tumeur à vrai dire bien plus méchante que la mienne, mon ami René m’a raconté que, se trouvant à poil sur son lit de clinique, il y a deux ans de ça, dans un imbroglio de tuyaux et de sondes, de cathéters et autres fils électriques, il a pour la deuxième fois, après son opération, décidé de survivre.La première, c’était après le premier diagnostic qui lui est tombé dessus comme un coup de hache, mais la seconde lui paraissait la plus décisive après l’intervention mahousse : pas question de claquer, je veux vivre ; et le voici revenant de Camargue où il est allé observer je ne sais quel petit rapace très rare avec son fils Luca comme lui passionné d’ornithologie…Nous n’avons pas fait la révolution ensemble, ni gravi aucune cime ou parcouru aucune arête, mais notre complicité est unique, pudique et sûre, et je sais qu’il comprendrait et aimerait le dernier livre de De Luca qu’il me dit d’ailleurs avoir rencontré lors d’une des tournées du théâtre de Vidy, quelque part au fin fond de la France, vieux Monsieur en chemise légère signant dans une petite librairie au milieu de deux ou trois dames et qu’il avait pris pour un auteur local avant de le reconnaître.Par ailleurs, durant les vingt ans que nous avons animé Le Passe-Muraille ensemble nous nous sommes entendus sur à peu près tout sans aucune forme de rivalité si fréquente dans le milieu littéraire – ni lui ni moi n’étions en somme «milieu» en quoi que ce soit, et c’est avec la même reconnaissance que nous évoquons aujourd’hui le privilège énorme que ç’a été de rencontrer tant de gens intéressants durant ces décennies de totale liberté professionnelle à une époque où il y avait plus de trente théâtres entre Lausanne et Genève, des centaines de parutions à chaque rentrée littéraire romande, mes innombrables équipées parisienne et l’aventure qu’il a vécue au côté de René Gonzalez, la mienne avec Dimitri dont la mémoire sera honorée ces jours, mais à présent, bordel, à quel éditeur se fier, quel interlocuteur trouver dans la profusion confuse ?MICHOU. – Comme nous évoquions le chaos océanique de l’Internet, et plus précisément le tsunami des influenceurs à la petite semaine, mon compère René me cite le succès phénoménal d’un certain Michou, qui draine des millions de followers en gesticulant dans le vide sur un vague fond de rap, et je vais y voir pour trouver, en effet, un avatar français du même branle numérique mondial, documenté depuis longtemps aux States et dans les pays asiatiques où des zombies femelles et mâles accumulent des fortunes en ne faisant qu’apparaître et se vendre, au propre ( !) en se manuélisant à vue pour de la thune, ou au figuré en monétisant divers produits cosmétiques et autres peluches, etc. Et puis quoi ? Et puis rien...HISTORIQUE. – La dernière expression médiatique en vogue dans le commentaire sportif , dont la niaiserie en dit long sur l’époque, consiste à parler de «l’Histoire qui s’écrit» à propos de n’importe quelle performance personnelle ou collective, alors même que, dans les plus grandes largeurs de la pompe locale ou internationale, l’on se répand plus que jamais en commémorations et autres «devoirs de mémoire», où l’admiration légitime se transforme en célébration et en outrances lyriques aussi ridicules que celle de ce cher confrère se demandant, l’autre jour, si Roger Federer n’allait pas céder bientôt son auréole d’immortel de la raquette pour cause de mal de genou, etc.DU RIDICULE. – Plus j’avance dans la relecture du récit de Zorn, et plus ses observations me renvoient à celles que j’ai pu faire dans un autre milieu social que le sien, dont certaines caractéristiques ressortissent à la même mentalité confinée, voire étriquée, d’une époque.Sur la côte dorée zurichoise, l’on te disait d’aller «voir à Moscou» si tu avais des penchants socialisants, et toute forme d’originalité ou de talent excessif relevait d’une faute de goût ou d’un écart de conduite relevant du « ridicule » sans qu’on osât même prononcer ce mot en forme de jugement de valeur.Quant au milieu petit-bourgeois qui était le nôtre, il était plus débonnaire, mais je me souviens de la sœur d’un ami fiancée avec un bourgeois nanti, qui évoquait cette classe sociale plus huppée en affirmant que les parents de son promis avaient «quelque argent», avec un ton qui en disait long sur ses rêveries...Or chacun voit le « ridicule » de l’autre avec les yeux de son milieu, et c’est ainsi que nos parents ne pouvaient appeler que «rupins» les habitants d’une partie réservée du quartier de nos enfances, où se concentraient quelques villas plus luxueuses que nos maisons familiales subventionnées typiques de ces débuts des trente glorieuses, etc.AU BORD DU CIEL. – Je lisais hier le récit de De Luca évoquant les « conquérants de l’inutile» et l’élan physique et moral poussant son protagoniste à la recherche de « la beauté de la surface terrestre qui touche sa limite vers le haut avec l’air, comme le rivage avec la mer », et je me suis rappelé notre dernier parcours d’arête avec Reynald, dix jours avant sa chute mortelle dans les séracs du Dolent, puis j’ai rejoint Lady L. à La Désirade où elle remontait pour la première fois depuis des mois, surmontant la fatigue consécutive à sa sixième perfusion, son manque de souffle et l’affaiblissement de ses muscles, encouragée par sa fille Number One, qui l’a voiturée là-haut, et cheminant ensuite d’une chaise à l’autre – sa fille Number Two ayant balisé les cent vingt-cinq mètres de la montée en disposant trois sièges d’étape… pour retrouver ensuite les petits lascars dont l’aîné l’a questionnée à propos de sa calvitie de nouveau-né et de sa maladie, plus angoissé évidemment (il a quatre ans) que son petite frère (qui en a deux) mais semblant apaisé par ses explications.Je n’ose trop penser à ce qu’a éprouvé ma bonne amie en retrouvant La Désirade, après l’accès de mélancolie qui m’a pris l’autre jour en y remontant après un détour à l’isba – et tous ces livres, tous ces manuscrits, tous ces documents, tous ces tableaux, tous ces objets, tout cet univers familier dont la maladie et d’autres circonstances nous ont éloignés -, mais il me semble que l’un et l’autre restons « dans la sérénité », en tout cas aux yeux des autres, et je souris en pensant au message de l’ami R., l’autre jour, qui me disait qu’il admirait ma « ténacité », faisant allusion à notre situation, alors que lui, me dit-il, aurait pris la fuite dans les mêmes circonstances…Et quoi encore ? Comme s’il fallait de la ténacité pour accompagner une personne qu’on aime, et plus précisément ma bonne amie, Lady L. au grand cœur quoique très charcuté récemment, patronne vénérée de notre chien Snoopy et mère avérée de nos filles lui ressemblant comme une blonde et une brune peuvent ressembler à une brune devenue blonde puis chauve, propriétaire en titre de notre Honda Jazz et gestionnaire de nos biens meubles et volatils, enfin la petite fille émouvante et la vieille fée que je crèverais d’abandonner sous prétexte qu’un putain de crabe la grignote, autant dire restant ainsi avec elle sans le moindre mérite en espérant ne pas lui faire la mauvaise farce de clamser avant elle sous l’effet de mon propre souffle au cœur, etc. (Ce dimanche 22 août).

L’IMPOSSIBLE. – Nous ne pensions pas que cela fût possible, et d’ailleurs elle me le disait une semaine encore avant le Diagnostic : « Moi le cancer ? Mais pas question : pas mon truc ! », sur quoi je me retrouve à son chevet dans le Service et ses oiseaux de papier de malheur, à lire Impossible d’Erri De Luca pendant que le goutte-à-goutte lui transmet son poison salvateur (!) pour les deux trois heures que la perfusion va durer.Tout à l’heure j’irai rejoindre mon compère René pendant qu’elle somnolera plus ou moins, mais pour l’instant je me retrouve imaginairement sur une vire des Dolomites d’où le narrateur, interrogé par un jeune magistrat chargé de l’« affaire » est soupçonné d’avoir poussé un ancien camarade révolutionnaire dans le vide (il vengerait ainsi la trahison de ce « collaborateur de justice ») alors que lui réduit cette « rencontre » à une pure coïncidence, et tout de suite cette plongée dans le passé des «années de plomb» m’a rappelé cette « époque publique », selon l’expression du narrateur, dont je me suis distancé après deux ans seulement de militantisme plutôt dilettante, et l’image de ma bonne amie m’est revenue comiquement avec sa dégaine à la Angela Davis qu’elle avait alors – membre du Groupe Afrique – juste avant que ma chère malade me « libère » en me rappelant que notre ami René m’attend à une terrasse. (Ce vendredi 20 août)COMPÈRES. – En rémission lui aussi d’une tumeur à vrai dire bien plus méchante que la mienne, mon ami René m’a raconté que, se trouvant à poil sur son lit de clinique, il y a deux ans de ça, dans un imbroglio de tuyaux et de sondes, de cathéters et autres fils électriques, il a pour la deuxième fois, après son opération, décidé de survivre.La première, c’était après le premier diagnostic qui lui est tombé dessus comme un coup de hache, mais la seconde lui paraissait la plus décisive après l’intervention mahousse : pas question de claquer, je veux vivre ; et le voici revenant de Camargue où il est allé observer je ne sais quel petit rapace très rare avec son fils Luca comme lui passionné d’ornithologie…Nous n’avons pas fait la révolution ensemble, ni gravi aucune cime ou parcouru aucune arête, mais notre complicité est unique, pudique et sûre, et je sais qu’il comprendrait et aimerait le dernier livre de De Luca qu’il me dit d’ailleurs avoir rencontré lors d’une des tournées du théâtre de Vidy, quelque part au fin fond de la France, vieux Monsieur en chemise légère signant dans une petite librairie au milieu de deux ou trois dames et qu’il avait pris pour un auteur local avant de le reconnaître.Par ailleurs, durant les vingt ans que nous avons animé Le Passe-Muraille ensemble nous nous sommes entendus sur à peu près tout sans aucune forme de rivalité si fréquente dans le milieu littéraire – ni lui ni moi n’étions en somme «milieu» en quoi que ce soit, et c’est avec la même reconnaissance que nous évoquons aujourd’hui le privilège énorme que ç’a été de rencontrer tant de gens intéressants durant ces décennies de totale liberté professionnelle à une époque où il y avait plus de trente théâtres entre Lausanne et Genève, des centaines de parutions à chaque rentrée littéraire romande, mes innombrables équipées parisienne et l’aventure qu’il a vécue au côté de René Gonzalez, la mienne avec Dimitri dont la mémoire sera honorée ces jours, mais à présent, bordel, à quel éditeur se fier, quel interlocuteur trouver dans la profusion confuse ?MICHOU. – Comme nous évoquions le chaos océanique de l’Internet, et plus précisément le tsunami des influenceurs à la petite semaine, mon compère René me cite le succès phénoménal d’un certain Michou, qui draine des millions de followers en gesticulant dans le vide sur un vague fond de rap, et je vais y voir pour trouver, en effet, un avatar français du même branle numérique mondial, documenté depuis longtemps aux States et dans les pays asiatiques où des zombies femelles et mâles accumulent des fortunes en ne faisant qu’apparaître et se vendre, au propre ( !) en se manuélisant à vue pour de la thune, ou au figuré en monétisant divers produits cosmétiques et autres peluches, etc. Et puis quoi ? Et puis rien...HISTORIQUE. – La dernière expression médiatique en vogue dans le commentaire sportif , dont la niaiserie en dit long sur l’époque, consiste à parler de «l’Histoire qui s’écrit» à propos de n’importe quelle performance personnelle ou collective, alors même que, dans les plus grandes largeurs de la pompe locale ou internationale, l’on se répand plus que jamais en commémorations et autres «devoirs de mémoire», où l’admiration légitime se transforme en célébration et en outrances lyriques aussi ridicules que celle de ce cher confrère se demandant, l’autre jour, si Roger Federer n’allait pas céder bientôt son auréole d’immortel de la raquette pour cause de mal de genou, etc.DU RIDICULE. – Plus j’avance dans la relecture du récit de Zorn, et plus ses observations me renvoient à celles que j’ai pu faire dans un autre milieu social que le sien, dont certaines caractéristiques ressortissent à la même mentalité confinée, voire étriquée, d’une époque.Sur la côte dorée zurichoise, l’on te disait d’aller «voir à Moscou» si tu avais des penchants socialisants, et toute forme d’originalité ou de talent excessif relevait d’une faute de goût ou d’un écart de conduite relevant du « ridicule » sans qu’on osât même prononcer ce mot en forme de jugement de valeur.Quant au milieu petit-bourgeois qui était le nôtre, il était plus débonnaire, mais je me souviens de la sœur d’un ami fiancée avec un bourgeois nanti, qui évoquait cette classe sociale plus huppée en affirmant que les parents de son promis avaient «quelque argent», avec un ton qui en disait long sur ses rêveries...Or chacun voit le « ridicule » de l’autre avec les yeux de son milieu, et c’est ainsi que nos parents ne pouvaient appeler que «rupins» les habitants d’une partie réservée du quartier de nos enfances, où se concentraient quelques villas plus luxueuses que nos maisons familiales subventionnées typiques de ces débuts des trente glorieuses, etc.AU BORD DU CIEL. – Je lisais hier le récit de De Luca évoquant les « conquérants de l’inutile» et l’élan physique et moral poussant son protagoniste à la recherche de « la beauté de la surface terrestre qui touche sa limite vers le haut avec l’air, comme le rivage avec la mer », et je me suis rappelé notre dernier parcours d’arête avec Reynald, dix jours avant sa chute mortelle dans les séracs du Dolent, puis j’ai rejoint Lady L. à La Désirade où elle remontait pour la première fois depuis des mois, surmontant la fatigue consécutive à sa sixième perfusion, son manque de souffle et l’affaiblissement de ses muscles, encouragée par sa fille Number One, qui l’a voiturée là-haut, et cheminant ensuite d’une chaise à l’autre – sa fille Number Two ayant balisé les cent vingt-cinq mètres de la montée en disposant trois sièges d’étape… pour retrouver ensuite les petits lascars dont l’aîné l’a questionnée à propos de sa calvitie de nouveau-né et de sa maladie, plus angoissé évidemment (il a quatre ans) que son petite frère (qui en a deux) mais semblant apaisé par ses explications.Je n’ose trop penser à ce qu’a éprouvé ma bonne amie en retrouvant La Désirade, après l’accès de mélancolie qui m’a pris l’autre jour en y remontant après un détour à l’isba – et tous ces livres, tous ces manuscrits, tous ces documents, tous ces tableaux, tous ces objets, tout cet univers familier dont la maladie et d’autres circonstances nous ont éloignés -, mais il me semble que l’un et l’autre restons « dans la sérénité », en tout cas aux yeux des autres, et je souris en pensant au message de l’ami R., l’autre jour, qui me disait qu’il admirait ma « ténacité », faisant allusion à notre situation, alors que lui, me dit-il, aurait pris la fuite dans les mêmes circonstances…Et quoi encore ? Comme s’il fallait de la ténacité pour accompagner une personne qu’on aime, et plus précisément ma bonne amie, Lady L. au grand cœur quoique très charcuté récemment, patronne vénérée de notre chien Snoopy et mère avérée de nos filles lui ressemblant comme une blonde et une brune peuvent ressembler à une brune devenue blonde puis chauve, propriétaire en titre de notre Honda Jazz et gestionnaire de nos biens meubles et volatils, enfin la petite fille émouvante et la vieille fée que je crèverais d’abandonner sous prétexte qu’un putain de crabe la grignote, autant dire restant ainsi avec elle sans le moindre mérite en espérant ne pas lui faire la mauvaise farce de clamser avant elle sous l’effet de mon propre souffle au cœur, etc. (Ce dimanche 22 août). -

Au Temps retourné

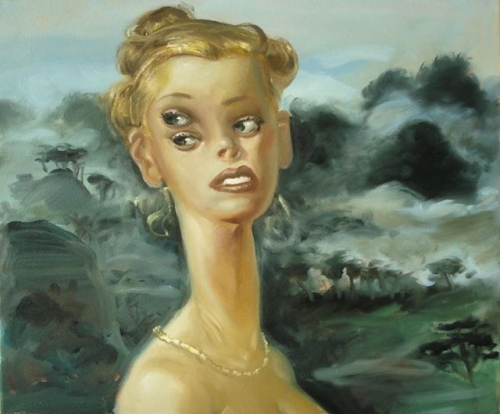

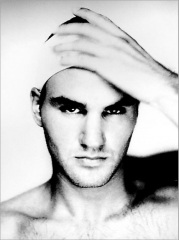

Vous me trouverez chez vous tous les jours:je suis votre obligé;sans l’avoir même imaginéje me suis trouvé là,et la nuit vous me rejoindrezsur le toit où l’on fume...L’on vous dit partis en fuméemais c’est une légendeà laquelle je n’ai jamais cru:la Chine ancienne m’est présenteautant que le fol Hannibals’agitant dans la chapelle ardente,et le sage Atalante,et Léonard sur son chevalou Schubert en ses doux hiversou la Belle endormiese retrouvant au fond des heuresoù l’on parle en dormant...Nous nous retournerons pour voirvos lucioles à la nuitvenue ou dans le soir qui vient;jamais vous n’avez égaréla boussole étoilée,et jamais ne se dira plus,en ces lieux éclairés,ce qui ne se dit pas...Image: Philip Seelen.

Vous me trouverez chez vous tous les jours:je suis votre obligé;sans l’avoir même imaginéje me suis trouvé là,et la nuit vous me rejoindrezsur le toit où l’on fume...L’on vous dit partis en fuméemais c’est une légendeà laquelle je n’ai jamais cru:la Chine ancienne m’est présenteautant que le fol Hannibals’agitant dans la chapelle ardente,et le sage Atalante,et Léonard sur son chevalou Schubert en ses doux hiversou la Belle endormiese retrouvant au fond des heuresoù l’on parle en dormant...Nous nous retournerons pour voirvos lucioles à la nuitvenue ou dans le soir qui vient;jamais vous n’avez égaréla boussole étoilée,et jamais ne se dira plus,en ces lieux éclairés,ce qui ne se dit pas...Image: Philip Seelen. -

Le Temps accordé

PASSÉ DÉCOMPOSÉ. – Marchant ce soir sur le quai en vue du Château, et me remémorant les stances romantiques assez ampoulées du Prisoner of Chillon de Lord Byron, je me suis rappelé les questions historiques embarrassantes dont m’avait harcelé Vladimir Volkoff, certain après-midi très ensoleillé sur le grand bateau blanc au pont arrière réquisitionné pour la célébration des 25 ans de L’Âge d’Homme - questions relatives, précisément, au sujet du poème en question, donc à Bonivard dont je ne savais à peu près rien, et tout à l’heure j’interroge Lady L. à ce propos, elle qui fait mine depuis quelques années de s’intéresser à notre histoire, mais elle m’envoie promener après m’avoir juste lancé que Bonivard était une espèce d’idéaliste genevois opposé aux ducs de Savoie, exactement ce que j’avais dit à Volkoff que ce vague impatientait, et voici que j’apprends par Wikipedia qui fut, plus en détail, ce nobliau du bout du lac portant un titre dans la hiérarchie ecclésiastique locale, qui paya de six ans de geôle son opposition aux Savoie, fut arraché d’une Genève encore catholique qu’il retrouva protestante à son retour après avoir coupé à l’estrapade et s’accommodant si bien des changements qu’il devint, notable rétabli, l’un des premiers historiens de la République et l’auteur de traités de droit – tout cela que j’annonce crânement à ma bonne amie qui me dit non sans provocation qu’elle n’en à rien à souder à ce moment précsr et se gausse même de mon essai de rattrapage tardif, comme je me suis gaussé cet après-midi du passé « théologique » de notre ami Bernard C. passé prendre des nouvelles de la santé de sa vieille complice de la HEP avec un pack de Cocas… (Ce mardi 17 août)

DE LA FOI. – Octogénaire resté très vif d’esprit, et dont la main droite bat la mesure comme un moignon d’aile hors de contrôle (Parkinson) mais semblant battre comiquement la mesure de son discours, notre ami Bernard C. se prête au jeu quand je le charrie, à propos de son passé d’étudiant en théologie succédant à un premier apprentissage de radio-télégraphiste, sur le ton inquisitorial des gens qui vous demandent « où vous en êtes avec Dieu », et dans la foulée nous parlons de Berne, de la Bibliothèque national où j’ai déposé mes archives, sur la même rue où se trouvait sa pension de jeune homme (je n’arrive pas à me le représenter physiquement en jeune homme, probablement avec l’air très convenable d’un aspirant pasteur qui s’ignore encore), il se rappelle son goût particulier pour l’un des grands ponts sur l’Aar et de sa fascination pour le roman de Pascal Mercier, Train de nuit pour Lisbonne, il m’avoue en passant qu’il a lâché ses études de théologie avant même qu’il ait compris qu’on pouvait être pasteur sans avoir la foi, et là je lui demande ce que c’est que la foi pour un protestant, si ça a le moindre sens d’avoir la foi avec cette mentalité scientifique et ce refus de la magie et des mystères, puis je lui parle de Peter Sloterdijk (dont il n’a jamais entendu parler) et de son dernier livre, Faire parler le ciel, où il est question non pas de théologie mais de théopoésie, à savoir de tout ce qui a été écrit des dieux multiples et du Dieu devenu l’Écrivain unique à foison de nègres de toutes les couleurs, et tout ça a l’air de stimuler la bonne humeur de notre ami qui ne partira pas sans noter les références du livre d’histoire locale que lui a recommandé Lady L. ainsi que de Faire parler le ciel et La Folie de Dieu du même Sloterdijk, après que nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’avoir ou non la foi n’a pas la moindre importance vu que ce qui compte est le rite et les modalités visibles ou invisibles de l’oraison et des grâces diverses, l’entretien commun de la bonté et ce qui nous fait lever les yeux au ciel et chantonner de joie, etc.

Bernard le chrétien mécréant nous avait déjà quittés quand je me suis rappelé que le vieux Théodore Monod, se traitant lui-même de mécréant, avoue dans Révérence à la viequ’il prononce, tous les matins, ses Béatitudes, et de même la prière du cœur fait-elle partie, depuis des années, de ce que Sloterdijk le cycliste appellerait mon fitness spirituel…

CHRIST DES DOULEURS. – Je l’ai découvert tout au fond de l’église de Caux, vide et assez froide quoique pas autant qu’un de ces temples protestants à vous glacer le sang tel que les évoque justement Victor Hugo à propos du temple de Vevey, et la présence de cette effigie du Crucifié m’a paru d’autant plus émouvante, à côté des diverses représentations de l’art sacré marquant l’intérieur de l’édifice, qu’elle avait les traits d’une épure de la douleur relevant d’un art réellement empreint de spiritualité. Je n’y ai pas vu une œuvre d’art alors que l’objet, en concentré d’émotion, dépassait par celle-ci tout ce qui se trouvait dans le sanctuaire, sans ressortir seulement à l’esthétique, comme une espèce de prière de bois à consistance de doux ivoire et taché de sang divinement humain, etc.

NETTOYAGE CALVINISTE. – Ce qu’écrit Victor Hugo de l’église Saint-Martin de Vevey n’est pas dans un sac, mais il a raison et ce qu’il en dit pourrait se rapporter à d’innombrables temples « réformés » de nos régions, dont l’aspect « nettoyé » a d’ailleurs contaminé pas mal d’édifices catholiques ou de sanctuaires contemporains de béton brossé : Quant à l’église de Vevey, Victor Hugo dit plus précisément qu’elle a subi « cette espèce de dévastation soigneuse, méthodique et vernissée que le protestantisme inflige aux églises gothiques. Tout est ratissé, raboté, balayé, défiguré, blanchi, lustré et frotté. C’est un mélange stupide et prétentieux de barbarie et de nettoyage», etc.

MELTING POT. – Il est passé neuf heures du soir et je prends ces notes sur la terrasse du Coucou (Altitude 1150 mètres, à peu près la hauteur de La Désirade à deux vals d’écart) donnant sur les lointains lémaniques enflammés par le crépuscule, je suis monté tout à l’heure de la chapelle de Caux au Christ souffrant empêché de voir le lac par l’affreuse masse arrière du palace de Caux érigé à l’enseigne du Réarmement moral, j’ai passé devant le chalet du fondateur du festival de Jazz de Montreux, à l’enseigne du Picotin, dans la piscine duquel moult célébrités ont brassé l’eau peu bénite mais revigorante du maître de céans – j’ai vu des limousines y voiturer James Brown et sa bande ou Quincy Jones et la sienne, entre tant d’autres -, et me voici avec mon escort dog au milieu des dîneurs chics, seul à me contenter d’un Aperol Spritz et d’un café au lait dit renvers + deux boules de glace alors que ma douce, qui a savouré ce midi une Pizza Napoli à la Dolce, donc 666 mètres plus bas, s’inquiète probablement du lent retour de ses promeneurs du soir… (ce mercredi 18 août)

-

Le Temps accordé

(Lectures du monde, 2021)À REBOURS. – L’âge où nous nous raconterions en remontant le fil du temps, du jour écoulé aux semaines et aux mois, et sans cesser d’avancer en revivant sans ressasser, en quête non tant de vérité que de sérénité…

(Lectures du monde, 2021)À REBOURS. – L’âge où nous nous raconterions en remontant le fil du temps, du jour écoulé aux semaines et aux mois, et sans cesser d’avancer en revivant sans ressasser, en quête non tant de vérité que de sérénité… TEL JOUR PAR EXEMPLE... – Lady L. m’a dit tout à l’heure que le souffle recommençait de lui manquer, et cela ne m’a guère étonné après tout ce qu’elle a trafiqué du matin au soir pendant que j’étais à Lausanne pour mes dents, le matin la lessive et le chien jusqu’au casino et retour sans son rollator, ensuite sûrement nos comptes et ses affaires diverses et d’autres rangements, son repas puisque je n’y étais pas et ensuite le repassage pendant que l’aide de ménage s’activait autour d’elle, et tout ça sans trop peiner comme ces derniers jours déclarés « de repos » entre les séquences de chimio reprenant vendredi ; donc sa remarque ne m’a pas trop inquiété les « circonstances » étant ce qu’elles sont, mais on en revenait à cette espèce de limite qui lui est désormais imposée depuis son opération, et ça ira comme ça ces prochains temps, me dis-je, comme je me le suis dit à moi-même toute la journée en vacillant pas mal du fait de mes troubles cardiaques et neurologiquess et des faiblesses musculaires qui me font craindre l’éventuelle obstruction de mes stents évoquée par l’angiologue Noyau, ce soir sur le quai aux Fleurs avant qu’elle ne me parle de son souffle, sortant à mon tour avec le chien, et dans les couloirs du train durant mon deuxième aller-retour de la journée après le premier trajet matinal en voiture (le deuxième rendez-vous fixé pour récupérer mes dents rechargées), et avant le retour dans les rues de Lausanne, comme en fin de matinée à la bibliothèque universitaire où j’ai fait un saut après le premier rendez-vous et me suis donc trouvé sans dents d’en bas (l’appareil d’en haut à sa place mais celui d’en bas retiré et ne me restant qu’une seule dent heureusement cachée par le masque), et le choc au passage à la bibliothèque vers midi, le coup de blues en voyant tous ces étudiants appliqués, pas un de plus de trente ans, tous beaux et sans un regard pour ce vieil oiseau déplumé qui se rappelait tant d’heures heureuses en ces lieux, la rage et la joie mêlées, la même joie que trois heures plus tard quand j’ai vu, dans la librairie où je m’étais promis d’aller pêcher les coffrets de La Recherche qui me manquent, hélas manquants là aussi, je suis tombé sur Nuit de foi et de vertu, le recueil de poèmes de Louise Glück que Gallimard a sorti en version bilingue et que j’ai commencé de lire sur une terrasse puis dans le train du retour, immédiatement séduit par le ton de cette voix et par les résonances de son chant – et là je m’aperçois que je n’ai pas parlé de l’« épisode grec » de mon premier rendez-vous de ce matin, quand le bel assistant - genre Levantin à voix douce et zyeux perses - de la dentiste (la jolie dentiste, devrais-je préciser, que j’appelle « jeune fille » et qui m’appelle «jeune homme» en me demandant ce que je suis en train d’écrire) m’a évoqué les trois semaines de vacances qu’il vient de passer en Grèce, le salopiau, avant de me proposer de me rincer la bouche…D’AUTRES RÉSURGENCES. - Dans la foulée de cette esquisse de récit mal fichu d’une journée à l’envers, j’entend encore ma bonne amie me dire, l’autre matin, que sa maladie lui ramène tout un monde de souvenirs enfouis qu’elle n’a jamais été du genre à ressasser, n’étant pas de mon espèce introspective passablement obsessionnelle, et voici donc que, confrontés tous deux à un temps plus compté que naguère - ne serait-ce qu’au début de cette année pour ce qui la concerne -, après le rude avertissement de ma crise cardiaque, nous en arrivons à aborder des thèmes, des souvenirs partagés ou non, des considérations sur la vie et les gens qui se chargent d’une nouvelle densité, toutes choses qui seront à détailler plus précisément…

TEL JOUR PAR EXEMPLE... – Lady L. m’a dit tout à l’heure que le souffle recommençait de lui manquer, et cela ne m’a guère étonné après tout ce qu’elle a trafiqué du matin au soir pendant que j’étais à Lausanne pour mes dents, le matin la lessive et le chien jusqu’au casino et retour sans son rollator, ensuite sûrement nos comptes et ses affaires diverses et d’autres rangements, son repas puisque je n’y étais pas et ensuite le repassage pendant que l’aide de ménage s’activait autour d’elle, et tout ça sans trop peiner comme ces derniers jours déclarés « de repos » entre les séquences de chimio reprenant vendredi ; donc sa remarque ne m’a pas trop inquiété les « circonstances » étant ce qu’elles sont, mais on en revenait à cette espèce de limite qui lui est désormais imposée depuis son opération, et ça ira comme ça ces prochains temps, me dis-je, comme je me le suis dit à moi-même toute la journée en vacillant pas mal du fait de mes troubles cardiaques et neurologiquess et des faiblesses musculaires qui me font craindre l’éventuelle obstruction de mes stents évoquée par l’angiologue Noyau, ce soir sur le quai aux Fleurs avant qu’elle ne me parle de son souffle, sortant à mon tour avec le chien, et dans les couloirs du train durant mon deuxième aller-retour de la journée après le premier trajet matinal en voiture (le deuxième rendez-vous fixé pour récupérer mes dents rechargées), et avant le retour dans les rues de Lausanne, comme en fin de matinée à la bibliothèque universitaire où j’ai fait un saut après le premier rendez-vous et me suis donc trouvé sans dents d’en bas (l’appareil d’en haut à sa place mais celui d’en bas retiré et ne me restant qu’une seule dent heureusement cachée par le masque), et le choc au passage à la bibliothèque vers midi, le coup de blues en voyant tous ces étudiants appliqués, pas un de plus de trente ans, tous beaux et sans un regard pour ce vieil oiseau déplumé qui se rappelait tant d’heures heureuses en ces lieux, la rage et la joie mêlées, la même joie que trois heures plus tard quand j’ai vu, dans la librairie où je m’étais promis d’aller pêcher les coffrets de La Recherche qui me manquent, hélas manquants là aussi, je suis tombé sur Nuit de foi et de vertu, le recueil de poèmes de Louise Glück que Gallimard a sorti en version bilingue et que j’ai commencé de lire sur une terrasse puis dans le train du retour, immédiatement séduit par le ton de cette voix et par les résonances de son chant – et là je m’aperçois que je n’ai pas parlé de l’« épisode grec » de mon premier rendez-vous de ce matin, quand le bel assistant - genre Levantin à voix douce et zyeux perses - de la dentiste (la jolie dentiste, devrais-je préciser, que j’appelle « jeune fille » et qui m’appelle «jeune homme» en me demandant ce que je suis en train d’écrire) m’a évoqué les trois semaines de vacances qu’il vient de passer en Grèce, le salopiau, avant de me proposer de me rincer la bouche…D’AUTRES RÉSURGENCES. - Dans la foulée de cette esquisse de récit mal fichu d’une journée à l’envers, j’entend encore ma bonne amie me dire, l’autre matin, que sa maladie lui ramène tout un monde de souvenirs enfouis qu’elle n’a jamais été du genre à ressasser, n’étant pas de mon espèce introspective passablement obsessionnelle, et voici donc que, confrontés tous deux à un temps plus compté que naguère - ne serait-ce qu’au début de cette année pour ce qui la concerne -, après le rude avertissement de ma crise cardiaque, nous en arrivons à aborder des thèmes, des souvenirs partagés ou non, des considérations sur la vie et les gens qui se chargent d’une nouvelle densité, toutes choses qui seront à détailler plus précisément… POÉSIE. – En commençant cet après-midi de lire le recueil de Louise Glück sur la terrasse du café de Grancy, gardant mon masque avant la récupération de mes dents, j’ai été immédiatement touché, et même ébranlé, par ces vers rythmés plus que rimés, modulant une mélodie intérieure qui m’a rappelé, en tout différent, les strophes d’un Lubicz-Milsoz ou le Pavese le plus intime et le plus « universel » à la fois, avec un mélange d’extrême sensibilité et de force expressive jamais porté à l’excès ou à l’effet; et ensuite, me rappelant le vieil Alfred Berchtold qui lisait des poèmes à sa chère et tendre en fin de vie, je me suis dit, comme rarement, que j’aurais envie à mon tour de lire ces pages à Lady L. sans penser pour autant, cela va sans dire, que nous sommes peut-être « en fin de vie », non mais des fois…

POÉSIE. – En commençant cet après-midi de lire le recueil de Louise Glück sur la terrasse du café de Grancy, gardant mon masque avant la récupération de mes dents, j’ai été immédiatement touché, et même ébranlé, par ces vers rythmés plus que rimés, modulant une mélodie intérieure qui m’a rappelé, en tout différent, les strophes d’un Lubicz-Milsoz ou le Pavese le plus intime et le plus « universel » à la fois, avec un mélange d’extrême sensibilité et de force expressive jamais porté à l’excès ou à l’effet; et ensuite, me rappelant le vieil Alfred Berchtold qui lisait des poèmes à sa chère et tendre en fin de vie, je me suis dit, comme rarement, que j’aurais envie à mon tour de lire ces pages à Lady L. sans penser pour autant, cela va sans dire, que nous sommes peut-être « en fin de vie », non mais des fois… -

En mémoire de Dimitri

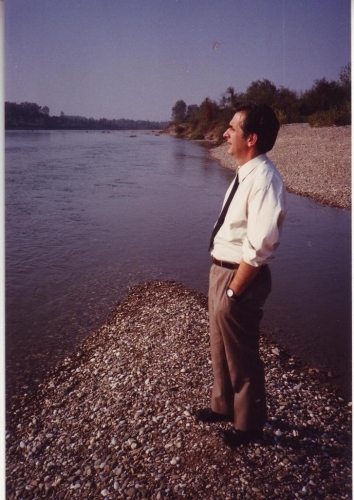

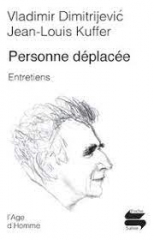

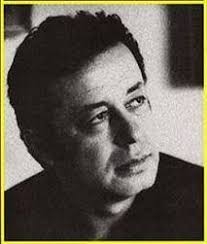

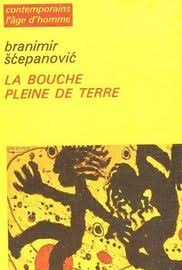

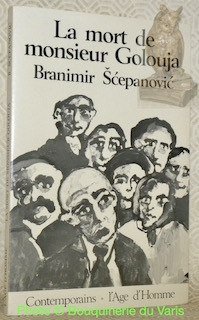

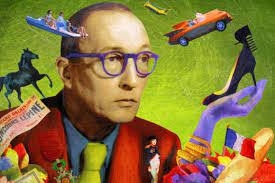

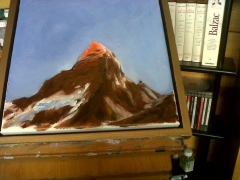

Dix ans après la mort accidentelle du fondateur des éditions L'Âge d'Homme, un hommage collectif sera rendu le dimanche 22 août prochain à Montricher à l'enseigne de la Fondation Jan Michalski, incluant une table ronde sur le thème de l'édition "à la marge", trois témoignages personnels de Georges Nivat, Claude Frochaux et Thierry Wolton, et une exposition retraçant le parcours de Dimitri. Entrée libre. Réservations sur le site de la fondation:info@fondation-janmichalski.chVladimir Dimitrijevic, surnommé Dimitri, s'est tué le 28 juin 2011 sur une route de France. Le fondateur de L'Age d'Homme fut un éditeur de classe européenne. Il publia plus de 4000 livres à Lausanne. En août 1983 parut, à Lausanne, un extraordinaire roman de l'écrivain russe Vassili Grossman, intitulé Vie et destin. Entre autres fleurons des éditions L'Age d'Homme, fondées en nos murs en 1966, ce livre bouleversant confrontait le lecteur à la double horreur totalitaire, au XXe siècle, du nazisme et du stalinisme. Dimitri l'appelait "le livre de nos mères". Or la vie de Vladimir Dimitrijevic, né en 1934 à Skopje, évoque elle aussi un roman scellé par le destin. Fils d’un artisan horloger-bijoutier jeté en prison en 1945, comme nombre de commerçants, le jeune Vladimir, fou de littérature et de football, s'enfuit de son pays à vingt ans sous le faux nom d’un personnage de Simenon. Dans son "autobiographie d'un barbare" parue sous le titre de Personne déplacée, Dimitri a raconté ses années d'enfance et de jeunesse marquées par les crimes des nazis et des oustachis croates, mais aussi par les visites à son père emprisonné. Arrivé en Suisse le 4 mars 1954 avec 12 dollars en poche, le jeune déserteur de l’armée du peuple devint libraire à Neuchâtel puis, à Lausanne, chez Payot, où son passage a laissé un souvenir indélébile. Or, impatient de combler les « vides » d’un catalogue selon son cœur, le passeur de vocation, soutenu par quelques amis et son épouse Geneviève, fonda L’Age d’Homme en 1966.Dans la foulée, il ne tarda pas à tisser des liens avec Paris, où il se rendait régulièrement à bord d' « Algernon », son fourgon d’éternel errant dans lequel il serrait son sac de couchage par mesure d’économie. Les rapports compliqués de Dimitri avec l’argent marquaient d’ailleurs une partie de sa légende. Lui qui était capable de lésiner sur des droits d'auteurs légitimes, alla ainsi jusqu’à hypothéquer sa maison de hauts de Lausanne afin de publier les pavés d’Alexandre Zinoviev, des Hauteurs béantes au mémorable Avenir radieux.Ses positions idéologiques rebutaient également d'aucuns. Orthodoxe croyant et conservateur, il passa d’un anticommunisme résolu à un nationalisme serbe qui le rapprocha, dès la fin des années 1980, de ceux-là même qui avaient persécuté son père. Lorsqu'on lui reprochait d'être "pro-serbe", celui qui eût mérité la citoyenneté d'honneur de notre pays répondait sobrement: "pas pro-Serbe, juste Serbe"...Mondialement connu pour son catalogue slave, L’Age d’Homme redimensionna également l’édition romande. À côté de l’intégrale mythique du Journal intime d’Amiel et des Œuvres complètes de Charles-Albert Cingria, de nombreux écrivains romands contemporains y ont publié leurs ouvrages.Au nombre des auteurs «phares» défendus par Dimitri figuraient le titan américain Thomas Wolfe, idole de sa jeunesse, autant que Chesterton ou Dürrenmatt, Georges Haldas au premier rang des écrivains romands, ou les Français Vladimir Volkoff et Pierre Gripari, entre tant d'autres francophones de Belgique et du Québec.Dans les grandes largeurs, Dimitri était un homme inspiré, proprement génial par moments, qui pouvait se montrer d’une extrême délicatesse de sentiments. Ses intuitions de lecteur étaient incomparables et ses curiosités inépuisables.Mais c’était aussi un «barbare», selon sa propre expression, qui ne savait pas «faire le beau».Malgré les services exceptionnels qu’il rendit à notre littérature et à notre vie culturelle, aucune reconnaissance publique ne lui a été manifestée - honte à nos autorités -, mais il ne s’en plaignait pas, n’ayant rien fait pour flatter.En son antre du Métropole, à Lausanne, nous l’avons connu irradiant et fraternel, puis il s’est assombri. Les lendemains de la guerre en ex-Yougoslavie, la difficulté de survivre dans cet «empire du simulacre» qu’il fut des premiers à stigmatiser, la perte de Geneviève qui l'avait secondé avec une incomparable abnégation, le poids du monde enfin ont accentué la part d’ombre de cette personnalité à la Dostoïevski, complexe et parfois insaisissable, croyant jusqu’au fanatisme, tantôt avenant et tantôt impossible, terroriste ou bouleversant de douceur retrouvée.Enfin, par delà les eaux sombres de sa mort tragique, «ses» milliers de livres évoquent la présence tutélaire de ce grand passeur.Vladimir Dimitrijevic. Personne déplacée. Entretiens avec Jean-Louis Kuffer. Editions Pierre-Marcel Favre, 1986. Réédité en 2010 à L’Age d’Homme, en Poche suisse.Image JLK: Dimitri au bord de la Drina, en 1987, lors de la présentation en Serbie de la traduction française de Migrations chef-d'oeuvre de Milos Tsernianski.

Or la vie de Vladimir Dimitrijevic, né en 1934 à Skopje, évoque elle aussi un roman scellé par le destin. Fils d’un artisan horloger-bijoutier jeté en prison en 1945, comme nombre de commerçants, le jeune Vladimir, fou de littérature et de football, s'enfuit de son pays à vingt ans sous le faux nom d’un personnage de Simenon. Dans son "autobiographie d'un barbare" parue sous le titre de Personne déplacée, Dimitri a raconté ses années d'enfance et de jeunesse marquées par les crimes des nazis et des oustachis croates, mais aussi par les visites à son père emprisonné. Arrivé en Suisse le 4 mars 1954 avec 12 dollars en poche, le jeune déserteur de l’armée du peuple devint libraire à Neuchâtel puis, à Lausanne, chez Payot, où son passage a laissé un souvenir indélébile. Or, impatient de combler les « vides » d’un catalogue selon son cœur, le passeur de vocation, soutenu par quelques amis et son épouse Geneviève, fonda L’Age d’Homme en 1966.Dans la foulée, il ne tarda pas à tisser des liens avec Paris, où il se rendait régulièrement à bord d' « Algernon », son fourgon d’éternel errant dans lequel il serrait son sac de couchage par mesure d’économie. Les rapports compliqués de Dimitri avec l’argent marquaient d’ailleurs une partie de sa légende. Lui qui était capable de lésiner sur des droits d'auteurs légitimes, alla ainsi jusqu’à hypothéquer sa maison de hauts de Lausanne afin de publier les pavés d’Alexandre Zinoviev, des Hauteurs béantes au mémorable Avenir radieux.Ses positions idéologiques rebutaient également d'aucuns. Orthodoxe croyant et conservateur, il passa d’un anticommunisme résolu à un nationalisme serbe qui le rapprocha, dès la fin des années 1980, de ceux-là même qui avaient persécuté son père. Lorsqu'on lui reprochait d'être "pro-serbe", celui qui eût mérité la citoyenneté d'honneur de notre pays répondait sobrement: "pas pro-Serbe, juste Serbe"...Mondialement connu pour son catalogue slave, L’Age d’Homme redimensionna également l’édition romande. À côté de l’intégrale mythique du Journal intime d’Amiel et des Œuvres complètes de Charles-Albert Cingria, de nombreux écrivains romands contemporains y ont publié leurs ouvrages.Au nombre des auteurs «phares» défendus par Dimitri figuraient le titan américain Thomas Wolfe, idole de sa jeunesse, autant que Chesterton ou Dürrenmatt, Georges Haldas au premier rang des écrivains romands, ou les Français Vladimir Volkoff et Pierre Gripari, entre tant d'autres francophones de Belgique et du Québec.Dans les grandes largeurs, Dimitri était un homme inspiré, proprement génial par moments, qui pouvait se montrer d’une extrême délicatesse de sentiments. Ses intuitions de lecteur étaient incomparables et ses curiosités inépuisables.Mais c’était aussi un «barbare», selon sa propre expression, qui ne savait pas «faire le beau».Malgré les services exceptionnels qu’il rendit à notre littérature et à notre vie culturelle, aucune reconnaissance publique ne lui a été manifestée - honte à nos autorités -, mais il ne s’en plaignait pas, n’ayant rien fait pour flatter.En son antre du Métropole, à Lausanne, nous l’avons connu irradiant et fraternel, puis il s’est assombri. Les lendemains de la guerre en ex-Yougoslavie, la difficulté de survivre dans cet «empire du simulacre» qu’il fut des premiers à stigmatiser, la perte de Geneviève qui l'avait secondé avec une incomparable abnégation, le poids du monde enfin ont accentué la part d’ombre de cette personnalité à la Dostoïevski, complexe et parfois insaisissable, croyant jusqu’au fanatisme, tantôt avenant et tantôt impossible, terroriste ou bouleversant de douceur retrouvée.Enfin, par delà les eaux sombres de sa mort tragique, «ses» milliers de livres évoquent la présence tutélaire de ce grand passeur.Vladimir Dimitrijevic. Personne déplacée. Entretiens avec Jean-Louis Kuffer. Editions Pierre-Marcel Favre, 1986. Réédité en 2010 à L’Age d’Homme, en Poche suisse.Image JLK: Dimitri au bord de la Drina, en 1987, lors de la présentation en Serbie de la traduction française de Migrations chef-d'oeuvre de Milos Tsernianski. -

Le Temps accordé