À propos d'un mot de la Pompadour qui nous plombe l'horizon et la mémoire, dont Peter Sloterdijk a fait le titre de son dernier livre, Après nous le déluge. Des tenants variables de la bâtardise, du fils de Dieu aux rejetons du ressentiment mondialisé, en passant par les traitres de Shakespeare...

Plus on avance en âge et plus on est tenté de recourir à la formule traduisant par excellence le désenchantement ou le repli dans la seule jouissance du présent: après nous le déluge...

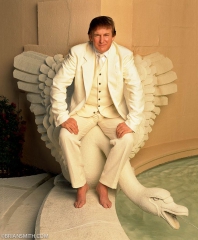

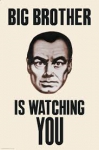

Or plus j'y pense et plus l'expression me révulse, et particulièrement quand elle émane d'anciens progressistes idéalisant leur jeunesse et crachant sur le monde à venir, sans parler des cyniques pour lesquels le profit immédiat seul compte et qui par exemple, s'agissant de l'avenir de notre planète, se contentent de balancer à l'instar des Trump de tout acabit: après nous le déluge...

Le sentiment que traduit cette expression remonte sans doute à des temps anciens, mais c'est la marquise de Pompadour qui en a fait un mot quasiment historique après la défaite des troupes françaises à la la bataille de Rosbach, anticipant une bascule de la société française dont la maîtresse de Louis XV, bâtarde née Poisson et devenue l'incarnation de la parvenue aussi brillante que jalousée, aura peut-être pressenti la fin avant le déclin personnel de sa success story, et par conséquent carpe diem en attendant les soviets: après nous le déluge...

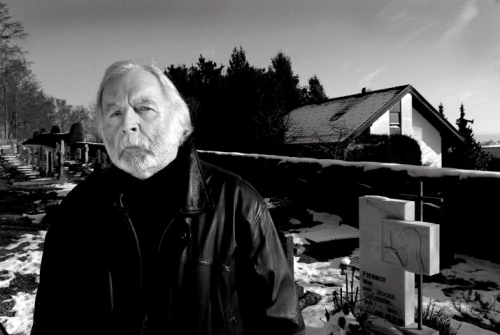

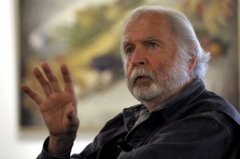

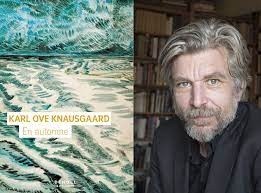

Peter Sloterdijk est l'un des penseurs contemporains les plus attentifs au monde tel qu'il est ( et non tel qu'on le fantasme à droite autant qu'à gauche), mais c'est souvent par des détours inattendus, voire par quatre Chemins, qu'il va droit au but.

La réflexion marquant l'ouverture de son dernier essai , précisément intitulé Après nous le déluge, mais dont le contenu dit plutôt que c'est maintenant que ça se passe et qu'on ferait bien de se rafraîchir la mémoire avant de se retrousser les manches, porte précisément sur l'espèce de révolution privée vécue par la fille du peuple devenue "reinette" comme une voyante l'avait prédit à sa mère, quelque décennies avant le grand chambardement dont sortira la "révolution permanente" et la nouvelle représentation du progrès amnésique des "temps abyssaux " que nous vivons en attendant qu'un Donald Trump le répète à tous les ennemis de sa nouvelle nation de marshmallow contaminé : après nous le déluge.

Quand les sorcières prédisent à Macbeth qu'il va devenir roi, elles ne font en somme qu'exprimer un désir qu'il y a en lui, de même que la mère de la petite Jeanne-Antoinette Poisson, quand celle-ci entama sa neuvième année, ne demandait qu'à croire la prédiction de la diseuse de bonne aventure lui soufflant que la gamine conquerrait un jour le cœur du Roi.

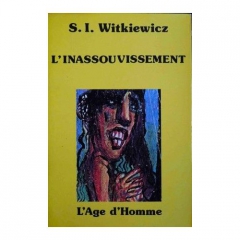

"Je grandis, je prospère / Allons dieux, tenez pour les batards !", s'exclame le fils illégitime de Gloucester dans Le Roi Lear, révolutionnaire "privé" à sa façon dont Sloterdijk cite d'ailleurs l'invective en exergue de son livre.

On sait l'énigme à multiples couches qui entoure la personne réelle de Shakespeare, dont l'œuvre m'apparaît aujourd'hui comme la cristallisation d'une sorte de génie poétique collectif qu'il serait vain de réduire à la vanité d'un copyright strictement individuel. Comme Dante conclut le Moyen Âge dans sa Commedia à triple couche, Shakespeare y va à grandes louches sans loucher sur la Trinité bricolée, brassant tous les passés pour déchirer nos illusions paradisiaques à bon marché.

Dans le chapitre vertigineux intitulé Le bâtard de Dieu, la césure de Jésus, Peter Sloterdijk pose la question que le bon Joseph, ouvrier du bâtiment, n'a cessé d'éluder, cela faisant de lui le premier croyant de la chrétienté à multiples couches et retouches.

Or il y a du sage et du bouffon shakespearien chez l'extravagant penseur allemand s'interrogeant sur l'Europe et l'impôt, l'étrange relation du jeune Jeshua Ben Josef avec son père de substitution et l'exaltation picturale à multiples couches de la sainte famille, l'urgence de dépasser lentement Freud et Marx et Nietzsche et Deleuze et Guattari quitte à requalifuer la notion de Degree conçue et développée par Shakespeare dans ses tragédies politiques - avec des exemples toujours valables aujourd'hui, qu'on retrouvera dans Troïlus et Cressida autant que dans Coriolan -, et qui devrait nous aider à réfléchir hic et nunc sur l'abâtardissenent chaotique du monde où Nabilla relance, le génie en moins, le rêve de carton pâte de la Pompadour et du clown Donald...

Retour alors, précisément, à l'espérance qui ne soit pas que vaine parlote, alors, avec cette autre réalité, dont parlent autant Jean-Claude Guillebaud que Jean Ziegler dans son dernier livre, de la myriade d'associations non institutionnelles se développant dans le monde au nom d'un autre réalisme, et défiant toute peur.

Retour alors, précisément, à l'espérance qui ne soit pas que vaine parlote, alors, avec cette autre réalité, dont parlent autant Jean-Claude Guillebaud que Jean Ziegler dans son dernier livre, de la myriade d'associations non institutionnelles se développant dans le monde au nom d'un autre réalisme, et défiant toute peur.