(Lectures du monde 2020-2022)

COMPLOTISTES & CO - Vous avez dit complot ? Ô combien, mais encore faudrait-il s’entendre sur la forme et la nature de la présumée conspiration. L’Etat profond ? Les puissants masqués en collusion ? Les riches claquemurés dans les bunkers de luxe de Davos ? Les Chinois ?

Et pourquoi pas tout le monde, tant qu’on y est ? Pourquoi pas les grandes surfaces et leur clientèle masquée ? Pourquoi pas notre espèce entière qui pompe l’air des oiseaux et le pollue jusqu’à faire crever moineaux et sardines ? Pourquoi pas un complot de la vie même ?

Et quoi faire alors ? Virer le capitalisme ? Foncer en gilets jaunes sur tous les capitoles oiseux ? Une révolution de plus ? OK mais laquelle ? Ou baisser les bras et se retirer sous sa tente ou dans sa cabane dans les bois ? Cultiver son jardin comme Candide ? Le cher vieux Léautaud alcestueux avait fait inscrire sur sa tombe « foutez-moi la paix! ». Mais quelle paix ?

QUEL APRÈS ? - Faut-il se la jouer paix des morts avant terme ? Peut-être est-ce à quoi rime la nouvelle forme de consentement feutré à quoi nous porte le complot continu de la Grande Distribution ?

Ils vous ont dit comme ça que ce temps suspendu serait celui d’un retour à la culture, et vous avez vu: plus de cafés ni de piscines ni de librairies, ces lieux saints de la conversation, de la brasse coulée et de la lecture. Et plus que tout: plus de travail ! Mais quel travail ?

Dans son dernier roman à tournure de dystopie catastrophiste, sous le titre de Calendrier de l’après , le sympathique Nicolas Feuz, momentanément allégé de ses activités ordinaires de procureur, brosse le tableau terrible d’un monde dévasté par le virus où deux reliquats de notre espèce survivent: les bien-pensants, soumis à la Gouvernance de quelque élus, et les inutiles qu’on parque et qu’on traite en réservant aux contrevenants l’exécution publique par le gaz.

Cette vision simple de notre Après se veut effrayante et joue sur la peur ambiante, mais éclaire-t-elle en quoi que ce soit la situation actuelle et ses lendemains ? Je crains bien que non, car je crois que la réalité a beaucoup plus d’imagination, et notre espèce plus de ressources de survie.

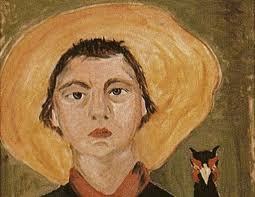

LES BRAVES GENS.- La redoutable Flannery O’Connor, sans illusions sur la nature humaine en sa qualité de mystique christique auteure de nouvelles géniales écrites dans sa ferme sudiste grouillant de poules et de paons, constatait que les braves gens ne courent plus les rues tout en s’attachant à leur observation tendre et vache à la fois.

Je suis hélas beaucoup moins catholique que cette illuminée, mais à la fois plus confiant en les braves gens, sûrement beaucoup plus nombreux qu’elle ne le dit en son jansénisme de grande malade vouée à une mort aussi prématurée que celle de Pascal, autre cinglé notoire.

Parions donc débonnairement, en ce dimanche enneigé à la fraîcheur roborative, pour le meilleur au milieu du pire - pour les braves gens de bonne volonté et d’autres lendemains qui chantent sans trop de boniments...

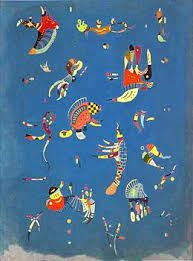

CRISTAL DU SONGE. – Je n’aime pas parler de « poèmes » à propos de mes contrerimes, et j’exclus tout commentaire lorsque je les publie sur Internet, comme il en irait d’objets trouvés sur une grève qu’il serait à mes yeux déplacés de qualifier de « bons » ou de « mauvais », pas plus qu’il n’est sensé de critiquer un tesson en bien ou en mal. Il est vrai que je compte les pieds de mes vers, mais c’est juste affaire de rythme et de sonorité, l’apparition du premier et l’enchaînement de ceux qui suivent relevant plus de l’instinct verbal ou du subconscient que de l’artefact, mais il en va à mes yeux de la poésie comme de la pensée, qui découlent, comme le disait le disgracieux Paul Verlaine au verbe (parfois) de pur cristal, « de la musique avant toute chose », et cela rejoint le Rimbaud des Illuminations qui me touche (parfois) au plus profond pour je ne sais quelle raison.

Donc voilà pour ma « musique » de ce matin :

Au doux parler

Le style nouveau de la douceur,

le fameux dolce stil;

si dice: dolce stil nuovo,

rétablit la valeur

de la douce chanson des mots...

À l’insane jactance en cours,

au discours des chaos,

le style subtil au jour le jour

oppose l’harmonie

labile des oiseaux...

Tu es telle mon hirondelle,

dans le torrent des airs,

en joyeux tourbillons,

que les vers en ribambelles

à leur tour jailliront ...

Au fond du ciel est un mobile

secret et radieux,

dont la grâce efface la trace,

tout au plaisir présent

d’un murmure volubile...

CONTRE PASCAL. – En toute modestie quasi onirique, non moins qu’enfantine, je me disais ce matin, entre deux sommeils, que l’Éloge de la douceur auquel j’aimerais me consacrer en mes derniers temps serait un recueil de notations pratiques, politiques ou poétiques qui prendraient en somme le contrepied des Pensées de Pascal que je suis en train de relire, plaidant - contre toute apparence -, pour la bonté fondamentale de la créature humaine moyenne, la restauration d’une confiance universelle en celle-ci (moyennant son propre effort de changer de vie) et le décri de la théologie exaltant les bienfaits de la douleur et les méfaits d’un Dieu mauvais.

Tout sublime qu’il soit, avec sa langue de colombe à fiel verbal de vipère, Pascal me semble d’une dureté à côté de laquelle un Voltaire fait figure d’aimable compagnon, même si je déclinerais l’offre de passer mes vacances avec l’un ou l’autre, ou à la rigueur aux eaux avec Voltaire, mais à distance.

À vrai dire il y a de l’ayatollah chez Pascal, qui dit à peu près ce que proclament les fanatiques d’un Allah janséniste : que le monde est immonde et que plus on le hait et plus on est digne d’être aimé et sauvé, ce genre d’absurdités…

DE BONS CONSEILS. – Or c’est tout en douceur que j’envisage ma révolution mondiale, patiemment adaptée à toutes les populations et peuplades, et sans contrainte aucune, en rupture totale de persuasion clandestine, cartes sur table et chiffres à l’appui, en conseillant d’abord à chacune et chacun d’évaluer ce qui ne va pas dans sa vie et, à supposer que ce soit le cas, pourquoi et comment en changer dans la mesure de ses possibilités et en aimable connivence avec son proche entourage et ses voisins de palier, et sans tarder passer à l’action, agir en conséquence, changer de job s’il ne te plaît pas vraiment, changer d’époux s’il te bat, te changer toi-même si tu bats tes enfants, ainsi pour commencer et ensuite continuer en ne faisant que se conformer à ce qu’il y a en chacune et chacun de bon qu’on feignait jusque-là d’ignorer, poil au nez.

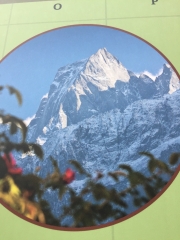

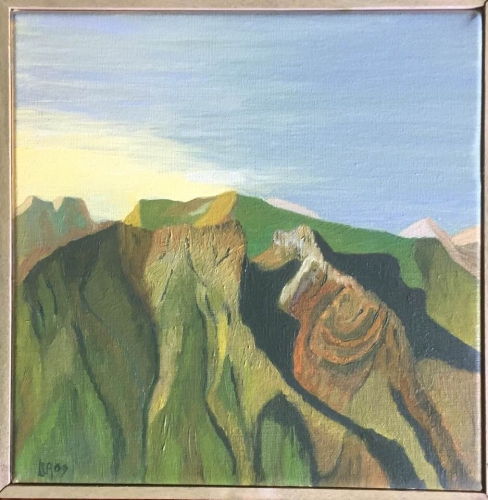

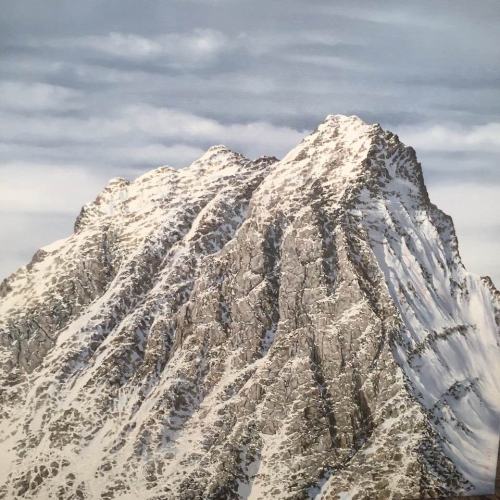

LE GAMIN. - Je me suis réveillé ce matin en pensant au gamin, comme je l’appelais hier soir en parlant de sa connerie avec Lady L. Elle m’avait évoqué la première l’avalanche survenue ce dimanche à peu près mille mètres au-dessus de notre balcon lacustre, citant la piste du Diable qu’il m’est arrivé de dévaler naguère, sur quoi je me suis renseigné plus précisément pour apprendre que quatre jeunes skieurs sauvages, ce magnifique dernier dimanche, ont été soufflés par une avalanche de neige fraîche à l’aplomb des rochers de Naye, dans un entonnoir vertigineux où ils s’étaient risqués au mépris des prescriptions claires répétées ces derniers jours par les instances responsables de la sécurité en montagne, et c’est ainsi que le gamin s’est retrouvé enseveli sous plusieurs mètres de neige dont les sauveteurs l’ont finalement arraché pour le transporter en hélico à l’hôpital où il a succombé à ses blessures en cet affreux dimanche dont ses parents et ses potes survivants ne se remettront probablement jamais malgré le temps censé guérir toutes les blessures, etc. (Ce mardi 19 janvier)

HORS NORMES.- Mourir comme ça pour le fun relève de la connerie pure à pleurer, et j’ai bel et bien réprimé hier soir un bref sanglot en me figurant la fin atroce de ce gamin étouffé et fracassé, tout comme, un autre dimanche super où nous devions partir ensemble, mon ami Reynald s’est disloqué dans les séracs du Dolent bien nommé après qu’il se fut risqué tout seul sur la dernière pente glaciaire de la paroi jetant ses feux glorieux sous le soleil dominical - petits cons dérogeant aux sacro-saintes normes élémentaires de sécurité, non mais tu percutes ?!

Et comment que je « percute » , pour parler le volapük des kids, même si j’ai toujours été plus regardant en matière de normes de sécurité que nos malheureux lascars, mais quoi de plus normal que de se fiche des normes à dix-neuf ans, surtout en période d’obsession sanitaire et sécuritaire généralisée ?

ET APRÈS ? - Le gamin ne saura jamais ce qui l’attendait, qui nous attend. Tu crois que le vaccin va nous sauver ? Vous pensiez crânement que la pente tiendrait, mais le défi et le déni sont soumis aux même lois de la gravitation en temps idéal que sous l’orage ou la guerre des mondes, et demain reste incertain, pauvres gamins que nous sommes...

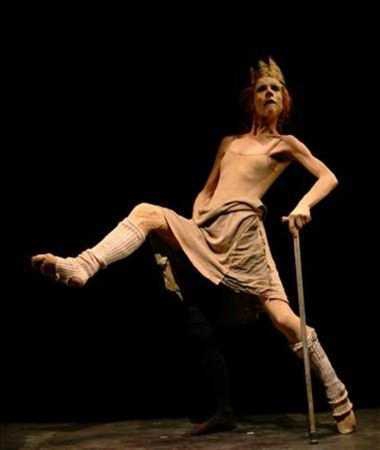

CAPABLES DU CIEL. - c’est aujourd’hui que les Américains changent l’eau de leur bocal national, avec un nouveau ministre de la santé transgenre en lequel (ou laquelle) d’aucun(e)s verront un signe de dégénérescence alors que ma bonne amie et moi nous en amusons plutôt sans nous réjouir pour autant : aux fruits à venir de nous dire si l’arbre transformiste était un bon choix; et à ceux qui nous disent que le nouveau président ne sera pas meilleur que le précédent, je réponds que pire que ce dernier est inconcevable, et la série de pardons accordés par le ploutocrate en son dernier forfait en dit tout: rien que des crapules hideuses, reflétant sa propre ignominie.

Est-ce dire que Joe Biden sera aussi capable du ciel que Léonard de Vinci ou Jean-Sébastien Bach ? Sûrement pas, mais du moins ne subira-t-on plus cette seule image omniprésente de bateleur de grande surface entouré de Barbies laquées et de laquais serviles: ainsi distinguera-t-on plus tranquillement ce qui a de l’importance (la bonne vie et les braves gens) et ce qui en a moins (le Pouvoir et le Profit), tâchant de voir plus sereinement le ciel et pas le faux Dieu du paltoquet brandissant la Bible comme une arme d’intimidation massive.

DÉSARMEMENT MORAL. - Je me trouvais donc hier soir au bord du ciel, sur la terrasse enneigée du palace de Caux désormais voué au management hôtelier «à l’international » après avoir été le siège du Réarmement moral cristallisant l’idéal d’un autre temps sous l’égide d’un paternalisme capitaliste bon teint.

Or, considérant l'extension d'une nouvelle hypocrisie moralisante qui ne me semble pas valoir mieux que celle-là, je ne serais pas loin, au nom du ciel très pur, de préférer le désarmement moral, en tout cas pour ce qui touche aux assauts de la vertu prétexte à tous les lynchages , etc.

La vue élargie , le grand large et l’air tonique, la griserie quasi cosmique et la beauté de tout ça, enfin Snoopy qui réclame un biscuit de plus: la putain de belle vie, quoi !

Ce jeudi 21 janvier. – J’ai prié ce matin mon éminent confrère E.S. de m’excuser, sur Messenger, de n’avoir pas même accusé réception de son envoi, par le même canal, d’une communication qu’il a consacrée à l’évaluation comparée des avantages et des inconvénients de l’impérialisme en tant que tel et du capitalisme monopolistique, selon l’économiste allemand Schnupfeter, au motif que j’étais hier soir, après avoir été appelé en urgence au bloc opératoire de la clinique, tout occupé à procéder, par voie transsphénoïdiale, à l’ablation d’une tumeur bégnine sur l’hypophyse de la jeune Rosalind (dix neuf ans, les yeux verts et la grâce fragile), et l’on sait (E.S. plus que d’autres d’ailleurs en sa qualité de chercheur en neurobiologie) quelle concentration sévère requiert cet acte chirurgical. Il me semblait par ailleurs que j’avais évoqué récemment, auprès du cher prof sûrement distrait par ses multiples activités (il fait aussi dans le piano et l’essai plastique) mon peu de goût pour les idéologies en général et les théories économiques en particulier - moi qui m’en remets à peu entièrement à Lady L. en matière de finances et de cuisine -, mais je me suis contenté de rester évasif dans mes remerciements, sans entrer non plus dans le détail à propos de Rosalind…

DOUBLE COUP DE FOUDRE. – Il y a longtemps, déjà, que mon admiration pour le romancier anglais Ian McEwan m’a attaché à ses ouvrages, d’une intelligence sensible bien rare en cette période d’eaux basses, et je me disais ces jours, à la lecture très annotés (au stylo rose) de Samedi, que de tels livres ont la valeur de véritables essais, mais en actes, si l’on peut dire, où les relations entre les personnages (hier soir entre le jeune carabin Henry Perowne et la jeune Rosalind, à l’opération de laquelle il assiste auprès du Patron du service de neurochirurgie), impliquent le lecteur avec une intensité et une précision englobant la situation rapportée et les affects du lecteur autant que ceux des protagonistes. En l’occurrence, Henry tombe raide amoureux de Rosalind en train d’être charcutée en finesse (il tient le haricot dans lequel le Patron dépose la tueur à consistance de pudding brunâtre, mais également de son propre futur décidé à ce moment-là, qui sera celui d’un spécialiste de non moins haute volée que son boss… Bref, comme le dit Proust dans Le Temps retrouvé, tu deviens le livre que tu lis si le livre en question est sérieux, pour autant que ta lecture soit aussi sérieuse que lui…

CHRONIQUE. - J’ai bouclé ce matin ma 120e chronique destinée au média indocile Bon Pour La Tête, dont j’ai motif, je le crois en tout orgueil scientifiquement mesuré, d’être content et fier. Que voici donc…

Le réalisme positif optimisera notre passif

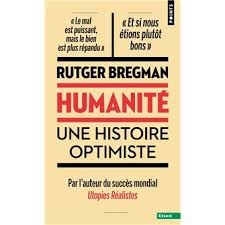

Prenant le contrepied du catastrophisme en vogue, notamment illustré par Le Calendrier de l’après, dernier roman dystopique de Nicolas Feuz, entre autres raisons de désespérer entretenues par la gauche perdante et la droite arrogante, Rutger Bregman parie pour les utopies réalistes en affirmant que l’humanité vaut mieux que ce qu’on croit…

Le constat remonte à la plus haute Antiquité, pour le dire à la façon débonnaire de l’excellent Alexandre Vialatte: il y a ceux qui se lamentent devant le verre à moitié vide, et ceux que réjouit au contraire le verre à moitié plein. Et après ?

Cette question de l’après s’est posée dès le début de la pandémie, mais l’auteur de best-sellers romands Nicolas Feuz, procureur au civil comme chacune et chacun sait, n’a pas attendu la troisième vague pour brosser, de notre avenir, le tableau le plus noir dans son dystopique Calendrier de l’après, évoquant une situation comparable à celle d'un hiver nucléaire (on pense à La Route de Cormac McCarthy en encore plus pire, la poésie métaphysique et la qualité littéraire en moins), où l’humaine engeance s’est trouvée réduite à quelques milliards à dominante féminine, survivant en deux clans mortellement opposés: les biens-pensants soumis à la Gouvernance et les inutiles voués au rebut et à l’extermination par le cube à gaz; et plus rien qui ne fonctionne après l’extinction des médias et du flux pétrolier, sauf les drones et autres tasers paralysants pour sauver un brin d’action...

Passons sur le détail décidément improbable de cette fable pour ados et public confiné en quête de frissons, pour se demander quand même, si tant est qu’il y croie une seconde, ce que veut dire notre cher procureur neuchâtelois, à vrai dire mieux inspiré quand il traitait des réalités criminelles que son métier lui a fait observer de près que dans ce roman vite fait sur le gaz ?

Que la cata est irrémédiable ? Que la dictature sanitaire a gagné ? Que la peur seule peut nous ouvrir les yeux ? Qu’un couple idéal à la love story remastérisé peut nous servir de modèle ?

Et si l’humanité était moins foncièrement mauvaise ?

Les hasards de ces derniers jours ont fait qu’après avoir lu Le Calendrier de l’après, et tandis que, pédalant mes 10 kilomètres quotidiens sur mon vélo d'appartement, je regardais sur Netflix les épisodes de la traque du Tueur de la nuit, j’ai poursuivi une autre lecture battant en brèche le pessimisme de la dystopie de Nicolas Feuz et du reportage consacré aux abominables méfaits de Richard Ramirez, avec deux livres qui m’ont immédiatement séduit et passionné par leur ton et leur apport documentaire, signés Rutger Bregman: à savoir le tout récent Humanité, une histoire optimiste, et l’antérieur Utopies réalistes, déjà salué par un succès mondial.

Dans son dernier livre, qui relève de la plus belle synthèse d’investigation, l’historien-journaliste et essayiste néerlandais défend la thèse – il faudrait plutôt dire le sentiment dominant, fondé sur des constats étayés -, que l’homme n’est un loup pour l’homme que dans certaine circonstances, et que la fameuse théorie du verni de culture recouvrant à peine une créature naturellement féroce relève plus de l’idéologie que de la réalité.

En homme de bonne volonté pragmatique plus qu’en idéologue, assez proche en cela de l’historien israélien Yuval Noah Harari, qui lui a d’ailleurs rendu le plus vif hommage, Rutger Bregman s'oppose crânement à toute une tradition spirituelle ou philosophique fondée sur le péché originel, la chute ou la défiance de principe, multipliant les exemples de fausses preuves visant à établir le naturel foncièrement mauvais de notre espèce, à partir de célèbres faits imaginés ou observés.

Ainsi prend-il le contrepied de la fable ultra-pessimiste du roman de William Golding, Sa majesté des mouches, où l’on voit un groupe d’adolescents anglais de bonne éducation retomber dans la barbarie après s’être retrouvés seuls sur une île, en citant plusieurs situations et expériences concrètes comparables qui ont abouti à des résultats beaucoup plus nuancés voire opposés.

De la même façon, à propos d’expériences faisant longtemps autorité en matière de psychologie sociale, comme le test fameux de Stanley Milgram et de sa machine à électrochocs tenant à prouver qu’un bourreau sommeille en chacun de nous, Bregman a enquêté et conclut là encore à l’interprétation abusive, voire malhonnête de plusieurs cas d'école analogues.

À la question de savoir pourquoi des gens “bien” agissent mal, qu’une Hannah Arendt avait abordée à sa façon à propos du peuple allemand, Bregman rapporte en outre de nouvelles explications, s’agissant de la guerre, selon lesquelles la plupart des soldats de la Wehrmacht n’agissaient pas par sadisme boche caractérisé mais par esprit de camaraderie, ou rappelant cette observation d’un colonel américain qui découvrit que la plupart de ses hommes ne tiraient pas quand ils le pouvaient, ou que seul l’usage à haute dose de drogues a “aidé” de braves jeunes gens à se transformer en brutes sanguinaires, à Oradour-sur Glâne ou au Vietnam.

Et de citer Rousseau, souvent moqué pour son “idéalisme” romantique, qui aura fait preuve selon lui de plus de réalisme que ses détracteurs en considérant l’invention de l’agriculture comme le moment où les cueilleurs-chasseurs, menant une vie plutôt détendue à en croire les archéologues, furent chassé de leur Eden terrestre ainsi que le raconte la Genèse biblique en son mythe originel de la Chute, etc.

Un nouveau réalisme basé sur la confiance

L’optimisme de Rutger Bregman a cela de particulier qu’il se fonde sur un réalisme rompant avec les “assises du désirable” typiques de Mai 68, marquées par les slogans des gauchistes prenant leurs aspirations pour des réalités, avant de déchanter et de déprimer, alors que son réalisme s’oppose aussi à celui d’une droite invoquant aveuglément les Lois du Marché

Sur mon vélo d’appartement, je me rappelle les bons conseils du cycliste Albert Einstein traversant la campagne argovienne et découvrant en pédalant que la pratique précède la théorie.

Or, c’est également en pédalant sur mon engin, devant mon laptop connecté à Netflix ou à la chaîne européenne ARTE, que j’aurai multipliés ces derniers temps mes observations de septuagénaire cancéreux en rémission et de cardiopathe aux muscles flagadas, relatives à la férocité monstrueuse de certains individus maltraités en leur enfance (le tueur de la nuit Ramirez), le ressentiment social légitime fondé sur l’injustice aboutissant à une violence illégitime (un reportage consacré au jeune Suédois infiltré dans les mouvements néo-nazis anglais et américains) ou l’envie primaire surexcitée par l’étalage obscène des scènes de la vie des milliardaires (le non moins édifiant Empire du bling), entre autres illustrations de l’imbécilité humaine (le verre vide ) à quoi s’oppose le verre plein de la bonne volonté auquel se fie le gentil Rutger Bregman - et ce mot magique de confiance m’est venu ce dernier lundi en apprenant que la veille, par temps radieux et confiance excessive en leurs forces, quatre gamins ont été emportés par une avalanche dans la montagne que je vois par la fenêtre en pédalant en tout sécurité…

Donc la confiance , me disais-je en repensant au livre de Rutger Bregman parlant pratique avant toute théorie, sous le titre d’Utopies réalistes, serait la clef du pacte humain: la confiance en l’ingéniosité et la bienveillance humaines, mais assortie à la prudence (en cas de risques d’avalanches , gamin, tu fais gaffe) et au respect mutuel fondant la relation humaine, etc.

Je ne sais pas si Rutger Bregman , moins « idéaliste » que les idéologues gauchistes de bonne volonté à la manière de mon ami Jean Ziegler ou de Noam Chomsky et de la très verte Naomi Klein, a raison de faire confiance en ses semblables en se posant, notamment , en champion du revenu de base universel, multipliant à foison les exemples d’applications réussies de celui-ci, mais ce que je sais est que son propos, clair et captivant, fait du bien, non du tout en dorant la pilule mais en exposant des faits têtus, intéressants et encourageants, à l’opposé de tant de jérémiades et de rancœurs stériles qui nous asphyxient par les temps qui courent...

NE PAS DÉNONCER : DÉCRIRE. – Je m’en suis fait une éthique personnelle, que j’oppose à la pratique pléthorique et quasi obsessionnelle de la dénonciation vertueuse de gauche (Mediapart) autant que de droite (Contrepoints ou Boulevard Voltaire), sans parler du nouveau tribunal populacier des médias multiples et des réseaux sociaux : décrire les faits et citer les dits avec précision, en laissant la conclusion à chacune et chacun.

Mon ami Anton Pavlovitch Tchekhov a montré l’exemple au temps des prêcheurs pacifistes à la Tolstoï et des flagellants orthodoxes à la Dostoïevski : si tu es écrivain et qu’il te chante de décrire des voleurs de chevaux, nul besoin à la fin, si tu as vraiment fait le job, de dire qu’il est mal de chourer des canassons. J’ai développé cette thématique dans le cinquième chapitre de mon dernier libelle, Nous sommes tous des zombies sympas, intitulé Nous sommes tous des délateurs éthiques, et comprenne qui voudra bien.

GISANTS DU MATIN. – Je constate une fois de plus ce matin, et je note mentalement, que les premiers instants de l’éveil, à peine dégagés de la scénographie magique des rêves, sont les plus poreusement ouverts aux associations d’images et d’idées fertiles, et j’en fais la remarque tout haut à Lady L. couchée à mes côtés et déjà en train de parcourir le monde au moyen de sa tablette à plus large écran que mon smartphone, éclatant soudain de rires à la vision du « meme » qui circule dans le monde entier, figurant un Bernie Sanders en mitaines devant le Cervin – mon Cervin dont j’ai entrepris la figuration picturale en 100 exemplaires. Or l’entendant prononcer ce néologisme étrange de « meme », je lui demande d’en vérifier l’origine de l’usage, ce qu’elle fait aussitôt au moyen de la même tablette que je la vois manipuler avec une pointe d’envie, mais non : je dispose déjà d’un laptop Macpro de moyenne taille et d’un I-Mac à grand écran sur lequel je rédige tous les jours mon Cher Journal…

FAUX DÉBAT. – Les prétendus débats relatifs à la « gestion de la pandémie » font rage, et l’incitation à une « vraie discussion » lancée sur Youtube par un certain Dr Louis Fouché plutôt sympa dans son rôle de « rassuriste », m’a intéressé hier soir le temps d’une heure à l’écouter argumenter contre les mesures prises par le gouvernement français en la matière, et à me renseigner ensuite je me suis rendu compte, avec retard, que ce brillant parleur, soutenu par le Dr Raoult et prônant la liberté des médecins traitants et le droit des patients à choisir leur traitement – rappelant dans la foulée la prise de conscience des sidéens mal conseillés en d’autre temps – avait été déjà largement loué, comme un gourou, et conspué, comme un dissident, par les uns et les autres dans ce qui n’est pas un débat mais un dialogue de sourds sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans la rue, où tout le monde a ses raisons et ne voit chez l’autre que des torts.

Or le bon sens de Lady L., quand je lui ai parlé de mon intérêt pour le discours de ce Fouché moins sanguinaire que le mitrailleur de Lyon, lui fait a hausser les épaules en invoquant une typique « affaire française », et poursuivre le déchiffrement d’un plan de tricot compliqué en langue anglaise. Sagesse de Gaïa, me suis-je dit en me rappelant que j’avais interdit à sa mère, de son vivant, de « philosopher » avant dix heures du matin dans notre maison commune de l’Impasse des philosophes bien nommée, après que je lui eus filé les œuvres complètes de Sénèque…

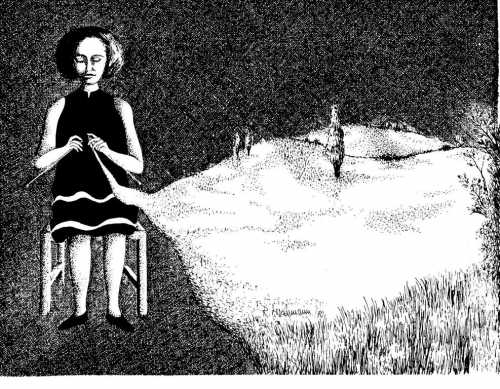

PAS LE TEMPS. – À propos d’une vie transhumaine ou des vains débats en des lieux inopportuns (la discussion sur Internet ou sur les plateaux de télé me semble décidément mal barrée), ma sage bonne amie en voie de perfectionner, en complicité avec sa fille aînée, sa pratique du point de jacquard et ses multiples déclinaisons à la jacasserie mondiale, me dit qu’on n’a « pas le temps», et je surabonde au moment de me remettre au temps de la peinture et de persister à tenir mon Cher Journal comme le faisaient les dames de l’entourage de Léon Tolstoï (et le patriarche lui-même), ou le cher Amiel, ou l’irascible Paul Léautaud, mon souci étant de plus en plus de rendre compte de ce que nous vivons tous les jours à l’attention particulière de nos deux petits-fils, Anthony (quatre ans cette année) et Timothy (deux ans en juin) qui en feront ce qu’ils voudront.

Ici c’est la Dent de Jaman qui a l’air d’un pain de sucre (certains passants étrangers la confondent avec le Cervin…) et ce n’est pas par le train des neiges mais par la piste noire dite du Diable que j’ai fait ma balade du jour avec, en poche, un petit livre récemment paru au Castor astral sous le titre de Précaution inutile, constituant une espèce de première mouture de La prisonnière, préfacé par Frédéric Ferney.

Ici c’est la Dent de Jaman qui a l’air d’un pain de sucre (certains passants étrangers la confondent avec le Cervin…) et ce n’est pas par le train des neiges mais par la piste noire dite du Diable que j’ai fait ma balade du jour avec, en poche, un petit livre récemment paru au Castor astral sous le titre de Précaution inutile, constituant une espèce de première mouture de La prisonnière, préfacé par Frédéric Ferney. Et voici encore comment Frédéric Ferney pratique la lecture-écriture critique : « Du blanc, du bleu et du noir. C’est sa palette – comme Vermeer, qu’il admirait tant.

Et voici encore comment Frédéric Ferney pratique la lecture-écriture critique : « Du blanc, du bleu et du noir. C’est sa palette – comme Vermeer, qu’il admirait tant. Proust n’a pas connu Montreux, mais il a retrouvé une sorte de Montreux suspendu, plus japonais de lumière, mais au même confluent du nord et du sud, où nature et culture s’aiment (avec Nietzsche et Thomas Mann, Rilke et Jouve et bien d’autres), dans l’Engadine de Sils-Maria. On retrouve la trace de ses séjours dans Mille et un voyages, de la collection Voyager avec, un volume riche et truffé d’images émouvantes ou cocasses, mais aussi dans Marcel Proust sur les Alpes de Luzius Keller, où il est surtout question du séjour de l’été 1893 du gentil Marcel avec Louis de La Salle.

Proust n’a pas connu Montreux, mais il a retrouvé une sorte de Montreux suspendu, plus japonais de lumière, mais au même confluent du nord et du sud, où nature et culture s’aiment (avec Nietzsche et Thomas Mann, Rilke et Jouve et bien d’autres), dans l’Engadine de Sils-Maria. On retrouve la trace de ses séjours dans Mille et un voyages, de la collection Voyager avec, un volume riche et truffé d’images émouvantes ou cocasses, mais aussi dans Marcel Proust sur les Alpes de Luzius Keller, où il est surtout question du séjour de l’été 1893 du gentil Marcel avec Louis de La Salle.  Je n’ai rien dit de Précaution inutile, mais ce sera pour une autre randonnée, alors que l’air fraîchit et que la nuit tombe sur l’édredon proustien. Quant à Frédéric Ferney, outrageusement interdit de péniche, il se retrouve dès aujourd’hui sur son blog à cette adresse, passant du Bateau-livre au Bateau libre : http://fredericferney.typepad.fr/. Bon vent à lui.

Je n’ai rien dit de Précaution inutile, mais ce sera pour une autre randonnée, alors que l’air fraîchit et que la nuit tombe sur l’édredon proustien. Quant à Frédéric Ferney, outrageusement interdit de péniche, il se retrouve dès aujourd’hui sur son blog à cette adresse, passant du Bateau-livre au Bateau libre : http://fredericferney.typepad.fr/. Bon vent à lui.

— Quel est le sentiment dominant, Jacques Mercanton, que vous éprouvez à cette étape de votre vie?

— Quel est le sentiment dominant, Jacques Mercanton, que vous éprouvez à cette étape de votre vie?

JacquesMercanton. L'été des Sept-Dormants, Livre de poche suisse, L'Age d'Homme,1981.

JacquesMercanton. L'été des Sept-Dormants, Livre de poche suisse, L'Age d'Homme,1981.

Si Lady L. se montre plutôt agacée par ces relents de cultes culturellement corrects, je reste pour ma part affectivement attaché à ce lieu à cause de la beauté souvent insurpassable de la poésie de Rilke, celle d’une nouvelle de Jouve qui a capté merveilleusement le mélange de rudesse et de finesse, de rêverie nordique et de sensualité à l’italienne du lieu, ou encore du film Violanta qui rappelle l’histoire de ce seuil frontalier hautement significatif à certaines époques où les hommes se dépeçaient vivants, brûlaient les femmes stigmatisées pour leur pauvreté ou leur savoir naturaliste, sur fond de chasses à l’ours et de veillées embaumées par l’odeur des châtaignes rôties, etc.

Si Lady L. se montre plutôt agacée par ces relents de cultes culturellement corrects, je reste pour ma part affectivement attaché à ce lieu à cause de la beauté souvent insurpassable de la poésie de Rilke, celle d’une nouvelle de Jouve qui a capté merveilleusement le mélange de rudesse et de finesse, de rêverie nordique et de sensualité à l’italienne du lieu, ou encore du film Violanta qui rappelle l’histoire de ce seuil frontalier hautement significatif à certaines époques où les hommes se dépeçaient vivants, brûlaient les femmes stigmatisées pour leur pauvreté ou leur savoir naturaliste, sur fond de chasses à l’ours et de veillées embaumées par l’odeur des châtaignes rôties, etc.

GUILLAUME ET LE CHANT DU MONDE . - Il faisait l’autre matin un temps à se pendre et je trouvais le monde affreux, infâme le Président américain brandisant sa Bible comme une arme et méprisable la meute de ses larbins racistes; et j’avais beau savoir, le vivant tous les jours, que ce quart d’heure de noir absolu se dissiperait comme un brouillard dès que je me remettrais en chemin en souriant à mon ange gardien: l’image de ce pauvre George Floyd qu’un imbécile de flic haineux avait empêché de respirer m’accablait de tout le poids du monde quand une autre image de rien du tout, surgie d’un fin petit livre paru chet mes ami d’autre part, intitulé Les Toupies d’Indigo street, m’est revenue et avec elle le chant du monde - l’image heureuse recyclée par un jeune homme de trente ans pile, du poète japonais Bashô qui avait peint cet haïku sur le ciel de soie: «À un piment, ajoutez des ailes : une libellule rouge »…

GUILLAUME ET LE CHANT DU MONDE . - Il faisait l’autre matin un temps à se pendre et je trouvais le monde affreux, infâme le Président américain brandisant sa Bible comme une arme et méprisable la meute de ses larbins racistes; et j’avais beau savoir, le vivant tous les jours, que ce quart d’heure de noir absolu se dissiperait comme un brouillard dès que je me remettrais en chemin en souriant à mon ange gardien: l’image de ce pauvre George Floyd qu’un imbécile de flic haineux avait empêché de respirer m’accablait de tout le poids du monde quand une autre image de rien du tout, surgie d’un fin petit livre paru chet mes ami d’autre part, intitulé Les Toupies d’Indigo street, m’est revenue et avec elle le chant du monde - l’image heureuse recyclée par un jeune homme de trente ans pile, du poète japonais Bashô qui avait peint cet haïku sur le ciel de soie: «À un piment, ajoutez des ailes : une libellule rouge »…

LEONARDO. – Plus j’avance dans la biographie monumentale de Léonard de Vinci , par Walter Isaacson, et mieux j’évalue la médiocrité de la culture actuelle, ou tout au moins ce qu’on appelle la culture dans les cercles culturels où sévissent les fonctionnaires et les commentateurs attitrés des rubriques dites culturelles, notoirement nulles en ces temps de pandémie où l’on se rengorgeait à l’idée qu’enfin toutes et tous allaient pouvoir se consacrer à la lecture de Montaigne ou de Platon « dans le texte » et à la visite du Louvre ou de l’expo du minimaliste Untel via Youtube, etc.

LEONARDO. – Plus j’avance dans la biographie monumentale de Léonard de Vinci , par Walter Isaacson, et mieux j’évalue la médiocrité de la culture actuelle, ou tout au moins ce qu’on appelle la culture dans les cercles culturels où sévissent les fonctionnaires et les commentateurs attitrés des rubriques dites culturelles, notoirement nulles en ces temps de pandémie où l’on se rengorgeait à l’idée qu’enfin toutes et tous allaient pouvoir se consacrer à la lecture de Montaigne ou de Platon « dans le texte » et à la visite du Louvre ou de l’expo du minimaliste Untel via Youtube, etc.

Une lecture de La Divine comédie (54)

Une lecture de La Divine comédie (54)