Hubert Haddad, dans son roman incandescent et poétique, nous fait vivre la tragédie de l’intérieur par le truchement de personnages attachants.

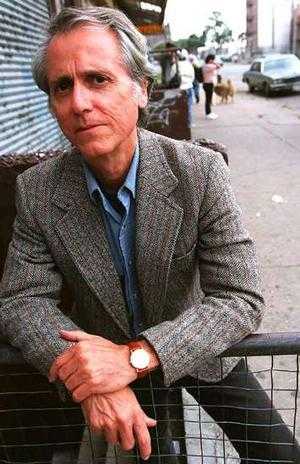

A l’écart des estrades, le romancier d’origine tunisienne, établi à Paris dès son enfance, a développé une œuvre considérable mais un peu méconnue, riche d’une cinquantaine d’ouvrages touchant à la poésie, à la nouvelle, à l’essai et au roman. Palestine, relevant de ce dernier genre, est un des plus beaux livres de cette rentrée.

- Quelle est la genèse de Palestine ?

- D'abord mes origines judéo-berbères, une enfance bercée par l'Orient - on parlait arabe côté adultes et vivait dans la culture maghrébine -, et la complainte du retour à Jérusalem, en "Palestine" disait ma grand-mère Baya qui, bien vieille, n'avait pas mémorisé la création de l'État d'Israël. Concrètement, j'ai abordé le sujet il y a près de vingt ans, dans un roman récemment réédité par Zulma, Oholiba des songes. Oholiba est la Jérusalem déchue de l'exode, comparée à une prostituée, dans Ézéchiel. Je me suis aperçu a posteriori que ce roman qui interroge le monde yiddish après la Shoah s'achevait à peu près où commence Palestine. Parti en Inde du sud à la recherche des judaïsme antique au Kerala, à Kranganore et à Cochin, il y a deux ans, je projetais en fait d'écrire un autre livre proche du sujet, de manière allégorique en imaginant un vieux musicien israélien d'origine polonaise déçu par la politique de son pays qui se retrouve par hasard dans la vieille synagogue de Cochin et qui se réconcilie avec son judaïsme à travers la légende du royaume de Cranganore. C'est la genèse du livre. De retour, la réalité, l'actualité du conflit m'a tellement bouleversé que j'ai abandonné ce roman pour écrire dans une certaine urgence intime ce Palestine.

- Comment vivez-vous personnellement ce conflit ?

- Dans la déchirure, sachant que les Palestiniens et les Juifs sont les enfants d'une même terre, à travers la disparité des siècles et les conversions, le flottement identitaire. Des erreurs ont été commises à tous les échelons des États et des institutions internationales, mais aujourd'hui il y a une réalité vivante qui excède les schémas qui furent ceux de l'impérialisme en déconfiture: deux peuples vivent là de manière substantielle, sans recours direct à d'autres cultures, même si la pesanteur des alliances, Occident contre monde arabe, n'arrange pas les choses. Il est temps d'inventer ensemble dans ce bout de territoire un avenir exemplaire, par l'échange culturel et scientifique, le rétablissement des droits fondamentaux de l'individu et des peuples. Ce qui est une tragédie peut devenir une chance.

- Comment avez-vous travaillé ? Le roman a-t-il fait l'objet de repérages précis?

- J'ai pas mal de proches qui vivent ou qui ont vécu en Israël, personnellement je n'ai jamais pu m'y résoudre. Mon frère Michael qui est présent dans le livre, qui effectivement a tout abandonné un jour (en 1978) pour aller vivre dans une cabane de bois de cinq mètres carrés en bordure de Jérusalem Est, était parti à vingt ans plein d'espérance, il a connu la vie de kibboutz, il était artiste peintre et enseigna à l'École des Beaux-Arts de Jérusalem. Finalement, il abandonna même sa cabane et vint se suicider à Paris, dans le Ménilmontant de l'exil. Tout ce passé, la pensée des amis musulmans et des amis juifs m'ont conduit à écrire ce roman à l'intuition, pénétré par le sentiment étrange d'une autre vie. Je ne suis pas allé à Hébron, pourtant des journalistes qui ont enquêté longuement là-bas m'ont dit qu'il y a dans Palestine une parfaite véracité tant géographique (là, bien sûr, je me suis documenté) que d'ambiance. Un romancier travaille avec une sorte d'intensité un peu hallucinatoire jusqu'à ce qu'il se sente en possession de tous les fils, les tensions, les couleurs. Mais j'irais un jour à Hébron, sur les pas de mon frère Michael et de mes personnages.

- Comment les personnages vous sont-ils apparus ? Comment les développez-vous ?

- Les personnages sont l'expression pure de mon sentiment intérieur, informulable théoriquement dans la platitude toujours sujette au manichéisme de l'analyse et de la dialectique: ils ont surgi en moi avec la force de mon émotion, de mon trouble, de mon désir infini de paix et de réconciliation entre des visages souffrants de mon histoire, de notre histoire à tous.

- Les personnages féminins semblent les porteurs, dans le roman, des seuls espoirs et d’une aspiration positive à la pacification. Est-ce valable d’une façon plus générale selon vous?

- D'un point de vue global, universel, oui: parce qu'elles peuvent remettre en question le patriarcat qui est responsable de millénaires d'exactions depuis Caïn, parce qu'elles ont en elles une expérience, une histoire propre de l'aliénation, de l'asservissement, de l'injustice. Libérées de la violence ordinaire, elles enseigneront la paix, et la fraternité à une humanité renaissante.

- Que peut un roman par rapport à la perception d'une telle tragédie?

- Le roman nous sort des schémas fermés, des oppositions aveugles. Il donne à comprendre par empathie, il peut réveiller parce qu'il touche au plus intime de l'être qui est notre partage à tous, par-delà les opinions et les communautés. Comme la peinture ou la musique, le roman voudrait restituer la nuance et la contradiction, la chair, le vivant dans son tremblement.

- Comment, personnellement, malgré la fin très sombre de Palestine, envisagez-vous l’évolution du conflit et son issue éventuelle?

- Il y aura un jour deux États souverains qui vivront dans une paix d'abord relative et bientôt entière, c'est seulement une histoire de temps, c'est-à-dire de vies humaines. Mon roman Palestine n'est pas désespéré, mais c'est une tragédie. La tragédie a des effets de catharsis, elle voudrait ouvrir le cœur et l'esprit. En cela, elle est optimiste.

La tragédie au coeur

La tragédie au coeur

Un sentiment de plus en plus oppressant, quasi physique, assorti d'une angoisse omniprésente, saisissent le lecteur de ce roman-labyrinthe très dense et intense, dont le jeune protagoniste, Arabe de Jérusalem sous l'uniforme de Tsahal, se trouve pris dès la première séquence dans un engrenage fatal.

Attaqué par un commando de factieux palestiniens, il est blessé et dépouillé de son uniforme et de son passeport avant que ses agresseurs ne soient tous massacrés. Il se prénommait Cham jusqu'au moment d'être recueilli par une vieille Palestinienne aveugle qui voit en lui le sosie de Nessim, son fils disparu. Il sera Nessim aussi pour Falastin, la fille de l'aveugle qui le soigne et dont il tombe follement amoureux. Falastin entretient un espoir de pacification proportionné à l'horreur qu'elle a vécue lorsque son père, leader d'un front démocratique, est mort à ses côtés dans un attentat. Cham-Nessim l'Israélien pris pour un Palestinen sera planqué et piégé une seconde fois après une folle fuite, au lendemain d'une nuit avec Falastin que scelle une effusion momentanée que le retour au réel empêchera de s'incarner dans le temps à venir.

Si la tragédie du conflit israélo-palestinien est ressaisie avec une foison de détails - au milieu d'une nature merveilleusement rendue et d'un quadrillage de murs et de check-points signalant l'absurde hybris de l'homme, - qui valent tous les reportages, les péripéties de Palestine importent moins, à l'évidence, que leur résonance émotionnelle et leur valeur hautement symbolique à de multiples égards. L'écriture incisive, mais très sensible et sensuelle à la fois, qui tire parfois le roman vers la fable ou le conte poétique à l'orientale, cristallise enfin le message d'humanité et la beauté nullement esthétisante de cet admirable roman.

Hubert Haddad. Palestine. Zulma, 152p.

Cet entretien a paru dans l'édition de 24 Heures du 30 octobre 2007.

Il faut être un peu suisse, je crois, ou peut-être un peu belge, à la rigueur un peu autrichien (mais sans l’Empire et ses pompes), bref il faut être d’un petit pays ou au contraire d’un immense Empire très mélangé comme celui du Big Will pour apprécier immédiatement l’humour de Pierre Michon dans Les Onze. Mais quand je dis humour c’est au grand sens, que les enfants tristes entendent mieux que quiconque, sur fond de roulement de tambour d’orage dans le galetas du ciel où Dieu fulmine à pas lourd. On a peur avant les mots mais les mots de la peur sont nos premières histoires, bien avant celle qui traîne sa Hache majuscule dans les grands pays. Quant à la Hache majuscule qui a été brandie dans l’histoire de certains petits pays (à commencer par la Suisse déjà sept fois centenaire), son impact est évidemment incomparable avec celui que scellent de grands noms et de grands moments. On a beau rafraîchir certains tableaux anciens à certains moments : ce sera la médiocrité du tableau qu’on verra autant que celle de l’événement, ou alors on se perd dans le symbole (le mythe de Guillaume Tell à toutes les sauces) ou les rixes cantonales ou multinationales (nos mercenaires), mais pour trouver un vrai grand tableau d’Histoire comme celui des Onze il faut se lever aussi tôt qu’Hodler, qui n’avait plus sous la main les acteurs universellement connus (le chauvinisme français lit dans l’avenir) par Corentin fils. Aussi, la Suisse, la Belgique et l’Autriche (surtout actuelle) font peu de cas de leurs poètes. Or disposer en peu de temps de onze littérateurs qui fussent à la fois des tueurs à faire passer pour des héros, permettait une horreur splendide de la carrure des Onze et valait bien aussi les douze pages que consacre Michelet à l’événement. Et puis quoi : la France avait réellement saigné, la France avait réellement noyé son chien divin après l’avoir déclaré pris de rage, la France écrivait une réelle histoire que seules les cousines Bette des petits pays pouvaient trouver outrée et boursouflée de rhétorique. Tout cela que construit et déconstruit le poète avec un lyrisme qui ne sonne, lui, jamais creux puisque le chroniqueur déjanté a les pieds dans le noir de la boue prolétarienne du Limousin et sait d’avance que l’âme collective figurée par les onze littérateurs ratés n’est pas l’émanation du peuple mais un Comité de salut dit public par la langue de bois

Il faut être un peu suisse, je crois, ou peut-être un peu belge, à la rigueur un peu autrichien (mais sans l’Empire et ses pompes), bref il faut être d’un petit pays ou au contraire d’un immense Empire très mélangé comme celui du Big Will pour apprécier immédiatement l’humour de Pierre Michon dans Les Onze. Mais quand je dis humour c’est au grand sens, que les enfants tristes entendent mieux que quiconque, sur fond de roulement de tambour d’orage dans le galetas du ciel où Dieu fulmine à pas lourd. On a peur avant les mots mais les mots de la peur sont nos premières histoires, bien avant celle qui traîne sa Hache majuscule dans les grands pays. Quant à la Hache majuscule qui a été brandie dans l’histoire de certains petits pays (à commencer par la Suisse déjà sept fois centenaire), son impact est évidemment incomparable avec celui que scellent de grands noms et de grands moments. On a beau rafraîchir certains tableaux anciens à certains moments : ce sera la médiocrité du tableau qu’on verra autant que celle de l’événement, ou alors on se perd dans le symbole (le mythe de Guillaume Tell à toutes les sauces) ou les rixes cantonales ou multinationales (nos mercenaires), mais pour trouver un vrai grand tableau d’Histoire comme celui des Onze il faut se lever aussi tôt qu’Hodler, qui n’avait plus sous la main les acteurs universellement connus (le chauvinisme français lit dans l’avenir) par Corentin fils. Aussi, la Suisse, la Belgique et l’Autriche (surtout actuelle) font peu de cas de leurs poètes. Or disposer en peu de temps de onze littérateurs qui fussent à la fois des tueurs à faire passer pour des héros, permettait une horreur splendide de la carrure des Onze et valait bien aussi les douze pages que consacre Michelet à l’événement. Et puis quoi : la France avait réellement saigné, la France avait réellement noyé son chien divin après l’avoir déclaré pris de rage, la France écrivait une réelle histoire que seules les cousines Bette des petits pays pouvaient trouver outrée et boursouflée de rhétorique. Tout cela que construit et déconstruit le poète avec un lyrisme qui ne sonne, lui, jamais creux puisque le chroniqueur déjanté a les pieds dans le noir de la boue prolétarienne du Limousin et sait d’avance que l’âme collective figurée par les onze littérateurs ratés n’est pas l’émanation du peuple mais un Comité de salut dit public par la langue de bois Quant à la question du Douzième, elle est le trou noir éblouissant des Onze que figure celle-là-même du peintre qui a appris de la Terreur que « tout homme est propre à tout ». Vous cherchez le message : il n’y a que le massage de chair et d’ombre et cette lumière qui les traverse et la langue prodigieusement porteuse, patois ou français de l’Île ou babélien de francophonie qui fait que le Maurice Chappaz de l’Evangile selon Judas fait écho, jusque dans son délire prompt d’octogénaire rimbaldisant, au livre fulgurant de Pierre Michon…

Quant à la question du Douzième, elle est le trou noir éblouissant des Onze que figure celle-là-même du peintre qui a appris de la Terreur que « tout homme est propre à tout ». Vous cherchez le message : il n’y a que le massage de chair et d’ombre et cette lumière qui les traverse et la langue prodigieusement porteuse, patois ou français de l’Île ou babélien de francophonie qui fait que le Maurice Chappaz de l’Evangile selon Judas fait écho, jusque dans son délire prompt d’octogénaire rimbaldisant, au livre fulgurant de Pierre Michon…  Pierre Michon. Les Onze. Verdier, 136p.

Pierre Michon. Les Onze. Verdier, 136p. Maurice Chappaz. Evangile selon Judas. Gallimard.

Maurice Chappaz. Evangile selon Judas. Gallimard.

Un ange trépasse

Un ange trépasse

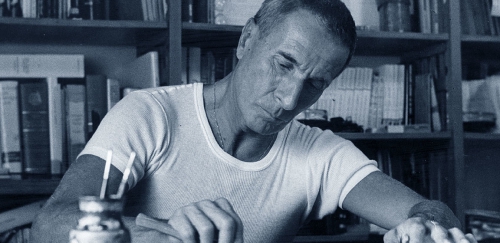

Nabokov à son pupitre, photo de Horst Tappe.

Nabokov à son pupitre, photo de Horst Tappe.

Les cygnes de Silvaplana. Découpage de LK.

Les cygnes de Silvaplana. Découpage de LK.

A propos de Devant la douleur des autres. Rencontre avec Susan Sontag.

A propos de Devant la douleur des autres. Rencontre avec Susan Sontag.

La première édition de Rêver à la Suisse, préfacée par Jean Paulhan, date de 1948, et l’on sent encore un peu la guerre dans la Suisse protégée que décrit Calet par le tout menu. Ainsi relève-t-il l’inscription figurant dans telle vitrine d’une prestigieuse confiserie de la place de Montreux, selon laquelle la Maison ne pourra livrer sa production d’Amandino pour cause persistante de restrictions.

La première édition de Rêver à la Suisse, préfacée par Jean Paulhan, date de 1948, et l’on sent encore un peu la guerre dans la Suisse protégée que décrit Calet par le tout menu. Ainsi relève-t-il l’inscription figurant dans telle vitrine d’une prestigieuse confiserie de la place de Montreux, selon laquelle la Maison ne pourra livrer sa production d’Amandino pour cause persistante de restrictions.

Dino Buzzati en 7 dates

Dino Buzzati en 7 dates

Pour moi, la frontière fut toujours imperceptible entre les livres et la vie dès lors qu’une présence se manifestait par le seul déchiffrement des lettres inscrites sur une page, et j’entrais dans une forêt, j’étais sur la route d’Irkoutsk avec Michel Strogoff, soudain la chanson de ce vieux babineux éthylique de Verlaine tirait de mes yeux d’adolescent de treize ans des larmes toutes pures, ou j’avais seize ans sur les arêtes d’Ailefroide et je prenais chez Alexis Zorba des leçons de vie.

Pour moi, la frontière fut toujours imperceptible entre les livres et la vie dès lors qu’une présence se manifestait par le seul déchiffrement des lettres inscrites sur une page, et j’entrais dans une forêt, j’étais sur la route d’Irkoutsk avec Michel Strogoff, soudain la chanson de ce vieux babineux éthylique de Verlaine tirait de mes yeux d’adolescent de treize ans des larmes toutes pures, ou j’avais seize ans sur les arêtes d’Ailefroide et je prenais chez Alexis Zorba des leçons de vie. Je ne sentais autour de moi que prudence et qu’économie alors que les mots crépitaient en noires étincelles sur le mauvais papier du divin Livre de poche : « Vivre, c’est être différent, me révélait le monstre ravissant, je suis le pavillon acoustique de l’univers condensé dans ma ruelle. » Je lisais en marchant : « Au commencement était le rythme et le rythme s’est fait chair. » Mes camarades raillaient le papivore et moi je les narguais de la place Rouge où je venais de débarquer : « Moscou est belle comme une sainte napolitaine. Un ciel céruléen reflète, mire, biseaute les mille et mille tours, clochers, campaniles qui se dressent, s’étirent, se cabrent ou, retombant lourdement, s’évasent, se bulbent comme des stalactites polychromes dans un bouillonnement, un vermicellement de lumière ». J’allais par les allées des bibliothèques, mais bientôt m’écœuraient l’odeur de colle blanche et la poussière en suspension, et m’impatientaient les gestes lents des gardiennes du Temple à chignons serrés, aussi me carapatais-je par les chemins de traverse des grands bois de l’arrière-pays ou le long du lac aux eaux transies, à travers les prairies et sur les chemins de crête de ma préférence d’atavique coursier des hauts.

Je ne sentais autour de moi que prudence et qu’économie alors que les mots crépitaient en noires étincelles sur le mauvais papier du divin Livre de poche : « Vivre, c’est être différent, me révélait le monstre ravissant, je suis le pavillon acoustique de l’univers condensé dans ma ruelle. » Je lisais en marchant : « Au commencement était le rythme et le rythme s’est fait chair. » Mes camarades raillaient le papivore et moi je les narguais de la place Rouge où je venais de débarquer : « Moscou est belle comme une sainte napolitaine. Un ciel céruléen reflète, mire, biseaute les mille et mille tours, clochers, campaniles qui se dressent, s’étirent, se cabrent ou, retombant lourdement, s’évasent, se bulbent comme des stalactites polychromes dans un bouillonnement, un vermicellement de lumière ». J’allais par les allées des bibliothèques, mais bientôt m’écœuraient l’odeur de colle blanche et la poussière en suspension, et m’impatientaient les gestes lents des gardiennes du Temple à chignons serrés, aussi me carapatais-je par les chemins de traverse des grands bois de l’arrière-pays ou le long du lac aux eaux transies, à travers les prairies et sur les chemins de crête de ma préférence d’atavique coursier des hauts. Des années et des siècles d’enfance avant nos parcours d’arêtes j’avais découvert que le mot est un oiseau qui tantôt se morfond dans sa cage et tantôt envoie ses trilles au carreau de ciel bleu. Par les mots reçus en partage j’avais nommé les choses – et de les nommer m’avait investi de pouvoirs secrets dont je n’avais aucune idée mais que chaque nouveau mot étendait –, et leur ombre portée. Je prononçais le mot clairière et c’était évoquer aussitôt son enceinte de ténèbres – sans m’en douter je tenais déjà dans ma balance le poids et le chant du monde.

Des années et des siècles d’enfance avant nos parcours d’arêtes j’avais découvert que le mot est un oiseau qui tantôt se morfond dans sa cage et tantôt envoie ses trilles au carreau de ciel bleu. Par les mots reçus en partage j’avais nommé les choses – et de les nommer m’avait investi de pouvoirs secrets dont je n’avais aucune idée mais que chaque nouveau mot étendait –, et leur ombre portée. Je prononçais le mot clairière et c’était évoquer aussitôt son enceinte de ténèbres – sans m’en douter je tenais déjà dans ma balance le poids et le chant du monde. Lire serait alors vivre cent fois et de mille façons diverses, comme le conteur de partout vit cent et mille fois à psalmodier sous l’Arbre, et cent et mille fois Rembrandt à se relire au miroir et se répéter autrement, cent et mille l’aveugle murmurant ce qu’il voit à l’écoute du vent et cent autres et mille fois un chacun qui admire, s’étonne, adhère ou s’indigne, s’illusionne ou découvre qu’on l’abuse, s’immerge tout un été dans un roman-fleuve ou s’éloigne de tout écrit pour ne plus lire que dans les arbres et les étoiles, ou les plans de génie civil ou les dessins d’enfants, étant entendu que ne plus lire du tout ne se conçoit pas plus que ne plus respirer, et qu’il en va de toute page comme de toute chair.

Lire serait alors vivre cent fois et de mille façons diverses, comme le conteur de partout vit cent et mille fois à psalmodier sous l’Arbre, et cent et mille fois Rembrandt à se relire au miroir et se répéter autrement, cent et mille l’aveugle murmurant ce qu’il voit à l’écoute du vent et cent autres et mille fois un chacun qui admire, s’étonne, adhère ou s’indigne, s’illusionne ou découvre qu’on l’abuse, s’immerge tout un été dans un roman-fleuve ou s’éloigne de tout écrit pour ne plus lire que dans les arbres et les étoiles, ou les plans de génie civil ou les dessins d’enfants, étant entendu que ne plus lire du tout ne se conçoit pas plus que ne plus respirer, et qu’il en va de toute page comme de toute chair. Lorsque le Livre affirme, par la voix de Jean l’évangéliste poète, que le verbe s’est fait chair, je l’entends bien ainsi : que le mot se caresse et se mange, et que toute phrase vivante se dévore, et que du mot cannibale au mot hostie on a parcouru tout le chemin d’humanité comme en substituant à la pyramide des crânes de Tamerlan celle de gros blocs taillée au ciseau fin des tombeaux égyptiens.

Lorsque le Livre affirme, par la voix de Jean l’évangéliste poète, que le verbe s’est fait chair, je l’entends bien ainsi : que le mot se caresse et se mange, et que toute phrase vivante se dévore, et que du mot cannibale au mot hostie on a parcouru tout le chemin d’humanité comme en substituant à la pyramide des crânes de Tamerlan celle de gros blocs taillée au ciseau fin des tombeaux égyptiens.

« Un homme peut réussir dans la vie sans avoir jamais feuilleté un livre, écrit encore John Cowper Powys, il peut s’enrichir, il peut tyranniser ses semblables, mais il ne pourra jamais “ voir Dieu ”, il ne pourra jamais vivre dans un présent qui est le fils du passé et le père de l’avenir sans une certaine connaissance du journal de bord que tient la race humaine depuis l’origine des temps et qui s’appelle la Littérature. »

« Un homme peut réussir dans la vie sans avoir jamais feuilleté un livre, écrit encore John Cowper Powys, il peut s’enrichir, il peut tyranniser ses semblables, mais il ne pourra jamais “ voir Dieu ”, il ne pourra jamais vivre dans un présent qui est le fils du passé et le père de l’avenir sans une certaine connaissance du journal de bord que tient la race humaine depuis l’origine des temps et qui s’appelle la Littérature. »

L'Arche du critique littéraire

L'Arche du critique littéraire

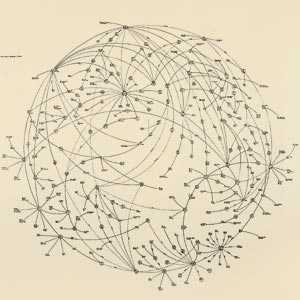

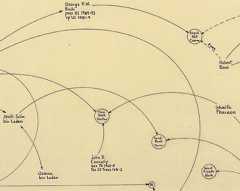

D'autres prennent sa suite, le fondateur de Facebook rêve de tracer le graphe social absolu – moins prétentieux et plus amusant il y a twitter.com, dont tu connais peut-être le principe : des messages de 140 signes maximum, format SMS, instantanément publiés. La concision donne des choses sympathiques, ainsi Jessica, de Portland :

D'autres prennent sa suite, le fondateur de Facebook rêve de tracer le graphe social absolu – moins prétentieux et plus amusant il y a twitter.com, dont tu connais peut-être le principe : des messages de 140 signes maximum, format SMS, instantanément publiés. La concision donne des choses sympathiques, ainsi Jessica, de Portland : A La Désirade, ce 16 décembre, soir.

A La Désirade, ce 16 décembre, soir.

A La Désirade, 4 novembre au soir.

A La Désirade, 4 novembre au soir. Alors quoi, le vieux Bobby pourra-t-il y aller demain matin de son Times they are a-changin’ ? Know Hope moj brat…

Alors quoi, le vieux Bobby pourra-t-il y aller demain matin de son Times they are a-changin’ ? Know Hope moj brat…

Voilà, Vittorio c'était quelques jours avant de partir dans le Sinaï, faire trempette en Mer Rouge – quelques jours avant de rencontrer Alexis Zorba, qui rentre dans ma vie par l'angle d'un livre, ce qui est un comble pour cet homme qui envoie tous les livres au diable. Il y a là un double mystère : d'abord, comment ai-je pu passer à côté du livre de Nikos Kazantzaki ? C'est comme imaginer n'avoir jamais bu une goutte d'alcool pendant vingt ans, ni senti la brûlure du soleil… et je serai éternellement reconnaissant au bougre d'Olivier qui me l'a conseillé. C'est là la seconde diablerie d'Alexis Zorba, de chanter la vie vécue, d'aller jusqu'à envoyer paître le langage, comme Zorba submergé par l'émotion danse pour raconter, danse à s'en faire péter les artères – et de nous redire le pouvoir des livres, leur capacité à procurer un plaisir purement physique, une explosion d'émotions véritables, nous faire rire vraiment, et nous faire pleurer...

Voilà, Vittorio c'était quelques jours avant de partir dans le Sinaï, faire trempette en Mer Rouge – quelques jours avant de rencontrer Alexis Zorba, qui rentre dans ma vie par l'angle d'un livre, ce qui est un comble pour cet homme qui envoie tous les livres au diable. Il y a là un double mystère : d'abord, comment ai-je pu passer à côté du livre de Nikos Kazantzaki ? C'est comme imaginer n'avoir jamais bu une goutte d'alcool pendant vingt ans, ni senti la brûlure du soleil… et je serai éternellement reconnaissant au bougre d'Olivier qui me l'a conseillé. C'est là la seconde diablerie d'Alexis Zorba, de chanter la vie vécue, d'aller jusqu'à envoyer paître le langage, comme Zorba submergé par l'émotion danse pour raconter, danse à s'en faire péter les artères – et de nous redire le pouvoir des livres, leur capacité à procurer un plaisir purement physique, une explosion d'émotions véritables, nous faire rire vraiment, et nous faire pleurer...

vu, lors de votre passage à Lausanne, les productions les plus étonnantes de ce qu’on appelle l’art brut (à mi-chemin de l’art naïf et de l’art populaire, qui devrait être le fait de créateurs non initiés à la « culture », mais ça se discute…), et l’évidence est que Mario del Sarto est de ceux-là, avec cela de particulier qu’il a le savoir-faire d’un artiste et une intelligence parfaitement équilibrée.

vu, lors de votre passage à Lausanne, les productions les plus étonnantes de ce qu’on appelle l’art brut (à mi-chemin de l’art naïf et de l’art populaire, qui devrait être le fait de créateurs non initiés à la « culture », mais ça se discute…), et l’évidence est que Mario del Sarto est de ceux-là, avec cela de particulier qu’il a le savoir-faire d’un artiste et une intelligence parfaitement équilibrée.

Ce matin on m'a demandé si je voulais participer à un repas avec la ministre de la justice française (c'est la ministre qui est française, pas la justice qui ne saurait avoir de nationalité, n'est-ce pas ?). J'ai décliné, on me prendra peut-être pour un snobinard, mais vraiment, je ne sais pas quoi dire à ces gens qui veulent être partout, avec leurs cortèges et leurs emplois du temps minutés, et qui ne sont jamais nulle part. Dimanche c'était le premier ministre palestinien que nous avons attendu, dans ce centre pour enfant handicapés, dans le village de Doura, près d'Hebron, c'est un événement important pour l'équipe du centre, ils ont insisté pour que ma douce soit présente. Le ministre passera un quart d'heure, nous a-t-on dit, soyez au garde-à-vous entre midi et 16h30... Nous avons attendu, nous avons vu le défilé de voitures, toutes sirènes allumées, passer sur la grand-route, et repasser, et repasser encore, d'une école à un centre culturel, de la mairie à une autre école. Mais son emploi du temps était trop chargé, il n'a pas pu s'arrêter, et tous les employés qui attendaient là, tout beaux, qui s'étaient déplacés pendant ce jour de week-end, tous ces gens de rentrer chez eux, la tête basse. Mais quelle différence, entre une visite au pas de course et pas de visite du tout ?

Ce matin on m'a demandé si je voulais participer à un repas avec la ministre de la justice française (c'est la ministre qui est française, pas la justice qui ne saurait avoir de nationalité, n'est-ce pas ?). J'ai décliné, on me prendra peut-être pour un snobinard, mais vraiment, je ne sais pas quoi dire à ces gens qui veulent être partout, avec leurs cortèges et leurs emplois du temps minutés, et qui ne sont jamais nulle part. Dimanche c'était le premier ministre palestinien que nous avons attendu, dans ce centre pour enfant handicapés, dans le village de Doura, près d'Hebron, c'est un événement important pour l'équipe du centre, ils ont insisté pour que ma douce soit présente. Le ministre passera un quart d'heure, nous a-t-on dit, soyez au garde-à-vous entre midi et 16h30... Nous avons attendu, nous avons vu le défilé de voitures, toutes sirènes allumées, passer sur la grand-route, et repasser, et repasser encore, d'une école à un centre culturel, de la mairie à une autre école. Mais son emploi du temps était trop chargé, il n'a pas pu s'arrêter, et tous les employés qui attendaient là, tout beaux, qui s'étaient déplacés pendant ce jour de week-end, tous ces gens de rentrer chez eux, la tête basse. Mais quelle différence, entre une visite au pas de course et pas de visite du tout ?

Ce qu’attendant je te donne des nouvelles de Georges Haldas, qui va mieux que je ne le craignais après ce qu’un proche de L’Age d’Homme m’en avait dit. Son ami Pierre Smolik, qui le voit régulièrement, m’a appelé tout à l’heure pour me dire qu’Haldas, quoique physiquement diminué, reste vif et très présent dans leurs conversations, comme me l’a aussi confirmé son éditeur Vladimir Dimitrijevic qui lui rend visite de son côté.

Ce qu’attendant je te donne des nouvelles de Georges Haldas, qui va mieux que je ne le craignais après ce qu’un proche de L’Age d’Homme m’en avait dit. Son ami Pierre Smolik, qui le voit régulièrement, m’a appelé tout à l’heure pour me dire qu’Haldas, quoique physiquement diminué, reste vif et très présent dans leurs conversations, comme me l’a aussi confirmé son éditeur Vladimir Dimitrijevic qui lui rend visite de son côté.

Les retours sont toujours un peu vertigineux. Le silence vaguement réprobateur des objets qu’on retrouve. Où étiez-vous ? Et le chien Fellow qui s’agite enthousiastique, disons trois minutes, avant de retrouver sa routine. Et les journaux entassés. La chronique du monde qui nous rattrape, tristes images d’Ossétie et qu’en penser mon ami, tu as une idée de quoi faire là-bas pour le bien des Ossètes ?

Les retours sont toujours un peu vertigineux. Le silence vaguement réprobateur des objets qu’on retrouve. Où étiez-vous ? Et le chien Fellow qui s’agite enthousiastique, disons trois minutes, avant de retrouver sa routine. Et les journaux entassés. La chronique du monde qui nous rattrape, tristes images d’Ossétie et qu’en penser mon ami, tu as une idée de quoi faire là-bas pour le bien des Ossètes ?