DES LIVRES VITAUX. - Il y a, dans Austerlitz de W.G. Sebald, un caractère de nécessité qu’on ne trouve plus souvent dans la littérature actuelle. Je ne le trouve, à vrai dire, chez aucun auteur français contemporain, sauf peut être du côté des poètes ou des purs prosateurs. Je l’ai trouvé encore, très fort, chez Thomas Bernhard, mais pas partout. Je le trouve par bribes à chaque page d’Annie Dillard. Je le trouve parfois chez Haldas. Je le trouve chez un V.S. Naipaul ou chez un J.M. Coetzee. Je le trouve à chaque page de The same Sea d’Amos Oz.

DES LIVRES VITAUX. - Il y a, dans Austerlitz de W.G. Sebald, un caractère de nécessité qu’on ne trouve plus souvent dans la littérature actuelle. Je ne le trouve, à vrai dire, chez aucun auteur français contemporain, sauf peut être du côté des poètes ou des purs prosateurs. Je l’ai trouvé encore, très fort, chez Thomas Bernhard, mais pas partout. Je le trouve par bribes à chaque page d’Annie Dillard. Je le trouve parfois chez Haldas. Je le trouve chez un V.S. Naipaul ou chez un J.M. Coetzee. Je le trouve à chaque page de The same Sea d’Amos Oz.

PLUS NOIR QUE NEIGE. - Un troubadour, en un vers inoublié, pour célébrer l’immaculée blancheur de sa Dame, disait la neige brune, et probablement pensait-il : noire.

PLUS NOIR QUE NEIGE. - Un troubadour, en un vers inoublié, pour célébrer l’immaculée blancheur de sa Dame, disait la neige brune, et probablement pensait-il : noire.

Mais c’est plus noir que neige sous le soleil assassin, cet après-midi derrière mes volets clos, que je discerne le diamant pur de la cruauté et de tout ce qui l’exprime et la conjure au même instant. Je regarde Fargo après avoir relu Le rat de Venise de Patricia Highsmith, je me rappelle en outre ma fascination pour J’étais Dora Suarez de Robin Cook, et je me demande alors: à quoi tient ce goût du noir qui nous transit de joie féroce ?

Est-ce un penchant morbide ? Nullement. Une façon de cynisme ou de délectation maussade ? Pas non plus. Non : je crois que c’est une histoire d’enfance. Cela tient sans doute au besoin de l’enfant d’entendre, à l’orée de la forêt de sa nuit, d’affreux contes qui lui permettent d’apprivoiser les présences qui s’y tapissent, mais il n’y a pas que ça. Il y a aussi cela que le noir exprime les choses telles qu’elles sont, les causes et les conséquences, et qu’au plus noir il appelle à la fois l’effroi et le rire – jamais le sourire : le rire froid.

Les enfants ne vous laissent aucune chance lorsque vous leur racontez des histoires: ils sont conséquents. Je ne parle pas des enfants gâtés : je parle des purs enfants de neige noire. Et de toute évidence, le tueur incarné par Peter Stormare, dans Fargo, est un enfant. D’une certaine manière, le marchand de bagnoles que joue William Macy, qui vient de lui demander d’enlever sa femme pour se tirer d’affaire, est aussi un enfant, mais alors: gâté. Il fuit. Il ne veut pas voir les conséquences. De la même façon, les enfants du Rat de Venise de Patricia Highsmith ne peuvent même pas imaginer les conséquences du fait qu’ils aient crevé un œil et coupé deux pattes à un rat passant par là : ils pensent déjà comme des adultes.

Patricia Highsmith, elle, ne pense pas comme un adulte : elle a le même esprit de conséquence que Peter Stormare qui, quand un flic le chicane, le tue, et quand le corps d’un complice l’encombre, le passe au broyeur sans quitter son expression d’enfant mélancolique. Donc Patricia Highsmith se met à la place du rat, nous fait visiter Venise à hauteur de rat, et fait réagir le rat en rat, qui mange au passage la moitié d’un visage de joli bébé simplement du fait que le bébé dégage la même odeur que ses bourreaux. C'est comme ça: le monde est comme ça.

L’humour des frères Coen dans Fargo est du plus beau noir, comme l’est aussi, mais à la limite du supportable, l’éclat du scalpel de Robin Cook dans J’étais Dora Suarez, qui frise le gore et me semble donc d’un noir moins pur.

Le plus beau noir peut être panique, mais pas guignolesque. Les enfants gâtés et les adolescents se font peur avec du gore qui n’est que la face inverse du rose pompon, c’est-à-dire qu’il esquive le réalisme absolu cher à l’enfance. Le noir de la neige s’en ressent.

L’enfance nous regarde. Les filles et les pères américains (dans Fargo autant que dans Le secret de Brokeback Mountain) essaient d’arranger les choses autant que les mères, mais les enfants et les rats l’entendent autrement, qui savent comment doit finir l’histoire…

TOUT DIRE. - Un écrivain peut-il tout dire? Et faut-il défendre à tout prix celui qui pratique l’invective? Est-ce parce qu’un penseur ou un romancier est rejeté par l’opinion publique ou médiatique qu’il mérite notre attention ou notre respect? Les plus grands talents, les plus originaux, les plus hardis sont-ils forcément les moins fréquentables de l’heure? Enfin y a-t-il seulement un dénominateur commun entre ceux qu’on dit infréquentables?

Je me pose ces questions depuis une trentaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre. Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique. Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais féru et auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase inouïe. J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine. Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires. Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le traité du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline.

Je me pose ces questions depuis une trentaine d’années, après avoir bravé, à vingt-cinq ans, ce qui était alors l’Interdit par excellence en matière de critique littéraire, consistant à rendre visite à Lucien Rebatet, auteur des Décombres, l’un des pamphlets antisémites les plus débridés de l’immédiat avant-guerre. Je précise aussitôt que l’écrivain que j’allais alors interroger n’était pas l’auteur des Décombres mais celui des Deux étendards, magnifique roman d’apprentissage que Rebatet, condamné à mort pour faits de collaboration, écrivit en partie les chaînes aux pieds, et dans lequel on ne trouve pas trace d’idéologie fasciste. C’est cependant par provocation autant que par intérêt que je m’étais rendu chez Rebatet sans partager du tout les positions d’extrême-droite qu’il continuait de défendre dans le journal Rivarol, comme j’ai rendu visite à Robert Poulet dont j’admirais l’intelligence critique. Durant un bref passage au sein des Jeunesses progressistes lausannoises, entre 1967 et 1968, j’avais été choqué de me voir reprocher la lecture de certains auteurs, à commencer par Charles-Albert Cingria dont j’étais féru et auquel il était reproché d’avoir été maurrassien en sa vingtaine à lui. Je n’avais alors aucun penchant pour Maurras, pas plus que pour aucun idéologue raciste ou fasciste, j’étais déjà une espèce d’humaniste paléochrétien revenu du protestantisme sans adhérer vraiment au papisme; à vrai dire, ce que j’aimais chez Cingria était sa façon de chanter le monde dans une phrase inouïe. J’aimais Cingria comme j’aimais Bach ou Cézanne. Des idées de Cingria je me foutais complètement, à cela près que les idées de Cingria chantaient elles aussi dans une sorte de psaume de l’esprit et des sens qui fusait certes d’un profond catholicisme, mais qui rayonnait bien au-delà de la seule doctrine. Pendant quelques années, j’ai cependant accordé certaine attention à celle-ci. Par réaction contre le conformisme de plus en plus répandu de ce qui annonçait le politiquement correct, par anticommunisme aussi, je me situais plutôt à droite dans mes adhésions et mes articles, sauf dans mes jugements littéraires. Ainsi me sentais-je aussi à l’aise en compagnie de Pierre Gripari, qui se disait lui fasciste à tout crin (mais je n’ai pas encore compris de quel parti), antisioniste et antichrétien, qu’avec Georges Haldas ci-devant compagnon de route des communistes et d’un christianisme de plus en plus ardent. Ce que j’aimais dans leurs livres n’avait rien à voir avec leurs positions idéologiques respectives. De la même façon, j’ai et continue d’avoir autant de plaisir à lire et relire Le traité du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline.

En matière d’idées, j’avais trouvé à vingt-cinq ans, dans les romans fourre-tout de Stanislaw Ignacy Witkiewicz la critique la plus dévastatrice qui me semblât, des totalitarismes, mais aussi et surtout la vision prémonitoire de la fuite vertigineuse dans le bonheur généralisé de nos sociétés de consommation, mais qui eût pu dire de quel bord était Witkiewicz? Les années passant, et découvrant quels énormes préjugés, quel refus de penser, quels blocages dissimulaient les plus souvent, chez mes amis de gauche ou de droite, leurs certitudes idéologiques, je me suis éloigné de plus en plus de celles-ci en même temps que j’approfondissais une expérience de la littérature, par l’écriture autant que par la lecture, dont la porosité allait devenir le critère essentiel, que l’œuvre de Shakespeare illustre à mes yeux en idéal océanique. Or Shakespeare est-il de gauche ou de droite? L’océan est-il fréquentable ou infréquentable?

En matière d’idées, j’avais trouvé à vingt-cinq ans, dans les romans fourre-tout de Stanislaw Ignacy Witkiewicz la critique la plus dévastatrice qui me semblât, des totalitarismes, mais aussi et surtout la vision prémonitoire de la fuite vertigineuse dans le bonheur généralisé de nos sociétés de consommation, mais qui eût pu dire de quel bord était Witkiewicz? Les années passant, et découvrant quels énormes préjugés, quel refus de penser, quels blocages dissimulaient les plus souvent, chez mes amis de gauche ou de droite, leurs certitudes idéologiques, je me suis éloigné de plus en plus de celles-ci en même temps que j’approfondissais une expérience de la littérature, par l’écriture autant que par la lecture, dont la porosité allait devenir le critère essentiel, que l’œuvre de Shakespeare illustre à mes yeux en idéal océanique. Or Shakespeare est-il de gauche ou de droite? L’océan est-il fréquentable ou infréquentable?

Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir: que CELA monte.

Hors de CELA, que je dirais la poésie du monde, point de salut à mes yeux. Toute parole séparatrice, tout verbe coupé de sa source, de son rythme et de sa couleur, de son grain de voix et de son âme, je renonce à le fréquenter comme je renonce à la laideur et à la vacuité, à la platitude et à la mesquinerie - à toute délectation morose.

Dans In memoriam de Paul Léautaud, chaque phrase est juste et bonne, chaque détail à sa place, dans un mélange très singulier de cynisme et d’émotion. J’aime vraiment beaucoup cette ironie douce-amère. La phrase que je préfère est celle-ci: « Toutes les dix minutes, je me levais, allais dans la chambre, prenais la bougie sur la cheminée, et, l’approchant du visage de mon père, je le regardais décéder encore un peu plus».

Dans In memoriam de Paul Léautaud, chaque phrase est juste et bonne, chaque détail à sa place, dans un mélange très singulier de cynisme et d’émotion. J’aime vraiment beaucoup cette ironie douce-amère. La phrase que je préfère est celle-ci: « Toutes les dix minutes, je me levais, allais dans la chambre, prenais la bougie sur la cheminée, et, l’approchant du visage de mon père, je le regardais décéder encore un peu plus».

DE LA RESSEMBLANCE HUMAINE. - C’est un film poignant d’humanité que les Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood, d’une grande beauté d’inspiration et d’image, dont se dégage à la fois l’évidence de la ressemblance humaine et le caractère inéluctable de l’hybris des nations, exacerbé par la guerre. Une scène absolument déchirante marque le sommet de cette expression de la fraternité: lorsque le flamboyant lieutenant-colonel Nishi (Tsuyoshi Iharo), champion olympique d’équitation au Jeux de Los Angeles, en 1932, qui vient d’épargner la vie d’un jeune Marine, succombant cependant à ses blessures, traduit à haute voix une lettre de sa mère au jeune homme, dont les choses toutes simples qu’elle raconte font se lever, l’un après l’autre, les soldats japonais présents, bouleversés et muets.

DE LA RESSEMBLANCE HUMAINE. - C’est un film poignant d’humanité que les Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood, d’une grande beauté d’inspiration et d’image, dont se dégage à la fois l’évidence de la ressemblance humaine et le caractère inéluctable de l’hybris des nations, exacerbé par la guerre. Une scène absolument déchirante marque le sommet de cette expression de la fraternité: lorsque le flamboyant lieutenant-colonel Nishi (Tsuyoshi Iharo), champion olympique d’équitation au Jeux de Los Angeles, en 1932, qui vient d’épargner la vie d’un jeune Marine, succombant cependant à ses blessures, traduit à haute voix une lettre de sa mère au jeune homme, dont les choses toutes simples qu’elle raconte font se lever, l’un après l’autre, les soldats japonais présents, bouleversés et muets.

Le nom d’Iwo Jima rappelle une bande dessinée des années 50 représentant cette bataille aussi symbolique qu’inégale, où les «Japs» étaient réduits à l’image de l’ennemi aux yeux bridés, cruel et fanatique. Or on n’est pas ici au rebours de ce cliché, qui se contenterait d’humaniser les combattants japonais, mais au cœur de la tragédie qu’ils vivent en étant à la fois prêts à mourir pour l’Empereur et conscients que celui-ci les a abandonnés à leur piège. Plus encore: le décentrage du regard d’Eastwood, qui réalise quasiment un film japonais d’esprit et de forme, nous fait vivre les dernières heures de leur vie comme s’ils étaient sans uniformes et sans grades, seuls et nus devant la mort entre tunnels et tonnerre, mer et ciel crachant le feu.

On est ici à la fois dans le piège de l’Histoire et n’importe où ailleurs, dans un rêve halluciné aux objets fantomatiques (un seau de merde, des tanks semblant en carton noir, des épées contre des lance-flammes) et traversé de personnages infiniment proche, du général Kuribayashi au petit boulanger Saigo qui, par la grâce d’un extraordinaire jeune acteur, irradie tout le film de son demi-sourire candide.

Voici les hommes, voici la guerre, voici l’Armada américaine surgissant de la nuit sur une mer de plomb et voilà le premier cheval tué sous la première attaque aérienne. Tout se passe entre sable noir et grottes, comme dans un cauchemar de Frank Borzage ou de Kaneto Shindo, le film à l’air d’être en noir et blanc et voici que le gris tourne au brunâtre et que le blanc passe au bleu. Une obsédante petite musique distille d’un bout à l’autre ses gouttes de beauté tandis que dix hommes se fond sauter à la grenade après que l’un d’eux a été transformé en torche vivante. Violence sidérante et chaotique, mais tout restera dans quelques mémoires et voici les lettres exhumées entre la première et la dernière séquence – ces lettres des morts qui nous demandent de les enterrer en nos cœurs…

NOTRE SEIGNEUR. -Le Christ a représenté, pour nous autres protestants de naissance, une image du Bien. C’est le Sauveur. Le Fils de l’homme, à savoir une personne à notre hauteur, mais également revêtu d’une cuirasse divine. Une espèce de super-Pasteur au sens biblique du berger. Le Bon Berger des vignettes d’école du dimanche. Au quotidien, cette figure nous tenait lieu de repère et de modèle, notamment avec le Sermon sur la montagne.

NOTRE SEIGNEUR. -Le Christ a représenté, pour nous autres protestants de naissance, une image du Bien. C’est le Sauveur. Le Fils de l’homme, à savoir une personne à notre hauteur, mais également revêtu d’une cuirasse divine. Une espèce de super-Pasteur au sens biblique du berger. Le Bon Berger des vignettes d’école du dimanche. Au quotidien, cette figure nous tenait lieu de repère et de modèle, notamment avec le Sermon sur la montagne.

Un besoin plutôt intellectuel et esthétique, à un moment donné, m’a porté vers le catholicisme. Mais rien ne m’en reste. Premier couac: ce prêtre qui me dit que la conversion pourrait se résumer à une discussion dans un bar.

L’orthodoxie aussi m’a attiré à un moment donné, sous l’influence surtout de Rozanov, puis de Florenski. Or lisant Rozanov, je me rends compte que l’imprégnation locale, les odeurs, les chants dans l’église font bien plus que les dogmes ou les doctrines. La religion dépendrait-elle alors surtout du climat moral et mental dans lequel nous avons baigné? Je suis tenté de le penser de plus en plus. Un autre père et une autre mère, d’autres aïeux et ma religion eût surement été tout autre…

Celui qui lape un gras potage avant de mâcher du gibier sous le lourd ciel de novembre / Celle qui contemple la pluie verticale de la nuit à Manchester City / Ceux qui ne surent jamais combien ils furent aimés, etc.

POST MORTEM. – Derniers fragments d’un long voyage est un livre lumineux et bouleversant, le livre de la douleur retournée et du dépassement de la maladie, que nous envoie Christiane Singer comme une sorte de lettre aux demi-vivants que nous sommes la plupart du temps. Le 2 mars 2007, à la veille de sa mort annoncée depuis octobre 2006, Christiane Singer écrivait à son éditeur. «Comme promis, et dans la joie… Je crois que ce livre a vraiment sa lumière propre ! Quelle grâce j’ai reçue de lui livrer passage !! Prends-en soin, je t’en prie. Mon rêve serait qu’il paraisse le plus vite possible. Ce serait une manière très forte d’entrer désormais dans un espace NEUF – peu importe où – mais NEUF. »

POST MORTEM. – Derniers fragments d’un long voyage est un livre lumineux et bouleversant, le livre de la douleur retournée et du dépassement de la maladie, que nous envoie Christiane Singer comme une sorte de lettre aux demi-vivants que nous sommes la plupart du temps. Le 2 mars 2007, à la veille de sa mort annoncée depuis octobre 2006, Christiane Singer écrivait à son éditeur. «Comme promis, et dans la joie… Je crois que ce livre a vraiment sa lumière propre ! Quelle grâce j’ai reçue de lui livrer passage !! Prends-en soin, je t’en prie. Mon rêve serait qu’il paraisse le plus vite possible. Ce serait une manière très forte d’entrer désormais dans un espace NEUF – peu importe où – mais NEUF. »

Et de fait, à l’opposé de tout désespoir ressentimental, donc aux antipodes du fameux Mars de Fritz Zorn, ce journal d’une lente agonie dont les affres ne sont en rien édulcorées (« Il y a des moments où l’âme empalée au corps agonise. Enfer de la souffrance. Enfer jour après jour (…) Journée terrible. Nuit terrible. Ventre calciné (…) Tous ces jours, j’éprouve le malaise profond d’être dans le corps d’un autre. Je ne reconnais plus rien », etc.), mais dont le mouvement général est une ouverture graduelle à plus d’amour et plus de vraie vie.

«Nous sommes appelés à sortir de nos cachettes de poussière, de nos retranchements de sécurité, et à accueillir en nous l’espoir fou, immodéré, d’un monde neuf, infime, fragile, éblouissant ».

Rien là-dedans d’une fuite dans une euphorie spiritualisante coupée de la chair, au contraire : ce journal débordant de tendresse, de petits faits cruels ou drôles de tous les jours, avec les proches, les amis, les soignants, les toubibs, les oiseaux de Vienne, est une traversée des apparence qui nous associe à tout instant à celle qui nous rejoint en nous quittant. On pense à Charlotte Delbo, à Etty Hillesum, à Flannery O'Connor chantonnant dans les grandes douleurs, à Philippe Rahmy endurant crânement le martyre des os de verre en lisant ce petit livre d’une condamnée à mort déterminée à ne pas lâcher le fil de la Merveille: « L’amour n’est pas un sentiment. C’est la substance même de la création ».

J’aimerais citer de pleines pages de ce petit livre atrocement revigorant: « Les Vivants n’ont pas d’âge. Seuls les morts-vivants comptent les années et s’interrogent fébrilement sur les dates de naissance des voisins. Quant à ceux qui voient dans la maladie un échec ou une catastrophe, ils n’ont pas encore commencé de vivre. Car la vie commence au lieu où se délitent les catégories. J’ai touché le lieu où la priorité n’est plus ma vie mais LA VIE. C’est un espace d’immense liberté »…

ZOMBIES. - La vérité peut-elle sortir de la bouche d’un enfant pourri ? Et la vérité sur un monde pourri a-t-elle le moindre intérêt ? Ces deux questions se posent, avec plus ou moins de pertinence, à l’approche du plus célèbre et, souvent, du plus mal compris des nouveaux écrivains américains – du plus mal traduit aussi en ce qui concerne Zombies. Le malentendu s’est accentué à l’occasion du scandale retentissant qu’a provoqué la publication d’American Psycho, roman passionnant mais inabouti et parfois complaisant, où le romancier relatait la dérive d’un golden boy dans l’horreur fantasmatique d’un serial killer. La composante la plus singulière de ce roman d’une violence inouïe – en apparence tout au moins, à la surface des mots – tenait à la confusion systématique de ce qu’on appelle la réalité et le champ d’action imaginaire du tueur.

ZOMBIES. - La vérité peut-elle sortir de la bouche d’un enfant pourri ? Et la vérité sur un monde pourri a-t-elle le moindre intérêt ? Ces deux questions se posent, avec plus ou moins de pertinence, à l’approche du plus célèbre et, souvent, du plus mal compris des nouveaux écrivains américains – du plus mal traduit aussi en ce qui concerne Zombies. Le malentendu s’est accentué à l’occasion du scandale retentissant qu’a provoqué la publication d’American Psycho, roman passionnant mais inabouti et parfois complaisant, où le romancier relatait la dérive d’un golden boy dans l’horreur fantasmatique d’un serial killer. La composante la plus singulière de ce roman d’une violence inouïe – en apparence tout au moins, à la surface des mots – tenait à la confusion systématique de ce qu’on appelle la réalité et le champ d’action imaginaire du tueur.

Gorillage narquois du Bûcher des vanités de l’élégant Tom Wolfe, American Psycho poussait beaucoup plus loin la description d’une société de battants oscillant entre les clichés de la réussite les plus flatteurs et une constante compulsion d’inassouvissement et de meurtre. D’un thème aux résonances dostoïevskiennes, le « jeune » écrivain a tiré un roman « panique » intéressant, mais alourdi de chapitres redondants, notamment sur la culture rock. Pourtant c’est tout autre chose qu’on lui a reproché : on le taxa de sadisme parce que son protagoniste se montrait aussi violent que les personnages des vidéos dont il s’abreuvait, de misogynie sous prétexte que des femmes étaient violées et assassinées au fil des pages. Surtout on admettait mal que Bret Easton Ellis, produit typique de la société américaine dorée sur tranche, pût s’enrichir en brossant le tableau de la dégénérescence de son propre milieu. C’était ne pas voir que l’écrivain n’avait jamais fait autre chose que de décrire son entourage avec la lucidité d’un sale môme blessé. C’était ne rien saisir non plus de l’enjeu de son livre, poussant à l’extrême la représentation de la folie collective d’une société pourrie.

Dès Moins que zéro, Bret Easton Ellis avait commencé de peindre le milieu de l’adolescence californienne au tournant des années 80 (il est né en 1964), flottant entre luxe et sexe, détresse affective et drogues douces ou dures. Dans Les lois de l’attraction, l’observation se développait à l’université, sur le mensonge oblitérant toutes les relations sous couvert de libération sexuelle et d’épanouissement apparent. En multipliant les points de vue des narrateurs successifs, le romancier parvenait à une sorte de mise à nu d’une ronde plus sinistre et déchirante que celle d’un Schnitzler au début du XXe siècle.

Quant aux treize récits de Zombies (en anglais The Informers) qui nous ramènent aux débuts de l’écrivain, ils donnent une idée forte de la largeur du spectre d’observation et de l’hypersensibilité de l’auteur, entièrement investie dans son écriture, telle qu’on la retrouve exacerbée dans Lunar Park à l’autre bout de son parcours.

Situées à Los Angeles au début des années 80, ces nouvelles évoquent une humanité stéréotypée, bronzée, souvent droguée, aux prénoms et aux silhouettes interchangeables de beaux surfers ou de belles actrices de TV (on a droit à ce titre après une pub de trois minutes), tous également informés ou informes.

Les situations de la narration rappellent souvent des standards de sit-coms tels qu’en débite la TV américaine à dose mégavomitive, en version superluxe et multisexuelle. Au présent de l’indicatif, Bruce téléphone de L.A. à son ami resté au New Hampshire pour lui raconter ses dernières rencontres (un certain Robert qui « pèse à peu près trois cents millions de dollars » et une certaine Lauren vraiment super) tandis que son interlocuteur, qui l’a déjà remplacé, se rappelle vaguement leurs vagues bons moments. Ou ce sont quatre amis qui se retrouvent dans un restau italien de Westwood, très gênés d’avoir à évoquer la mort (quelle horreur ce sujet, la mort, vraiment pas super) d’un proche crashé en voiture sous l’effet de la dope, un an auparavant ; et ce qu’on apprend, dans la foulée, c’est que toutes les relations entre ces quatre présumés « intimes » sont faisandées. Ensuite on voit une femme bourrée de médics, dont le fils se shoote et que son mari ne supporte que pour autant qu’elle sourie aux photographes de Hollywood. Ou c’est un père qui cherche à regagner la complicité de son fils qu’il emmène à Hawaï pour récolter les fruits amer de son manque total d’intérêt réel pour son ado. Et voici la vérité de l’enfant pourri : vous m’avez tout donné, sauf ce qui fait vivre et respirer. Bref, rarement on aura traduit le monstrueux ennui que c’est de jouir à vide ou de souffrir sans être aperçu ou entendu de quiconque.

Et tout ce que note Bret Easton Ellis de la société qu’il observe nous parle évidemment puisque tout inter-communique désormais dans l’ubiquité et l’instantanéité mondialisées. Qu’il s’agisse de ce rocker perclus de coke qui se traîne sur les scènes japonaises en cherchant à se rappeler un vague bon moment avec son groupe scié par un suicide, ou de cette jeune fille écrivant des lettres sans réponses à un petit ami, décrivant à celui-ci, qui ne répond pas, sa lente descente aux enfers de l’agréable : tout cela relève aussi bien de la ressaisie de sentiments largement partagées par les temps qui courent. S’il arrive à Bret Easton Ellis de représenter, dans plusieurs de ses nouvelles, des situations parodiant la pire matière gore, où l’on voit par exemple des paumés paniqués massacrer un enfant, ou des vampires s’adonner à leur penchant comme à un jeu de société (ce fut un temps très à la mode à Beverley Hills), c’est évidemment par esprit de conséquence, comme lorsqu’un Bukowski raconte l’histoire du couple stockant dans son frigo les morceaux du jeune autostoppeur qu’il a ramassé au bord d’une autoroute, pour les déguster à l’heure du SuperBowl. Nul cynisme en cela, juste un peu d’exagération, n’est-ce pas, et encore… On sait par ailleurs quel doux poète est l’affreux Hank. Et de même Bret Easton Ellis est-il au fond un bon garçon plein de sensibilité et de répulsion contre toute forme d’inhumanité, comme l’illustre Lunar Park, quitte à relancer de nouveaux malentendus. C’est que, du behaviourisme tout extérieur de Less than zero ou d’American Psycho, l’on pénètre, avec Lunar Park, plus en profondeur et en nuances subtiles, au cœur de l'œuvre d’un romancier, devenu son propre personnage, qui ne s’était jamais exposé à ce point…

MUNCH À BÂLE. - Edvard Munch fut peintre à la folie dès ses premiers gestes visibles.Tout est sensibilisé à outrance sous le regard de ce grand jeune homme radical, à la fois tempêtueux et hypersentif, tôt frappé par la mort de sa mère, victime de la tuberculose comme sa sœur aînée terrassée à quinze ans, à laquelle fait immédiatement penser le grand portrait de L’Enfant malade, premier scandale public, dont le thème est repris de manière obsessionnelle. C’est en effet un théâtre obsessionnel que l’œuvre de Munch, qui jette et gratte la matière en alternant aussi bien l’élan fou et la recherche du vrai jusqu’au plus nu de la vérité que figure la toile où les couleurs lancées à grands gestes sont reprises au couteau, avec quelques thèmes et de multiples variations à l’aquarelle ou à l’huile, au burin ou à la gouge, et les fibres du papier ou du bois compteront dans cette recherche du plus vrai. Pour quelqu’un qui est sensible à la couleur, l’œuvre de Munch est une exultation et une interrogation de chaque instant, et d’abord parce que c’est la couleur qui semble commander, relayer immédiatement les émotions, avec une intensité qui rappelle ce que disait Philippe Sollers à propos de Francis Bacon: cela va direct au système nerveux. Je suis revenu et revenu vingt fois à tel grand paysage enneigé à dominante rose mauve et au ciel vert tendre, en me demandant ce qui foutre m’y faisait revenir et revenir, comme je suis revenu vingt fois à l’autoportrait infernal au corps jaune et au visage brûlé de 1903, sans savoir ce qui foutre m’y faisait revenir.

MUNCH À BÂLE. - Edvard Munch fut peintre à la folie dès ses premiers gestes visibles.Tout est sensibilisé à outrance sous le regard de ce grand jeune homme radical, à la fois tempêtueux et hypersentif, tôt frappé par la mort de sa mère, victime de la tuberculose comme sa sœur aînée terrassée à quinze ans, à laquelle fait immédiatement penser le grand portrait de L’Enfant malade, premier scandale public, dont le thème est repris de manière obsessionnelle. C’est en effet un théâtre obsessionnel que l’œuvre de Munch, qui jette et gratte la matière en alternant aussi bien l’élan fou et la recherche du vrai jusqu’au plus nu de la vérité que figure la toile où les couleurs lancées à grands gestes sont reprises au couteau, avec quelques thèmes et de multiples variations à l’aquarelle ou à l’huile, au burin ou à la gouge, et les fibres du papier ou du bois compteront dans cette recherche du plus vrai. Pour quelqu’un qui est sensible à la couleur, l’œuvre de Munch est une exultation et une interrogation de chaque instant, et d’abord parce que c’est la couleur qui semble commander, relayer immédiatement les émotions, avec une intensité qui rappelle ce que disait Philippe Sollers à propos de Francis Bacon: cela va direct au système nerveux. Je suis revenu et revenu vingt fois à tel grand paysage enneigé à dominante rose mauve et au ciel vert tendre, en me demandant ce qui foutre m’y faisait revenir et revenir, comme je suis revenu vingt fois à l’autoportrait infernal au corps jaune et au visage brûlé de 1903, sans savoir ce qui foutre m’y faisait revenir.  On est au début du XXe siècle et tout couve de ce qui va se décomposer (une femme couchée est presque un Kandinsky, et la bombe De Kooning s’amorce à tout moment), mais comme chez le dernier Hodler annonçant les lyriques abstraits américains tout est encore tenu chez Munch par le drame représenté, ne fût-ce que le drame de la couleur incarnée. C’est une peinture de folie et de sublimation prodigieusement tenue, et à tous les sens du terme, qui chante et crie en même temps, bande et pense, invective et sanglote. Pas la moindre place, là-dedans, pour le moindre sourire. Tout y est arc tenu et tendu. Tout y est art physique et méta.

On est au début du XXe siècle et tout couve de ce qui va se décomposer (une femme couchée est presque un Kandinsky, et la bombe De Kooning s’amorce à tout moment), mais comme chez le dernier Hodler annonçant les lyriques abstraits américains tout est encore tenu chez Munch par le drame représenté, ne fût-ce que le drame de la couleur incarnée. C’est une peinture de folie et de sublimation prodigieusement tenue, et à tous les sens du terme, qui chante et crie en même temps, bande et pense, invective et sanglote. Pas la moindre place, là-dedans, pour le moindre sourire. Tout y est arc tenu et tendu. Tout y est art physique et méta.

FEMMES. - Pourquoi suis-je si profondément touché par la perception métaphysique du monde qui caractérise certaines femmes, telles Christiane Singer, Annie Dillard ou Flannery O’Connor ? Peut-êter du fait du caractère profondément incarné de leur sentiment du monde, et par l’espèce d’absolutisme de leur rapport à la matière, qui touche à l’immatériel tant il est pris comme un tout, corps et âmes en quelque sorte.

ARLEQUINS DE NABOKOV. - Ce sont d’abord des images à foison. Des ambiances, des prises de vue au flash stylographique, des métaphores, des formules frappées comme des médailles.

ARLEQUINS DE NABOKOV. - Ce sont d’abord des images à foison. Des ambiances, des prises de vue au flash stylographique, des métaphores, des formules frappées comme des médailles.

L’étoile bleue d’une étincelle de tramway, dans une rue de Berlin évoquant un décor de théâtre. Une jungle à myrtilles, au fond du parc d’un grand domaine russe, où des enfants ensoleillés vont se barbouiller de pulpe violette. Le désert silencieux d’un hôtel particulier de Saint-Pétersbourg, dont la lumière des lampes, terne et jaune en hiver, se reflète sur le linoléum enduit de colophane. Tout cela saisi avec son poids spécifique et sa rondeur très concrète, quand bien même la réalité serait transfigurée, chez Nabokov, par la double alchimie de la mémoire et du style.

Et ces souvenirs soudain rassemblés, comme une limaille multicolore, d’un voyage de noces traversant pays et saisons. Ou ces tortues du zoo de Berlin, enfonçant leurs têtes plates et ridées dans un monceau de légumes mouillés pour mâcher « salement » leurs feuilles. Ou cette table mise, dans un appartement saturé de parfum de femme, pour un souper très intime. Ou cet autre domaine russe enseveli sous les monceaux de neige.

Enfin tous ces moments dont la substance paraît tout à coup plus dense, où l’on voit mieux, comme sous une loupe, chaque détail de la tapisserie du monde ; et tous ces lieux, aussi, qu’un grand tremblement de passion ou qu’une tristesse de catastrophe incorporent à jamais à notre mémoire vive.

Si telle rue de Berlin, à tel moment de flamboyant crépuscule, dans les Détails d’un coucher de soleil, nous apparaît avec tant de relief, c’est que l’artiste a entreprise de raconter, dans un branle-bas d’images qui semble faire participer le monde entier à l’événement, la fin tragi-comique de Mark le blond, le « veinard en col dur », charmant vendeur de cravates dont la ferraille déambulatoire d’un tramway interrompt brutalement la course censée le jeter dans les bras de sa fiancée Klara, laquelle ne veut d’ailleurs plus entendre parler de lui – mais le pauvre garçon l’ignore.

Fait divers banalissime ? A n’en pas douter. Mais qui n’en devient pas moins, ici, le prétexte à restituer avec des moyens techniques typiquement « années vingt », qui rappellent à la fois le cinéma, la peinture futuriste et les formes narratives de Boulgakov, de Zamiatine ou de Pilniak, l’atmosphère de Berlin que le jeune exilé a bel et bien connue, mais alors transfigurée.

Vladimir Nabokov est de ces écrivains que rebutent le réalisme et l’aveu direct, mais dont les œuvres sont à la fois tissées de réminiscences autobiographiques. Ses romans, tels Pnine, Lolita ou Regarde les arlequins, l’illustrent aussi bien que ses quatre cycles de nouvelles, de L’extermination des tyrans à Mademoiselle O, en passant par Une beauté russe.

Or, pour en revenir au dernier recueil paru, le petit Pierre d’ Une mauvaise journée, ou les jeunes exilés russes dont nous suivons les tribulations poignantes dans Le retour de Tchorb et La sonnette, sont-ils les doubles littéraires de Nabokov ? Peu importe à vrai dire, car ce qui compte, en l’occurrence, tient précisément à la transformation du plomb en or, au passage du gris à l’enluminure, ou du particulier à l’universel. Ce qui nous touche, dans le triste après-midi que passe le garçon d’ Une mauvaise journée au milieu d’autres gosses qui le rejettent, c’est que Nabokov y capte l’essence de la détresse adolescente. Dans Le retour de Tchorb, autant que le dénouement grinçant, voire scabreux, d’un drame épouvantable, c’est la prodigieuse remémoration à laquelle se livre le protagoniste des beaux jours partagés, après la mort de la femme aimée. Avec La sonnette, comme dans Retrouvailles, c’est la façon de dire, sans lamento d’aucune sorte, l’errance et la solitude de l’exilé.

Il y a chez Vladimir Nabokov, un magicien de la langue, dont les jeux d’esprit nous éblouissent, comme dans La défense Loujine ou Feu pâle, d’autres de ses fameux romans.

Cependant, la lecture de ses nouvelles nous rappelle que l’écrivain est également un poète du sentiment, même si la pudeur voile chez lui toute effusion. Est-ce parce qu’on fait voler en éclats les clichés du toc sentimental ou de la mauvaise littérature qu’on est, pour autant, un cynique ou un cœur sec ? Tout au contraire, et la lecture de Noël, ressaisissant ici le désespoir d’un père qui vient de perdre son fils, achèvera sans doute de convaincre le lecteur que l’habit d’arlequin dont aimait à se parer l’écrivain dissimulait, aussi, un homme de cœur.

VOYOU. - C’est un intense poète que William Cliff, un ange d’innocence que ce vagabond sous les étoiles dont la foulée le porte d’Ostende à Bénarès d’un enjambement d’alexandrin, et du fond d’un fjord à Atlanta, de bouges en bouges ou dans la grande Maison pleine de mauvais garçons comme lui dont les caves abritent de pauvres amours.

VOYOU. - C’est un intense poète que William Cliff, un ange d’innocence que ce vagabond sous les étoiles dont la foulée le porte d’Ostende à Bénarès d’un enjambement d’alexandrin, et du fond d’un fjord à Atlanta, de bouges en bouges ou dans la grande Maison pleine de mauvais garçons comme lui dont les caves abritent de pauvres amours.

Je l’avais entendu un soir lire ses poèmes dans une espèce de palais de la culture, à Bruxelles, et tout à coup la nuit s’ouvrait au-dessus des dorures et des diadèmes, tout à coup cette musique de sa langue à tagadam rythmique, et ses images de démolitions à perte de vue, de sémaphores le long des rails et des rues, de pauvres chambres et de pauvres corps vivant leurs plus riches heures à pauvres soupirs, ses ciels crevés s’ouvraient et trente-six mille soleils rimbaldiens tournoyaient. Or le voici revenir à Charleville-Mézière et s’exclamer : « Oh ! qu’il a dû gémir l’Adolescent qui erre/de rue en rue dans cette horrible ville mais /il a vite compris arrivé à Paris/que pour lui c’était une impasse encore plus noire /et qu’il devait chercher ailleurs ce qui ravit/l’âme et lui donnera l’eau qu’elle aimera boire »…

HIC ET NUNC. - Curieux orages tôt ce matin. Des éclairs sur le lac endormi, des grondements, comme de lointaines canonnades, auxquels a succédé une pluie tambourinante. A présent il fait un ciel tout noir, zébré d’éclairs invisibles (des lueurs d’éclairs) et ponctué, sur la rive d’en face, de signaux de tempête.

(A La Désirade, ce vendredi 11 mai)

PEINDRE LA PLUIE. - J’aurais aimé peindre ce matin le retour de la pluie tandis que j’ouvrais toutes grandes les fenêtres de La Désirade en sorte de la humer à pleins naseaux et de la laisser me laver la peau de l’âme.

PEINDRE LA PLUIE. - J’aurais aimé peindre ce matin le retour de la pluie tandis que j’ouvrais toutes grandes les fenêtres de La Désirade en sorte de la humer à pleins naseaux et de la laisser me laver la peau de l’âme.

Ce fut d’abord une espèce de haut décor immobile au camaïeu gris bleuté, style opéra des spectres sous la cendre, que surmontaient de gros rouleaux de velours noir accrochés aux cintres des montagnes de Savoie. Toute vide et désolée, la scène avait une majesté funèbre de sanctuaire à l’abandon. Cependant, imperceptiblement, le décor se modifiait à vue d’un moment à l’autre, les masses suspendues semblant tout à l’heure des frontons devenaient des toiles déchiquetées pendues en plans superposés et délimitant de nouveaux lointains, entre lesquels filtraient ça et là d’obliques rayons comme liquéfiés dans le vent tiède.

Quelques instants plus tard, tout n’était plus que lambeaux de grisaille tombant en colonnes verticales sur les pentes boisées paraissant exhaler maintenant des bouffées de brume, et voici que la pluie se voyait là-bas le long des pentes et bien avant de nous tremper le front de ses premières grosses gouttes huileuses, puis il n’y eut plus du lac au ciel qu’un pan de pur chiffon sur lequel d’invisibles mains jouaient avec l’eau et l’encre, c’était à la fois sinistre et splendide, et tout se refermait enfin dans la pluie, il pleuvait partout, tout n’était plus que ciel en pluie mais cela ne saurait se dépeindre: il n’y a pas d’instruments pour cela ni d’art assez direct, c’est une trop ancienne sensation, il n’y aurait que la danse, mais la danse immobile, la danse de l’angoisse enfin levée, la pure danse jamais apprise du premier homme assoiffé, les mains ouvertes à la céleste onction…

Celui qui a rencontré Dalida au temps où elle devint Miss Egypte / Celle qui offre des dessous affriolants à sa belle-fille Zabou afin qu’elle fasse la reconquête de son fils adoré / Ceux qui vivent peinard dans les containers de l’usine à gaz désaffectée de la Banlieue Est, etc.

AUDIBERTI. - Je me suis replongé ce matin dans L’Opéra du monde de Jacques Audiberti, pour en tirer une allègre évocation de Sète et de notre fin d’après-midi d’hier à bouquiner sous les frondaisons. De fait, il m’a semblé qu’il y avait, dans l’atmosphère de la petite ville méditerranéenne s’apprêtant à fêter ses origines italiennes, quelque chose de frais et de bigarré qui rappelait le début de Monorail et son tableau de Nice avec ses pédalos sur l’eau qu’il appelle des vagovagues… En tout cas je me promets de revenir, bientôt, à ce prodigieux sourcier de vocables et d’images, de sensations inattendues et de rapprochements fulgurants, d’intuition et de pensées, d’une constante originalité – je me promets de relire d’affilée Monorail et Marie Dubois et de lire enfin Dimanche m’attend.

AUDIBERTI. - Je me suis replongé ce matin dans L’Opéra du monde de Jacques Audiberti, pour en tirer une allègre évocation de Sète et de notre fin d’après-midi d’hier à bouquiner sous les frondaisons. De fait, il m’a semblé qu’il y avait, dans l’atmosphère de la petite ville méditerranéenne s’apprêtant à fêter ses origines italiennes, quelque chose de frais et de bigarré qui rappelait le début de Monorail et son tableau de Nice avec ses pédalos sur l’eau qu’il appelle des vagovagues… En tout cas je me promets de revenir, bientôt, à ce prodigieux sourcier de vocables et d’images, de sensations inattendues et de rapprochements fulgurants, d’intuition et de pensées, d’une constante originalité – je me promets de relire d’affilée Monorail et Marie Dubois et de lire enfin Dimanche m’attend.

(Cap d’Agde, ce vendredi 25 mai)

A tout ce que dit Alexandre Vinet de l’assèchement cérébral des philosophes de profession, je souscris. Mais Vinet voudrait moraliser la littérature, et là je ne le suis plus. Son côté vieille fille puritaine, qui prétend que seuls les esprits vulgaires veulent « toucher, palper », alors que ce sont bel et bien les sensitifs et les sensuels, les Ramuz, les Cendrars ou les Cingria, avant les Haldas, les Chappaz et les Chessex, qui marqueront le renouveau et l’épanouissement de la littérature en Suisse romande

ANTICIPATION. - L’herbe a poussé à La Désirade, comme à notre insu. L’herbe a poussé sous la pluie. L’herbe pousse presque à vue d’œil tandis que nous reprenons nos quartiers. Les glaciers fondent, à ce qu’on dit, mais l’herbe ne cesse de pousser et les eaux des mers et des lacs ne cessent de monter, au point qu’on se demande si c’est sur des barques que, demain, nous faucheront les îles d’herbe ?

(A La Désirade, ce lundi 28 mai).

RÊVER A LA SUISSE. - On sait, ou on ne sait pas, en tout cas on le découvre en ouvrant le petit livre savoureux d’Henri Calet portant ce titre : que Rêver à la Suisse signifie, au sens figuré cité en exergue, ne penser à rien. Un Suisse pourrait s’en vexer : il aurait tort. Lorsqu’un publiciste provocateur a lancé le slogan La Suisse n’existe pas, il exploitait une assez médiocre démagogie en vogue, notamment, dans certains milieux de haute intelligentsia et de haute politique culturelle helvétique, sous-entendant en somme que nous sommes tellement tout qu’il nous manque juste d’être tenus pour rien. Ce rien n’a rien à voir avec le rien de Calet, qui ne dit certes pas tout de la Suisse mais donne envie d’y goûter, comme à un idéal carré de chocolat.

RÊVER A LA SUISSE. - On sait, ou on ne sait pas, en tout cas on le découvre en ouvrant le petit livre savoureux d’Henri Calet portant ce titre : que Rêver à la Suisse signifie, au sens figuré cité en exergue, ne penser à rien. Un Suisse pourrait s’en vexer : il aurait tort. Lorsqu’un publiciste provocateur a lancé le slogan La Suisse n’existe pas, il exploitait une assez médiocre démagogie en vogue, notamment, dans certains milieux de haute intelligentsia et de haute politique culturelle helvétique, sous-entendant en somme que nous sommes tellement tout qu’il nous manque juste d’être tenus pour rien. Ce rien n’a rien à voir avec le rien de Calet, qui ne dit certes pas tout de la Suisse mais donne envie d’y goûter, comme à un idéal carré de chocolat.

La première édition de Rêver à la Suisse, préfacée par Jean Paulhan, date de 1948, et l’on sent encore un peu la guerre dans la Suisse protégée que décrit Calet par le tout menu. Ainsi relève-t-il l’inscription figurant dans telle vitrine d’une prestigieuse confiserie de la place de Montreux, selon laquelle la Maison ne pourra livrer sa production d’Amandino pour cause persistante de restrictions.

Henri Calet se moquait-il de la Suisse en relevant ce détail qu’on pourrait trouver un summum de luxe futile, au cœur d’une Europe en ruines ? Et se moque-t-il de la Suisse en s’arrêtant à d’autres détails ténus tels que la forme et l’appareillage des urinoirs ou le fonctionnement de tel vertigineux funiculaire à crémaillère ? Je ne le crois pas du tout. On n’apprend certes à peu près rien de ce pays en lisant Rêver à la Suisse, mais on en sent en revanche le climat : on y est et tout est dit. Ne penser à rien en rêvant à la Suisse est au reste la meilleure disposition pour redécouvrir ce pays qui en contient plus que quiconque n'oserait en rêver sur le territoire d'un timbre-poste, et l'on verra que ce n'est pas rien...

Peu importe que je ressuscite avant ou après la mort. Ce qui compte est que le présent que je vis annule la mort.

VOYAGE EN ZIGZAGS. - J’entame ce matin un périple ferroviaire d’un mois à travers la Suisse. Je vais consigner ici, à tout instant, mes observations sur les lieux et les gens, qui me viendront comme je les attends ou ne les attends pas, au bonheur la chance. Je suis parti ce matin en direction du Valais, me proposant de remonter ensuite, de Brigue, par la voie transalpine du Lötschberg à la formidable enfilade de tunnels, vers les cantons du cœur du pays. J’ai donc quitté la lumière lémanique du Haut Lac vers huit heures, pour m’enfoncer dans les brumes du Rhône encore tenaces dans l’étranglement de Saint Maurice d’Agaune, bientôt dissipées quand la plaine soudain s’élargit et verdoie au coude de Martigny. Les collines jumelles de Sion me sont bientôt apparues en silhouettes bleuâtres, tout là-haut j’ai salué la silhouette farouche de la Quille du Diable dans l’échancrure de Derborence. Puis, à Sierre, mon regard se déployant sur les coteaux radieux de la Noble Contrée, je me suis rappelé ma rencontre, il y a bien des années, de la toute vieille Madame de Sépibus, dédicataire des Quatrains valaisans de Rainer Maria Rilke, qui m’avait reçu, tout jeune et pantelant de timidité, dans sa vieille demeure de séculaire aristocratie aux boiseries grises à liserés bleu clair. Je me rappelle que la toute vieille dame me semblait avoir une peau de papier d’Arménie, et que je me sentais bien grossier dans mes jeans et avec mes longs cheveux. Or elle se montrait touchée du fait que cette espèce de balbutiant beatnik se souciât le moins du monde de son poète dont l’adoration survivait en elle dans le tremblement de ses doigts presque transparents, tandis qu’elle me faisait voir les manuscrits originaux de l’ange disparu…

VOYAGE EN ZIGZAGS. - J’entame ce matin un périple ferroviaire d’un mois à travers la Suisse. Je vais consigner ici, à tout instant, mes observations sur les lieux et les gens, qui me viendront comme je les attends ou ne les attends pas, au bonheur la chance. Je suis parti ce matin en direction du Valais, me proposant de remonter ensuite, de Brigue, par la voie transalpine du Lötschberg à la formidable enfilade de tunnels, vers les cantons du cœur du pays. J’ai donc quitté la lumière lémanique du Haut Lac vers huit heures, pour m’enfoncer dans les brumes du Rhône encore tenaces dans l’étranglement de Saint Maurice d’Agaune, bientôt dissipées quand la plaine soudain s’élargit et verdoie au coude de Martigny. Les collines jumelles de Sion me sont bientôt apparues en silhouettes bleuâtres, tout là-haut j’ai salué la silhouette farouche de la Quille du Diable dans l’échancrure de Derborence. Puis, à Sierre, mon regard se déployant sur les coteaux radieux de la Noble Contrée, je me suis rappelé ma rencontre, il y a bien des années, de la toute vieille Madame de Sépibus, dédicataire des Quatrains valaisans de Rainer Maria Rilke, qui m’avait reçu, tout jeune et pantelant de timidité, dans sa vieille demeure de séculaire aristocratie aux boiseries grises à liserés bleu clair. Je me rappelle que la toute vieille dame me semblait avoir une peau de papier d’Arménie, et que je me sentais bien grossier dans mes jeans et avec mes longs cheveux. Or elle se montrait touchée du fait que cette espèce de balbutiant beatnik se souciât le moins du monde de son poète dont l’adoration survivait en elle dans le tremblement de ses doigts presque transparents, tandis qu’elle me faisait voir les manuscrits originaux de l’ange disparu…

Mais voici qu’on arrive au fond de la vallée qu’annonce la bilingue dame du train : wir treffen in Brig ein, EndStation. Nous arrivons à Brigue, station terminus. Et de fait, c’est bien un verrou que représente ce lieu, au-delà duquel il faut franchir une haute marche pour continuer vers l’Est dans le Goms, la vallée de Conches, les hauts du glacier du Rhône et, plus loin encore, les vals suspendus de l’Engadine, pays de Nietzsche et de l’ours revenu des Balkans.

Mais c’est au nord que L’Intercity à destination de Zurich et Romanshorn m’emmène à présent à travers toute une théorie de tunnels. Une dernière lucarne me permet juste d’apercevoir, en bas, la plaine industrieuse, puis en haut un dernier glacier (les journaux parlent ce matin de leur disparition en 2050), sur quoi le train s’enfonce littéralement au cœur de la terre. Un bas-relief discret, à Goppenstein, rend hommage à ceux qui ont laissé leur peau dans la construction de cet indispensable ouvrage nous reliant ingénieusement à l'Europe.. Or la proximité du Simplon et du Lötschberg, lignes ferroviaires mythiques, me fait soudain penser à deux de mes arrières-grands-pères, l’un Alémanique et l’autre Romand, qui furent conducteurs de trains au début du siècle, l’un faisant même partie de l’historique équipe à inaugurer la voie du Gothard. Il me reste d’eux des photos de fringants moustachus à rutilants uniformes, mais je ne sais rien d’autre jusque-là de leur histoire précise, et je m’en veux à l’instant. Que d’incuriosité dans notre génération de jeans et de longs cheveux !

Passons : car nous voici sur l’aire alpestre de Kandersteg où divers jolis cars multicolores pleins de sages touristes se trouvent comiquement juchés sur divers wagons de transport, au titre du moderne ferroutage.

Par delà Kandersteg le train glisse doucement sur l’autre versant de la montagne, vers un agreste pays de lacs, et c’est bientôt le rivage de Spiez qui s’alanguit, autre haut-lieu de ma mythologie personnelle puisque s’y dresse la pyramide parfaite du Niesen, maintes fois représentée par les peintres, Hodler le tout premier. Justement, un Hodler vient d’être adjugé en Amérique 15 millions de dollars, mais cela ne signifie rien à mes yeux, sauf qu’un Hodler risque d’échapper à notre regard pour se retrouver dans un coffre-fort.

Tant pis : il nous reste le Niesen, que les Américains n’ont pas encore acheté, et je sais, au musée de Berne quelques Hodler que je retrouverai cette après-midi même.

En attendant, comme je suis descendu de train avec l’idée de laver une aquarelle du fameux Niesen, je déchante en constatant que la montagne s’est drapée dans une épaisse étole de brume. Peste de diva à caprices. Mais je passe ma rage à ma façon, à la piscine voisine d’un bleu californien et d’une eau glaciale, où je peine la moindre à tenir le rythme de deux Gretchen à fortes épaules qui se racontent leur semaine amoureuse. On n’imagine pas la vitalité galante des Gretchen de l’Oberland bernois, non plus que la vigueur de leur brasse coulée…

(De Montreux à Spiez, ce mardi 5 juin)

SUISSE SAUVAGE. - C’est la voix de Tina Turner jeune, à l’époque de son ménage d’enfer avec Ike, dans l’un de ses blues les plus lancinants, Living for the City, qui m’a fait me lever dans le Cisalpino et, trois compartiments plus loin, échanger quelque mots avec deux Backpackers blonds comme les blés de leur Midwest, m’étonnant de ce que des kids écoutent encore de telles vieilles peaux, avant qu’il ne m’évoquent leur équipée, d’Athènes à Rome et de Venise à Amsterdam, me rappelant leurs pères qui faisaient en stop, il y a trente ans de ça, la route d’Amsterdam à Venise, puis de Rome à Goa…

SUISSE SAUVAGE. - C’est la voix de Tina Turner jeune, à l’époque de son ménage d’enfer avec Ike, dans l’un de ses blues les plus lancinants, Living for the City, qui m’a fait me lever dans le Cisalpino et, trois compartiments plus loin, échanger quelque mots avec deux Backpackers blonds comme les blés de leur Midwest, m’étonnant de ce que des kids écoutent encore de telles vieilles peaux, avant qu’il ne m’évoquent leur équipée, d’Athènes à Rome et de Venise à Amsterdam, me rappelant leurs pères qui faisaient en stop, il y a trente ans de ça, la route d’Amsterdam à Venise, puis de Rome à Goa…

Il y a, dans la voix de Tina Turner, du rouge acide et du vert saignant, avec des flammes de rose et de bleu tendre, comme je les ai retrouvés, au musée de Berne ou je me suis pointé dans l’après-midi, dans la peinture exacerbée de Kirchner auquel, avec d’autres foudres d’expressionnisme hantant les hauts gazons des Grisons (notamment un Albert Müller que j’ignorais et qui vaut son compère), est consacrée un flamboyante exposition.

Pour ceux qu’impatiente la nécessité de briser les clichés, comme on dit, la découverte des idylliques paysages d’Engadine se démantibulant sous la torsion des formes et la vocifération des couleurs, vaut le détour même si cette peinture fait très époque et, parfois, tourne au maniérisme. Kirchner du moins avait de quoi pousser à l’exorcisme, revenu de la Grande Guerre malade et drogué, contraint de se soigner au grand air où il finit par se suicider, en 1938, désespéré par la montée de l’autre peste.

Aussi j’aime le rappel de cette Suisse sauvage et brute, qui réagit à l’accablante quiétude du pays propre-en-ordre, qu’on retrouve dans la salle du musée de Berne réservée au phénoménal Wölffli, génial timbré dont les énumérations chiffrées des multimondes, enregistrées, tombent du plafond tandis que la passante et le passant déchiffrent son imagerie délirante.

Adolf Wölffli, Robert Walser, Aloyse, Louis Soutter: autant d’éclairants illuminés qui ne se sont jamais associés à aucun groupe mais dont le primitivisme fait écho à celui de Kirchner et de ses pairs.

Après cette folie fiévreuse, et la brève révérence faite au passage à la fontaine phallique mi-roche mi-cresson de Meret Oppenheim, nulle vision ne pouvait être plus apaisante, au milieu de l’aire de la Place Fédérale, jouxtant le Palais du Gouvernement d’indéfinissable architecture vert-de-gris, que celle de ce bambin tout nu jouant comme un putto de Guido Reni parmi les fusées d’eau à jets de hauteur variée mimant probablement les alternances de la ferveur démocratique en pays neutre…

Après cette folie fiévreuse, et la brève révérence faite au passage à la fontaine phallique mi-roche mi-cresson de Meret Oppenheim, nulle vision ne pouvait être plus apaisante, au milieu de l’aire de la Place Fédérale, jouxtant le Palais du Gouvernement d’indéfinissable architecture vert-de-gris, que celle de ce bambin tout nu jouant comme un putto de Guido Reni parmi les fusées d’eau à jets de hauteur variée mimant probablement les alternances de la ferveur démocratique en pays neutre…

C’est en ce lieu même, je me le rappelle, que je vis cet autre spectacle attendrissant d’une Présidente de la Confédération en exercice, socialiste comme l’actuelle, porteuse d’un modeste cabas rempli de commissions et répondant patiemment, sans garde armé, à un groupe d’écoliers appenzellois faisant pèlerinage en ce haut-lieu sous la conduite de leur instituteur à queue de cheval et culotte de peau…

GREETINGS FROM LUCERNE. - Il fait un tendre soir ce soir sur la Suisse primitive, au cœur du cœur de l’Europe. J’écris à l’instant dans une espèce de blanche cellule oblongue donnant sur Le Pont de la Chapelle à la tour à chapeau de morille, sans doute l’un des monuments les plus photographiés du monde, ravagé par le feu il y a quelques années et sauvé par les Japonais.

GREETINGS FROM LUCERNE. - Il fait un tendre soir ce soir sur la Suisse primitive, au cœur du cœur de l’Europe. J’écris à l’instant dans une espèce de blanche cellule oblongue donnant sur Le Pont de la Chapelle à la tour à chapeau de morille, sans doute l’un des monuments les plus photographiés du monde, ravagé par le feu il y a quelques années et sauvé par les Japonais.

Face à ma fenêtre se dresse le Mont Pilate à la cime crénelée, qui doit son nom au fait que le meurtrier du Christ y est venu se jeter dans les eaux sombres d’un minuscule lac serti au creux de ses roches. On se rappelle évidemment qu’après que Tibère eut fait jeter Pilate au Tibre, les eaux horrifiées de celui-ci recrachèrent le déicide qui s’enfuit à travers les roseaux et les buissons jusqu’au Rhône, à la hauteur de Vienne, où il se jeta lui-même pour tenter de s’y noyer. Mais de là encore Pilate fut rejeté, qui se réfugia au bord du Léman pour y subir un sort analogue, lequel le fit rebondir jusqu’au pied de la farouche montagne de ces contrées alpines dont le lugubre petit lac reçut enfin les restes de l’âme tourmentée. C’est aux sursauts de celle-ci, depuis lors, qu’on attribue les orages fréquents de la région, qui fait se dresser les cheveux des enfants à la lisière du sommeil.

La légende n’est pas seule à faire de Lucerne une façon de centre de divers mondes, puisqu’y survivent les fantômes de Richard Wagner et de l’impératrice Sissi, et que s’y perpétue le culte de Pablo Picasso et de Paul Klee, du pain de poires et de la navigation à vapeur. De ma fenêtre de l’Hôtel Pickwick, plus à gauche, se distinguent quatorze plans d’un paysage évoquant quelque lavis chinois en dégradés de bleus pers et de noirs veloutés ; j’ai bien dit quatorze, et ce fut avéré par sept générations de paysagistes, avec le pic nanti d’un invisible ascenseur mécanique du Bürgenstock au sommet duquel gîte la star italienne Gina Lollobrigida, dont nous rêvions à treize ans au risque de provoquer la jalousie de ses rivales Ava Gardner et Doris Day…

Ce souvenir de chair ne peut que me rappeler, en ce lieu qui fut aussi celui de nos enfances – ma mère étant native de Lucerne -, les bains de bois, évoquant de hautes cabanes lacustres, où mes tantes (membres de la Société des Dames, dite Frauenverein) nous emmenaient tout petits nous rafraîchir, du côté réservé à leur sexe, d’où, entre les claies, se voyaient les hommes velus et dangereux.

«Là-bas c’est le vice », m’avait dit un soir ma tante E. en me désignant un quartier où clignotaient force néons roses et verts. La chose me frappa si fort que je n’eus de cesse d’y goûter une fois, plus tard, quand j’aurais l’âge de hanter ces lieux qu’elle disait mauvais. Or on a beau dire que les traditions se perdent : pas plus tard que tout à l’heure, j’ai repassé dans cette basse ruelle que ma tante perdue de vertu stigmatisait jadis et qu’y vois-je alors ? Gottverdami, sous une enseigne dorée figurant le cerf dans sa parade : ni plus ni moins, irradiant de suaves reflets roses et verts, que le Cabaret Dancing Cacadou…

(Lucerne, ce mercredi 6 juin)

Celui qui court à la mer et plonge sept fois la tête dans les flots / Celle qui se considère comme la réincarnation de la Reine de la Nuit à l’agacement manifeste de Fernande l’organisatrice du Jeu de Rôle des anciens du ski-club / Ceux qui recapitalisent leur banque d’émotions, etc.

MARTYR ET POÈTE. - L’impression d’entendre un chant inouï monter d’un charnier, ou celle de recueillir les paroles exhalées par un supplicié, l’horrible sentiment d’impuissance qu’on peut éprouver devant un malade crucifié sur son lit de douleurs nous saisissent à la lecture de Demeure le corps de Philippe Rahmy, dont il faut rappeler brièvement qu’il souffre, depuis son enfance, de la maladie dite des os de verre. Un premier livre intitulé Mouvement par la fin; un portrait de la douleur, avait paru en 2005. Et voici qu’une «seule et longue phrase» qui «regarde le soleil» nous cingle, tantôt comme un fouet de mots, et tantôt nous amène au bord des larmes douces de l’enfance, par exemple en lisant à la suite «la douleur n’apprend rien, rien, le refuge qu’elle offrait vient de s’effondrer; lorsque les cris cessent et que la bouche dévastée, puante d’entrailles, se vide à longs traits, j’entends hurler la voix que j’appelle mon âme», ou bien «le corps est l’orifice naturel du malheur», ou sous l’effet d’une espèce de grâce éperdue, «ma mère s’est assise entre les deux fenêtres, elle me tend une tasse de thé au jasmin; j’embrasse ses mains et l’odeur de la pluie», ou bien «une mouche vient boire au bord des yeux; on dirait une âme se lavant du péché», ou encore «la douleur, légère barque d’os, me conduit tout à coup; je perçois à nouveau mon rapport au langage; le corps, soudain rajeuni, vulnérable au regard, se tient debout dans les fougères».

MARTYR ET POÈTE. - L’impression d’entendre un chant inouï monter d’un charnier, ou celle de recueillir les paroles exhalées par un supplicié, l’horrible sentiment d’impuissance qu’on peut éprouver devant un malade crucifié sur son lit de douleurs nous saisissent à la lecture de Demeure le corps de Philippe Rahmy, dont il faut rappeler brièvement qu’il souffre, depuis son enfance, de la maladie dite des os de verre. Un premier livre intitulé Mouvement par la fin; un portrait de la douleur, avait paru en 2005. Et voici qu’une «seule et longue phrase» qui «regarde le soleil» nous cingle, tantôt comme un fouet de mots, et tantôt nous amène au bord des larmes douces de l’enfance, par exemple en lisant à la suite «la douleur n’apprend rien, rien, le refuge qu’elle offrait vient de s’effondrer; lorsque les cris cessent et que la bouche dévastée, puante d’entrailles, se vide à longs traits, j’entends hurler la voix que j’appelle mon âme», ou bien «le corps est l’orifice naturel du malheur», ou sous l’effet d’une espèce de grâce éperdue, «ma mère s’est assise entre les deux fenêtres, elle me tend une tasse de thé au jasmin; j’embrasse ses mains et l’odeur de la pluie», ou bien «une mouche vient boire au bord des yeux; on dirait une âme se lavant du péché», ou encore «la douleur, légère barque d’os, me conduit tout à coup; je perçois à nouveau mon rapport au langage; le corps, soudain rajeuni, vulnérable au regard, se tient debout dans les fougères».

Peu de livres, en si peu de mots, savent dire avec tant de violence et de douceur, de rage et de délicatesse, de précision nue et crue et de lyrisme déchirant la totalité complexe de la souffrance physique et métaphysique, avec cette sainte phrase où le martyr jamais doloriste se dit «porté par une pitié silencieuse pour tout ce qui existe»…

Ce livre se donne le sous-titre de Chant d’exécration, mais c’est surtout un chant d’amour et de manque innocent que Demeure le corps, d’une «honnêteté absolue» et revendiquée, d’une écriture soumise à une tenue, modulée dans un style, un rythme et une musicalité sans faille

Celui qui a gagné un lapin vivant à la tombola des aveugles / Celle qui ne supporte pas le remplaçant boiteux du laitier Jolidon / Ceux qui crèvent les ballons qui tombent dans leur jardin privatif, etc.

MATER FURIOSA. - Une sombre beauté se dégage de cet affreux tableau de la vie paysanne, qui me fait penser aux souliers et aux gueules du premier Van Gogh de la glèbe hollandaise. La Marie de Calaferte, dans Campagnes, est un personnage de mater furiosa qui réunit à peu près tous les vices, exacerbés par l’alcool, et pourtant il y a une sorte de grandeur dans sa mesquinerie teigneuse, et comme une dimension dostoïevskienne dans la violence de sa passion destructrice, qui nous la rend presque aussi proche, malgré sa rouerie et sa méchanceté, que son Joanny tout droit et consciencieux, qui s’acharne à planquer l’argent qu’elle lui vole en douce et à réparer tout ce qu’elle dégrade ou démolit à mesure, battant ses enfants dès l’aube, vidant le poivrier dans la soupe et menaçant à tout moment les siens de s’égorger ou de se jeter à l’eau.

MATER FURIOSA. - Une sombre beauté se dégage de cet affreux tableau de la vie paysanne, qui me fait penser aux souliers et aux gueules du premier Van Gogh de la glèbe hollandaise. La Marie de Calaferte, dans Campagnes, est un personnage de mater furiosa qui réunit à peu près tous les vices, exacerbés par l’alcool, et pourtant il y a une sorte de grandeur dans sa mesquinerie teigneuse, et comme une dimension dostoïevskienne dans la violence de sa passion destructrice, qui nous la rend presque aussi proche, malgré sa rouerie et sa méchanceté, que son Joanny tout droit et consciencieux, qui s’acharne à planquer l’argent qu’elle lui vole en douce et à réparer tout ce qu’elle dégrade ou démolit à mesure, battant ses enfants dès l’aube, vidant le poivrier dans la soupe et menaçant à tout moment les siens de s’égorger ou de se jeter à l’eau.

On n’aime pas cette sale carne, mais le personnage reste terriblement humain, comme Alceste ou Tartuffe, avec ce mélange d’épique et de comique, mais aussi de faiblesse et de détresse, qui fascine autant sinon plus que les figures de victimes ou de justes.

Plus que la Marie, c’est la condition même de ces paysans pauvres de l’époque de la Grande Guerre qui nous semble cruelle et dégradante, et le constat me rappelle ce qu’on m’a raconté des paysans de notre famille fuyant la terre à la même époque : « Des sept enfants, pas un ne restera sur cette terre à laquelle leur père a consacré sa vie. »

Lorsque, après avoir failli tuer Marie, Joanny se retrouve mourant à ses côtés, elle en arrive à boire encore l’eau de Cologne nécessaire à sa toilette, mais sa propre fin à elle ne manquera pas pour autant de gueule, stupéfiant ceux qui la soignent par le courage qu’elle montre face à la Douleur.

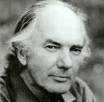

FRIEDRICH LE GRAND. - Génie de l’espèce volcanique, Friedrich Dürrenmatt écrivait comme un écolier follement appliqué, dont chaque paragraphe de sa petite écriture carrée était essayé et repris, révisé cent et mille fois au point qu’à son œuvre comptant trente volumes il faudrait en rajouter trente autres au moins de brouillons. Des récits fantastiques de La Ville aux romans policiers à double fond tels que Le Juge et son bourreau ou Le Soupçon, ou des pièces radiophoniques (la fameuse Panne) aux écrits récents mêlant paraboles et réflexions, en passant par l’essai politique (sur Israël ou sur la Suisse), les dessins à la plume et la peinture virulemment expressionnistes, cet immense bonhomme n’aura cessé d’approfondir les thèmes qui le hantent depuis ses jeunes années : l’individu perdu dans le grand labyrinthe, la corruption du pouvoir et de la justice par l’argent, la dilution de toute responsabilité dans le chaos de l’Histoire, l’entropie cosmique et l’autodestruction de l’humanité. Autant de thèmes qui traversent son théâtre, de l'increvable Visite de la vieille dame, qui continue de se jouer aux quatre coins du monde, à cette représentation de la folie humaine que figure Achterloo, sa dernière pièce.

FRIEDRICH LE GRAND. - Génie de l’espèce volcanique, Friedrich Dürrenmatt écrivait comme un écolier follement appliqué, dont chaque paragraphe de sa petite écriture carrée était essayé et repris, révisé cent et mille fois au point qu’à son œuvre comptant trente volumes il faudrait en rajouter trente autres au moins de brouillons. Des récits fantastiques de La Ville aux romans policiers à double fond tels que Le Juge et son bourreau ou Le Soupçon, ou des pièces radiophoniques (la fameuse Panne) aux écrits récents mêlant paraboles et réflexions, en passant par l’essai politique (sur Israël ou sur la Suisse), les dessins à la plume et la peinture virulemment expressionnistes, cet immense bonhomme n’aura cessé d’approfondir les thèmes qui le hantent depuis ses jeunes années : l’individu perdu dans le grand labyrinthe, la corruption du pouvoir et de la justice par l’argent, la dilution de toute responsabilité dans le chaos de l’Histoire, l’entropie cosmique et l’autodestruction de l’humanité. Autant de thèmes qui traversent son théâtre, de l'increvable Visite de la vieille dame, qui continue de se jouer aux quatre coins du monde, à cette représentation de la folie humaine que figure Achterloo, sa dernière pièce.

Pessimiste paysan, Dürrenmatt n’a jamais cru aux lendemains qui chantent du communisme, pas plus qu’il ne cédait aux sirènes d’aucune autre idéologie que la sienne, critique, de fabuliste à traits acérés. Comme il le disait avec son goût du paradoxe, ce rebelle plantureux, amateur de bons vins et de cigares Brissago, était devenu écrivain en Suisse « précisément parce qu’on n’y a pas besoin de littérature ».

À l’époque où les grands de ce monde se moquent de la littérature tout en la citant dans leurs discours pour se faire bien voir, le grand Fritz était arrivé, en présence de Vaclav Havel, dans un mémorable discours mêlant la plus folle exagération et la plus juste perception du conformisme helvétique, à défier nos édiles au point qu’ils lui battirent froid au terme de la cérémonie. Nul hommage plus mérité !

Convaincu qu’il est impossible désormais de démêler la culpabilité des fauteurs de tragédies, ce moraliste panique visait essentiellement à réveiller ses contemporains doublement menacés par la mort spirituelle et l’Apocalypse planétaire, avec les moyens d’un Jérôme Bosch à la sauce bernoise.

VERTU DES ONCLES. - Qu’une famille ait des pères est une chose appréciable pour sa stabilité, mais jamais elle ne vivra vraiment sans oncles, ni sans tantes qui sont des oncles féminins. Blaise Cendrars l’a prouvé huit fois. Je contresigne.

Une photo de ma famille maternelle est la preuve par l’argentique que les oncles avaient déjà de l’avenir avant notre venue au monde. Je regarde cette photo regroupant un géant chercheur d’or, une institutrice vouée à l’alphabétisation de la jeune fille chinoise, deux champions de lutte à la culotte, trois élus du peuple paysan des hautes terres, une couturière vouée plus tard au désespoir par un Italien félon, tous debout autour du couple jubilaire de mes arrière-grands-parents maternels lucernois, et je me réjouis à mon tour d’être un oncle irrégulier, car c’est cela même qui distingue le père, régulier, de l’oncle : c’est sa position diagonale et défaussée, qui le fait avancer comme le cavalier des échecs - le meilleure exemple de style de progression pour une jeunesse refusant de marcher au pas…

PARLER À DIEU. - Il est difficile de parler aux autres, mais tout aussi délicat de se parler vraiment à soi-même. La prière me semble la meilleure façon de se parler à soi-même, en s’adressant à cette personne absolue qu’on appelle Dieu et qui nous est, disent les mystiques, plus intime que nous-mêmes. Mais savoir quand on prie vraiment...

PARLER À DIEU. - Il est difficile de parler aux autres, mais tout aussi délicat de se parler vraiment à soi-même. La prière me semble la meilleure façon de se parler à soi-même, en s’adressant à cette personne absolue qu’on appelle Dieu et qui nous est, disent les mystiques, plus intime que nous-mêmes. Mais savoir quand on prie vraiment...

Ou bien il y a cette parole involontaire que j’ai toujours cherché à retrouver, à l’image d’un Rozanov, dans son marmonnement unique, ou d’un Cingria quand il s’abandonne à son inspiration - cette parole qui porte elle aussi au-delà des mots, captée en deça de tout discours et modulant ce qu’on pourrait dire à la fois l’indicible et le tout-dire…

DE LA FRONTIÈRE. - S’il est un exercice sensible qui me captive à chaque fois que je passe une frontière, c’est bien le repérage de tel ou tel détail qui signale qu’on vient de passer d’un pays à l’autre. Du train descendant en grinçant la farouche vallée des Centovalli, qu’on atteint de Domodossola où tout exhale à l’évidence l’Italie du nord, l’observation nécessite une attention particulière, tant l’amont et l’aval semblent semblables par la densité des pentes forestières et l’herbe d’après la neige et les pluies, l’élancement et les bulbes des clochers également catholiques, la pierre des maisons anciennes et le béton des maisons plus récentes, et pourtant quelque chose s’est passé au passage de la frontière mais exactement quoi ? En entrant chez les gens cela ne ferait pas un pli : on le verrait à la forme des poignées de portes des cabinets ou à la forme particulière d’iceux. Critère basique de l’habitus, ainsi que le relevait Henri Calet à Territtet dans  Rêver à la Suisse : la forme particulière de l’urinoir ou du bidet, et le type du dispositif de chasse d’eau. Or cela n’est pas visible du train.

Rêver à la Suisse : la forme particulière de l’urinoir ou du bidet, et le type du dispositif de chasse d’eau. Or cela n’est pas visible du train.

Ce qu’on voit maintenant du train ce sont des villas jumelles comme il y en a désormais partout dans les provinces urbanisées d’Europe parvenue, et pourtant déjà se marque une nuance dans cette apparence de standardisation, perceptible comme est perceptible la différence de la ferme jurassienne suisse, à l’Auberson, et de la même ferme jurassienne française vers les Fourgs. Aussi les façons de finir le crépi d’un mur ou la taille d’une haie se modifient à vue d’œil, et c’est peut-être cela qui marque la différence : le fini. L’Helvète entend donner du fini à toute chose, et l’orgueil national en a fait un constat de longue date relevant pour ainsi dire de ce fait établi: que le travail swiss made est mieux fini. Sur la côte suisse du Léman, tout est joliment fini. En Savoie d’en face, au contraire: cela pèche du côté des finitions, mais c’est plus vivant je trouve, plus harmonieusement disharmonieux, cela ondule, cela ondule comme en Italie, et c’est pourquoi j’ai tant besoin d’Italie et de France pour mieux supporter la trop parfaite finition suisse.

QUELQU’UN ÉCRIT. - Dans le texte intitulé Trois jours, Thomas Bernhard lance son moulin à paroles au fil de pages immédiatement électrisantes au fil desquelles il définit une première fois ce qu’on pourrait dire sa manière noire avant d’expliquer d’où tout ça lui vient, comment la putain d’écriture lui est venue, cet affreux bonheur, comment cette funeste allégresse l’a pris au corps alors qu’il gisait en haute montagne, malade et solitaire, malade à tel point qu’on lui avait déjà fait le coup de l’extrême-onction, seul en face d’une putain de montagne à devenir fou, « et alors j’ai simplement attrapé du papier et un crayon, j’ai pris des notes et j’ai surmonté en écrivant ma haine des livres et de l’écriture et du crayon et de la plume, et c’est là à coup sûr l’origine de tout le mal dont il faut que je me débrouille maintenant ». Ceci après avoir précisé cela de basique qu’ « en ce qui me concerne, je ne suis pas un écrivain, je suis quelqu’un qui écrit ».