À propos de L’Alphabet des anges de Xochitl Borel, prix du roman des Romands et de Lettres-Frontières.

1. En commençant par le début

En préambule à ce premier livre singulier d’une jeune romancière à l’insolite prénom à consonance précolombienne, l’écrivain Blaise Hofmann, qu’on sait proche de la nature et des bêtes, évoque une « ode à la vie instinctive » à lire comme un poème en prose à valeur de « fable végétale », et l’exergue de Xochitl Borel en rajoute en proclamant que « les animaux c’est l’oral , les plantes c’est l’écrit ».

Est-ce dire qu’on va se la jouer New Age, retour à la racine et culte de Gaïa ? Non : c’est autre chose. D’ailleurs « vous qui entrez, pourrait-on dire par manière de parodie, laissez là toute référence ».

Et pourtant il y a bien de ça dans L’Alphabet des anges : c’est bien de retour à l’élémentaire ressenti et au plus simple, au plus spontané de l’éclosion des mots et du sens, du poids des mots et de leur aura qu’il s’agit dans ce livre de tous les débuts.

2. Attention : chute d’anges

Au commencement était la déchirure, et cela peut s’entendre de diverses façons. On tombe du ciel par une faille de celui-ci, après une première saison au paradis où des fluides, des fleurs et de lointaines voix nous berçaient comme dans un jardin suspendu, et tout à coup patatras : la terre est plus basse qu’on aurait cru et d’en bas le ciel aussi a l’air malade, on se sent déchu de quelque chose sans trop savoir de quoi, en tout cas ça fait mal, on constate qu’un père hier si sûr est aussi « noir » aujourd’hui de maladie, on n’en saura pas plus mais cela semble faire partie de « la vie », ainsi qu’on le dit: « C’est la vie », et que dire de plus ?

Et d’autres expressions toutes faites seront à disposition quand, en dépit de son sentiment, de l’idée qu’on pourrait « le garder », on conviendra qu’il est plus raisonnable de le faire « passer », sans trop préciser de quoi il s’agit.

Mais vous avez deviné, n’est-ce pas ? Vous avez compris que cette naissance annoncée n’est pas « adéquate » en ces circonstances, et qu’en conséquence il va s’agir, ainsi que l’édicte le père qui-a-les-pieds-sur-terre en dépit de sa maladie, de « faire le nécessaire »…

3. Le sens et son double

On reconnaît un véritable écrivain, ou ce qu’on appelle un poète, à son rapport particulier avec les mots. De même qu’un romancier aime les phrases, un poète aime aller au fond des mots, si l’on peut dire, pour mieux faire le tour des choses.

Or un autre personnage entretient, avec les mots, un rapport d’une égale densité, et c’est l’enfant découvrant les choses à travers les mots, ceux qui font mal et ceux qui consolent, ceux qui ne veulent encore rien dire, avant même que l’enfant ne paraisse puisque des mots décident déjà de son sort en affirmant qu’on va le faire passer et que pour cela l’on recourra à la faiseuse d’anges, et l’on resterait alors sans voix si le roman n’avait une autre histoire à raconter.

4. À la case réel.

Une difficulté, pour un romancier qui serait à la fois un poète, tient à la conciliation des éléments narratifs se rapportant à la réalité triviale, sans jugement de valeur portée sur celle-ci, avec un langage plutôt imagé et symbolique qu’on pourrait dire poétique, sans que l’écrivain ne « poétise » pour autant. Il est évident qu’il y a de le poésie dans le réel même, et parfois le plus ordinaire, mais comment l’exprimer sans emphase ni préciosité ?

De cet équilibre difficile à tenir, L’Alphabet des anges se joue d’une façon à la fois ingénue et naturelle, en combinant un ancrage très précis dans le réel d’une situation dénuée de poésie – l’avortement ne porte guère au lyrisme, n’est-ce pas – que prolongent cependant des images suggestives (la polysémie des aiguilles) ou des échos émotionnels relevant de l’affectivité.

« Au niveau du réel », comme on dit, le récit, même elliptique, reste tout à fait linéaire et intelligible, mais tout un non-dit s’exprime alors, précisément, par des cristallisations verbales relevant de la poésie dégagée de l’anecdote et nous communiquant des sentiments qui nous associent à ce que vivent les personnages du roman.

5. Quand la vie s’accroche

L’Alphabet des anges est le roman de la vie plus forte que la mort, dont une plante vivace est le symbole végétal fixé par le prénom d’Aneth, l’enfant-ange arraché au néant.

Une question triviale salue ce miracle incarné : « Pardon, mais c’est à vous ça ? », qui introduit à la fois le personnage dont on pourrait craindre qu’il ne comprenne rien à « ça », malgré sa qualité de spécialiste de la psychologie enfantine, et la sauvageonne Aneth qui, contre toute attente, va nouer avec lui une relation complice et le révéler pour ainsi dire à lui-même, comme il en va d’ailleurs de tous les personnages du roman, qui déjouent le constat posé par une autre question : « Est-il possible que l’on soit à ce point tous des inconnus ? »

Tout à fait pénétrante, alors, et combien généreuse, est l’observation de la romancière montrant non pas l’opposition irréductible, qui serait dogmatique, entre la « science » du psychologue et la vie instinctive, et parfois « géniale», de la petite Aneth, mais la possible rencontre de deux individus qui se frottent l’un à l’autre, parfois avec des étincelles, et s’apprivoisent, comme Soledad et Anne s’apprivoisent en « personnes adultes », se confient l’une à l’autre et se vivifient mutuellement.

6. Le chant du monde

Il y a le poids du monde et son contraire : le chant du monde.

Du côté de la nécessité, tout pèse, et le premier roman de Xochitl Borel n’en fait pas l’économie, évoquant diverses situations confinant à la tragédie intime, dont un inceste sordide dévoilé de manière inattendue. Mais là encore la vie semble à tout coup plus forte, et la beauté du monde, invisible à certains yeux plombés par l’insensibilité, peut se percevoir encore par une enfant frappée de cécité, comme on le découvre à la fin du roman.

À fines touches et pour chaque personnage, Xochitl Borel trouve les mots justes, révélateurs, parfois effrayants de prosaïsme (« une bonne chose de faite », dira-t-on après l’avortement), ou joueurs et folâtres dans la bouche facétieuse de l’enfant.

Le chant du monde pourrait n’être qu’un embellissement artificiel relevant du maquillage « positif ». mais la vraie poésie trouve de la beauté partout, ou de la drôlerie, du comique ou de l’émotion, et « tout ça » fonde le sentiment que cet Alphabet des anges dit vrai.

7. Du noyau et de la papatte.

La qualité d’un écrivain se distingue à mes yeux, et quelle que soit la dimension et l’amplitude de son talent, par deux composantes que je dirai, d’une part, son noyau – on pourrait dire son âme -, et d’autre part sa patte, son style, son ton unique, le « petite musique » dont parlait Céline ou ce qu’on pourrait dire familièrement la papatte.

Xochitl Borel me semble de ceux qui, dans sa génération, plutôt rares à vrai dire en nos contrées, ont à la fois l’un et l’autre : le noyau et la papatte.

Son premier roman est un vrai premier livre, avec ses qualités d’originalité et de sérieux, de fraîcheur et de gravité, d’empathie et d’utopie au meilleur sens du terme, mais aussi sa naïveté, sa fragilité et ses limites.

Le très bon accueil que L’Alphabet des anges a reçu du public, et notamment des jeunes lecteurs de ce pays qui l’ont plébiscité à l’enseigne du Roman des Romands, n’a rien d’artificiel ou de complaisant, ni moins encore d’étonnant, dans la mesure où son approche de situations délicates ou difficiles (en deux mots : l’avortement et le handicap) relève d’une honnêteté foncière rompant autant avec le langage des spécialistes qu’avec les bons sentiments convenus.

Comme sa protagoniste Soledad, Xochitl Borel en appelle plus à l’instinct qu’au discours assuré, à la sensibilité intuitive plus qu’au savoir dogmatique. De surcroît il y a de la beauté dans le monde qu’elle montre, de la noblesse dans ses personnages, de l’humour et de la gaieté dans sa façon de dire « tout ça », nous faisant pressentir et espérer d’autres merveilles…

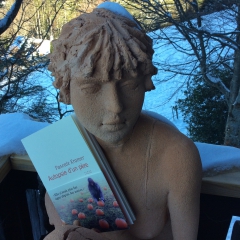

Xochitl Borel. L’Alphabet des anges. Editions de L’Aire, collection Alcantara, 130p. 2014.

Celle d’un grand dissident à la Chomsky, naturellement taxé de "complotisme ", ou plus près de nous celle de mon ami Jean le fou, alias Ziegler, présumé "traître à la patrie" aux yeux de nos moralistes de droite, m'intéressent en cela qu'elles rompent avec le discours dominant de l'Empire, comme les voix même parfois contradictoires des dissidents soviétiques (Soljenitsyne si différent d'un Zinoviev...) rompaient avec le mensonge d'Etat du Kremlin, évidemment perpétué de nos jours par le tsar ploutocrate Poutine.

Celle d’un grand dissident à la Chomsky, naturellement taxé de "complotisme ", ou plus près de nous celle de mon ami Jean le fou, alias Ziegler, présumé "traître à la patrie" aux yeux de nos moralistes de droite, m'intéressent en cela qu'elles rompent avec le discours dominant de l'Empire, comme les voix même parfois contradictoires des dissidents soviétiques (Soljenitsyne si différent d'un Zinoviev...) rompaient avec le mensonge d'Etat du Kremlin, évidemment perpétué de nos jours par le tsar ploutocrate Poutine.

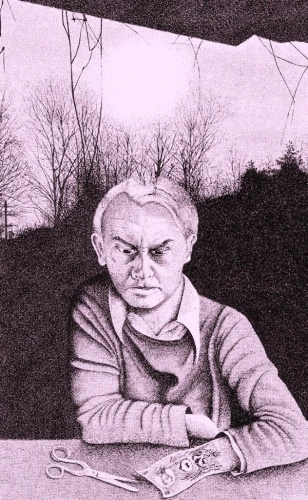

Pascale Kramer. Autopsie d’un père. Flammarion 2015, 210p.

Pascale Kramer. Autopsie d’un père. Flammarion 2015, 210p.

Une vie quintessenciée

Une vie quintessenciée  Bons baisers de Chamby...

Bons baisers de Chamby...