En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Celui qui a un nain de jardin dans la tête / Celle qui ne supporte plus les rangements silencieux de ses voisins Gantenbain / Ceux qui plient leurs vêtements par ordre de grandeur avant d’avoir un Rapport / Celui qui pratiquait le nudisme au Monte Verità vers 1925 et en déduit la performance sensationnelle de ses 105 ans / Celle qui a cessé de fumer le cigare à 87 ans / Ceux qui estiment qu’on ne peut être à la fois Tessinois et rappeur / Celui qui félicite le patron de l’Auberge de l’Ange pour la tenue de ses WC / Celle qui regarde les gens qui l’entourent dans la benne du téléphérique du Säntis (37 putains de francs suisses aller-retour) en se disant que ce serait tragique de se fracasser dans les rochers avec des gens si comme il faut / Ceux qui se demandent ce que mâchent les chèvres / Celui qui encourage les randonneurs à photographier sa ferme fleurie et son chien Luppi / Celle qui a sa chambre attitrée au Waldhaus de Sils-Maria même quand elle séjourne à Saint-Barth / Ceux qui fréquentent le séminaire de gestion mentale à la Pension du Commendatore Panzerotti / Celui qui s’endort pété à l’ecstasy dans son costume traditionnel du Toggenbourg / Celle qui préfère les joueurs de jass aux pécore du Canasta Club / Ceux qui prétendent que les culs des vaches suisses sont plus nets que ceux des moutons d’Ouessant / Celui qui lit et annote le Kierkegaard de Jean Wahl au bord de la rivière avant de s’apercevoir qu’une baïonnette y est immergée / Celle qui a rencontré l’homme de sa vie sur le quai de Gondenbad en 1973 et qui y revient après sa mort tragique en Vespa / Ceux qui n’ignorent rien de Paris Hilton dans leur alpage des hauts de Grindelwald / Celui qui parle volontiers de son adhésion à la théosophie aux clients du minigolf dont il est le gardien / Celle qui a offert gratos ses services de lingère émérite au tribun nationaliste Blocher / Ceux qui refusent de visiter la collection d’art Bührle au prétexte qu’un marchand d’armes ne peut être un collectionneur fiable / Celui qui revoit l’expo Munch de Bâle pour la septième fois / Celle qui tapine dans les musées d’art contemporain / Ceux qui estiment qu’un Giacometti ferait quand même bien sur leur pelouse de la Côte Dorée tout en hésitant sur le prix / Celui qui invoque les Puissances Supérieures en parcourant le Sentier Santé de Saint-Moritz / Celle dont le père et les deux oncles sont morts de silicose dans le tunnel dont on fête le centenaire / Ceux qui ne kiffent pas les diminutifs dont les Alémaniaques gratifient toute chose, du Blümli au Schatzeli et du Chäsli au Bettmümfeli, en passant par le Stocki du Vatti…

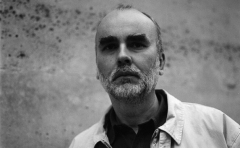

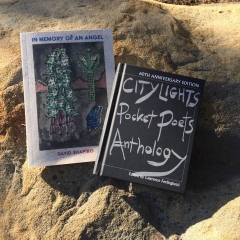

Cette solution nous est suggérée par Philippe Claudel dans son dernier livre intitulé Inhumaines, que mon amie-Facebook par moi surnommée la belle Brabançonne m'avait recommandé, et sur lequel je suis tombé samedi dernier en découvrant la nouvelle bouquinerie de Cedric Simon, immédiatement avenant et aussi fou de livres que je le suis depuis l'âge de raison (donc ça va faire 60 ans mercredi), juste à côté du Bout du monde genre café bohème hors d'âge, et à l’enseigne de L’Imprudence.

Cette solution nous est suggérée par Philippe Claudel dans son dernier livre intitulé Inhumaines, que mon amie-Facebook par moi surnommée la belle Brabançonne m'avait recommandé, et sur lequel je suis tombé samedi dernier en découvrant la nouvelle bouquinerie de Cedric Simon, immédiatement avenant et aussi fou de livres que je le suis depuis l'âge de raison (donc ça va faire 60 ans mercredi), juste à côté du Bout du monde genre café bohème hors d'âge, et à l’enseigne de L’Imprudence.

William Trevor et Joseph O'Connor

Il semble que certains pays, à l'image d'individus, soient dotés de talents particuliers, et c'est ce qu'on pourrait se dire à propos de l'Irlande en matière de littérature, qu'il s'agisse de son fonds populaire de chansons et de légendes ou de la magnifique pléiade d'auteurs qui en est issue, d'Eugene O'Neill à James Joyce ou de Yeats à Seamus Heaney, en passant par Oscar Wilde, Samuel Beckett ou John McGahern.

Aujourd'hui encore, de nombreux écrivains manifestent cette vitalité très singulière, et de nouvelles preuves éclatantes nous en sont données par deux auteurs proches à divers égards en dépit de leur différence d'âge: William Trevor (1928-2016) et Joseph O'Connor (né en 1963).

De William Trevor, nous connaissions déjà quelques romans, tel le poignant En lisant Tourgueniev (Phébus, 1993) qui nous plonge dans la douce folie poétique d'une femme hypersensible qu'écrase son milieu grossièrement puritain, avant de découvrir le nouvelliste exceptionnel de Mauvaises nouvelles (Phébus, 1999) et plus encore de Très mauvaises nouvelles, qu'un chroniqueur du New Yorker a qualifié de «plus grand auteur vivant de nouvelles de langue anglaise».

Observateur d'une rare finesse, que son oreille rend capable de rendre toutes les nuances du parler propre à ses personnages fort variés, généralement entre très petite et très moyenne bourgeoisie, William Trevor a également un sens aigu des situations symboliques. Ses nouvelles sont donc à la fois chargées émotionnellement et intéressantes du point de vue social ou psychologique, sans jamais donner dans la démonstration. En outre, ce sont des bijoux du point de vue de l'élaboration, où la concision (maestria du dialogue) va de pair avec la force d'évocation plastique et la profondeur de la perception et de la réflexion.

Observateur d'une rare finesse, que son oreille rend capable de rendre toutes les nuances du parler propre à ses personnages fort variés, généralement entre très petite et très moyenne bourgeoisie, William Trevor a également un sens aigu des situations symboliques. Ses nouvelles sont donc à la fois chargées émotionnellement et intéressantes du point de vue social ou psychologique, sans jamais donner dans la démonstration. En outre, ce sont des bijoux du point de vue de l'élaboration, où la concision (maestria du dialogue) va de pair avec la force d'évocation plastique et la profondeur de la perception et de la réflexion.

La première des dix Très mauvaises nouvelles réunies ici, intitulée Torridge, est exemplaire à cet égard. Comme dans le film Festen, son thème est le dévoilement public d'un secret refoulé et la mise en cause de l'hypocrisie sociale. Humilié en son enfance, le dénommé Torridge (surnommé «Porridge» pour son visage évoquant un pudding) fait scandale, trente ans plus tard, à la fin d'un repas où ses anciens camarades de classe et leurs familles l'ont invité pour se payer sa tête une fois de plus Or, à la veulerie grasse de ses condisciples, Torridge oppose la finesse acquise d'un homme libre, qui fracasse le conformisme ambiant par la révélation d'un drame remontant aux années de collège et impliquant les moeurs des admirables pères de famille.

Cependant, rien n'est jamais simple dans la psychologie des personnages de Trevor, qu'il s'agisse (Amourettes de bureau) de telle jeune secrétaire culbutée sur la carpette le lendemain de son entrée en service par un séducteur «marié à une malade», ou (dans Une nature compliquée) de tel monstre d'égoïsme, esthète et glacial, dont on découvre soudain qu'il pourrait être humain en creusant la moindre.

Les personnages de William Trevor ont tous quelque chose de vieux enfants perdus, comme le trio de l'incroyable Présente à la naissance, où le baby-sitting et les soins palliatifs se fondent à l'enseigne d'un délire inquiétant, la grosse «limace blanche» qui se prélasse (dans O, grosse femme blanche!) dans le parc d'une école où un enfant battu se meurt, les couples débiles (dans Le pique-nique des nounours) qui se retrouvent avec leur mascotte sous le regard assassin d'un des conjoints, ou cette paire de doux dingues (dans Les péchés originels d'Edward Tripp) dont le mysticisme fêlé détermine la conduite délirante.

S'il lui arrive d'être aussi méchant qu'une Patricia Highsmith, dont il est souvent proche par la noirceur autant que par la sourde compassion - comme dans la terrible Rencontre à l'âge mûr où un type vieillissant doit servir d'alibi adultérin à une horrible mégère -, William Trevor pratique à vrai dire cette «bonne méchanceté» qui nous blinde, à doses homéopathiques, contre l'adversité et le mal rampant. Ses nouvelles, comme celles d'une Flannery O'Connor, sont ainsi de sacrés toniques.

A cours d'une croisière touristique qui les fait se rencontrer à Ispahan, deux personnages de William Trevor (dans une des Mauvaises nouvelles) échangent ces paroles: à la femme qui demande «pourquoi pensez-vous que je vous ai confié ce secret?», l'homme répond «parce que nous sommes des navires qui se croisent dans la nuit».

Or, ce dialogue pourrait être tenu par les protagonistes d'Inishowen, nouveau roman de Joseph O'Connor qui, après le mémorable Desperados (Phébus, 1998) déploie plus amplement encore sa vision de l'Irlande et de l'homme contemporain dans un roman reprenant mine de rien, sous les aspects de la violence et de la déglingue contemporaines, les grands mythes de Roméo et Juliette et de Tristan et Iseut.

Inishowen, marque de whiskey, est aussi le nom d'un petit port du Donegal, au nord de l'Irlande, où un nourrisson de sexe féminin fut abandonné à la veille de la Noël 1948 et où un adolescent, fils d'un flic de Dublin et tué par des mafieux traqués par celui-ci, a été enterré un peu moins d'un demi-siècle plus tard. C'est à Inishowen qu'Ellen, prof de gauche mariée à un spécialiste de chirurgie plastique établi à New York, retrouve la trace de sa mère par l'entremise d'un couvent. A Inishowen, aussi, que Martin Aitken, policier très engagé dans la lutte antiterroriste et antimafieuse, récemment divorcé et relevant d'un alcoolisme lourd, rêve en ces jours de Noël 1994, de se rendre sur la tombe de son garçon. Le hasard fait ces deux destinées se croiser à Dublin, où Ellen, en phase terminale de cancer du pancréas, tombe dans une rue, où Martin la relève.

Ces deux êtres blessés, pétris de la même pâte hypersensible, passeront une nuit ensemble allongés l'un à côté de l'autre, avant que l'ombre de la mort ne les rattrape, l'un par la maladie et l'autre par un tueur. S'ils ne se connaissent que le temps d'une trop brève rencontre, le lecteur les aura plus longuement approchés, le temps du roman, compris et aimés. Mais Inishowen n'est pas qu'une histoire d'amour «possible» non réalisée: ce sont aussi de multiples non-rencontres réalisées. Entre Ellen l'idéaliste aux sentiments délicats et son époux philistin, aux vues bornées de matérialiste. Entre le même pleutre menteur et son fils Lee ou sa fille Elizabeth. Entre Martin et Valerie que la violence du monde ont séparés.

Avec l'Irlande convulsive en toile de fond, bordélique mais combien vivante aussi, et tel regard latéral sur une Amérique dont les familles apparemment policées n'échappent pas à une sorte de nouvelle barbarie (un repas de Noël assez carabiné chez les Amery), Joseph O'Connor nous prouve une fois de plus que le roman, par le truchement de personnages puissamment incarnés, peut avoir valeur à la fois de sismographe social et d'école de la sensibilité, de miroir des moeurs et des valeurs d'une époque.

William Trevor, Très mauvaises nouvelles, traduit de l'anglais par Katia Holmes. Phébus, 250 pp.

William Trevor, Ma maison en Ombrie, réédition en poche. Phébus, Libretto, 240 pp.

Dernier recueil paru : Hôtel de la lune oisive, Phébus.

Joseph O'Connor, Inishowen, traduit de l'anglais par Gérard Meudal et Pierrick Masquart. Phébus, 518 pp.

Les fulgurants paradoxes d'Annie Dillard

D'innombrables livres actuels ne visent qu'à l'évasion et à l'oubli du réel, tandis que ceux d'Annie Dillard nous y ramènent à tout coup, et particulièrement cet ensemble fascinant de fragments et variations sur de mêmes thèmes que constitue Au présent.

Mais attention: le réel d'Annie Dillard n'a rien à voir avec ce qu'on appelle «le quotidien», entre psychologie de sitcom et plaisirs minuscules. Ce que son regard isole est à la fois réel et inconcevable, qui renvoie au grand pourquoi de toute chose et au comment vivre la vie qui nous est donnée. Pourquoi par exemple y a-t-il au monde, nom de Dieu, des nains à tête d'oiseau, nos frères humains avérés dont les rares qui ne meurent pas en bas âge peuvent atteindre 90 centimètres? Eh bien, au nom même de Dieu, le Talmud stipule une bénédiction appropriée à chaque personne atteinte d'une malformation congénitale. Ainsi sera-t-il recommandé de bénir la naissance de l'enfant à fentes brachiales de requin et à longue queue, le bébé frappé du syndrome de la marionnette («apparemment, prévient le médecin, le rire n'est pas lié à un sentiment de joie») ou le nourrisson sirénomèle qui n'a qu'une jambe et dont le pied est tourné vers l'arrière.

Evoquant le silence professionnel qui entoure de telles naissances, Ernest Becker, cité par l'auteur, affirme que «si l'homme devait appréhender pleinement la condition humaine, il deviendrait fou». Or l'homme loue Dieu. Saint Paul écrit aux chrétiens de Rome: «Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien.» Ce qui fait bondir Dillard: «Et quand donc, au juste? J'ai raté ça.» Et d'ajouter qu'au fil de ses longs voyages autour du monde elle a «vu les riches fermement établis renvoyer les affamés les mains vides», alors que tous, pêle-mêle, se partageaient biens spirituels et déboires physiques en toute injustice «divine»...

Est-ce à dire qu'Annie Dillard rejette toute divinité et toute spiritualité? Au contraire, elle y puise et y plonge à tout instant, avec une sorte de jubilation mystique qui la rapproche de Teilhard de Chardin (l'un de ses champions avec le Baal Shem Tov des Hassidim) qu'elle cite à tout moment dans ses pérégrinations paléontologiques ou ses visions prémonitoires (longtemps interdites de publication par l'Eglise). Passant sans transition d'une histoire naturelle du sable ou de l'observation des nuages à l'évocation du parking jouxtant l'étable légendaire où le Christ gigota, des sacrifices humains consentis par le premier empereur de Chine autant que par Mao à l'accouplement des martinets en plein vol, des statistiques dont on ne peut rien faire («parmi les 75 bébés nés aujourd'hui aux Etats-Unis, un trouvera la mort dans un accident de voiture») au paradoxe apparent d'un Dieu tout-puissant qui n'en demande peut-être pas tant, Annie Dillard ne cesse de nous déconcerter et de nous bousculer, mais aussi de nous remplir les poumons du souffle de sa pensée et de sa parole.

Grande voyageuse au propre et au figuré, reliant à tout moment les deux infinis pascaliens, le froid glacial du cosmos et les nappes ardentes de la vie animée, l'empilement des strates d'occupation humaine (soixante couches dans la grotte française de la Combe Grenal) et le présent multiple qu'elle vit et que nous vivons au même instant, cette aventurière de l'esprit a précisément le mérite de nous rendre le monde et notre vie plus que présents.

Annie Dillard, Au présent. Traduit de l'anglais par Sabine Porte. Christian Bourgois, 220 pp.

Les pêcheuses de perles de l’île de Liam m’invitent à participer à leur plongée nocturne.

Elles se montrent honorées de me voir bander lorsqu’elles m’oignent de graisse de baleine, mais ensuite nos corps ne sont plus dévolus qu’aux gestes de la conquête silencieuse.

Le royaume où nous descendons n’est plus tout à fait de ce monde, et pourtant les corps paraissent se fondre là-bas dans la substance originelle de l’univers.

La perle est comme une dent de dieu dans la bouche de l’océan, que protègent des légions de murènes. L’arracher à la nuit est tout un art. Je sais qu’un faux mouvement serait fatal. Je n’ai cependant qu’à imiter scrupuleusement les plongeuses qui me surveillent sous leurs lunettes à hublots.

De temps à autre je sens la caresse des seins ou des fesses d’une sirène qui remonte, la perle entre les dents.

J’ai remarqué leur façon de se tenir à la corde comme à un pal et de se la glisser parfois dans la fente.

L’eau de la surface mousse à gros bouillons jouissifs sous les lampes des sampans. C’est un plaisir grave que de replonger après avoir repris son souffle sous le dôme ruisselant d’étoiles de la mer de Chine.

(Extrait de La Fée Valse, recueil paru aux éditions de L'Aire en mars 2017)

Chroniques de La Désirade (14)

Max Dorra et l'art de trouver un truc quand on cherche un machin. En souvenir de René Berger, télanthrope, avec des rebonds du côté de Francisco Varela et Vassily Rozanov...

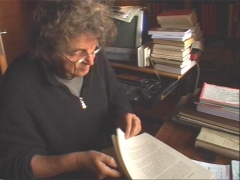

Je ne suis pas philosophe et ma culture scientifique est à peu près nulle, mais je me suis senti comme chez moi dans le livre de Max Dorra, Quelle petite phrase bouleversante au cœur d’un être ?, dont je lisais ce matin-là ces lignes à ma bonne amie en train de potasser ses dossiers sur l’apprentissage des adultes et, plus précisément, sur les travaux de Francisco Varela : « Le cerveau. De quoi rêver. Il faudrait, pour explorer ce cosmos, imaginer un véritable équivalent de la NASA. Et avant tout, une NASA de la mémoire. La formation d’un chercheur y serait diversifiée. Neurophysiologiste, il partirait à la conquête de l’encéphale, tout en sachant qu’il en modifiera les connexions en les observant. Poète, il laisserait venir les métaphores, ces carrefours germinatifs entre associations et modèles. Il devrait aussi ne pas ignorer l’histoire de la philosophie, ne serait-ce que pour débusquer les préjugés idéologiques, voire les croyances qui pourraient à son insu parasiter sa propre démarche. Neurophysiologiste, poète, philosophe, il lui faudrait de toute façon être capable d’accueillir l’inattendu, pour élaborer des concepts nouveaux, et avoir ainsi une chance de commencer un jour à comprendre le cerveau humain ».

Lorsqu’elle a entendu l’expression « d’accueillir l’inattendu », ma bonne amie a murmuré « serendipity », qui m’a rappelé du même coup la première fois que j’ai entendu ce mot dans la bouche de René Berger, sur un trottoir lausannois (rayon de soleil oblique flamboyant sur le capot argenté de ma Honda Jazz…) et que j’ai retrouvé dans le dernier essai, Rameaux, de Michel Serres.

Serendipity, francisée en serendipité : ou l’art de trouver un truc quand on cherchait un machin. Dès que le mot fut lâché, L. me sortit une paire de feuillets photocopiés d’un livre de Jacques Lévy qui détaillait le concept à sa façon; le même Jacques Lévy, spécialiste de l’internet (et plus récemment des blogs) dont j’ai lu les livres en 1996, quand je préparais mon « roman virtuel », devenu Le viol de l’ange, d'une structure qui procède de la même phénoménologie poétique. Serendipity: terme forgé par Horace Walpole à partir d'un conte persan... Je cueillis alors Walpole dans ma bibliothèque, mais c'était Le château d'Otrante, acheté en 1969 chez Maspéro, haut-lieu de littérature militante. Bref: connexions, associations, liaisons et nouveaux greffons comme en lisant les pages de Proust sur le rêve, et voici que Max Dorra m'apprenait justement que le père de Proust avait joué un rôle crucial à l'époque de Broca, etc.

Max Dorra lui encore, après avoir rompu une lance contre « l’actuelle fétichisation de la scientificité », revient sur les prétentions scientifiques du structuralisme, qui valaient leur poids de dogme au tournant de nos vingt piges, pour conclure sans conclure : « La linguistique, de toute façon, méconnaît une part essentielle de la parole : la musique des phrases, le rythme des corps, l’imprévu des mimiques, la danse des gestes ».

Accueillir l’inattendu : quel plus beau programme pour un écrivain et, plus généralement, pour n’importe quel lecteur ? L'écrivain russe Vassily Rozanov l’a saisi mieux que quiconque : je m’assieds pour écrire telle chose, et c’est telle autre qui me vient de tout ailleurs, de plus profond ou de la simple apparition de la nuque de ma bien-aimée dans telle lumière de tel instant. Et voici qu'au même instant je lis sur un autre feuillet polycopié de ma moitié, signé Francisco Varela : « Le cerveau n’est pas un ordinateur »…

Max Dorra n’est pas non plus un homme-machine mais un médecin-poète poreux. Un soir à la radio, le comédien Jacques Weber disait que Shakespeare était à ses yeux le poète absolu de la porosité, à savoir: la capacité de tout absorber et de tout transmuter. Or tout cela va contre tous les savoirs claquemurés, tous les pouvoirs jaloux, tous les fanatismes aussi. Ce n’est pas l’ouverture à n’importe quoi ni l’omnitolérance, mais c’est une saine éthique de l’imitation de Socrate au temps de l'ondulatoire et corpusculaire serendipity…

Max Dorra. Quelle petite phrase bouleversante au coeur d'un être ? Gallimard, coll. Connaissance de l'inconscient, 2005.

Celui qui prend l’avis de John Armleder pour la déco de son caisson de détente spirituelle /Celle qui estime que « la guerre c’est la beauté » / Ceux qui savent que la vraie beauté de la taupe modèle est intérieure / Celui qui sait que l’éthique sans réseau solide ne peut pas gagner / Celle qui porte un string griffé Lucio Fontana / Ceux qui se sentent très libre de dire ce qu’ils pensent de la finance internationale sur la Hotline de l’Entreprise en tout cas sous pseudo / Celui qui se fait un plan Q à Shanghai / Celle qui se sent au bord de céder au requin bleu sosie de Brad Pittt à la chinoise / Ceux qui n’en reviennent pas de se retrouver au top sans avoir rien fait / Celui qui banque sans provision / Celle qui se la joue Boni and Cash / Ceux qui briguent le leadership du produit structuré du New Market Show de Pudong / Celui qui s’identifie à l’Entreprise au niveau des gains et profits / Celle qu’on appelle la Tueuse du Panier / Ceux qui ont repéré ze place to be / Celui qui vit en phase avec le nasdaq et le yen renforcé / Celle qui pense « primes » depuis sa période Pampers / Ceux qui se définissent plutôt comme facilitateurs qu’en tant que chasseurs-cueilleurs du Bund/ Celui qui vit le stress post-traumatique du trader trahi / Celle qui gère de grosses fortunes sans prendre un gramme / Ceux qui se réclament de la Bible pour justifier de leur fortune bien vue du Copilote selon Billy Graham / Celui qui a connu Soros àDavos / Celle que Paulo Coelho appelle l’Alchimiste de ses placements / Ceux dont une menace d’enlèvement marque l’entrée en Bourse / Celui qui ouvre son coffre pour aérer son Titien / Celle qui a épouse un banquier sans visage TBM / Ceux qui citent parfois le Che pour flatter les actionnaires / Celui qui est prêt à investir dans le recyclage des organes sains mais hors de Suisse et par firme-écran à Singapour / Celle qui gagne un million de dollars à l’émission Cash or Clash pendant que sa mère boursicote sur son Atari hors d’âge et que son père grappille des peanuts à Wall Street / Ceux qui estiment que quelque part un Bonus justifie une vie / Celui qui est devenu banquier à vie vers trois ans sur cooptation des Pontet de Sous-Garde réunis à Courchevel / Celle qui ne voit pas d’un bon œil l’imam pissant ledinar / Ceux qui répètent au téléphone qu’ils sont armateurs et non arnaqueurs/ Celui qui dépose toutes ses économies à la Banque qui lui signe un reçu hélas oublié dans le tram / Celle qui pense que c’est dans la nature humaine de vouloir gagner toujours plus alors qu’elle même n’a jamais été intéressée mais ça aussi tient à la nature humaine vous savez quand on y pense / Ceux qui décident parce qu’il paient et cesseront de payer sans le décider, etc,

(Cette liste a été complétée en marge de la lecture (très conseillée) de Belleville Shanghai Express, de Philippe Lafitte, paru chez Grasset et disponible au prix de 18 euros)

Peintur: Yue Minjun

Chroniques de La Désirade (8)

De l'abus du qualificatif poétique et de la poésie devenue n'importe quoi. L'hommage de Cees Nooteboom à un lecteur idéal. Que la lecture du monde participe (idéalement) au processus poétique.

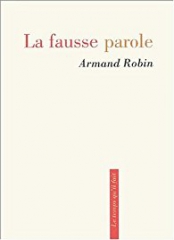

Les mots galvaudés sont légion dans le monde de ce qu'Armand Robin appelait la fausse parole, en poète attentif à la dégradation du langage soumis à la propagande politique ou aux formules aussi creuses que clinquantes de la publicité.

Pour celle-ci, taxer l'annonce d'une croisière de luxe d'intensément poétique est aussi légitime que pour un chroniqueur sportif de qualifier de poétique, voire d’historique, tel geste de Roger Federer.

Innocente façon de parler que de qualifier de poétique un coucher de soleil balancé sur Instagram ? Oui et non, vu que voir du poétique partout revient peu à peu à banaliser toute poésie, comme on déprécie la peinture d'un Van Gogh en la reproduisant sur des cravates ou des tapis d'ordis.

D'un Hollandais volant à l'autre, je suis tombé hier soir sur un poème du Batave Cees Nooteboom dédié à un certain Paul Hoffmann; et voici le poème traduit du néerlandais par Annie Kroon, your attention please :

Le poète du lire

À Paul Hoffmann

vint à ma rencontre

dans ma candeur obscurcie

une trace lumineuse,

dans une tour

de délire sacré

celui-la seul

entendit ce que je disais

quand moi-même je ne l'entendais pas,

entendit l'autre en moi,

m'accorda

avec l'oreille la plus fine pour les chants voilés,

me donna son accord,

dans l'exil,

dans un pays vide qui était à d'autres

il avait répété et repassé des mots

jusqu'à ce qu'ils fussent eux-mêmes.

Bien armé il retourna

vers leur honte antérieure,

vers leur langue

devenue muette d'avoir menti,

leur langue corrompue

qu'il recueille et soigne,

guérit par des poèmes,

qu'il rend à elle-même.

La lumière pousse de son âme,

des lauriers de neige cernent son front.

Tu resplendis, toi, le professeur,

le poète du lire.

Pourquoi Cees Nooteboom parle-t-il de Paul Hoffmann, germaniste autrichien distingué et prof de lettres à Tubingen, comme d'un « poète » ? N'est-ce pas là aussi un abus de langage ou, pire, une flatterie académique ?

Pas du tout. Car le Herr Professor était aussi un passeur, qui invitait chaque année des poètes dans la mythique tour d'Hölderlin, a Tübingen, au cœur de l'Allemagne de Goethe et de Schiller dont le nazisme avait avili la langue.

Veiller sur le langage, bien commun s'il en est, ne se borne pas à une tâche académique, mais relève d'une activité impliquant à la fois écrivains et lecteurs, poètes et critiques, journalistes et usagers des transports publics, etc.

Lorsque le furieux Léon Bloy se livre à l'Exégèse des lieux communs, avant Karl Kraus ou Kurt Tucholsky en guerre contre la langue de bois bourgeoise ou nazie, il fait œuvre de poète, et sa pensée-lumière, le laser de son style, la beauté de ses images fracassant les clichés nous bouscule et nous éclaire comme lorsque nous lisons L'Iliade du vieil Homère ou Les fleurs du mal du jeune Baudelaire.

La poésie n'est pas plus une façon d'enjoliver la réalité qu'une quintessence cérébralisée de vocables abscons seulement déchiffrables par quelques initiés: la poésie est une lecture du monde et l'essai d'exprimer, de traduire, d'interpréter, de corriger, d'épurer, de simplifier, de revenir aux sources, de lancer des sondes vers les étoiles (« La terre est bleue comme une orange », etc.) qui traverse le pied léger (ou l'esprit obsessionnellememt vrillé au pied de la lettre ) tous les états du langage.

Alors poétique le coucher du soleil ? Et comment, autant que l'aurore aux doigts de rose du jeune Homère ! Faut juste être attentif, comme le lecteur créatif l'était à la lecture des poètes, etc.

Celui qui a modélisé les structures narratives des romans de Barbara Cartland qu'il épice de rebondissements piqués à Marc Musso et Guillaume Levy / Celle qui a rencontré son futur ex dans un épisode de Friends / Ceux qui ont plus vécu en regardant Dallas qu'en s'ennuyant aux Bahamas / Celui qui dit à sa coiffeuse que le secret de fabrication d'un best-seller se réduit à sujet + verbe + complément et tu te trouves un agent à solide carnet d'adresses / Celle qui sait de quoi elle parle vu qu'elle a été l'attachée de presse d'Alexandre Jardin “sur” le Japon / Ceux qui font un biopic du biographe de la secrétaire de Marcel P. / Celui qui envoie le pitch de sa story à l'agent Samuelson connu pour son sérieux en affaires / Celle qui se dit et pourquoi pas moi ? en lisant les Mémoires de Nabilla / Ceux qui déconstruisent le pacte narratif de Love Story pour en faire une vraie tragédie de 2017 dont ils réserveront les droits annexes “sur” le Japon / Celui qui imagine un nouveau Maigret avec la femme de Columbo et le spleen de Wallander après que sa compagne l'a plaqué pour un joueur de golf / Celle qui se reconnaît dans le nouveau roman de Frédéric Beigbeder et va donc l'attaquer par médias interposés et en justice s'il nie l'avoir violée du regard dans le loft de Stéphane Bern / Ceux qui écrivent des romans à succès en espérant qu'ils cartonnent aussi en Finlande / Celui qui est en promo la moitié de l'année et se repose l'autre moitié en planchant sur une nouvelle sitcom / Celle qui rencontre un beau journaliste de gauche sur un yacht de droite / Ceux qui vendent l'idée de leur story à Sulitzer qui contactera son nègre pour en faire une version pipole avec intrigue financière et sodomie protégée / Celui qui parle très librement du cancer de sa chienne Luna dans son roman “sur” la fidélité de nos compagnons de vie à quatre pattes et deux oreilles / Celle qui tance son cousin mangeur de hot-dogs qui prétend que rien ne vaut la saucisse de teckel / Ceux qui sont vegan au point de renoncer à leurs bains de lait de baleine / Celui qui structure une story d'enfer où une astrophysicienne d'une beauté incroyable tombe raide amoureuse d'un paléontologue australien devenu célèbre pour avoir découvert une dent de l'ancêtre de Lucy réputée pour sa façon de manger avec les doigts / Celle qui communique avec un Prix Goncourt décédé qui lui dicte la suite de ses romans socialement concernés / Ceux qui ont un mas solitaire "sur" Gordes où ils se retrouvent pour des soirées méditation entre pipoles / Celui qui sèche sur la première phrase de son roman dont il envisage la première mise en place à 120.000 exemplaires / Celle qui finit les phrases des uns et les romans des autres / Ceux qui annoncent la parution en collection Harlequin Post Mortem des 106 manuscrits de Barbara Cartland modélisés par logiciel ad hoc, etc.

Chroniques de La Désirade (7)

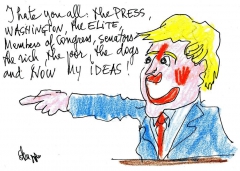

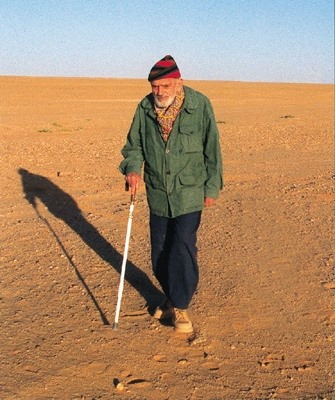

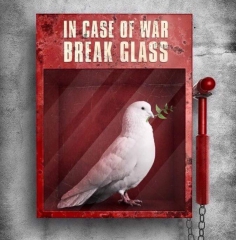

Quand Théodore Monod, militant increvable du combat anti-nucléaire et de la défense de l’environnement, lançait sa énième mise en garde , que je retrouve à l’instant de voir les meilleurs esprits protester contre les positions irresponsables du pantin de la Maison-Blanche et de ceux qui le manipulent.

« Les occasions de nous émouvoir ne manquent pas et pourtant rien ne nous a vraiment touchés. Ni les mises en garde répétées des hommes de science, des intellectuels, des miliants de toute conviction à propos de la situation jugée préoccupante où nous ont jetés nos sociétés de consommation et de profit - ces monstres froids que nous envions avec tant de zèle ! - ; ni les mauvaises nouvelles dont se délectent nos quotidiens et qui sont le temps fort du journal de 20 heures, lorsque nous partageons ensemble le grand festin de souffrance et de morts ; ni les menaces qui se rapprochent de nos cités, de nos maisons et bientôt de nos vies et qui nous laissent poursuivre, imperturbables, le même sillon, la même ornière, comme les aveugles de Brueghel, ni même le témoignage de ceux qui ont marché sur la terre, aventuriers d’un monde bientôt perdu, et qui répètent à l’envi notre devoir de protéger cette incroyable oasis échappée des ténèbres ; ni cette accumulation de faits, de preuves, d’images, de livres qui ajoutent encore et encore au poids de notre indifférence. Comme un manteau de plomb sur nos épaules ».

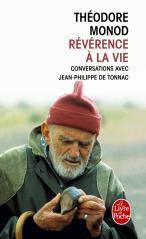

Une invisible main, à chaque fois que je désespère de notre pauvre espèce, me ramène aux sages qui en font l’honneur et qui ont toujours été des porteurs de lumière, et ce soir c’est vers un petit livre vital de Théodore Monod que je suis revenu, simplement constitué d’entretiens avec Jean-Philippe de Tonnac, paru en 1999 et intitulé Révérence à la vie.

Savant naturaliste et grand esprit ouvert à toutes les spiritualités quoique éduqué dans la rigueur protestante la plus ferme, Théodore Monod était le marcheur du désert le plus soucieux du sort des habitants de la planète, citoyen du monde et affilié à une trentaine d’associations réunissant les femmes et les hommes de bonne volontés du tournant de siècle, non sans critiquer les idéologies politiques et religieuses – c’était une sorte de chrétien qui se disait mécréant tout en restant fidèle au Christ, dont il ne croyait pas à la nature divine mais récitait les Béatitudes par coeur tous les matins, et je n’en finis pas de revenir à cette page de ses entretiens où il cite le mystique soufi andalou Ibn Arabi en nous rappelant sa propre conviction que la foi est « une montagne unique que nous gravissons les uns et les autres par des sentiers différents », telle étant la parole d’Ibn Arabi : « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes. Une prairie pour les gazelles, un couvent pour les moines, un temple pour les idoles, une Ka’ba pour le pèlerin, les tables de la Torah, le Livre du Coran. Je professe la religion de l’Amour, et quelque direction que prenne sa monture, l’Amour est ma religion et ma foi ».

Belles paroles citées par un idéaliste coupé des réalités de ce monde ? Tout au contraire, Théodore Monod avait tellement les pieds sur terre et se trouvait si fort attaché à celle-ci que chaque année il participait au jeûne de protestation devant le poste de commandement de l’armement nucléaire français pour manifester, avec une poignée d’irréductibles de sa trempe, son refus total et définitif de la bombe atomique en mémoire des 220.000 victimes d’Hiroshima et Nagasaki.

« La bombe atomique est la seule arme qui attaque une population dans son avenir biologique et physiologique, » rappelait Théodore Monod, et je ne trouve rien de mieux à l’instant que de recopier mot à mot l’avant-propos à Révérence à la vie pour faire pièce à la dernière décision, combien symbolique de quel aveuglement général, de l’ubuesque président américain.

« Pourquoi laissons-nous faire ? Et pourquoi l’espèce humaine disparaîtra-t-elle demain sans avoir quitté son lit, son ordinateur alors que les Cassandres maculaient partout l’horizon d’un noir épais, poisseux, sans étoile ? N’y a-t-il rien à faire et faut-il se résoudre à penser que les Français, que les Terriens dans l’ensemble, pour reprendre le mot de De Gaulle, sont des veaux ? Des veaux qui répéteraient après Hiroshima, après Tchernobyl : « Après nous le déluge ! »

Et je finirai de citer Théodore Monod en me rappelant une dernière conversation – il est décédé en novembre 2000 à l’âge de 98 ans – où je lui demandai comment il voyait l’avenir de la planète, à quoi il m’avait répondu qu’il estimait que probablement, faute de réagir, notre espèce disparaîtrait, au contraire d’insectes mieux adaptés à la survie…

Du moins le vieux sage pariait-il encore, dans Révérence à la vie, pour un sursaut salutaire auquel peut-être nous assisterons avant le « déluge » :

« Avec une lenteur exaspérante, l’homo sapiens s’hominise et gagne en conscience ce qu’il est censé perdre en barbarie. Au sortir de la nuit ancestrale, ce primate doué de raison découvre effaré l’étendue des dégâts qu’il a causés, la liste des crimes dont il s’est rendu responsable, la gravité des décisions qu’il a prises et qui hypothèquent son avenir. Et ce spectacle d’un jardin dévasté le bouleverse. Qu’un traitement semblable ait été infligé à cette planète errante autour de son étoile lui semble relever de la plus absolue méprise, Comment avons-nous pu salir ainsi l’avenir ? Comment me suis-je rendu à mon tour complice de cela ? Et cette prise de conscience qui intervient si tard, au moment où nos sociétés sont déjà otages du nucléaire pour les dizaines de milliers d’années prochaines, appelle pourtant notre reconnaissance et nos espoirs »…

Théodore Monod. Révérence à la vie. Conversations avec Jean-Philippe de Tonnac. Grasset, 1999.

Où le vernissage le moins snob qui soit devient l’occasion de bonnes et belles rencontres, pour finir à une table qu’on eût pu situer en la rabelaisienne abbaye de Thélème ou dans les jardins de Tchékhov.

Nous avons vécu, en cette veille de la Pentecôte, une soirée parfaite. Cela se passait sur la terrasse d'un vaste chalet d'alpage incendié il y a quelques années par un malandrin non identifié, reconstruit plus beau qu'avant et faisant désormais office de buvette des bois, avec échappées vers les monts et les cieux entre les hauts sapins, au lieudit Creux-des-oies et sous le nom de Mossettes; et la s'étaient réunies une trentaine de personnes à l'occasion de la première exposition des peintures du dimanche d'une radieuse Africaine au prénom de Bibiane, épouse d'un éditeur taiseux.

Ni ma bonne amie ni moi-même en personne n'étant très mondains, évitant plutôt les vernissages snobs autant que les raouts d'écrivains ou le flatteur et le jaloux y vont de leur miel et de leur fiel, nous aurons été “déçus en bien”, selon l'expression typique de nos régions terriennes, par cette assemblée de bonnes gens (à ne pas confondre avec ce qu'on appelle “les gens bien”) dont une quinzaine étaient restées sur la terrassse sous le dernier soleil, juste pour ce plaisir et ce bonheur humains qu'ont célébrés, chacun à sa façon débonnaire ou tendre et pimentée d’humour, le Rabelais de l'abbaye de Thélème et l'ami commun à tous que figure Anton Pavlovitch Tchékhov.

La peinture du dimanche de Bibiane l'Africaine ne manifeste pas la moindre prétention au goût du jour ni le moindre complexe par rapport à la conceptualité du signifiant, se bornant à chanter, avec d'intenses couleurs aux associations très libres voire hardies, le concombre et le champ de coquelicots, l'artichaut groupant ses feuilles sur son secret et tel bouquet ou tel parterre de tournesols clignant de l'œil à un Vallotton ou a un Van Gogh. La peinture du dimanche (mais certes pas endimanchée) de Bibiane est du genre qui se mange des yeux et dont la musique candide rend notre silence intérieur plus beau; c'est une espèce d'oraison profane et même un peu sacrée sur les bords, bonne à plaire autant à l'athée en veste blanche et au pasteur protestant qui voisinaient à la table de la terrasse des Mossettes en cette fin de soirée parfaite.

Le premier type bien que j'aurai reconnu comme un ami possible à la première verrée, au profil busqué me rappelant celui de Chappaz, est né à Bienne comme Robert Walser (qu'il a traduit, à côté des aphorismes de Lichtenberg) et à enseigné la littérature à Fribourg comme l'élégant athée en veste blanche. Lorsqu'il m'a avoué qu'il lisait, et peut-être même appréciait, il y a quarante ans de ça, mes papiers de critique littéraire à la fribourgeoise Liberté, aux côtés du poète Frédéric Wandelère (ami de l’athée aux cheveux blancs), j'ai commencé de me sentir en bonne compagnie et ce n'était qu'un début vu que l'athée à veste et cheveux blancs, yeux très bleus et très belle compagne hongroise encore frémissante d'avoir rencontré par hasard Barack Obama dans un jardin de la ville d'eaux de Baden-Baden, quelques jours plus tôt, se révéla bientôt un aussi fieffé croyant en littérature que je le suis devenu entre quinze et seize ans, partageant mon goût pour les journaliers de Jouhandeau et de Léautaud, ma passion de toujours pour Cingria et Walser et mon goût pour les récits-romans merveilleux de Gerhard Meier, notamment. Je ne cite pas ces noms pour fait chic mais comme les fleurs d'un bouquet aux couleurs de Bibiane; et ce n’est pas pour le flagorner que je me réjouis ce matin de lire le premier roman de l’athée en veste blanche à paraître bientôt chez l’éditeur taiseux qui est aussi celui de mon vingtième livre, etc.

Nos femmes (à commencer par la mienne, de ça je suis garant à 99 o/o) nous gardent de l'égarement vaniteux qui nous menace tous plus ou moins en société, autant que les mâles bonobos roulant les mécaniques ou les poètes en mal de lauriers. Or l'assentiment sensible de ma bonne amie, en cette soirée parfaite, n'aura fait que me conforter dans le sentiment de reconnaissance irradiante suscité à la fois par la divine vision d'un immense poupon endormi (premier fils d'une jeune romancière aux yeux purs comme le ciel de Managua en début de journée, dont j’ai loué le deuxième roman paru tout récemment), la présence bienveillante de l'éditeur taiseux à l'esprit rassembleur, et la dernière conversation en compagnie d'un pasteur très discret jusque-là et qui s'est révélé un lecteur d'ancienne date de mon blog littéraire et un disciple d'un théologien incarnant à nos yeux la bonté sur la terre - et c’est pas gentil tout ça ?

Moi qui suis devenu très prudent en matière d'amitié, de plus en plus distant par rapport au Gros Animal de la société, et définitivement méfiant envers toute forme de faux semblant, j'ai aimé entendre, à la table de cette soirée parfaite, la femme du pasteur (ne me parlez pas des femmes de pasteurs !) évoquer la grande migration de nos gens d’Helvétie au lendemain de la Grande Guerre, vers les terres à travailler du Sud-ouest de la France, dont elle a d’ailleurs parlé dans un livre récent, comme j'ai aimé entendre telle autre dame dont j'ignore encore le nom, au parler clair et net et à l'esprit vif, se réjouir de voir sa fille de quinze ans la braver en prônant, à l'opposé de son éducation imprégnée de Vraies Valeurs, l'enrichissement rapide et à outrance, si possible dans le commerce de substances illicites ou même d’armes de destruction massive, prouvant ainsi que la vraie jeune fille de toujours a encore des ressources, avant ou après la descente de la colombe du Saint-Esprit sur nous tous, mécréants compris, ainsi soit-y.

Chroniques de La Désirade (6)

À propos d’un entretien paru dans L’Obs où le penseur “libertaire” explique (notamment) pourquoi il ne vote plus. De la prétendue conspiration aboutissant à l’élection d’Emmanuel Macron, et de l’optimisme malgré-tout du contempteur d’un peu tous.

Philosophe ou bateleur médiatique ? Vulgarisateur pléthorique de talent ou faiseur mégalo ? Empêcheur de penser en rond ou démagogue ? Éclaireur d’une pensée refondée à venir ou rétameur de vieilles marmites anarchisantes ?

Telles sont les questions que, depuis quelques années, l’on peut se poser à la lecture des écrits faibles de style mais foisonnant de savoir érudit et de vues parfois originales, de plus en plus nombreux (sa bibliographie dépasse les 90 titres !) et de plus en plus ambitieux, dans leur visée universaliste, voire totalisante, de l’intellectuel français le plus médiatisé par les temps qui courent, dont les interventions sur les plateaux de télé ou dans les médias donnent l’image d’un péremptoire touche-à-tout se prononçant sur à peu près n’importe quoi.

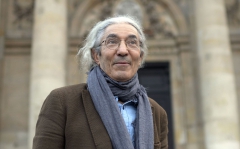

En couverture de L’Obs de cette semaine, l’ancien prof de philo à visage poupin apparaît plein pot avec le titre tonitruant : Onfray l’imprécateur. Ah bon ? La France aurait-t-elle trouvé son nouveau Céline anarchisant ? Son Léon Bloy décapé des ors catholiques ? Son Laurent Tailhade ou son Paul-Louis Courrier new look ?

Hélas, le moins qu’on puisse dire est que l’entretien de cinq pages qui correspond à l’accroche en Une, avec pour sous-titre « la tentation complotiste », donne plus l’impression d’une suite de propos aussi confus, voire parfois cauteleux, que d’une profération claire et nette. Autant à l’oral qu’à l’écrit, Michel Onfray manque décidément de style pour être comparé aux grands imprécateurs dont le dernier serait, en allemand dans le texte, un Thomas Bernhard...

Cela commence par les compliments que Michel Onfray s’adresse à lui-même, à propos de son dernier livre, La cour des miracles, sous-intitulé « carnet de campagne » à paraître ces jours, où il compare sa démarche voltairienne (?) à celle des grands moralistes Vauvenargues (!), Chamfort (!!) ou La Rochefoucauld (!!!), avec une pointe de Roland Barthes pour faire chic dans la neutralité modeste, et ensuite cela s’empêtre dans une argumentation d’où il ressort que le visionnaire avait prévu l’élection de Macron relevant bonnement du plan concerté par le grand capital avec la collusion de ce « sphincter » (sic) de François Hollande et des médias vendus - il le dit comme il le pense et d’ailleurs cette élection n’a rien de démocratique, c’est évident, comme il est notoire qu’il y a eu du bourrage dans les urnes et que jamais, au grand jamais Marine Le Pen n’allait passer la rampe, etc.

L’Obs n’est pas que l’hebdo de la gauche caviar : c’est aussi un magazine ouvert au débat depuis une cinquantaine d’années - Michel Onfray salue d’ailleurs au passage ses débuts sous l’égide d’un socialisme de la « troisième voie » avec révérence peut-être sincère à Jean Daniel -, et l’accueil très généreux (et très médiatique évidemment) fait en l’occurrence au pseudo intempestif va de pair avec une fessée culotte baissée du sociologue Gérald Bronner pointant le « conspirationnisme en contrebande » du penseur.

Question subsidiaire : qui sont les baudruches, de la trinité momentanée d’Emmanuel Macron, de Donald Trump et de Michel Onfray ? Réponses éventuelles dans les mois à venir, mais laissons du temps au temps comme le disait un autre malin du nom de François Mitterrand que, soit dit en passant, Onfray le « souverainiste » accuse d’avoir maastrichté la France – terme poli pour suggérer que l’Europe du grand capital a « enc… » celle-là et que Macron fournira le supplément d’onguent...

Vu de la Suisse fédéraliste dont le « souverainisme » n’en finit pas de se renégocier tant bien que mal par le vote (Michel Onfray a choisi, lui, de ne plus voter), tout ce méli-mélo de réflexions fondées et de rhétorique, de justes observations sur les tares du centralisme français et des échecs de la gauche plombées par autant de coups de gueules criseux et de références oiseuses (dans Cosmos Onfray exaltait la culture tzigane, et le voici chanter les mérites de la Commune de Paris et de la permaculture, dans le genre Bouvard et Pécuchet vous expliquent Tout l’Univers), tout cela pourrait ne sembler que vaine jactance, et pourtant non : c’est la aussi que ça se passe, dans la confrontation des idées jusqu’aux plus excessives ou saugrenues, avec le jeune président dont on espère qu’il fera mieux que le précédent malgré ceux qui « freinent à la montée », avec une gauche peut-être recomposée et une Europe moins enlisée, sur une terre plus ferme et socialement plus accueillante aux gens que les miasmes du marigot, par delà la prétendue Décadence de la civilisation judéo-chrétienne dont le docteur Miracle Onfray a fait le bilan dans son dernier pavé (plus de 500 pages ) avant la conclusion promise de Sagesse, troisième élément de la Brève encyclopédie du monde de notre philosophe tous ménages aux méninges un peu gonflées...

L’Obs, no 2742, du 1er au 7 juin.

Michel Onfray, Cosmos et Décadence, aux éditions Flammarion, 2015 et 2017.

La cour des miracles, éditions de l’Observatoire, 2017.

Chroniques de La Désirade (3)

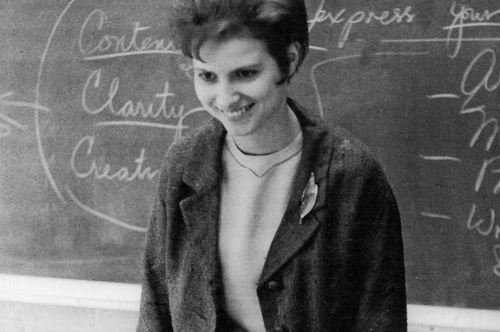

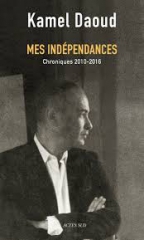

De la "colognisation" selon Kamel Daoud, et comment un prêtre catholique pervers appliquait sa charia en violant des adolescentes coupables de le tenter. À découvrir : l'exceptionnel document humain constitué par la nouvelle série The Keeper, signée Ryan White, nourrie par le besoin de justice de quelques femmes et de quelques hommes affrontant l'omertà des pouvoirs institués.

On sait, depuis l'affaire de la pomme et du serpent, quelle terrible tentatrice est la femme, et le scandale continue: partout, en terres chrétiennes ou musulmanes, et jusqu'en Asie sûrement, d'innocents jeunes gens et autres messieurs rangés de tous les âges se font allumer par autant de tendrons et autres cougars qui les forcent à pécher par la chair. Et comment soigner le mal ? Certains mâles ont trouvé la réponse, qui extirpent le mal par le mal, en traitant de putain l'impure qu'ils violent pour son bien.

Le père Maskell et le père Marcus, compères violeurs...

Le père Joseph Maskell, aumônier à diplômes de psychologie, à la fin des années 60 à Baltimore, s'est fait le spécialiste de cette thérapie, en théologien catholique raffiné à lèvres serrées et regard de tueur - au dire d’un policier.

Ailleurs dans le monde, aux Indes malpropres ou en Valais rural (même si l'adolescente violée d'Evolène est un peu oubliée de nos jours), des mâles moins stylés, aujourd'hui encore, violent et chargent leurs victimes de la responsabilité de leur abus.

En janvier 2016, le chroniqueur algérien Kamel Daoud publiait, dans Le Quotidien d'Oran, un texte intitulé La colognisation du monde, revenant sur les "faits tragiques et détestables" survenus dans la gare de Cologne au tournant festif de la nouvelle année, justement dénoncés avant qu’ils n'alimentent une psychose à double face combien révélatrice.

Kamel Daoud forge un nouveau concept désignant un syndrome: "Colognisation. Le mot n'existe pas mais la ville, si: Cologne. Capitale de la rupture. Depuis des semaines, l'imaginaire de l'Occident est agité par une angoisse qui réactive les anciennes mémoires : sexe, femme, harcèlement, invasions barbares, liberté et menaces sur la Civilisation. C'est ce qui définira au mieux le mot “colognisation”. Envahir un pays pour prendre ses femmes, ses libertés, et le noyer par le nombre et la foule. C'est le pendant de la “colonisation”: envahir un pays pour s'approprier ses terres”.

Et Daoud de rappeler les faits avant de pointer une généralisation relevant du traumatisme collectif voire du fantasme: “On arrive à peine à faire la différence entre ce qui s'est passé dans la gare et ce qui se passe dans les têtes et les médias”.

D'un côté un agresseur identifié comme le barbare emportant son butin vers la broussaille. De l'autre, une vision de la femme occidentale dont la liberté n'est que "caprice, vice ambulant, provocation qui ne peut se conclure que par l'assouvissement. “La misère sexuelle du monde “arabe” est si grande qu'elle a abouti à la caricature et au terrorisme. Le kamikaze est un orgasme par la mort".

Et le serpent du puritanisme ou de la dialectique binaire de se mordre la queue: “Les faits tragiques et détestables survenus dans cette gare sont venus cristalliser une peur, un déni mais aussi un rejet de l'autre: on y prend prétexte pour fermer les portes, refuser l'accueil et donner de l'argument aux discours de haine. La “colognisation” c'est cela aussi : une peur qui convoque l'irraisonnable et tue la solidarité et l'humain".

Cathhy Cisnek, assassinée à 26 ans.

La solidarité et l'humain: telles sont les deux forces qui ont porté de faibles femmes dans la soixantaine, et quelques hommes de bonne volonté dont un vieux prêtre adorable, à rétablir la vérité à propos du meurtre d'une jeune religieuse, sister Cathy, qui en savait un peu trop sur les faits “tragiques et détestables” survenus dans le collège religieux de jeunes filles où elle enseignait, aimée de tous au dam de deux prélats prédateurs, violeurs en série aux sourires patelins.

Quoi de commun entre la tragédie de Baltimore, où le meurtre inexpliqué d'une jeune femme révèle bientôt une sordide affaire de viols à répétition, et le déchaînement de mâles en rut dans la faille de la permissivité occidentale ?

Disons : l'hypocrisie suprême d'un certain puritanisme accusant les victimes et pratiquant la loi du silence. Et cela encore: la généralisation non moins abusive qui voudrait que “tous les Arabes” ou que “toute l'Eglise”, etc. En attendant que Donal Trump accuse de terrorisme les civils qu’il fait bombarder, avant de leur fermer les portes de l’Amérique avec la bénédiction de son copilote.

Il y aurait de quoi désespérer, mais non: gardons-nous de généraliser et restons sereins, les enfants. Or ce qui frappe, justement, à la lecture des chroniques de Kamel Daoud ( entre autres observateurs honnêtes du monde contemporain), autant que dans le témoignage des formidables personnes (tous de si beaux visages) attachés à rétablir la vérité sur l'assassinat de Sister Cathy, c'est l'absence de toute haine et de toute certitude dans leur résolution, non moins ferme pour autant contre tout ce qui “tue la solidarité et l'humain”.

Jean Hargadon Werner, témoin capital de The Keepers.

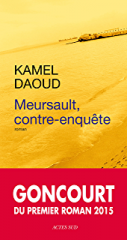

Kamel Daoud. Mes indépendances. Préface de Sid Ahmed Semiane. Actes Sud, 463p.

The Keepers, série documentaire à voir sur Netflix.

Chroniques de La Désirade (1)

Début d'une nouvelle série quotidienne répondant à l'urgence des temps qui courent. À propos des chroniques de Kamel Daoud, Mes indépendances, de leur préfacier Sid Ahmed Semiane et de l'actuelle confusion mondialisée...

Je reprends ce matin la lecture annotée de Mes indépendances de Kamel Daoud. Exercice d'attention au milieu de la confusion. Ramadan depuis hier: pas de commentaire. Je pense juste à Kamel Daoud sorti de son “village de silence” pour faire “vœu de parole”, selon les mots de Sid Ahmed Semiane, chroniqueur algérois saluant en préface son compère d'Oran.

Semiane rappelle le désastre de la guerre civile, dans les années 90, et la désespérance régnante. “Nous étions des gueules cabossées et chacun y allait de sa propre vertu, réelle ou supposée, créant ainsi, chacun, ses propres outils d'analyse. Creusant des tombes autant que des tranchées de pensée. Des tranchées de vérité exigües : laïcs, islamistes, athées, nationalistes, féministes, troufions, barbouzes, affairistes, communistes, Kabyles, Arabes, francophones, Amazighs, coranistes... corrompus... réconciliateurs, éradicateurs. Janviéristes. Anti-constitutionalistes. Conservateurs, progressistes, reactionnaires".

Et Semiane de conclure : "Il n'y avait plus rien pour faire un tout, et tout était réuni pour que rien ne soit. Plus aucune pensée ne se rattachait à l'autre. Comme des particules dans l'univers, une errance cosmique dans le vide. Sans chute, juste avec des risques de collisions tragiques. La violence avait réussi à creuser autant de tombes pour les morts que pour les vivants. La parole n'était pas considérée comme un point de vue seulement, elle appartenait à un positionnement “belliciste” dans la géographie de la mort. Chacun rendait responsable l'autre de ce qui n'était pas censé relever de sa responsabilité. Et comment dire ? Comment penser l'impensable ? comment créer sa propre “musique” dans ce vacarme ? Kamel Daoud se jeta dans cette arène folle, à ce moment précis où le seul “bien vacant” était le marché de la mort”.

Pourquoi les mots de Semiane retentissent-il en moi autant que ceux de Kamel Daoud, alors que je ne connais à peu près rien de l'Algérie où je n'ai jamais mis un pied. Du drame algérien je ne sais que ce qu'en ont dit des poètes (un Kateb Yacine) ou des écrivains (un Boualem Sansal), entre autres cinéastes et militants amis, et me rappelle juste, côté malentendus, le reproche vif que me fit à Lausanne le fils d'Aït Ahmed, mon confrère Jugurtha, après la publication dans le quotidien 24 Heures dont j’étais alors le chroniqueur littéraire, d'un entretien avec Rachid Boudjedra dans lequel celui-ci critiquait rudement le grand exilé auquel d’ailleurs, dans sa dernière chronique de décembre 2015, Kamel Daoud rend un hommage vibrant, célébrant la hauteur éthique de son combat à distance.

Alors pourquoi me sentir concerné, aujourd'hui, par les mots de Semiane et Daoud alors que jamais je n'ai été confronté au “marché de la mort” ni contraint de mener ma vie autrement que cela me chantait ?

Parce que la parole fragmentée et avilie, émiettée en nébuleuses d'opinions et de positionnements aussi vainement pacifistes que bellicistes, marque aussi le monde atomisé dans lequel nous vivons, où tel président américain à la raison vacillante prétend que la vérité ne sera que ce qu'il décidera qu'elle est, poil au nez.

Ce que rappelle Sid Ahmed Semiane à propos de son compère Kamel Daoud, de plus en plus vilipendé et même menace de mort, c'est que celui-ci n'aura cessé vingt ans durant de “créer de la pensée quotidiennement” et de “créer du sens” dans un monde apparemment vide de sens et d'autre substance que celle de la pensée unique.

Or Kamel Daoud n'est pas que le contempteur révolté de celle- ci: diagnosticien du présent, au sens où l'entendait un Michel Foucault, il incarne aussi le quêteur actif et réactif d'une société affranchie de toutes les "”valeurs-boulets qui peuvent empêcher de penser librement ", et cela sera lourd de conséquences dans un pays "engoncé dans la mythologie du passé” où le ressentiment anticolonialiste incessamment recyclé n'est guère plus libérateur que la soumission islamiste dont l'asservissement de la femme reste l'un des symboles et pierre d'achoppement.

Le “libéral” Kamel Daoud est devenu suspect numéro un dans son pays (et ailleurs) du fait de l'immense succès international que lui a valu son roman Meursault contre-enquête, au même titre que l'aura été, avant même qu'il ne bronche, le libéral Emmanuel Macron. Or celui-ci m'intéresse, hors de tout positionnement personnel incongru de la part d'un Helvète fédéraliste gauchiste de coeur et libéral d’esprit, par le pari sur l'avenir qu'il représente peut-être (qui peut le dire à part les obsédés du déjà-vu soumis à la pensée binaire?), par delà le sempiternel clivage de la gauche et de la droite et au même titre, à son étage, qu'un Kamel Daoud osant s'affranchir de l'Histoire pour réfléchir au monde de demain.

Kamel Daoud “refuse d'être otage de l'histoire coloniale quand tout le récit national est tissé autour de cette notion", écrit Semiane . "Nous avons décolonisé un pays, il nous reste à décoloniser l'histoire".

Les chroniques réunies dans Mes indépendances ne sont pas des sermons anti-islamiste pas plus qu'ils ne flattent les tiers-mondistes hors sol, les athées dogmatique ou les néoconservateurs de tous bords. En ce qui ne concerne en tout cas, j'y vois d'abord une clairvoyance rare et un aplomb d'un grand courage intellectuel, un sens du détail révélateur accordé a un bonheur inventif de la formule signalant l'écrivain à part entière, surtout: un observateur sérieux, honnête, cultivé, personnel, guère homophobe et point trop macho pour autant, disons humain et sûrement trop humain parfois comme nous tous, etc.

Dans une chronique parue dans le NewYork Times du 20 novembre 2015, intitulé L'Arabie saoudite, un Daesh qui a réussi, Daoud poursuit sa réflexion amorcée dans plusieurs autres textes percutants visant la “Fatwa Valley”) sur le royaume schizophrène qui arme les terroristes menaçant sa propre survie non sans illustrer l'hypocrisie des dirigeants américains, et ce qu'il dit de La solution par les clowns, en janvier 2016, n'est pas moins conséquent.

“De quoi Donald Trump est-il l'expression ? On lui a trouvé mille sens. Le plus évident est celui de la troisième voie: entre l'illusion Obama et le cauchemar du retour du genre Bush, Trump offre le spectacle, le clown ravageur, ce quelque chose de goinfre et de grossier qui s'apparente à de la malbouffe, la possibilité d'un rire nerveux face à la peur".

À l'instant à ma fenêtre il fait un dimanche tout bleu à 1111 m au-dessus de la mer qui nous sépare et nous unit. Même pas peur, c’est entendu, mais ne fermons pas les yeux...

Kamel Daoud. Mes indépendances , chroniques 2010-2016. Préface de Sid Ahmed Semiane. Actes Sud, 463 p. 2017.

C'était en novembre 2015, et nous sommes en mai 2017, ça au moins ça a à voir......

Celui qui affirme que les cagoules du Ku-klux-klan n’ont rien à voir avec celles des djihadistes manipulés par les Wahhabites / Celle qui n’a rien à voir avec l’islam si ce n’est un père marchand d’armes en affaire avec le Qatar / Ceux dont les enfants ont été déchiquetés au Bataclan et qui n’ont rien à voir avec l’islam sauf leurs mères musulmanes / Celui qui estime que l’aveuglement n’a rien à voir avec les Lumières /  Celle qui s’obstine à prétendre que les Lumières n’ont rien à voir avec la Terreur révolutionnaire / Ceux qui constatent que les nonnes glabres ont statistiquement peu à voir avec les islamistes barbus / Celui qui propose au Gouvernement suisse la réquisition des cures protestantes vacantes et des lieux de tous cultes aux fins d’accueil des réfugiés et autres miséreux / Celle qui reconnaît que le jeune Palestinien Waleed Husseini n’a rien à voir avec l’islam ainsi que le prouve son site http://la-voix-de-la-raison.blogspot.com

Celle qui s’obstine à prétendre que les Lumières n’ont rien à voir avec la Terreur révolutionnaire / Ceux qui constatent que les nonnes glabres ont statistiquement peu à voir avec les islamistes barbus / Celui qui propose au Gouvernement suisse la réquisition des cures protestantes vacantes et des lieux de tous cultes aux fins d’accueil des réfugiés et autres miséreux / Celle qui reconnaît que le jeune Palestinien Waleed Husseini n’a rien à voir avec l’islam ainsi que le prouve son site http://la-voix-de-la-raison.blogspot.com

/ Ceux qui battent leur femme ainsi qu’y engage le Coran (4 :34) dont on se demande ce qu’il a à voir avec l’islam / Celui qui est sûr que la folie de Dieu n’a rien à voir avec Dieu ni avec les folles de Mai / Celle qui trouve gonflé le mouvement Enhaddha présentant ses condoléances à la France et condamnant le terrorisme après avoir envoyé des milliers de jeunes Tunisiens se faire tuer au nom de l’islam qui n'a rien à voir / Ceux qui se demandent ce que Jeanne d’Arc peut avoir à voir avec les camps de concentration dont ses fans prônent l’ouverture tel ce matin Floris de Bonneville sur le site Boulevard Voltaire dont on ne sait ce que l’appellation a à voir avec le littérateur éponyme certes islamophobe mais non moins christophage/ Celui qui remarque que le morceau KissThe Devil joué au Bataclan par le groupe Eagles of Death Metal n’avait rien de la musique qui adoucit les mœurs mais avec quoi ça à voir avec l’islam ça il demande à voir / Celle qui pleure ses enfants massacrés au nom du Miséricordieux sans voir ce que ça à voir avec la miséricorde / Ceux qui se sont immolés sans que leur mort ait rien à voir avec une vie meilleure et tout avec celle des innocents qu’ils ont arrachée au nom d'un Dieu qui n'a rien à y voir puisqu'il n'existe pas, etc.

À propos du dernier film de Jean-Stéphane Bron, qui reprend la Bastille en douceur...

Les visions du réel modulées par les films de Jean-Stéphane Bron ont été marquées, dès leurs débuts, par leur mélange singulier d'acuité critique non dogmatique et d'empathie profonde, traduit en langage de cinéma vif et mobile , constamment inventif et sans chichis formels.

De Connu de nos services (sur la surveillance des contestataires lausannois par un inspecteur localement légendaire) à Blocher (portrait rapproché du milliardaire national-populiste suisse) , en passant par les deux films majeurs que représentent Le génie helvétique (dans les coulisses du parlement) et Cleveland contre Wall Street (formidable docu-fiction sur les retombées de la crise américaine des subprimes), Bron n'a cessé d'exercer un regard d'investigation dont l'un des mérites est de laisser parler les faits sans les orienter dans un sens édifiant.

Cette position, fondée sur l'honnêteté plus que sur la prudence ou le cynisme, lui a parfois été reprochée par ceux qui attendent une conclusion à tout exposé des faits, notamment à propos de Blocher que le réalisateur s'abstient de condamner explicitement. L'on n'aura rien dit au demeurant, ni rien compris au cinéma de Bron en le classant ni-de-gauche-ni-de-droite, dans la mesure ou ce qui l'intéresse, nullement étranger à la politique, interroge la complexité du réel dont la vie sociale et politique est tissée, mais du côté des gens.

C'est plus manifeste que jamais dans L'Opéra, dernier film de Jean-Stéphane Bron qui n'est pas seulement un documentaire sur l'Opéra Bastille et un aperçu de ses coulisses et des multiples aspects artistiques ou artisanaux, techniques ou administratifs de sa grande machinerie, mais tout cela et plus encore : un portait de groupe à visage humain et une belle chronique de vrai cinéma.

Côté portraits, l'on suit les vacations de tout ce microcosme de la base au sommet: des buanderies où se lavent et repassent les costumes de Mesdames et Messieurs les chanteurs et danseurs, à la salle de réunion ou le patron Stéphane Lissner parle programme et budget avec ses collaborateurs, en passant par la salle d'audition ou un jeune baryton russe est entendu pour l'octroi d'une bourse et par la loge accueillant le président Hollande à une première, entre tant d'autres lieux et moments forts tel le lendemain de l'attentat au Bataclan, etc.

On voit une petite classe d'ados accorder leurs violons et violoncelles en vue d'un concert en fin de film; on voit des "modulants" râler contre leurs conditions de travail; on voit une danseuse s'effondrant à bout de souffle après un solo; on voit débarquer un chanteur autrichien remplaçant au pied levé un maître chanteur indisposé ; on voit une régisseuse fredonner par cœur en coulisse la partition de Wagner sans cesser d’actionner ses manettes; on voit un taureau qui ne semble pas ébranlé par la docécacophonie de Schönberg ; on voit le chœur en répétition ou à l'essayage des chapeaux; on voit le jeune Mikhaïl Timoschenko en admiration devant un vieux routier baryton de renom probablement mondial; on voit ce que deux ou vingt ou deux cents caméras (c'est le montage champion qui fait illusion) font se succéder sous nos yeux en contrepoint constant, avec une bande-son canon à l'avenant...

Petite réserve : un minimum de précisions ne gâcherait rien pour préciser qui est qui et qui fait quoi, où le titre du fragment joué à tel ou tel moment, mais le kaléidoscope humain, les tranches de vie, le patchwork d'images signifiantes, le "concert" de tout ça se passe finalement de sous-titres selon la même éthique-esthétique de Jean-Stéphane Bron consistant à montrer sans chercher (forcément) à démontrer...

Celui qui en vol rêve qu’une horloge le traque dans les fuseaux horaires avec un fil à couper le temps / Celle qui s'est endormie sur un nuage et en voit un autre à l’aplomb des îles de la Sonde / Ceux qui maîtrisent la situation en continuant de naviguer aux étoiles / Celui qui sent ses plaques tectoniques mentales se heurter à son corps défendant / Celle qui est restée accrochée à son livre comme à un radeau de fortune tandis que le cargo tanguait en roulant vers l’abysse repetita / Ceux qui traversent impassiblement les zones de turbulence d'ores et déjà annoncées et traduites en algorithmes selon les derniers principes édictés dans la vallée de silicone / Celui qui regarde La la land à la télé de bord qui affiche aussi A bigger crash en option / Celle qui propose un parachute doré au râleur de la First Class / Ceux qui sont à l'heure d'été même au pôle Nord / Celui qui fait de l'œil aux hôtesses de l'air que son monocle fait sourire / Celle qui a un yorkshire dans son sac à main qu'elle présente comme un vieil habitué des grandes lignes / Ceux qui retrouvent leur feuilleton sans se rappeler où ils en étaient à la fin de l'épisode marquant la rupture de Kevin l'aventurier à cicatrices et Kelly l'avocate des causes perdues / Celui qui travaille sur le concept de voyage sans déplacement / Celle qui voyage léger avec rien sous son string / Ceux qui font un grand sourire à George Clooney qui doit les reconnaître puisque lui aussi leur sourit quand ils passent devant la grande affiche du couloir d'accueil de l'aéroport de Geneva International la ville qui n’est jamais partie sans vous attendre, etc.

Il est triste le moment où l’on s’aperçoit

que quelqu’un qu’on aimait

cesse de nous manquer.

Comme il est triste aussi

le retour de celui

que personne n’attend.

(12 décembre 1987)

Louis Soutter, Seuls.

En prévision de nos voyages, Lady L. s'occupe de tout. Je ne saurais en dire plus. Cela n'exclut pas mille surprises , et par exemple qu'un instant de distraction me fasse oublier mon laptop sur un quai ou qu'à un guichet elle se fasse délester de son portefeuille, mais la ligne de notre voyage est tracée comme celle d'un destin dans une main, et nous restons ouverts à toute bifurcation.

En prévision de nos voyages, Lady L. s'occupe de tout. Je ne saurais en dire plus. Cela n'exclut pas mille surprises , et par exemple qu'un instant de distraction me fasse oublier mon laptop sur un quai ou qu'à un guichet elle se fasse délester de son portefeuille, mais la ligne de notre voyage est tracée comme celle d'un destin dans une main, et nous restons ouverts à toute bifurcation.