- Cette femme me colle, répéta le tout jeune nouveau comptable du service contentieux de l'Entreprise au responsable des ressources humaines, elle ne me lâche pas, elle s’assied sur mon bureau, elle me prend par le cou, elle me touche, elle me zyeute, un jour ça va finir par la main au derche, vraiment ça commence à bien faire...

- Revenez me voir ce soir, dit le beau Tibère au pauvre garçon que sa ressemblance avec Johnny Depp désignait à toutes les convoitises.

Et le même soir:

- Le bouquet c’est cet après-midi. Cette fois elle m’a fait des avances claires et c’est carrément la menace. Elle me dit que ça ne serait pas bien ce soir si je ne venais pas chez elle, elle et un certain ami voudraient m’avoir rien que pour eux, ils me trouvent terriblement à leur goût et voudraient m’associer à leurs jeux, même que ça pourrait influer sur ma carrière. Vous voyez le plan ?

Le pauvre garçon tremblait d’indignation devant le beau Tibère, qui lui fit comprendre d’un seul regard, assorti d’une caresse professionnelle, où était son avenir.

Livre - Page 65

-

Mobbing

-

Ceux qui sont sur un roman

Celui qui a déjà trouvé le sujet de son premier roman mais pas encore le verbe ni le complément / Celle qui se sent proche d’entrer en « ascèse de création » / Ceux qui préparent leur « nouvelle campagne d’écriture » / Celui qui n’a pas de cancer à raconter mais une cousine castratrice et des collègues jaloux au Lycée Malraux / Celle qui ayant lu le dernier Gavalda s’exclame : « Et pourquoi pas moi ?! » / Ceux qui se lancent dans une intrigue échangiste avec les nouveaux voisins qu’ils développeront à quatre mains sur le papier genre sit com / Celui qui a déjà prévu toutes ses réponses à François Busnel / Celle qui a trop à dire pour se taire / Ceux qui estiment qu’un roman sera la meilleure relance de leur succès au karaoké et un plus au niveau de leur estime de soi / Celui qui a rodé son sujet en atelier et va le creuser à Capri / Celle qui a fait l’acquisition d’un IMac à écran 27 pouces pour que son roman explose / Ceux qui croient à la réincarnation du roman animalier / Celui qui est à la masse depuis que sa protagoniste Maud-Adrienne n’en fait qu’à sa tête / Celle qui se dit « sur la ligne » de Christine Angot en plus femen / Ceux qui ont fondé une assoce de jeunes romancières et romanciers afin d’échanger à tous point de vue et de faire front commun à la critique établie des plus de 27 ans / Celui qui a lu tout Balzac et en reste au Chef-d’œuvre inconnu / Celle qui se cherche un agent performant / Ceux qui seront de la Grande Offensive de septembre / Celui qui estime qu’avec un roman de 2666 pages il peut faire aussi bien sinon mieux que Roberto Bolano ce Latino surestimé en Allemagne / Celle qui va river son clou à Jean-Patrick ça c’est sûr / Ceux qui considèrent que le public ne mérite pas leur deuxième roman au vu du piètre accueil qu’il a réservé au premier / Celui qui a passé du roman à la nouvelle sans renoncer au Goncourt à long terme / Celle qui a intitulé Le Mystère d’Angkor son mélo minimaliste « à la Duras » qui se passe entièrement dans une chambre d’hôtel de Vesoul dont le seul ornement est un vieux chromo des fameux temples visiblement découpé dans un illustré des années 1920-30 avant d’être mis sous verre parquelque main inconnue – là gisant le mystère / Ceux qui évitent de surligner le sous-texte de leur roman fonctionnant sur le non-dit du pulsionnel, etc.

-

De brûlants icebergs

Icebergs, premier court métrage de fiction de Germinal Roaux, 2007.

L’art d’un jeune cinéaste ne s’évalue pas souvent en deux plans trois séquences, et c’est pourtant l’évidence d’un grand talent personnel qui saisit à la vision d’Icebergs, premier court métrage de fiction de Germinal Roaux, qui obtint l’an dernier le prix Action Light du meilleur espoir suisse au Festival de Locarno et le prix de la Relève pour le meilleur court métrage 2007 aux journées de Soleure, entre autres distinctions revenues à ce réalisateur romand de 33 ans.

Dans le labyrinthe urbain dont le premier espace est une barre de banlieue comme enserrée elle-même dans une enceinte de béton, où les voix résonnent clair et dur, Rosa, qui s’éveille dans l’intimité d’un gros plan très doux avant d’enfiler son survêt de fille à la coule, illico coiffée de son écouteur à rap, puis de rejoindre son amie Céline au rouge à lèvre excessif (elle le lui dit et l’autre rectifie recta, bonne fille), s’aperçoit dans le métro qu’on lui a fauché son phone, dont elle repère bientôt le probable voleur en la personne d’un jeune beur visiblement stressé aux yeux de gazelle qu’elle traque dès l’arrêt, avec sa camarade, jusque dans les chiottes messieurs de la gare voisine où elle obtient bel et bien ce qu’elle voulait. La petite furie, d’un regard, a pourtant « kiffé » son bandit, la chose n’a pas échappé à Céline, gredin qu’elle retrouvera en fin de course dans la rame du métro de retour, alors qu’il vient de piquer le portable d’une passagère...

L’argument est mince et très significatif à la fois, genre fine nouvelle d’Annie Saumont ou du Vincent Ravalec des débuts, mais le film le traite avec une rapidité et une délicatesse de touche sans faille.

Chaque plan dit quelque chose, les jeunes acteurs (Marie Bucheler parfaite en Rosa, Xila de Blasi et Leandro Silva, non moins convaincants dans les rôles de Céline et Kader) sont remarquablement dirigés, l’image est belle sans donner jamais dans l’esthétisme ou la grisaille misérabiliste, le jeu des plans suit un mouvement fluide et « construit » l’espace avec une sorte de grâce naturelle et rigoureuse, le détail des observations sur le milieu est d’une constante justesse et la dialogue aussi, elliptique et codé, rend compte de cet univers aux parents invisibles ou réduits à des voix (un seul voisin fait figure de râleur patenté), sans que rien de plus ne soit dit. En 14 minutes intenses, Germinal Roaux fait bien plus qu’un exercice de style : il signe un vrai film d’une imposante maîtrise. Pour le climat affectif et la "couleur" du noir et blanc, Icebergs rappelle un peu Les coeurs verts d’Edouard Luntz (1965), sans qu’il s’agisse ici de « cinéma vérité ».

Si vérité il y a bel et bien, elle passe par le geste et l'extrême sensibilité du filmeur et des jeunes acteurs, plus que par le « document ». C’est pourtant par le documentaire que Germinal Roaux s’était fait connaître, en 2004, avec la mémorable évocation de la vie d’un jeune trisomique, intitulée Des tas de choses. Un pas de plus est fait avec Icebergs. On attend la suite avec une ardente (et confiante) impatience…

Si vérité il y a bel et bien, elle passe par le geste et l'extrême sensibilité du filmeur et des jeunes acteurs, plus que par le « document ». C’est pourtant par le documentaire que Germinal Roaux s’était fait connaître, en 2004, avec la mémorable évocation de la vie d’un jeune trisomique, intitulée Des tas de choses. Un pas de plus est fait avec Icebergs. On attend la suite avec une ardente (et confiante) impatience…

CAB Productions, 14min. On peut voir le film sur le site de Germinal Roaux: http://www.germinalroaux.com/ -

Mon pote le trisomique

Le premier film de Germinal Roaux, Des tas de choses, 2004.

On voit d'abord des mains potelées en gros plan, puis c'est un petit bonhomme sur un album de photos qui évoquent l'enfance de Thomas, constatant aujourd'hui les signes « mongoloïdes » distinctifs qui ont marqué sa différence sur ces premiers portraits. Avec une lucidité lancinante, parfois « trouée » par des flous, des dérapages ou de soudaines impossibilités de s'exprimer (un long effort de concentration, face à la caméra, aboutissant à un « ah, putain !» découragé), Thomas raconte et commente sa vie de handicapé, avec le souci d'emblée déclaré de témoigner pour les autres et d'offrir d'eux une « meilleure image ».

Thomas Bouchardy est fier de se présenter en tant que premier trisomique suisse engagé comme serveur dans une auberge, pratique la musique depuis des années (il aime le rock et rêve de faire de la politique pour améliorer la Fanfare de Carouge ...), et collectionne fièrement les médailles de natation. A l'Auberge de Satigny, de vieux habitués, qui ne savent pas trop en quoi consiste son handicap, disent l'apprécier beaucoup. Et lui-même va répéter son plus cher désir, d'être papa et d'avoir des enfants ... comme tout le monde.

Cependant Thomas n'est pas tout à fait comme tout le monde. Son handicap est là, et c'est avec son handicap que Germinal, son pote, 28 ans comme lui, a choisi de le filmer. Ainsi verra-t-on Thomas porter un plateau de verres sans vaciller ou manier les baguettes d'une batterie, mais aussi baver, bégayer, roter et faire le zouave, comme un grand môme. On le verra sourire aux anges, mais parfois une ombre de désarroi troubler son image. On verra notre semblable et notre frère, mais aussi cet être marqué par la différence liée à son chromosome « de trop ». Thomas aussi s'est vu: Des tas de choses lui fut soumis en primeur par Germinal, prêt à gommer tout ce qui le choquerait. Et Thomas s'est reconnu. Comme ses parents l'ont reconnu, un peu effrayés tout de même par l'extrême franchise du portrait. C'est que Thomas s'est livré à Germinal plus qu'à ses propres parents, avec lesquels il a toutes les pudeurs.

Rien d'impudique, au demeurant, dans le premier « court » de Germinal Roaux, né à Lausanne en 1975, sorti de l'Ecole Steiner pour une grande virée en Afrique et de celle-ci passé à la photo, notamment à L'illustré où il signe des portraits de la série « Vécu ». « J'ai toujours été attiré par la différence, explique-t-il plus précisément, et curieux de découvrir ce qu'elle pouvait nous apprendre. Lorsque j'étais enfant, j'avais un peu peur des handicapés. Pourtant, je sentais qu'il y avait chez eux une sensibilité particulière et tout un univers ignoré. »

A Thomas Bouchardy, Germinal Roaux a d'abord consacré un reportage photographique avant de lui proposer cette aventure commune. « Le problème était évidemment de savoir comment le présenter. Finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait tout focaliser sur lui, en écartant parents et éducateurs. Comme les questions trop précises le bloquaient, je me suis efforcé de le laisser me guider. A partir d'une vingtaine d'heures de prises, j'ai ensuite opéré un premier montage, beaucoup trop linéaire, que Fernand Melgar m'a conseillé ensuite de retravailler comme un puzzle. »

A relever alors, et qui annonce un véritable auteur: la « musique » coulée d'un style et la vivacité d'un rythme, ou le noir / blanc sert parfaitement l'approche du jeune cinéaste. Le portrait-témoignage de Thomas devient alors poème, illustrant l'aspiration de Germinal Roaux à opposer, au déferlement chaotique du tout-à-l'égout de l'image, une vision personnelle habitée par l'émotion, l'exigence du sens et la beauté.

Germinal Roaux, Des tas de choses. Court-métrage (28 min.) -

Ceux qui poussent tout au noir

Celui qui noircit tout par plaisir morbide assez puéril en somme / Celle qui gratte ses plaies scrutées à la loupe dans sa salle de bain à double vasque / Ceux qui lisent Détective avec la plus morose délectation / Celui qui prétend que tout est pourri pour avoir moins à réfléchir / Celle qui rêve d’une nouvelle vie sans gluten / Ceux qui citent volontiers Cioran le désespéré dans leurs groupes de parole d’intermittents du suicide / Celui qui ouvre le livre de Cioran intitulé Écartèlement et tombe sur cette phrase : La Mort est ce que la vie a inventé jusqu’ici de plus solide, après quoi il ferme le livre et retourne manger du chocolat / Celle qui ne mange que du chocolat noir ainsi que le lui a recommandé son kinésithérapeute féru de Schopenhauer / Ceux qui hésitent entre la moustache de Nietzsche et les rouflaquettes de Schopenhauer / Celui qui va pour se pendre dans la forêt dont il revient avec un plein panier de chanterelles odorantes et gracieuses / Celle qui remet l’arme dans le tiroir après que Jean-paul s’est tiré une balle à blanc / Ceux qui se saoulent à mort à l’eau-de-vie et s’en vantent à vous faire crever d’ennui / Celui qui sortant de la grande expo de Soulages se réjouit de voir un camion rouge sur fond de ciel vert / Celle qui se peint la bouche en noir et les molaires avec / Ceux qui cherchent un coin de ciel bleu dans le dernier livre de Regis Jauffret qui ne fait même pas rire jaune / Celui qui a toujours vu dans le pessimisme à la française une sorte de pose austro-allemande / Celle qui positive a l’envers et n’en est pas plus attirante qu’une fausse veuve / Ceux qui n’estiment pas plus le pessimisme béat que son contraire béant, etc.(Cette liste fait écho à la lecture, assez consternante à vrai dire, des plus de mille pages des Microfictions de Régis Jauffret)

Celui qui noircit tout par plaisir morbide assez puéril en somme / Celle qui gratte ses plaies scrutées à la loupe dans sa salle de bain à double vasque / Ceux qui lisent Détective avec la plus morose délectation / Celui qui prétend que tout est pourri pour avoir moins à réfléchir / Celle qui rêve d’une nouvelle vie sans gluten / Ceux qui citent volontiers Cioran le désespéré dans leurs groupes de parole d’intermittents du suicide / Celui qui ouvre le livre de Cioran intitulé Écartèlement et tombe sur cette phrase : La Mort est ce que la vie a inventé jusqu’ici de plus solide, après quoi il ferme le livre et retourne manger du chocolat / Celle qui ne mange que du chocolat noir ainsi que le lui a recommandé son kinésithérapeute féru de Schopenhauer / Ceux qui hésitent entre la moustache de Nietzsche et les rouflaquettes de Schopenhauer / Celui qui va pour se pendre dans la forêt dont il revient avec un plein panier de chanterelles odorantes et gracieuses / Celle qui remet l’arme dans le tiroir après que Jean-paul s’est tiré une balle à blanc / Ceux qui se saoulent à mort à l’eau-de-vie et s’en vantent à vous faire crever d’ennui / Celui qui sortant de la grande expo de Soulages se réjouit de voir un camion rouge sur fond de ciel vert / Celle qui se peint la bouche en noir et les molaires avec / Ceux qui cherchent un coin de ciel bleu dans le dernier livre de Regis Jauffret qui ne fait même pas rire jaune / Celui qui a toujours vu dans le pessimisme à la française une sorte de pose austro-allemande / Celle qui positive a l’envers et n’en est pas plus attirante qu’une fausse veuve / Ceux qui n’estiment pas plus le pessimisme béat que son contraire béant, etc.(Cette liste fait écho à la lecture, assez consternante à vrai dire, des plus de mille pages des Microfictions de Régis Jauffret)

-

Ceux qui n'ont rien à cacher

Celui qui est transparent a l’œil de sa webcam en stand by / Celle qui met en ligne un selfie de son sosie / Ceux qui ne se laissent jamais scanner sans string / Celui qui dit tout à sa mère porteuse de bretelles / Celle qui tient les drones du ménage / Ceux qui ont des dossiers sur tous leurs voisins / Celui qui se cache pour penser / Celle qui dénonce la nouvelle Miss Hongrie surprise à lire un livre de Martin Heidegger ce facho notoire / Ceux qui ont trop de fierté pour se montrer leurs poèmes / Celui qui déshabille du regard la dentiste qui lui rhabille une molaire / Celle qu’on a vu à la télé sans préavis au collectif / Ceux qui ne s’expriment qu’après cooptation des camarades formés / Celui qui en sait long sur le Vatican et le dit chez Ruquier sans faire d’amalgame / Celle qui exige de la banque qu’elle lui dise son secret maintenant qu’elle lui a fait un dépôt / Ceux qui avouent qu’ils ont quelque argent non sans manifester la même pudeur que ceux qui n’ont ont pas, etc

-

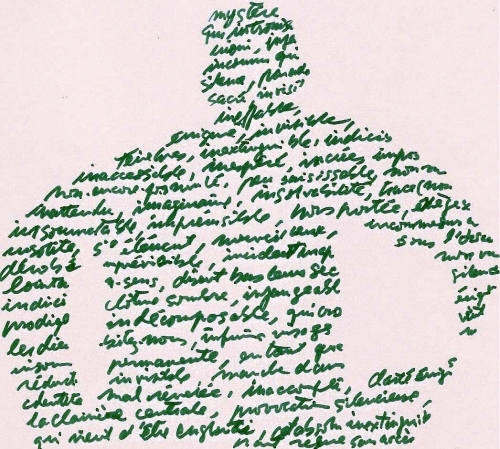

Mémoire vive (115)

Lambert Schlechter, dans son dernier livre (Monsieur Pinget saisit le râteau et traverse le potager), note ceci sans en préciser ni la date ni l’objet : « J’étais sûr que cela n’arriverait opas.J’étais sûr que cela ne pouvait pas arriver. Il n’tait pas possible que cela arrive. Pas pensable. Pas imaginable. Et maintenant ?? Il va fourrer sa grosse grasse patte sous la robe de la Liberté ».

°°°

Le camarade Michael Wyler se déchaîne, dans sa dernière chronique de Bon Pour La Tête, contre le délire publicitaire et commercial boosté par Halloween, le sinistre Black Friday et les fêtes de Noël. J’abonde évidemment, en prônant l’éradication des marchés de Noël après traitement au napalm, et la chasse à toute effigie de l’odieux pédophile a barbe postiche et pèlerine rouge dont le culte est devenu la plus sinistre mascarade de ce temps de folie consumériste. Jawohl !

J’aborde le Traité des gestes de Charles Dantzig avec autant d’intérêt curieux que de reconnaissance. Une mine ! Une nouvelle somme de lectures du monde à sa façon et une constante incitation à rebondir pour un lecteur de mon genre. Il y a là de quoi faire une bonne et belle, allègre chronique.

J’aborde le Traité des gestes de Charles Dantzig avec autant d’intérêt curieux que de reconnaissance. Une mine ! Une nouvelle somme de lectures du monde à sa façon et une constante incitation à rebondir pour un lecteur de mon genre. Il y a là de quoi faire une bonne et belle, allègre chronique.Il va de soi que le langage des gestes ne se limite pas à la langue des signes des gentils malentendants pas plus qu’aux méchants doigts et autres bras d’honneur des crétin(e)s qui vous dépassent à toute heure sur les autoroutes de la muflerie, appelant autant de gestes réactifs appropriés ou non, etc.

Le premier geste de l’enfant est comme une signature perso, qui rappelle celui de notre ancêtre se hissant sur ses pattes antérieures pour apposer ses mains enduites de sang de bison au plafond de la grotte d’Altamira ou partout ailleurs – aujourd’hui entre tags et graffiti.

Je suis donc je bouge. Je tique donc je toque à l’attention d’autrui. Je me prends la tête pour me la jouer penseur de Rodin mais ça peut aussi signifier un gros chagrin ou une migraine à se damner – geste du revolver sur la tempe. Si Hannibal Lecter se retourne pour vous jeter un regard à la fin de l’épisode, vous savez que ce geste est une menace de plus.

Il y a les gestes polis de nos grands-pères soulevant leur chapeau, comme il y a le geste minable de celui qui fauche une fleur sur une tombe, les gestes élégants ou les gestes de la moquerie, les gestes pour-ne-rien-dire ou les gestes déchirants.

«Superficiels, écrit Charles Dantzig, les gestes sont plus importants que nous ne le pensons, nous qui les laissons sortir de nous et y rentrer comme des coucous, et sans leur accorder plus d’attention; un appui à nos paroles, des éclairs de nous, je ne sais quoi d’autres».

Des éclairs de nous! Des reflets, des aveux involontaires ou conscients, des morceaux de nous qui sont comme des possibilités d’ILS, de VOUS tous et de tous mes MOI. Bref, comme rien de ce qui est humain n’échappe à la chanson de geste des gestes, il y a une anthropologie de la gestuelle, une poétique du beau geste ou de la moche attitude (gestes de la petite emmerdeuse ou du gros con), une typologie du geste cinématographique (le geste de Charlot qui balance son mégot dans le tuba du musicien voisin ou celui de Marilyn retenant l’envol de sa robe-corolle au-dessus de la bouche d’aération du métro, une doxologie (geste du Seigneur bénissant) ou une démonologie (geste du saigneur sévissant) de ce langage plus récemment intégré dans l’investigation psychologique ou policière des profileurs «mentalistes», etc.

Ce jeudi 7 décembre.- Grand bleu sur l’étincelante blancheur des crêtes d’en face. L’imbécile de la Maison blanche continue de faire des siennes en proposant le déplacement de la capitale israélienne à Jérusalem. Le monde commence à réagir mais il n’en a rien à battre, même si cette folie sent la chute de l’Empire.

°°°

L’observation des dits et gestes de la meute, notamment sur Facebook, me fascine ou peu s’en faut, un peu comme la bêtise fascinait Flaubert, qui en a tiré un Dictionnaire et cette espèce de chef-d’oeuvre que représente Bouvard et Pécuchet. Je prends note à distance, sans cesser de sourire. J’évite de participer au moindre débat et me garde de formuler opinions ou professions de foi à la petite semaine. Ma lucidité et mon sens commun, frottés d’un esprit débonnaire, m’empêchent de participer à tout ça…

°°°

Annie Dillard, dans Au présent : «Nous sommes la génération civilisé n° 500 environ, en partant de l’époque où nous nous sommes fixés, il y a de cela 10.000 ans. Nous sommes la génération n°7500 en partant de l’époque où nous sommes probablement apparus, il y a de cela 150.000 ans. Et nous sommes la génération d’humains n° 125.000 en partant des premières espèces d’hominiens. Et cependant, comment pourrions-nous nous considérer comme une simple troupe de remplaçants intérimaires d’un spectacle àl’affiche depuis des lustres quand dans le ciel un nouvel arrivage d’oisillons vole en chantant et que passent de nouveaux nuages ? Des hyènes aux bactéries, les êtres vivants se chargent d’évacuer les morts comme les machinistes escamotent les accessoires entre les scènes. Afin de contribuer à ce qu’un espace vital subsiste tant que nous y vivons, nous ôtons à la brosse ou à la pelle le sable accumulé et nous taillons ou brûlons la verdure. Nous coupons l’herbe à l’extrême lisière. »

Annie Dillard, dans Au présent : «Nous sommes la génération civilisé n° 500 environ, en partant de l’époque où nous nous sommes fixés, il y a de cela 10.000 ans. Nous sommes la génération n°7500 en partant de l’époque où nous sommes probablement apparus, il y a de cela 150.000 ans. Et nous sommes la génération d’humains n° 125.000 en partant des premières espèces d’hominiens. Et cependant, comment pourrions-nous nous considérer comme une simple troupe de remplaçants intérimaires d’un spectacle àl’affiche depuis des lustres quand dans le ciel un nouvel arrivage d’oisillons vole en chantant et que passent de nouveaux nuages ? Des hyènes aux bactéries, les êtres vivants se chargent d’évacuer les morts comme les machinistes escamotent les accessoires entre les scènes. Afin de contribuer à ce qu’un espace vital subsiste tant que nous y vivons, nous ôtons à la brosse ou à la pelle le sable accumulé et nous taillons ou brûlons la verdure. Nous coupons l’herbe à l’extrême lisière. »°°°

Les lieux, il faudrait plutôt dire les territoires ou les zones sensibles arpentés par Fleur Jaeggy et Robert Walser sont ceux de la poésie, qui font écho (à mes oreilles en tout cas) aux Illuminations de Rimbaud et, pour l’atmosphère, aux contes de Grimm, entre fulgurance parfois obscure et magie blanche. Le territoire du crayon de Walser est à la fois compulsif et conquérant, comme la phrase de Fleur aux si saisissants raccourcis. Le présent de la poésie ramasse tout et le jette en avant dans le précipité de la mémoire, où nous sommes à l’instant et serons demain.

Les lieux, il faudrait plutôt dire les territoires ou les zones sensibles arpentés par Fleur Jaeggy et Robert Walser sont ceux de la poésie, qui font écho (à mes oreilles en tout cas) aux Illuminations de Rimbaud et, pour l’atmosphère, aux contes de Grimm, entre fulgurance parfois obscure et magie blanche. Le territoire du crayon de Walser est à la fois compulsif et conquérant, comme la phrase de Fleur aux si saisissants raccourcis. Le présent de la poésie ramasse tout et le jette en avant dans le précipité de la mémoire, où nous sommes à l’instant et serons demain.Ces territoires sont aussi les miens depuis la forêt de mon adolescence ne demandant rien à personne mais répondant à l’injonction de Michel Strogoff et de nos braves parents : «Regardez !»

Affirmer que Dante est l’homme le plus dénué d’esprit de l’histoire de la littérature, comme s’y risque Charles Dantzig dans son Traité des gestes, me semble relever de la même futilité à la française, à vrai dire insignifiante, que lorsque notre censeur conchie Céline ou Dostoïevski, entre autres «gestes judiciaires» expéditifs. Mais on se rappelle qu’au chapitre des énormités célèbres un Nabokov réduisait à rien un Faulkner et que Céline, précisément, fit de Proust un snob à chichis sans intérêt.

Bref, on ne demande pas, au jardin zoologique, à la gazelle de comprendre la psychologie du rhinocéros, ni à celui-ci d’être sensible au chant du rossignol, et l’on passe donc allègrement sur ces agaceries pour achopper à la substance incessamment surprenante et tonique du dernier livre de Dantzig.

°°°

Le délire d’opinion atteint un summum sur les réseaux sociaux et les commentaires de blogs, dont ceux de la République des lettres de Pierre Assouline fournit le plus éloquent exemple. Ainsi, après un article intéressant de celui-ci sur le livre d’Amaury Nauroy, Rondes de nuit, peut-on lire plus de 1000 commentaires dont quasi aucun n’a de rapport pertinent avec le texte initial – l’un d’eux, à propos de Philippe jaccottet, montre au plus une méconnaissance totale du sujet -, chacun y allant de son petit discours sur tel ou tel thème repris par les membres régulier de cette espèce salon en ligne tenant plus du café du commerce.

°°°

Mon sentiment, à jamais contradictoire, d’être à la fois partout chez moi et sans cesse déplacé, fonde la double relation d’intime adhésion et de réserve que j’entretiens avec le monde.

Mon sentiment, à jamais contradictoire, d’être à la fois partout chez moi et sans cesse déplacé, fonde la double relation d’intime adhésion et de réserve que j’entretiens avec le monde.C’est un sentiment remontant à l’enfance, à la maison de notre enfance et au jardin, au quartier, à la forêt et aux premières échappées de ce premier cercle de notre enfance.

Né sous le signe des Gémeaux, je me suis toujours senti partagé, mais cette nature double à tous égards ne se borne ni à la détermination des astres ni à une typologie psychologique particulière : elle reflète à mes yeux la Nature même, avec son ambivalence que le jour et la nuit ne cessent de rythmer en alternance.

°°°

«Rien ne me paraissait plus beau, enfant, que de voir ma mère s’asseoir. Elle pliait ses belles jambes, descendait vers la galette de la chaise en gardant le torse droit puis, assise, rejetait ses jambes de côté.»

Ainsi s’exprime le Dantzig doux et sensible, dont l’écriture toujours précise nous apprend qu’une chaise a une «galette», avant de durcir le ton sur la même page: «La grossièreté des hommes qui s’asseyent en écartant les jambes dans le métro est un des signes les plus révoltants de l’indifférence à autrui, c’est-à-dire du manque d’imagination».

Et ceci encore qui me ravit décidément : «A l’instar de la parole mes gestes ne sont pas moi seul», lit-on ainsi dans le beau chapitre intitulé Papillons, papillons. «L’homme est une oeuvre d’art qui s’ignore. Cette œuvre se crée par les gestes plus librement que par la parole, aucun tyran n’ayant pensé à inventer une syntaxe des gestes pour nous faire nous mouvoir de la naissance à la mort comme dans un stade maoïste. Être hors de soi ne devrait pas vouloir dire être en colère. Papillons, papillons, sortez de moi, allez vers mes frères, sculpture légère, erronée, vivante».

Et ce bel envoi final: «Dans le jardinage à la française de la vie par le Temps, les gestes font des crocs-en-jambe, des pieds de nez, tirent la langue. Venez, enfants moqueurs! Les gestes contredisent le Temps!»

Tout en restant attentif à l’espèce de cauchemar éveillé que constitue l’actualité, avec ses pantins semant le chaos sous couvert de grimaces policées, je lisais ces jours Le Frère de XX, dernier recueil de brèves proses de Fleur Jaeggy après avoir relu Les Années bienheureuses du châtiment et L’institut Benjamenta de Robert Walser, découvert il y a bien quarante ans de ça, quand le nom de l’auteur oublié ressuscitait avant de devenir culte selon l’expression de notre époque d’idolâtrie à la petite semaine.

Or, à chaque page de Fleur Jaeggy je retrouvai quelque chose du génie de Walser, qui m’évoque à la fois une certaine Suisse sauvage, chrétienne et païenne, terrienne et cosmopolite.

La première page des Années bienheureuses du châtiment, premier joyau scintillant de la constellation poétique de Fleur Jaeggy, fait d'ailleurs référence explicite à la mort de Walser dans la neige, et la jeune Fleur, aussi teigneuse que tendrement amoureuse, aura sans doute retrouvé un frère occulte dans le Jakob von Gunten de L’institut Benjamenta, confronté à la même splendide autorité directoriale qu’elle a connue à l’institut Bausler pour jeunes filles riches tenu par le couple classique de la femme capitaine et de son conjoint falot.

°°°

Il est à noter que cet enfant regardait par la fenêtre et plus souvent qu’à son tour, et que dans le préau c’était en son for intime qu’il avait l’air de sonder tout le temps que durait la récré, et qu’à la table des siens, à la prière de la grave église du quartier, partout où les visages ne peuvaient se dérober c’est lui qui scrutait et que tout le reste du temps il épiait, observait : observait la voisine de la maison bleue dont la fille au petit faciès de vieille reste prostrée à journée faite, observait le facteur Verge d’or ainsi nommé pour ce qu’on savait des longs intermèdes de sa tournée, observait la salutiste en sempiternel tablier gris, observait et notait tout sans laisser rien paraître - sans rien d’écrit jsuque-là mais n’était-il pas à craindre que tout ça ressorte un jour dans quelque cahier noir, et qu’en serait-il alors de notre tranquillité ? se demandaient les gens du quartier n’aimant guère les histoires …

°°°

L’enfance selon Robert Walser et Fleur Jaeggy n’a rien de sucré ni de rassurant, pas plus que les contes de Grimm où l’ogre et la fée font partie de l’enchantement. Bernanos opposait justement l’infantilisme et l’esprit d’enfance. Or celui-ci, de tous les âges, tire sa force de sa fragilité. La douleur enfantine est source de bonheur, nous suggère Fleur Jaeggy, et ce n’est pas un paradoxe morbide. De son côté, comme l’a bien vu Kafka, qui l’admirait et le continuait à sa façon, Walser poursuivait l’exploration de la forêt magique, mélange d’émerveillement et de terreur, des contes de Grimm transposés dans la réalité quotidienne où l’enfant est supposé faire l’apprentissage de la vie en distinguant – première leçon –, ce qui est important de ce qui ne l’est pas.

Ce qui est important dans la vie, grosso modo, c’est de réussir. Voilà ce qui est recommandé au petit garçon de 8 ans par sa sœur aînée, dans Je suis le frère de XX, alors qu’il a décidé de mourir quand il serait grand. Et c’est le même projet, on dirait aujourd’hui le même plan de carrière qui est proposé aux pensionnaires de l’institut Benjamenta, imaginé par Robert Walser, et aux jeunes filles de la pension Bausler décrite par Fleur Jaeggy.

Or la réponse de Jakob von Gunten, double poétique de Walser dans L’institut Benjamenta, est clairement formulée: «A l’idée que je pourrais avoir du succès dans la vie, je suis épouvanté», à quoi il ajoute: «Je me fous du monde d’en haut, car là, en bas, j’ai tout ce dont on a besoin, les beaux vices et les belles vertus, le sel et le pain». Et la narratrice des Années bienheureuses du châtiment, plus portée aux rêveries solitaires sur les alpages cristallins d’Appenzell qu’à la réalisation des ambitions de sa mère, laquelle lui dicte sa conduite dans ses lettres envoyées du Brésil, manifeste la même résistance douce et têtue au drill et au formatage.

Tout cela par molle paresse ou je m’en foutisme anarchisant? Nullement. Alors pourquoi? La réponse est la même que donnait Blaise Cendrars quand on lui demandait pourquoi il écrivait: parce que. Parce que j’aime chanter. Parce que j’aime dessiner. Parce que j’aime écrire. Parce que j’aime aimer et que ça m’importe plus que de réussir selon vos codes.

Ainsi Jakob von Gunten envisage-t-il la fortune: «Si j’étais riche, je ne voudrais nullement faire le tour de la terre. Sans doute, ce ne serait déjà pas si mal. Mais je ne vois rien de bien exaltant à connaître l’étranger au vol. Je me refuserais à enrichir mes connaissances, comme on dit. Plutôt que l’espace et la distance, c’est la profondeur, l’âme qui m’attirerait. Examiner ce qui tombe sous le sens, je trouverais cela stimulant. D’ailleurs je ne m’achèterais rien du tout. Je n’acquerrais pas de propriétés. Des vêtements élégants, du linge fin, un haut-de-forme, de modestes boutons de manchettes en or, des souliers vernis pointus, ce serait à peu près tout, et avec cela je me mettrais en route. Pas de maison, pas de jardin, pas de valet. Et je pourrais partir. J’irais me promener dans le brouillard fumant de la rue. L’hiver et son froid mélancolique s’accorderaient merveilleusement avec mes pièces d’or»…

Robert Walser considérait le fait d'écrire comme un acte sacré, et de même y a-t-il, dans l'écriture de Fleur Jaeggy, comme une aura de pureté. Mais est-ce à dire, là encore, qu'on flotte dans le vague ou le flou ? Au contraire: la poésie de Walser et de Fleur Jaeggy capte la réalité avec une simplicité et une précision extrêmes. Aussi allergiques l'un que l'autre aux idéologies politiques ou religieuses, ils n'en sont pas moins attentifs au monde, chacun à sa façon.

°°°

Y aura-t-il bientôt des jacuzzis dans nos églises ? Quand les croyants de ce pays disposeront-ils enfin de barbecues sur les pelouses attenantes aux lieux de culte ? Que font les synodes et les épiscopats de nos cantons en sorte de proposer à leurs clients des services appropriés et conviviaux ? Telles sont les questions que je me poserais si je me sentais concerné par ce qu’est devenue la pratique religieuse assimilée à une forme de développement personnel…

Y aura-t-il bientôt des jacuzzis dans nos églises ? Quand les croyants de ce pays disposeront-ils enfin de barbecues sur les pelouses attenantes aux lieux de culte ? Que font les synodes et les épiscopats de nos cantons en sorte de proposer à leurs clients des services appropriés et conviviaux ? Telles sont les questions que je me poserais si je me sentais concerné par ce qu’est devenue la pratique religieuse assimilée à une forme de développement personnel…Le fantastique social, ou plus précisément le réalisme panique, me semble un excellent vecteur critique, qui ne se borne pas à l’humour, trop souvent diluant, mais force le trait ironique sans pour autant donner dans le ricanement stérile. Il y faut une dureté douce, si j’ose l’oxymore, une main de velours dans un gant de fer, et la meilleure modulation en est celle de la poésie. Michaux en a montré le chemin et balisé la piste de décollage, pas toujours avec le même bonheur au demeurant.

°°°

«Il neigeait. On aurait dit depuis des années. Dans un village désolé du Brandebourg, un enfant crie avec un mégaphone un sermon de Noël.»

Ainsi commence le récit de Fleur Jaeggy intitulé L’Ange suspendu, dont la féerie noire est à la fois ancrée dans un temps et un lieu (les souvenirs et lendemains de la DDR), et qui m’a semblé rejoindre, par delà les années, le récit, par Carl Seelig, de la mort de Robert Walser dans la neige du Rosenberg, sur les hauts de Herisau, quand le cœur du poète le lâcha dans la lumière étincelante de ce début d’après-midi de Noël.

Robert Walser, cet original souvent mal luné, était il un ange? Les services administratifs du Ciel, dont il ne parle guère, se tâtent à ce propos, mais ce fragment de L’Ange suspendu de Fleur Jaeggy me parle de lui: «L’enfant est accompagné par un vieillard. Le patron, son maître. D’aspect, il ressemble à un moine et à un joueur de poker, comme ceux que l’on voit dans les films. Il a instruit l’enfant. Il l’a habillé et nourri. Il lui a donné un endroit où dormir. Le vieillard a échappé aux prisons, aux bûchers et aux écoles. En échange, l’enfant doit prêcher et demander l’aumône. L’obole. Une haine fraternelle les unissait. L’enfant sent autour de son cou la corde qui le lie à cet homme. Il sentait dans tous ses os et son sang un besoin primordial de haine. Et c’est ainsi que l’enfant parvenait à émouvoir, quand il lisait ses sermons. «Et maintenant, chante», lui disait le vieillard. L’enfant hurle en suivant le Livre des Hymnes. Les femmes l’entouraient. Chacune d’elles lui donne l’obole. Elles caressent sa tête, le capuchon pointu en laine noire. Elles veulent le toucher. L’enfant les regarde avec amour, comme le vieillard le lui a suggéré. C’est Noël. Le butin est consistant»…

°°°

Une chronique publiée à l’aube d’une nouvelle année se doit d’annoncer de bonnes nouvelles, et je me fais fort d’en proposer au moins une: c’est qu’il arrive aux «pierres à souhaits» de parler! Ainsi faut-il lire illico Apprendre à parler à une pierre, de la même Annie Dillard voyageant un peu partout, de l’étang qu’il y a derrière sa fameuse cabane de Tinter Creek aux îles Galapagos ou au fin fond de la jungle bolivienne.

Une chronique publiée à l’aube d’une nouvelle année se doit d’annoncer de bonnes nouvelles, et je me fais fort d’en proposer au moins une: c’est qu’il arrive aux «pierres à souhaits» de parler! Ainsi faut-il lire illico Apprendre à parler à une pierre, de la même Annie Dillard voyageant un peu partout, de l’étang qu’il y a derrière sa fameuse cabane de Tinter Creek aux îles Galapagos ou au fin fond de la jungle bolivienne.Au début du livre, Annie Dillard échange un regard fulgurant avec une fouine et en tire les conséquences: «J’aimerais vivre comme je le dois, de même que la fouine vit comme elle le doit. Et je soupçonne que ma vie est la sienne: ouverte sans douleur au temps et à la mort, percevant tout, ou liant tout, prenant le pari de ce qui nous échoit avec une volonté féroce et pointue».

Dans le chapitre consacré à l’homme dans la trentaine, prénom Larry, qui vit sur l’île où elle habite, entre autres originaux de son genre, et dont le but vital est d’apprendre à parler à une pierre, Annie Dillard dit simplement que «nous sommes ici pour être témoins». Et d’ajouter: «Nous pouvons mettre en scène notre propre action sur la planète – construire nos villes sur ses plaines, construire des barrages sur ses rivières, ensemencer ses terres fertiles – mais notre activité signifiante couvre bien peu de terrain. Nous n’utilisons pas les oiseaux chanteurs, par exemple. Nous n’en mangeons pas beaucoup; nous n’en faisons pas nos amis; nous ne saurions les persuader de manger plus de moustiques ou de transporter moins de graines de mauvaises herbes. Nous pouvons seulement en être les témoins. Si nous n’étions pas là, ces oiseaux seraient des chanteurs sans public, tombant dans la forêt déserte. Si nous n’étions pas là, des phénomènes tels que le passage des saisons n’auraient pas le moindre de ces sens que nous leur attribuons. Le spectacle se jouerait devant une salle vide, comme celui des étoiles filantes qui tombent pendant la journée. C’est la raison pour laquelle je fais des promenades».

Certains livres vous rendent plus présents, plus poreux, plus sensibles à la pulsation du monde, plus attentifs à la musique du silence, plus résistants à la jactance insensée. Annie Dillard complète en faisant de la tête un monde où les sens et ce qu’on appelle le cœur, ou ce qu’on appelle l’âme, travaillent sous le même chapeau: «J’ai lu des livres de cosmologie comparée. En ce moment, la plupart des cosmologistes penchent pour le tableau de l’univers en évolution décrit par Lemaître et Gamow. Mais je préfère la suggestion faite il y a des années par Valéry – Paul Valéry, qui proposait l’idée d’un univers en «forme de tête»…

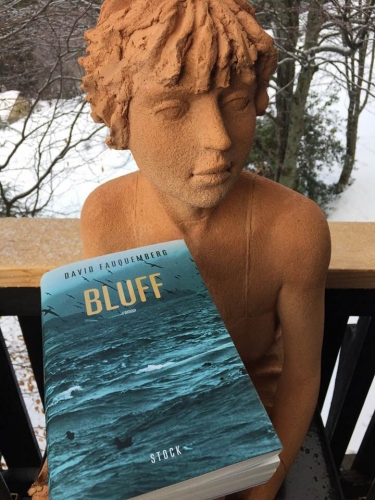

Ce dimanche 31 décembre. – Ma dernière lecture de l’année écoulée sera la première de l’an neuf, sous le titre de Bluff, dont le contenu est à l’opposé de ce que ce mot suggère à l’ordinaire. De fait il n’y a pas une once de crânerie vide dans ce nouveau roman de David Fauquemberg, formidable évocation du combat de l’homme en prise avec les éléments déchaînés, chasseur et poète, pêcheur et penseur de la plus noble lignée…

-

Ceux qui hantent le Dédale

Celui qui va partout sans que ça se sache / Celle qui a les mollets tatoués de fleurs carnivores / Ceux qui font des performances sous le nuage rougeoyant / Celui qui a vu couler le navire amiral de la flotte impériale / Celle qui se reconnaît dans la grande fleur de papier clouée au mur / Ceux qui ont si peu de fantaisie qu’ils ne voient que dalle dans le musées des cloques / Celui dont la vanité blessée flatte l’orgueil / Celle dont l’œil reste coincé dans la serrure indiscrète / Ceux qui ont bien connu Cravan et Crevel les boxeurs à complications sentimentales / Celui qu’on dit le plus beau skater sarde hélas absent des images de Germinal le skatophile / Celle qui ne stresse pas quand le rapeur lui râpe les reins / Ceux qui trouvent au radiateur rouillé la même beauté mélancolique qu’à la Joconde et le même sourire ambigu si tu regardes bien / Celui qui chevauche la machine à coudre à tendances zoophiles / Celle qui reconnaît Madeleine Duras sur le tableau de Flynn dont on sait le goût pour les femmes garagistes / Ceux qui font de la musique bleue dans le salon grenat sans quitter leurs collants genre Mick Jagger déhanché / Celui qui rend leur dignité aux lettres encrées très noir genre Pollock avant les taches / Celle que l’inscription LESS THAN ZERO fait replonger (le plongeoir = das SprungBRET) dans ses souvenirs de Mulholland Drive et ses jeunes gens vagues / Ceux que les collages du capitaine Flynn font décoller / Celui qui balance son boomerang dans le ciel de l’été indien qu’un orage lui ramène entre les dents le printemps suivant / Celle qui vaticine dans l’antichambre papale où soupirent les pédos grondés / Ceux que leurs mots sucent par la racine / Celui qui met les mots en boîtes à bijoux / Celle qui se retrouve partout chez elle sauf à lamaison où son ex ne l’attend plus depuis le transfert de ses fonds sur le compte de l’avide psychiatre Gwendula / Ceux qui ont passé du conceptuel au contextuel sans cesser d’être cons comme des boulets / Celui qui a lancé la mode des veuves empaillées avec bijoux de prix / Celle qui se dit veuve de paille à ses nouveaux gigolos tout feu tout flamme / Ceux qui prétendent que François Hollande s’est fait une Malgache intégriste mais ça reste à prouver par le magazine Valeurs actuelles dont les sources sont parfois toxiques / Celui qui a lancé la mode du Barbie Mec à préférence sexuelle différente et votant social-démocrate / Celle qui n’a peur de rien sauf des plasticiens méchants heureusement rares / Ceux qui vous ont à l’œil genre Minotaure à cam de surveillance, etc.

Celui qui va partout sans que ça se sache / Celle qui a les mollets tatoués de fleurs carnivores / Ceux qui font des performances sous le nuage rougeoyant / Celui qui a vu couler le navire amiral de la flotte impériale / Celle qui se reconnaît dans la grande fleur de papier clouée au mur / Ceux qui ont si peu de fantaisie qu’ils ne voient que dalle dans le musées des cloques / Celui dont la vanité blessée flatte l’orgueil / Celle dont l’œil reste coincé dans la serrure indiscrète / Ceux qui ont bien connu Cravan et Crevel les boxeurs à complications sentimentales / Celui qu’on dit le plus beau skater sarde hélas absent des images de Germinal le skatophile / Celle qui ne stresse pas quand le rapeur lui râpe les reins / Ceux qui trouvent au radiateur rouillé la même beauté mélancolique qu’à la Joconde et le même sourire ambigu si tu regardes bien / Celui qui chevauche la machine à coudre à tendances zoophiles / Celle qui reconnaît Madeleine Duras sur le tableau de Flynn dont on sait le goût pour les femmes garagistes / Ceux qui font de la musique bleue dans le salon grenat sans quitter leurs collants genre Mick Jagger déhanché / Celui qui rend leur dignité aux lettres encrées très noir genre Pollock avant les taches / Celle que l’inscription LESS THAN ZERO fait replonger (le plongeoir = das SprungBRET) dans ses souvenirs de Mulholland Drive et ses jeunes gens vagues / Ceux que les collages du capitaine Flynn font décoller / Celui qui balance son boomerang dans le ciel de l’été indien qu’un orage lui ramène entre les dents le printemps suivant / Celle qui vaticine dans l’antichambre papale où soupirent les pédos grondés / Ceux que leurs mots sucent par la racine / Celui qui met les mots en boîtes à bijoux / Celle qui se retrouve partout chez elle sauf à lamaison où son ex ne l’attend plus depuis le transfert de ses fonds sur le compte de l’avide psychiatre Gwendula / Ceux qui ont passé du conceptuel au contextuel sans cesser d’être cons comme des boulets / Celui qui a lancé la mode des veuves empaillées avec bijoux de prix / Celle qui se dit veuve de paille à ses nouveaux gigolos tout feu tout flamme / Ceux qui prétendent que François Hollande s’est fait une Malgache intégriste mais ça reste à prouver par le magazine Valeurs actuelles dont les sources sont parfois toxiques / Celui qui a lancé la mode du Barbie Mec à préférence sexuelle différente et votant social-démocrate / Celle qui n’a peur de rien sauf des plasticiens méchants heureusement rares / Ceux qui vous ont à l’œil genre Minotaure à cam de surveillance, etc. -

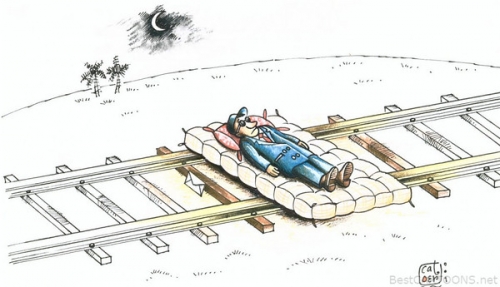

Du chien

Diatribe de Ludwig Hohl contre les chiens supposés nuire à l'esprit; avec un bémol final...

Le plus clair de son temps, à quoi le passe-t-il ? Soit à faire ses besoins, soit à quêter l'odeur d'urine, aboiements à l'appui.

Le gros avantage de Vienne sur la Hollande, et même sur d'autres régions plus agréables: on n'y porte nulle estime à ces créatures sans nom, qui sont tenues au port de la muselière. C'est un début. Moi je rêve d'un Etat futur où les chiens seraient éradiqués. (Comme on fait aujourd'hui pour les sangliers, qui en comparaison ne sont que de braves bêtes innocentes. - Pour tout chien supprimé: une récompense; pour tout chien dissimulé, une amende).

Existe-t-il un seul homme d'esprit qui estime les chiens ?

Ils prétendent en avoir besoin pour garder la maison.- Pourquoi pas des ours, des serpents, des tigres ! Ceux-ci ne tuent que les corps; les chiens, eux, tuent l'esprit.

Et puis, qu'ont-ils donc à garder tellement ! Les voleurs ne sont pas aussi dangereux que les chiens, et de loin. Qu'on s'arrange pour posséder un bien qui ne peut être volé ! L'homme a le devoir d'être riche: la richesse, c'est la productivité, c'est le pouvoir de donner; si l'on est riche en argent, eh bien qu'on le donne.

Les sons émis par les chiens: simplement les sons !Existe-t-il un seul être pensant dont les pensées n'aient pas été tuées par cela ? - Sur mon âme ! Quand cela survient la nuit, quand l'aboiement déchire l'obscurité; quand dans la rue calme, surgi par derrière, un cabot renifle... - n'est-ce pas alors qu'il faudrait tenir, à portée de la main, un revolver chargé ?

Mais regarde donc les mouvements de cette créature accompagnant son "maître": as-tu des yeux ?

Regarde-les, regarde ces pieds plats, ces jambes hautes, ces longs poils et ces poils ras ! Regarde le manège de leur queue, leur démarche louvoyante et oblique ! Leur museau lubrique, leur langue pendante, leurs yeux doucereux et coulants, ou qui leur sortent de la tête comme des belladones; et leur pelage, paradis des puces ! Est-il rien de plus stupide qu'une patte de chien ? Regarde ces petits roquets blancs, ou ces chiens de berger, avec leur faciès de maître d'école ! Et qu'est-ce qui unit toutes ces créatures ? La recherche nasale, incessante et frénétique, de l'urine.

On peut faire une petite exception pour quelques exemplaires de certaines grandes races (à vrai dire je distingue mal des "races" parmi la racaille). Sans rien avoir qui les rapproche de l'homme ou des animaux supérieurs, ces quelques exemplaires évoqueraient plutôt le crapaud; c'est ça: leur comportement s'apparente vaguement à celui du crapaud.

En comparaison du chien, même la punaise est admirable. La punaise et ses entreprises fantastiques: telle un tank, elle accomplit avec peine un voyage infini, semé d'embûches et de complications.Parvenue au bout, elle oeuvre, toute à sa passion, sur le corps d'un homme dont les dimensions, comparées aux siennes, défient notre imagination: une montagne, mais une montagne qui remue, et qui pourrait se renverser sur elle.

Les chiens ! Pour ces créatures qu'on a coutume d'appeler Flora, Fauna, Victoria, je propose les noms suivants: Oeil-de-pute, Sac-à-puces, Innommable !. (*)

(*) On risque de ne pas comprendre qu'il s'agit de poser des principes, et non de haïr quelques pauvres créatures. Au fond, j'exhale surtout ma rage contre certaines caractéristiques humaines. Un certain type humain. S'il est nécessaire, cependant, de faire des exceptions, je citerai en tout premier lieu le petit chien décrit par Konrad Bänninger dans L'Esprit du devenir; et celui du Divan de Goethe, qui, avant d'être admis au paradis, a "si fidèlement accompagné les Sept Dormants" dans leur sommeil.

(...) Je pourrais citer encore d'autres cas. Je m'en tiens à celui-ci: je venais de poser ma plume et je sortais dans la rue. Là, juste au coin, un petit chien inconnu m'attendait; son regard était si plein de reproche que je compris tout de suite: "Il a lu mon texte". Il n'aboyait pas. Son reproche, si calme, confinait à la tristesse. Je lui donne ici l'assurance qu'il n'était pas concerné par ma diatribe.

Ludwig Hohl, Notes ou de la réconciliation non-prématurée. Traduit de l'allemand par Etienne Barilier. L'Age d'Homme, 1989, 535p,

Image: le fox Snoopy, ange gardien de La Désirade. -

Ouverture en beauté

Premier grand livre de l'année 2018: Bluff, de David Fauquemberg, à paraître ces jours chez Stock.

C'est un pur bonheur, en ces premiers jours de l'an, de constater que le nouveau roman de mon socio David Fauquemberg, après les déjà si remarquables Nullarbor (Prix Nicolas Bouvier 2007), Mal tiempo et Manuel El Negro, marque une nouvelle envolée, à la fois épique et lestée de poésie élémentaire, d'un romancier à l'extraordinaire capacité d'évocation fondée sur la meilleure connaissance, concrète et vécue, du thème traité (ici le combat des hommes avec la mer au front sud de la Nouvelle-Zélande - entre le port de Bluff et les fjords propices à la pêche à la langouste - et le brassage des cultures locales à valeur universelle), avec un souffle et une empathie humaine renouvelés - bref, un premier grand livre pour marquer ce début d'année !!!

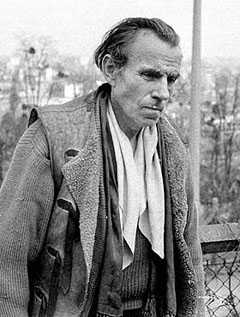

(Dessin original de Matthias Rihs pour la chronique de JLK sur Bluff, à venir...)

-

Appelfeld notre frère humain

En lisant La chambre de Mariana d’Aharon Appelfeld. Modeste révérence à un grand Monsieur qui vient d nous quitter.

Comment répondre aux mots de la haine ? Comment résister à la montée aux extrêmes ? Comment dire la ressemblance humaine ? Comment la capter et la transmettre ?

Ce sont les questions que je me posais en lisant La chambre de Mariana, l’un des plus beaux romans parus ces derniers temps, de l’écrivain israélien Aharon Appelfeld, dont la voix est de celles qui, précisément, par leur intonation et leur musique, leur aura d’humanité, si l’on peut dire, exprime précisément la ressemblance humaine.Cette voix, que je retrouve chez le poète palestinien Mahmoud Darwich autant que chez le poète libanais Adonis ou chez le romancier français Hubert Haddad auteur de l’admirable Palestine (Zulma, 2007), cette voix module, dans La chambre de Mariana, une histoire qu'on pourrait trouver scabreuse, voire apparemment scandaleuse, qui me rappelle les histoires scabreuses et scandaleuses du grand écrivain serbe Aleksandar Tisma, telle L’Ecole d’impiété (L’Age d’Homme).

Pour le protéger des rafles de plus en plus massives qui sévissent dans le ghetto de leur petite ville des marches de l'Ukraine, après la déportation du père, la mère du petit Hugo, onze ans, le planque chez une sienne amie chrétienne travaillant dans une maison close, qui reçoit le garçon dans un réduit où elle le nourrit et le cajole tout en lui interdisant d’apparaître.

Avec ce mélange de tendresse lancinante et d’implacable netteté qui caractérise l’écriture d’Appelfeld, dans ce no man’s land à la fois précisément localisé et qu’on pourrait imaginer de partout, le romancier nous fait découvrir par le plus intime, donc le plus humainement ressemblant, ce que découvre le jeune garçon des cris des hommes et des parfums de la femmes, des siens qui viennent le visiter dans le rêve éveillé de sa prison et de l’Action inimaginable qui va les engloutir.

N’est-il pas sacrilège d’évoquer l’éveil de la sensualité d’un adolescent dans les bras d’une prostituée ? Pas un instant je ne l’ai pensé en lisant La Chambre d’Ariana, dont l’humanité qui s’en dégage pourrait être le fait d’un auteur palestinien ou tchétchène ou de n’importe quelle terre où vivent des hommes de bonne volonté.Il y a dans ce roman, nullement équivoque ou douteux, quelque chose d’infiniment pur et je dirai même de biblique, notamment dans les déchirantes et merveilleuses dernières pages replaçant ces années d’Hugo dans les années du long récit humain, qui ne tient peut-être, aussi bien, qu’à un sentiment commun à tous les hommes et à cette voix qui le filtre comme une musique – la seule à opposer aux mots de la haine.

Aharon Appelfeld. La Chambre de Mariana. Traduit de l’hébreu par Valérie Zenatti, 317p. 2008.

Aharon Appelfeld. La Chambre de Mariana. Traduit de l’hébreu par Valérie Zenatti, 317p. 2008. -

Carnets volants

Celui qui pense que tout Dieu de guerre est une caricature / Celle qui fermait les yeux tandis qu’un chevalier de la foi chrétienne la violait / Ceux qui refusent de s’asseoir à la table des moqueurs, etc...°°°Il me suffit de revenir à la prose de Charles-Albert (en l’occurrence les Impressions d’un passant à Lausanne) pour me retrouver en relation radieuse avec les choses de la vie, tant qu’avec les êtres et les idées, dans quel constant sursaut d’allégresse que relancent images et trouvailles verbales. Il y a chez lui de l’extravagance et parfois même du délire, mais le noyau central est fixement en place, solide comme une pierre angulaire de couvent d’immémoriale mémoire d’où la joie procède par irradiation bonne.

°°°Aux yeux de certains je fais figure d’extravagant, pour d’autres je suis celui qui a cédé au pouvoir médiatique, mais ma vérité est tout ailleurs, je le sais, n’ayant jamais varié d’un iota, ne m’étant soumis à rien d’autre qu’à mes élans et à mes pulsions, à ce qui m’anime et me fait vibrer depuis mon adolescence, et voilà: je me lève ce matin à six heures, j’ai trop bu hier soir, je n’aurais pas dû, etc. Du moins cela reste-t-il sûr à mes yeux : que je ne me résignerai jamais, contrairement à tant de compagnons de route d’un temps qui se sont arrêtés en chemin ou que la vie a amortis – jamais ne consentirai ni ne m’alignerai pour l’essentiel.°°°Malgré tout je me sens dans la main de Dieu. Ces aubes pures, aux fenêtres de La Désirade, sont autant de cantiques et tout aussitôt je me sens appelé à en témoigner.

Carnets de Thierry Vernet. - « La beauté est ce qui abolit le temps », écrivait Thierry Vernet, dont je viens de retrouver la copie de quelques pages de carnets qu’il m’avait lues un soir au Luxembourg, où je retrouve tant de notations que je pourrais contresigner, à commencer par celle-ci qui me semble d’une portée insondable: « D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi »…Thierry était un artiste pur, sans rien du cérébral théoricien, ses lettres étaient d’un écrivain mais je trouve, dans ses carnets, qui fait écho à sa vision si singulière, une pensée non moins dense à fulgurances saisissantes, par exemple lorsqu’il note que « c’est dans les larmes qu’on parvient à la géométrie» et quand il constate que «la foi en le vraisemblable ne nous sauvera pas de grand-chose», ou, sur un autre registre encore, plus obscur et non moins pénétrant, qu’«une forme doit avoir les yeux ouverts et le cul fermé ».Lui qui me dit un jour qu’il avait l’impression que j’écrivais tout le temps, me donne le même sentiment d’être à tout instant attentif et prompt à traduire sa vision en images (« Les visages : des ampoules électriques plus ou moins allumées », ou « Les gens de la rue sont des bouteilles, des quilles, les automobiles des savons échappées de mains maladroites; Dieu que le monde est beau ! »), avec une sorte de confiance tranquille et ferme à la fois. « Votre société s’ingénie à rendre le désespoir attrayant », remarque-t-il avec lucidité, pour se dégager ensuite une issue personnelle : « Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur ».Il y a du protestant Amiel se flagellant dans certaines de ses admonestations, qui me rappellent mes propres repentances: « Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour « m’en tirer» !). La machine à laver à de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais. »

Enfin le retrouvant chaque jour dans ses toiles à nos murs, je suis touché, ému aux larmes par cette dernière inscription de ses carnets en date du 4 septembre 1993, un mois avant sa mort: « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donne de merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».°°°Ma bonne amie ne cesse de m’émouvoir. Elle est essentiellement elle-même. Elle est toujours juste. Toujours elle-même et juste.°°°Celui qui ne s’étonne plus de l’ingéniosité mise par ses semblables à s’empoisonner l’existence / Celle qui est bonne comme le scout mais pas poire / Ceux que le mot de convivialité fait gerber mais qui aiment bien se trouver bien avec ceux qu’ils aiment bien, etc.°°Mon réalisme tâtonne entre une déception d’enfance et tous les élans vers le ciel que m’ont inspiré tous les dégoûts.°°°A qui me dit que je lui manque, jamais je ne manquerai.°°°Jean-Jacques Rousseau: «Seul celui qui marche est apte au réel».°°°En lisant La Suisse dans la tourmente de Jean-Jacques Langendorf, je me dis que je suis à la fois du parti de cet anar de droite et du parti de Niklaus Meienberg l’anar de gauche, ou plus exactement: du parti de ces Suisses à la manière d’Alfred Berchtold, qui envisagent à tout coup la thèse et l’antithèse, mais dans une nouvelle acception moins stable et moins régulière, finalement plus difficile à vivre dans la confusion des temps qui courent.°°° C.F. Ramuz.Ramuz affirme que, sur le plan de l’expression littéraire, la Suisse n’existe pas en tant que telle, mais est-ce si sûr? Je ne le crois pas. Je crois qu’il y a une «langue suisse» qui passe à travers les diverses langues nationales. Ramuz ne ressent rien hors de son territoire. Il me semble beaucoup moins poreux qu’un Robert Walser ou qu’un Cingria. Ou disons, plus précisément, que sa porosité est cantonnée.Ceci cependant, du même Ramuz, que je contresigne: «Il y a des mots dont on a peur de se servir, parce qu’on a peur de les prendre en vain. Il ne faudrait jamais parler de Dieu, même si on croit en Dieu; il ne faudrait jamais parler de l’âme, même si on croit à l’âme».Et ceci de Rousseau: «Je veux que les choses soient ce qu’elles paraissent: de bonnes fourchettes de fer et de bonnes cuillers d’étain».°°°

C.F. Ramuz.Ramuz affirme que, sur le plan de l’expression littéraire, la Suisse n’existe pas en tant que telle, mais est-ce si sûr? Je ne le crois pas. Je crois qu’il y a une «langue suisse» qui passe à travers les diverses langues nationales. Ramuz ne ressent rien hors de son territoire. Il me semble beaucoup moins poreux qu’un Robert Walser ou qu’un Cingria. Ou disons, plus précisément, que sa porosité est cantonnée.Ceci cependant, du même Ramuz, que je contresigne: «Il y a des mots dont on a peur de se servir, parce qu’on a peur de les prendre en vain. Il ne faudrait jamais parler de Dieu, même si on croit en Dieu; il ne faudrait jamais parler de l’âme, même si on croit à l’âme».Et ceci de Rousseau: «Je veux que les choses soient ce qu’elles paraissent: de bonnes fourchettes de fer et de bonnes cuillers d’étain».°°° Avant l’aube (5 heures ce matin) je ressens, souvent, le poids du monde. La solitude et le caractère vain ou dérisoire de tout ça m’accablent littéralement, et puis le lever, et puis le café et à la fenêtre, bientôt: le chant du monde bientôt.Or l’aube ce matin était diaphane, la première lumière irisant les crêtes de Savoie de rose foncé, sous le ciel de plus en plus soyeux et léger, de bleus et de blancs dilués; et les mésanges d’à côté s’en venaient aux provisions du grand sac de pain sec tandis que les arbres de la forêt exultaient de merles invisibles.Mon regard encore flottant reposait sur la surface plane du lac pur de toute présence, n’était le minuscule triangle blanc d’une voile du coté de Saint-Gingolph, mais les mouches, déjà réveillées, les connes hagardes, n’ont pas tardé à me tirer de ma rêverie.Du coup je me suis remis au manuscrit en chantier, le cœur serein et l’âme ouvrière.°°°Ne m’intéresse plus que l’Objet. Cézanne ou l’objectivité sans limite.°°°Cézanne s’ouvre au monde en se coulant dans l’objet.°°°Me vient l’idée ce matin que le renoncement, le choix de ne pas faire ceci ou cela, la permission qu’on se refuse, peut être la plus belle manifestation de liberté. Ce que Soljenitsyne appelle l’autolimitation, si contraire à l’esprit du temps…°°°Faire comme si tout avait du sens. Faire comme s’il y avait encore de la place pour nous dans ce monde de fous. Faire comme si ce que nous faisons était encore attendu. Mais comme le dit le titre du dernier roman de Tabucchi : Il se fait tard, de plus en plus tard...Au Chemin de la Dame, en Lavaux. - Je descendais ce soir le chemin de la Dame qui serpente le long d’une falaise de grès tendre surplombant le vignoble de Lavaux cher à Ramuz ; le contre-jour du couchant donnait aux vignes un vert accru presque dramatique, et d’autant plus que tout le coteau a été saccagé il y a peu par la grêle et que la récolte sera nulle cette année ; les montagnes de Savoie viraient au mauve puis à l’indigo tandis que le Léman, parsemé de fines voiles, semblait figé dans sa laque bleutée, et je repensais à cette phrase de Ramuz, justement lui, qui fait presque figure de lieu commun tout en trouvant ici sa résonance immédiate puisque je distinguais, au Levant, le clocher de Rivaz et, de l’autre côté, la pointe de Cully déjà plongée dans l’ombre.Cette phrase achève Raison d’être, le bref essai que le jeune écrivain publia par manière de manifeste précédant, après un long séjour à Paris, son retour définitif en terre vaudoise : « Qu’il existe une fois, grâce à nous, un livre, un chapitre, une simple phrase, qui n’aient pu être écrits qu’ici, parce que copiés dans une inflexion sur telle courbe de colline ou scandés dans leur rythme par le retour du lac sur les galets d’un beau rivage, quelque part entre Cully et Saint Saphorin – que ce peu de chose voie le jour, et nous nous sentirons absous.»°°°Devenir ignorant de soi-même - tendre à cela tout le temps.°°°Sans humilité: rien; sans amour: rien.°°°Il faut reprendre, tous les matins, la chasse aux dieux.°°°Tout devenant festif, il n’y a donc plus de fête.°°°L’obsession craintive de leur différence en a tiré ce bêlement grégaire.

Avant l’aube (5 heures ce matin) je ressens, souvent, le poids du monde. La solitude et le caractère vain ou dérisoire de tout ça m’accablent littéralement, et puis le lever, et puis le café et à la fenêtre, bientôt: le chant du monde bientôt.Or l’aube ce matin était diaphane, la première lumière irisant les crêtes de Savoie de rose foncé, sous le ciel de plus en plus soyeux et léger, de bleus et de blancs dilués; et les mésanges d’à côté s’en venaient aux provisions du grand sac de pain sec tandis que les arbres de la forêt exultaient de merles invisibles.Mon regard encore flottant reposait sur la surface plane du lac pur de toute présence, n’était le minuscule triangle blanc d’une voile du coté de Saint-Gingolph, mais les mouches, déjà réveillées, les connes hagardes, n’ont pas tardé à me tirer de ma rêverie.Du coup je me suis remis au manuscrit en chantier, le cœur serein et l’âme ouvrière.°°°Ne m’intéresse plus que l’Objet. Cézanne ou l’objectivité sans limite.°°°Cézanne s’ouvre au monde en se coulant dans l’objet.°°°Me vient l’idée ce matin que le renoncement, le choix de ne pas faire ceci ou cela, la permission qu’on se refuse, peut être la plus belle manifestation de liberté. Ce que Soljenitsyne appelle l’autolimitation, si contraire à l’esprit du temps…°°°Faire comme si tout avait du sens. Faire comme s’il y avait encore de la place pour nous dans ce monde de fous. Faire comme si ce que nous faisons était encore attendu. Mais comme le dit le titre du dernier roman de Tabucchi : Il se fait tard, de plus en plus tard...Au Chemin de la Dame, en Lavaux. - Je descendais ce soir le chemin de la Dame qui serpente le long d’une falaise de grès tendre surplombant le vignoble de Lavaux cher à Ramuz ; le contre-jour du couchant donnait aux vignes un vert accru presque dramatique, et d’autant plus que tout le coteau a été saccagé il y a peu par la grêle et que la récolte sera nulle cette année ; les montagnes de Savoie viraient au mauve puis à l’indigo tandis que le Léman, parsemé de fines voiles, semblait figé dans sa laque bleutée, et je repensais à cette phrase de Ramuz, justement lui, qui fait presque figure de lieu commun tout en trouvant ici sa résonance immédiate puisque je distinguais, au Levant, le clocher de Rivaz et, de l’autre côté, la pointe de Cully déjà plongée dans l’ombre.Cette phrase achève Raison d’être, le bref essai que le jeune écrivain publia par manière de manifeste précédant, après un long séjour à Paris, son retour définitif en terre vaudoise : « Qu’il existe une fois, grâce à nous, un livre, un chapitre, une simple phrase, qui n’aient pu être écrits qu’ici, parce que copiés dans une inflexion sur telle courbe de colline ou scandés dans leur rythme par le retour du lac sur les galets d’un beau rivage, quelque part entre Cully et Saint Saphorin – que ce peu de chose voie le jour, et nous nous sentirons absous.»°°°Devenir ignorant de soi-même - tendre à cela tout le temps.°°°Sans humilité: rien; sans amour: rien.°°°Il faut reprendre, tous les matins, la chasse aux dieux.°°°Tout devenant festif, il n’y a donc plus de fête.°°°L’obsession craintive de leur différence en a tiré ce bêlement grégaire. -

Carnets volants

Nul des nains de jardin du paisible quartier n’a la moindre idée de ce qui a poussé les deux amis de tendre chair d’armer la minable 2 CV bleu clair avant que de la lancer, leur vingtaine de petits communistes à la con approchant, sur les routes défoncées de Pologne où le Parti appelle les foules à vociférer de concert contre l’agression américaine au Vietnam; où les rues sont grises et le ciel bas, mais où le cœur de tous leur semble plus artiste qu’ailleurs, plus flamboyantes les satires du Pouvoir dans les caveaux de Cracovie, plus vitale la révolution corps à corps du théâtre à la Grotowski ou à la Kantor; mais ensuite tout se fêle au parler vrai des gens, tout l’écart entre grands mots et pauvres choses se laisse voir; moi le petit crevé de léniniste à la flan je conseille espérance & patience aux camarades désespérés, mais ça sonne de travers, et nous voici devant l’inscription libératrice d’ARBEIT MACHT FREI, au seuil de l’usine à tuer, et c’est alors que sur un cahier marqué POLSKI je commence à noter tout ça pour me le rappeler…

Nul des nains de jardin du paisible quartier n’a la moindre idée de ce qui a poussé les deux amis de tendre chair d’armer la minable 2 CV bleu clair avant que de la lancer, leur vingtaine de petits communistes à la con approchant, sur les routes défoncées de Pologne où le Parti appelle les foules à vociférer de concert contre l’agression américaine au Vietnam; où les rues sont grises et le ciel bas, mais où le cœur de tous leur semble plus artiste qu’ailleurs, plus flamboyantes les satires du Pouvoir dans les caveaux de Cracovie, plus vitale la révolution corps à corps du théâtre à la Grotowski ou à la Kantor; mais ensuite tout se fêle au parler vrai des gens, tout l’écart entre grands mots et pauvres choses se laisse voir; moi le petit crevé de léniniste à la flan je conseille espérance & patience aux camarades désespérés, mais ça sonne de travers, et nous voici devant l’inscription libératrice d’ARBEIT MACHT FREI, au seuil de l’usine à tuer, et c’est alors que sur un cahier marqué POLSKI je commence à noter tout ça pour me le rappeler… -

Divers savoirs

Le DEDANS de la maison est un savoir du cœur à la vie à la mort, on y revient tôt le matin quand on est jeune et tard le soir quand on a vu tout ce qu’il y a DEHORS et qu’on parle à ceux qui ne sont plus.

Il y a des maisons dans le ciel et dans notre maison s’en cache une autre que j’appelle tantôt mon île au Trésor et ma Garabagne ; c’est une soupente interdite à quiconque en ignore le code secret ; là s’entassent les boîtes de papillons et les herbiers, moult préparations alchimiques en bocaux, mes premiers grimoires et les relevés des records toutes catégories de la Compagnie du Ruisseau dont j’ai repris le commandement depuis que notre grand frère va aux filles.

Les garçons de la Maison de Correction, tout en haut du quartier, en ont appris plus que nous, plus tôt et désormais sans pleurs, la rage au sang d’être nés dans les quartiers mal habités et de faire semblant de garder le rang, mais nos cabanes en forêt font bon accueil aux sinistrés du cœur.

-

Gare à l'espion !

Il est à noter que cet enfant regarde par la fenêtre et plus souvent qu’à son tour, et que dans le préau c’est en son for intime qu’il a l’air de sonder tout le temps que dure la récré, et qu’à la table des siens, à la prière de la grave église du quartier, partout où les visages ne peuvent se dérober c’est lui qui scrute et que tout le reste du temps il épie, observe : observe la voisine de la maison bleue dont la fille au petit faciès de vieille reste prostrée à journée faite, observe le facteur Verge d’or ainsi nommé pour ce qu’on sait des longs intermèdes de sa tournée, observe la salutiste en sempiternel tablier gris, observe et note tout sans laisser rien paraître - sans rien d’écrit pour le moment mais il est à craindre que tout ça ressorte un jour dans quelque cahier noir, et qu’en sera-t-il alors de notre tranquillité, je vous le demande ?

Image: Philip Seelen.

-

Ceux qui s'attendent à tout

Celui qui n’y est pour personne / Celle qu’on a oubliée dans l’antichambre des viennent ensuite / Ceux qui vivent en autarcie dans le container bio / Celui qui avait de la bouteille et s’est cassé en conséquence / Celle qui n’a plus été utile aux cadres moyens / Ceux qui avaient pourtant lu L’Ecclesiaste / Celui qui a été lâché par ses chiens / Celle qui n’est plus sur l’organigramme pour cause de surpoids / Ceux qu’on a enterrés vivants par souci d’économie / Celui qui est ressuscité à Noël par erreur de timing / Celle qui va foncer dans la nouvelle année équipée de pneus à clous à l’instar des épouses de cadres de la multinationale Nestlé / Ceux qui n’oublieront jamais ce qui a été il y a un siècle à l’époque de Staline le bourreau d’Auschmitz / Celui qu’on a zappé dans le programme spatial / Celle qui a été rejetée de l’hoirie quand son fils est sorti du placard / Ceux qui ne répondent pas à celles qui ne leur demandent rien / Celui qui se sent seul dans l’univers immense aux galaxies pleines de trous noirs / Celle qui a épousé un télescope pour voir plus loin / Ceux qui se ramassent et vont voir dans la quatrième dimension ce qu’il en est du cinquième élément / Celui qui prend toujours de bonnes résolutions à l’approche du 30 décembre alors que le 29 lui reste en travers de la gorge / Celle qui relit toujours un peu de Mauriac en fin d’année / Ceux qui font le plein de leur demi verre vide, etc.Image JLK: le Bouddha Gupta de la Désirade. -

Le blues des heures nues

En mémoire d'Asa Lanova, décédée le 26 décembre 2017 à Lausanne.

Les heures nues, que désigne le titre du dernier récit autobiographique d’Asa Lanova - peut-être l’un de ses plus beaux livres du point de vue de la musique des phrases -, sont celles de la lucidité de plus en plus aiguë qui nous vient, avant l’aube, au fur et à mesure que nous prenons de l’âge. La sourde angoisse, liée au vieillissement, de celle qui a connu la « grande obsession » de l’érotisme, ne trouvera d’exorcisme que par les mots, réunis ici en longs colliers de phrases splendides, dont le déploiement proustien contraste cependant avec l’étroitesse du « théâtre » investi en l’occurrence, entre le lit couvert de chats de la narratrice, le jardin où la porte sa première rêverie matinale, la « chambre aux mots » où la ramène la discipline « quasi militaire » de l’écriture, les allées enfin de ses souvenirs.

À ceux-ci est associé un amour-passion passager vécu dans la prime jeunesse avec Maurice Béjart, visiblement exalté à proportion de l’aura de celui-ci, entre fantasme de l’âge et retour à la cruelle réalité, puisque « Satan » ne répond pas vraiment. La remémoration d’un autre lien, à la fois littéraire et affectif, avec l’éditeur et écrivain Georges Belmont, dégage une bien plus réelle émotion alors que « Maestro », comme la disciple le surnomme, s’approche de sa propre fin.

Une dernière étreinte avec un certain Stanislas de passage, aussi intense que brève, et sans lendemain, marquera-t-elle le terme d’une vie marquée par la hantise du sexe? Ce qui est sûr est que les plus belles pages de ce livre ne sont pas celles que tisse ce remugle d’érotisme solitaire, mais celles qui se vouent à la célébration de la simple vie, des animaux entourant leur sorcière bien-aimée, des oiseaux, des aubes pures et des nuits de solitude de la narratrice tissant sa toile, à l’encre violette, avec une grâce arachnéenne.Asa Lanova, Les heures nues. Campiche, 159p.

-

La Fileuse

En mémoire de notre petite mère, née le 27 décembre 1917.

Ludmila tricota pas mal ces années-là, et peut-être s’y remettra-t-elle ces prochains jours alors que tous les voyants de l’économie sont au rouge, selon l’expression répandue, Ludmila tricotera comme nos mères et les mères de nos mères ont tricoté, et le monde tricoté s’en trouvera conforté en son économie.

Le monde actuel se défaufile, me disait déjà Monsieur Lesage quand j’allais le rejoindre au Rameau d’or. Tout s’effondre de ce qu’on a construit sur la haine et le vent. Tout a été gaspillé pour du vent. Tout a été pillé et part en fumée, disait Monsieur Lesage en tirant sur sa clope ; il en était à sa troisième chimio et ses traits s’étaient émaciés au point de m’évoquer ceux du poète Robert Walser qu’il aimait tant, soit dit en passant, lesquels traits me rappelaient à tous coups les traits de Grossvater et non seulement ses traits mais aussi sa posture et sa façon de se tenir modestement au bord d’une route de campagne, sa façon aussi de traiter des questions d’économie.

Jamais je n’avais vu Monsieur Lesage ailleurs que dans son siège curule du Rameau d’or ou sur le pont roulant de sa librairie, immobile et songeur, à lire en tirant sur sa clope, mais il y avait chez lui quelque chose du promeneur jamais chez lui, tout semblant dire chez lui que la vraie vie est ailleurs, cependant il me criblait à présent de questions sur l’enfant, sans prêter trop d’attention à mes récits de père niaiseux : l’enfant parlait-il déjà ? L’enfant s’était-il mis à lire ? L’enfant écrirait-il bientôt ?

Puis il revenait aux questions qui le préoccupaient à l’époque, alors que progressait sa maladie sans le dissuader pour autant de tirer sur sa clope – ces questions liées à ce qu’il appelait la Guerre des Objets, questions de pure économie à ce qu’il me disait.

Vous verrez, mon ami, me disait Monsieur Lesage en ces années déjà, vous verrez qu’ils iront dans le Mur. Ils auront des voitures toujours plus puissantes et cela les fera jouir de foncer dans le mur. En vérité, en vérité, prophétisait parodiquement Monsieur Lesage, me rappelant les sermons pesamment ingénus de Grossvater en nos enfances, en vérité ce monde est juste bon à s’éclater, et vous verrez qu’il en éclatera.

Monsieur Lesage grimaçait de douleur, tout en me souriant à cause de l’enfant ; et c’est en souriant, sans cesser de tirer sur sa clope, qu’il m’entendit lui évoquer le dernier état de ma Mère à l’enfant et mon autre intention de peindre Ludmila tricotant.

La femme a toujours tricoté, me disait Monsieur Lesage en tirant sur sa clope, je ne dis pas qu’elle ne sait faire que ça, je n’ai jamais dit ça, vous savez combien j’ai aimé les femmes, dont aucune ne tricotait que je sache, mais la femme en tant que femme, la vraie femme, la femme originelle, la fileuse qui s’active dès l’aurore n’est en rien à mes yeux l’image d’une imbécile juste bonne à faire cliqueter ses aiguilles, car c’est avec elle que tout commence, du premier geste de choisir le fil à celui de le couper, suivez mon regard, et Monsieur Lesage allumait sa nouvelle Boyard au mégot de la précédente.

°°°

Ludmila tricotait dans la douce lumière de l’impasse des Philosophes, à longueur d’après-midi, surveillant d’un œil l’enfant à son jeu, et c’était son histoire, et c’était son passé et notre futur qu’elle tricotait de son geste expert, une maille à l’envers puis à l’endroit.

Le fil du Temps courait ainsi sous les doigts experts de Ludmila et nos mères s’en félicitaient et se remettaient elles aussi à tricoter en douce au dam de l’esprit du temps, selon lequel tricoter est indigne de la Femme Actuelle faite pour le secrétariat et le fonctionnariat ; Ludmila tricotait en écoutant La Traviata ou, la fenêtre ouverte dès le retour du printemps, la simple musique des jours à l’impasse des Philosophes, les canards qui passaient en petite procession ou le chat, le docteur, le facteur ou le brocanteur – Ludmila tricotait et le temps passait, Ludmila tricotait les paysages et les paysages changeaient, il y avait des chemins là-bas où des enfants s‘en allaient, enfin une après-midi je m’en fus seul au cimetière jeter une poignée de terre sur le cercueil de Monsieur Lesage, Ludmila venait de couper son fil sur sa dent et je murmurai les derniers mots que mon ami avait murmurés avant son crénom de trépas : J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas, les merveilleux nuages…

(Extrait de L'Enfant prodigue).

Dessin de Richard Aeschlimann

-

Douce dinguerie de Robert Walser

Retour amont sur Le brigand, roman inédit du vivant du grand écrivain alémanique (1878-1956). Une pure musique au bord des gouffres de l'aliénation.