René Girard. De la violence à la divinité. Grasset, 1487p.

Préface

- Le recueil contient les quatre premiers livres de RG.

- Mensonge romantique est un essai de littérature comparée.

- La violence et le sacré une approche des religions archaïques.

- Des choses cachées une enquête sur les sources du christianisme.

- Le Bouc émissaire une prolongation de cette enquête.

- Le thèmes qui relie ces livres est le rapport liant la violence et le religieux. - Dans la perspective de l’hypothèse mimétique.

- Mensonge romantique et vérité romanesque achoppe au désir mimétique.

- Il interroge cinq grands romanciers européens très différents les uns des autres mais qui traitent le désir mimétique de façon confluente : Cervantès, Flaubert, Stendhal, Dostoïevski et Proust.

- Plus tard, il appliquera la même approche à la tragédie grecque et à Shakespeare.

- Pour expliquer le désir mimétique, RG revient sur la scène emblématique de L’Enfer de Dante, impliquant Paolo et Francesca, les deux amants qui craquent en lisant le récit de Lancelot.

- Leur baiser est interprété comme un acte spontané par le lecteur romantique.

- Alors que Dante devine son caractère mimétique.

- RG pense que le désir mimétique est plus fort que le désir spontané.

- Le désir mimétique, ou triangulaire, ou médiatisé, fait référence à la notion de médiation fixée par Hegel.

- C’est plus qu’un besoin ordinaire : un fait essentiellement humain qui désigne un manque d’être, une insuffisance ontologique.

- Le manque peut-être compensé par une imitation, d’où l’importance du modèle.

- On commence par imiter un modèle, réel ou fictif.

- Pour moi : Bob Morane, Charles de Foucauld, Michel Strogoff, le héros de Vipère au poing, mon frère aîné… -

On imite, on singe, on cite, etc.

- Je l’ai fait énormément : citer…

- Il y a des objets de désir que nous pouvons partager, à commencer par les livres ou les modèles éloignés. On parlera de « médiation externe ».

- Et puis il y a les objets proches, qui suscitent une rivalité.

- Par excellence : la fiancée ou l’épouse qu’il est exclu de partager.

- La rivalité mimétique relève de la médiation interne.

- La rivalité mimétique ne peut être dépassée sans être nommée et exorcisée par la lucidité. L’ai expérimenté à maintes reprises.

- La rivalité mimétique est le plus souvent camouflée, ou déguisée.

- Elle se développe de manière exponentielle dans l’égalitarisme démocratique.

- Tocqueville l’a décrite dans la deuxième partie de La Démocratie en Amérique.

- La rivalité mimétique est à la base du ressentiment contemporain décrit par Nietzsche et Scheler, et du sentiment d’insuffisance et de non-reconnaissance éprouvé par tant de gens.

- La Violence et le sacré achoppe au mécanisme du bouc émissaire.

- Les experts contemporains limitent l’origine de la violence à l’agression. - Vue trop courte selon RG.

- La rivalité mimétique explique le phénomène de la violence de manière plus profonde, au niveau social maintenant.

- Question posée : comment les sociétés archaïques se protègent-elles des rivalités mimétiques ?

- Rend hommage aux travaux en anthropologue religieuse d’Eugenio Donato, qui l’ont aidé au départ.

- Il faut partir alors des mythes fondateurs.

- Qui se fondent en général sur une crise initiale violente : agression surnaturelle, perturbation cosmique, épidémie galopante, etc.

- L’origine d’Œdipe Roi est une peste.

- Le mythe doit désigner le coupable et le liquider.

- Tel est le bouc émissaire.

- L’expression vient du rite biblique de Yom Kippour.

- On sacrifie l’animal pour purifier Israël. - Les boucs émissaires sont divinisés à proportion de leur vertu purificatrice.

- Ce sont soit des anti-héros déclassés, soit des êtres brillantissimes, toujours autres cependant que la moyenne.

- Les infirmes, les fous, les étrangers inquiètent les foules autant que les privilégiés. - Mais la désignation du bouc émissaire conserve quelque chose de hasardeux. - Les sacrifices rituels formalisent donc la purification. - Mais il n’y a pas que les sacrifices : il y a aussi les interdits.

- Les jumeaux, ainsi, sont souvent frappés d’interdit et massacrés. - Les interdits ne se limitent pas qu’à la peur ou à la haine de la sexualité, mais aussi à la crainte de la rivalité mimétique. (p.19)

- Des choses cachées depuis la fondation du monde, ou la révélation destructive du mécanisme victimaire.

- Avec le christianisme, nous passons du savoir non écrit des mythes à celui que documentent les Evangiles.

- Caïphe dans l’Evangile de Jean : «Il vaut mieux qu’un seul homme meure et que le peuple ne périsse pas tout entier ».

- Le crucifixion relaie le lynchage archaïque.

- Le Romain Celse, et les Modernes, voient en la Crucifixion un mythe comme un autre. Ils ont tort selon RG.

- Whitehead partage cette analyse.

- Qu’il ne suffit pas d’écarter avec mépris. Mais qu’il faut dépasser par des preuves.

- Les mythes n’impliquent pas la conscience de l’injustice faite à la victime. - Tandis que les Evangiles la pointent à tout moment.

- L’originalité de la Bible, et plus encore des Evangiles, est de prendre parti contre la foule, pour la victime innocente.

- Ce que ne font jamais les mythes archaïques.

- Avec Jean-Baptiste, Jésus, bouc émissaire, devient « agneau de Dieu ».

- La Bible semble plus violent que les mythes, parce qu’elle rend explicite la violence, que les mythes occultent plutôt.

- Note que les quatre Evangiles coïncident sur le récit de la Passion, moment de la crise mimétique, et sur le reniement de saint Pierre, séquence également décisive.

- Cite cette parole des Psaumes à propos de Jésus : « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre de faîte ».

Le bouc émissaire

- Ce quatrième livre poursuit et accomplit le travail d’élucidation des deux précédents. - RG le trouve le plus réussi de tous.

- Souligne le fait que les quatre livres ne forment qu’un seul ensemble théorique.

- Assume l’organisation d’un système, qui nous fait parfois contre son tour trop… systématique.

- Admet les défauts de ses livres mais en revendique l’originalité quant à l’approche de l’Essence du religieux ».

- Souligne le fait que l’hypothèse, et la théorie qui en découle, est réunie pour la première fois en un seul volume.

- Qu’on peut dire la Somme de René Girard.

- Cette préface date de 2007.

Mensonge romantique et vérité romanesque; Le désir triangulaire

- Amorce la réflexion sur Don Quichotte parlant, à Sancho, d’Amadis de Gaule.

- C’est Amadis qui inspire, à Quichotte, son désir chevaleresque.

- Quichotte évoque Homère à travers Ulysse, ou encore Enée à travers Virgile.

- Base de la médiation externe.

- Amadis sera toujours présent dans l’imitation de Don Quichotte, mais à distance.

- D’une façon analogue. Don Quichotte médiatise le désir de Sancho de posséder une « île ».

- Pour Quichotte, la médiation est écrite et à distance ; pour Sancho, elle est orale et proche, mais la distance sociale demeure.

- Le lecteur romantique oppose l’idéalisme de Quichotte et le réalisme de Sancho, à faux selon RG.

- Car tous deux empruntent leurs désirs à un tiers ce qui les rapproche en réalité.

- La fonction « séminale » de la littérature se retrouve chez Emma Bovary, grande lectrice de romans sentimentaux.

- Jules de Gaultier a bien analysé le phénomène.

- Chez Stendhal, Julien Sorel imite Napoléon, et Mathilde de La Mole imite les gens de sa famille. Le prince de Parme imite Louis XIV. Le jeune évêque d’Agde imite les vieux prélats.

- Le vaniteux selon Stendhal imite ceux qui sont « arrivés ».

- Cf. le Journal très éloquent aussi à cet égard.

- Tel est le désir triangulaire.

- C’est à cause de sa rivalité avec Valenod que M. de Rênal « achète » Julien.

- Du Quichotte, où domine la médiataion externe (Amadis est inatteignable), on passe à la médiation interne chez Stendhal (où les protagonistes sont proches et interactifs).

- Fait essentiel : la distance qui sépare le sujet désirant du médiateur. - Pour Don Quichotte, Amadis est inatteignable.

- Pour Emma, Paris reste lointain.

- Avec Stendhal, les rivaux sont en proximité immédiate.

- Le parallèle entre Don Quichotte est Madame Bovary est classique.

- Dans la médiation interne, la rivalité directe entre l’imitateur et le modèle est générateur de haine-amour.

- « Seul l’être qui nous empêche de satisfaire un désir qu’il nous a lui-même suggéré est vraiment objet de haine.

- Exactly what I observed several times.

- Le même phénomène est décrit dans L’Homme du ressentiment de Max Scheler.

- Dans la médiation interne, le sujet désirant s’auto-empoisonne.

- Ce que l’on sous-estime, c’est la fascination liée à la jalousie.

- Max Scheler ne voit pas assez le rôle du médiateur et des variations de distance.

- « Toutes les ombres se dissipent si l’on reconnaît un médiateur dans le rival abhorré », note RG.

- Scheler montre combien l’état d’âme romantique est pénétré de ressentiment et mobilise, selon les mots de Stendhal lui-même (dans Mémoires d’un touriste) « l’envie, la jalousie et la haine impuissante ».

- Un état d’esprit surmultiplié de nos jours, peut-on ajouter.

- Aujourd’hui, en effet, la médiation interne s’accroît à proportion de l’effacement progressif de toute différence entre les individus.

- On entre dans le vif du sujet de l’hypothèse mimétique. (p.45)

- Le lecteur romantique fait du Quichotte un modèle, alors que c’est le prototype de l’imitateur.

- Le romantisme occulte le médiateur.

- Tandis que le romanesque selon RG le révèle bel et bien.

- Stendhal désigne explicitement les « désirs de têtes ».

- L’analyse de Stendhal commence dès De l’amour.

- Il peint alors « la passion avant la vanité ».

- L’illustre par le processus de la cristallisation, encore insuffisant.

- La passion selon Stendhal est le contraire de la vanité.

- La passion selon Stendhal est le contraire de la vanité.

- Fabrice puise l’essence de sa passion en lui-même.

- La vanité passe par le regard de l’autre et fabrique un leurre.

- La passion ressent le vrai.

- Le premier Stendhal reste romantique. Ne montre pas le médiateur.

- Puis il découvre « la force prodigieuse du désir imité ».

- C’est la vanité qui agite Julien Sorel quand Mathilde se dérobe.

- Chez le dernier Stendhal, il n’y a plus de « désir spontané ».

- L’élément féminin, qui a stimulé la vanité, favorise au-delà l’apaisement et la sérénité, comme dans l’épisode final de la tour Farnese.

- L’accomplissement esthétique marque le dépassement du trouble mimétique. - Très important : « c’est la volupté créatrice qui l’emporte sur le désir et sur l’angoisse ».

- Ce qu’on pourrait dire : la sublimation poétique.

-  Passe alors à l’exemple de Proust.

Passe alors à l’exemple de Proust.

- Lien évident entre la vanité stendhalienne et le désir proustien.

- Pied de nez à certaine critique moderne.

- Chez Proust, l’amour est subordonné à la jalousie, à savoir : à la présence du rival.

- « En amour, notre rival heureux, autant dire notre ennemi, est notre bienfaiteur ». On ne saurait mieux dire le masochisme voluptueux du cher Marcel !

- Le snob proustien est imitateur par excellence.

- Chez MP, les jeux de la jalousie et du snobisme sont constants.

- « Les lois proustiennes se confondent avec les lois du désir triangulaire ».

- Le temps retrouvé marquera le moment du dépassement.

- Le mimétisme proustien est plus « sombre », plus angoissé ou angoissant que celui de Stendhal, à cause de la plus intense implication de Marcel.

- Mais RG montre aussi le caractère évolutif du génie proustien.

- Ne se fie pas à la « théorie » romantique de Proust, mais à sa pratique romanesque.

- Prend l’exemple de la fascination de l’adolescent pour la Berma.

- Que relance le jugement de Norpois.

- Montre aussi que c’est par Bergotte que le désir de Proust flambe.

- MP subit la même suggestion, par Bergotte, que Don Quichotte par Amadis de Gaule. (p.58)

- Le désir proustien marque le triomphe de la suggestion sur l’impression.

- Le jardin intérieur de MP n’est jamais solitaire.

- Très important : « L’émotion esthétique n’est pas désir mais cessation de tout désir, retour au calme et à la paix ».

- Ainsi se prépare la sérénité finale du Temps retrouvé.

- Tout ça est admirablement senti et montré.

- Affirme ensuite que l’enfant chez Proust n’existe pas dans l’acception autonome du romantisme, selon lui mythique.

- « Le génie proustien efface les frontières qui nous paraissent gravées dans la nature humaine ».

- Chez MP, la médiation enfantine constitue un nouveau type de médiation externe.

- C’est le secret de sa « pureté », qui n’a rien à voir avec la pureté enfantine mythique, vraie foutaise.

- La liberté deu Narrateur n’est jamais troublée par les modèles tels que Bergotte ou Elstir.

- Tandis que le baiser de Maman scelle la dépendance de la médiation interne.

- Note ensuite que, chez Flaubert, la suggestion joue un rôle plus limité.

- Jean Santeuil, par contraste, est encore un livre romantique, sans génie. La vanité y règne encore à plein, et la jalousie, la haine mimétique.

- « Retrouver le temps, c’est abolir un peu de son orgueil. »

- « Le génie romanesque commence à l’écroulement des mensonges égotistes. »

- Lorsque Dostoïevski célèbre la « force terrible de l’humilité », c’est de la création romanesque selon RG qu’il parle. (p.64)

- Il y a là une suite d’intuitions formidablement éclairantes.

- La critique « symboliste » ou psychologisante croit au désir spontané.

- RG montre que la naissance de la passion proustienne coïncide avec celle de la haine.

- Mais c’est chez Dostoïevski que la fusion de la haine-amour culmine à vrai dire.

- Mais c’est chez Dostoïevski que la fusion de la haine-amour culmine à vrai dire.

- « On s’insulte,on se crache au visage et, quelques instants plus tard, on est aux pieds de l’ennemi, on lui embrasse les genoux ».

- Chez Dostoïevski, la médiation interne est à son paroxysme. - Cela confine à l’aliénation pure dz fait de la proximité endogamique des couples modèle-imitateur, pères et fils ou frères.

- Dostoïevski marque en cela un sommet du roman européen.

- L’Adolescent en est une bonne illustration, avec la rivalité du père et du fils.

- Mais L’Eternel mari module des situations encore plus explicites, avec l’homosexualité larvée qui exacerbe le mimétisme. (p.69)

- L'éternel mari révple l'essence de la médiation interne, avec un glissement érotique de type homophile.

- Montre comment Denis de Rougemont a dégagé le mécanisme du désir triangulaiure dans L'Amour et l'Occident.

- Rapproche alors les extrêmes: Don Quichotte et L'Eternel mari, dont la fiiation est éclairée par le récit de Cervantès intitulé La curieuse impertinence.

- L'histoire d'un jeune marié qui fait tout pour que son meilleur ami séduise sa femme, jusqu'à y parvenir et s'en suicider...

- L'orgueil sexuel pousse à la trahison mimétique masochiste.

- RG constate que le vrai Don Juan n'est pas autonome, contrairement au préjugé romantique.

- Souligne le fait que Dostoïevski jugeait sans doute Quichotte en romantique à en croire ses notes.

- RG voit en Cervantès le père du roman moderne.

- "Il n'est pa sune idée du roman occidental qui ne soit présente en germe chez Cervantès". (p.75)

II. Les homme seront des dieux les uns pour les autres

- Les héros de romans aspirent à une métamorphose via la possession.

- Le désir d'imitation en est un masque.

- Etre l'Autre, ressembler voire se substituer àl'Autre exacerbe le jeu mimétique.

- Les héros ont piètre opinion d'eux-mêmes à la base: tels Marcel, Julien, Emma, l'homme du souterrain de Dostoïevski, etc.

- Ils veulent plus d'être: ils se jugent en un sens métaphysique ou ontologique.

- Le "Dieu est mort" retentit en arrière-fond.

- "À mesure que s'enflent les voix de l'orgueil. la conscience d'exister se fait plus amère et solitaire".

- "Le héros de roman est toujours l'enfant oublié par les bonnes fées au moment de son baptême". (p. 79)

(À suivre…)

1200 heures de tournage pour les 100 et quelques minutes de ce Tableau noir: le rapport arithmétique de ces deux chiffres ressemble au temps d'Yves Yersin. Dans un monde dominé par la précipitation, le Lausannois septuagénaire va son pas indépendant et régulier. Un peu moins de cinquante ans après son premier film. Le Panier à viande, réalisé en 1964 avec Jacqueline Veuve, la filmographie de l'artisan-artiste compte une trentaine de réalisations et autres reportages dont la visée ethnographique est primordiale. Après le sketch plein d'empathie d'

1200 heures de tournage pour les 100 et quelques minutes de ce Tableau noir: le rapport arithmétique de ces deux chiffres ressemble au temps d'Yves Yersin. Dans un monde dominé par la précipitation, le Lausannois septuagénaire va son pas indépendant et régulier. Un peu moins de cinquante ans après son premier film. Le Panier à viande, réalisé en 1964 avec Jacqueline Veuve, la filmographie de l'artisan-artiste compte une trentaine de réalisations et autres reportages dont la visée ethnographique est primordiale. Après le sketch plein d'empathie d' - Comment vous est venue l'idée de Tableau noir ?

- Comment vous est venue l'idée de Tableau noir ?

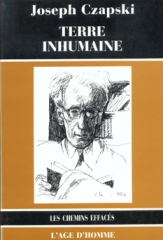

Plus âgé que notre siècle (il est né Prague en 1896 de parents Polonais), Joseph Czapski, après ses écoles accomplies à Saint-Pétersbourg, où il assista aux débuts de la révolution bolchévique, entreprit des études à l’Académie des beaux- arts de Cracovie. Chef de file du mouvement des kapistes, il passa quelques années à Paris dans les années vingt, avant de retourner en Pologne pour défendre sa conception de la «peinture-peinture », fortement influencée par Bonnard et les fauves notamment. Fait prisonnier par les Soviétiques au début de la Deuxième Guerre mondiale, il échappa par miracle au massacre de Katyn et fut chargé de retrouver, en Union soviétique, les 15 900 soldats polonais disparus. Dans son livre intitulé Terre inhumaine, Joseph Czapski relate les détails de cettmission et l’épopée de l’ armée Anders, rassemblant militaires et civils, avec laquelle il traversa l’URSS, l’Irak et l’Egypte, jusqu’à la bataille du Monte Cassino où les patriotes polonais devaient apprendre l’abandon de leur pays par les Alliés.

Plus âgé que notre siècle (il est né Prague en 1896 de parents Polonais), Joseph Czapski, après ses écoles accomplies à Saint-Pétersbourg, où il assista aux débuts de la révolution bolchévique, entreprit des études à l’Académie des beaux- arts de Cracovie. Chef de file du mouvement des kapistes, il passa quelques années à Paris dans les années vingt, avant de retourner en Pologne pour défendre sa conception de la «peinture-peinture », fortement influencée par Bonnard et les fauves notamment. Fait prisonnier par les Soviétiques au début de la Deuxième Guerre mondiale, il échappa par miracle au massacre de Katyn et fut chargé de retrouver, en Union soviétique, les 15 900 soldats polonais disparus. Dans son livre intitulé Terre inhumaine, Joseph Czapski relate les détails de cettmission et l’épopée de l’ armée Anders, rassemblant militaires et civils, avec laquelle il traversa l’URSS, l’Irak et l’Egypte, jusqu’à la bataille du Monte Cassino où les patriotes polonais devaient apprendre l’abandon de leur pays par les Alliés.

Un Livre des critiques en miroir inversé…

Un Livre des critiques en miroir inversé… Quant le Lecteur et l’Auteur font ami-ami

Quant le Lecteur et l’Auteur font ami-ami

« J’ai écrit ce petit livre, morceau par morceau, dans une forme que j’aime beaucoup, de l’aphorisme. C’est un goût que je cultive depuis toujours, et qui a même permis à mes éditeurs d’établir des recueils à partir de fragments tirés de mes divers livres. C’est un livre qui est lié à la difficulté et à la douleur physique croissante que je vis, en même temps que des joies ténues mais non moins réelles. J’exprime aussi la difficile relation avec les autres, devant le combat que nous menons avec la mort, qui n’est pas censée exister. Si j’écris, il est possible de faire allusion à la mort, sinon, dans la conversation, cela de devient impossible. Je dois aller bien ! L’autre jour encore, une femme de ma connaissance, une bavarde, une vraie sangsue, me félicitait de me porter si bien, alors que tout de mon apparence devait exprimer le contraire. J’aurais dû lui répondre : « Non, je ne vais pas bien. Je ne suis plus qu’une chiotte ! » Mais ce n’est pas bienséant, n’est-ce pas ? Et le dire à une dame âgée est d’autant plus malséant que cela lui parle d’elle, évidemment. Ceci dit, je peux parler de la mort avec des amis. Et puis, bien sûr, avec le notaire ! Voilà quelqu’un qui s’intéresse à ma mort !»

« J’ai écrit ce petit livre, morceau par morceau, dans une forme que j’aime beaucoup, de l’aphorisme. C’est un goût que je cultive depuis toujours, et qui a même permis à mes éditeurs d’établir des recueils à partir de fragments tirés de mes divers livres. C’est un livre qui est lié à la difficulté et à la douleur physique croissante que je vis, en même temps que des joies ténues mais non moins réelles. J’exprime aussi la difficile relation avec les autres, devant le combat que nous menons avec la mort, qui n’est pas censée exister. Si j’écris, il est possible de faire allusion à la mort, sinon, dans la conversation, cela de devient impossible. Je dois aller bien ! L’autre jour encore, une femme de ma connaissance, une bavarde, une vraie sangsue, me félicitait de me porter si bien, alors que tout de mon apparence devait exprimer le contraire. J’aurais dû lui répondre : « Non, je ne vais pas bien. Je ne suis plus qu’une chiotte ! » Mais ce n’est pas bienséant, n’est-ce pas ? Et le dire à une dame âgée est d’autant plus malséant que cela lui parle d’elle, évidemment. Ceci dit, je peux parler de la mort avec des amis. Et puis, bien sûr, avec le notaire ! Voilà quelqu’un qui s’intéresse à ma mort !»

Car Ceronetti vit de rien dans un bourg de Toscane, loin des cercles littéraires ou académiques. Il n'écrit point de romans à succès mais des poèmes et des sortes d'essais très concentrés, où les aphorismes déflagrateurs («Comment une femme enceinte peut-elle lire un journal sans avorter?», «L'arme la plus, dangereuse qui ait été inventée est l'homme», «Qui tolère les bruits est déjà un cadavre», «Si le Mal a créé le monde, le Bien devrait le défaire») voisinent avec des développements plus amples sur les thèmes essentiels du rapport de l'homme avec son corps et avec le Cosmos, impliquant donc la maladie et l'érotisme, l'obsession quasi maniaque pour la diététique et une détestation non moindre de la technique («un serviteur admirable, savez-vous, si parfait qu'il va nous supprimer»), la réflexion métaphysique et la méditation sur l'Histoire passée et présente, entre autres intuitions mystiques, digressions philologiques, émerveillements artistiques, vibrations sensibles enfin du médium un peu sorcier qui a recréé la vie à bout de fil en qualité de manipulateur de marionnettes, à l'enseigne de son fameux Teatro dei Sensibili très prisé du Maestro Fellini.

Car Ceronetti vit de rien dans un bourg de Toscane, loin des cercles littéraires ou académiques. Il n'écrit point de romans à succès mais des poèmes et des sortes d'essais très concentrés, où les aphorismes déflagrateurs («Comment une femme enceinte peut-elle lire un journal sans avorter?», «L'arme la plus, dangereuse qui ait été inventée est l'homme», «Qui tolère les bruits est déjà un cadavre», «Si le Mal a créé le monde, le Bien devrait le défaire») voisinent avec des développements plus amples sur les thèmes essentiels du rapport de l'homme avec son corps et avec le Cosmos, impliquant donc la maladie et l'érotisme, l'obsession quasi maniaque pour la diététique et une détestation non moindre de la technique («un serviteur admirable, savez-vous, si parfait qu'il va nous supprimer»), la réflexion métaphysique et la méditation sur l'Histoire passée et présente, entre autres intuitions mystiques, digressions philologiques, émerveillements artistiques, vibrations sensibles enfin du médium un peu sorcier qui a recréé la vie à bout de fil en qualité de manipulateur de marionnettes, à l'enseigne de son fameux Teatro dei Sensibili très prisé du Maestro Fellini.  Sombre vision

Sombre vision Grappilleur de génie

Grappilleur de génie

Souvenir perso remontant à l’an 2012:à Turin, à l’inénarrable Festival des désespérés réunissant, sur scène, le vieux lutin génial et sa compagnie juvénile. Masques et marionnettes pour dire la tragi-comédie humaine. Magie de l’antique poésie populaire. Séquence de plus à l’Amarcord fellinien ! Mais le théâtre des sensibles n’est pas qu’italien: il est de partout et nous en sommes..

Souvenir perso remontant à l’an 2012:à Turin, à l’inénarrable Festival des désespérés réunissant, sur scène, le vieux lutin génial et sa compagnie juvénile. Masques et marionnettes pour dire la tragi-comédie humaine. Magie de l’antique poésie populaire. Séquence de plus à l’Amarcord fellinien ! Mais le théâtre des sensibles n’est pas qu’italien: il est de partout et nous en sommes..

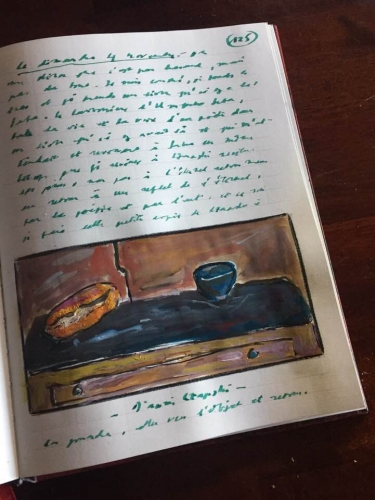

Ce dimanche 5 août, tard le soir

Ce dimanche 5 août, tard le soir

Ce samedi 11 août.

Ce samedi 11 août.