Lecture de White, de Bret Easton Ellis - feuilleton critique en 32 séquences...

L'exergue:

« La société sert d’intermédiaire entre, d’une part, une moralité intolérablement stricte et, d’autre part, une permissivité dangereusement anarchique, en vertu d’un accord tacite grâce auquel nous sommes autorisés à enfreindre les règles de la moralité la plus stricte, à condition de le faire calmement, discrètement. L’hypocrisie est le lubrifiant qui permet à la société de fonctionner de façon agréable… » Janet Malcolm Le Journaliste et l’Assassin.

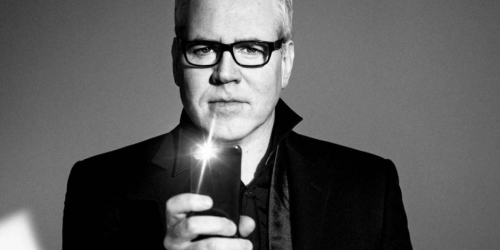

1. J’aborde ce matin (2 mai 2019, 8h.) la lecture de White, dernier livre paru ce jour même en langue française mais déjà pas mal conchié par les médias américains, de Bret Easton Ellis. Je m’y colle sans le moindre préjugé et lui consacrerai une heure de lecture par jour, pas une de plus.

Je viens de relire Moins que zéro, premier roman de BEE paru en 1985, et c’est sous l’éclairage californien - entre atonie psychique et anorexie physique, déprime de surface et détresse plus profonde, sexe sans amour et surf existentiel – marquant ce tableau d’époque d’une fraction de la «dissociété» nord-américaine, que j’entreprends, à l’autre bout de cette œuvre-symptôme comparable à celle d’un Michel Houellebecq, la lecture de cette espèce de confession morcelée, marquée illico par une sorte de dégoût latent envers l’environnement actuel et plus précisément les réseaux sociaux où l’auteur, soit dit en passant, s’est énormément répandu cette dernière décennie, n’écrivant plus que sous la forme de podcasts et de tweets…

2. C’est ainsi un quasi zombie, mais combien lucide, parmi d’autres qui attaque lesdits réseaux sociaux multipliant à n’en plus finir «leurs opinions et leurs jugements inconsidérés, leurs préoccupations insensées, avec la certitude inébranlable d’avoir raison». BEE dit aussitôt sa colère et son angoisse à l’idée d’être attaqué à la moindre formulation d’une opinion non conforme, déclarée WRONG par la meute et qu’il estime « impensable dix ans plus tôt ».

3. En témoin de l’époque il parle du présent à l’imparfait : « Les peureux prétendaient capter instantanément la complexion entière d’un individu dans un tweet insolent, déplaisant, et ils en étaient indignés ; des gens étaient attaqués et virés des «listes d’amis» (…) La culture dans son ensemble paraissait encourager la parole, mais les réseaux sociaux s’étaient transformés en piège, et ce qu’ils voulaient, véritablement, c’était se débarrasser de l’individu.

4. Or ces premières lignes me rappellent aussitôt la censure brutale subie récemment par mon ami Roland Jaccard de la part de GOOGLE, appliquée à toutes ses vidéos postées sur YOUTUBE, supprimées d’un jour à l’autre sans la moindre explication.

Ce que Bret Easton Ellis résume à sa façon en affirmant, à la fin de son préambule qu’«en fin de compte le silence et la soumission étaient ce que voulait la machine».

5. Le début du récit de White, lu hier soir en alternance avec les premiers chapitres de Tumulte et spectres du peintre polonais Joseph Czapski, me revient ce matin (vendredi 3 mai, 9h 37) en me rappelant à la fois le premier épisode de la série Under the Dome de Stephen King vu l’autre soir sur NETFLIX. Le même Stephen King a d’ailleurs marqué le jeune BEE lecteur, autant que les films d’horreur dans lesquels il a trouvé la force compulsive d’affronter son esseulement de jeune garçon laissé à lui-même par des parents aussi absents que ceux du protagoniste de Moins que zéro; des morts-vivants, pas loin des figures effrayantes de nos contes pour enfants, afin de mieux s’acclimater à l’angoisse latente planant sur les collines et canyons de Hollywood, avant de passer à l’âge adulte avec American gigolo, reflet d’une nouvelle forme de narcissisme plus ou moins gay avec l’apparition de l’homme-objet sous les traits de Richard Gere : tel est, notamment , la courbe du transit existentiel du jeune auteur qui, entre seize et vingt ans, va donner une forme littéraire à ses désarrois sous le titre de Less than zero.

6. Lire en même temps White, de l’auteur culte vieillissant mais hypermnésique et toujours d’attaque, et le témoignage de Czapski sur la sortie de l’armée Anders et de milliers de civils polonais de l’Union soviétique, en 1945, avant l’exode de ceux-ci en Afrique ou en Inde, constitue un excellent exercice de grand écart , tout à fait approprié au temps schizoïde que nous vivons.

7. En 1985, donc quarante ans après que Czapski traversait les déserts d’Iran, d’Irak et de Cisjordanie, dont il détaille merveilleusement les couleurs très changeantes, paraît donc Moins que zéro, qui devient best-seller en quelques mois à la surprise de l’auteur (qui a à peine passé la vingtaine) et de son éditeur Simon & Schuster qui n’a fait un premier tirage «que» de 5000 exemplaires. Or à quoi tient le succès de ce tableau plutôt déprimant de la jeunesse dorée et plus ou moins camée du L.A. des années 70-80 ? Probablement au décalque avarié, mais toujours glamour, d’un rêve américain continuant de nourrir les fantasmes…

8. D’autant plus intéressante, alors, la suite de White, où l’auteur se rappelle la cuisante épreuve qu’a été la découverte de ce que les studios de Hollywood ont fait de son livre, en édulcorant et caviardant tous les aspects jugés déplaisants des personnages et de situations, jugés trop «durs» ou carrément «inappropriés», comme la déprime récurrente et la bisexualité de Clay, le protagoniste, et les relations souvent glauques liant les autres personnages. Résultat : un produit lisse et flatteur, belle image tissée de clichés, mais sans grand rapport avec le roman.

9. L’empreinte du faux, titre éloquent d’un roman de Patricia Highsmith, autre observatrice acérée du cauchemar climatisé à l’américaine, conviendrait parfaitement, aussi, au récit de BEE, et notamment, dès la parution de son premier roman, par une expérience qu’il rapporte plus de trente ans après les faits…

Sa notoriété soudaine lui vaut, en effet, d’attirer l’attention de Tina Brown, patronne du fameux magazine Vanity fair , qui lui propose de tirer le portrait, si possible au vitriol, du jeune acteur Judd Nelson qui l’a horripilée dans le dernier film de Joel Schumacher, St Elmo's fire.

Un jeune auteur taillant un costard à un non moins jeune comédien jugé trop arrogant : le scoop. Or faisant connaissance avec Judd Nelson, Bret le trouve à la fois intelligent et très sympathique , au point que les deux compères imaginent une parade au portrait «assassin» espéré. Ainsi BEE propose-t-il à Vanity fair, en complicité avec l’acteur, un panorama des lieux supposés hyper-branchés où traîne la jeune garde hollywoodienne, de quoi snober les snobs new yorkais. Mais le tableau est hyper-bidon, la rédactrice en chef tombe dans le panneau et en voudra plus tard au méchant BEE…

C’est du moins du Bret Easton Ellis tout craché, qui, dans American Psycho, se retournera de la même façon contre «son» milieu, lequel le maudira pour cela même.

10. Bret Easton Ellis n’a rien d’un intellectuel académique, pas plus politiquement correct avant la lettre qu’après, mais il a l’intelligence vive de l’instinctif hypersensible et la rage de l’enfant déçu. Très tôt, en outre, il va vivre avec les acteurs (être acteur est le sous-titre d’un de ses chapitres) d’abord en spectateur puis en professionnel concerné, tant par son implication dans le milieu du cinéma que, plus récemment, en tant que réalisateur de podcasts à succès, où ses rapports avec les acteurs et autres célébrités qu’il interroge font l’objet de nouvelles réflexions pertinentes. Comme il le relève, notamment, les réseaux sociaux ont fait de nous tous des « acteurs » virtuels, avec une relance narcissique qui vire souvent au délire ou à l’agressivité.

11. Mondanité à l’américaine que ce récit coupant court à toute fiction conventionnelle, ou commentaire de has been comparable aux «dictées» du Simenon retiré de toute création romanesque ? Ni l’un ni l’autre, ou alors la comparaison serait plus opportune avec les propos d’un Gore Vidal, dans Faits et fictions, entre autres observations d’un «enfant terrible» de deux générations antérieures…

12. Dès son installation à New York, dans un immeuble où crèche aussi un certain Tom Cruise, le nouvel auteur à succès BEE pense sérieusement à s’«insérer» dans le milieu des gens qui «comptent» de la Grande Pomme, et c’est à la même époque qu’il commence a prendre des notes pour un roman dont le protagoniste serait un yuppie de Manhattan, vivant dans ce même monde que Bret lui-même découvre non sans fascination.

Or ce que nous apprenons dans la foulée, c’est qu’un dîner dans un restau chic, avec quelques jeunes loups de son âge dont l’hystérie matérialiste et l’esprit de compétition lui paraissent d véritables tueurs, est à l’origine de sa décision de faire de son protagoniste un serial killer sans savoir si celui-ci tuera « pour de vrai » ou seulement en imagination.

13. En lisant American psycho, j’avais évidemment remarqué, comme tout lecteur (ou lectrice) attentifs, qu’après avoir massacré une (ou plusieurs ?) femme (s) dans sa chambre à coucher, Pat Bateman, le lendemain, apporte ses draps supposément encore trempés de sang dans une laverie dont les employés (Chinois il me semble) ne font pas mine de remarquer quoi que ce soit. L’explication reste elle-même ambivalente et pour ainsi dire «à choix », soit que Bateman n’ait assassiné qu’en imagination, et que ses draps sont restés plus immaculés que sa conscience ; soit que les employés de la laverie en aient vu d’autres en ce drôle de monde et que des draps trempés de sang fassent partie du «décor»…

14. La (re) lecture attentive de Moins que zéro, un peu plus de trente ans après sa parution, illustre mieux, à la lumière des observations rétrospectives de White, les tenants émotionnels et «nerveux» du regard de BEE (l’auteur) modulé par la sensibilité catastrophique de Clay (son personnages principal), beaucoup plus poreux et fragile, mais aussi plus «personnel» que sa mère et ses sœurs, dont l’indifférence blasée ou la curiosité vorace de pures consommatrices, devant le «spectacle» du monde, en disent long sur le désert affectif et intellectuel dans lequel « tout ça » se passe.

Ainsi de l’effet produit, sur Clay seulement, par la vision nocturne d’une voiture en feu, flanquée de la conductrice mexicaine et de ses enfants, qui fait saliver ses sœurs de curiosité malsaine alors que lui-même, hanté par cette vision, va s’imaginer toute la nuit durant qu’un môme est resté dans les flammes.

15. Sous son apparence glacée et plus ou moins glamour, évoquant parfois la peinture apparemment si superficielle d’un David Hockney, Moins que zéro vibre de sensibilité exacerbée - parfois secouée de sarcasmes assourdis -, et touche à une forme de poésie lancinante, notamment dans ses séquences en italique marquant le contrepoint du récit en «à-plats», pour investir réellement la profondeur des sentiments.

16. Cette notion d’investissement - non du tout au sens économique courant supposant un « retour » lucratif, mais en tant qu’implication réelle d’un sujet pensant et souffrant au milieu des objets accumulés en chaos – fonde une réflexion conséquente de Bret Easton Ellis sur la disparition, au passage (notamment) de l’analogique au numérique, des obstacles à surmonter que représentaient, pour satisfaire un désir ou un plaisir, la difficulté d’accès ou la rareté, l’attente et l’effort, aujourd’hui supprimés d’un clic, qu’il s’agisse d’un livre qu’on allait chercher en musardant en librairie, désormais accessible en moins d’une minute par Amazon et Kindle, ou d’une image érotique dans un magazine trouvé sous le lit du grand frère, aujourd’hui multipliée par des millions de scènes pornographiques dont l’industrie, soit dit en passant, constitue un fleuron de l’économie californienne.

Est-ce dire que BEE « dénonce » Amazon ou la porno banalisée ? Pas même : il constate. Il constate l’effondrement de la notion même de désir et la disparition du charme de l’attente, le déficit «humain» qui découle de la vaporisation des relations en 3D au profit des prétendues «amitiés» nouées sur Facebook – pour ne prendre que cet exemple -, le plus souvent factices ou même toxiques, etc.

17. Plus on avance dans la lecture de White, comme ce matin sous la neige à 1111m au-dessus de la mer (5 mai, 11h.16), et plus on perçoit le malaise de l’écrivain, qui a toujours refusé d’être classé en fonction de ses préférences sexuelles, sans les cacher pour autant, mais excédé par la victimisation de plus en plus insistante, et de plus en plus hypocrite selon lui, qui entoure, notamment, les homos et les noirs.

Qu’une star du sport black & male fasse son coming out au dam de l’image qu’on se fait des cracks de son espèce, et voici que les médias, pleins de compréhension simulée, d’empathie ostentatoire voire de sympathie du style «on compatit», se penchent sur son cas manifestant quel courage, et s’adressent à lui comme s’il s’agissait d’un petit garçon de six ans que la vilaine sorcière Homophobia menace, n’est-ce pas…

18. BEE parle beaucoup de cinéma dans White, et avec une pertinence de vrai connaisseur à qui on ne la fait pas, qui sait faire la part du contenu latent d’un film et de sa qualité artistique. Ainsi compare-t-il, à propos de la façon d’aborder, à Hollywood, les thèmes de l’homosexualité et du racisme, le film Moonlight, qui a fait un tabac en tant que portrait «poignant» d’un jeune homo noir malmené par tous et dont l’image finale gomme complètement les éventuels défauts personnels et, ô horreur, ses désirs réels. Comme toute prise en compte sérieuse du contenu réel de Moins que zéro dans son adaptation au cinéma, évoquant une société complètement pourrie par l’argent et un protagoniste flottant entre les sexes et les substances, Moonlight évacue toute complexité , chez son pauvre noir homo forcément victime de la méchante société, pour faire mieux pleurer dans les chaumières vertueuses. A contrario, BEE cite un film un peu moins élaboré, du point de vue formel, intitulé King Cobra (visible sur Netflix) et qui met en scène deux bandes rivales de «hardeurs» gays vedettes de films pornos, dans une ambiance sexy au possible, avant que leur rapacité ne les pousse au crime – au risque de jeter une ombre inappropriée sur la communauté LGBT. Et BEE de relever l’évidence : que cette violence n’est pas le fait de l’homosexualité mais de la très banale application de la loi de la jungle capitaliste.

19. Très intéressantes, aussi, les observations de Bret Easton Ellis sur son dédoublement, à un moment donné, quand il est devenu célèbre et qu’il découvrait jour après jour dans les médias, les faits et gestes rapportés de son personnage public. On voit cela aussi dans Moins que Zero, quand telle jeune fille prend des nouvelles de sa mère, actrice hollywoodienne aux amants nomades, par les paparazzi. Ainsi le Bret «privé» se découvre-t-il un double «public», comme il y a un Tom «jeune» et un Cruise «adulte », avec les images de soi renvoyées à l’expéditeur plus ou moins capable d’humour.

En choisissant de s’«insérer», BEE devait savoir qu’il prendrait des risques, et il les a pris parfois à son corps défendant, comme lorsqu’il tombe amoureux de tel ou tel acteur «casté» pour le film tiré de Zombies, alors même qu’on lui a dit que ce genre de «plans» était déconseillé.

20. Bien entendu, les milieux concernés (les médias, le cinéma, les influenceurs littéraires, etc.) estimeront vertueusement que Bret Easton Ellis, dans White, crache dans la soupe. Encore heureux qu’il «pèse» plus, économiquement parlant, qu’un Roland Jaccard postant ses vidéos jugées inappropriées sur YOUTUBE, pour ne pas se faire virer de TWITTER ou de FACEBOOK. Mais il n’en raconte pas moins ses tribulations avec une association de défense des gays au sigle de GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation), dont il fait d’ailleurs partie, qui renonce à l’inviter à une de ses rencontres après qu’il a lancé deux ou trois tweets jugés lé encore «inappropriés».

21. Je lis White en même temps que le PDF d’un livre en préparation de mon ami congolais Bona Mangangu, artiste et écrivain établi à Sheffield, que j’ai rencontré par le truchement de mon blog et dont le récit évoque, dans sa première partie, les sentiments éprouvés par son double «romanesque» débarquant, à Munich, dans une auberge où, au petit déjeuner, se déploie un véritable festin rabelaisien, qui le met mal à l’aise. Le livre est intitulé Maurice porteur de foi, par allusion à la peinture de Grünewald figurant la rencontre de saint Erasme et de Saint Maurice le «moricaud» de la légion thébaine. Or le narrateur, noir et hypersensible, observe les bâfreurs bavarois et leurs hôtes nordiques en se rappelant les banquets des peintres flamands, tout en évaluant ce qui fait différer les bons vivants de la Renaissance des petits-bourgeois «libéraux» en goguette, sans se poser en juge pour autant. Artiste et témoin: c'est ce qu'on pourrait dire, aussi, de Bret Easton Ellis...

22. Lorsque Bret Easton Ellis a fait lire, à son amant de l’époque (un brillant avocat sorti de Princeton et qui n’avait pas encore fait son coming out, pas plus que BEE d’ailleurs) le premier état de son nouveau roman achevé, American psycho, ce fut pour s’entendre dire cela simplement : «Tu vas avoir des ennuis». Et quand il lui demanda un peu naïvement : «Avec qui ?», son ami lui répondit : «Tout le monde».

Et de fait, après que Simon & Schuster eut annoncé la parution du livre, prêt à l’édition, pour la fin de l’année, le scandale provoqué à l’interne dans la grande maison new yorkaise, la fit renoncer à la publication du roman, reprise peu après par un autre grand éditeur. Or ce qu’il y avait de nouveau dans cette autocensure éditoriale annonçait, selon BEE, un tournant «idéologique» qui allait plomber la société américaine entière, et dont on a vu l’effet collatéral récent quand la maison Gallimard a renoncé à publier le dernier roman de Martin Amis jugé «choquant» dans son approche d’un camp de la mort nazi. Pour ma part, j’ai lu ces deux romans et n’y trouve rien à censurer, et je me demande alors si je devrais «consulter», et puis non, et puis flûte...

23. Ce que raconte BEE à propos de ses démêlés avec le GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation), alors même que la défense des gays contre l’homophobie lui semble aller de soi, c’est un glissement vers la pensée unique qu’il taxe, maladroitement me semble-t-il, de tentation « fasciste ».

«Ce que GLAAD contribue à renforcer, c’est la réduction des gays à des bébés hypersensibles, ostensiblement couvés et protégés – pas très loin des attaques hideuses contre les gays en Russie, dans le monde musulman, en Chine ou en Inde, pour ne nommer que quelques pays, mais pour rester à l’intérieur de la même sensibilité culturelle. GLAAD était au centre incandescent de la création de l’elfe magique, modèle gentillet d’une absurde élévation morale – une victime avec de gros pectoraux, on espère – et avait souvent applaudi aux stéréotypes que nous avions vu défiler dans des films homos embarrassants et des séries rétro dégradantes, en les déclarant « positifs » simplement parce qu’ils étaient, euh, gay ».

Ceci dit, le terme de «fasciste», appliqué au nouveau conformisme de la political correctness, me semble inadéquat et reproduire, symétriquement, la même accusation faite à ceux qui refusent d’obtempérer. Le «fascisme » est évidemment autre chose, et le vocabulaire doit être révisé sous peine de confusion à n’en plus finir.

24. Breat Easton Ellis a parfaitement raison, en revanche, de pointer une nouvelle tendance à dénoncer le «crime de pensée», qui va désormais s’appliquer à la littérature en général dès lors qu’elle menace l’intégrité angélique de chaque « elfe » lecteur (ou lectrice). L’Index est une vieille institution, qui permettait, dans l’optique catholique, de séparer le bon grain et l’ivraie en matière de lecture, et sans doute American psycho l’eût-il mérité. Mais quand la société dite «civile», supposée libérale et démocratique, flottant aux States entre bigoterie et cynisme mercantile, haute civilité et semi-barbarie consumériste, se prend pour la Nouvelle Eglise, quelque chose, euh, cloche, pour parler comme BEE…

25. Nous n’avons pas attendu White, sans doute, pour nous mettre à réfléchir sur les méfaits du nouveau conformisme plus ou moins «totalitaire» dans sa prétendue «radicalité», sinon «fasciste», et le Juif homo conservateur Allan Bloom a montré le chemin, avec L’Âme désarmée, qui vient d’ailleurs de reparaître, autant qu’en France un Philippe Muray qu’on pourrait dire un gauchiste de droite ou un anarchiste frotté de culture classique, et dont je relis Moderne contre moderne avec reconnaissance rétrospective.

Mais ce qui est intéressant, avec BEE, c’est qu’il est immergé dans le monstre numérique, et que c’est de là qu’il parle. Bret l’ironiste n’est pas un grand intellectuel ni un profond moraliste, mais c’est un type qui aime la liberté et les nuances de la vie, qui ne se définit pas a priori par ses goûts sexuels ou culinaires, et que l’obsession nouvelle de l’évaluation, à coups de «like», inquiète à juste titre. De fait, la nouvelle «culture» du like est à considérer sérieusement. Qu’est ce que cette société de caniches attendant à tout moment un biscuit ? Ne vous transforme-vous pas en abruti en attendant qu’on vous «like», pour ne pas dire qu’on vous «lick», au sens du léchage de cul le plus trivial ? Et qu’est-ce que cette société qui vous demande votre avis dès que vous achetez une boussole par Amazon ou le dernier roman de Michael Connelly par Kindle ?

Notre identité nouvelle, à part le fait que nous soyons blanc ou jaune, beur ou black, se réduira-t-elle bientôt à nos goûts caractérisés, classés et jugés, de clients potentiels du Grand Marché ? La question se pose aux Ricains autant qu’aux Chinetoques, aux lecteurs de Simone de Beauvoir autant qu’aux couturières vegan, etc.

26. Le charmant Marcel Pagnol avait imaginé, il y a quelques lustres, une rubrique de journal dans laquelle on ferait la critique de la critique, et ce qu’on se dit aujourd’hui c’est que ça serait plus que jamais nécessaire.

Du moins est-ce ce que je me dis en lisant, dans les magazines français (à commencer par Télérama, Marianne et L’Express) les pleines pages consacrées à White pour dire qu’il n’y a rien à en dire. Notre charmant confrère de Marianne titre son petit reportage Le ronchon magnifique, avant de ne rien dire de sérieux du contenu du livre et de rallier la morne troupe en reprochant à BEE de n’être pas assez anti-Trump. Et quoi de magnifique au fait d'être ronchon ? ce que BEE n'est pas. Quant à J.D, dans L’Express, il (ou elle) réduit White à moins que rien sans dire non plus la moindre chose consistante à propos du contenu réel de l’ouvrage, qui requiert un minimum d’attention et de bonne foi sans forcément souscrire à toutes les vues de l’auteur – ce qu’il ne demande aucunement.

27. Bret Easton Ellis, écrivain de tripe plutôt « libérale », au sens des démocrates américains attachés, notamment, à la liberté d’expression, a-t-il trahi ses valeurs et la civilisation en embrassant la cause de Donald Trump ? Nullement. De celui-ci, déjà très présent en tant que ponte de l’immobilier sauvage dans American Psycho, BEE ne célèbre pas du tout l’avènement, qui l’a moins étonné que son petit ami millenial, et ne l’a pas enchanté pour autant après qu’il eut refusé de voter Hillary ou Bernie Sanders –ne votant donc point. Mais ce qu’il n’admet pas pour autant, c’est le délire hystérique qui s’est emparé de ses proches, dont certains hautement friqués, et leur reproche le visant, lui, qui essayait de calmer le jeu sans crier.

Or ce qu’il raconte me rappelle les cris de notre génération de 68 dès qu’on osait affirmer quelque chose qui déplaisait aux «camarades». Un jour que je critiquais Sartre : la crise ! Et vingt-cinq ans plus tard avec un ami serbe dont le nationalisme s’était soudain exacerbé après des années à ne jamais parler de nation : de hauts cris au motif que prônais la réserve critique...

Mais ce dont parle BEE dans White est à vrai dire différent en cela que l’opinion devient tout entière empreinte de moralisme et rejette tout contradicteur en enfer. Toutes choses qu’il décrit par le détail, et qui devrait intéresser les Européens autant que les compatriotes de BEE, vu que la terreur bien pensante gagne du terrain contre tout débat ouvert.

27. Aimez-vous Johnny Cash ou, pire, Dolly Parton ou Frankie Lane ? Appréciez-vous Bonnie Raitts et la country ? Si oui, je m’inquiète pour vous, comme ce jeune homme, à Londres, qui découvre que BEE en pince pour ce genre de musique «ringarde» et en fait une affaire politique, forcément liée au populisme rampant de son interlocuteur... En d'autres temps, c'est aux admirateurs d'un Michel Sardou qu'on faisait grise mine !

Notre ami Roland Jaccard dit aimer John Wayne, et d’ailleurs il manifeste le même agacement devant les anti-Trump ruisselant de vertu que Bret Easton Ellis, lequel a cessé de tweeter le lendemain du soir où il a balancé, sur Twitter, le récit d’une soirée passée avec des amis, commerçants de Los Angeles, qui avaient osé lui dire que, probablement ils voteraient Trump, en le priant ensuite de ne pas citer leur nom. La honte ! Et le tweet «maudit » de lui valoir une avalanche de commentaires agressifs voire haineux. Shame !

28. Philippe Muray, dans une chroique de Moderne contre moderne, s’en prenait aux philosophes contemporains qu’il, accusait de tout faire pour ne rien dire de la société réelle dans laquelle nous vivons, et c’est ce que nous pourrions reprocher aux «commentateurs» de White, qui font tout pour ne rien dire de son contenu réel, lequel nous concerne même si le personnage ubuesque de la Maison-Blanche nous fait grimper aux murs, que nous ne sommes ni racistes ni homophobes pas plus qu’homophiles, et que la misogynie nous semble une mauvaise approche de notre amie la femme, etc.

29. «C’est le monde où nous vivons à présent», ne cessait de siffler une voix dans ma tête alors que je revenais vers mon appartement »… note BEE dans le récit de White portant sur ses tribulations personnelles de l’année 2001, au lendemain des attentats du WTC.

L’année en question a été marquée, pour lui, par une succession de «casses» psychiques et physiques expliquant son impossibilité d’écrire parce que trop de drogues, trop de baises et de mondanités, trop de fous et de folles qui lui tournent autour, jusqu’au jour où, après une attaque qui le conduit à l’hosto, il se rend compte que tout ça n’est pas la faute des autres ou d’un monde désaxé, mais la sienne, et c’est peu après, après les attentats, qu’il va trouver le regain d’énergie de se lancer dans cette pseudo-autobiographie que représente Lunar Park.

30. En lisant, ces jours, les démolitions sommaires de White, je constate une fois de plus, comme après la sortie de Lunar Park, combien l’esprit critique fondé par des arguments s’est dégradé ces dernières décennies, pour tourner au bavardage enragé.

Dieu sait ( enfin j’espère…) que je ne suis pas fasciné par BEE et que, dans White même, je regrette parfois un certain bavardage «entre nous», et le fait est que le monde où je vis et ai vécu, à l’écart de la drogue, des boîtes de nuit et des mondanités, n’a rien à voir avec celui de l’auteur culte, et pourtant ce que l’écrivain décrit m'intéresse, notamment à propos de son usage immodéré, voire naïf, de TWITTER, où quelques jugements à l’emporte-pièce qu’il a balancés sur son confrère David Foster Wallace, plus adulé que jamais après son suicide par pendaison, ou sur la réalisatrice Kathryn Bygelow ( dont le remarquable Démineurs n’est peut-être pas tout à fait le chef-d’œuvre qu’on a dit…) lui ont valu des avalanches de reproches et d’injures, alors qu’il ne pensait formuler qu’une opinion.

Mais aussi, cher BEE : quelle idée de perdre du temps sur TWITTER !

31. Dans le chapitre intitulé Post empire, Bret Easton Ellis montre bien le contraste entre ce qu’on a pu appeler l’empire américain de l’après-guerre, jusqu’à la cassure de septembre 2011, et sa façon de retracer le dynamisme ascendant d’une société dont la carrière d’un Frank Sinatra – dont les multiples aspects ont été détaillés dans le film All or nothing at all) fait figure de symbole, avant les épisodes successifs préludant à l’extension du domaine du doute et de l’hypocrisie, de la chasse aux déviants et des simulacres de repentir, par l’épuration politico-morale où tout un chacun devient un procureur en puissance, jusqu’à l’hystérie «inclusive» , me semble également pertinente par la multiplication des exemples tirés de l’actualité et de la propre vie d l’écrivain.

32. Dois-je m’excuser d’avoir lu White de A à Z et d’en parler en fonction de mes propres sentiments et expériences, d’y trouver un témoignage remarquablement incarné, vivant et intelligent, sensible et marqué au coin du sens commun ?

Bret Easton Ellis ironise, précisément, autant que sur la victimisation au goût du jour et la tendance à réclamer des excuses de toute personne dérogeant à la conduite supposée appropriée - tel le pauvre Kanye West taxé de «Noir de pacotille» pour sa complaisance scandaleuse envers le Président – et plaide finalement pour ce qui nous semble aller de soi, à savoir la liberté d’opinion et de parole ?

ELLIS, Bret Easton. White - édition française (French Edition) . Groupe Robert Laffont.

Du détail « universel » aux abîmes de l’Histoire

Du détail « universel » aux abîmes de l’Histoire

- Qu’est-ce qui vous incite à la confiance ?

- Qu’est-ce qui vous incite à la confiance ?

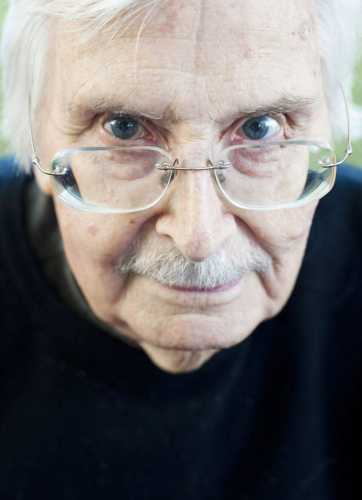

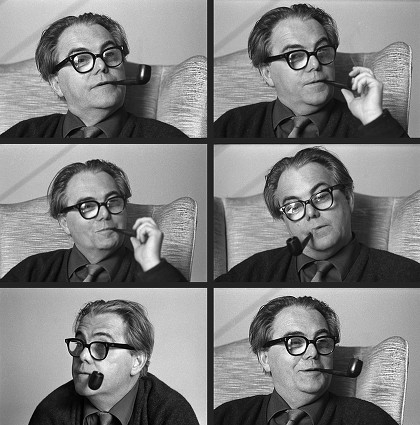

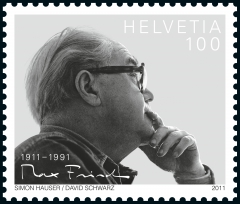

Le fils du cafetier de Villars-Mendraz devenu l'une des références de la défense et de l'illustration du 7e art sur la Croisette de Cannes ou la Piazza Grande de Locarno, disciple de Sartre et d'Edmond Gilliard à 20 ans, cofondateur des Faux-Nez et de la Cinémathèque suisse après sa rencontre décisive avec Henri Langlois, fut à la fois un agitateur culturel intempestif et un bâtisseur tenace sinon rigoureux dans l'archive « scientifique », autodidacte et supercultivé, marginal et ralliant à sa cause des gens de pouvoir de tous les bords, égocentrique comme tous les créateurs et payant de sa personne sans compter.

Le fils du cafetier de Villars-Mendraz devenu l'une des références de la défense et de l'illustration du 7e art sur la Croisette de Cannes ou la Piazza Grande de Locarno, disciple de Sartre et d'Edmond Gilliard à 20 ans, cofondateur des Faux-Nez et de la Cinémathèque suisse après sa rencontre décisive avec Henri Langlois, fut à la fois un agitateur culturel intempestif et un bâtisseur tenace sinon rigoureux dans l'archive « scientifique », autodidacte et supercultivé, marginal et ralliant à sa cause des gens de pouvoir de tous les bords, égocentrique comme tous les créateurs et payant de sa personne sans compter. « Je voudrais pourtant ajouter autre chose: à savoir qu' il y a eu, par rapport à ce que j'ai pu faire, une coupure énorme, liée à l'arrivée de la télévision. L'essentiel de mon travail est lié à une époque où un film était une chose rare, qu' il fallait de surcroît préserver de la destruction. Sans avoir l'esprit d'un collectionneur, j'ai dû faire ce travail, qui s' effectue aujourd'hui dans de tout autres conditions. C'est pourquoi il est très difficile de comparer ce que j'ai pu faire avec ce qui peut se faire aujourd'hui. »

« Je voudrais pourtant ajouter autre chose: à savoir qu' il y a eu, par rapport à ce que j'ai pu faire, une coupure énorme, liée à l'arrivée de la télévision. L'essentiel de mon travail est lié à une époque où un film était une chose rare, qu' il fallait de surcroît préserver de la destruction. Sans avoir l'esprit d'un collectionneur, j'ai dû faire ce travail, qui s' effectue aujourd'hui dans de tout autres conditions. C'est pourquoi il est très difficile de comparer ce que j'ai pu faire avec ce qui peut se faire aujourd'hui. » Jamais lié à aucun parti, quoique proche des trotskistes, Freddy Buache n'en a pas moins été, toujours, suspect aux yeux de maints vigiles de l'ordre établi. « J'ai vécu, par rapport au monde, une chose que je ne peux pas laisser de côté, et c'est d'avoir été une victime de la guerre froide », constate-t-il en se rappelant que la moindre rencontre avec tel attaché culturel des pays de l'E st, ou le moindre rendez-vous avec un Godard jamais trop bien rasé, lui auront valu la collection de fiches d'un véritable ennemi de l'Etat. De la même façon, le premier lieutenant Buache aura dû se battre contre une exclusion de l'armée injustifiée selon lui, qu' il affrontera avec l'appui du libéral Fauquex et du radical Chevallaz ...

Jamais lié à aucun parti, quoique proche des trotskistes, Freddy Buache n'en a pas moins été, toujours, suspect aux yeux de maints vigiles de l'ordre établi. « J'ai vécu, par rapport au monde, une chose que je ne peux pas laisser de côté, et c'est d'avoir été une victime de la guerre froide », constate-t-il en se rappelant que la moindre rencontre avec tel attaché culturel des pays de l'E st, ou le moindre rendez-vous avec un Godard jamais trop bien rasé, lui auront valu la collection de fiches d'un véritable ennemi de l'Etat. De la même façon, le premier lieutenant Buache aura dû se battre contre une exclusion de l'armée injustifiée selon lui, qu' il affrontera avec l'appui du libéral Fauquex et du radical Chevallaz ...

Donald Rayfield. Anton Tchekhov – une vie. Traduit de l’anglais par Agathe Peltereau-Villeneuve,et du russe par Nathalie Dubourvieux. Editions Louison, 553p. 2019.

Donald Rayfield. Anton Tchekhov – une vie. Traduit de l’anglais par Agathe Peltereau-Villeneuve,et du russe par Nathalie Dubourvieux. Editions Louison, 553p. 2019. Anton Tchekhov. Vivre de mes rêves – lettres d'une vie. Traduites et annotées par Nadine Dubourvieux. Editions Laffont, coll. Bouquins, 1053p. 2016.

Anton Tchekhov. Vivre de mes rêves – lettres d'une vie. Traduites et annotées par Nadine Dubourvieux. Editions Laffont, coll. Bouquins, 1053p. 2016.

Par le singulier morcellement de sa forme, indicatif autant d'un éclatement du discours que de l'interférence concertée de "rubriques" hétérogènes dont l'agencement même et la combinatoire assument une fonction critique, le Journal de Max Frisch investit un espace littéraire (car il faut souligner d'emblée l'aspect très élaboré de l'ouvrage dont toute spontanéité, toute effusion sentimentale ou tout abandon au flux du jour le jour sont absents) que nous pourrions situer aux antipodes du journal intime à la manière introspective et (plus ou moins) rien-que-pour-soi d'Amiel.

Par le singulier morcellement de sa forme, indicatif autant d'un éclatement du discours que de l'interférence concertée de "rubriques" hétérogènes dont l'agencement même et la combinatoire assument une fonction critique, le Journal de Max Frisch investit un espace littéraire (car il faut souligner d'emblée l'aspect très élaboré de l'ouvrage dont toute spontanéité, toute effusion sentimentale ou tout abandon au flux du jour le jour sont absents) que nous pourrions situer aux antipodes du journal intime à la manière introspective et (plus ou moins) rien-que-pour-soi d'Amiel.  Un anti-personnage

Un anti-personnage  Cette méfiance, à l'égard de l'empire du JE, sera discutée plus loin à propos de Miller, de Gombrowicz et des frères Goncourt, où sera mise en lumière l'alternative de "l'hypertrophie de l'égocentrisme" et de "l'hypertrophie du politique". A ces deux extrêmes, Max Frisch échappe également. Tout l'intérêt de son Journal tient alors, précisément, au dosage subtil des éléments qui lui sont incorporés, ressortissant aux deux sphères, dont l'ensemble constitue un "carnet de bord" permettant au lecteur de suivre un cheminement - et peut-être aura-t-il la curiosité, ensuite, de remonter au précédent Journal 1946-1949 -, un parcours évolutif inscrit dans le temps le renvoyant à des faits liés à la biographie de l'écrivain, au train du monde ou au travail, en coulisses, sur l'oeuvre en train de se faire.

Cette méfiance, à l'égard de l'empire du JE, sera discutée plus loin à propos de Miller, de Gombrowicz et des frères Goncourt, où sera mise en lumière l'alternative de "l'hypertrophie de l'égocentrisme" et de "l'hypertrophie du politique". A ces deux extrêmes, Max Frisch échappe également. Tout l'intérêt de son Journal tient alors, précisément, au dosage subtil des éléments qui lui sont incorporés, ressortissant aux deux sphères, dont l'ensemble constitue un "carnet de bord" permettant au lecteur de suivre un cheminement - et peut-être aura-t-il la curiosité, ensuite, de remonter au précédent Journal 1946-1949 -, un parcours évolutif inscrit dans le temps le renvoyant à des faits liés à la biographie de l'écrivain, au train du monde ou au travail, en coulisses, sur l'oeuvre en train de se faire.  Au reste, on aura tôt fait de le comprendre aussi: le contenu explicite de ces questions-réponses importe moins que l'effet second implicite qu'elles sont appelées à produire. Un langage est là, en train de se former. Une pensée affleure. Sans doute l'auteur s'ingénie-t-il à tourner ses questions de certaine façon, de sorte à faire "accoucher" l'hypothétique lecteur, mais la maïeutique ainsi fondée est une arme à double tranchant, et les esprits mal embouchés se feront un malin plaisir, aussi bien, de retourner les questions du "maître" aux limites de la tautologie ou de l'aporie. Cependant l'ombre du grand Wittgenstein n'aura fait que passer: des questionnaires paradoxaux, roboratifs ou se mordant la queue, voisinent avec d'autres qui touchent à l'avenir de l'espèce, aux raisons que nous avons de (sur)vivre, au mariage, à l'amitié, à la mère patrie, au trafic d'armes, à la propriété privée ou à la mort, au discours ou au discours sur le discours, entre autres considérations plus attendues du moraliste citoyen achoppant à l'une des obsessions du XXe siècle: la politique.

Au reste, on aura tôt fait de le comprendre aussi: le contenu explicite de ces questions-réponses importe moins que l'effet second implicite qu'elles sont appelées à produire. Un langage est là, en train de se former. Une pensée affleure. Sans doute l'auteur s'ingénie-t-il à tourner ses questions de certaine façon, de sorte à faire "accoucher" l'hypothétique lecteur, mais la maïeutique ainsi fondée est une arme à double tranchant, et les esprits mal embouchés se feront un malin plaisir, aussi bien, de retourner les questions du "maître" aux limites de la tautologie ou de l'aporie. Cependant l'ombre du grand Wittgenstein n'aura fait que passer: des questionnaires paradoxaux, roboratifs ou se mordant la queue, voisinent avec d'autres qui touchent à l'avenir de l'espèce, aux raisons que nous avons de (sur)vivre, au mariage, à l'amitié, à la mère patrie, au trafic d'armes, à la propriété privée ou à la mort, au discours ou au discours sur le discours, entre autres considérations plus attendues du moraliste citoyen achoppant à l'une des obsessions du XXe siècle: la politique. L'écrivain surtout...

L'écrivain surtout...

Déambulant à sa propre rencontre par vaux et collines, le cueilleur de tessons remonte, de ruisseaux en rivières, le fleuve des rêveurs itinérants. Pour nous rejoindre au pays des lacs et des âmes où nous attendent les enfants d’Anker et Walser le vagabond, après moult rencontres et observations. Leçon de choses au fil des mots…

Déambulant à sa propre rencontre par vaux et collines, le cueilleur de tessons remonte, de ruisseaux en rivières, le fleuve des rêveurs itinérants. Pour nous rejoindre au pays des lacs et des âmes où nous attendent les enfants d’Anker et Walser le vagabond, après moult rencontres et observations. Leçon de choses au fil des mots…

Retour amont

Retour amont