En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Il se passe de drôles de choses dans les vestiaires de l’usine à glottes de tulipes.

- Surtout dans les vestiaires Messieurs, précise le délateur dont personne ne sait qu’il collectionne les revues spéciales.

Madame la Directrice ne montre rien de son vif intérêt.

- Continuez, Monsieur Thielemans.

- Les jardiniers s’attardent aux douches. On dit qu’il peut y en avoir jusqu’à des équipes entières. Cela fait beaucoup de savon.

Madame la Directrice sent maintenant qu’elle le tient.

- Ne me cachez rien, Thielemans.

- Ils se massent. Parfois il se mêlent aux impubères et se livrent à des concours. C’est dégoûtant.

- N’avez-vous rien oublié, Thielemans, interroge encore la directrice du personnel en fixant sévèrement le jeune complexé qui, tout à coup, rosit comme une très jeune fille des cantons de l'Est.

C’est ainsi que Thielemans se coupe et que Madame la Directrice en fait sa chose.

Sous les dehors d'un clochard atrabilaire, c'était un écrivain raffiné. À lire, réédité en 1986 : son Journal littéraire, et l’évocation de ses rencontres avec Pierre Perret. Ou encore deux joyaux : Le petit ami et In memoriam. Entre autres…

S’il appartient en somme à la catégorie des grands écrivains mineurs qui ne seront jamais reconnus — mais alors avec passion — que par un nombre relativement modeste de lecteurs, au même titre qu’un Fargue ou qu’un Jouhandeau, qu’un Vialatte ou qu’un Cingria, Paul Léautaud n’en connut pas moins la célébrité de son vivant, et ce presque à son corps défendant, par le truchement d’entretiens radiophoniques avec Robert Mallet dont la diffusion, de novembre 1950 à juillet 1951, obtint un succès phénoménal.

Presque octogénaire, l’auteur du Petit ami toucha le public, au-delà des seuls cercles littéraires, par sa verve caustique et sa liberté d’esprit, la sincérité sans mélange avec laquelle il parlait de sa vie, et l’alternance de rosserie et d’émotion qui marquait ses propos sur ses pairs les écrivains (de Valéry à Gide, et de Verlaine à Jules Romains) ou sur les animaux, qu’il préférait ordinairement à ceux-là... .

Presque octogénaire, l’auteur du Petit ami toucha le public, au-delà des seuls cercles littéraires, par sa verve caustique et sa liberté d’esprit, la sincérité sans mélange avec laquelle il parlait de sa vie, et l’alternance de rosserie et d’émotion qui marquait ses propos sur ses pairs les écrivains (de Valéry à Gide, et de Verlaine à Jules Romains) ou sur les animaux, qu’il préférait ordinairement à ceux-là... .

Rappelons à ce propos que Léautaud cohabitait en permanence avec une vingtaine de chiens et une trentaine de chats, tous recueillis sur la rue, et qu’il leur a consacré des pages mémorables.

Clarté et naturel

Cela étant, il serait aussi imbécile de se limiter à cette image pittoresque de l’écrivain que de monter en épingle ses pages de libertin, comme s’y sont complaisamment employés d’aucuns l’an dernier, à la parution du Journal particulier évoquant les relations intimes de l’écrivain avec l’indispensable Marie Dormoy ou avec sa maîtresse principale dite Le Fléau. En fait, les « séances » érotiques, assurément très crues (Léautaud, comme toujours, appelle un chat un chat) que l’écrivain consigne dans les marges de son journal, sont plutôt rares, et n’ont d'intérêt que par rapport à l’ensemble de ses observations et, plus encore, à l’économie de son écriture.

« Rien n’a plus de prix pour moi que la netteté, la concision, et c’est si difficile de n’être pas littéraire, le premier mérite à mes yeux », notait- il ainsi tout en reconnaissant qu’il avait « toujours vécu littérairement ».

Un monde en spectacle

Pourtant, que le titre du Journal littéraire de Paul Léautaud n’abuse pas le lecteur, qui lui offre, avec ses quelque 6000 pages, un aperçu de ce que fut la vie a Paris — et non seulement dans le milieu des écrivains —entre 1893 et 1956.

Mais tant qu’à découvrir Paul Léautaud, n’en restez donc pas là. Lisez ses savoureuses chroniques théâtrales (d’admirables pages sur Molière et Shakespeare, notamment), parues chez Gallimard sous le pseudonyme de Maurice Boissard ; lisez Le petit ami, évoquant ses tribulations de garçon abandonné par sa mère ,que les grisettes et les trottins consolent ; enfin lisez illico In memoriam, son chef-d’œuvre qu’il griffonna au chevet de son père à l’agonie, et où l’on trouve la clef de sa personnalité profonde alors que, feignant le cynisme, il observe son paternel "en train de décéder un peu plus"...

Alceste et Pierrot

Alceste et Pierrot

Pierre Perret avait 20 ans lorsqu’il se pointa, pour la première fois, au portail de la maison délabrée de Léautaud, à Fontenay-aux- Roses. Or il fallait une certaine candeur pour débarquer ainsi chez le vieux misanthrope, d’autant que notre Pierrot lunaire ne connaissait alors, de l’écrivain, que ses fameux « Entretiens ». Cependant sa naïveté, son air pataud et sa ferveur de provincial découvrant Paris, ainsi que leur amour commun de la poésie et du théâtre, auront fait passer aussitôt un courant de complicité entre le jeune artiste et l’écrivain dissimulant son extrême sensibilité sous des allures revêches. À cet égard, le mérite de Pierre Perret est d’avoir perçu, bien mieux que tant de pontes condescendants, que «cet homme pauvre recelait une richesse intérieure insoupçonnée, inconnue de la plupart. Une générosité qu’il dissimulait soigneusement aux yeux de la minorité qui l’approchait. »

La générosité de Léautaud, on la remarque ici dans la curiosité sincère qu’il manifeste envers son jeune visiteur (qui le ravit aux anges en lui révélant les chansons de Brassens) ou quand il l’accompagne un jour dans les librairies du Quertier latin afin del’aider à se constituer un début de bibliothèque.

Hommage amical tout imprégné d’intelligence du cœur, Adieu Monsieur Léautaud est, au surplus, une évocation très vivante de l’écrivain au naturel, sans chichis ni flatterie aucune.

Paul Léautaud, Journal littéraire. Mercure de France, 1986. Entretiens avecRobert Mallet - Le petit ami - In memoriam, Passe-temps, etc. Au Mercure de France.

PierrePerret, Adieu Monsieur Léautaud. Lattès, 1987.

Contrepoint,ce 22 mai 2015.

J’ai découvert le Journal littéraire de Léautaud dans la bibliothèque de la mansarde parisienne que mon ami Germain Clavien m’avait prêtée quelques mois durant, en 1974, rue de la Félicité, dans le quartier des Batignolles. Je gagnais alors un peu de sous en dactylographiant le monumental Journal intime d’Amiel, et je nourrissais une vraie passion pour l’œuvre de Charles-Albert Cingria, qui rencontra maintes fois Léautaud dans le salon de Florence Gould. Si Charles-Albert fut généreux (non moins que lucide) à l’endroit de son pair alcestueux, au point de lui consacrer d’inénarrables portraits (le comparant notamment à une antique tortue broutant sa salade), Léautaud fut plus acerbe,voire injuste, dans son Journal littéraire, à l’égard de ce drôle d’oiseau des îles que figurait à ses yeux Charles-Albert. Après la mort de Cingria, Marcel Jouhandeau évoqua la belle paire qu’il observa lui-même chez dame Gould. Pour ma part, je relis toujours ces trois auteurs avec un égal plaisir.

(Ce texte a paru dans Le Matin en date du 12 février 1987)

À propos de l'auberge espagnole shakespearienne et des multiples entrées du Globe. L'éclatant fronton de Denis Podalydès et la dégaine de tartare du Macbeth d'Orson Welles. La chape des puritains et le recyclage du politiquement correct.

Lire Shakespeare, à tous les sens du terme, autrement dit en déchiffrer les 37 pièces et les monter aussitôt imaginairement ou en 3D si l'on est Peter Brook, relève d'une expérience vitale qui échappe à toutes les écoles et tous les snobismes, à toute revendication nationale ou toute récupération politique ou idéologique, étant entendu (dixit Peter Brook lui-même) que le Barde déploie "une réalité faisant concurrence à notre réalité ", non pas en proposant un point de vue sur le monde mais en nous ouvrant un monde en lequel on voit mieux jusqu'à la plus impénétrable obscurité du monde, évoquée par une poésie à multiples voix.

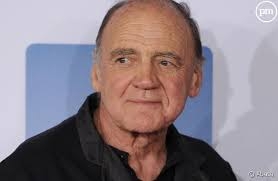

Denis Podalydès.

Un acteur français peut-il comprendre cela ? Certes il le peut aussi bien qu'un savetier japonais ou qu'un pêcheur norvégien ou qu'une pharmacienne sarde: la preuve rutilante en est donnée par l'inapprecuable commentaire du comédien-auteur-lecteur Denis Podalydes, dont l'introduction au mirifique Album de la Pléiade paru en mars 2016, donc pile 400 ans et quelques minutes après la mort probablement certaine de Shakespeare, est à citer texto: "La lecture des pièces de Shakespeare est un voyage odysséen que seules permettent les très grandes œuvres. On y fait l'expérience de l'Histoire, du temps et de la diversité humaine, dans le sentiment exaltant de reconnaître l'un ou l'autre d'entre nous, soi-même enfin, d'exister et de se mouvoir dans une réalité objective dotée de toutes les contradictions, tant la vie de ces personnages, rois, princes, clowns, paysans, soldats, bourgeois, esprits, créatures mythologiques, hommes et femmes formant la plus hétéroclite des populations, nous point, nous déborde, nous bouleverse, nous emporte. Au détour d'une scène ou d'une réplique, à la Cour, sur un champ de bataille, dans une taverne, au Danemark, en Ecosse ou à Venise, dans la forêt d'Ardenne ou dans une île imaginaire, nous sommes saisis par un détail, une image, un trait qui ont à la fois la saveur immédiate du réel et là subtilité immatérielle de la poésie ".

C'est entendu: tout le monde aujourd'hui à une opinion et se croit obligé de la produire illico sur Twitter. Mais une opinion n'engage à rien sans examen patient et précis de l'objet. Parler de Shakespeare ou de Proust fait peut être chic dans les salons ou les réseaux sociaux qui en sont un nouvel avatar plus chaotique, mais cela n'a pas plus de sens que de n'en rien savoir et le dire tranquillement vu qu'on a déjà sa vie à vivre. Or Shakespeare est précisément la vie qu'on est en train de vivre ou plus exactement le miroir à la fois externe et intérieur que nous traînons depuis toujours le long de notre bonhomme de temps, de notre enfance ultrasensible et jusqu'à notre mort tout à l'heure.

Tolstoi à proféré l'opinion la plus stupide, même pas digne d'un perroquet numérique, en affirmant qu'il donnerait tout Shakespeare pour une paire de bottes nécessaire à un moujik va- nu-pieds. C'est dire que le cher comte ignorait que les gueux qui assistaient à Londres aux spectacles gratuits des scènes ouvertes construites à côté des bordels et parfois avec passages communicants, comprenaient Shakespeare sans avoir appris le russe.

Ainsi que le rappelle encore Denis Podalydes dans cet indispensable Album, l'histoire des théâtres construits dans les quartiers populaires, au temps de Shakespeare & ci, est indissolublement liée à une production d'époque florissante, en concurrence-opposition directe avec l'Université et l'Eglise, et s'explique autant alors le pseudo mystère de l'immense savoir humain et juridique, moral ou politique, littéraire ou théâtral (au sens de l'artisanat) de Shakespeare, et son succès phénoménal d'auteur bientôt capable d'offrir à ses enfants des play stations dernier cri.

Dans la version d'Orson Welles, Macbeth à la dégaine d'un cavalier tartare et le film semble russe à outrance, mais l'essentiel est là, contrairement à ce qu'ont prétendu les philistins américains ou français à la sortie de ce film "maudit" , et l'essentiel n'est pas moins totalement ressaisi par Akira Kurosawa dans Le château de l'araignée.

La réception de Shakespeare selon les époques en dit plus long sur celles-ci que sur celui-là. Je ne dirai pas que je donnerai tout le puritanisme anglais pour une pièce de Shakespeare, pas plus que celui-ci n'est anticlérical au sens des nouveaux réducteurs de têtes, mais le fait est qu'une terrible chape a pesé sur cette œuvre à mes yeux vitale et même "sainte" en sa profonde bonté, comme le calvinisme en nos régions, avec l'appui massif du Pasteur et du Pion, a congelé les imaginations et surveillé les conduites publiques et privées jusqu'à brûler des corps et traiter des âmes à l'électrochoc. Shakespeare, pas plus que Rabelais d'ailleurs, n'est pourtant obscène ni subversif sauf à s'opposer moralement et politiquement à l'obscénité et au terrorisme étatique des hypocrites et des imposteurs.

Il m'a fallu à peu près un demi-siècle, durant lequel j’aurai vu des quantités de versions de nombreuses pièces du Barde, pour découvrir la simplicité profonde d'une œuvre ressaisissant la complexité humaine dans un langage que ses multiples registres font parler à tous au gré de ses degrés, et sa communicative vitalité. Oui, comme le dit Denis Podalydès, “la lecture des pièces de Shakespeare est un voyage odysséen” et demain je passerai des tragédies aux comédies, à la rencontre à Venise de Shylock, tout en ne cessant de multiplier les regards latéraux sur le théâtre du monde...

Le Voyage de Bashô, de Richard Dindo.

Avant-première ce mardi 2 avril au cinéma Capitole, à 20h.30, à Lausanne, à l'enseigne de la Cinémathèque suisse

Tenant de l’élégie lyrique, du récit de voyage semé d’incantations contemplatives ou du journal de bord «en miroir», le dernier film de Richard Dindo, après son adaptation mémorable d’Homo faber de Max Frisch, «sonne» plus personnel que ses ouvrages précédents en cela que le réalisateur zurichois, auteur lui-même d’un monumental journal intime rédigé en français, arrive lui aussi à l’âge des bilans, comme le vieux poète Bashô (1644-1694), maître japonais du haïku qui s’est retiré depuis une décennie de la vie publique pour mener une vie d’errance et de méditation.

On sait ce qu’est un haïku, poème bref concentrant en trois vers une image qui oppose, sur fond de sérénité, un subit éclair fixant l’instant, par exemple: «De temps en temps / les nuages nous reposent / de tant regarder la lune», ou bien: «Devant l’éclair / sublime est celui / qui ne sait rien», ou encore: «Dans le vieil étang / une grenouille saute / un ploc dans l’eau».

Ces «minutes heureuses», ou parfois mélancoliques, lues par Bernard Verley, ponctuent un parcours où Matsuo Bashô apparaît (sous les traits de l’acteur Kawamato Hiroati) comme une sorte de moine laïc, juste pourvu de son nécessaire à dormir et écrire, et dans les pas duquel nous cheminons de rivages en monts perdus, de forêts de bambous en temples vénérables, en double symbiose avec la nature et avec la parole du poète, d’une simplicité et d’un naturel parfaits.

Il retrouvera en chemin des amis et des disciples, il se liera d’amitié profonde avec un autre pèlerin plus jeune, il regardera des enfants jouer et des courtisanes se recoiffer, il s’interrogera sur le sens de tout ça et surtout il fera de tout un poème.

«En matière d’art, notera-t-il en passant, il importe de suivre la nature créatrice, de faire de ses quatre saisons des compagnes, pour chasser le barbare, éloigner la bête». Pas un instant cependant il ne posera ou pontifiera, nous précédant sur son cheval ou s’épouillant sur sa couche d'été, rendant grâces aux fleurs ou saluant une araignée, un papillon, un femme en train de lavec des pommes de terre dans la rivière, et la lune là-haut («Rien dans ce monde / qui se compare / à la lune montante») ou l’arrivée de la neige («Matin de neige / Tout seul je mâche / du saumon séché») avant le retour du printemps et le prochain automne scellant le passage du temps non sans humour: «Année après année / le singe arbore / son masque de singe»…

Littérature filmée? Absolument pas: rien que du cinéma dans ce Voyage de Bashô, ou plus précisément de la poésie de cinéma qui fait rimer image et cadrage, et montage et sublime «bruitage» d’un automne à l’autre, jusqu’à la fin sereine et triste à la fois («Rien ne dit / dans le chant de la cigale / qu’elle est près de sa fin»), mais là encore la nature inspire le poète, et cette fois c’est Richard Dindo, prenant le relais de Bashô, qui montre la lune ronde se fondre dans la nuit…

Celui qui se rappelle les hauts de sa ville vers 1963-1973 quand des centaines de stoppeurs s'alignaient chaque jour le long de la route de l'Est destination Florence ou Katmandou / Celle que des tas de mecs ont embarquée à l'époque sans la violer ni même la décapiter / Ceux que tu as retrouvés d'Amsterdam à Vienne et de Pise à Delos / Celui qui a voulu te convertir à la mouvance Hare Krishna au motif que tu l'avais embarqué dans ta 2CV qui doit encore puer le santal et la sueur de pieds / Celle qui a profité de ta distraction pour te faucher ton portefeuille entre Schleswig et Holstein / Ceux qui parlaient politique à poil au bord du lac de Trasimène à l'époque de Pasolini et des Brigades rouges / Celui qui a attendu 7 heures au bord de l'Autoroute du Sud avec son ami grimpeur Anicet en compagnie duquel il s'est ensuite éclaté dans la calanque d'En Vau sur les voies de Vsup / Celle qui a mis du noir aux lèvres pour flasher les routiers punkophiles / Ceux qui ont trouvé refuge dans une container de maquereau au péage de Marseille / Celui qui a traversé l'Andalousie à l'époque de la Movida / Celle qui a rencontré des tas d'amants possibles sur la route du stop mais a dit stop le plus souvent / Ceux qui se reprochent quelques occasions manquées / Celui qui a beaucoup appris en lisant sous les ponts / Celle qui n'a jamais cédé aux sirènes des ambulanciers / Ceux qui sont morts dans l'Europe-Express alors que le stop est si sûr / Celui qui n'est pas monté dans le Van noir du sadique en sweat rilax dont on a vu le faciès sur les tabloïds /

Celui qui a attendu 7 heures au bord de l'Autoroute du Sud avec son ami grimpeur Anicet en compagnie duquel il s'est ensuite éclaté dans la calanque d'En Vau sur les voies de Vsup / Celle qui a mis du noir aux lèvres pour flasher les routiers punkophiles / Ceux qui ont trouvé refuge dans une container de maquereau au péage de Marseille / Celui qui a traversé l'Andalousie à l'époque de la Movida / Celle qui a rencontré des tas d'amants possibles sur la route du stop mais a dit stop le plus souvent / Ceux qui se reprochent quelques occasions manquées / Celui qui a beaucoup appris en lisant sous les ponts / Celle qui n'a jamais cédé aux sirènes des ambulanciers / Ceux qui sont morts dans l'Europe-Express alors que le stop est si sûr / Celui qui n'est pas monté dans le Van noir du sadique en sweat rilax dont on a vu le faciès sur les tabloïds /  Celle qui n'a jamais lâché son tricot pendant les trajets même quand le type lui demandait de le sucer / Ceux qui préfèrent l'Oldsmobile à la Topolino pour des questions de commodité / Celui qui a apris à décrypter les profils droit / Celle qui a bien aimé partager l'ordinaire des routiers / Ceux qui ont fait des feux de camps sympas avec les routiers-c'est-sympa / Celui qui a pêché le Verdon dans le Gardon ou le contraire tant le mec à la Vodka lui a avait fait siffler de l'Alfa ou le contraire / Ceux qui ont participé en bandes au sauvetage de Florence cette année-là /

Celle qui n'a jamais lâché son tricot pendant les trajets même quand le type lui demandait de le sucer / Ceux qui préfèrent l'Oldsmobile à la Topolino pour des questions de commodité / Celui qui a apris à décrypter les profils droit / Celle qui a bien aimé partager l'ordinaire des routiers / Ceux qui ont fait des feux de camps sympas avec les routiers-c'est-sympa / Celui qui a pêché le Verdon dans le Gardon ou le contraire tant le mec à la Vodka lui a avait fait siffler de l'Alfa ou le contraire / Ceux qui ont participé en bandes au sauvetage de Florence cette année-là /  Celui qui n'a jamais répondu aux avances des bourgeoises en manque que voulez- vous cruelle est la jeunesse / Celle qui a fait un peu de voltige dans les roulottes des trapézistes ambulants / Ceux qui ne pensent pas que jeunesse jamais passera / Celui qui fait encoreunpeu de stop dans les vallées reculées / Celle qui a savouré de l'émincé de stoppeur sans s'en douter tant la sauce du Hell's Angel texan était relevée / Ceux qui ont perdu le goût de la liberté en se la jouant libertins / Celui qui se fait arrêter pour avoir dépanné un gosse en retard sur le chemin de l'école / Celle qui voit le mâle partout / Ceux qui estiment que forcément une stopeuse est une pute et un stopeur forcément un pédé / Celui qui continue de lever lepouce sur Facebook / Celle qui se fait encore quelques bons moments comme ça / Ceux qui espèrent que ça reviendra avec la Toute Grande Crise, etc.

Celui qui n'a jamais répondu aux avances des bourgeoises en manque que voulez- vous cruelle est la jeunesse / Celle qui a fait un peu de voltige dans les roulottes des trapézistes ambulants / Ceux qui ne pensent pas que jeunesse jamais passera / Celui qui fait encoreunpeu de stop dans les vallées reculées / Celle qui a savouré de l'émincé de stoppeur sans s'en douter tant la sauce du Hell's Angel texan était relevée / Ceux qui ont perdu le goût de la liberté en se la jouant libertins / Celui qui se fait arrêter pour avoir dépanné un gosse en retard sur le chemin de l'école / Celle qui voit le mâle partout / Ceux qui estiment que forcément une stopeuse est une pute et un stopeur forcément un pédé / Celui qui continue de lever lepouce sur Facebook / Celle qui se fait encore quelques bons moments comme ça / Ceux qui espèrent que ça reviendra avec la Toute Grande Crise, etc.

Rencontre avec Richard Dindoen 2006. À ne pas manquer: la projection de son dernier film, peut-être son chef-d'oeuvre, Le Voyage de Bashô, au cinéma Capitole de Lausanne, le 2 avril à 20h.30.

L’œuvre de Richard Dindo, riche de plus de vingt films, est à la fois très actuelle et « travaillée » par une (re)lecture extrêmement sensible de vies du proche passé, le plus souvent rebelles, du « traître à la patrie Ernst S. » à Che Guevara, ou des combattants suisses dans la guerre d’Espagne aux étudiants contestataires massacrés au Mexique. Si Dindo a participé à la mouvance du cinéma engagé dans l’esprit de mai 68, ses films ne se sont jamais bornés pour autant à cette dimension politique.

L’émotion liée aux destins humainement ou artistiquement exemplaires (Paul Grüninger le sauveteur de Juifs ou Charlotte la merveilleuse imagière déportée, et Max Frisch, Rimbaud ou Kafka, Genet ou le Matisse d'Aragon), la défense de valeurs fondamentales et l’affirmation d’un langage personnel spécifiquement cinématographique, où le sens et la beauté fusionnent, marquent également le travail de ce maître du documentaire qu'il dit lui-même « épique ».

- Quel a été votre premier rêve de cinéma ?

- Je peux dire que je suis un enfant de la littérature et du cinéma. Autodidacte, je me suis fait grâce aux livres, aux films...et aux femmes. J’ai commencé de lire vraiment vers douze ans, pratiquement seul au monde. Ma mère avait quitté la famille, mon père ouvrier n’était jamais présent. Je ne pense pas avoir échangé plus de trente ou quarante phrases avec lui de toute ma vie. Mon cinéma est d’ailleurs marqué par l’absence paternelle. J’étais donc seul, avec un frère, dans une maison vide, et je me suis fait tout seul. C’est ma faiblesse et ma fierté. J’ai donc lu La Guerre et la Paix de Tolstoï à douze ans. A seize ans, j’ai découvert Proust dans une librairie d’occasion. Je vivais dans une maison de jeunes où nous touchions 15 francs d’argent de poche par mois. Je suis tombé sur un texte qui s’intitulait Combray, qui m’a tout de suite fasciné par l’écriture, et je suis assez fier, moi qui n’était qu’un fils d’ouvrier, d’avoir compris cette écriture dont la musique n’a cessé de me hanter depuis lors. Entre Tolstoï et Proust, j’ai été marqué par la lecture d’Hemingway, de Brecht et surtout de Frisch qui figurait le mieux mon rapport à la Suisse. Dès ma vingtième année, lorsque j’ai commencé à rêver de cinéma, j’ai désiré rencontrer Frisch et faire un film avec lui et raconter ce qu’il y a d’autobiographique dans ses romans. Max Frisch était ma figure paternelle. C’est l’homme qui m’a réconcilié avec la Suisse. Le premier Journal m’a tout de suite passionné. Grâce à Frisch je me sentais un peu chez moi à Zurich. Sinon je m’y sentais en exil. Frisch était la personne que j’avais le plus envie de rencontrer dans mon adolescence, comme le père inconnu. Avec Kafka, c’est le seul écrivain de langue allemande avec lequel je me sens absolument familier, dans un rapport filial et fraternel: filial avec Frisch, fraternel avec Kafka. Je crois les comprendre à travers le langage. Sinon je vis dans la littérature française. En langue anglaise, un tel rapport ne s’établit qu’avec Henry Miller. Lorsque je suis allé à Paris, à vingt ans, j’avais deux raisons principales: devenir un enfant de la Cinémathèque et lire Proust en français. J’ai appris le français en lisant Proust. Je n’ai jamais fait d’études.

- Fréquentiez-vous le milieu intellectuel ou artistique zurichois ?

- Absolument pas. J’ai toujours été un sauvage. Lorsque j’ai commencé à faire du cinéma, j’ai rencontré Fredi M. Murer, qui m’a beaucoup aidé au départ. Je n’ai jamais fréquenté aucun milieu. J’ai passé ma vie à faire des films et à courir après les femmes. Mais je vis en dehors de la société. Je lis trop. Par ailleurs, je n'ai aucune ambition sociale.

- Quels ont été vos premiers chocs, question cinéma ?

- Je dirai : Huit et demi de Fellini et Vivre sa vie de Godard, vers l’âge de dix-huit ans. Ces deux fois, en sortant de la salle dans la rue, le monde me semblait avoir changé - la couleur du monde me semblait avoir changé. A partir de là j’ai commencé de rêver de cinéma, de penser cinéma.

- Votre premier rêve a-t-il immédiatement été le documentaire ?

- Oui. Je suis un enfant de la fiction. Mais un fabricant de documentaires. Je ne sais pas inventer une histoire. L’imaginaire ne m’intéresse pas. En plus, je n’avais pas le bac. Aucune formation .Aucune école de cinéma ne m'aurait accepté. Mais j’avais vu Pierrot le fou en allemand. J’ai compris la nouveauté, la radicalité de ce film. Et j’ai décidé de venir à Paris, à cause de Godard. J’ai appris que les cinéastes de la Nouvelle Vague allaient à la Cinémathèque. Donc j’ai décidé d’y aller à mon tour. Sur quoi j’ai rencontré une femme qui m’a nourri et logé. Je n’ai jamais travaillé. Pendant des années, je n’ai fait qu’aller au cinéma et lire. Mon film sur Kafka sort ainsi du cinéma classique : de John Ford et de Hitchcock. Je suis un homme de la deuxième nature. Nietzsche disait qu’il y avait une première nature, fixée par le hasard de la naissance et de l’éducation, après quoi se construisait la deuxième nature, par choix personnel, souvent dans une autre culture. J’ai choisi la culture française et de devenir un autre, d’une certaine manière. A ce propos, mon Rimbaud est maudit en France, parce qu’il va contre le cliché. Sauf à l’anniversaire de Rimbaud, à Charleville, où il a fini par être accepté, mon Rimbaud n’a pas eu une projection publique depuis 1991. Le Kafka aura probablement le même sort en Allemagne. C'est que je détruis l'image convenue de Rimbaud et de Kafka.

- Et la fiction là-dedans ?

- Et la fiction là-dedans ?

- J’ai raté un film sur la guerre d’Espagne, parce que je n’ai pas suivi ma première idée. Dès qu’on commence à hésiter, on perd sa conviction. En 1982, je suis allé en Espagne avec le fils d’un combattant d’Espagne, Je voulais faire ce film en super-8 et puis j’ai pris un acteur et j’ai détruit ce film avec un acteur. Là j’ai compris que je suis né pour le documentaire. Mais un documentaire débordant, un documentaire qui cherche sa propre fiction. Je crois que le documentaire est limité, qu’on déborde forcément par la fiction.

- Quel est l’origine du film sur Kafka ?

- Quel est l’origine du film sur Kafka ?

- Durant toute mon adolescence, j’ai eu envie de marcher sur les pas de l’écolier Kafka. Il raconte ce chemin dans une lettre à Milena, et j’aurais toujours voulu le refaire. Cela m’a pris presque quarante ans. Je connais ce chemin par cœur. Lorsque j’ai envie de connaître vraiment quelqu’un, je fais un film sur lui. Pour moi, faire du cinéma consiste à rencontrer des gens et des paysages, puis de mémoriser ces rencontres et ne plus jamais les oublier. Je suis attaché au lieu de mémoire. Le lieu de mémoire est forcément émouvant. C’est pour ça que je dis mon cinéma cinéma de l’émouvance. C’est peut-être bête, mais je suis ému de savoir que Kafka a vécu dans cette maison. Pour moi, la mémoire est fondamentalement émouvante. Je travaille sur cette émotion. J’ai attendu longtemps de faire ce film car j’essaie d’enrichir mon territoire de cinéaste avec chaque film. Chaque fois je vais plus loin. J’ai toujours une vingtaine de projets en tête. Je rêve parfois mes films des décennies à l’avance. Moi qui suis très impatient, j’attends le bon moment pour faire un film juste par rapport à mes moyens. Chaque film est un élément de l’œuvre. Chaque film a sa place dans l’oeuvre. D'ailleurs je commence à ressentir un contentement à l’idée que j’ai créée une œuvre qui tient debout.

- Comment construisez-vous un film comme le Kafka ?

- C’est totalement intuitif, mais j’ai en moi une logique de montage, que j’ai acquis en 35 ans d’expérience. J’ai toujours monté mes films moi-même. L’idée principale du Kafka, c’est les acteurs. L’idée-clef est ici l’acteur. Je travaille sur la parole des morts. Je réveille les morts et les fait mourir. Le jeu des surimpressions mime cette arrivée et cette disparition permanente des protagonistes et correspond à une réflexion sur la résurrection par la parole. « Par où commence le monde, par la parole ou par l’image ? », se demande le poète Edmond Jabès. Les gens du cinéma essaient toujours de nous faire croire que le cinéma se réduit à des images qui bougent, et donc que le monde a commencé par l’image. Moi je crois qu’il a commencé par la parole. Avec Kafka, comme avec Rimbaud, j’ai choisi un certain nombre de phrases qui sont des phrases que je rêve moi-même à travers Rimbaud ou Kafka, qui les définissent. Je travaille comme un analyste écoute son patient. Je pense que l’apprentissage de l’autre commence par la parole. Vous ne sauriez jamais rien de quelqu’un en ne faisant que le regarder. L’image ne dit rien de vous. Mon cinéma est un travail de lecture. Chaque phrase est objet de lecture. L’image devient parlante par tout ce qu’on en sait à travers la parole : ainsi du visage de Kafka. Bien entendu, il y a déjà des images dans le texte, et des paroles dans l’image. Dans un documentaire sur un mort, il n’a que la parole, les paysages et les documents. Comme les témoins oculaires étaient morts, je les ai remplacés par les acteurs. Enfin, je donne des choses belles à entendre et à voir dans le film.

- Qu’est-ce pour vous que la beauté ?

- C’est une longue histoire. Moi, fils d’ouvrier, j’ai compris ce qu’était la culture à Bagdad, il y a très longtemps. Je me suis retrouvé, à vingt ans, au musée national de l’Irak, tout seul. Là j’ai compris ce qu’était la culture en regardant les magnifique figurines d’albâtre de l’époque sumérienne. J’ai compris que la culture signifie fabriquer de beau objets qui sont en même temps des objets de mémoire. C’est ça pour moi la culture : la beauté et la mémoire. Ce que nous pouvons savoir de Sumer tient à cela, Je crois beaucoup aux objets qui ne périssent pas.

- Quels sont vos rapports avec l’écriture ?

- J’écris un journal, à la manière de Léautaud, représentant des milliers de pages et que seules mes filles liront un jour. J’écris beaucoup, en outre, autour de mon travail.

- Qu’est-ce qui lie l’ensemble de vos films si divers ?

- Contrairement à ce qu’on croit, je travaille toujours dans l’émotion, et c’est pourquoi je revendique la filiation d’un John Ford. Par ailleurs, je suis un homme à projets. Je rêve mes films à l’avance. Le moteur de mon existence, à travers toutes les tribulations, c’est le projet : le rêve d’un prochain film. Comme je n’ai aucune ambition sociale, c’est le projet qui me donne de l’énergie.

- Quel est alors votre projet actuel ?

- J’aimerais faire un film grand public, sur des Américains qui pensent qu’il faut coloniser Mars. Ce serait à la fois un constate de situation sur tout ce qui nous attend sur terre, en termes de catastrophes, et l'aperçu de ce rêve fou de recréer une Amérique sur une autre planète Ce ne sera pas une fiction mais un documentaire en partant de portraits de gens que je vais rencontrer aux Etats-Unis. (Zurich, le 12 janvier 2007)

(Cet entretien, à l'état d'émincé, a paru dans l'édition de 24 Heures du 17 janvier 2006. En 2016, Richard Dindo préparait un film sur le poète japonais Bashô.)

Richard Dindo en 10 dates

1944 Naissance à Zurich. Origine italienne. 1964 Débarque à Paris. « Etudie » le cinéma à la Cinémathèque.1970 Premier film : La répétition.1977 L’exécution du traître à la patrie Ernst S, avec Niklaus Meienberg. 1981 Max Frisch Journal (I-III), avec l’écrivain.1986 El Suizo, un Suisse en Espagne. Seule fiction, « raté » selon Dindo…1991 Arthur Rimbaud, une biographie. Film « maudit » en France.1997 L’Affaire Grüninger. Portrait d’un résistant.1999 Genet à Chatila.2003 Ni olvido ni perdon. Dernier film « politique ». Liste à compléter...

Portrait de Claude Frochaux, éditeur et écrivain, auteur de L'Homme seul et de L'Homme religieux suivi de L'Homme achevé.

L’humanité, pour Claude Frochaux, se divise en deux catégories: les simples et les compliqués. Les simples ne croient qu’à la matière; Dieu n’est qu’une création de l’homme, animal évolué dont l’âme meurt avec le corps. Les compliqués, eux, croient en une transcendance, et tout se complique.

Mais Claude Frochaux là-dedans ? S’il se dit du parti des simples, son portrait n’en est pas moins compliqué à tracer simplement. Car il y a de l’aventurier chez cet octogénaire à l’air de père tranquille, et de l’anarchiste jamais rangé des idées subversives en ce fils de marchand de vin du Landeron qui, dans la nuit du 21 février 1961, avec trois compères, réveilla la cité de Calvin en attaquant le consulat de l’Espagne franquiste au cocktail Molotov...

Pas si simple à admettre pour des parents catholiques traditionalistes qui avaient espéré que leur fils aîné reprendrait l’affaire familiale. Dès 18 ans cependant, le très mauvais élève du collège Saint-Michel de Fribourg, plus nul encore au gymnase de Neuchâtel, s’était révélé … simplement compliqué, ajoutant à sa nullité scolaire une crise d’identité carabinée. Du moins sa mère, institutrice et portée sur la lecture, avait-elle flairé un avenir au précoce fou de livres : la librairie…

«J’ai eu beaucoup de chance dans ma vie !», s’exclame aujourd’hui le libraire-éditeur-écrivain. « J’ai toujours fait les bonnes rencontres au bon moment. De Lausanne, où j’ai appris mon métier de libraire chez Payot, dès 1954, à Zurich et Londres (chez Foyles) ou nous travaillions beaucoup mais dans le bonheur, puis à Genève où j’ai rencontré le plus extravagant ami en la personne de Jean-Jacques Langendorf, à Paris où je me suis plongé dans la bohème de Saint-Germain des Prés comme employé du légendaire Jean-Jacques Pauvert, enfin à Lausanne où j’ai repris la petite librairie des Escaliers du Marché avant de me lancer dans l’aventure des éditions L’Âge d’Homme, au côté du génial Dimitri, j’ai toujours fait ce que je voulais et ce que j’aimais ! »

S’il se dit rationaliste et déterministe, Claude Frochaux n’en est pas moins un romantique à sa façon, intarissable sur ses folies de jeunesse, dont il exalte les années où il partit avec Langendorf sur les traces de Lawrence d’Arabie, fomenta l’attentat de Genève, entre orgies de cinéma et nuits blanches à refaire le monde ou à parler de livres, notamment avec un homme qu’il dirait aujourd’hui le compliqué par excellence : Vladimir Dimitrijevic qu’il accompagna trente ans durant malgré l’opposition totale de leurs opinions politiques et philosophiques. « J’ai vite compris qu’avec ce conservateur anticommuniste et chrétien jusqu’au mysticisme, la cohabitation serait impossible sans réserve mutuelle…» Et l’interlocuteur privilégié des auteurs romands de rappeler l’enjeu de cette aventure : un catalogue au bilan fabuleux, sans pareil en Suisse romande et bien au-delà.

Et l’écrivain Claude Frochaux lui-même, entré en littérature la trentaine passée avec un roman préfigurant une œuvre singulière, intitulé Le lustre du grand théâtre et parrainé par le seigneur du style qu’était André Pieyre de Mandiargues ? « Le lustre représentait bien cette menace magnifique que je sentais au-dessus de moi, qui pourrait me tomber dessus et que j’imaginais me traverser sans me blesser… En fait, je me suis toujours senti vulnérable», ajoute ce doux subversif qui n’en défia pas moins l’ordre établi (dont témoigne le délectable récit d’Aujourd’hui je ne vais à l’école) pour s’en prendre à l’être sans doute le plus compliqué de la Création, identifié sous le nom de Dieu.

«À vrai dire je n’ai rien contre Dieu », précise alors l’auteur de l’immense et dérangeant Homme seul, qui vient d’aggraver son cas avec L’Homme religieux. «Si j’ai perdu la foi à 18 ans, le sujet m’a toujours passionné. J’ai toujours voulu savoir « comment ça marche », et le fait est qu’en tuant nos dieux nous avons réduit nos cerveaux, car la religion a bel et bien été le tremplin de notre plus haute imagination et de la grandeur humaine »…

DATES

1935 Naissance à Berne, de parents neuchâtelois.

1954 Apprentissage de libraire à Lausanne

1956-64. Libraire à Zurich, Londres (Foyles) et Genève. Voyage au Moyen-Orient avec Jean-Jacques Langendorf.

1961-62 Attentat anarchiste contre le consulat d’Espagne à Genève. Procès et prison.

1962-64 Libraire à Paris, au Palimugre.

1967 Le lustre du grand théâtre, premier roman, paraît au Seuil. Dix livres, romans et essais, suivront, tous à L’Age d’Homme.

1965-68 Reprend la librairie Rieben à Lausanne.

1979 Naissance de Sylvain, suivi de Marc en 1981.

1996 Parution de L’Homme seul, essai. Prix Lipp 1997.

1968-2001 Editeur avec Vladimir Dimitrijevic, à L’Âge d’Homme.

Avec Le bel obèse, Claude Delarue signe un livre à la fois captivant, cinglant, amusant, émouvant, profond sans jamais peser.

Qui fut vraiment Marlon Brando ? L’un des plus grands acteurs du XXe siècle ? Certes, mais encore ? Un mufle odieux à ses heures ? Sans doute. Un mégalo dépressif chronique ? Sûrement. Un interprète génial crachant sur le cinéma ? Un tombeur de femmes crachant sur le sexe ? Un boulimique à jamais inassouvi ? Un rustre capable de respect humain ? Un révolté sincère mais incompris ? Un extravagant ascète à sa façon ? Tout cela et bien plus, autant dire la complexité tordue faite homme, immense comédien et mec perdu : monstre fragile.

Qui fut vraiment Marlon Brando ? L’un des plus grands acteurs du XXe siècle ? Certes, mais encore ? Un mufle odieux à ses heures ? Sans doute. Un mégalo dépressif chronique ? Sûrement. Un interprète génial crachant sur le cinéma ? Un tombeur de femmes crachant sur le sexe ? Un boulimique à jamais inassouvi ? Un rustre capable de respect humain ? Un révolté sincère mais incompris ? Un extravagant ascète à sa façon ? Tout cela et bien plus, autant dire la complexité tordue faite homme, immense comédien et mec perdu : monstre fragile.

Or son autobiographie en dit-elle beaucoup plus que la douzaine de bios qui lui ont été consacrées jusque-là ? Et que peut nous en apprendre un roman ? La réponse est dans Le bel obèse, le plus extraverti (en apparence) et le plus puissant des romans de l’écrivain genevois de Paris, qui « sculpte » un grand fauve humain, aussi attachant qu’indomptable, dans la masse mouvante d’une destinée «inventée» mais toujours plausible, entre deux femmes et un ami constituant eux aussi de magnifiques figures romanesques.

Qu’est allé chercher Brandès sur l’île suédoise de Fårö cher à Bergman, où il se planque seul dans une propriété en bord de mer ? Est-ce en hommage au cinéaste qu’il adule en regrettant de n’avoir jamais joué pour lui ? A d’autres ! pense Laure Danielli, quadragénaire italo-franco-américaine qui vient de s’installer dans une grande maison toute proche de celle du «monstre», avec lequel elle a un compte à régler depuis plus de vingt ans. Humiliée sur un lieu de tournage par «l’Empereur», la jeune actrice qu’elle voulait devenir a sombré dans l’autodestruction avant de rebondir dans la fabrication de romans dont le succès international l’étonne la première, car elle se trouve plutôt médiocre romancière. Sa propre présence à Fårö, où elle a racheté la demeure du mari architecte d’une amie de jeunesse, est liée à ce passé, et comme une connivence teigneuse s’établit dès sa première visite à Brandès, qu’elle aide à se couper les ongles des doigts de pieds (pas facile pour un gros tas de 130 kilos) avant de lui offrir de l’aider à rédiger son autobiographie. Dans la foulée débarque une espèce de vieil hippie, porteur d’une drôle de sacoche tissée au mystérieux contenu : David pour son vieil ami Brandès, l’inoubliable Alkan pour ses anciens étudiants du Collège de France où il enseignait l’ethnologie, censé rejoindre l’acteur avec l’une des rares femmes qui aient à peu près « dompté » le fulminant étalon. Mais Emerinda Ullman n’est pas là, ou pas tout à fait. Car son fantôme, et pas seulement, apparaît parfois à Brandès, lequel a loué cette maison (où elle a passé son enfance) pour se racheter d’on ne sait encore quoi. On le verra : mais gardons-nous d’en «raconter» plus…

Qu’est allé chercher Brandès sur l’île suédoise de Fårö cher à Bergman, où il se planque seul dans une propriété en bord de mer ? Est-ce en hommage au cinéaste qu’il adule en regrettant de n’avoir jamais joué pour lui ? A d’autres ! pense Laure Danielli, quadragénaire italo-franco-américaine qui vient de s’installer dans une grande maison toute proche de celle du «monstre», avec lequel elle a un compte à régler depuis plus de vingt ans. Humiliée sur un lieu de tournage par «l’Empereur», la jeune actrice qu’elle voulait devenir a sombré dans l’autodestruction avant de rebondir dans la fabrication de romans dont le succès international l’étonne la première, car elle se trouve plutôt médiocre romancière. Sa propre présence à Fårö, où elle a racheté la demeure du mari architecte d’une amie de jeunesse, est liée à ce passé, et comme une connivence teigneuse s’établit dès sa première visite à Brandès, qu’elle aide à se couper les ongles des doigts de pieds (pas facile pour un gros tas de 130 kilos) avant de lui offrir de l’aider à rédiger son autobiographie. Dans la foulée débarque une espèce de vieil hippie, porteur d’une drôle de sacoche tissée au mystérieux contenu : David pour son vieil ami Brandès, l’inoubliable Alkan pour ses anciens étudiants du Collège de France où il enseignait l’ethnologie, censé rejoindre l’acteur avec l’une des rares femmes qui aient à peu près « dompté » le fulminant étalon. Mais Emerinda Ullman n’est pas là, ou pas tout à fait. Car son fantôme, et pas seulement, apparaît parfois à Brandès, lequel a loué cette maison (où elle a passé son enfance) pour se racheter d’on ne sait encore quoi. On le verra : mais gardons-nous d’en «raconter» plus…

S’il a les ingrédients d’un thriller, avec des « scènes à faire » carabinées, Le bel obèse impressionne pour d’autres raisons que l’« efficacité » : c’est que tout y sonne humainement vrai, jusqu’au grotesque spectaculaire qui va si bien à Brandès-Brando (son « vrai nom », issu de l’alsacien Brandeau…) et au tragi-comique grinçant dans lequel baignent quatre personnages hors norme en quête d’eux-mêmes et en proie aux mêmes démons : la solitude, le manque d’amour, le vieillissement, le besoin compulsif de créer, la maladie et la mort qui font les folles sur le carrousel du Happy End.

Il n’y a actuellement, parmi les romanciers suisses, que Martin Suter (notamment dans le splendide Small World) pour combiner, avec autant de maestria, un scénario si captivant et un « sous-texte » si riche, des personnages si fouillés et une masse d’observations si pénétrantes sur l’époque, la « vraie vie » et ses illusions, la comédie humaine et les à-pics qui la cernent, l’émotion pure enfin d’un dénouement à chialer. Solidement ancré sur ce rivage nordique où Rabelais broute des fraises sauvages avec des moutons menacés de tremblante, riche d’évocations lyriques, tour à tour grinçant et poignant, scabreux parfois mais avec une sorte d’élégance, le sourire du désespoir aux lèvres, Le bel obèse, sans peser, a le poids des grands livres…

Cet article a paru dans l’édition de 24Heures du 15 avril 2008.

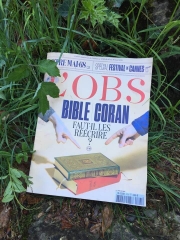

La couverture provocatrice de L'Obs de la semaine passée posait en susbstance la question: faut-il réécrire la Bible et le Coran?, relançant pour la énième fois le débat sur le contenu de certains textes dits sacrés et supposés intouchables par d’aucuns, et par exemple sur ce qu’on pourrait dire des apologies de la violence, notamment dans certaines sourates du Coran ou dans le Livre de Josué de l’Ancien Testament.

Même si l’on relance ce débat qui n’a rien de nouveau pour des motifs le plus souvent liés à des querelles idéologico-politiques momentanées, le fond de la question – qui a trait à l’interprétation et à la relecture critique des textes anciens ou plus récents, jusqu’au fameux pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline –, n’en demeure pas moins digne d’attention et de discussion bien au-delà des seuls cercles de spécialistes.

C’est du moins ce que je me disais en lisant le dernier livre d’Anne Soupa, après Les pieds dans le bénitier et Dieu aime-t-il les femmes?, consacré au personnage maudit par excellence que représente Judas dans la tradition chrétienne, qui implique d’abord la «construction» d’un personnage à sa source évangélique, immédiatement diabolisé par l’apôtre Jean – alors que Paul de Tarse, témoin plus proche du Christ, l’ignore complètement – et devenant ensuite l’image par excellence du traître et du Juif cupide, pour ne pas dire la figure emblématique à nez crochu du peuple déicide.

Dans la Divine comédie de Dante, qui représente le sommet de la pensée catholique à la bascule du Moyen âge et de la Renaissance, Judas brûle dans les glaces de l’Enfer, condamné à être dévoré à perpète par Satan. Or faut-il prendre les visions du poète florentin à la lettre? Ou faut-il réécrire la chant de l’Enfer dans lequel Mahomet, coupable selon Dante d’avoir semé la zizanie sur le pourtour de la Méditerranée, apparaît comme un démon schismatique, au chant XXVIII de L’Enfer, fendu en deux, bonnement «crevé du col jusqu’au trou d’où l’on pète»?

À ce taux-là, il faudrait réécrire non seulement la Bible et le Coran, mais aussi Tintin au Congo et tous les textes «inappropriés» selon les termes des censeurs actuels impatients de tout ramener au même dénominateur commun d’on ne sait quelle morale mondiale zoophile et gay friendly, ouverte au développement personnel et à la permaculture...

Anne Soupa est une catholique aussi fervente que non alignée, fondatrice du Comité de la Jupe et militante pour la féminisation des hiérarques du Vatican. Chacune et chacun se rappellent que, le 6 novembre 2008, Monseigneur André Vingt-Trois, archevêque de Paris, déclara, à propos du rôle des femmes dans l’Eglise catholique que «le tout n’est pas d’avoir une jupe, c’est d’avoir quelque chose dans la tête». La réponse à cette énormité ne se fit pas attendre: le Comité de la jupe apparut. À terme, on pourrait imaginer Anne Soupa soutenant une future papesse, après qu’elle a salué l’avènement du jésuite François comme une «divine surprise». Cela étant, son ouvrage sur Judas, le coupable idéal prouve qu’une jupe peut avoir quelque chose dans la tête.

Anne Soupa est une catholique aussi fervente que non alignée, fondatrice du Comité de la Jupe et militante pour la féminisation des hiérarques du Vatican. Chacune et chacun se rappellent que, le 6 novembre 2008, Monseigneur André Vingt-Trois, archevêque de Paris, déclara, à propos du rôle des femmes dans l’Eglise catholique que «le tout n’est pas d’avoir une jupe, c’est d’avoir quelque chose dans la tête». La réponse à cette énormité ne se fit pas attendre: le Comité de la jupe apparut. À terme, on pourrait imaginer Anne Soupa soutenant une future papesse, après qu’elle a salué l’avènement du jésuite François comme une «divine surprise». Cela étant, son ouvrage sur Judas, le coupable idéal prouve qu’une jupe peut avoir quelque chose dans la tête.

Blague à part, ce livre constitue la base d’une réflexion très fertile, nourrie par une véritable enquête, sur les avatars d’un personnage-clef. Dans l’imaginaire collectif, Judas est le salaud par excellence. Le méchant du western. Le Mal. Un terme le caractérise: traître. Or Judas a-t-il vraiment trahi? N’a-t-il pas fait que livrer? C’est la première mise au point à laquelle se livre Anne Soupa. Vous ne voyez pas la différence? Elle est pourtant notable. Elle marque la nuance entre un homme faux qui renierait son ami – et l’apôtre Pierre, fondateur de l’Eglise, n’y manquera pas par trois fois! - et un disciple qui agirait sous l’impulsion d’une force supérieure avant de se suicider sous l’effet du repentir.

Selon certains, Judas pensait que Jésus triompherait de ses adversaires et même de la mort, et c’est pourquoi il l’aurait «livré». L’évangile de Jean, cependant, lance la première flèche contre un Judas supposé diabolique. Jean est-il cependant à prendre au pied de la lettre? On ne va certes pas «réécrire» son évangile, mais le problème est que la question de l’identité du, ou des rédacteurs du quatrième évangile reste incertaine, la probabilité d’une école johannique genre atelier d’écriture étant aujourd’hui reconnue par de nombreux exégètes, qui alimente l’hypothèse d’une «fabrication» a posteriori du personnage maudit.

Ce qui est sûr, c’est que la figure du traître, auquel a été assimilé le peuple juif non convaincu de la messianité de Jésus, a connu la plus formidable expansion à travers certains textes des Pères de l’Eglise, à commencer par les invectives de Saint-Jean Chrysostome (au IVe siècle de notre ère) dans son Discours contre les juifs. Pour mémoire, on peut alors rappeler qu’il aura fallu attendre les conclusions du concile Vatican II pour mettre un terme officiel à des siècles d’opprobre frappant les coreligionnaires, explicitement déclarés «perfides», de Judas. Mais est-ce à dire que les chrétiens puissent donner aujourd’hui des leçons de vertu aux musulmans antisémites?

Exiger qu’on réécrive aujourd’hui la Bible ou le Coran, et tous les textes anciens qui ne seraient pas conformes à l’idéologiquement correct selon nos codes humanitaires, revient à faire l’impasse sur la relecture critique constante des textes en question et leur réinterprétation. À cet égard, Anne Soupa a le mérite de rappeler les multiples approches, parfois très contradictoires, qui ont été faites du personnage de Judas.

Avant que le nationaliste français Maurice Barrès relance la figure du félon en la personne de l’officier juif Alfred Dreyfus, dans La Parade de Judas datant de 1902, Ernest Renan, dans sa Vie de Jésus, en 1863, avait remis en question le processus de diabolisation, mais c’est dès 1853 déjà que Thomas de Quinecy, fumeur d’opium notoire et grand esprit, avait «fait de son héros un impatient en attente d’une libération de type politique».

Plus près de nous, après Claudel et sa Mort de Judas où celui-ci, tourmenté, livrait Jésus à contrecœur, Maurice Chappaz, dans son remarquable Evangile selon Judas (Gallimard, 2001), évoque la figure sacrifiée de naissance, assez bouleversante en somme, d’un frère humain soucieux de bien terrestre plutôt que de mystique aspiration, qui vit son trouble pour mieux rendre hommage à la lumière.

Plus près de nous, après Claudel et sa Mort de Judas où celui-ci, tourmenté, livrait Jésus à contrecœur, Maurice Chappaz, dans son remarquable Evangile selon Judas (Gallimard, 2001), évoque la figure sacrifiée de naissance, assez bouleversante en somme, d’un frère humain soucieux de bien terrestre plutôt que de mystique aspiration, qui vit son trouble pour mieux rendre hommage à la lumière.

Entre autres interprétations contemporaines, non citée par Anne Soupa, on pourrait retenir aussi celle de l’écrivain russe Leonid Andreev, qui en fait, dans Judas Iscariote, un homme plus intelligent et brillant que les autres disciples, type du zélateur orgueilleux et fanatique jusqu’à l’hystérie, qui aimerait faire du Christ un roi régnant. Quant à Amos Oz, dans son roman éponyme, il fait carrément de Judas le plus chrétien des apôtres, qui pensait lui aussi que Jésus allait régner sur un monde pacifié…

Autre approche non conformiste citée par l’auteur de Judas, le coupable idéal, reprenant la théorie mimétique de René Girard: celle d’un double sacrificiel, sombre certes, mais sans lequel l’autre bouc émissaire que deviendrait Jésus n’aurait pu accomplir son destin présumé divin.

De la même façon, de belles âmes en ont appelé, en Italie, à l’interdiction de lire la Commedia de Dante en classe, sous prétexte que l’homophobie y voisine avec l’islamophobie. Mais là encore, une relecture attentive suffirait à montrer que Dante, condamnant doctrinalement la sodomie et l’hérésie de l’islam, rend le plus bel hommage aux grands esprits musulmans (Averroès et Avicenne, notamment) et pleure sincèrement de ne pouvoir serrer dans ses bras ses nombreux amis homos casés dans le septième cercle de l’Enfer, à commencer par Brunetto Latini qui fut son cher mentor. Ô complexité humaine!

Il fut un temps où un Index catholique et apostolique frappait certains écrits d’interdiction. À travers les siècles, les flammes des livres brûlés se sont mêlées à la fumée des bûchers cramant les hérétiques. Quinze siècles après le feu à la bibliothèque d’Alexandrie bouté par les iconoclastes chrétiens, les nazis ne furent pas en reste, et l’on ne compte plus aujourd’hui les fatwas lancées contre les auteurs non alignés de l’Oumma.

Salman Rushdie et ses Versets sataniques, Abdelwahab Meddeb et ses Contre-prêches,Kamel Daoud et ses Indépendances, Boualem Sansal et son pendable 2084? Tous de Judas!

Or le livre ne serait-il pas lui-même, en fin de compte, un coupable idéal? Peut-être faudrait-il alors, plutôt que de le réécrire, le limiter aux 144 signes de Twitter ou aux émoticôns de Facebook? S’agissant enfin de Judas, on aurait le choix une fois pour toutes: Bonus ou Malus, j’m ou j’m pas, point barre, terminé bâton!

Dessins de Matthias Rihs. ©Rihs/Bon Pour La Tête.

Entretien d'Hélène Combis avec Bona Mangangu

Entretien d'Hélène Combis avec Bona Mangangu

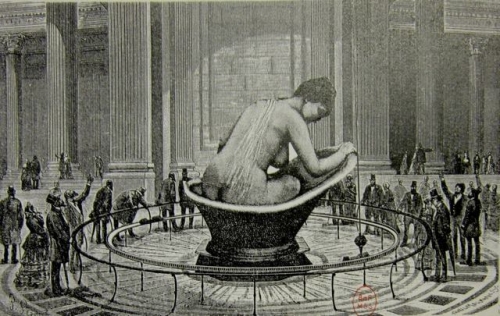

Il surplombe le légendaire tableau de Géricault, mais qui a déjà remarqué la couleur de sa peau ? L'homme qui a permis à Géricault d'incarner ce personnage s'appelait Joseph, et était Haïtien. C'est l'un des rares modèles noirs de cette époque dont subsistent quelques traces biographiques.

Aviez-vous déjà remarqué que la figure conquérante et optimiste qui surplombe le légendaire tableau du Radeau de la Méduse, et qui tranche avec les autres naufragés prostrés et capitulards, était un Noir ?

Nous non plus... et alors que le Musée d'Orsay propose jusqu'au 21 juillet une exposition sur le modèle noir, nous avons voulu en savoir plus long sur celui qui a posé sous l’œil de Géricault pour incarner cette victorieuse figure de proue : il s'agit du "Nègre Joseph" (tel qu'on le baptisait à l'époque), venu de Saint-Domingue, et dont la petite histoire s'inscrit dans la grande sur fond de prémices abolitionnistes découragés par Napoléon, et de révolution haïtienne.

Nous avons donc rencontré l'écrivain Bona Mangangu qui, en 2016, a publié chez le Tiers Livre un texte poétique inspiré de la vie de Joseph, sur laquelle il s'était largement documenté. Entretien.

Qui était « Joseph le Maure », auquel vous avez consacré un texte littéraire ? D’où venait-il, quel a été son parcours de vie, et qu’est-ce qui l’a conduit à Paris, puis dans l’atelier des peintres romantiques du XIXe siècle, à commencer par celui de Géricault ?

Bona Mangangu. Que sait-on vraiment de lui ? Pas grand-chose. Peu d’indices biographiques nous sont parvenus. Nous savons par Emile de la Bédollierre, dans son livre Les Français peints par eux-mêmes, encyclopédie morale du dix-neuvième siècle paru en 1840, qu’au début de la Restauration, il débarque à Marseille, après la libération d'Haïti en janvier 1804. De Marseille, il gagne Paris où il vit de petits boulots et d’expédients. Il se fait engager dans la troupe acrobate de Madame Saqui, née Marguerite-Antoinette Lalanne, danseuse de corde, pour jouer les Africains. Son succès au sein de cette troupe le conduit au petit cénacle des artistes de la rue des Martyrs. Par quelle voie a-t-il rencontré et trouvé les faveurs de Géricault ? Je l’ignore. En tout cas, grâce à ce dernier, il fréquente de nombreux ateliers de peintres de l’époque romantique. A quel âge est-il arrivé en France ? Est-il resté en France ? Quels genre de petits boulots faisait-il ? La peinture avait-elle beaucoup d’importance dans sa vie ? Où vivait-il ? De quelle manière est-il mort ? A ma connaissance, on l'ignore.

Pour quels autres peintres a-t-il posé, et pour quels sujets ?

Il a servi de modèle au peintre Adolphe Brune, élève de David, pour une toile intitulée Joseph, le nègre, visible au musée de Cahors. Une Etude de Nègre peinte en 1838, huile sur toile commandée au jeune Théodore Chassériau par Ingres, se trouve au musée Ingres à Montauban. Ingres forma le projet de réaliser une oeuvre à partir de cette étude mais ce projet ne vit jamais le jour. Il existe quelques dessins préparatoires au musée. Il rencontra Delacroix chez Géricault. Je me demande si la tête du Nègre vu en buste, la tête coiffée d'un turban rouge de Delacroix, qui date de 1826, ne serait pas celle de Joseph.

Pourquoi connut-il un tel succès, en tant que modèle ?

Son physique est proche de statues antiques. Mais ce n’est pas pour cela qu’il a les faveurs du peintre du Radeau. Dans le volume VI du livre de La Bédollierre (Émile de La Bédollière, écrivain et journaliste, NDR) l’auteur affirme que Joseph s'attire les préférences par son charisme. Il est vrai qu’il est très beau, possède des épaules larges, des dents très blanches et un torse effilé, et qu’il sait séduire n’importe qui par son bagout, son charme et son sens de la répartie. Ce qui amène un tel succès à Joseph ? C’est plutôt le Naufrage de la Méduse. C’est une toile immense. Aucun amateur de peinture, aucun peintre n’échappe à ce corps, cette "éminence" noire au sommet d’une pyramide humaine. À partir de-là, les propositions se multiplient.

- Dans Le Modèle, en 1840, Émile de La Bédollière écrit : "Pensez-vous que l’Haïtien, brûlé par le soleil des tropiques, va demeurer tranquille dans sa pose comme Napoléon sur la Colonne ? Non : vous voyez tout à coup sa figure s’épanouir, ses grosses lèvres s’ouvrir, ses dents blanches étinceler ; il se parle à lui-même, il se conte des histoires, il rit à gorge déployée ; il songe à son pays natal ; réchauffé par la chaleur du poêle, il rêve le climat des Antilles ; au milieu des émanations de la tôle rougie et de la couleur à l’huile, il respire le parfum des orangers. O illusions !" Qu’est-ce que cette vision de l’homme noir reflète de l’époque ?

Il y a une donnée simple, à peu près partagée par le commun des mortels de l’époque : le Noir est de race inférieure, c’est un esclave. S’il est toutefois parmi nous, il n’est pas des nôtres, il ne se comporte pas comme nous. Comme vous le notez, certains clichés et stéréotypes perdurent. De la Bédollière ne fait que mettre en relief certains préjugés. Joseph est renvoyé à sa singularité nègre, telle que perçue par l’homme occidental. On dirait un extrait du Traité de physiognomonie, une science antique méconnue où l’individu est soumis à un examen sur son apparence physique, ses mœurs et ses origines. De grands esprits, comme Buffon, quelques années plus tôt, avaient rapproché l’intelligence du Noir à celle des animaux. Le Noir est d’intelligence inférieure, il est cannibale. On pointe du doigt sa "différence" pour mieux nier son altérité et son appartenance à la communauté des hommes. En 1848, les députés, à leur tête Victor Schoelcher, finiront par abolir cette cruauté rétablie par Napoléon en 1804.

Justement, que dit ce succès de Joseph (et plus largement celui des modèles noirs) des réflexions de l’époque sur l’esclavage?

Il est vrai qu’on note une certaine présence des Noirs, venus des Antilles, à Paris au début du XIXe siècle, dans la rue et dans l’iconographie de l’époque. Sont-ils admis auprès des cercles d’artistes à cause de la récente abolition de l’esclavage – que Napoléon rétablit aussitôt après – et de la libération de Haïti ? Suscitent-ils de la sympathie, ou une forme de reconnaissance, en tant qu’individus et figures de l’autre ? Je ne pourrais établir un lien de cause à effet. Modèles, "héros muets", ils ne font que coopérer à la mise en forme des tableaux et des sculptures. Ils font cela pour survivre.

Une chose est certaine : le succès de Joseph n’est qu’auprès des peintres ou des sculpteurs, surtout les proches de son ami Géricault, et auprès des amateurs d’art. Les uns le choisissent comme modèle par nécessité intérieure, connue d’eux seuls. Les autres parce qu’il ressemble à un dieu grec par sa corpulence – l’époque est sans doute à une résurgence des modèles antiques, musculeux, puissants, divinement beaux. Son visage est extraordinaire. Géricault l’a pris en affection. C’est son ami. Les raisons de toute amitié sont inexprimables. Le grand public l’ignore, ignore son identité, tout comme il ignore celle d’autres modèles africains, italiens ou juifs. "Vil métier", diront certains, car le modèle est payé trois francs par séance, une misère. Ça ne nourrit pas correctement son homme. Docile, il pose. Sans bruit. Il ne réclamera à l’artiste aucune part de sa gloire.

- La représentation de modèles noirs dans la peinture, a-t-elle eu une incidence sur la perception des Noirs par la société française ?

Sur le plan iconographique, c’est vrai que l’époque romantique vient de se débarrasser du grotesque que le style Rococo a exalté. Les têtes de nègre grotesque, en vogue dans la décoration de l’époque, ont disparu. Ignacy Sachs souligne dans son essai que l'“on accorde au nègre individuel des traits humains voire sympathiques”. Les artistes qui épousent la cause abolitionniste veulent rendre aux Noirs leur dignité. Par militantisme, ils dénoncent la traite négrière et luttent, pinceaux en main, pour réhabiliter leur condition humaine. Je pense à Géricault et son Radeau. Le bouleversant portrait de Jean-Baptiste Belley, esclave affranchi, devenu député noir de Saint Dominique à la convention par Anne Louis Girodet Trioson (1797), frappe également les esprits. Quant au peintre Marie-Guillemine Benoist, elle a peint magistralement sa Négresse (1800) comme une madone nourricière. “Sa peau rendue avec un soin particulier” nourrit, si je puis dire, l’imaginaire du spectateur. Selon Luce-Marie Albigès, "assise dans un fauteuil à médaillon drapé d’un riche tissu, elle occupe la place traditionnelle d’une femme blanche."

Ce succès des modèles noirs témoignent-ils des débuts d'une affirmation de l’identité noire ?

C’est aller vite en besogne. Le monde noir est vaste. Les royaumes africains seront peu à peu réduits au silence par la ruse et la brutalité des puissances occidentales. Les seuls qui se soulèvent, jusqu’ici, ce sont les Haïtiens. Toussaint Louverture chasse les Anglais de Saint-Domingue en 1795 puis les Espagnols en 1798. Mais la Révolution française conserve sa colonie. En Guadeloupe, les officiers Delgrès et Ignace tentent une résistance, ils sont écrasés par les troupes de Napoléon qui rétablit l’esclavage en 1802. Il faut attendre 1804 pour parler de débuts de la vraie affirmation de l’identité noire aux Antilles. En effet, Toussaint Louverture ayant réussi à écarter ses rivaux blancs et mulâtres, s’empare du pouvoir et proclame l’indépendance en janvier 1804. La première république noire est née : Haïti. On connaît la suite… la cellule du Fort de Joux dans le Jura etc.

Dans votre texte, vous semblez dire que pour Géricault, peindre Joseph au centre de son Radeau de la Méduse était un acte d’émancipation… Pouvez-vous revenir sur cette représentation, et sa force symbolique ? Pour le peintre, était-ce réellement un choix politique ?

Je crois que c’est un choix politique. J’ai appris qu’il aimait se faire conter les exploits héroïques d’insurgés haïtiens. Le rétablissement de l’esclavage par Napoléon aux Antilles françaises l’avait sans doute révulsé.

C’est la fin de l’Empire. Nul, au sein de son entourage proche ( le colonel Bro, Dedreux-Dorcy, Horace Vernet, Jamar...) n’ignore ses sympathies pour la cause abolitionniste. Ils aspirent tous à des changements politiques, surtout artistiques. Géricault peint Le Radeau en six mois. Entre 1818 et 1819. Vu sa dimension, on ne peut que s’émerveiller devant une telle force, une telle rapidité d’autant qu’il n’use pas de brosses. Pour les rôles héroïques, dans ses tableaux, il choisit plutôt les Africains. Le personnage de Joseph est bien placé, au centre du Radeau. Son corps, c’est la matière première mise en oeuvre par le peintre, la figure de proue "élue" par celui-ci pour envoyer des signaux au bateau l’Argus venu à la rescousse. C’est un corps noir, puissant, en bonne santé, qui s’élève au-dessus des corps blancs, survivants du radeau affaiblis par la maladie et la fatigue. Le symbole est très fort.

Que peut-on trouver comme documents biographiques sur Joseph, aujourd'hui ? Pourquoi l'histoire n'a-t-elle retenu que son prénom ?

Pas grand-chose. Emile de La Bédollière fournit quelques indices dans son livre. Ils sont malheureusement maigres. Adrien Goetz dans son roman La Dormeuse de Naples lui donne un rôle assez prépondérant. Il le fait admettre dans un cercle philosophico-artistique appelé "la société Antonine" dont font partie de nombreux peintres célèbres de l’époque. Il le fait invraisemblablement voyager à Rome et Naples en compagnie de Géricault et Ingres.

Mais sinon... une biographie uniquement pour celui qui exerce un "vil métier", que le grand public ignore ? Allons donc ! Il n’est ni soldat de l’Empire, ni général aux cotés de Delgrès, de Dessalines ou de Toussaint. On ne passe pas du jour au lendemain de la troupe acrobate, de l’atelier de la rue des Martyrs au Fort de Joux dans le Jura. Non. Il demeure tranquille dans sa pose pour trois francs la séance, le jour, et amuseur le soir au troquet. Pourquoi l’histoire n’a-t-elle retenu que son prénom ? Qui connaît Cadamour, le roi des modèles, ? Qui connaît Brzozomvsky, le doyen des modèles, et Dubose, modèle de formes irréprochables, et Céveau le beau dentelé, le favori d'Ingres ? Que sait-on de la Femme noire du célèbre tableau de Marie-Guillemine Benoist au Louvre? Et le nom de la servante aux fleurs dans l’Olympia de Manet, qui le connaît ? On prétend que la mode est à l’anonymat pour les modèles...

https://www.franceculture.fr/peinture/qui-etait-joseph-modele-noir-du-radeau-de-la-meduse

Celui qui rote pour défier la sœur visitante / Celle qui fait assaut de petite vertu / Ceux qui jettent de la poudre aux vieux / Celui qui dit tout haut qu’il ne supporte pas la couleur de rôti brûlé du tablier de la jardinière d’enfants / Celle qui accueille le compliment de Monsieur Palamède par un horion et des lazzis / Ceux qui mettent leur doigt dans le nez de leurs voisins de dortoir / Celui qui se vante d’avoir vu Catherine Deneuve en culotte de cheval et sans rien dessus / Celle qui se la joue cynique genre jeune écrivain très con / Ceux qui injurient les jurés du Prix du plus mauvais poème qui les ont félicités sans autre / Celui qui louche sur le potage de sa voisine guindée / Ceux qui ont le courage de leur anonymat pour écrire dans le courié des lecteur ce qu'ils pansent des femmes / Celui qui s’est assis sur la politesse de tout son poids de mufle de juste trente ans signant son premier roman juste magnifique écrit-il sur Twitter / Celle qui glapit genre Virginie Despentes indisposée par un fumeur de cigare dans le vestiaire des nubiles / Ceux qui l’ouvrent pour montrer leurs dents cariées par la mauvaise humeur / Celui qui recommande plus de décence à sa grand-mère soixante-huitarde sur le retour libidinal / Celle qui se jette sur le poitrinaire supposé avoir quelque argent à gauche / Ceux qui préfèrent les buffles et les nèfles au bluff des mufles, etc.

Celui qui rote pour défier la sœur visitante / Celle qui fait assaut de petite vertu / Ceux qui jettent de la poudre aux vieux / Celui qui dit tout haut qu’il ne supporte pas la couleur de rôti brûlé du tablier de la jardinière d’enfants / Celle qui accueille le compliment de Monsieur Palamède par un horion et des lazzis / Ceux qui mettent leur doigt dans le nez de leurs voisins de dortoir / Celui qui se vante d’avoir vu Catherine Deneuve en culotte de cheval et sans rien dessus / Celle qui se la joue cynique genre jeune écrivain très con / Ceux qui injurient les jurés du Prix du plus mauvais poème qui les ont félicités sans autre / Celui qui louche sur le potage de sa voisine guindée / Ceux qui ont le courage de leur anonymat pour écrire dans le courié des lecteur ce qu'ils pansent des femmes / Celui qui s’est assis sur la politesse de tout son poids de mufle de juste trente ans signant son premier roman juste magnifique écrit-il sur Twitter / Celle qui glapit genre Virginie Despentes indisposée par un fumeur de cigare dans le vestiaire des nubiles / Ceux qui l’ouvrent pour montrer leurs dents cariées par la mauvaise humeur / Celui qui recommande plus de décence à sa grand-mère soixante-huitarde sur le retour libidinal / Celle qui se jette sur le poitrinaire supposé avoir quelque argent à gauche / Ceux qui préfèrent les buffles et les nèfles au bluff des mufles, etc.

Sans l’enfance et la folie, entre autres composantes non formatées, la poésie ne serait rien qu’une enjolivure verbale creuse, une espèce de jouet de luxe ou de babiole décorative, bref une façon flatteuse de dorer la pilule - et dire que la poésie est partout, autant que dire que nous sommes tous poètes ne fait qu’alimenter le dégobillage de vers creux dont les réseaux sociaux sont noyés par les temps qui courent.

Est-ce dire que la poésie est rare ? Oui. Réservée à une élite ? Absolument, mais pas du tout celle qu’on croit, car l'aristocratie de la sensibilité traverse les strates sociales et les races. Doit-elle être accessible à tous ? Pas forcément. Hermétique alors ? Le moins possible, mais peut-être secrète et mystérieuse. Populaire ? Et pourquoi pas ? Des foules vibrent aux vers d'Adonis ou de Mahmoud Darwich et des classes entières à ceux de Rimbaud ou de Prévert qu'il faut être un Houellebecq mal luné pour trouver con.

Définissable la poésie ? Peut-être par approximations.

Explicable ? Sûrement pas plus que ce qu’on éprouve au tréfonds du chagrin ou au pic de la joie, dans l’effusion amoureuse ou dans la mélancolie du temps qui passe.

Alors qu’en dire ? Y aller mollo, si possible en toute subjectivité et avec des exemples chantés.

Une citation pour la route? Volontiers : du poète en prose velocipédiste Charle-Albert Cingria à propos du poète en vers Pétrarque: «Quand Rossignol tombe, un ver le perce et mange son cœur. Mais tout ce qu’il a chanté s’est duréfié en verbe de cristal dans les étoiles; et c’est cela qui, quand un cri de la terre est trop déchirant, choit, en fine poussière, sur le visage épanoui de ceux qui aiment»…

La poésie vue alors comme une cristallisation, pour dire en peu de mots, et le plus souvent avec d'autres vocables que ceux qui font poétique. Ce qui n’exclut pas, cela va sans dire, que Rossignol se prenne les ailes dans les barbelés de Gaza, ni la poésie désespérée de Paul Celan ou de Sylvia Plath.

Y aurait-il donc un noyau sensible commun à tous les poètes ? J’en suis, pour ma part, convaincu, mais là encore les exemples sont requis, qui me font rapprocher aussitôt, entre cent autres, deux jeunes poètes morts à la fleur de l’âge, comme on dit: le Belge Odilon-Jean Périer et le Japonais Ishikawa Takuboku.

Odilon-Jean Périer (1901-1928), dont la pureté limpide de la poésie réduit à l’état de vidures d’évier les injures démentes de Baudelaire adressées aux Belges, écrivait ceci dans son Histoire d’une amitié: «Le sable et les arbres jouaient / À m’égarer / Le vent et les oiseaux jouaient au plus léger / Plaisir des dunes / Une canne de jonc / Une cravate Un papillon / Écume de mer Pipe d’écume / Avec l’amitié pour enjeu / ces jeunes gens ne sont pas sérieux»…

Et le mélancolique Ishikawa Takuboku (1886-1912) d’évoquer lui aussi l’amitié dans les tercets des tankas de Ceux que l’on oublie difficilement : «Mon ami venait m’emprunter quelques sous / il s’en retourne / les épaules couvertes de neige».

Ou encore : «Cet ami avec qui / je peux parler sans feinte / je voudrais commencer à lui parler de toi»…

Ou pour mettre tout le monde à l’aise, on pourrait rapprocher aussi ces vers exquis de Serge Gainsbourg, dans Initials B.B. : «À chaque mouvement / On entendait / Les clochettes d’argent / De ses poignets », et ce vers de Dante que Jorge Luis Borges considérait comme le plus beau de La Divine comédie: «Douce couleur du saphir oriental / un nouveau jour se lève », etc. L’enfance poétique ressent plus qu’elle n’explique…

Le noyau de la poésie est évidemment émotionnel, lié au premier cri et au premier chant du primate «augmenté» que nous sommes peu ou prou; il est tellurique et céleste, musical dans sa modulation, à la fois candide et de plus en plus savant à travers les siècles au point de susciter des traités à n’en plus finir dont le moindre, récemment, n’est pas Le sexe des rimes d'Alain Chevrier, qui nous apprend que l’alternance des rimes masculines et féminines est un de fondamentaux de la versification française. Or les règles non écrites de l’harmonie se retrouvent, yes sir, chez certains (rares) slameurs de nos jours...

Ladite harmonie et ses lois, écrites ou non, ont longtemps régné sur la poésie française, puis tout a éclaté, mais Rimbaud savait le latin avant de l’envoyer valdinguer et bien étrangement, aujourd’hui, c’est un mouvement contraire qui se dessine chez certains, par delà la déstructuration formelle voire le n’importe quoi - retour par exemple au sonnet ou à l’alexandrin, comme chez Sylvoisal et William Cliff. L’extravagant Sylvoisal ! L’anachronique énergumène, qui vous apprend comme ça, mine de rien, que la poésie est une affaire d’enfance, avant l’adolescence des philosophes, à savoir : la sensation première avant l’explication.

Or Sylvoisal, dans ses Poèmes à moi-même, déroge à tout infantilisme dans une remarquable suite poétique qui se pense et se ressent et s’écoute puisque c’est de la musique verbale bonne pour la tête et les entrailles - à ce recueil s’ajoutant la non moins folle liste de La Forêt silencieuse, que l’auteur français (établi à Lausanne depuis les années 60) a publié en même temps ces jours à Vevey, chez les éditeurs–imprimeurs-artisans-artistes du Cadratin.

Or Sylvoisal, dans ses Poèmes à moi-même, déroge à tout infantilisme dans une remarquable suite poétique qui se pense et se ressent et s’écoute puisque c’est de la musique verbale bonne pour la tête et les entrailles - à ce recueil s’ajoutant la non moins folle liste de La Forêt silencieuse, que l’auteur français (établi à Lausanne depuis les années 60) a publié en même temps ces jours à Vevey, chez les éditeurs–imprimeurs-artisans-artistes du Cadratin.

Poèmes à moi-même de Sylvoisal, alias Gérard Joulié, est un recueil en forme de tryptique (La vieillesse d'Œdipe, Les enfants prodigues et Pour avoir préféré) d’une qualité sensible et d’une puissance d’expression qui stupéfient chez un être d’aussi frêle apparence. De fait, Gérard Joulié est une sorte de vieil ange septuagénaire tout à fait étranger au train du monde, traducteur de l’anglais au long cours (G.K. Chesterton, Ivy Compton-Burnett, John Cowper Powys, Ronald Firbank, Gore Vidal, etc.) et ne vivant que par et pour la littérature, comme un honnête homme du XVIIe siècle (il ressemble un peu à Pascal de profil) ou un Jésuite en poste à la cour de l’Empereur de Chine.

Le début de La vieillesse d’Œdipe est d’emblée très plastique et charnu: «Je suis le grand Oedipe innocent et coupable / Sans fille auprès de lui pour lui servir à table / Pour refaire son lit et le regarder nu, / Pour lui masser le gland et lui torcher le cul». Après quoi c’est une vie qui défile et se résume, ample et magnifiquement dérisoire comme nos existences à tous.

Puis ce sont Les enfants prodigues et cela donne ça : «Nous sommes des enfants enragés de plaisirs / Dont le cœur est gonflé d’insatiables désirs. / Le blâme, l’infamie, la tragédie, le drame / Occupent notre ennui et captivent nos âmes». Et Sylvoisal baudelairise ensuite: «Pour aimer une morte et rallumer sa cendre/ Nous serions descendus dans la cave nous pendre / Tant nous aimons souffrir puisqu’aimer c’est souffrir/ Aussi bien que mourir aux cimes du plaisir». Et le recueil s’achève en incantation à la fois élégiaque et franciscaine, tout en humble douceur.

Quant à La Forêt silencieuse, c’est une seule phrase de plus de deux cents pages, comme un inventaire de la vie ressaisi par une liste inouïe, où la musique des mots et l’enchaîné des images se font pure poésie.

Pendant ce temps le vagabond errait…

Pendant ce temps le vagabond errait…

De Baudelaire à Rimbaud, ou de François Villon à Jean Genet, le couple opposé, et plus ou moins kitsch, du dandy (Baudelaire) et du voyou (Rimbaud), du messager des dieux ou du clochard céleste à semelles de vent n’en finit pas d’alimenter une mythologie relancée au féminin entre fées et sorcières, veilleuses attentives ou filles du feu, etc.

On peut certes trouver ces clichés éculés, sinon débiles, mais il me plaît au contraire de les recycler pour faire image, surtout s’agissant de vrais personnages du genre de Sylvoisal et William Cliff.

Âpre et lestée de douleur existentielle, hypersensible et sensuelle à la flamande, d’un réalisme à fleur de terre et de chair, la poésie de William Cliff est à la fois d'un savant artisan de la langue et d'un vagabond. Né André Imberechts à Gembloux, en 1940, Belge comme Odilon-Jean Périer, William Cliff me semble l'un des poètes francophones les plus marquants des temps qui tanguent, tant par la profondeur vibrante de sa perception du monde que par son effort de transfigurer le quotidien le plus trivial en matière chantante et pensante.