Une liesse générale sans artifices a marqué la Fête des vignerons 2019, dont le rythme en frénésie, l’énergie des chœurs et des chorégraphies, le tourbillon des images et des visages, sur un canevas enfantin, se sont déployés en beauté, relevant de ce qu’on peut dire sans vanité le génie des lieux et la bonhomie des gens, voire le bonheur d’être suisse cher à un certain Jean Ziegler…

Il est émouvant de voir, juste avant minuit sous les étoiles, 25.000 personnes se lever et clamer leur joie sans qu’on ait envie de parler d’euphorie conditionnée, et vraiment c’était à n’y pas croire, en tout cas je n’ai jamais vécu ça comme ça…

Or j’avoue que je n’étais pas disposé, a priori, à croire que cette quatrième Fête des vignerons à laquelle je pourrais assister de mon vivant serait plus qu’un grand machin clinquant style Son et Lumière augmenté à l’enseigne du dernier chic technologique.

Je gardais au cœur l’émotion toute pure d’un petit garçon juché sur les épaules de son paternel, 65 ans plus tôt, fasciné par le défilé tout doré des Archers du soleil et plus encore par la blondeur de la déesse de l’été Cérès dont je n’ai appris qu’avant-hier, par ma bonne amie, qu’elle avait été hôtesse de l’air « au civil »…

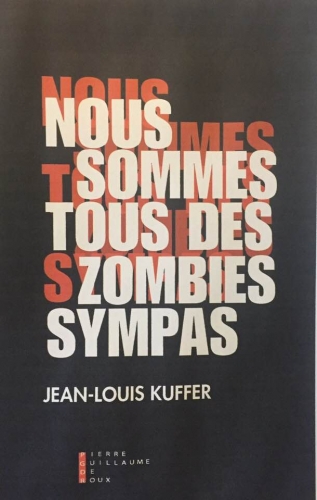

Jamais je n’ai revécu cet émerveillement de mes huit ans, quels qu’aient été les mérites des éditions de 1977 ou de 1999, et mon agoraphobie croissante, ma défiance persistante envers toute forme de chauvinisme ou de folklore relooké en clinquance à la manière des fonctionnaires de Présence Suisse, enfin les premiers échos faisant état d’une manifestation comparable aux démonstrations sans âme d’un Etat totalitaire avaient achevé de me décourager, d’autant que nous avions du boulot au chalet: du bois et de l’herbe à couper avec notre journalier népalais au sourire himalayen, un grand meuble chinois à installer dans l’atelier perso de Lady L. avec l’aide de deux forts à bras macédonien et syrien, un petit-fils à dorloter dont le frère d’un an avait déjà traversé le Cambodge entre autres cieux et pays européens – autant dire que nous vivons la mondialisation au quotidien, enfin je travaillais à la correction de mon vingt-cinquième livre où je m’en prends assez virulemment à l’air du temps et au politiquement correct , intitulé Nous sommes tous des zombies sympas ; enfin j’apprends que le traditionnel messager boiteux est cette année d’émois humanitaires et climatiques une jeune messagère infirme championne de gymnastique – non mais des fois !

L’hameçon de la télé, et l’étourdi piégé…

Sur quoi, ne regardant plus la télévision depuis belle lurette, je tombe sur un bout de la retransmission de la Fête que me balance ma bonne amie d’une tablette à l’autre, un premier regard distrait semble me conforter dans mon rejet, mais j’y reviens peu après, je regarde l’entier de la chose et me fais bel et bien attraper : je commence à croire que j’ai eu tort de n’y pas croire, après quoi ma sœur puînée, bonne Vaudoise dont le conjoint fait partie des confrères du Guillon amateurs de grands vins, me dit au téléphone qu’elle est fan folle de cette Fête, et le même soir ma bonne amie casse sa crousille et me retient l’une des meilleures places qui restent pour le lendemain, et c’est ainsi que l’étourdi se fait piéger par les étourneaux…

Une féerie en crescendo

Le lendemain du 1eraoût au soir, me voici donc traînant mes vieilles pattes et vacillant en mes troubles vestibulaire et cardio-vasculaires, sur le quai de Vevey littéralement bonnement bondé où je vais faire pisser notre Snoopy quand je l’emmène dans l’atelier dont je dispose à la ruelle du Lac et où j’entrepose des milliers de livres; jamais je n’ai vu la chère petite ville aussi chatoyante et joyeuse entre les statues de Charlot & Gogol et le château de l’Aile où j’aimais bien de son vivant voir Paul Morand faire ses moulinets de gymnastique suédoise à torse poil sur son balconnet ; mais je n’ai encore rien vu: je capte au passage l’image d’une ondulante chanteuse en plein Tutti fruttiaccompagnée de musiciens et de nostalgiques de la promotion Presley, je grappille deux ou trois autres images sur mon smartphone et me voilà dans les gradins où m’accueillent d’accortes jeunes ou vieilles dames déguisées en étourneaux, et c’est parti mon Louli, vite une dernière image de tout ça à ma Dulcinée restée au chalet pour cause de mobilité momentanément empêchée, et voici débouler, trépignant et martelant leurs cageots, les anges de la vendange aux dégaines de criquets ou de hannetons furibonds, ou de fourmis à culs rebondis et autres bestioles de carnaval javanais, tandis qu’une libellule humaine prend son envol dans la lumière qui fout le camp…

La candeur matoise des vieux savoirs

Vous qui n’avez pas encore compris ce que c’est que la Suisse, je ne vais pas vous l’expliquer vu que, Lausannois de naissance, à moitié bernois et lucernois d’origine, à moitié lémanique d’adoption et à moitié rital d’atavisme vu que ma trisaïeule maternelle connut bibliquement un curé piémontais qui la fit chasser du Haut-Valais après le péché de l’avoir induit en tentation – toutes ces moitiés se démultipliant à l’exponentielle chez tous nos concitoyens dont j’aime à penser que ce qui les relie, autant qu’un certain goût de la liberté symbolisé par le héros national d’importation nordique connu sous le nom de Guillaume Tell, est ce qu’on pourrait dire l’esprit de la forêt : de la forêt pleine de contes et bordée de vignes, semée de lacs cristallins et peuplée de chèvres en tabliers et de chevriers jamais guéris d’avoir été chassés du paradis, là-haut sur la montagne ou la blonde ado Heidi s’adonne à la youtse et au jodel avec son Grossvati…

On n’en dira pas plus d’ailleurs sur la dramaturgie de la Fête des vignerons 2019 : voici la petite Julie et son jeune vieux barbon barbu qui traversent de concert un cycle de saisons non sans commentaires gentiment patauds de trois compères guillerets.

Quant à l’histoire saisonnière racontée au fil des tableaux d’une beauté couper le sifflet, on en connaît la chanson, et les mélodies de l’occurrence se retiendront moins que les rythmesendiablés. De même que le peuple grec connaissait par cœur la story des tragédies quand il y assistait, nos ancêtres médiévaux n’avaient pas besoin du « livret » pour suivre le cours des Mystères.

Enfin c’est comme ça, sans faire outrage à mes excellents confrères Etienne Hofmann et StéphaneBlok, dont je n’ai pas eu sous les yeux le détail des mots, que j’aurai absorbé physiquement, et sûrement aussi spirituellement, la substantifique substance, vive et parfois explosive, crépitante d’inventions et légère comme un vin frais de grotto sous le soleil plombant, mais bien ancrée en Lavaux et magnifiée par ce talent avéré de nos gens - dont la culture séculaire est d’abord villageoise et terrienne, tissées de métiers et de petites sociétés -, pour le champ choral le plus raffiné.

Je n’aurai pas ici le cœur ni le cran de «déconstruire» la représentation relevant à mes yeux de la cérémonie plus que du show géant. Il va de soi que je m’incline bien bas devant l’immense savoir-faire de ses artisans, bravissimo a la signora Maria Bonzanigo et au signor Daniele Finzi Pasca, et tutti quanti cela va de soi, mais c’est surtout dans la sublimation populaire du travail des champs par le travail géant des gens, que j’entrevois ce qu’il y a de grand dans ce petit fouillis cantonal sous les étoiles .

Une Raison d’êtreici, et c’est partout…

Rien ne me semble sonner faux dans l’imagerie et les musiques de la Fêtes des vignerons 2019, et ce n’est pas tant une prouesse artistique comparable à une mise en scène d’opéra géniale ou à l’organisation high techd’un spectacle olympique multimondial: c’est autre chose.

Chacune et chacun aura remarqué, dans l’imagerie rebrassant les bons vieux clichés vaudois, la présence des « trois soleils » dont Ramuz a parlé en relançant lui-même une observation « sur le terrain » remontant aux moines vignerons du Moyen âge, constatant que le soleil du ciel ne suffit pas, en Lavaux, à faire du vin, sans les deux autres soleils de la terre et du lac

Dans la foulée, je remarque qu’on n’a jamais impliqué les plus grands poètes et musiciens de ce pays dans la réalisation de la Fête (de Ramuz et Honegger à Frank Martin et Philippe Jaccottet), mais de bons artisans peut-être moins éminents mais plus proches aussi de l’esprit et de la familiarité d’avec les gens. Tout le monde ici connaîtLa Venogede Jean-Villard Gilles par cœur, mais qui aurait eu l’idée de lui demander, ou à Paul Budry ou à Charles-Albert Cingria, à René Auberjonois le peintre ou à Julien-François Zbinden le savant musicien jazzy – plus récemment au ludique et non moins flamboyant Richard Dubugnon, de s’y coller ?

La chimie particulière de la Fête des vignerons est trop organiquement associée à la vie populaire pour se monter le coup hors des associations – je me rappelle dans la foulée que tout dernièrement plus de 100.000 pelés et tondues se sont rassemblés à l’enseigne des Jeunesses campagnardes - et le miracle de 2019 est qu’il réalise plus que jamais cette fusion combien improbable en ce temps de confusion et de nivellement globalisé.

Dans un texte qu’on dira pompeusement « fondateur », intitulé Raison d’êtreet marquant le lancement en 1914 des Cahiers vaudoisoù quelques (grands) artistes de nos régions prétendaient exister loin de Paris, Ramuz définissait, en poète s’en tenant à une certaine courbe du rivage et à une certaine lumière, ce qu’on peut dire le génie d’un lieu, que mille poètes de mille autres lieux auront pu qualifier à leurs façons en accord avec le génie particulier des gens.

Sous le titre Le génies des Suisses, le sympathique François Garçon s’est élevé à juste titre contre le dénigrement de bas étage, croulant de clichés, à quoi s’est adonné notamment le médiocre littérateur Yann Moix. Mais François Garçon, à son tour, schématise un tantinet en ne voyant guère, derrière le succès fracassant de nos start upet autres succès techno-économiques, la douce et très sage folie forestière des Helvètes que mon ami Jean Ziegler, autre contempteur de notre pays mais pour de plus justes raisons que celles de l’âne Yann, reconnaissait en percevant plus de génie démocratique chez ses aïeux paysans que parmi se camarades militants. Nicolas Bouvier, de son côté rendit un bel hommage aux arts populaires, et l’on se réjouit de voir ici les motifs des papiers découpés se décliner sur le dos des armaillis et les écrans géants.

Dieu sait (Dieu sait tout, m’ont appris mes propres grand-mères) que je suis loin de partager l’idéologie catho-marxiste de celui que j’appelle Jean le fou, mais je dois à la lecture de son Bonheur d’être Suissede nous avoir découvert, avec la passion de la poésie, plus de points communs que de raisons de nous dépecer à la hallebarde.

Et l’âme dans tout ça ? Je vous réponds : santé !

Si vous n’avez pas chialé pendant le chant sublime des armaillis modulé à treize voix et bien plus, puisque la petite Julie y est allée de son couplet, tandis que mille briquets s’allumaient dans l’arène au-dessous des lumières du Pèlerin et des constellations plus vieilles que nos vieux ; et si vous n’avez pas vibré de toute votre chair païenne au déboulé des tracassets conduits comme des bolides de karting par des dieux déjantés, tandis que les chœurs alternés se répondaient des quatre coins du cercle de l’arène – il n’y a qu’en poésie que les cercles ont des coins - , si le « sens » de tout le reste vous a manqué, si vous avez regretté le peu de «message» délivré au niveau d’un signifiant pastoral signifié , enfin si l’âme de cette Fête folle vous a échappé, je ne dirai pas que c’est de votre faute mais avec un clin d’œil et le peu de mots que notre bon peuple de plus ou moins taiseux plus ou moins timides aura trouvé en son tréfonds – je ne saurai joyeusement que vous répondre, avec ou sans verre dans le nez : santé !

Jean Ziegler. Le Bonheur d’être suisse. Seuil

François Garçon. Le Génie des suisses. Payot.

À propos des 100 Cervin de JLK)

À propos des 100 Cervin de JLK)

Question mode de vie on était aussi en phase : Kevin se faisait un joli salaire chez Microsoft et Marjo n’aimait pas trop les animaux à cause des déprédations sur le mobilier et des voisins, même au septième étage.

Question mode de vie on était aussi en phase : Kevin se faisait un joli salaire chez Microsoft et Marjo n’aimait pas trop les animaux à cause des déprédations sur le mobilier et des voisins, même au septième étage.

Mais l’écrivain ne s’en tient pas à cette dimension spirituelle, évidemment essentielle, correspondant pour Staël à une incessante quête du sens de la vie. De fait, Stéphane Lambert aborde d’autres aspects, plus triviaux, mais non moins importants pour la compréhension d’un homme à multiples facettes.

Mais l’écrivain ne s’en tient pas à cette dimension spirituelle, évidemment essentielle, correspondant pour Staël à une incessante quête du sens de la vie. De fait, Stéphane Lambert aborde d’autres aspects, plus triviaux, mais non moins importants pour la compréhension d’un homme à multiples facettes.

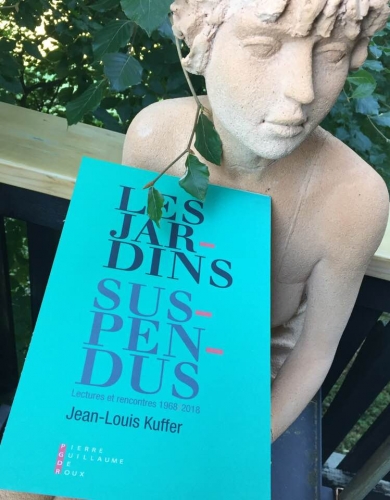

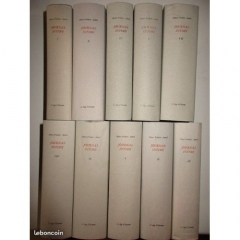

Jean-Louis Kuffer nous présente cinquante ans de lectures et de rencontres littéraires. Un livre qui donne envie d’en acheter mille.

Jean-Louis Kuffer nous présente cinquante ans de lectures et de rencontres littéraires. Un livre qui donne envie d’en acheter mille.

Une espèce de sainte au milieu des coyotes

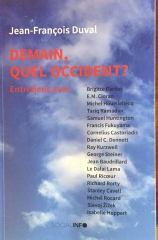

Une espèce de sainte au milieu des coyotes «Reporter d’idées» et bien plus...

«Reporter d’idées» et bien plus...

Jean-François Duval.

Jean-François Duval.

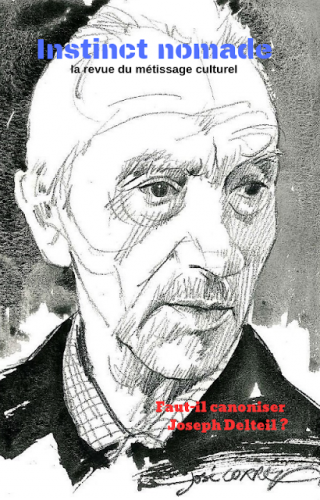

Survivant mieux qu’un immortel académique, le chantre par excellence de la vie belle, « bonhomme inouï », nous revient par le truchement d’une très substantielle livraison de la revue « Instinct nomade », pilotée par le timonier Bernard Deson. C’est l’occasion de refaire le parcours d’un auteur adulé en sa jeunesse, oublié quelque temps, puis ressuscité au titre de «saint laïc», en attendant la caution fort heureusement improbable du Vatican…

Survivant mieux qu’un immortel académique, le chantre par excellence de la vie belle, « bonhomme inouï », nous revient par le truchement d’une très substantielle livraison de la revue « Instinct nomade », pilotée par le timonier Bernard Deson. C’est l’occasion de refaire le parcours d’un auteur adulé en sa jeunesse, oublié quelque temps, puis ressuscité au titre de «saint laïc», en attendant la caution fort heureusement improbable du Vatican…

E

E

De fait c’est bel et bien, à la base, le journal intime d’une pécore américaine impatiente de se «faire» le bad boy de son collège, que représente After, premier des sex-sellers en six volumes que la donzelle a commencé d’écrire sur son smartphone. Or l’exemple de cette «réussite absolue» a fait florès au point que le diarisme ordinaire se fait désormais diarrhée numérique dépassant les milliers de pages du pauvre Amiel, tandis que le pire mufle de nos jours rédige ses «journaliers» à coups de tweets… Mais c’est avec celui-ci que cette chronique intimiste aimerait conclure dans le cercle magique de la fiction, en annonçant une nouvelle bonne pour la tête et le cœur, à savoir la parution, en septembre prochain, d’un petit livre délectable, intitulé «Les derniers jours» d’Henri-Frédéric Amiel et signé Roland Jaccard, où notre ami chroniqueur, déjà connu pour ses propres tranches de journaux intimes (Un jeune homme triste, Journal d’un homme perdu, Flirt en hiver, Journal d’un oisif, etc.) se met dans la peau d’Amiel pour évoquer, non sans fine mélancolie et avec l’acuité sensible et l’écriture incisive d’un Benjamin Constant, ses amours intensément pusillanimes pour une certaine Louise suivie d’une certaine Marie...

De fait c’est bel et bien, à la base, le journal intime d’une pécore américaine impatiente de se «faire» le bad boy de son collège, que représente After, premier des sex-sellers en six volumes que la donzelle a commencé d’écrire sur son smartphone. Or l’exemple de cette «réussite absolue» a fait florès au point que le diarisme ordinaire se fait désormais diarrhée numérique dépassant les milliers de pages du pauvre Amiel, tandis que le pire mufle de nos jours rédige ses «journaliers» à coups de tweets… Mais c’est avec celui-ci que cette chronique intimiste aimerait conclure dans le cercle magique de la fiction, en annonçant une nouvelle bonne pour la tête et le cœur, à savoir la parution, en septembre prochain, d’un petit livre délectable, intitulé «Les derniers jours» d’Henri-Frédéric Amiel et signé Roland Jaccard, où notre ami chroniqueur, déjà connu pour ses propres tranches de journaux intimes (Un jeune homme triste, Journal d’un homme perdu, Flirt en hiver, Journal d’un oisif, etc.) se met dans la peau d’Amiel pour évoquer, non sans fine mélancolie et avec l’acuité sensible et l’écriture incisive d’un Benjamin Constant, ses amours intensément pusillanimes pour une certaine Louise suivie d’une certaine Marie...

Phosphorescences quotidiennes

Phosphorescences quotidiennes