(Imre Kertesz)

L’écrivain juif hongrois Imre Kertesz, Prix Nobel de littérature 2002, note ceci dans le journal qu’il a tenu entre 1951 et 1995 : « La mythologie moderne commence par une constatation éminemment négative: Dieu a créé le monde, l’homme a créé Auschwitz ».

En 1995, en visite à Jérusalem, près du mur des Lamentations, Kertesz éprouve soudain «le sentiment d’une grande fracture» et il ajoute: « Le souvenir presque palpable, vivant, d’une tragédie mythique – depuis longtemps galvaudée dans d’autres régions du monde – emplit l’air doré. Avec la mort du Christ, une terrible fracture est apparue dans l’édifice éthique qu’est – si l’on peut dire – le pilier de l’histoire spirituelle de l’homme. Qu’est cette fracture ? Les pères ont condamné l’enfant à mort. Cela, personne ne s’en est jamais remis. »

Imre Kertesz ne s’est jamais remis, non plus, d’avoir vu son enfance crucifiée entre Auschwitz et Buchenwald. «Je sais que la souffrance de mon savoir ne me quittera jamais », écrit-il en constatant aujourd’hui que «l’Afrique entière est un Auschwitz» avant de nous interpeller: « Avez-vous remarqué que dans ce siècle tout est devenu plus vrai plus véritablement soi-même ? Le soldat est devenu un tueur professionnel ; la politique, du banditisme ; le capital, une usine à détruire les hommes équipée de fours crématoires ; la loi, la règle d’un jeu de dupes ; l’antisémi- tisme, Auschwitz ; le sentiment national, le génocide. Notre époque est celle de la vérité, c’est indubitable. Et bien que par habitude on continue à mentir, tout le monde y voit clair ; si l’on s’écrie : Amour, alors tous savent que l’heure du crime a sonné, et si c’est : loi, c’est celle du vol, du pillage. »

Se fondant sur la négativité absolue et le caractère «impensable» de l’extermination nazie, le philosophe allemand Theodor Adorno affirmait qu’«écrire un poème après Auschwitz est barbare » et même que « toute culture consécutive à Auschwitz, y compris sa critique urgente, est un tas d’ordures ». En même temps, cependant, Adorno reconnaissait qu’il était essentiel de « penser et agir en sorte qu’Auschwitz ne se répète pas ».

Or ce n’est pas le silence, fût-il le signe du plus haut respect, mais la parole de l’enfant crucifié, dans le bouleversant Être sans destin d’Imre Kertesz, qui nous transmet cette souffrance d’un savoir, et le savoir de l’origine de cette souffrance qui continue tous les jours de crucifier les « enfants » de la planète.

«Les situations modernes riment toujours un peu avec Auschwitz», écrit encore Imre Kertesz, « Auschwitz ressort toujours un peu des situa- tions modernes ».

Et nous nous rappelons alors que c’est le Gouvernement hongrois légitime qui a livré l’enfant aux nazis, avant que son livre ne soit, une première fois, refusé par les fonctionnaires socialistes. Nous nous rappelons que c’est dans les camps soviétiques, ainsi que le raconte Vassili Grossman dans Vie et destin, que le sinistre Eichmann puisa d’utiles enseignements à son entreprise d’extermination. Nous nous rappelons que la technique d’Auschwitz fut appliquée, à l’état encore artisanal, à l’extermination des Arméniens par les Turcs et à celle de leur propre peuple par Staline et Pol Pot.

À la question de savoir ce qui distingue le fascisme du communisme, Kertesz répond que « le communisme est une utopie, le fascisme une pra- tique – le parti et le pouvoir sont ce qui les réunit et font du communisme une pratique fasciste ». Or, au-delà de cette distinction « historique », la « pratique » continue de s’appliquer aujourd’hui sous nos yeux de multiples façons.

« L’esprit du temps, c’est la fin du monde », écrit encore Kertesz, et voici le dernier enfant crucifié : le clone créé de main d’homme. Comme on le multipliera, on l’exterminera sans états d’âme. Pourtant l’espoir luit dans la conscience désespérée: «Être marqué est ma maladie, affirme enfin Imre Kertesz, mais c’est aussi l’aiguillon de ma vitalité. »

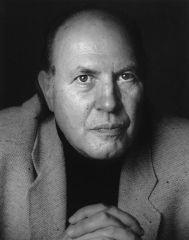

Que ressentait Imre Kertesz, ce matin-là, quand il est entré dans la Salle du Belvédère bondée, au dix-huitième étage de la Tour des Lois dominant un Paris baigné de grisaille et d’aigre crachin ? Qu’a-t-il pensé à la vue des rangées de bouteilles de Veuve-Clicquot (sponsor) qui flam- boyaient à l’entrée ? Cette vision lui a-t-il rappelé le « bonheur sans fard » des poux qui dévoraient ses plaies à Buchenwald, ou bien a-t-il revu soudain son visage de déporté de quinze ans, sur lequel il remarqua « les plis et rides caractéristiques des hommes que l’abus du luxe et des plaisirs a fait vieillir avant l’âge » ?

Ensuite, qu’a-t-il bien pu se dire en découvrant tous ce monde, Hongrois de Paris ou gens des médias venus rien que pour lui en ce haut- lieu de la nouvelle Bibliothèque nationale de France ? S’ennuyait-il déjà ou se sentait-il bien ? A-t-il été blessé d’apprendre qu’un tract d’inspi- ration révisionniste avait circulé dans la salle avant son arrivée, ou cela lui semblait-il aussi « naturel » que de recevoir des coups de son tortion- naire attitré, il y a de ça presque soixante ans, autant dire tout à l’heure ? Et lorsqu’un « effet de Larsen » fit hurler l’un des micros installés pour lui et ses vaillants éditeurs, n’a-t-il pas sursauté intérieurement en se rappelant certaine épouvantable voisine du dessus, du genre « cyclope féminin se nourrissant de bruits », à Budapest, quand il essayait d’écrire un nouveau livre dans son logis d’obscur plumitif, à l’époque du « socialisme goulasch » ?

Je me posais ces questions en voyant s’avancer, à pas lents, cet homme qui se dit lui-même un Jedermann, donc un Monsieur Tout-le-monde, le visage rayonnant de la même espèce d’irradiante détresse dont la cendreuse aura baigne tous ses livres, et l’air un peu de se demander ce qu’il faisait là comme il se l’est demandé, un certain jour au beau lever de soleil rougeoyant, quand il s’est retrouvé, après un voyage ennuyeux et assoiffant, en un lieu appelé Auschwitz-Birkenau, au milieu de bâtiments et d’« espèces d’usines » dont les cheminées bavaient une fumée à l’odeur « douceâtre » et « en quelque sorte gluante » ?

Ces rapprochements étaient évidemment incongrus, et pourtant ils me venaient « naturellement » à l’esprit, comme dictés par l’esprit même de Kertesz, qui fait communiquer à tout moment, dans ses livres, tous les temps et toutes les situations. Toute « professionnelle » ou « mondaine » qu’elle fût, cette conférence de presse signifiait beaucoup plus, pour les vrais lecteurs de Kertesz réunis, qu’un must médiatique (ce que confirmait joyeusement l’absence totale des «stars» du monde littéraire parisien), comme solidarisés par un sentiment commun.

Simplement, les lecteurs marqués par Imre Kertesz, comme celui- ci a été marqué par un destin non désiré, se réjouissaient d’être là sans penser du tout que l’écrivain en dirait plus que dans ses livres. Mais quelle pure ferveur dans cette présence commune ! Comme le jeune Imre s’exta- siait sur la beauté des gens qu’il croisait dans les ruines de Budapest, à son retour de Buchenwald, il nous semblait ce matin-là que la vie valait la peine d’être vécue ; et nous revint la remarque incroyable du jeune prota- goniste d’Etre sans destin, quand, à moitié mort, après qu’un infirmier lui a arraché son lambeau de couverture parce qu’il l’estime « fini », le voici qui entend « la voix d’une espèce de désir sourd, qui s’était faufilée en moi comme honteuse d’être si insensées, et pourtant de plus en plus obstinée : je voudrais vivre encore un peu dans ce beau camp de concentration ».

Or la Salle du Belvédère n’était pas mal non plus, ce matin-là, avec ces gens qu’on sentait (sauf le révisionniste, invisible dans son coin) pleins de reconnaissance pour le « héros du jour » ; et Martina Wachendorff, qui a dirigé l’édition française de Kertesz, lançait maintenant la discussion, amorcée par un chaleureux éloge de François Fejtö, figure majeure de l’émigration magyare qui remercia l’écrivain d’avoir «si merveilleuse- ment » revivifié leur langue commune.

Un Prix Nobel de littérature, on s’en doute, est censé se prononcer sur tout.

En l’occurrence, cependant, les questions générales ont été épargnées à Kertesz, sauf sur l’avenir européen de la Hongrie. «Pour ma part, je m’estime déjà dans l’Europe, a-t-il déclaré en souriant. Quant à la Hongrie, elle a encore du chemin à faire en ce qui concerne l’intégration de sa propre histoire, depuis le traumatisme de 1919 ».

Comme c’est désormais la coutume, confort intellectuel oblige, le nobélisé a été prié d’expliquer en outre pourquoi il n’avait pas refusé, lui qui est « un résistant », cette consécration ?

À quoi l’écrivain a répondu que le Nobel était une «merveilleuse récompense», même si elle ne changeait rien pour lui d’un point de vue existentiel. « J’ai eu la chance de travailler dans l’ombre pendant des années », a-t-il ajouté. « Ainsi ai-je échappé aux tribulations d’un Pasternak ou d’un Brodski. »

Imre Kertesz a dû s’expliquer cent fois, déjà, sur les raisons qui l’ont poussé à écrire un roman plutôt qu’un témoignage autobiographique. Mais une fois de plus, il a déclaré que le roman était à ses yeux « plus objectif» et qu’il lui permettait d’aller «sous la peau du lecteur», en quelque sorte. « J’ai été chargé d’un fardeau », a-t-il précisé, « que je dois transmettre au lecteur ».

Une fois de plus, il s’est expliqué sur la saisissante « naïveté » du prota- goniste de son chef-d’œuvre, Être sans destin, qui aboutit soudain à quelle effrayante mue physique et à quel mûrissement intérieur, pour agir sur le lecteur d’une manière si profonde.

Enfin, comme je l’interrogeai, personnellement, sur ce qu’on pourrait dire, selon l’expression de Léon Chestov, les «révélations de la mort», dans sa vie et son œuvre, Imre Kertesz m’a répondu que la perception de la mort, des autres d’abord, puis de la sienne propre, l’avait bel et bien transformé à Buchenwald. « C’est cette expérience, d’une certaine manière, qui m’a libéré »...

Jean-Louis Kuffer. Les Jardins suspendus. Editions Pierre-Guillaume de Roux, 414p. Paris, 2018.