Ce que la rébellion a désormais de routinier, ainsi que le souligne Philippe Muray, et plus que jamais à l’occasion de la commémoration récente la plus officielle du centenaire du mouvement Dada, est illustrée à journée faite, et jusqu’au gâtisme le plus faisandé de jeunisme, dans ces foyers particuliers de diffusion de la langue de coton que représentent les «quotidiens et les magazines les plus obscurantistes», selon l’expression du même Philippe Muray, qui sont aussi les plus en vue et les plus vendus, assimilables en somme aux services de propagande des pays totalitaires ou des sociétés précisément taxés d’obscurantisme par nos prétendus rebelles.

À propos d’obscurantisme, justement, serait-ce alors malvenu, de mauvais goût ou carrément inapproprié que de comparer les rebelles de la masse occidentale domestiquée et les ouailles soumises à la publicité mahométane de l’Oumma ?

Je pose la question en citant Kamel Daoud dans l’une des remarquables chroniques réunies en son recueil intitulé Mes indépendances : «Il faut vivre dans le monde musulman pour comprendre l'immense pouvoir de transformation des chaînes de TV religieuses sur la société par le biais de ses maillons faibles: les ménages, les femmes, les milieux ruraux. La culture islamiste est aujourd'hui généralisée dans beaucoup de pays - Algérie, Maroc, Tunisie, Lybie, Egypte, Mali, Mauritanie. On y retrouve des milliers de journaux et des chaînes de télévision islamistes, ainsi que des clergés qui imposent leur vision unique du monde, de la tradition et des vêtements à la fois dans l'espace public, sur les textes de lois et sur les rites d'une société qu'ils considèrent comme contaminée».

Sur quoi nous ouvrons nos journaux, nous allumons nos radios, nous assistons aux Anges de la télé et nous nous retrouvons sur les plateaux conviviaux de Laurent Ruquier et autres Thierry Ardisson; ou nous voici de retour dans l’Open Space du Grand Quotidien aux rebelles résolus plus que jamais à se mettre en danger.

***

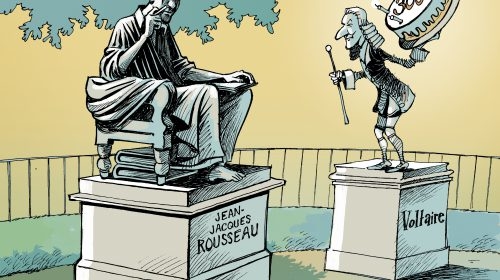

Cependant la cote de Léon Bloy remonte, et c’est un signe du besoin récurrent de nettoyage. La jeunesse le réclame expressément, j’entends: la vraie jeunesse de tous les âges que Michel Houellebecq, bien vivant, ou Philippe Muray, survivant dans ses messages posthumes, ne cessent de relancer après Flaubert et Karl Kraus, le Bloy de l’Exégèse des lieux communs et son disciple Jacques Ellul, ou Dominique de Roux et quelques autres réfractaires cavernicoles isolés: tous à se rebeller derechef et pour de bon !

C’est pourtant vrai : nous sommes tous des rebelles et vomissons le Bourgeois. Tel est l’Alpha du dernier lieu commun de l’Open Space des médias et des réseaux sociaux par lesquels s’opère l’ultime retournement de l’Homme Nouveau.

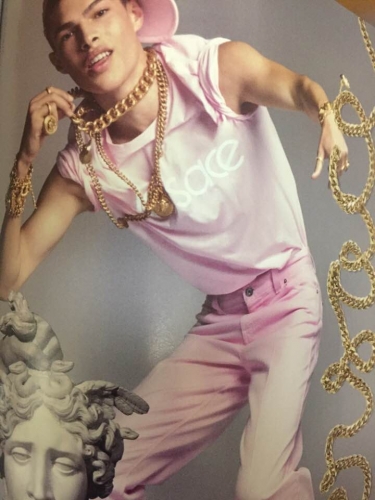

Fussiez-vous riche à millions, accoutré par les costumiers les plus sophistiqués de l’internationale couturière, le ventre régalé par les mets les plus rares, massé tôt matin ou tard le soir par les mains les plus performantes de l’industrie du Fitness et promené dans les plus spacieuses limousines qui soient: vous ne pouvez qu’agonir bruyamment le Bourgeois.

Le Bourgeois du début du XXe siècle incarnait par excellence le philistin. Même s’il se disait parfois «poète à ses heures», il se fichait pas mal en vérité des arts et de la littérature à l’exclusion des feuilletons boursiers : voilà ce que vous en savez par vos influenceurs de l’Open Space.

Lorsqu’on entendait le Bourgeois affirmer qu’ «il faut encourager les beaux-arts», on savait à quoi s’en tenir: il suffisait de le voir froncer ses sourcils de capitaliste et tâter les régions où se cachait son portefeuille à la seule évocation des noms des bandits traînant alors en liberté, tels les sieurs Van Gogh ou Cézanne, réputés rebelles quoique déjà recherchés des Américains.

Tout autre étant l’Homme Nouveau, qui se déclare par avance tout acquis à la cause des maudits. Autant le Bourgeois regimbait devant toute forme de nouveauté, autant son avatar contemporain la flaire voluptueusement, avec le même infaillible instinct qui le fait se détourner de toute œuvre passéiste.

Matérialiste à tout crin, le Bourgeois chantait des hymnes à la gloire du solide et donc du pot, du broc, du seau représentés comme tels sur la toile, tandis que l’Homme Nouveau, entre deux détours à l’Hypermarché ou au Lounge branché le plus proche, se répand en lacérantes litanies sur la désolation du bien-être où il se vautre et sur les mérites, en peinture, du minimalisme et de l’Arte povera.

Le Bourgeois ne rougissait point de proclamer que «celui qui paie ses dettes s’enrichit», que «le temps c’est de l’argent» ou que «pauvreté n’est pas vice», alors que l’Homme Nouveau est en parole le petit frère des miséreux. N’était-ce qu’à les évoquer, l’émotion le met en transe, et sa voix frémit alors d’un trémolo reconnaissable entre tous; et sans doute est-il superflu de préciser que sa commisération ne l’engage qu’en paroles ou en signatures de manifestes à la seule gloire des rebelles, etc.

***

Au niveau des affects conviviaux, chacune et chacun se rappelle que l’Open Space a été présenté, peu après la restructuration du Grand Quotidien, comme un pôle positif de la communication transversale, mais le Glandeur et Sailor n’y ont vu, pour leur part, qu’un surcroît de surveillance limite fasciste, comparant ces unités spatiales même pas vitrées à celles des nouveaux locaux des administrations et autres postes de gendarmerie aux collaborateurs peu rebelles a priori.

Cela étant le Tatoué ne parle plus guère, et moins encore en cet odieux Open Space, depuis que l’Agitée l’a traité de sociopathe sur la Hotline, sans protestation d’aucun de ses collègues qui ont pris ses plaintes pour une manifestation victimaire.

Au demeurant son corps parle pour lui, visible aussi bien sur INTERNET en son état de nudité complète, si tant est qu’on puisse qualifier ainsi la prodigieuse tapisserie de sa peau, sexe mol et petites cornes compris; et ses papiers sur la Vraie Littérature, selon son goût paradoxalement classique - évidemment raillé par le Glandeur qui ne jure que par l’expérimental trash -, expriment eux aussi son indéniable singularité puisqu’il n’y célèbre que les ultimes descendants du beau style que figurent, entre autres, un Jean d’Ormesson ou un François Nourissier, surnommés d’Ormessier & NOURISSON par l’Agitée fan folle exclusive, pour sa part, de Jim Harrison and Co, etc.

N’ayant guère connu l’Open Space ni ces institutions propres à L’Homme Nouveau, au niveau du ressenti partagé, qu’auront représenté la Hotline et les Ressources Humaines, je me sens plus libre de les persifler, en toute bonne mauvaise foi, de la même façon que le Frôleur - bête noire de l’Agitée autant que de la Douairière, et plus ou moins redouté par tous en sa qualité de chef de rubrique protégé par le Battant -, se targuait de parler des livres qu’il n’avait pas lus, ou des spectacles qu’il n’avait pas eu le temps de voir, estimant que ce qu’on dit d’un livre ou d’un spectacle n’est jamais aussi pertinent que ce qu’on en a entendu dire par la rumeur, ainsi d’ailleurs que l’a montré et démontré le fameux Pierre Bayard dans son livre-culte jamais ouvert, cela va sans dire, par le Frôleur que l’un ou l’autre de ses followers de TWITTER aura dûment briefé à ce propos…

Si l’Agitée est anorexique et portée sur le Glenfiddich, très compulsive au niveau du ressenti sensuel – d’où sa haine sourde à l’égard du Frôleur ne manquant pas une occasion de la serrer de près en regardant ailleurs – et irrémédiablement marquée par la période punk qui l’a guérie de l’oppression catholique des Sœurs belges -, le Glandeur en reste, question sexe, et même rock and roll, à la posture du voyeur cynique qui n’a même pas besoin de se vanter de ne pas lire ou de ne pas voir de spectacles puisqu’il ne fait, dans son existence, qu’écouter ce qu’il écoute jour et nuit sous sa casquette marquée FUCK, à la fois au titre de clubber et à celui de responsable, dans la rubrique, des musiques différentes les plus rassembleuses.

La différance de la Douairière est plus gourmée, assurément, au sens où l’entendait le «regretté Derrida», selon son expression récurrente, et sa façon de se victimiser plus discrète que celle du Tatoué, et d’autant plus acide voire aigre en son for secret.

Son cas est légion, pourrait-on dire sans donner forcément dans le sexisme, comme elle ne manquerait pas de le relever, mais il est évident que sa trajectoire d’ancienne enseignante de littérature française nettement marquée à gauche dès son entrée à la faculté des Lettres de Genève, au lendemain de mai 68, sa conscientisation personnelle à la parution des Parleuses de Marguerite Duras et Xavière Gauthier en 1974, et ensuite sa crise d’identité assortie de la classique déprime, son partenariat avec un homme lesbien, l’échec de son premier recueil de poèmes blancs, la disparition prématurée de son compagnon frappé par La Maladie, sa découverte de l’école du Neutre et ses premiers essais de critique littéraire dans la revue Graphème, ont préludé à une carrière de chroniqueuse en phase avec les femmes de son temps qu’on vit d’ailleurs proliférer dans les établissements scolaires, les rubriques culturelles jadis exclusivement masculines, les brigades d’attachées de presse et de libraires productrices pléthoriques de coups de cœur, sans parler des blogs de lectrices et des néo-féministes radicales sur les réseaux sociaux.

Bref, la Douairière, en dépit de son humeur morose probablement liée à son surpoids, proportionné à sa capacité de lecture d’enragée solitaire se dopant aux cookies, fait indéniablement autorité dans la rédaction culturelle du Grand Quotidien dont les pages littéraires sont censées s’enorgueillir du commentaire de chaque nouvelle publication des éditions de Minuit qu’elle annonce comme l’événement incontournable du moment; en outre on l’aura vue, au tournant de la cinquantaine, focaliser son attention sur les écritures féminines à l’international, non sans se rapprocher plus personnellement d’une Annie Ernaux en laquelle elle a reconnu une sœur de combat et, pour reprendre les termes d’un de ses titres, L’Honneur de la Littérature - et quelle rebelle de la juste cause illustrée, notamment par l’insupportable affaire Millet !

La Douairière détesterait qu’on citât ici Philippe Muray, qu’elle tient pour un réactionnaire fini, mais je me passe de son avis à l’instant de souligner le passage d’une génération à l’autre, que la désignation de Sugar Baby par le Battant, sur intervention du Frôleur, au titre de correspondante parisienne de la rubrique, lui a fait durement éprouver à la lecture des premiers papiers people et branchés de la ravissante pécore style courriériste mondaine entichée des écrits de Katherine Pancol et plus récemment de David Foenkinos : «La rébellion avait eu jadis une dimension temporelle, et celle-ci consistait en la révolte contre les précédentes générations, contre le pouvoir des adultes ou celui des vieux. Dans l’humanité d’aujourd’hui, partiellement ou totalement infantilisée, les rebelles de routine n’ont plus de vieux à faire dégringoler du cocotier, et même pas d’adultes. Il n y a plus de conflits entre « classes d’âge » parce qu’il n’y a plus de différences concrètes et qualitatives entre vieux et jeunes».

Or ce constat du polémiste, fondé à bien des égards, n’aura pas exclu moult conflits larvés entre la Douairière et Sugar Baby, de trente ans sa benjamine et de culture indéniablement aliénée, selon l’aînée, par une consommation excessive de séries américaines et une conscience politique à peu près nulle, sans compter ses gloussements entendus à chaque fois qu’elle skypait avec le Frôleur avant la mise au pas, puis au ban, de celui-ci.

L’on comprend ici que Sugar Baby n’a pas à jouer la rebelle plus que Joël Dicker, et d’autant moins qu’elle a été la première à recommander La vérité sur l’affaire Harry Quebert à la rédaction culturelle du Grand Quotidien, évidemment mal accueillie par la Douairière et à peine entendue par l’Agitée qui s’est contentée de fagoter quelques lignes dédaigneuses sur ce qui lui semblait une resucées de ses chers thrillers américains, bien avant le carton sidérant qui l’a contrainte, une année plus tard, à réviser sa copie en se faisant passer sans vergogne, à la rédaction, pour celle qui aura flairé le wonderboy dès son apparition, damant le pion à la Douairère, sa vieille ennemie non déclarée, et à Sugar Baby qui osa plus tard l’affronter en prenant la défense du Frôleur accusé de harcèlement aggravé.

***

En cette esquisse d’aperçu de la vie passionnée, sinon passionnante, de la vie au quotidien d’une rubrique culturelle parmi d’autres en son Open Space, la lectrice et le lecteur se seront peut-être rappelé la fameuse Monographie de la presse parisienne du sieur Balzac qui, comme un Molière ou, quelques siècles auparavant et dans une langue dite morte, un Juvénal resté plus vif d’esprit que nos rebelles routiniers, a résisté à la même sorte de déliquescence.

Sailor avait pourtant fait du latin, et le Tatoué n’avait pas craint d’affronter la terrible Jacqueline de Romilly dans son antre parisien, qui, après un sursaut d’effroi, lui avait fait bon accueil en percevant, sous l’aspect extérieur du monstre débarqué dans sa thébaïde de sourcilleuses souveraine du savoir, un nostalgique de la Forme et de la Beauté piétinées par la barbarie policée des temps en cours.

Bien plus ainsi que la Douairière, en sa prétention lettreuse, ou que l’Agitée en son incurie à la coule, bien plus encore que le Glandeur taxant de passéisme à la con le goût sincère de celui en lequel il ne voyait qu’un taré décoratif attardé dans un Body art finissant, le Tatoué assura bel et bien dans l’entretien qu’il réalisa du vivant de la vénérable helléniste, peu avant son intronisation académique, confortant le Battant, rédacteur en chef du Grand Quotidien, dans la défense qu’il avait toujours prise de l’extravagant rejeton d’un notable érudit de la Genève lettrée, etc.

Cela pour dire que le Tatoué, d’une certaine façon, restait, dans l’Open Space de la rédaction culturelle en question, le seul reliquat d’une réelle sensibilité artiste - le seul rebelle en somme en dépit de son goût classique et de son parler de chochotte précieuse, émouvant même malgré ses babines déformées de négresse à plateaux et ses fesses ornées de détails empruntés à la peinture de la Renaissance italienne - improbable absolument pour le dire en langage de coton qui tend ainsi à l’exorcisme verbal de toute probabilité non sans flatter ceux-là qui se mettent en danger de pareille façon.

Balzac à propos du Jeune critique blond : « Paris qui se moque de tout, même de lui quand il n’y a rien à railler pour le moment, a trouvé ce surnom pour le critique imberbe qui procède par «Gogo est une canaille». Il n’est donc pas nécessaire d’être blond pour être un critique blond. Il y en a de forts noirs. (…) Le jeune critique blond a des amis qui lui chantent des hosannas continuels et qui partagent sa vie débraillée ; il dîne et soupe, il est de toutes les parties et de tous les partis, il fait un carnaval qui prend au 2 janvier et ne finit qu’à la Saint-Sylvestre ; aussi le jeune critique blond dure-t-il très peu. Vous l’avez vu jeune, élégant, passant pour avoir de l’esprit, ayant fait un premier livre, - car toutes ces fleurs des pois littéraires ont, au sortir du collège, publié soit un roman soit un volume de vers, - et vous le retrouvez flétri, passé, les yeux aussi éteints que son intelligence»...

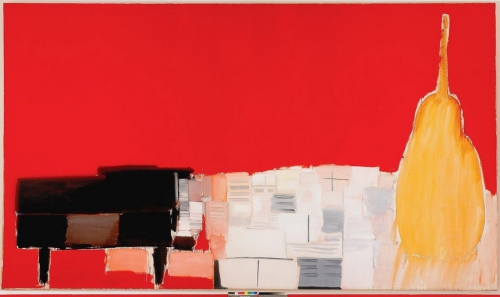

Mais l’écrivain ne s’en tient pas à cette dimension spirituelle, évidemment essentielle, correspondant pour Staël à une incessante quête du sens de la vie. De fait, Stéphane Lambert aborde d’autres aspects, plus triviaux, mais non moins importants pour la compréhension d’un homme à multiples facettes.

Mais l’écrivain ne s’en tient pas à cette dimension spirituelle, évidemment essentielle, correspondant pour Staël à une incessante quête du sens de la vie. De fait, Stéphane Lambert aborde d’autres aspects, plus triviaux, mais non moins importants pour la compréhension d’un homme à multiples facettes.

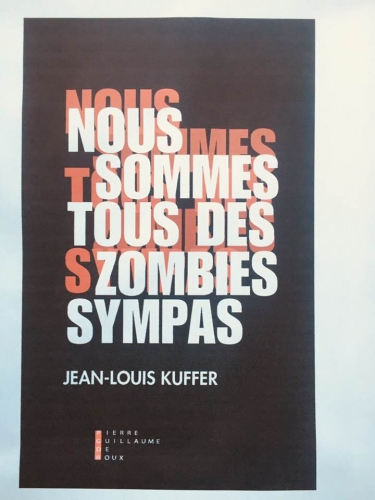

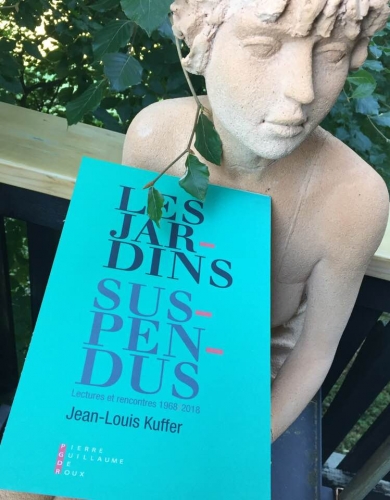

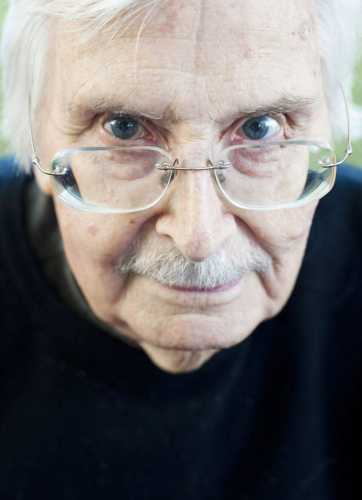

Jean-Louis Kuffer nous présente cinquante ans de lectures et de rencontres littéraires. Un livre qui donne envie d’en acheter mille.

Jean-Louis Kuffer nous présente cinquante ans de lectures et de rencontres littéraires. Un livre qui donne envie d’en acheter mille.

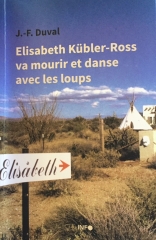

Une espèce de sainte au milieu des coyotes

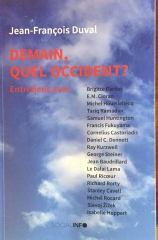

Une espèce de sainte au milieu des coyotes «Reporter d’idées» et bien plus...

«Reporter d’idées» et bien plus...

Jean-François Duval.

Jean-François Duval.

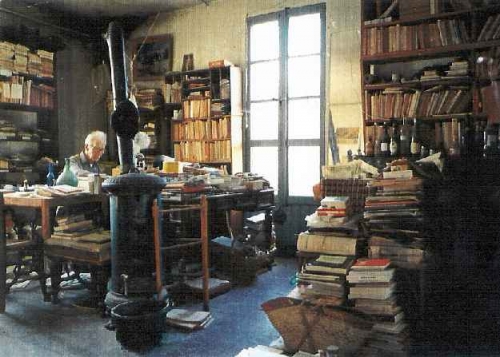

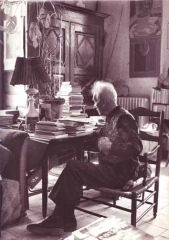

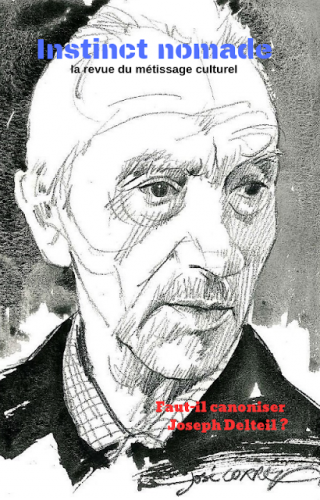

Survivant mieux qu’un immortel académique, le chantre par excellence de la vie belle, « bonhomme inouï », nous revient par le truchement d’une très substantielle livraison de la revue « Instinct nomade », pilotée par le timonier Bernard Deson. C’est l’occasion de refaire le parcours d’un auteur adulé en sa jeunesse, oublié quelque temps, puis ressuscité au titre de «saint laïc», en attendant la caution fort heureusement improbable du Vatican…

Survivant mieux qu’un immortel académique, le chantre par excellence de la vie belle, « bonhomme inouï », nous revient par le truchement d’une très substantielle livraison de la revue « Instinct nomade », pilotée par le timonier Bernard Deson. C’est l’occasion de refaire le parcours d’un auteur adulé en sa jeunesse, oublié quelque temps, puis ressuscité au titre de «saint laïc», en attendant la caution fort heureusement improbable du Vatican…

E

E

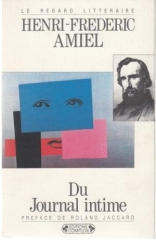

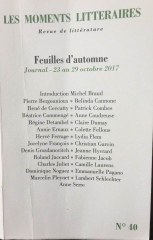

De fait c’est bel et bien, à la base, le journal intime d’une pécore américaine impatiente de se «faire» le bad boy de son collège, que représente After, premier des sex-sellers en six volumes que la donzelle a commencé d’écrire sur son smartphone. Or l’exemple de cette «réussite absolue» a fait florès au point que le diarisme ordinaire se fait désormais diarrhée numérique dépassant les milliers de pages du pauvre Amiel, tandis que le pire mufle de nos jours rédige ses «journaliers» à coups de tweets… Mais c’est avec celui-ci que cette chronique intimiste aimerait conclure dans le cercle magique de la fiction, en annonçant une nouvelle bonne pour la tête et le cœur, à savoir la parution, en septembre prochain, d’un petit livre délectable, intitulé «Les derniers jours» d’Henri-Frédéric Amiel et signé Roland Jaccard, où notre ami chroniqueur, déjà connu pour ses propres tranches de journaux intimes (Un jeune homme triste, Journal d’un homme perdu, Flirt en hiver, Journal d’un oisif, etc.) se met dans la peau d’Amiel pour évoquer, non sans fine mélancolie et avec l’acuité sensible et l’écriture incisive d’un Benjamin Constant, ses amours intensément pusillanimes pour une certaine Louise suivie d’une certaine Marie...

De fait c’est bel et bien, à la base, le journal intime d’une pécore américaine impatiente de se «faire» le bad boy de son collège, que représente After, premier des sex-sellers en six volumes que la donzelle a commencé d’écrire sur son smartphone. Or l’exemple de cette «réussite absolue» a fait florès au point que le diarisme ordinaire se fait désormais diarrhée numérique dépassant les milliers de pages du pauvre Amiel, tandis que le pire mufle de nos jours rédige ses «journaliers» à coups de tweets… Mais c’est avec celui-ci que cette chronique intimiste aimerait conclure dans le cercle magique de la fiction, en annonçant une nouvelle bonne pour la tête et le cœur, à savoir la parution, en septembre prochain, d’un petit livre délectable, intitulé «Les derniers jours» d’Henri-Frédéric Amiel et signé Roland Jaccard, où notre ami chroniqueur, déjà connu pour ses propres tranches de journaux intimes (Un jeune homme triste, Journal d’un homme perdu, Flirt en hiver, Journal d’un oisif, etc.) se met dans la peau d’Amiel pour évoquer, non sans fine mélancolie et avec l’acuité sensible et l’écriture incisive d’un Benjamin Constant, ses amours intensément pusillanimes pour une certaine Louise suivie d’une certaine Marie...

Phosphorescences quotidiennes

Phosphorescences quotidiennes

Du détail « universel » aux abîmes de l’Histoire

Du détail « universel » aux abîmes de l’Histoire

- Qu’est-ce qui vous incite à la confiance ?

- Qu’est-ce qui vous incite à la confiance ?

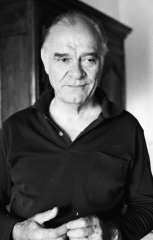

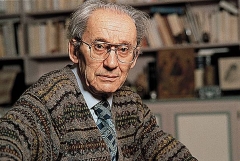

Le fils du cafetier de Villars-Mendraz devenu l'une des références de la défense et de l'illustration du 7e art sur la Croisette de Cannes ou la Piazza Grande de Locarno, disciple de Sartre et d'Edmond Gilliard à 20 ans, cofondateur des Faux-Nez et de la Cinémathèque suisse après sa rencontre décisive avec Henri Langlois, fut à la fois un agitateur culturel intempestif et un bâtisseur tenace sinon rigoureux dans l'archive « scientifique », autodidacte et supercultivé, marginal et ralliant à sa cause des gens de pouvoir de tous les bords, égocentrique comme tous les créateurs et payant de sa personne sans compter.

Le fils du cafetier de Villars-Mendraz devenu l'une des références de la défense et de l'illustration du 7e art sur la Croisette de Cannes ou la Piazza Grande de Locarno, disciple de Sartre et d'Edmond Gilliard à 20 ans, cofondateur des Faux-Nez et de la Cinémathèque suisse après sa rencontre décisive avec Henri Langlois, fut à la fois un agitateur culturel intempestif et un bâtisseur tenace sinon rigoureux dans l'archive « scientifique », autodidacte et supercultivé, marginal et ralliant à sa cause des gens de pouvoir de tous les bords, égocentrique comme tous les créateurs et payant de sa personne sans compter. « Je voudrais pourtant ajouter autre chose: à savoir qu' il y a eu, par rapport à ce que j'ai pu faire, une coupure énorme, liée à l'arrivée de la télévision. L'essentiel de mon travail est lié à une époque où un film était une chose rare, qu' il fallait de surcroît préserver de la destruction. Sans avoir l'esprit d'un collectionneur, j'ai dû faire ce travail, qui s' effectue aujourd'hui dans de tout autres conditions. C'est pourquoi il est très difficile de comparer ce que j'ai pu faire avec ce qui peut se faire aujourd'hui. »

« Je voudrais pourtant ajouter autre chose: à savoir qu' il y a eu, par rapport à ce que j'ai pu faire, une coupure énorme, liée à l'arrivée de la télévision. L'essentiel de mon travail est lié à une époque où un film était une chose rare, qu' il fallait de surcroît préserver de la destruction. Sans avoir l'esprit d'un collectionneur, j'ai dû faire ce travail, qui s' effectue aujourd'hui dans de tout autres conditions. C'est pourquoi il est très difficile de comparer ce que j'ai pu faire avec ce qui peut se faire aujourd'hui. » Jamais lié à aucun parti, quoique proche des trotskistes, Freddy Buache n'en a pas moins été, toujours, suspect aux yeux de maints vigiles de l'ordre établi. « J'ai vécu, par rapport au monde, une chose que je ne peux pas laisser de côté, et c'est d'avoir été une victime de la guerre froide », constate-t-il en se rappelant que la moindre rencontre avec tel attaché culturel des pays de l'E st, ou le moindre rendez-vous avec un Godard jamais trop bien rasé, lui auront valu la collection de fiches d'un véritable ennemi de l'Etat. De la même façon, le premier lieutenant Buache aura dû se battre contre une exclusion de l'armée injustifiée selon lui, qu' il affrontera avec l'appui du libéral Fauquex et du radical Chevallaz ...

Jamais lié à aucun parti, quoique proche des trotskistes, Freddy Buache n'en a pas moins été, toujours, suspect aux yeux de maints vigiles de l'ordre établi. « J'ai vécu, par rapport au monde, une chose que je ne peux pas laisser de côté, et c'est d'avoir été une victime de la guerre froide », constate-t-il en se rappelant que la moindre rencontre avec tel attaché culturel des pays de l'E st, ou le moindre rendez-vous avec un Godard jamais trop bien rasé, lui auront valu la collection de fiches d'un véritable ennemi de l'Etat. De la même façon, le premier lieutenant Buache aura dû se battre contre une exclusion de l'armée injustifiée selon lui, qu' il affrontera avec l'appui du libéral Fauquex et du radical Chevallaz ...