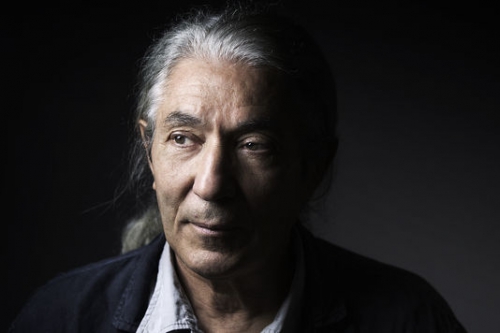

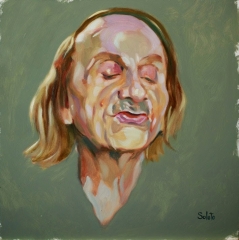

Retour sur 2084 de Boualem Sansal, fable épique et satire tragique du totalitarisme « religieux ». Grand Prix du roman de l'Académie française. Meilleur livre de l'année selon le magazine LIRE, dans la dernière livraison duquel figure un entretien important avec l'écrivain.

Livre I.

Une sensation d’immédiate oppression s’empare du lecteur de 2084 de Boualem Sansal, dans une atmosphère d’inquiétante étrangeté et de menace latente.

Le lieu initial en est, au bout de nulle part, un vaste sanatorium de montagne décati et surpeuplé évoquant à la fois le fort isolé du Désert des Tartares de Dino Buzzati et le Palais des rêves d’Ismaïl Kadaré, avec quelque chose de tout à fait particulier, dans le récit, qui rappelle les contes orientaux.

Plus précisément, le jeune protagoniste Ati, tuberculeux en fin de traitement en lequel on pressent illico un élément non aligné qui se pose des questions, apparaît aussitôt comme l’éternel (faux) naïf des contes picaresques, recyclé dans une tonalité contemporaine plus ironique qu’humoristique, en « innocent » kafkaïen .

Or le monde environnant Ati évoque autant un dédale kafkaïen que la fourmilière humaine du 1984 de George Orwell, sans qu’on puisse parler d’influence ou de référence littéraire servile alors même que l’auteur joue à tout moment, par ironie autant que pour lui rendre hommage, avec certains aspects du roman d’Orwell, à commencer par l’invention d’un langage propre à l’Abistan, explicitement démarqué de la novlangue.

L’Abistan en question, pays aux dimensions improbables, îlot de pureté entouré d’une improbable Frontière au-delà de laquelle se trouve (?) l’Ennemi, est parfois assimilé à la planète entière, mais ce n’est pas sûr. D’ailleurs rien n’est absolument sûr en Abistan, et d’abord ce que signifie le chiffre 2014.

2014 correspond-il à l’année de naissance d’Abi (à ne pas confondre avec Ati), futur second du Tout-Puissant Yölah, ou bien est-ce en 2014 que le même Abi, à un âge qu’on ignore, a eu la révélation de la Toute-Puissance de Yölah, dont il est devenu le Délégué. Ce qui est certain, c’est que le jeune tubard Ati (à ne pas confondre avec Abi) a toujours été bercé par les formules incantatoires en vigueur en Abistan, telles que « Yölah est grand et juste, il donne et reprend à son gré », , ou plus souvent « Yölah est grand et Abi est son fidèle Délégué », ou séparément « Yölah est patient », et « Abi est avec toi », repris par dix mille ou dix millions de gosiers étreints par l’émotion.

Ce qu’il faut préciser alors, c’est que Yölah est le nouveau nom de Dieu offert aux générations futures par les instances supérieures de l’Appareil, des décennies après la dernière Grande Guerre Sainte, dite aussi le Char, dans l’Abistan enfin purifié de toute présence ennemie assimilable à la Grande Mécréance.

Tout au long du roman, l’organisation à la fois très simple et très compliquée de l’Abistan sera détaillée comme en passant, avec une foule de détails rappelant ceci ou cela au lecteur en dépit de l’avertissement initial de l’Auteur selon lequel ce récit n’a aucune espèce de réalité,- tout étant « parfaitement faux et le reste sous contrôle ».

L’Appareil de l’Abistan est dominé par les Honorables et autres hiérarques de la Juste Fraternité, constituée de 40 dignitaires super-croyants choisis par Abi lui-même. Une Administration pléthorique, on pourrait presque dire pharaonique (l’analogie avec l’Egypte ancienne se fera d’ailleurs dans la foulée), se trouve concentrée en la capitale de Qodsabad, mais la découverte s'en fera plus tard : quand Ati aura quitté le sanatorium pour un long périple caravanier, durant lequel il fera une rencontre décisive.

Dans l’immédiat, le lecteur en apprend cependant un peu plus sur le système de surveillance généralisée et de répression qui ne cesse de s’exercer en Abistan avec le concours d’une partie de la population pratiquant la délation à haute dose au nom de Yölah et de son Délégué.

« En Abistan il n’y avait d’économie que religieuse », apprend-on aussi, et bientôt on comprendra comment l’Appareil fait pisser le Dinar, pour parler peuple: pèlerinages incessants, rassemblements monstres, exécutions publiques plus ou moins massives sur un stade devant des foules intéressées à tous les sens du terme, commémorations des innombrables victoires sur l’Ennemi, commerce de reliques fabriquées de manière industrielle : tout est bon dans ce système clos qui ne vise qu’à produire et reproduire de la peur et à exploiter de la soumission.

Est-ce à dire que la foi soit l’idéal absolu prôné par l’Appareil en Abistan ? Une intuition soudaine fait comprendre à Ati qu’il n’en est rien : « Le Système ne veut pas que les gens croient ! Le but intime est là, car quand on croit à une idée on peut croire à une autre, son opposée par exemple, et en faire un cheval de bataille pour combattre la première illusion. Mais comme il est ridicule, impossible et dangereux d’interdire aux gens de croire à l’idée qu’on leur impose, la proposition est transformée en interdiction de mécroire, en d’autres termes le Grand Ordonnateur dit ceci : « Ne cherchez pas à croire, vous risquez de vous égarer dans une autre croyance, interdisez-vous seulement de douter, dites et répétez que ma vérité est unique et juste et ainsi vous l’aurez constamment à l’esprit, et n’oubliez pas que votre vie et vos biens m’appartiennent ».

C’est au sanatorium, dans le premier des quatre livres du roman, que le noyau du doute a commencé de palpiter en Ati : « Quelque chose cristallisait au fond de son cœur, un petit grain de vrai courage, un diamant. »

Cependant, moins que la religion, ce qu’il rejette est l’écrasement de l’homme par la religion, et l’abjection à laquelle il a participé en espionnant les voisins et en faisant comme tout le monde. « Et, tout à coup, il eut la révélation de la réalité profonde du conditionnement qui faisait de lui, et de chacun, une machine bornée et fière de l’être, un croyant heureux de sa cécité, un zombie confit dans la soumission et lpbséquiosité. Qui vivait pour rien, par seinmple obloigartion, èpar devoir inuitile, un être mesquin capable de tuer l’humanité par un claquement de doigts ».

Cependant, moins que la religion, ce qu’il rejette est l’écrasement de l’homme par la religion, et l’abjection à laquelle il a participé en espionnant les voisins et en faisant comme tout le monde. « Et, tout à coup, il eut la révélation de la réalité profonde du conditionnement qui faisait de lui, et de chacun, une machine bornée et fière de l’être, un croyant heureux de sa cécité, un zombie confit dans la soumission et lpbséquiosité. Qui vivait pour rien, par seinmple obloigartion, èpar devoir inuitile, un être mesquin capable de tuer l’humanité par un claquement de doigts ».

C’est dans la forteresse de Sin, transformée après la Guerre Sainte en sanatorium où les poitrinaires renplacèremt les cadavres des martyrs, chassés des villes comme des pestiférés coupables de tous les maux du pays, qu’Ati a découvert à la fois la nature du Système et la vision, qu’il croit encore inatteignable d’un autre monde. Or son voyage vers celui-ci va commencer…

Livre II.

L’originalité saisissante de 2084, qui distingue très nettement ce roman de la contre-utopie de George Orwell, rigoureuse et limpide dans sa construction et son économie narrative, c’est sa dimension monstrueuse et cauchemaresque, dans un espace à peu près incommensurable (les distances sont comptées en chabirs, et la traversée en diagonale de l’Abistan en compte plus de 50.000…) et une organisation générale et particulière connue des seuls Honorables, des grands maîtres de la Juste Fraternité et des cadres supérieurs de l’Appareil.

Lorsque Ati quitte le sanatorium pour regagner la capitale de Qodsabad, distante de 6000 chabirs, c’est pour un périple qui va durer plus d’une année, dans un environnement désertique sillonné par des processions de pèlerins et des colonnes de camions porteurs de canons et autres lance-missiles. Or il ne sait encore que peu de chose de l’Abistan, en dépit de ce qu’il a entendu pendant son séjour, et c’est par bribes que le lecteur en apprend plus au fil du récit oscillant sans cesse entre une réalité renvoyant au monde que nous connaissons et un univers plus ou moins absurde.

Sur la base d’un livre sacré genre Bible ou Coran, intitulée Gkabul, la vie en Abistan est entièrement soumise à la dévotion universelle que scandent les saintes paroles de Yölah et d’Abi. « Il n’est pas donné à l’homme de savoir ce qu’est le Mal et ce qu’est le Bien », est-il écrit dans le Gkabul (verset 618 du chapitre 30, comme chacun se le rappelle), de fait l’homme n’a rien d’autre à savoir que cela: que son bonheur est garanti par Yölah et Abi.

Dans les migrations géantes observées par Ati durant son voyage, où voisinent des fonctionnaires de l’Appareil et des cortèges de théologiens et autres pèlerins cheminant d’un lieu saint à l’autre, l’on remarque aussi des femmes couvertes de la tête aux pieds de sombres burniqabs, contraintes de marcher loin en arrière des hommes tant elles dégagent d’aigre puanteur.

Mais voici qu’Ati rencontre, en voyage, un certain Nas, archéologue de son âge qui lui dit avoir découvert un village antique jamais touché par la Grande Guerre sainte, dont la révélation de l’existence risque de bousculer l’édifice des dogmes vu qu’il semble plus ancien que le Gkabul et date probablement d’un temps antérieur à la naissance d’Abi , quand le nom de Yölah même n’était pas encore apparu. Or cet épisode fait apparaître une première fois les terribles rivalités qui divisent les hiérarques de la Juste Fraternité et de l’Appareil, dont on verra plus tard les conséquences.

Quant à Ati, arrivé à Qodsabad, il va se lier avec un certain Koa, petit-fils en révolte d’un éminent Honorable, qui a passé des années à lire les saintes écriture sans cesser, comme Abi, de se poser des questions.

Tous deux se passionnent, en outre, pour la langue de l’Abistan, cet abilang que Koa a étudié àl’Ecole de la Parole divine. Dans un passage relevant de la conjecture parascientifique, qui ravirait un Houellebecq ou un Philip K. Dick , renvoyant aussi à La Fabrique d’absolu de Karel Capek, Boualem Sansal prêt à son héros une découverte, en matière de langage, qui va bien au-delà du paradoxe.

Evoquant la manière dont « les paroles chargées de la magie des prières et des scansions répétées à l’infini s’étaient incrustées dans les chromosomes et avaient modifié leur programme », Ati a la révélation « que la langue sacrée était de nature électrochimique, avec sans doute une composante nucléaire »…

Si l’on en reste là, sous couvert d’ironie cinglante, sur l’observation « scientifique » de l’abilang, Ati va mesurer le pouvoir effectif de cette novlangue sur les multitudes au moyen de formules ressassées inlassablement, telles : « Le mensonge c’est la vérité », ou « La logique c’est l’absurde », ou encore « La mort c’est la vie », etc.

Autre observation carabinée, à caractère sociologique, marquant l’exploration, par Ati et Koa, du ghetto de Qodsabad : le fait que cette cour des miracles en forme de dédale où grouillent tous le rebut de la société, mécréants de toute sortes, éléments asociaux et autres femmes exhibant impudiquement leurs visages, soit en même temps un quartier d’intense et lucratif commerce que l’Appareil se garde de « nettoyer ». C’est d’ailleurs de son odyssée en ce monde interdit qu’Ati rapporte la preuve qu’un anti-Système cohérent se perpétue dans le ghetto, une « culture de la résistance, une économie de la débrouille ».

Autre observation carabinée, à caractère sociologique, marquant l’exploration, par Ati et Koa, du ghetto de Qodsabad : le fait que cette cour des miracles en forme de dédale où grouillent tous le rebut de la société, mécréants de toute sortes, éléments asociaux et autres femmes exhibant impudiquement leurs visages, soit en même temps un quartier d’intense et lucratif commerce que l’Appareil se garde de « nettoyer ». C’est d’ailleurs de son odyssée en ce monde interdit qu’Ati rapporte la preuve qu’un anti-Système cohérent se perpétue dans le ghetto, une « culture de la résistance, une économie de la débrouille ».

« Il y aurait beaucoup à dire sur le ghetto, ses réalités et ses mystères, ses atouts et ses vices, ses drames et ses espoirs,mais réellement la chose la plus extraordinaire, jamais vue à Qodsabad, était celle-ci : la présence des femmes dans les rues, reconnaisssables comme femmes humaines et non comme ombres filantes, c’est-à-dire qu’elles ne portaient ni masque ni burniqab et clairement pas de bandages sous leurs chemises. Mieux, elles étaient libres de leurs mouvements, vaquaient à leurs tâches domestiques dans la rue,en tenues débraillées comme si elles étaient dans leurs chambres, faisaient du commerce sur la place publique, participaient à la défense civile, chantaient à l’ouvrage, papotaient à la pause et se doraient au faible soleil du ghetto car en plus elles savaient prendre du temps pour s’adonner à la coquetterie. Ati et Koa étaient si émus lorsqu’une femme les approchait pour leur proposer quelque article qu’ils baissaient la tête et tremblaient de tous leurs membres. C’était la vie à l’envers ».

Comme on le voit dans cet extrait, la prose de Boualem Sansal n’est pas toujours la plus fine, le conteur pratiquant le souffle et l’énergie « dans la masse » plus que le style châtié. Mais peu importe : la vision du roman, et sa substance lestée de sens, le mélange vertigineux de lucidité et de délire imaginatif, de révolte et d’espoir, fondent la beauté sans fioritures et l’urgence de 2084.

Livre 3.

Livre 3.

« L’amitié, l’amour, la vérité sont des ressorts puissants pour aller de l’avant, mais que peuvent-ils dans un monde gouverné par des lois non humaines ? »

À cette question posée en exergue du troisième livre de 2084, il sera répondu de façon de plus en plus explicite, avec l’exposé des méthodes coercitives employée par l’Appareil afin de briser la moindre velléité d’émancipation, sous prétexte de participer à la consolidation de l’harmonie générale. C’est ainsi qu’Ati a subi un interrogatoire serré par le Comité de la santé morale (Samo), sommé de faire son autocritique en bonne et due forme avant de s’entendre dire par les juges. « Va souvent au stade pour apprendre à châtier les traîtres et les mauvaises femmes, parmi eux se trouvent très certainement des adeptes de Balis le Rénégat, prends plaisir à les châtier. »

Dans le même esprit de salubrité collective, quelques milliers de prisonniers seront exécutés au même stade sanglant (« du renégat, de la canaille, du fornicateur, des gens indignes ») après quarante jours de liesse populaire marquant la prétendue découverte d’un nouveau lieu saint où l’on annonçait d’ores et déjà le pèlerinage de millions de pénitents : « Les réservations étaient prises pour les dix prochaines années. Tout s’était emballé, les gens s’énervaient, les prix flambaient, ceux des burnis, des besaces, des babouches et des bourdons atteignaient des niveaux fous, la pénurie menaçait. Une ère nouvelle était en route ».

Il y a, dans la verve satirique déchaînée de Boualem Sansal, quelque chose du délire amplificateur d’un Alexandre Zinoviev, dans L’avenir radieux, ou du Swift des Voyages de Gulliver.

Est-ce à dire qu’il exagère ? Mais comment, alors, ne pas se rappeler les récentes échauffourées mortelles survenues lors des « saints » pèlerinages de La Mecque ? Et comment ne pas faire de parallèle entre les flagellations de femmes en Arabie saoudite (notamment) et le sort de cette jeune femme traquée ici par le Conseil de Redressement, à la punition de laquelle l’ami d’Ati, Koba, est supposé participer en tant que Pourfendeur ?

On pense aussi au monstrueux Metropolis de Fritz Lang, ou au Château de Kafka, en pénétrant ensuite, avec Ati et Koa, dans le centre vital hyper-sécurisé de l’Abigouv : « La Cité de Dieu était un ensemble architectural comme on ne peut imaginer, c’était labyrinthique et chaotique à souhait, cela a été dit. Et très impressionnant: entre ses murs se concentrait la totalité du pouvoir de l’Abistan, c’était la planète. Selon Koa, qui s’y connaissait un peu en histoire ancienne, la Kiiba de la Juste Fraternité était la copie de la grand pyramide de la vingt-deuxième province, le pays du Grand Fleuve blanc. Le Livre d’Abi apprenait aux croyants que sa construction étaient un miracle accompli par Yölah lorsqu’en ces temps lointains il n’avait d’autre nom que Râ ou Rab ».

C’est pourtant dans ce cadre hautement paranoïaque que les compères Ati et Koa vont rencontrer un personnage du nom de Toz, en rupture apparente complète avec la mentalité, les moeurs et jusqu'aux coutumes vestimentaires de l’Abistan, vêtu d’étranges pièces d’habillements aux noms étranges de pantalon ou de chemise, complétés par des souliers étanches…

Or le même Toz, collectionneur d’objets plus insolites les uns que les autres tels que chaises ou bahuts, tables ou bibelots, évoquera tout un monde disparu aux jeunes compères,leur parlant même d’une entité énigmatique au nom de Démoc ou peut-être Dimouc (« démo… démoc…démon ») dont le seul nom fait encore figure d’incongruité alors même qu’Ati se demande qui peut bien être ce Toz grâce auquel une porte secrète s’est ouverte en lui.

Et avec celle-ci, ce sera l’intranquillité assurée. « Une fois lancée, la machine du doute ne s’arrête pas. En peu de temps, Ati se trouva assailli par mille questions inattendues ».

Livre IV.

Livre IV.

La quatrème partie de 2084 marque l’apothose de la confusion mensongère entretenue par la hiérarchie de la Juste Fraternité, elle-même déchirée par des rivalités internes comme le furent les pouvoirs totalitaires en Allemagne nazie, en Russie stalinienne en Chine maoïste ou dans l’Iran des ayatollahs, notamment.

Avant d’apprendre la mort « accidentelle » de l’archéologue Nas, coupable de trop en savoir sur le passé du village antique dont l’Appareil a fait son nouveau lieu de pèlerinage, Ati s’est inquiété de la disparition de son ami Koa, dont on verra plus loin comment il a lui-même été « suicidé » de son côté.

Entretemps, le message à été transmis des plus hautes sphères à Ati qu’il est pressenti comme futur « membre distingué » d’un clan en train d’en éliminer d’autres, dans une atmosphère de complot qui ne laisse d’inquiéter notre Candide de plus en plus sceptique.

De fait, tout naïf qu’il soit, Ati ne croit pas une seconde au prétendu suicide de Koa, alors qu’on lui fait croire qu’il a lui-même toutes les polices à ses trousses et qu’il est donc temps qu’il fasse confiance à ses prétendus protecteurs : « C’était le début de la fin, les clans entreraient bientôt dans une longue et impitoyable guerre ». Toute analogie avec quelque guerre de clans déchaînée aujourd’hui étant naturellement le fruit du hasard…

À ce tournant du récit, une digression assez épatante attend le lecteur avant le tohu-bohu final, avec la réapparition du sympathique Toz, collectionneur de vestiges des temps passés, qui a reconstitué un Musée de la Nostalgie, « copie au cinquième d’une ancien musée appelé Louvre, ou Loufre » qu’il fait visiter à Ati.

La visite du musée en question vaut son pesant d’ironie puisque s’y trouvent les reliques de la vie précédant 2084 (il y a donc eu une vie avant 2084, contrairement à la doctrine officielle) où l’on découvre tous les aspects de la vie au XXe siècle, d’une salle d’accouchement à une exposition d’équipements de sports et loisirs et autres objets propres aux divers âges de la vie - toutes choses disparues depuis le Grand Nettoyage consécutif à la Guerre Sainte – et jusqu’à la représentation d’un bistrot français dans lequel « des loubards à l’ancienne taquinent des femmes légères ». À son total ahurissement, Ati a découvert en outre cet objet inimaginable appelé chaise-longue, évoquant un mode de vie peu compatible avec les règles du saint Gkabul…

Ce livre sacré fait ensuite l’objet d’une réflexion de la part de Toz et Ati, qui tombent d’accord sur le fait que le livre en question représente « le grand malheur de l’Abistan ».

Or ce Gkabul n’est-il pas le nom fictif donné par Boualem Sansal au Coran de l'islam ? Pas vraiment. Toz en a en effet étudié les tenants philologiques, pour constater que ledit Gkabul, loin d’être apparu en 2084 par génération spontanée, résulte d’un bricolage issu « du dérèglement d’une religion ancienne qui jadis avait pu faire les honneurs et le bonheur de maintes grandes tribus des déserts et des plaines ».

Les auteurs d’une première mouture du Gkabul furent des aventuriers dont la clique s’intitulait les Frères Messagers, mais il fallait les Sages de la Juste Fraternité pour réviser et parfaire la version désormais établie du Gkabul, signée Yölah et contresignée par Abi son Délégué. Et Toz de remarquer alors, à l’adresse d’Ati, que « la religion, c’est vraiment le remède qui tue »…

La fin de 2084, féroce queue de fable où culmine la charge satirique, amère et drolatique, du roman de Boualemn Sansal, se décline en « news » émanant des diverses sources médiatiques abistanaises, officielles ou non.

Ainsi apprend-on, par les écrans géants de Nadir I – station de Qodsabad, que deux cents cinquante criminels ont été condamnés à une prochaine décapitation pour avoir répandu le rumeur d’une évacuation aérienne du Grand Commandeur de la Juste Fraternité, atteint dans sa santé, à destination de l’« Etranger ». Scandale évident : qu’on puisse seulement prétendre que l’ «l'Etranger» existe !

Plus tard, une autre rumeur, plus déplaisante encore, relayée par La voix des Mockbas, fera état de la soudaine apparition de nouveaux jeunes croyants fanatisés et, pour appliquer plus de justice selon les préceptes de Yölah et son Délégué, décidés à en découdre à coups de bombes s’il le faut – et il le faudra par Yôlah et Abi !

Bref, c’est le moment pour la lectrice et le lecteur de consacrer de belles et bonnes heures à ce livre à la fois inquiétant et libérateur, qui associe le talent vif et l’imagination débordante du conteur aux vues cinglantes de l’écrivain révolté par l’obscurantisme massifié.

À qui n’aurait pas encore eu connaissnace des romans antérieurs et des essais polémiques du grand écrivain algérien, il me reste à signaler la parution salutaire, en juin 2015, d’un volume de 1226 pages de la collection Quarto, chez Gallimard, rassemblant Le serment des barbares, L’Enfant fou de l’arbre creux, Dis-moi le paradis, Harraga, Le village de l’Allemand et Rue Darwin.

À qui n’aurait pas encore eu connaissnace des romans antérieurs et des essais polémiques du grand écrivain algérien, il me reste à signaler la parution salutaire, en juin 2015, d’un volume de 1226 pages de la collection Quarto, chez Gallimard, rassemblant Le serment des barbares, L’Enfant fou de l’arbre creux, Dis-moi le paradis, Harraga, Le village de l’Allemand et Rue Darwin.

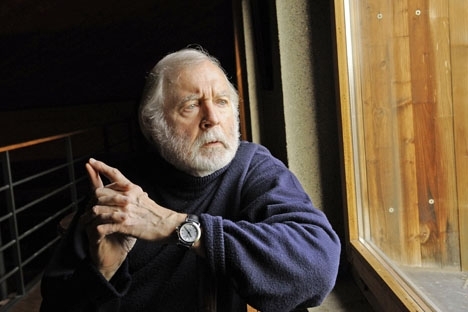

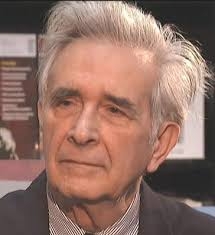

Préfacé par Jean-Marie Laclavetine, éditeur et ami de la première heure de Boualem Sansal, ce recueil est en outre doté d’un appareil biographico-historique indispensable à qui veut resituer l’écrivain dans son contexte familial et politique, professionnel et littéraire.

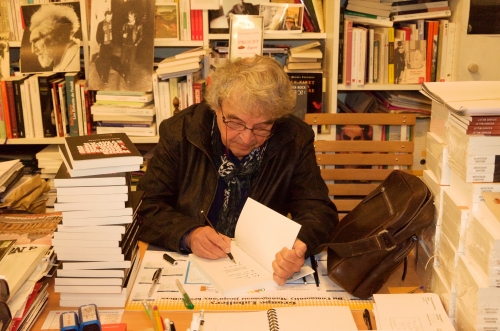

Présentant Le serment des barbares, qu’il a reçu un jour par la poste , Jean-Marie Laclavetine écrit ce qui suit, qui justifie admirablement l’écrivain dès ses débuts.

Ainsi commençe Le serment des barbares : «Le cimetière n’a plus cette sérénité qui savait recevoir le respect, apaiser les douleurs, exhorter à une vie meilleure. Il est une plaie béante, un charivari irrémédiable ; on excave à la pelle mécanique, on enfourne à la chaîne, on s’agglutine à perte de vue. Les hommes meurent comme des mouches, la terre les gobe, rien n’a de sens »…

Et Jean-Marie Laclavetine de témoigner : « Je me souviens précisément du jour où j’ai lu ces premières phrases du Serment des barbares, paquet de feuilles confié en 1999 par un inconnu à la poste algérienne pour arriver quelques jours plus tard entre mes mains. Sans doute le manuscrit avait-il cheminé à bord d’un de ces vieux autocars Chausson que l’on voit circuler à faible allure dans le roman, « transportant plus de bobards et de fausses alarmes que d’honnêtes voyageurs ». Je n’ai pas oublié ma surprise grandissante au fil des pages, ni l’enthousiasme qui m’a envahi au fur et à mesure que je me laissais emporter par le torrent de cette prose animée de remous vertigineux, de pétillements soudains, de grands ressacs de rage noire. Les trouvailles stylistiques fusaient en continu dans unb débordement de verve pantagruélienne et donnaient tout leur élan à l’histoire, Les critiques cinglantes ou cocasses n’épargnaient ni le régime en place, ni les islamistes, ni la société algérienne dans son ensemble. Recevoir un tel manuscrit est, dans la vie d’un éditeur, un cadeau inoubliable. Le Serment des barbares se démarquait du lyrismne habituel aux littératures maghrébines dans ce XXe siècle agonisant, pleines des cris de douleur des populations opprimées, des chants du désespoir, des larmes de l’exil, des cris de la terreur. Il ne cédait rien à la nostalgie ni à la plainte, et puiusait autant chez Voltaire, Diderot et Rabelais qu’à la source de straditions orientales, offrant au lecteur un mélange unique, savoureux, violent, empli d’une force comique incomparable que seule la colère pouvait lui avoir donné ».

Boualem Sansal. 2084. Gallimard, 2015, 273p.

Boualem Sansal. 2084. Gallimard, 2015, 273p.

Boualen Sansal, Romans 1999-2011. Gallimard, Collection Quarto, 2015, 1225p.

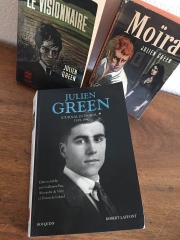

(À propos de Moïra et du Journal intégral. Feuilleton de lecture, II)

(À propos de Moïra et du Journal intégral. Feuilleton de lecture, II)

Cependant, moins que la religion, ce qu’il rejette est l’écrasement de l’homme par la religion, et l’abjection à laquelle il a participé en espionnant les voisins et en faisant comme tout le monde. « Et, tout à coup, il eut la révélation de la réalité profonde du conditionnement qui faisait de lui, et de chacun, une machine bornée et fière de l’être, un croyant heureux de sa cécité, un zombie confit dans la soumission et lpbséquiosité. Qui vivait pour rien, par seinmple obloigartion, èpar devoir inuitile, un être mesquin capable de tuer l’humanité par un claquement de doigts ».

Cependant, moins que la religion, ce qu’il rejette est l’écrasement de l’homme par la religion, et l’abjection à laquelle il a participé en espionnant les voisins et en faisant comme tout le monde. « Et, tout à coup, il eut la révélation de la réalité profonde du conditionnement qui faisait de lui, et de chacun, une machine bornée et fière de l’être, un croyant heureux de sa cécité, un zombie confit dans la soumission et lpbséquiosité. Qui vivait pour rien, par seinmple obloigartion, èpar devoir inuitile, un être mesquin capable de tuer l’humanité par un claquement de doigts ». Autre observation carabinée, à caractère sociologique, marquant l’exploration, par Ati et Koa, du ghetto de Qodsabad : le fait que cette cour des miracles en forme de dédale où grouillent tous le rebut de la société, mécréants de toute sortes, éléments asociaux et autres femmes exhibant impudiquement leurs visages, soit en même temps un quartier d’intense et lucratif commerce que l’Appareil se garde de « nettoyer ». C’est d’ailleurs de son odyssée en ce monde interdit qu’Ati rapporte la preuve qu’un anti-Système cohérent se perpétue dans le ghetto, une « culture de la résistance, une économie de la débrouille ».

Autre observation carabinée, à caractère sociologique, marquant l’exploration, par Ati et Koa, du ghetto de Qodsabad : le fait que cette cour des miracles en forme de dédale où grouillent tous le rebut de la société, mécréants de toute sortes, éléments asociaux et autres femmes exhibant impudiquement leurs visages, soit en même temps un quartier d’intense et lucratif commerce que l’Appareil se garde de « nettoyer ». C’est d’ailleurs de son odyssée en ce monde interdit qu’Ati rapporte la preuve qu’un anti-Système cohérent se perpétue dans le ghetto, une « culture de la résistance, une économie de la débrouille ».  Livre 3.

Livre 3. Livre IV.

Livre IV.  À qui n’aurait pas encore eu connaissnace des romans antérieurs et des essais polémiques du grand écrivain algérien, il me reste à signaler la parution salutaire, en juin 2015, d’un volume de 1226 pages de la collection Quarto, chez Gallimard, rassemblant Le serment des barbares, L’Enfant fou de l’arbre creux, Dis-moi le paradis, Harraga, Le village de l’Allemand et Rue Darwin.

À qui n’aurait pas encore eu connaissnace des romans antérieurs et des essais polémiques du grand écrivain algérien, il me reste à signaler la parution salutaire, en juin 2015, d’un volume de 1226 pages de la collection Quarto, chez Gallimard, rassemblant Le serment des barbares, L’Enfant fou de l’arbre creux, Dis-moi le paradis, Harraga, Le village de l’Allemand et Rue Darwin. Boualem Sansal. 2084. Gallimard, 2015, 273p.

Boualem Sansal. 2084. Gallimard, 2015, 273p.

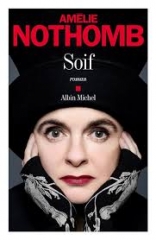

Le dernier roman d’Amélie Nothomb, Soif,

Le dernier roman d’Amélie Nothomb, Soif,

Il est trop facile de prendre Amélie Nothomb pour ce qu’elle semble être, genre diva médiatique à tenues voyantes, alors que la personne est tout autre que le personnage qu’elle a fabriqué pour se protéger.

Il est trop facile de prendre Amélie Nothomb pour ce qu’elle semble être, genre diva médiatique à tenues voyantes, alors que la personne est tout autre que le personnage qu’elle a fabriqué pour se protéger.

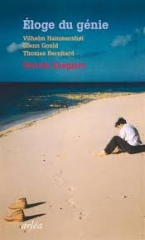

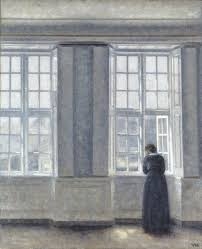

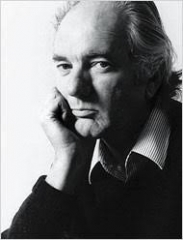

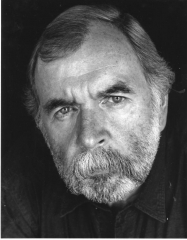

Dans son pénétrant Éloge du génie, Patrick Roegiers célèbre trois grands créateurs que rapprochent leur totale identification à la pratique de leur art, à savoir la peinture (le Danois Vilhelm Hammershøi), la musique (Glenn Gould) et la littérature (Thomas Bernhard). Trois personnages hors norme également taxés d’extravagance, laquelle n’est qu’un effet collatéral de la même exigence absolue.

Dans son pénétrant Éloge du génie, Patrick Roegiers célèbre trois grands créateurs que rapprochent leur totale identification à la pratique de leur art, à savoir la peinture (le Danois Vilhelm Hammershøi), la musique (Glenn Gould) et la littérature (Thomas Bernhard). Trois personnages hors norme également taxés d’extravagance, laquelle n’est qu’un effet collatéral de la même exigence absolue.

À propos de la nécessité de "tirer un trait" sur le massacre de Tian'anmen, prônée par le président de la Confédération suisse Ueli Maurer, et de sa caution apportée au régime sanguinaire de l'Arabie saoudite après une "pesée d'intérêt" justifiant sa visite aux princes du royaume en question...

À propos de la nécessité de "tirer un trait" sur le massacre de Tian'anmen, prônée par le président de la Confédération suisse Ueli Maurer, et de sa caution apportée au régime sanguinaire de l'Arabie saoudite après une "pesée d'intérêt" justifiant sa visite aux princes du royaume en question...

Que se passait-il dans la tête du président Xi Jinping lorsque, le 17 janvier 2017, au Forum économique mondial de Davos, ce pur et dur communiste chi

Que se passait-il dans la tête du président Xi Jinping lorsque, le 17 janvier 2017, au Forum économique mondial de Davos, ce pur et dur communiste chi

L’Aventure d’écrire

L’Aventure d’écrire Si la popularité de Maurice Chappaz, figure tutélaire des lettres valaisannes et romandes, au côté de Corinna Bille, culminerait au mitan des années soixante avec le fameux Portrait des Valaisans en Légende et en Vérité, en 1965, relancée en 1968 avec Le Match Valais-Judée, en 1974, avec La Haute Route et en 1976 avec Les maquereaux des Cimes blanches, dont les invectives lyrique firent scandale dans le canton de l’auteur, bien d’autres ouvrages moins connus requièrent aujourd’hui notre attention rétrospective, où se concentre souvent le plus pur de son génie poétique. Ainsi de l’ Office des Morts et de Tendres Campagnes, parus en 1966, ainsi aussi (en 1983) des ballades baroques et sarcastiques d’A Rire et à Mourir, évoquant les sarabandes médiévales, ainsi enfin de nombreux textes épars, desquels se détachent Le Livre de C. (1986) à la mémoire de Corinna Bille (décédée en 1979), les non moins poignante pages de journal d’ Octobre 79 et, plus récemment, Le garçon qui croyait au Paradis, paru en 1989, La Veillée des Vikings (1990) dans laquelle Chappaz évoque les grandes figures de sa famille, L’Océan (1993) relatant un grand voyage et sa découverte de New York ou La Mort s’est posée comme un Oiseau (1993) méditation poétique où se retrouve le plus candide de sa voix.

Si la popularité de Maurice Chappaz, figure tutélaire des lettres valaisannes et romandes, au côté de Corinna Bille, culminerait au mitan des années soixante avec le fameux Portrait des Valaisans en Légende et en Vérité, en 1965, relancée en 1968 avec Le Match Valais-Judée, en 1974, avec La Haute Route et en 1976 avec Les maquereaux des Cimes blanches, dont les invectives lyrique firent scandale dans le canton de l’auteur, bien d’autres ouvrages moins connus requièrent aujourd’hui notre attention rétrospective, où se concentre souvent le plus pur de son génie poétique. Ainsi de l’ Office des Morts et de Tendres Campagnes, parus en 1966, ainsi aussi (en 1983) des ballades baroques et sarcastiques d’A Rire et à Mourir, évoquant les sarabandes médiévales, ainsi enfin de nombreux textes épars, desquels se détachent Le Livre de C. (1986) à la mémoire de Corinna Bille (décédée en 1979), les non moins poignante pages de journal d’ Octobre 79 et, plus récemment, Le garçon qui croyait au Paradis, paru en 1989, La Veillée des Vikings (1990) dans laquelle Chappaz évoque les grandes figures de sa famille, L’Océan (1993) relatant un grand voyage et sa découverte de New York ou La Mort s’est posée comme un Oiseau (1993) méditation poétique où se retrouve le plus candide de sa voix. Une rencontre à l’Abbaye du Châble, le 4 janvier 2007.

Une rencontre à l’Abbaye du Châble, le 4 janvier 2007. Du pays perdu

Du pays perdu D’une guerre l’autre

D’une guerre l’autre Du pays rêvé

Du pays rêvé

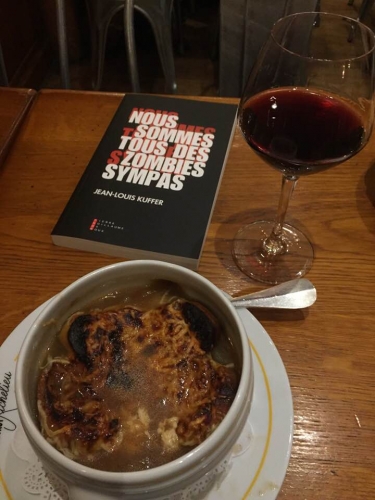

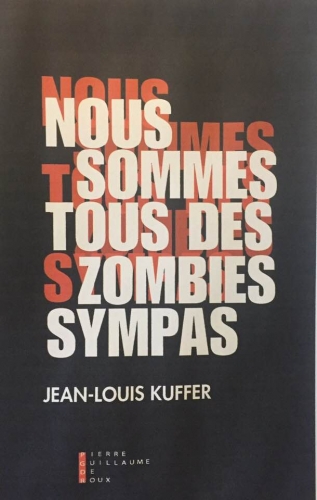

5. Nous sommes tous des délateurs éthiques

5. Nous sommes tous des délateurs éthiques