C’est avec les mots les plus simples que nous aimerions dire ici notre reconnaissance à Joseph Czapski. Parce que l’homme, autant que l’artiste, désamorcent à l’avance toute célébration factice. Pas plus qu’on n’imagine Czapski en uniforme ou faisant le beau dans les mondanités, il n’y a dans sa peinture la moindre séduction facile, ni le moindre faux-semblant.

Dans ses conversations comme dans ses toiles, Joseph Czapski coupe court à tout bavardage pour aller à l’essentiel. Cependant qu’on se garde de se figurer un ascète farouche écarté de la vie ordinaire et de ses semblables. Bien plutôt – et cela tient du miracle – le vieil homme revenu du bout de la nuit, qui a traversé le siècle et ses tragédies, a gardé toute la fraîcheur d’une âme candide et cet humour, cette sensibilité attentive, cette malice parfois, cette inextinguible curiosité, ces coquetteries aussi, ou quelle juvénile capacité d’indignation et de révolte, qui nous rendent sa compagnie si revigorante et si pleine, si vivante, si chère.

Miracle, ah vraiment, que cet homme à la destinée exceptionnelle, et dont nous tenons l’œuvre pour l’une des plus vivifiantes et des plus nécessaires de ce temps, survive au milieu de l’esbroufe et de la confusion, inflexible veilleur dont la peinture, plus qu’aucune autre aujourd’hui, nous ouvre les yeux, nous alerte l’esprit et nous réchauffe le cœur !

Aussi, comment ne pas voir quelque chose de miraculeux dans le fait que la première rétrospective officielle de l’œuvre de Joseph Czapski, au Musée Jenisch de Vevey, en 1990, se soit tenue quelques mois après que l’affreux mensonge qui faisait insulte à la mémoire de 15.000 prisonniers de guerre polonais disparus à tout jamais, ait enfin été reconnu formellement par l’Union soviétique nous savons ce que le seul nom de Katyn représentait pour Czapski, rescapé de la tragédie et témoin de la première heure, qui a contribué pour beaucoup à défendre la mémoire de ses camarades massacrés.

Mais sans doute faut-il rappeler, avant d’évoquer l’œuvre du peintre, quelques étapes décisives de la vie de Joseph Czapski, pour mieux approcher les sources vives d’une œuvre quotidiennement irriguée et nourrie par les vicissitudes et les joies de l’existence.

À travers le siècle

À travers le siècle

Autant par ses origines que par sa formation intellectuelle et artistique, sa participation à la tragédie polonaise, son exil et son œuvre, Czapski incarne le type même de l’humaniste européen. Héritier spirituel des grands écrivains russes, il parle aussi bien l’allemand que le polonais et le français, Proust lui étant aussi familier que l’univers de Dostoïevski ou de Mickiewicz.

En peinture, il s’inscrivit d’emblée dans la réaction contre le réalisme académique et la tradition « littéraire » de la peinture historique, au bénéfice de ce qu’il appelle la « peinture-peinture », à ne pas confondre avec l’art pour l’art. Trop habité par les questions éternelles de la religion et de la métaphysique, Czapski n’a jamais pu croire, même en sa jeunesse, aux belles promesses du communisme.

«J’ai toujours vécu dans une aura religieuse», nous disait-il un jour. Néanmoins, ses souvenirs de la Russie de 1917-1918, lorsque les foules discutaient dans la rue des partages terriens ou de l’existence de Dieu, lui restent dans toute leur intensité. Par la suite, il fut l’un des premiers à découvrir l’existence du Goulag avant d’être contraint à l’exil. Or celui-ci, comme ses périodes de guerre, fut pour Czapski l’occasion de poursuivre, en marge de son œuvre personnelle, une activité inlassable d’animateur intellectuel, d’écrivain et de chroniqueur. Ainsi aura-t-il représenté, pour beaucoup de Polonais de cette fin de siècle, une conscience vivante. Mais retraçons, brièvement, les grandes lignes de cette destinée.

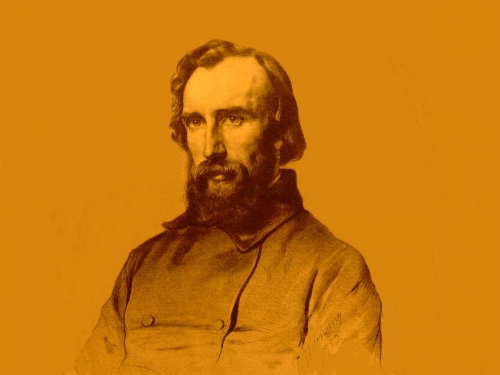

Né à Prague le 3 avril 1896 dans la famille noble des Hutten-Czapski, le garçon a passé son enfance dans la maison familiale de Przyluki, dans l’actuelle Russie soviétique. De 1909 – 1916, le jeune Czapski se retrouve à Saint-Pétersbourg où il entreprend, après son baccalauréat, des études de droit. Mobilisé à la fin de l’année 1916, il est affecté en octobre 1917 à un régiment de soldats polonais incorporés dans l’armée russe pendant la révolution de février. Après quelques mois, il quitte cependant l’armée en invoquant des motifs de conscience et revient à Petrograd où, avec ses deux sœurs, il participe à une communauté religieuse et pacifiste. C’est là qu’il va connaître , pour la première fois, la famine et la terreur, à l’enseigne du premier hiver bolchévique.

En 1918, il retourne en Pologne et s’inscrit à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Cependant, son patriotisme l’engage bientôt à reprendre du service non armé. Il est alors chargé d’une mission qu’il accomplira par deux fois dans sa vie, au terme des deux carnages du siècle : ses supérieurs le chargent de partir à la recherche de cinq officiers et soldats disparus en Russie. Après des mois d’investigation, il ne peut qu’établir le constat d’exécution de ses compatriotes; mais deux décennies plus tard, c’est sur la disparition de milliers de prisonniers qu’il enquêtera…

De retour en Pologne, il réintègre l’armée en tant que simple soldat et participe à la guerre russo-polonaise de 1920, au terme de laquelle il obtient une décoration militaire.

Après ces premières tribulations liées aux tumultes de l’Histoire, Joseph Czapski va pouvoir se consacrer à la peinture. De 1920 à 1924, il reprend son apprentissage à l’Académie des beaux-arts de Cracovie. C’est là qu’il se lie avec Cybis, Waliszewski et Jarema, entre autres, qui formeront le groupe des kapistes (Komitet Pariski, Comité de Paris). Le groupe a décidé de se rendre à Paris, considéré comme le foyer artistique de l’époque, pour y étudier la peinture. En réaction contre la peinture polonaise d’inspiration historique, les kapistes récusent également la peinture non figurative. Dans la foulée de Cézanne et de Van Gogh, ou encore des fauves, leur mot d’ordre est « peinture-peinture ».

Cette aventure parisienne s’apparente à la légende de Montparnasse, où ces jeunes gens débarquent avec des moyens leur permettant de survivre six semaines, pour demeurer plus de six ans dans la capitale artistique. Au jour le jour, les kapistes vivront de gagne-pain hasardeux, peignant des abat-jour et des manches de parapluies, collaborant à des revues de mode ou bien encore organisant des manifestations de soutien, tel ce bal légendaire, sur un bateau-mouche, que parrainait un certain Picasso.

À noter au passage que, dans le groupe des kapistes, Joseph Czapski fait alors figure d’organisateur plus que de mentor artistique : « Mes camarades ne croyaient pas du tout à ce que je faisais ». Et d’insister sur le fait qu’il n’a commencé à voir vraiment, avec un œil de peintre, que vers 1927. En 1929 et 1931, les kapistes exposent avec succès à la galerie Zak de Saint Germain-des-prés et à la galerie Moos de Genève. L’année suivante, après une nouvelle exposition personnelle à la galerie Maratier, à Paris, Czapski retourne en Pologne, imbu de nouvelles idées et prêt au combat. Il devient alors l’un des chefs de file de la peinture moderne en Pologne. Il est aussi l’un des plus actifs parmi ceux qui vivent pour la peinture et qui parfois « divaguent génialement », devient un des rédacteurs d’une revue d’avant-garde, Voix d’artistes (Glos plastykow), à Cracovie, et assume la rédaction d’une colonne dédiée à la peinture dans les Nouvelles littéraires de Varsovie. Suivront, en 1935, une monographie sur Pankiewicz, maître de Czapski et ami de Bonnard ; et, en 1936, un essai sur la philosophie de Vassily Rozanov, penseur russes des plus originaux dont Czapski préfacera la première traduction française de La Face sombre du Christ, chez Gallimard, en 1964. Quant à la peinture de Czapski, elle n’en est alors qu’à sa Préhistoire, si nous osons dire.

Or voici que, le 1erseptembre 1939, tandis que les troupes allemandes déferlent sur le territoire polonais, s’ouvre une nouvelle grande parenthèse historique dans la vie de Joseph Czapski. En qualité d’officier de réserve, celui-ci gagne Cracovie et y rejoint son régiment, qui se dirige aussitôt vers l’Est.

Le même jour, Stanislaw Ignacy Witkiewicz , génial écrivain-peintre-philosophe polonais que Czapski a rencontré à plusieurs reprises, se présente lui aussi aux armées, dont les recruteurs le renvoient à cause de son âge et de son état de santé – il se suicidera le 18 septembre.

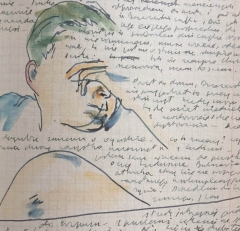

Le 27 septembre, Czapski est fait prisonnier par les Soviétiques et interné successivement à Starobielsk, Pawlichtchew-Bor et Griazowiez. Il passera dix-huit mois dans les camps soviétiques où il connaîtra la promiscuité, la maladie et la sous-alimentation. Cependant, Czapski ne cesse, durant cette période et celle qui suivra, de tenir scrupuleusement son journal et de reproduire de mémoire ses toiles d’avant-guerre. Par ailleurs, avec ses co-détenus, Czapski met sur pied toute une organisation de lectures et de conférences sur les sujets les plus divers. De cette époque datent ses remarquables causeries intitulées Proust contre la déchéance, prononcées au camp de Griazowietz et éditées en 1987 aux éditions Noir sur Blanc.

Quant à son séjour dans les camps soviétiques, Czapski en rendra compte dans ses Souvenirs de Starobielsk dont Gustaw Herling dit avec raison « qu’ils ont été vécus par un Polonais, médités par un Européen et écrits par un peintre »., avant de se reprendre et d’ajouter que ces souvenirs « ont été écrits par quelques milliers d’homme que nous ne reverrons jamais, Czapski les ayant « seulement portés sur notre terre plus abritée».

Or ce qu’il faut ajouter, c’est que ce petit livre arraché aux tumultes sanglants de l’Histoire nous touche à la fois par la justesse chaleureuse des portraits que Czapski trace de ses camarades et par la qualité de ses observations, où l’on sent évidemment l’œil du peintre.

« Il y a dans les Souvenirs de Starobielsk», ajoute Herling, « le secret de la force polonaise. Ces conversations si fidèlement notées par Czapski, ces discussions, leçons, prières chantées en chœur, ces célébrations de fêtes, tout témoigne de la solidité de la résistance polonaise ».

Au fil des pages, nous voyons revivre quelques-uns de ces hommes, jeunes ou vieux, que Staline fera bientôt assassiner d’une balle dans la nuque, et qui n’auront pour sépultures que d’ignobles charniers, d’anonymes steppes ou Dieu sait quelle fosses marines.

Inoubliables figures que celles du commandant Adam Soltan, patriote qui, s’il le pouvait, reviendrait « à genoux en Pologne, du bout du monde », et qui participe aux séances de lecture du camp en s’efforçant de faire partager sa passion enfantine pour la trilogie de Sienkiewicz; de Thomas Checinski, propagandiste zélé d’un fédéralisme européen avant l’heure et se plaignant de la vie trop aisée du camp: « Personne ne nous frappe, disait-il, on n’exige pas de nous de pousser des brouettes dans les mines, cela n'est pas bien, il est honteux de vivre ainsi » ; du poète d'avant-garde Piwowar, dont Czapski a conservé un recueil de poèmes transcrits au camp sur des petites feuilles de papier à cigarettes, du lieutenant Raksi, auquel ses joues roses et joufflues valaient le nom de « bébé Cadum », naturaliste capable d’oublier le froid et la famine de la steppe tant le captivait l’observation des herbes ; et tant d’autres personnalités de valeur, savants, médecins, professeurs, qui tous disparurent...

À Starobielsk, le jour de l’évacuation du camp, le 5 avril 1940, se trouvaient trois mille neuf cents vingt officiers polonais. « De tous ces prisonniers », note Czapski, soixante-dix à peine échappèrent au massacre; je suis l’un d’entre eux ».

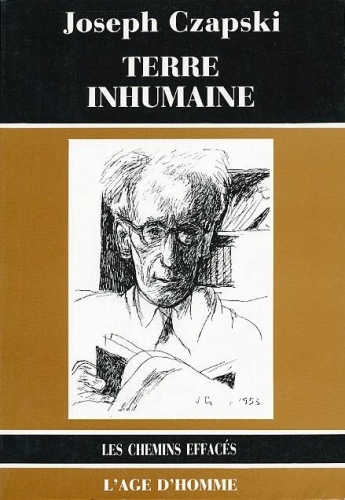

C’est dans ces mêmes Souvenirs de Starobielsk, dont la première édition parut à Rome en 1945, que nous apprenons comment le capitaine Joseph Czapski, le jour de l’an 1942, décida de gagner Tchaïkov, en Russie, ou avait été déplacée la direction du Goulag, au titre de « chargé des prisonniers non rentrées », plénipotentiaire du général Anders. Par la suite, Czapski reviendra sur ces années tragiques dans un livre de plus grande envergure, Terre inhumaine, publié à Paris en 1949 et réédité en 1978 à l’Âge d’Homme.

Si Joseph Czapski n’avait écrit que Terre inhumaine, son nom mériterait de figurer au panthéon des grands témoins du XXe siècle. Plus encore qu’un document exceptionnel sur une période mal connue, voire occultée de l’histoire de notre siècle, c’est un témoignage véridique et stimulant sur les capacités de survie de l’homme et sur la solidarité qui anime une « communauté humaine dans le malheur».

Comme dans les Souvenirs de Starobielsk, Czapski y entremêle ses observations quotidiennes qu’il consigne dans son précieux Journal – lequel représente aujourd’hui, soit dit en passant, la valeur de plus de vingt mille pages de textes assortis de dessins et d’aquarelles – le récit de ses pérégrinations et la chronique d’épisodes marquants de l’histoire contemporaine.

Ainsi suivons-nous Czapski dans ses démarches auprès des autorités soviétiques, à la recherche de ses compagnons d’armes disparus. Le premier, il conclut au massacre des 15.000 Polonais disparus, et acquiert la conviction de la responsabilité soviétique dans le massacre de Katyn.

Puis c’est le récit de l’immense périple à travers l’URSS, l’Irak et le désert lybien, des 200.000 militaires et civils de l’armée Anders, dans laquelle Czapksi fait office de « ministre de l’Information et des Loisirs». À cette enseigne, il organise la survie spirituelle de cette caravane en quête d’une terre promise, par le truchement de conférences et de toute une infrastructure scolaire et culturelle. De cette mission, Gabriel Marcel, ami de longue date de Czapski, rappelle l’importance dans sa préface à terre inhumaine en citant au passage une parole du poète Slovacki : «Nous autres Polonais devons apprendre à respirer sous l’eau». Et le philosophe d’ajouter : « Joseph Czapski, d’âme si libérale, si ouverte aux idées et aux êtres, et plus encore, peut-être, aux êtres qu’aux idées, aida les 200.000 Polonais exilés dans les steppes à continuer cette respiration sous l’eau par laquelle survit, à travers les épreuves, le génie de leur nation ».

Enfin nous voyons dans quelles circonstances héroïques les Polonais participèrent à la campagne d’Italie, et notamment à la bataille du Monte Cassino, avant d’être lâchés par les Alliés. « Personne d’entre nous, écrit Czapski, ou presque personne, ne prévoyait Yalta ».

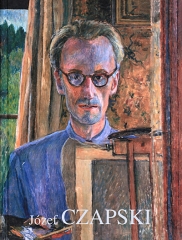

Ce n’est qu’après la guerre – durant laquelle tous ses tableaux restés en Pologne furent détruis -, que Czapski recommence de peindre. Définitivement installé à Paris, il participe à la rédaction du mensuel polonais Kulturaqui deviendra l’un des foyers intellectuels de l’émigration polonaise. C’est d’ailleurs au siège de la revue, à Maisons-Laffitte, que Joseph Czapski vit encore aujourd’hui dans une soupente où s’entassent ses toiles et ses livres.

En outre, Czapski entreprit, dans les années 1950, une tournée de conférences aux Etats-Unis destinées à récolter, auprès des Polonais d’Amérique, des fonds destinée à l’établissement, en Europe, d’une université qui devait permettre aux jeunes Polonais déracinés par la guerre d’accomplir une formation adéquate. Après un début prometteur, l’institut en question périclita faute de pouvoir faire reconnaître ses diplômes. Du moins Czapski aura-t-il participé une fois de plus, et avec quel dévouement, à la cause commune.

À côté de nombreux articles dans Kultura, Joseph Czapski publia encore deux livres durant ces dernières décennies : L’œil, un recueil d’essais sur la peinture dont l’édition en polonais date de 1980, et la traduction à l’Âge d’Homme de 1982; et particulièrement cher à l’auteur l’autre recueil de Tumulte et spectres, paru à l’institut littéraire polonais de paris, en 1981, où Czapski complète le récit de ses tribulations. Enfin, l’exilé de Maisons-Laffitte n’a cessé de suivre le déroulement des événements en Pologne, entretenant des liens d’amitié avec certains ténors de Solidarnosc et se liant avec de jeunes écrivains polonais établis à Paris, tels Adam Zagajewski ou Wojciech Karpinski.

Mais c’est à la peinture que Joseph Czapski devait consacrer l’essentiel de son temps depuis 1950, exposant à Paris et à Genève, à New York, Rio de Janeiro, Londres ou Toronto, avant de réserver, depuis 1976, l’essentiel de sa production aux expositions annuelles de la Galerie Plexus à Chexbres. Enfin, notons que dix toiles de Czapski furent très remarquées à la Biennale de Paris, en 1985, et qu’une exposition au Musée archidiocésain de Varsovie lui fut consacrée du 6 mai au 28 juin 1986.

Au terme de ce bref survol d’une vie si profondément mêlée aux grandes tragédies du siècle, nous aimerions souligner, une fois encore, l’inaltérable fraîcheur qu’à su conserver Joseph Czapski, que ses désillusions répétées eussent pu vouer à la désespérance ou au désabusement.

« Il faut tout recommencer chaque jour », nous disait-il lors d’une de nos rencontres. Or chaque nouvelle toile de Czapski nous prouve que celui-ci ne se paie pas de mots : que chaque nouveau jour est comme le premier matin du monde pour qui sait voir.

Le regard de Czapski

Apprendre à voir, Joseph Czapski nous y aide pour l’essentiel. Depuis que nous avons découvert son œuvre, dans les années 70, il nous semble que notre propre regard sur le monde s’est modifié. Il y a un « regard Czapski », dont nous avons constaté maintes fois l’effet de rayonnement contagieux. Voyez la rue, voyez les gens, regardez autour de vous à la sortie d’une exposition de Czapski : tout se passe alors comme si vous étiez soudain plus attentif et plus ouvert à la vibration des couleurs et des matières, plus sensible à l’énigme de chaque passant ou plus reconnaissant à la vue d’un simple pan de ciel vert entre deux murs lépreux. Immédiatement cette peinture affirme une présence intense et vibrante, qui tient à la fois à l’usage de la couleur et à un art de la composition tout à fait particulier.

Apprendre à voir, Joseph Czapski nous y aide pour l’essentiel. Depuis que nous avons découvert son œuvre, dans les années 70, il nous semble que notre propre regard sur le monde s’est modifié. Il y a un « regard Czapski », dont nous avons constaté maintes fois l’effet de rayonnement contagieux. Voyez la rue, voyez les gens, regardez autour de vous à la sortie d’une exposition de Czapski : tout se passe alors comme si vous étiez soudain plus attentif et plus ouvert à la vibration des couleurs et des matières, plus sensible à l’énigme de chaque passant ou plus reconnaissant à la vue d’un simple pan de ciel vert entre deux murs lépreux. Immédiatement cette peinture affirme une présence intense et vibrante, qui tient à la fois à l’usage de la couleur et à un art de la composition tout à fait particulier.

Mais avant même l’expression artistique. Il nous semble qu le point de vue de l’artiste sur le monde, et sa façon de le cadrer, signale déjà l’acuité et l’originalité de ce regard.

Aux cadrages de Czapski, Murielle Werner-Gagnebin a d’ailleurs consacré une partie de la monographie qu’elle a publiée en 1974 à L’Âge d’Homme, sous le titre Czapski, la main et l’espace. Mais plutôt que l’aspect technique des constructions de l’artiste, c’est leur signification pour l’essentiel, une fois encore, que nous aimerions mettre en évidence, en insistant sur la portée métaphysique de cette œuvre.

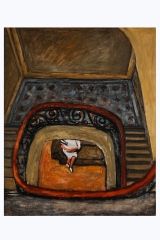

À cet égard, ses cadrages insolites, voire paradoxaux, signalent immédiatement le bond créateur dans son immédiateté et la position de l’artiste dans le temps et l’espace : « J’étais là, telle chose m’advint ».

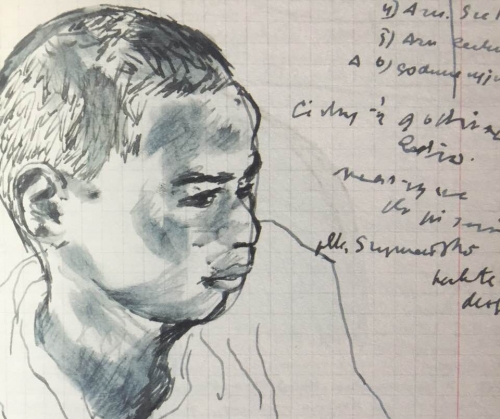

Et du coup, à l’instar de Rozanov notant une pensée sur la semelle d’une savate parce qu’il n’a pas de papier à portée de main, le peintre fixe l’apparition de la toile possible sur le petit bloc qui ne le quitte jamais. Or les dessins de Czapski, comme les « feuilles tombées » de Rozanov, vibrent de ce souffle spontané, léger, fragile, intime, essentiel. Et de même les tableaux de Czapski conservent-ils, par le truchement de leurs cadrages, cet aspect « saisi au vol », où celui qui regarde pénètre soudain dans une vie entrouverte sans pour autant se faire voyeur.

Chaque toile de Czapski, si banal ou même trivial qu’en semble parfois le sujet, nous apparaît comme une tentative éperdue de transmettre une révélation. Mais qu’on ne s’attende pas aux visions d’un illuminé, même si le regard de Czapski procède aussi de l’illumination.

Ce que nous dit implicitement l’artiste, c’est que la vraie vie est partout où nous sommes. Inscrite dans les choses ou les êtres les plus ordinaires, la merveille se trouve soudain révélée aux yeux du peintre par le truchement d’une émotion mêlant l’enthousiasme pictural, et toute sorte d’autres sentiments. Car si Czapski continue de revendiquer le primat de la peinture-peinture, il ne s’est jamais contenté du seul jeu de la matière ou des formes. Ce qu’il exprime serait inimaginable dans une forme abstraite, même si ses compositions accusent parfois l’influence de l’abstraction. De la même façon, nous ne pouvons entrer dans cette peinture en nous bornant à une délectation passive. À son élan vers le monde doit forcément répondre notre élan vers elle, pour que s’accomplisse l’effusion ou le choc d’une vraie rencontre.

Ce que nous dit implicitement l’artiste, c’est que la vraie vie est partout où nous sommes. Inscrite dans les choses ou les êtres les plus ordinaires, la merveille se trouve soudain révélée aux yeux du peintre par le truchement d’une émotion mêlant l’enthousiasme pictural, et toute sorte d’autres sentiments. Car si Czapski continue de revendiquer le primat de la peinture-peinture, il ne s’est jamais contenté du seul jeu de la matière ou des formes. Ce qu’il exprime serait inimaginable dans une forme abstraite, même si ses compositions accusent parfois l’influence de l’abstraction. De la même façon, nous ne pouvons entrer dans cette peinture en nous bornant à une délectation passive. À son élan vers le monde doit forcément répondre notre élan vers elle, pour que s’accomplisse l’effusion ou le choc d’une vraie rencontre.

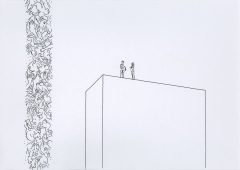

La vie est là, simple et terrible, nous dit la peinture de Joseph Czapski. Et parcourant le dédale de ses expositions, c’est dans le grand labyrinthe de l’existence que nous nous retrouvons, avec son cortège de misère et de solitudes, de chairs meurtries et de souffrance muette, mais également avec ses lumières infiniment variables et se reflets d’éternité – avec ses «minutes heureuses», pour reprendre l’expression de Baudelaire reprise à son compte par un Georges Haldas.

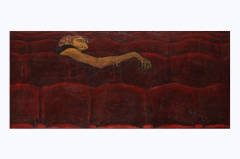

Au théâtre de la vie quotidienne, Czapski emprunte des scènes apparemment quelconques qu’il élève au rang d’une dramaturgie essentielle, avec ses gouffres et son mystère. Chaque tableau de czapski est une station du même pèlerinage intérieur en quête de quelle invisible Vérité. Avec Czapski, nous redécouvrons la ville et ses lieux de rencontre (ou de non-rencontres), ses zincs de bars dont le peintre aime faire « parler » les dos de ceux qui s’y accoudent, ses cafés aux recoins évoquant des loges de théâtre, et le théâtre est partout, avec ses figurants à la chair fatiguée.

« J’ai toujours aimé peindre les gens quand ils ne savaient pas que je les voyais, nous disait encore Czapski. Je ne puis les faire poser ».

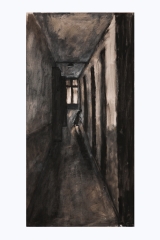

Et voici défiler nos frères humains : cet Ouvrier de 1952 aux mains immenses et au regard perdu, dont la densité de la présence semble exprimer le poids du monde, plus perceptible encore dans la pathétique représentation de la Femme seule de 1979, sur son banc jaune, ou dans la Maison de vieillards de 1980, avec l’apparition, au fond du couloir sinistres, d’un infime personnage symbolisant toutes les détresses.

Si Czapski touche, en expressionniste, aux grands fonds psychiques de notre époque de cruauté et de violence, celle-ci n’est jamais l’objet d’aucune représentation directe à la manière des scènes évoquant les désastres de la Grande Guerre. Certes l’état de meurtre, quoique allusivement désigné sous les apparences de l’esseulement, du déracinement ou de la déréliction, aboutit à quelques visions saisissantes, telle que la scène intitulée Chez l’oculiste, datant de 1982 et rappelant les plus sombres visions d’un Goya. Cela étant, on aurait tort de voir, en Czapski, un peintre à vocation doloriste. Bien plus que le malheur en soi, c’est la densité existentielle, la charge d’être de l’individu marqué par l’épreuve qu’il nous semble privilégier dans ses figures humaines. Ainsi peut-il se faire que, sans connotation dramatique aucune, tel Jeune homme bleude 1980, affalé dans un compartiment de train de banlieue, remplisse soudain le lieu de sa présence et sollicite l’attention vive du peintre.

À propos de cette attention de tous les instants qu’il manifeste devant le monde alentour, notons alors l’importance, dans l’œuvre de Czapski, des milliers de dessins qui émaillent son journal et préparent, ou complètent, le travail du peintre. Czapski paraît vivre la plume à la main, soit qu’il inscrive des réflexions au passage, soit qu’il esquisse un dessin – et quel émerveillement c’est alors que de voir la vie surgir de ces notes et de ces écheveaux de traits rapides mais jamais bavards.

« Chaque dessin est un murmure, une confidence ou une parole de l’artiste », écrivait Richard Aeschlimann à propos de l’œuvre dessiné de Czapski. « Pareil aux artistes préhistoriques des grottes de Lascaux, Czapski réinvente cet acte de création instinctif dans sa fraîcheur première. Ces dessins sont littéralement taillés dans la mémoire de la terre, de l’eau, de l’air, ils envahissent notre conscience comme un lave en fusion ».

Et puis il faut parler, aussi, des paysages de Czapski. Dans les Souvenirs de Starobielsk, nous relevons cette page qui en dit long sur les rapports du peintre avec la nature et témoigne simultanément de la rare capacité d’évocation picturale de l’écrivain : « Ma longue activité de peintre avait développé en moi, au cours des dernières années d’avant-guerre, un sens vif et presque ininterrompue de la nature. Indépendamment du pittoresque, je réagissais tout simplement à la lumière, aux arbres, aux nuages, aux murs. Mais après le mois de septembre, pendant quelques semaines, j’eus l’impression d’avoir perdu tout contact avec la nature, tous mes liens avec elle étaient rompus. Les plus beaux couchers de soleil, les plus étranges effets de lumière m’étaient devenus complètement étrangers. Aussi, le premier paysage qui m’impressionna resta gravé d’une manière particulièrement vive dans ma mémoire. C’était la fin du mois de novembre. Le soleil se levait derrière le murs rouges de notre édifice, allumant tout à coup un bouquet d’artifice dans le ciel chargé de nuages rosés, étincelants, « électriques », traversé de bandes bleu d’azur. Sur ce fond embrasé, une haute palissade, dressée depuis peu avec des poteaux aiguisés, resplendissait comme de l’or, et une cabane plus proche en bois, dans l’ombre, avait la couleur d’un saphir. De grands arbres aux troncs d’un bleu plus clair que celui du ciel s’alignaient dans le fond, couverts de milliers de corneilles et de corbeaux. Puis petit à petit, d’une semaine à l’autre, je recouvrai la perception des formes et des couleurs. C’était le signe d’un lent retour à la vie et même à la joie de vivre, malgré tout ».

Cette joie de vivre « malgré tout », qui participe de la simple reconnaissance de l’homme envers la Création (rappelons le fidèle attachement de Czapski à la vision judéo-chrétienne de celle-ci), l’artiste nous la fait partager, dans ses paysages, avec autant de mobilité que de hardiesse, et croissantes avec les années, tantôt de folle exubérance et tantôt de profond recueillement.

Du paysage académique si souvent voué au cliché conventionnel, voire touristique, dont on peut comprendre que les peintres du début du XXe siècle l’aient délaissé, Czapski est arrivé à renouveler l’approche en combinant et en dépassant, à sa façon toute personnelle, l’héritage de Cézanne, des impressionnistes, de Bonnard et de Matisse, ou bien encore de certains expressionnistes - nous pensons notamment à un Nolde.

Quel jeune artiste oserait, aujourd’hui, peindre des vaches dans un pré ? Le défi paraît considérable, et notamment en Suisse où le sujet constitue l’emblème par excellence de l’académisme champêtre. Or il n’est pas jusqu’à ce motif «impossible » que Czapski ne recharge de quelle lyrique et candide intensité dans ses Vaches blanches de 1970 au ciel gris serpillière traînant sur la profusion de verts des pacages, où les taches blanc crème évoquent les jouets de bois léger de notre enfance.

De la même façon, le peintre ose représenter, avec un mélange de feinte naïveté et d’audace picturale, tel Arc-en-ciel tout semblable à ceux qui nous ont émerveillé jadis, ou bien exalter les associations de couleurs les plus extravagantes dans tel Coucher de soleil, dans un dégradé, du vert nocturne impérieux au céladon le plus délicat, qui transite par un rouge semblant emprunté au lipstickde quelque star hollywoodienne.

Ou enfin, dans le Paysage or et violet de 1980, c’est toute la couleur du monde qui semble exulter, non point sous l’effet d’une euphorie artificielle ou d’une excitation seulement esthétique, mais dans le même élan qui fait de chacun de ces paysages une rencontre avec la poignante et mystérieuse beauté du monde.

Contemplation et fulgurance

La peinture de Czapski ne délivre pas, cela va sans dire, de message, mais incite à une expérience personnelle pleinement vécue, d’ordre à la fois esthétique, affectif et spirituel.

Plus que la « littérature » liée à ses thèmes, c’est, nous le répétons, la peinture elle-même qui nous touche en profondeur dans l’œuvre de Joseph Czapski.

Pour mieux nous expliquer, prenons encore l’exemple précis des Poires sur fond rouge,datant de 1973, et qui représente à nos yeux l’une des plus belles images de contemplation qui soient. De ce tableau, avec lequel nous avons le privilège de vivre depuis des années, ce sont aussi bien les couleurs, puis la composition, puis la touche, l’incandescente matière picturale qui nous ont saisi au premier regard.

Plus que la représentation de cinq fruits sur un guéridon, c’est un poème, à la fois un chant de louange à la beauté des choses et un cri de nostalgie évoquant le paradis perdu et le mal chevillé à la condition humaine. Car ici, autant que dans toute l’œuvre de Czapski, la beauté se trouve mêlée de douleur, voire de souillure. Jamais elle n’est seulement ornementale ; toujours elle exprime une présence et son ombre. En dépit de son harmonie paisible, le tableau nous hante de sa musique grave et lancinante. Ainsi le vert tendre de ces fruits est-il circonscrit par un cerne noir qui impose une espèce de basse continue à l’ensemble de la toile. Si l’on se rappelle l’évidente filiation de Bonnard à Czapski, comment ne pas voir aussi que la palette radieuse, mais déjà comme ombrée de mélancolie, du maître aimé, paraît irrémédiablement marquée, chez Czapski, par la conscience tragique de l’artiste revenu des enfers du XXe siècle ?

La double tendance de la contemplation et du bond que nous constatons à l’approche de son œuvre, Czapski l’a finalement dépassée, mais non sans difficultés : « Quant à moi, j’ai longtemps souffert de ce dualisme des approches, l’une analytique, cérébrale, issue de la tradition des Flamands, et, dans une certaine mesure, de celle des pointillistes, et l’autre, folle, inattendue à elle-même – un véritable saut dans le vie ».

Cela étant, le peintre est parvenu, à l’âge où tant d’artistes ne font que se répéter, à concilier ces deux tendances par le truchement d’admirables synthèses, dont les meilleures illustrations nous semblent les natures mortes des années 80.

Au demeurant, l’on aurait tort de se figurer l’évolution de Czapski comme ordonnée par un progrès linéaire. Bien plutôt, en comparant sa façon d’approcher les objets au cours des deux dernières décennies, nous constatons que le peintre est capable, à la même époque, de traiter la matière la plus moelleuse et la plus riche, d’une façon très sagement élaborée, ou de jeter sur la toile des couleurs plus crues ou plus frustes apparemment.

Mais est-il bien important de dissocier ces deux « vitesses » créatrices, dans la mesure où le peintre réussit, par l’une autant que par l’autre, à dire l’essentiel. Quelle que soit la densité de la matière qui tisse l’objet, celui-ci vit et vibre à tout coup. Le même guéridon, qui réapparaît maintes fois (et maintes fois différent) sur les toiles de Czapski, n’est pas plus ni moins présent quand il détache ses noirs à reflets argentés et telle corbeille de fruits veloutés sur fond pourpre, dans une tonalité qui évoque les contemplatifs espagnols, que lorsqu’il paraît comme réduit à sa quintessence dans une substance qui relève presque de l’aquarelle. Ce qui est sûr, c’est que « prompte », ou plus « lente », la touche de Czapski vit et vibre à l’unisson de l’être, au point de donner l’impression que la « personne » de l’objet palpite à la surface de la toile. Simultanément, la couleur exprime l’être intime de l’objet, et la forme, l’architecture du tableau participent elles aussi de cette fusion mystérieuse. De sorte que nous ne sommes plus devant tel vase, telle carafe ou tel groupe de mandarines, mais devant des êtres ressaisis dans leur nature profonde, devant des fenêtres ouvertes sur notre propre chant intérieur.

Si nous parlons de Joseph Czapski comme d’un peintre de l’essentiel, c’est parce que son art aboutit à un approfondissement de notre relation fondamentale avec le monde. Peut-être tous ses tableaux n’atteignent-ils pas à une égale densité, mais tous nous paraissent obéir à la même visée. Quoique d’une saisissante variété, par ses gammes de couleurs autant que par la façon du peintre de traiter toute la matière picturale, l’œuvre de Czapski participe d’une aventure artistique et spirituelle d’un seul tenant. Songeons, devant certaines toiles de ces dernières années, telle la vision des Deux bols blancs de 1987, qu’il s’agit là de créations d’un nonagénaire menacé de cécité : mais loin de conclure au phénomène ou à la performance, sachons à notre tour en voir l’essentiel.

1. Du Pays d’En-haut à Silvaplana, via Bad Ragaz. Ce que signifie rêver à la Suisse et comment s’en sortir. De la réalité réelle, du kitsch et des nuances de l'authentique...

1. Du Pays d’En-haut à Silvaplana, via Bad Ragaz. Ce que signifie rêver à la Suisse et comment s’en sortir. De la réalité réelle, du kitsch et des nuances de l'authentique...

des zombies sympas.

des zombies sympas.

Il y a donc de l’indécision dans l’air, de l’insouciance lacustre et son contraire calviniste, de la nonchalance méditerranéenne et un vieux fonds d’angoisse nordique qui s’exacerbe jusqu’à de noirs désespoirs, de la rondeur truculente et de cette timidité rusée teintée d’hypocrisie se perpétuant comme un rappel des temps d’occupation.

Il y a donc de l’indécision dans l’air, de l’insouciance lacustre et son contraire calviniste, de la nonchalance méditerranéenne et un vieux fonds d’angoisse nordique qui s’exacerbe jusqu’à de noirs désespoirs, de la rondeur truculente et de cette timidité rusée teintée d’hypocrisie se perpétuant comme un rappel des temps d’occupation.

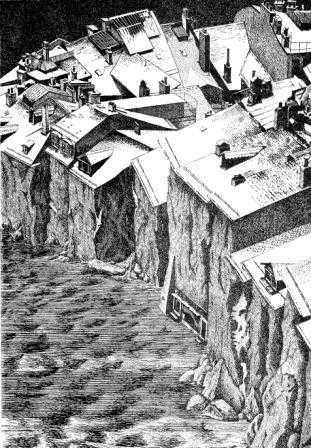

Lausanne n’a jamais été bien belle dans sa partie construite, si l’on excepte sa cathédrale et ce qu’il reste de sa partie médiévale ou de ses fleurons du XVIIIe siècle, souvent sacrifiés par l’incurie privée ou publique ressortissant au même esprit philistin d’une moyenne bourgeoisie pragmatique et sans goût sûr. Parce que la ville n’a jamais eu de patriciat, comme à Fribourg ou Genève, Berne ou Zurich, ses choix architecturaux ou urbanistiques ont toujours été mal équilibrés ou patauds, comme en témoignent, je me répète, ses monuments publics et jusqu’aux statues de ses jardins.

Lausanne n’a jamais été bien belle dans sa partie construite, si l’on excepte sa cathédrale et ce qu’il reste de sa partie médiévale ou de ses fleurons du XVIIIe siècle, souvent sacrifiés par l’incurie privée ou publique ressortissant au même esprit philistin d’une moyenne bourgeoisie pragmatique et sans goût sûr. Parce que la ville n’a jamais eu de patriciat, comme à Fribourg ou Genève, Berne ou Zurich, ses choix architecturaux ou urbanistiques ont toujours été mal équilibrés ou patauds, comme en témoignent, je me répète, ses monuments publics et jusqu’aux statues de ses jardins.

À propos des 100 Cervin de JLK)

À propos des 100 Cervin de JLK)

Question mode de vie on était aussi en phase : Kevin se faisait un joli salaire chez Microsoft et Marjo n’aimait pas trop les animaux à cause des déprédations sur le mobilier et des voisins, même au septième étage.

Question mode de vie on était aussi en phase : Kevin se faisait un joli salaire chez Microsoft et Marjo n’aimait pas trop les animaux à cause des déprédations sur le mobilier et des voisins, même au septième étage.