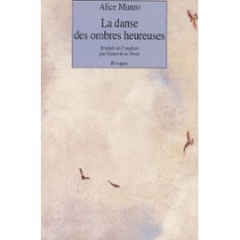

À propos de La Danse des ombres heureuses

1. Le Cowboy des Frères Walker

On entre dans le monde d'Alice Munro par la porte d'une maison décatie, dans les années 30. La mère de la jeune narratrice est en train, sous la lampe, de lui coudre des habits avant la rentrée des classes, faits de vêtements à elle qu'elle a retaillés. C'est le soir et le père propose à sa fille: "Tu veux qu'on aille voir si le lac est toujours là ?"

C'est du lac Huron qu'il s'agit, que borde la "vieille ville" de Tuppertown dont la première évocation rappelle les images de la Grande Dépression vue par le photographe Walker Evans. Nul cafard pour autant, malgré la fatigue de la mère, dans cette première nouvelle, intitulée Le Cowboy des Frères Walker, du premier recueil d'Alice Munro, La danse des ombres heureuses, dont la publication originale date de 1968 et qui fut aussitôt gratifié du prestigieux prix canadien du Gouverneur général. Le présent recueil de sept nouvelles, traduit par Geneviève Doze et paru en 2002 seulement, est à vrai dire une compilation de deux livres. Mais illico se découvre un auteur hors norme par son ton, son don d'observation reliant sans cesse le moindre détail à l'ensemble, sensible en même temps au tragique de la condition humaine et au comique de la vie. Pas étonnant qu'on ait comparé Alice Munro à Tchékhov, dont elle a l'incisive acuité du regard et la tendresse non sucrée.

Si la déglingue économique et sociale des années 30 est immédiatement perceptible dans Le cow-boy des Frères Walker, qui n'a rien du récit genre western, la gaieté du père de la narratrice contraste aussi bien avec ses difficultés économiques. Naguère éleveur de renards argentés, il en est réduit aujourd'hui à colporter, de ferme en ferme, tout un bazar de sirops pour la toux ou de vermifuges, d'épices diverses ou d'ustensiles de toute sorte. Sa femme en conçoit de la honte. Les écoliers se moquent de ses enfants, mais sa bonne humeur a le dessus même quand, du haut d'une fenêtre de ferme hostile, on lui balance le contenu d'un pot de chambre. Dans la foulée, accompagné cette fois de ses deux enfants, il va retrouver une vieille connaissance qui lui rappellera un autre temps et une autre vie ignorée jusque-là de sa fille qui conclut ainsi: " Alors, tandis que mon frère cherche des lapins sur la route, mon père conduit et je sens sa vie remonter son cours dans cette fin d'après-midi, de plus en plus sombre et étrange, comme un paysage sous l'emprise d'un sortilège qui le rend amène, banal et familier tant que vous le regardez mais le change, dès que vous avez le dos tourné, en quelque chose que vous ne connaîtrez jamais, avec des climats de toutes sortes et des distances dépassant votre imagination"...

2. La danse des ombres heureuses

La maîtresse de piano est une vénérable institution internationale, qui mérite d'être évoquée de pair avec le club occulte des anciens élèves d'innombrables maîtresse de piano généralement célibataires et à chignons plus ou moins stricts, à dégaines plus ou moins victoriennes jusqu'au tournant de mai 68. Je me rappelle la nôtre au nom de Gill Moll, haute et stylée demoiselle au chignon serré et aux mains ailées, sans âge à nos yeux d'enfants, à la fois exigeante et compréhensive, à tout le moins fière de produire ses élèves en redoutées Auditions. Dans le même quartier des hauts de Lausanne où elle nous recevait processionnaient, les après-midi de soleil, les enfants handicapés d'une institution spécialisée dans laquelle la même demoiselle, adepte de la théosophie et des pratiques pédagogiques de Rudolf Steiner, donnait parfois des leçons.

Or nous retrouvons très précisément, dans La Danse des ombres heureuses d'Alice Munro, deuxième nouvelle du recueil éponyme, cette confrontation, poussée à son extrémité avec une délicatesse de chaque mot, des mères plus ou moins accablées et des élèves plus ou moins enthousiastes d'une demoiselle Marsalles, et des enfant "pas comme les autres" qu'elle a invités pour la première fois, au jour de la fameuse audition qu'elle s'obstine à maintenir au calendrier en dépit de son vieillissement. L'attention extrême que la nouvelliste porte à chaque détail physique ou psychologique - ici dans les réactions des mères accompagnant leurs mômes chez la vieille fille un peu clochette mais si bonne (elle a préparé pour chaque élève un cadeau de l'espèce la plus surannée, genre livres édifiants ou instructifs...), et leur vague effroi à l'arrivée des "petits crétins", autant que dans la candeur de Miss Marsalle semblant une créature angélique à peu près hors du temps - le temps du morceau de piano intitulé La Danse des ombres heureuses joué par une adolescente à l'air un "peu spécial" -, et l'inscription du récit dans le décor social merveilleusement suggéré lui aussi de la bourgade de province, vont de pair avec le sentiment plus intime et plus profond lié au temps qui passe, donnant plus de relief aux personnages très finement dessinés, avec quel humour délicieusement peste aussi, et quelle tendresse...

3. La Carte postale

L'ironie du sort a plus d'un tour dans son sac, pourrait-on se dire en lisant la troisième nouvelle de ce premier recueil, si l'ironie avait un sac et si ce qu'on appelle "le sort" n'était pas, souvent, que le fait du hasard ou le fruit de la stupidité, de la négligence ou de la suffisance aveugle - chacun en jugera à l'évocation pimentée des relations entretenues par un gros type vieillissant (quoique pas mal conservé) au prénom de Clare, nettement plus âgé que la protagoniste, brave vendeuse au double prénom de Helen Louise (que sa mère s'obstine à prononcer alors qu'elle s'est défaite résolument de Louise), laquelle Helen consent à ce que Clare dispose de temps à autre de son corps (jusqu'à lui mordre les cheveux) en attendant que le décès de sa mère (à lui, donc) leur permette de se marier en dépit d'un léger décalage de rang social.

Bien entendu, la carte postale que reçoit Helen de Clare, en voyage en Floride comme chaque année (et chaque année sans elle) est censée lui prouver que son prétendant (il l'a demandée en mariage une première fois mais elle l'a remballé à l'époque) pense à elle même s'il n'a rien à lui raconter de spécial, mais ce qu'on appelle le sort montre parfois de l'ironie - et c'est cette fois le cas dans la vie d'Helen quand celle-ci apprend que Clare vient de se marier en Floride. Or on pourrait en conclure que c'est "bien fait pour elle" ou que "c'est la vie", mais la nouvelliste a elle aussi plus d'un tour dans son sac...

Si l'extrême sensibilité d'Alice Munro n'est jamais débridée ni méchante, alors que tout ce qu'elle voit et perçoit (à savoir tout ce qui est visible et perceptible sous les faux-semblants) pourrait l'y porter, jamais elle ne lénifie pour autant ni ne se contente de platitudes, justement, du genre "c'est la vie". De fait, c'est le détail, souvent incongru, et révélateur ô combien du plus trompeur "ordinaire" de la vie, précisément, qui l'intéresse et rend chacune de ses pages aussi surprenante et captivante alors qu'elle ne semble parler que du tout-venant quotidien, des choses et des gens comme ils sont - comme nous sommes tous alors que le temps passe...

Lorsque Helen, folle de rage jalouse, va hurler nuitamment sous les fenêtres de celui (déjà presque chauve) qui a disposé de son corps sans qu'elle le considère tout à fait comme son amant, pas un instant on n'aurait l'idée de rire, ni de pleurer non plus, et plus que "c'est la vie" on se dit que "telle est la vérité" en pensant un peu à "ces gens-là" que chante Brel et auxquels, finalement, il n'est pas sûr que nous ne ressemblions pas un peu, n'est-ce pas...

4. Images

4. Images

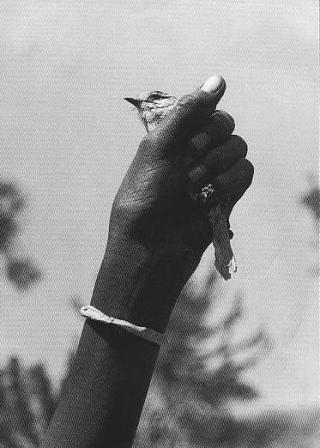

L'amour filial est parfois un mélange d'attachement réel et d'autre chose de plus ou moins avouable, pas loin de l'effroi voire même de la haine, et c'est ce qui apparaît comme dans un éclair dans la scène "outdoors" la plus frappante de cette nouvelle à l'improbable titre d' Images, où l'on voit une adolescente assez farouche terrifiée, à distance, après l'apparition d'un homme aux airs agressifs, une hache à la main, par ce qu'elle croit l'attaque imminente du type contre son père en train de relever des pièges à rats musqués le long de la rivière: "L'homme s'est glissé entre les buissons, rejoignant mon père. Et à aucun moment n'ai-je imaginé, ni même espéré, autre chose que le pire"...

Or rien n'indique, dans cette nouvelle aux accents faulknériens, aucune animosité réelle entre le père et sa fille, mais l'ambiance est à la dure, et si la scène de la confrontation entre les deux hommes tourne court, les relations liant les personnages évoqués restent marqués par la rudesse des conditions de vie, avec deux personnages particulièrement saillants à cet égard: la très envahissante Mary McQuade, type de soignante à tout faire qui a l'art de se rendre indispensable pour mieux régenter un peu tout le monde, et le sauvage Joe Phippen qui vit comme un loup dans un terrier puant après l'incendie de sa maison.

Une bonne nouvelle a le plus souvent au moins deux "étages", comme les fusées à courte ou moyenne portée, ou disons deux "lignes", deux "motifs" qui s'entrecroisent ou s'imbriquent - à quoi Alice Munro ajoute souvent une sorte de "basse continue" liée au flux ou au reflux du temps.

Ainsi, dans Images, du premier "motif" consacré à l'évocation truculente du personnage de Mary, figure centrale d'un tableau épico-familial qui se développera beaucoup plus amplement des années plus tard (notamment dans le recueil Du côté de Castle Rock), se détache bientôt celui de la "fugue" en boucle du père et de la fille le long de la rivière, qui va faire apparaître tout le paysage environnant. Bien entendu, cette "construction" ne se voit aucunement au fil d'un récit bien fluide, mais la nouvelliste n'agence pas moins son récit avec un souci constant de lier le détail et l'ensemble et de les ressaisir dans une sorte d'orbe temporel impliquant la mémoire du lecteur...

5. Quelque chose que j'avais l'intention de te dire

5. Quelque chose que j'avais l'intention de te dire

La plus remarquable des sept nouvelles de ce premier recueil traduit (tirée du troisième livre d'Alice Munro, paru en 1974) est aussi la plus incisive et sourdement douloureuse, qui traite de la jalousie, travestie en sollicitude, et du mensonge calomnieux que la prénommée Ette improvise , à l'attention de son aînée plus belle et désirée qu'elle-même, prénommée Char, pour éloigner celle-ci de son premier amour de jeunesse. Il en va donc d'une secrète trahison faite "pour le bien" de Char, mais on verra qu'il n'est pas sûr que le mensonge de la jeune soeur n'ait pas été une bonne chose pour Char. "On ne sait jamais", dit-on en ces cas...

Ce qui est sûr, c'est que Char, à l'approche de la vingtaine, à l'été 1918, était la fille qu'on remarque pour sa beauté à l'"harmonie dédaigneuse", la classant dans la même catégorie "à part" que son premier soupirant Blaikie Noble, né coiffé et dégageant un charme insolent, insupportable à la jeune Ette.

À vrai dire c'est de soeurs ayant passé la cinquantaine qu'il s'agit en l'occurrence puisque plus de trente ans se sont écoulés depuis "les faits", à savoir par exemple l'épisode nocturne à la faveur duquel Ette a surpris sa soeur et son boy friend très étroitement enlacés sous un lilas - le visage de Char montrant une expression d'abandon qui, le temps d'un regard affolé, saisit sa soeur puînée: "De cette manière, Ette avait acquis une connaissance accrue, elle savait à quoi ressemblait Char quand elle était dépossédée d'elle-même, quand elle abdiquait". Or cette façon de conclure à l'"abdication", s'agissant d'une jeune amoureuse, en dit long sur le caractère d'Ette, du genre à ne "rien laisser passer", considérée comme une "terreur" dans sa boutique de couturière et restée à jamais "sur ses gardes".

Alice Munro n'est pas du genre à dorer la pilule, pas plus qu'elle ne force le trait ou qu'elle ne pousse au noir comme c'est le cas, parfois, d'une Patricia Highsmith ou, en crescendo dans ses récits de plus en plus désespérés, du grand Tchékhov auquel on la compare souvent. Moins mélancolique que celui-ci, la nouvelliste décrit en outre ici un monde - le Canada des années 1915-1940 - évidemment peu comparable, socialement et culturellement parlant, avec la Russie de la fin du XIXe siècle.

Très finement nuancés et détaillés, dans une atmosphère évoquant en filigrane "ce qui aurait pu être et n'a pas été", les portraits contrastés d'Ette et de Char, d'Arthur qui est devenu l'époux "attentionné" de celle-ci, ou de Blaikie le fils à papa un peu déclassé trente ans plus tard, nous touchent également sous le regard songeusement souriant de la nouvelliste qui a passé dans sa vie, en ces années, le cap d'un divorce...

6. La vallée de l'Ottawa

Céline (l'écrivain, donc, l'irascible Louis-Ferdinand) affirmait que le roman de notre temps se réduisait en somme à la "lettre à la petite cousine", avec un mépris sous-entendant que ses seuls livres à lui étaient dignes d'intérêt. Or en lisant cette nouvelle évoquant le premier essai, par sa narratrice, de parler de sa mère, je me disais qu'un tel récit relève tout à fait de ce que Céline qualifie de "lettre à la petite cousine", comme on pourrait le dire aussi d'une bonne partie des livres de Balzac, qui méprisait Stendhal, ou de Proust, qui méprisait Balzac.

Il faut se méfier du mépris des écrivains, qui s'en tiennent souvent à la règle exclusive du "mon verbe contre le tien", plus que des petites cousines, des tantes et de nos aïeux terriens de la vallée de l'Ottawa ou de l'Oberland bernois.

Les liens de famille intéressent beaucoup la nouvelliste, descendante de migrants écossais ou irlandais plus ou moins snobs ou crève-la-faim - comme on le verra dans divers récits ultérieurs -, et son intérêt nous intéresse, comme il a intéressé des nombreux auteurs de toutes langues, proportionné à l'intérêt que nous portons à nos propres liens familiaux. Ainsi l'effort que fait la narratrice de "ressusciter" sa mère, nous intéresse autant par ce qu'elle dit de celle-ci, en ses jeunes années ou diminuée par la maladie de Parkinson, que par la frise de personnages que sa remémoration fait apparaître dans cette vallée de l'Ottawa qui n'a de "vallée" que l'appellation, révélant à mesure d'autres temps et d'autres moeurs que chacun rapporte à ses propres souvenirs - d'où la très large résonnance de ces nouvelles traduites en de nombreuses langues.

Ainsi l'évocation des rudes paysans de ces régions m'a-t-elle rappelé une certaine Rose de Pinsec, vieille montagnarde valaisanne qui, lorsqu'on lui demandait si la télévision ne lui manquait pas sur son alpage, répondait simplement: "Pas besoin". Et les portraits des tantes Lena ou Dodie, entre autres petites cousines, n'en finiront pas de rappeler à chaque lecteur moult présences de naguère ou de jadis. Que vivent donc les "petites cousines", et que les écrivains s'opiniâtrent à nous en parler comme ça leur chante - pourvu que "ça chante..."

7. Le Matériau

La première page de la dernière des sept nouvelles du premier recueil d'Alice Munro vaut la peine d'être citée en entier: "Je ne me tiens pas au courant de ce qu'écrit Hugo. Il m' arrive de voir son nom, à la bibliothèque, sur la couverture de quelque revue littéraire que je n'ouvre pas; il y a bien douze ans que je n'ai pas ouvert de revue littéraire, Dieu merci. Ou bien que je lise dans un journal, ou que je voie sur une affiche - ce peut être également à la bibliothèque, ou dans une librairie - l'annonce d'un colloque à l'université, auquel Hugo serait amené par avion pour débattre de l'état du roman aujourd'hui, de la nouvelle contemporaine, nu nouveau nationalisme dans notre littérature. Ensuite, je me demande: les gens vont-ils vraiment y aller, des gens qui pourraient être en train de nager, de boire ou de se promener, vont-ils vraiment se déplacer jusqu'au campus, chercher la salle et s'asseoir sagement pour écouter ces hommes vaniteux et pinailleurs ? Des hommes bouffis, dogmatiques, débraillés, voilà comme je les vois, dorlotés par la vie universitaire, la vie littéraire, les femmes. Les gens vont aller les écouter déclarer que cela ne vaut plus la peine de lire tel ou tel auteur, et qu'il faut lire tel autre; les entendre rejeter, glorifier, discuter, glousser et choquer. Les gens, dis-je, mais il s'agit des femmes, des femmes d'un certain âge comme moi, vives et frémissantes, espérant poser des questions intelligentes et ne pas se ridiculiser; des jeunes filles aux cheveux soyeux, noyées dans l'adoration, souhaitant accrocher le regard de l'un des hommes sur l'estrade. Les jeunes filles, les femmes aussi, tombent amoureuses d'hommes de cette espèce, s'imaginant qu'ils détiennent un pouvoir.

Les épouses des hommes sur l'estrade ne font pas partie de cet auditoire. Elles sont en train de faire le marché, de mettre de l'ordre ou de prendre un verre. Leurs vies tournent autour de la nourriture, du désordre, des maisons, des voitures et de l'argent. Il faut qu'elles pensent à faire poser les pneus-neige, aller la banque, rendre les bouteilles de bière, parce que leurs maris sont si brillants, si talentueux, si incapables qu'il faut en prendre soin pour l'amour des paroles qu'ils vont proférer. Les femmes de l'auditoire sont mariées à des ingénieurs, à des médecins, à des hommes d'affaires. Je les connais, ce sont mes amies. Certaines d'entre elles se sont tournées vers la littérature de façon frivole, il est vrai, mais la plupart viennent modestement, avec un immense espoir passager. Elles encaissent le mépris des hommes sur l'estrade comme si elles le méritaient; elles sont à demi convaincues de le mériter effectivement, à cause de leurs maisons, de leurs chaussures coûteuses et de leurs maris qui lisent Arthur Hailey".

Pour un public francophone, on dirait plutôt que les maris philistins de ces femmes lisent Gérard de Villiers ou Sulitzer, mais peu importe. Ce qui importe, en revanche, est la suite à double fond (peut-être même triple ou quadruple fond) de la nouvelle où il sera question à la fois des motifs d'un divorce et de la rivalité entre gens de lettres, de la connaissance et de la méconnaissance réciproques scellant une relation conjugale, du point de vue d'une femme sur son ex et de la façon pour un écrivain de se servir du matériau de sa vie privée pour en faire des histoires apparemment objectives (Alice Munro en sait un bout à ce propos...) ou encore de ce que nous pouvons apprendre d'un proche par le truchement de ses écrits, notamment.

On en a un peu soupé des écrivains-profs ou des écrivains-journalistes qui ne semblent capables de parler que de leur milieu, mais tout dépend évidemment de ce qu'un auteur fait de ce "matériau", qu'il s'agisse de Nabokov observant son professeur Pnine ou de J.M. Coetzee racontant les faits et gestes d'Elizabeth Costello. Pareil en ce qui concerne Alice Munro, qui peut nous faire comprendre l'incompatibilité foncière de deux personnages en décrivant leurs attitudes respectives devant la problème d'une pompe à eau défectueuse qui risque de noyer l'appartement de la voisine du dessous...

La narratrice de cette nouvelle, qui travaille pour un éditeur et a épousé un ingénieur peu porté sur le roman après avoir divorcé de l'écrivain Hugo, relève à propos de celui-ci: "Cet homme était un mystère pour moi. Longtemps après qu'il fut devenu mon amant, puis mon mari, il est resté, reste encore mystérieux"...

La conclusion de la nouvelle, qui ravirait un René Girard en ce qu'elle illustre, incidemment bien sûr, le dépassement d'une mauvaise rivalité mimétique, est finalement un hommage ironique à la vertu d'exorcisme de la littérature. On ne saurait mieux, par ailleurs, montrer les risques encourus par celles et ceux qui fréquentent de trop près ces drôles d'animaux que sont les écrivains...

Alice Munro. La Danse des ombres heureuses. Traduit de l'anglais par Geneviève Doze. Rivages poche, 2004

.

De Dostoïevski claquant au jeu les roubles de son ménage, à Lénine rêvant de révolution entre Genève et Zurich, en passant par Nabokov (ennemi juré du Bolchevik) qui chasse le papillon dans les Préalpes, toutes les Russies se mélangent en Suisse sans frayer beaucoup, il faut le souligner, avec l'habitant. Ainsi peut-on bien parler d'une Suisse russe, comme l'a illustré le romancier moscovite Mikhaïl Chichkine dans une fresque passionnante aux mille anecdotes. Le tableau fait peu de place aux échanges idéologiques ou politiques qui se firent parfois entre Suisses et Russes, privilégiant les figures révolutionnaires à la Lénine, Bakounine ou Kropotkine, sans les idéaliser.

De Dostoïevski claquant au jeu les roubles de son ménage, à Lénine rêvant de révolution entre Genève et Zurich, en passant par Nabokov (ennemi juré du Bolchevik) qui chasse le papillon dans les Préalpes, toutes les Russies se mélangent en Suisse sans frayer beaucoup, il faut le souligner, avec l'habitant. Ainsi peut-on bien parler d'une Suisse russe, comme l'a illustré le romancier moscovite Mikhaïl Chichkine dans une fresque passionnante aux mille anecdotes. Le tableau fait peu de place aux échanges idéologiques ou politiques qui se firent parfois entre Suisses et Russes, privilégiant les figures révolutionnaires à la Lénine, Bakounine ou Kropotkine, sans les idéaliser. La Suisse russe passe donc par Zurich, où se réfugiera (notamment) Chagall, dont les vitraux légendaires ornent la Fraumünster; et c'est là que Soljenitsyne vivra son premier exil. Là aussi que Mikhaïl Chikchine lui-même s'est établi en 1995, partageant la vie de la traductrice Franziska Stöcklin et lui-même employé comme interprète à l'accueil des requérants d'asile. Or cette fonction a fourni, au puissant romancier qu'il est assurément, l'inappréciable matériau humain qu'il a filtré dans le plus beau de ses livres, Le Cheveu de Vénus, écrit à Zurich en russe et traduit en plusieurs langues.

La Suisse russe passe donc par Zurich, où se réfugiera (notamment) Chagall, dont les vitraux légendaires ornent la Fraumünster; et c'est là que Soljenitsyne vivra son premier exil. Là aussi que Mikhaïl Chikchine lui-même s'est établi en 1995, partageant la vie de la traductrice Franziska Stöcklin et lui-même employé comme interprète à l'accueil des requérants d'asile. Or cette fonction a fourni, au puissant romancier qu'il est assurément, l'inappréciable matériau humain qu'il a filtré dans le plus beau de ses livres, Le Cheveu de Vénus, écrit à Zurich en russe et traduit en plusieurs langues. La Suisse russe de Mikhaïl Chichkine passe également par Berne et les Grisons, le Tessin (bonjour Kandinsky !) et les Ormonts, le château de Chillon où Gogol grava son nom avant de situer un épisode des Âmes mortes à Vevey, et enfin Lausanne où l'on retrouve tout un monde insoupçonné de princes déchus et d'étudiants hâves, le philosophe Vladimir Soloviev (de passage) ou la géniale Marina Tsvetaeva.

La Suisse russe de Mikhaïl Chichkine passe également par Berne et les Grisons, le Tessin (bonjour Kandinsky !) et les Ormonts, le château de Chillon où Gogol grava son nom avant de situer un épisode des Âmes mortes à Vevey, et enfin Lausanne où l'on retrouve tout un monde insoupçonné de princes déchus et d'étudiants hâves, le philosophe Vladimir Soloviev (de passage) ou la géniale Marina Tsvetaeva.

C'est un livre humainement très attachant que Gens du lac de Janine Massard, qui nous vaut également une chronique d'un grand intérêt historique et une oeuvre littéraire originale par sa façon de transcrire le langage et la mentalité des riverains romands du Léman.

C'est un livre humainement très attachant que Gens du lac de Janine Massard, qui nous vaut également une chronique d'un grand intérêt historique et une oeuvre littéraire originale par sa façon de transcrire le langage et la mentalité des riverains romands du Léman.  Janine Massard. Gens du lac. Editions Campiche, 191p.

Janine Massard. Gens du lac. Editions Campiche, 191p.

Son observation carabinée porte sur la société contemporaine à tous les étages, de l'Administration nationale aux fonds régionaux d'art contemporain où s'exposent des serpillères et des tas de sable, avec leur commune langue de bois technocratique ou conceptuelle.

Son observation carabinée porte sur la société contemporaine à tous les étages, de l'Administration nationale aux fonds régionaux d'art contemporain où s'exposent des serpillères et des tas de sable, avec leur commune langue de bois technocratique ou conceptuelle.  Le dernier voyage en Grand Espace Renault, passé à écouter avec sa mère les concertos de piano leur rappelant maints souvenirs partagés, est un premier régal mélancolique: cultivée mais tendrement revêche, sa mère lui reproche de ne point peindre de "paysages qui se vendent". En outre, les retrouvailles avec une amoureuse jamais oubliée, Claire de son prénom, marquent une autre ligne mélodique du roman.

Le dernier voyage en Grand Espace Renault, passé à écouter avec sa mère les concertos de piano leur rappelant maints souvenirs partagés, est un premier régal mélancolique: cultivée mais tendrement revêche, sa mère lui reproche de ne point peindre de "paysages qui se vendent". En outre, les retrouvailles avec une amoureuse jamais oubliée, Claire de son prénom, marquent une autre ligne mélodique du roman.  Et c'est parti pour un bout de film avec ce clown triste, dont les premières séquences "font fort" dans le genre bobos Deschiens. Bref, je reviendrai sur la médecine revigorante de l'excellent Docteur Lamalattie, homéopathe dont les doses d'arsenic font illico le plus doux effet. J'y reviendrai naturellement après consommation du plein tube...

Et c'est parti pour un bout de film avec ce clown triste, dont les premières séquences "font fort" dans le genre bobos Deschiens. Bref, je reviendrai sur la médecine revigorante de l'excellent Docteur Lamalattie, homéopathe dont les doses d'arsenic font illico le plus doux effet. J'y reviendrai naturellement après consommation du plein tube...

Flash-back sur 39 Rue de Berne:

Flash-back sur 39 Rue de Berne:

4. Images

4. Images

Voilà pour la troisième page de Fiasco FM. Or il ne faut douter de rien pour déposer douze carnets dans un nombril ou comparer des narines à deux sucres d'or, mais l'amour ne doute de rien quand le chagrin lui scie le coeur et lui électrise les sens: le monde alors lui devient à la fois plus que réel (le surréalisme est autre chose) et porte son expression au délire mêlé de constats surexacts: "Je commence à palper fébrilement toutes les poches de mon coeur, de mon corps, et de mon manteau bleu marine pour mettre la main sur le stylo qui putain de merde devrait bien se trouver quelque part"...

Voilà pour la troisième page de Fiasco FM. Or il ne faut douter de rien pour déposer douze carnets dans un nombril ou comparer des narines à deux sucres d'or, mais l'amour ne doute de rien quand le chagrin lui scie le coeur et lui électrise les sens: le monde alors lui devient à la fois plus que réel (le surréalisme est autre chose) et porte son expression au délire mêlé de constats surexacts: "Je commence à palper fébrilement toutes les poches de mon coeur, de mon corps, et de mon manteau bleu marine pour mettre la main sur le stylo qui putain de merde devrait bien se trouver quelque part"...

Flynn Maria Bergman. Fiasco FM. art & fiction, 2013

Flynn Maria Bergman. Fiasco FM. art & fiction, 2013

Celui-ci est au coeur aussi de Fiasco FM, littéralement truffé de petits messages et autres déclarations godiches de toute sorte. On peut être punk et resté nunuche comme une lectrice de Duras et de Confidences : le romantisme a ses raisons qu'Alberto Sordi justifie d'un baiser plein de lèvres quand la jeune mariée, lectrice précisément du roman-photo Le Sheik blanc, se pointe à Cinecittà pour voir l'idole qui répond, croit-elle, personnellement à ses lettres. On trouve le même genre de situation dans Miss Lonelyhearts de Nathanael West, où celle qui répond au courrier du coeur d'un journal se trouve être un teigneux littérateur féru de Dostoïevski.

Celui-ci est au coeur aussi de Fiasco FM, littéralement truffé de petits messages et autres déclarations godiches de toute sorte. On peut être punk et resté nunuche comme une lectrice de Duras et de Confidences : le romantisme a ses raisons qu'Alberto Sordi justifie d'un baiser plein de lèvres quand la jeune mariée, lectrice précisément du roman-photo Le Sheik blanc, se pointe à Cinecittà pour voir l'idole qui répond, croit-elle, personnellement à ses lettres. On trouve le même genre de situation dans Miss Lonelyhearts de Nathanael West, où celle qui répond au courrier du coeur d'un journal se trouve être un teigneux littérateur féru de Dostoïevski. Applaudissements à tout rompre, aussi, à la fin du Sheik blanc de Fellini: quand la jeune mariée, de retour à Rome de Cinecittà, humiliée par le sordide Sordi en turban et décidée à en finir avec la vie au lieu de rejoindre son niais de mari tout neuf, se jette solennellement dans le Tibre, dont les eaux à cet endroit ont à peine plus de profondeur que celles d'un seau...

Applaudissements à tout rompre, aussi, à la fin du Sheik blanc de Fellini: quand la jeune mariée, de retour à Rome de Cinecittà, humiliée par le sordide Sordi en turban et décidée à en finir avec la vie au lieu de rejoindre son niais de mari tout neuf, se jette solennellement dans le Tibre, dont les eaux à cet endroit ont à peine plus de profondeur que celles d'un seau...

Mais Flynn s'obstine et cite maintenant Cioran, l'ascète (mon oeil) se gorgeant de chocolat sur son divan dont notre naïf poète est persuadé qu'il savait parler aux femmes, concluant cependant ceci qui tient mieux la route: "C'est peut-être ça, être un gentleman, dire simplementla vérité".

Mais Flynn s'obstine et cite maintenant Cioran, l'ascète (mon oeil) se gorgeant de chocolat sur son divan dont notre naïf poète est persuadé qu'il savait parler aux femmes, concluant cependant ceci qui tient mieux la route: "C'est peut-être ça, être un gentleman, dire simplementla vérité".

Flynn Maria Bergmann, Fiasco FM. Art & fiction, 2013, 128p.

Flynn Maria Bergmann, Fiasco FM. Art & fiction, 2013, 128p.

Slobodan Despot. Le Miel. Gallimard, 128p. En vente début janvier.

Slobodan Despot. Le Miel. Gallimard, 128p. En vente début janvier.

Dialogue schizo

Dialogue schizo Moi l'un: - Pas du tout: j'en suis au contraire très soucieux, mais il y a une façon de faire passer l'argent avant la chose qui me rend cette obsession suspecte. Le rapport qualité-prix: c'est la justesse, d'abord, d'une relation équilibrée. Une boutique, comme il en pullule à Benidorm, qui vend tout à 1 euro, c'est déjà la rupture de cet équilibre. J'ai horreur de ça autant que du prix d'une chambre surestimé ou d'un repas de merde correspondant au goût de chiotte de touristes incultes.

Moi l'un: - Pas du tout: j'en suis au contraire très soucieux, mais il y a une façon de faire passer l'argent avant la chose qui me rend cette obsession suspecte. Le rapport qualité-prix: c'est la justesse, d'abord, d'une relation équilibrée. Une boutique, comme il en pullule à Benidorm, qui vend tout à 1 euro, c'est déjà la rupture de cet équilibre. J'ai horreur de ça autant que du prix d'une chambre surestimé ou d'un repas de merde correspondant au goût de chiotte de touristes incultes.  Moi l'un: - Et comment ! D'ailleurs je t'ai vu te régaler l'autre jour au Puig Campana avec nos amis de La Fuente: une paella qui en soit une, à un prix honnête. Tu sais que je ne suis ni fou de table et moins encore connaisseur, mais un bon repas est le premier signe d'une culture de qualité, et je l'apprécierais de la même façon dans n'importe quelle maison d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud. Rien à voir avec le luxe. D'ailleurs celui-ci nous indiffère...

Moi l'un: - Et comment ! D'ailleurs je t'ai vu te régaler l'autre jour au Puig Campana avec nos amis de La Fuente: une paella qui en soit une, à un prix honnête. Tu sais que je ne suis ni fou de table et moins encore connaisseur, mais un bon repas est le premier signe d'une culture de qualité, et je l'apprécierais de la même façon dans n'importe quelle maison d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud. Rien à voir avec le luxe. D'ailleurs celui-ci nous indiffère...  Moi l'autre: - Avec vue, pourtant sur l'Alhambra...

Moi l'autre: - Avec vue, pourtant sur l'Alhambra... Moi l'un: - Hyper-intéressant d'apprendre, par notre Asturien préféré, qui a lui-même parcouru tous les degrés de l'échelle sociale, et qui a roulé sa bosse de par le monde et acquis une expérience humaine et professionnelle plus conséquente que maints diplômé intellos à grandes prétentions, que l'un des nababs de Benidorm est un ancien cordonnier qui a acquis des terrains et su en faire quelque chose avec des gens du pays avant que le bled de pêcheurs du coin ne devienne une espèce de Miami ou de Rio à l'espagnole

Moi l'un: - Hyper-intéressant d'apprendre, par notre Asturien préféré, qui a lui-même parcouru tous les degrés de l'échelle sociale, et qui a roulé sa bosse de par le monde et acquis une expérience humaine et professionnelle plus conséquente que maints diplômé intellos à grandes prétentions, que l'un des nababs de Benidorm est un ancien cordonnier qui a acquis des terrains et su en faire quelque chose avec des gens du pays avant que le bled de pêcheurs du coin ne devienne une espèce de Miami ou de Rio à l'espagnole  Moi l'autre: - C'est vrai que c'est un monde à elle seule que Lady Munro et ses nouvelles, et que nous avons vécu cette lecture pleine de gens comme un voyage dans le voyage.

Moi l'autre: - C'est vrai que c'est un monde à elle seule que Lady Munro et ses nouvelles, et que nous avons vécu cette lecture pleine de gens comme un voyage dans le voyage.  Moi l'autre: - En outre j'ai été impressionné par le bel usage du bois dans la maison espagnole, aux Asturies autant qu'en Andalousie. Rien du bois classe moyenne genre Ikea. Du vrai bois massif de vraie grande forêt. Au fil du voyage, les forêts nous ont d'ailleurs impressionné autant que les gens: les forêts domaniales de Touraine, les forêts des hauts de Bayonne, les forêts de Bucaçao ou les oliveraies d'Andalousie. Et puis il faudra parler aussi, plus tard, des parcs naturels d'Espagne, qui montrent un nouveau souci en matière de conservation des patrimoines biosphériques.

Moi l'autre: - En outre j'ai été impressionné par le bel usage du bois dans la maison espagnole, aux Asturies autant qu'en Andalousie. Rien du bois classe moyenne genre Ikea. Du vrai bois massif de vraie grande forêt. Au fil du voyage, les forêts nous ont d'ailleurs impressionné autant que les gens: les forêts domaniales de Touraine, les forêts des hauts de Bayonne, les forêts de Bucaçao ou les oliveraies d'Andalousie. Et puis il faudra parler aussi, plus tard, des parcs naturels d'Espagne, qui montrent un nouveau souci en matière de conservation des patrimoines biosphériques.

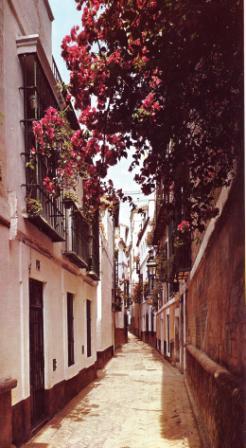

Dans cet hostal des quartiers populaires, ma chambre se trouve sur la terrasse du toit, juste sous les étoiles. C'est une cellule de trappiste dont le lit, le volet intérieur de la fenêtre et la porte sont du même fer peint vert céladon.Enfin il y a, sur une tablette branlante, une carafe d'eau claire et un verre modeste. Par la porte ouverte on voit la Giralda et des publicités lyriques.

Dans cet hostal des quartiers populaires, ma chambre se trouve sur la terrasse du toit, juste sous les étoiles. C'est une cellule de trappiste dont le lit, le volet intérieur de la fenêtre et la porte sont du même fer peint vert céladon.Enfin il y a, sur une tablette branlante, une carafe d'eau claire et un verre modeste. Par la porte ouverte on voit la Giralda et des publicités lyriques. Ce qui est le plus étonnant, quand on ne sait rien d'eux, c'est le sérieux des Espagnols. Il y a des clubs de notables, des réunions de poètes et des palais du jouet. Il y a, sur le zinc des bars, des serviettes en papier à foison qui sont utilisées gravement dans l'exercice de manger des douceurs.

Ce qui est le plus étonnant, quand on ne sait rien d'eux, c'est le sérieux des Espagnols. Il y a des clubs de notables, des réunions de poètes et des palais du jouet. Il y a, sur le zinc des bars, des serviettes en papier à foison qui sont utilisées gravement dans l'exercice de manger des douceurs.

Par la porte entrouverte de la chapelle on l’entend tonner, dans l’ombre où tremblotent les quinquets des cierges et moutonnent les mantilles de vieilles esseulées, le Savonarole de quartier dont la cellule austère est sûrement ornée du portrait de Franco, qui vitupère la “contestacion”, la “pornografia” et “las relaciones sexuales prematrimoniales” tandis que passent, dans la rue ensoleillée, des garçons et des filles fleurant le printemps et n’ayant visiblement de cesse que de se connaître selon la Bible...

Par la porte entrouverte de la chapelle on l’entend tonner, dans l’ombre où tremblotent les quinquets des cierges et moutonnent les mantilles de vieilles esseulées, le Savonarole de quartier dont la cellule austère est sûrement ornée du portrait de Franco, qui vitupère la “contestacion”, la “pornografia” et “las relaciones sexuales prematrimoniales” tandis que passent, dans la rue ensoleillée, des garçons et des filles fleurant le printemps et n’ayant visiblement de cesse que de se connaître selon la Bible...

Celle qui a dévasté le coeur sensible du jeune Américain / Ceux qui on vu le jeune Américain hésiter au bord de la falaise avant de s'allumer sagement un cône / Celle qui a préféré le Lusitanien bagarreur à l'étudiant romantique natif de Venice California / Ceux qui vont se royaumer dans l'arrière-pays de l'Alentejo dont les paysans pauvres étaient naguère taxés de communisme à la moindre revendication par les proprios latifundiaires / Celui qui s'est entiché de l'Anglaise aux dents de jument dont les économies lui ont permis de monter son petit négoce d'articles de pêche dans les ruelles du port de Carvoeiro / Celle qui sermonne les jeunes gens portés sur les botellones / Ceux qui préfèrent ramasser des cadavres de bouteilles que des noyées blondes / Celui qui voit toujours le beau côtés des choses même frelatées par le tourisme de masse / Celle qui se taille un joli succès au karaoké des résidents bavarois d'Albufeira et environs / Ceux qui vont pousser tout à l'heure jusqu'à Odeceixe pour voir si l'eau de la mer y est plus verte, etc.

Celle qui a dévasté le coeur sensible du jeune Américain / Ceux qui on vu le jeune Américain hésiter au bord de la falaise avant de s'allumer sagement un cône / Celle qui a préféré le Lusitanien bagarreur à l'étudiant romantique natif de Venice California / Ceux qui vont se royaumer dans l'arrière-pays de l'Alentejo dont les paysans pauvres étaient naguère taxés de communisme à la moindre revendication par les proprios latifundiaires / Celui qui s'est entiché de l'Anglaise aux dents de jument dont les économies lui ont permis de monter son petit négoce d'articles de pêche dans les ruelles du port de Carvoeiro / Celle qui sermonne les jeunes gens portés sur les botellones / Ceux qui préfèrent ramasser des cadavres de bouteilles que des noyées blondes / Celui qui voit toujours le beau côtés des choses même frelatées par le tourisme de masse / Celle qui se taille un joli succès au karaoké des résidents bavarois d'Albufeira et environs / Ceux qui vont pousser tout à l'heure jusqu'à Odeceixe pour voir si l'eau de la mer y est plus verte, etc.

Mais que sont donc Las catedralas ? Ce sont des roches trouées et sculptées par l'eau, le sable, le vent et le temps. La main humaine n'y est pour rien. D'aucuns y voient le job de Dieu, mais ça se discute. Ce qui importe est d'ailleurs le résultat, espectacular assurément: à savoir les cavités voûtées, les pilastres semblant posés sur le sable doucement consentant, des esquisses de portiques rappelant un peu Gaudì et des arches ornées tout de même inférieures, artistement parlant, à celles d'un facteur Cheval, ce visionnaire à brouette.

Mais que sont donc Las catedralas ? Ce sont des roches trouées et sculptées par l'eau, le sable, le vent et le temps. La main humaine n'y est pour rien. D'aucuns y voient le job de Dieu, mais ça se discute. Ce qui importe est d'ailleurs le résultat, espectacular assurément: à savoir les cavités voûtées, les pilastres semblant posés sur le sable doucement consentant, des esquisses de portiques rappelant un peu Gaudì et des arches ornées tout de même inférieures, artistement parlant, à celles d'un facteur Cheval, ce visionnaire à brouette.