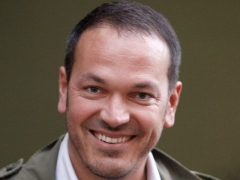

La 66e édition du Festival international du film s'ouvre mercredi 7 août, pour refléter les nouvelles réalisation du cinéma mondial, jusqu'au 17 août. Un nouveau directeur artistique, Carlo Chatrian, prend la succession des précédents compères Maire et Père, aux côtés du Président Marco Solari. La rétrospective sera consacrée à George Cukor, et Werner Herzog y recevra un Léopard d'honneur. La présence suisse y est réaffirmée avec, notamment, trois nouveaux films très attendus de réalisateurs romands: Yves Yersin, en compétition et, sur la Piazza Grande, Lionel Baier et Jean-Stéphane Bron. Pour le glamour: Nathalie Baye et Victoria Abril seront de la fête.

Dix-huit des vingt films en compétition internationale à Locarno seront des premières mondiales. Les producteurs de Feuchtgebiete (Zones humides) ont choisi le festival du film tessinois pour montrer au public l'adaptation cinématographique du roman de Charlotte Roche. Avec la Suissesse Carla Juri dans le rôle principal, l'adaptation du best-seller allemand est bien placée dans la course au Léopard d'or.

Resserrer les liens du festival tessinois avec son voisin du sud fait partie des objectifs fixés par le nouveau directeur, lui-même italien. Ainsi, pour la première fois depuis de nombreuses années un film italien sera à découvrir en première mondiale sur la Piazza Grande: La variabile umana de Bruno Oliviero.

Le cinéma américain est en revanche moins représenté que lors de précédentes éditions. Au moins deux productions américaines seront tout de même projetées à Locarno: Wrong Cops de Quentin Dupieux et We're de Millers, avec Jennifer Aniston.

Trois films suisses sont par ailleurs en compétition internationale pour le léopard d'or: Mary, Queen of Scots de Thomas Imbach. Tableau Noir d'Yves Yersin et Sangue de Pippo Delbono.

Le jury international sera dirigé par le réalisateur philippin Lav Diaz. Le festival débutera le 7 août prochain par la projection du film islandais Two Guns. La Piazza Grande dispose de l'un des plus grands écrans à ciel ouvert du monde et peut accueillir jusqu'à 8000 spectateurs.

George Cukor en rétrospective

George Cukor en rétrospective

Après Ernst Lubitsch (2010), Vicente Minelli (2011) et Otto Preminger (2012), la Rétrospective 2013, organisée en collaboration avec la Cinémathèque suisse, le Musée national du Cinéma de Turin et la Film Society of Lincoln Center de New York, sera dédiée au réalisateur américain George Cukor (1899-1983).

Le maître de la comédie hollywoodienne, lauréat d’un Oscar pour My Fair Lady (1964), a signé une cinquantaine de films et dirigé quelques-unes des plus grandes actrices du cinéma classique,telles Greta Garbo (Le roman de Marguerite Gautier, 1936), Judy Garland (Une étoile est née, 1954), Marilyn Monroe (Le Milliardaire, 1960), Sophia Loren (La diablesse en collant rose, 1960), Jane Fonda (Les liaisons coupables, 1962 ; L’oiseau bleu, 1976) et Katharine Hepburn (Holiday, 1938 ; Indiscrétions, 1940 ; Madame porte la culotte, 1949).

Le Festival proposera l’œuvre du réalisateur dans son intégralité et les films seront présentés dans les meilleures copies disponibles tout au long des onze jours de la manifestation. Les projections seront accompagnées de débats sur le cinéma de George Cukor, animés par des réalisateurs, des acteurs et des critiques invités à Locarno. Le public du Festival pourra aussi assister à une table ronde sur l’œuvre du réalisateur animée par Roberto Turigliatto, qui a été chargé de la Rétrospective.

Le Festival proposera l’œuvre du réalisateur dans son intégralité et les films seront présentés dans les meilleures copies disponibles tout au long des onze jours de la manifestation. Les projections seront accompagnées de débats sur le cinéma de George Cukor, animés par des réalisateurs, des acteurs et des critiques invités à Locarno. Le public du Festival pourra aussi assister à une table ronde sur l’œuvre du réalisateur animée par Roberto Turigliatto, qui a été chargé de la Rétrospective.

Carlo Chatrian, directeur artistique du Festival del film Locarno, déclare : « Depuis quelques années, le Festival poursuit un parcours de relecture du cinéma classique américain, en montrant comment un univers pourtant bien connu peut encore nous apprendre beaucoup de choses sur notre présent. Après les rétrospectives consacrées aux réalisateurs européens ayant débarqué en Amérique ou aux cinéastes ayant regardé l’Europe depuis l’Amérique, il m’a semblé opportun de conclure ce voyage au cœur du septième art avec un des exemples les plus purs de la maestria “hollywoodienne”. George Cukor n’est seulement un grand directeur d’actrices, ni l’architecte incomparable de nombreuses comédies ; c’est le cinéaste qui a le mieux interprété l’essence d’un cinéma qui, s’arrêtant à la surface des choses, réussit à faire surgir la profondeur de l’être et qui, en tout divertissant le spectateur, en exalte l’intelligence » .

Carlo Chatrian, directeur artistique du Festival del film Locarno, déclare : « Depuis quelques années, le Festival poursuit un parcours de relecture du cinéma classique américain, en montrant comment un univers pourtant bien connu peut encore nous apprendre beaucoup de choses sur notre présent. Après les rétrospectives consacrées aux réalisateurs européens ayant débarqué en Amérique ou aux cinéastes ayant regardé l’Europe depuis l’Amérique, il m’a semblé opportun de conclure ce voyage au cœur du septième art avec un des exemples les plus purs de la maestria “hollywoodienne”. George Cukor n’est seulement un grand directeur d’actrices, ni l’architecte incomparable de nombreuses comédies ; c’est le cinéaste qui a le mieux interprété l’essence d’un cinéma qui, s’arrêtant à la surface des choses, réussit à faire surgir la profondeur de l’être et qui, en tout divertissant le spectateur, en exalte l’intelligence » .

Léopard d'honneur à Werner Herzog

Le même Carlo Chatrian se dit «heureux de pouvoir accueillir à Locarno un réalisateur qui incarne autant l’esprit du Festival : au cours de sa longue carrière, Herzog a su passer de la fiction au documentaire, de productions à petits budgets à des films avec de grandes stars sans rien perdre de son identité. Si un prix n’est pas qu’une reconnaissance mais aussi un signal pour le futur, je pense que Werner Herzog est la personne la plus adaptée à tracer la route que le Festival veut emprunter. Une route qui pense le cinéma comme un acte qui implique et bouleverse les personnes qui le font et qui le voient. Un acte qui demande une ferme volonté tout autant qu’une prise de position précise. Celles-là même qui ont poussé Herzog à quitter son village des montagnes de Bavière pour parcourir les routes du monde et traduire en images et en son les expériences vécues, partagées, imaginées.»

Le même Carlo Chatrian se dit «heureux de pouvoir accueillir à Locarno un réalisateur qui incarne autant l’esprit du Festival : au cours de sa longue carrière, Herzog a su passer de la fiction au documentaire, de productions à petits budgets à des films avec de grandes stars sans rien perdre de son identité. Si un prix n’est pas qu’une reconnaissance mais aussi un signal pour le futur, je pense que Werner Herzog est la personne la plus adaptée à tracer la route que le Festival veut emprunter. Une route qui pense le cinéma comme un acte qui implique et bouleverse les personnes qui le font et qui le voient. Un acte qui demande une ferme volonté tout autant qu’une prise de position précise. Celles-là même qui ont poussé Herzog à quitter son village des montagnes de Bavière pour parcourir les routes du monde et traduire en images et en son les expériences vécues, partagées, imaginées.»

Outre la présentation d’une sélection d’œuvres représentatives de sa filmographie et la cérémonie de remise de prix sur la Piazza Grande, Werner Herzog participera à une conversation ouverte au public du Festival, modérée par Grazia Paganelli, auteur d’une monographie sur le réalisateur.

Werner Herzog, une des figures les plus importantes du cinéma allemand et international connaît le succès dès son premier long métrage, Signes de vie (Lebenszeichen, Ours d’argent du Meilleur premier long métrage à Berlin en 1968). Avec Aguirre, la colère de Dieu (Aguirre, der Zorn Gottes, 1972), il commence à travailler avec son ami/ennemi Klaus Kinski, protagoniste, entre autres, de Fitzcarraldo (1982, Prix de la mise en scène au Festival de Cannes) et Nosferatu, fantôme de la nuit (Nosferatu: Phantom der Nacht, 1979). Herzog s’impose aussi dans le cinéma documentaire, en consacrant à Klaus Kinski le portrait Ennemis intimes (Mein liebster Feind – Klaus Kinski, 1999), et en tournant des œuvres à succès comme Grizzly Man (2005) ou Rencontres au bout du monde (Encounters at the End of the World, 2007), nommé aux Oscars.

Les dix films présentés à l’occasion du Pardo d’onore Swisscom à Werner Herzog sont : Les nains aussi ont commencé petits (Auch Zwerge haben klein angefangen, 1970), Aguirre, la colère de Dieu (Aguirre, der Zorn Gottes, 1972), L’énigme de Kaspar Hauser (Jeder für sich und Gott gegen alle, 1974), Nosferatu, fantôme de la nuit (Nosferatu: Phantom der Nacht, 1979), Fitzcarraldo (1982), Le pays où rêvent les fourmis vertes (Wo die grünen Ameisen träumen, 1984), The White Diamond (2004), Grizzly Man (2005), The Wild Blue Yonder (2005), Dans l’oeil d’un tueur (My Son, My Son, What Have Ye Done, 2009).

Le Léopard d’honneur a déjà été remis à de grands maîtres tels Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Paul Verhoeven, Jean-Luc Godard, Abbas Kiarostami, Alain Tanner et Abel Ferrara.

Cinéma Suisse

Huit longs métrages et deux courts métrages suisses fêtent leur première mondiale au festival de Locarno. Avec la comédie Les grandes ondes de Lionel Baier et le documentaire de Jean-Stéphane Bron sur Christoph Blocher, deux films grand public sont au programme sur la Piazza Grande.

Avec trois films, le cinéma suisse est fortement représenté dans la compétition principale du 66e Festival del film Locarno, sa présence dans la compétition secondaire des «Cinéastes du présent» étant un peu moins importante.

Pour la compétition principale, le festival a sélectionné le nouveau long métrage de fiction Mary, Queen Of Scots de Thomas Imbach et le documentaire Tableau noir d’Yves Yersin sur l’école des Vieux-Prés, ainsi que la coproduction helvético-italienne Sangue, un film d’inspiration autobiographique de l’auteur et réalisateur italien Pippo Delbono.

L’harmonie, du Franco-Suisse Blaise Harrison est le seul film suisse à concourir dans la compétition «Cinéastes du présent». Mais ce ne sont pas moins de quatre films helvétiques qui sont programmés hors compétition dans cette section, dont les nouveaux films de Lorenz Merz, Cherry Pie, et de Benny Jaberg, The Green Serpent.

Les nouveaux films de deux cinéastes suisses romands, dont la première est attendue avec impatience, sont également projetés sur la Piazza Grande : Les grandes ondes (à l’ouest) de Lionel Baier et L’expérience Blocher de Jean-Stéphane Bron, un documentaire sur le politicien de l’UDC Christoph Blocher.

Les nouveaux films de deux cinéastes suisses romands, dont la première est attendue avec impatience, sont également projetés sur la Piazza Grande : Les grandes ondes (à l’ouest) de Lionel Baier et L’expérience Blocher de Jean-Stéphane Bron, un documentaire sur le politicien de l’UDC Christoph Blocher.

Documentaires suisses dans d’autres sections

Le documentaire Watermarks de Luc Schaedler, qui raconte les changements subis de nos jours par la population chinoise en raison du développement économique et social fulgurant, fête sa première mondiale dans le cadre de la Semaine de la critique. Dans la série Histoire(s) du Cinéma sont en outre projetés les deux documentaires restaurés d’Alexander J. Seiler, Ludwig Hohl et Palaver, Palaver.

Points forts de l’année

La section Appellations Suisse, qui se trouve depuis dix ans sous la responsabilité de SWISS FILMS, présente des films ayant eu beaucoup de succès aux festivals internationaux ou ayant marqué l’année cinématographique. Parmi les temps forts de cette sélection figurent le documentaire Karma Shadub de Ramòn Giger et Jan Gassmann récompensé du Grand prix à Nyon, le documentaire d’animation La nuit de l’ours de Frédéric et Samuel Guillaume, le documentaire Harry Dean Stanton: Partly Fiction de Sophie Huber, qui a parcouru une carrière festivalière internationale impressionnante, ainsi que le docu-fiction très apprécié par le public Verliebte Feinde de Werner Schweizer sur le célèbre couple politique Iris et Peter von Roten.

Enfin, une projection spéciale est consacrée à la cinéaste Jacqueline Veuve, décédée cette année peu après l’attribution du Quartz d’honneur. Le festival rend hommage à la grande dame du docu helvétique en projetant les films Les frères Bapst et La petite dame du Capitole.

Enfin, une projection spéciale est consacrée à la cinéaste Jacqueline Veuve, décédée cette année peu après l’attribution du Quartz d’honneur. Le festival rend hommage à la grande dame du docu helvétique en projetant les films Les frères Bapst et La petite dame du Capitole.

Joël Dicker. La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert. Editions Bernard de Fallois / L’Age d’homme, 653p.

Joël Dicker. La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert. Editions Bernard de Fallois / L’Age d’homme, 653p.

(Cette liste a été rédigée dans les marges d'Esprit d'hiver, magnifique dernier roman de Laura Kasischke, très probablement l'une des plus belles lecture à faire en cette fin d'année. Portrait merveilleusement nuancé d'une femme américaine en prise aux démons de la culpabilité, ce roman a paru, comme les précédentes traductions françaises de l'auteure, chez Christian Bourgois. La traductrice, Aurélie Tronchet, n'a pas à se sentir coupable plus que le lecteur ni la lectrice (!), bien au contraire...)

(Cette liste a été rédigée dans les marges d'Esprit d'hiver, magnifique dernier roman de Laura Kasischke, très probablement l'une des plus belles lecture à faire en cette fin d'année. Portrait merveilleusement nuancé d'une femme américaine en prise aux démons de la culpabilité, ce roman a paru, comme les précédentes traductions françaises de l'auteure, chez Christian Bourgois. La traductrice, Aurélie Tronchet, n'a pas à se sentir coupable plus que le lecteur ni la lectrice (!), bien au contraire...)

Ceux qui entendent des voix durant leur monté au ciel après quoi tout se tait quand Jupiter tonne / Celui qui a eu ses périodes Dalida et Janet Baker mais successivement / Celle qui est sensible au vibrato sexuel de la voix de Johnny Cash sans oser l'avouer à son psy aphone / Ceux qui ont l'oreille absolue mais pas de voix assortie dans le matos génétique / Celui qu'insupporte la voix doucereuse de l'abbé Crampon / Celle dont la voie a semblé tracée dès son contre-ut à la maternité des Bosquets / Ceux qui du dictionnaire préfèrent la "voix" rose / Celui qui se rappelle la voix enregistrée de Bergson comme blanchie par la technologie sommaire de l'époque / Celle qui fuit naturellement les voix aigres / Ceux qui n'ont pas voix au chapitre de l'évêché de Vesoul /

Ceux qui entendent des voix durant leur monté au ciel après quoi tout se tait quand Jupiter tonne / Celui qui a eu ses périodes Dalida et Janet Baker mais successivement / Celle qui est sensible au vibrato sexuel de la voix de Johnny Cash sans oser l'avouer à son psy aphone / Ceux qui ont l'oreille absolue mais pas de voix assortie dans le matos génétique / Celui qu'insupporte la voix doucereuse de l'abbé Crampon / Celle dont la voie a semblé tracée dès son contre-ut à la maternité des Bosquets / Ceux qui du dictionnaire préfèrent la "voix" rose / Celui qui se rappelle la voix enregistrée de Bergson comme blanchie par la technologie sommaire de l'époque / Celle qui fuit naturellement les voix aigres / Ceux qui n'ont pas voix au chapitre de l'évêché de Vesoul /  Celui qui se rappelle avoir interviewé Teresa Berganza en chaussettes d'intérieur style laine des Andes mais sans le bonnet à pattes / Celle qui fond quand elle entend Romeo l'apprenti mécano roucouler sous la fenêtre de son castel en banlieue / Ceux que tannent les voix de l'opéra chinois et pareil pour le kabuki / Celui qui pouffe lorsque Brünhilde vocalise dans son étole de bison / Celle qui affirme qu'ont sent le franc-maçon quand Saratoustra prend sa grosse voix / Ceux auxquels certaines dames prêtent imaginairement des verges d'or au jugé de leur voix d'airain et de leur nez saillant / Celui qui se nommait Chaliapine à son corps de garde défendant / Celle qui prend sa toute petite voix pour demander à son père la permission de sortir en boîte / Ceux qui ont la voix gainée de soie comme les mains invisibles des banquiers sans visages / Celui qui prend une voix docte genre Philippe Sollers parlant de Nietzsche (prononcer Nitch, comme le nain Atchoum) devant un parterre de dames que réjouit la perspective du Buffet offert par France Culture / Celle que la mue de son fils Alban réjouit au motif que les Petits Chanteurs à la Croix de Bois le lui rendront bientôt / Ceux qui avaient des voix d'anges alors qu'ils rêvaient déjà à leur première Harley-Davidson, etc.

Celui qui se rappelle avoir interviewé Teresa Berganza en chaussettes d'intérieur style laine des Andes mais sans le bonnet à pattes / Celle qui fond quand elle entend Romeo l'apprenti mécano roucouler sous la fenêtre de son castel en banlieue / Ceux que tannent les voix de l'opéra chinois et pareil pour le kabuki / Celui qui pouffe lorsque Brünhilde vocalise dans son étole de bison / Celle qui affirme qu'ont sent le franc-maçon quand Saratoustra prend sa grosse voix / Ceux auxquels certaines dames prêtent imaginairement des verges d'or au jugé de leur voix d'airain et de leur nez saillant / Celui qui se nommait Chaliapine à son corps de garde défendant / Celle qui prend sa toute petite voix pour demander à son père la permission de sortir en boîte / Ceux qui ont la voix gainée de soie comme les mains invisibles des banquiers sans visages / Celui qui prend une voix docte genre Philippe Sollers parlant de Nietzsche (prononcer Nitch, comme le nain Atchoum) devant un parterre de dames que réjouit la perspective du Buffet offert par France Culture / Celle que la mue de son fils Alban réjouit au motif que les Petits Chanteurs à la Croix de Bois le lui rendront bientôt / Ceux qui avaient des voix d'anges alors qu'ils rêvaient déjà à leur première Harley-Davidson, etc.

Le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian, déjà connu des festivaliers pour ses mémorables rétrospectives, a comblé les cinéphiles en leur proposant cette année l'intégrale des films de George Cukor et en gratifiant un autre grand créateur, Werner Herzog, d'un Léopard d'honneur. Alors que dix de ses films (dont plusieurs docus saisissants) étaient présentés, le cinéaste-aventurier allemand a marqué la Piazza de sa forte présence, autant que le mythique Christopher Lee cassé sur sa canne, la toujours sublime Faye Dunaway ou la non moins craquante Jacqueline Bisset, sans oublier Anna Karina et Victoria Abril...

Le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian, déjà connu des festivaliers pour ses mémorables rétrospectives, a comblé les cinéphiles en leur proposant cette année l'intégrale des films de George Cukor et en gratifiant un autre grand créateur, Werner Herzog, d'un Léopard d'honneur. Alors que dix de ses films (dont plusieurs docus saisissants) étaient présentés, le cinéaste-aventurier allemand a marqué la Piazza de sa forte présence, autant que le mythique Christopher Lee cassé sur sa canne, la toujours sublime Faye Dunaway ou la non moins craquante Jacqueline Bisset, sans oublier Anna Karina et Victoria Abril... La Suisse très présente

La Suisse très présente

Palmarès controversé

Palmarès controversé Quant au Tableau noir du Vaudois Yves Yersin, il a eu droit aussi à quatre mentions et autres prix, après un accueil extrêmement chaleureux des non spécialistes en salle. Le prix du public à Gabrielle, de la Québecoise Louis Archambault, autre émouvante plongée dans le monde des handicapés, rappelle enfin que le goût des gens, à Locarno, a droit de cité autant que celui des spécialistes...

Quant au Tableau noir du Vaudois Yves Yersin, il a eu droit aussi à quatre mentions et autres prix, après un accueil extrêmement chaleureux des non spécialistes en salle. Le prix du public à Gabrielle, de la Québecoise Louis Archambault, autre émouvante plongée dans le monde des handicapés, rappelle enfin que le goût des gens, à Locarno, a droit de cité autant que celui des spécialistes...

Né le 29 juin 1930 à Borzecin, près de Cracovie,

Né le 29 juin 1930 à Borzecin, près de Cracovie,

Comme on s'en doute, le cinéma selon Basil de Cunha reste, sinon marginal, en tout cas hors norme et lié à une expérience-limite.

Comme on s'en doute, le cinéma selon Basil de Cunha reste, sinon marginal, en tout cas hors norme et lié à une expérience-limite.

Bref, après quatre premiers films prospectant les multiples aspects de la réalité humaine, de la passion romantique selon Lenz (2006) à l'autofiction de Day is done, (2011), en passant par I was a swiss banker, (2007) Thomas Imbach poursuit une oeuvre se jouant des genres et des formes à l'enseigne d'un vrai cinéma d'auteur.

Bref, après quatre premiers films prospectant les multiples aspects de la réalité humaine, de la passion romantique selon Lenz (2006) à l'autofiction de Day is done, (2011), en passant par I was a swiss banker, (2007) Thomas Imbach poursuit une oeuvre se jouant des genres et des formes à l'enseigne d'un vrai cinéma d'auteur.

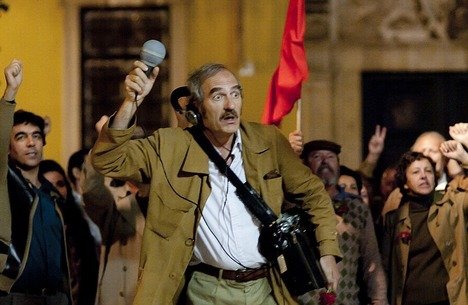

Seulement voilà: le propos de Jean-Stéphane Bron est tout autre que de dénoncer: il tient essentiellement à montrer, et d'abord que Blocher n'est en rien comparable à Hitler. En cinéaste sachant faire signifier un cadrage, il montre par exemple Christoph Blocher, au col du Gothard, encadré d'agents de sécurité, faisant un discours aux pierres ! On verra bien entendu, sur les plans suivants, le public fervent du tribun, comme on le retrouvera au long de son périple électoral. Mais les images parlent, autant que le rappel des faits évoquant la trajectoire économico-politique du bonhomme, entre bonnes affaires avec l'Afrique du Sud de l'apartheid et juteux contrats avec la Chine totalitaire. Rappelant clairement les étapes de la carrière du self made man, Jean-Stéphane Bron n'accumule pas les données documentaires comme dans

Seulement voilà: le propos de Jean-Stéphane Bron est tout autre que de dénoncer: il tient essentiellement à montrer, et d'abord que Blocher n'est en rien comparable à Hitler. En cinéaste sachant faire signifier un cadrage, il montre par exemple Christoph Blocher, au col du Gothard, encadré d'agents de sécurité, faisant un discours aux pierres ! On verra bien entendu, sur les plans suivants, le public fervent du tribun, comme on le retrouvera au long de son périple électoral. Mais les images parlent, autant que le rappel des faits évoquant la trajectoire économico-politique du bonhomme, entre bonnes affaires avec l'Afrique du Sud de l'apartheid et juteux contrats avec la Chine totalitaire. Rappelant clairement les étapes de la carrière du self made man, Jean-Stéphane Bron n'accumule pas les données documentaires comme dans  L'expérience Blocher

L'expérience Blocher

Belle façon, pour l'ancien projectionniste du cinéma d'Aubonne, devenu prof à l'ECAL et réalisateur des plus doués de la nouvelle génération du cinéma suisse, de rendre hommage à Jacqueline Veuve qui a "marrainé" ses premiers pas de cinéaste. Deux jours plus tôt et sur la même scène, la même complicité entre générations était manifestée par la toujours très belle Faye Dunaway félicitant le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian de faire, à Locarno, une si bonne place au jeune cinéma.

Belle façon, pour l'ancien projectionniste du cinéma d'Aubonne, devenu prof à l'ECAL et réalisateur des plus doués de la nouvelle génération du cinéma suisse, de rendre hommage à Jacqueline Veuve qui a "marrainé" ses premiers pas de cinéaste. Deux jours plus tôt et sur la même scène, la même complicité entre générations était manifestée par la toujours très belle Faye Dunaway félicitant le nouveau directeur artistique Carlo Chatrian de faire, à Locarno, une si bonne place au jeune cinéma.  C'est parti sur le ton doux-acide de

C'est parti sur le ton doux-acide de  l'équipe

l'équipe

D'emblée, la question de la confiance est posée au fils par le père. Il a besoin de fait, de croire que son père croit en lui autant que lui l'admire. Mais cette confiance, il le sait, ne sera acquise qu'en construisant son film tout en recomposant l'histoire de leur relation, où la mère jouera aussi un rôle déterminant. De fait, après la séparation des conjoints, Ramon a toujours vécu avec sa mère, qui se dit fondamentalement "inadaptée" et a souffert de voire ses propre "forces" épuisées par la présence de son artiste de conjoint. Tout cela qui pourrait se réduire, évidemment, à un récit de vie de plus traitant des relations père-fils, comme les réalisateurs romands Lionel Baier et Jacob Berger les ont déjà abordées, alors que l'ouvrage de Ramon Giger me semble, tant par son contenu émotionnel que par sa forme, conduire plus loin et plus haut: dans la fusion artistique d'un magnifique poème d'amour dont chaque plan signifie et se déploie en beauté plastique et musicale à la fois, sur la base d'une sorte de journal intime suivant la double ligne d'une vie et de la préparation du concert.

D'emblée, la question de la confiance est posée au fils par le père. Il a besoin de fait, de croire que son père croit en lui autant que lui l'admire. Mais cette confiance, il le sait, ne sera acquise qu'en construisant son film tout en recomposant l'histoire de leur relation, où la mère jouera aussi un rôle déterminant. De fait, après la séparation des conjoints, Ramon a toujours vécu avec sa mère, qui se dit fondamentalement "inadaptée" et a souffert de voire ses propre "forces" épuisées par la présence de son artiste de conjoint. Tout cela qui pourrait se réduire, évidemment, à un récit de vie de plus traitant des relations père-fils, comme les réalisateurs romands Lionel Baier et Jacob Berger les ont déjà abordées, alors que l'ouvrage de Ramon Giger me semble, tant par son contenu émotionnel que par sa forme, conduire plus loin et plus haut: dans la fusion artistique d'un magnifique poème d'amour dont chaque plan signifie et se déploie en beauté plastique et musicale à la fois, sur la base d'une sorte de journal intime suivant la double ligne d'une vie et de la préparation du concert. Plus que l'histoire des difficultés relationnelles rencontrées par Paul et Ramon, sur fond de première idylle enfantine, Karma Shadub évoque les multiples aspects, que nous avons tous vécus, de la relation entre parents et enfants, conjoints partageant de grands idéaux (c'est par Paul qu'Ursina est venu à la musique, et leur culture "libertaire" est commune, que relance d'ailleurs Ramon) ou se disputant dans les aléas de la vie quotidienne. Or le grand art de Ramon Giger tient à filtrer et à rendre leur place à tous ces éléments de la vie partagée. Chronique kaléidoscopique recomposée au fil d'un montage admirable de fluidité et de sensibilité purement cinématographique (tout le non-dit suggéré par le seul enchaînement des plans), Karma Shadub intègre les composantes concrètes d'une vie (la nature omniprésente, les maisons revisitées, le concert en train de se préparer avec les danseurs, etc.) et tous les mouvements de la relation en train de s'éprouver (doutes réitérés, hésitations, coups de gueule, retours en douceur) entre les protagonistes. Une grande tendresse imprègne, enfin, ce film développant les mêmes qualité d'observation et d'écoute que Die ruhige Jacke, premier ouvrage de Ramon Giger déjà remarqué à Visions du réel en 2010, posant déjà la question fondamentale de la communication difficile, en complicité avec un autiste, Bref, c'est avec un sentiment de profonde reconnaissance qu'on sort de la projection de Karma Shadub, à voir absolument et sans doute à revoir, à discuter et à méditer.

Plus que l'histoire des difficultés relationnelles rencontrées par Paul et Ramon, sur fond de première idylle enfantine, Karma Shadub évoque les multiples aspects, que nous avons tous vécus, de la relation entre parents et enfants, conjoints partageant de grands idéaux (c'est par Paul qu'Ursina est venu à la musique, et leur culture "libertaire" est commune, que relance d'ailleurs Ramon) ou se disputant dans les aléas de la vie quotidienne. Or le grand art de Ramon Giger tient à filtrer et à rendre leur place à tous ces éléments de la vie partagée. Chronique kaléidoscopique recomposée au fil d'un montage admirable de fluidité et de sensibilité purement cinématographique (tout le non-dit suggéré par le seul enchaînement des plans), Karma Shadub intègre les composantes concrètes d'une vie (la nature omniprésente, les maisons revisitées, le concert en train de se préparer avec les danseurs, etc.) et tous les mouvements de la relation en train de s'éprouver (doutes réitérés, hésitations, coups de gueule, retours en douceur) entre les protagonistes. Une grande tendresse imprègne, enfin, ce film développant les mêmes qualité d'observation et d'écoute que Die ruhige Jacke, premier ouvrage de Ramon Giger déjà remarqué à Visions du réel en 2010, posant déjà la question fondamentale de la communication difficile, en complicité avec un autiste, Bref, c'est avec un sentiment de profonde reconnaissance qu'on sort de la projection de Karma Shadub, à voir absolument et sans doute à revoir, à discuter et à méditer.

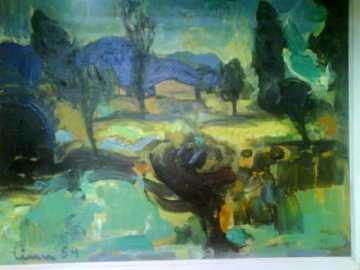

Carl Walter Liner (1914-1997), fils de Liner Carl August (1871-1946), un réaliste remarquable du début du XXe siècle, est un peintre qui a vécu les métamorphoses naturelles de la figuration à l’abstraction lyrique, pas loin d’un Nicolas de Staël. Longtemps installé à Paris, il est revenu en pays où il fait figure de maître, dont la belle cote sur le marché se vérifie.

Carl Walter Liner (1914-1997), fils de Liner Carl August (1871-1946), un réaliste remarquable du début du XXe siècle, est un peintre qui a vécu les métamorphoses naturelles de la figuration à l’abstraction lyrique, pas loin d’un Nicolas de Staël. Longtemps installé à Paris, il est revenu en pays où il fait figure de maître, dont la belle cote sur le marché se vérifie.  L’exposition actuelle de ses grands formats, au Musée Liner d’Appenzell, immense espace ultramoderne dont le Routard ne dit mot, illustre cette œuvre majestueuse dont je préfère, pour ma part, les petites formes et notamment les aquarelles les plus jetées ou les paysages stylisés, comme celui de la vitrine de Toni.

L’exposition actuelle de ses grands formats, au Musée Liner d’Appenzell, immense espace ultramoderne dont le Routard ne dit mot, illustre cette œuvre majestueuse dont je préfère, pour ma part, les petites formes et notamment les aquarelles les plus jetées ou les paysages stylisés, comme celui de la vitrine de Toni.

Toute cette après-midi, j’ai repris les chemins empruntés par Robert Walser et Carl Seelig autour du Säntis, écoqués dans les mémorables Promenades avec Robert Walser (Rivages) grisé par les verts indicibles de ces hautes terres, rappelant l’Irlande ou la Toscane, avec quelque chose d’unique dans le ton du pays. Dans ce même pays cohabitent le culte de la tradition et l’esprit d’aventure, le souci de l’ordre qui fait prescrire au randonneur de ne pas baigner son chien dans l’abreuvoir du bétail, en même temps qu’on laisse le bétail en liberté sur les terrasses à touristes. Nature et culture sont ainsi mêlées, avec une sorte de malice collective, d’intelligence et de gouaille débonnaire qui culmine dans les tonitruantes parties de jass (jeu de cartes pratiqué ici d’une manière toute spéciale), évoquant une société encore tenue ensemble à beaucoup d'égards. N’idéalisons pas, mais allez y voir…

Toute cette après-midi, j’ai repris les chemins empruntés par Robert Walser et Carl Seelig autour du Säntis, écoqués dans les mémorables Promenades avec Robert Walser (Rivages) grisé par les verts indicibles de ces hautes terres, rappelant l’Irlande ou la Toscane, avec quelque chose d’unique dans le ton du pays. Dans ce même pays cohabitent le culte de la tradition et l’esprit d’aventure, le souci de l’ordre qui fait prescrire au randonneur de ne pas baigner son chien dans l’abreuvoir du bétail, en même temps qu’on laisse le bétail en liberté sur les terrasses à touristes. Nature et culture sont ainsi mêlées, avec une sorte de malice collective, d’intelligence et de gouaille débonnaire qui culmine dans les tonitruantes parties de jass (jeu de cartes pratiqué ici d’une manière toute spéciale), évoquant une société encore tenue ensemble à beaucoup d'égards. N’idéalisons pas, mais allez y voir…

Or ce qui sidère, dans ce début de polémique absolument imbécile, c'est que le film de Jean-Stéphane Bron soit illico assimilé, par les bien-pensants, à un acte de propagande. Comme si le réalisateur lausannois, dès ses débuts, notamment avec son percutant court-métrage sur le thème des fiches (Connu de nos services), puis avec Le Génie helvétique, magistrale plongée documentaire dans les coulisses du palais fédéral, et ensuite avec Cleveland contre Wall-street , docu-fiction exemplaire sur la crise des subprimes à Detroit, n'avait pas prouvé son indépendance d'esprit et son intelligence démocratique pure de tout didactisme partisan.

Or ce qui sidère, dans ce début de polémique absolument imbécile, c'est que le film de Jean-Stéphane Bron soit illico assimilé, par les bien-pensants, à un acte de propagande. Comme si le réalisateur lausannois, dès ses débuts, notamment avec son percutant court-métrage sur le thème des fiches (Connu de nos services), puis avec Le Génie helvétique, magistrale plongée documentaire dans les coulisses du palais fédéral, et ensuite avec Cleveland contre Wall-street , docu-fiction exemplaire sur la crise des subprimes à Detroit, n'avait pas prouvé son indépendance d'esprit et son intelligence démocratique pure de tout didactisme partisan.

Le Festival proposera l’œuvre du réalisateur dans son intégralité et les films seront présentés dans les meilleures copies disponibles tout au long des onze jours de la manifestation. Les projections seront accompagnées de débats sur le cinéma de George Cukor, animés par des réalisateurs, des acteurs et des critiques invités à Locarno. Le public du Festival pourra aussi assister à une table ronde sur l’œuvre du réalisateur animée par Roberto Turigliatto, qui a été chargé de la Rétrospective.

Le Festival proposera l’œuvre du réalisateur dans son intégralité et les films seront présentés dans les meilleures copies disponibles tout au long des onze jours de la manifestation. Les projections seront accompagnées de débats sur le cinéma de George Cukor, animés par des réalisateurs, des acteurs et des critiques invités à Locarno. Le public du Festival pourra aussi assister à une table ronde sur l’œuvre du réalisateur animée par Roberto Turigliatto, qui a été chargé de la Rétrospective. Carlo Chatrian, directeur artistique du Festival del film Locarno, déclare : «

Carlo Chatrian, directeur artistique du Festival del film Locarno, déclare : «  Le même Carlo Chatrian se dit «heureux de pouvoir accueillir à Locarno un réalisateur qui incarne autant l’esprit du Festival : au cours de sa longue carrière, Herzog a su passer de la fiction au documentaire, de productions à petits budgets à des films avec de grandes stars sans rien perdre de son identité. Si un prix n’est pas qu’une reconnaissance mais aussi un signal pour le futur, je pense que Werner Herzog est la personne la plus adaptée à tracer la route que le Festival veut emprunter. Une route qui pense le cinéma comme un acte qui implique et bouleverse les personnes qui le font et qui le voient. Un acte qui demande une ferme volonté tout autant qu’une prise de position précise. Celles-là même qui ont poussé Herzog à quitter son village des montagnes de Bavière pour parcourir les routes du monde et traduire en images et en son les expériences vécues, partagées, imaginées.»

Le même Carlo Chatrian se dit «heureux de pouvoir accueillir à Locarno un réalisateur qui incarne autant l’esprit du Festival : au cours de sa longue carrière, Herzog a su passer de la fiction au documentaire, de productions à petits budgets à des films avec de grandes stars sans rien perdre de son identité. Si un prix n’est pas qu’une reconnaissance mais aussi un signal pour le futur, je pense que Werner Herzog est la personne la plus adaptée à tracer la route que le Festival veut emprunter. Une route qui pense le cinéma comme un acte qui implique et bouleverse les personnes qui le font et qui le voient. Un acte qui demande une ferme volonté tout autant qu’une prise de position précise. Celles-là même qui ont poussé Herzog à quitter son village des montagnes de Bavière pour parcourir les routes du monde et traduire en images et en son les expériences vécues, partagées, imaginées.»

Enfin, une projection spéciale est consacrée à la cinéaste Jacqueline Veuve, décédée cette année peu après l’attribution du Quartz d’honneur. Le festival rend hommage à la grande dame du docu helvétique en projetant les films

Enfin, une projection spéciale est consacrée à la cinéaste Jacqueline Veuve, décédée cette année peu après l’attribution du Quartz d’honneur. Le festival rend hommage à la grande dame du docu helvétique en projetant les films

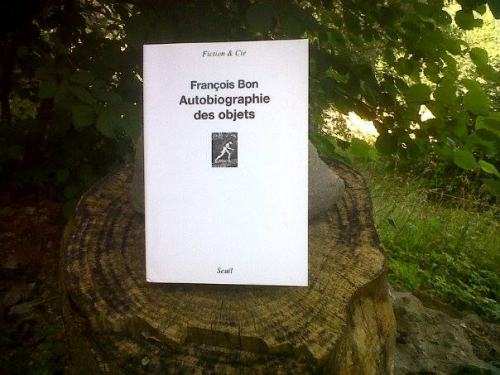

François Bon écrit par exemple ceci de la deux-chevaux: "Quatre roues sous un parapluie, c'était le projet de base de la deux-chevaux". Ce qui commence bien. C'est du lyrisme sans forcer. Continuant comme ça: "Dans les années soixante elle s'en éloigne, plus pimpante, les odeurs à l'intérieur sont toujours aussi réjouissantes, mêlant plastique, métal et tissu". Ensuite s'ajoutent de précises considérations techniques sur le véhicule par excellence de notre jeunesse, après le vélosolex, aboutissant au récit d'une équipée sans permis en ville que le père de l'auteur se retint de punir par une "terrible danse" puisque, garagiste et fils de, il était pour quelque chose dans les engouements mécaniques du bon fiston dont on constate à tous les coins de pages la passion respectueuse pour les objets de métier (sa première règle à calcul vaut son missel de première communion) ou de loisir (sa première guitare Yamaha).

François Bon écrit par exemple ceci de la deux-chevaux: "Quatre roues sous un parapluie, c'était le projet de base de la deux-chevaux". Ce qui commence bien. C'est du lyrisme sans forcer. Continuant comme ça: "Dans les années soixante elle s'en éloigne, plus pimpante, les odeurs à l'intérieur sont toujours aussi réjouissantes, mêlant plastique, métal et tissu". Ensuite s'ajoutent de précises considérations techniques sur le véhicule par excellence de notre jeunesse, après le vélosolex, aboutissant au récit d'une équipée sans permis en ville que le père de l'auteur se retint de punir par une "terrible danse" puisque, garagiste et fils de, il était pour quelque chose dans les engouements mécaniques du bon fiston dont on constate à tous les coins de pages la passion respectueuse pour les objets de métier (sa première règle à calcul vaut son missel de première communion) ou de loisir (sa première guitare Yamaha).