Gong sur le moment est à la fois mon surnom et la chose. En elle chaque coup retentit jusqu’aux extrémités de ses tsunamis. Je ne suis plus alors que ce battant du Big Bang originel annonçant l’universel Ding Dong.

Gong sur le moment est à la fois mon surnom et la chose. En elle chaque coup retentit jusqu’aux extrémités de ses tsunamis. Je ne suis plus alors que ce battant du Big Bang originel annonçant l’universel Ding Dong.

Après quoi je redeviens Monsieur Ming et elle Miss Mong, partenaires de ping-pong à l’Espace Détente de la prison de Sing-Sing.

littérature - Page 13

-

Le gong

-

Le lait des nuits

Maman renifle ces portulans humides avant même que je ne sache de quoi il retourne. La semence de ce jeune homme était surabondante, dira-t-elle plus tard avec le manque total de retenue qui caractérise souvent la mère typique.

Il me semble d’abord que cela sent la pêche. Non, ce n’est pas la pêche: c’est l’amande que cela sent, l’amande douce, plus exactement la fleur d’amandier dans le vent tiède, le verger tout blanc des matinées de printemps, ou je me fourre le nez là-dedans et je vois plein d’étoiles et je ne pense pas que ça sorte de moi: je me figure comme ça que je suis un pylône et que j’ai puisé dans la profondeur d’un puits de fuel blanc.

Longtemps cela s’épancha de moi par nappes au gré de rêves que je n’ai jamais notés, mais qui me reviennent parfois du tréfonds des années.

Enfin je redécouvre depuis peu ce plaisir pris à la chasteté par les curés et les joueurs d’échecs, quand le corps endormi fait l’amour au sommeil.

-

Radiations libidinales

J’ai localisé le site des Mille Phallus au moyen d’un banal détecteur de radiations, mais la communauté scientifique n’aura jamais vent de ma théorie relative auxdites radiations: la Carrière avant tout.

C’était pourtant clair. J’avais traversé cent fois ce coin de steppe supposé très à l’écart des zones à fouiller, et c’est en roulant un patin à ma nouvelle adjointe, arrivée trois jours plus tôt de Brisbane, prénom Darlene, vraiment la plante, que l’appareil s’est mis à grésiller.

- Tu vois ce qu’on rayonne, Baby, lui dis-je avec mon esprit coutumier, et je fis réviser l’appareil pour le travail du lendemain.

Or au soir du jour suivant, toujours avec Darlene, le détecteur recommence de s’agiter un max. Et là mon esprit scientifique se met à trotter; et ça se corse à l’instant où Darlene s’éloigne, puis quand elle revient. Sur quoi j’ordonne une fouille à cet endroit.

Le nom de Darlene fut associé au mien lorsque nos services diffusèrent la nouvelle de l’extraordinaire découverte de l’armée des Mille Phallus, et j’eus loisir de poursuivre mes observations initiales quand débarquèrent les médias du monde entier, avec leur lot de Superwomen.

Darlene ne fit aucune difficulté lorsque je lui recommandai de s’abstenir de la moindre allusion publique à nos petites expériences et à ma théorie. C’est à notre découverte qu’elle doit son nouveau poste de directrice de recherches à Melbourne. Notre secret est tout ce qui me rappelle cette liaison. D’ailleurs je ne m’attache jamais: la Science est une femme jalouse. -

Serial killer de la critique (?)

Cette peste de Martin Amis

« Lorsque je descends un livre en flèche, écrit Martin Ami, ce sont en général des clichés que je cite. Lorsque j’en porte un aux nues, ce sont en général les qualités inverses : la fraîcheur, l’énergie, la réverbération de la voix ».

Le cliché qui colle aux basques de Martin Amis est celui de l’écrivain méchant, genre serial killer de la critique, mais les citations surabondent, dans le recueil carabiné de Guerre au cliché, qui plaident pour une bonne méchanceté ou disons : une méchanceté pour la bonne cause, une saine férocité à l’encontre de la niaiserie et de la jobardise, avec des excès d’injustice liés au fait que le critique est lui-même écrivain.

Les écrivains qui font dans la critique ont une espèce de droit de cuissage particulier sur les textes qu’ils abordent : c’est leur force et leur limite qui se résument souvent à la formule : mon verbe contre le tien, ou un étage plus bas : ma tribu contre la tienne.

Martin Amis est à la fois un voyou, par sa génération (style dandy mod à patte d’éph) et une vieille femme de lettres par le milieu dont il est issu, fils de ponte des lettres (the famous Kingsley Amis) et dernier témoin historique d’une époque où la littérature était encore considérée comme la chose la plus importante du monde, une espèce de fauteuil suprême flanqué du strapontin fébrile de la critique littéraire.

Entre les deux sièges et sur le ton de l’éloge, Martin Amis parle merveilleusement de Nabokov ou de Saul Bellow, aussi bien qu’il excelle à fustiger les tombereaux de clichés de moult écrivains dont un Norman Mailer est le pachydermique parangon. Mais dans un cas comme dans l’autre, il parle vraiment de littérature. Il en parle aussi, mine de rien, et comme par défaut, quand il achoppe (c’est le voyou) à telle biographie d’Elvis Presley style Deschiens ou aux inénarrables mémoires d’Andy Warhol, summum de la vacuité snob touchant au sublime pathétique par saturation d’imbécillité.

Les éreintements, en matière de littérature et de jactance médiatique, ne relèvent souvent que du désir d’ « allumer » pour mieux se faire voir et valoir soi-même (l’ai-je bien descendu ?, etc), en manifestant une apparente liberté et en flattant le goût du public : ah ça, vous l’avez descendu, etc. Un Angelo Rinaldi a brillé dans le genre, avec talent et clinquant. Or Martin Amis est plus intéressant à cet égard que Rinaldi, en cela qu’il achoppe plus que celui-ci à « la chose ».

Quand il amorce une lecture de Ma vie d’homme de Philip Roth en écrivant que, « malgré la bêtise croissante des romans de Philip Roth depuis Portnoy et son complexe (1969), la qualité de son écriture n’a cessé de s’améliorer », Martin Amis fait plus qu’une boutade (les romans de Roth n’ont effectivement aucune intelligence de la sorte nabokovienne que prise Amis) ou qu’un mot facilement méprisant, dans la mesure où il entre vraiment en matière, lisant vraiment les livres de Roth et relevant leurs avancées et leurs impasses (selon lui, s’entend) avec pertinence, tandis que les critiques de Roth par Rinaldi restent épidermiques et futiles, au point qu’on se demande s’il a vraiment lu les livres qu’il démolit.

C’est en parlant de Nabokov que Martin Amis est le plus explicite à l’égard de ses propres exigences : « La plus grande partie de la critique littéraire a tendance à chercher, par delà, la littérature, autre chose. Le marxisme, la sociologie, la philosophie, la sémiologie, ou même la vie, cette étrange marchandise à laquelle le professeur Leavis ne cessait de répéter son attachement. Nabokov s’en tient à la chose même, à l’art, en essayant de nous faire « partager non pas les émotions des personnages qui peuplent le livre, mais celles de l’auteur ». Il voulait apprendre aux gens à lire. En outre, fût-ce à son insu, il essayait d’instiller chez autrui un amour de la littérature en révélant l’amour qu’il lui portait lui-même. Sa remarque sur les habitudes de lecture d’Emma Bovary résonne au rythme exact d’une sincère solennité :

« Flaubert a recours au même procédé artistique lorsqu’il énumère les vulgarités de Homais. Le sujet peut être grossier et peu alléchant ; son expression est modulée et équilibrée sur le plan artistique. C’est ce qu’on appelle le style. C’est ce qu’on appelle l’art. C’est la seule chose qui compte réellement dans un livre ».

Martin Amis. Guerre au cliché. Essais et critiques (1971-2000). Gallimard, coll. Du monde entier, 501pp. -

Ceux qui maximisent leur potentiel

Celui qui développe son aire de prédateur administratif / Celle qui met toujours une certaine human touch dans ses lettres de licenciement / Ceux qui ont lynché l’adjoint du chef de service dont on a découvert le passé de scientologue / Celui qui collectionne les méthodes d’assainissement financier / Celle qui a proposé ses escort girls au producteur d’Astérix aux Jeux Olympiques / Ceux qui affament un lynx qu’ils lâcheront à la pleine lune dans le Parc aux Biches / Celui qui était en train de rédiger son offre d’emploi à la firme Optima lorsque le plafond de son studio s’est effondré / Celle qui a entendu le plafond de son voisin Rudolf s’effondrer pendant qu’elle lisait le dernier Marc Levy / Ceux qui ont connu Rudolf à l’époque où il démarchait l’Encyclopédie du Bricolage / Celui qui décide de changer sa stratégie dans la gestion de ses pulsions primales / Celle qui envisage sérieusement de grever son budget pour l’achat d’un complexe cellulaire buste et décolleté à 148 euros / Ceux qui prétendent voir la vie plein écran / Celui qui dit à Rafik que les Arabes lui ont toujours paru plus performants que les Blacks / Celle qui a trouvé une solution innovante pour l’éclairage de son Coin Méditation / Ceux qui estiment que tout est déjà réglé par la Nature / Celui qui a rencontré Dalida au temps où elle devint Miss Egypte / Celle qui offre des dessous affriolants à sa belle-fille Zerline afin qu’elle fasse la reconquête de son fils adoré / Ceux qui vivent peinards dans les containers de l’usine à gaz désaffectée de la Banlieue Est, etc.

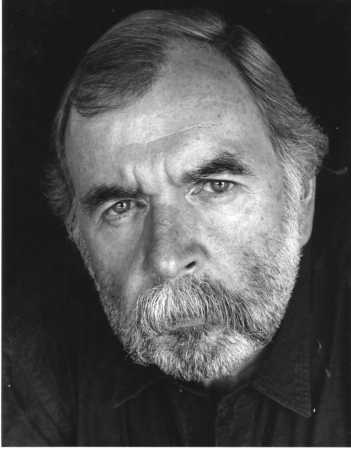

Photo Philip Seelen: JLK l'ombrageux.

-

Dans la farine

J’ai toujours aimé ses bras roses. Roses potelés. De porcelaine humide, genre Sèvres mou. Ses bras roses et ses seins de laitière.

Quand elle me roule dans la farine et qu’elle se penche au-dessus de moi, ses deux seins pressés l’un contre l’autre suffisent à ma paix.

Père lui recommande de ne pas oublier le sel, que je sois un homme nom de Dieu. Mère lui reproche de mettre trop de sa salive, mais elle n’en fera toujours qu’à sa tête et la voici qui tire la langue dès que Mère s’en va voir ailleurs si j’y suis.

Vient alors le jeu des trois nénés, vite en douce, qui me fait tant plaisir. Ma tête entre les deux choses chaudes, nous ne formons plus qu’un, et tout à l’heure le lait me viendra sûrement à la bouche.Dessin de Federico Fellini

-

Le rêveur éveillé

Thierry Vernet, peintreLe bouquet diurne. Huile sur toile, 65x54cm, 1990.

C’est un nouveau bonheur, après la découverte de la correspondance étincelante de Thierry Vernet, que de se replonger, par le truchement d’un beau texte dense et limpide du poète et historien d’art Jan Laurens Siesling, et un large aperçu des peintures de l’artiste, fort bien reproduites, dans l’espèce de rêve éveillé, et souvent enchanté, de ce peintre si original et si injustement méconnu. Le mérite de Jan Laurens Siesling et d’y introduire sans verbiage, avec modestie et délicatesse, la bonne distance de l'oeil extérieur, la ferveur mais aussi la compécente, en resituant pourtant avec précision l’artiste genevois établi à Paris, de sa formation peu académique à son grand voyage avec Nicolas Bouvier, avant une vie entière consacrée, aux côtés de Floristella Stephani, artiste elle aussi, à la seule peinture. Défendu par quelques galeristes, et surtout, les vingt dernières années de sa vie, par le couple de Plexus, à Chexbres (Vaud, Suisse), Barbara et Richard Aeschlimann, qui ont recueilli l’œuvre, Thierry Vernet aura vécu comme un franciscain, sans jamais en concevoir d’aigreur. Les dernières peintures qu’il eut encore la force de brosser, au stade final du cancer, n’expriment d’ailleurs qu’une sorte de psaume de reconnaissance, avec ce voile de mélancolie rêveuse qui flotte cependant sur toute l’œuvre. Au commentaire souvent éclairant de jan laurens Siesling, je reviendrai sous peu. Dans l’immédiat, cependant, ce sont les toiles de Thierry Vernet qui parleront ici, dont je m’impatiente de partager plus amplement la passion…

Jan Laurens Siesling. Thierry Vernet, peintre. Avant-propos de RichardAeschlimann. Plexus/Editions d’art Somogy, 145p.Jardin nocturne à Savona. Huile sur toile, 59x65cm, 1987.

-

L’alphabet mystérieux

« Je suis ce petit aveugle conduit par une main inconnue, venu contempler un moineau dans les jets d’encre des bambous ».

Yves Leclair, Manuel de contemplation en montagne, La Table Ronde, 2005JLK: L'oiseau petit. Aquarelle, 2006.

-

Ceux qui attendent leur tour

Celui qui n’aime pas se voir à la télé / Celle qui se noie dans la Marie Brizard / Ceux qui spéculent sur le cancer du pancréas de leur Boss / Celui qui évalue par écrit ceux qu’il fréquente / Celle qui aime se baigner nue / Ceux qui se sont réservé un vol orbital / Celui qui déchire le portrait de son père, et le recolle / Celle qui savoure le goût de son propre sang / Ceux qui rêvent de casser une manif / Celui qui se répète chaque matin devant sa glace qu’il n’est pas une fiote / Celle qui en veut à ceux qui la regardent et plus encore à ceux qui ne la regardent pas / Ceux qui aiment le tonnerre en montagne / Celui qui fume dans la voiture quand il a charge de l’enfant / Celle qui est sûre que Jean-Paul Sartre était un pédérasque / Ceux qui ponctuent leur discours de mots orduriers / Celle qui peint des nuages / Ceux qui se flattent de ne rien lire / Celui qui s’assume à tous les niveaux (dit-il) / Celle qui vit à 100 à l’heure (dit-elle) / Ceux qui sont de vrais battants (disent-ils) / Celui qui finit les verres des autres / Celle qui se targue de tout leur dire / Ceux qui rêvent de se faire un dealer / Celui qui dispose d’un destructeur de documents personnalisé / Celle qui combat les mauvaises odeurs du bureau / Ceux qui endurent tout en silence.

-

Ceux qui cheminent en silence

Celui que l’abjection des médias perturbe jusqu’à l’insomnie / Celle qui n’ose rien refuser à son cousin pacsé dont l’angora Poupon est tombé de son balcon du septième / Ceux qui hantent les couloirs de l’Hôpital des enfants / Celui qui comprend au seul regard de l’oncologue ce qui les attend ce matin / Celle qui estime que la maladie de l’employé Dufaux relève de la faute professionnelle grave à ce moment précis du développement de l’Entreprise / Ceux qui ont voté pour la professionnalisation du clown Tirliboum au service des petits cancéreux / Celui qui considère qu’il perd sa vie à la gagner / Celle qui imagine le choc que ce serait pour sa concierge Madame Lopez de la voir tomber du douzième sur le dallage juste devant sa loge / Ceux qui ont perdu toute estime d’eux-mêmes / Celui qui voit la vie comme à travers des barreaux (dit-il) / Celle qui endure le cynisme de l’infirmier Stello qui prétend que ses demandes d’analgésiques relèvent de tendances toxicomanes / Ceux qui font de moins en moins de pas dans le grand couloir / Celui qui a vu tripler le volume du bras de son fils atteint d’ostéosarcome dont il espérait faire une star du basket / Celle qui se sent en faute à chaque nouvelle flambée de ses métastases / ceux qui reviennent sous les fenêtres de leurs morts / Celui qui sait qu’il ne laissera aucun vide / Celle qui estime que le Téléthon est l’Honneur de la Télévision / Ceux qui ne laisseront personne toucher à leur chagrin, etc.Image: une peinture de Zdravko Mandic.

-

Naufragés de la solitude

En lisant Bonheur flottant de Matthias Zschokke.

Il est certains livres qui traduisent le sentiment diffus d'une époque ou d'une catégorie d'individus à un moment donné, et tel est assurément le cas du deuxième roman de Matthias Zschokke, Bonheur flottant, dont il émane un mélange de désenchantement et de révolte, de lassitude physique et métaphysique, sur fond de saturation et de ras-le-bol existentiel, assez caractéristique du tournant du siècle et du millénaire.

Le premier quartet de personnages, réunis sur un yacht au large de paisibles rives lacustres qu'on imagine suisses, est constitué d'une femme à la très forte personnalité, Tana de son prénom, et de trois anciens camarades d'école de celle-ci, qui se retrouvent sur son bateau comme de vieux enfants réunis «pour ne pas devoir réfléchir» ou «pour ne pas avoir froid». Plus précisément, il y a là l'ingénieur en Eaux et forêts Portman, du genre pragmatique qui se veut «trouveur» plus que chercheur; l'avocat-notaire Samuel qui se tue au travail pour soigner sa femme maladive et somnole le reste du temps; et enfin Linus, autrefois Lina, qui a renoncé à une carrière de chanteuse et découvert qu'elle était «plutôt faite pour être un homme» avant de se résigner à un sort «élimé» puisqu'aussi bien «il ne veut plus rien devenir, il ne veut plus qu'être».

Ces quatre compagnons, foncièrement mal à l'aise sur la terre ferme, où ils forment d'ailleurs «un tableau parfaitement ridicule», ont trouvé sur l'eau un refuge («Il n'y a qu'au large, sur l'eau que règne le calme») loin du monde et de leurs vies respectives où chaque fois, de surcroît, «ils échappent un peu plus les uns aux autres». Leur pacte amical consiste en effet à se ménager les uns des autres, et d'ailleurs ils n'ont quasiment plus rien à se dire, chacun ne s'exprimant guère désormais que par monologue.

Tana s'y déploie le plus abondamment, elle qui a beaucoup vécu et bourlingué mais déclare d'emblée qu'elle n'a «plus aucun plaisir» et qu'il ne lui «reste plus aujourd'hui, dorée et sucrée, que la poire de la mélancolie». Constatant sa décrépitude physique avec quelle cruelle lucidité, elle regrette de n'avoir pas assez flambé dans ses années ardentes, se moque des problèmes de rentes et de caisse maladie qui obsèdent ses concitoyens surprotégés, et déclare que «l'horreur, la vraie, c'est se trouver pris dans une accalmie». Pour résister au désespoir, elle s'est exercée à être plus présente au monde, comme ce sera le cas aussi de deux autres personnages apparaissant bientôt, prénommés Ellen et Roman, vivant à Berlin et se retrouvant une fois par semaine au Restaurant Au Jardin-Fleuri.

Un hasard bienvenu (pour la suite du roman notamment...) fait Ellen, en séjour dans ces régions, se réfugier à son tour sur le yacht où elle amène une soudaine bouffée de vie et d'histoires. Pendant qu'elle raconte la «vie de tous les jours» à ses hôtes d'une nuit, Roman, qui a publié jadis des livres dont personne ne se souvient, s'attache à renouer, lui aussi, un nouveau lien avec les choses et avec les mots. Comme Tana a redécouvert les «premiers plans» du paysage quotidien, il se voudrait humble chroniqueur, et fidèle, et spontané comme un enfant, de cela simplement qui est.

«Partout, tout le monde s'exprime sur tout et n'importe quoi, dit Tana, mais aucun de ces discours n'est vivant, les mots ne sont pas irrigués.» De la même façon, à Berlin, Roman «vit» la dégradation liée à la fausse parole, et cherche à lui résister. Or, tout le roman de Matthias Zschokke illustre ce double mouvement opposé de la dissolution et d'une résistance solitaire, voire atomisée, dans un climat de poésie crépusculaire frottée d'humour triste.

Matthias Zschokke. Bonheur flottant. Traduit de l'allemand par Patricia Zurcher. Editions Zoé, 284 pp. -

Au nom de la mère

de Jacques Chessex

Le jugement commun, selon lequel la qualité d’un individu peut s’évaluer à la façon dont il parle de son père ou de sa mère, est souvent révélateur chez les écrivains, et c’est particulièrement manifeste dans le dernier livre de Jacques Chessex, constituant à la fois une lettre d’amour posthume mêlant regrets, aveux et justifications; un nouvel élément décisif de la chronique familiale qui traverse l’œuvre, de Carabas au Désir de Dieu, ainsi que le plus beau portrait de femme que l’écrivain ait jamais tracé dans son œuvre. Nulle trouble inflexion œdipienne (« J’ai aimé ma mère comme une mère ») dans cette démarche dont la justesse de ton nous semble de part en part sans la moindre faille : s’il « prend sur lui », le fils ne joue pas pour autant les affreux, se reprochant certes de n’avoir pas assez montré à temps, à sa mère, qu’il l’aimait et désirait qu’elle reconnût elle aussi, à temps, cet amour, tout en ne cessant de multiplier les détails attestant un profond attachement réciproque. Mais longtemps, du vivant de sa mère, le fils aura pris le temps de ne pas dire à sa mère ce que la plupart d’entre nous se reprochent, post mortem, de n’avoir pas su assez dire. « En attendant le temps passait. Je rencontrais ma mère, je la blessais parce que tout en elle me blessait. Son esprit était droit, sa pensée juste, son élégance de bon goût, sa taille bien prise, son regard d’un bleu un peu gris était pur et me voyait. Et moi je n’étais pas digne de ce regard, de cette beauté, de cette humeur enjouée. Tant allait mon humeur à moi que ma gêne devenait tangible, et la querelle éclatait. »

« Un enfant sans cesse grandit », note le fils, père lui-même de deux fils, dans le chapitre de la fin du livre intitulé Pourquoi vous êtes-vous fait fils ?, en se demandant : « Et moi, enfant de ma mère, ai-je pris taille, force neuve, densité, - ai-je grandi en écrivant ce livre ? ». Or non seulement le lecteur aimerait dire à l’écrivain qu’il a grandi, l’homme et l’écrivain aussi, mais qu’il l’a fait grandir aussi, lui lecteur, en le ramenant à sa propre mère et aux manques de leur propre relation, pour revivre le temps de la présence et tout ce qui doit être dit pour être guéri.

« Ce qui se passe entre une mère et son fils relève d’un effroyable secret. J’ai habité ta chair, j’ai bu ton sang, tes pleurs, maintenant je te regarde tenant sur ta poitrine les fils d’une femme qui n’était pas toi et qui s’éloigne de moi, comme toi aussi, mère, tu t’éloignes de moi parce que je suis ombrageux, obscur, et fou. Parce que je vous trompe toutes les deux pour fuir et défier votre alliance. Parce que je bois seul et avec des imbéciles. Parce que je disparais dans mes livres, et que pour prétendre les écrire, je rôde et vis dix vies lointaines ».

Lucienne Vallotton, des Vallotton de Vallorbe, maîtres de forges et notables depuis des siècles, incarnait « la ténacité, la dignité, la pudeur, l’intelligence pratique, le goût viscéral de la terre et de la matière ». Aimant les fleurs et les oiseaux, les proverbes et La Fontaine pour faire pièce à la sottise ou la médisance, ne se confessait point comme les papistes, se méfiait des beaux parleurs, résistait aux folies de son intempestif époux, n’aimait pas les romans « trop sexuels » de son fils mais collectionnait la moindre coupure concernant celui-ci qu’elle aimait et qu’elle n’aimerait point voir, dit-il, pleurer de l’avoir point assez reconnue. « Dérision de mes singeries ! » Et le fils de découvrir encore, sur un film tourné un mois avant la mort de sa mère, ce vieil ange qui lui dit de son au-delà : « Touche-moi, palpe, écoute ma voix (…) ah presse-toi contre moi comme lorsque tu étais petit enfant et que tu collais ta bouche à ma poitrine ronde ».

On a lu bien des livres d’écrivains évoquant leur mère, et Jacques Chessex cite en passant Georges Bataille ou Albert Cohen, auquel il reproche justement ses trop suaves modulations. Or c’est plutôt du côté de la Lettre à ma mère d’un Simenon, pour la netteté et l’honnêteté, mais en plus profond aussi, en plujs baroique, en plus somptueux de style, que Pardon mère nous conduit, à la pointe d’une vraie douleur sans trémolo, face finalement à son propre sort reconnu de vieil orphelin: « O refuge de ma peine et d’avoir un jour à mourir »…

Jacques Chessex. Pardon mère. Grasset, 214p.

Comme une flûte d’os

Comme une flûte d’osLa mère de Jacques Chessex n’aimait rien tant que le chant du merle et La Fontaine, dont la limpidité toute simple ne se retrouve que par intermittences dans la poésie de son drôle d’oiseau de fils, où le baroque et le jazz syncopé, la rupture et l’abrupt, l’obscur et l’obscène vont de pair avec la clarté nette, Bach le matin (qui se prononce Baque comme Braque et baquet) et Schubert le soir ou Madeleine Peyroux : « Voix sur les confins perdue/Et reconnue par les anges/Qui la rendent avec la vue/Sur l’absolu qui dérange »…

Tout est pur à ceux qui sont purs, a dit un probable impur qui se fût reconnu dans le premier de ces poèmes amorcé comme ceci : « Dieu tu n’as pas dit que boue/Ni sanie sont déraison/Mais par dispersion et folie/Nous chantons », et finissant comme cela : « O traces par ce monde dur/ Où tu regardes sans limite/Dans ma bêtise je t’imite/Revanche des purs »…

Cerf au pré dru, cloche de neige, Christ aux collines, groin de saint porc ou frère âne, primevère sur lit de mort, Parole de rivière et miel de Satan : tout se mêle là-dedans et passent les animaux, doute et croyance, douces ou dures figures, et les plus ou moins purs salués au passage (Bacon au tombeau ou Jouve sur l’alpe « comme l’éther monte », Gustave Roud ou Jean-Paul II santo subito presto) et passent les lieux du profane puis s’en vient le temps prochain de notre mort - mais encore un chant s’il vous plaît (« J’aimais ta bouche si fière/Et nos cris glorieux de porcs ») et revit aussi bien Villon dans le sillon de nous tous frères humains : «Dans ta carcasse/Vieille nervure/Rameau et crasse/Vint l’écriture », avant l’ultime paraphe anticipé : «Beauté de moire/Ta pauvre trace/Injurie grâce/Mais quoi fut gloire »…

Jacques Chessex. Revanche des purs. Grasset, 133p.

Cet article a paru dans l'édition de 24Heures du 29 janvier 2008

Photo: Horst Tappe

-

Vent du Nord

Camperduin, ce jeudi 19 octobre 2007. – Il a fait ce soir un vent a decorner les élans bataves, le long de la dune ondulant sous la haute digue, mais comme elle etait bonne et bienvenue, cette formidable gifle a repetition du grand air de mer, après la traversee de l’immense plaine s’etalant sous l’immense ciel de Delft a Bergen, de pacages en bocages et par les forets de chenes de l’arriere-pays de Zandvoort. Je restais encore dans l’emotion du petit pan de mur jaune, retrouve hier au Mauritshuis de La Haye, puis sous les grands nuages chocolates de Delft, je me trouvais encore dans cette magie du souvenir quand tout a coup la porte s’est ouverte et toute grande, sur l’infini de sable soufflé et d’ecumes arrachees aux croupes des vagues enragees. Le present rugissait après la vieille melodie, la vigueur du soir nous redonnait des ailes au lendemain de l’eternelle reverie devant le petit pan de mur jaune que jai decouvert pour la premiere fois tel que Vermeer l’a peint, expose juste en face de la jeune fille a la perle…

Si souvent j’ai repense, ces derniers temps, a la mort de Bergotte et au petit pan de mur jaune, et le voici qui m’est apparu comme une infime lucarne dans le grand tableau aux nuages portant l’ombre et aux reflets de quelle presence fremissante… le revoici plus que reel tandis que la nuit monte de la mer sur la dune et la digue et gagne le ciel de son encre…

Photo JLK: la dune de Camperduin

Vermeer: Vue de Delft, Mauritshuis, La Haye.

-

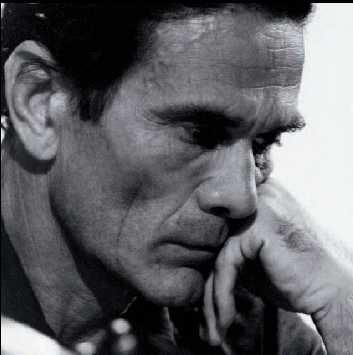

Pasolini et les fils

A en croire Pasolini, l’un des thèmes les plus mystérieux de la tragédie grecque est la prédestination des fils à payer les fautes des pères. Il n’importe pas que ceux-ci soient coupables ou innocents: les fils subiront la fatalité des crimes de leurs pères. La chose lui a longtemps paru absurde, puis il y a trouvé lui-même un fondement de vérité à l’observation de la société actuelle, dont la jeunesse lui paraît, à l’opposé des images conventionnelles, une sorte de vaste secte se reconnaissant aux mêmes postures et aux mêmes vêtements, au même jargon vague et au même regard terni, comme vidé de toute flamme personnelle.

“Après avoir élevé des barrières tendant à reléguer les pères dans un ghetto, écrit Pasolini, ils se sont trouvés enfermés dans le ghetto opposé”, Grégaires comme on ne le fut jamais, parce que s’identifiant à des modèles standardisé, les jeunes seraient selon lui à la merci de leurs pulsions autant que des abstractions de l’idéologie, déracinés, trop impatients ou trop soumis, trop conformistes ou trop arrogants. Surtout, écrit Pasolini: “Ils sont l’ambiguïté faite chair”. Pour eux, l’intégration ne serait plus un problème d’éthique mais un simple “arrangement”. Leur révolte tendrait à se codifier jusqu’à la normalisation, et leur refus de toute forme aboutirait à la dissolution de toute individualité affirmée...

-

Proust sur écoute

L’intégrale de la Recherche du temps perdu lue par de grands comédiensAndré Dussollier est-il crédible lorsque, la voix ferme et douce à la fois, il nous confie: «Longtemps, je me suis couché de bonne heure»? Ce qui est sûr, à l'écoute des pages célébrissimes du tout début de Du côté de chez Swann, évoquant les lisières du sommeil du jeune Marcel et son attente du baiser maternel, c'est que le comédien trouve le ton juste et la bonne cadence, la parfaite netteté d'élocution pour ne pas nous anesthésier à l'instant de nous embarquer dans l'immense traversée que constitue l'intégrale sonore de la Recherche du temps perdu de Marcel Proust, monument de la littérature française du XXe siècle désormais accessible sous coffret de 111 CD, subdivisé en 11 coffrets de 8 à 15 CD qu'on peut acquérir séparément, correspondant aux sept titres de l'ensemble.

Accomplie par six comédiens qui se sont répartis lesdits titres – sauf Le temps retrouvé que se partagent Michel Lonsdale, André Dussollier et Denis Podalydès -, cette lecture au long cours se module évidemment en fonction de chaque lecteur, mais aussi du climat de la séquence. C'est ainsi qu'on passe du naturel intimiste du premier roman (lu par Dussollier) à un ton plus mondain (Lambert Wilson dans A l'ombre des jeunes filles en fleurs) maniéré (Guillaume Gallienne dans Sodome et Gomorrhe) ou fondu en douceur chaleureuse (Michael Lonsdale dans Le temps retrouvé), avec toutes les nuances dictées par le «théâtre» inépuisablement varié du roman.

Mais quel public pour un tel objet? «Dès le début de cette entreprise d'une dizaine d'années, explique Adeline Defay, collaboratrice des éditions Thélème, de nouveaux «lecteurs» ont découvert Proust par ce biais. L'écoute se fait individuellement (en voiture) mais aussi en famille, dans une sorte d'immersion qui renvoie ensuite au livre. La vente, en librairies et dans le réseau des bibliothèques, suffit à rentabiliser la production, non subventionnée, pour laquelle les cachets des acteurs restent modérés.»

Spécialisées dans le livre enregistré, les éditions Thélème ont conquis un public diversifié avec un catalogue où voisinent Bashung et Sapho lisant la poésie française, Michel Piccoli interprétant Les fleurs du mal ou Denis Lavant revisitant Mallarmé, entre autres séries policières vouées à Agatha Christie ou Fred Vargas… A préciser enfin que le coffret Proust est complété par un livret très substantiel assorti d'une présentation de Jean-Yves Tadié, connaisseur s'il en est de la Recherche …

Marcel Proust. A La Recherche du temps perdu. Prix de l'intégrale: 365 euros. Chaque volume peut être acheté séparément -

A l’usine

Il se passe de drôles de choses dans les vestiaires de l’usine à glottes de tulipes.

- Surtout dans les vestiaires Messieurs, précise le délateur dont personne ne sait qu’il collectionne les revues spéciales.

Madame la Directrice ne montre rien de son vif intérêt.

- Continuez, Monsieur Thielemans.

- Les jardiniers s’attardent aux douches. On dit qu’il peut y en avoir jusqu’à des équipes entières. Cela fait beaucoup de savon.

Madame la Directrice sent maintenant qu’elle le tient.

- Ne me cachez rien, Thielemans.

- Ils se massent. Parfois il se mêlent aux impubères et se livrent à des concours. C’est dégoûtant.

- N’avez-vous rien oublié, Thielemans, interroge encore la directrice du personnel en fixant sévèrement le jeune complexé qui, tout à coup, rosit comme une très jeune fille des cantons de l'Est.

C’est ainsi que Thielemans se coupe et que Madame la Directrice en fait sa chose. -

Ceux que la beauté laisse froids

Celui qui sort son flingue pour un mot de travers que lui adresse un Danois dans la salle d’attente des Urgences du CHU / Celle qui insinue que les bénévoles des soins palliatifs sont intéressés quelque part / Ceux qui estiment qu’un Adolf Hitler remettrait un peu d’ordre au jour d’aujourd’hui / Celui qui se retire au grenier pour se balafrer les joues en signe de vengeance / Celle qui prétend que l’hospitalité des Mandelman est une ruse de juifs / Ceux qui se réjouissent qu’il arrive enfin quelque chose dans le quartier des Muguets où l’on vient de retrouver un corps mutilé de Gitan / Celui qui signe l’exécution du peintre Chmielov dont les couleurs ont été jugés contre-révolutionnaires / Celle qui va cracher sur la tombe du plasticien slovène qui a contaminé son filleul Anatole / Ceux qui regardent le nouveau-né abandonné dans la gare de Shinjuku / Celui qui soigne sa paralysie faciale avec un sèche-cheveux / Celle qui lit attentivement la déclaration pendue au cou d’une mendiante / Ceux qui lâchent des rats affamés dans une assemblée de vieilles femmes / Celui qui essaie de maigrir grâce à l’acupuncture / Celle qui rêve (cauchemar) qu’elle est Arielle Dombasle / Ceux qui font épiler leurs jumeaux / Celui qui rote pendant la prière aux obsèques de l’évêque Ducommun / Celle qui raconte les crasses de son chef de bureau à son canari Pioupiou / Ceux qui regardent la nouvelle route nationale du haut de la lande du Pendu / Celui qui pense que l’Avenir appartient aux lecteurs de Michel Onfray / Celle qui donne des cours de taï-chi aux enfants retardés de la commune de Xuan / Ceux qui estiment que la peinture à chevalet n’a pas dit son dernier mot / Celui qui mâche un chewing-gum à l’approche de l’orage / Celle qui craint la grosse voix de l’oncle Fernand / Ceux qui font une ronde dans leur quartier de retraités, etc.

Peinture de Bona Mangangu

-

Les filles de joie

Nous en avons assez des lugubres. Nous manifestons contre les sinistres. Nous exhibons nos visage et nos bras au risque d’être fouettées mais nous sommes les messagères d’un nouveau monde: sus aux rabat-joie !

Nous irons jusqu’au bout de notre rêve de galanterie. Car c’est cela, n’est-ce pas ? qui nous disconvient dans le comportement des coléreux: c’est cette muflerie de tous les instants et cette mauvaise humeur.

Nous sommes les fille faciles. Nous en avons soupé de la méchanceté des prétendus sages et des prétendues saintes. Ces prétendus sages et prétendues saintes s’astreignent du matin au soir et ne pensent qu’à soumettre le monde entier à ce joug, et c’est cela qu’ils appellent honorer l’Unique.

Nous ne voulons pas de leur Dieu sombre. Nous n’aimons pas ce père sans égards. Nous attendons de Dieu qu’il sourie et qu’il nous tienne la porte à la bibliothèque ou à la disco.

Nous n’avons aucune peur. Nous sommes les filles de l’air. Ils ne peuvent plus rien contre nous que nous violer ou nous tuer. -

Mademoiselle Papillon

Je suis juché sur sa croupe et nous nous faisons tout le Val Sauvage en lentes glissades de couches en couches d’air, puis nous remontons par les courants ascendants.

C’est une extraordinaire griserie, qui ne m’empêche pas de prendre conscience d’un phénomène étrange, peut-être illusoire mais combien troublant.

De fait, il me semble vieillir à la descente et rajeunir quand Mademoiselle recommence à brasser de l’air.

- Accroche-toi, me lance-t-elle au moment de virer au-dessus de Berg am See, dont on voit les parasols et les pédalos mille mètres plus bas, et cet aperçu balnéaire me revigore, je me sens des cuisses de jeune athlète et Mademoiselle en est elle aussi tout excitée.

A la montée, c’est une jouissance accrue que de la sentir rajeunir. Son abdomen a la fermeté du torse des nageuses soviétiques des années soixante et l’air devient plus tonique à l’approche des glaciers tandis que je la pénètre je ne sais trop comment. -

Théâtre de la passion

Autour d'Edvard Munch

Edvard Munch fut peintre à la folie dès ses premiers gestes visibles (son autoportrait de 1886 évoquant à la fois les maîtres flamands et Delacroix), et le parcours du labyrinthe chronologique et thématique que nous propose ces jours la Fondation Beyeler de Bâle, avec la plus importante présentation de ses œuvres picturales jamais proposées hors des murs d’Oslo, nous vaut une succession d’ébranlements physiques et psychiques insensés, au fil d’un parcours labyrinthique d’une densité de tous les instants. Tout est sensibilisé à outrance sous le regard de ce grand jeune homme radical, à la fois tempêtueux et hypersentif, tôt frappé par la mort de sa mère, victime de la tuberculose comme sa sœur aîné terrassée à quinze ans, à laquelle fait immédiatement penser le grand portrait de L’Enfant malade, premier scandale public, dont le thèmes est repris de manière obsessionnelle.

C’est en effet un théâtre obsessionnel que l’œuvre de Munch, qui jette et gratte la matière en alternant aussi bien l’élan fou et la recherche du vrai jusqu’au plus nu de la vérité que figure la toile où les couleurs lancées à grands gestes sont reprises au couteau, avec quelques thèmes et de multiples variations à l’aquarelle ou à l’huile, au burin ou à la gouge, et les fibres du papier ou du bois compteront dans cette recherche du plus vrai.

Pour quelqu’un qui est sensible à la couleur, l’œuvre de Munch est une exultation et une interrogation de chaque instant, et d’abord parce que c’est la couleur qui semble commander, relayer immédiatement les émotions, avec une intensité qui rappelle ce que disait Sollers à propos de Francis Bacon : cela va direct au système nerveux. Je suis revenu et revenu vingt fois à tel grand paysage enneigé à dominante rose mauve et au ciel vert tendre, en me demandant ce qui foutre m’y faisait revenir et revenir, comme je suis revenu vingt fois à l’autoportrait infernal au corps jaune et au visage brûlé de 1903, sans savoir ce qui foutre m’y faisait revenir. On est au début du XXe siècle et tout couve de ce qui va se décomposer (une femme couchée est presque un Kandinsky, et la bombe De Kooning s’amorce à tout moment), mais comme chez le dernier Hodler annonçant les lyriques abstraits américains tout est encore tenu chez Munch par le drame représenté, ne fût-ce que le drame de la couleur incarnée.

Je suis revenu et revenu vingt fois à tel grand paysage enneigé à dominante rose mauve et au ciel vert tendre, en me demandant ce qui foutre m’y faisait revenir et revenir, comme je suis revenu vingt fois à l’autoportrait infernal au corps jaune et au visage brûlé de 1903, sans savoir ce qui foutre m’y faisait revenir. On est au début du XXe siècle et tout couve de ce qui va se décomposer (une femme couchée est presque un Kandinsky, et la bombe De Kooning s’amorce à tout moment), mais comme chez le dernier Hodler annonçant les lyriques abstraits américains tout est encore tenu chez Munch par le drame représenté, ne fût-ce que le drame de la couleur incarnée.

C’est une peinture de folie et de sublimation prodigieusement tenue, et à tous les sens du terme, qui chante et crie en même temps, bande et pense, invective et sanglote. Pas la moindre place, là-dedans, pour le moindre sourire. Tout y est arc tenu et tendu. Tout y est art physique et méta. De Dieu de Dieu, luxure et mort, j’y reviendrai tous les jours…

-

La mère et l'enfant

Tout le temps que je peindrai La mère et l’enfant je vivrai dans le silence que j’entends faire parler, non sans raconter chaque instant du tableau à l’aveugle qu’il y a en moi. C’est donc en fermant les yeux que je peindrai ce portrait de Ludmila en Mère à l’enfant et j’avancerai à l’aveugle, comme dans la maison noire de nos enfances, je m’abandonnerai à la main de Celui qui sait les couleurs de l’arc-en-ciel été comment de ces couleurs tirer des bruns qui sont des ors et des lumières tissées de vert et de gris.

Les yeux de Ludmila ne seront pas visibles en tant que tels, ce seront les yeux de tous les yeux, mais il y aura dans ces yeux ce gris et ce vert bleuté qui échappe à Ludmila comme je sens à l’instant m’échapper les mots d’une autre langue qu’il faudrait, alors même que j’ai commencé de peindre en me rappelant nos deux silences, ce dernier voyage à Den Hagen que nous avons fait, devant ce couple de vieux peint par Rembrandt et qui nous regardaient et que nous regardions en silence.

Je revois alors l’enfant à l’oiseau. C’est dans la même salle, je crois, que les vieux qui nous regardaient, et que Titus et que des tas d’autres portrait de Rembrandt, juste à l’entrée, que se trouve le petit Titus ébouriffé, devant lequel aussi je suis resté muet. Car le petit Titus ébouriffé m’a rappelé, alors, le grand tableau de l’enfant Ludmila peint le jour par l’ami de sa mère et qu’elle est allée effacer la nuit, le trouvant peu joli, et c’est alors ce que je me dis en silence, parlant à l’aveugle qui est en moi : que ce portrait de Ludmila en mère à l’enfant serait celui que personne jamais ne pourrait effacer, étant en nous et se peignant en silence, que je peindrai le jour et que chacun ira retoucher la nuit pour le faire à sa ressemblance.

Ce que je fais à l’instant ne m’appartient pas. Signé Rembrandt ne m’en impose aucunement non plus, étant entendu que la vieille et le vieux de Rembrandt résument tous les vieux de la vieille et que ce sont des enfants à l’oiseau sous le regard de l’aveugle qui est en chacun de nous.

L’idéal serait que je puisse peindre ma Mère à l’enfant, qui sera le portrait des portraits de Ludmila, comme le portrait de l’enfant sera le portrait des portraits de nos deux enfants, sur une Mère à l’enfant idéale résumant toutes celles depuis Lascaux que l’aveugle en nous a peintes sur les murs de sa caverne à décor variable.

Avant l’irradiante apparition de Ludmila dans le bar de ce soir-là, il y a de cela deux vies d’enfants, je peindrais donc toutes les Ludmila depuis que je l’ai connue et toutes les Ludmila qu’elle m’a racontées d’avant notre rencontre, que je n’ai pas connue mais que j’ai reconnue dans le visage irradiant de la Ludmila ressuscitée de plusieurs morts déjà, reconnaissant en moi le reflet d’un garçon rêvé que j’ai massacré plusieurs fois déjà jusqu’à me trouver ce soir-là, tout con, à lui sourire comme je ne sourirai plus à personne.

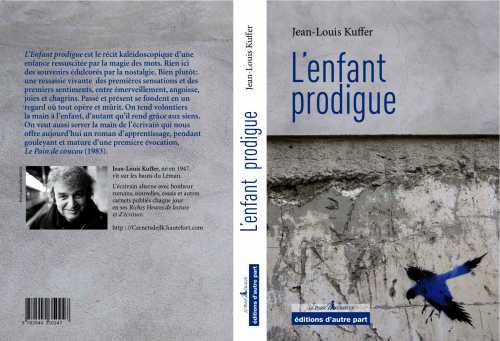

Le début d’un portrait ne peut être qu’un Tohu-Bohu, mais je sais une vieille histoire à dormir debout qui parle d’un atelier plus encore chaotique que le mien ce matin où, taiseux, à l’insu de Ludmila qui roupille dans son recoin, je choisis à l’aveugle les couleurs de cette Mère à l’enfant que je vais concevoir en six jours avant de me reposer dimanche prochain si tout va bien, et la toile que j’ai choisie est elle aussi un Tohu-Bohu sur laquelle, à travers les années, se sont empilés quantité de portraits et de paysages en couches ajoutées, dont les rouges et les verts de nos années ardentes se dorent peu à peu et se mordorent et donneront bien à la fin quelque chose comme un début de monde, comme un jardin que nous aurions parcouru toi et moi sans savoir bien qui tu es et qui je suis, qui nous a fait et comment, qui sera cet enfant qui ronflote dans son couffin, comment encore nous l’avons fait à l’aveugle, sans penser le moins du monde au lendemain, souviens-toi, ce n’est pas le premier soir que nous nous sommes aimés mais ça devait se faire dans les six jours ou peut-être un dimanche, c’était pour ainsi dire écrit nous disions-nous dans cette immense et vaine innocence du couple inaugural se livrant nu à l’initial Désir, et ce matin mes pinceaux se mélangent et délirent, je ne vois rien mais la lumière affleure le chaos et des formes se lèvent, dans la nuit remuent les animaux et les matinaux, Ludmila et le jour se lèvent, au commencement était le silence et le silence parlait…(Extrait de L'Enfant prodigue, récit à paraître)

-

L'Enfant prodigue

Le jardin suspendu

Ce que je vois d’abord est un jardin, et cette maison dans ce jardin, et cette lumière dans la maison, mais la maison semble flotter au milieu de l’eau et c’est pourquoi je me dis que cette image me revient peut-être d’un rêve?

Ce rêve serait celui d’un premier souvenir, et il est probable que ce soit bel et bien le premier souvenir réel qui m’est revenu par cette image peut-être resurgie d’un récit qu’on nous aurait fait de ce temps-là et qui aurait filtré dans le rêve, peu importe à vrai dire, sauf que le jardin sous l’eau relèverait alors d’une vision plus ancienne, je le comprends maintenant.

J’aurai donc anticipé: avant le jardin il y avait d’abord l’eau cernant la maison, à laquelle on parvenait au moyen de fragiles passerelles qu’à l’instant je me rappelle avoir souvent parcourues en rêve, tantôt au-dessus de l’eau et tantôt sur le vide angoissant, et le jardin n’apparaîtrait qu’ensuite…

C’est vrai qu’il y a beaucoup d’incertitude dans cette première remémoration, mais ces détails de l’eau et de la maison, des passerelles et du jardin me suffiront pour fixer les premiers éléments d’un récit possible de tout ce passé que je retrouve à chaque nouvelle aube avec plus de précision: les passerelles sont faites de planches de chantier disposées sur des blocs de parpaing autour de la maison dont on achève les travaux; ensuite le jardin séchera, dont le grand pommier abritera bientôt le landau du nouvel enfant.

Et chaque détail en appelle un autre: tout se dessine chaque jour un peu mieux. On prend de l’âge mais tout est plus clair et plus frais à mesure que les années filent: on pourrait presque toucher les objets alors qu’on s’en éloigne de plus en plus, et les visages aussi se rapprochent, les voix se font plus nettes de tous ceux qui ne sont plus.

Tant de temps a passé, mais ce matin je les retrouve une fois de plus, ces visages et ces voix. Tout a été inscrit dès le premier souffle, pourtant ce n’est qu’à l’instant que je ressuscite ce murmure, ces voix au-dessus de moi puis autour de moi, ces voix dans le souvenir qu’on m’a raconté de ce jour de juin se levant, ces voix dans la confusion des pleurs de la première heure, ces voix et ces visages ensuite allumés l’un après l’autre dans les nuits suivantes comme des lampes à chaleur variable, ces visages étranges, ces visages étrangers puis reconnus, ces visages et ces voix qui sont comme des îles dans l’eau de la maison - et je note tout ce que j’entends et que je vois au fur et à mesure que les mots me reviennent.

Le mot LUMIÈRE ainsi me revient à chaque aube avec le souvenir de toujours du chant du merle, alors même qu’à l’instant il fait nuit noire et que c’est l’hiver. Plus tard je retrouverai la lumière de ce chant dans celui de Jean-Sébastien Bach que relance le dimanche matin une cantate de la collection Disco-Club de notre père, mais à présent tout se tait dans cette chambre obscure où me reviennent les images et les mots que précèdent les lueurs et les odeurs.

Cela sent le pain chaud et la chair d’enfant: cela sent mon grand frère qui est encore petit. Nous sommes dans l’eau de l’intérieur de la maison. La mère et le père sont indistincts, sauf par la voix et l’odeur, ou par le toucher des mains et des joues. Ce n’est que plus tard que le père sentira la cigarette Parisiennes et qu’à la mère seront associées les odeurs de cuisine ou de lessive ou d’eau de lavande le dimanche avant le culte. Pour l’instant ce ne sont encore que des ombres ou des lampes autour de moi. Et d’ailleurs que cela signifie-t-il: moi? Ce n’est qu’après qu’on essaie de se représenter ce chaos originel et de l’arranger tant bien que mal. Pour l’instant on n’est qu’une oreille ou qu’un nez ou que des yeux au bout des doigts.

Tout est sensation, et plus tard seulement viendront les images et les mots et plus tard encore reviendront les sensations par les images et les mots. Mais comment tout cela a-t-il vraiment commencé?

Plus tard seulement me sera racontée l’histoire du serpent dans le jardin, du landau et de la terreur de la jeune fille, bien avant l’histoire de l’école du dimanche. Mais en attendant ce qui est sûr est que seule l’odeur de la pomme, dans l’herbe ou je la ramasserai plus tard sous le pommier qui sera le premier vaisseau de nos enfances, seule cette odeur me reste. Et peut-être, alors, mon culte des draps frais me vient-il de là? Mon goût du vert sur fond gris et des églises silencieuses? Mon besoin de tout réparer? Je ne sais ce qui m’a été donné ce jour-là dans le landau menacé par le serpent: peut-être une conscience? Une première intuition personnelle? Mon impatience de tout expliquer ou plus exactement: de tout nommer pour séparer le clair de l’obscur et le dehors du dedans? Que sais-je?

Mon frère aîné, dans son pyjama de garçon, ne sera jamais freiné par aucune question. Mon frère est un soleil, constate-t-on en ces années de guerre, mon frère se lève dans son parc et parle à tort et à travers, mon frère agit et ne se regarde pas. Mon frère ne sera jamais pour moi que cette question qu’il n’a pas voulu se poser. Lorsque les cendres de mon frère ont été dispersées dans le Jardin du Souvenir, j’ai ressenti cet abandon du Nom comme une atteinte personnelle, mais aurai-je jamais rencontré mon frère?

Au milieu de la maison, donc au cœur de l’eau, se trouve le fourneau de fonte qui a l’air d’un cuirassier à l’ancre et dont la porte est percée d’un hublot de verre dépoli par lequel on voit la lueur du feu.

On sait que le feu est un danger, mais ce n’est pas ce qui fait le plus peur, tandis que les hommes noirs venus de dehors et qui transportent les sacs de charbon à travers la maison, noirs sous leurs capuchons baissés, sont aussi effrayants que la menace, pour les enfants, d’être enfermés un jour ou l’autre dans la cave à charbon.

Le mot DEHORS évoquera longtemps un monde mystérieux où s’affairent les pères et les oncles. Dehors il fait encore nuit, en hiver, au moment où les pères et les oncles franchissent le seuil des maisons avant de réapparaître le long des routes enneigées ponctuées de halos de réverbères, soufflant chacun sa buée ou sa fumée de cigarette pendant que, dedans, les mères et les tantes remettent du charbon ou du bois dans les fourneaux.

En ce temps-là, les mères et les tantes restent dedans à s’occuper de leur ménage et des enfants qui demandent plus de bras qu’on en a - surtout quand il y en a quatre, ne manque de relever notre mère, et nos tantes en conviennent.

Notre mère n’a que deux bras, mais il lui en faudrait quatre fois plus et quatre fois plus d’argent pour nouer les deux bouts même si notre père fait son possible pour en ramener à la maison à la fin du mois. Notre mère et notre père se saignent pour nous, aurons-nous entendu dès ces années, en attendant que notre mère nous serine que jamais nous n’avons manqué alors qu’il y a tant de misère de par le monde et même chez nous.

Le mot DEDANS signifie qu’on est à l’abri; chez nous, mais à l’abri de la misère, et la marque Le Rêve, en lettres anglaises peintes sur l’émail bleu du potager à bois jouxtant la cuisinière électrique, me revient comme un emblème des heures passées dans la chaleur odorante des matinées d’hiver à la cuisine, avant les années d’école.

C’est là, juché sur une sorte de haute chaise articulée et transformable en siège roulant, que j’entreprends mon attentive scrutation des choses et des gens. Le potager à bois marqué Le Rêve en est un bon départ, et les préparations culinaires de ma mère ne cessant en même temps de dire: vite il me faut faire ceci, schnell il me faut faire cela. Le potager est une sorcière et ma mère est la fée en tablier du logis. Plus tard j’identifierai les hautes pattes du potager Le Rêve à celles de la sorcière Baba-Yaga dont le trépignement, à en croire mon grand frère, se fait entendre dans la forêt proche qui s’étend jusqu’en Russie où vient de s’éteindre le Petit Père des Peuples. J’aurai donc cinq ans à l’arrivée de Baba-Yaga du fin fond de la taïga, mon frère en comptera cinq de plus: plus que l’âge de raison, même s’il reste sensible à la férocité chatoyante des contes russes et se réjouit de m’en effrayer à mon tour en me les racontant dans le noir.

C’est comme ça qu’il me raconte, dans le noir, l’histoire des deux Ivan, le petit et le grand, deux frères comme nous, le petit qui rêve et le grand qui vole.

Le petit Ivan vient de s’endormir quand il voit le grand Ivan, appuyé à un rayon de lune, qui lui propose de l’emmener sur l’île où tout est possible, et tout aussitôt le petit Ivan, qui a répondu oui-da, se sent emporté dans les airs par le grand Ivan qui lui recommande de s’accrocher. Sur l’île où tout est possible, les deux premiers défis sont relevés par le grand Ivan, qui allume un feu pour y brûler son ombre avant d’y griller trois poissons qu’il n’a pas pêchés. Mais tout se gâte ensuite lorsque le petit Ivan prétend qu’il voit toujours l’ombre du grand Ivan et que les poissons n’y sont pas, sur quoi la pluie s’abat sur le feu du grand Ivan tandis que le petit Ivan, qui a sorti sa flûte de jonc, en joue pour faire cesser la tempête, au dam de son frère qui défie alors Baba-Yaga, surgie de son ombre, de montrer au petit Ivan de quel bois elle se chauffe. Baba-Yaga se chauffe au bois de mon grand frère, mais un jour mes larmes me sauveront la mise comme elles sauvent la vue de Michel Strogoff avec lequel je reviendrai en Russie bien plus tard.

A chaque aube me revient, du fond du corps, cette angoisse irrépressible qui est peut-être une affaire d’âge, et qui se dissipe avec le premier café en réactivant alors, étrangement, de très anciennes hantises de cataplasmes et de ventouses administrés à l’enfant cloué à plat ventre.

Comment a-t-on pu vivre dans ce tout petit corps de mollusque, et supporter tant de tribulations, et s’en relever si crânement? Mais avant: comment est-on sorti de l’eau de la nuit sans crever de cet effroi? Et ensuite, comment a-t-on franchi l’escalier de pierre séparant le dedans de la maison du dehors sans tomber dans le vide qu’on imaginait?

A mesure que l’angoisse du fond du corps me surprend à chaque aube de plus, s’aiguise l’épée du mot qui me défendra des poignards du souvenir, et je ne parle pas que du souvenir des maux de la première heure qu’évoque l’expression faire ses dents, mais de tout ce qui fait cette planète de douleurs où cataplasmes et ventouses vont de pair avec soif d’enfer ou faim de lait, canicules de fièvre ou frissons glacés des épidémies familiales ou mondiales; puis le café de l’aube me ramène à l’apaisante onction des mains de mères ou de tantes, aux matinées des petites convalescences.

Le mot CLAIRIÈRE me vient alors, avec la neige de ce matin, qui éclaire la nuit d’une clarté préludant au jour et dont la seule sonorité est annonciatrice de soulagement et de bienfait que matérialiseront les biscottes et la tisane du rescapé.

La neige est une clairière dans la nuit, de même que la nuit est une clairière dans le bruit, mais à présent il est temps de ne plus subir à plat ventre les cataplasmes et les ventouses: c’est l’heure de se lever dans le parc à barreaux de bois que ma grande sœur vient de quitter en se dandinant comme une canette pour se diriger toute seule vers l’autre monde que désigne le mot dehors; c’est l’heure de se mettre à tomber.

Il faut tomber longtemps, avant de tomber sur sa propre image dans un miroir, pour s’apercevoir que le Nom qu’on entend prononcer à tout moment partout où on est correspond à ce que désigne le mot CORPS, qui ne sera d’ailleurs jamais bien clairement défini ni bien distinct de ce que désigne le mot ÂME. Or, on avance à tâtons, et chaque aube on retombe dans cette même difficulté d’exprimer ce que signifie le mot CELA, comme, tout enfant, lorsqu’on regarde une lettre inscrite sur un cube, dans son parc à barreaux, puis une autre, puis d’autres encore dans la soupe aux lettres ou sur les étiquettes des objets, et ces lettres accolées forment des mots comme Le Rêve et ces mots sont déjà des sortes de choses.

Qu’est-ce que CELA? Cela seul à vrai dire, cette question et ce mystère, ce besoin de savoir et d’irradier ensuite me fait revenir avant chaque aube à ma table avec autant d’incertitude attentive que de curiosité de l’âme et du corps, puis de satisfaction du corps et de l’âme, comme à consommer une fusion ou une effusion – cela seul me lance en avant comme la première semence lance en avant l’impubère qui se demande devant son premier sperme: mais qu’est-ce diable que cela? Où s’arrête mon corps? Tiens, l’odeur de ma petite sœur n’est pas la même que celle de mon grand frère! Celui-ci sent plutôt le fromage frais, celle-là plutôt l’abricot, comme notre mère sent le matin la pommade Nivea et notre père la verte eau de Cologne 4711.

Cela forme un premier cercle contenu dans le carré du petit parc délimitant le premier territoire où nous tombons, lui-même contenu dans le dédale de pièces et de couloirs et d’escaliers et de retraits de la maison, elle-même contenue par le quartier et le quartier par la ville et la ville par le pays et le pays par les autres pays et les autres pays par le monde et le monde par la mappemonde du Petit Larousse dans lequel je tomberai quand je serai sorti du parc, et le ciel désigné par le mot LÀ-HAUT qui désigne aussi la demeure de celui que désigne le nom de Dieu, censé contenir tout ça.

Le mot CELA est le premier entonnoir de tous mes vertiges d’enfant et d’adolescent: il y a de quoi devenir fou à le scruter, bien plus que le nom de Dieu qui ne se laisse pas regarder en face plus que le soleil ou qu’on affuble de tous les masques.

Dieu te voit. Dieu t’écoute. Dieu te protège. Dieu te punira, si. Dieu va te récompenser, si. Dieu ne sera pas content, si. Dieu sera triste, si. Le bon vieillard chenu. Le proprio toujours malcontent. L’œil dans un triangle. Le doigt pointé. La terrible voix. Le père sévère, ou pas. L’attentionné pépère, ou pas. La petite voix ou le tonnerre. La petite voix plus intime à toi-même que toi ou le Jupiter tonnant, le Yaweh des nuées. Le Juge Suprême. Celui qui nous attend LÀ-HAUT.

Alors que devant le mot CELA je reste seul et muet, comme si je me voyais moi-même sans miroir, de dos ou du dedans, visible les yeux fermés ou invisible à l’œil nu.

Ce matin je me rappelle la fois où nous avions joué au jeu de l’Aveugle, et me voici rejoindre imaginairement le dehors sans quitter le dedans, en jetant des passerelles au-dessus des abîmes du temps.

Ainsi nous étions-nous trouvés ce jour-là tous les quatre à ne pas savoir que faire, sans envie de nous cacher une fois de plus ou de cacher un objet une fois de plus, si bien que nous avions inventé ce jeu de l’Aveugle qui consiste à faire la nuit complète dans la maison, puis à s’y perdre, à s’y retrouver à tâtons, à ne plus trop savoir si l’on est encore dedans ou dehors, alors même que nos père et mère, absents en cette fin d’après-midi de dimanche d’hiver, ont fermé à double tour la porte d’entrée et celle aussi de la cave où nous risquerions de tomber.

La révélation de ce que c’est qu’un mur et qu’il cogne, la solidité des objets aux angles vifs sur lesquels on se dilacère si l’on n’y prend garde, la conscience soudaine que tout dans le noir devient gueule du loup où c’est soi-même qui se jette sans faire gaffe, et c’est un gouffre dans le gouffre, les pans de murs que je palpe, le couloir qui s’esquive Dieu sait où, tout à coup cette main perdue qui touche une jambe nue, partout les membres épars d’un corps coupé en morceaux dont j’apprendrai bien plus tard qu’il a été jeté au Nil et n’est autre que celui d’Osiris, tout ça ne fera fête qu’avec des cris de fous.

Ils ont fait les fous, constatera la mère en rétablissant, la première, la lumière sur le champ de bataille, mais le souvenir de la fête est si fort qu’on n’aura de cesse de recommencer le jeu de l’Aveugle afin d’établir (on ne s’en doute pas mais c’est bien de ça qu’il doit s’agir) la cartographie de son corps et du corps du monde...

(Ce texte constitue le début de L'Enfant prodigue, récit à paraître le 21 janvier 2011 aux édition d'autre part, dans une nouvelle collection Passe-Muraille.)

Image de couverture: Philip Seelen

Portrait de JLK: Augustin Rebetez.

-

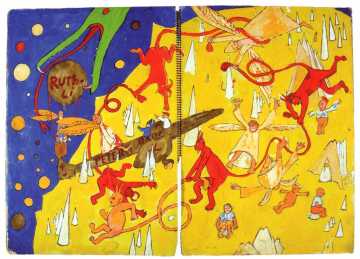

Dürrenmatt imagier

ALBUM. Le génie du dramaturge débordait dans ses visions de dessinateur et de peintre

S’il se défendait d’être un peintre, argüant que, techniquement, il peignait « comme un enfant », Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) n’en a pas moins accompli une œuvre picturale hors du commun, qui nous intéresse autant pour ce que ses figures « disent » en écho aux pièces de théâtre, aux romans et récits ou aux essais du grand écrivain, que par leur propre langage plastique, d’un « enfant » décidément génial. Qu’il s’agisse de ses dessins à la plume aux motifs obsessionnels (avec le Minotaure et autres thèmes mythologiques), de ses crucifixions, de ses visions cosmico-apocalyptiques, de scènes expressionnistes de la comédie sociale (la fameuse représentation du suicide collectif des banquiers fédéraux, ou ses caricatures au vitriol de critiques et autres pontifes), cette œuvre est déjà connue dans les grandes largeurs, qui a fait l’objet de maintes expositions et autres publications.

A celles-ci, en marge d’une nouvelle présentation au Centre Dürrenmatt de Neuchâtel, s’ajoute un superbe album paraissant dans la collection dirigée par Frédéric Pajak à l’enseigne des Cahiers dessinés, préfacé par l’écrivain et historien de l’art paul Nizon et contenant, en outre, divers textes très intéressants du grand « Fritz ». A découvrir surtout: tout un pan jusque-là méconnu de l’activité picturale de l’écrivain (bon) père de famille qui réalisa, dans les années 50, pour ses trois enfants, deux formidables livres d’images jamais publiés et que Valère Bertrand n’hésite pas à qualifier de «chefs-d’œuvre ». De couleurs très vives en à–plats de gouache, avec des scènes fantastiques rappelant à la fois l’univers des contes et celui d’un certain... Dürrenmatt, avec diables rouges et chevaliers-libellules, voyages interstellaires et sous-marin vert, le premier rappelle le graphisme de Babar en dix fois plus fou, tandis que le second, au crayon de couleurs, transporte le petit lecteur dans une Afrique-Amérique mêlant tigres et Indiens, géants et poupons asiates.

Dans sa préface à Dürrenmatt dessine, Paul Nizon insiste sur le fait que l’écrivain n’a rien d’un « peintre du dimanche », invoquant ses parentés avec les expressionnistes Grosz ou Ensor, notamment, et le qualifiant de « franc-tireur démoniaque ». Pour sa part, analysant la genèse et le développement de ses représentations bibliques ou mythologiques, Dürrenmatt lui-même les inscrit dans une « pensée dramaturgique » en phase avec son travail de conteur ou d’auteur de théâtre. Autant dire que la plume qui dessine ne fait que poursuivre, en cauchemars éveillés, la quête de l’écrivain visionnaire.

Dürrenmatt dessine. Préface de Paul Nizon. Textes de Friedrich Dürrenmatt et Valère Bertrand. Buchet-Chastel, Les Cahiers dessinés/Centre Dürrenmatt, 170p.

-

Soljenitsyne providentiel

En mémoire du grand écrivain russe, né le 11décembre 1918.Le combat biblique de David contre Goliath revient à l’esprit à l’instant de se rappeler la destinée historique providentielle, à la fois politique et littéraire, d’Alexandre Soljenitsyne. Nul écrivain du XXe siècle n’a été plus engagé, corps et âme. Nul n’a montré plus de courage et d’énergie, dans sa vie et par son œuvre. Contre le pouvoir totalitaire de Staline, qui l’envoya au bagne. Contre l’Etat soviétique et ses chiens de garde, ministres ou plumitifs. Contre les « pluralistes » occidentaux après son exil de 1974. Au fil d’une œuvre en continuelle expansion, brassant la langue et la revivifiant (on sait qu’il l'a renouvelée par un dictionnaire de son cru !) tout en menant ses campagnes de résistant, l’écrivain, conteur plein d’humanité et poète en prose de grand souffle, fit à la fois figure de chef de guerre et de prophète.

Rien de l’aimable littérateur chez ce lutteur marqué au feu de la guerre et du goulag, du cancer et, dès ses premiers livres (Une journée d’Ivan Denissovitch paraît en 1962, aussitôt diffusé dans le monde entier), confronté au déchaînement des larbins de tous les pouvoirs. Dix ans durant, sans cesse en butte au KGB, rusant comme un stratège, il poursuivra son œuvre de romancier (La Ferme de Matriona, Le Pavillon des cancéreux, Le Premier Cercle) tout en construisant l’extraordinaire cathédrale vocale, à valeur de mémorial anthropologique, de L’Archipel du goulag, fondée sur les milliers de témoignage d’anciens détenus. En 1967, le Nobel soviétique de littérature Mikhaïl Cholokhov déclarait: « Il faut interdire Soljénitsyne de plume». Un an plus tard, l’indomptable auteur fera passer en Occident le microfilm de L’Archipel, mais ne donnera l’ordre de le publier qu’en 1973, après le suicide de sa secrétaire arrêtée par le KGB. La campagne anti-Soljenitsyne atteindra, en 1974, une violence inouïe. Incarcéré le 13 février de cette année et déchu de sa citoyenneté, il entrera en exil par l’Allemagne et la Suisse, avant de s’installer au milieu d’une forêt du Vermont avec sa femme Alia et ses quatre fils. Les premières apparitions de Soljenitsyne se sont gravées dans nos mémoires par sa formidable, lumineuse présence, plus rayonnante encore dans l’émission que lui consacra Bernard Pivot en 1993. David à stature de Goliath… S'il faut rappeler ces faits, pas tous connus des jeunes générations, c’est que l’image de Soljenitsyne a trop souvent été réduite, dès son exil, à celle d’une espèce d’ayatollah nationaliste, voire fascisant (sa défense malencontreuse du Chili de Pinochet), vitupérant le laxisme occidental. Dès son arrivée à Zurich, le personnage divisa. Ses propos peu amènes sur les accords d’Helsinki, plus tard son pamphlet contre Nos pluralistes, jetèrent les premiers froids. A son propos, on pourrait rappeler ce que Tchekhov disait de Tolstoï : « Les grands sages sont tyranniques comme des généraux, tout aussi impolis et indélicats, car assurés de l’impunité ».

S'il faut rappeler ces faits, pas tous connus des jeunes générations, c’est que l’image de Soljenitsyne a trop souvent été réduite, dès son exil, à celle d’une espèce d’ayatollah nationaliste, voire fascisant (sa défense malencontreuse du Chili de Pinochet), vitupérant le laxisme occidental. Dès son arrivée à Zurich, le personnage divisa. Ses propos peu amènes sur les accords d’Helsinki, plus tard son pamphlet contre Nos pluralistes, jetèrent les premiers froids. A son propos, on pourrait rappeler ce que Tchekhov disait de Tolstoï : « Les grands sages sont tyranniques comme des généraux, tout aussi impolis et indélicats, car assurés de l’impunité ».

Or c’est ce sentiment d’impunité, précisément, de l’homme convaincu d’incarner une cause le dépassant infiniment, secondé par une non moins increvable épouse, qui saisit à la lecture de l’extraordinaire « roman » autobiographique à épisodes constituant une partie de son œuvre. A côté de l’immense fresque historique à plusieurs « Nœuds» de La Roue rouge, sondant les tenants et les aboutissants de la guerre et de la Révolution, Soljenitsyne a raconté avec Le chêne et le veau, puis dans ses récentes Esquisses d’exil, un demi-siècle de combats contre la vilenie des chacals soviétiques, puis, aux Etats-Unis, des faiseurs de scandales ou de procès juteux, de tel maniaque publiant des montages pornographiques à son effigie à tel reporter « inventant » une interview, jusqu’aux calomnies répandues sur l’usage de son Fonds d’aide aux familles d’anciens détenus, entièrement financé par les droits mondiaux de L’Archipel du Goulag et toujours alimenté dans la Russie actuelle...A la fois « David » à la minuscule écriture (pratique de l’ancien proscrit), témoins des « invisibles », qui lui étaient si chers et revivent dans ses livres autant qu’ils lui firent fête à son retour de 1994, et Goliath tenant tête à Eltsine avant de recevoir Poutine pour lui conseiller quelques réformes, le vieux maître s’est éteint dans sa chère Russie dont il craignait la mort de l’âme (La Russie sous l’éboulement), qu’il aura conjurée, après Tolstoï et Dostoïevski, avec quelle furieuse ferveur.

Par le seul pouvoir des mots, Soljenitsyne a vaincu les tanks

Alexandre Soljenitsyne, plus qu’aucun écrivain « engagé » du XXe siècle, restera dans l’Histoire comme l’incarnation du pouvoir de la littérature. Après qu’il eut autorisé en 1974, au risque de sa vie, la publication de L’Archipel du Goulag en Occident, l’auteur de cette inoubliable traversée du monde concentrationnaire soviétique insista sur le fait qu’il s’agissait là d’une « enquête littéraire » et non d’un rapport scientifique. Le succès public immédiat de l’ouvrage ne s’explique pas par son contenu idéologique mais par l’extraordinaire vitalité du tableau qu’il brosse à partir des milliers de témoignages recueillis, que l’écrivain ressuscite à travers leurs mots. Ceux-ci ne se bornent pas à un « message ». Ils incarnent autant de ces vies « invisibles » dont Soljenitsyne s’est fait le témoin tantôt en verve et tantôt en rage. L’Archipel du Goulag ne se borne pas à une « dénonciation », comme tant de textes de dissidents : c’est une polyphonie vocale, au même titre que Souvenirs de la maison des morts, où Dostoïevski décrit le bagne de Sibérie où il passa cinq ans, ou que le Voyage à Sakkhaline de Tchékhov. Le pouvoir des mots, dans ces trois textes essentiels, ne se borne pas à la dimension politique ou morale : ils suent la vie, la détresse, le mélange de courage et d’abjection qui s’observe dans l’archipel des douleurs, les cris et les psaumes.

Alexandre Soljenitsyne, plus qu’aucun écrivain « engagé » du XXe siècle, restera dans l’Histoire comme l’incarnation du pouvoir de la littérature. Après qu’il eut autorisé en 1974, au risque de sa vie, la publication de L’Archipel du Goulag en Occident, l’auteur de cette inoubliable traversée du monde concentrationnaire soviétique insista sur le fait qu’il s’agissait là d’une « enquête littéraire » et non d’un rapport scientifique. Le succès public immédiat de l’ouvrage ne s’explique pas par son contenu idéologique mais par l’extraordinaire vitalité du tableau qu’il brosse à partir des milliers de témoignages recueillis, que l’écrivain ressuscite à travers leurs mots. Ceux-ci ne se bornent pas à un « message ». Ils incarnent autant de ces vies « invisibles » dont Soljenitsyne s’est fait le témoin tantôt en verve et tantôt en rage. L’Archipel du Goulag ne se borne pas à une « dénonciation », comme tant de textes de dissidents : c’est une polyphonie vocale, au même titre que Souvenirs de la maison des morts, où Dostoïevski décrit le bagne de Sibérie où il passa cinq ans, ou que le Voyage à Sakkhaline de Tchékhov. Le pouvoir des mots, dans ces trois textes essentiels, ne se borne pas à la dimension politique ou morale : ils suent la vie, la détresse, le mélange de courage et d’abjection qui s’observe dans l’archipel des douleurs, les cris et les psaumes. En exilant Soljenitsyne et en le privant de sa citoyenneté, les autorités soviétiques l’ont honoré d’une certaine façon : c’était reconnaître le pouvoir de ses mots, qui survivent aujourd’hui à l’empire éclaté, comme ils survivront à l’écrivain. Les mots d’Ivan Denissovitch. Les mots de Matriona. Non tant les mots unidimensionnels du prophète nationaliste ou du prêcheur, mais les mots puisés dans le vivier de la condition humaine, les mots cueillis au dernier souffle des humiliés et des offensés, les mots de la ressemblance humaine dont tous entendent la musique…

-

Les aventuriers de l’absolu (1)

Oscar Wilde, côté tragique.

C’est un livre immédiatement captivant que Les aventuriers de l'absolu, dernier ouvrage paru de Tzvetan Todorov, consacré à trois écrivains qu’il aborde, plutôt que par leurs œuvres respectives : par le biais plus personel, voire intime, de leur engagement existentiel et de leur vie plus ou moins fracassée. La recherche de la beauté, dans le sens où l’entendaient un Dostoïevski ou un Baudelaire, liée à une quête artistique ou spirituelle, et aboutissant à un certain accomplissement de la personne, caractérise à divers égards ces pèlerins de l’absolu que furent Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke et la poétesse russe Marina Tsvetaeva. En dépit du caractère exceptionnel de leurs destinées, ils ont des choses à nous dire: du moins est-ce le pari de Todorov de nous le montrer au fil de ce qu'il appelle tantôt enquête et tantôt roman...

L’approche d’Oscar Wilde en son oevre et plus encore en sa vie est particulièrement appropriée, à l’évidence, pour distinguer les valeurs respectives d’un esthétisme de façade et d’une autre forme de beauté atteinte au tréfonds de l’humiliation, dont le bouleversant De profundis, écrit par Wilde en prison, illustre la tragique profondeur. D'emblée, Tzvetan Todorov s’interroge sur la stérilité littéraire dans laquelle est tombée l’écrivain après sa libération, en montrant à la fois, à travers ses écrits intimes et sa correspondance, comment l’homme blessé, déchu, vilipendé par tous et abandonné de ses anciens laudateurs (dont un Gide qui n’accepte de le revoir que pour lui faire la leçon), accède à une autre sorte de beauté et de grandeur, invisible de tous mais non moins réelle, comparable à la beauté et à la grandeur du dernier Rimbaud en ses lettres.

Sans misérabilisme, mais avec une attention fraternelle qui nous rapproche de ce qu’on pourrait dire le Wilde « essentiel », cuit au feu de la douleur, Tzvetan Todorov échappe à la fois au piège consistant à célébrer Wilde le magnifique et à considérer sa déchéance comme une anecdote corsée ajoutant à son aura, ou à déplorer sa mort littéraire sans considérer trop sérieusement ce qu'il a atteint au bout de sa nuit.Tzvetan Todorov. Les Aventuriers de l'absolu. Robert Laffont, 2007.

-

Les aventuriers de l’absolu (3)

Marina Tsvetaeva ou l’incandescence

Marina Tsvetaeva ou l’incandescence

La destinée tragique de la poétesse russe Marina Tsveateva, qui mit fin à ses jours (en 1941) après une vie où sa quête d’un absolu à la fois poétique et existentiel se trouva en butte à autant de désillusions que d'avanies, constitue le troisième volet du triptyque fondant la belle réflexion de Tzvetan Todorov sur les enseignements que nous pouvons tirer, plus que des œuvres respectives de trois grands écrivains : de la façon dont ils accomplirent leur quête d’absolu à travers les pires tribulations, dont nous pouvons retrouver les traces dans leurs écrits les plus personnels, à savoir leur correspondance. La publication récente de la monumentale correspondance de Tsvetaeva et Pasternak peut être, après lecture du chapitre aussi émouvant qu’éclairant que Todorov consacre à la poétesse russe, une illustration particulière d’un des déchirements majeurs qu’elle vécut, entre ce qu’elle attendait de l’amour et ce que la vie lui en donna en réalité. Ses relations successives avec Rilke, qu’elle « rencontre » épistolairement par l’entremise de Pasternak, et qui la tient à distance alors qu’elle s’exalte à l’idée d’une possible « fusion », puis avec Pasternak, dont la rencontre effective est une terrible déconvenue, relancent chaque fois le même schéma, nettement plus trivial avec quelques autres jeunes « élus », de la révélation subite non moins que sublime, essentiellement nourrie par l’imagination de la poétesse, qui aime son amour plus que l’individu encensé, et d'un progressif refroidissement, jusqu'au rejet agressif.A égale distance de l’esthétisme de Wilde et de l’angélisme de Rilke, Tsvetaeva eût aimé concilier l’art et la vie sans sacrifier les êtres qui lui étaient le plus chers, à commencer par Sergueï Efron, son mari passé des Blancs aux Rouges et qui finit, comme sa fille Alia, dans les camps staliniens, alors que son fils chéri tomberait au front avant sa vingtième année. De son exil parisien, où son génie intempestif rebutait à la fois l’émigration anticommuniste et les sympathisants de la Révolution, à son retour en Union soviétique préludant à ses terribles dernières années, Tsvetaeva aura vécu un martyre accentué par son intransigeance absolue, dont ses relations familiales explosives témoignent autant que sa lettre au camarade Beria…

« Personne n’a besoin de moi ; personne n’a besoin de mon feu, qui n’est pas fait pour faire cuire la bouillie », écrivait Marina Tsvetaeva dans une de ses lettres si poignantes de détresse, mais tel n’est pas l’avis de Tzvetan Todorov, dont la quatrième partie du livre, Vivre avec l’absolu, montre précisément en quoi nous avons besoin de tels êtres de feu, dont l’œuvre résiste à la corruption du temps et dont la vie aussi, les errances voire les erreurs, ont beaucoup à nous apprendre.Tzvetan Todorov. Les aventuriers de l'absolu. Editions Robert Laffont, 277p.

-

Présence d'un ardent

Entretien avec Georges Haldas. Pour mémoire...

En Suisse romande, Georges Haldas s'imposait au premier rang de ceux qui nous aident à réfléchir sur le sens de notre destinée personnelle, dans une perspective à la fois intime et globale, à l'écart des partis et des idéologies, mais avec la passion d'une homme engagé au sens le plus profond.

- Que cela signifie-t-il pour vous d’écrire en Suisse ?

- Lorsque j'écris à propos des choses qui sont pour moi fondamentales, telles que le sens de la vie, la place de la mort dans l'existence, la fonction de chaque être humain, la vocation de l'espèce humaine dans la totalité de l'Univers, etc. , bien que travaillant en Suisse, à Genève, chez Said, je n'en ai n'ai pas conscience. Après coup, étant donné que je parle de ce qu'il y autour de moi et des choses que j'aime dans cette ville, le quartier de Plainpalais, la rumeur de l'Arve, une matinée lumineuse quand je traverse le jardin des Bastions, ce sont les autres qui pourront dire que j'ai peut-être rendu tel ou tel aspect de Genève. J'aime cette petite grande ville où se concentrent une intensité, un mouvement, une certaine fièvre et une mesure qui font que je m'y sens plus à l'aise qu'ailleurs. Ma double appartenance grecque et romande fait cependant que je suis toujours resté un peu à distance des traditions locales ou de ce qu'on appelle "l'esprit de Genève". C'est que les questions qui requièrent mon attention impliquent la personne humaine et ses grands fonds, plutôt que la société. En fait, toute appartenance est inconsciente. Dès qu'elle est consciente, elle se charge de quelque chose de social et de voulu qui me paraît factice.

- Vous passez pourtant pour un écrivain qui s'intéresse vivement à la société...