Le poète recevra le 13 mai, à Soleure, le Grand Prix Schiller, constituant l'une des distinctions littéraires helvétiques les plus importantes. Le 14 mai, il lira des extraits de ses oeuvres à l'enseigne des Journées littéraires de Soleure. Un nouveau livre est enfin à paraître aux éditions La Dogana, intitulé Le Combat inégal.

C'est un des grands poètes vivants de langue française qui est honoré, en la personne de Philippe Jaccotet, par la plus importante récompense littéraire attribuée en Suisse. Décerné pour la première fois à Carl Spitteler, Nobel de littérature en 1919, le Grand Prix Schiller, assorti d’une somme de 30.000 francs, n’a été attribué jusque-là qu’à quatre écrivains romands, à savoir Charles Ferdinand Ramuz, Gonzague de Reynold, Denis de Rougemont et Maurice Chappaz. Philippe Jaccottet succède à Erika Burkart, seule femme jamais récompensée. Moins « visible » du grand public que celle d’un Jacques Chessex, l’œuvre de Philippe Jaccottet sera la première, en outre, d'un auteur romand vivant, à faire son entrée dans la prestigieuse collection de La Pléiade, dans le courant de l’an prochain.

Pour mémoire, rappelons que Philippe Jaccottet est né à Moudon en 1925, qu’il a fait des études de lettres à Lausanne et s’est établi en 1953 à Grignan, dans la Drôme, en compagnie de son épouse Anne-Marie, artiste peintre. Le lien de Jaccottet avec le pays romand n’a jamais été brisé pour autant, entretenu par de fidèles amitiés (avec Gustave Roud, Maurice Chappaz et Jean Starobinski, notamment) autant que par ses relations avec nos éditeurs et autres journaux et revues accueillant ses textes de chroniqueur littéraire. C’est cependant à l’enseigne de Gallimard que son œuvre a acquis sa notoriété internationale, avant d’être traduite en plusieurs langues et commentée dans les universités du monde entier.

Poète de la présence au monde le plus immédiat, dans la proximité constante de la nature, Philippe Jaccottet s’est également fait connaître pour ses traductions de très haut vol, dont celle de L’Homme sans qualités de Robert Musil et L’Odyssée d’Homère, entre autres auteurs italiens, allemands ou espagnols.

Dans sa préface à un recueil de Jaccottet (Poésie 1946-1967), Jean Starobinski célébrait la recherche, dans son œuvre, d’une « parole loyale, qui habite le sens, comme la voix juste habite la mélodie ». On ne saurait mieux résumer la démarche du poète de Grignan, quête de sens et de perles sensibles au jour le jour, notamment dans ses merveilleuses notations de rêveur solitaire, et modulation musicale de joies et de douleurs captées au plus près.

À relever enfin qu’un nouveau livre de Philippe Jaccottet a été publié ces jours à l’enseigne de La Dogana, accompagné d’un CD où le poète lit des extraits de ses œuvres.

Soleure, le 13 mai 2010, au Stadttheater, à 16h. Remise du Grand Prix Schiller à Philippe Jaccottet. Dans le cadres des Journées littéraires de Soleure, le 14 mai à 17h. au Landhaus, Philippe Jaccottet lira des pages de ses oeuvres.

Dans la lumière de Grignan. Une rencontre.

C’est à la lumière, déjà, qu’on se sent approcher du lieu. Là-bas, au sud de Valence, lorsque la vallée du Rhône s’ouvre plus large au ciel et que les lavandes et les oliviers répandent leurs éclats mauve-argent dans les replis intimes d’un paysage encore montueux, à un moment donné vous sentez que la lumière à tourné et que vous allez retrouver un certain «ton» pictural et musical (au sens d’une peinture et d’une musique mentales mais sans rien d’abstrait) qui émane pour ainsi dire physiquement des livres de Philippe Jaccottet et des aquarelles de sa femme, comme il y a un ton propre à la lumière du Vaucluse de René Char, voisin d’en dessous, ou à celle du Lubéron de Giono, voisin d’en dessus.

La lumière de Grignan, un dimanche après-midi d’hiver, comme assourdie sous le ciel pur, dans les rues vides du bourg et plus encore sous les hauts murs du château de Madame de Sévigné, puis dans la chambre à musique de la vieille maison tout en hauteur où habitent les Jaccottet depuis plusieurs décennies dont la douce patine rend les lieux pleins de tableaux et de livres aussi simples et familiers que l’accueil de nos hôtes, cette lumière du dehors se prolongeant à l’intérieur nous renvoie naturellement aux promenades du poète et aux tableaux de sa compagne. C’est cette même lumière, d’ailleurs, et tout ce qu’elle relie, qui a constitué l’une des «surprises» fondamentales de la vie des Jaccottet à Grignan, où ils s’installèrent dès 1953 et qui devint leur véritable «foyer» poétique.

«Nous voulions vivre autrement qu’en Suisse, remarque Anne-Marie Jaccottet. Nous étions attirés par le Sud et, comme nous avions peu de moyens, nous avons imaginé cette solution». Pour l’écrivain contraint de gagner sa vie, la traduction fut estimée la possible alternative à la plus confortable carrière de professeur en Suisse romande, permetant en outre au poète de se tenir plus libre et concentré devant «la chose», loin de l’agitation du milieu littéraire parisien. Ainsi, avec une famille bientôt agrandie (Antoine vint au monde en 1954, et Marie en 1960), et sans que le travail de l’un n’écrase jamais l’autre (on se rappelle la femme de Ramuz renonçant bientôt à la peinture...), les démarches du poète et de l’artiste, marquées par la même recherche de la lumière, s’épanouirent-elles à la même approche du réel.

Comme nous évoquons l’origine de l’acte créateur, à propos de la rêverie merveilleuse sur laquelle s’ouvre le Cahier de verdure, où le poète parle de ce qui le pousse encore à écrire «pour rassembler les fragments plus ou moins lumineux et probants, d’une joie dont on serait tenté de croire qu’elle a explosé un jour, comme une étoile intérieure, et répandu sa poussière en nous», Philippe Jaccottet s’est mis à parler, non sans précautions scrupuleuses, avec son refus coutumier de toute certitude assenée, de ce qui s’est révélé dans la lumière de Grignan.

«Ces surprises étaient d’ordre lumineux, donc si on commence à réfléchir prudemment, on pourrait dire que cette multiplicité d’éclats pourait provenir d’un centre auquel on pourrait doner le nom de joie, très lointainement, parce qu’il s’agit de la manifestation d’un sentiment qui semble avoir été beaucoup plus intense en d’autres temps. Dans certaines oeuvres du passé, je pense à Homère, ces éclats qui reflètent la réalité sont, en tout cas, beaucoup moins soumis au doute qu’aujourd’hui. De la même façon, je pourrais trouver, dans mes souvenirs d’enfance ou d’adolescence, des moments où se sont manifestés des éclats de cette joie, mais rien ne s’en est déposé par écrit. D’ailleurs le mot joie, l’idée centrale adviennent après des expériences frêles et immédiates qui me sont venues ici au fil de nos promenades. C’est ici que mes yeux se sont ouverts sur le monde sans que cela participe d’aucun programme ou d’aucune décision. J’essaie toujours d’être dans le présent et le plus possible dans l’immédiat. »

Cette présence immédiate, qui se traduit dans ses livres par la recherche constante du plus simple et du plus juste (tous ses commentateurs relèvent cette incomparable justesse d’une parole qui investit le réel avec une sorte de douceur puissamment irradiante), Philippe Jaccottet, et sa femme tout pareillement à l’évidence, la vit au quotidien et sans pose. Ses lecteurs savent, dans son oeuvre, autant que ces feux épars de la joie que symbolise notamment tel cerisier au bord de la nuit, la présence du doute et d’une «éternelle inquiétude», le poids aujourd’hui du vieillissement et le rappel quotidien des atrocités qui ensanglantent le monde. Or plus que les massacres suscitant l’indignation ostentatoire de nos grands intellectuels, c’est, soudain, dans la chambre à musique, le rappel de la disparition de deux amis chers de longue date qui fait peser toute l’ombre de la mort avec une espèce de densité physique. Naguère critiqué par tel pair politiquement engagé lui reprochant de se «promener sous les arbres» au lieu de le faire «sur les barricades», Philippe Jaccottet n’a rien pour autant de l’esthète diaphane qu’on imagine parfois et l’on sent, à ses côtés, sa femme participer à l’accablement, voire au dégoût que peut susciter le spectacle de notre drôle de monde.

«S’il m’arrive, précise le poète, de faire mention de faits d’actualité qui m’indignent, je me vois mal les rappeler comme des mérites particuliers... L’oeuvre de Mandelstam vaut-elle par ses rares implications «politiques» ou par son total engagement poétique et existentiel ? Et ne voit-on pas aujourd’hui qu’un Rilke, supposé s’être complu dans le voisinage de dames aristocrates, reste plus «réel» et agissant sur de jeunes lecteurs que tant de littérateurs dits «engagés» ? Philippe Jaccottet lui-même , qui s’est posé maintes fois la question de la légitimité de toute parole «après Auschwitz», écrit cependant «que la poésie peut infléchir, fléchir un instant, le fer du sort. Le reste, à laisser aux loquaces»...

Anne-Marie Jaccottet peint «d’après nature», comme on dit, avec des éclats de joie chez elle aussi qui rappellent un peu, en plus modeste, les contemplatifs lumineux à la Bonnard. «Ce que l’on voit dans ces paysages et dont on sent l’odeur, c’est la terre au matin», écrivait Paul de Roux à propos de ses aquarelles, faisant comme un écho à Jean Starobinski qui disait Philippe Jaccottet «l’un de nos plus merveilleux poètes de l’aube.» Avec une attention émouvante, le poète lui-même commentait ainsi la progression de sa compagne: «Ayant vu cette oeuvre s’élaborer lentement,à travers les obstacles qu’une femme, embarrassée d’autres tâches inévitabéles, rencontre chaque jour, cequi n’a cessé de me surprendre, c’est la façon dont le temps, qui nous use, sait aussi nous aider: on ne voyait pas se faire les exercices, les essAis, les retouches qu’on imagine indispensable, il y avait même des périodes, impatiemment subies, d’inactivité forcle; et comme brusquement, on se trouvait da ns une phase nouvelle, on était monté d’un étage; comme si le changement, le progrès (manifeste) s’étaent fait «en dormant», comme si c’étaien les jours eux-mêmes, et les nuits (presque autant que l’oeil et la main) qui avaient agi». Et ces mots aussi, du poète à propos de l’artiste, ne pourraient-ils être retournée au premier ?

Ce qui saisit, en tout cas, dans la lumière déclinante de l’après-midi d’hiver à Grignan (plus tard, de la terrasse du château ouverte aux lointains pénombreux, ce seront ces «couleurs des soirs d’hiver: comme si l’on marchait de nouveau dans les jardins d’orangers de Cordoue»...), et alors même que Philippe Jaccottet récuse avec insistance son accession à la sérénité de l’âge, c’est la justesse, là encore, d’un partage vivant de la lumière des jours.

![Florent Couao-Zotti (Ulf Andersen)[1].jpg](http://carnetsdejlk.hautetfort.com/media/02/01/1418085848.jpg) 24e Salon international du Livre et de la Presse de Genève -

24e Salon international du Livre et de la Presse de Genève - Les mots de l’exorcisme

Les mots de l’exorcisme

Paul Auster, Invisible. Actes Sud.

Paul Auster, Invisible. Actes Sud. Henry Bauchau. Le Déluge. Actes Sud.

Henry Bauchau. Le Déluge. Actes Sud. Patrick Modiano. L’Horizon. Gallimard.

Patrick Modiano. L’Horizon. Gallimard. Michèle Lesbre. Nina par hasard. Sabine Wespieser.

Michèle Lesbre. Nina par hasard. Sabine Wespieser. Emmanuelle Bayamack-Tam. La Princesse de. P.O.L.

Emmanuelle Bayamack-Tam. La Princesse de. P.O.L.

Pascal Mercier. Train de nuit pour Lisbonne. Traduit de l’allemand par Nicole Casanova. Maren Sell, 490p.

Pascal Mercier. Train de nuit pour Lisbonne. Traduit de l’allemand par Nicole Casanova. Maren Sell, 490p.

Rose-Marie Pagnard, Le motif du rameau et autres liens invisibles. Editions Zoé, 220p.

Rose-Marie Pagnard, Le motif du rameau et autres liens invisibles. Editions Zoé, 220p.

Soviets suisses

Soviets suisses Lewinsky

Lewinsky  Peter Stamm

Peter Stamm

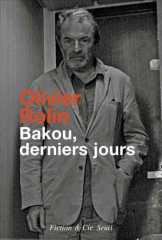

Olivier Rolin, Bakou, derniers jours. Seuil, collection Fiction & Cie, 173p.

Olivier Rolin, Bakou, derniers jours. Seuil, collection Fiction & Cie, 173p.