Celui qui a été retenu parmi les 777 candidats au Reality Show / Celle qui ne manquera pas un épisode des Aventuriers du Désert / Ceux qui espèrent gagner le séjour à Marbella / Celui que le désir de vaincre fait surmonter sa phobie des épineux / Celle qui admire le couple de Danois dormant pour la première fois à la belle étoile / Ceux qui constatent que le désert du Nord Mexique mérite sa réputation / Celui qui se fait appeler El Macho pour gommer ce qu’il lui reste de l’employé d’assurances milanais / Celle qui porte une créole de femme pirate / Ceux qui espèrent restaurer leur estime d’eux-mêmes grâce au bivouac en zone peu sûre / Celui qui affirmera plus tard qu’il y eut un AVANT et un APRES dans son existence, dont l’épreuve de l’Anaconda fut le pivot / Celle qui fait un clin d’œil au public chaque fois qu’elle chie de trac / Ceux des techniciens balèzes qui se sont tapé la concurrente boulotte éliminée à la septième étape pour des propos inadéquats incriminant son collègue brésilien affligé de strabisme / Celui qui s’est découvert une nature de gagneur en surmontant l’épreuve des piranhas et de la chèvre naine / Celle qui n’a jamais pensé qu’un corps de femme ruisselant de boue tiède pût lui inspirer un désir physique aussi soudain que sauvage / Ceux qui ont répandu dans les médias la rumeur selon laquelle deux des animateurs entretenaient de certaines relations avec la représentante du sponsor principal / Celui qui a tenté de faire croire aux téléspectateurs que son élimination le soulageait quelque part / Celle qui revient de l’Aventure du Désert avec un nouvel amant néerlandais qui lui a tapé dans l'oeil sur le tarmac d’Amsterdam / Ceux qu’on désignera désormais comme ceux de la grande famille des Aventuriers, etc.

Livre - Page 152

-

Ceux qui ont vécu l'Aventure

-

Défense de Pierre Etaix

A quatre-vingts ans, Pierre Etaix, clown, dessinateur et cinéaste ne peut plus montrer ses films.

Les cinq longs métrages (dont quatre co-écrits avec Jean-Claude Carrière) sont aujourd'hui totalement invisibles, victimes d'un imbroglio juridique scandaleux qui prive les auteurs de leurs droits et interdit toute diffusion (même gratuite)de leurs films.

Si vous souhaitez comprendre les raisons de ce rapt culturel et signer la pétition pour la ressortie des films de Pierre Etaix, visitez ces liens: http://sites.google.com/site/petitionetaix/

Faites passer le message à tous vos contacts et amis avant le 10 mai 2009, date de remise de la pétition à Madame Christine Albanel, Ministre de la Culture et de la Communication.L'appel de Serge Toubiana, Directeur général de la Cinémathèque française

Pierre Etaix

est connu du public et des cinéphiles, en France comme à l’étranger, pour avoir réalisé cinq films. Cinq films, ce n’est pas beaucoup dans une vie de cinéaste. Mais ces cinq films-là ont été marquants, nous ont fait rire et avaient du style ; ils appartiennent à la veine burlesque du cinéma, dans la tradition de Buster Keaton et de Jacques Tati. Cette espèce trop rare est en voie de disparition - hélas ! Le Soupirant (1962), Yoyo (1964), Tant qu’on a la santé (1965), Le Grand amour (1968) et Pays de cocagne (1969). Pierre Etaix a souvent travaillé avec son ami et complice Jean-Claude Carrière, lequel avait aussi travaillé aux côtés de Tati (et de Luis Bunuel, bien sûr). Pierre Etaix n’a pas fait que ces cinq films, ce qui serait déjà bien. Il a aussi réalisé des courts métrages, été le collaborateur artistique de Tati comme dessinateur et gagman, puis assistant-réalisateur sur Mon Oncle. Il a fait du cirque, du music-hall, joué et écrit pour le théâtre, fait des ouvrages à la main à partir de ses dessins humoristiques. Il a créé en 1973 l’Ecole nationale du Cirque, avec sa femme Annie Fratellini. Il est aussi l’ami fidèle de Jerry Lewis, ce qui pour moi veut dire beaucoup… Et puis, Monsieur Etaix est un homme charmant et délicat, d’une grande courtoisie. Clown timide, trop timide. Pour qu’il se mette en colère et se jette dans la bagarre, il lui en faut beaucoup. Et c’est ce qui est train de se passer…

est connu du public et des cinéphiles, en France comme à l’étranger, pour avoir réalisé cinq films. Cinq films, ce n’est pas beaucoup dans une vie de cinéaste. Mais ces cinq films-là ont été marquants, nous ont fait rire et avaient du style ; ils appartiennent à la veine burlesque du cinéma, dans la tradition de Buster Keaton et de Jacques Tati. Cette espèce trop rare est en voie de disparition - hélas ! Le Soupirant (1962), Yoyo (1964), Tant qu’on a la santé (1965), Le Grand amour (1968) et Pays de cocagne (1969). Pierre Etaix a souvent travaillé avec son ami et complice Jean-Claude Carrière, lequel avait aussi travaillé aux côtés de Tati (et de Luis Bunuel, bien sûr). Pierre Etaix n’a pas fait que ces cinq films, ce qui serait déjà bien. Il a aussi réalisé des courts métrages, été le collaborateur artistique de Tati comme dessinateur et gagman, puis assistant-réalisateur sur Mon Oncle. Il a fait du cirque, du music-hall, joué et écrit pour le théâtre, fait des ouvrages à la main à partir de ses dessins humoristiques. Il a créé en 1973 l’Ecole nationale du Cirque, avec sa femme Annie Fratellini. Il est aussi l’ami fidèle de Jerry Lewis, ce qui pour moi veut dire beaucoup… Et puis, Monsieur Etaix est un homme charmant et délicat, d’une grande courtoisie. Clown timide, trop timide. Pour qu’il se mette en colère et se jette dans la bagarre, il lui en faut beaucoup. Et c’est ce qui est train de se passer…

Yoyo a été restauré il y a quelques mois grâce à la Fondation Groupama Gan pour le cinéma. François Ede, directeur de la photo et bon technicien, s’est occupé de cette restauration - c’est lui qui avait retrouvé, il y a plusieurs années, la version en couleur de Jour de fête de Tati. Restauré et flambant neuf, Yoyo avait été montré en mai à Cannes (dans la section Cannes Classics), puis début juillet à la Cinémathèque française, dans le cadre du festival Paris-Cinéma. Pierre Etaix était tout heureux, très ému de voir le public d’aujourd’hui rire et s’émouvoir en (re)découvrant son film. Mais cette résurrection de Yoyo tenait en fait du miracle. Car la situation juridique des films d’Etaix était complexe.

(...) Actuellement, les 5 films réalisés par Pierre Etaix sont bloqués : aucune diffusion possible, aucune ressortie commerciale, aucune édition DVD. Une véritable chape de plomb. A cause d’un imbroglio juridique dont les conséquences sont tragi-comiques. Ce qui est en jeu dans cette affaire, c’est évidemment le droit de l’auteur : comment se fait-il qu’un cinéaste, plus de 30 ans après qu’il a réalisé ses films, ne puisse avoir accès aux négatifs dans le but de les restaurer ? Qu’est-ce qui fait qu’une société cessionnaire des droits d’auteur à titre exclusif et pour le monde entier, refuse toute initiative, ne se préoccupe pas de valoriser ces films ? Qu’est-ce qui fait que l’on puisse faire main-basse sur des films, sans se soucier de la volonté légitime d’un auteur de les faire renaître ?

Pierre Etaix se bat comme un diable, pour que son œuvre soit respectée, montrée, programmée, éditée. Comment lui donner tort ? Et pourtant, rien n’est simple. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette triste affaire, consultez le site internet : www.lesfilmsdetaix.fr

Et si vous souhaitez, comme moi, signer la pétition pour aider à la ressortie des films de Pierre Etaix, allez au : www.ipetitions.com/petition/lesfilmsdetaix/index.html

S.T. -

Chienne de belle vie

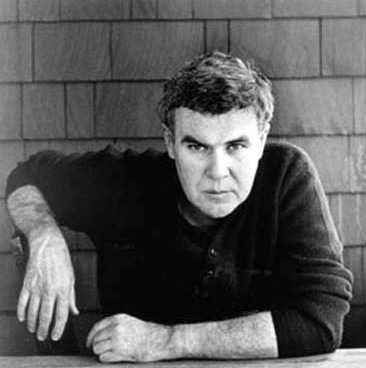

Deux recueils posthumes de Raymond Carver. Et deux nouvelles adaptées au théâtre par Jacques Lassalle, ces jours au Théâtre de Vidy.

«Cette fois, c'est vraiment la fin», écrivait Tess Gallagher à un ami à l'époque où elle préparait la publication de ces cinq nouvelles de Raymond Carver. Ainsi qu'elle le raconte plus en détail dans sa postface, la compagne de «Ray» fut très occupée, après la mort prématurée de l'écrivain (terrassé par un cancer du poumon en 1988), par la supervision de trois recueils posthumes, ajoutée à ses propres travaux (elle est enseignante et poétesse), qui l'empêchèrent de s'occuper d'éventuels inédits de Carver, avant qu'un des responsables de la revue Esquire, Jay Woodruff, ne vienne à sa rescousse pour la préparation de ces cinq nouvelles inédites et plus ou moins achevées - on sait que Carver rédigeait jusqu'à trente versions d'une de ses histoires avant de l'estimer parfaite.

Or, loin de constituer des ébauches, et moins encore des fonds de tiroir, les nouvelles parues en traduction sous le titre de la dernière, Qu'est-ce que vous voulez voir?, sont dignes du meilleur Carver, à quelques détails formels près que les éditeurs ont d'ailleurs eu raison de ne pas gommer. Pour l'essentiel en revanche, touchant à la résonance émotionnelle et à la beauté limpide de ces tranches de vies meurtries, le lecteur retrouvera dans ce livre tout ce qui fait le charme et la profonde poésie de l'auteur des Vitamines du bonheur ou de Parlez-moi d'amour.

La première de ces nouvelles (Appelle si tu as besoin de moi) est à la fois la plus simple et la plus touchante. Un couple, au bord du divorce, loue une maison dans la campagne d'Eureka (sur la côte nord de la Californie) pour tâcher de se retrouver. Or, tout semble aller bien, mais ça ne va quand même pas, jusqu'au moment où l'apparition de deux chevaux blancs, dans le jardin, leur fait revivre ensemble un instant de magie et reparler et se retrouver bel et bien... avant de repartir chacun de son côté. Plus douloureuse, la nouvelle intitulée Rêves relate la mort, dans un incendie, des deux enfants d'une femme dont le mariage s'est effondré, tandis que le thème de l'homme brisé repartant de zéro, fréquent chez Carver (qui l'a vécu lui-même à plusieurs reprises), se trouve magnifiquement traité dans Du bois pour l'hiver.

Tels des contes de la douce déglingue que ses personnages affrontent comme autant d'enfants perdus, les nouvelles de Carver diffusent une tendresse lancinante et jamais démonstrative, comme d'un Tchékhov américain, et, souvent puisée dans la nature, une lumière et une beauté régénératrices.

Un Tchékhov américain

Un Tchékhov américain

Le titre de la nouvelle Intimité, tirée du beau recueil posthume Les Trois roses jaunes (Rivages poche, 1999) dont la dernière évoque la mort d’Anton Tchékhov, situe exactement le lieu où se déroulent les histoires tendres et déchirantes de Raymond Carver: au cœur du cœur de la vie des gens. Plus exactement : des gens de l’Amérique populaire ou bohème, souvent paumés ou dérivant dans l’alcoolisme, comme l’auteur. Si Carver rend si bien les bleus au cœur de ceux qui s’aiment et se griffent, c’est d’ailleurs qu’il l’a vécu lui-même avec ses deux femmes successives : Maryann la violente, mère de ses enfants dont il divorça, et la poétesse Tess Gallagher qui s’occupa très activement de son œuvre après sa mort, à 50 ans, en 1988. Loin cependant de se borner à un inferno conjugal, le monde de Carver, plein de vitalité et de poésie, se situe très loin des complications psychanalytiques d’un Woody Allen ou d’un Philip Roth. C’est que Carver, de Parlez-moi d’amour aux Vitamines du bonheur ou aux Short cuts adaptés au cinéma par Robert Altman, est plus direct, plus brut et plus lyrique surtout, même si ses « fans » ignorent souvent sa magnifique poésie tissée de ballades où le quotidien se trouve comme enluminé…

Raymond Carver, Les Trois rose jeunes. Rivages Poche, 1999.

Qu'est-ce que vous voulez voir? Traduit de l'anglais par François Lasquin. Postface de Tess Gallagher. L'Olivier, 134 pp.Le grand metteur en scène français Jacques Lassalle présente, ces jours, un spectacle en création à Vidy, intitulé Parlez moi d'amour et fondé sur deux nouvelles de Raymond Carver, Intimité et Le bout des doigts. La Passerelle, du 25 avril au 17 mai.

Infos: http://www.vidy.ch -

Pensées de l’aube (72)

Du tout positif. – Chaque retour du jour lui pèse, puis il se remonte la pendule en pensant à tous ceux qui en chient vraiment dans le monde, sans oublier tout à fait ses rhumatismes articulaires et la sourde douleur au moignon de sa jambe gauche amputée en 1977, après quoi les gueules sinistres des voyageurs de la ligne 5 l’incitent à chantonner en sourdine zut-merde-pine-et-boxon, et c’est ainsi qu’il arrive bon pied bon œil à l’agence générale des Assurances Tous Risques où sa bonne humeur matinale fait enrager une fois de plus le fondé de pouvoir Sauerkraut…

De l’aléatoire. – Il me disait comme ça, dans nos conversations essentielles de catéchumènes de quinze ans découvrant par ailleurs le cha-cha-cha, que le hasard n’existe pas et que la mort même n’est qu’une question de représentation culturelle, c’était un futur nouveau philosophe brillantissime qui fit carrière à la télévision, et comme j’étais un ancien amant de sa dernière femme, qu’il aima passionnément, je fus touché d’apprendre, aux funérailles de Léa, que c’était fortuitement qu’il l’avait rencontrée à Seattle et que son décès accidentel remettait tout en question pour lui…

De la déception. – Certains, dont vous êtes, semblent avoir la vocation de tomber de haut, naïfs et candides imbéciles, mais de cela vous pouvez tirer une force douce en apparence et plus résolue qu’est irrésolue la question du mensonge et de la duplicité de ces prétendus amis-pour-la-vie, qui vous disent infidèles faute de pouvoir vous associer aux trahisons de l’amitié…

Image : Philip Seelen -

Ceux qui dénigrent

Celui qui ne supporte pas de voir les nouveaux joueurs de bugle de l’Harmonie Patriote exécuter mieux que lui le fameux hymne Dieu nous chérit plus que nos ennemis / Celle qui se rebiffe quand on complimente les poèmes de sa cousine Aurélie Cresson dans le journal de la paroisse / Ceux qui épient les faits et gestes du fondé de pouvoir Bicandier pour en faire rapport au patron de l’Agence Longue Vie / Celui qui crache sur tout ce qu’il lit qu’il n’a pas écrit de sa main valide / Celle qui cesse d’applaudir dès qu’elle sent qu’un véritable enthousiasme soulève le public de la salle polyvalente dont on lui a retiré la gestion de la caisse pour question d’âge / Ceux qui font courir le bruit que le ténor du Chœur de la société de curling serait de l’autre bord / Celui qui se venge des humiliations que lui fait subir la cheffe de rang en glissant des boulettes de mie de pain dans son casier perso / Celle qui émet des doutes sur la fiabilité de la croyance en Jésus-Christ-Notre-Seigneur du nouveau pasteur rwandais Balouba dont elle se demande d’ailleurs ce qu’il faisait pendant les massacres / Ceux qui insinuent que l’apiculteur Dutilleul désormais connu dans tout le canton pour sa parfaite anatomie de Mister Jura ne va pas pouvoir s’occuper plus longtemps de ses abeilles avec toutes ses séances de pose publicitaire et d’essayage de costumes onéreux dont on a parlé dans les journaux gratuits et même à la Télé / Celui qui fait courir le bruit que le succès de librairie de son ancien camarade de lycée Marc Levy n’est imputable qu’au réseau de la juiverie internationale et peut-être même homo quand on sait ce qu'on sait/ Celle qui persifle les tenues fantaisie de Madame Lévy alias Dombasle / Ceux qui constatent avec une sourde satisfaction que l’état du poète sidéen Django Lourie s’aggrave depuis quelque temps / Celui qui crache sur tout ce qui fait de l’ombre à son Institut de Thérapie par le Détachement Serein / Celle qui décrie tous ceux qui l’ont fait jouir dans le local des archives du journal Le Semeur / Ceux qui dénigrent tout ce qui n’est pas l’émanation exclusive de leur inventivité en matière de marketing funéraire, etc.

Image : Philip Seelen

-

Et Vian passe pas l'éponge

EXPO Première suisse à Palexpo pour Le vrai Boris, rassemblant 700 documents avec la bénédiction d’Ursula Vian…

Il y aura 50 ans pile, le 23 juin prochain, que Boris Vian (1920-1959) s’effondrait en assistant, dans un cinéma du Quartier latin, à l’adaptation cinématographique de son roman noir J’irai cracher sur vos tombes, succombant à un œdème pulmonaire. A 39 ans, le Transcendant Satrape du Collège de pataphysique était moins connu comme écrivain qu’en tant que figure de la bohème de Saint-Germain-des-Prés, homme-orchestre aux multiple casquettes d’ingénieur et de critique de jazz inspiré, de romancier et de poète, de scénariste-traducteur et d’auteur-interprète d’inoubliables chansons revisitées par Serge Reggiani, du Déserteur à J’suis snob.

Cinquante ans après sa mort, Boris Vian pourrait faire (ce n’est pas encore sûr) son entrée à la prestigieuse Pléiade après l’édition de ses Oeuvres complètes en 14 forts volumes. L’écume des jours, son roman le plus connu, figure dans les programmes scolaires. Sa fantaisie persifleuse et sa façon zizanique de jouer avec le langage au dam des académismes n’exclut pas une vraie poésie sur fond de révolte, qui se retrouve dans L’Automne à Pékin ou de L’Arrache-cœur, l’un de ses plus beaux livres. Pasticheur en diable, pour le double régal des profs et des têtes blondes, inventeur de néologismes à foison, très sensible aussi à l’injustice et au mal inhérent à la vie (le fatal nénuphar de L’Ecume des jours), Boris Vian se défendait autant des pouvoirs établis que de tout embrigadement politique « au pas camarade », réservant ses piques les plus acérées au bon Dieu des méchants. Entre comique grinçant (L’Equarissage pour tous), érotisme provocateur (J’irai cracher sur vos tombes fit scandale en 1946) pacifisme anarchisant (La Java des bombes atomiques) et scepticisme voltairien, cet écrivain cristallisant l’esprit d’une époque, qui se prolonge dans le désarroi contemporain, conserve sa fraîcheur au même titre que son ami Queneau.

A preuve : sa vitalité posthume avérée en crescendo par le livre et le disque, la scène, la radio, la télévision, et par l’impact de l’écrivain sur les jeunes générations, bien après Mai 68. Garante du titre de l’exposition à voir à Palexpo, Le vrai Boris, Ursula Vian Kübler (sa deuxième épouse) ne fera pas le déplacement à Palexpo pour cause de grand âge. En revanche, c’est en compagnie de Michel Piccoli, Jean-Claude Darnal, Arthur H, le pataphysicien vaudois Freddy Buache, l’écrivain-chansonnier Jean-Pierre Moulin, la biographe Valère-Marie Marchand (dont paraît Boris Vian le sourire créateur en coédition Ecriture-Neige avec le CD inclus Vian chante Vian), les vestales de la Fondation Vian (Nicole Bertolt et Christelle Gonzalo) et l’éditeur Michel Sandoz, notamment, que se dérouleront moult débats et autre hommages en mémoire du cher Équarisseur de première classe…

Genève. Palexpo. Salon international du Livre et de la presse, du 22 au 26 avril 2009.

-

Pensées de l’aube (71)

De l’opprobre. – La nuit vous a porté conseil : vous ne répondrez pas ce matin à la haine par la haine, car la haine que vous suscitez, mon frère, n’est que l’effet du scandale : la lumière est par nature un scandale, l’amour est un scandale, tout ce qui aspire à combattre le scandale du monde est un scandale pour ceux qui vivent du scandale du monde.

De la foi. – Ils vous disent comme ça, avec l’air d’en savoir tellement plus long que le long récit de votre vie dans la vie, que l’unique vrai dieu qu’ils appellent Dieu a créé le monde en 7777 avant notre ère, un 7 juillet à 7 heures du matin et que c’est pourquoi, sœurs et frères, le Seigneur leur commande d’éliminer tous ceux qui ne croivent pas comme eux ou qui croillent n’importe quoi…

De l’exclusive. – Non merci, je ne veux pas de ton Paradis, ni de votre Enfer méchant, ma vie n’est qu’un Purgatoire mais j’y suis bien avec ceux que j’aime bien, l’Enfer j’ai compris : ce n’est rien, c’est juste un jacuzzi, et le Paradis je ne sais pas, vraiment je ne sais pas si ça vaut la peine d’en parler si ce n’est pas ce qu’on vit quand on aime bien et qu’on est bien aimé…

Image : aquarelle JLK -

Le temps de la vraie lecture

Editorial du Passe-Muraille, No 77, avril 2009. Visitez-nous au Salon du Livre de Genève !

Editorial du Passe-Muraille, No 77, avril 2009. Visitez-nous au Salon du Livre de Genève !

Le sentiment dominant de l’époque est à l’égarement et au désarroi sous l’effet de ce qu’Amin Maalouf appelle Le dérèglement du monde dans son bel essai où il se demande avec lucidité «si notre espèce n’a pas atteint, en quelque sorte, son seuil d’incompétence morale, si elle va encore de l’avant, si elle ne vient pas d’entamer un mouvement de régression qui menace de remettre en cause ce que tant de générations successives s’étaient employées à bâtir».

Cette interrogation portée sur la «compétence morale» de notre espèce pourrait sembler simpliste, mais la lecture attentive de cet essai limpide et grave d’un écrivain assumant le double héritage de la culture occidentale et de son homologue arabo-musulman, porte au contraire à examiner les nuances de la complexité et à dépasser les anathèmes et les exclusions réciproques ; demain, nous aimerions parler d’un tel ouvrage avec le professeur et écrivain tunisien Jalel El Gharbi, que nous accueillons dans cette livraison avec reconnaissance. Parce que c’est un vrai lecteur, un vrai passeur aussi, qui prend le temps de lire avec attention et respect.

Cette interrogation portée sur la «compétence morale» de notre espèce pourrait sembler simpliste, mais la lecture attentive de cet essai limpide et grave d’un écrivain assumant le double héritage de la culture occidentale et de son homologue arabo-musulman, porte au contraire à examiner les nuances de la complexité et à dépasser les anathèmes et les exclusions réciproques ; demain, nous aimerions parler d’un tel ouvrage avec le professeur et écrivain tunisien Jalel El Gharbi, que nous accueillons dans cette livraison avec reconnaissance. Parce que c’est un vrai lecteur, un vrai passeur aussi, qui prend le temps de lire avec attention et respect.

Une fois de plus, Le Passe-Muraille tente d’assumer la vocation première qu’annonçait son titre en 1992. À la fuite en avant d’un monde énervé, à l’obsession du succès et au panurgisme, à l’emballement passager d’un «coup» éditorial à l’autre, nous continuons d’opposer, selon le goût librement affirmé de chacun, notre attachement à la littérature qui est à la fois une et infiniment diverse, moins préservée du monde qu’attentive à celui-ci, poreuse autant qu’il se peut sans se diluer dans le n’importe quoi.

Une fois de plus, Le Passe-Muraille tente d’assumer la vocation première qu’annonçait son titre en 1992. À la fuite en avant d’un monde énervé, à l’obsession du succès et au panurgisme, à l’emballement passager d’un «coup» éditorial à l’autre, nous continuons d’opposer, selon le goût librement affirmé de chacun, notre attachement à la littérature qui est à la fois une et infiniment diverse, moins préservée du monde qu’attentive à celui-ci, poreuse autant qu’il se peut sans se diluer dans le n’importe quoi.

Le Passe-Muraille se refuse aux replis et aux rejets identitaires qui ne pallieront aucun dérèglement. Aujourd’hui sur papier, demain sur un site ou des blogs, nous nous efforcerons d’en assurer la survie avec nos lecteurs. (jlk)

Le Passe-Muraille se refuse aux replis et aux rejets identitaires qui ne pallieront aucun dérèglement. Aujourd’hui sur papier, demain sur un site ou des blogs, nous nous efforcerons d’en assurer la survie avec nos lecteurs. (jlk)La nouvelle livraison du Passe-Muraille, No77, d'avril 2009, vient de paraître. Commandes: Passemuraille.admin@gmail.com

Le Passe-Muraille est présent Salon du Livre et de la presse de Genève, à Palexpo, du 22 au 26 avril. Rue Kafka, tout au fond de la halle où PERSONNE ne va...

Retrouvez Jalel El Gharbi sur son site: http://jalelelgharbipoesie.blogspot.com/

-

Les mains pleines d'orage

par Alain Gerber

Elles vous brûlent les doigts

les années couvées dans les nids de mitrailleuses

c‘est un argent facile

que la monnaie de ce temps-là

Les belles années de l’ambition

fauchées au pied des sémaphores

la sueur et l’encre

la brume de craie

l’œil vert de la radio

le chagrin des fées

la peur léthargique du hanneton

dans sa boîte

la perplexité du doryphore

l’écho des voix sous les préaux

un ancien dimanche

en automne

jonché de marrons cirés

dans la buée des candélabres

le goût des robinets

de cuivre

les soirs qui jouent avec les allumettes

Ce sourire gourmé

le sourire du chat

sur le visage d’un cadavre ironique

allongé sous la glace

de l’étang des Forges

où l’on se confie

un pied après l’autre

au balancier de ses bras

un après-midi de Noël

prodigue en illusions concrètes

Les sentiers de mâchefer

la brume brune

le campement dissolu des cabanes à outils

leurs ailes de goudron battant leurs flancs

vermineux

à flanc de colline

les verres épais avec leurs yeux de verre

à ras bord la crasse du temps qui passe

payé rubis sur l’ongle dans les fabriques

la gloriette de guingois

au toit de zinc dépoli

on y respire encore les clafoutis

du temps des cerises

aucunement prophétique

Rester là

ne rien savoir d’aucun avenir pour personne sur la Terre

on voit si bien les montagnes

on pourrait les toucher du doigt

un vol de martinets

l’écho du silence

l’ombre sur le mur quand les gens sont partis

Les troupeaux frileux

les bœufs éberlués

entre les grilles des préfectures

ripant sur le pavé

grimpés sur le trottoir au grand scandale des assassins

armés d’un bâton

buveurs de café bouillu

l’odeur du sang des bêtes

à l’emplacement de futurs cinémas

derrière le brouillard et le pâle

du faubourg des argentés

sur le chemin des Perches

que le vent repousse au fond de ses ornières

un vent de fer et de dimanche raté

loin des désirs absolus

La rue des jeudis héroïques

de sabres et d’arbalètes

traversée par un mur

que couronnent

des tessons d’existence

le haut des plus hautes tombes

les chapeaux noirs des affligés

les plumets noirs des chevaux de corbillard

arborant le monogramme d’un défunt présomptueux

à qui en pénitence

on n’a même pas laissé son alliance et sa montre

sa tabatière son culbutot

et par-dessus la voix du bronze

absente

monocorde

qui ne connaît pas un mort d’un autre

ni celui qu’on regrette

ni celui qui voulut qu’on épinglât

sa médaille sur un coussin violet

(…)

Rue de Châteaudun

dans le jus de lanterne

sourde

où piétine le gros chien boréal

qui garde les saucisses

ébouriffé de fourrure orange

on charrie un fardeau sans poids de grammaires

de sapience

de plumier d’astrolabe

avec un chiffon doux aussi

sans doute quelques bons points

et un cahier couvert de papier bleu

étiqueté à l’anglaise dans un coin

on traverse les fumées charcutières

l’haleine des soupiraux

rosée de toutes les défaites

l’odeur grenue de la pluie de la veille

la poudre des petits matins

crissante comme du sel et

la queue d’un nuage

qui n’a pas fait sa nuit

et couche sur le trottoir

la tête reposant dans les bois de l’Arsot

(…)

Mon père enfile son casque

garnit de vieux journaux

sa veste de cuir

range dans sa serviette

ses crayons sa gomme son stylo

son décamètre

et les plans énigmatiques

de la Reconstruction nationale

sur du papier violet

il réveille avec précaution

sa motocyclette

il fonce vers Champagney Ronchamp Lepuis-Gy

naviguant sur le verglas

dans la purée d’aurore

(…) et parfois il achète un buffet ancien

délogeant une basse-cour

ou un tas de charbon

j’y songeais à ses funérailles

nous étions trois ou quatre

sous les branches nues

sous le ciel déserté

à quelques pas seulement de ses fenêtres

- et donc

tout ce temps

toutes ces années du cristal de l’or vieux et des cendres

tout ce long temps sans prix

tout ce temps compté

il avait pu

contempler à loisir

le décor de son trou…

(…) il n’est de lettres que d’exil

et confiées aux bouteilles

on écrit sur le mur de l’usine

les choses qu’on a perdues

on use son crayon

son rare son tout petit

dressé dans les décombres

la grosse affaire des vagabonds

et c’est toujours

merde à celui qui le lira

car personne ne lit plus

justement

les jours passent

plus ou moins

dans la cohue du portillon

l’air du temps

change de propriétaire mais

la vente continue durant les travaux

la braderie aux prix sacrifiés

où tout doit disparaître

et le reste est détruit

un beau matin

les temps avaient changé

si elles avaient pu se voir nos vies nos villes

ne se seraient pas reconnues

depuis des mois et des semaines

je ne dormais plus tranquille

pourtant je n’ai rien suspecté

l’enfrance s’est lassée de nos mauvais traitements

elle a déménagé à la cloche de bois

en oubliant de m’emporter

Bournazel n’est plus là pour personne

j’ai rangé

toute ma famille sous les arbres

des promesses de l’ancien régime

rien ne s’est accompli

sinon ce qu’on a pu

bricoler soi-même

c’est-à-dire un amour et aussi

une gaieté passagère

qui fut sainte et féroce

il y a bien longtemps

pieds nus sur les tommettes de titane

à tâtons je fais mon sac dans la cuisine obscure

des gamelles melles-melles

des bidons dons-dons

on est lundi matin d’une autre galaxie

la semaine sera longue

vivement dimanche !

des gamelles des gamelles des bidons

Envoi

Les graveurs de vent

les graves célibataires de leur propre créance

au lexique équivoque

aux gestes somnambules

aux maigres fournitures

aux barques trop fragiles

précaires gardiens des écuelles

se marient une année

sont quand même pendus l’autre

aux espagnolettes

de l’hôtel Algonquin

ayant renié leurs fraîches phrases d’avril

lovées dans les violoncelles

disposées en travers

des tickets de rationnement

leurs cous s’allongent pour voir

par-dessus la rampe

le côté du mur

qui n’en eut jamais aucun

mars 2008

(Ces séquences sont extraites d'un vaste poème intitulé Enfrance, encore inédit. Elles constituent l'ouverture de la dernière livraison du Passe-Muraille, d'avril 2009, No77, qui vient de paraître, incluant un entretien avec Alain Gerber et un aperçu de son oeuvre romanesque.)

-

Pensées de l'aube (70)

De la petite mort. – Parfois on a manqué l’aube, on ne l’a pas vu passer, on n’a pas fait attention, ou plutôt: on était ailleurs, c’est ça: on était partout et nulle part, on était aux abonnés absents, on n’y était pour personne et le jour a passé et ce matin c’est déjà le soir, on est tout perdu – on se demande si l’aube reviendra jamais…

De la petite mort. – Parfois on a manqué l’aube, on ne l’a pas vu passer, on n’a pas fait attention, ou plutôt: on était ailleurs, c’est ça: on était partout et nulle part, on était aux abonnés absents, on n’y était pour personne et le jour a passé et ce matin c’est déjà le soir, on est tout perdu – on se demande si l’aube reviendra jamais…

De la folie ordinaire. – Ils te disent qu’ils n’ont pas le temps, et toi tu te dis que c’est cela la barbarie, ou bien ils te disent qu’il faut bien tuer le temps, et tu te dis que c’est cela aussi la barbarie, et quand tu leur demandes quel sens à tout ça pour eux, ils te répondent qu’ils n’ont pas que ça à faire, se poser des questions, et si tu leur dis de prendre leur temps alors là c’est colère, ça les rend fous, ou plutôt c’est toi qu’ils regardent comme un fou – s’ils pouvaient te faire enfermer, oui ça aussi c’est le début de la barbarie…

De la modestie. – Certains jours sont plus discrets, qui se pointent avec l’air de s’excuser - pardon de n’être que ce jour gris, ont-ils l’air de vous dire, mais vous les accueillez d’autant plus tendrement que vous avez reconnu vos vieux parents tout humbles devant le monde bruyant, et d’ailleurs les revoici dans le gris bleuté de ce matin, comme s’ils étaient vivants…Peinture: Thierry Vernet.

-

Le roman qui refait le monde ailleurs

ENTRETIEN AVEC ALAIN GERBER

ENTRETIEN AVEC ALAIN GERBERAlain Gerber est un écrivain fluvial. À poser quelques questions à un romancier fluvial, on s’expose à recevoir de fluviales réponses, dont voici le partiel delta…

- Vers quel ailleurs votre écriture est-elle repartie ce matin ?

— Il n’y a plus de pays qui m’attire. Ils se sont banalisés et standardisés en même temps que leurs trop désinvoltes visiteurs. Quand je partais voir ailleurs, j’avais besoin de ne plus me sentir chez moi : maintenant, je m’y sens chez les autres. Pas ceux qui habitent là : ceux qui descendent en rangs serrés des avions et des autobus. En conséquence, la réalité à laquelle il m’importe de croire encore, les climats, les lumières, un certain style de relations entre les personnes, je ne la trouve que dans des œuvres — des livres, des films, des tableaux, et comme je ne suis pas d’un naturel assez contemplatif pour me contenter de les admirer, je mets la main à la pâte. Ca me permet d’imaginer que je suis réel, moi aussi, à un moment de mon existence où, dirais-je,… tout ne porte pas à le croire !

- Comment, en vous retournant, voyez-vous votre œuvre ?

— Pas comme un ensemble structuré : plutôt une série de tentatives abandonnées un jour par lassitude ou, plus exactement, parce que je me sentais appelé ailleurs. J’insiste sur ce mot, ailleurs, parce que chacune de mes « périodes » fut un territoire, avec son passé, ses coutumes, sa culture, sa langue, ses codes sociaux, son climat, voire ses spécialités culinaires lorsqu’il s’agissait de l’espace vaguement balkanique où j’ai logé mes Citadelles de sable. Tel ou tel de mes territoires peut coïncider avec une zone géographique bien délimitée (les Etats-Unis, en particulier), mais les deux ne sont jamais superposables. Je m’attache à ce qu’ils ne puissent pas l’être. Je ne suis toujours considéré comme un cinéaste de la plume : un cinéaste américain des années 50. Un de ces types à qui les producteurs confiaient un jour un western, l’année suivante un péplum ou un film intimiste...

- Un fil rouge relie-t-il vos livres ?

- S’il y a une unité à ce patchwork, elle ne réside pas dans l’écriture, mais dans le principe qui préside à celle-ci. Elle n’est pas dans la thématique proprement dite mais dans le retour obsessionnel de thèmes que je ne peux pas ne pas traiter, jusque dans ma poésie: la fuite du temps, l’inévitable métamorphose des choses que nous aurions voulues éternelles, l’échec ou, très spécifiquement, les relations avec les pères (de 1975 à 1999), puis avec les mères (à partir de 2000). Je suis le type qui revient sans cesse sur quelques images fondatrices, plongées dans une lumière très précise, environnées d’odeurs qui ne ressemblent pas à d’autres et qui, autour de ces scènes primitives (la seule chose qui lui importe, pour être franc), tente par politesse envers son lecteur de construire une intrigue de roman.

- D’où vient La couleur orange, votre premier livre ?

— C’était un bilan des années mortes — déjà ! Je l’ai écrit pour me dire, dans une période matériellement difficile : « Elles n’ont pas été tenues, mais voilà toutes les promesses que la vie t’avait faites. » J’ai raconté, avec des scrupules rabbiniques, trois mois de ma vie dont il m’avait semblé qu’ils étaient le début de quelque chose et qui, dix ans après, n’avaient débouché sur rien d’autre qu’une inconsolable nostalgie.

Pour le reste, l’ouvrage reflète deux fascinations littéraires assez incompatibles : le roman naturaliste-behavioriste américain (Hemingway, Chandler, etc.) et la recherche formaliste, qu’elle soit du Nouveau Roman ou d’ailleurs. Trois fées se sont penchées sur ce berceau : le Hemingway de Paris est une fête, le Perec de Les Choses et le Butor de Passage de Milan. J’étais aussi fasciné à l’époque (et le suis toujours), par les grandes littératures mystico-lyriques de l’Amérique : celle du Sud avec Faulkner, de la Nouvelle-Angleterre avec Melville et Hawthorne — sans parler bien sûr du new-yorkais Thomas Wolfe dans lequel je me suis plongé au début des années 70 avec la sensation de retrouver le liquide amniotique.

—Comment avez-vous vécu l’expansion de vos territoires romanesques ?

—Comme un type lancé dans la recherche éperdue d’une terre promise où ses graines germeraient, où il récolterait enfin le genre de beaux fruits qu’il voyait pendre aux arbres des autres. La question de l’exil s’est posée après Le Plaisir des sens. Je me garderai bien de dire si ce texte est ou non réussi. Ce que je sais, c’est qu’il fut le premier (et le seul) où l’écriture m’a offert bien davantage que ce que j’avais espéré d’elle. Il y avait un livre dont je n’étais pas du tout capable, ni techniquement ni sur aucun autre plan, et cependant, je l’ai écrit. Même si ce n’était que moi qui me le décernais, c’était comme de recevoir son bâton de maréchal sur le théâtre des opérations. À part le succès (pas immodéré en l’occurrence), il ne me restait – en ce qui me concernait — rien de mieux à attendre de la littérature. Je ne pouvais que répéter Le Plaisir à l’infini, ou bien creuser un autre sillon, sachant que la grâce ne me tomberait pas dessus une deuxième fois. Ce fut le seul moment de ma carrière où, pendant deux ans, je suis resté incapable d’écrire. Je ne m’en suis sorti qu’en décidant d’accomplir ce qui, au départ, n’était pour moi qu’une parodie, et pas du tout le projet humaniste que d’aucuns ont célébré : ce Faubourg des Coups-de-trique qui était pour moi, contrairement à ce que nombre de ses lecteurs ont cru, une façon de déréaliser Belfort et d’en faire un espace strictement littéraire, une attitude à la Fellini, en quelque sorte, le Fellini d’avant La Dolce vita qui m’a toujours beaucoup inspiré.

—Qu’est-ce pour vous qu’un roman ?

—A-t-on encore le droit d’écrire des romans : j’aimerais avoir l’assurance d’en avoir déjà écrit un, après une quarantaine d’années d’écritoire ! Faute de m’être posé la question, un roman, je ne sais pas ce que c’est. Mais je sais que, pour moi, c’est la vie elle-même — je veux dire une vie avec quoi « la vraie vie » a les plus grandes peines à rivaliser. Je crois qu’un bon roman refait le monde, mieux peut-être et en tout cas de manière plus tangible que beaucoup de philosophies. L’imitation du réel, certes, n’a pas grand intérêt, mais ce que propose la littérature, avec une arrogance qui me réjouit, c’est tout le contraire: c’est que le réel devienne le toc et la contrefaçon du romanesque.

—Faites-vous une distinction entre vos romans-romans et vos romans du jazz ?

— Il y en a au moins une qui est énorme : les romans-romans, j’attends qu’ils veuillent bien frapper à ma porte ; les autres, je vais les chercher manu militari. Avec eux, je ne m’embarque pas sans biscuits. Le travail romanesque consiste essentiellement à aller chercher la vérité des personnages. En revanche, je touche peu à la matérialité des faits. Quand j’introduis des scènes et des dialogues de fiction, c’est toujours parce que les scènes et les dialogues de la réalité sont trompeurs ou équivoques. J’ai au départ, très précisément, quelque chose à dire, ce qui est très rarement le cas lorsque j’aborde mes autres livres. Là, en règle générale, je ne pars ni d’un personnage, ni d’une ébauche d’histoire, mais d’une sensation forte, d’une émotion tenace liée à une image très particulière (mon magasin d’images : essentiellement la télévision – où je consomme énormément de films). Je finis toujours par oublier ces visions fondatrices, mais je crois pouvoir dire que presque tous mes livres sont nés d’une photographie transformée en hologramme, de manière que je puisse tourner autour, accompagnée de conditions climatiques extrêmement précises et, surtout, d’une odeur qui ne ressemble exactement à aucune autre. Je peux passer des mois sans être visité par une de ces images au spectacle desquelles j’ai soudain envie de planter ma tente. Mais envie n’est pas le mot… C’est plutôt que j’ai l’impression que, dans ce lieu-là, je parviendrai à me sédentariser assez longtemps pour parvenir jusqu’au terme du livre (lequel, deux fois sur trois, m’est révélé à ce moment-là, c’est-à-dire avant que j’aie rédigé la première phrase). Pour le reste, je vais à l’aventure : je pose un décor, puis un premier personnage dans le décor et j’attends de voir ce qui va se passer. Tout dernièrement, le décor s’est révélé bosniaque, grâce à un documentaire diffusé à la télévision. J’ai décrit ce décor (au début de Si le roi savait ça). En quelques phrases, j’ai dépeint l’atmosphère qui s’en dégageait plus exactement. Tout le reste est venu de là, et d’une vague idée que j’avais d’introduire un charnier dans l’intrigue. Ma « documentation » s’est limitée à la consultation du Petit Robert des noms propres, à l’article Bosnie.

— Comment êtes-vous retombé en Enfrance, si j’ose dire ?

— On m’a poussé ! Le grand saxophoniste Jean-Louis Chautemps, un ami de longue date, et un poète au quotidien, un poète de fait, qui n’a même pas besoin d’écrire, m’a lancé ce défi, en forme de boutade, il y a déjà trois ou quatre ans. Je n’en ai tenu aucun compte, ne me sentant pas plus apte à la poésie qu’à la pratique du jazz. Et puis, en avril de l’an dernier, je ne sais trop pourquoi, au cours d’une insomnie me sont venus les deux premiers vers d’Enfrance. Je les ai notés sur un bout de papier. Le lendemain, j’ai creusé ce sillon et, à mon grand étonnement, j’ai vu que le sol se fendait sous l’étrave. Pendant trois mois, je n’ai plus écrit que de la poésie, presque à marche forcée. C’aura été l’une des expériences les plus exaltantes de toute ma vie. Cette péripétie était assez inattendue : à part celle de Jacques Réda, qui me touche profondément, je n’avais pour ainsi dire plus lu de poésie depuis le lycée. Je commence seulement à me rattraper un peu : je me découvre quelques affinités avec le Transsibérien de Cendrars, ou Zone d’Apollinaire, singulièrement. Je constate en revanche que les poètes qui me fascinent le plus (Breton, par exemple, ou le Rimbaud des Illuminations) évoluent dans un cercle qui me restera fermé à jamais. Ces auteurs sont initiés à un mystère dont je n’aperçois même pas les contours.

—Et la lecture là-dedans ?

—J’ai dévoré des livres depuis l’âge de cinq ans, en commençant par Fenimore Cooper, Jack London, Dumas et L’Ile au trésor. Vers 1985, j’ai renoncé à ce bonheur-là. J’aimais à la fois trop d’auteurs trop différents les uns des autres, après avoir découvert, entre autres les Latino-américains, les Asiatiques, les Français de l’entre-deux-guerres (Fargue, Morand, Larbaud : j’avais longtemps voulu les ignorer, alors qu’ils écrivaient spécialement pour moi !). J’avais tendance à vouloir les intégrer tous ensemble à ma propre écriture. J’étais menacé, non seulement d’écartèlement, mais de perdre mon diapason personnel. J’ai pris en catastrophe la seule mesure qui s’imposait, ne lisant plus dès lors que les livres d’amis. L’été dernier, condamné à la retraite à mon corps défendant, je m’y suis remis. J’ai lu ou relu des auteurs dont les œuvres sont inscrites au catalogue de la Pléiade : Stevenson, Melville, Simenon, Ramuz, Rimbaud. Je crois que je peux maintenant avancer le doigt sans me faire happer par la machine. Mais certains romans de Simenon n’ont pas été loin de me décourager d’écrire, comme jadis Au Cœur des ténèbres…

— Votre avant-dernier roman fait retour au Belfort de vos débuts…

— Je me demandais, n’ayant plus à écrire pour la radio, si je devais m’accrocher encore à la musique, devenue mon terreau le plus fertile depuis la fin du siècle dernier, et, accessoirement, si j’étais encore capable de parler d’autre chose que de la création et des créateurs. J’avais peur que non, aussi ai-je voulu mettre toutes les chances de mon côté pour tenter cette escapade. Les noms des rues belfortaines ont le pouvoir de me mettre en confiance. Là, je n’ai même pas besoin d’image originelle : il me suffit de ces sonorités. Ce sont en quelque sorte mes sésames intimes.

— L’envoi sera-t-il pour Marie Joséphine ?

— « Pour qui écrivez-vous ? » Le savoir est un rare privilège. Une façon de se forger un style homogène est de s’adresser à un auditoire spécifique (grâce à mon émission de radio Le jazz est un roman, j’ai eu dix ans ce privilège). Je crois cependant que la vraie question est « À qui écrivez-vous ? » Ecrivant à la personne que je connais et qui me connaît le mieux au monde, je sais d’emblée quoi ne pas dire, ce qui est l’essentiel du métier d’écrivain. Je sens quand je triche ; je me surprends quand je me regarde écrire et j’ai honte de moi… Sans elle, ou bien je parlerais tout seul, ou bien j’enverrais des bouteilles à la mer. On s’en lasse vite… Quand on mène ce genre d’entreprise, bien sûr on n’échappe pas à la solitude. Il est capital que quelqu’un vous attende à la sortie du désert. Que quelqu’un vienne vous chercher, comme à l’école, vous tire de là et entretienne autour de vous, ne serait que par sa façon d’être, le climat grâce auquel vous trouverez le courage de retourner casser les cailloux le lendemain. Je dois bien plus à Marie Joséphine qu’elle-même ne l’imagine, plus sans doute que je n’en ai moi-même conscience et bien plus en tout cas qu’une série de dédicaces ne peut le laisser entendre…

Cet entretien avec JLK a paru dans Le Passe-Muraille, No77.

-

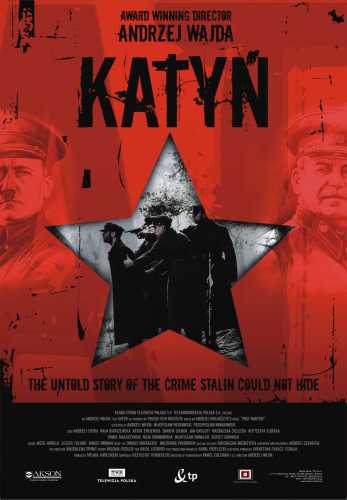

Katyn, de Czapski à Wajda

A propos de L’Art et la vie

A propos de L’Art et la vie

Et sur le film Katyn d'Andrzej Wajda, vu par Philip Seelen.

Il y a seize ans que Joseph Czapski s’est éteint à Paris à l’âge de 97 ans, au terme d’une vie étroitement mêlée aux tragédies du XXe siècle, et notamment au massacre de Katyn dont il fut l’un des rares rescapés et des grands témoins (son livre Terre inhumaine fut l'un des premiers ouvrages documentant le Goulag), finalement justifiés. Sous les dehors de cette figure “historique”, qui resta une conscience de la Pologne tout au long de son exil parisien (tant par ses articles dans la revue Kultura que par ses liens personnels avec les meilleurs esprits, de Gabriel Marcel à Czeslaw Milosz), Czapski apparaissait, au naturel, comme le plus simple et le plus libre des hommes, et son oeuvre de peintre témoigne le mieux de son aspiration constante à traduire ses émotions devant la beauté mêlée de douleur qui émane des êtres et des choses en ce bas monde.

Aussi sensible aux lumières du paradis perdu qu’à la tragédie de tous les jours, l’artiste vivait à la fois l’effusion de Bonnard et la tension de Soutine, qu’il rapproche d’ailleurs au sommet de ses admirations dans l’un des magnifiques articles réunis ici sous un titre qui dit bien l’enracinement de son oeuvre et de sa réflexion “dans la vie”. Bien plus qu’un livre “sur” la peinture ou “sur” les peintres, L’Art et la vie nous immerge aussitôt “dans” ce bonheur irradiant que la peinture nous vaut de loin en loin, dont Czapski ressaisit les tenants et les secrets avec une merveilleuse pénétration. Qu’il rende hommage à Nicolas de Staël, revienne sur l’héritage de Cézanne, s’oppose au despotisme ravageur de Picasso (avec d’éventuels repentirs), se rappelle une rencontre avec Anna Akhmatova, détaille l’art de son cher Proust, rende un hommage inattendu à Dufy ou célèbre l’“âme” de Corot, parle travail ou “paresse féconde”, Joseph Czapski nous sollicite avec passion et nous est, autant que dans sa peinture, plus présent que jamais.

Joseph Czapski. L’Art et la vie. Textes choisis et préfacés par Wojciech Karpinski. Traduit du polonais par Thérèse Douchy, Julia Jurys et Lieba Hauben. L’Age d’Homme, 244p.

A lire absolument: la lettre magnifique que notre ami Philip Seelen a envoyée à Bertrand Redonnet près avoir vu Katyn, le dernier film du grand réalisateur polonais Andrzej Wajda: http://lexildesmots.hautetfort.com/ -

Des petits rien inestimables

Le roman d’Anne Brécart, Le monde d’Archibald, écarte des rideaux de vieille soie et montre, au beau milieu de notre rapide et bruyant quotidien, une barque et une pêcheuse de souvenirs, là-bas, au loin.

Derrière nous, le plus souvent à notre insu, des bâtiments, des objets, des tableaux, des marches de pierre grimpant on ne sait vers quel terrain d’envol, continuent à exister dans ce que nous croyions définitvement éteint. Mais pour peu que les morts de ce monde-là se mettent à exiger un rien d’attention et d’amour de la part de leurs descendants – par exemple en leur soufflant à l’esprit d’étranges inquiétudes – voilà que tout ce qui semblait à jamais achevé se réveille et s’empare d’une mémoire. C’est ainsi que la narratrice de ce roman, une narratrice adulte, retrouve les êtres, les lieux et les objets qui ont marqué les étés de son enfance et de son adolescence.

C’était à la maison du lac, sous le règne enchanteur de l’oncle Archibald.

Enchanteur, parce qu’Archibald, dont la faillire commerciale est vue comme une fatalité, se consacre désormais à la survie de la belle demeure familiale et de ses terres, à l’âme de tout ce qui, poudré de vieillesse ou triomphalement refleuri chaque été, confère sens et dignité à ce lieu. Certes, Archibald confie à sa nièce, entre deux portes, que rater sa vie est le but de l’existence. « Non pas que j’ai choisi ce but, mais c’est vers l’échec que toute vie coule naturellement. (…) Accepter ce destin avec élégance est tout ce que l’on peut faire dans la vie »(…) Et, en signe de résistance, il met son chapeau, boutonne son manteau gris mastic et sort sous le soleil éclatant du mois d’août, vêtu comme si l’on était en novembre». Mais ces deux mots, élégance et résistance, métamorphosent dans les faits ce prétendu ratage en comportement héroïque. La jeune narratrice ne cesse de s’en émerveiller, de s’en effrayer parfois car bien des choses lui échappent, les non-dits, la bienséance quoi qu’il arrive, la rigueur protestante, le respect des morts et de leurs biens obligeant Archibald à des acrobaties incompréhensibles à une petite fille. Il doit vendre ses terres… mais il réussit à racheter quelques vaches et à engager un fermier (le Kosovar Idriss, futur initiateur sexuel de sa nièce), son neveu François, seize ans, meurt pendant ses vacances à la maison du lac… mais il organise peu après un pique-nique de prince dans la forêt crépusculaire et consolatrice; sa femme Olympe se meurt de tristesse et de folie… mais il continue de prendre le thé avec elle sous un petit parasol rose, dans le parfum des roses ; la parentèle le pousse à vendre, tout liquider… mais lui, Archibald, continue à dessiner les armoiries des ancêtres. Jusqu’au jour où… non, que le lecteur découvre seul la façon dont Archibald d’abord, la maison ensuite, quitteront le monde des vivants.

Par son besoin de regarder en arrière et de donner, pour ainsi dire, une musique personnelle, célébratrice, à ce qui est révolu, ce troisième roman de l’écrivain s’inscrit dans le même monde que les précédents.

Ici, l’écriture d’Anne Brécart décrit minutieusement le monde d’Archibald, objets et végétaux portant leur nom enchanteur ; mais surtout, dans le jeu des images et des souvenirs, cette écriture fait briller ce monde archibaldien dans ce qu’il a de contradictoire, de mystérieux et d’irréel. Ainsi l’imaginaire de l’enfant et de l’adolescente peuvent-ils peindre avec une candide chaleur les illusions, les pieux mensonges, tout ce théâtre de fantômes dont le reflet paraît à chaque changement de scène prêt à s’évanouir dans le silence de la maison, « doux comme un pelage d’animal », ou dans le monde nouveau du Stöckli (petite maison jouxtant la ferme, où vivent les domestiques. NDLR) qu’Idriss l’étranger utilise pour cacher des choses… des choses sans rapport avec le raffinement ambiant !

Style fluide, merveilleusement suggestif, lumineux, qui exulte dans ce « gigantesque parachute noir » que déploie (dans ce qui est pour moi la véritable fin du roman) un inquiétant cortège de morts se fondant dans la nuit.

Rose-Marie Pagnard

Anne Brécart, Le monde d’Archibald, Zoé, 171p.

Anne Brécart, Le monde d’Archibald, Zoé, 171p.Pour mémoire : Les années de verre, et Angle mort, chez Zoé.

Cet article a paru dans la nouvelle livraison du Passe-Muraille, No 77, avril 2009. Commandes et abonnements : Passemuraille.admin@gmail.com

-

Notre tumulte en vrai

À La Désirade, ce samedi 18 avril. – « Cela m’a fait plaisir de parler avec toi en vrai », m’a dit l’autre jour François Bon, après un long téléphone matinal, et j’en suis resté tout songeur. Quelques instants plus tôt, je lui avais demandé si l’énorme travail qu’il consacre à ses sites et ses blogs du Tiers.livre, de Remue.net et, désormais de Publie.net où il a déjà publié 200 livres numériques, entre autres travaux et vacations multiples aux quatre coins de la francophonie (il revenait justement du Québec) ne lui prenait pas trop de temps qu’il pourrait consacrer à son travail perso, mais je n’ai pas été trop étonné de l’entendre me répondre que tout ça faisait partie, désormais, de son travail perso, comme je le ressens moi-même, sans m’investir autant que lui sur la Toile, mais avec la même propension qui a toujours été la mienne à considérer mes activités variées de lecteur et de critique littéraire, de journaliste culturel et d’auteur comme un tout organique poussant ensemble.

À La Désirade, ce samedi 18 avril. – « Cela m’a fait plaisir de parler avec toi en vrai », m’a dit l’autre jour François Bon, après un long téléphone matinal, et j’en suis resté tout songeur. Quelques instants plus tôt, je lui avais demandé si l’énorme travail qu’il consacre à ses sites et ses blogs du Tiers.livre, de Remue.net et, désormais de Publie.net où il a déjà publié 200 livres numériques, entre autres travaux et vacations multiples aux quatre coins de la francophonie (il revenait justement du Québec) ne lui prenait pas trop de temps qu’il pourrait consacrer à son travail perso, mais je n’ai pas été trop étonné de l’entendre me répondre que tout ça faisait partie, désormais, de son travail perso, comme je le ressens moi-même, sans m’investir autant que lui sur la Toile, mais avec la même propension qui a toujours été la mienne à considérer mes activités variées de lecteur et de critique littéraire, de journaliste culturel et d’auteur comme un tout organique poussant ensemble.

Trois niveaux d’écriture

Il y a des années que j’ai fait mienne la distinction de Jacques Audiberti (dans ses Entretiens avec Georges Charbonnier) entre ces trois instances de l’écriture qu’incarneraient respectivement l’ écriveur (usant de la langue comme d’un simple outil de communication, dans un article de pure information ou un rapport factuel quelconque), l’écrivant (marquant une relation plus personnelle et cultivée avec la langue, mais sans prétention littéraire particulière, et qui peut cependant receler de plus hautes qualités d’expression que maints écrits d’auteurs, enfin l’écrivain qui s’arrogerait une espèce de droit de cuissage sur le langage, le travaillant à sa guise et touchant parfois, dans le meilleurs des cas, cette « langue dans la langue » qu’est en somme le style – et non pas tant le « beau style » au sens académique, qui serait aussi celui de l’écrivant, mais le style organiquement accordé à un souffle et un rythme qu’on retrouve de Rabelais à Céline et de Proust à Thomas Bernhard entre mille autres…

Il y a des années que j’ai fait mienne la distinction de Jacques Audiberti (dans ses Entretiens avec Georges Charbonnier) entre ces trois instances de l’écriture qu’incarneraient respectivement l’ écriveur (usant de la langue comme d’un simple outil de communication, dans un article de pure information ou un rapport factuel quelconque), l’écrivant (marquant une relation plus personnelle et cultivée avec la langue, mais sans prétention littéraire particulière, et qui peut cependant receler de plus hautes qualités d’expression que maints écrits d’auteurs, enfin l’écrivain qui s’arrogerait une espèce de droit de cuissage sur le langage, le travaillant à sa guise et touchant parfois, dans le meilleurs des cas, cette « langue dans la langue » qu’est en somme le style – et non pas tant le « beau style » au sens académique, qui serait aussi celui de l’écrivant, mais le style organiquement accordé à un souffle et un rythme qu’on retrouve de Rabelais à Céline et de Proust à Thomas Bernhard entre mille autres…Pratiques éprouvées

Pratiquant, en alternance ou simultanément, ces trois niveaux d’écriture depuis que je me mêle de journalisme (j’’ai écrit mon premier papier à quatorze ans, dans le journal d’un mouvement de jeunesse, sur le thème du pacifisme), de critique littéraire (ma première chronique a paru en 1969 dans La Tribune de Lausanne, portant sur Les Courtisanes de Michel Bernard) et de littérature pure, je n’en mesure pas moins à l’expression ou à l’inflexion près ce qui ressortit à l’un ou à l’autre. D’aucuns, notamment dans les cercles académiques du milieu littéraire romand, m’ont reproché ce côté touche-à-tout indigne d’un Véritable Écrivain ne se consacrant qu’à Son Œuvre, n’est-ce pas ? mais ils n’ont pas idée, ces chers bonnets de nuit, de ce que ce type d’absorption peut représenter d'enrichissant aussi pour l’élaboration d’un travail littéraire.Nouveaux tumultes

Il en va de même, aujourd’hui, pour l’usage de nos blogs et autres vecteurs virtuels. C’est par ceux-ci que j’ai rencontré François Bon et une kyrielle de gens intéressants, auteurs ou lecteurs, qui m’ont plus ou moins accompagné dans une nouvelle pratique de l’écriture qui, loin d’exclure l’expérience accumulée, la revivifie parfois de manière stupéfiante, dont le meilleur exemple à ce jour est Tumulte de François Bon, précisément.

Dix ans avant Tumulte, j’ai composé un roman que j’ai longtemps intitulé Roman virtuel, ensuite devenu Le viol de l’ange, alors que j’ignorais tout des virtualités réelles de la Toile. Mais depuis ma quatorzième année, lorsque des barres d’habitation sont sorties de terre dans l’immédiate proximité du quartier de notre enfance au bord des champs et des bois, le choc provoqué par la vision, la nuit, de ces milliers de fenêtres scintillant d'autant de vies, m’a fait basculer dans cet univers tumultueux d’une nouvelle perception simultanéiste de l’espace/temps : tout à coup la ville était là, le Grand Labyrinthe dont la Toile est un autre avatar, et qui bouscule tous nos codes de réception et d’émission, si j’ose parler en machine...

Hic et nunc on the blog

Nous sommes le samedi 18 avril 2009. Je viens de prendre ces notes provoquées par une expression de François Bon, l’autre jour au téléphone, remarquant que nous nous parlions « en vrai ». J’ai rencontré François le temps d’un soir, à Lausanne, et nous nous sommes un peu observés, tous deux à la fois ouverts et un peu timides, comme des ours au coin d’un bois. De le rencontrer « en vrai » ne m’a pas révélé un autre François qu’en lisant Tumulte ou en découvrant sa dernière note sur Andrzej Stasiuk, que je venais pour ma part de découvrir et d’aimer dès les première pages de Fado. Mais c'est vrai que la vie en vrai nous importe... Voilà pour le tissage de la toile…

Et cela qui en procède aussi: vient de paraître mon dix-septième livre, Riches Heures, que j’ai sous-intitulé Blog-Notes 2005-2008 à dessein. L’écriture de cet ouvrage ne diffère en rien de celle de mes carnets précédents, mais sa respiration a souvent été marquée par les échanges de mon blog. Bientôt paraîtra le prochain livre de François Bon, qui raconte le tumulte «en vrai» d’un colloque d’écrivains saisi par la panique à la suite d’une alerte terroriste dans un building mahousse de Montréal. Vient aussi de paraître le numéro 77 du Passe-Muraille, journal littéraire qui accueille plusieurs auteurs rencontrés « en ligne », tel Pascal Janovjak, mon ami cher de Ramallah, et Jalel El Gharbi, déjà connu des visiteurs de ce blog. Dans la foulée, vient également de paraître un substantiel recueil de Fragments désordonnés, carnets de lecture du compère Joseph Vebret, aux éditions romandes de L’Hèbe - encore un passionné de lecture en quête de sens existentiel, que nous aurons rencontré sur la Toile et qui signe en même temps un roman, Car la nuit sera blanche et noire, coédité en Suisse par le même éditeur.

Et cela qui en procède aussi: vient de paraître mon dix-septième livre, Riches Heures, que j’ai sous-intitulé Blog-Notes 2005-2008 à dessein. L’écriture de cet ouvrage ne diffère en rien de celle de mes carnets précédents, mais sa respiration a souvent été marquée par les échanges de mon blog. Bientôt paraîtra le prochain livre de François Bon, qui raconte le tumulte «en vrai» d’un colloque d’écrivains saisi par la panique à la suite d’une alerte terroriste dans un building mahousse de Montréal. Vient aussi de paraître le numéro 77 du Passe-Muraille, journal littéraire qui accueille plusieurs auteurs rencontrés « en ligne », tel Pascal Janovjak, mon ami cher de Ramallah, et Jalel El Gharbi, déjà connu des visiteurs de ce blog. Dans la foulée, vient également de paraître un substantiel recueil de Fragments désordonnés, carnets de lecture du compère Joseph Vebret, aux éditions romandes de L’Hèbe - encore un passionné de lecture en quête de sens existentiel, que nous aurons rencontré sur la Toile et qui signe en même temps un roman, Car la nuit sera blanche et noire, coédité en Suisse par le même éditeur.

E la nave va… va falloir ramasser les feuilles mortes d’après la neige… va falloir vivre « en vrai » avant de se reconnecter pour tâcher de dire mieux que tout ça procède à vrai dire du réel et du vrai… salut le Tumulte de la vie qui s’écrit…Image: Philip Seelen

-

Ceux de la photo sépia

Ils seraient tous là dans les maisons communicantes des diverses villes où ils sont venus, des villages, s’établir plus sûrement au début du siècle, attirés par les lumières et l’idée nouvelle d’une Amérique prochaine; ils se retrouveraient là comme naguère et jadis, timides ou conquérants, posant crânement ou paraissant s’excuser d’être sur la photo.

Voici l’objet : c’est la photo sépia, le grand portrait de groupe des vingt ans de la mère de notre mère : notre vénérée Grossmutter, qui occupe ici le centre du premier rang assis des onze frères et sœurs entourant le père et la mère, lesquels siègent de part et d’autre de la claire et nette jeune femme au beau visage ovale mis en valeur par sa chevelure relevée, les mêmes yeux précis et pressants que ceux de sa mère et de la nôtre, l’air aussi résolu que ses deux frères aînés debout au dernier rang alors que le plus jeune – le futur oncle Fabelhaft de notre enfance – sourit de côté, et que Theo, l’immense jeune homme d’une sombre beauté qui se tient un peu incliné, tout à droite, semble faire peser sur tous son irrépressible désir de partance.

Le ton dominant de la photo sépia est solennel, imitant la façon des grands bourgeois à automobiles du nouveau siècle, voire des familles nobles d’une autre époque finissante, princes européens ou russes, peut-être même arabes, avec le décor de palmes et de fleurs exotiques typique de ces années suivant l’Exposition Universelle, que le photographe Emil Goetz a disposé dans son grand atelier de Berg am See, vers le pont aux Cerfs.

La photo sépia est datée 1911. Trente ans plus tôt, le père de Grossmutter, qui siège ici dignement au premier rang, la moustache fournie et torsadée, comme en paille de fer, évoquant celle du missionnaire musicien Albert Schweitzer, officiait au titre de chef de train de la première équipe qui franchit la barrière des Alpes par le tunnel du Saint-Gothard – mais l’homme a su garder cet air discret, dans sa calme dignité, que montreront tous les pères de ce temps-là en cette tribu-là : dignes et discrets. De fait, notre père et les pères de nos mère et père ne nous auront jamais montré que cet aspect digne et discret de l’honnête père de famille en ce pays-là, cravatés dès leur lever, incarnant ceux que je qualifierai toujours de Réguliers et que je respecte en tant que tels, tout en me distinguant d’eux, comme je distingue à présent deux de mes grands-oncles de la photo sépia : le plus jeune assis au premier rang, l’air enjoué, le regard vif, prénommé Leopold, dit aussi Leo ou Poldi, et que nous connaîtrons des lustres plus tard sous le surnom d’oncle Fabelhaft, et derrière lui cet oncle Theo dont la destinée de chercheur d’or nourrira la légende à multiples rebondissements.

Nous sommes en septembre 1911 et le Premier ministre russe, Pierre Stolypine, vient de se faire assassiner par l’anarchiste Bogrov dans une salle de théâtre, quelques mois près avoir posé lui aussi au milieu de sa famille, sur un cuirassé de la marine impériale, ainsi que l’illustre une coupure de journal retrouvée dans les papiers de Grossvater. Or je crois savoir que notre bisaïeul de Berg am See attendait quelque chose de ce Stolypine. Je ne sais trop comment cela m’est parvenu, mais je me rappelle une de ses observations, rapportée par Grossvater à propos de la Russie, selon lequel seul un type capable du genre de Piotr Arkadiévitch Stolypine aurait pu infléchir les événements de sorte à empêcher la calamiteuse Révolution russe, selon l’expression de Grossvater - tout cela qui me revient inopinément en me penchant sur la photo sépia pour mieux voir mon bisaïeul, si digne et discret et songeant peut-être précisément, à l’instant, au sort des grands ce monde incessamment exposés à la menace de l’anarchie.

Or rien n’est plus vraisemblable, à y réfléchir, que ce fait que le beau-père de Grossvater ait eu son idée à propos du sort de la Russie tsariste en voie de se réformer sous l’impulsion de Stolypine. S’il a vraiment dit, une fois, que Stolypine était un type capable, ce ne peut être sans avoir lui-même réfléchi à la question. Car Grossvater, qui connaissait la Russie pour y avoir travaillé, n’aurait pas rapporté la chose si le jugement de son beau-père, qu’il respectait, n’avait pas été tant soit peu fondé et réfléchi. Et c’est ainsi que, de fil en aiguille, selon l’expression, j’en arrive à imaginer maintenant que, la photo prise, le chef de famille se lève et se tourne vers son grand fils au regard farouche, pour lequel il a toujours eu un faible, Theo n’ayant jamais juré que de trains en partance et de départ aux Amériques, et lui demande à brûle-pourpoint ce qu’il pense des révolutionnaires russes – cette digression imaginaire me venant du fait de la saisissante ressemblance, que je viens de constater, entre la ténébreuse aura de Theo et celle du poète révolutionnaire Vladimir Maïakovski, né la même année que lui…

C’est d’ailleurs tout un roman qu’on pourrait imaginer à l’observation des personnages de la photo sépia, dont la fixité des sujets n’est pas telle qu’elle exclue maintes nuances frémissantes, cela n’empêchant pas non plus les équivoques de l’oubli. Deux sœurs seules sourient sur la solennelle photographie, mais l’une d’entre elles d’un sourire un peu narquois qu’elle s’adresse à elle-même, elle qui se pendra plus tard sans qu’on en démêle le pourquoi, et de l’autre qu’elle identifie sous le nom de Violetta, ma chère Lena, qui m’évoque aujourd’hui ces destinées, ne se rappelle pas bien ce qu’elle est devenue – mis de toute façon, conclut-elle, c’est du passé…

Or je proteste, moi, que c’est notre passé, tout ça : je veux savoir qui est qui, je veux pouvoir dire à nos enfants d’où nous venons, au moins ça, fais un effort ! Et je vais pour gronder un peu Lena, qui aime d’ailleurs ça, qu’on la gourmande - je vois aussi bien que ça la touche que je la pousse à se rappeler son passé à elle, cependant nous restons tous deux un peu embarrassés : comment en effet les faire parler, ceux de la photo sépia, à l’instant de dévisager, même attentivement ces supposés proches dont elle-même ne se rappelle plus bien, et de moins en moins, ce que chacun d’entre eux est devenu au juste…

Mais quel air imposant, pour ainsi dire d’un autre temps, ont donc ceux-là, me dis-je ensuite en scrutant les deux fils les plus âgés - Albrecht le plus sévère, en son amplitude physique de marchand de primeurs en gros, et Conrad, tout massif lui aussi mais au visage plus ovale et spirituel d’ingénieur - que la mine plus enjouée de notre grand-tante Violetta, moins de vingt ans sur la photo sépia et gracieusement assise au premier rang, dans sa robe de tournure Art Nouveau, pondère et radoucit heureusement. Et cette autre qu’elle, debout à côté de l’imposant Albrecht, n’est pas moins jolie elle aussi, mais c’est elle qui se pendra à la stupéfaction des siens, m’a rappelé Lena ; et celle-là qui semble égarée, comment se prénommait-elle encore, et cette autre qui semble comme prise en faute, et cette autre encore qui détourne carrément le regard ? Mystère : Lena donne sa langue au chat.

Cependant la voix de l’Oncle Fabelhaft me revient - sa voix haut perchée nous saluant, les enfants, du fond de son inénarrable arrière-boutique de marchand d’orviétan brocanteur aux allures de cabinet de curiosités dont chaque objet singulier, peau de serpent ou tête réduite de Jivaro, fera l’objet d’une nouvelle histoire.

Or je n’en reviens pas ce matin, et pour la première fois peut-être, tant d’années après l’avoir écouté bouche bée des heures durant, de voir là, sur la photo, quel garçon a été l’affabulateur mirifique autour de ses vingt ans, siégeant bien droit et bien mis, coiffé à la gomina, l’air posé mais fringant, sûrement bon athlète et bon nageur, le visage régulier du jeune Européen bien disposé et bien parti pour la vie – la vie qui lui appartient, comme on dit et comme paraît le dire ce même œil pétillant qui, maintes fois, tant d’années plus tard, nous aura pris à témoins, les enfants.

Voici donc Leo et Theo, le Conteur et l’Aventurier, figures de mes songeries légendaires, parangons s’il en fût des Irréguliers de ma planète imaginaire, et me voilà guetter la moindre de leur parole, comme j’aimerais aussi que se déboutonnent leurs frères ainés, les Réguliers, à commencer par le grand-oncle Albrecht au front buté, mais que je sais un passionné d’aéronautique nouvelle, et par Conrad qui s’est établi à Berlin pour y diriger de grand travaux urbains - tous deux à la fois présents et pas vraiment là, étant entendu que leurs affaires les attendent et que ça n’attend pas, selon l’expression - pas que ça à faire, comme on dit encore, même si cela se fait en ces années, dans un pays civilisé, de poser pour la postérité en famille de sorte que celle-ci apparaisse dans son établissement, en cette année 1911, dans le décor vaguement colonial du photographe Emil Goetz, 8 Hisrchmattstrasse, tel. 689.

Et que nous disent-ils donc tous, tant qu’ils sont ? Que nous disent les Réguliers et les Régulières ? Que nous dit, au premier rang, l’air de quelqu’un qui en sait long sur les choses de la vie, comme on dit - que nous dit la mère de Grossmutter, siégeant bien droite, mais sereine aussi, tenant un magazine, nous regardant en face comme nous la regardons à près d’un siècle de distance – que nous dit-elle et que pourrions-nous lui dire à l’instant ? Que signifie l’air comme effrayé de la fragile Milena, tout à gauche de la photo sépia, juste derrière Leo, la main posée sur la solide épaule de celui-ci, qui porte une minerve et sourit encore moins que quatre autres de ses sœurs ? Que voudraient peut-être dire les trois autres, ensuite, du milieu du deuxième rang, dont les regards nous regardent eux aussi bien en face et fixement à presque un siècle de distance, modestes ou plus insistants ? Et que ne dira sûrement pas, tout à droite au second rang, comme écrasée par la masse du beau Theo, avec quelque chose de russe elle aussi, la sombre Marta au regard qu’on pourrait dire carrément refusé, et dont Lena ne se rappelle plus ce qu’elle est devenue ?

Enfin les regards de nos deux Irréguliers, que nous chantent-ils donc au primesaut de cet autre matin d’hiver ? Que nous raconte le regard du dernier né de la famille rassemblée, ce fringant jeune homme du premier rang, prénom Leopold, que nous connaîtrons sous les traits d’un personnage hirsute et gesticulant revenu des comptoirs orientaux et des jungles, et que nous dit le long regard ombrageux de son frère Theo, élégant plus que les autres, avec son col cassé, et qui paraît déjà désigné par la destinée pour quelque aventure hors du commun ?

D’autres heures d’avant l’aube, en ces veillées de ce long hiver, je serai resté à quêter le moindre mot de nos silencieux, revenant et revenant à la photo sépia ou compulsant les albums des autres branches de notre généalogie, sans entendre rien ni rien oser leur dire ou rien dire d’eux, jusqu’à ces jours de fin décembre et de janvier de l’année suivante, puis des mois suivants où, la neige cédant le pas au jour et au printemps, CELA recommença de parler à travers les années.

On aurait donc hiberné, se dira-t-on ensuite, sans se rappeler à l’instant tant d’hivers passés à ne rien entendre ou dire, faute d’écouter. On se reprocherait alors d’avoir manqué à la vie. On serait tenté de déplorer le temps perdu, tout en se sachant passé par l’épreuve d’un temps d’imprégnation et de maturation et de descente et d’immersion et de remontée des eaux mêlées de nos mémoires dont on ressortirait tout frais et neuf comme les deux jeunes Irréguliers de la fameuse photo sépia, le Conteur et l’Aventurier, et ces matinées des temps d’avant Pâques tout revivrait et rebondirait en flots de mots par les prairies des premières heures, et le récit reprendrait, des maisons retrouvées...(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en finition)

-

Remember Bashung

En classant mon courriel, je tombe sur cette lettre de Pascal Janovjak, en mai 2008. Il répondait à une évocation que je lui avais faite d'un essayage de jeans à 10 euros que nous avions fait, mon ami il Gentiliomo et moi, dans un marché aux puces de Marina di Carrara, en Toscane marine. Un an déjà...

En classant mon courriel, je tombe sur cette lettre de Pascal Janovjak, en mai 2008. Il répondait à une évocation que je lui avais faite d'un essayage de jeans à 10 euros que nous avions fait, mon ami il Gentiliomo et moi, dans un marché aux puces de Marina di Carrara, en Toscane marine. Un an déjà...Ramallah, le 6 mai 2008.

Cher JLs,

J'ai moi aussi quelques souvenirs d'essayages derrière des bâches trouées, des pieds qui se prennent dans le pantalon, entre deux murs de boîtes à chaussures, voir au milieu d'un supermarché sans cabines. Ceci dit je préfère quand même les salons de Dolce & Gabana, Via Montenapoleone à Milano, que tu connais aussi bien que moi : climatisés et parfumés, avec canapés de cuir rose dans chaque cabine, où vient s'affaler la petite amie ou le petit copain du mec qui essaye son futal, regards gourmands qui se démultiplient dans les grandes glaces qui couvrent les parois, et d'accortes hôtesses qui viennent apporter des Martini rossi on the rocks, ou donner un coup de main, quand on a coincé sa fermeture éclair. L'idée n'est pas désagréable mais pour tout te dire je me passerais volontiers des essayages, en cabine ou en camionnette, d'ailleurs je m'arrête là, parce qu'en tapant « d'accortes hôtesses » quelque chose a fait tilt, d'où me viennent ces mots-là, et bien ils viennent d'ici, d'une chanson de Bashung,En Ecosse des gosses écossent

Des chimères en chair et en os

D'accortes soubrettes les escortent

En Ecosse des gosses précoces

Chopent des crampes

A faire l'amour à tue-tête

A bâtons rompus

et donc j'ai envie de te dire deux mots sur Alain Bashung, et de lui dire deux mots aussi, parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il fait en ce moment, son dernier album vient de sortir, c'est moins bon, il a changé de parolier le bougre, ou bien le parolier s'est barré je n'en sais rien, Jean Fauque fait un disque solo maintenant, les paroles sont grandioses, mais du coup c'est la musique qui est tristoune. Alors que les deux ensembles, Fauque à la plume et Bashung à la basse, ça c'est du grand art, des allitérations scintillantes sur des sons inouïs, on touchait les étoiles. Bien sûr on a le droit de ne pas aimer la voix nasillarde de Bashung, mais franchement de tous les droits civiques celui-ci me semble le plus discutable. Si par malheur tu ne connaissais pas L'Imprudence, leur dernière œuvre commune, il te faut sans tarder appareiller montgolfière et te laisser porter en direction du disquaire le plus proche, on y trouve des perles de poésie, des pépites issues de leur rare alchimie :Dans ma cornue

J'y ai versé

Une pincée d'orgueil

Mal placé

Un peu de gâchis

En souvenir de ton corps

Ou bien ce vers, tiré d'un précédent album, dont la musique intrinsèque me semble se suffire à elle-même,

La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine

mais c'est peut-être parce que j'y entends l'accompagnement, les violons et la batterie, comme celle qui claque à la fin de

Un jour au cirque / un autre a cherché à te plaire / dresseur de loulous / dynamiteur d'aqueducs

J'apprends à l'instant, au hasard du web, que Bashung souffre d'un cancer. Ca me fait de la peine, pour toutes les extases que je lui dois, mais surtout parce qu'à force de l'entendre je le connais bien, les chanteurs qu'on aime font partie de la maison, ils hantent nos murs, ils sont un peu de la famille, bien plus que les écrivains condamnés au silence des livres clos. Leurs voix ont accompagné trop de rêves et de mélancolies… Cancer du poumon, dit le web, pas tellement étonnant, à force de côtoyer Brel, de respirer le même air que Gainsbourg.Le dimanche à Tchernobyl j'empile torchons, vinyles, évangiles

mes paupières sont lourdes

mon corps s'engourdit

c'est pas le chlore

c'est pas la chlorophylle

tu m'irradieras encore longtemps

bien après la fin

tu m'irradieras encore longtemps

au-delà des portes closes -

CELA

CELA serait le grand mystère de ce que je vois sans le voir, et j’y associe ce matin mon frère mystérieux. Dans ce paysage immense qu’on dirait à l’instant de monts de Chine encrés à rehauts de bleu sombre, mon frère est ce personnage à manteau noir qui s’en va seul, là-bas, sur la rive du lac semblant un fleuve, mon frère n’est aujourd’hui plus que cendres sans mystère et telle est ma question : qui est cet homme que je vois là-bas qui me fait signe ?