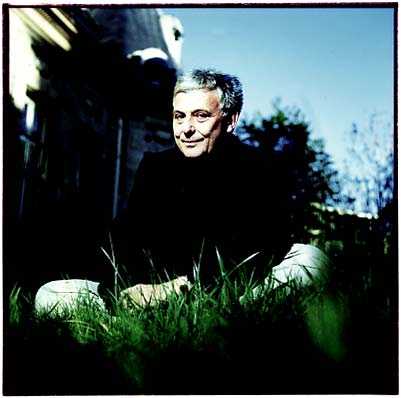

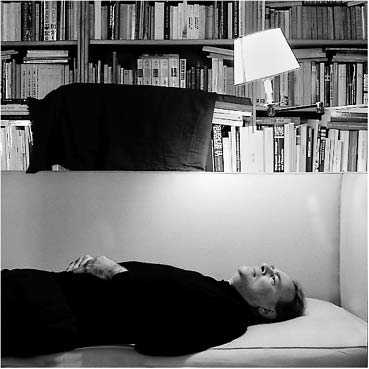

À propos de l'autobiographie de J.G. Ballard, La Vie et rien d’autre

par Jean-François Thomas

En juin 2006, l’écrivain britannique James Graham Ballard apprend qu’il est atteint d’un cancer de la prostate. Sur le conseil de son médecin, il commence en janvier 2007 la rédaction de son autobiographie, qui paraît l’année suivante sous le titre The Miracle of Life. L’écrivain décédera finalement de sa maladie en avril 2009. La Vie et rien d’autre a paru en français à la fin de l’année dernière.

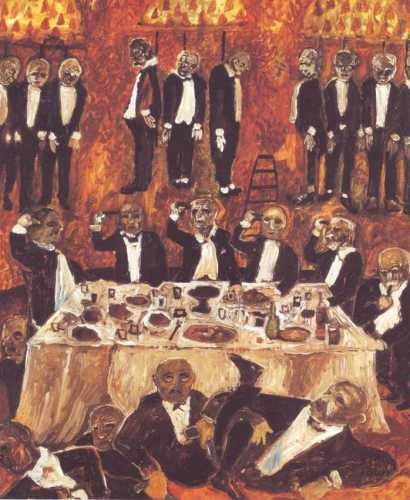

J. G. Ballard s’était déjà livré à un tel exercice en publiant Empire du soleil (1980), dont Steven Spielberg a plus tard tiré le film éponyme, autobiographie romancée de ses années de jeunesse. Dans la première partie de La Vie et rien d’autre, il revient sur sa peu banale enfance. Né à Shangai en 1930, le jeune Ballard explore cette «grande ville européenne, créée par des entrepreneurs britanniques et français, puis hollandais, suisses et allemands ». Le lecteur le suit comme guide dans une Chine d’autrefois, à l’ambiance Lotus Bleu de Tintin : concession internationale, riches européens méprisants et alcooliques, malheureux chinois exploités, torturés, mourants dans l’indifférence, bars et bordels, violence omniprésente. La vie coloniale dans tous ses fastes et sa cruelle inhumanité. Très vite, Ballard prend conscience qu’il existe deux mondes différents.

En 1941, sitôt après l’attaque de Pearl Harbor, Shanghai passe sous contrôle japonais. La famille Ballard est enfermée dans un camp d’internement à Lunghua. Le futur écrivain va y vivre son adolescence. Il y connaîtra la faim, le froid, la barbarie des soldats japonais, mais y développera aussi une admiration pour les Américains.

A seize ans, libéré, il gagne l’Angleterre. Le pays lui apparaît sale, triste, dévasté; vainqueur mais vaincu. Se pose alors pour lui la question de son identité, qui aura une forte influence sur son destin. « Sans doute me poussa-t-elle aussi à devenir un écrivain voué à prédire et, si possible, à provoquer le changement. »

Grand amateur de cinéma, il découvre avec passion le surréalisme. «J’avais la nette impression, je l’ai d’ailleurs toujours, que la psychanalyse et le surréalisme ouvraient les portes de la personnalité humaine et de la vérité de l’être, mais aussi mes portes personnelles ». Plus tard, l’art moderne rejoindra son univers. Plus que de littérature, d’ailleurs, c’est surtout d’art que Ballard nous parle dans cette autobiographie. Notamment d’une exposition, This is Tomorrov (Londres, 1956), considérée comme l’acte de naissance du pop art.

Après deux ans d’études de médecine, il gagne un concours de nouvelles (1951) et décide de devenir écrivain. Erre une année en Lettres, avant de vendre des encyclopédies au porte-à-porte puis de s’engager dans l’armée pour devenir pilote, un vieux rêve. En stage au Canada, il découvre la science-fiction américaine, alors en plein essor, dévore les magazines spécialisés et rédige des nouvelles. Il se donne un but : «J’allais intérioriser la science-fiction, à la recherche de la pathologie qui sous-tendait la société de consommation, le paysage télévisuel et la course aux armements nucléaires, vaste continent vierge de possibilités fictionnelles inexplorées». Contrairement aux idées communément admises, Ballard pense en effet que raison et rationalité sont impuissantes à expliquer le comportement humain et que, quelque part au fond de lui, l’homme aime commettre des atrocités. Pour Ballard, la science-fiction doit s’intéresser à l’espace psychologique, ce qu’il nomme « l’espace intérieur». Cette vision non conventionnelle l’empêchera d’accéder aux magazines américains, qui jugent ses textes trop subversifs.

Sa rencontre, puis son mariage (1955) avec Mary Matthews, eut une influence décisive. En effet, Mary crut dur comme fer, dès le début, que son époux allait devenir un grand écrivain. Il publie sa première nouvelle en 1956. Trouve un travail de rédacteur dans un hebdomadaire, Chemistry & Industry. Trois enfants naissent de leur union : James (1956), Fay (1957) et Beatrice (1959).

Un nouveau drame l’atteint en 1963, avec la mort de son épouse, des suites d’une infection contractée après une opération de l’appendicite. Ballard devient alors, avant la coutume, un homme au foyer, s’occupant de ses trois enfants. Et il écrit. C’est un homme tranquille, un père aimant, très loin de l’image de l’écrivain provocateur, de l’auteur à scandales de Crash ! et de La Foire aux atrocités, que l’on peut avoir de lui. L’amour que ses parents et ses grands-parents ne lui ont pas donné, il a su le découvrir pour l’offrir à ses enfants.

Vers la fin des années soixante, il rencontre Claire Walsh, qui deviendra sa seconde épouse et l’accompagnera jusqu’à la fin de sa vie.

La Vie et rien d’autre porte bien son titre. On ne trouvera pas dans cette autobiographie les secrets d’écriture de l’un des plus grands romanciers de langue anglaise. Bien sûr, Ballard y évoque ses succès littéraires, ses amitiés, et ses déceptions. Mais surtout, on suit l’histoire d’un homme, dont l’optimisme et le bonheur sont présents tout au long de sa vie, en dépit des vicissitudes qui le frappent. Un honnête homme qui conte en mots simples et en phrases sobres, avec souvent le sens de la formule, son parcours à travers le vingtième siècle, en des pages émouvantes et parfois bouleversantes.

JFT

J. G. Ballard. La Vie et rien d’autre. Denoël, 291 p.

Cet article est à paraître dans la prochaine livraison du journal littéraire Le Passe-Muraille, à paraître au début mars. Pour en savoir plus: http://www.revuelepassemuraille.ch

émouvant ?

émouvant ?

JLK: Que la lecture est une rencontre...

JLK: Que la lecture est une rencontre... Eric Poindron:

Eric Poindron:

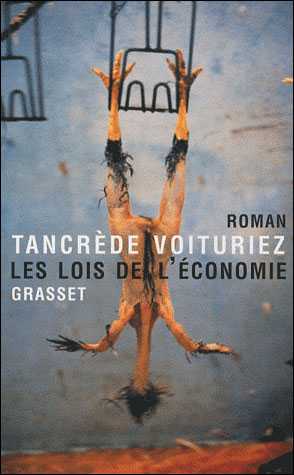

Tancrède Voituriez. Les lois de l'économie. Grasset, 201p.

Tancrède Voituriez. Les lois de l'économie. Grasset, 201p.

Celui qui tient un

Celui qui tient un

Celui qui rebondit ce matin bleu comme un lièvre blanc / Celle qui habite à merveille son prénom de Luciole / Ceux qui éteignent la médisance d’un sourire lointain / Celui qui a appris la joie dans les pires difficultés / Celle qui égaie sa mère grabataire en imitant des chants de passereaux de nos pays et environs/ Ceux qui estiment que chaque matin est le premier du monde / Celui qui parle du nez comme un phonographe du temps des 78 tours / Celle qui dit se bien entendre avec la peau de son conjoint Paul-André / Ceux qui se marrent tout seuls dans la foule de l’heure de pointe on ne sait trop pourquoi ni eux non plus / Celui qui parle à Mozart en regrettant qu’il soit mort si jeune mais en l’assurant de ce que sa musique l’aide à positiver au Bureau des réclamations dont il tient le guichet le vendredi / Celle qui se rappelle le crâne sourire de son fils Aurélien quand le Docteur lui a fait comprendre qu’elle le quitterait bientôt / Ceux qui aiment ce monde qui jamais ne fait la gueule / Celui qui a compris que c’est en agressant la toile qu’il en tirerait le portrait de sa Douce / Celle qui conseille à sa fille de ne rien faire à la va-vite et surtout pas l’amour et ses lettres à son père le taulard / Ceux qui sont obligés de voler très bas pour épandre de l’insecticide et risquent ainsi de tomber comme des mouches hélas c’est comme ça / Celui qui hésite à noter dans son mémoire de Master que Faulkner apprécie le fond de culotte des petites filles qui montent dans le poirier / Celle qui s’exclame « faites entrer les fauves ! » quand elle se met à sa table à écrire de romancière mystique sur les bords / Ceux qui considèrent leur enfance comme la seule expérience divine qu’ils ont faite de première main, etc.

Celui qui rebondit ce matin bleu comme un lièvre blanc / Celle qui habite à merveille son prénom de Luciole / Ceux qui éteignent la médisance d’un sourire lointain / Celui qui a appris la joie dans les pires difficultés / Celle qui égaie sa mère grabataire en imitant des chants de passereaux de nos pays et environs/ Ceux qui estiment que chaque matin est le premier du monde / Celui qui parle du nez comme un phonographe du temps des 78 tours / Celle qui dit se bien entendre avec la peau de son conjoint Paul-André / Ceux qui se marrent tout seuls dans la foule de l’heure de pointe on ne sait trop pourquoi ni eux non plus / Celui qui parle à Mozart en regrettant qu’il soit mort si jeune mais en l’assurant de ce que sa musique l’aide à positiver au Bureau des réclamations dont il tient le guichet le vendredi / Celle qui se rappelle le crâne sourire de son fils Aurélien quand le Docteur lui a fait comprendre qu’elle le quitterait bientôt / Ceux qui aiment ce monde qui jamais ne fait la gueule / Celui qui a compris que c’est en agressant la toile qu’il en tirerait le portrait de sa Douce / Celle qui conseille à sa fille de ne rien faire à la va-vite et surtout pas l’amour et ses lettres à son père le taulard / Ceux qui sont obligés de voler très bas pour épandre de l’insecticide et risquent ainsi de tomber comme des mouches hélas c’est comme ça / Celui qui hésite à noter dans son mémoire de Master que Faulkner apprécie le fond de culotte des petites filles qui montent dans le poirier / Celle qui s’exclame « faites entrer les fauves ! » quand elle se met à sa table à écrire de romancière mystique sur les bords / Ceux qui considèrent leur enfance comme la seule expérience divine qu’ils ont faite de première main, etc.