«J’étais là dans le hurlement du monde»

(Don DeLillo)

Je ne sais pas comment raconter cette histoire.

Et d’abord, je ne sais pas si j’en ai le droit. Je ne sais pas si j’en sais assez. Je ne sais pas si ça parlera vraiment de ce que je sais, ou plutôt de ce que je voudrais dire à propos de ça, ou si même ce ne sera pas simplement qu’une histoire ?

Ce que je sais c’est qu’elle m’obsède, cette histoire de l’ange du cabanon, depuis plusieurs décennies déjà; que maintes fois je l’ai ruminée en passant dans le quartier où vit toujours ma mère, et que chaque fois que je me retrouve là, un peu après le virage de la route d’en haut, à l’emplacement de la nouvelle urbanisation qui a nivelé la moitié du coteau de l’ancien castel du réalisateur italien, je pense au poulailler désaffecté et je le vois, lui, l’ange à la nuque brisée, je le vois accroupi, efflanqué, les yeux perdus, ignoré des siens qui continuent de vivre juste en dessous, derrière la haie de charmille, dans la petite maison au mainate, je le vois ne faire qu’être là dans la cahute abandonnée et j’aimerais aller vers lui, mais quelque chose me retient.

Or, à quoi rime le début de cette histoire ? Je n’en sais trop rien. Je ne vois, au début, que quelques images sans lien apparent entre elles. Je vois une photo de James Dean dans A l’est d’Eden, au mur de ma chambre d’adolescent, de la fenêtre de laquelle j’observe parfois le manège de celui que mon frère aîné appelle le crétin depuis qu’il l’a vu bercer, un après-midi durant, un petit bouvreuil déniché par les garçons du quartier. Je le vois assis sur un mur à se balancer d’avant en arrière pendant des heures. Je revois ce poulailler où je suis allé m’accroupir moi aussi, bien avant lui. Je revois les cheveux lisses de mon frère et mes boucles d’enfant. Il y a dans la nature les doux et les durs, les lisses et les tendres, les fils de Caïn et ceux d’Abel, mais lequel est lequel ?

La seule chose que je sais, c’est que c’est une histoire de frères et de mort.

Je sais aussi que ce premier enfant n’a jamais été accepté par sa mère: c’est de notoriété établie aux Oiseaux, cela fait pour ainsi dire partie de la chronique non écrite du quartier. On a dit que la très jeune mère eût aimé le faire passer, craignant de rester coincée avec l’homme qu’elle sentait déjà courir la femelle. On a dit aussi qu’elle était trop paresseuse pour se passer de l’homme mais qu’elle aurait préférer se prélasser sans avoir de mioche à torcher. On a dit ceci et cela, mais personne n’a été vérifier auprès des intéressés, qui affirmeront toujours, pour leur part, que ce qui bout dans la marmite du voisin ne regarde personne. Vous pouvez crever tout à côté: ce n’est pas notre affaire.

Ce qui est sûr en outre, c’est que ce premier enfant sera maladif à vie, jamais nourri au sein et jamais bercé, jamais peloté, le visage ingrat, les cheveux raides, les traits flous jusqu’à sept ans où l’ange me dira lui-même qu’il est mort une première fois (faut-il incriminer l’oncle au pistolet, ou est-ce à son frère qu’il faisait allusion ?) puis lui poussera ce masque de plus en plus dur d’apparence alors qu’il est resté dedans, sous sa carapace, un être que tout blesse à vif.

Le futur ange a cinq ans lorsque son frère Danilo se présente au monde, comme un enfant aussitôt parfait, et d’emblée il est interdit au vilain drôle de rôder autour du berceau. Dès le premier printemps, souvent on l’envoie dehors où il reste à ne rien faire. Moi qui aime jouer et n’ai pas beaucoup de partenaires sous la main je pourrais lui proposer une association mais déjà, là aussi, quelque chose me retient.

Un autre détail est important à l’origine de la pulsion qui m’entraîne à raconter cette histoire: peu après la mort de son fils aîné, la mère dit à la mienne par-dessus les mûriers:

- C’est la première fois qu’il m’a étonnée. Je ne croyais vraiment pas qu’il aurait le cran de se jeter de ce pont.

J’entends cette voix et ces mots à travers les années. C’est une voix plutôt douce mais fêlée, comme d’une cloche de malheur dont le battant serait une pierre. C’est la voix d’une femme entre deux âges dont le fils mal aimé s’est suicidé en pleine ville deux ans après la mort de son frère cadet tué sur la route avec son meilleur ami. C’est une voix et ce sont des mots que je n’arrive pas à oublier. Si Dieu existe, c’est une voix qui doit Lui faire mal, mais la femme en question pense quant à elle que si Dieu existe ce ne peut qu’être le Salaud absolu après ce qui est arrivé à son Danilo.

Dans ma transposition plus ou moins fidèle, ce sera l’histoire de huit frères (la soeur de Domino est en effet un garçon manqué à baskets) dont je suis le seul survivant. C’est à peu près quatre fois l’histoire de deux frères en rivalité devant leur mère ou devant Dieu ou devant eux-mêmes. Voilà pour le canevas dont je n’ai pas la moindre idée, à l’instant, de la manière dont je vais filer l’intrigue et l’étoffer si cela se peut.

C’est aussi l’histoire d’un quartier périphérique de telle ville de moyenne importance de Suisse française, dont les gens se connaissent fort bien au début puis s’éloignent les uns des autres et finissent par s’ignorer, après sept suicides dans un périmètre très restreint, sept suicides et l’arrestation d’un couple de pervers d’envergure dite internationale (dixunt les médias) puisque aussi bien leurs crimes ont été filmés et diffusés sur le réseau des réseaux, et que toutes les télévisions ont fait chier les gens du quartier pendant une semaine.

Cela commence du vivant de Joseph Vissarionovitch Djougachvili, dit Staline, à une époque où la zone villa du quartier des Oiseaux fait figure de projet social subventionné, juste après la guerre - même s’il n’y pas eu de guerre en ces lieux.

A cette époque déjà, quoi qu’il en soit, l’on remarque (par exemple le facteur Gustalin, dit Verge d’or) qu’il y a des maisons bien ou mal habitées.

Ainsi, sur la deuxième rangée inférieure à partir de la route d’en haut, la maison bleue est immédiatement suspecte, et cela vaudra pour trois générations. A quoi cela tient-il ? Mystère. Mais le fait est que, dès sa première location, la maison bleue tombe en de mauvaises mains.

Il y a d’abord le premier règne d’un type à l’air sinistre avec ses lunettes fumées et son long macfarlane.

Je me le rappelle très bien: je dois avoir trois ans au plus, donc c’est un improbable cliché de mémoire, mais je m’en souviens par le truchement de ce qu’on raconte à l’enfant dans la cuisine ou à l’étendage. En fait, tout le monde, dans le quartier, parle volontiers (on flaire un peu le roman louche) de ce type qui va et vient en Citroën 15 CV (la voiture des gangsters au cinéma), et qu’on voit parfois débarquer de nuit avec des femmes à col de vison.

Le ton seul de ceux qui racontent laisse à entendre que ce n’est pas le genre du quartier. Toutes les femmes du quartier guettent ces femmes à col de vison, qui signifient évidemment l’aventure, mais aussi l’inconduite et des turpitudes qu’on ne flaire que par les journaux. Plus tard on découvrira, dans la cave de la maison bleue, des milliers des petites ampoules oblongues dont l’usage ne fait aucune doute. Rien de plus cependant pour cette période des toxicos.

Après quoi, tout de suite, ce seront les Dousse. Et que peut-on dire des Dousse ? On peut en dire que ce sont des catholiques au milieu des calvinistes et des gens terriblement engoncés. Mon père dit de lui: c’est un rond-de-cuir. D’elle ma mère affirme: elle est casanière, elle n’aère jamais, ces gens-là vivent dans le molleton. On ne les imagine ni à la plage ni sur un glacier, ni au marché ni au restaurant sauf pour les fêtes religieuses. Ils ne vont pas tant à l’église qu’à la messe. Ils attendaient un garçon qui n’est qu’une fille, mais qui chaussera des bottes et chassera les cancrelats en murmurant comme un vieux, sera même soupçonnée de manger des limaces. On dit qu’elle est retardée. Ils seront soulagés, trois ans plus tard, de voir lui succéder un magnifique enfant blond qu’ils appelleront Dominique, vite surnommé Domino.

L’aînée de Dominique était une sorte de raté ou de mesure pour rien. C’était l’expression du côté maladif de ce couple qui avait l’air vieux bien avant quarante ans. C’était ce qu’on appelle un enfant demeuré. La pauvre n’avait rien de féminin, sa mère l’attiffait de façon lamentable, on aurait dit qu’il lui fallait nier cette erreur de la nature comme on a nié l’ange futur a trois maisons de là.

A l’opposé, la période où a vécu Dominique est un intermède solaire, un âge d’or, une espèce de trêve accordée par la Vierge Marie aux Dousse.

Dans toutes les maisons du quartier, la vie se répartit entre frères et soeurs avec une espèce de joyeuse anarchie, tandis qu’une rigoureuse et fatale géométrie semble marquer le destin des deux aînés et des deux benjamins de chez les Furrer et de chez les Dousse.

Pour en revenir à la maison bleue, ce qui marquera la période Dousse et jusqu’à celle qui suivra, où débarqueront les sadiques de Rotterdam, ce sont les volets fermés.

Les volets de la maison des Dousse, dite précédemment la maison des morphinomanes, se sont fermés le lendemain de l’accident de voiture qui a coûté, comme à James Dean, la vie à Domino et à son fère de sang Danilo (ils ont échangé leur sang au bord de la rivière aux écrevisses).

Danilo venait d’obtenir son permis de conduire et son père lui a prêté la Simca Aronde au bord de laquelle il emmenait ses conquêtes dans les chemins creux de l’arrière-pays. Danilo et Domino avaient l’air de deux demi-dieux blonds à bord du petit bolide décapoté lancé en course de côte le long d’une route vertigineuse du Haut-Pays, ils ont frisé le 125 sur certains replats, puis ils ont abordé le fameux virage du Grenadier à une vitessse excessive, le véhicule a percuté le mur de pierre et a pris feu, mais les gosses ont été éjectés dans un pierrier où ils se sont fracassés ensemble, deux cents mètres plus bas, sur des vires fouettées par l’air glacial de l’Eau noire.

Le hasard a voulu que, ce soir-là, je passe dans le quartier, où j’ai tout de suite deviné qu’un drame s’était produit. Sur les fils de fer de l’étendage, comme cela ne se fait pas un dimanche, avaient été suspendus les vêtements de Dominique et son fringant foulard à la Ricky Nelson.

Dès ce funeste jour, sûrement, l’ange entrait en malédiction définitive et le garçon manqué fut confié aux religieuses pendant que la mère s’enfonçait définitivement dans la pénombre surchauffée de la maison bleue, en attendant (une quinzaine d’années) que son époux succombe à une angine de poitrine et que se succèdent trois présidents américains.

Le temps se déroule de multiples façons selon les personnes: c’est cela aussi qui m’intéresse dans cette histoire.

Je suis au regret, Madame la contrôleuse de la propreté des ongles enfantins, de vous avouer que je continue de vivre la plupart du temps dans la position de l’ange du cabanon et non du tout à l’unisson de la confrérie du Monsieur Responsable. Vous n’en voyez peut-être rien mais c’est ainsi. Vous vous figurez que je suis rentré dans le rang, comme l’attestent certaines apparences (dehors typiques de l’Occidental monogame rasé-lavé-branlé-qui-gagne-bien-sa-vie), et pourtant il n’en est rien en ce qui concerne ma formule secrète (Time is Honey) d’abeille solitaire aux ailes m’appariant naturellement à l’ange décédé en état de virginité.

Je me suis dit parfois que je devais être le préféré de Yahweh, moi le dolce poeta, tandis que mon frère le dénicheur d’oiseaux, le voleur de cerises et le bâtisseur d’autoroutes faisait le Caïn symbolique parfait dont le rire me tuait avant que l’opprobre du Père suprême ne se retourne contre lui (son malheur et son cancer) mais peut-être en va-t-il tout autrement ?

De leur vivant, les fils préférés ensoleillaient le quartier. A dix-sept ans ces garçons magnifiques suscitaient naturellement la même préférence que la même beauté et le même bon coeur d’Abel valurent à celui-ci de la part de Monsieur Dieu.

Inversement, avec ses airs fuyants, sa maladresse native, sa jalousie et sa maigreur, l’ange futur était apparemment marqué du signe du réprouvé, mais comment ne pas penser, aussi, que les signes changent avec le temps ?

La page blanche virtuelle sur laquelle je compute ce laborieux rapport (Police 14, style Palatino) procède d’un autre temps encore qui remixemaxe tout ce qui pouvait être dit selon l’ordonnance d’un puzzle psychomental dont je ne sais s’il est antérieur (Platon, la Caverne, ces choses-là) ou s’il s’autogénère à l’instant ?

Je note seulement (il est sept heures du matin au treizième étage de la tour résidentielle du quartier des Oiseaux, la fenêtre plein sud de mon atelier signale un temps varié à couvert, avec des reflets mauves dans la couverture de cumulostratus traînant sur le Scex d’Yvoire, mon ami le Gitan et sa petite tribu rentrent demain soir de Roumanie) que j’ai été incapable, hier après-midi, dimanche, comme je m’attardais sur ce haut-lieu de ma mémoire, après avoir fait escale chez ma mère à laquelle nous avons apporté un cake financier pour goûter, de localiser exactement le poulailler et de le rattacher à aucune habitation de l’époque.

Je me rappelle un talus ensoleillé au flanc du petit coteau sommé par le castel rose du réalisateur italien. L’accès de la propriété était défendu par un grillage et une espèce de poterne pseudomédiévale en commandait l’entrée. Le poulailler évoquait une cabine de bateau montée sur pilotis et assujettie par des haubans à mi-hauteur de la pente dominant la route d’en haut. J’ai rêvé maintes fois de ce lieu où j’ai passé des heures à lire ou à fumer des cigarettes américaines avec quelque compère. J’y revois un fauteuil défoncé de cuir jaune et une bouteille de Chianti Antinori transformée en chandelier romantique, et déjà s’annonce l’apparition, dans le tableau, de Citizen Jr dont le père, petit brasseur d’affaires jurassien, va racheter le castel et le cinéma du quartier. Lui-même deviendra projectionniste et, un quart de siècle plus tard, propriétaire de salles et producteur à cigare de nabab guetté par la banqueroute, mais je me perds.

Je me retrouve en revanche, et avec une précision qui me fait supposer que c’est le Créateur d’univers himself qui se penche sur la scène avec sa loupe de scrutateur sans états d’âme, la première fois où, trois ans plus tard, dans le cabanon, et c’est exactement la fin de l’après-midi (moment symbolique de l’imminente disparition du soleil dont les lances obliques illuminent le fond chaulé de la cahute) de ce jour où celui que mon frère appelait le crétin, aux premiers rayons radieux de la matinée, s’est jeté du pont aux suicidés que la topographie locale signale à égale distance de la cathédrale et du laboratoire médico-légal - or je me trouve là par le plus pur hasard, poussé par je ne sais quelle force non identifiée, et voici que je distingue dans la lumière une autre lumière et que j’entends distinctement l’ange me dire que la vie, en somme, est tout aussi intéressante de son point de vue que du mien, qu’il me parle parce qu’il a senti que souvent j’avais été tenté de le rejoindre et qu’au fond j’étais de son bord, enfin qu’il aimerait que je l’adopte et que je l’écoute à chaque fois qu’il aura besoin de s’épancher.

J’avais moins de vingt ans et des poussières lorsque le frère de Danilo s’est délivré de son poids, mon frère travaillait déjà sur les autoroutes, et le coeur de la mère du suicidé allait enfin pouvoir ressentir la blessure du remords.

L’ange m’a raconté comment sa mère lui interdisait d’approcher de la maison lorsque la bicyclette de Gustalin, dit Verge d’or, se trouvait appuyé au portail. L’ange m’a dit qu’il les avait néanmoins surpris une ou deux fois, et que c’est à cette occasion qu’il a vu les poils de sa mère et cette chose effrayante.

- Le sexe m’a toujours épouvanté, me dit plusieurs fois l’ange du cabanon, et les mots sont tout faux: ce n’est pas une verge d’or qui se dressait dans la broussaille de Gustalin mais un épieu ensanglanté, en tout cas moi cela me paraissait bien affreux.

Et de fait le crétin passa du sommeil enfantin aux immersions de la coke puis de l’héroïne sans que sa chair ne caresse ou ne pénètre jamais une autre chair.

A présent, à travers les années, me reviennent les visites de l’ange et s’accroît à chaque fois mon tendre sentiment envers le môme gisant les bras en croix au bord de la rue, ce matin-là.

Crucifié par la pesanteur. Fustigé et lacéré par le malamour. Certains regards vous lapident et certains mots vous achèvent.

- Elle m’appelait son triste sire ou le ténia, elle jetait tous mes cadeaux et jamais elle ne m’a serré contre elle, mais je crois qu’elle le regrette aujourd’hui.

L’ange croit en effet les êtres meilleurs qu’ils ne sont. Il a toujours cru que la méchanceté cachait une bonté blessée et que nul ne se plaît à la cruauté gratuite. Il lui fallait absoudre sa mère et je l’y aidais comme je le pouvais, le laissant surtout parler.

Il survenait le plus souvent à l’improviste, et parfois en endossant mon rôle de protecteur, durant certaines années-impasses ou dans les failles de la mélancolie.

- Je suis là, me disait-il de sa voix tendre.

C’était telle année de jeunesse au Vieux Quartier et ma vie me semblait un gâchis sans rémission.

- Plutôt que ce tube de véronal, prends ce livre de poche et lis Le rêve de l’escalier.

Et de fait ce conte de rien du tout, cette anné-là, m’avait aidé à passer le cap de la nuit.

Ou c’était place Paul Verlaine à Paris, une autre année, et j’étais en train de lire Les palmiers sauvages quand je l’avais senti à côté de moi à la douceur de son nimbe.

- J’ai passé la matinée en invisible passager d’une conductrice d’Aronde, sur les boulevards périphériques, à me rappeler combien j’ai regretté de ne pas savoir donner à mon frère ce que je reprochai à ma mère de ne pas me donner.

Et j’allais lui parler de mon propre frère, mais déjà l’esprit fantasque s’était évaporé dans la lumière diaprée d’après la pluie. Ou peut-être ne faisait-il que se taire pour m’écouter mieux ?

J’enviais un peu le don d’ubiquité de mon ange, qui me surprit dans les jardins parfumés de Séville ou dans les bouffées de vapeur des bains publics de Budapest, sur le campo de Sienne ou dans les forêts de l’arrière-pays, en mon habitacle de verre de l’ancienne rédaction ou certaines fois après l’amour, dans la pénombre de telle église ou sur telle arête de neige battue par le vent, mais aussi je le sentais de plus en plus présent partout sans même qu’il se manifeste, je le savais Abel désormais et d’autres signes changeaient en moi et autour de moi, mon frère ne me dit pas un mot avant de mourir mais je crois que son coeur saignait, moi aussi je veux croire les êtres meilleurs qu’ils ne paraissent, je crois que cette croyance nous rend meilleurs nous-mêmes et qu’Abel est un voeu silencieux plus qu’un nom.

Sur les Champs-Elysées, un après-midi d’une autre année, je rencontrai Citizen Jr entouré de deux poules de chez Madame Claude, et bientôt nous fûmes tous quatre chez Maxim’s où mon compère d’enfance en costume griffé Dior de ponte du cinéma se mit à m’évoquer, devant les deux belles amusées, ses souvenirs chers du quartier des Oiseaux.

Citizen Jr se rappelait le cabanon en souriant comme un enfant à quadruple menton. Il préparait une superproduction tropicale au générique étourdissant, mais je le sentais plus ému par le sort de l’ange et de son frère - et tout à coup les dames d’escorte sentirent la présence irradiante du saint volatile: mon récit les avait elles aussi touchées en dépit de leurs airs blasés; au fond d’elles la partie tendre de la vraie fille de joie ne pouvait que refléter la pure lumière de l’innocence.

Citizen Jr le bâtisseur de chimères, Monsieur V. pour ces dames et le plus ardent collectionneur de vignettes de stars américaines au tournant des dix glorieuses qui allaient entraîner aussi la baraka et la chute de mon propre frère - notre ponte potelé des salles obscures a fondu en quelques mois comme mon frère et tous deux pour devenir plus émaciés que mon ange maigrelet, deux rescapés d’Auschwitz et pas du tout rescapés à vrai dire, mais envoyés au Crabe dépeceur de petits d’homme retombés en enfance.

Notre enfance est toute là, dans ce cabanon conchié de souillures de poules et ne puant même plus que dans nos mémoires en lambeaux.

C’est pourtant ici que tout revit, par les mots que me dicte le petit garçon mal aimé.

Or, tous les frères se relèvent dans l’ombre ocellée de lumière des jardins, c’est la fin de la sieste mais c’est encore l’été, on en a plus qu’assez d’être mort, on nous attend sur le grand pré, le soleil s’est arrêté là-haut au-dessus du stade, de l’autre côté de la ville - il n’y a plus de temps les enfants: la mort n’existe pas.

Cette nouvelle est extraite du recueil intitulé Le Maître des couleurs, paru en 2001.

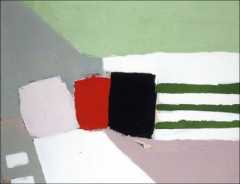

Celle-ci stupéfia d’autant plus que Nicolas de Staël n’avait rien, au moment de sa mort, de l’artiste maudit. Reconnu en France et en Amérique, entouré d’amis de grande qualité, heureusement remarié après la mort tragique de sa première femme, et père de plusieurs enfants dont le dernier venait de naître, Staël ne donnait en rien l’impression d’un génie brûlé à la Van Gogh, même si sa fulgurante dernière période rappelle à certains égards celle de Vincent. Or, sa décision finale obéit sans doute à une autre logique que celle du bonheur ordinaire et de la réussite, participant d’une ascèse radicale qui conduisit son art vers une concentration, mais également un allégement de plus en plus purs.

Celle-ci stupéfia d’autant plus que Nicolas de Staël n’avait rien, au moment de sa mort, de l’artiste maudit. Reconnu en France et en Amérique, entouré d’amis de grande qualité, heureusement remarié après la mort tragique de sa première femme, et père de plusieurs enfants dont le dernier venait de naître, Staël ne donnait en rien l’impression d’un génie brûlé à la Van Gogh, même si sa fulgurante dernière période rappelle à certains égards celle de Vincent. Or, sa décision finale obéit sans doute à une autre logique que celle du bonheur ordinaire et de la réussite, participant d’une ascèse radicale qui conduisit son art vers une concentration, mais également un allégement de plus en plus purs. Cette croissante exigence se manifeste d’ailleurs tout au long d’un parcours extrêmement dense et vivant, toujours ouvert à la découverte et à l’amitié, en phase avec les tribulations et les avancées du siècle, et cela dès la prime enfance.

Cette croissante exigence se manifeste d’ailleurs tout au long d’un parcours extrêmement dense et vivant, toujours ouvert à la découverte et à l’amitié, en phase avec les tribulations et les avancées du siècle, et cela dès la prime enfance. Cela étant, l’apprentissage essentiel de Staël, par delà ces bases académiques, doit sans doute plus à ses lectures, ses innombrables voyages à travers l’Europe, son exploration de la tradition picturale et ses rencontres successives, souvent déterminantes, à commencer par celle de Jeannine Guillou, jeune artiste peintre de cinq ans son aînée, qu’il rencontre au Maroc en 1936 et dont il aura deux enfants et partagera la vie jusqu’en 1946, à sa mort prématurée. L’entrée sérieuse de Staël en peinture, dès 1942, est d’ailleurs largement soutenue par Jeanine Guillou, au fil de très rudes années. Ainsi en arrive-t-il à brûler de vieux meubles pour chauffer le logis décati dans lequel lui et les siens trouvent refuge à Paris, et de peindre sur la toile de draps de lit…

Cela étant, l’apprentissage essentiel de Staël, par delà ces bases académiques, doit sans doute plus à ses lectures, ses innombrables voyages à travers l’Europe, son exploration de la tradition picturale et ses rencontres successives, souvent déterminantes, à commencer par celle de Jeannine Guillou, jeune artiste peintre de cinq ans son aînée, qu’il rencontre au Maroc en 1936 et dont il aura deux enfants et partagera la vie jusqu’en 1946, à sa mort prématurée. L’entrée sérieuse de Staël en peinture, dès 1942, est d’ailleurs largement soutenue par Jeanine Guillou, au fil de très rudes années. Ainsi en arrive-t-il à brûler de vieux meubles pour chauffer le logis décati dans lequel lui et les siens trouvent refuge à Paris, et de peindre sur la toile de draps de lit… Ainsi que le montre Anne de Staël dans la biographie commentée incluse dans le catalogue de la présente exposition, celle-ci reflète on ne peut mieux l’itinéraire artistique et spirituel de Nicolas de Staël. Lui qui a beaucoup détruit de ses premières œuvres, jamais satisfait, ne sera jamais non plus là où le succès pourrait l’amener. Si sa situation financière s’améliore après sa percée américaine, l’acquisition du Castelet de Ménerbes, en 1953, ne signifie pas pour autant son installation dans la « maison de rêve ». Même constat pour sa vie de famille à la fois importante et impossible. Anne de Staël commente : « Le « temps » chez lui sonnait dans le mot « enfants », mais pour les voir grandir il était pris de court, cela n’entrait pas dans la course et l’immédiat des perceptions ».

Ainsi que le montre Anne de Staël dans la biographie commentée incluse dans le catalogue de la présente exposition, celle-ci reflète on ne peut mieux l’itinéraire artistique et spirituel de Nicolas de Staël. Lui qui a beaucoup détruit de ses premières œuvres, jamais satisfait, ne sera jamais non plus là où le succès pourrait l’amener. Si sa situation financière s’améliore après sa percée américaine, l’acquisition du Castelet de Ménerbes, en 1953, ne signifie pas pour autant son installation dans la « maison de rêve ». Même constat pour sa vie de famille à la fois importante et impossible. Anne de Staël commente : « Le « temps » chez lui sonnait dans le mot « enfants », mais pour les voir grandir il était pris de court, cela n’entrait pas dans la course et l’immédiat des perceptions ». Martigny Suisse, Fondation Pierre Gianadda. Rétrospective Nicolas de Staël 1945-1955. Jusqu’au 21 novembre 2010. Tous les jours, de 9h. à 19h. Infos :

Martigny Suisse, Fondation Pierre Gianadda. Rétrospective Nicolas de Staël 1945-1955. Jusqu’au 21 novembre 2010. Tous les jours, de 9h. à 19h. Infos :

L’auteur du Roi des Aulnes à

L’auteur du Roi des Aulnes à