Sur une alliance indestructible. Postface à la réédition de Personne déplacée, en Poche Suisse.

Lorsque Jean-Michel Olivier, directeur de la collection Poche Suisse, m’a demandé, à l’automne 2007, quel livre j’aurais à cœur de voir figurer au sommaire de ce panorama référentiel de la littérature helvétique, l’idée de lui proposer la réédition de Personne déplacée m’est venue tout naturellement, tant il me semblait souhaitable qu’un nouveau public, aujourd’hui et demain, découvre ce livre qui fait date, je crois, dans l’histoire de l’édition et de la littérature romandes, et bien au-delà.

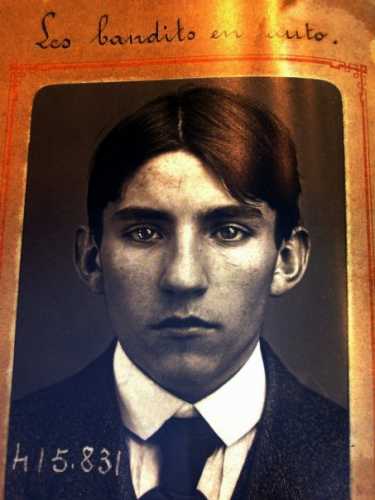

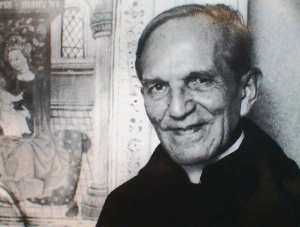

La vie de Dimitri, et ce qu’on peut dire l’œuvre de Dimitri, auxquelles se confondent pour ainsi dire l’histoire et la vie de L’Age d’Homme, relèvent en effet d’une aventure qui dépasse les tribulations d’un individu particulier ou les anecdotes de la chronique littéraire. Comme aura pu le constater le lecteur de ces pages, une sorte d’aura poétique nimbe la parole même de Dimitri, comme d’un personnage de légende, et celle-ci relève de la littérature au sens le plus large, autant que de la vie de tous.

Dans l’exemplaire de Personne déplacée que Dimitri m’a dédicacé au soir du 8 novembre 1986, jour de la saint Dimitri, notre ami m’écrivait notamment « Mon père portait sa main de sa poitrine vers moi et me disait faiblement : veliki savez (grande alliance). Je vous le renvoie ».

Cette « grande alliance » signifie une filiation qui ne se manifeste pas que par le sang. On peut la concevoir en termes religieux, par la notion de « communion des saints » chère aux catholiques. Dans le sillage de Baudelaire, Georges Haldas parle de « société des êtres ». En ce qui concerne mes liens avec Dimitri et avec L’Age d’Homme, dont je me suis tenu éloigné pendant quinze ans, je la rapporte à ce lien indestructible, aussi indestructible à mes yeux que l’amitié vraie, qui court entre les âmes et les livres et constitue cette chaîne de questions et de réponses, de vœux et d’aveux, de culture et de civilisation que décrit John Cowper Powys dans ses Plaisirs de la littérature, traduits par Gérard Joulié à L’Age d’Homme. « Un homme peut réussir dans la vie sans avoir jamais feuilleté un livre, écrit encore John Cowper Powys, il peut s’enrichir, il peut tyranniser ses semblables, mais il ne pourra jamais « voir Dieu », il ne pourra jamais vivre dans un présent qui est le fils du passé et le père de l’avenir sans une certaine connaissance du journal de bord que tient la race humaine depuis l’origine des temps et qui s’appelle la Littérature ».

En relisant Personne déplacée, je me suis demandé si ce livre serait encore possible aujourd’hui sous cette forme, et force m’a été de constater que non. J’ai relevé, dans mon préambule, que je partageais et contresignais, pour l’essentiel, les positions de mon interlocuteur, dans une sorte de symbiose. J’ajoutais ceci : « Question politique, je crois sa réflexion toute bonne, dont on découvrira d’ailleurs les fondements, liés plutôt à la métaphysique qu’aux certitudes partisanes ». Or les années qui ont suivi la publication de Personne déplacée ont marqué, pour Dimitri, le passage de la réflexion « platonique » à un engagement personnel obéissant bel et bien aux « certitudes partisanes ». Par la décision de son directeur, qui n’a pas disjoint son travail d’éditeur littéraire d’une activité militante à caractère politique, à l’enseigne de l’Institut serbe, L’Age d’Homme s’est trouvé impliqué dans une mêlée qui lui a valu bien des avanies. Or Dimitri a-t-il eu raison, lui qui m’expliquait, au fil de nos conversations, que la particularité des auteurs de L’Age d’Homme était de se trouver tous «à côté» de telle ou telle cause ou conviction ? N’aurait-il pas fait mieux de se tenir «à côté» de la cause serbe au lieu de la servir au premier rang ? Le lecteur se rappellera le chapitre Petite tête serbe avant de lui jeter la pierre…

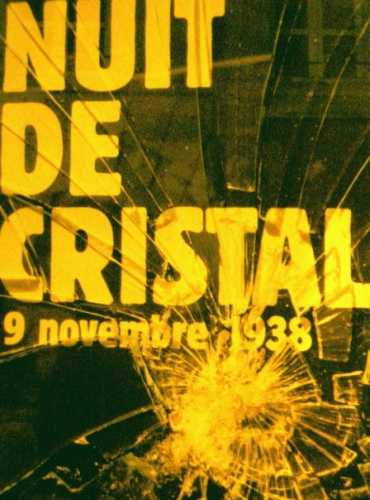

J’ai raconté jour après jour, dans mes carnets de L’Ambassade du papillon (1993-1999), ce qui m’a progressivement éloigné de Dimitri, non sans un constant sentiment de déchirement. Dès le début des années 1990, l’impression de replonger dans Le Temps du mal, grand roman de guerre où Dobritsa Tchossitch décrit l’empoisonnement mental qu’a constitué la politique dans la société yougoslave, entre nazisme et communisme, avec cette espèce de passion furieuse qu’il dit le propre de sa nation - ce sentiment de croissante intoxication a fait que j’ai commencé de me sentir étranger auprès du plus cher de mes amis, dont les vitupérations se multipliaient tous azimuts. J’ai tenté de parler avec Dimitri, vainement, je lui ai écrits maintes lettres, toutes restées sans réponse : je ne lui en veux pas le moins du monde. Ma position d’ami très proche, et en même temps de journaliste dans un grand quotidien, ne facilitait pas non plus nos rapports. Ayant défendu la cause serbe tant que je le pouvais, il m’est apparu à un moment donné, après que le président Dobritsa Tchossitch (auteur de L’Age d’Homme) eut été écarté par Milosevic, que défendre Milos

Dimitri ne m’a pas envoyé un mot quand ma mère est décédée. Pas bien. Je n’ai pas envoyé un mot à Dimitri quand j’ai appris son terrible accident. Pas bien non plus. Dimitri ne m’as fait un signe après les livres que je lui ai envoyés le supposant le premier à les devoir aimer. Mauvais point. Je n’ai plus défendu L’Age d’Homme avec la même passion que naguère. Autre mauvais point. Chacun de nous est probablement convaincu que ses griefs pèsent plus que ceux de l’autre, comme il en va de nous tous quand nous jouons les Issakovitch. C’est ainsi, puis un seul geste et tout est oublié : ce geste serait un livre. Le voici.

Lorsque, quinze ans après m’être détourné de lui, je suis allé serrer la main de Dimitri, la joie de son regard, la lumière de son sourire, la reconnaissance qu’il éprouvait à l’idée de rééditer Personne déplacée, m’ont tenu lieu de nouvelle dédicace. Je vous la renvoie…

A La Désirade, ce jeudi 10 avril 2008.

Vladimir Dimitrijevic. Personne déplacée - entretiens avec Jean-Louis Kuffer. L'Age d'Homme, coll. Poche suisse.

L’invention du

L’invention du Jésus tel

Jésus tel Au-delà de

Au-delà de

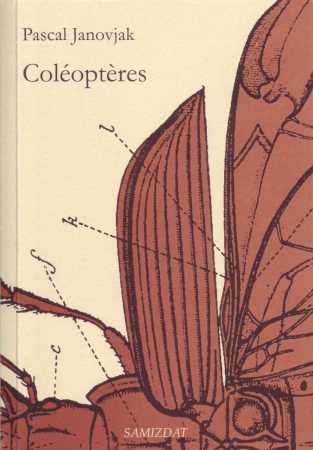

Pascal Janovjak. Coléoptères. Editions Samizdat, 127p. Genève, 2007.

Pascal Janovjak. Coléoptères. Editions Samizdat, 127p. Genève, 2007.