Un nouveau roman qui se la joue Sailor et Lula futuriste paramystique…

Après les grandes machines conjecturales assez stupéfiantes que furent Cosmos incorporated (2005) et Grande Jonction (2006), Maurice G. Dantec a marqué des signes d’essoufflement avec Artefact (2007), et c’est avec une road story plus émincée encore, quoique bien filée, qu’il nous revient dans son livre à paraître au début de l’an prochain, intitulé Comme le fantôme d’un jazzman dans la station Mir en déroute.

Cela commence par un braquage dans une vieille poste de la région parisienne et la ligne de fuite de la narration suit la cavale d’un couple speedé à mort, porteur d’un neurovirus dangereux qui a cela de particulier de rendre plus « performant » et, plus précisément, de faire vivre des «états augmentés». Lui, fils de gauchiste rejetant son paternel, informaticien de formation et se rêvant flic-mercenaire, s’est retrouvé braqueur avec Karen, journaliste lausannoise (!) issue d'une famille de Tchèques victimes du nazisme-et-du-communisme et fan du saxophoniste déjanté Albert Ayler, massacré en 1970 à New York. La motivation finale de ce couple d’enfer semble de se retirer sur une île lointaine pour y jouir du fruit de ses divers braquages. On conviendra que c’est mince. C’est même fastidieux si l’on compte les paragraphes consacrés aux ruses du couple pour échapper à ses poursuivants et répartir son butin sur de multiples comptes. Quelques épisodes violents relanceront l’intérêt du lecteur friand d’arts martiaux divers, mais c’est sur un autre plan qu’on retrouve (un peu) Dantec, même s’il n’a plus l’air d’y croire tellement lui-même.

Le plan en question recoupe, on s’en doute, les composantes spatio-temporelles de la réalité, les interférences entre matière et musique, science et mystique – ce genre de choses, n’est-ce pas ? Au passage, on aura appris que le neurovirus, dit de Schiron-Aldiss, déclenche «une appréhension nouvelle des phénomènes quantiques, probabilistes et relativistes ». Cela peut aider, mais pas toujours comme on verra.  Dans la foulée, Dantec nous rappelle les travaux de l’anthropologue Jeremy Narby sur le serpent cosmique, grâce auxquels nous savons désormais comment le chaman qui est en nous peut connecter son ADN personnel à la grande hélice cosmique. Soit dit en passant, Jeremy, installé dans les hauts de Lausanne (!!), est un garçon charmant qui vous fait bien saluer...

Dans la foulée, Dantec nous rappelle les travaux de l’anthropologue Jeremy Narby sur le serpent cosmique, grâce auxquels nous savons désormais comment le chaman qui est en nous peut connecter son ADN personnel à la grande hélice cosmique. Soit dit en passant, Jeremy, installé dans les hauts de Lausanne (!!), est un garçon charmant qui vous fait bien saluer...

Quant à l’angéologie version Dantec, elle joue ici sur quelques motifs narratifs à vrai dire resucés, avec la mission révélée à Karen, via les « états augmentés » du neurovirus, de sortir Albert Ayler de ses limbes pour le réintégrer dans sa « forme infinie ».  En quelque sorte : le salut par le saxo et l’intercession féminine. Albert lui-même, avec son instrument, est chargé de sauver l’équipage de la station Mir en train de se crasher. Mais rien ne se fera sans l'aide de Karen et de son mec. On croit comprendre ensuite que le couple est «déjà mort», sans l’être vraiment, son sacrifice ayant permis aux cosmonautes de survivre et au saxophoniste de trouver son chemin vers l’au-delà. Serait-ce plus clair avec un peu de meth ou de downers ? Trop sérieux s'abstenir...

En quelque sorte : le salut par le saxo et l’intercession féminine. Albert lui-même, avec son instrument, est chargé de sauver l’équipage de la station Mir en train de se crasher. Mais rien ne se fera sans l'aide de Karen et de son mec. On croit comprendre ensuite que le couple est «déjà mort», sans l’être vraiment, son sacrifice ayant permis aux cosmonautes de survivre et au saxophoniste de trouver son chemin vers l’au-delà. Serait-ce plus clair avec un peu de meth ou de downers ? Trop sérieux s'abstenir...

Or, comme il s'agit de faire un peu sérieux, justement il est précisé en fin de course que le braqueur camé qui nous a embarqués a lu quelques livres édifiants durant sa période d’isolement médico-sécuritaire: un peu de Jung-Freud-Reich, mais aussi de l’ethnologie aborigène, la Bible et le Pères de l’Eglise en multipack.

Ainsi cette bédé pour ados «augmentés» débouche-t-elle finalement, téléologie à la Dantec oblige, sur cette révélation: La Révélation, justement, autrement dit l’Apocalype. Yes Lula, c’est là qu’on va et souplement, dans les blue sued shoes d’Elvis sur lesquelle faut pas marcher, sinon gare: destination Armageddon…

Maurice G. Dantec. Comme le fantôme d’un jazzman dans la station Mir en déroute. Albin Michel, 210p. En librairie le 8 janvier 2009.

-

-

Veillée des silencieux

VI

Ce n’est qu’en suivant le flux du temps qu’on le remonte: à l’instant ce que je vois se dessine sur le jour de la nuit de neige, la page nouvelle est un immémorial déroulé d’ordinateur dans les arborescences duquel je tâtonne comme à travers un dédale de maisons et de chambres et de placards et de cartons et de trésors planqués au fond de tiroirs secrets de commodes à pattes de Baba-Yaga.

À la première heure du premier matin j’ai vu surgir la maison de nos enfances de dessous l’eau et la voici, au retour des aubes sans oiseaux, qui flotte dans la nuit de neige où mille voix oubliées affleurent le silence.

Un jour de neige nouvelle se lève sur l’île du monde et voici converger, du fond de nos mémoires, les cortèges de silencieux que nous accueillerons pour les entendre dans le temps donné de ce théâtre de novembre où la lumière est tissée du silence très doux des cimetières. De la neige nous arrive ce lent murmure. Notre enfance bien vieille ce matin, selon les horloges, retrouve sur scène la grâce d’une espèce de recommencement que marquerait l’âme quintessenciée de nos jeunes années, et se pointent nos chers aïeux de tous les siècles et de tous les arbres à sagesse – voici le temps de reprendre le récit des silencieux.

Ils seraient tous là dans les maisons communicantes des diverses villes où ils sont venus, des villages, s’établir plus sûrement au début de ce siècle-là, attirés par les lumières et l’idée nouvelle d’une Amérique prochaine ; ils se retrouveraient là comme naguère et jadis, timides ou conquérants, posant fièrement ou paraissant s’excuser d’être sur la photo.

La maison de Grossvater est ce qu’il a pu récupérer de la débâcle de l’Emprunt russe à son retour d’Egypte préludant à la Grande Guerre : elle a trois étages et des locataires payant rubis sur l’ongle, selon son expression, un assez modeste loyer et qui le restera. Sa montée d’escalier sentira toujours la peinture de couleur vert sombre, couleur de gravité forestière et que je reconnais avec un mélange de reconnaissance et d’anxiété, comme chaque année de nos premières vacances où nos tantes Rosa et Flora vont nous régaler en dépit de l’austérité sentencieuse de la maison et du climat de ces lieux alémaniques. Nous gravirons toujours les 66 marches conduisant à l’appartement de Grossvater comme à travers une raide forêt, et là-haut une verrière 1900 à vitraux singularise, sans luxe mais avec élégance, juste ce qu’il faut, l’appartement des mère et père de notre mère et de leurs deux filles institutrices dans la trentaine - toutes deux vouées aux enfants tenus pour difficiles dont les pères, souvent, boivent le soir.

Sur les hauts de Berg am See, la maison de Grossvater affirme un sûr droit de cité, sans ostentation bourgeoise pour autant. L’entresol est occupé par le facteur d’orgues Goldau. De son atelier montent des parfums de bois travaillé et de colle qui se mêlent à l’odeur sylvestre de la cage d’escalier. Un petit garage attenant permet de ranger les bicyclettes de nos balades vespérales. Un jardin entoure la maison, séparé du jardin voisin par une clôture de bois, comme toutes les clôtures de l’époque. L’immeuble voisin est à quelques mètres, ni trop ni trop peu, et le suivant, et le prochain, à distance régulière et semblant alignés au cordeau tout le long de la rue parcourue par un trolleybus bleu, jusqu’au couvent des Franciscains. Au premier et au deuxième étages habitent des voisins assimilables aux gens ordinaires : les Gantenbein (lui est maître de musique, elle mère au foyer, deux enfants aux études) au premier, et les Stiller (elle a été bibliothécaire, lui est retraité de l’administration) au deuxième, dans une proximité discrète ponctuée de quelques invitations à prendre le thé, sans plus. C’est la maison bien habitée par excellence, selon l’expression de notre mère-grand paternelle, laquelle semble pourtant manifester quelque réserve en affirmant comme ça, comme son fils aîné notre père, qu’on y sent le Nord. Et de fait, il y a quelque chose de sévère dans la maison de Grossvater qui nous effraie toujours un peu, les enfants, surtout la nuit quand on voit des ombres bouger au plafond de la mansarde.

Moins austère est bel et bien la maison de notre grand-père, dit Mister President, cette villa La Pensée dont lui et notre mère-grand ne sont à vrai dire que locataires et qui sent pour sa part, en bordure du jardin aux volières de notre ville, le Sud que figurent ses ornements de pierre de taille et ses moulures de stuc, son toit de fer-blanc bleuté aux gouttières à gargouilles, la couleur rose de ses façades, la véranda aux vitraux style Grasset, de petits palmiers comme à Nice, des vasques à tritons dans son jardin, de romantiques soupentes propices aux étudiants russes et aux jeux des enfants qui se sont multipliés à foison dans le soulagement sexuel de la fin de la guerre.

Dans les deux maisons se retrouvent des murs entiers de portraits, mais sans rien de la solennité des familles nobles ou nanties : ce sont les effigies de nos familles à tous les âges, et ce sont elles qui me reviennent à l’instant dans mon rêve éveillé, comme affleurant la nuit enneigée.

D’abord on ne verrait aussi bien, sur le fond noir de ce matinal écran de nuit de neige, que des visages s’allumer de loin en loin comme des lampes, où l’on reconnaîtrait aussitôt le pur ovale à chignon serré de Grossmutter, la très digne mère de notre mère aux gestes doux et réservés - une vieille à la vénérable simplicité qu’eût aimé peindre un Memling dans les tons gris argentés d’une chair comme spiritualisée; et dans la même tonalité paraîtrait la face plus rurale d’un Grossvater à moustache bien peignée, lui aussi tout de dignité et de retenue. Puis Mister President surgirait à son tour en grand-père à lunettes de fonctionnaire retraité féru de lecture et plus débonnaire, aussi bonne pâte que notre mère-grand massive aux cheveux chenus de soie floche, force et bonté dans son visage de paysanne endimanchée - tous deux qu’aurait peints plutôt un Bonnard dans leur véranda ocellée de reflets orangés de jardin vers le soir, et l’initiale double paire de nos aïeux (quatre portraits dont le souvenir groupé a ressurgi, peut-être, de quelque album sauvé de tous nos déménagements) nous regarderait sans trembler, comme suspendue hors du temps et semblant se demander ce que diable je vais leur faire dire.Image: Philip Seelen

(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en chantier)

-

Le sol et la sève

… La forêt s’était mise en marche à notre approche mais nous l’avons rattrapée au nord des territoires et l’avons prise dans nos filets, ne retenant ensuite que les jeunes sujets à jus ardent, pour le ravissement des hautes lignées du pays - c’est d’ailleurs à l’odeur qu’on reconnaît le Sapin de pure race aryenne digne d’une famille de noble sillage, au pied duquel chacun de nous puisse disposer les cadeaux qui prouvent sa foi et son attachement aux Vraies Valeurs…

Image : Philip Seelen -

Rêverie

…Même si j’ai l’air vachement stressée et pressée, dans la rue du matin, quand je cours à la boîte, je reste sur mon nuage, tu peux pas savoir ce que ça me ressource de flotter comme ça entre deux eaux tout en y allant dare-dare, et dans l’ascenseur encore, vingt-cinq étages, je vogue et je vague, mais dès que j’ai passé la porte de l’Entreprise, dès que je me retrouve en face de Lui, Le Con, qui m’appelle Mon Petit, comme tu sais, dès ce moment-là c’est le masque et le compte à rebours, en attendant la rue du soir…

Image : Philip Seelen -

Ceux qui vivent hors du temps

Celui qui te fait comprendre que son temps est compté / Celle qui établit la courbe statistique des fréquences thématique des gravures de Rembrandt / Ceux qui répètent comme des andouilles blêmes que le temps ne fait rien à l’affaire / Celui qui estime qu’un miracle daté est une preuve de trop / Celle qui prétend avoir en elle une Horloge GMT qui suspend son vol durant l’Acte / Ceux qui se reconnaissent à cela qu’ils ont perdu leur montre sans le montrer / Celui qui estime que la maison close a son temps imparti / Celle qui estime avoir le droit de disposer du temps de ses domestiques pour leur enseigner la Bonne Parole / Ceux qui se sont retirés du temps pour s’aimer 24h. sur 24. / Celui qui vous confesse ses vilenies du 7 octobre dernier vers 2 heures du matin et vous en veut de ne pas obtenir la pareille / Celle qui reçoit imaginairement le souverain pontife Benoît XVI et lui fait remarquer qu’il retarde à tous égards sur le passé / Ceux qui n’ont jamais vu Dieu mais le tapotent à tout moment (prétendent-ils) du bout de leur canne d’aveugles / Celui qui lit Le livre de sable dans son bain de boue / Celle qui cite les Pères de l’Eglise pour en imposer à ses collègues de la Bibliothèque des Aînés / Celui qui dit non pour mieux dire oui / Celle qui couve l’oignon de son oncle Marcelin d’un regard indubitablement concupiscent, Ceux qui aiment bien leur vieille carcasse en dépit de sempiternels rhumatismes articulaires aggravés ces derniers temps par des accès de mélancolie liés au temps qui passe et à la disparition des loutres, etc.Peinture: Joseph Czapski, acryl sur toile.

-

Le Deal

…Cela étant, Jean-Siméon très cher, et je parle à l’ami autant qu’à l’avocat, j’aimerais que tu expliques à Wanda que ma dernière proposition n’est pas négociable, à savoir que si elle part avec l’enfant et le Buffet Louis XIII (environ 7000 euros), je garde évidemment la tunique Empire marengo griffée YSL (environ 15000 euros) en tant que souvenir de nos fiançailles et de l’attachement sentimental qu’elle me sait vouer à la maison Dior…

Image : Philip Seelen -

Drôle d’oiseau

… Le scoop c’est que Paul s’arrête et qu’il se pose juste là, et qu’il bronche plus pendant deux trois siècles, le temps qu’on vienne lui picorer le frontibus, aussi ça le rend plus cool, pour la photo, t’sais qu’il fait peur aux Ricaines et aux Japonaises avec son épée et son air bougon de père sévère, mais nous on le connaît de mère en fille, on sait que c’est pas le mauvais bougre, y gagne à être connu, en tout cas on évite de lui ch… dessus…

Image: Philip Seelen

-

Pensées de l’aube

A propos de Simone Weil et d’Albert Camus

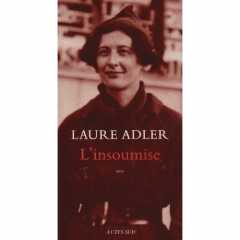

A La Désirade, ce lundi 8 décembre. - Il a fait ce matin une aube lustrale, limpide et tonique, toute belle et toute bonne à reprendre la lecture belle et bonne de deux ou trois livres non moins toniques et limpides, à commencer par L’Insoumise, bonne et belle défense et illustration de la personne et de l’œuvre de Simone Weil par Laure Adler.

« Car, aujourd’hui, nous avons besoin de la pensée de Simone Weil, écrit Laure Adler, de sa clairvoyance, de son courage, de ses propositions pour réformer la société, de ses fulgurances, de ses questionnements, de son désir de réenchanter le monde ».

C’est en cheminant « dans les pas » de Hannah Arendt que Laure Adler est revenue à Simone Weil dont elle avait lu, à l’adolescence, La pesanteur et la grâce. En 2007, pour documenter un hommage sur France Culture, elle se plongea dans l’immense chantier des Cahiers après avoir lu L’Enracinement, autre livre majeur.

C’est en cheminant « dans les pas » de Hannah Arendt que Laure Adler est revenue à Simone Weil dont elle avait lu, à l’adolescence, La pesanteur et la grâce. En 2007, pour documenter un hommage sur France Culture, elle se plongea dans l’immense chantier des Cahiers après avoir lu L’Enracinement, autre livre majeur.

« Ce fut une véritable odyssée, un vertige.

Cette fois-ci l’admiration se transformait en passion.

Pourquoi est-elle si peu lue ?

Pourquoi est-elle si peu connue ?

Ce livre est un livre d’admiration qui se donne pour but d’agrandir le cercle des amoureux de Simone Weil ».Rien pour autant de l’hagiographie dans cet ouvrage immédiatement dense et passionnant, qui raconte Simone Weil en l’abordant par la fin, si l’on peut dire, dès la Noël 1942 où elle se retrouve à Londres, brûlant de se faire parachuter en France pour en découdre avec l’Ennemi, mais de plus en plus faible, malade et le cachant, approchant inexorablement cette grande vérité qu’elle sait à la mort. Mais c’est la formidable vitalité intérieure, et son goût aussi pour les bonnes choses de cette bonne femme drôlement allurée, niant apparemment sa féminité (c’est à vrai dire plus compliqué) pour mieux se donner à un amour total, que fait revivre Laure Adler en mêlant vie quotidienne et travail de fond, dans le monde et à sa table, à partir de L’Enracinement.

A Simone Weil, avant d’ouvrir L’Insoumise, j’étais revenu derniers ces jours, par Albert Camus qui en a publié la première édition, à la redoutable Lettre à un religieux, livre du feu de Dieu qu’on pourrait dire le plus chrétien des livres conspuant l'Eglise.

Rien de plus étranger au Christ, selon elle, que le catéchisme du Concile de Trente. « Car la vérité essentielle concernant Dieu, c’est qu’il est bon. Croire que Dieu peut ordonner aux hommes des actes atroces d’injustice et de cruauté, c’est la plus grande erreur qu’on puisse commettre à son égard ».

Albert Camus, qui la cite souvent dans ses propres Carnets, devait boire du petit lait en lisant cette Lettre à un religieux, aussi sévère envers les Hébreux nationalistes et fermés à l’esprit de douceur, qui « ont eu pour idole, non du métal ou du bois, mais une race, une nation, chose tout aussi terrestre ».

« Tout se passe comme si avec le temps on avait regardé non plus Jésus, mais l’Eglise comme étant Dieu incarné ici-bas. La métaphore du « Corps mystique » sert de pont entre les deux conceptions. Mais il y a une petite différence : c’est que le Christ était parfait, au lieu que l’Eglise est souillée de quantité de crimes ».

Rien d’angélique là-dedans, pas plus que dans les appels de Camus à la « trêve civile » en Algérie, mais le seul et constant souci de revenir à une religion d’amour trahie par la conquête.

C’est en quoi, notamment, je vois la réflexion de Simone Weil comme une pensée de l’aube, plus ardente, plus profonde, plus follement verticale que la « transcendance horizontale » de Camus. Mais de celui-ci, je viens de relire La Chute, qu’on pourrait dire la face sombre de l’homme contemporain, à laquelle Camus entreprit d’opposer la face matinale du Premier homme… Laure Adler. L'Insoumise. Actes Sud, 271p.

Laure Adler. L'Insoumise. Actes Sud, 271p.