Propos sur Dostoïesvki, Tchékhov et Zinoviev, en marge de la lecture de 2084 de Boualem Sansal et de La Supplication de Svetlana Alexievitch.

On sait que Dostoïevski ne s'intéresse qu'à l'essentiel. Que jamais, comme Balzac, il ne s'attarde aux activités sociales ou professionnelles de ses personnages; que la nature n'a pas du tout la présence irradiante des romans de Tolstoï; enfin que les décors de ses romans sont jetés à grands traits, et que les descriptions "réalistes" y sont rares.

Or, par contraste extrême, certaines scènes de son théâtre se chargent soudain de détails quasi "véristes", et c'est ainsi que, dans la deuxième partie des Frères Karamazov, le chapitre intitulé Hystérie à l'isba, où l'on voit Aliocha se pointer dans le logis calamiteux de l'ex-capitaine Nikolaï Sneguiriov, qui se surnomme lui-même Labibine, pour ses penchants à la fuite dans l'alcool, entouré de femmes infirmes ou mal embouchées, à quoi s'ajoute un môme criseux et maladif de neuf ans, nous confronte soudain à l'abîme des bas-fonds de la Russie sociale et spirituelle que documenteront autrement un Tchékhov ou un Gorki, sans qu'on puisse parler ici de témoignage social comparable à celui que Dostoïevski à ramené du bagne avec ses Souvenirs de la maison des morts.

Or, par contraste extrême, certaines scènes de son théâtre se chargent soudain de détails quasi "véristes", et c'est ainsi que, dans la deuxième partie des Frères Karamazov, le chapitre intitulé Hystérie à l'isba, où l'on voit Aliocha se pointer dans le logis calamiteux de l'ex-capitaine Nikolaï Sneguiriov, qui se surnomme lui-même Labibine, pour ses penchants à la fuite dans l'alcool, entouré de femmes infirmes ou mal embouchées, à quoi s'ajoute un môme criseux et maladif de neuf ans, nous confronte soudain à l'abîme des bas-fonds de la Russie sociale et spirituelle que documenteront autrement un Tchékhov ou un Gorki, sans qu'on puisse parler ici de témoignage social comparable à celui que Dostoïevski à ramené du bagne avec ses Souvenirs de la maison des morts.

Bien entendu il y a, dans cette incursion en plein gâchis de misère, une intention illustrative du romancier, comme il y en a chez Zola ou chez Dickens, mais il y a autre chose aussi qui dépasse le constat "objectif" de la mouise russe pour nous entraîner dans un tourbillon où la compassion se heurte à l'orgueil teigneux des humiliés, sans une once de "pitié" bourgeoise à la Zola précisément.

La bonne volonté candide d'Aliocha, immédiatement tournée en bourrique, va se trouver bousculée par un tourbillon d'observations et de sentiments contradictoires que n'importe quel individu, aujourd'hui encore, peut ressentir à l'approche des humiliés et des offensé de notre époque, quels qu'ils soient.

Surtout il s'agit d'autre chose encore, qu'un Victor Hugo a exprimé dans L'homme qui rit, plus fortement encore que dans Les Misérables, qu'on pourrait dire la condition humaine au dernier état de la déréliction, que n'importe quel lecteur sensible peu éprouver ici dans sa chair bien plus que dans sa "conscience sociale". Tchékhov sans programme . - Au critique socialiste qui reprochait à Anton Tchekhov de ne pas "dénoncer" assez explicitement le mal social qu'il peignit mieux que personne dans ses récits, l'auteur de l'inoubliable Salle 6, entre tant d'autres récits du bout de la nuit russe, répondait que l'écrivain qui entreprend de décrire des voleurs de chevaux, s'il a bien fait son job, n'a pas besoin de conclure en disant qu'il est mal de voler des chevaux. De la même façon, Tchékhov s'est toujours garder de délivrer un message.

Tchékhov sans programme . - Au critique socialiste qui reprochait à Anton Tchekhov de ne pas "dénoncer" assez explicitement le mal social qu'il peignit mieux que personne dans ses récits, l'auteur de l'inoubliable Salle 6, entre tant d'autres récits du bout de la nuit russe, répondait que l'écrivain qui entreprend de décrire des voleurs de chevaux, s'il a bien fait son job, n'a pas besoin de conclure en disant qu'il est mal de voler des chevaux. De la même façon, Tchékhov s'est toujours garder de délivrer un message.

Dans le même ordre d'idées, il va de soi que le Dostoïevksi qui continue de nous prendre à la gorge et au coeur, cent quarante ans après sa mort, n'est pas le réformateur social ou le prophète slavophile du Journal d'un écrivain, ni le moraliste orthodoxe sempiternel que nous retrouvons chez Soljenitsyne, mais le romancier-médium capable de nous faire ressentir le désarroi d'un petit garçon ou d'une jeune fille avec la même pénétration qu'il sonde les entrailles d'une femme éperdue d'amour ou d'un terroriste.

De la même façon, ce que nous retenons, trente ans après la lecture des Hauteurs béantes ou de L'Avenir radieux d'Alexandre Zinoviev, ne tient pas aux "idées" politiques de l'écrivain, et moins encore à sa qualité de prophète (il voyait le communisme durer 1000 ans), mais aux innombrables composantes humaines d'une société malade de son idéal trahi. Dès que Zinoviev, d'ailleurs, s'est exprimé dans les médias en tant que porteur d'opinions, ce fut pour dire tout et son contraire.

De la même façon, ce que nous retenons, trente ans après la lecture des Hauteurs béantes ou de L'Avenir radieux d'Alexandre Zinoviev, ne tient pas aux "idées" politiques de l'écrivain, et moins encore à sa qualité de prophète (il voyait le communisme durer 1000 ans), mais aux innombrables composantes humaines d'une société malade de son idéal trahi. Dès que Zinoviev, d'ailleurs, s'est exprimé dans les médias en tant que porteur d'opinions, ce fut pour dire tout et son contraire.

Entre supplication et "message"

Entre supplication et "message"

Dans la tradition russe du témoignage en vérité fondé sur la pitié et le refus de l'abjection, les livres de Svetlana Alexievitch ont cela de particulier que, sous la forme de concerts de voix, au ras des faits (que ce soit les guerres d'hier ou les désastres écologiques-sociaux d'aujourd'hui) mais bien au-delà du langage unidimensionnel des médias et du journalisme, l'écrivain sonde la douleur humaine et fait parler les humiliés et les offensés. Comme L'Archipel du goulag, La supplication relève du poème, et c'est ce qu'on se dit aussi des fictions d'un Boualem Sansal, dépassant les certitudes idéologique.

Cependant, il est intéressant et révélateur, dans le cas du romancier algérien, de comparer ce qu'il filtre de vérités humaines dans le tissu de contradictions d'un roman tel 2084, et le message que l'auteur, sollicité par les médias, délivre avec une certitude comparable aux vues péremptoires d'un Dostoïevski dans son Journal d'un écrivain ou d'un Soljenitsyne dans ses prêches plus ou moins inspirés.

Que Boualem Sansal peigne un monde plombé par une sorte de secte mondiale para-islamiste après la victoire des Croyants sur les Mécréants, sous forme de fable d'anticipation à la manière de La guerre des salamandres de Karel Capek ou de 1984 de George Orwell, est une chose.

Que Boualem Sansal peigne un monde plombé par une sorte de secte mondiale para-islamiste après la victoire des Croyants sur les Mécréants, sous forme de fable d'anticipation à la manière de La guerre des salamandres de Karel Capek ou de 1984 de George Orwell, est une chose.

Mais on sera plus réservé (comme on a pu l'être avec Zinoviev ou Soljenitsyne faisant la leçon au monde, sans parler du Céline délirant d'antisémitisme) sur ce qu'il dit aujourd'hui dans les médias, en idéologue catastrophiste soudain sentencieux, à savoir que la "religion" islamiste va dominer le monde, que les Lumières n'ont plus cours dans un Occident délétère, alors même que Daech & Co sont voués à disparaître.

La plus grande menace visant notre monde est-elle vraiment la "religion" ? Et de quelles Lumières parle-ton, quand on perd de vue les nuances de la réalité et la complexité humaine ?

Le débat pourrait sembler dépassé, obsolète voire surréaliste. Et pourtant, nous rappelle (entre beaucoup d'autres) le penseur russe Nicolas Berdiaev, qu'on a souvent rapproché des personnalistes français, le personnage historique du Grand Inquisiteur aura changé maintes fois de masque et de costume à travers les siècles et jusqu'en nos temps actuels. Ainsi Berdiaev propose-t-il une nouvelle interprétation de cette figure, parangon du totalitarisme clérical tuant au nom de Dieu, mais aussi de toute autorité ou pouvoir terrestre s'opposant à la liberté spirituelle fondée par le Christ, comme le ferait toute philosophie de l'histoire de type positiviste ou matérialiste. Il y aurait donc, pour Berdiaev, du Grand Inquisiteur non seulement dans les théocraties ou les pouvoirs monothéistes exclusifs que nous connaissons aujourd'hui encore, mais dans toute idéologie matérialiste et ses dérivés actuels noyant l'Esprit dans le marshmallow de la consommation abrutie, ou de la vénération des idoles multitudinaires assimilables au culte de l'Argent.

Le débat pourrait sembler dépassé, obsolète voire surréaliste. Et pourtant, nous rappelle (entre beaucoup d'autres) le penseur russe Nicolas Berdiaev, qu'on a souvent rapproché des personnalistes français, le personnage historique du Grand Inquisiteur aura changé maintes fois de masque et de costume à travers les siècles et jusqu'en nos temps actuels. Ainsi Berdiaev propose-t-il une nouvelle interprétation de cette figure, parangon du totalitarisme clérical tuant au nom de Dieu, mais aussi de toute autorité ou pouvoir terrestre s'opposant à la liberté spirituelle fondée par le Christ, comme le ferait toute philosophie de l'histoire de type positiviste ou matérialiste. Il y aurait donc, pour Berdiaev, du Grand Inquisiteur non seulement dans les théocraties ou les pouvoirs monothéistes exclusifs que nous connaissons aujourd'hui encore, mais dans toute idéologie matérialiste et ses dérivés actuels noyant l'Esprit dans le marshmallow de la consommation abrutie, ou de la vénération des idoles multitudinaires assimilables au culte de l'Argent.  La pensée des écrivains. - La grande littérature russe des XIXe et XXe siècles, actuellement dénaturée par une espèce d'américanisation rampante voire parfois galopante - tout au moins à ce qu'en révèlent les traductions de ces vingt dernières années -, reste un extraordinaire trésor de pensée vivante, bonnement incarnée par des personnages aux sentiments et aux comportements à caractère universel, notamment chez un Dostoïevski.

La pensée des écrivains. - La grande littérature russe des XIXe et XXe siècles, actuellement dénaturée par une espèce d'américanisation rampante voire parfois galopante - tout au moins à ce qu'en révèlent les traductions de ces vingt dernières années -, reste un extraordinaire trésor de pensée vivante, bonnement incarnée par des personnages aux sentiments et aux comportements à caractère universel, notamment chez un Dostoïevski.  Rozanov affirmait que les plus grands philosophes russes de son tournant de siècle étaient des écrivains, et de même pourrait-on dire que le dernier des grands penseurs russes, Léon Chestov, est d'abord un admirable prosateur. Or c'est en lecteur de romans qu'il faudrait réfléchir aujourd'hui à la signification actuelle de la légende du Grand Inquisiteur, en particulier, et à la portée des romans de Dostoïevski en général. Ou plus exactement: en lecteur du monde actuel considéré comme un roman s'écrivant au jour le jour. Il ne s'agit pas tant, en effet, de savoir si l'on va "choisir" entre Rome, Athènes ou Jérusalem, ni d'établir la supériorité de l'islam sur le christianisme, l'agnosticisme ou l'athéisme, le port de la barbe ou l'interdiction du string sous la burqa - il s'agit moins de répondre que de questionner à partir des positions humaines incarnées que représente la Littérature universelle en général et le roman russe en particulier. Bref il s'agit, contre l'universel papotage "autour" des livres, de lire vraiment ceux qui en valent la peine et de réagir en son âme et présence.

Rozanov affirmait que les plus grands philosophes russes de son tournant de siècle étaient des écrivains, et de même pourrait-on dire que le dernier des grands penseurs russes, Léon Chestov, est d'abord un admirable prosateur. Or c'est en lecteur de romans qu'il faudrait réfléchir aujourd'hui à la signification actuelle de la légende du Grand Inquisiteur, en particulier, et à la portée des romans de Dostoïevski en général. Ou plus exactement: en lecteur du monde actuel considéré comme un roman s'écrivant au jour le jour. Il ne s'agit pas tant, en effet, de savoir si l'on va "choisir" entre Rome, Athènes ou Jérusalem, ni d'établir la supériorité de l'islam sur le christianisme, l'agnosticisme ou l'athéisme, le port de la barbe ou l'interdiction du string sous la burqa - il s'agit moins de répondre que de questionner à partir des positions humaines incarnées que représente la Littérature universelle en général et le roman russe en particulier. Bref il s'agit, contre l'universel papotage "autour" des livres, de lire vraiment ceux qui en valent la peine et de réagir en son âme et présence.  Une question de Dimitri. - Notre ami Dimitri, alias Vladimir Dimitrijevic, éditeur-sourcier de La Légende du Grand Inquisiteur, recueil d'essais réunissant les réflexions de six penseurs russes sur le chapitre fameux des Frères Karamazov (L'Age d'Home, 2004), se demandait à la fin de sa vie si l'on verrait bientôt advenir le temps où le public se détournerait du superflu pour lui préférer la lecture d'un bon livre ?

Une question de Dimitri. - Notre ami Dimitri, alias Vladimir Dimitrijevic, éditeur-sourcier de La Légende du Grand Inquisiteur, recueil d'essais réunissant les réflexions de six penseurs russes sur le chapitre fameux des Frères Karamazov (L'Age d'Home, 2004), se demandait à la fin de sa vie si l'on verrait bientôt advenir le temps où le public se détournerait du superflu pour lui préférer la lecture d'un bon livre ?

Il faut penser à la pauvre tombe de Jean Genet au moment de rappeler sa pauvre naissance, le 19 décembre 1910. Une humble pierre blanche sous le ciel marocain et face à la mer : telle est la sépulture d’un des plus grands écrivains français du XXe siècle, mort en 1986 comme un vieil errant anonyme dans un couloir de ces hôtels sans étoiles où il ne faisait que passer.

Il faut penser à la pauvre tombe de Jean Genet au moment de rappeler sa pauvre naissance, le 19 décembre 1910. Une humble pierre blanche sous le ciel marocain et face à la mer : telle est la sépulture d’un des plus grands écrivains français du XXe siècle, mort en 1986 comme un vieil errant anonyme dans un couloir de ces hôtels sans étoiles où il ne faisait que passer. Pour qui n’aurait rien lu de Jean Genet, rappelons que cinq romans-récits ( Journal du voleur, Miracle de la rose, Notre Dames-des-Fleurs, Pompes funèbres et Querelle de Brest), tous écrits en prison entre 1942 et 1946 par cet autodidacte-voyou, constituent la première œuvre majeure de Genet. Celui-ci, au fil de récits très poétiques jouant sur un mixte d’autobiographie sublimée et de légende dorée canaille peuplée de mauvais garçons, se livre à une sorte de vaste remémoration érotique dans une langue mêlant sordide et sublime. Le culte de l’abjection, un peu comme chez Sade, s’oppose au culte des vertus chrétiennes, avec l0exaltation du vol, de la trahison et de l’homosexualité. Les premières éditions seront d’ailleurs expurgées des passages les plus « hard », dûment rétablis aujourd’hui.

Pour qui n’aurait rien lu de Jean Genet, rappelons que cinq romans-récits ( Journal du voleur, Miracle de la rose, Notre Dames-des-Fleurs, Pompes funèbres et Querelle de Brest), tous écrits en prison entre 1942 et 1946 par cet autodidacte-voyou, constituent la première œuvre majeure de Genet. Celui-ci, au fil de récits très poétiques jouant sur un mixte d’autobiographie sublimée et de légende dorée canaille peuplée de mauvais garçons, se livre à une sorte de vaste remémoration érotique dans une langue mêlant sordide et sublime. Le culte de l’abjection, un peu comme chez Sade, s’oppose au culte des vertus chrétiennes, avec l0exaltation du vol, de la trahison et de l’homosexualité. Les premières éditions seront d’ailleurs expurgées des passages les plus « hard », dûment rétablis aujourd’hui. Selon les témoignages, Jean Genet pouvait se montrer aussi charmant qu’odieux. Dans ses Lettres à Ibis, une jeune amie idéaliste à qui il se confie entre 1933 et 1934, il donne l’image d’un garçon très sensible et assoiffé de tendresse qui a les « larmes aux yeux de n’être pas Valéry » et s’excuse pour ses « anomalies sentimentales ».

Selon les témoignages, Jean Genet pouvait se montrer aussi charmant qu’odieux. Dans ses Lettres à Ibis, une jeune amie idéaliste à qui il se confie entre 1933 et 1934, il donne l’image d’un garçon très sensible et assoiffé de tendresse qui a les « larmes aux yeux de n’être pas Valéry » et s’excuse pour ses « anomalies sentimentales ».

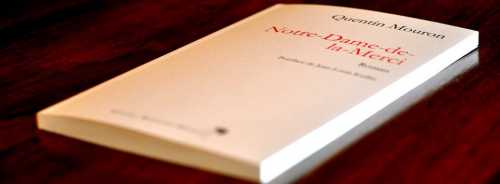

Lui aussi semble faire son crâneur, dans sa dégaine de rocker à la coule, blouson de cuir et santiags, illico décontracté, voire un brin canaille, dans ses premières apparitions médiatiques. Tout pour plaire ou déplaire au premier regard, même style flashy que le Philippe Djian des débuts. Mais le vrai Quentin est tout autre derrière ce masque de faux frimeur : un type discret, délicat, éduqué. Un garçon hypersensible mais pudique. Un youngster de son âge avec des intuitions de vieux barde.

Lui aussi semble faire son crâneur, dans sa dégaine de rocker à la coule, blouson de cuir et santiags, illico décontracté, voire un brin canaille, dans ses premières apparitions médiatiques. Tout pour plaire ou déplaire au premier regard, même style flashy que le Philippe Djian des débuts. Mais le vrai Quentin est tout autre derrière ce masque de faux frimeur : un type discret, délicat, éduqué. Un garçon hypersensible mais pudique. Un youngster de son âge avec des intuitions de vieux barde.