Deux expositions conjointes, et la publication d’une biographie magistrale, entre autres marques de reconnaissance, célèbrent la mémoire d’un grand témoin du terrible XXe siècle, peintre et écrivain, qui fut aussi un homme de cœur et de cran, humble et lumineux.

Cela pourrait commencer par la rencontre, dans le reflet d’une vitrine où leurs images se superposent, d’un écolier polonais d’une douzaine d’années et d’un soldat en uniforme. Le petit lascar se prénommerait Athanase, et le troufion Joseph. J’ai capté l’image de cette rencontre sur mon smartphone à Cracovie, en avril 2016, dans le petit musée flambant neuf dédié à la mémoire du peintre et écrivain Joseph Czapski, annexe du Musée national qui venait d’être inaugurée deux jours plus tôt en présence, notamment, de l’ « historique » Adam Michnik et du poète Adam Zagajewski, du cinéaste Andrzej Wajda et de la philosophe suisse Jeanne Hersch - quatre amis fameux du « héros » du jour décédé à 97 ans le 12 janvier 1993 à Maisons-Laffitte où il était exilé depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

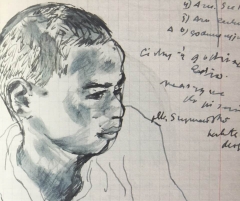

J’ignore en quels termes le prof de Tadzio a présenté Czapski à celui-ci et à la quinzaine d’écoliers qui se trouvaient ce jour-là en ce « lieu de mémoire », mais la rencontre dont témoigne ma petite image revêt à mes yeux une valeur symbolique, à valeur de reconnaissance.

Cette reconnaissance est le sentiment profond que j’éprouve moi-même au souvenir des mes quelques rencontres, inoubliables, passées avec Czapski dans sa soupente-atelier de la région parisienne, à Lausanne où avait paru l’un de ses ouvrages majeurs (Terre inhumaine, en première édition à L’Âge d’Homme) et où se tint la première exposition de ses œuvres récentes, ou à Chexbres dans la galerie de Barbara et Richard Aeschlimann qui furent ses amis et les défenseurs suisses les plus fidèles et vaillants de son oeuvre.

Or cette reconnaissance est aujourd’hui largement partagée et surtout amplifiée, non seulement en Pologne où Czapski fait figure de héros national sans qu’il l’eut jamais cherché – lors de mon séjour à Cracovie, d’immenses photos de lui étaient placardées sur les murs de la ville – mais en Suisse et à Paris où ont paru plus de quinze ouvrages (de lui ou sur lui) qui permettent d’apprécier, par delà son aura de figure historique, son rayonnement de peintre et d’écrivain.

Ce 3 octobre, à Montricher, à l’enseigne de la Fondation jan Michalski, en marge d’une exposition consacrée aux écrits de Joseph Czapski, sera présentée la première grande biographie témoignant de sa traversée du siècle par le peintre et essayiste américain Eric Karpeles représentant, précisément, un acte de reconnaissance exceptionnel en cela que l’auteur a sillonné la Pologne, la Russie, la France et la Suisse en quête de détails relatifs à la vie et au développement de l’œuvre de ce pair artiste qu’il n’a pas connu lui-même de son vivant mais découvert et passionnément aimé à la découverte des ses tableaux.

Cette somme biographique intitulée Joseph Czapski, L’art et le vie, paraît en traduction aux éditions Noir sur Blanc où ont déjà paru plusieurs livres de Czapski lui-même, mais Eric Karpeles n’en est pas resté là, publiant l’an dernier, à Londres, chez Thames & Hudson, un somptueux livre d’art très richement illustré qui nous permet d’entrer littéralement «dans la peinture» de Czapski, avec un ensemble unique de reproductions en couleurs recouvrant les cinq dernières décennies du XXe siècle – une grand partie de l’œuvre antérieure à la guerre ayant été détruite.

« Une destinée européenne », dirait le prof à ses écoliers…

Un étage du petit musée de Cracovie est consacré à la traversée «historique» du XXe siècle par Joseph Czapski, et l’étage d’en dessus à son œuvre de peintre et d’écrivain, avec une pièce reproduisant à l’identique sa chambre de l’Institut polonais de Maisons-Laffitte avec, sur un long rayon, les cahiers toilés de son immense journal.

Or, déambulant en ce lieu, je me demandais en quels termes le prof de Tadzio et de ses camarades aura présenté leur (très) grand compatriote (pas loin de deux mètres, le fringant échassier…), pacifiste de cœur mais héros médaillé de la Grande Guerre pour un fait d’armes surréaliste, engagé une seconde fois dans l’armée du général Anders et prisonnier de guerre des Soviétiques qui massacrèrent des milliers de ses camarades, échappé de justesse au crime de masse de Katyn et premier témoin de l’archipel du Goulag avant un périple inimaginable à travers les déserts d’Irak et de Palestine, la remontée en Italie et la bataille mythique de Monte Cassino, jusqu’au moment d’apprendre la forfaiture des Alliés livrant la Pologne à Staline , etc.

Dans mon optimisme indéfectible, sans préjuger des raccourcis d’un cours d’histoire prodigués à des ados addicts à je ne sais quelles applis et autres jeux vidéos, je me disais qu’un jour, peut-être, Tadzio et ses camarades se rappelleront cette visite et tomberont sur la version polonaise de la biographie d’Eric Karpeles initialement parue en anglais, où tout (ou presque) est dit à la fois de l’homme, du citoyen solidaire et de l’artiste.

Le prof de 2016 aura parlé, peut-être, de la « destinée européenne » de Joseph Czapski, honorant la « Pologne éternelle » dite aussi « Christ des nations », grands mots un peu abstraits pour des mômes nés après la chute du rideau de fer. Mais les livres du bon Józef resteront à découvrir par les kids, ses livres et ses tableaux dont certains, peints par un octogénaire, ont la vigueur expressive et la fraîcheur des « jeunes sauvages » de son époque…

La Maison des Arts de Chexbres : foyer de reconnaissance

Au musée Czapski de Cracovie, comme dans les salles du plus solennel Musée national, un bon nombre des œuvres du peintre ont été offertes au patrimoine polonais par Barbara et Richard Aeschlimann, dont le soutien à l’artiste s’est manifesté dès les années 70, d’abord à l’enseigne de la galerie Plexus, à Chexbres, et ensuite dans la plus vaste Maison des Arts.

Artiste et écrivain lui-même, notre ami Richard, et son épouse bénéficiant d’une fortune familiale appréciable, ont fait œuvre de mécènes éclairés en présentant très régulièrement les nouvelles toiles du peintres et en lui attirant assez de collectionneurs pour que la première rétrospective des œuvres de l’exilé en Pologne soit présentée, en 1986, avec le sous-titre « Joseph Czapski dans les collections suisses ».

Dans sa biographie monumentale (plus de 500 pages et un superbe cahier d’illustrations), Eric Karpeles rend l’hommage qui se doit aux Aeschlimann et caractérise magnifiquement, en peintre de métier, ce qui fait l’originalité largement méconnue de Czapski en un temps où « l’hystérie du monde de l’art contemporain, avec son addiction à l’hyperbole et sa prédisposition à la superficialité, reflète une culture dans laquelle l’importance esthétique se mesure à la valeur financière bien plus que l’inverse ». Ainsi, lorsqu’une prestigieuse galerie allemande proposa aux Aeschlimann de présenter l’artiste à condition que ses prix soient multipliés par dix pour satisfaire aux normes du marché de l’art, les galeristes et Czapski lui-même se refusèrent-ils à cette surenchère artificielle.

Est-ce dire que cette peinture ne soit pas « contemporaine » du fait qu’elle n’a jamais été « abstraite », conforme à telle ou telle doctrine « avant-gardiste », réfractaire autant au « conceptualisme » qu’au « minimalisme », coupable de penchants « réactionnaires » ?

Absolument pas. Au contraire, et dès ses jeunes années, lors d’un premier séjour à Paris, Czapski n’aura cessé d’être opposé à tous les conformismes d’écoles, pour tracer son chemin personnel dans la double lignée de Cézanne (fidélité à la nature) et de Van Gogh (force de l’émotion) ou plus encore de Bonnard (liesse de la couleur) et de Soutine (véhémence de l’expression), avec une touche unique et des thèmes qui lui seront propres : solitude des êtres dans la grande ville (petit théâtre quotidien du café ou de la rue, des trains ou du métro), beauté des choses simples qui nous entourent (objets et bouquets, visages ou paysages) expression sans relâche (dessins à foison dans un journal illustré de plus de 200 volumes) du poids du monde et du chant du monde.

Contre toute idéologie : les réalités de la beauté et de la bonté

Si la touche du peintre Czapski est unique, celle de l’écrivain ne l’est pas moins, qui est à la fois d’un mémorialiste-reporter, d’un critique d’art pur de tout jargon, d’un sourcier de pensée sans rien du maître à penser, enfin d’un lecteur du monde dont l’écriture et la peinture ne cessent de communiquer entre elles et de féconder les observations quotidiennes dont témoigne son journal.

A cet égard, les deux expositions à voir dès ces jours prochains à Chexbres et Montricher, autant que les deux grands livres paraissant en même temps (la bio de Karpeles et une nouvelle version augmentée de Terre inhumaine) reflètent parfaitement la démarche «polyphonique» qui caractérise la vie et l’œuvre de Czapski.

Ce rejeton de la grande aristocratie européenne, dont le très digne précepteur eût aimé faire un Monsieur stylé, n’a cessé d’en faire qu’à sa tête et selon son cœur et son esprit curieux de tout : tolstoïen en sa prime jeunesse (comme en témoigne une lettre de Romain Rolland) confrontée aux violences de la révolution bolchévique autant qu’aux inégalités du régime tsariste, préférant la voie des beaux-arts au lieu de poursuivre ses premières études de droit et débarquant dans le Paris mythique de Montparnasse et de Picasso, engagé sans armes dans les deux boucheries du vingtième siècle, racontant la Recherche du temps perdu de Marcel Proust à ses camarades prisonniers des Soviets dont beaucoup finiraient d’une balle dans la nuque, voué pendant cinquante ans au rétablissement d’une vérité longtemps occultée (le massacre de Katyn faussement attribué aux nazis), participant en son exil parisien à l’animation de la revue Kultura devenue le centre de la résistance intellectuelle à l’oppression communiste – tout cela dont témoignent ses livres, de Terre inhumaine (la recherche de ses camarades disparus dans le goulag) à Souvenirs de Starobielsk et Tumulte et spectres (les tribulations du prisonnier et les passions partagées du lecteur-écrivain), Proust contre la déchéance(ses conférences du camp de Griazowietz) ou encore L’œil (ses essais sur la peinture), notamment.

Un jour que je lui rendais visite à Maisons-Laffitte, où je lui apportai le rituel saucisson lyonnais marqué Jésus ( !) qu’il appréciait particulièrement, après que je lui eus fait ,la lecture (il était à peu près aveugle) de la nouvelle de Tchekhov intitulée L’étudiant, Czapski me résuma sa croyance peu dogmatique en affirmant que, pour lui, la religion se résumait à l’histoire de la bonté, punkt schluss – il parlait aussi bien l’allemand que le français, le russe et le polonais.

Sa petite voix haut perchée m’évoquait celle d’un vieil enfant éternel, telle que se la rappellent ses innombrables amis défilant dans sa soupente de Maisons-Laffitte (du Nobel de littérature Czeslaw Milosz au jeune poète Zagajewski qui voyait en lui un mentor, auquel il rendra d’ailleurs hommage ces jours à Montricher) ou partageant les soirées de Chexbres ou de son ami Dimitri sur les hauts de Lausanne.

Le 13 janvier 1993, par téléphone et d’une voix à la fois triste et sereine, notre amie Floristella Stephani, conjointe artiste de Thierry Vernet (autre ami peintre de longue date), nous apprit la mort paisible de Joseph Czapski, endormi la veille « comme un enfant »…

Avec le recul, je me refuse de penser à Czapski comme à un héros national, au dam de toute récupération chauvine actuelle, et moins encore à un saint genre « subito ». Mais il y avait chez lui, sûrement, du juste épris de beauté et de bonté.

Eric Karpeles. Joseph Czapski, L’Art et la vie. Traduit de l’anglais par Odile Demange. Nombreuses illustrations. Noir sur Blanc, 569p, 2020.

Joseph Czapski. Terre inhumaine. Traduit du polonais par Maria Adela Bohomolec et l’auteur. Nouvelles préface de Timothy Snyder. Noir sur Blanc, 438p. 2020.

Expositions : Joseph Czapski, peintre et écrivain. Fondation Jan Michalski pour l’écriture er la littérature. Montricher, du 3 octobre au 17 janvier. Détails pratiques : info@fondation-janmichalski.ch

Joseph Czapski, l’existence dans la peinture (une cinquantaine de toiles et un choix important de dessins). Maison des Arts Plexus, Chexbres, du 3 octobre au 17 janvier. Visites sur rendez-vous, tel. 021 946. 28.30

Joseph Czapksi en dates

1896. - 3 avril. Naissance de à Prague. Passe son enfance en actuelle Biélorussie.

1902. – Mort de sa mère

1909-1916. – Séjour à Saint-Pétersbourg, bac et début d’études de droit

1916-17. - Mobilisé en octobre. Quitte l’armée pour participer à une communauté pacifiste, à Pétrograd, pendant la famine et la terreur du premier hiver bolchévique.

1919. - revient en Pologne et participe en simple soldat sans armes à la guerre russo-polonaise. Médaillé pour acte de bravoure.

1921 .- Entrée à l’académie des Beaux-arts de Cracovie.

1924. - Séjour à Paris avec le groupe des artistes « kapistes » (Komitet pariski).

1926. - Atteint du typhus, il découvre Proust en convalescence à Londres.

1939. Officier de réserve, il rejoint son régiment, bientôt prisonnier des Soviétiques ; interné 18 mois en divers camps.

1942. – Sur ordre du général Anders, part à la recherche de ses camarades disparus. Découvre les traces du massacre de Katyn.

1946. – Avec l’armée Anders et de nombreux civils polonais en fuite, traverse le Turkestan, l’Irak, la Palestine et l’Egypte. Organise la vie culturelle de l’armée.

1945-47. – Début de l’exil à Paris avec sa sœur Maria, elle aussi écrivain-historienne.

1950.- Tournée aux USA pour récolter des fonds utiles à l’établissement d’une université pour jeune Polonais déracinés.

Dès 1950, expositions à Paris, Genève, New York, Londres, etc.

1974. – Première monographie en française de Murielle Werner-Gagnebin, La Main et l’espace, à L’Âge d’homme. Vladimir Dimitrijevic finance la première expo lausannoise. Après l’insuccès de celle-ci, Barbara et Richard Aeschlimann fondent la galerie Plexus à Chexbres pour accueillir Czapski.

1986. – Première exposition à Varsovie, Cracovie et Poznan, de « Czapski dans les collections suisses ».1993- 12 janvier, mort de Joseph Czapski à Maisons-Laffitte.

2016. - Ouverture du pavillon-musée Czapski de Cracovie.

2020. - Réédition de Terre inhumaine chez Noir sur Blanc, dont le préfacier américain, Timothy Snyder, salue « le plus grand peintre polonais du XXe siècle, même s’il est resté méconnu »…

APOCALYPSE. – Le livre de l’Apocalypse ne m’a jamais touché, ou plus exactement : il m’est tombé des mains chaque fois que j’ai tâché de le lire, par trop poétiquement « pompeux » avec ses énormes symboles et sa voix dénuée de toute intimité et de toute chaleur , aussi artificiel à mes yeux que le Zarathoustra de Nietzsche ou les vaticinations de Maldoror, toutes proportions gardées évidemment.

APOCALYPSE. – Le livre de l’Apocalypse ne m’a jamais touché, ou plus exactement : il m’est tombé des mains chaque fois que j’ai tâché de le lire, par trop poétiquement « pompeux » avec ses énormes symboles et sa voix dénuée de toute intimité et de toute chaleur , aussi artificiel à mes yeux que le Zarathoustra de Nietzsche ou les vaticinations de Maldoror, toutes proportions gardées évidemment.

AMALGAMES & CO. – D’aucuns prétendent qu’il n’y a aucun rapport entre islam et islamisme, et d’autres prétendent le contraire. Tous ont évidemment raison et tort. Qui dirait qu’il n’y a aucun rapport entre christianisme et intégrisme, aucun rapporrt entre Marx le pur et Staline l’impur ? Aucun rapport entre Rousseau et Robespierre ? Aucun rapport entre les sabres saoudiens ou le couteau du jeune Tchétchène et la poésie soufi ?

AMALGAMES & CO. – D’aucuns prétendent qu’il n’y a aucun rapport entre islam et islamisme, et d’autres prétendent le contraire. Tous ont évidemment raison et tort. Qui dirait qu’il n’y a aucun rapport entre christianisme et intégrisme, aucun rapporrt entre Marx le pur et Staline l’impur ? Aucun rapport entre Rousseau et Robespierre ? Aucun rapport entre les sabres saoudiens ou le couteau du jeune Tchétchène et la poésie soufi ?

La main de Philippe Rahmy a repris la mienne hier soir par surprise. Nous venions de recevoir nos nouveaux voisins. Nous avions parlé de Syrie (où S., restauratrice d'art, a travaillé avant le désastre sur les fresques d'un ancien monastère) et de Lubumbashi (où D. a séjourné entre deux missions de l'UNICEF au sud Kivu), et voici qu'en débarrassant je suis tombé sur ce livre jaune au titre peu lisible de Béton armé que nous avions reçu au courrier du matin. Sans relever le nom de l'auteur, je découvre une longue dédicace très amicale à la graphie connue et le prénom de Philippe me renvoyant illico à la couverture: nom de Dieu, le Filou Boy !

La main de Philippe Rahmy a repris la mienne hier soir par surprise. Nous venions de recevoir nos nouveaux voisins. Nous avions parlé de Syrie (où S., restauratrice d'art, a travaillé avant le désastre sur les fresques d'un ancien monastère) et de Lubumbashi (où D. a séjourné entre deux missions de l'UNICEF au sud Kivu), et voici qu'en débarrassant je suis tombé sur ce livre jaune au titre peu lisible de Béton armé que nous avions reçu au courrier du matin. Sans relever le nom de l'auteur, je découvre une longue dédicace très amicale à la graphie connue et le prénom de Philippe me renvoyant illico à la couverture: nom de Dieu, le Filou Boy ! Alors cette vision du rameau m'a transporté, un autre début de matinée - mon premier matin à Tôkyo -, dans ce jardin couvert de fleurs de magnolias soufflées par la bourrasque et se mêlant à des tourbillons de vignettes aux effigies de jolies masseuses. Même fraîcheur des premières impressions, à ce qu'il m'a semblé, et même tonitruance, en arrière-fond, de la bande-son mégapolitaine.

Alors cette vision du rameau m'a transporté, un autre début de matinée - mon premier matin à Tôkyo -, dans ce jardin couvert de fleurs de magnolias soufflées par la bourrasque et se mêlant à des tourbillons de vignettes aux effigies de jolies masseuses. Même fraîcheur des premières impressions, à ce qu'il m'a semblé, et même tonitruance, en arrière-fond, de la bande-son mégapolitaine. La main stigmatisée relaie en outre la féconde souffrance des autres et rien ne me touche autant que cette reconnaissance du travail par le travail: "Les employés quittent leurs bureaux. Les ouvriers attendent la relève à l'entrée des chantiers. Ils grimpent par groupes de quinze à l'arrière des camions. S'il manque un travailleur pour faire le compte, le véhicule ne part pas. Les nombres sont partout dans la vie des Chinois. Le chiffre 1, yï, symbolise la fidélité amoureuse, le 5, wü, les sanglots. Leur combinaison symbolise le travail "Je supporterai la charge qui m'écrase", disent ces hommes dans le petit matin. La fierté se lit sur leurs visages. Ils ont quitté leur campagnes. Ils accomplissent de grandes choses, suspendus à leurs échafaudages en bambou, soudant des poutrelles sans lunettes de protection. S'ils tombent, personne ne les regrettera. Leurs familles ne seront pas informées. Les ouvriers disparaissent, réapparaissent parfois, on les déplace. Ils sont seuls. Ils sont innombrables. Une anxiété se lit dans leurs yeux tendus vers un but qu'ils pensent pouvoir atteindre. Le pays leur appartient. Ce travail qui ne remboursera jamais leurs dettes annule la misère qu'ils ont quittée. Ce travail qu'ils perdront et qu'ils retrouveront, plus pénble et dangereux encore, ce travail est une peau de serpent qu'ils arrachent chaque jour et qui repousse chaque nuit. Ce travail leur appartient. Quant à leurs forces, ils les vendent au plus offrant. Ils n'ont pas de méthode. Ils s'accrochent aux autres qui se battent comme eux pour le même salaire, le long d'interminables journées, le long des grandes routes. Ils sont armés de leurs poings. Ils ne lâchent rien. Derrière eux, il en vient des millions, encore pus décidés".

La main stigmatisée relaie en outre la féconde souffrance des autres et rien ne me touche autant que cette reconnaissance du travail par le travail: "Les employés quittent leurs bureaux. Les ouvriers attendent la relève à l'entrée des chantiers. Ils grimpent par groupes de quinze à l'arrière des camions. S'il manque un travailleur pour faire le compte, le véhicule ne part pas. Les nombres sont partout dans la vie des Chinois. Le chiffre 1, yï, symbolise la fidélité amoureuse, le 5, wü, les sanglots. Leur combinaison symbolise le travail "Je supporterai la charge qui m'écrase", disent ces hommes dans le petit matin. La fierté se lit sur leurs visages. Ils ont quitté leur campagnes. Ils accomplissent de grandes choses, suspendus à leurs échafaudages en bambou, soudant des poutrelles sans lunettes de protection. S'ils tombent, personne ne les regrettera. Leurs familles ne seront pas informées. Les ouvriers disparaissent, réapparaissent parfois, on les déplace. Ils sont seuls. Ils sont innombrables. Une anxiété se lit dans leurs yeux tendus vers un but qu'ils pensent pouvoir atteindre. Le pays leur appartient. Ce travail qui ne remboursera jamais leurs dettes annule la misère qu'ils ont quittée. Ce travail qu'ils perdront et qu'ils retrouveront, plus pénble et dangereux encore, ce travail est une peau de serpent qu'ils arrachent chaque jour et qui repousse chaque nuit. Ce travail leur appartient. Quant à leurs forces, ils les vendent au plus offrant. Ils n'ont pas de méthode. Ils s'accrochent aux autres qui se battent comme eux pour le même salaire, le long d'interminables journées, le long des grandes routes. Ils sont armés de leurs poings. Ils ne lâchent rien. Derrière eux, il en vient des millions, encore pus décidés".

En 1982 (donc après 1975, eh eh), Claude Frochaux publiait une espèce d’essai relevant de l’autofiction tout à fait délectable, intitulé Aujourd’hui je ne vais pas à l’école et marquant l’affirmation d’un ton et d’une liberté de parole qui caractérisent ses grands ouvrages ultérieur, de L’Homme seul à L’Homme religieux, L’homme achevé ou la fin des rêves ou enfin regards sur le monde d’aujourd’hui.

En 1982 (donc après 1975, eh eh), Claude Frochaux publiait une espèce d’essai relevant de l’autofiction tout à fait délectable, intitulé Aujourd’hui je ne vais pas à l’école et marquant l’affirmation d’un ton et d’une liberté de parole qui caractérisent ses grands ouvrages ultérieur, de L’Homme seul à L’Homme religieux, L’homme achevé ou la fin des rêves ou enfin regards sur le monde d’aujourd’hui.

Ce mardi 9 juin

Ce mardi 9 juin

qui puisse être dit «créateur» ?

qui puisse être dit «créateur» ?