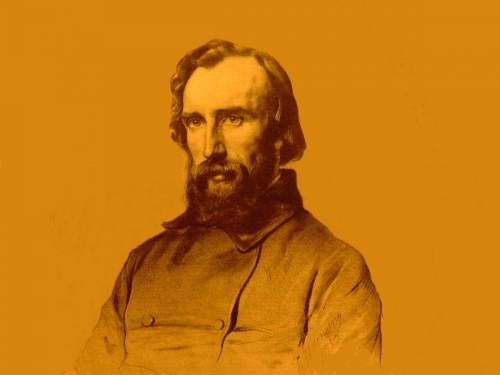

Une approche d'Henri-Frédéric Amiel, par Maurice Denuzière.

Parmi les livres qui toujours, m’accompagneront, île déserte, cité animée ou campagne bucolique, le Journal intime d’ Henri-Frédéric Amiel sera là, à portée de main, à portée d’esprit, à portée de cœur.

Cette prodigieuse autobiographie, méticuleuse introspection, somme érudite, potion philosophique, exaltation de la foi protestante, inventaire des doutes, dissection des sentiments, revue lucide des phantasmes, peut être, comme la Bible, ouverte quels que soient le jour, l’humeur, la saison, à n’importe quelle page. On y trouve chaque fois, j’ en ai souvent fait l’ expérience, la confidence douloureuse, l’honnête aveu, la mise en garde circonstanciée, le chagrin secret, la vaine espérance, la colère impuissante de l’ami commun, qui vous ramènent à l’humaine condition, douchent l’orgueil, étanchent la soif de savoir, aident à s’accepter tel que l’on est.

C’ est l’ honneur des éditions L ’ Âge d’ Homme d’ avoir entrepris et de poursuivre, depuis 1976, la publication du Journal intime dans sa version intégrale. Nous guettons l’ apparition du tome XI, annoncé pour l’automne 1993.

Henri-Frédéric, qui décida à l’ âge de dix-neuf ans, en 1849, de transcrire son monologue intérieur, ou plus exactement de dialoguer avec lui-même, chaque soir, jusqu’à sa mort (en 1881), livre non seulement tout ce qui fait son existence – famille, profession, croyances, goûts et dégoûts, sentiments, péchés, misères du corps, de l’esprit, de l’âme, vains engouements, détestations – mais aussi, par touches, plus sélectives qu’ objectives, une peinture de la vie intellectuelle genevoise au XIXe siècle.

Car ce Genevois, dont la mère est morte tuberculeuse et dont le père, incapable de supporter le veuvage, s’est noyé dans le Rhône en abandonnant, assez lâchement à leur sort, Henri- Frédéric et ses deux sœurs puînées, déteste Genève mais l’ observe sans cesse. Il déteste sa ville... avec amour ! C’est là une attitude paradoxale pour celui qui rêvera toute sa vie de conquérir la cité de Calvin et de Rousseau, d’ y faire reconnaître un talent dont il est sûr, d’y occuper une position sociale qu’il envie. Mais l’orphelin élevé par un oncle, le brillant étudiant, le professeur de littérature française et d’esthétique dans une des plus prestigieuses académies d’Europe, est de nature «amphibologique». Il veut une chose et son contraire, il se complaît dans la solitude mais souffre «de ne pas vivre de la vie commune» et il reconnaît, s’ adressant à lui-même comme à son habitude: «ta sauvagerie est un tort et une imprudence». C’ est, partant, un velléitaire de génie.

Sans cesse il confectionne des règles de vie, compose des plans de carrière, des schémas d’engagements après avoir scrupuleusement, et sans indulgence envers lui-même, établi des bilans où le passif sans cesse l’emporte. Cet homme – il n’est à l’aise que devant le miroir qu’ est devenue la page quotidienne du journal – se fustige sans cesse, s’ encourage, se trouve des raisons d’agir, puis, quelques jours plus tard, ayant décompté tous ses manquements, se fustige à nouveau, se recroqueville dans sa coquille avec des piles de livres et de revues.

Il se reproche son orgueil, sa puérilité, ses maladresses, son goût du dénigrement des autres et de soi-même. Dans un accès de lucidité, le 24 février 1851, il analyse son mal, que Miguel de Unamuno eût appelé le sentiment tragique de la vie, en écrivant: «Disséquer son cœur, com- me tu le fais, c’est tuer sa vie; ouvrir indiscrètement l’ onyx de ses parfums, c’est les évaporer. – Infernal et téméraire chimiste de toi-même, quand cesseras-tu de dissoudre tes sentiments par la curiosité ? tu as déjà réussi à te couper tout élan, à tarir toute sève, à effaroucher tout instinct. – Eh non ! je perds la piste. Ceci n’est qu’une partie du mal. Le vrai mal, c’est le manque de milieu social, de sympathie, de stimulant et de succès».

Du succès, il en a cependant auprès des intellectuels qui apprécient son érudition. Car Henri-Frédéric est à l’ aise dans toutes les littératures et philosophies, qu’ elles soient grecques, latines, allemandes, françaises, anglaises, italiennes. Il pénètre Mozart, Beethoven et Liszt. La voix de Jenny Lind dans Les Huguenots l’ émeut plus que celle de Tamburini dans Le Barbier de Séville.

Du succès, ce bel homme en a aussi auprès des femmes. Mais il ne sait pas leur cacher qu’elles sont pour lui objet de désir, d’effroi, voire de répulsion. C’est là un des mystères amieliens et l’ on peut se demander s’ il n’ est pas de même nature que celui qui entoure la vie sexuelle de Henry James. Homosexualité ignorée, dissimulée ou contenue par puritanisme? Nul ne sait. Comme la raison et la Bible commandent à l’ homme de ne pas vivre seul, tout au long de sa vie Amiel pensera, mais pensera seulement, à prendre femme. Il parle beaucoup de mariage et peu d’amour, mais ne fait rien pour se résoudre au premier et pratiquer le second. Il semble qu’il ait, une fois, partagé la couche d’une jeune veuve nommée Philine. L’expérience ne l’ emballe pas et il confesse le lendemain à son journal: «J’ ai eu pour la première fois une bonne fortune et, franchement, à côté de ce que l’ imagination se figure ou se promet, c’est peu de chose». L ’ événement se passe en 1860. Le séducteur barbu a trente-neuf ans !

Peu de jeunes filles à marier trouvent grâce à ses yeux. Il les observe dans les salons ou au concert, comme le paysan examine sur le champ de foire les juments de remonte. Il rend l’ épouse idéale introuvable en exigeant d’elle des qualités qu’ aucune femme ne peut ras- sembler. Comme toujours, il dresse des listes d’épouses possibles et inscrit en face des pré- noms, souvent codés, des appréciations rarement flatteuses. Celle-ci «est perfectible» mais «terriblement osseuse et barbue», une autre est «piquante mais un peu jeunette», une troisième «n’a pas de dot», telle demoiselle a «petite taille, beau regard, main douce et mignonne... mais mauvaises dents», telle autre «très estimable, d’excellent milieu, a un nez d’ aigle».

Le lecteur comprend vite qu’ Amiel, quoiqu’ il écrive, n’ a aucune disposition pour le mariage. L ’ exutoire solitaire lui procure des maux de tête, des troubles de la vue, des fatigues matinales et, surtout, des monceaux de remords, conséquences humiliantes de l’onanisme, constatées déjà par Samuel Tissot, le médecin lausannois, dans son traité publié en 1760.

Amiel nous apparaît aussi comme un hypocondriaque. Il se plaint souvent d’une faiblesse de poitrine, de troubles de la vue, de douleurs au genou, de maux d’estomac, d’étouffements, de vertiges, mais ce souffreteux, ayant donné son cours à l’ Académie, part faire, à pied, le tour du canton, monte au Salève, se baigne dans l’ Arve glacée, rentre chez lui pour lire quelques heures et préparer sa leçon du lendemain, en ressort pour aller souper chez des amis, jouer aux dominos, danser jusqu’au milieu de la nuit ! Mon ami Claude Richoz, bon marcheur, a mis ses pas dans ceux d’ Amiel pour une promenade type. Il est rentré exténué, ayant parcouru plus de trente kilomètres !

Amiel a fait de son Journal intime le divan de Freud. Henri-Frédéric, à la fois psychanaliste et psychanalisé, s’ y étend chaque soir, plume à la main, pour livrer à la postérité une œuvre intime que rien n’égale et qui est sa vie.

Heureusement, il ne connaissait pas le lithium !

M.D.

(Archives du Passe-Muraille, No 9, octobre 1993)

Rejoignez le nouveau site numérique du Passe-Muraille déjà riche de plus de 400 textes:https://www.revuelepassemuraille.ch