L'ANIMAL. - J'ai pas mal hésité avant de me décider, mais ça y est: le rendez-vous est pris avec Philippe Sollers, que je rencontrerai le 29 janvier prochain dans son bureau de Gallimard. J'en tremblote un peu d'avance en pensant à tout le mal que j'ai parfois écrit à propos de certains de ses livres, le traitant de frimeur et de faiseur, mais je l'ai mieux traité ces dernières années, avec la même complète sincérité, et de toute façon ma curiosité est la plus forte: je veux rencontrer cet animal.

Je m'attends plus ou moins à ce que qu'il me snobe, m'oppose sa morgue supérieure ou me traite en utilité provinciale, comme la plupart de ses pairs parisiens, mais je n'exclus pas un accueil plus amène - à vrai dire je ne connais de lui que le pire qu'on en a dit, mais j'en garde aussi une image tout à fait autre que m'en a donné Benoît Chantre, avec lequel il a composé les entretiens de La Divine Comédie, qui m'a raconté comment Sollers arrivait à leurs réunions, très amical et sérieux, et comment il disposait autour de lui, s'étant assis par terre, les nombreux carnets de notes qu'il avait remplis à la lecture de la Commedia de Dante. Or cette image de junger Bursche studieux m'a touché. Je ne sais rien de plus beau que l'enfant au travail, attentif et fervent. Ainsi, tout à l'opposé du poseur médiatique à fume-cibiche, c'est cet animal-là que j'ai voulu rencontrer.

(À La Désirade,ce 20 janvier 2010)

MORAND. – C’était au beau milieu de Vevey, sur le balcon théâtral du Château de L’Aile, à main droite de la place pavée s’ouvrant sur le lac, c’était l’été, le matin assez tôt, et le vieil homme en culotte (je ne dirai pas short, car c’était réellement de culotte qu'il s'agissait, plutôt anglaise, genre sportsman) pratiquait sa culture physique à torse nu, c’était en 1974, donc l’athlète allait sur ses 86 ans, la flexion ralentie, presque allusive, mais non moins précise, exacte, légère comme le style de l’écrivain que Philippe Sollers, dans son Discours parfait, place au troisième rang du championnat de littérature du XXe siècle français, après Proust et Céline.

MORAND. – C’était au beau milieu de Vevey, sur le balcon théâtral du Château de L’Aile, à main droite de la place pavée s’ouvrant sur le lac, c’était l’été, le matin assez tôt, et le vieil homme en culotte (je ne dirai pas short, car c’était réellement de culotte qu'il s'agissait, plutôt anglaise, genre sportsman) pratiquait sa culture physique à torse nu, c’était en 1974, donc l’athlète allait sur ses 86 ans, la flexion ralentie, presque allusive, mais non moins précise, exacte, légère comme le style de l’écrivain que Philippe Sollers, dans son Discours parfait, place au troisième rang du championnat de littérature du XXe siècle français, après Proust et Céline.

Or lisant ce que dit Sollers du corps de Paul Morand, et me rappelant celui-ci à l'exercice, m'est revenu le souvenir d'une soirée passée en sa compagnie à la fin des années 70, autour d’une poularde demi-deuil, chez l’iconographe René Creux, avec quelques amis, dans la plus grande simplicité. Jamais on aurait dit, en effet, que cet octogénaire à mocassins souples avait fréquenté le Gotha des lettres et du monde parisien et mondial, tourné la tête au cher Marcel et à mille femmes avant de trôner (de loin) à l’Académie. J’étais, pour ma part, aussi terriblement impressionné que lorsque j’ai rencontré Pierre Jean Jouve, à la même époque, tant le choc de la lecture d’Hécate et ses chiens, dont parle évidemment Sollers, me restait présente – mais qu’en dire à l’auteur sans paraître plouc ? et d’ailleurs la conversation n’effleura même pas ses livres, à l'exception de Monsieur Dumoulin à l'Isle de la Grenade qu'il venait de publier avec notre hôte, où il est question d’un peintre-baroudeur veveysan dont on peut toujours voir les batailles navales au musée historique du coin et que le vieux dandy boucanier fait revivre à sa fringante façon...

Celui qui se déride à chaque fois que tu lui souris juste parce que ses rides te rappellent que vous avez le même âge / Celle qui t’en veut de ne pas à en vouloir à ceux qu’elle sait t’en vouloir à ton insu de plein gré / Ceux qui s’égarent dans les pensées de la centenaire sous l’effet de leur Alzheimer, etc.

UNE HEURE AVEC SOLLERS. - Ma rencontre de cet après-midi avec Philippe Sollers s'est passée le mieux possible, selon les normes et formats civils. Je me suis pointé chez Gallimard à trois heures, il m'a reçu sans me faire attendre dans son bureau plein de livres et de piles de papiers plutôt bien ordonnées. Il m'a enjoint de "jeter ma pelure n'importe où" et de m'installer sur un canapé gardé par la Berthe Morisod en noir de Manet. Lui s'est installé à sa table de travail proche de la fenêtre qu'on voit sur diverses photos. Sa ressemblance avec ses derniers portraits m'a également frappé, avec son air moins moine de cour qu'à cinquante ou soixante ans. Tout aussitôt m'ont saisi la solidité de ses attaches et sa présence immédiatement péremptoire et autoritaire, s’affinant selon le sujet. Avant de l’interroger sur Discours parfait, je lui ai proposé une dizaine de mots et de noms sur lesquels improviser (Amateur, Apprendre, Intimité, Jardin, Adversaire, Tragique, Pensée, Année Zéro, Marthe et Clara, quelques autres - ce genre de thèmes tirés de ses livres) et j’ai vu son visage irradier quand je lui ai proposé JARDIN !

UNE HEURE AVEC SOLLERS. - Ma rencontre de cet après-midi avec Philippe Sollers s'est passée le mieux possible, selon les normes et formats civils. Je me suis pointé chez Gallimard à trois heures, il m'a reçu sans me faire attendre dans son bureau plein de livres et de piles de papiers plutôt bien ordonnées. Il m'a enjoint de "jeter ma pelure n'importe où" et de m'installer sur un canapé gardé par la Berthe Morisod en noir de Manet. Lui s'est installé à sa table de travail proche de la fenêtre qu'on voit sur diverses photos. Sa ressemblance avec ses derniers portraits m'a également frappé, avec son air moins moine de cour qu'à cinquante ou soixante ans. Tout aussitôt m'ont saisi la solidité de ses attaches et sa présence immédiatement péremptoire et autoritaire, s’affinant selon le sujet. Avant de l’interroger sur Discours parfait, je lui ai proposé une dizaine de mots et de noms sur lesquels improviser (Amateur, Apprendre, Intimité, Jardin, Adversaire, Tragique, Pensée, Année Zéro, Marthe et Clara, quelques autres - ce genre de thèmes tirés de ses livres) et j’ai vu son visage irradier quand je lui ai proposé JARDIN !

Pendant qu'il improvisait, concentré, précieux, précis, j’ai bien regardé son visage, j’ai bien regardé le livre d’images de son bureau. J’ai bien regardé ses yeux aux reflets moirés et son regard et ses traits mobiles. J'ai été frappé par sa masse et ce qu’on pourrait dire sa tonne, et j’ai pensé au titre de Condottiere, genre prince lettré mais en pull de cachemire et plutôt bon compère. Comme je lui avais apporté, avec mes derniers papiers de 24 Heures, plusieurs exemplaires du Passe-Muraille dont nous espérions lui réserver la prochaine ouverture, il a remarqué qu'il connaissait cette revue et lui trouvait une belle qualité, avant de me faire avouer que nous n'étions que quelques-uns à la réaliser et qu'elle touchait peu de gens, ce qu'il trouvait très bien, vraiment très bien. Et lui de me confier comme un secret qu'il dirigeait lui aussi une petite revue depuis une vingtaine d'années, qui touchait également peu de gens, ce qu'il trouvait là encore vraiment très, très bien. Je me suis demandé s'il ne se foutait pas de moi en parlant ainsi de L'Infini, mais non: il me parlait très, très sérieusement...

DIXIT SOLLERS. - De la suite de pointes que Philippe Sollers a ciselées, à l'oral, à partir des mots que je lui proposai, j'ai constaté que je n'aurais pas un mot à en modifier ensuite à l'écrit:

AMATEUR. - Il y a dans amateur le mot aimer qui renvoie à quelque chose de très profond et contraire à l’acception courante péjorative, opposée à professionnel, mot affreux. Quand Bach écrit que ce qu’il livre, là, est écrit « pour les amateurs », cela veut dire qu’il s’adresse à des gens qui sont capables d’entrer avec amour dans la musique et dans l’art en général. Il faudrait retrouver cette complicité ancienne - quand il y avait de vrais amateurs. Cela peut paraître élitiste, mais non, car il s’agit d’amour, et les gens qui aiment sont tout à fait rares.

APPRENDRE. - C’est une curiosité presque innée que j’oppose à ce que j’ai constaté en consultant des manuels scolaires dont je suis sorti épouvanté. De fait on ne peut rien apprendre dans l’école telle qu’elle fonctionne aujourd’hui. Apprendre ne se passe pas à l’école ni à l’université. Cela se passe par une curiosité innée qui fait qu’on va vers ce qu’on aime le mieux. J’ai beaucoup appris, dans la vie, de personnes singulières.

INTIMITE.- C’est là où règne le secret, dans la tendresse. L’intimité est très en danger aujourd’hui puisque : spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle. Je crois qu’avoir une vraie intimité est absolument essentiel.

JARDIN.- J’ai vécu, de façon enchantée, dans une enfance avec grand jardin, à Bordeaux, et c’est pour toujours. La première partie de Discours parfait, ce livre dans le livre intitulé Fleurs et comptant beaucoup pour moi rappelle que, si les civilisations disparaissent, les fleurs, elles, sont toujours là. Ce que Joyce dit en français dans un passage de Finnegans Wake : « Catastrophes, massacres, les fleurs reviennent… » Donc le jardin est donc quelque chose d’absolument fondamental pour moi, alors que presque plus personne ne voit ce que c’est qu’un arbre ou ce que c’est qu’une fleur, ce que c’est que l’herbe, ce que c’est que la nature - pas du tout au sens écologique mais au sens plus large du surgissement de cette merveille. Enfin le jardin, c’est l’Eden, c’est Dante, c’est le paradis terrestre - le Jardin dont la Chute nous a privés.

JARDIN.- J’ai vécu, de façon enchantée, dans une enfance avec grand jardin, à Bordeaux, et c’est pour toujours. La première partie de Discours parfait, ce livre dans le livre intitulé Fleurs et comptant beaucoup pour moi rappelle que, si les civilisations disparaissent, les fleurs, elles, sont toujours là. Ce que Joyce dit en français dans un passage de Finnegans Wake : « Catastrophes, massacres, les fleurs reviennent… » Donc le jardin est donc quelque chose d’absolument fondamental pour moi, alors que presque plus personne ne voit ce que c’est qu’un arbre ou ce que c’est qu’une fleur, ce que c’est que l’herbe, ce que c’est que la nature - pas du tout au sens écologique mais au sens plus large du surgissement de cette merveille. Enfin le jardin, c’est l’Eden, c’est Dante, c’est le paradis terrestre - le Jardin dont la Chute nous a privés.

PROUST. - Il faut beaucoup insister sur le mot : retrouvé. Qu’est-ce que Proust fait, dans les dernières années de sa vie, pressé par la guerre de 1914-1918 qui, d’une certaine manière, change complètement le temps. Il faut remarquer à quel point Proust s’est alors intéressé à la guerre. Il faut se rappeler en outre que chez Proust et Céline, nous avons deux écrivains qui ont été confrontés à deux guerres mondiales. Le temps chez Proust est un temps tout à fait nouveau. Il était fatal que, dans un premier temps, Gide n’ait rien compris à ce que voulait faire Proust. Pour ce qui me concerne, c’est une découverte fondamentale, dont je rends compte dans Les Voyageurs du temps.

FERDINE.- À la parole Au commencement était le Verbe il faudrait substituer : au commencement était l’action, au commencement était le mouvement, mais le défi de Céline est bel et bien relevé par rapport au verbe, et au verbe pris au sens biblique. Cela l’a entraîné dans des dérives peu reluisantes marquées par le rythme. Pour Céline, tout langage qui n’est pas chargé par le rythme est mort. Ainsi pense-t-il que les autres écrivains pratiquent une langue morte. Céline a tenté, et y a réussi je crois, de s’inscrire dans la langue vivante. Quand il parle de la langue française comme d’une langue royale, et foutu baragouin tout autour, ça a l’air du nationalisme mais en fait pas du tout, il dit : royal, la nation n’y a rien à voir : c’est une souveraineté que le français possède en lui-même, il serait d’ailleurs temps que les Français se le rappellent.

FERDINE.- À la parole Au commencement était le Verbe il faudrait substituer : au commencement était l’action, au commencement était le mouvement, mais le défi de Céline est bel et bien relevé par rapport au verbe, et au verbe pris au sens biblique. Cela l’a entraîné dans des dérives peu reluisantes marquées par le rythme. Pour Céline, tout langage qui n’est pas chargé par le rythme est mort. Ainsi pense-t-il que les autres écrivains pratiquent une langue morte. Céline a tenté, et y a réussi je crois, de s’inscrire dans la langue vivante. Quand il parle de la langue française comme d’une langue royale, et foutu baragouin tout autour, ça a l’air du nationalisme mais en fait pas du tout, il dit : royal, la nation n’y a rien à voir : c’est une souveraineté que le français possède en lui-même, il serait d’ailleurs temps que les Français se le rappellent.

MORAND. - J’ai voulu insister sur un aspect méconnu, qui fait l’objet d’une jalousie particulière et d’un ressentiment formidable, et c’est le corps des écrivains. Je ne parle pas d’un corps spécialement beau, mais de la façon dont un corps fonctionne quand on est un écrivain. Chez Morand c’est intéressant, parce qu’il avait en somme le suffrage à vue. Mais ça peut être aussi bien Beckett ou Sartre. Sartre n’était pas séduisant, mais j’ai été avec lui genou contre genou et après une heure on était absolument sous le charme du fait de la puissance de sa parole. En ce qui concerne Morand, je crois que le refus qu’il inspirait ne tenait pas qu’à ses opinions, mais à un rejet physiologique, comme Fouquet était l’objet d’une jalousie physique de la part de Louis XIV.

MORAND. - J’ai voulu insister sur un aspect méconnu, qui fait l’objet d’une jalousie particulière et d’un ressentiment formidable, et c’est le corps des écrivains. Je ne parle pas d’un corps spécialement beau, mais de la façon dont un corps fonctionne quand on est un écrivain. Chez Morand c’est intéressant, parce qu’il avait en somme le suffrage à vue. Mais ça peut être aussi bien Beckett ou Sartre. Sartre n’était pas séduisant, mais j’ai été avec lui genou contre genou et après une heure on était absolument sous le charme du fait de la puissance de sa parole. En ce qui concerne Morand, je crois que le refus qu’il inspirait ne tenait pas qu’à ses opinions, mais à un rejet physiologique, comme Fouquet était l’objet d’une jalousie physique de la part de Louis XIV.

PICTOR. - Je ne suis pas adepte du binaire, car le binaire est toujours moralisant. Ce qui m’intéresse, dans une position de surplomb qui peut très bien défendre les contraires, c’est l’énergie qui se dégage des œuvres. Or il y a, chez Watteau, un principe d’élégance souveraine que vous retrouvez très paradoxalement dans les figures apparemment repoussantes de Bacon. On n’a pas d’enregistrement de la voix de Watteau, en revanche on a celle de Bacon dans ce film extraordinaire qui a été fait sur lui, où se dégage un trait qu’on retrouve chez Watteau, et c’est la liberté.

DIVAS. - Deux femmes de génie, qui ne sont pas que des interprètes mais des musiciennes, aussi différentes l’une de l’autre que possible. Argerich me plaît beaucoup à cause de son côté sauvage, récalcitrant, très drôle. Bartoli aussi est une femme de génie, j’ai beaucoup appris à la voir travailler, et je remarque ceci à ce propos : que la musique est le seul art où l’on ne peut pas tricher. Tout le monde peut être écrivain, à ce qu’il semble. On peut faire semblant aujourd’hui d’être un peintre, sans savoir grand-chose, mais on ne peut pas faire semblent de jouer d’un instrument.

AN ZERO. - On y est. C’est maintenant.

L’ADVERSAIRE. - Le Diable. Ya-t-il du diable, et s’il y est, qu’est-ce que c’est ? Il suffit d’ouvrir les Evangiles et de voir comment il apparaît. Comment on le nomme : prince de ce monde, mais pour commencer : homicide. On se rappelle que c’est un ange, certes déchu, mais à l’intérieur de Dieu. Personnage éprouvable, je crois. Tout enfant je l’ai senti : le Diable ne me voulait pas de bien. Et ça continue…

TRAGIQUE. - Eschyle, Sophocle, Euripide, les Bacchantes, le dionysiaque… en dehors du grec, ça se dilue. C’est ce que Nietzsche a très bien senti. Ces dieux grecs m’intéressent. On les oublie beaucoup : ils sont en danger, on ne sait plus très bien de quoi il s’agit. La volonté d’effacer leurs traces est elle-même une opération « diabolique », c’est évident. Le tragique est fondamental en cela qu’il faut cette couleur-là pour fonder le droit à l’affirmation. Si on force sur le tragique on risque d’aller vers le dolorisme et la névrose chrétienne, navrante. Seule la mort, finalement, scelle le tragique de la condition humaine. Mais il faut avoir cette couleur de noir intense. Le nihilisme tient au fait de ne pas pouvoir se situer par rapport au néant. Le noir du portrait de Berthe Morisod par Manet, pour citer un exemple, permet au bleu d’irradier…

TRIBUNAL. - Au service de l’Adversaire, c’est l’accusateur, c’est le calomniateur : ce sont ses autres noms. Et l’avocat, c’est le paraclet, c’est le Saint Esprit. Il y a, dans le fait social lui-même, une vocation à s’ériger en tribunal, pour juger surtout les innocents. Il n’est pas hasardeux qu’Hitchcock le catholique souligne devant Truffaut que tous ses films décrivent la situation d’innocents dans un monde coupable. Sur ce thème, le chef-d’œuvre me semble Billy Budd de Melville…

NIETZSCHE.- Je pense avoir fait sentir l’existence de Nietzsche dans Une vie divine. Pas du tout, là encore, dans le ciel des idées, mais dans l’effectuation d’un corps. Vous savez que j’adopte son changement de calendrier, dès le 30 septembre 1888, premier jour de l’Ère du salut. Pour moi, en fonction de ce changement, nous sommes donc en 122 et le 30 septembre prochain nous passerons en 123. Je reçois désormais des vœux de bonne année à cette date. Je vis ainsi accordé au temps de la figure la plus haute de la liberté...

NIETZSCHE.- Je pense avoir fait sentir l’existence de Nietzsche dans Une vie divine. Pas du tout, là encore, dans le ciel des idées, mais dans l’effectuation d’un corps. Vous savez que j’adopte son changement de calendrier, dès le 30 septembre 1888, premier jour de l’Ère du salut. Pour moi, en fonction de ce changement, nous sommes donc en 122 et le 30 septembre prochain nous passerons en 123. Je reçois désormais des vœux de bonne année à cette date. Je vis ainsi accordé au temps de la figure la plus haute de la liberté...

En (re)lisant Le scorpion...

En (re)lisant Le scorpion...

Ce qui apparaît mieux aujourd'hui, en outre, comme on a pu le constater du néo-réalisme italien sur la distance, c'est que la métaphore historique et sociale est d'autant plus lisible et pertinente, à l'heure qu'il est, que l'attente "didactique" d'un certain public cinéphile cède le pas à une approche plus libre et plus aiguë aussi, à proportion de l'aplatissement croissant du discours sur la réalité. En regardant Lola, une femme allemande, il m'a semblé retrouver l'esprit de fable limpide et radical de La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt, qui installe la réflexion sur la corruption en plein bordel, quitte à détendre l'atmosphère. Or le plus étonnant est que, loin de flatter le cynisme ambiant genre "tout est pourri, rien à foutre", Fassbinder, comme Dürrenmatt, parvient à maintenir intacte la vérité des sentiments (la scène du retournement de situation, lorsque l'urbaniste Bohm craque devant Lola qu'il prétendait acheter) tout en maintenant ceux-ci en plein mensonge social.

Ce qui apparaît mieux aujourd'hui, en outre, comme on a pu le constater du néo-réalisme italien sur la distance, c'est que la métaphore historique et sociale est d'autant plus lisible et pertinente, à l'heure qu'il est, que l'attente "didactique" d'un certain public cinéphile cède le pas à une approche plus libre et plus aiguë aussi, à proportion de l'aplatissement croissant du discours sur la réalité. En regardant Lola, une femme allemande, il m'a semblé retrouver l'esprit de fable limpide et radical de La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt, qui installe la réflexion sur la corruption en plein bordel, quitte à détendre l'atmosphère. Or le plus étonnant est que, loin de flatter le cynisme ambiant genre "tout est pourri, rien à foutre", Fassbinder, comme Dürrenmatt, parvient à maintenir intacte la vérité des sentiments (la scène du retournement de situation, lorsque l'urbaniste Bohm craque devant Lola qu'il prétendait acheter) tout en maintenant ceux-ci en plein mensonge social. Barbara Sukowa, pénétrante dans son commentaire, relève la grande tendresse manifestée par RWF à l'égard de ses personnages, à commencer par les femmes. Loin de se moquer de la plus grotesque en apparence - la secrétaire servile de Bohm -, il nous la fait aimer autant que la gouvernante, mère de Lola dont le conjoint est mort à Stalingrad et qui voit sa fille se prostituer sans la juger, comme si la fatalité historique de l'époque passait toute morale. Et Sukowa de rappeler que les Allemands des années 50, en plein élan de reconstruction, restaient mentalement déchirés par leur besoin d'oublier et par la conscience lancinante d'une responsabilité criminelle collective qui les empêchait de faire leurs deuils privés.

Barbara Sukowa, pénétrante dans son commentaire, relève la grande tendresse manifestée par RWF à l'égard de ses personnages, à commencer par les femmes. Loin de se moquer de la plus grotesque en apparence - la secrétaire servile de Bohm -, il nous la fait aimer autant que la gouvernante, mère de Lola dont le conjoint est mort à Stalingrad et qui voit sa fille se prostituer sans la juger, comme si la fatalité historique de l'époque passait toute morale. Et Sukowa de rappeler que les Allemands des années 50, en plein élan de reconstruction, restaient mentalement déchirés par leur besoin d'oublier et par la conscience lancinante d'une responsabilité criminelle collective qui les empêchait de faire leurs deuils privés.

Par JEAN AMMANN, dans La Liberté de Fribourg.

Par JEAN AMMANN, dans La Liberté de Fribourg. Chez lui, l’hospitalité ne s’arrête pas au genre humain. A partir de la boîte aux lettres, il faut encore grimper cinq ou six minutes pour atteindre La Désirade, un chalet perché dans les arbres: pas de route, pas de véhicule, mais une petite chenillette qui s’agrippe à la pente et vient soula- ger les habitants des fardeaux occasionnels. C’est là que Jean-Louis Kuffer, 65 ans, vit, écrit et chante: «Tous les matins, maintenant, et ce sera comme ça jusqu’à la fin, sûrement: cette boule qui était au ciel jusque-là est entrée en toi et pèse de tout le poids du monde – mais tu as en toi ce chant pour t’en délivrer...», dit-il dans les dernières lignes de Chemins de traverse, son livre paru en avril, le très beau journal des années 2000-2005.

Chez lui, l’hospitalité ne s’arrête pas au genre humain. A partir de la boîte aux lettres, il faut encore grimper cinq ou six minutes pour atteindre La Désirade, un chalet perché dans les arbres: pas de route, pas de véhicule, mais une petite chenillette qui s’agrippe à la pente et vient soula- ger les habitants des fardeaux occasionnels. C’est là que Jean-Louis Kuffer, 65 ans, vit, écrit et chante: «Tous les matins, maintenant, et ce sera comme ça jusqu’à la fin, sûrement: cette boule qui était au ciel jusque-là est entrée en toi et pèse de tout le poids du monde – mais tu as en toi ce chant pour t’en délivrer...», dit-il dans les dernières lignes de Chemins de traverse, son livre paru en avril, le très beau journal des années 2000-2005. «C’est vite trop petit»

«C’est vite trop petit» Marié depuis 1982 à Lucienne (sa «bonne amie»), deux filles, Sophie, née en 1982, et Julie, née en 1985.

Marié depuis 1982 à Lucienne (sa «bonne amie»), deux filles, Sophie, née en 1982, et Julie, née en 1985.

Ils l'ont retrouvé dans le placard cloué du cellier de la Cure, il était resté bien conservé, nu dans une espèce de camisole de force, la peau toute brune, lisse et plissée, on aurait dit du cuir de soulier, les yeux sans yeux, le cheveu ras, une grimace d’effroi, à croire qu’il mimait le leur à l’instant de le découvrir là, lui qu’on disait enlevé à sept ans et probablement noyé par l’idiot de la maison du canal, avec ce rosaire d’ivoire dans sa petite main semblant une patte d’oiseau desséché.

Ils l'ont retrouvé dans le placard cloué du cellier de la Cure, il était resté bien conservé, nu dans une espèce de camisole de force, la peau toute brune, lisse et plissée, on aurait dit du cuir de soulier, les yeux sans yeux, le cheveu ras, une grimace d’effroi, à croire qu’il mimait le leur à l’instant de le découvrir là, lui qu’on disait enlevé à sept ans et probablement noyé par l’idiot de la maison du canal, avec ce rosaire d’ivoire dans sa petite main semblant une patte d’oiseau desséché.

Or ce que déclare Pajak dans le préambule de ce nouveau livre, intitulé Manifeste incertain, c'est qu'il n'a cessé, depuis sa jeunesse à trente-six emplois temporaires dont celui de couchettiste des wagons-lits internationaux, d'écrire et de détruire ce même manifeste incertain en lequel on pourrait voir le livre fantôme que tant d'écrivains rêvent de composer et qui sans cesse se dérobe ou se module, bel et bien, sous d'improbables formes.

Or ce que déclare Pajak dans le préambule de ce nouveau livre, intitulé Manifeste incertain, c'est qu'il n'a cessé, depuis sa jeunesse à trente-six emplois temporaires dont celui de couchettiste des wagons-lits internationaux, d'écrire et de détruire ce même manifeste incertain en lequel on pourrait voir le livre fantôme que tant d'écrivains rêvent de composer et qui sans cesse se dérobe ou se module, bel et bien, sous d'improbables formes.  Frédéric Pajak. Manifeste incertain. Editions Noir sur Blanc, 189p.

Frédéric Pajak. Manifeste incertain. Editions Noir sur Blanc, 189p.

Maria Braun incarne en effet un amour absolu qui ne se souille jamais en dépit des apparences, pas plus que le soleil se salit à traverser les lieux les plus sordides. Elle couche avec un soldat noir alors qu'elle ne cesse de penser à son mari qu'on lui a dit mort sur le front russe, elle couche ensuite avec l'homme d'affaires qui l'a engagée alors que son mari a pris sur lui la responsabilité de la mort du soldat noir qu'elle a assommé à son retour et qu'il croupit en prison; elle vit cet amour absolu hors de toute contrainte morale ou circonstancielle, sur fond de ruines, au début du film, et de reconstruction à la fin du film. On pourrait la croire cynique sans voir cette dimension d'un amour à la fois implacable et invivable - en tout cas selon Fassbinder, dont Hanna Schygulla s'est efforcée d'adoucir la vision - d'où la fin moins désespérée du film qui hésite entre la conclusion accidentelle et le suicide involontaire.

Maria Braun incarne en effet un amour absolu qui ne se souille jamais en dépit des apparences, pas plus que le soleil se salit à traverser les lieux les plus sordides. Elle couche avec un soldat noir alors qu'elle ne cesse de penser à son mari qu'on lui a dit mort sur le front russe, elle couche ensuite avec l'homme d'affaires qui l'a engagée alors que son mari a pris sur lui la responsabilité de la mort du soldat noir qu'elle a assommé à son retour et qu'il croupit en prison; elle vit cet amour absolu hors de toute contrainte morale ou circonstancielle, sur fond de ruines, au début du film, et de reconstruction à la fin du film. On pourrait la croire cynique sans voir cette dimension d'un amour à la fois implacable et invivable - en tout cas selon Fassbinder, dont Hanna Schygulla s'est efforcée d'adoucir la vision - d'où la fin moins désespérée du film qui hésite entre la conclusion accidentelle et le suicide involontaire.

L'amour est plus froid que la mort est typiquement, par son ton et sa forme, au noir-blanc quasi janséniste, un film sinon d'école (on sait que RWF n'en a suivie aucune), en tout cas de cinéphiles, marqué notamment par les cadrages, les ambiances et certain humour godardien.

L'amour est plus froid que la mort est typiquement, par son ton et sa forme, au noir-blanc quasi janséniste, un film sinon d'école (on sait que RWF n'en a suivie aucune), en tout cas de cinéphiles, marqué notamment par les cadrages, les ambiances et certain humour godardien.  Féerie fantasmatique

Féerie fantasmatique Fantasmagorie sexuelle absolue, Querelle est probablement l'une des plus étonnantes adaptations d'une oeuvre littéraire au cinéma, à la fois très fidèle dans l'esprit et la lettre, parfois citée mot pour mot, et complètement libre dans son invention formelle et ses accentuations thématiques.

Fantasmagorie sexuelle absolue, Querelle est probablement l'une des plus étonnantes adaptations d'une oeuvre littéraire au cinéma, à la fois très fidèle dans l'esprit et la lettre, parfois citée mot pour mot, et complètement libre dans son invention formelle et ses accentuations thématiques.

La grandeur de Platonov tient, entre autres, à cela que cette leçon "philosophique" ne nous est pas servie de façon didactique mais qu'elle émane pour ainsi dire des situations figurées au cours du récit. Ses "idées", ce sont avant tout des hommes vivants dont l'écrivain partage la souffrance élémentaire. "À présent, leurs corps déambulent comme des automates - se dit Vochtchev en les observant - ils ne perçoivent pas l'essentiel". Les question posées par l'auteur et ses personnages naissent tout naturellement de la narration et de ses saillies: "Voici que vient de naître en moi un doute scientifique", dit Safronov en fronçant son visage poliment conscient". Ou, entre autres observation innombrables:"J'étais le curé, mais maintenant je me suis désolidarisé de mon âme et me suis tondu à la mode fox-trot..."

La grandeur de Platonov tient, entre autres, à cela que cette leçon "philosophique" ne nous est pas servie de façon didactique mais qu'elle émane pour ainsi dire des situations figurées au cours du récit. Ses "idées", ce sont avant tout des hommes vivants dont l'écrivain partage la souffrance élémentaire. "À présent, leurs corps déambulent comme des automates - se dit Vochtchev en les observant - ils ne perçoivent pas l'essentiel". Les question posées par l'auteur et ses personnages naissent tout naturellement de la narration et de ses saillies: "Voici que vient de naître en moi un doute scientifique", dit Safronov en fronçant son visage poliment conscient". Ou, entre autres observation innombrables:"J'étais le curé, mais maintenant je me suis désolidarisé de mon âme et me suis tondu à la mode fox-trot..." Andrei Platonov. La Fouille. Traduit du russe par Jacqueline de Proyart. L'Âge d'Homme, collection Classiques slaves. Chez le même éditeur: Djann. Chez Gallimard: La ville de Villegrad. Chez Stock: Les Herbes folles de Tchévengour.

Andrei Platonov. La Fouille. Traduit du russe par Jacqueline de Proyart. L'Âge d'Homme, collection Classiques slaves. Chez le même éditeur: Djann. Chez Gallimard: La ville de Villegrad. Chez Stock: Les Herbes folles de Tchévengour.

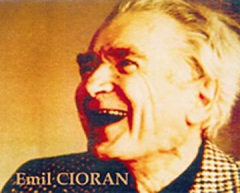

Etait-ce à dire que Cioran fût un imposteur cynique, ou, plus médiocrement encore, ce poseur «fin de siècle» que le chroniqueur parisien Renaud Matignon «dessouda» il y a quelque temps au fenestron en qualité de sous-produit?

Etait-ce à dire que Cioran fût un imposteur cynique, ou, plus médiocrement encore, ce poseur «fin de siècle» que le chroniqueur parisien Renaud Matignon «dessouda» il y a quelque temps au fenestron en qualité de sous-produit?  Cela étant, quel que fût son désenchantement, lui qui situait le paradis terrestre en son enfance roumaine merveilleuse, il aura toujours nourri de ses lectures et de ses réflexions une pensée à la fois malséante et tonique.

Cela étant, quel que fût son désenchantement, lui qui situait le paradis terrestre en son enfance roumaine merveilleuse, il aura toujours nourri de ses lectures et de ses réflexions une pensée à la fois malséante et tonique.  Lire Cioran

Lire Cioran

MORAND. – C’était au beau milieu de Vevey, sur le balcon théâtral du Château de L’Aile, à main droite de la place pavée s’ouvrant sur le lac, c’était l’été, le matin assez tôt, et le vieil homme en culotte (je ne dirai pas short, car c’était réellement de culotte qu'il s'agissait, plutôt anglaise, genre sportsman) pratiquait sa culture physique à torse nu, c’était en 1974, donc l’athlète allait sur ses 86 ans, la flexion ralentie, presque allusive, mais non moins précise, exacte, légère comme le style de l’écrivain que Philippe Sollers, dans son Discours parfait, place au troisième rang du championnat de littérature du XXe siècle français, après Proust et Céline.

MORAND. – C’était au beau milieu de Vevey, sur le balcon théâtral du Château de L’Aile, à main droite de la place pavée s’ouvrant sur le lac, c’était l’été, le matin assez tôt, et le vieil homme en culotte (je ne dirai pas short, car c’était réellement de culotte qu'il s'agissait, plutôt anglaise, genre sportsman) pratiquait sa culture physique à torse nu, c’était en 1974, donc l’athlète allait sur ses 86 ans, la flexion ralentie, presque allusive, mais non moins précise, exacte, légère comme le style de l’écrivain que Philippe Sollers, dans son Discours parfait, place au troisième rang du championnat de littérature du XXe siècle français, après Proust et Céline.  UNE HEURE AVEC SOLLERS. - Ma rencontre de cet après-midi avec Philippe Sollers s'est passée le mieux possible, selon les normes et formats civils. Je me suis pointé chez Gallimard à trois heures, il m'a reçu sans me faire attendre dans son bureau plein de livres et de piles de papiers plutôt bien ordonnées. Il m'a enjoint de "jeter ma pelure n'importe où" et de m'installer sur un canapé gardé par la Berthe Morisod en noir de Manet. Lui s'est installé à sa table de travail proche de la fenêtre qu'on voit sur diverses photos. Sa ressemblance avec ses derniers portraits m'a également frappé, avec son air moins moine de cour qu'à cinquante ou soixante ans. Tout aussitôt m'ont saisi la solidité de ses attaches et sa présence immédiatement péremptoire et autoritaire, s’affinant selon le sujet. Avant de l’interroger sur Discours parfait, je lui ai proposé une dizaine de mots et de noms sur lesquels improviser (Amateur, Apprendre, Intimité, Jardin, Adversaire, Tragique, Pensée, Année Zéro, Marthe et Clara, quelques autres - ce genre de thèmes tirés de ses livres) et j’ai vu son visage irradier quand je lui ai proposé JARDIN !

UNE HEURE AVEC SOLLERS. - Ma rencontre de cet après-midi avec Philippe Sollers s'est passée le mieux possible, selon les normes et formats civils. Je me suis pointé chez Gallimard à trois heures, il m'a reçu sans me faire attendre dans son bureau plein de livres et de piles de papiers plutôt bien ordonnées. Il m'a enjoint de "jeter ma pelure n'importe où" et de m'installer sur un canapé gardé par la Berthe Morisod en noir de Manet. Lui s'est installé à sa table de travail proche de la fenêtre qu'on voit sur diverses photos. Sa ressemblance avec ses derniers portraits m'a également frappé, avec son air moins moine de cour qu'à cinquante ou soixante ans. Tout aussitôt m'ont saisi la solidité de ses attaches et sa présence immédiatement péremptoire et autoritaire, s’affinant selon le sujet. Avant de l’interroger sur Discours parfait, je lui ai proposé une dizaine de mots et de noms sur lesquels improviser (Amateur, Apprendre, Intimité, Jardin, Adversaire, Tragique, Pensée, Année Zéro, Marthe et Clara, quelques autres - ce genre de thèmes tirés de ses livres) et j’ai vu son visage irradier quand je lui ai proposé JARDIN !  JARDIN.- J’ai vécu, de façon enchantée, dans une enfance avec grand jardin, à Bordeaux, et c’est pour toujours. La première partie de Discours parfait, ce livre dans le livre intitulé Fleurs et comptant beaucoup pour moi rappelle que, si les civilisations disparaissent, les fleurs, elles, sont toujours là. Ce que Joyce dit en français dans un passage de Finnegans Wake : « Catastrophes, massacres, les fleurs reviennent… » Donc le jardin est donc quelque chose d’absolument fondamental pour moi, alors que presque plus personne ne voit ce que c’est qu’un arbre ou ce que c’est qu’une fleur, ce que c’est que l’herbe, ce que c’est que la nature - pas du tout au sens écologique mais au sens plus large du surgissement de cette merveille. Enfin le jardin, c’est l’Eden, c’est Dante, c’est le paradis terrestre - le Jardin dont la Chute nous a privés.

JARDIN.- J’ai vécu, de façon enchantée, dans une enfance avec grand jardin, à Bordeaux, et c’est pour toujours. La première partie de Discours parfait, ce livre dans le livre intitulé Fleurs et comptant beaucoup pour moi rappelle que, si les civilisations disparaissent, les fleurs, elles, sont toujours là. Ce que Joyce dit en français dans un passage de Finnegans Wake : « Catastrophes, massacres, les fleurs reviennent… » Donc le jardin est donc quelque chose d’absolument fondamental pour moi, alors que presque plus personne ne voit ce que c’est qu’un arbre ou ce que c’est qu’une fleur, ce que c’est que l’herbe, ce que c’est que la nature - pas du tout au sens écologique mais au sens plus large du surgissement de cette merveille. Enfin le jardin, c’est l’Eden, c’est Dante, c’est le paradis terrestre - le Jardin dont la Chute nous a privés.  FERDINE.- À la parole Au commencement était le Verbe il faudrait substituer : au commencement était l’action, au commencement était le mouvement, mais le défi de Céline est bel et bien relevé par rapport au verbe, et au verbe pris au sens biblique. Cela l’a entraîné dans des dérives peu reluisantes marquées par le rythme. Pour Céline, tout langage qui n’est pas chargé par le rythme est mort. Ainsi pense-t-il que les autres écrivains pratiquent une langue morte. Céline a tenté, et y a réussi je crois, de s’inscrire dans la langue vivante. Quand il parle de la langue française comme d’une langue royale, et foutu baragouin tout autour, ça a l’air du nationalisme mais en fait pas du tout, il dit : royal, la nation n’y a rien à voir : c’est une souveraineté que le français possède en lui-même, il serait d’ailleurs temps que les Français se le rappellent.

FERDINE.- À la parole Au commencement était le Verbe il faudrait substituer : au commencement était l’action, au commencement était le mouvement, mais le défi de Céline est bel et bien relevé par rapport au verbe, et au verbe pris au sens biblique. Cela l’a entraîné dans des dérives peu reluisantes marquées par le rythme. Pour Céline, tout langage qui n’est pas chargé par le rythme est mort. Ainsi pense-t-il que les autres écrivains pratiquent une langue morte. Céline a tenté, et y a réussi je crois, de s’inscrire dans la langue vivante. Quand il parle de la langue française comme d’une langue royale, et foutu baragouin tout autour, ça a l’air du nationalisme mais en fait pas du tout, il dit : royal, la nation n’y a rien à voir : c’est une souveraineté que le français possède en lui-même, il serait d’ailleurs temps que les Français se le rappellent. MORAND. - J’ai voulu insister sur un aspect méconnu, qui fait l’objet d’une jalousie particulière et d’un ressentiment formidable, et c’est le corps des écrivains. Je ne parle pas d’un corps spécialement beau, mais de la façon dont un corps fonctionne quand on est un écrivain. Chez Morand c’est intéressant, parce qu’il avait en somme le suffrage à vue. Mais ça peut être aussi bien Beckett ou Sartre. Sartre n’était pas séduisant, mais j’ai été avec lui genou contre genou et après une heure on était absolument sous le charme du fait de la puissance de sa parole. En ce qui concerne Morand, je crois que le refus qu’il inspirait ne tenait pas qu’à ses opinions, mais à un rejet physiologique, comme Fouquet était l’objet d’une jalousie physique de la part de Louis XIV.

MORAND. - J’ai voulu insister sur un aspect méconnu, qui fait l’objet d’une jalousie particulière et d’un ressentiment formidable, et c’est le corps des écrivains. Je ne parle pas d’un corps spécialement beau, mais de la façon dont un corps fonctionne quand on est un écrivain. Chez Morand c’est intéressant, parce qu’il avait en somme le suffrage à vue. Mais ça peut être aussi bien Beckett ou Sartre. Sartre n’était pas séduisant, mais j’ai été avec lui genou contre genou et après une heure on était absolument sous le charme du fait de la puissance de sa parole. En ce qui concerne Morand, je crois que le refus qu’il inspirait ne tenait pas qu’à ses opinions, mais à un rejet physiologique, comme Fouquet était l’objet d’une jalousie physique de la part de Louis XIV.  NIETZSCHE.- Je pense avoir fait sentir l’existence de Nietzsche dans Une vie divine. Pas du tout, là encore, dans le ciel des idées, mais dans l’effectuation d’un corps. Vous savez que j’adopte son changement de calendrier, dès le 30 septembre 1888, premier jour de l’Ère du salut. Pour moi, en fonction de ce changement, nous sommes donc en 122 et le 30 septembre prochain nous passerons en 123. Je reçois désormais des vœux de bonne année à cette date. Je vis ainsi accordé au temps de la figure la plus haute de la liberté...

NIETZSCHE.- Je pense avoir fait sentir l’existence de Nietzsche dans Une vie divine. Pas du tout, là encore, dans le ciel des idées, mais dans l’effectuation d’un corps. Vous savez que j’adopte son changement de calendrier, dès le 30 septembre 1888, premier jour de l’Ère du salut. Pour moi, en fonction de ce changement, nous sommes donc en 122 et le 30 septembre prochain nous passerons en 123. Je reçois désormais des vœux de bonne année à cette date. Je vis ainsi accordé au temps de la figure la plus haute de la liberté...