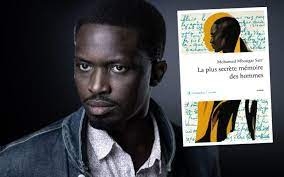

En lisant La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr.

À la Maison bleue, ce dimanche 4 novembre 2021. – Après une première lecture « rapide » du roman de Mohamed Mbougar Sarr, qu’il m’importait de présenter cette semaine sur le « média indocile » Bon pour la Tête à l’enseigne duquel j’ai déjà publié 140 chroniques depuis 2017, j’ai repris la lecture annotée de La plus secrète mémoire des hommes comme je l’ai fait d’innombrable autres livres, depuis la fin des années 60 et, particulièrement de quelques ouvrages majeurs dont je garde une centaine de pages de notes, de L’Archipel du goulag de Soljenitsyne aux Humeurs de la mer de Vladimir Volkoff, de Vie et destin de Vassili Grossman aux Bienveillantes de Jonathan Littell, ou de l’Atlas d'un homme inquiet de Chrisoph Ransmayr à 2666 de Roberto Bolano, dont l’exergue du roman de Sarr est tiré des Détectives sauvages.

Mohamed Mbougar Sarr, qui pourrait être mon fils ou même mon petit-fils, m’apparaît lui-même comme un grand lecteur et tout de suite, en lisant les 100 premières pages de son roman, je me suis retrouvé dans le climat de ferveur et de passions partagées de nos vingt à trente ans, et du même coup sa phrase, la beauté de sa phrase, l’intelligence de sa narration, son allant vif et son immédiate profondeur, sa gravité et sa capacité d’admirer les autres, enfin ce que je dirai la « grâce » qui l’anime, que je n’ai trouvée chez aucun « millenial » de ma connaissance, sauf un soupçon chez un Max Lobe ou un Quentin Mouron, me semble caractériser sa perception du monde autant que l’expression de ses sentiments dans une langue claire filtrant les intuitions et les déductions dialectiques les plus fines.

Ledit Mohamed disait l’autre soir, sur France- Inter, qu’un bon roman est un miroir où chacun est invité à lire en lui-même - exactement ce qu’écrit Proust (auteur nègre lui aussi à sa façon) dans Le Temps retrouvé, et voici donc mes notes en miroir…

Lecture de La plus secrète mémoire des hommes

- Dédicace à Yambo Ouologuem (souvenir perso d’avoir acheté Le devoir de violence en 1968, chez Maspéro...)

- Exergue de Roberto Bolano, tiré des Détectives sauvages :

« Un temps la Critique accompagne l’Œuvre, ensuite la Critique s’évanouit et ce sont les Lecteurs qui l’accompagnent. Le voyage peut être long ou court. Ensuite les Lecteurs meurent un par un et l’Œuvre poursuit sa route seule, même si une autre Critique et d’autres Lecteurs peu à peu s’adaptent à l’allure de son cinglage. Ensuite la Critique meurt encore une fois et les Lecteurs meurent encore une fois et sur cette piste d’ossements l’Œuvre poursuit son voyage vers la solitude. S’approcher d’elle, naviguer dans son sillage est signe indiscutable de mort certaine, mais une autre Critique et d’autres Lecteurs s’en approchent, infatigables et implacables et le temps et la vitesse les dévorent. Finalement, l’Œuvre voyage irrémédiablement seule dans l’Immensité. Et un jour l’Œuvre meurt, comme meurent toutes les choses, comme le Soleil s’éteindra, et la terre, et le Système solaire et la Galaxie et la plus secrète mémoire des hommes ».

- Livre premier

- Le narrateur s’appelle (on l’apprendra plus tard) Diégane Latyr Faye.

- Première partie: La Toile de l’araignée-mère.

- Journal du 27 août 2018.

- Parle à son journal comme à un pote, sur le ton ironique du « cher journal ».

- Evoque Elimane, l’auteur du Labyrinthe de l’inhumain, qui s’est « enfermé dans la nuit ».

- Ne sait pas pourquoi l’auteur « culte » s’est tu.

- Adulé en 1938, puis vilipendé au motif qu’il aurait plagié de grands auteurs.

- Exactement le sort de Yambo Ouologuem après 1968…

- Donc on va voir le décalage entre 1968 et 1938, sans assimiler tout à fait le modèle et son double…

- Diégane dit son désir de « croiser un silencieux ».

- Se dit en outre épuisé par le récit de « l’araignée-mère ».

- Puis il se met à son propre récit.

- I. Evoque aussitôt le souvenir de T.C. Elimane.

- Dont le livre, Le labyrinthe de l’inhumain, a été dit un chef- d’œuvre, rompant avec la vision idéalisée d’une Afrique seulement victime du colonialisme, avant d’être « scié » par la critique.

- Parle ensuite de sa rencontre avec Siga D. , romancière sénégalaise connue dont le fascinent les seins…

- Il le lui avoue d’ailleurs.

- Et elle lui en montre un avant de l’inviter à la suivre dans son hôtel.

- Pour elle, Elimane est une « illusion vivante »…

- Siga D. offre un exemplaire du Labyrinthe à Diégane, sidéré.

- Diégane cohabite avec un jeune Stanislas Polonais, anarchiste.

- Son groupe préféré est Super Diamono.

- II. Explique, après la lecture du Labyrinthe de l’inhumain, combien celui-ci l’a « appauvri »

- Qu’un grand livre vous « appauvrit » en captant votre attention « pour l’essentiel »…

- Journal daté (donc) antérieur au 12 juillet 2018.

- Se pointe à la direction de bourses universitaires.

- Travaille à une thèse.

- Découvre que l’année de la parution du Labyrinthe (1938) les noms de Bernanos, Valéry, Sartre, Alain étaient au pinacle, mais nulle mention d’Elimane.

- Observe qu’un grand livre « ne parle de rien », on comprend : un grand livre ne se réduit pas à un « sujet » ou une « intrigue ».

- 15 juillet : assiste à la coupe du monde avec son ami congolais Musimbwa.

- Lequel a déjà publié quatre livres reconnus par « le ghetto », appellation du milieu littéraire africain à Paris.

- Le milieu français étant appelé « le monde extérieur ».

- Diégane a d’abord détesté Musimbwa, par jalousie sans doute.

- Avant de l’avoir lu.

- Et après l’avoir lu, il l’admire.

- Le tient pour le meilleur de sa génération.

- Diégane, pour sa part, n’a publié qu’un livre : Anatomie du vide.

- Ils partagent la même vison de la littérature, pour le meilleur «entéléchie de la vie ».

- Ils ne pensent pas qu’elle sauvera la monde mais qu’elle seule leur permettra de ne pas s’en sauver…

- Diégane parle d’Elimane à Musimbwa.

- Auquel il confie le livre que Siga lui a confié.

- Constante évidente dès ici : le thème de la transmission…

- Très belle page méditative (p.54)

- Diégane va faire un tour dans le flot parisien pendant que Musimbwa lit le Labyrinthe…

- Après sa lecture, Musimbwa clame qu’il faut faire connaître ce livre à leur génération.

- Suit une évocation caustique de la relation des jeunes écrivains africains avec leurs aînés.

- Avec divers amis, Diégane aborde le thème de la filiation, parfois encombrante, et les rapports entretenus par leurs aînés avec « le monde extérieur », à savoir la France et Paris, où l’on voit bien, lors d’une conversation de bars en tarrasses, l’oscillation des fils entre rejet et reconnaissance :

- « Nous avions ensuite longuement commenté les ambiguïtés parfois confortables, souvent humiliantes de notre situation d’écrivains africains (ou d’origine africaine) dans le champ littéraire français. Un peu injustement, et parce qu’ils étaient des cibles évidentes et faciles, nous accablions alors nos aînés, les auteurs africains des générations précédentes : nous les tenions pour responsables du mal qui nous frappait : le sentiment d’être incapables de n’avoir pas le droit (c’était pareil) de dire d’où nous venions ; puis nous les accusions de s’être laissé enfermer dans le regard des autres, regard-guêpier, regard-filet, regard-marécage, regard-guet-apens qui exigeait d’eux, à la fois, qu’ils fussent authentiques – c’est-à-dire différents – et pourtant similaires – c’est-à-dire compréhensibles (autrement dit, encore : commercialisables dans l’environnement occidental où ils évoluaient) ; notre lancée critique était bonne, c’est-à-dire impitoyable, et nous ne devions pas nous arrêter en si bon chemin, donc nous déplorions que certains d’entre nos anciens avaient versé dans les négreries de l’exotisme complaisant et d’autres dans les autofictions où ils n’arrivaient pas à transcender leur petite existence, eux qu’on sommait d’être africains mais de ne l’être pas trop (…) ensuite venaient leurs lecteurs occidentaux (osons le mot : blancs), parmi lesquels beaucoup les lisaient comme on fait charité, aimant qu’ils les divertissent ou leur parle du vaste monde avec cette fameuse truculence naturelle des Africains, les Africains qui ont le rythme dans la plume, les Africains qui ont l’art de conter comme au clair de lune (…), les merveilleux Africains dont on aime les œuvres et les personnalités colorées et les grands rires remplis de grandes dents et d’espoir (…) ».

- Puis se reprochant d’avoir été si cruels, voici les jeunes écrivains africains se reprenant : « Qui étions-nous pour proférer des critiques si dures, intransigeantes, péremptoires envers ceux et celles sans lesquels nous n’existerions pas, qui pour prétendre ne rien devoir aux devanciers à l’égard desquels, pourtant, nous avions une immense et impayable dette ? qui, qui, qui, répétions-nous dans un écho infini même si nous connaissions la réponse, qui ? eh bien, seulement de jeunes imbéciles qui arrivaient à peine en littérature et qui se croyaient tout permis (…)

- 23 juillet. – Contnue d’évoquer la jeune garde des écrivains africains de Paris.

- Parle de Faustin Sanza le colosse congolais (dont le nom me rappelle Fiston Mwanza…)

- Qui a commencé par Le Badamier barbare, poème épique.

- Ignoré par le lectorat.

- Faustin qui pense que « rien ne peut être dit »…

- Et se rabat sur la critique.

- Il éreinte Noir d’ébène de William K. Salifu.

- Qui a commencé avec La mélancolie du sable, présumé chef-d’œuvre.

- Mais dont le livre suivant est un échec salué par tous comme tel.

- Sanza oppose l’entité que représente « Le Lecteur » à la masse des lecteurs-consommateurs en mal de divertissement.

- Diégane cite enfin Ewa (Awa) Touré, l’influenceuse franco-guinéenne.

- Auteure de l’Amour est une fève de cacao, roman nul et non moins couronné de succès.

- Telle étant la bande…

- À laquelle Musimbwa fait la lecture du Labyrinthe de l’inhumain.

- Trois heures de lecture.

- Et la discussion qui s'ensuit.

- Diégane et Musimbwa parlent ensuite de la valeur réelle de la poésie de Senghor.

- Parlent de l’importance vitale de la littérature, chacun à sa façon (p.66)

- Puis évoquent le livre qu’on vient de lire.

- Que Béatrice trouve « trop intelligent ».

- Tandis qu’Ewa fait une photo de groupe qu’elle cale sur les réseaux.

- 31 juillet. – Diégane appelle ses parents.

- Sa mère souligne son faible sens de la famille.

- On sent son oscillation entre distance et affection, souffrance de l’émigré.

- « Le retour qu’on rêve est un roman parfait – un mauvais roman donc »…

- Constate que le temps, plus que l’espace, accentue la solitude.

- Ses parents lui manquent mais il craint de les appeler.

- « Sur la seule question qui vaille, ils gardaient le silence ».

- Mais on ne sait de quelle question il s’agit…

- 4 août. – Son coloc Stanislas, qui reste à distance du cénacle, lui conseille de consulter les archives de la presse pour en savoir plus sur Elimane.

- Diégane dit à Stan qu’il aspire bel et bien, comme tous ses confrère, à être reconnu par le milieu littéraire parisien.

- À quoi Stanislas lui répond que toute reconnaissance n'est pas forcément bonne. Qu’il risque d’être récupéré.

- Diégane ne vise qu’à écrire LE livre qui le « libérera » de la littérature, comme le Labyrinthe pour Elimane.

- Propos de jeunes écrivains, non sans clin d’œil.

- Stanislas le traite de naïf.

- 5 août. – Ils sont invités chez Béatrice Nanga.

- Dont le physique attire Diégane depuis longtemps.

- Il y a chez elle un grand crucifix avec Jésus dessus.

- Ils partagent le ndolé avant de parler du livre d’Elimane.

- Béatrice estime qu’on devrait le rééditer.

- Puis elle invite Musingwa et Diégane au lit.

- Mais Diégane se rebiffe.

- Refuse de voir « l’ange cubiste », comme Béatrice appelle le sexe de la femme dans un roman érotique qu’elle a publié.

- Il les entend donc rugir et glapir dans la chambre d’à coté.

- Constate qu’il est trop timide, trop compliqué, trop cérébral, et ressent ensuite le besoin de les tuer.

- Mais Jésus bouge sur sa croix, en descend et lui parle, avec la « voix du cœur » un bon moment, le délivrant de sa pulsion meurtrière.

- Il a l’impression que Jésus est tenté de passer dans l’autre chambre, puis se reproche de fantasmer.

- Sur quoi Jésus lui dit qu’il a d’autre âmes à sauver, remonte sur sa croix et se recrucifie sans son aide…

- Alors Diégane se retrouve plus seul qu’avant, reprend son exemplaire du Labyrinthe et rentre à la maison.

- 6 août. Le lendemain, les deux amis s’expliquent.

- Musimbwa lui dit qu’il devrait moins réfléchir et baiser plus.

- Diégane lui demande s’il a des contacts aux archives de la presse.

- Musimbwa lui dit qu’il n’a pas envie d’en savoir plus sur Elimane et que sa recherche sur l’ identité de l’écrivain maudit cache, chez son ami, une recherche sur la littérature elle-même - vaine démarche selon lui.

- Diégane pense ensuite au « tragique serment » de l’amour physique, qui la empêché de participer au trio de la veille.

- Evoque le « serment » que se font les corps, et sa propre loyauté par rapport à une femme qu’il a aimée.

- Parle de la déception de Romain Gary, exorcisée dans La promesse de l’aube. (p.82)

- Alors il est question d’Elle.

- Qu’il a rencontrée sur un banc, nourrissant des pigeons.

- Ce qu’il lui reproche pour l’aborder. Elle le prend d’abord avec hauteur.

- De Kundera il a appris qu’une manière de draguer est de faire le simplet...

- Ils se revoient ensuite ici et là.

- Puis c’est elle qui fait le pas.

- Elle s’appelle Aïda. Métisse de père colombien et d emère algérienne.

- Ils échangent des SMS fiévreux.

- Puis se confient l’un à l’autre.

- Vient le premier baiser, puis la première nuit qui le bouleverse.

- « Je promis la fidélité de mon âme à une autre. Je le fis seul ».

- 10 août . – Il passe ses journées aux archives de la presse.

- Lit une enquête de B. Bollème à propos d’Elimane dans la Revue des Deux-Mondes.

- B.Bollème s’étonne de ce qu’un Africain ait pu écrire un tel texte.

- B. Bollème se demande qui il y a derrière cet Elimane.

- 11 août. Diégane se demande si le silence d’Elimane a été sa réponse aux questions de l’Affaire.

- Puis Diégane découvre un papier de L’Humanité, signé Auguste Raymond Lamiel.

- Qui voit en Elimane un Rimbaud nègre »

- Relève une profonde humanité dans le Labyrinthe de l’inhumain.

- Suivent trois très belles pages évoquant l’amour de Diégane et d’Aïda.

- Après sa première nuit d’amour avec Aïda l’Algérienne, Diégane, confronté à la volonté de son amante de ne pas s’attacher, désireuse de vivre librement sa vocation de reporter, écrit ceci : «Aïda m’annonça une nuit qu’elle partait en Algérie, son pays maternel, où grondait une révolution historique populaire. Il nous resta soudain six mois à vivre. Je l’appris comme on apprend la détection d’un cancer déjà trop avancé pour être traité. C’est cette nuit-là que, secrètement, j’entamai l’écriture d’Anatomie du vide. Un roman d’amour, une déclaration d’adieu, une lettre de rupture, un exercice de solitude : c’était tout cela à la fois. Pendant trois mois, j’écrivis, et nous continuâmes de nous voir. Pour quelle raison ? L’idée qu’elle fût dans la même ville que moi sans que je la visse m’était plus insupportable que celle de notre séparation à venir. J’aimais l’aimer, j’aimais aimer, amare amabam, je m’aimais l’aimer, je l’aimais me regardant l’aimer. Vertigineuse mise en abîme d’une existence soudain réduite à une seule de ses dimensions. Ce n’était pas un appauvrissement, mais une concentration de mon être tout entier dévoué à une seule chose. M’eût on demandé à ce moment-là ce que je faisais dans la vie que j’aurais répondu avec une modestie fière et tragique : je ne suis qu’amoureux. Je vivais déjà scellé ; et un corps scellé est une servitude aveugle ». (pp.86, 91)

- Il publie Anatomie du vide peu avant le départ d’Aïda.

- Suite des critiques du Labyrinthe.

- Avec un article assez abject du Figaro.

- Qui polémique en somme contre L’Humanité…Le chroniqueur parle de « bave d’un sauvage » et daube sur la barbarie des Africains durant la Grade Guerre.

- Affirme que la colonisation doit se poursuivre, et la christianisation pour sauver ces âmes damnées.

- 14 août. Invité chez Sanza à une soirée entre jeunes écrivains.

- Il se décrie lui-même en se reprochant de se réfugier dans la littérature au lieu d’affronter la vie.

- Tout va de travers au cours de cette soirée.

- Ensuite Musimbwa l’encourage à poursuivre sa recherche.

- Lui-même s’apprêtant à retourner au Congo.

- Il parle du Zaïre, qu’il a fui, avec nostalgie et ressentiment.

- Puis l’interroge sur ce qui l’a amené à écrire.

- Diégane parle de la lecture comme d’un déclencheur.

- Il apprend à son ami qu’il va se rendre à Amsterdam pour y retrouver Siga D.

- Dans La Revue de Paris, un commentateur affirme que le Labyrinthe est « tout sauf africain ».

- Reproche au livre d’être « trop peu nègre ».

- Ces papiers me font penser à la réception de Ramuz à la même époque par les critiques français.

- Les énormités proférées sur l’écrivain romand.

- 15 août. Suit un entretien de Bollème avec les éditeurs du Labyrinthe.

- Puis un papier tout positif, dans le Mercure de France, qui voit en Elimane un auteur de valeur à défendre.

- B. Bollème leur demande si l’écrivain existe vraiment...

- Ils lui jurent que ce n’est pas un Bon Français masqué… (p.100)

- 19 août.- Diégane annonce sa venue à Siga D.

- Détails sur Brigitte Bollème, jurée du prix Femina, la soixantaine solide.

- Nouvelle attaque contre le Labyrinthe signée par un ethnologue distingué du Collège de France.

- Crie à l’imposture, parle d’un plagiat de la culture bassère.

- Cite Marcel Griaule et Michel Leiris pour faire bon poids.

- 21 août. Avec son coloc Stanislas, Diégane parle de Gombrowicz qui aurait lu le Testament, dont il parle avec condescendance...

- Un autre lettré du Collège de France conclut aussi au pillage, en reconnaissant l’intérêt littéraire de la démarche.

- 22 août. Musimbwa quitte Paris pour le Congo. Non sans recommander à Diégane de persévérer. Lequel Diégane saisit le Labyrinthe de l’inhumain sur son ordi et l’envoie à son ami « pour la route »…

- Le chroniquer de l’Huma tout en reconnaissant le plagiat, persiste à défendre le talent d’Elimane.

- Parle du plagiat comme d’une composante de la littérature.

- Diégane rêve d’Elimane, auquel il parle de manière géniale, comme Flaubert dans ses lettres ou les chauffeurs de taxis sénégalais… mais il a tout oublié.

- Les éditions Gemini retirent tous les exemplaires du Labyrinthe de la vente, comme le Seuil en 1969 le roman de Ouologuem…

- 24 août. Stanislas se trouvant en Pologne, Diégane invite Béatrice à dîner.

- Cela se passe très mal.

- Elle lui reproche de ne pas vivre vraiment, d’être trop distant et trop froid dans sa vie – de ne pas se « mouiller »assez.

- Il lui donne raison.

- Ce qui la fait couper court et se barrer…

- 25 août. – Revient sur la réaction d’Aïda à la lecture de son Anatomie du vide.

- Elle lui a fait le même reproche que Béatrice

- Il en convient un an après : « Rien de beau ne se fait sans mélancolie », écrit-il.

- Dans le train qui l’emmène à Amsterdam, il écrit ceci qui mérite d’être cité (p.115), beau passage évoquant le fond de la mine où creuse l’écrivain

- Premier biographème

- Trois notes sur le livre essentiel

- (Extraits du Journal de T.C. Elimane)

- Deux pages d’une grande densité poétique, où Elimane évoque plus précisément le « livre essentiel » auquel il aspire et qu’il sait impossible.

- Evoque l’ombre paralysante de son père que ce livre pourrait l’aider à exorciser…

- Deuxième livre

- Première partie

- Le testament d’Ousseymane Koumakh

- I. Récit de la chambre du père moribond.

- Dont on comprend qu’il est le fait de Marème Siga, parlant de son père haï.

- Parle de lui comme d’une « vieille charogne ».

- Elle a 20 ans, et lui 92.

- Il l’a toujours rejetée.

- La confrontation est âpre (p.126-127)

- Cela sent la pisse et la crache.

- Il sait qu’elle va s’en aller.

- Diégane écoute Siga, se rappelant qu’il a déjà rencontré ce père dans ses romans.

- « Peu d’écrivains sont restés fidèles à la haine de leurs parents », dit-elle.

- Elle croit que son père la rejette parce que sa mère est morte le jour de sa naissance.

- Mais on sent qu’il y a peut-être autre chose.

- Elle se rappelle les manifestations paternelles de son désamour.

- Elle pense qu’il l’a haïe avant même sa naissance.

- Comme s’il savait d’avance ce qu’elle deviendrait.

- Puis il va être question de Mossane…

- « Chaque homme su terre doit découvrir sa question », déclare le père à Siga D. avant de raconter Mossane.

- Laquelle s’est retirée nue sous le grand manguier. Elle a été le premier amour de sa vie, croit-on comprendre.

- Elle était, comme lui, « destinée à Dieu ».

- Elle a dérivé dans un autre monde.

- Ne désirant pas « revenir » malgré ses efforts à lui de la retenir.

- À l’époque il a commencé d’étudier le Coran.

- Pour devenir un cheikh respecté alors que Mossane sombrait dans « le grand puits »…

- Il s’est alors tourné vers d’autres femmes, malgré son âge.

- « J’aurais pu être le père de toutes mes femmes

- Le récit se fait comme à l’envers…

- On est en 1945.

- Elle vit nue, mais les hommes n’osent pas la toucher.

- Puis elle revient…

- Tout cela est à la fois réaliste et quasi mythique…

- III. Histoire des jumeaux.

- Là se trouve l’origine du désamour du père pour Siga D.

- Les jumeaux sont nés en 1888.

- Le père a été mangé par un crocodile.

- La mère (grand-mère de Siga) se nommait Mboyl.

- Evoque la chasse au crocodile tueur, qui voit l’oncle Ngor Toko, frère du père, achever la bête et s’emparer de ses entrailles pour les enterrer sous le grand manguier.

- Ousseynou parle alors de son frère jumeau.

- Assane le lumineux, son contraire.

- Qui, lorsque l’oncle évoquera leur avenir, déclarera qu’il veut aller à l’école des blancs.

- Ce qui révulse Ousseynou.

- IV. Suite du récit d’Ousseynou Koumakh.

- Dont le frère brille, à son dam.

- Il reste au village auprès de son oncle.

- Lequel meurt en 1905.

- Assane sera l’homme instruit.

- Tandis qu’il est pêcheur resté fidèle à la tradition.

- Tous deux sont amoureux de Mossane, leur aînée très attirante.

- Après la mort de l’oncle, ils s’éloignent l’un de l’autre.

- On les sent rivaux, un peu comme Caïn et Abel.

- Ousseynou est amoureux de ce qu’il sent « derrière » l’apparence de Mossane.

- Ousseynou est devenu aveugle à 22 ans.

- Dans le fleuve, à l’endroit où son père est mort.

- Mossane lui dit qu’elle sera désormais ses yeux…

- Mais lorsqu’il lui demande de l’épouser, elle se défile.

- Elle aspire à d’ « autres possibilités ».

- Alors il se fâche et l’injurie.

- Il pense qu’elle se « donne à du vent » pour vivre une « illusion de liberté »

- Mais il continue à l’aimer

- Tout en se demandant : « Pourquoi lui ? »

(p.157)

- V. Des mois après le départ de Mossane, Ousseynou part pour la grande ville afin de retrouver le couple.

- Aveugle, il est guidé par un enfant dans les rues dont il découvre les odeurs et les bruits comme amplifiés par sa cécité.

- Une femme le renseigne sur le lieu où habite son frère.

- Devant la maison de celui-ci, un gardien le remballe.

- Avant de lui dire qu’Assane et Mossane sont absents.

- En dépit de sa fureur, il finit par s’en aller et se retrouve dans une auberge où il réclame une femme.

- On lui en envoie une qu’il s’envoie…

- Il s’agit d’une certaine Salimata Diallo, fameuse pour ses fesses.

- Puis il revient au village, honteux.

- Et c’est la guerre de 14.

- Un député noir débarque de France avec d'autres recruteurs.

- Mais un aveugle ne les intéresse pas.

- En revanche pas mal de villageois s’engagent.

- Puis, un soir de fin 1914, Assane et Mossane viennent le trouver.

- Son frère va s’engager et lui demande de s’occuper de leur enfant à naître.

- Ce qu’Ousseynou prend fort mal.

- Il trouve cet engagement pour la France purement égoïste et adresse des paroles très méprisantes à son frère.

- Se montre très désagréable, mais finit d’accepter pour Mossane.

- De fait, le changement qu’il perçoit chez elle le touche, au point de l’apitoyer.

- VI. En 1915 l’enfant vient au monde, qu’on baptise Elimane sur la volonté de son père, disparu entretemps dans les tranchées.

- Ousseynou ne montre que du ressentiment à l’égard de son frère mort, qu’il estime « dévoré par la France ».

- En revanche il se demande comment Assane a « accueilli » la mort, curieux de ce dernier regard sur sa vie.

- La cohabitation avec Mossane reste marquée par le ressentiment.

- Il se sent cependant responsable d’Elimane,

- Qu’il va suivre dans son éducation.

- Le garçon est très intelligent.

- Mais il lui rappelle Assane et cela lui est pénible.

- Car il pense qu’Elimane, comme Assane, sont marqués par «l’épine de la civilisation blanche »

- Mais Ousseynou aime aussi Mossane, autant que son fils.

- Ils attendent les sept ans d’Elimane pour lui parler de son père.

- Elimane se montre à la fois brillant, solaire, mais plus mélancolique qu’Assane.

- Belle page sur la mélancolie de l’enfance (p.173)

- Elimane apprend vite et bien.

- Ousseynou lui enseigne le Coran et la culture animiste.

- Il n’a jamais su ce qu’Elimane pensait de son père.

- Il pense que le garçon a déjà vécu d’autres vies…

- Mossane l’inscrit à l’école française, contre l’avis d’Ousseynou.

- Elimane montre de prodigieuses dispositions.

- Le père Greusard le prend sous sa protection.

- VII. À 20 ans, Elimane est envoyé en France pour poursuivre ses études. Il quitte le village fin 1935.

- Belle scène des adieux (180)

- Après avoir donné de ses nouvelles régulièrement, il espace ses lettres, puis n’écrit plus du tout.

- Ce qui mine Mossane, qui dérive vers la folie.

- On comprend que Siga a ravivé la blessure d’Ousseynou.

- En 1938, le père Greusard leur apporte des nouvelles d’Elimane, une lettre et un livre qu'il a publié à Paris.

- Ousseynou cache le livre à Mossane, craignant de la troubler.

- Par la suite, Elimane ne donne plus aucune nouvelle, la guerre éclate et Ousseynou va s’occuper le mieux possible de Mossane.

- Puis, en 1945, comme il l’a déjà raconté (la boucle du récit se referme ainsi), Mossane lui revient.

- Il lui demande alors pourquoi elle a choisi Assane.

- Elle lui répond que c’est lui qu’elle a choissi.

- Puis elle lui dit qu’elle a besoin maintenant « que la terre tremble.

- Après quoi elle disparaît.

- À tout jamais…

- Après ce récit, comme son père lui demande si elle lui pardonne, Siga lui répond que non : qu’elle le hait et que ce sera sa façon de lui témoigner son amour : d’être fidèle à sa haine.

- Ce qu’Ousseynou comprend, mais c’est alors qu’il lui transmet le livre d’Elimane qu’il a caché : ce Labyrinthe de l’inhumain que Siga a confié à Diégane..

- Deuxième biographème

- Commence un monologue d’une seule coulée de dix pages.

- La voix sort d’un « trou » de la terre et l’on comprend bientôt que c’est Mossane qui parle.

- Elle évoque l’unicité et la solitude de chaque personne.

- Le chaos qu’elle a dans la tête.

- Elle évoque la « question de la terre ».

- Cette question de la « question » est un thème récurrent.

- Elle fait allusion à un certain « lui », qu’on identifie en la personne d’Elimane.

- Qui devra choisir entre Assane et Ousseynou.

- Alors qu’elle pense que c’est elle qui compte surtout pour Elimane.

- Elle est toute attente.

- Elle attend ce fils qui ne se signale plus.

- Elle attend parce qu’elle aime.

- Et l’identité du père d’Elimane devient la question.

- Assane croit que…, de même qu’Ousseynou et Elimane croient que... mais elle seule sait.

- Elle raconte alors ce qui s’est vraiment passé lorsqu’Ousseynou est venu chez eux avant de passer la nuit avec Salimata Diallo.

-On comprend que Mossane et celle-ci ne font qu'une...

- Comme Ousseynou ne l’a pas reconnue, il ne sait pas qu’il est peut-être le père d’Elimane.

- Alors qu’Assane est sûr de l’être.

- Or Mossane pense qu’elle a conçu Elimane toute seule…

- Et décide que lui seul saura la vérité, mais Elimane la fait attendre, etc.

- Bien entendu, tout cela n’a rien d’un vaudeville : l’introuvable vérité relative à la paternité biologique d'Elimane a double valeur existentielle et symbolique, dont on verra sans doute plus loin les conséquences avec l'auteur du Labyrinthe...

- Le récit de Siga D., cousine d’Elimane, relayant le récit de son père, structure évidemment ledit labyrinthe dans lequel le lecteur progresse sans perdre jamais le fil de la narration à multiples ramifications (P.200).

- Tout cela est très, très, très remarquable...

- Deuxième partie

- Enquêteuse et enquêtées

- Diégane se demande si tous les personnages évoqués par Siga D. avaient conscience de s’agiter pour l’avenir...

- Pour conclure que non.

- Estime qu’aucun homme ne pense au futur.

- S’interroge cependant sur la question lancinante du qu’ »aurai-je fait » au regard de la postérité.

- Sur la conscience de l’irréparable et sur l’espoir des possibles, de l’ouvert et du miracle.

- Siga D. lui dit qu’elle a essayé de faire quelque chose de ces histoires, sans y arriver jusque-là.

- Et reprend alors son récit.

- Après la mort de son père, qui l’a vue jubiler, elle a lu le Labyrinthe pour la première fois. Sous le manguier.

- Avec l’impression qu’il était écrit pour elle.

- Elle racontera cela dans son premier livre, Elégie pour nuit noire, le préféré de Diégane.

- Un livre d’une « terrible ambiguïté, qui scelle sa beauté ».

- Siga s’est fait une réputation d’assoiffée sexuelle.

- Elle y raconte sa déchéance sociale, son exclusion hypocrite de l’université, par un prof qui la dénonce après avoir usé d’elle.

- Comment elle retourne à Dakar.

- Sa folie dans le chaos, sa recherche d’un langage primordial, son écriture « au charbon ».

- Sa perdition et le salut par un inconnu.

- Puis sa rencontre d'une poétesse haïtienne, qui la protégera.

- L’aide à reprendre ses études et la soutient financièrement.

- Elles se jurent fidélité via la poésie.

- Comme elle n’a pas respecté les règles du masla, base des relations convenables au Sénégal, elle est rejetée.

- Son livre ne sera jamais admis.

- Le Labyrinthe de l’inhumain est la troisième instance de son salut.

- C’est pour Elimane qu’elle est venu en France en 1983.

- II. Où il est question de la source de Brigitte Bollème, qui lui a peut-être menti.

- Siga D. a décidé en 1985 d’interroger Bollème.

- Elle dit à Diégane que c’est l’homme plus que l’écrivain qui l’intéresse en Elimane.

- Elle est attirée par son silence.

- Intriguée par le fait qu’il n’ait pas tenu sa promesse envers Mossane.

- Alore Brigitte Bollème demande à Siga D. de relire son enquête.

- III. Qui était vraiment le Rimbaud nègre ? Odyssée d’un fantôme.

- Raconte donc l’histoire de l’ « affaire » de 1938.

- Elle est allée voir Senghor.

- Qui lui a dit ne pas goûter ce « roman effroyable ».

- Mais Senghor lui révèle le mensonge de Bobinal.

- Lequel est mort à la fin de 1938.

- Elle se met à la recherche des éditeurs de Gemini après la guerre.

- Se rend à Tharon où elle retrouve Thérèse Jacob.

- Qui lui parle d’Elimane comme d'un « démon », à la fois possédé et possédant…

- Charles Ellenstein et elle l’ont connu au lycée.

- Brillant et populaire.

- Une symbiose marque les relations d’Elimane et de Charles,

- Qui font un voyage dans le Nord de la France, où Elimane cherche les traces de son père mort à la guerre.

- C’est durant cet été que naîtra probablement le Labyrinthe.

- De retour à Paris, Elimane a laissé tomber ses études pour se consacrer à l’écriture.

- Il se fond alors dans la vie de la grande ville.

- Ses amis l’introduisent dans les clubs libertins.

- Elimane est « un merveilleux amant ».

- En 1938, il achèbe le Labyrinthe et le leur lit.

- Charles et Thérèse le trouvent extraordinaire, mais Charles pointe bientôt les emprunts.

- Le livre est comme une somme des livres existants…

- Elimane affirme que la littérature est un jeu de pillages…

- Charles réclame des guillemets, refusés par Elimane.

- Après la publication du livre, la réception critique rend Elimane très malheureux.

- Il s’estime mal lu.

- Il affirme que ne pas savoir lire est un péché.

- Thérèse estime que les critiques, Bollème compris, l’ont tué.

- Charles aimerait écrire un contre-article justificateur.

- Mais Elimane le refuse.

- Ils s’accrochent et en viennent aux mains.

- Sur quoi Elimane disparaît.

- Ils n’auront des nouvelles de lui qu’en 1940, avec une lettre à la conclusion énigmatique.

- Charles disparaît à son tour. Thérèse croit qu’il s’est engagé.

- Thérèse, en 1946, revient à Cajarc.

- Siga D. revient à Paris et poursuit son enquête.

- Découvre que le nom complet d’Elimane est Elimane Madag Diouf.

- Troisième biographème

- Où finit Charles Ellenstein

- Charles s’est remis à la recherche d’Elimane, à Paris. Il a entendu parler des rumeurs antijuives.

- Se dit juif « sans y penser »…

- On est en juillet 1942.

- 2. Il cherche Ellenstein à travers Paris.

- Cauchemarde à propos de son père et de Hitler.

- 3. Puis il retrouve Claire Ledig, ancienne collaboratrice de Gemini, qui s’est trouvé un homme, un officier allemand francophile à la Jünger.

- Lequel aurait rencontré Elimane par hasard.

- Un certain Josef Emgelman.

- Qui me fait penser, aussi au Max Aue de Jonathan Littell.

- Engelman voit, en Elimane une incarnation d’Igitur, « celui qui s’est retiré dans la nuit »..

- Charles et Josef sympathisent apparemment.

- Mais on sent quelque chose passer entre eux, comme un ange, de la mort ?

- Après leur rencontre, Charles est arrêté dés son arrivée à son hôtel.

-

- 4. Brigitte Bollème estime son enquête ratée.

- Ce que Siga D. nuance : incomplète…

- Elles ont chacun un bout de vérité…

- Bollème a appris la mort de Thérèse Jacob.

- Qui lui a laissé une lettre d’Elimane et une photo du trio.

- Siga D. découvre alors le visage d’Elimane.

- Et croit reconnaître l’homme qui l’a sauvée. Fantasme ?

- 5. Lettre d’Elimane à ses amis. Dit qu’il a « lancé une colombe dans la nuit ». Se dit « avec un Roi », et que « le livre essentiel ne l’est que parce qu’il tue ».

- Il y est question de pécheurs punis - les critiques - à l’exception de deux d’entre eux, Vaillant et Bollème…

- Diégane n’apprécie pas du tout cette rhétorique qu’il taxe de « mystagogie »…

- Il pense que c’est Thérèse Jacob elle-même qui l’a rédigée.

- Tous les critiques du Labyrinthe se sont suicidés…

- On pense au glissement de Roberto Bolaño vers le symbolisme fantastique…

- Siga D. pense qu’Elimane maîtrisait la magie noire.

-

- Troisième partie

- Nuits de tango par marée haute

- Retour à Siga D en sa jeunesse estudiantine à Nanterre.

- Elle étudie la philo et danse seins nus le soir dans un bar, Le Vautrin ( !), pour se faire des ronds.

- Elle refuse les passes.

- Se sent grosse de son premier livre.

- Avec son amie Denise, forme un duo remarqué.

- Q’un homme solitaire convoite et convoque.

- Mais Siga D. refuse l’invite.

- Alors que Denise va disparaître après la rencontre.

- Siga va la relancer et craint une sorte d’envoûtement.

- Puis elle rencontre Brigitte Bollème.

- Qui lui fait un rapport sur les suicides.

- Il est alors question du glissement de la littérature vers l’anecdote, la publicité et l’inessentiel.

- Le ton vire à la satire : "W. est le premier romancier noir à recevoir tel prix ou à entrer dans telle académie: lisez son livre, forcément fabuleux.

- X. est la première écrivaine lesbienne à voir son livre publié en écriture inclusive: c'est le grand texte révolutionnaire de notre époque

- Y est bisexuel athée le jeudi et mahométan cisgenre le vendredi: son récit est magnifique et émouvant et si vrai !

- Z. a tué sa mère en la violant, et lorsque son père vient la voir en prison, elle le branle sous la table du parloir: son livre est un coup de poing dans la gueule.

- C’est à cause de tout ça, de toute cette médiocrité promue et primée, que nous méritons de mourir. Tous: journalistes, critiques, lecteurs, éditeurs, écrivains, société, - tous.

- Que ferait Elimane aujourd'hui ? Il tuerait tout le monde. Puis il se tuerait lui-même. Je te le redis: tout ça n'est qu'une comédie. Une sinistre comédie". (pp.308-309)

- Siga D. raconte la suite des tribulations de Denise.

- Qui souffre de drépanocytose.

- Elle a eu une une crise à la suite de sa rencontre avec l’homme du Vautrin.

- Siga va lui rendre visite chez sa tante.

- Denise lit les Miettes philosophiques…

- Elle dit à Siga que l’homme prévoyait de tuer quelqu’un.

- Ce qu’elle n’a pas pris au sérieux.

- Siga se remet à son Elégie pour nuit noire.

- Elle prend une dose de «substance pour marée haute»...

- Et sortant du Vautrin, elle retrouve la trace de l’homme mystérieux qui chante un air de Carlos Gardel.

- Elle pense qu’il s’agit d’Elimane.

- Mais elle perd sa trace dans la nuit.

- Et tombe sur un vieillard fredonnant le même air de Carlos Gardel…

- Elle pense qu’elle ne retournera plus au Sénégal.

- L’écriture est sa vraie patrie. Ou plutôt les livres.

- Le lendemain, on l’appelle de l’hôpital.

- Denise est morte, tuée, pense Siga D, par Elimane…

- Et deux jours plus tard, c’est Brigitte Bollème qui meurt d’une crise cardiaque.

- Choquée, Siga D, se réfugie dans un hôtel miteux.

- Sur quoi la poétesse haïtienne revient à Paris.

- Elle découvre la photo d’Elimane chez Siga D.

- Alors Siga lui raconte tout.

- Or la poétesse a elle aussi connu Elimane, et fut même son amante.

- Et c’est lui qui, en somme, les a réunies…

- Dans l’aurore d’Amsterdam

- Diégane réclame la suite du récit.

- Siga D lui raconte sa démission du Vautrin. Où l’homme noir n’est jamais revenu.

- La poétesse passe une semaine à Paris, avec elle.

- Siga D achève son roman.

- La poétesse, de retour en Argentine, se tue en voiture.

- Cette mort, après celle de Denise bouleverse Siga D alors que son manuscrit est accepté.

- Elle se rend en Argentine 2 ans plus tard.

- Et se rend sur la tombe de la poétesse.

- Elle a compris qu’elle ne percera jamais le mystère d’Elimane.

- Siga D estime qu’elle a tout dit à Diégane.

- Elle a quitté la France pour vivre à Amsterdam, où elle attend d’écrire LE livre qu’elle doit écrire.

- Ils font l’amour.

- Diégane, dans le train du retour, se demande s’il n’a pas trahi son serment et fait le deuil d’Aïda ?

- Puis il se dit que Siga ne l’a pas a.t.o.m-i.s.é…

- Première partie

- Amitié-amour x Littérature

Politique.

- J-5.

- On se retrouve au Sénégal, où un drame politique est survenu.

- Le suicide de fatima Diop.

- Qui cristallise la colère populaire.

- Son suicide parachève une crise politique majeure.

- Diégane a débarqué à Dakar la veille de cet événement.

- Fatima Diop était une militante d’un mouvement de révolte intitulé Jusqu’au bout (BMS = Ba Mu Sës)

- Une marche est décidée le 14 septenbre.

- Diégane retrouve ses parents surpris par son arrivée.

- Il n’ose pas leur dire le vrai motif de sa venu, liée à Elimane.

- Sa mère est « conservatrice par inquiétude », son père « révolutionnaire par remords »…

- Son récit bifurque soudain sur Elimane en Argentine.

- Raconté, en fait, par la poétesse haïtienne à Siga.

- Elle a connu Elimane à Buenos Aires en 1958.

- A Dakar, Diégane va relancer un ami d’enfance, Chérif Ngaïdé, théoricien du mouvement de révolte.

- Comme il se rend à la Médina pour le rencontrer, il reçoit un message d’Aïda, qui se trouve elle aussi à Dakar.

- Elle est là pour faire un reportage sur la révolte.

- Ils se retrouvent et rattrapent le temps « perdu » en s'étreignant avec intensité.

- Belles pages lyriques sur le thème de la révolution qui commence par le corps, yes sir. (Pp. 351-353)

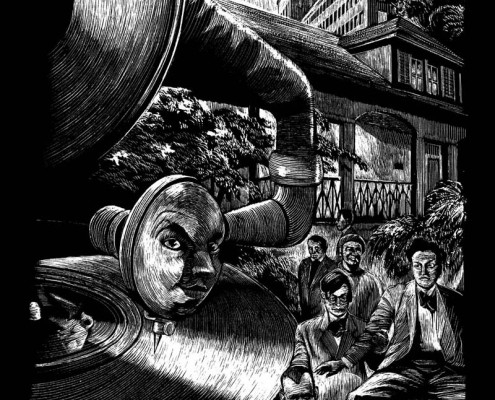

![victor-hugo-by-roc[121075].jpg](http://carnetsdejlk.hautetfort.com/media/02/00/1896746021.jpg)

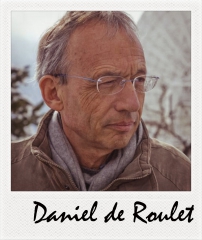

Le fils de pasteur Daniel de Roulet, ingénieur multilingue et conjoint légal d'une musicienne, militant antinucléaire et romancier japonais à ses heures, est le plus persévérant et sans doute le plus performant marcheur de fond de la littérature romande voire francophone, et sa qualité de marathonien (il a fait New York et en a tiré un roman bleu) va de pair avec la qualification justifiée, je crois, d'auteur le plus Suisse des écrivains romands. Je le constate sans aucune ironie, au dam du monumental Ramuz qui prétendait que le littérature Suisse n'existe pas. Tout faux: la littérature Suisse existe bel et bien vu que la Suisse existe, contrairement à ce qu'affirme le plasticien démagogue Ben, et Daniel de Roulet le prouve à la fois par le mollet, les deux lobes scientifique et émotionnel du cerveau et le coeur, par ses livres et par la façon dont il défend et illustre les écrits de la littérature Suisse au sens très large puisque Paracelse y trouve sa place à côté de Robert Walser ou de Germaine de Staël.

Le fils de pasteur Daniel de Roulet, ingénieur multilingue et conjoint légal d'une musicienne, militant antinucléaire et romancier japonais à ses heures, est le plus persévérant et sans doute le plus performant marcheur de fond de la littérature romande voire francophone, et sa qualité de marathonien (il a fait New York et en a tiré un roman bleu) va de pair avec la qualification justifiée, je crois, d'auteur le plus Suisse des écrivains romands. Je le constate sans aucune ironie, au dam du monumental Ramuz qui prétendait que le littérature Suisse n'existe pas. Tout faux: la littérature Suisse existe bel et bien vu que la Suisse existe, contrairement à ce qu'affirme le plasticien démagogue Ben, et Daniel de Roulet le prouve à la fois par le mollet, les deux lobes scientifique et émotionnel du cerveau et le coeur, par ses livres et par la façon dont il défend et illustre les écrits de la littérature Suisse au sens très large puisque Paracelse y trouve sa place à côté de Robert Walser ou de Germaine de Staël.

Dans la littérature française du XXe siècle, un Louis- Ferdinand Céline y est parvenu au fil d'extraordinaires pages évoquant la guerre, donnant du galon stylistique à ce qu'un Guido Ceronetti, à son propos, appelait le fantastique social. On peut vomir les pamphlets antisémites de Céline, relevant de son TOUT DIRE porté au délire paranoïaque, mais ses visions de témoin épique du désastre restent incomparables, et l'on mesure l'affadissement terrible d'une certaine critique faisant la fine bouche devant l'intrusion du réel dans le roman contemporain (le même Céline idiotement taxé de "populiste" dans une polémique franco-française débile) alors que

Dans la littérature française du XXe siècle, un Louis- Ferdinand Céline y est parvenu au fil d'extraordinaires pages évoquant la guerre, donnant du galon stylistique à ce qu'un Guido Ceronetti, à son propos, appelait le fantastique social. On peut vomir les pamphlets antisémites de Céline, relevant de son TOUT DIRE porté au délire paranoïaque, mais ses visions de témoin épique du désastre restent incomparables, et l'on mesure l'affadissement terrible d'une certaine critique faisant la fine bouche devant l'intrusion du réel dans le roman contemporain (le même Céline idiotement taxé de "populiste" dans une polémique franco-française débile) alors que

À propos du caractère diabolique de l'écrivain de caractère. Ce que m'en dit Georges Haldas à notre première rencontre. Des raisons qui ont poussé certains proches de Karl Ove Knausgaard à l'attaquer publiquement. De la tendance actuelle à recourir aux avocats ou aux juges sur tout et n'importe quoi, y compris les rumeurs infondées, etc.

À propos du caractère diabolique de l'écrivain de caractère. Ce que m'en dit Georges Haldas à notre première rencontre. Des raisons qui ont poussé certains proches de Karl Ove Knausgaard à l'attaquer publiquement. De la tendance actuelle à recourir aux avocats ou aux juges sur tout et n'importe quoi, y compris les rumeurs infondées, etc.

Une enfance plus sombre, à la limite du sordide, fut celle du jeune Shmuel Ash à tête d'homme des cavernes et coeur de tendron, l'un des trois protagonistes du dernier roman d'Amos Oz, sûrement l'un des rares grands livres de cette rentrée d'automne. Or cette enfance, marquée par la mésentente des parents de Shmuel et son confinement dans un corridor moisi lui tenant lieu de chambre, est comme illuminée par un épisode tragi-comique qui rappellera à chacun le confort délicieux de ses convalescences enfantines, quand la maladie fait de vous un roi ou un princesse...

Une enfance plus sombre, à la limite du sordide, fut celle du jeune Shmuel Ash à tête d'homme des cavernes et coeur de tendron, l'un des trois protagonistes du dernier roman d'Amos Oz, sûrement l'un des rares grands livres de cette rentrée d'automne. Or cette enfance, marquée par la mésentente des parents de Shmuel et son confinement dans un corridor moisi lui tenant lieu de chambre, est comme illuminée par un épisode tragi-comique qui rappellera à chacun le confort délicieux de ses convalescences enfantines, quand la maladie fait de vous un roi ou un princesse...

En écoutant le crétin en question formuler ce jugement, je regardais, songeur, la statue stylisée qu'il y avait au milieu de son bureau, dans son hôtel particulier de l'avenue Foch, représentant une femme dans le sexe de laquelle le sculpteur avait soudé un kalachnikov...

En écoutant le crétin en question formuler ce jugement, je regardais, songeur, la statue stylisée qu'il y avait au milieu de son bureau, dans son hôtel particulier de l'avenue Foch, représentant une femme dans le sexe de laquelle le sculpteur avait soudé un kalachnikov...