Anouilh le situait à la hauteur de La Fontaine. Non seulement un délicieux conteur: un nouvelliste admirable et un grand romancier méconnu; un clown triste sans illusions sur notre drôle d'espèce.

Anouilh le situait à la hauteur de La Fontaine. Non seulement un délicieux conteur: un nouvelliste admirable et un grand romancier méconnu; un clown triste sans illusions sur notre drôle d'espèce.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Anouilh le situait à la hauteur de La Fontaine. Non seulement un délicieux conteur: un nouvelliste admirable et un grand romancier méconnu; un clown triste sans illusions sur notre drôle d'espèce.

Anouilh le situait à la hauteur de La Fontaine. Non seulement un délicieux conteur: un nouvelliste admirable et un grand romancier méconnu; un clown triste sans illusions sur notre drôle d'espèce.

(Lectures du monde, 2021)

(Lectures du monde, 2021)

Avec Marc Lamunière (1921-2021) a disparu un patron de presse quasi légendaire en Suisse romande, qui était aussi un humaniste de vaste culture, fou de jazz et très grand lecteur, agnostique porté sur la philosophie et lui-même écrivain de talent sous pseudos. Son dernier livre, Le Jardin des piqûres, élaboré en complicité avec Jacques Poget, est une somme de réflexions sur un siècle vécu intensément, scellant une vision généreuse, passionnée et pondérée à la fois, souvent drôle et tonique. Salamalec à l’honnête homme !

Avec Marc Lamunière (1921-2021) a disparu un patron de presse quasi légendaire en Suisse romande, qui était aussi un humaniste de vaste culture, fou de jazz et très grand lecteur, agnostique porté sur la philosophie et lui-même écrivain de talent sous pseudos. Son dernier livre, Le Jardin des piqûres, élaboré en complicité avec Jacques Poget, est une somme de réflexions sur un siècle vécu intensément, scellant une vision généreuse, passionnée et pondérée à la fois, souvent drôle et tonique. Salamalec à l’honnête homme !

Kamel Daoud en exergue de Mes indépendances : « Que faire d’un jardin s’il n’a pas la surface entière de votre pays ? Que faire d’une maison si vous ne pouvez pas vous sentir libre ni heureux dès que vous en franchissez la porte ? »

Ce samedi 1er avril.- La blague serait que Donald Trump ne fût qu'une farce de 1er avril, mais la réalité de cette mascarade risque de durer plus longtemps, et que s’aggrave ce qui est à prévoir par l'imprévisible annoncé. Le pire n'est pas atténué quand il s'affiche, et le ton de la chanson ne trompe pas en l'occurrence même relevant de la forfanterie narcissique et de la goujaterie provocatrice.

Pas moins hideux qu'un Poutine en tenue de motard roulant les mécaniques (mais cette affirmation de la Force me semble moins perverse il me semble chez le Russe), le bateleur à groin laqué de la Maison-Blanche inquiète précisément par sa propre revendication de l'imprévisible, genre Néron fardé et chef de guerre de télé-réalité. Reste à savoir s'il n'est qu'un leurre de façade, et qui tire alors les ficelles du pantin, ou si sa folie parano entraînera ceux qui le manipulent à pire qu'il ne saurait faire seul ?

Une belle âme s'étonnait l'autre jour que nous projetions de nous rendre sous peu aux States tant que ce monstre poudré y règne, mais quoi encore ? Que ne faudra-t-il pas pour dorloter nos bonnes consciences ?

°°°

Jules Renard dans son Journal : « On entre dans un livre comme dans un wagon, avec des coups d’œil en arrière, des hésitations, l’ennui de changer de lieu et d’idées. Quel sera le voyage ? Quel sera le livre ? »

°°°

Un poème m’est venu ce matin d’une coulée, qui me semble pas mal. Je l’ai intitulé Le silence des arbres et voici ce que ça donne :

Le silence des arbres

Tu ne pèses pas lourd,

mais ces os empilés,

ces mains qui décapitent,

ces fosses refermées,

ces murs dynamités

disent ce que tu es.

Nous qui n'avons de mots

que ceux que tu nous prêtes,

nous t'écoutons pleurer,

te plaindre, tempêter,

geindre puis menacer;

comme l'ange et la bête,

faire ce que tu hais.

Comme la femme au puits

ou le poète hagard

nous restons éveillés

mais nous ne disons mot

qui ajoute à tes cris

le vacarme du sang.

Cependant tu le sais:

tu sais notre clairière.

Ton poids n'est qu'un refus.

Le silence t'attend.

Il n'est point de barrière

pour ce qui souffle en toi.

(La Désirade, ce 2 avril 2017).

Ernst Jünger, sur les progrès de la prose : « La bonne prose est comme le vin, elle continue à vivre et évolue comme lui. Elle a des phrases qui ne sont pas encore vraies, mais qu’une vie mystérieuse amène à la vérité. »

°°°

Un nouveau poème m’est venu ce matin d’une traite, ou presque, à la lecture des récits de John Berger réunis sous le titre discutable de D’ici là (pour Here is where we meet !).

Je lui fais écho en y mêlant mes propres résonances:

L’enfant à la Dame

Dès qu'ils tournent le dos

je fais rimer l'hermine.

La Dame m'a reçu

de son air enjoué,

me voyant si féru

de l’ ancien instrument

à presser le papier

où les mots sont restés.

Et ce nom d'Engadine.

L'objet n'est pas perdu.

Chaque ville a son air,

je traduis: son hermine.

Peste soit des notaires

opposés à la rime

alternant les molaires

et les fines canines

au sourire de travers.

Donc à Silvaplana

m'attendait la Joconde

au sourire de garçon.

À sa dent ébréchée

tenait ce charme tendre

qui ne dit pas son nom.

Mais c’est à Cracovie

pour la première fois

qu'au temps des jours de plomb

j'ai fait rimer par cœur

la candeur et l'hermine.

Tout est recopié

d'un vieil antiphonaire.

Et pensant à la Dame

à l'hermine j'écris

à celui que j'étais

quand je n'étais rien

qu'un enfant solitaire.

Le présent est un don

que nous rendons à qui

de la Dame à l'hermine

rappellera le nom.

°°°

Relevant un vers de Zagajewski à propos de son enfance au violoncelle, j’esquisse un poème où le nom surgi de Salamanque cristallise aussitôt une série d’image me rappelant notre bref séjour auprès de Sophie l’étudiante.

Les étourneaux de Salamanque

Pour Sophie, en 2002.

Tu es l'enfant de la forêt,

l'esprit secret du violoncelle

né bien avant je crois

ta seconde naissance.

Mais peu se le rappellent,

ce temps de gestes un peu fous

dans le chaos rebelle

des étourneaux de Salamanque.

L'ombre du temps durcira

cette cire de l'enfance,

mais au bois tu seras

fidèle à ton insouciance.

Quant au brouillard de Salamanque

dans lequel tu flottais

jeune étudiante entre deux temps,

gracieuse, tu a su

sans le vouloir le dissiper.

Le violoncelle ignore

à ce qu'on dit tout bas

le montant de son compte en banque,

ce qu'il fut avant d'être fait,

et caetera et caetera.

Le violoncelle ignore

ce que sa voix pourtant rappelle

aux cœurs des étudiants

de la volée de Salamanque.

°°°

°°°

Marcel Proust, dans La Prisonnière : « Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. »

Marcel Proust, dans La Prisonnière : « Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. »

°°°

Proust se méfie de l'amitié, et comme je le comprends. Ce que Voltaire en dit est d'une justesse un peu amère mais non moins utile à titre préventif: « Mon Dieu gardez-moi de mes amis; quant à mes ennemis je m'en charge ».

Pour ce qui me concerne cependant je n'ai pas eu à affronter de vrais ennemis, et quant à mes amis je leur suis resté fidèle tant qu'ils ne me forçaient pas à me trahir au nom, précisément, de l'amitié.

°°°

La première fois que je suis revenu des States, en 1981, tout m'a semblé comme réduit aux proportions d'un modèle réduit, mais c'est dans le métro de Tokyo, quelques années plus tard, qu'une autre sorte de modification, d'ordre physique et psychique à la fois, m'a confronté à la relativité de ce que représente notre infime personne à la mesure vertigineuse des deux infinis. Autant dire que je m'attends à d'autres vacillements prochains.

Or je retombe à l'instant sur cette note prise à La Nouvelle-Orléans en janvier 1981, qui me semble se situer dans un juste rapport aux choses : « Sur un mur en lettre immenses il est écrit : THE CHURCH THAT BINGO BUILD. Et plus loin : INVEST YOUR MONEY IN GOD. Entre les deux inscriptions se tient, sur le trottoir, une créature décharnée aux orbites creuses et aux bras tuméfiés de cent stigmates bleu et noir, dont le caddie contient tout le bien ».

Or je retombe à l'instant sur cette note prise à La Nouvelle-Orléans en janvier 1981, qui me semble se situer dans un juste rapport aux choses : « Sur un mur en lettre immenses il est écrit : THE CHURCH THAT BINGO BUILD. Et plus loin : INVEST YOUR MONEY IN GOD. Entre les deux inscriptions se tient, sur le trottoir, une créature décharnée aux orbites creuses et aux bras tuméfiés de cent stigmates bleu et noir, dont le caddie contient tout le bien ».

Ce vendredi 7 avril. – Mon frère Pierre aurait eu 75 ans aujourd’hui, et j’en aurai 70 dans deux mois. C’est à n’y pas croire. Serions-nous plus proches s’il avait survécu ? Je me le demande. Ce n’est pas sûr, mais le contraire ne l’est pas non plus. Et notre père ? Oui, sans doute, je me serais encore rapproché du vieil homme, et de notre mère aussi probablement. Quant à moi, j’espère être encore de ce monde quand le premier enfant de nos enfants naîtra, en octobre prochain, en espérant que nos autres enfants connaîtront eux aussi cette joie et nous permettront de la partager.

°°°

J’ai commencé ce matin le nouveau livre de Jérôme Meizoz, Faire le garçon, qui m’a immédiatement parlé même si nos vécus, comme on dit, et plus encore nos ressentis, sont fort différents. Son thème, interrogeant la part féminine qu’il y a en lui, en contraste avec la distribution habituelle des rôles conformes à la séparation des sexes et au bon fonctionnement de la société, est habilement distribué par un contreppoint opposant une série d’enquêtes, qui tendent au roman familial valaisan, et une suite d’épisodes de roman qui a valeur de complément d’investigation par la fiction narrative.

°°°

Mes derniers poèmes me sont venus d’une seule coulée, par enchaînement de mots quasiment spontané, si ce n’est que je les réordonne en fonction de rythmes et des rimes, du sens (ou du nonsense) et des sonorités, au fur et à mesure de leur apparition.

Je ne sais trop ce qu’est au juste la poésie, mais je crois savoir, ou disons que je sens ce qu’elle n’est pas, ayant souvent constaté, dans tel ou tel recueil, qu’elle n’est pas là malgré la volonté de l’auteur de faire poétique.

°°°

Mary Shelley à propos de la lecture, six mois après la noyade magnifique du génial poète végétarien, dans une lettre à son amie Jane Williams aussi veuve qu’elle: «J’espère que vous lisez, car les livres nous font vivre dans un monde apaisé ».

°°°

Cioran en ses Syllogismes de l’amertume, avec son style toujours trop bien filé à mon goût d’incurable optimiste n’appréciant même pas le chocolat amer : «Au temps où l’humanité, à peine développée, s’essayait au malheur, nul ne l’aurait crue capable d’en produire un jour en série ».

Ce lundi 10 avril. - Déjeuner ce midi avec Metin Arditi. Parfait. Voilà de l’honnête homme comme je l’apprécie. Deux heures durant, en dégustant un lunch japonais à vrai dire médiocre, nous n’avons abordé que des sujets intéressants et, à un moment donné, il m’a fait éclater d’un rire retentissant à propos d’une blague concernant les vieux vêtements de Ruth Dreifuss, dont quelqu’un se demande ce qu’elle fait quand ils sont usagés, à qui l’on répond qu’elle les porte…

Bref, j’apprécie autant son esprit vif que ses vastes connaissances et son intérêt pour les gens et les choses de la vie.

Mon millionnaire préféré - le seul que je connaisse au demeurant - me parle d’abord d’un texte de l’économiste John Kenneth Galbraith sur l’histoire de l’euphorie financière et des crises, à dater de celle de la tulipe, en Hollande, au XVIIe siècle, jusqu’au scandale de Swissair et à la catastrophe de 2008, qui nous fait conclure à l’éternel piège de l’hybris. Puis il me raconte comment l’écriture de son Dictionnaire amoureux de la Suisse (qui lui a pris neuf ou dix mois) l’a empêché d’écrire autre chose, et me demande notre adresse postale pour m’envoyer son nouveau livre, consacré à son père. Je lui évoque alors le chapitre Tous les jours mourir de Par les temps qui courent, et par conséquent la dernière journée que nous avons passé avec notre père à nous. Nous parlons aussi de nos enfants respectifs (il sera bientôt arrière-grand-père, et nous grands-parents), de sa naturalisation (où il dit à un élu vaudois qui l’interrogeait à ce propos, que devenir Suisse lui permettrait de critiquer librement ce pays), entre autres sujets dont nous partageons l’intérêt, etc.

°°°

Dans un message qu’il m’envoie ce soir, l’ami Claude Amstutz me dit qu’il est en train de lire le Dictionnaire amoureux de la Suisse, que les libraires et les littéraires, me dit-il, snobent à l’envi, alors que lui l’apprécie tout en regrettant que l’auteur soit si prétentieux. Ce que je conteste aussitôt dans ma réponse, l’assurant du fait que Metin est sûr de lui (?) voire satisfait, mais prétentieux : non. Orgueilleux, pas vaniteux. Comme me le disait notre pasteur Pierre Volet quand je lui demandais ce qui distingue le vaniteux de l’orgueilleux : le premier se vante alors qu’il n’y a pas de quoi, alors que l’autre a lieu de faire la roue, etc.

°°°

Balzac lucide et comme pour se consoler peut-être : « Sur le terrain du cœur, un homme médiocre peut l’emporter sur le plus grand artiste. Là est la justification des femmes qui aiment les imbéciles ».

°°°

Pâques 2017. - Quand on lui demandait l'heure qu'il était, Ella Maillart répondait: il est maintenant. Or maintenant que Pâques se lève sous un ciel de tout le temps, je retrouve mes notes prises à La Nouvelle-Orléans le lendemain du Nouvel-An de mes 33 ans, une année pile avant de retrouver un flirt de nos dix-huit huit ans, ma bonne amie, alias Lady L., que je ne quitterais plus jusqu'en ce jour où nous bouclons nos valises pour rejoindre, en Californie, la première de nos deux infantes qui avait trois mois à la mort de mon père il y a de ça 33 ans et des poussières - mais comment dire tout ça dans le transit temporel chahuté de nos vies ?

Pâques 2017. - Quand on lui demandait l'heure qu'il était, Ella Maillart répondait: il est maintenant. Or maintenant que Pâques se lève sous un ciel de tout le temps, je retrouve mes notes prises à La Nouvelle-Orléans le lendemain du Nouvel-An de mes 33 ans, une année pile avant de retrouver un flirt de nos dix-huit huit ans, ma bonne amie, alias Lady L., que je ne quitterais plus jusqu'en ce jour où nous bouclons nos valises pour rejoindre, en Californie, la première de nos deux infantes qui avait trois mois à la mort de mon père il y a de ça 33 ans et des poussières - mais comment dire tout ça dans le transit temporel chahuté de nos vies ?

°°°

L'exercice de la notation , autant que le journal intime où les carnets volants, est le plus souvent tenu pour un art mineur, mais comment ne pas voir que tout part de ces traces de mains aux parois de Lascaux ou d'Altamira, me disais-je hier en (re)lisant les pages des Jeunes filles en fleur ou le peintre Elstir raconte, dans son atelier plein de ses marines, ce que dit vraiment le porche roman de l'humble église de Balbec si mal observée par son jeune interlocuteur ; et les pages consacrées à ce début de temps retrouvé constituent l'exemple même de l'exercice d'attention auquel j'entends me plier aux States en déployant mon effort d'échapper aux clichés qui ne disent rien.

L'exercice de la notation , autant que le journal intime où les carnets volants, est le plus souvent tenu pour un art mineur, mais comment ne pas voir que tout part de ces traces de mains aux parois de Lascaux ou d'Altamira, me disais-je hier en (re)lisant les pages des Jeunes filles en fleur ou le peintre Elstir raconte, dans son atelier plein de ses marines, ce que dit vraiment le porche roman de l'humble église de Balbec si mal observée par son jeune interlocuteur ; et les pages consacrées à ce début de temps retrouvé constituent l'exemple même de l'exercice d'attention auquel j'entends me plier aux States en déployant mon effort d'échapper aux clichés qui ne disent rien.

°°°

Nous débarquerons demain à San Diego, dont le nom rappelle la colonisation catholique de la Côte ouest, et nous passerons notre première nuit en vue du port militaire plus que jamais en exercice, non sans penser aux nouveaux dangers que laisse craindre, plus qu'au temps de l'intronisation du cow-boy californien, le nouvel Ubu de la ploutocratie impériale; cependant nous nous réjouissons de vivre l'aujourd'hui de demain en notre fugace temps humain...

°°°

J'avais 33 ans cette année-là et je prenais au stylo des notes que je recopiais sur mon Hermès Little Boy a capot cabossé, sans imaginer qu'un jour nous skyperions et grappillerions nos impressions sur nos smartphones avant de les balancer sur le Cloud.

Mais voici qu'il est maintenant et que nous continuons de laisser venir l'immensité des choses, etc.

°°°

Je suis toujours éberlué, à la lecture de Proust (dans les Jeunes filles en fleur) par l’extraordinaire capacité qui est la sienne de recomposer tout un monde détaillé par l’effet d’une prodigieuse imagination à la fois concrète et abstraite, qui multiplie (notamment) les métaphores et les analogies avec une sorte d’extralucidité à large diffusion.

°°°

Je me suis dit cette nuit en subite lucidité d'insomnie, entre trois et quatre heures du matin, que jamais je n'aurai vraiment aimé le voyage. Voyager est assommant. La vogue actuelle des récits de voyage m'insupporte presque autant que l'irruption d'un paquebot américain dans la lagune vénitienne, et je me suis rappelé cette nuit que jamais je n'aurai vraiment su voyager faute d'oser aborder les gens et de me décarcasser sans argent.

Il y a plus de cinquante ans que je me joue la comédie d'aimer ça mais à présent ça suffit: je vais donc essayer vraiment de noter ce que je ressens sans exagérer ni dans le sens de l'exaltation ni moins encore dans celui de la déploration morose, juste dire ce qui est et comment c'est, juste se rappeler ce qui a été et comment cela n'en finira qu'à la fin du tour du jardin.

Une certaine année, notre père a constaté qu'il ne pourrait plus désormais faire le tour de son jardin, et ce fut ensuite comme s'il s'éloignait de nous et de lui-même, sans un mot pour l'exprimer, mais je revois son regard et son silence me parle toujours.

Je me rappelle aussi leurs voyages de retraités en divers pays lointains, malgré sa maladie à lui, ses multiples opérations et ses angoisses à elle, tous deux curieux d'Italie ou de temples mexicains, remuant leurs vieilles nageoires dans les lagons ensoleillés des Antilles ou les baignoires de boue israéliennes, ne dédaignant ni les groupes ni les troupes et revenant fatigués mais heureux, selon leur expression, comme des milliers et des millions de voyageurs organisés que pour ma part j'ai toujours fuis.

Ce qu'il y a de pire dans le voyage c'est de voyager seul, mais voyager à deux n’est souvent qu’un enfer augmenté. Voyager seul, quand on ne sait pas bien s'y prendre, relève au départ du cauchemar angoissant, car il faut partir et l'on fait mine à soi-même de s'en réjouir, après quoi ce ne sont que tracas jusqu'au moment où l'on a posé ses affaires et qu'enfin l'on se retrouve là, peu importe où, que ce soit en Andalousie ou au Japon, dans ce pub de Sheffield où sur les crêtes de haute Toscane, et là c'est comme partout : je suis chez moi comme partout et je ne suis plus que reconnaissance devant cela simplement qui m'attendait en silence. Et dans cet état chantant voyager seul, à deux ou plus si affinités, redevient une grâce...

Ce qu'il y a de pire dans le voyage c'est de voyager seul, mais voyager à deux n’est souvent qu’un enfer augmenté. Voyager seul, quand on ne sait pas bien s'y prendre, relève au départ du cauchemar angoissant, car il faut partir et l'on fait mine à soi-même de s'en réjouir, après quoi ce ne sont que tracas jusqu'au moment où l'on a posé ses affaires et qu'enfin l'on se retrouve là, peu importe où, que ce soit en Andalousie ou au Japon, dans ce pub de Sheffield où sur les crêtes de haute Toscane, et là c'est comme partout : je suis chez moi comme partout et je ne suis plus que reconnaissance devant cela simplement qui m'attendait en silence. Et dans cet état chantant voyager seul, à deux ou plus si affinités, redevient une grâce...

Je décrie le tourisme en cela qu'il est le contraire du voyage quand il se fait à la masse. Le Grand Tour de jadis était une découverte de chaque jour, et lente, et fervente, tandis que l'évasion de la meute est invasion distraite et pillage d'images et simulation festive ou festivalière - à vomir de plaisir.

°°°

Virgile en poète bucolique à la chinoise : « Ici pourtant tu pourrais reposer avec moi cette nuit, sur le feuillage vert. J’ai pour nous des fruits mûrs, des châtaignes fondantes, du lait caillé en abondance. Dans le lointain déjà fument les toits des fermes et du sommet des monts tombent en grandissant les ombres ».

Ce lundi 17 avril. – During the flight to London I read a nice short story by John Cheever, about the sudden love between a charming young lady and a lad, despite of her mother’s choice – but her mother precisely changes her mind in a quite funny way, and the pretentious man she had first elected becomes a bit angry, etc.

Dans la foulée, je lis aussi les premiers chapitres de L’Adieu à Saint-Kilda, premier récit-roman d’Eric Bulliard dont le thème (l’abandon d’une île des Hébrides extérieures par ses derniers habitants, au début des années 30) et l’écriture, vigoureuse et vibrante, m’intéressent et m’épatent aussitôt.

Dans le vol nocturme de Londres à San Diego, je regarde plusieurs films dont un seul jusqu’au bout en dépit de sa qualité moyenne, à savoir le remake des Sept mercenaires, qui m’amuse à vrai dire plus que le biopic très décevant consacré à Thomas Wolfe, dont j’attendais évidemment beaucoup, après la première déception que m’a valu le feuilleton musical très conventionnel de La La Land, bonnement insupportable en version française…

San Diego, ce mardi 18 avril. - Après notre installation, hier soir, dans le Mariott low cost du front de mer, nos enfants nous ont accueillis dans leur spacieuse maison des hauts de San Diego dont j’ai admiré ce matin l’harmonieuse urbanisation des alentours, dans le genre classe moyenne aisée, au milieu de vastes pelouses et sous de hauts arbres, avec piscine et tennis, jeux d’enfants et bancs pour amoureux néo-romantiques et autres seniors.

Notre chère fille, hier soir, est venue nous chercher à l’aéroport et j’ai été bluffé de la voir zigzaguer avec aisance sur l’autoroute à cinq pistes, mais ce n’était qu’un premier aperçu de la brillante intégration du jeune couple dans l’american way of life, qui n’a d’ailleurs rien de stupéfiant après un séjour d’une année, mais tout de même : Sophie en Amérique !

°°°

Au premier jour de ce nouveau périple américain au niveau du couple, un peu plus d'un an après celui qui nous conduisit du plus haut des Pays-Bas au plus bas du front de mer breton, par Bruges et Cabourg avant le retour diagonal par la douce France aux bourgs plus ou moins déprimés si bien observés par l'acide Michel Houllebecq, de Nantes à Nemours et jusqu'aux collines de Côte d'or et aux bords de Saône inondés, je me dis que sans l'increvable Lady L. je serais resté en ce que Robert Walser appelait son « modeste coin », tout à mon indolence naturelle.

Au premier jour de ce nouveau périple américain au niveau du couple, un peu plus d'un an après celui qui nous conduisit du plus haut des Pays-Bas au plus bas du front de mer breton, par Bruges et Cabourg avant le retour diagonal par la douce France aux bourgs plus ou moins déprimés si bien observés par l'acide Michel Houllebecq, de Nantes à Nemours et jusqu'aux collines de Côte d'or et aux bords de Saône inondés, je me dis que sans l'increvable Lady L. je serais resté en ce que Robert Walser appelait son « modeste coin », tout à mon indolence naturelle.

Et me voici prié de me bouger en Californie, non mais ! Enfin voilà que ce matin, des grandes baies de notre quinzième étage du Marriott donnant sur la baie de San Diego, sur fond de sourd grondement des avions semblant plonger en pleine ville, un regain d'énergie m'est pour ainsi dire infusé par le mouvement concerté de l'immense ville...

Or tout aussitôt on est supposé réviser ses préjugés ! Illico l'observation rapprochée s'oppose aux généralisations devenues de plus en plus abusives, notamment via les réseaux sociaux, et c'est ainsi qu'hier, découvrant l'urbanisation middle classs superbement agencée , sur les hauts montueux de San Diego où notre fille aînée et son compagnon se sont installés pour quatre ans (

notre ingénieur de beau-fils se trouvant représenter en Californie la plus fameuse firme suisse de machines à plier le carton), l'occasion nous aura été donnée d'apprécier l'intelligence d'un plan de quartier rompant avec l'ordinaire chaos de tant de banlieues développées n'importe comment, tel que je l'ai observé, des années 60 à nos jours, aux alentours de la maison de notre enfance...

La notion de beau quartier ne m'a certes jamais fait rêver, mais comment décrier le projet d'un quartier à mieux habiter ? Ceci noté sans la moindre intention de conclure quoi que ce soit sur la supériorité des suburbs californiens par rapport à leurs homologues lausannois ou même danois, non plus qu'à l'habitus des médinas ou des industrieuses termites…

Autre observation dans la foulée : la façon des Américains de porter des shorts, même financiers en retraite ou jeunes théologiens, à quelque chose d'aussi démocratiquement rassurant que l'entregent immédiat des Américaines de tous âges. Je me l'étais dit il y a plus de trente ans au Texas ou à Boston, puis à Los Angeles et à Santa Barbara un lustre plus tard, mais une fumeuse ou un fumeur n'étaient pas encore considérés, en ces temps préludant seulement à la political correctness, comme autant de meurtriers en puissance à chapitrer. En revanche on se réjouit, aujourd’hui, de constater le recul de l'obésité des enfants et les progrès de la méditation non sectaire dont notre fille aînée illustre le souriant bienfait, etc.

San Diego, 20 avril. – Flying to Frisco. Began to read Chomsky’s last book about The End of the American Dream. Good english exercise fo me. Close to Jean Ziegler’s chapter about The Empire’s Strategy in his own last book.

San Francisco, ce 21 avril. – Ce n'est pas d'un coup, comme peut apparaître soudain New York de plein fouet, de face ou de profil, que la splendeur de San Francisco se révèle, mais plutôt au gré de multiples déplacements de points de vue, de rudes montées et de vertigineuses descentes, de parcours latéraux et de mouvements giratoires, entre autres traversées encaissées ou laissant subitement fuir le regard vers des percées lointaines, et le cumul de ces vues se constitue alors en sensation d'ensemble dont l'exaltation se fixe mieux avec le recul d'un bateau faisant le tour de la baie, d'un pont suspendu à l'autre, sur le roulis des eaux fraîches et sous les claques du vent.

°°°

Les francophones moyens que nous sommes, qui plus est de la classe 68, sont censés trouver Frisco (la seule abréviation fait initié, n’est-ce pas) forcément sublime, avec tout l'afflux de références contre-culturelles liées aux mythes d'une génération rompant les amarres de la conformité, mais ce nouvel alignement ne sera pas le nôtre: nous ne ferons pas forcément pèlerinage aux lieux supposés de la bohème mirifique et des légendes vivantes, nous irons où ça nous chante et sans airs entendus, et c'est ainsi qu'hier nous aurons trouvé plus de belle et bonne vie sur les quais d'Embarcadero grouillants de multiples populations bigarrées aux langues de tous les continents que par les ruelles taguées de l’Art Street certifié, les hauts d'Ashbury aux nostalgies hippies homologuées ou les cafés de Castro et ses vieux gays forcément libérés - et demain nous irons par les jardins du Golden Gate ou de Presidio de préférence à Sausalito et sa légende réchauffée, mais gardons-nous pour autant de renoncer à aucun détour improvisé, via City Lights allez donc ! ni aucune surprise.

Les francophones moyens que nous sommes, qui plus est de la classe 68, sont censés trouver Frisco (la seule abréviation fait initié, n’est-ce pas) forcément sublime, avec tout l'afflux de références contre-culturelles liées aux mythes d'une génération rompant les amarres de la conformité, mais ce nouvel alignement ne sera pas le nôtre: nous ne ferons pas forcément pèlerinage aux lieux supposés de la bohème mirifique et des légendes vivantes, nous irons où ça nous chante et sans airs entendus, et c'est ainsi qu'hier nous aurons trouvé plus de belle et bonne vie sur les quais d'Embarcadero grouillants de multiples populations bigarrées aux langues de tous les continents que par les ruelles taguées de l’Art Street certifié, les hauts d'Ashbury aux nostalgies hippies homologuées ou les cafés de Castro et ses vieux gays forcément libérés - et demain nous irons par les jardins du Golden Gate ou de Presidio de préférence à Sausalito et sa légende réchauffée, mais gardons-nous pour autant de renoncer à aucun détour improvisé, via City Lights allez donc ! ni aucune surprise.

°°°

Se retrouver soudain dans le noir des volées d'escalier de bois d'un vieil hôtel style 1900 et des poussières soudain privé de l'usage de son ascenseur de collection, où se voir soudain coupé de toute connection Internet dans l'Etat de la planète où se forge notre avenir numérique : telle fut aussi bien, hier, la surprise paralysant soudain toute une colline à la suite d'une monumentale panne d'électricité. Evohé ! Miracle: la Machine a encore ses failles, sans parler de notre mère la Terre dont les humeurs ne sont point encore tout à fait sous contrôle ainsi que les sismologues, prévenants sinon avenants, l’envisagent pour les temps peut-être prochains...

Ce dimanche 23 avril. – Au cœur de la ville-monde, dans le prodigieux labyrinthe architectural que déclinent deux siècles de styles dégageant une identité sans pareille, une exposition rapprochant deux maîtres de la couleur et du trait irradie ces jours les murs blancs de l'un des plus beaux musées d'art contemporain qui soient.

Rapprocher deux peintres tels que le Français Henri Matisse (1869-1954) et l'Americain Richard Diebenkorn (1922-1993) paraît aller de soi quand on découvre le magnifique ensemble de leurs œuvres continuant pour ainsi dire de dialoguer tant d'années après la mort des deux artistes habités par le même besoin de célébrer la vie par la couleur, mais c'est surtout l'effet révélateur de cette mise en rapport qui enchante, faisant mieux voir la beauté selon Matisse par le regard du plus inspiré de ses admirateurs tout en parcourant, à travers cette filiation unique, un itinéraire illustrant, en deux suites de séquences très représentative, l'évolution non linéaires de deux psalmistes de la couleur qui furent aussi des inventeurs de nouvelles perspectives spatiales, entre figuration épurée et stylisation abstraite.

Deux grands nus féminins, deux « portraits » de fleurs d'un même adorable intimisme, deux intérieurs à l'espace réinventé comme dans un rêve éveillé rigoureux et flottant dans une dimension parallèle illustrent, entre cent autres exemples, ce merveilleux dialogue non concerté où les notions de maître et de disciple s'effacent dans l'affirmation parente de deux visions irréductiblement personnelles, et ça chante et ça danse dans la même poésie radieuse, sensuelle et pensive.

°°°

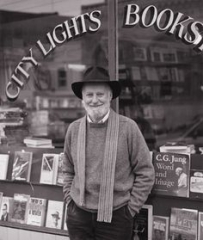

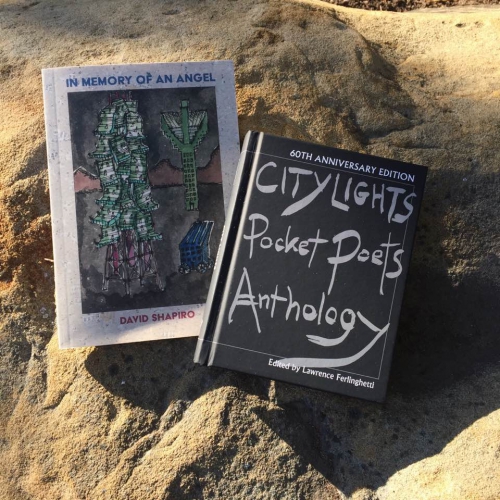

Le foyer de culture vibrionnant de City Lights Books n'est pas qu'un mythe littéraire de plus évoquant une période de créativité hors norme : c'est LA librairie cristallisant, dans un quartier à bigarrures métissées de Chine et d'Italie, une passion de la littérature qui reste vivace selon toute évidence. À preuve: le choix exceptionnel de livres « à lire absolument» qui échappent aux automatiques et souvent débilitants « coups de cœurs » des derniers succès, sous le signe de la qualité, d'une curiosité sans cesse relancée et de la production la plus récente, notamment en matière de pensée et de poésie en volcanique activité.

La danse sur le volcan est alors doublement évoquée par les essais très présents en ce lieu d'un Noam Chomsky , constatant la fin du rêve américain sans ignorer pour autant les forces vives s'opposant à l'écrasante religion du dieu Dollar, et d'une kyrielle d'auteurs vivants - tel le New Yorkais David Shapiro dont City Lights Books vient de publier In the Memory of an Angel - toujours soutenus par la légendaire maison du Mathusalem jamais aligné de ce haut-lieu, en la personne du nonagénaire Lawrence Ferlinghetti.

Un préjugé rassis voudrait que nos cousins d'Amérique, mâcheurs de chewing-gum ou d'insipide marshmallow, fussent pauvres de mémoire et moins portés que nous autres à défendre les valeurs d’intelligence et de sensibilité distinguant l'humaine créature de la brute épaisse, mais l'inculture crasse de l'ubuesque Président actuel ne saurait faire référence !

Ce lundi 24 avril. – Nous avons quitté San Francisco ce matin, en Chevy de location, à destination de la petite station côtière de Capitola, où nous allons passer la nuit dans un BnB ravissant, en bordure boisée d’un quartier de maisons de bois multicolores dominant la baie des hauts d’une petite falaise. Ledit quartier a un passé de prestigieuse villégiature puisque la célébre Mary Pickford y a séjourné au même titre que le gangster Al Capone. Notre petit studio douillet fleure plutôt la classe moyenne supérieure goûtant le kitsch mignard, mais le lieu ne manque pas de charme et nous passons un bon moment au Paradise Beach, comme s’intitule le restau de poissons dont la terrasse domine le petit estuaire.

Quant à la nouvelle étape de notre périple américain, le long de la toujours ébouriffante côte Ouest, elle nous a fait découvrir, sur les hauts de la Carmel Valley où se tastent des vins tout à fait recommandables, des crêtes d'un inimaginable vert tendre nous évoquant à la fois les bords de ciels irlandais et les hautes terres toscanes du côté de Montalcino.

Or, ces résonances de couleurs et de saveurs parentes ne vont pas sans vifs contrastes de nature et de culture - la tosillada mexicaine d'hier soir, arrosée de Merlot de la région, dans l'espèce de saloon de western du Runnig Iron -, et les arbres géants faisant parfois voûte au-dessus de la Cabrillo Highway (dite aussi Route 1), entre San Francisco et Big Sur, autant que l'immensité de l'océan aux eaux tour à tour placides et déchaînées n'auront cessé de nous dépayser et de nous tonifier dans la même alternance de décentrage et de remise au point.

De façon significative, ainsi, le voyage activement vécu - et non subi passivement comme par trop de nos congénères processionnant aujourd'hui aux ordres de leurs Tours Operators - a toujours la vertu de nous resituer dans l'espace et le temps , et c'est ainsi bon pied bon œil que, tout à l'heure, nous reprendrons à l'envers la piste désormais macadamisée des plus ou moins bienfaisants colonisateurs catholiques et apostoliques de jadis, next stop San Luis Obispo...

Bref l'expression-cliché « que du bonheur » s'imposerait dans la foulée même sans avoir pu saluer, dans leurs sanctuaires respectifs, les papillons monarques déferlant en ces lieux entre l'automne et la fin de l'hiver, ni les mémoriaux fléchés des grands dissidents plumitifs que furent Jack London, à Sonoma, John Steinbeck a Salinas ou Henry Miller le faune génial cher à Cendrars mais dont la mythique cabane de Big Sur est ces jours inaccessible du fait des intempestifs ravages naturels de l’hiver dernier.

Bref l'expression-cliché « que du bonheur » s'imposerait dans la foulée même sans avoir pu saluer, dans leurs sanctuaires respectifs, les papillons monarques déferlant en ces lieux entre l'automne et la fin de l'hiver, ni les mémoriaux fléchés des grands dissidents plumitifs que furent Jack London, à Sonoma, John Steinbeck a Salinas ou Henry Miller le faune génial cher à Cendrars mais dont la mythique cabane de Big Sur est ces jours inaccessible du fait des intempestifs ravages naturels de l’hiver dernier.

Enfin pour nous recentrer mieux encore, les mots des poètes nous tiendront lieu de boussole de secours, à commencer par ces quelques vers du beatnik bientôt nonagénaire Lawrence Ferlinghetti: « The world is a beautiful place / to be born into / if you don’t mind happiness not always being /so very much fun/ if you don’t mund a touch of hell / now and then /just when everything is fine / because even in heaven / they don’t sing all the time... »

Ce mardi 25 avril, à Carmel. – Je suis saisi, quasiment envoûté par la (re)découverte de la nature en parcourant les grands espaces califoniens, aujourd’hui jusqu’à Big Sur et ensuite sur les hauts de Carmel - tout cela si tonique et revigorant. En outre composé, la nuit dernière, ce qui me semble un assez beau poème. Nous ne saurons pas encore dimanche, 1er mai de manifs anti-Trump prévues à Los Angeles, pour quelle figure de leur avenir les Français auront voté une semaine plus tard, confrontés à l'alternative de la démagogie raciste recyclant les vieux démons vindicatifs, et d'un vrai pari pour l'avenir dépassant le clivage idéologique de la gauche et de la droite. Mais dire qu’il y en a qui hésitent !

Ce mardi 25 avril, à Carmel. – Je suis saisi, quasiment envoûté par la (re)découverte de la nature en parcourant les grands espaces califoniens, aujourd’hui jusqu’à Big Sur et ensuite sur les hauts de Carmel - tout cela si tonique et revigorant. En outre composé, la nuit dernière, ce qui me semble un assez beau poème. Nous ne saurons pas encore dimanche, 1er mai de manifs anti-Trump prévues à Los Angeles, pour quelle figure de leur avenir les Français auront voté une semaine plus tard, confrontés à l'alternative de la démagogie raciste recyclant les vieux démons vindicatifs, et d'un vrai pari pour l'avenir dépassant le clivage idéologique de la gauche et de la droite. Mais dire qu’il y en a qui hésitent !

Il y a quarante ans de ça, Denis de Rougemont, grand penseur d'une Europe des cultures qui excluait la réussite d'une union fondée sur le profit et le nationalisme, publia un livre intitulé L'Avenir est notre affaire, dont les positions radicales en matière d'écologie firent ricaner à gauche comme à droite.

Il y a quarante ans de ça, Denis de Rougemont, grand penseur d'une Europe des cultures qui excluait la réussite d'une union fondée sur le profit et le nationalisme, publia un livre intitulé L'Avenir est notre affaire, dont les positions radicales en matière d'écologie firent ricaner à gauche comme à droite.

Or, parcourant la sublime côte des Etats-Unis avec la femme de ma vie, incarnation même de l'équilibre et de la lucidité généreuse jamais piégée par aucune idéologie politique ou religieuse, dont le grand-père maternel hollandais fut un socialiste convaincu et l'aïeul paternel un officier Suisse pro- nazi, je ne cessais d'égrener, comme l'écho d'une vérité simple, les mots d'un poème d'un des beatniks dont je me sentais si proche dans ma vingtaine, tandis que Neil Young chantait de sa voix haut perchée dans notre Chevy de location - et ces mots signes Lawrence Ferlinghetti disaient à peu près : "Le monde est un magnifique endroit où naître / si l'on admet qu'il n'est pas fait que de plaisir ", etc.

Il est cinq heures du matin à Santa Barbara, je pianote ces observations sur mon I-Phone avant de les balancer sur mon laptop MacPro via cloud, je pense à l'enfant qui agrandira notre famille en octobre prochain et le courage de nos deux filles contribue à retenir nos vieilles peaux du côté de la vie et de ses lendemains, autant qu'une précieuse anthologie poétique publiées à l'occasion des 69 ans de l'édition-librairie City Lights Brooks réunissant des poèmes d'auteurs non alignés de tous les pays, d'Allen Ginsberg à Rafael Alberti en passant par Jacques Prévert et Paul Celan, Pier Paolo Pasolini et Hans Magnus Enzensberger, Dino Campana où William Carlos Williams, entre tant d'autres.

Ce recueil de plus de 300 pages m'aura accompagné sur plus de 1000 kilomètres de San Francisco à San Diego ou nous serons de retour la semaine prochaine, et je fais mienne la pensée introductive de Ferlinghetti situant la poésie hors des replis provinciaux ou académiques et réaffirmant que "tant qu'il y aura de la poésie il y aura de l'inconnu, et tant qu'il y aura de l'inconnu il y aura de la poésie".

Débarquant hier dans le paradis pas tout à fait artificiel de Santa Barbara, je repensai au roman de mon ami Jean-Michel Olivier intitulé L'amour nègre, qui brasse avec l'ironie critique de rigueur la matière la plus contemporaine omniprésente en Californie, comme le font également de nouveaux auteurs tels Quentin Mouron (qui m'était lui aussi bien présent lors de notre folklorique escale à Los Alamos) ou Antoine Jaquier dont le nouveau roman, Légère et court vêtue, rappelle lui aussi l’observation frontale de la réalité propre aux écrivains ou aux cinéastes américains, en s'attachant à un couple d'enfer à la Sailor et Lula, entre Lausanne et Paris.

Enfin je me rappelle ce matin l'ordre donné par Che Guevara - que je n'ai jamais considéré comme un modèle pour ma part - à un Jean Ziegler de se camper « dans le cerveau du monstre » pour mieux l'affronter. Telle est aussi bien la situation d'un Noam Chomsky dans l'Amérique de Donald Trump, et tel notre refus de tout consentement.

Si l'avenir est notre affaire, puisse ladite affaire ne pas se réduire au plan mondialisé des affairistes à la Trump & Co, mais nous sommes confiants n'est-ce pas; même sans nous leurrer sur l'éternelle rapacité du cretinus terrestris, l'humanité de bonne volonté survit vaille que vaille et tiens, voilà qu'un autre Ricain, poète juif new yorkais de premier rang, nous chante quelques mots à se graver au cœur:

Cathedral

And oh the difficult languages !

and oh the easy languages!

Then you left.

When you were a boat

and I was à boat

we hid so much and so well we were finally

unable to find ourselves at all

Yes we left the keys

your fingers were our cathedral

because everything you did was sacred to me.

°°°

Je craignais un peu de m’ennuyer au fil du programme « nature » de notre périple, mais c’est bel et bien le paysage, les arbres immenses et les multiples verts des collines dominant Carmel, après notre virée à Big Sur, qui nous tonifient le plus ; en outre, et de façon plus générale, je me sens bien en Californie, autant à cause du décor naturel que de la tournure réellement démocratique des relations humaines, pour autant que nous puissons en juger en ne faisant que passer ; mais le fait est que les gens sont ici plus avenants et cordiaux qu’en France ou en Angleterre, notamment…

Ce jeudi 27 avril. – Ce soir à Santa Barbara, après une longue étape à travers les montagnes boisées et ensuite par les vastes plaines cultivées se déployant au sud de Salinas entre de hautes collines m’évoquant tantôt la Toscane et tantôt les crêtes du Jura.

Quant à la ville mythique (la série, etc.), j’en redécouvre la très plaisante et centrale rue piétonne, après avoir poussé une pointe jusqu’au théâtre Arlington où nous avions fait escale avec l’Orchestre de la Suisse romande en 1987. Note au passage : que l’accès abusif à la piscine turquoise de l’hotel où nous sommes descendus est qualifié de criminel par une pancarte…

Los Angeles, ce samedi 29 avril. - Lady L. nous a conduits hier à bon port en fin d’après-midi, se débrouillant avec maestria dans la circulation sur cinq pistes. La ville-labyrinthe me semble moins polluée qu’il y a trente ans et nous avons pris nos quartiers dans un très agréable petit hôtel de Beverly Hills, dont la cuisine italienne nous a régalés, avec du vin californien non moins bienvenu.

L’événement du jour a été la visite, cet après-midi, du fabuleux Getty Center des hauts de Los Angeles, dont l’architecture du bâtiment, la collection de peintres européens (entre autres) et les expositions temporaires (notamment sur les Breaking news) nous ont passionnés et ravis.

Comment rester serein dans un monde agité ? Comment accueillir la beauté en milieu factice ? Comment partager ses émotions de manière personnelle et juste ?

Telles sont les questions que je me posais à la proue de l'espèce de grand vaisseau blanc du Getty Center surplombant l'immensité bleutée de Los Angeles, encore sous le coup des sensations violentes et des très douces émotions liées à la traversée des quartiers les plus huppés du monde occidental - les incroyables palais de tous les styles alignés le long de Sunset Boulevard et Bel-Air, sur les hauteurs de Beverly Hills et Hollywood -, le trafic routier frénétique mais dénué d'agressivité et l'apparition de ce magnifique ensemble de bâtiments blancs jouant avec la lumière et se dressant au milieu de grands jardins suspendus au-dessus de la ville déroulant là-bas ses scintillements jusqu'au ruban juste visible de l'océan, enfin l'entrée dans le dédale frais de la pure beauté rassemblée, paradoxe non moins saisissant que tout le reste, par un magnat du pétrole qui rêva quelque temps de devenir écrivain en sa candide jeunesse avant de se lancer plus crânement dans l'accumulation d'une fortune colossale lui permettant ensuite, en collectionneur passionné d'art antique et autres fins produits du génie humain de tous les siècles, de nous offrir tout ça en partage.

Telles sont les questions que je me posais à la proue de l'espèce de grand vaisseau blanc du Getty Center surplombant l'immensité bleutée de Los Angeles, encore sous le coup des sensations violentes et des très douces émotions liées à la traversée des quartiers les plus huppés du monde occidental - les incroyables palais de tous les styles alignés le long de Sunset Boulevard et Bel-Air, sur les hauteurs de Beverly Hills et Hollywood -, le trafic routier frénétique mais dénué d'agressivité et l'apparition de ce magnifique ensemble de bâtiments blancs jouant avec la lumière et se dressant au milieu de grands jardins suspendus au-dessus de la ville déroulant là-bas ses scintillements jusqu'au ruban juste visible de l'océan, enfin l'entrée dans le dédale frais de la pure beauté rassemblée, paradoxe non moins saisissant que tout le reste, par un magnat du pétrole qui rêva quelque temps de devenir écrivain en sa candide jeunesse avant de se lancer plus crânement dans l'accumulation d'une fortune colossale lui permettant ensuite, en collectionneur passionné d'art antique et autres fins produits du génie humain de tous les siècles, de nous offrir tout ça en partage.

En d'autres temps un peu plus moralisants qu'aujourd'hui, les belles âmes que nous étions se demandaient s'il était acceptable d'admirer des œuvres d'art collectionnées par de richissimes industriels, parfois marchands d'armes ou même ex-nazis ? C'était le temps où l'on hésitait aussi à camper sur les plages d'Espagne ou de Grèce jouxtant les prisons du général Franco ou des colonels fachos - et l'autre jour une vieille libraire nattée me demandait encore s'il était admissible d'aller nous balader dans l'Amérique de Trump...

Comme si les States se réduisaient au gesticulant Ubu de la Maison-Blanche, et comme si l'art appartenait à ceux qui l'achètent ou n'était qu'objet de spéculation idéologique - l'art sacré n'est propriété d'aucune église - ou financière.

Les débats sur l'élitisme de l'art, de la même façon, m'ont toujours paru le fait de gens que la quête de sens ou de beauté ne touche pas, et le grand poète de cinéma Pier Paolo Pasolini, intellectuel radical et plus artiste tu meurs, a dit ce qu'il fallait sur le caractère absolument irrécupérable de la poésie et de l'art, lesquels vous confrontent à vous-même devant une peinture rupestre de Lascaux, tel autoportrait hilare de Rembrandt ou telle nuit étoilée de Munch.

Le mérite particulier des collections privées par rapport aux grands musées nationaux, tient au choix souvent personnalisé de tel ou tel mécène, plus ou moins entouré de conseillers avisés, et cela nous vaut, au Getty Center, un choix qui substitue souvent l'originalité surprenante à la quantité, ou la sélection la plus exigeante à l'entassement déploré par un Thomas Bernhard dans son fameux Maîtres anciens.

Ici, plus qu'une flopée de maîtres du Quattrocento, c'est UN Masaccio (Saint André) ou UN Carpaccio (Chasse sur la lagune) qui nous enchantent, ou diverses merveilles antiques ou médiévales très choisies, ou ce jeune hallebardier de Pontormo, ou ce paysage presque abstrait de Corot, ou cette formidable entrée du Christ à Bruxelles de James Ensor, ou cet autre Christ en croix du Greco, ou ce Christ en gloire limousin du XIIe siècle ou la Dame Brunet de Manet, entre autres Turner et Böcklin et cette drôle de tête cornue sculptée dans le bois par Gauguin ou ce Satan exultant de William Blake !

Tout ce bonheur est augmenté par la gratuité de l'entrée en ces lieux et par là débonnaireté radieuse d'un public de tous les âges, à cela s'ajoutant l'autorisation de capter toutes les images qu'on veut et même de se procurer, à l'hyperboutique riche en ouvrages autrement référentiels sur la peinture, la photo et le bricolage créatif tous azimuts, cet album exaltant la cuisine selon Monet...

Et la vue de là-haut, et le ciel en dessus et les anges dorés se la coulant douce dans le bleu, etc.

Et la vue de là-haut, et le ciel en dessus et les anges dorés se la coulant douce dans le bleu, etc.

°°°

Un poncif de longue date affirme que tout est possible aux States, et sans doute y a-t-il du vrai dans ce cliché. Mais qu'en est -il en réalité ? Je me le demandais tandis que nous traversions les hautes terres montueuses, tantôt couvertes de forêts d'une splendide sauvagerie et tantôt évoquant les crêtes de Toscane où les campagnes roulant sous le ciel de l'Alentejo portugais, avec une sensation d'intense liberté butant cependant, à tout moment, sur des panneaux d'interdiction et des clôtures cadenassées interdisant l'accès de voies secondaires qui autoriseraient la moindre échappée hors de la route principale. Visez donc le prochain chemin de traverse et ça ne manquera pas : NO TRESPASSING.

Que cela signifie-t-il ? Que l'interdiction de passer quadrille jusqu'aux étendues semblant désertiques et devenues propriétés privées ? Je me garderai de généraliser mais je traduis une sensation forte de liberté sous condition sans cesse relancée par des mises en garde aux termes légalement contraignants. Si vous enfreignez l'interdiction d'accéder à telle piscine de rêve jouxtant un hôtel, vous commettrez ainsi une "criminal " action, pas moins. Et tentez d'allumer une clope dans les rues de San Luis Obispo : même criminal tango ! Et pourtant quelle réelle impression de liberté en parcourant cette décoiffante Côte Ouest ! Et qui m'empêchera de penser ce que je dis et de dire ce que je pense !?

Avec le dédain des anciens riches snobs, pas mal d'Européens continuent de tenir la culture américaine pour une sorte de sous-produit, quitte à se ruer aujourd'hui sur ses objets les plus "vintages.

Au cœur de la petite ville simili-danoise de Solvang, l'on trouve ainsi un bazar américain cumulant tous les vieux gadgets de la vie pratique célèbrés par la télé depuis les années 50, entre autres enseignes métalliques de pubs légendaires et collection de CD de bons vieux rocks.

Pour 14 dollars, nous avons donc pu nous replonger, sur la fameuse route côtière Number One, dans l'atmosphère lyrico-protestataire des hits de Neil Young à la voix de tête d'éternel ado; et comment ne pas tomber ensuite sous le charme de la rue piétonne de Santa Barbara où les boutiques les plus chics alternent avec des cafés fleurant la bohème estudiantine.

À cette enseigne, c’est par exemple celui dans lequel une petite bibliothèque défraîchie propose deux gros volumes décatis de la Recherche du temps perdu en anglais dans les texte, un exemplaire du Trial de Kafka et un recueil de légendes anglaises illustré par le magicien Arthur Rackham...

Ensuite nous voilà à la boutique du Getty Center de Los Angeles, encore sous le coup de la découverte de la phénoménale collection de peinture européenne et passionnés par une exposition photographique consacrée aux Breaking News, où je tombe sur un essai de John Berger qui évoque les grands imagiers de la photo américaine.

Enfin, pour la touche finale, ce sera un détour par Hollywood Boulevard qui nous vaudra quelques visions oscillant entre le super-kitsch du recyclage cinématographico-commercial et le délire visuel de certaines scènes à la Fellini, etc.

Où bien c'est cette bonne et belle rencontre en 3D, ce dimanche soir, d'un vieil « ami Facebook » au prénom de William, partageant avec moi l'« amitié » non moins virtuelle de Naomi Klein, l'essayiste canadienne anticapitaliste très active sur le terrain écolo - lequel Bill se pointe à notre hôtel avec une bouteille de vin rouge de Sonoma avant de partager, avec Lady L., un savoureux repas à l'italienne bien arrosé !

Peut-on être poète après Shakespeare ? À quoi mène la critique virulente de l'empire américain par Noam Chomsky (avec lequel William a longuement dialogué par courriels avant d'en être déçu, mais ça sussi pourrait se discuter…) et de quoi sera fait l'avenir de nos enfants - Bill et sa moitié ont deux filles, comme nous ?

C’est de cela, entre beaucoup d’autres choses, que nous avons parlé quatre heures durant en nous découvrant de multiples points de vue convergents en dépit de nos trajectoires si différentes - lui est né au Canada, a émigré en Israël et a fait retour aux States après l'assassinat d'Itzhak Rabin...

À ceux qui prétendent que Facebook est un réseau social juste bon à canaliser la jactance actuelle, et qu’Internet est une poubelle, je répnds que c'est par mon blog perso et ensuite sur Facebook, justement, sur l'injonction amicale de l'hyperactif François Bon, que j'aurai rencontré Bona Mangangu l'artiste congolais retrouvé un jour à Sheffield, que mes relations se sont poursuivies avec le poète luxembourgeois Lambert Schlechter, et que se sont multipliés les échanges avec le non moins épatant Maveric Galmiche qui vient de fêter ses vingt ans - sans compter tant d’autres complices de divers pays et moult jeunes filles en fleurs de tous les âges...

On a beau ne pas vouer un culte aveugle à la technologie de pointe et au transhumanisme à venir: c'est bel et bien par Messenger que nous resterons in touch avec William, sur WhatsApp que nous ne cessons de communiquer avec nos infantes et leurs Jules, et via Cloud que je balancerai ces notes d'un nouveau jour se levant sur L.A dont nous partirons tout à l'heure pour San Diego - so have a good day and farewell !

°°°

Noam Chomsky, dans son Requiem for the American Dream : « A significant part of the American Dream is class mobility : you’re born poor, you work hard, you get rich. The idea that it is possible for every one to get a decent job, buy a home, have their children go to school. It’s all collapsed ».

Or, aux yeux de William et de nos enfants établis pour quatre ans aux States, la conclusion « all collapsed » ne passe pas la rampe, pas plus que les gesticulations du redoutable pantin de la Maison-Blanche…

TUEUR. - J’ai retrouvé ce soir, dans le tapuscrit de mes carnets de l’année 2000, la chronique assassine que Jacques Chessex a publiée dans L’Hebdo après la parution de L’Ambassade du papillon, où il ne dit d’ailleurs pas un mot du livre qui a provoqué sa fureur.

TUEUR. - J’ai retrouvé ce soir, dans le tapuscrit de mes carnets de l’année 2000, la chronique assassine que Jacques Chessex a publiée dans L’Hebdo après la parution de L’Ambassade du papillon, où il ne dit d’ailleurs pas un mot du livre qui a provoqué sa fureur.

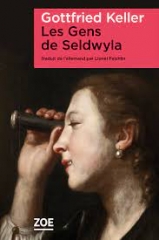

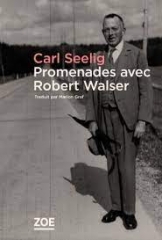

Coup double de fringante volée aux éditions Zoé, avec la parution d’une première édition complète des Gens de Seldwyla, nouvelles emblématiques de Gottfried Keller, et la version originale des fameuses Promenades avec Robert Walser de Carl Seelig, dans un nouvelle traduction en français «fédéral» et une mise en perspective éclairante.

Coup double de fringante volée aux éditions Zoé, avec la parution d’une première édition complète des Gens de Seldwyla, nouvelles emblématiques de Gottfried Keller, et la version originale des fameuses Promenades avec Robert Walser de Carl Seelig, dans un nouvelle traduction en français «fédéral» et une mise en perspective éclairante.

«La Suisse n’existe pas», proclamait le slogan culturel de Ben Vautier visant à prouver le contraire à l’expo de Séville, en 1992, dans un bel élan d’avant-garde béni par l’officialité et l’élite la plus chic, et l’on sourit au rappel de ce qui semble aujourd’hui une bravade «choc» passée de mode en lisant deux livres d’une totale fraîcheur qui sentent la Suisse à plein nez: la terre et l’herbe qui faisait rêver Nicolas Bouvier quand il se trouvait au Japon, la campagne et la ville qui se sont chamaillées pendant des siècles, les petites largeurs cantonales et l’appel du large qui a fait faire le tour du monde à l’institutrice Lina Bögli avant Cendrars et Ella Maillart, les cafés du Niederdorf zurichois et leur Keller Stube voisinant avec l’Odéon de Dada et de Joyce, ou l’arrière-pays des sublimes collines d’Appenzell où Robert Walser n’en finissait pas de promener son parapluie, etc.

Gottfried Keller et Robert Walser, tout différents qu’ils fussent, étaient en somme du même bois «suisse» qu’un Ramuz, et tous trois, en poètes «réalistes», auraient sans doute trouvé loufoque une formule telle que «la Suisse n’existe pas», malgré le «quelque chose» de vrai qu’il y a là-dedans, comme il y a du vrai dans l’affirmation de Ramuz selon laquelle la «littérature suisse n’existe pas» ou, balancée l’an dernier par un Michel Thévoz, celle que «l’art suisse n’existe pas»…

Arguties que tout ça ? Paradoxes mondains ou contradictions bavardes ? Plutôt: composantes d’une réalité riche et souvent contradictoire, bonnement présente dans la «conversation» de Walser.

Quant la marche est une démarche…

Rousseau dit quelque part qu’il n’a jamais si bien pensé qu’en marchant, je ne sais plus qui affirmait que le meilleur de la littérature romande était sorti de la cinquième rêverie du solitaire en question, et c’est vrai que la promenade, de Jean-Jacques à Philippe Jaccottet, en passant par Gustave Roud célébrant la marche en plaine ou Charles-Albert Cingria le perpétuel itinérant, fait chez nous autres figure de véritable démarche poétique, avec quelque chose de spécifiquement suisse qu’on retrouve chez Walser autant que, cinquante ans plus tard dans les balades des deux compères Baur et Bindschedler de Gerhard Meier, ou plus récemment dans les longues trottes d’un Daniel de Roulet ou d’un Jean Prodhon.

Mais quoi de «spécifiquement suisse» en cela ? Disons que la constante proximité de la nature y va de pair avec un brassage de culture au sens le plus large, où le dialogue joue parfois un rôle majeur.

À cet égard, les Promenades avec Robert Walser, consignées dans un récit au charme savoureux, constituent un modèle du genre, autant par leur contenu littéraire et humain que par le «montage» très particulier élaboré par Carl Seelig.

Lucidité et mémoire d’un « zéro » social

Lorsque Carl Selig, chroniqueur littéraire et poète zurichois dans la quarantaine, dont la fortune personnelle lui a déjà permis d’aider financièrement plusieurs auteurs, se pointe pour la première fois à la maison de santé cantonale d’Appenzell Rhodes-Extérieures, à Herisau, Robert Walser, âgé de 58 ans, au « visage enfantin tout rond, fendu comme par la foudre, les joues un peu rouges, les yeux bleus et une courte moustache dorée », lui apparaît avec sa cravate de travers et ses dents en mauvais état, et tout de suite un détail noté en dit long : alors que le médecin-chef Otto Hinrischen , qui a autorisé cette première promenade, fait mine, en bon paternaliste, de fermer le dernier bouton de la veste de son pensionnaire, celui-ci se rebiffe en dialecte bernois « mélodieux »: « Non, celui-ci doit rester ouvert !»

On voit le tableau. En outre Seelig a été averti par la sœur aînée de Walser : Robert est «extrêmement méfiant». Alors de préciser dans son premier récit que «le silence fut la passerelle étroite sur laquelle nous nous sommes rejoints». Mais dans une autre lettre la version sera un peu différente, selon laquelle Walser et lui se sont tout de suite parlés naturellement et beaucoup.

On voit ainsi illico que le récit de Carl Seelig est construit, fidèlement sans doute pour l’essentiel mais correspondant au regard – très intelligent, sensible et cultivé d’ailleurs – du compagnon de route qui s’implique lui-même et souvent pour le meilleur.

Le «montage» de Seelig brasse la matière de ces balades en détaillant à la fois les charmes du paysage, la beauté de telle vieille façade ou de telle servante bien fessue, le menu des repas toujours bien arrosés, engloutis après des dizaines de bornes à pied à ne cesser de parler, et le résumé très vivant voire dialogué de ces conversations où l’on parle de tout : des nuages («ils ont un air d’amitié, comme de bons camarades silencieux, tout de suite grâce à eux le ciel s’anime, s’humanise » de la tyrannie à l’époque de la montée du nazisme, de Staline juste après sa mort (« J’ai toujours été dégouté par l’encens qu’il exigeait qu’on répande autour d e lui »…), de la beauté (« la beauté vraie, la beauté du quotidien, se révèle plus subtilement dans la pauvreté et la simplicité », du tourisme croissant (« On voyage beaucoup trop aujourd’hui. Les gens partent en troupeaux dans les pays étrangers et se comportent avec un sans-gêne absolu, comme s’ils étaient chez eux »), de l’intervention américaine en Corée («orgueil imbécile, arrogant, cupide, en quoi le combat pour la liberté d’un grand peuple d’ancienne culture concerne-t-il les Américains ? »), de la souffrance parfois fertile pour l’écrivain («sans l’expérience de l’échafaud et de la Sibérie, Dostoïevski n’aurait pas pu écrire »), des écrivains et des livres qu’il a aimés (Keller et Goethe viennent en tête, Eichendorff ou Gotthelf quand il ne sermonne pas), etc.

La mémoire de Walser, que Seelig dit justement « prodigieuse», lui permet de raconter de nombreuses anecdotes significatives remontant à sa jeunesse et à ses innombrables rencontres et lectures, et le «ton» si particulier de l’écrivain se retrouve dans les observations du promeneur. Mais Carl Seelig n’est pas en reste, qui s’intègre parfaitement dans ce « tableau » avec des portraits de femmes d’exception, notamment.

Dès leur première promenade, Walser évoque ses débuts d’écrivain couronné d’insuccès, si l’on ose dire, qui doit beaucoup à sa méfiance instinctive envers les chapelles littéraires et la « lèche » qui lui donne la nausée. Du même coup, parlant de ses années les plus productives (sept ans à Berlin après sept ans à Zurich, et ensuite sept ans à Bienne, il critique les «années honteuses» vécues par « la plupart des écrivains» pétris de haine après la Première Guerre mondiale, alors que selon lui la littérature doit rayonner de bienveillance : « On décernait les prix littéraires à de faux sauveurs ou au premier maître d’école venu ». Or son propre «déclin» est lié selon lui à son refus de s’aplatir ou de donner des leçons. Mais c’est sans aigreur qu’il reviendra, durant ces vingt ans de promenades, sur le fait qu’il se considère comme un raté social, et chaque fois que Carl Seelig proteste en lui rappelant la considération qu’il s’est acquise auprès des meilleurs auteurs (d’un Kafka ou d’un Hesse, notamment), Walser s’énerve comme l’impatientent les éloges et autres commémorations, nouvelles publications de ses œuvres et prix littéraires que Seelig cherche à lui obtenir .

Rejet de toute littérature qui rappellerait l’exil de Rimbaud ? Non, le cas est tout différent. Humilié de toujours, mais à la fois résigné dans sa mélancolie; taxé de schizophrénie et se laissant en somme faire, Walser ne se plaint pas. Il est vrai qu’il n’écrit plus, alors qu’on lui a proposé un arrangement qui le lui permettrait, mais lui-même refuse tout privilège par rapport aux autres pensionnaires de l’institution : comme eux il s’astreint aux plus humbles travaux consistant à plier des bouts de carton et à trier des ficelles…

Un écrivain « à l’oral »

Cela étant, sa parole est bel et bien la prolongation de ses écrits, et ce qu’il dit recoupe souvent et prolonge ce qu’on a lu dans ses romans.

Le 28 janvier 1934, au cours d’une longue marche qui conduit les promeneurs de Saint-Gall à Rorschach, Walser raconte comment il a composé ses Rédactions de Fritz Kocher, à Zurich, dans la rue où Lénine a vécu, et pourquoi il n’a pas « réussi » à s’imposer comme écrivain : « D’emblée, mes débuts littéraires ont dû donner l’impression que je me moquais du bourgeois, comme si je ne le prenais pas tout à fait au sérieux. On ne me l’a jamais pardonné. Voilà pourquoi je suis toujours resté un zéro tout rond, un gibier de potence ». Et dans le L’Institut Benjamanta, le plus magique de ses romans - qu’il dit préférer d’ailleurs aux autres pour sa « fantaisie poétique » -, son double romanesque dira exactement la même chose. Mais Walser ne se flatte pas pour autant d’avoir été «une sorte de vagabond», n’écrivant jamais pour séduire le public et se «fichant du beau monde», buvant énormément durant ses années berlinoises et se rendant «assez impossible» au lieu d’imiter un auteur adulé à la Hermann Hesse.

Or le paradoxe est que c’est ce personnage d’inadapté qui lui a valu de devenir un «auteur culte» après sa mort – une figure clinquante qu’il aurait détestée -, du genre « perdant magnifique » complaisamment célébré par la jeunesse occidentale des années 60-80, alors qu’il estime que « rien de grand ni de durable n’est jamais sorti d’une existence vagabonde » et défend les petits-bourgeois en lesquels il voit les gardiens de la civilisation.

Les anarchistes de salon, ou les « fans » d’un Walser «rebelle» bondiront à la découverte de réflexions qui n’ont rien de «réactionnaire» pour autant : « Même si sa stupidité peut parfois énerver, le petit-bourgeois n’est pas pour autant, tant s’en faut, aussi insupportable que l’homme de lettres qui croit qu’il est de son devoir de donner des leçons de morale au monde entier»…

À préciser, enfin, que les Promenades avec Robert Walser ne sont pas forcément la meilleure introduction à l’œuvre de celui-ci, mais en constituent un complément inappréciable, auquel la postface d’un triumvir (Lukas Gloor, Reto Sorg et Peter Utz) ajoute des informations inédites révélatrices, notamment sur l’ambivalence de la prise en charge littéraire de Walser par Seelig, à la fois louable et abusive après la mort de l’écrivain, tant il est vrai qu’à l’inverse de Max Brod «sauvant» l’œuvre de Kafka contre la volonté de celui-ci, Carl Seelig a failli détruire les inédits de Walser qu’il s’était pour ainsi dire appropriés…

Walser renard, et Keller hérisson

La coïncidence de la parution des Promenades avec Robert Walser et des dix nouvelles réunies dans Les Gens de Seldwyla de Gottfried Keller offre une sorte de «multipack» suisse aux résonances multiples qu’il m’a paru intéressant de signaler ensemble à la lectrice et au lecteur.

L’essayiste anglais Isaiah Berlin faisait une distinction, valable pour les écrivains et le artistes autant que pour les savants (ainsi que le souligne le physicien Freeman Dyson) entre hérissons et renards. Les premiers, tout concentrés, « creusent » leur œuvre sur place, tels un Ramuz ou un Gottfried Keller, précisément ; et les seconds, tels un Cingria, un Bouvier ou un Walser, grappillent avant de revenir au terrier avec leur prise.

Cela étant, le hérisson Keller a pas mal de points communs avec le renard Walser, à commencer par une « suissitude » à la fois centrale et périphérique, ou plus précisément un solide ancrage dans le « village » populaire, la nature et les usages d’une humanité vue d’un œil à la fois très réaliste et très sensible à la féerie.

Je ne parlerai ici que de la première des nouvelles de cette nouvelle édition complète des Gens de Seldwyla – intitulée Pancrace le boudeur et très walsérienne de tournure mais avec une verve «flamande» propre à Keller: l’histoire d’un garçon terriblement bougon foutant le camp de son trou de province pour courir les monde, comme tant de Suisses migrants, et revenant au pays avec la peau du lion qu’il a héroïquement affronté et occis…

En 1952, le grand passeur que fut Walter Weideli présentait un choix de nouvelles tirées des Gens de Seldwyla, traduit en bon français un peu lisse par Charly Clerc sous le titre de Trois justes, dans une préface qui situait bien l’œuvre de Gottfried Keller dans l’histoire politique et sociale de notre pays, en ces termes immédiatement sympathiques : «Nous sommes entre amis et il fait bon se trouver plusieurs à aimer les mêmes choses », avant de préciser que « si un poète nous parle plus précisément de notre pays et de nous-mêmes, gens de ce pays, de nos mœurs, de nos désirs et de nos limites, nous l’écoutons avec une attention toute particulière , je dirais presque avec reconnaissance ».

Et de conclure comme on n’ose plus le faire aujourd’hui. «Je vous souhaite d’aimer Gottfried Keller». Ce qui vaut évidemment pour Robert Walser dont le même Weideli avait admirablement ressaisi le ton et la touche de l’écriture dans sa traduction de L’Homme à tout faire, peut-être la meilleure introduction à l’univers walsérien où se découvre bel et bien cette fameuse Suisse qui-n’existe-pas…

Carl Seelig, Promenades avec Robert Walser. Traduit par Marion Graf. Editions Zoé, 221p. 2021.

Robert Walser. L’Homme à tout faire. Traduit par Walter Weideli. L’Âge d’Homme, Poche Suisse, 2000.

Gottfried Keller, Les gens de Seldwyla. Traduit par Lional Felchlin. Zoé, 645p. 2021.

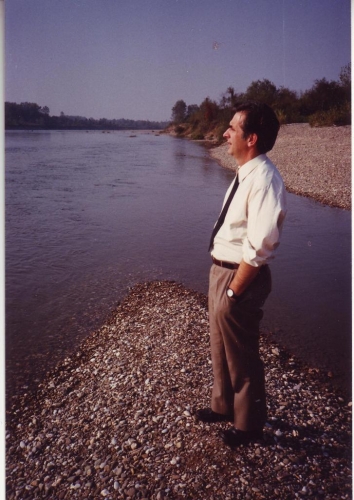

En mémoire de Vladimir Dimitrijevic, alias Dimitri, mort le 28 juin 2011.

Celui qui pense au gisant seul et nu / Celle qui a de la peine / Ceux que la nouvelle a terrassés / Celui qui pense aux enfants du défunt / Celle qui voit dans cette mort un Signe du destin / Ceux qui se rappellent tant d’heures passées en sa compagnie hors du temps / Celui qui se rappelle les rhumatismes articulaires du quadra vaticinant comme si de rien n’était mais assez chiant à d’autres moments où tout allait bien / Celle qui se rappelle sa belle jeunesse de Vitellone à Belgrade vers 1952 / Ceux qui jouissent de rappeler ses défauts / Celui qui se rappelle les derniers mots de Migrations de Milos Tsernianski : « Les migrations existent. La mort n’existe pas ». / Celle qui lui a été fidèle jusqu’au bout / Ceux qui voient en lui l’éternel jeune homme / Celui qui lui commandera une noisette tout à l’heure au Café de la Mairie de la place Saint-Sulpice / Celle qui a gardé ses cartes postales d’un peu partout / Ceux qui savent qu’il se jugeait lui-même très durement et se taisent par conséquent / Celui qui se sent envahi par la présence de cette absence / Celle qui rapporte tout aux instants qu’on pourrait dire les minutes heureuses de cette vie / Ceux qui se disent indifférents à ce décès parmi d’autres /Celui qui se rappelle la traversée de la Côte d’or à bord d’Algernon au printemps 1974 quand la nature exultait / Celle qui a toujours cancané à son propos / Ceux qu’il a blessés / Celui qui l’observait de loin dans cette rue de Lausanne où il se tenait penché sur un étal de bouquiniste et qui donnait un surcroît d’existence au dit étal / Celle qui se flatte de lui avoir posé des questions dérangeantes à la radio suisse / Ceux qui en savent plus sur l’homme après la rencontre de celui-là / Celui qui aimait le contredire / Celle qui en avait marre de le voir mimer les films japonais ou suédois / Ceux qui le trouvaient juste odieux et lui en veulent toujours de ne pas leur avoir versé leur dû / Celui qui sait ce que signifient les longs silences enregistrés sur la bande magnétique où il raconte sa découverte à six ans des cadavres couverts de fleurs dans les rues de Belgrade / Celle qui allait avec lui à la porte de la prison où croupissait son père aux côté de Milovan Djilas / Ceux qui se retrouvaient à la Taverne des entrepôts dans la lumière des samedis matins / Celui qui se rappelle Pierre Jean Jouve tiré à quatre épingles et ses pantalons à lui flageolants sur ses savates / Celle qui le voit encore le jour de la mort de Staline à Kalemegdan / Ceux qui étaient avec lui sur le quai de la gare de Lausanne lorsque les Zinoviev ont débarqué / Celui qui l’a vu houspiller Jean Ziegler sur un stand du Salon du Livre /

Celui qui se rappelle son récit du premier jour de sa petite entreprise consacrée à balayer les locaux comme la novice débarquant au couvent de Sainte Thérèse enfin tu vois le genre / Celle qui a préféré parler d'autre chose quand il insultait les Musulmans de Bosnie / Ceux qui se sont éloignés de lui pour se protéger sans espérer le protéger de lui-même / Celui qui ne lui passait rien / Celle qui lui passait tout / Ceux qui changeaient de trottoir à son approche / Celui qui a beaucoup réfléchi à ce qu'est vraiment la fidélité en amitié sans conclure à vrai dire / Celle qu'amusait son côté despote dont elle se fichait en le singeant / Ceux qui pensaient "Comédie humaine" en l'observant / Celui que son hybris faisait l'apparenter aux bâtisseurs paranos / Celle qui l'a mise en garde contre l'auto-destruction dostoïevskienne / Ceux qui le croisaient tous les midis au Milk Bar / Celui qu'il a soutenu en dépit (ou à cause) de sa dépendance grave à la dope / Celle qui l'appelait mon petit Oblomov / Ceux qui n'en auront jamais fait le tour et qui n'en demandent d'ailleurs pas tant / Celui qui se méfiait de sa cruauté émotive / Celle qui l'aimait en dépit de sa muflerie / Ceux qui ne toucheront pas au secret de l'ami disparu, etc.

Celui qui se rappelle son récit du premier jour de sa petite entreprise consacrée à balayer les locaux comme la novice débarquant au couvent de Sainte Thérèse enfin tu vois le genre / Celle qui a préféré parler d'autre chose quand il insultait les Musulmans de Bosnie / Ceux qui se sont éloignés de lui pour se protéger sans espérer le protéger de lui-même / Celui qui ne lui passait rien / Celle qui lui passait tout / Ceux qui changeaient de trottoir à son approche / Celui qui a beaucoup réfléchi à ce qu'est vraiment la fidélité en amitié sans conclure à vrai dire / Celle qu'amusait son côté despote dont elle se fichait en le singeant / Ceux qui pensaient "Comédie humaine" en l'observant / Celui que son hybris faisait l'apparenter aux bâtisseurs paranos / Celle qui l'a mise en garde contre l'auto-destruction dostoïevskienne / Ceux qui le croisaient tous les midis au Milk Bar / Celui qu'il a soutenu en dépit (ou à cause) de sa dépendance grave à la dope / Celle qui l'appelait mon petit Oblomov / Ceux qui n'en auront jamais fait le tour et qui n'en demandent d'ailleurs pas tant / Celui qui se méfiait de sa cruauté émotive / Celle qui l'aimait en dépit de sa muflerie / Ceux qui ne toucheront pas au secret de l'ami disparu, etc.

(Liste jetée dans l’isba en réfection, où seront rangés tous les livres de L’Age d’Homme. Le lieu sera connu des générations futures et suivantes sous l’appellation de Nach Dom (Notre Maison), selon le mot d’Alexandre Zinoviev. Vladimir Dimitrijevic est mort le 28 juin 2011, fête nationale serbe, à l'âge de 77 ans. La livraison du journal littéraire Le Passe-Muraille, d'octobre 2011, lui est entièrement consacrée consacrée).

Vladimir Dimitrijevic. Personne déplacée. Entretiens avec Jean-Louis Kuffer. L’Age d’Homme. Poche suisse No, réédité en 2010.