Dans un roman qui a le charme brillant et la profonde malice des comédies de Billy Wilder, Jonathan Coe fait revivre celui-ci par la voix d’une femme subissant, un peu comme la fameuse Fedora mais sans mélo, un début de vieillissement, lequel est aussi celui du cinéaste et du romancier – et le nôtre à toutes et tous. Un superbe roman à lire si possible après avoir vu le film qui l’inspire…

Dans un roman qui a le charme brillant et la profonde malice des comédies de Billy Wilder, Jonathan Coe fait revivre celui-ci par la voix d’une femme subissant, un peu comme la fameuse Fedora mais sans mélo, un début de vieillissement, lequel est aussi celui du cinéaste et du romancier – et le nôtre à toutes et tous. Un superbe roman à lire si possible après avoir vu le film qui l’inspire…Certains (et plus encore certaines) paniquent parfois devant les inexorables avancées de l’âge, que d’autres prennent avec plus de distance, de philosophie, de légèreté ou d’humour, selon leur tempérament, comme c’est le cas de Calista – Grecque d’origine et Londonienne d’adoption - à l’approche de la soixantaine, entre ses deux filles (la «pas-de-problème» et la «que-des-problèmes»…) et un mari sympa qui partage sa passion pour le cinéma et un peu moins son goût particulier pour le brie de Meaux…

Au cinéma, Calista a voué sa carrière de compositrice de musiques de films, mais c’est en amont de celle-ci, quarante ans plus tôt, que nous la rencontrons, lorsque, ne sachant à peu près rien du 7e art, en sa vingtaine toute fraîche la lançant à la découverte des States en compagnie d’une autre jeune fille, elle se retrouve un soir à la table d’un certain Monsieur Wilder, flanqué de son épouse Audrey, et d’un autre couple formé par un Monsieur Diamond et de sa piquante Barbara.

Comment, à la suite de cette première rencontre, Calista, maîtrisant l’anglais aussi joliment que sa langue maternelle, devient l’interprète préférée de Messieurs Wilder et Diamond (celui-ci étant le scénariste de celui-là) sur le tournage d’un film aux «extérieurs de rêve», à Corfou et environs, chacune et chacun l’apprendra en lisant le roman de Jonathan Coe, à moins qu’elle ou il ne préfère, comme je m’y suis employé, voir d’abord le film Fedora pour en découvrir ensuite les circonstances du tournage – puisque c’est (notamment) de ça qu’il est question dans Billy Wilder et moi…

La fin d’un certain âge d’or…

Fedora n’est certes pas un «chef-d’œuvre absolu», mais c’est une sorte de sombre bijou à coloration de conte moral frotté de mélo fantastique, un peu décousu parfois et carrément défaillant à certains égards (le doublage peu compréhensible des voix des deux personnages féminins principaux), dont les défauts – d’ailleurs reconnus par le réalisateur – ne font qu’accentuer le drame personnel vécu par celui-ci à la fin des années 70, à la fois par rapport à Hollywood et au passé tragique des siens (à commencer par sa mère) lié à l’extermination des juifs. De fait, la « forme » du film est comme éclatée, son scénario aussi confus que le chaos de l’Histoire avec sa grande hache, et c’est en tout cas ce que le roman de Jonathan Coe, après de nombreux autres témoignages biographiques ou même autobiographiques – l’auteur est très précis sur ses nombreuses sources détaillées en fin de volume -, permet de mieux comprendre.

Somme toute, Fedora, après le flop de la merveilleuse Vie privée de Sherlock Holmes, datant de 1976 , est le chant du cygne de Billy Wilder et du cinéma américain de l'âge d'or en train de se diluer dans le grand spectacle et la violence de plus en plus exacerbée voire gratuite (des Dents de la mer à Taxi driver), alors que de « jeunes barbus » à la Spielberg montent en puissance ; ce qui n’empêchera pas à la fin du roman, Billy Wilder de rendre hommage à la Liste de Schindler et à Martin Scorsese.

En outre, avec un clin d’œil aux films «cultes» dédiés aux gloires hollywoodiennes en déclin, de Gloria Swanson à Greta Garbo, Fedora est un chant à la fois nostalgique et railleur et, «last but not least», une manière de règlement de compte avec l’Allemagne nazie.

Où le roman sublime l’anecdote…

Les bons films tirés de grands romans sont assez rares, et plus rares encore (!) les bons romans tirés de films en préparation, et le moins qu’on puisse dire est que Billy Wilder et moi vit et vibre, en tant que roman - et malgré sa traduction manquant parfois de finesse -, autant par la présence de ses personnages que par ses situations et ses modulations narratives, comme ce bout de scénario où l’on voit Billy Wilder répondre à un jeune négationniste au fil de séquences rappelant les débuts de la curée nazie dans les années 30…

Bien mieux que les petits malins, Houellebecq compris, qui usent (et abusent) du name dropping ou se contentent de tirer parti opportuniste d’un personnage célèbre, Jonathan Coe, comme son confrère Martin Amis dans son brillantissime roman autobiographique intitulé Inside story, parvient à tirer le meilleur pari romanesque de sujets qui sont à la fois ceux de Billy Wilder et les siens, avec le même mélange de nostalgie sublimée et de compassion qu’on retrouve dans Fedora.

Si Marthe Keller et Al Pacino ne font que passer dans le roman, les personnages de Billy Wilder et de son compère Iz Diamond acquièrent le statut de vrais personnages de romans, autant par leurs auras respectives que par les valeurs qu’ils défendent sous leurs dehors légers voire cyniques. Or la jeune Calista, ressuscitée par la quasi sexa qu’elle est devenue, a valeur de révélateur pour les deux chers vieux, alors que ce qu’elle vit elle-même «en réalité » nous ramène au film en tournage de nos vies, etc.

Comme un Cormac McCarthy, l’un des derniers grands romanciers américains vivants, constate que tel pays « n’est plus pour le vieil homme », le vieux Billy craint que plus personne n’attende rien de lui et des gens de sa génération. Or Calista tâche de lui prouver le contraire, et revoir Certains l’aiment chaud ou Sunset Boulevard pourrait bien nous rajeunir encore et encore, en attendant le prochain roman de Jonathan…

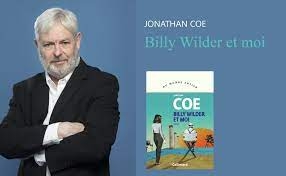

Jonathan Coe, Billy Wilder et moi. Gallimard, coll. « Du monde entier », 295p.