De la suite de ces années je ne revois plus les après-midi : il n’y aura plus désormais, avec Galia, d’après-midi, je ne revois aucune de nos après-midi lorsque nous vivons ensemble et après l’avoir quittée, tout le temps de l’arrachement après m’être arrachée à elle, après avoir cassé de la vaisselle, un soir sans après-midi, je me retrouve pantelant, le soir seulement, et seul, le soir à rôder de par les rues vides et sans portes, le soir à revenir seul à mes livres ou à mon atelier ou seul à revenir à quelques amis longtemps négligés pour ne pas inquiéter Galia, qu’elle sache qu’il n’y a qu’elle et jamais l’après-midi, personne l’après-midi surtout quand elle n’est pas là, le théâtre la requiert alors, ou le cinéma, il n’y aura pas de place pour aucune hésitation, or elle me sent hésiter et c’est par là qu’elle m’attrape, que fais-tu l’après-midi ? qu’as-tu donc fait de cet après-midi ? où étais-tu pendant que je répétais ? pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone ? viendras-tu à ma première ? qu’as-tu écrit ? où en est mon portrait ? tu me manques déjà, est-ce que je te manque ? dis-moi, qu’as-tu fait de ce foutu après-midi pendant que nous étions à répéter à la table ?

Je les vois à la table, selon l'expression des théâtreux, ils sont à la table à préparer la pièce, et je pense : ils se prennent la tête, selon l’expression même de Galia, ils se prennent la tête autour de Laszlo à préparer la pièce alors que nous pourrions nous balader cet après-midi à ne faire que nous taire dans la lumière de l’après-midi, mais en réalité je suis moi aussi à ma chose : à ne faire que faire.

La pièce ne se fera pas, je le sens : je le pressens, je le sais. J’entends : notre pièce, notre long métrage à nous. Leur pièce à eux : je ne sais pas, mais la nôtre: sûrement non, elle ne se fera pas. Tout me porterait à croire, évidemment, et à espérer que ce soit La Cerisaie déconstruite par Laszlo qui n’aboutisse pas, où Galia est censée jouer contre son personnage de Lioubov, selon l’intention de Laszlo tout décidé à monter la pièce contre Tchekhov. Au mieux, je pourrais espérer, « contre » Galia, qu’elle-même flanche et renonce à ce projet qui la contrarie de toute évidence depuis le début mais qu’elle a commencé à défendre en constatant ma propre réserve - c’était notre troisième semaine de cohabitation à la Datcha et l’ivresse des débuts commençait de retomber, mais bientôt j’aurai dit et répété, devant les amis de Galia, combien cette façon d’aborder Tchekhov me semblait fausse, ce qu’elle pensait évidemment elle-même sans me permettre, au demeurant, de laisser apparaître une faille entre elle et celui qui lui avait confié ce premier rôle hyper-important, selon son expression, et depuis lors toute hésitation de ma part relance un argument et bientôt une de ces controverses que nous envenimons sans nous en rendre compte, dénuées au reste du moindre rapport avec la déconstruction de Laszlo.

Au premier regard ce fut, dans la tabagie du Caveau des arts, l’émouvante beauté de Galia qui me toucha au cœur et partout où il y a de la vie, de l’âme aux amourettes. Tout de suite cette émouvante beauté diffusa dans ces corps visibles et invisibles qu’évoquent à peu près le mot âme et le mot amourette au pluriel animal; tout de suite l’émouvante beauté de Galia m’atteignit à fleur de peau, qu’une onde lente irradia, et par la peau qui est la gaine de l’âme, au coeur de l’être, dans son creuset où gît la semence qui est sang de vie future et d’esprit ; Galia dans les fumées et le tapage du Caveau des arts : tout de suite, conduit jusque-là par son frère Sacha : tout de suite je la vis au milieu de tous les artistes avérés ou se tenant pour tels, tout de suite je la vis au milieu de personne et avec une telle intensité qu’elle vit que je la voyais et me vit la voir avec une telle émotion qu’à mon tour je la vis me voir et plus personne autour de nous, tout soudain son émotion à elle m’était apparue - mais peut-être m’illusionnais-je ? peut-être me faisais-je du cinéma ? peut être était-ce ruse de femme, je ne sais, je ne savais rien alors, à vingt ans même sonnés, de la femme en dehors de Merline qui n’était qu’une femme-enfant, ou de Milena qui n’était elle aussi qu’une femme-enfant, ou de quelques autres femmes-enfants encore, je n’étais pas documenté non plus et déjà je faisais rire Galia dans le Caveau des arts, au milieu de ses amis artistes ou prétendus tels, déjà je la faisais éclater de son rire éclatant, mais écoutez donc, mes amis, le maltchik dit ne rien savoir de la femme en tant que femme, sur laquelle il va se documenter, est-ce touchant, mais venez voir, viens par là puisque tu es artiste à tes heures, tu vois que je suis documentée, venez-venons, et toi aussi Sachenka…

A la Datcha le disque de Fauré de notre première nuit tourne tout seul une après-midi entière: c’est le seul souvenir de cette inoubliable après-midi où nous nous retrouvons, après la désastreuse veille au soir, seuls et perdus, quand enfin nous nous sommes réellement perdus et que nous nous rappelons, en ces heures très précises de la douleur apaisée par les mots, ces heures que jamais nous ne revivrons, ces heures pour rien, nous disons-nous avec bonheur et mélancolie, ces heures qu’ont été nos heures à ne rien faire que nous aimer dans l’éblouissement des premiers jours sans heures, de la nuit à la nuit.

C’est peut-être cela l’amour fou : c’est de se déchirer comme ça. C’est cela : ce sera tous les matins dès l’éveil dans tes cheveux mols de ton odeur, ce sera tous les soirs, ce sera de recommencer de se faire du mal et de mieux apprendre, chaque jour, à mieux se faire du mal, ah m’aimes-tu ? m’aimes-tu assez ? et comment, comment m’aimes-tu, montre-moi…

Je devrais lui montrer chaque matin. Je ne devrais penser qu’à ça dès l’éveil. L’amour fou se reconquiert tous les matins. Nous nous sommes tourmentés hier soir une énième fois et maudits, mais elle attend à présent que je la rassure et lui répète qu’elle est tout pour moi et qu’elle sera QUELQU’UN au théâtre ou au cinéma. Or elle voit que je regimbe et du coup elle me traque jusqu’à sentir la faiblesse alors que je devrais être fort. Fort dès l’aube. Fortiche. Maciste à sa dévotion. Nous nous sommes toujours gaussés de Maciste et Rambo, Galia et moi, mais je devrais faire au moins semblant. Rouler de platonesques mécaniques et lui balancer des pains fictifs en lui jurant qu’elle est Miss Taganka.

Cependant le coup de foudre n’a pas été qu’illusion : le coup de foudre s’est bel et bien produit dans cette cave bohème, au milieu des artistes avérés ou se la jouant et où Galia faisait elle-même l’artiste enjouée ; le coup de foudre est advenu au su et au vu de tous les amis artistes de Galia et autres traîne-patins, il s’est bel et bien produit comme un moment de théâtre ou de cinéma, mais ensuite il eût fallu ajouter du temps au temps et, à la première vie fracassée de Galia dont il ne lui restait que le petit Aliocha qui jamais ne me reconnaîtrait vraiment, il me l’avait dit les yeux dans les yeux, j'eusse dû ajouter une nouvelle vie enrichie de ma propre semence faute de quoi toute vie à trois serait impossible - et de cet après-midi, tant d’années après, je la regarde à travers les années et je la revois au milieu de ses amis musiciens et comédiens qui me voient la regarder, je la vois me regarder qui regarde ses amis plasticiens et ses amis théoriciens à la mords-moi, je la revois et son émouvante beauté continue de me déchirer : quelque chose s’est bel et bien passé, une autre vie s’est offerte quelque temps, et mille autres vies éventuelles, mais étions-nous faits pour jouer ensemble cette pièce ou ce film à ce moment-là, – aurions-nous jamais pu jouer, Galia et moi comme, des années après, je jouerais les yeux fermés avec Ludmila ?

De Merline, en revanche, je ne me rappelle que nos après-midi : il n’y a entre nous que des après-midi à découvrir nos corps dans la claire forêt, et comme une musique de clavecin me fait croire à un jeu de poupées, et c’est cela précisément : nous jouons à la poupée avec nos corps, et Merline me raconte le Petit et le Grand Véhicule.

Nous sillonnons l’arrière-pays en side-car, je sifflote comme le merle à sa Merline, elle me regarde par en-dessous, enveloppée dans le plaid de poil de chamelle que m’a offert ma mère-grand sévère lorsque le Président m’a offert son vieux side-car, ma mère-grand sévère s’ombragerait d’apprendre que son plaid de poil de chamelle nous servira de couche dans la forêt, mais on n’y pense pas sur le moment, Merline me regarde comme une levrette son Afghan, à la fois soumise et toute au nouveau jeu qu’elle découvre en faisant la soumise pour mieux dominer son Afghan, nous filons comme des nuages effilés dans un ciel bleu typique de cette fin des années soixante qu’on pourrait dire le début de nos années bohèmes, Merline prépare plus ou moins son bac et moi l’un écrit plus ou moins ses premiers papiers sur les livres que lit moi l’autre, mais notre vie est ailleurs, notre vraie vie est l’après-midi, je ne me sens pas plus plumassier qu’elle ne se sent bachotière, elle qui se dit en recherche et n’a de cesse de m’entraîner sur La Voie en quête de La Quête, elle qui voit partout des Signes et voudrait me faire lire Les Quatre Sens de La Vie, elle qui boit le miel de mon être en fermant les yeux, comme Galia ferme les yeux et comme toute émouvante beauté ferme les yeux quand elle se sent monter à fleur de ciel ; et nous jouons, avec Merline, sans voir passer les heures, comme nous avons joué toute notre enfance aux Oiseaux, quand elle n’était que la sœur puînée de sa sœur Laurence, ma sage camarade de catéchisme, à nous éterniser avec toute la bande du quartier, les soirées d’avant les grandes vacances. Avec Merline tout était jeu et cela pourrait durer encore. Malgré l’océan. Malgré son compagnon hindou. Malgré ses cheveux blancs teints de la couleur d’ambre de son clavecin : juste pour jouer une après-midi entière. Avec Merline nous étions faits pour couler avec le Titanic en jouant ou pour en réchapper comme en nous jouant du naufrage, comme nous nous sommes joués de tous les naufrages, elle par la musique et moi, jusqu’à cette après-midi, dans la seule présence songeuse de Ludmila.

Or jouer, Galia en rêvait, mais Galia était trop Galia pour jouer. A la table des théâtreux Galia jouait à jouer, de même qu’elle jouait à jouer notre pièce en guettant mon jugement sur son jeu, qu’elle récusait cependant d’avance, car je n’avais pas à juger son jeu, avait-elle décidé un premier jour sans après-midi, avais-je compris sans même y penser. Dès lors qu’il n’y aurait plus d’après-midi je n’étais plus en mesure de la juger, avais-je compris sans la moindre explication.

Tout le temps que nous avions joué sans y penser, nos premières après-midi à ne rien faire que nous aimer de toutes les façons que les amants bohèmes s’inventent à découvrir ensemble tout ce qu’ils aiment en écoutant Fauré ou Chet Baker, les souvenirs de ma famille sépia et les siens de ses aïeux boyards, nos passions croisées de Schubert et Céline ou de Soutine et Lady Day, notre paresse immense et ta tristesse si gaie, toi qui me disais que ma gaîté celait un puits de larmes, nos enfances effrayées et pareilles, au retrait d’un cœur trop sensible, notre effrayante lucidité et ta façon d’en jouer – tout ce temps-là s’était comme évaporé lorsque Galia, pour la première fois, m’avait demandé ce que je faisais de mes après-midi depuis quelque temps qu’elle travaillait à la table, me reprochant, timidement d’abord, puis avec plus d’assurance, mes hésitations et mes amis, me reprochant de trop hésiter décidément ou de ne pas acclamer assez ses amis à elle, et me revenaient alors, comme une prescience ressurgie de ce qui nous attendait en réalité, les premières réticences des objets de Galia.

Pas touche, avaient commencé de me murmurer les objets de Galia, bas les pattes, ne vous croyez pas chez vous - mais nous étions assez ivres ce premier soir-là, non seulement émus mais assez givrés, aussi la mise en garde des objets de Galia ne m’avait guère inquiété, pourtant leur avertissement s’était bel et bien inscrit quelque part, et dès le lendemain matin, tout étourdi et repu de caresses que je fusse, la même mise en garde des objets de Galia s’était répétée, que je m’étais efforcé d’ignorer, tout à nos effusions et à la conviction que bientôt ils m’accueilleraient, comme tout à l’heure ne pouvait manquer de m’accueillir le petit Aliocha, Galia le prenant sur elle, cependant rien n’y avait fait : les objets de Galia ne m’avaient jamais accueilli depuis lors, par plus qu’Aliocha ne m’avait jamais admis dans son retrait à lui…

(Extrait de L'Enfant prodigue, récit en chantier)

1940

1940

Cet article a paru dans l'édition de 24 Heures du 4 janvier 2008.

Cet article a paru dans l'édition de 24 Heures du 4 janvier 2008.

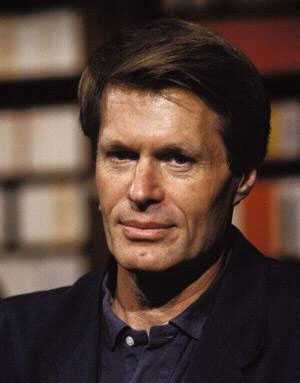

A propos de La Chute. Rencontre avec Bruno Ganz.

A propos de La Chute. Rencontre avec Bruno Ganz. « J’assume le rôle d’Hitler, dans un film politiquement O.K. »

« J’assume le rôle d’Hitler, dans un film politiquement O.K. »

e de Benjamin Constant, mais en plus tendre et perdu, Premier amour est de ces récits qui dévoilent, dans les vapeurs enivrantes de la séduction, ce que la passion amoureuse peut avoir de plus cruel et délétère.

e de Benjamin Constant, mais en plus tendre et perdu, Premier amour est de ces récits qui dévoilent, dans les vapeurs enivrantes de la séduction, ce que la passion amoureuse peut avoir de plus cruel et délétère.