Paul Valéry : « Chaque pensée est une exception à une règle générale qui est de ne pas penser ».

À La Désirade, ce 3 août 2015. – En recopiant à la main les pages dactylographiées de La Vie des gens, je mesure la sûreté de plus en plus flexible et poreuse de ma prose ; et cela même si, du point de vue de la narration, je n’ai pas du tout le souffle d’un storyteller à la Joël Dicker, dont je me réjouis d’ailleurs de lire le nouveau roman.

°°°

Pour nombre de philosophes contemporains, ou plus exactement de profs de philo (ce qui ne revient pas tout à fait au même…), le terme de « métaphysique » fait office de repoussoir, comme s’il s’agissait d’une vieille guenille plus ou moins obscène.

Or il faut l’entendre, dans l’esprit de Rozanov ou d’une pensée contemporaine en phase avec la connaissance (ou l’inconnaissance) actuelle, au sens pour ainsi dire littéral d’ « après » la physique, qui est elle-même « après » ou « avant » on ne sait quoi...

°°°

Une journée n’est pas perdue s’il nous est donné de rencontrer un nouvel artiste, un vrai, tel que le cinéaste Michael Hanecke dont j’ai vu, hier, le film qu’il a consacré au multiple meurtre commis, dans une banque de Berlin, par un jeune homme explosant soudain sans raison apparente, dont le cinéaste tâche d’imaginer, sinon de comprendre, comment il en est arrivé là, dans cette suite des 71 Fragments d’une chronologie du hasard relevant à la fois de la réalité et de la fiction.

On y voit (leitmotiv) un jeune Roumain errer dans les rues d’une grande ville, vivant de petits chapardages ; un vieil homme qui se pointe dans une banque où il se fait rabrouer, au guichet, par sa propre fille ; une petite fille complètement repliée sur elle-même ; un joueur de ping-pong aux gestes compulsifs ; la ville comme un dédale ; des jeunes gens qui jouent au fric et l’apparition d’un revolver ; le jeune garçon qui fait de l’équilibre au bord d’un quai de métro ; le revolver qui change de mains ; le vieil homme qui échange un téléphone virulent avec sa fille tandis que la télé vomit ses images de guerre ; un couple face à face au bord de l’explosion ; le jeune garçon, Roumain, devenant sujet de reportage à la télé ; un autre couple le recueillant ensuite - enfin un puzzle se constitue, qui prend (en partie) son sens dans la déflagration finale du coup de folie du jeune homme.

Or Michael Hanecke explique bien le sens de sa démarche, accordée au sentiment que nous vivons dans une société de communication surdéveloppée dont beaucoup de membres ne communiquent, précisément, plus du tout.

°°°

Rhétorique d’époque – années 60-70 : la gauchiste toujours un peu furieuse parlant, avec sérieux et volupté dans le sérieux, de « surdétermination au sens althussérien », et quand on l’interrompt : « C’est moi qui parle, je n’ai pas fini », avant la conclusion « selon mon analyse ». Ou pour être juste : la, ou le gauchiste…

°°°

Je crois que La Vie des gens vaut par ses touches, qui n’appellent pas forcément de développements mais qui sollicitent l’imagination du lecteur. C’est un roman elliptique et largement ouvert ; c’est plus encore une rêverie.

°°°

Les messages affluent de toute part à qui est attentif.

°°°

Les intellectuels en vue, et surtout les « philosophes », comme s’intitulent aujourd’hui les profs de philo impatients de se pointer sur les plateaux de télé, ne sauraient recourir aujourd’hui aux concepts désuets du Bien et du Mal. Il s’agit bien plutôt de déconstruire ces notions, n’est-ce pas…

°°°

Le camarade Jacques Vallotton, dans son récit intitulé Jusqu’au bout des apparences, m’épate par le côté terre à terre de son observation, qui me rappelle la Sachlichkeit de mon cher Otto Frei, lequel me reprochait toujours (à raison) de ne pas être assez concret.

C’est d’aillleurs grâce à ses conseils (au dam de Dimitri, qui ne m’a jamais bien conseillé) que j’ai remanié Le Pain decoucou pour le meilleur.

Cela étant, ses livres à lui péchaient sûrement par manque de fantaisie et de poésie, comme je le dirai du récit de JacquesVallotton.

Ce lundi10 août. – C’est parti pour l’opération radiologique à l’accélérateur linéaire, que l’on va programmer dès ce jeudi avec le spécialiste de La Providence. Un nouveau scanner doit permettre, lundi prochain, de localiser très précisément la zone à irradier, et ensuite ce seront trente-neuf séances d’affilée. Comme je le disais hier à nos amis, je ne crains pas vraiment la mort, tout en étant férocement décidé à me battre pour rester en vie.

°°°

Voltaire :« Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge ».

Voltaire :« Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge ».

°°°

L’émission Temps Présent de ce soir était consacrée aux drogués du sexe, où l’on a présenté les choses de manière totalement édulcorée et insuffisante, à partir d’un cas peu probant, voire insignifiant. Il suffit d’observer ce qui se passe sur Internet pour se faire une idée de l’Obsession, omniprésente, de milliers voire de millions d’esclaves du fantasme, bien plus inquiétante que la manie de certains « athlètes » de la partie.

En fait, ce genre de reportages bâclés relève essentiellement du voyeurisme, entretenu par ces petits bourgeois moralisants que sont pour la plupart les gens de médias.

°°°

L’Institution de douceur, dont il est question dans La Vie des gens, est une déclaration de guerre à la stupidité et à la vulgarité. Il s’agit de s’opposer à tout prix à l’esprit de destruction et de violence, de dénigrement et de ricanement.

°°°

Je devrais faire plus attention à ne pas m’exposer trop imprudemment sur Facebook.Il suffit, en somme, de rester à la fois naturel et distant, sans tolérer aucune indiscrétion d’ordre personnel. Sus aux complicités prématurées ou non désirées…

°°°

Le roman est une forme de réponse aux questions posées par la vie, modulée par une façon de rêverie où se parlent divers personnages.

°°°

J’ai un peu de peine à réaliser que « j’ai le cancer ». Ce n’est pas vraiment que cela ne me concerne pas, mais je sens plus fortement « la vie », en moi, que « la maladie ».

En fait il me suffit de retrouver « ma phrase » pour me sentir bien portant. Dès que j’écris, c’est parti : je redeviens « immortel »..

°°°

La Vie des gens pose la question du roman actuel et de ses modulations possibles, entre naïveté et lucidité.

Dans Le viol de l’ange, déjà, je posais la question du roman et des nouvelles modulations possibles de sa forme, liée à de nouveaux types de communication, avant même l’apparition des réseaux sociaux.

Dans Le viol de l’ange, déjà, je posais la question du roman et des nouvelles modulations possibles de sa forme, liée à de nouveaux types de communication, avant même l’apparition des réseaux sociaux.

Or ceux-ci sont pris en compte dans La vie des autres, autant que les multiples aspects nouveaux de l’information simultanée.

°°°

La jalousie est l’une des tares constantes affectant les relations humaines dans le milieu littéraire, où chacun joue son verbe contre celui des autres.

Or je me pose la question : pourquoi diable ne suis-je jaloux de personne ?

Réponse en toute lucidité modeste : parce que je suis unique. Ainsi que le notait Virginia Woolf : telle est la base de l’aristocratie naturelle.

°°°

En lisant, dans son ouvrage intitulé Saint-Loup, les pages tellement éclairantes de Philippe Berthier sur Proust, et plus précisément celles qui touchent à l’amitié, notamment à propos des relations de Marcel avec Saint-Loup, je me rappelle que cet imbécile de B. G. a parlé un jour de moi comme d’un « artiste de la brouille ».

En lisant, dans son ouvrage intitulé Saint-Loup, les pages tellement éclairantes de Philippe Berthier sur Proust, et plus précisément celles qui touchent à l’amitié, notamment à propos des relations de Marcel avec Saint-Loup, je me rappelle que cet imbécile de B. G. a parlé un jour de moi comme d’un « artiste de la brouille ».

Or je retrouve, dans les observations de Berthier à propos de M.P., des traits indéniables de ma propre intransigeance en la matière, en plus débonnaire et en moins mondain sans doute en ce qui me concerne.

Ce samedi 22 août. – La rentrée littéraireest annoncée sur de pleines pages du Monde,du Temps et de 24 Heures, mais je dois dire que c’est dans mon propre (ex)journal que la présentation est la plus tapageusement superficielle, indiquant, dans une série d’encadrés juteux, les premiers tirages annoncés des titres les plus vendeurs, classés en « champions » et en « challengers ».Voilà où nous en sommes donc : sous la forme d’une sorte de surenchère sportive « à blanc », dans la retape à la solde des services commerciaux et publicitaires, qui n’en demandent même pas tant.

°°°

Le roman, je veux dire : mon roman, La Vie des gens, vaut aussi par ses ellipses et ses blancs, relevant de l’imaginationdu lecteur. Tout n’y est pas dit, mais l’essentiel est suggéré.

Ce lundi 24 août. – Ayant reçu ce matin le nouveau roman de Joël Dicker, j’en ai lu les 50 premières pages d’une traite, qui m’ont d’abord emballé, comme à la découverte de La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, dont on retrouve la ligne claire et le dynamisme de la narration, avant l’irruption des premiers adjectifs exclamatifs annonçant que tout est super au paradis des formidables ados américains, fils de parents super dans leurs villas formidables.

Cinquante pages de plus et j’étais édifié par rapport à ce glissement du romancier dans les eaux insipides de la niaiserie-qui-positive.

°°°

Après le cap de la centième page du Livre des Baltimore, j’ai le sentiment que le dynamisme narratif remarquable de La Vérité sur l’affaire Quebert est retombé et se dilue dans une espèce d’insignifiance flatteuse, mais je peux me tromper ; surtout, je dois lire ce roman jusqu’au bout pour m’en faire une idée fondée - surtout ne pas me laisser déstabiliser par les POUR et les CONTRE qui se manifestent déjà sur Facebook, de la part de gens qui n’ont pas encoreeu le livre en main…

°°°

JulesRenard, en 1898 : «Littérature française, tire ta langue : elle est bien malade . »

°°°

Je ne vais pas trop m’acharner sur Le Livre des Baltimore, dont la rutilante niaiserie me sidère, mais j’estime pourtant nécessaire, ne serait-ce que par respect pour le talent du jeune égaré, de dire exactement ce que j’en pense, pièces en mains.

On m’a estimé digne d’en juger lorsque je me suis enthousiasmé à propos de La vérité sur l’affaire Quebert; Joël m’a même baptisé The King dans nos échanges personnels, et c’est donc par loyauté, et sans aucune Schadenfreude, que je vais exprimer ma déception en détaillant ses raisons.

°°°

La série Newsroom, consacrée à l’aperçu des comportements d’une brochette de journalistes – dont un présentateur vedette – dans une grande chaîne de télé new yorkaise, est admirablement cadrée et dialoguée, par rapport à l’actualité et aux ambitions de ladite rédaction en matière de transparence et d’honnêteté journalistique, où la patte du scénariste-dialoguiste Aaron Sorkin fait merveille. Je dirai carrément : un auteur, plus encore qu’ un grand pro, l’égal d’un écrivain de premier ordre.

°°°

D’une façon générale, je lutte contre le froid. Dès que je sens le froid chez quelqu’un, je me braque et me blinde, prends la tangente ou me retire, ou alors me défends toutes griffes dehors – attention ça mord !

°°°

Ce que me disait Richard Dindo à propos des critiques de cinéma zurichois: des perroquets. L’impression qu’il avait, en entrant dans une salle pour leur présenter un film : de se retrouver dans une crevasse.

Le même froid quej’ai éprouvé, parfois, au contact des spécialistes de cinéma, aux festivals de Soleure ou de Locarno, ou de certains fonctionnaires de la culture, profs de lettres bien-pensants et autres idéologues de tous bords : ce froid mortel.

Ce samedi 29 août. – J’ai mis ce matin le point final à La Vie des gens, à la page 210, comme prévu par ma « contrainte ». 7 chapitres de 30 pages= 210 pages.

À présent je vais travailler à la révision complète et détaillée de la chose, en affinant chaque phrase si besoin est.

Et voilà : une nouvelle boucle s’est refermée, et vraiment je me sens allégé,délivré d’un poids. Mais après ? me dis-je aussitôt, songeant aux manuscrits que j’ai laissés en plan, de La Fée valse à Mémoire vive, en passant par mes Notes en chemin, sans parler des Tours d’illusion prêt à la publication. Eh bien, reprendre tout ça sur le-champ me fera couper à l’ordinaire déprime du post partum…

°°°

Je reviens à Jules Renard, par L’écornifleur,comme à une base hygiénique revigorante, à la fois surexacte et probe, tonique et non moins déplaisante par son cynisme. Mais la littérature n’est pas toujours bonne à plaire, et cet auteur sec et vif est le meilleur antidote à la sentimentalité vague et au mensonge.

°°°

La stupidité et la vulgarité – autant que la platitude et la hideur – règnent dans le nouvel univers virtuel de la communication de masse, où des millions de voyeurs se regardent se regarder et des millions de jacteurs s’apostrophent sans s’écouter.

À La Désirade, ce lundi 31 août. – J’ai assisté aujourd’hui au mariage de mon neveu Sébastien, naguère disciple d'un chamane de la jungle péruvienne, et de sa belle Taïwanaise, créatrice de mode. La cérémonie s’est déroulée à l’Hôtel de Ville de Vevey, où la débonnaire officière de l’Etat- civil ne semblait pas vraiment étonnée d’entendre de l’anglais traduit du chinois, après quoi nous étions attendus sur la terrasse des Trois-Couronnes pour un apéro où, en compagnie du père de la mariée à dégaine de pirate, je me suis passablement cuité, au point de ne pas bien me souvenir de mon retour à La Désirade, plus ou moins soutenu par Lady L., jusqu’à mon réveil de tout à l’heure (il est 1 heure du matin), où je me suis relevé pour écrire un peu et lire la préface aux Œuvres du naturaliste Jean-Marie Pelt..

°°°

Gustave Thibon : Le grand amour : celui que ses blessures font inaltérable. »

Or le nom de Jonas me hantait depuis quelques jours, passant des heures, tout en conduisant, à capter les notes vocales d’une nouvelle dont le protagoniste porterait ce nom mythique. Sur quoi, saluant au passage les vestiges du Palace pour curistes fortunés, au bord même de la rivière, je me suis retrouvé plongé dans le bain bouillant de Scuol, face aux monts boisés en contrefort du Parc National.

Or le nom de Jonas me hantait depuis quelques jours, passant des heures, tout en conduisant, à capter les notes vocales d’une nouvelle dont le protagoniste porterait ce nom mythique. Sur quoi, saluant au passage les vestiges du Palace pour curistes fortunés, au bord même de la rivière, je me suis retrouvé plongé dans le bain bouillant de Scuol, face aux monts boisés en contrefort du Parc National. Genre backpacker. – Je ne sais si le backpacker pour routards alpins, dont les chambres individuelles se louaient il y a un lustre 55 francs la nuit, existe toujours à Sent, mais c’est au même prix que, bien mieux à mon goût que les trois ou quatre étoiles du lieu, je me suis trouvé une carrée dans le grand hôtel décati du Quellenhof,dont le personnel semble réduit à un couple de Kosovars et les clients à une quinzaine de randonneurs souriants.

Genre backpacker. – Je ne sais si le backpacker pour routards alpins, dont les chambres individuelles se louaient il y a un lustre 55 francs la nuit, existe toujours à Sent, mais c’est au même prix que, bien mieux à mon goût que les trois ou quatre étoiles du lieu, je me suis trouvé une carrée dans le grand hôtel décati du Quellenhof,dont le personnel semble réduit à un couple de Kosovars et les clients à une quinzaine de randonneurs souriants.

Or la montée à l’Albula, côté vallée du Rhin, est d’une étroitesse et d’une sinuosité telles que, sous la constante pression nerveuse des dépassements intempestifs des uns ou des déploiements en danseuse des autres, le parcours en devient réellement stressant – ce qui est un comble dans un environnement d’une telle revigorante sauvagerie.

Or la montée à l’Albula, côté vallée du Rhin, est d’une étroitesse et d’une sinuosité telles que, sous la constante pression nerveuse des dépassements intempestifs des uns ou des déploiements en danseuse des autres, le parcours en devient réellement stressant – ce qui est un comble dans un environnement d’une telle revigorante sauvagerie. Aux marches du Sud. - Passés les hauts gazons pelés de l’Albula rappelant d'autres déserts et sierras d’altitude, la descente vers l’Engadine est ensuite d’une détente parfaite, d’emblée annoncée par la présence de très placides ruminants cheminant paisiblement au milieu de la route, au dam des impatients. Et qu'ils klaxonnent ! Et qu'on les emmerde ou qu'on les encorne !

Aux marches du Sud. - Passés les hauts gazons pelés de l’Albula rappelant d'autres déserts et sierras d’altitude, la descente vers l’Engadine est ensuite d’une détente parfaite, d’emblée annoncée par la présence de très placides ruminants cheminant paisiblement au milieu de la route, au dam des impatients. Et qu'ils klaxonnent ! Et qu'on les emmerde ou qu'on les encorne !

Au tableau vert. – La table de la cuisine des Indermaur est un tableau noir de couleur verte sur lequel l’ancien instituteur (en fait il n’a exercé que peu de temps, avant de vivre de sa peinture) inscrit à l’instant les noms de quatre peintres actuels qu’il estime, que je note aussitôt dans mon carnet volant. C’est sur ce tableau que lui et les siens n’ont cessé de préciser leur pensée par des croquis et autres inscriptions. Chacun de ses enfants, une fois marié, a eu droit à une table-tableau de ce genre. Tout cela me ravit aux anges car j’ai un vieux faible pour la Suisse institutrice dont Thomas Platter, le chevrier devenu grand humaniste, est à mes yeux le parangon.

Au tableau vert. – La table de la cuisine des Indermaur est un tableau noir de couleur verte sur lequel l’ancien instituteur (en fait il n’a exercé que peu de temps, avant de vivre de sa peinture) inscrit à l’instant les noms de quatre peintres actuels qu’il estime, que je note aussitôt dans mon carnet volant. C’est sur ce tableau que lui et les siens n’ont cessé de préciser leur pensée par des croquis et autres inscriptions. Chacun de ses enfants, une fois marié, a eu droit à une table-tableau de ce genre. Tout cela me ravit aux anges car j’ai un vieux faible pour la Suisse institutrice dont Thomas Platter, le chevrier devenu grand humaniste, est à mes yeux le parangon. Auch werde ich bald die Via Mala besuchen. Robert m’a recommandé de voir les nouvelles installations de l’extraordinaire gorge alpine, où coule l’une des deux rivières promises au nom commun de Rhin, et qui servait de passage aux muletiers transitant du Nord au Sud à travers notre pays. La Via Mala, sente maudite, m’attend là-bas au pied de farouches falaises, serpentant entre des vasques d’une eau cristalline comme nulle part ailleurs.

Auch werde ich bald die Via Mala besuchen. Robert m’a recommandé de voir les nouvelles installations de l’extraordinaire gorge alpine, où coule l’une des deux rivières promises au nom commun de Rhin, et qui servait de passage aux muletiers transitant du Nord au Sud à travers notre pays. La Via Mala, sente maudite, m’attend là-bas au pied de farouches falaises, serpentant entre des vasques d’une eau cristalline comme nulle part ailleurs.

À quoi cela tient-il que certaines peintures, comme certaines musiques aussi, nous semblent avoir été peintes ou écrites pour nous ? J’entends pour la millième fois le mouvement lent de la sonate posthume de Schubert, et je me dis : c’est ça, ça c’est pour moi. Et de même, devant ce jeune dormeur éveillé dans son lit survolé par les ombres d'oiseaux de Dieu sait quel augure, me suis-je dit : voilà…

À quoi cela tient-il que certaines peintures, comme certaines musiques aussi, nous semblent avoir été peintes ou écrites pour nous ? J’entends pour la millième fois le mouvement lent de la sonate posthume de Schubert, et je me dis : c’est ça, ça c’est pour moi. Et de même, devant ce jeune dormeur éveillé dans son lit survolé par les ombres d'oiseaux de Dieu sait quel augure, me suis-je dit : voilà… Ecce Homo. – Depuis quarante ans m’accompagne un petit livre de Léon Chestov intitulé La nuit de Gethsémani, dont mon ami Dimitri m’a dit qu’il lui avait sauvé la vie lors de son arrivée en Suisse, lui apparaissant un jour de désespoir dans une vitrine de librairie à Neuchâtel. Or cette méditation de Chestov sur Pascal et son injonction à refuser le monde est marquée par une phrase en forme de croix : « L’agonie de Jésus durera jusqu’à la fin du monde – et, par conséquent, il ne faut pas dormir tout ce temps-là ».

Ecce Homo. – Depuis quarante ans m’accompagne un petit livre de Léon Chestov intitulé La nuit de Gethsémani, dont mon ami Dimitri m’a dit qu’il lui avait sauvé la vie lors de son arrivée en Suisse, lui apparaissant un jour de désespoir dans une vitrine de librairie à Neuchâtel. Or cette méditation de Chestov sur Pascal et son injonction à refuser le monde est marquée par une phrase en forme de croix : « L’agonie de Jésus durera jusqu’à la fin du monde – et, par conséquent, il ne faut pas dormir tout ce temps-là ».

Je lui dis alors que ce que j’aime dans sa peinture est qu’elle fait penser sans mots, danser l’imagination sans concepts, foisonner les associations de sentiments et d’idées sans brides logiques ordinaires, comme dans les rêves. Etnous voici devant sa grande toile aux îles en voie d’immersion, ou comme saisies dans les glaces de quelle mémoire, dont il me dit qu’elle a surgi de ses souvenirs du Yucatan…

Je lui dis alors que ce que j’aime dans sa peinture est qu’elle fait penser sans mots, danser l’imagination sans concepts, foisonner les associations de sentiments et d’idées sans brides logiques ordinaires, comme dans les rêves. Etnous voici devant sa grande toile aux îles en voie d’immersion, ou comme saisies dans les glaces de quelle mémoire, dont il me dit qu’elle a surgi de ses souvenirs du Yucatan… Et nous voici devant ce garçon au maillet de mineur, sous le filon d’or apparu au tréfonds des galeries, mais comment ne pas voir que c’est d’autre chose que d’un symbole qu’il s’agit ? Alors Robert de me raconter son souvenir d’enfant dans une carrière à cristaux et autres minerais précieux. Et moi de lui parler de la mélodie qui nous traverse. Et lui, fièrement insistant, de me faire remarquer que la veine dorée de son tableau est vraiment de l’or vrai, comme en utilisaient les Siennois ou les Byzantins…

Et nous voici devant ce garçon au maillet de mineur, sous le filon d’or apparu au tréfonds des galeries, mais comment ne pas voir que c’est d’autre chose que d’un symbole qu’il s’agit ? Alors Robert de me raconter son souvenir d’enfant dans une carrière à cristaux et autres minerais précieux. Et moi de lui parler de la mélodie qui nous traverse. Et lui, fièrement insistant, de me faire remarquer que la veine dorée de son tableau est vraiment de l’or vrai, comme en utilisaient les Siennois ou les Byzantins…

À la table jouxtant la fontaine d’eau de source et le monumental poirier de plus de trois cents ans lui aussi, Robert évoque l’origine des nombreux châteaux se dressant sur les promontoires de cette contrée du Rhin alpin, de Rhäzuns à Tiefencastel, lieux de passages vers les cols et de péages fondant autant de pouvoirs locaux et de fortunes des grandes familles dont les noms sonnent encore, tels les Von Stampa ou les Von Planta ; et de me rappeler encore que, dans un autre château tout proche s’est déroulé un épisode sanglant de la saga du fameux pasteur politicien chef de Guerre Jörg Jenatsch, mort assassiné à Coire (en 1639) après avoir expulsé les Français des Grisons avec le soutien du roi d’Espagne…

À la table jouxtant la fontaine d’eau de source et le monumental poirier de plus de trois cents ans lui aussi, Robert évoque l’origine des nombreux châteaux se dressant sur les promontoires de cette contrée du Rhin alpin, de Rhäzuns à Tiefencastel, lieux de passages vers les cols et de péages fondant autant de pouvoirs locaux et de fortunes des grandes familles dont les noms sonnent encore, tels les Von Stampa ou les Von Planta ; et de me rappeler encore que, dans un autre château tout proche s’est déroulé un épisode sanglant de la saga du fameux pasteur politicien chef de Guerre Jörg Jenatsch, mort assassiné à Coire (en 1639) après avoir expulsé les Français des Grisons avec le soutien du roi d’Espagne…  Guerre et paix. – On oublie trop souvent que l’histoire de la Suisse a été marquée par d’incessants conflits, à caractère souvent religieux, que notre pays fut longtemps pauvre et que, du service mercenaire européen aux émigrants des siècles plus récents, le Suisse n’a pas fait que traire sa vache et soupirer de béatitude selon l’expression de Victor Hugo.

Guerre et paix. – On oublie trop souvent que l’histoire de la Suisse a été marquée par d’incessants conflits, à caractère souvent religieux, que notre pays fut longtemps pauvre et que, du service mercenaire européen aux émigrants des siècles plus récents, le Suisse n’a pas fait que traire sa vache et soupirer de béatitude selon l’expression de Victor Hugo. N’empêche que, cette fin d’après-midi sereine chez les Indermaur, je me dis qu’à découvrir cette grande maison vibrante de passé, ce jardin tout bien entretenu, l’atelier et ses outils, les chambres aux lambris boisées où ont grandi les trois enfants, la bibliothèque dont le choix doit quelque chose à l’ancienne libraire que fut Madame, je retrouve toute une civilisation alpine de nos pères et aïeux, commune aux quatre coins de ce pays composite à multiples langues et coutumes.

N’empêche que, cette fin d’après-midi sereine chez les Indermaur, je me dis qu’à découvrir cette grande maison vibrante de passé, ce jardin tout bien entretenu, l’atelier et ses outils, les chambres aux lambris boisées où ont grandi les trois enfants, la bibliothèque dont le choix doit quelque chose à l’ancienne libraire que fut Madame, je retrouve toute une civilisation alpine de nos pères et aïeux, commune aux quatre coins de ce pays composite à multiples langues et coutumes.

De l’eau au moulin. – La maison des Indermaur fut jadis un moulin, comme le rappelle le lieudit Mühle, mais la grande pierre ronde de l’ancienne meule restant là pour le décor sans ostentation, ou la pierre granitique de l’escalier d’entrée, fleurant également l’établissement séculaire, n’excluent pas pour autant la meilleure connexion à l’Internet.

De l’eau au moulin. – La maison des Indermaur fut jadis un moulin, comme le rappelle le lieudit Mühle, mais la grande pierre ronde de l’ancienne meule restant là pour le décor sans ostentation, ou la pierre granitique de l’escalier d’entrée, fleurant également l’établissement séculaire, n’excluent pas pour autant la meilleure connexion à l’Internet. Or c’est par ce réseau-là que nous avons appris, ce jour même, que tel PDG de la multinationale Nestlé avait affirmé sur le ton de celui qui a le sens des réalités, au dam des rêveurs attardés que nous sommes, qu’il faudrait envisager sérieusement, bientôt, de privatiser l’eau de la planète, étant entendu que l'accès à l'eau n'est en rien un droit humain.

Or c’est par ce réseau-là que nous avons appris, ce jour même, que tel PDG de la multinationale Nestlé avait affirmé sur le ton de celui qui a le sens des réalités, au dam des rêveurs attardés que nous sommes, qu’il faudrait envisager sérieusement, bientôt, de privatiser l’eau de la planète, étant entendu que l'accès à l'eau n'est en rien un droit humain.

Travail d’abord. – La présence de l’artiste est signalée, aux passants, par les sculptures dominant et entourant son atelier, mais attention : on ne le dérangera pas comme ça. Pas du tout qu’il lésine sur la relation vivante ou qu’il y ait chez lui du misanthrope, mais le travail prime et ces jours il sera pris, très pris, de l’aube au crépuscule il sera pris tout entier par ses « Figuren », justement, qu’il installera l’an prochain à Bad Ragaz dans une grande exposition triennale.

Travail d’abord. – La présence de l’artiste est signalée, aux passants, par les sculptures dominant et entourant son atelier, mais attention : on ne le dérangera pas comme ça. Pas du tout qu’il lésine sur la relation vivante ou qu’il y ait chez lui du misanthrope, mais le travail prime et ces jours il sera pris, très pris, de l’aube au crépuscule il sera pris tout entier par ses « Figuren », justement, qu’il installera l’an prochain à Bad Ragaz dans une grande exposition triennale. Le poirier tricentenaire.– Le jour déclinant, c’est ensuite à Almens, à trois coups d’ailes en contrehaut de là, que nous nous retrouvons pour un frichti improvisé – en l’absence de la fée des lieux - devant l’arche tricentenaire des Indermaur flanquée d’un formidable poirier du même âge. Et là encore, partout, autour de la maison et dans chaque pièce, sur les terrasses et au bord du petit étang aux esturgeons, vers le torrent d’à côté où suspendus à la Porte du Vent : partout ces « Figuren » de tous formats - cet équilibriste là-haut dont la barre se découpe dans le ciel ou ce danseur bondissant, cette femme hiératique ou cet homme de bronze sur le flanc duquel s’est posé, magiquement, un grand papillon de nuit en forme de cœur...

Le poirier tricentenaire.– Le jour déclinant, c’est ensuite à Almens, à trois coups d’ailes en contrehaut de là, que nous nous retrouvons pour un frichti improvisé – en l’absence de la fée des lieux - devant l’arche tricentenaire des Indermaur flanquée d’un formidable poirier du même âge. Et là encore, partout, autour de la maison et dans chaque pièce, sur les terrasses et au bord du petit étang aux esturgeons, vers le torrent d’à côté où suspendus à la Porte du Vent : partout ces « Figuren » de tous formats - cet équilibriste là-haut dont la barre se découpe dans le ciel ou ce danseur bondissant, cette femme hiératique ou cet homme de bronze sur le flanc duquel s’est posé, magiquement, un grand papillon de nuit en forme de cœur...

Voltaire :« Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge ».

Voltaire :« Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge ».  Dans Le viol de l’ange, déjà, je posais la question du roman et des nouvelles modulations possibles de sa forme, liée à de nouveaux types de communication, avant même l’apparition des réseaux sociaux.

Dans Le viol de l’ange, déjà, je posais la question du roman et des nouvelles modulations possibles de sa forme, liée à de nouveaux types de communication, avant même l’apparition des réseaux sociaux. En lisant, dans son ouvrage intitulé Saint-Loup, les pages tellement éclairantes de Philippe Berthier sur Proust, et plus précisément celles qui touchent à l’amitié, notamment à propos des relations de Marcel avec Saint-Loup, je me rappelle que cet imbécile de B. G. a parlé un jour de moi comme d’un « artiste de la brouille ».

En lisant, dans son ouvrage intitulé Saint-Loup, les pages tellement éclairantes de Philippe Berthier sur Proust, et plus précisément celles qui touchent à l’amitié, notamment à propos des relations de Marcel avec Saint-Loup, je me rappelle que cet imbécile de B. G. a parlé un jour de moi comme d’un « artiste de la brouille ».  Repartir. – Après nos 7000 bornes de novembre dernier à travers la France atlantique et l’Espagne, via le Portugal, mon séjour de janvier en Tunisie et les échappées tous azimuts d’une vingtaine de films au tout récent Festival de Locarno, l’envie de me replonger dans le Haut-Pays romanche m’est venue avec celle de rencontrer enfin, chez lui, le peintre et sculpteur grison Robert Indermaur aux visions duquel je venais de consacrer une centaine de variations poétiques dans mes Tours d’illusion.

Repartir. – Après nos 7000 bornes de novembre dernier à travers la France atlantique et l’Espagne, via le Portugal, mon séjour de janvier en Tunisie et les échappées tous azimuts d’une vingtaine de films au tout récent Festival de Locarno, l’envie de me replonger dans le Haut-Pays romanche m’est venue avec celle de rencontrer enfin, chez lui, le peintre et sculpteur grison Robert Indermaur aux visions duquel je venais de consacrer une centaine de variations poétiques dans mes Tours d’illusion. Délire débile. – Autant dire que la lecture, en train, de la dernière chronique de Jacques Pilet, dans L’Hebdo, intitulée Un air de délire, m’a paru aussi salutaire que le coup de gueule récent de l’ancien ministre UDC Adolf Ogi appelant lui aussi à faire barrage aux initiatives de plus en plus inquiétantes de son compère de parti. Wahsinn ! conclut Ogi - folie catastrophique!

Délire débile. – Autant dire que la lecture, en train, de la dernière chronique de Jacques Pilet, dans L’Hebdo, intitulée Un air de délire, m’a paru aussi salutaire que le coup de gueule récent de l’ancien ministre UDC Adolf Ogi appelant lui aussi à faire barrage aux initiatives de plus en plus inquiétantes de son compère de parti. Wahsinn ! conclut Ogi - folie catastrophique! Le château du parvenu. - En voyant défiler les paysages de notre beau pays aux fenêtres du train, j’ai pensé à nos enfants de plus en plus ouverts au monde – ne serait-ce que pour aller y travailler comme y furent contraints nos aïeux – et c’est avec un bonheur mêlé de rage que, saluant à la gare de Coire le violoneux d’Indermaur peint sur le mur, j'ai passé en mode voiture de louage pour gagner la vallée dans laquelle m’attendait mon ami l’artiste, à l’entrée de laquelle se dressent les murailles médiévales du château de Rhäzuns où Blocher le paysan parvenu se la joue tyranneau national …

Le château du parvenu. - En voyant défiler les paysages de notre beau pays aux fenêtres du train, j’ai pensé à nos enfants de plus en plus ouverts au monde – ne serait-ce que pour aller y travailler comme y furent contraints nos aïeux – et c’est avec un bonheur mêlé de rage que, saluant à la gare de Coire le violoneux d’Indermaur peint sur le mur, j'ai passé en mode voiture de louage pour gagner la vallée dans laquelle m’attendait mon ami l’artiste, à l’entrée de laquelle se dressent les murailles médiévales du château de Rhäzuns où Blocher le paysan parvenu se la joue tyranneau national …

La deuxième fois nous nous sommes retrouvés, par quel hasard épatant, à proximité du pédiluve de l’hippopotame du zoo du Belvédère que je ne m’impatientais pas de ne voir absolument pas bouger. Taoufik était accompagné du petit Wael, son neveu de sept ans, qu’il m’avait dit inquiet de ses rapports avec Allah l’Akbar, et dont je vis surtout, pour ma part, la joie de courir d’animal en animal, jusqu’au petit de l’hippo tremblotant sur ses courtes pattes. En aparté, pendant que le gosse couratait sous le soleil, Taoufik eut le temps de me narrer la visite, chez Ibrahim, de son frère aîné l’éleveur de poulets, roulant Mercedes et pas encore vraiment remis de la chute de Ben Ali. Comme je lui avais répété les premières observations de mon ami Rafik sur l’ambiance générale de cette société où «tous font semblant », il m’a regardé sans me répondre, le regard lourd, triste et qui en disait long.

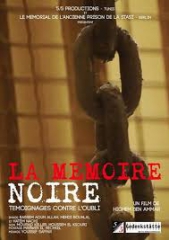

La deuxième fois nous nous sommes retrouvés, par quel hasard épatant, à proximité du pédiluve de l’hippopotame du zoo du Belvédère que je ne m’impatientais pas de ne voir absolument pas bouger. Taoufik était accompagné du petit Wael, son neveu de sept ans, qu’il m’avait dit inquiet de ses rapports avec Allah l’Akbar, et dont je vis surtout, pour ma part, la joie de courir d’animal en animal, jusqu’au petit de l’hippo tremblotant sur ses courtes pattes. En aparté, pendant que le gosse couratait sous le soleil, Taoufik eut le temps de me narrer la visite, chez Ibrahim, de son frère aîné l’éleveur de poulets, roulant Mercedes et pas encore vraiment remis de la chute de Ben Ali. Comme je lui avais répété les premières observations de mon ami Rafik sur l’ambiance générale de cette société où «tous font semblant », il m’a regardé sans me répondre, le regard lourd, triste et qui en disait long. À l’invite de l’éditeur Habib Guellaty, que j’avais rencontré à la Fondation Rosa Luxemburg, lors de la projection de La Mémoire noire d’Hichem Ben Ammar, je me réjouissais d’entendre, en lecture, le livre tout récemment paru d’Emna Belhaj Yahia, auteure déjà bien connue en ces lieux, intitulé Questions à mon pays et que j’avais acquis et lu d’une traite dans la première moitié de ma journée. Philosophe de formation, romancière et essayiste, Emna Belhaj Yahia, dont je n’avais rien lu jusque-là, m’a tout de suite touché par la simplicité ferme et droite de son propos, qui se module comme un dialogue entre la narratrice et son double. Sans un mot lié aux embrouilles politiques du moment, ce texte limpide et sans trace de flatterie, m’a paru s'inscrire au cœur de l’être politique de la Tunisie actuelle, fracturé et comme paralysé dans sa propre affirmation. Revenant sur le paradoxe vertigineux qui a vu une société se libérer d’un dictateur pour élire, moins d’un an après, les représentants d’une nouvelle autorité coercitive hyper-conservatrice, l’essayiste en arrive au fond de la question selon elle, lié à l’état désastreux de l’enseignement et de la formation dans ce pays massivement incapable en outre, du point de vue des élites culturelles (écrivains, artistes, cinéastes) de présenter un front commun, identifiable et significatif. J'y ai retrouvé les questions que je n’ai cessé de me poser depuis trois ans et plus : où est la littérature tunisienne actuelle ? Que disent les cinéastes de ce pays ? Comment vivrais-je cette schizophrénie dans la peau de mon ami Rafik ?

À l’invite de l’éditeur Habib Guellaty, que j’avais rencontré à la Fondation Rosa Luxemburg, lors de la projection de La Mémoire noire d’Hichem Ben Ammar, je me réjouissais d’entendre, en lecture, le livre tout récemment paru d’Emna Belhaj Yahia, auteure déjà bien connue en ces lieux, intitulé Questions à mon pays et que j’avais acquis et lu d’une traite dans la première moitié de ma journée. Philosophe de formation, romancière et essayiste, Emna Belhaj Yahia, dont je n’avais rien lu jusque-là, m’a tout de suite touché par la simplicité ferme et droite de son propos, qui se module comme un dialogue entre la narratrice et son double. Sans un mot lié aux embrouilles politiques du moment, ce texte limpide et sans trace de flatterie, m’a paru s'inscrire au cœur de l’être politique de la Tunisie actuelle, fracturé et comme paralysé dans sa propre affirmation. Revenant sur le paradoxe vertigineux qui a vu une société se libérer d’un dictateur pour élire, moins d’un an après, les représentants d’une nouvelle autorité coercitive hyper-conservatrice, l’essayiste en arrive au fond de la question selon elle, lié à l’état désastreux de l’enseignement et de la formation dans ce pays massivement incapable en outre, du point de vue des élites culturelles (écrivains, artistes, cinéastes) de présenter un front commun, identifiable et significatif. J'y ai retrouvé les questions que je n’ai cessé de me poser depuis trois ans et plus : où est la littérature tunisienne actuelle ? Que disent les cinéastes de ce pays ? Comment vivrais-je cette schizophrénie dans la peau de mon ami Rafik ?  L’inénarrable épisode. - J’étais un peu maussade ce matin-là. Il faisait gris aigre au Bonheur International, dont l’isolation défectueuse de ma chambre solitaire laissait filtrer de sournois airs glaciaux, mais il fallait que je fisse bonne figure, tout à l’heure, à la Radio tunisienne où j’avais été invité, avec Rafik Ben Salah, par la belle prof de lettres de la Manouba se dédoublant en ces lieux, au journal de treize heures.

L’inénarrable épisode. - J’étais un peu maussade ce matin-là. Il faisait gris aigre au Bonheur International, dont l’isolation défectueuse de ma chambre solitaire laissait filtrer de sournois airs glaciaux, mais il fallait que je fisse bonne figure, tout à l’heure, à la Radio tunisienne où j’avais été invité, avec Rafik Ben Salah, par la belle prof de lettres de la Manouba se dédoublant en ces lieux, au journal de treize heures.

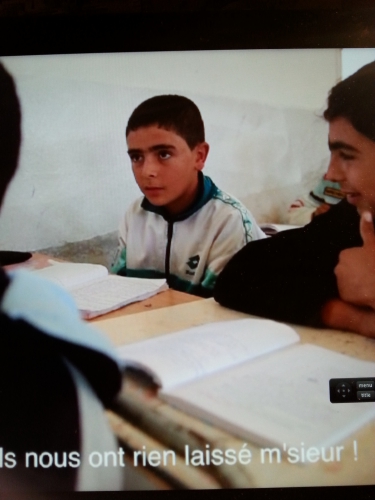

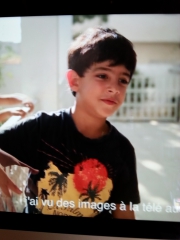

On pense aussitôt à la série romande mémorable des Romans d’ado en regardant Génération dégage, dont les auteurs ont la même façon de faire « oublier » la caméra aux premiers cinq enfants « typés » autant qu’on peut l’être à cet âge. Il y a là Seif,le seul garçon, 9 ans, qui a son profil sur Facebook, constate que la démocratie oblige à porter le niqab ou la barbe (il trouve ça sale) et se réjouit de voir partir Ennahdha. Il y a la petite Maram, 7 ans, qui n’aime pas la démocratie au nom de laquelle on a « tué des tas de morts ». Il y a Chahrazed, 13 ans, qui ne dit que des choses pensées et sensées. Il y a Sarra, 12 ans, qui estime que l’Etat ne doit pas se mêler de religion. Les thèmes défilent (la démocratie, la violence, la politique, Facebook, les manifs), suscitant autant de propos naïfs ou pertinents que la sociologue Khadija Cherif commente à son tour avec beaucoup de tact et réalisme.

On pense aussitôt à la série romande mémorable des Romans d’ado en regardant Génération dégage, dont les auteurs ont la même façon de faire « oublier » la caméra aux premiers cinq enfants « typés » autant qu’on peut l’être à cet âge. Il y a là Seif,le seul garçon, 9 ans, qui a son profil sur Facebook, constate que la démocratie oblige à porter le niqab ou la barbe (il trouve ça sale) et se réjouit de voir partir Ennahdha. Il y a la petite Maram, 7 ans, qui n’aime pas la démocratie au nom de laquelle on a « tué des tas de morts ». Il y a Chahrazed, 13 ans, qui ne dit que des choses pensées et sensées. Il y a Sarra, 12 ans, qui estime que l’Etat ne doit pas se mêler de religion. Les thèmes défilent (la démocratie, la violence, la politique, Facebook, les manifs), suscitant autant de propos naïfs ou pertinents que la sociologue Khadija Cherif commente à son tour avec beaucoup de tact et réalisme.  On n’est plus ici dans l’ambiance politico-médiatique de la Tunisie des manifs, dont la fraîcheur juvénile est par ailleurs très réjouissante dans la conclusion du film, mais dans la réalité terre à terre de la Tunisie profonde, dont le regard des jeunes, fixant la caméra sans trace de cabotinage, interpelle et fait mal.

On n’est plus ici dans l’ambiance politico-médiatique de la Tunisie des manifs, dont la fraîcheur juvénile est par ailleurs très réjouissante dans la conclusion du film, mais dans la réalité terre à terre de la Tunisie profonde, dont le regard des jeunes, fixant la caméra sans trace de cabotinage, interpelle et fait mal. Quelle Tunisie ? – En un peu plus de trente minutes, alliant un propos cohérent de part en part et de très remarquables qualités plastiques (la bande sonore et la musique de Kesang Marstrand sont également de premier ordre), Yassine Redissi et Amel Guellaty ont composé un tableau évidemment partiel mais dont les « couleurs » fortement contrastées sont d’un apport déjà considérable dans l’aperçu d’une réalité tunisienne à multiples faces.

Quelle Tunisie ? – En un peu plus de trente minutes, alliant un propos cohérent de part en part et de très remarquables qualités plastiques (la bande sonore et la musique de Kesang Marstrand sont également de premier ordre), Yassine Redissi et Amel Guellaty ont composé un tableau évidemment partiel mais dont les « couleurs » fortement contrastées sont d’un apport déjà considérable dans l’aperçu d’une réalité tunisienne à multiples faces. Or à quoi ressemblera la Tunisie à venir de ces enfants confrontés, dès leur plus jeune âge, à des notions idéologiques encore abstraites et des réalités très concrètes, des débats et des manifestations vécus en famille, des tensions religieuses, des sacrifices de martyrs (l’immolation de Mohammed Bouazizi) ou des meurtres politiques (l’assassinat de Chokri Belaid) vécus comme des traumatismes collectifs ?

Or à quoi ressemblera la Tunisie à venir de ces enfants confrontés, dès leur plus jeune âge, à des notions idéologiques encore abstraites et des réalités très concrètes, des débats et des manifestations vécus en famille, des tensions religieuses, des sacrifices de martyrs (l’immolation de Mohammed Bouazizi) ou des meurtres politiques (l’assassinat de Chokri Belaid) vécus comme des traumatismes collectifs ?

Gamins à la rue. – Un autre soir, dans l’encombrement routier dantesque de l‘avenue Mohammed V, coincés dans la Twingo de Rafik pestant plus que jamais, voilà que, surgie de nulle part, une poignée de chenapans très sales et très effrontés nous cerne soudain, dont l’un, aux grands yeux noirs terribles me rappelant les Olvivados de Bunuel, me fixe intensément en agitant le chiffon avec lequel il prétend nettoyer notre pare-brise. Mais Rafik : « Je n’ouvre pas ! »

Gamins à la rue. – Un autre soir, dans l’encombrement routier dantesque de l‘avenue Mohammed V, coincés dans la Twingo de Rafik pestant plus que jamais, voilà que, surgie de nulle part, une poignée de chenapans très sales et très effrontés nous cerne soudain, dont l’un, aux grands yeux noirs terribles me rappelant les Olvivados de Bunuel, me fixe intensément en agitant le chiffon avec lequel il prétend nettoyer notre pare-brise. Mais Rafik : « Je n’ouvre pas ! » Vrais et faux pauvres. - Au fil des jours, j’ai vu les mendiants me reconnaître, j’ai commencé de voir le visage de chacune et chacun, je leur filais la pièce sans me dorloter la conscience pour autant. On m’avait dit que de nouveaux pauvres, après Ben Ali, étaient apparus ainsi dans les rues de la capitale, et que certains groupes organisés avaient pris les choses en main à l’instar de nos mendiants européens.

Vrais et faux pauvres. - Au fil des jours, j’ai vu les mendiants me reconnaître, j’ai commencé de voir le visage de chacune et chacun, je leur filais la pièce sans me dorloter la conscience pour autant. On m’avait dit que de nouveaux pauvres, après Ben Ali, étaient apparus ainsi dans les rues de la capitale, et que certains groupes organisés avaient pris les choses en main à l’instar de nos mendiants européens.

Dans la foulée du conteur. – L’ami Rafik a captivé son auditoire en moins de deux, avec une nouvelle qui en dit long sur les relations entre hommes et femmes telles qu’elles subsistent assurément dans le monde arabo-musulman. Le Harem en péril évoque l’installation d’un jeune dentiste dans un bourg de l’arrière pays – on pense évidemment au Moknine natal de l’ecrivain -, dont les hommes redoutent à la fois les neuves pratique acquises en ville, les instruments étincelants destinés à pénétrer les bouches féminines, et plus encore le siège sur lequel les patientes semblent impatientes de s’allonger.

Dans la foulée du conteur. – L’ami Rafik a captivé son auditoire en moins de deux, avec une nouvelle qui en dit long sur les relations entre hommes et femmes telles qu’elles subsistent assurément dans le monde arabo-musulman. Le Harem en péril évoque l’installation d’un jeune dentiste dans un bourg de l’arrière pays – on pense évidemment au Moknine natal de l’ecrivain -, dont les hommes redoutent à la fois les neuves pratique acquises en ville, les instruments étincelants destinés à pénétrer les bouches féminines, et plus encore le siège sur lequel les patientes semblent impatientes de s’allonger. Au début de la séance, les deux jeunes gens s’identifiant à des footballeurs (animaux fortement appréciés sur les stades tunisiens comme on sait), n’avaient pas vraiment l’air concernés ; mais le charme et la vivacité du récit, la saveur des mots renvoyant au sabir local, et la malice un peu salace de la nouvelle ont suffi à « retourner » nos férus de ballon rond, autant que chattes et chiennes…

Au début de la séance, les deux jeunes gens s’identifiant à des footballeurs (animaux fortement appréciés sur les stades tunisiens comme on sait), n’avaient pas vraiment l’air concernés ; mais le charme et la vivacité du récit, la saveur des mots renvoyant au sabir local, et la malice un peu salace de la nouvelle ont suffi à « retourner » nos férus de ballon rond, autant que chattes et chiennes… Et le fait est que le récit de Rafik a suscité un immédiat écho chez ces jeunes gens dont certains, en peu de temps, composèrent des compléments parfois piquants à sa nouvelle – surtout les chattes les moins voilées…

Et le fait est que le récit de Rafik a suscité un immédiat écho chez ces jeunes gens dont certains, en peu de temps, composèrent des compléments parfois piquants à sa nouvelle – surtout les chattes les moins voilées…

Au lendemain de la« révolution », en juillet 2011 où nous y étions avec Lady L., la vision des magnifiques hôtels de la côte, aussi outrageusement déserts que ceux de Sidi Bou Saïd ou de Gammarth, nous avaient réellement attristés. Quel dommage ! avions-nous pensé, sans être nous-mêmes adeptes de ce genre de tourisme, quel gâchis pour les Tunisiens !

Au lendemain de la« révolution », en juillet 2011 où nous y étions avec Lady L., la vision des magnifiques hôtels de la côte, aussi outrageusement déserts que ceux de Sidi Bou Saïd ou de Gammarth, nous avaient réellement attristés. Quel dommage ! avions-nous pensé, sans être nous-mêmes adeptes de ce genre de tourisme, quel gâchis pour les Tunisiens ! Ainsi les médias sont-ils pleins de projets lié, entre autres, à une meilleure mise en valeur de la thalassothérapie (concurrentielle au niveau des prix) ou au développement de « maisons d’hôtes » telles qu’on les voit se multiplier de l’autre côté de la Méditerranée. Et les uns et les autres de pointer les zones polluées ou envahies de déchets, peu compatibles avec l’accueil touristique, sans parler de la hantise (heureusement sporadique) des attaques terroristes…

Ainsi les médias sont-ils pleins de projets lié, entre autres, à une meilleure mise en valeur de la thalassothérapie (concurrentielle au niveau des prix) ou au développement de « maisons d’hôtes » telles qu’on les voit se multiplier de l’autre côté de la Méditerranée. Et les uns et les autres de pointer les zones polluées ou envahies de déchets, peu compatibles avec l’accueil touristique, sans parler de la hantise (heureusement sporadique) des attaques terroristes…

Mais quel bel endroit que la Manouba sous le soleil printanier, et que de belles étudiantes,voilées ou pas, s’égaillaient à présent sur les pelouses en attendant de rejoindre la salle où devait se donner la lecture d’une nouvelle (corsée) de Rafik Ben Salah, Le Harem en péril, dont elles tâcheraient d’imaginer une suite en atelier d’écriture…

Mais quel bel endroit que la Manouba sous le soleil printanier, et que de belles étudiantes,voilées ou pas, s’égaillaient à présent sur les pelouses en attendant de rejoindre la salle où devait se donner la lecture d’une nouvelle (corsée) de Rafik Ben Salah, Le Harem en péril, dont elles tâcheraient d’imaginer une suite en atelier d’écriture…

Le Doyen piraté. - Or une semaine plus tard, à la Manouba, lorsque je racontai cette péripétie au Doyen Habib Kazdaghli, qui avait vécu les événements du Manoubistan au premier rang des affrontements avec un courage et une ténacité impressionnants, le cher homme me sourit avec un clin d’œil éloquent signifiant « bienvenue au club », lui-même ayant subi le même genre d’attaques, auxquelles il aura pallié par le truchement de tiers proches...

Le Doyen piraté. - Or une semaine plus tard, à la Manouba, lorsque je racontai cette péripétie au Doyen Habib Kazdaghli, qui avait vécu les événements du Manoubistan au premier rang des affrontements avec un courage et une ténacité impressionnants, le cher homme me sourit avec un clin d’œil éloquent signifiant « bienvenue au club », lui-même ayant subi le même genre d’attaques, auxquelles il aura pallié par le truchement de tiers proches...

Rosa la rouge

Rosa la rouge Bref: un colosse m'avait repéré de loin, en lequel j'avais déjà reconnu Hichem Ben Ammar, qui me remercia d'avoir fait ce grand détour à pied à seule fin de voir son film, La Mémoire noire; et d'autres personnages aux dégaines impressionnantes, l'un m'évoquant Terzieff ou Artaud par sa belle tête émaciée, et l'autre de stature non moins impressionnante, mais avec plus de rondeur. "Mes protagonistes", se contenta de me lancer Hichem. Deux d'entre les quatre apparaissant dans le film, avec lesquels un débat était prévu après la projection.

Bref: un colosse m'avait repéré de loin, en lequel j'avais déjà reconnu Hichem Ben Ammar, qui me remercia d'avoir fait ce grand détour à pied à seule fin de voir son film, La Mémoire noire; et d'autres personnages aux dégaines impressionnantes, l'un m'évoquant Terzieff ou Artaud par sa belle tête émaciée, et l'autre de stature non moins impressionnante, mais avec plus de rondeur. "Mes protagonistes", se contenta de me lancer Hichem. Deux d'entre les quatre apparaissant dans le film, avec lesquels un débat était prévu après la projection. Frères humains. - Le point commun des régimes autoritaires consiste à "bouffer de l'intello", comme le relève le professeur Habib Melkach au début des Chroniques du Manoubistan, et ce qui frappe alors, dans la répression exercée par Bourguiba contre ses "enfants", est à la fois la disproportion entre les délits reprochés aux étudiants ( pas un ne peut être qualifié de terroriste) et autres affiliés au groupe Perspectives pour la Tunisie, et leur traitement, d'une incroyable brutalité. C'est de cela, sous tous les aspects de la relation entre militants et bourreaux, qu'il est question dans La mémoire noire, dont la portée va bien au-delà de cet épisode historico-politique, un peu comme dans Libera me d'Alain Cavalier.

Frères humains. - Le point commun des régimes autoritaires consiste à "bouffer de l'intello", comme le relève le professeur Habib Melkach au début des Chroniques du Manoubistan, et ce qui frappe alors, dans la répression exercée par Bourguiba contre ses "enfants", est à la fois la disproportion entre les délits reprochés aux étudiants ( pas un ne peut être qualifié de terroriste) et autres affiliés au groupe Perspectives pour la Tunisie, et leur traitement, d'une incroyable brutalité. C'est de cela, sous tous les aspects de la relation entre militants et bourreaux, qu'il est question dans La mémoire noire, dont la portée va bien au-delà de cet épisode historico-politique, un peu comme dans Libera me d'Alain Cavalier. Sous une loupe. - Hichem Ben Ammar ne documente pas les faits avec trop de précision. L'histoire de Perspectives est connue, et l'on peut renvoyer le lecteur au récit intitulé Cristal, de Gilbert Naccache, consigné sur des minuscules feuilles de papier cristal, ou à un autre récit qui a fait date, La Gamelle et le couffin, dont l'auteur, Fathi Ben Haj Yahia, est également très présent dans le film. Le propos du réalisateur est de faire parler ses personnages, quasiment en plan-fixes et comme sous une loupe restituant le grain des peaux, l'éclat des regards, les frémissements d'émotion. Nullement indiscret, son regard est à la fois proche et respectueux, et les thèmes abordés (la tortures dans les caves du Ministère de l'intérieur, le bagne, les relations avec l'extérieur, la lettre bouleversante que lit une femme de prisonnier, l'avilissement inéluctable des tortionnaires, etc.) Sans trace d'esthétisme douteux, il y a du poème dans ce film aux images laissant une empreinte profonde à la mémoire Paradoxalement, en outre c'est un film qui fait du bien. "Mes personnages m'ont beaucoup aidés", m'a confié Hichem Ben Ammar. Et c'est vrai qu'on se sent plus humain en présence de ces belles personnes...

Sous une loupe. - Hichem Ben Ammar ne documente pas les faits avec trop de précision. L'histoire de Perspectives est connue, et l'on peut renvoyer le lecteur au récit intitulé Cristal, de Gilbert Naccache, consigné sur des minuscules feuilles de papier cristal, ou à un autre récit qui a fait date, La Gamelle et le couffin, dont l'auteur, Fathi Ben Haj Yahia, est également très présent dans le film. Le propos du réalisateur est de faire parler ses personnages, quasiment en plan-fixes et comme sous une loupe restituant le grain des peaux, l'éclat des regards, les frémissements d'émotion. Nullement indiscret, son regard est à la fois proche et respectueux, et les thèmes abordés (la tortures dans les caves du Ministère de l'intérieur, le bagne, les relations avec l'extérieur, la lettre bouleversante que lit une femme de prisonnier, l'avilissement inéluctable des tortionnaires, etc.) Sans trace d'esthétisme douteux, il y a du poème dans ce film aux images laissant une empreinte profonde à la mémoire Paradoxalement, en outre c'est un film qui fait du bien. "Mes personnages m'ont beaucoup aidés", m'a confié Hichem Ben Ammar. Et c'est vrai qu'on se sent plus humain en présence de ces belles personnes...

Ma mission revêtait donc un certain aspect publicitaire,mais j’entendais bien rester lucide et critique à propos de ce nouveau phénomène qu’on appelait le « tourisme de masse ». Mes camarades de la Jeunesse progressiste espéraient même une « lecture marxiste », mais là je ne garantissais rien, tant je me sentais en porte-à-faux par rapport au dogmatisme et aux schémas plaqués sur la réalité.

Ma mission revêtait donc un certain aspect publicitaire,mais j’entendais bien rester lucide et critique à propos de ce nouveau phénomène qu’on appelait le « tourisme de masse ». Mes camarades de la Jeunesse progressiste espéraient même une « lecture marxiste », mais là je ne garantissais rien, tant je me sentais en porte-à-faux par rapport au dogmatisme et aux schémas plaqués sur la réalité. Petits Suisses. – Plus de quarante ans plus tard, je me rappelle notre équipée avec un mélange d’amusement et de tendresse. À part un Monsieur Ducommun fondé de pouvoir et sa dame, qui avaient déjà « fait Bali », le groupe en était à ses débuts en matière de circuits culturels,et la curiosité prudente de ces braves gens, leur façon de tout ramener à du connu (« Ah les arènes d’Avenches ! » devant le cirque romain d’El Djem), leur bonne volonté pataude, leur naïveté m’avaient touché. Ainsi de la candeur d’un Monsieur Pannatier, cafetier sierrois en retraite qui avait fait s’arrêter notre bus en plein Chott El-Djerid, dont la plaine salée vibrait sous le soleil terrible. Or, choqué d’y voir une vieil homme marcher tout seul en contrebas de la piste, il avait exigé que Moncef propose, au vieux bédouin ébahi, la bicyclette de marque CILO dont il disposait chez lui à la cave...

Petits Suisses. – Plus de quarante ans plus tard, je me rappelle notre équipée avec un mélange d’amusement et de tendresse. À part un Monsieur Ducommun fondé de pouvoir et sa dame, qui avaient déjà « fait Bali », le groupe en était à ses débuts en matière de circuits culturels,et la curiosité prudente de ces braves gens, leur façon de tout ramener à du connu (« Ah les arènes d’Avenches ! » devant le cirque romain d’El Djem), leur bonne volonté pataude, leur naïveté m’avaient touché. Ainsi de la candeur d’un Monsieur Pannatier, cafetier sierrois en retraite qui avait fait s’arrêter notre bus en plein Chott El-Djerid, dont la plaine salée vibrait sous le soleil terrible. Or, choqué d’y voir une vieil homme marcher tout seul en contrebas de la piste, il avait exigé que Moncef propose, au vieux bédouin ébahi, la bicyclette de marque CILO dont il disposait chez lui à la cave... La « rapiéçure ». – Dans le premier de ses Récits tunisiens, intitulé Bédouins au Palace, Rafik Ben Salah décrit, très savoureusement la subite fortune qui enrichit, d’un jour à l’autre, le « bédouin empaysé » Ithmène, auquel on révèle un jour que les cinq hectares de terrain sablonneux et ronceux qu’il possède en bord de mer, en pleine zone de boom immobilier récent, vaut « des centaines de millions » maintenant que le sable devient « aurifère sous l’actiondu soleil »…

La « rapiéçure ». – Dans le premier de ses Récits tunisiens, intitulé Bédouins au Palace, Rafik Ben Salah décrit, très savoureusement la subite fortune qui enrichit, d’un jour à l’autre, le « bédouin empaysé » Ithmène, auquel on révèle un jour que les cinq hectares de terrain sablonneux et ronceux qu’il possède en bord de mer, en pleine zone de boom immobilier récent, vaut « des centaines de millions » maintenant que le sable devient « aurifère sous l’actiondu soleil »…

Panopticon. – Le réel, ce matin, serait cette terrasse ensoleillée du Grand Café du Théâtre, en face du Bonheur international, où je me repasse quelques séquences de nouveaux films tunisiens vus ces derniers jours. Du panopticon d’observation jouxtant la table de trois étudiantes voilées, avec la clameur proche d’une manif très encadrée – forces de l’ordre déployées et frises de barbelés -, devant le trop fameux Ministère de l’intérieur, je me suis rappelé le couple de la mère indomptable et du fils teigneux, dans C’était mieux demain de Hinde Boujemaa, passant d’un squat à l’autre comme des rats enfuite; la vieille Italo-Française de La Goulette évoquant, dans La maison d’Angela d’Olfa Chakroun, la dérive et le déclin de sa chère « petite Sicile » sous les coups de boutoir des bétonneurs ; ou le retour à la case Révolution de Laïcité Inch’Allah de Nadia El Fani, en ces lieux mêmes où déferla la colère populaire, et dont la projection d’octobre2011 aboutit à un chaos de violences assorties de menaces de mort sur la tête de l'impie.

Panopticon. – Le réel, ce matin, serait cette terrasse ensoleillée du Grand Café du Théâtre, en face du Bonheur international, où je me repasse quelques séquences de nouveaux films tunisiens vus ces derniers jours. Du panopticon d’observation jouxtant la table de trois étudiantes voilées, avec la clameur proche d’une manif très encadrée – forces de l’ordre déployées et frises de barbelés -, devant le trop fameux Ministère de l’intérieur, je me suis rappelé le couple de la mère indomptable et du fils teigneux, dans C’était mieux demain de Hinde Boujemaa, passant d’un squat à l’autre comme des rats enfuite; la vieille Italo-Française de La Goulette évoquant, dans La maison d’Angela d’Olfa Chakroun, la dérive et le déclin de sa chère « petite Sicile » sous les coups de boutoir des bétonneurs ; ou le retour à la case Révolution de Laïcité Inch’Allah de Nadia El Fani, en ces lieux mêmes où déferla la colère populaire, et dont la projection d’octobre2011 aboutit à un chaos de violences assorties de menaces de mort sur la tête de l'impie. Amis du soir. – Vendredi soir prochain, le réel sera celui de La Mémoire noire, nouveau docu signé Hichem Ben Hammar consacré à la répression, à la fin du règne de Bourguiba, de la contestation progressiste du groupe Perspectives, dont les jeunes militants furent torturés, par la père de la nation, « pour leur bien »…

Amis du soir. – Vendredi soir prochain, le réel sera celui de La Mémoire noire, nouveau docu signé Hichem Ben Hammar consacré à la répression, à la fin du règne de Bourguiba, de la contestation progressiste du groupe Perspectives, dont les jeunes militants furent torturés, par la père de la nation, « pour leur bien »…

Troisième image: cette vaste décharge à ciel ouvert, juste à côté du building de trente étage de je ne sais quel établissement bancaire des Etats du Golfe, et là encore cette proximité d'une façade clinquante et d'un total laisser-aller m'a suggéré un début de réflexion. Quant à dire que je pourrais en tirer des conclusions liées à la nouvelle donne de la réalité tunisienne, je n'en sais trop rien.

Troisième image: cette vaste décharge à ciel ouvert, juste à côté du building de trente étage de je ne sais quel établissement bancaire des Etats du Golfe, et là encore cette proximité d'une façade clinquante et d'un total laisser-aller m'a suggéré un début de réflexion. Quant à dire que je pourrais en tirer des conclusions liées à la nouvelle donne de la réalité tunisienne, je n'en sais trop rien.

Or, à peine avais-je passé en revue, ce matin sur une terrasse de l'avenue Bourguiba, les premières pages de La Presse, du Temps et du Quotidien, qu'une élégante silhouette toute noire au visage invisible, mais probablement jeune à en juger par sa tournure et les baskets de son compagnon, traversa mon champ de vision comme pour illustrer ma lecture...

Or, à peine avais-je passé en revue, ce matin sur une terrasse de l'avenue Bourguiba, les premières pages de La Presse, du Temps et du Quotidien, qu'une élégante silhouette toute noire au visage invisible, mais probablement jeune à en juger par sa tournure et les baskets de son compagnon, traversa mon champ de vision comme pour illustrer ma lecture...

De cet incroyable feuilleton, qui a impliqué jusqu'aux plus hautes autorités de l'Etat (peu glorieusement il faut le dire), face à un doyen (Habib Kazdaghli) faisant figure de héros, un livre témoigne jour par jour, intitulé Chroniques du Manoubistan et signé par un professeur de non moins grand courage (Habib Mellakh) qui a lui-même été gravement molesté.

De cet incroyable feuilleton, qui a impliqué jusqu'aux plus hautes autorités de l'Etat (peu glorieusement il faut le dire), face à un doyen (Habib Kazdaghli) faisant figure de héros, un livre témoigne jour par jour, intitulé Chroniques du Manoubistan et signé par un professeur de non moins grand courage (Habib Mellakh) qui a lui-même été gravement molesté.

Lumière de Grignan. - Hier encore, nous étions à Grignan pour notre dernière étape. Or ce n'était ni pour y saluer Philippe Jaccottet ni pour nous incliner devant la statue de Madame de Sévigné. Au déclin du jour et dans une lumière orangée mêlant le brun et le mauve, nous avons juste flâné dans le vieux bourg en constatant qu'il s'y trouve plus de librairies et d'ateliers d'artistes qu'à Benidorm et La Grande Motte réunis, avant de souper dans un charmant restau à l'enseigne de L'Etable.

Lumière de Grignan. - Hier encore, nous étions à Grignan pour notre dernière étape. Or ce n'était ni pour y saluer Philippe Jaccottet ni pour nous incliner devant la statue de Madame de Sévigné. Au déclin du jour et dans une lumière orangée mêlant le brun et le mauve, nous avons juste flâné dans le vieux bourg en constatant qu'il s'y trouve plus de librairies et d'ateliers d'artistes qu'à Benidorm et La Grande Motte réunis, avant de souper dans un charmant restau à l'enseigne de L'Etable. Au préalable, ma bonne amie, fatiguée par des heures de conduite, s'était reposée sous une belle gravure de Corto Maltese, à l'Hôtel Sévigné dont notre chambre déclinait le thème de la mer et des marins; et moi j'avais passé une belle heure en compagnie du libraire Jean François Perdriel, de chez lequel j'étais sortis avec des ouvrages aussi rares que ridiculement bon marché de Marcel Aymé et Jacques Audiberti, ainsi qu'un irrésistibleDictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des biens nantis, de Pierre Desproges, et l'essai de Benjamin Crémieux Du côté de Marcel Proust qu'un malotru ne m'a jamais rendu. Dans la foulée, après que je lui eus raconté mes deux visites au poète, le libraire m'a donné les dernières nouvelles de la santé de celui-ci (plutôt bonnes) et recommandé la lecture de son hommage funèbre à André du Bouchet. Et ce n'est pas de la culture, ça ?

Au préalable, ma bonne amie, fatiguée par des heures de conduite, s'était reposée sous une belle gravure de Corto Maltese, à l'Hôtel Sévigné dont notre chambre déclinait le thème de la mer et des marins; et moi j'avais passé une belle heure en compagnie du libraire Jean François Perdriel, de chez lequel j'étais sortis avec des ouvrages aussi rares que ridiculement bon marché de Marcel Aymé et Jacques Audiberti, ainsi qu'un irrésistibleDictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des biens nantis, de Pierre Desproges, et l'essai de Benjamin Crémieux Du côté de Marcel Proust qu'un malotru ne m'a jamais rendu. Dans la foulée, après que je lui eus raconté mes deux visites au poète, le libraire m'a donné les dernières nouvelles de la santé de celui-ci (plutôt bonnes) et recommandé la lecture de son hommage funèbre à André du Bouchet. Et ce n'est pas de la culture, ça ?

Bilan multipack. - Si nous n'avons visité ni le Musée des blindés de Saumur ni la cathédrale de Saint-Jacques, ni la Mezquita de Cordoue ni l'Alhambra de Grenade, nous avons "fait" la tapisserie de l'Apocalypse et sommes descendus dans la contrefaçon saisissante de la grotte d'Altamira avant de monter la rampe en 34 sections de la Giralda de Séville, ainsi que les 45 étages de l'hôtel Bali à Benidorm de la terrasse duquel on voit presque l'Afrique et peut-être même Dieu par temps clair.

Bilan multipack. - Si nous n'avons visité ni le Musée des blindés de Saumur ni la cathédrale de Saint-Jacques, ni la Mezquita de Cordoue ni l'Alhambra de Grenade, nous avons "fait" la tapisserie de l'Apocalypse et sommes descendus dans la contrefaçon saisissante de la grotte d'Altamira avant de monter la rampe en 34 sections de la Giralda de Séville, ainsi que les 45 étages de l'hôtel Bali à Benidorm de la terrasse duquel on voit presque l'Afrique et peut-être même Dieu par temps clair. Mieux: nous avons commencé à nous initier aux langues espagnole et portugaise que d'innombrables résidents étrangers s'opiniâtrent arrogamment à ignorer, et j'ai fait en voiture, à Lady L., la lecture de quatre recueils de nouvelles d'Alice Munro, prix Nobel de littérature 2013,constituant un fonds prodigieux d'observations humaines.

Mieux: nous avons commencé à nous initier aux langues espagnole et portugaise que d'innombrables résidents étrangers s'opiniâtrent arrogamment à ignorer, et j'ai fait en voiture, à Lady L., la lecture de quatre recueils de nouvelles d'Alice Munro, prix Nobel de littérature 2013,constituant un fonds prodigieux d'observations humaines.

Cependant l'essentiel de ce périple n'aura pas été que de nature livresque ou borné à ce qu'on appelle la culture. Disons que nous aurons vécu: vécu chaque jour, vécu notre relation, vécu des amitiés, vécu des rencontres et des interrogations, vécu le sud et les séquelles visibles de la Crise, vécu l'immensité des pays et les particularismes de chacun, avec l'envie souvent (à Porto, à Séville, à Barcelone) d'y revenir, comme nous reviendrons peut-être à Carvoeiro ou à Tamariu...

Cependant l'essentiel de ce périple n'aura pas été que de nature livresque ou borné à ce qu'on appelle la culture. Disons que nous aurons vécu: vécu chaque jour, vécu notre relation, vécu des amitiés, vécu des rencontres et des interrogations, vécu le sud et les séquelles visibles de la Crise, vécu l'immensité des pays et les particularismes de chacun, avec l'envie souvent (à Porto, à Séville, à Barcelone) d'y revenir, comme nous reviendrons peut-être à Carvoeiro ou à Tamariu...

Au demeurant le voyage continue. Sommes-nous vraiment arrivés, et étions-nous même partis ? Dites: vous savez ce que c'est, vous, que le voyage ?

Au demeurant le voyage continue. Sommes-nous vraiment arrivés, et étions-nous même partis ? Dites: vous savez ce que c'est, vous, que le voyage ?

De l'incarnation

De l'incarnation

Toutes les rues piétonnes de Blois, de Porto, de Séville ou de Barcelone méritent d'ailleurs la même attention qu'à Montpellier: là converge l'Humanité bonne - et quelle fabuleuse librairie que celle de Sauramps sur la place de la Comédie où se démantibulent des danseurs de hip-hop sur fond de rythmes afro-cubains. Si vous avez un rendez-vous à fixer à des amis chers, ne cherchez pas plus loin: devant la librairie Sauramps, sur la terrasse dont la cantinière servira de l'eau à votre meilleur ami de l'homme.

Toutes les rues piétonnes de Blois, de Porto, de Séville ou de Barcelone méritent d'ailleurs la même attention qu'à Montpellier: là converge l'Humanité bonne - et quelle fabuleuse librairie que celle de Sauramps sur la place de la Comédie où se démantibulent des danseurs de hip-hop sur fond de rythmes afro-cubains. Si vous avez un rendez-vous à fixer à des amis chers, ne cherchez pas plus loin: devant la librairie Sauramps, sur la terrasse dont la cantinière servira de l'eau à votre meilleur ami de l'homme. Au Parc Rimbaud

Au Parc Rimbaud