À La Désirade ce 1eroctobre 2015. – Six heures du matin. Réveillé par une vague angoisse psychique à foyer physique précis : là-bas au triangle inférieur du ventre où se concentrent, 144 secondes par jour, les tirs de l’accélérateur linéaire. Sensation diffuse de calcination, ou peut-être n’est-ce qu’une idée puisque je ne ressens aucune brûlure réelle ? Puis je me lève et cela va mieux. Mais une nouvelle sensation plus profonde d’urgence me taraude : plus une pinute à merdre.

°°°

Je suis très intéressé, depuis quelque temps, par la re-lecture de Ni Marx ni Jésus de Jean-François Revel, quarante-cinq ans après sa parution originale.

C’est un essai, à certains égards, de visionnaire, dont les quatre décennies passées ont avéré certains aspects de sa vision, en divergeant en revanche de l’utopie qu’il appelait de ses vœux, consistant en une gouvernance mondiale qui se substituerait aux Etats-nations. La seule Révolution à venir qu’il voyait alors de ses yeux, découlant des bouleversements sociaux et culturels survenus aux Etats-Unis au tournant des années 60, a tourné court durant lesdécennies suivantes, alors que l’Empire ne cessait d’étendre son hégémonie et de contribuer un peu partout au chaos ; et la tragédie du 11 septembre a précipité les choses pour le pire…

°°°

Titre de couverture du Courrier international. « L’ONU peut-elle sauver le monde ? »

On en doute en ce qui concerne le jeune Ali qui attend d’être décapité par les Saoudiens, dont l’un d’eux brigue la présidence du Conseil des droits de l’homme de la même Organisation...

°°°

Reprenant la lecture du Livre des Baltimore pour vérifier que je n’ai pas fait preuve de myopie par rapport à d’éventuelles qualités qui m’auraient échappé, je constate que ce roman n’est pas que décevant : qu’il est bonnement écoeurant de complaisance et de superficialité satisfaite.

Ai-je péché par aveuglement, complaisance ou naïveté en accueillant La vérité sur l’affaire Harry Quebert avec tant de générosité ? Je ne le crois pas. Je pense plutôt que j’ai parié pour le meilleur du talent de Joël Dicker bien avant que le succès, de toute évidence, ne l’égare.

°°°

Les premiers mots qui nous restent en mémoire relèvent autant de la recomposition, voire de l’invention a posteriori, que du souvenir direct.

°°°

Lire et commenter La Divine Comédie m’amène, progressivement, à distinguer plus précisément ce que j’en apprécie vraiment de ce qui m’en semble daté ou même irrecevable aujourd’hui. L’idée de coupler, alors, cette lecture avec celle de Montaigne, pourrait peut-être ajouter du sel à l’exercice, me dis-je à l’instant.

Lire et commenter La Divine Comédie m’amène, progressivement, à distinguer plus précisément ce que j’en apprécie vraiment de ce qui m’en semble daté ou même irrecevable aujourd’hui. L’idée de coupler, alors, cette lecture avec celle de Montaigne, pourrait peut-être ajouter du sel à l’exercice, me dis-je à l’instant.

°°°

Le problème de Joël Dicker, c’est qu’il veut plaire à Maman. Pacte dangereux pour un écrivain. Le cher Marcel l’avait rompu en dépit de l’amour inconditionnel qu’il vouait à sa mère; mais Proust était un type aussi courageux qu’orgueilleux et conscient de son génie, et son environnement n’avait rien de comparable avec le climat de Star Ac’ qui prévaut aujourd’hui et crétinise un peu tout lemonde.

°°°

Dois-je accepter la règle « démocratique » selon laquelle, après avoir publié un long texte argumenté à propos de tel ou tel sujet, sur mon blog ou sur Facebook, n’importe qui, sous anonymat, puisse en dire n’importe quoi ?

Il y a quelques années, je me suis fait traiter de fasciste, sur mon propre blog, parce que je me permettais de virer des commentaires insultants non signés, alors que c’est, précisément, ces attaques masquées qui relèvent, sinon du « fascisme », accusation ridicule, du moins de la muflerie la plus lâche.

Or le « jeu » est moins sournois sur Facebook, où l’échange se fait à visage découvert, mais c’est alors la jactance qui menace de tout diluer…

°°°

La lecture (ou plutôt l’écoute) de la Recherche m’est un viatique sensible quotidien. Je descends tous les jours à La Providence pour ma séance quotidienne de radiothérapie, qui dure exactement 144 secondes, et descendant puis remontant j’écoute les fragments de Du côté de chez Swann ou du Temps retrouvé, dont je connais déjà la plupart quasi par coeur mais que je réécoute, comme je réécouterais un concerto ou un opéra, sur le mode répétitif voire obsessionnel qui a été le mien durant mes années de solitude, capable d’entendre La Bohème ou Tosca cent fois (au Grand Chemin, puis aux escaliers du Marché), cent fois la Rhapsodie pour altsolo de Brahms ou le concert pour violon de Sibelius, et mille fois Simon Boccanegra ou la Sonate posthume de Schubert.

La lecture (ou plutôt l’écoute) de la Recherche m’est un viatique sensible quotidien. Je descends tous les jours à La Providence pour ma séance quotidienne de radiothérapie, qui dure exactement 144 secondes, et descendant puis remontant j’écoute les fragments de Du côté de chez Swann ou du Temps retrouvé, dont je connais déjà la plupart quasi par coeur mais que je réécoute, comme je réécouterais un concerto ou un opéra, sur le mode répétitif voire obsessionnel qui a été le mien durant mes années de solitude, capable d’entendre La Bohème ou Tosca cent fois (au Grand Chemin, puis aux escaliers du Marché), cent fois la Rhapsodie pour altsolo de Brahms ou le concert pour violon de Sibelius, et mille fois Simon Boccanegra ou la Sonate posthume de Schubert.

°°°

La peinture est à mes yeux un art éminemment érotique, par les couleurs. Le sujet n’y est pour rien, qui ne fait que dire la volupté, tandis que les couleurs l’incarnent. On ne peint plus aujourd’hui tel ou tel sujet : on peint en somme de la peinture.

°°°

La notion de littérature romande a-t-elle encore un sens ? Je me le demande. Ce qui est sûr est que les nouvelles générations de quadras et de trentenaires n’ont presque plus rien à voir, du point de vue des mentalités, avec la nôtre, et beaucoup moins encore avec celles de nos aînés.

°°°

En couverture de L’Obs de cette semaine,on lit : « La troisième guerre mondiale a-t-elle commencé ? »

Or il me semble que les médias nous ont déjà fait le coup deux ou trois fois. À croire que la troisième guerre mondiale recommence chaque année et chaque fois ailleurs, comme refleurissent les marronniers...

°°°

En relisant ce soir le chapitre des Plaisirs de la littérature consacré à Dante, je me dis que personne, aujourd’hui, ne propose de synthèses aussi claires et profondes, si pénétrantes et si libres d’esprit que celles de John Cowper Powys dans ce livre inépuisable.

En relisant ce soir le chapitre des Plaisirs de la littérature consacré à Dante, je me dis que personne, aujourd’hui, ne propose de synthèses aussi claires et profondes, si pénétrantes et si libres d’esprit que celles de John Cowper Powys dans ce livre inépuisable.

En France, je ne vois personne qui parlerait aujourd’hui de Dante avec la finesse et la justesse qu’a montrées un Etienne Gilson, à l’exception de Philippe Sollers, ici et là, par fulgurances, quand il ne ramène pas tout à son cher lui-même…

°°°

Je me suis procuré cet après-midi La seule exactitude d’Alain Finkielkraut pour me faire une idée « sur pièce« de ce livre éreinté récemment sur deux pages de L’Obs, d’une manière qui m’a semblé ruisseler du fiel parisien le plus douteux.

Le livre serre l’actualité de près, dès 2013, et la première chronique consacrée au mariage pour tous, nuancée et pénétrante, ne me semble pas du tout d’un « réac » borné mais procède d’une réflexion sur la filiation tout à fait légitime.

°°°

J’ai de la peine à parler de « mon cancer » sur un ton dramatique, et d’autant moins que j’ai commencé à lire Sable mouvant de Henning Mankell, récit entrepris en 2013 au lendemain de l’annonce de « son » cancer à lui, déjà largement propagé en métastases et ne lui accordant que peu de mois à vivre (il est mort tout récemment) avec un sentiment de reconnaissance particulière tant ce livre est encore « du côté de la vie ».

J’ai de la peine à parler de « mon cancer » sur un ton dramatique, et d’autant moins que j’ai commencé à lire Sable mouvant de Henning Mankell, récit entrepris en 2013 au lendemain de l’annonce de « son » cancer à lui, déjà largement propagé en métastases et ne lui accordant que peu de mois à vivre (il est mort tout récemment) avec un sentiment de reconnaissance particulière tant ce livre est encore « du côté de la vie ».

°°°

Je me sens de plus en plus distant, par rapport à l’eschatologie chrétienne (je ne parle pas du rabbi Iéshouah, que j’aime plus que jamais) et de plus en plus proche de l’humanisme souriant d’un Rabelais ou d’un Montaigne, lequel écrit ceci : « Je veux qu’on agisse et qu’on allonge les offices de la vie tant qu’on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d’elle, et encore plus de mon jardin imparfait.»

°°°

On a parlé, dans les journaux, d’un « coup de maître » à propos du premier roman de l’auteur alémanique Jonas Lüscher, intitulé Le printemps des barbares, où je vois plutôt, pour ma part, un coup d’épée dans l’eau.

De fait, en dépit d’une certaine élégance d’expression, frottée d’un certain chic littéraire ostentatoire (avec salamalecs convenus à Nabokov, Bowles ou Sebald), cette prétendue « formidable satire de notre époque » me semble plutôt anodine dans ses deux premiers tiers, par invraisemblance gratuite dès la scène de la collision d’un car plein de touristes et d’unecaravane de chameaux dont treize d’entre eux restent sur le carreau. Le tableau se veut allégorique, mais il est aussi caricatural que, par la suite, le récit du mariage de deux jeunes Anglais trèsfortunés entourés d’une clique de yuppies londoniens dans un palace tunisien en plein désert,genre oasis de Nefta, s’achevant en chaos babylonien qui se veut représentatif de la décadence occidentale sur fond de crise financière.

Or, autant le Montecristo de Martin Suter me semblait intéressant, en rapport avec le monde financier, malgré le paradoxe de son argument narratif, autant ce Printemps des barbares m’a ennuyé par son manque de base crédible et sa visée par trop édifiante en son manichéisme à gros traits.

°°°

Jules Renard en son Journal : « Les morts de l’amitié ».

Jules Renard en son Journal : « Les morts de l’amitié ».

Ou encore : Les nuages passent sur la lune comme les araignées auplafond ».

Et ceci sur Dieu : «Je croirai à tout ce qu’on voudra, mais la justicede ce monde ne me donne pas une rassurante idée de la justice dans l’autre.Dieu, je le crains, fera encore des bêtises : il accueillera les méchants au Paradis et foutra les bons dans l’Enfer ».

Ou cela : « J’ignore s’il existe,mais il vaudrait mieux, pour son honneur,qu’il n’existât point ».

Et enfin : « Faire une conférence sur Dieu, avec projections ».

°°°

Je n’ai plus envie de me forcer à quoi que ce soit. Un peu fatigué par mon traitement de radiothérapie, je n’en garde pas moins d’énergie et de vivacité d’esprit. Surtout, je suis plein de projets, et c’est à cela seul que je dois penser. À savoir plus précisément : La Vie des gens, Les Tours d’illusion, Mémoire vive et La Fée Valse. Après quoi je reviendrai, peut-être, au roman. Ou peut-être pas…

°°°

La lecture de Sable mouvant de Henning Mankell me passionne et me touche à la fois. L’homme est mort le 5 octobre dernier, mais son livre reste « du côté de la vie » à mes yeux.

À divers égards, il m’évoque la démarche de Christoph Ransmayr dans son Atlas d’un homme inquiet, pratiquant une sorte d’observation panoptique ouverte à la fois sur le monde et, s’agissant du regard rétrospectif de Mankell à travers les années, sur le temps que nous avons vécu et qui nous reste à vivre.

°°°

En lisant les Conversations d’un enfant du siècle de Frédéric Beigbeder, j’apprécie le talent et la verve du lascar, tout en me disant que nous n’appartenons pas au même monde ; et pourtant je lui trouve plus de sérieux et d’intelligence critique, de fantaisie et de justesse qu’à maints commentateurs moins « branchés » ou « à la coule »…

°°°

J’aimerais essayer d’exprimer, au plus près de mon sentiment personnel, ce que m’inspire la lecture de l’Histoire de l’amour et dela haine de Charles Dantzig, dont les réponses littéraires, ou je dirais plutôt : poétiques, à des questions assez triviales, m’intéressent et me touchent sans que lesdites « questions triviales » ne m’intéressent ni ne me touchent à vrai dire plus que ça.

J’aimerais essayer d’exprimer, au plus près de mon sentiment personnel, ce que m’inspire la lecture de l’Histoire de l’amour et dela haine de Charles Dantzig, dont les réponses littéraires, ou je dirais plutôt : poétiques, à des questions assez triviales, m’intéressent et me touchent sans que lesdites « questions triviales » ne m’intéressent ni ne me touchent à vrai dire plus que ça.

De fait, la question du mariage pour tous, dont le débat furieux qu’il a suscité en France constitue le fil rouge narratif du roman, pas plus que la question de l’homophobie, ne m’intéressent ni ne me touchent « au fond ».

Bien entendu, je suis partisan du mariage pour tous, ou disons qu’il me semble juste et bon que toutes les unions conjugales bénéficient des mêmes droits, et l’homophobie, autant que le racisme ou la misogynie, m’ont toujours choqué sans que je n’en fasse jamais un thème de réflexion ou de polémique.

Bref, c’est essentiellement l’amour, la haine, les personnages de ce roman, et plus encore sa « musique », la musique de Paris et des conversations, la musique d’une pensée et d’une rêverie qui m’ont touché dans ce roman singulier qui,pour moi, s’inscrit naturellement dans la constellation des autres livres de Dantzig – ou du moins ceux que je connais, car je n’ai rien lu de sa poésie -,à commencer par l’Encyclopédie capricieuse du tout et du rien dont certaines pages de ce roman prolongent l’inventaire.

Parlant d’amour dans ce roman (le premier roman que je lis d’ailleurs de lui), Dantzig relance à sa façon les approximations du Stendhal « étudiant » l’amour, exemples à l’appui, avec autant de justes intuitions et plus de porosité au sens de la « sensation vraie», selon l’expression de Peter Handke, mais en moins pointilliste hypersensible et moins névrosé que celui-ci.

Je n’ai pas souvent lu, de nos jours, de pages évoquant l’amour des cheveux de tel ou tel personnage, ou le langage des yeux et des mains (ou même des dos) avec autant de bonheur que dans cette suite de fragments liés ensemble par une narration qui structure à la fois un décor (Paris, la lumière de Paris, l’asphalte des rues de Paris, les fenêtres éclairées des premiers étages des appartements de Paris, les bistrots de Paris où se retrouvent les jeunes gens de Paris) et son ambiance générale momentanée (le moment des manifs et contre-manifs), enfin tout un ensemble de composantes produisant la masse et les volumes aérés, il faudrait plutôt dire la tonne musicale du roman.

°°°

Ferons-nous encore de grands voyages ? En ce qui me concerne, je n’entrevois pour le moment que la Californie, pour rendre visite à nos enfants. Sinon, je doute que je remette jamais les pieds en Afrique, et l’Orient ne m’attire plus guère, ni le Moyen ni l’Extrême, sauf peut-être Shanghai.

°°°

La tendance au nivellement est massivement accablante, mais la stupidité et la vulgarité n’ont pas encore tout contaminé. Preuve en est que nous sommes là, qui lisons et publions encore de bons livres, apprécions de bons films, voyons s’épanouir de bons et beaux enfants.

Bref, tout n’a pas encore été gâché et sali. Mais non : pas tout.

°°°

Très intéressé par les propos d’Alain Finkielkraut dans son entretien avec Frédéric Beigbeder transcrit dans les Conversations d’un enfant du siècle de celui-ci.

Finkielkraut s’en prend notamment à la falsification des propos qui caractérise certaines opérations médiatiques, la nouvelle mentalité qui se répand sur l’Internet etqu’il estime « atroce », et ceci encore qui me parle vivement :qu’il affirme n’avoir point d’opinions, mais que des convictions

°°°

Une horreur glaçante et croissante saisit le lecteur de 2084 dès les premières pages de ce roman d’anticipation catastrophiste faisant écho à Orwell même si le climat du début, dans unsanatorium de l’Atlas lointain, évoque plutôt Le désert des tartares de Buzzati, avec un autre type d’angoisse cependant, liée à la paranoïa islamique.

Une horreur glaçante et croissante saisit le lecteur de 2084 dès les premières pages de ce roman d’anticipation catastrophiste faisant écho à Orwell même si le climat du début, dans unsanatorium de l’Atlas lointain, évoque plutôt Le désert des tartares de Buzzati, avec un autre type d’angoisse cependant, liée à la paranoïa islamique.

Comme dans Le Serment des barbares, du mêmeBoualem Sansal, un mélange immédiat de noirceur panique et de comique imprègne le récit des tribulations du jeune Ati, sur fond de théocratie à la foisinsidieuse et écrasante. Cette ambiance m’a rappelé mon dernier séjour à Tunis,en bien pire évidemment, et le rejet épidermique qu’elle suscite me fait aussipenser à la rage de Rafik envers les islamistes, que je croyais exagérée – mais j’avais tort.

°°°

Alain Finkielkraut parle de l’Internet comme d’une réalité « atroce », et je lui donne à la fois raison et tort, comme j’ai donné raison et tort àDimitri qui y voyait un enfer sans prendre la peine d’y aller voir.

Alain Finkielkraut parle de l’Internet comme d’une réalité « atroce », et je lui donne à la fois raison et tort, comme j’ai donné raison et tort àDimitri qui y voyait un enfer sans prendre la peine d’y aller voir.

Hélas,L’Enfer d’Internet, que Dimitri apublié en 2008 à l’Âge d’Homme, signé par un jeune webmaster dégoûté de lachose et trouvant refuge dans les bras de Notre Seigneur, m’avait paru bien superficiel et moralisant, juste bon à conforter les préjugés de ceux qui ne sesont pas vraiment aventurés dans le Labyrinthe ni n’en ont vu, avec les tares,les indéniables apports.

Finkielkraut a raison de fustiger la rupture d’un pacte de communication, à l’enseigne d’échanges masqués par un anonymat délétère ou faussés par une novlangue débile, mais il y a autre chose sur laToile, comme il y a autre chose, à la télé, que des émissions imbéciles.

Je suis le premier à déplorer le règne de la stupidité et de la vulgarité qui découle de l’ouverture des vannes mondiales de la parole vaine, mais je n’envois pas moins, et d’abord pour mon propre usage et exercice, dans monlaboratoire panoptique, l’intérêt de ce nouvel espace de perception etd’expression relevant à la fois du champ d’expérimentation et du terrain de jeuaux ressources infiniment renouvelables par la créativité de notre imagination.

Ce jeudi 22 octobre. – C’est aujourd’hui que je vais subir la trente-neuvième et dernière séance de radiothérapie à l’hôpital de la Providence, après quoi, disons-le tranquillement :advienne que pourra.

°°°

Je me disais ce matin (vers six heures) que je devrais désormais m’efforcer de serrer de plus en plus près ce que je ressens comme la vérité. Non la Vérité avecun grand V et qu’on voudrait absolue, mais ce que je perçois comme vrai, non seulement juste et bon mais vrai, proprement ou salement vrai, vérité de corps et d’esprit, vérité des faits établis et vérité multipliée par notre créativité imaginative.

°°°

Ma bonne amie a toujours été ma boussole, qui m’a empêché de perdre le nord en maintes occasions. Je me garderai de la magnifier ou de l’idéaliser ; simplement je l’ai constaté à d’innombrablesoccasions : Lady L. a des antennes qui lui permettent de discerner le faux, le simulacre, l’hypocrisie sociale ou la frime morale, parfois avant même que ma lucidité réaliste ne prenne le pas sur ma naïveté ou ma crédulité.

Ma bonne amie a toujours été ma boussole, qui m’a empêché de perdre le nord en maintes occasions. Je me garderai de la magnifier ou de l’idéaliser ; simplement je l’ai constaté à d’innombrablesoccasions : Lady L. a des antennes qui lui permettent de discerner le faux, le simulacre, l’hypocrisie sociale ou la frime morale, parfois avant même que ma lucidité réaliste ne prenne le pas sur ma naïveté ou ma crédulité.

°°°

À propos de boussole, j’ai commencé de lire ces jours le nouveau roman de Mathias Enard, précisément intitulé Boussole et que d’aucuns donnent pour le prochain Goncourt. Or je ne saurais dire que cette histoire de lettré à la fois mitteleuropéen et cosmopolite, sur fond austro-oriental, très ornée et saturée de références culturelles, tout intéressante et raffinée qu’elle soit, me saisisse, au contraire : après cinquante pages, avec passage obligé au musée des écorchés du Josephinum de Vienne (mauvais souvenir personnel,puisque j’y ai été insulté par une gardienne hystérique), j’ai commencé d’éprouver autant de lassitude que de cet ennui que m’ont toujours inspiré les visites guidées.

°°°

Le vert de la couverture de ce livre de poche, posé par hasard sur cette pile du dernier de mes innombrables rangements, m’a tapé ce matin dans l’œil, donc j’ai pris l’objet en question et, lunettes dûment chaussée, j’en ai découvert le titre en allemand, Das Unheimliche,en lettres blanches sur fond vert, puis, juste au-dessus, le titre en français d’Inquiétante étrangeté surmonté du nom de l’auteur, Sigmund Freud.

Le vert de la couverture de ce livre de poche, posé par hasard sur cette pile du dernier de mes innombrables rangements, m’a tapé ce matin dans l’œil, donc j’ai pris l’objet en question et, lunettes dûment chaussée, j’en ai découvert le titre en allemand, Das Unheimliche,en lettres blanches sur fond vert, puis, juste au-dessus, le titre en français d’Inquiétante étrangeté surmonté du nom de l’auteur, Sigmund Freud.

Mais que diable Sigmund Freud, que j’ai si peu fréquenté depuis tant de décennies,a-t-il donc à me dire ce matin ? La réponse à cette question est exactement du genre que j’attendais sans le savoir à ce moment précis, offerte en triptyque.

Et d’une : « Cela nous a toujours puissamment dérangés nous autres profanes, de savoir où cette singulière personnalité, le créateur littéraire, va prendre sa matière ».

Et de deux : « Le psychanalyste n’éprouve que rarement l’impulsion de se livrer à des investigations esthétiques, et ce même lorsqu’on ne limite pas l’esthétique à la théorie du beau, mais qu’on la décrit comme la théorie des qualités de notre sensibilité ».

Et de trois : « Le créateur fait donc la même chose que l’enfant qui joue : il crée un monde imaginaire, qu’il prend très au sérieux,c’est-à-dire qu’il dote de grandes qualités d’affect, tout en le séparant nettement de la réalité ».

De même que je suis tombé ce matin « par hasard » sur L’Inquiétante étrangeté, j’ai repris non moins « fortuitement », hier, le livre le plus personnel de DinoBuzzati, En ce moment précis, quitient à la fois du journal extime morcelé et du recueil de pensées-amorceshantées par les grands thèmes mélancoliques du conteur-poète face à la maladieet à la mort, dont la première notation m’a accompagné depuis tant d’années, de mes antres solitaires du Grand Chemin et des Escaliers du Marché, jusqu’à notre balcon en forêt de La Désirade : «LA FORMULE. De quoi as-tu peur,imbécile ? Des gens qui sont en train de te regarder ? ou de la postérité, par hasard ? Il suffirait d’un rien ; réussir à êtretoi-même, avec toutes tes faiblesses inhérentes, mais authentique,indiscutable. La sincérité absolue serait en soi un tel document ! Qui pourrait soulever des objections ? Voilà l’homme en question ! Un parmi tant d’autres si vous voulez, mais un ! Pour l’éternité les autres seraient obligés d’un tenir compte, stupéfaits »…

°°°

C’est aujourd’hui la clôture de la rétrospective consacré à Marius Borgeaud à L’Ermitage, que nous sommes allés voir l’autre jour avec Lady L. au milieu d’une dense foule défilante et trépignante.

C’est aujourd’hui la clôture de la rétrospective consacré à Marius Borgeaud à L’Ermitage, que nous sommes allés voir l’autre jour avec Lady L. au milieu d’une dense foule défilante et trépignante.

En ce lieu gris et froid exhalant le calvinisme bourgeois, pesante demeure dans son merveilleux environnement naturel des hauts de Lausanne, l’exposition, très intéressante à divers égards – je ferme les yeux sur le prohibitif prix de l’entrée, la multitude de gardiens sourcilleux et l’immense pancarte déclinant tous les interdits frappant le visiteur, qui me rappelle qu’au Rijksmuseum on peut photographier des chefs-d’œuvre à tout-vat en mâchant de la réglisse -,enrichie de quelques œuvres passables de contemporains utiles à la comparaison (de Sisley, Pissaro ou Vallotton), m’a conforté dans le sentiment que MariusBorgeaud, fils de bourgeois né coiffé et tard venu à la peinture, ne fut que tardivement accompli en son art, - contrairement à des Pissaro ou Vallotton,précisément -, plutôt du genre amateur-imitateur qui décanta progressivement et développa son indéniable vision personnelle marquée par un sens de l’espace et de la lumière sans doute inné, avant l’acquis d’une poésie méditative sereinedont les intérieurs bretons des dernières années rejoignent la peinture dusilence, moins épurée que celle d’un Morandi mais pas moins vibrante.

Le génie est (parfois) affaire d’obstination, disait à peu près Proust, et c’estce qu’on se dit en suivant ici le parcours d’un honnête second couteau del’impressionnisme, en ses débuts, qui ne cesse ensuite de se dépasser lui-mêmeavant de se « rejoindre », si l’on peut dire, dans la limite de sesmoyens. Parce qu’il y a des gradations, évidemment, dans ce qu’on peut appelerle « génie », et Marius Borgeaud n’atteindra jamais, me semble-t-il,la dimension « classique » d’un Pissaro ou d’un Vallotton – encore eux -, mais l’art de Borgeaud n’en est pas moins éminemment original et attachant, imposant finalement, sans artifices ni virtuosité trop brillante, sa vision sans pareille.

Le génie est (parfois) affaire d’obstination, disait à peu près Proust, et c’estce qu’on se dit en suivant ici le parcours d’un honnête second couteau del’impressionnisme, en ses débuts, qui ne cesse ensuite de se dépasser lui-mêmeavant de se « rejoindre », si l’on peut dire, dans la limite de sesmoyens. Parce qu’il y a des gradations, évidemment, dans ce qu’on peut appelerle « génie », et Marius Borgeaud n’atteindra jamais, me semble-t-il,la dimension « classique » d’un Pissaro ou d’un Vallotton – encore eux -, mais l’art de Borgeaud n’en est pas moins éminemment original et attachant, imposant finalement, sans artifices ni virtuosité trop brillante, sa vision sans pareille.

Ce mardi27 octobre. – J’ai achevé tout à l’heurela lecture de 2084 de Boualem Sansal, qui ferait un beau Prix Goncourt. C’est en effet un livre sérieux et inspiré par une sorte de prophétisme visionnaire, lucide en diable et restituant admirablement le mélange de paranoïa et d’absurde d’un monde plombé par une caricature de religion érigée en dictature totalitaire.

S’agit-ild’une caricature de l’islam ? Oui et non, mais il faut alors préciser quel’islam lui-même, ou plus exactement un certain islamisme furieux, wahabbite, ou salafiste, ressortit déjà à la caricature en inspirant des théocratiesrétrogrades dont le pétrole est le seul garant du pouvoir.

°°°

J’apprends à l’instant que l’Académie Goncourt a écarté 2084 des finalistes du Prix. Tant pis pour ces pleutres. Je présume que certains d’entre eux, dont un Ben Jelloun, doivent frémir de jalousieautant que de crainte de heurter « nos amis musulmans », mais l’Académie française a déjà rendu justice à l’écrivain, dont le roman fait enoutre « un tabac »…

Ce mercredi 28 octobre. – Au Bout du monde où je me trouve àl’instant, je commence à lire les Œuvres de Svetlana Alexievitch, et tout de suite je suis saisi, ébranlé par cettevoix. D’elle je n’avais rien lu jusque-là, à part les bouleversants Cercueils de zinc ; comme avec Alice Munro il a fallu le Nobel pour que j’y revienne, mais je sens que cette lecture va marquer mes temps prochains,autant que celle de Boualem Sansal. Tous deux me semblent en effet,aujourd’hui, des auteurs importants pour les temps que nous vivons.

°°°

Svetlana Alexievitch, dans Les cercueils de zinc, transmet ce témoignage d’un grenadier russe revenu d’Afghanistan :« Quand une balle rencontre un homme, ça s’entend, c’est un bruit caractéristique qu’on ne peut pas oublier, une espèce de claquement mouillé. Un gars que vous connaissez tombe face contre terre dans la poussière, brûlante comme des cendres. Vous le retournez : il a encore entre les dents lacigarette que vous venez de lui donner…Encore allumée… La première fois on agit comme dans un rêve :on court, on traîne, on tire, mais on ne retient rien,on ne peut rien raconter après le combat. C’est comme si tout se passait derrière une vitre…Comme dans un cauchemar, quand on est réveillé par la peur sans se souvenir de rien. En fait, pour éprouver vraiment une terreur, il faut s’en souvenir, s’y habituer. Au bout de deux ou trois semaines, il ne reste plus de vous que le nom, vous n’êtes plus du tout la même personne. Tel que vous êtes devenu, la vue d’un mort ne vous fait plus peur, vous réfléchissez calmement ou avec agacement à la façon dont vous allez le descendre de son rocher ou le traîner en pleine chaleur sur plusieurs kilomètres. Ce nouvel homme que vous êtes n’imagine plus, il connaît l’odeur des entrailles en pleine chaleur, il sait que l’odeur des excréments et du sang humain ne peut être éliminée par aucune lessive… Il sait ce que sont des crânes grimaçants et brûlés dans une flaque boueuse de métal fondu, comme si pendant quelques heures ses compagnons n’avaient pas crié mais ri en mourant. Il connaît ce sentiment aigu du soulagement, jamais éprouvé auparavant, à la vue d’un tué : Ce n’est pas moi ! Ca se produit si vite, cette transformation. Très vite. Presque pour tout le monde ».

Svetlana Alexievitch, dans Les cercueils de zinc, transmet ce témoignage d’un grenadier russe revenu d’Afghanistan :« Quand une balle rencontre un homme, ça s’entend, c’est un bruit caractéristique qu’on ne peut pas oublier, une espèce de claquement mouillé. Un gars que vous connaissez tombe face contre terre dans la poussière, brûlante comme des cendres. Vous le retournez : il a encore entre les dents lacigarette que vous venez de lui donner…Encore allumée… La première fois on agit comme dans un rêve :on court, on traîne, on tire, mais on ne retient rien,on ne peut rien raconter après le combat. C’est comme si tout se passait derrière une vitre…Comme dans un cauchemar, quand on est réveillé par la peur sans se souvenir de rien. En fait, pour éprouver vraiment une terreur, il faut s’en souvenir, s’y habituer. Au bout de deux ou trois semaines, il ne reste plus de vous que le nom, vous n’êtes plus du tout la même personne. Tel que vous êtes devenu, la vue d’un mort ne vous fait plus peur, vous réfléchissez calmement ou avec agacement à la façon dont vous allez le descendre de son rocher ou le traîner en pleine chaleur sur plusieurs kilomètres. Ce nouvel homme que vous êtes n’imagine plus, il connaît l’odeur des entrailles en pleine chaleur, il sait que l’odeur des excréments et du sang humain ne peut être éliminée par aucune lessive… Il sait ce que sont des crânes grimaçants et brûlés dans une flaque boueuse de métal fondu, comme si pendant quelques heures ses compagnons n’avaient pas crié mais ri en mourant. Il connaît ce sentiment aigu du soulagement, jamais éprouvé auparavant, à la vue d’un tué : Ce n’est pas moi ! Ca se produit si vite, cette transformation. Très vite. Presque pour tout le monde ».

Ce jeudi 29 octobre. – J’ai passé cet après-midi à Chênes-Bougeries, avec mon cher Alfred Berchtold, auprès duquel je suis resté une petite heure. Le vieil homme, nonagénaire depuis juin dernier, très émacié et ne se déplaçant plus qu’au moyen d’un déambulateur, reste pourtant très vif d’esprit. Je lui ai parlé de Marius Borgeaud et de mes lectures récentes, nous avons bien ri une fois de plus des cuistres universitaires faisant subir leurs outrages au pauvre Ramuz, et lui m’a évoqué ceux qui, au cours de sa longue existence de grand humaniste franc-tireur, lui ont voulu du bien, dont il prétend que je suis le benjamin, avant de revenir sur la fin, qui m’a ému aux larmes, de sa chère épouse.

°°°

Emerson :« L’imagination est le matin de l’esprit, la mémoire en est le soir. »

Ce samedi 31 octobre. – Il a fait ces soirs de sublimes crépuscules, exaltant les couleurs flamboyantes et les moires d’or et de pourpre de l’automne, pour s’achever en lentes fusion d’indigo et d’orangés, jusqu’à fondre au noir final.

Ce samedi 31 octobre. – Il a fait ces soirs de sublimes crépuscules, exaltant les couleurs flamboyantes et les moires d’or et de pourpre de l’automne, pour s’achever en lentes fusion d’indigo et d’orangés, jusqu’à fondre au noir final.

°°°

Rousseau sur ses besoins essentiels : « Il me faut un ami sûr, une femme aimable, une vache et un petit bateau »...

Le "cinquième évangile". - John Cowper Powys, critique génial, du genre mystique païen, a consacré des pages incomparables de ses Plaisirs de la littérature (L'Age d'Homme, 1995) à Dostoïevski, en lequel il voit le plus grand romancier de tous les temps, que n'égalent qu'un Homère dans le poème épique et Shakespeare au théâtre du monde. Des quantités de livres remarquables ont été écrits sur FD, et le seul chapitre de la Légende du grand Inquisiteur, chapitre mythique des Frères Karamazov, a suscité des exégèses sans pareilles (La Légende du Grand Inquisiteur, paru à L'Age d'Homme en 2005, réunit ainsi des textes de six penseurs russes de haute volée, dont Rozanov, Berdiaev, Soloviev et Leontiev), mais Cowper Powys l'agnostique va jusqu'à comparer la passion dostoïevskienne à la passion du Christ au point de voir en lui un cinquième évangéliste...

Le "cinquième évangile". - John Cowper Powys, critique génial, du genre mystique païen, a consacré des pages incomparables de ses Plaisirs de la littérature (L'Age d'Homme, 1995) à Dostoïevski, en lequel il voit le plus grand romancier de tous les temps, que n'égalent qu'un Homère dans le poème épique et Shakespeare au théâtre du monde. Des quantités de livres remarquables ont été écrits sur FD, et le seul chapitre de la Légende du grand Inquisiteur, chapitre mythique des Frères Karamazov, a suscité des exégèses sans pareilles (La Légende du Grand Inquisiteur, paru à L'Age d'Homme en 2005, réunit ainsi des textes de six penseurs russes de haute volée, dont Rozanov, Berdiaev, Soloviev et Leontiev), mais Cowper Powys l'agnostique va jusqu'à comparer la passion dostoïevskienne à la passion du Christ au point de voir en lui un cinquième évangéliste... Nul roman contemporain ne vous prend à la gorge, aux tripes et à l'âme, au coeur et à l'esprit autant que Les Frères Karamazov. Dans ses Carnets éminemment révélateurs, rédigés à la même époque, Dostoïevski remarque à un moment donné que la Bible est un ensemble de textes valables pour toute l'humanité, croyante ou mécréante. Or on pourrait, toutes proportions gardées, en dire autant des romans de Fiodor Mikhaïlovitch qui disent "tout l'homme", du plus abject au plus lumineux...

Nul roman contemporain ne vous prend à la gorge, aux tripes et à l'âme, au coeur et à l'esprit autant que Les Frères Karamazov. Dans ses Carnets éminemment révélateurs, rédigés à la même époque, Dostoïevski remarque à un moment donné que la Bible est un ensemble de textes valables pour toute l'humanité, croyante ou mécréante. Or on pourrait, toutes proportions gardées, en dire autant des romans de Fiodor Mikhaïlovitch qui disent "tout l'homme", du plus abject au plus lumineux...

Viatique de l'amitié. – Je reçois une bonne lettre, ce matin, de notre Jean Ziegler national, qui me touche beaucoup : «Cher Jean-Louis, je viens de terminer la lecture de L’Enfant prodigue. C’est puissant et magnifique. Ta dialectique entre « moi l’un » et « moi l’autre » est formidablement efficace. Le poète et le léniniste…et tout cela dans un bonheur évident de vivre qu’on respire à chaque ligne. Ta langue est merveilleuse. J’aime aussi tes portraits – si sentis, inoubliables : Charles Ledru, Lesage – je les reconnais. Et puis les femmes : Ludmila, Galia, Merline, Lena. La beauté, la justesse de leurs portraits me fascinent. Reçois, cher Jean-Louis, ma vive, affectueuse amitié et ma profonde admiration ». Voilà qui fait du bien un lundi matin, même si ce fou de Jean attige la moindre en me taxant de « léniniste »…

Viatique de l'amitié. – Je reçois une bonne lettre, ce matin, de notre Jean Ziegler national, qui me touche beaucoup : «Cher Jean-Louis, je viens de terminer la lecture de L’Enfant prodigue. C’est puissant et magnifique. Ta dialectique entre « moi l’un » et « moi l’autre » est formidablement efficace. Le poète et le léniniste…et tout cela dans un bonheur évident de vivre qu’on respire à chaque ligne. Ta langue est merveilleuse. J’aime aussi tes portraits – si sentis, inoubliables : Charles Ledru, Lesage – je les reconnais. Et puis les femmes : Ludmila, Galia, Merline, Lena. La beauté, la justesse de leurs portraits me fascinent. Reçois, cher Jean-Louis, ma vive, affectueuse amitié et ma profonde admiration ». Voilà qui fait du bien un lundi matin, même si ce fou de Jean attige la moindre en me taxant de « léniniste »…

Par les deux bouts. – Je lis en même temps Les foudroyés de Paul Harding, très émouvante chronique poétique des derniers jours d’un vieil original passionné par les mécanismes d’horlogerie, et l’admirable Enfance obscure

Par les deux bouts. – Je lis en même temps Les foudroyés de Paul Harding, très émouvante chronique poétique des derniers jours d’un vieil original passionné par les mécanismes d’horlogerie, et l’admirable Enfance obscure

De la joie

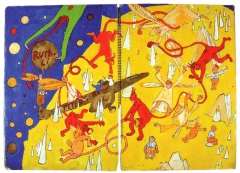

De la joie Aloïse fée timbrée. -

Aloïse fée timbrée. -  L’art d’Aloïse, fébrilement sublimatoire, apparaît comme une réponse joyeuse et narquoise à la démentielle agression collective de la Société, au même titre, mais en moins intelligible, que l’écriture de Robert Walser - proche aussi du théâtre pictural d’Adolf Wölfli ou des visions poétiques de Louis Soutter...

L’art d’Aloïse, fébrilement sublimatoire, apparaît comme une réponse joyeuse et narquoise à la démentielle agression collective de la Société, au même titre, mais en moins intelligible, que l’écriture de Robert Walser - proche aussi du théâtre pictural d’Adolf Wölfli ou des visions poétiques de Louis Soutter...

De la source. - La professeure Doris Jakubec, dans son Introduction professorale à la nouvelle édition critique des Œuvres complètes de Charles-Albert Cingria, affirme d’emblée que, pour Cingria, « le monde est un théâtre », mais je ne trouve pas que ce soit aller à la source. D’abord parce que c’est cadrer le monde de manière artificielle et par trop construite ; ensuite parce que Charles-Albert ne s’est jamais borné au rôle de spectateur. Comme le peintre chinois il est lui-même dans le tableau. Toujours il est partie intégrante du décor, qu’il campe et ne cesse de déplacer en bougeant lui-même, et jamais le décor ne fait toile de fond et moins encore panorama. L’univers selon Cingria n’est pas un spectacle mais une donnée essentielle omniprésente au double caractère ondulatoire et corpusculaire dont le chant du poète découle en coulant pour ainsi dire de source. Cela saute aux yeux et à l’esprit et à l’âme dès ses premières lettres de tout jeune homme qui sont l’expression la plus immédiate et la plus lustrale de sa voix, laquelle voix n’est aucunement celle d’un acteur en posture de déclamation.

De la source. - La professeure Doris Jakubec, dans son Introduction professorale à la nouvelle édition critique des Œuvres complètes de Charles-Albert Cingria, affirme d’emblée que, pour Cingria, « le monde est un théâtre », mais je ne trouve pas que ce soit aller à la source. D’abord parce que c’est cadrer le monde de manière artificielle et par trop construite ; ensuite parce que Charles-Albert ne s’est jamais borné au rôle de spectateur. Comme le peintre chinois il est lui-même dans le tableau. Toujours il est partie intégrante du décor, qu’il campe et ne cesse de déplacer en bougeant lui-même, et jamais le décor ne fait toile de fond et moins encore panorama. L’univers selon Cingria n’est pas un spectacle mais une donnée essentielle omniprésente au double caractère ondulatoire et corpusculaire dont le chant du poète découle en coulant pour ainsi dire de source. Cela saute aux yeux et à l’esprit et à l’âme dès ses premières lettres de tout jeune homme qui sont l’expression la plus immédiate et la plus lustrale de sa voix, laquelle voix n’est aucunement celle d’un acteur en posture de déclamation.

De nos fins dernières. - Etait-ce après la mort de sa mère ou après la mort de son père ? Je ne saurais le dire. Toutefois on était près d’une mort proche. Dimitri m’a dit alors qu’il venait de lire, avec saisissement, la Méditation devant le corps de Marie Dimitrievna, de Dostoïevski. Et tout aussitôt je me suis mis à la recherche de cet écrit qui m’a ramené à la question de toujours sur les fins de ce monde, le sens de notre vie et les formes de notre éventuelle survie.

De nos fins dernières. - Etait-ce après la mort de sa mère ou après la mort de son père ? Je ne saurais le dire. Toutefois on était près d’une mort proche. Dimitri m’a dit alors qu’il venait de lire, avec saisissement, la Méditation devant le corps de Marie Dimitrievna, de Dostoïevski. Et tout aussitôt je me suis mis à la recherche de cet écrit qui m’a ramené à la question de toujours sur les fins de ce monde, le sens de notre vie et les formes de notre éventuelle survie. Lumières de Romanov. – Il n’était pas bien ce soir-là, il était mal fichu, il s’était enveloppé le cou d’une espèce de châle, nous étions à l’étage de la Maison sous les arbres, Geneviève était en bas avec le petit Marko, et à un moment il m’a dit : « À présent je vais vous donner quelque chose ». Je devais avoir vingt-cinq ans, je me sentais encore très jeune, il en avait trente-huit et me semblait très déjà vieux, il s’est levé, s’est rendu dans la pièce voisine et en est revenu avec un livre de la collection blanche de Gallimard petit format, fourré de papier pergamine comme c’était notre usage, et Dimitri me dit : « C’est pour vous, Rozanov est un auteur pour vous ». C’était La face sombre du Christ de Vassily Rozanov, avec la préface de Josef Czapski que j’ai rencontré peu après à l’occasion de sa première exposition à Lausanne, et depuis lors le nom de Rozanov a été pour moi l’une des lumières impérissables de mon ciel spirituel sous lequel a été scellé ce que j’appelle notre indestructible alliance, plus forte que toutes nos dissensions.

Lumières de Romanov. – Il n’était pas bien ce soir-là, il était mal fichu, il s’était enveloppé le cou d’une espèce de châle, nous étions à l’étage de la Maison sous les arbres, Geneviève était en bas avec le petit Marko, et à un moment il m’a dit : « À présent je vais vous donner quelque chose ». Je devais avoir vingt-cinq ans, je me sentais encore très jeune, il en avait trente-huit et me semblait très déjà vieux, il s’est levé, s’est rendu dans la pièce voisine et en est revenu avec un livre de la collection blanche de Gallimard petit format, fourré de papier pergamine comme c’était notre usage, et Dimitri me dit : « C’est pour vous, Rozanov est un auteur pour vous ». C’était La face sombre du Christ de Vassily Rozanov, avec la préface de Josef Czapski que j’ai rencontré peu après à l’occasion de sa première exposition à Lausanne, et depuis lors le nom de Rozanov a été pour moi l’une des lumières impérissables de mon ciel spirituel sous lequel a été scellé ce que j’appelle notre indestructible alliance, plus forte que toutes nos dissensions.  Rozanov ne m’a jamais quitté. Sa conception de l’intimité et de la voix modulées par l’écriture recoupe la mienne et ne cesse de la revivifier en dépit de nombreuses idées ou positions qui lui sont propres et que je ne partage aucunement, comme il en allait de mes relations avec Dimitri. La somme rozanovienne que représente Feuilles tombées, publiée à L’Age d’Homme en 1984, me suit partout et je sais à l’instant qu’à l’ouvrir je trouverai ce que j’y cherche comme à l’état de murmure à moi seul destiné, et c’est exactement cela, page 398 : « Remercie chaque instant de ton existence et éternise-le »…

Rozanov ne m’a jamais quitté. Sa conception de l’intimité et de la voix modulées par l’écriture recoupe la mienne et ne cesse de la revivifier en dépit de nombreuses idées ou positions qui lui sont propres et que je ne partage aucunement, comme il en allait de mes relations avec Dimitri. La somme rozanovienne que représente Feuilles tombées, publiée à L’Age d’Homme en 1984, me suit partout et je sais à l’instant qu’à l’ouvrir je trouverai ce que j’y cherche comme à l’état de murmure à moi seul destiné, et c’est exactement cela, page 398 : « Remercie chaque instant de ton existence et éternise-le »…

J'écris ces mots dans une espèce de baraque décatie, au bord du ciel mais d’aspect tout semblable à celles de Buchenwald ou du Goulag, je ne suis qu’un doux rêveur à la Illia Illitch Oblomov et n’ai jamais souffert en ma vie de privilégié que de sentiments sentimentaux, cependant je recueille ce vestige de lumière éternelle que représente à mes yeux ce bout de pain de rien du tout - et de tout ça je remercie Dieu qui n’existe pas sauf à l’instant d’être reconnu dans ce morceau de pain sec dont l’image sera mon icône de ce matin, mon mandala et mon tapis de prière...

J'écris ces mots dans une espèce de baraque décatie, au bord du ciel mais d’aspect tout semblable à celles de Buchenwald ou du Goulag, je ne suis qu’un doux rêveur à la Illia Illitch Oblomov et n’ai jamais souffert en ma vie de privilégié que de sentiments sentimentaux, cependant je recueille ce vestige de lumière éternelle que représente à mes yeux ce bout de pain de rien du tout - et de tout ça je remercie Dieu qui n’existe pas sauf à l’instant d’être reconnu dans ce morceau de pain sec dont l’image sera mon icône de ce matin, mon mandala et mon tapis de prière... La bonne mesure. – La lecture de Gustave Thibon me fait du bien, comme le pain ou l’eau claire. Pas besoin de plus, ou s’il y a plus, car il y a forcément plus et d’un peut tout, je me connais, la base de cette présence paisible et lucide, sensible, aimante, me reste un port d’attache depuis ma vingtaine lointaine, et qu’on le dise réac ou catho souverainiste m’est bien égal à moi le huguenot de moins en moins croyant mais de plus en plus chrétien au sens évangélique paléo d’avant Rome et les sectes, estimant que Thibon Gustave le philosophe paysan n’est pas plus de droite ou de gauche que le pain et l’eau claire.

La bonne mesure. – La lecture de Gustave Thibon me fait du bien, comme le pain ou l’eau claire. Pas besoin de plus, ou s’il y a plus, car il y a forcément plus et d’un peut tout, je me connais, la base de cette présence paisible et lucide, sensible, aimante, me reste un port d’attache depuis ma vingtaine lointaine, et qu’on le dise réac ou catho souverainiste m’est bien égal à moi le huguenot de moins en moins croyant mais de plus en plus chrétien au sens évangélique paléo d’avant Rome et les sectes, estimant que Thibon Gustave le philosophe paysan n’est pas plus de droite ou de gauche que le pain et l’eau claire. Celui qu’elle disait « ton Monsieur Sénèque » était, à ses yeux, un penseur réellement fréquentable, qui ne mettait pas de majuscules à ses pensées ni d’italiques à ses sentiments, un sage franc du collier, lucide et prudent, mais pas éteignoir pour autant, pour ainsi dire un type bien…

Celui qu’elle disait « ton Monsieur Sénèque » était, à ses yeux, un penseur réellement fréquentable, qui ne mettait pas de majuscules à ses pensées ni d’italiques à ses sentiments, un sage franc du collier, lucide et prudent, mais pas éteignoir pour autant, pour ainsi dire un type bien…

(Cette liste a été établie au fil de la lecture alternée des 60 épisodes des 5 saisons de la série The Wire/Sur écoute et du dernier livre de Max Dorra intitulé Lutte des rêves et interprétation des classes paru à L'Olivier)

(Cette liste a été établie au fil de la lecture alternée des 60 épisodes des 5 saisons de la série The Wire/Sur écoute et du dernier livre de Max Dorra intitulé Lutte des rêves et interprétation des classes paru à L'Olivier)

La nature qui nous entoure ici reste le lieu de tous les carnages, pas un instant je ne l’oublie, pas plus que l’instinct prédateur de l’homme et sa passion morbide, mais la nature ne dore pas la pilule, la nature reste ce qu’elle a toujours été dans son indifférence absolue et son étrangeté splendide qui me font retrouver ici, dans cette espèce de cabanon au bord du ciel, l’humilité sereine de l’homme des bois selon Thoreau ou l’équanimité de Pascal entre ses deux infinis, entre le cendrier et l’étoile – et voici le fermier du dessus se pointer pour m’annoncer qu’il a dû couper l’eau que j’ai captée à sa fontaine vu que « ça manque » ces jours…

La nature qui nous entoure ici reste le lieu de tous les carnages, pas un instant je ne l’oublie, pas plus que l’instinct prédateur de l’homme et sa passion morbide, mais la nature ne dore pas la pilule, la nature reste ce qu’elle a toujours été dans son indifférence absolue et son étrangeté splendide qui me font retrouver ici, dans cette espèce de cabanon au bord du ciel, l’humilité sereine de l’homme des bois selon Thoreau ou l’équanimité de Pascal entre ses deux infinis, entre le cendrier et l’étoile – et voici le fermier du dessus se pointer pour m’annoncer qu’il a dû couper l’eau que j’ai captée à sa fontaine vu que « ça manque » ces jours… Idiots utiles. – Il faut (re)lire La Vie est ailleurs de Milan Kundera pour mieux réévaluer, aujourd’hui, les mécanismes de la fascination exercée, sur les intellectuels, par le Pouvoir, à côté de cette autre observation fondamentale sur le fait que de doux poètes, tels un Eluard ou un Aragon, en soient arrivés à louer les mérites d’un Staline.

Idiots utiles. – Il faut (re)lire La Vie est ailleurs de Milan Kundera pour mieux réévaluer, aujourd’hui, les mécanismes de la fascination exercée, sur les intellectuels, par le Pouvoir, à côté de cette autre observation fondamentale sur le fait que de doux poètes, tels un Eluard ou un Aragon, en soient arrivés à louer les mérites d’un Staline. Sauveteurs. - Contre le romantisme et son mensonge récurrent, notamment en littérature, tel que René Girard l’a isolé (au sens pour ainsi dire scientifique, comme il en irait d’un virus ou d’une bactérie) et décrit par le détail dans Mensonge romantique et vérité romanesque, contre cette flatterie « jeuniste » qui exalte la rébellion pour la rébellion ou la nouveauté pour la nouveauté, la notion de bon génie de la Cité m’a toujours été chère, au dam de mon propre romantisme, que je retrouve avec reconnaissance chez les écrivains ou les penseurs que Léon Daudet, par opposition aux Incendiaires, appelait les Sauveteurs.

Sauveteurs. - Contre le romantisme et son mensonge récurrent, notamment en littérature, tel que René Girard l’a isolé (au sens pour ainsi dire scientifique, comme il en irait d’un virus ou d’une bactérie) et décrit par le détail dans Mensonge romantique et vérité romanesque, contre cette flatterie « jeuniste » qui exalte la rébellion pour la rébellion ou la nouveauté pour la nouveauté, la notion de bon génie de la Cité m’a toujours été chère, au dam de mon propre romantisme, que je retrouve avec reconnaissance chez les écrivains ou les penseurs que Léon Daudet, par opposition aux Incendiaires, appelait les Sauveteurs.

De la peinture-peinture. – C’est en repassant par les bases physiques de la figuration qu’on pourra retrouver, je crois, la liberté d’une peinture-peinture dépassant la tautologie réaliste. Thierry Vernet y est parvenu parfois, comme dans la toile bleue qu’il a brossée après sa visite à notre Impasse des Philosophes, en 1986, évoquant le paysage qui se découvre de la route de Villars Sainte-Croix, côté Jura, mais le transit du réalisme à l’abstraction est particulièrement lisible et visible, par étapes, dans l’évolution de Ferdinand Hodler. Nous ne sommes plus dans cette continuité, les gonds de l’histoire de la peinture ont été arrachés, mais chacun peut se reconstituer une histoire et une géographie artistiques à sa guise, à l’écart des discours convenus en la matière, en suivant le cours réel du Temps de la peinture dont la chronologie n’est qu’un aspect, souvent trompeur. De là mon sentiment qu’un Simone Martini ou un Uccello, un Caravage ou un Signorelli sont nos contemporains au même titre qu’un Bacon, un Morandi ou un De Staël…

De la peinture-peinture. – C’est en repassant par les bases physiques de la figuration qu’on pourra retrouver, je crois, la liberté d’une peinture-peinture dépassant la tautologie réaliste. Thierry Vernet y est parvenu parfois, comme dans la toile bleue qu’il a brossée après sa visite à notre Impasse des Philosophes, en 1986, évoquant le paysage qui se découvre de la route de Villars Sainte-Croix, côté Jura, mais le transit du réalisme à l’abstraction est particulièrement lisible et visible, par étapes, dans l’évolution de Ferdinand Hodler. Nous ne sommes plus dans cette continuité, les gonds de l’histoire de la peinture ont été arrachés, mais chacun peut se reconstituer une histoire et une géographie artistiques à sa guise, à l’écart des discours convenus en la matière, en suivant le cours réel du Temps de la peinture dont la chronologie n’est qu’un aspect, souvent trompeur. De là mon sentiment qu’un Simone Martini ou un Uccello, un Caravage ou un Signorelli sont nos contemporains au même titre qu’un Bacon, un Morandi ou un De Staël… Notes de l'isba (2)

Notes de l'isba (2)

De là mon attachement aux peintres un peu dingos genre Adolf Wölfli (1864-1930), grand obsédé à trompettes de papier dont les mots ne peuvent rien nous dire quoique le cherchant en discours véhéments rappelant ceux de l’autre Adolf timbré, alors que ses images nous atteignent et nous traversent et nous hantent comme des visions d’enfance quand le Méchant rôde autour de la maison et que c’est si bon. De même l’écriture très matinale, au nid, est-elle une bonne voie ouverte aux « forces intérieures » dont parle Ludwig Hohl, cet autre toqué.

De là mon attachement aux peintres un peu dingos genre Adolf Wölfli (1864-1930), grand obsédé à trompettes de papier dont les mots ne peuvent rien nous dire quoique le cherchant en discours véhéments rappelant ceux de l’autre Adolf timbré, alors que ses images nous atteignent et nous traversent et nous hantent comme des visions d’enfance quand le Méchant rôde autour de la maison et que c’est si bon. De même l’écriture très matinale, au nid, est-elle une bonne voie ouverte aux « forces intérieures » dont parle Ludwig Hohl, cet autre toqué.

Le moindre trait, j’entends : la moindre amorce de ligne, et les hachures, les réseaux et les résilles, les griffures et les morsures – les traits tirés de Louis Soutter (1871-1942) me touchent indiciblement, comme personne en gravure sauf peut-être Rembrandt dans ses moments de plus libre abandon, ou Goya bien entendu (je veux dire le Goya vraiment déchaîné), ou Soutine qui ne dessine que par la couleur – mais tout Soutter et jusqu’aux doigts, Soutter qui se met à dessiner de la main gauche quand la droite est trop habile, Soutter Louis de Morges à Ballaigues et sans commencement ni fin, Soutter en sa présence exacerbée par la douleur transfusée en foudre de beauté…

Le moindre trait, j’entends : la moindre amorce de ligne, et les hachures, les réseaux et les résilles, les griffures et les morsures – les traits tirés de Louis Soutter (1871-1942) me touchent indiciblement, comme personne en gravure sauf peut-être Rembrandt dans ses moments de plus libre abandon, ou Goya bien entendu (je veux dire le Goya vraiment déchaîné), ou Soutine qui ne dessine que par la couleur – mais tout Soutter et jusqu’aux doigts, Soutter qui se met à dessiner de la main gauche quand la droite est trop habile, Soutter Louis de Morges à Ballaigues et sans commencement ni fin, Soutter en sa présence exacerbée par la douleur transfusée en foudre de beauté…

Lire et commenter La Divine Comédie m’amène, progressivement, à distinguer plus précisément ce que j’en apprécie vraiment de ce qui m’en semble daté ou même irrecevable aujourd’hui. L’idée de coupler, alors, cette lecture avec celle de Montaigne, pourrait peut-être ajouter du sel à l’exercice, me dis-je à l’instant.

Lire et commenter La Divine Comédie m’amène, progressivement, à distinguer plus précisément ce que j’en apprécie vraiment de ce qui m’en semble daté ou même irrecevable aujourd’hui. L’idée de coupler, alors, cette lecture avec celle de Montaigne, pourrait peut-être ajouter du sel à l’exercice, me dis-je à l’instant. La lecture (ou plutôt l’écoute) de la Recherche m’est un viatique sensible quotidien. Je descends tous les jours à La Providence pour ma séance quotidienne de radiothérapie, qui dure exactement 144 secondes, et descendant puis remontant j’écoute les fragments de Du côté de chez Swann ou du Temps retrouvé, dont je connais déjà la plupart quasi par coeur mais que je réécoute, comme je réécouterais un concerto ou un opéra, sur le mode répétitif voire obsessionnel qui a été le mien durant mes années de solitude, capable d’entendre La Bohème ou Tosca cent fois (au Grand Chemin, puis aux escaliers du Marché), cent fois la Rhapsodie pour altsolo de Brahms ou le concert pour violon de Sibelius, et mille fois Simon Boccanegra ou la Sonate posthume de Schubert.

La lecture (ou plutôt l’écoute) de la Recherche m’est un viatique sensible quotidien. Je descends tous les jours à La Providence pour ma séance quotidienne de radiothérapie, qui dure exactement 144 secondes, et descendant puis remontant j’écoute les fragments de Du côté de chez Swann ou du Temps retrouvé, dont je connais déjà la plupart quasi par coeur mais que je réécoute, comme je réécouterais un concerto ou un opéra, sur le mode répétitif voire obsessionnel qui a été le mien durant mes années de solitude, capable d’entendre La Bohème ou Tosca cent fois (au Grand Chemin, puis aux escaliers du Marché), cent fois la Rhapsodie pour altsolo de Brahms ou le concert pour violon de Sibelius, et mille fois Simon Boccanegra ou la Sonate posthume de Schubert. En relisant ce soir le chapitre des Plaisirs de la littérature consacré à Dante, je me dis que personne, aujourd’hui, ne propose de synthèses aussi claires et profondes, si pénétrantes et si libres d’esprit que celles de John Cowper Powys dans ce livre inépuisable.

En relisant ce soir le chapitre des Plaisirs de la littérature consacré à Dante, je me dis que personne, aujourd’hui, ne propose de synthèses aussi claires et profondes, si pénétrantes et si libres d’esprit que celles de John Cowper Powys dans ce livre inépuisable. J’ai de la peine à parler de « mon cancer » sur un ton dramatique, et d’autant moins que j’ai commencé à lire Sable mouvant de Henning Mankell, récit entrepris en 2013 au lendemain de l’annonce de « son » cancer à lui, déjà largement propagé en métastases et ne lui accordant que peu de mois à vivre (il est mort tout récemment) avec un sentiment de reconnaissance particulière tant ce livre est encore « du côté de la vie ».

J’ai de la peine à parler de « mon cancer » sur un ton dramatique, et d’autant moins que j’ai commencé à lire Sable mouvant de Henning Mankell, récit entrepris en 2013 au lendemain de l’annonce de « son » cancer à lui, déjà largement propagé en métastases et ne lui accordant que peu de mois à vivre (il est mort tout récemment) avec un sentiment de reconnaissance particulière tant ce livre est encore « du côté de la vie ». Jules Renard en son Journal : « Les morts de l’amitié ».

Jules Renard en son Journal : « Les morts de l’amitié ». J’aimerais essayer d’exprimer, au plus près de mon sentiment personnel, ce que m’inspire la lecture de l’Histoire de l’amour et dela haine de Charles Dantzig, dont les réponses littéraires, ou je dirais plutôt : poétiques, à des questions assez triviales, m’intéressent et me touchent sans que lesdites « questions triviales » ne m’intéressent ni ne me touchent à vrai dire plus que ça.

J’aimerais essayer d’exprimer, au plus près de mon sentiment personnel, ce que m’inspire la lecture de l’Histoire de l’amour et dela haine de Charles Dantzig, dont les réponses littéraires, ou je dirais plutôt : poétiques, à des questions assez triviales, m’intéressent et me touchent sans que lesdites « questions triviales » ne m’intéressent ni ne me touchent à vrai dire plus que ça. Une horreur glaçante et croissante saisit le lecteur de 2084 dès les premières pages de ce roman d’anticipation catastrophiste faisant écho à Orwell même si le climat du début, dans unsanatorium de l’Atlas lointain, évoque plutôt Le désert des tartares de Buzzati, avec un autre type d’angoisse cependant, liée à la paranoïa islamique.

Une horreur glaçante et croissante saisit le lecteur de 2084 dès les premières pages de ce roman d’anticipation catastrophiste faisant écho à Orwell même si le climat du début, dans unsanatorium de l’Atlas lointain, évoque plutôt Le désert des tartares de Buzzati, avec un autre type d’angoisse cependant, liée à la paranoïa islamique. Alain Finkielkraut parle de l’Internet comme d’une réalité « atroce », et je lui donne à la fois raison et tort, comme j’ai donné raison et tort àDimitri qui y voyait un enfer sans prendre la peine d’y aller voir.

Alain Finkielkraut parle de l’Internet comme d’une réalité « atroce », et je lui donne à la fois raison et tort, comme j’ai donné raison et tort àDimitri qui y voyait un enfer sans prendre la peine d’y aller voir.  Ma bonne amie a toujours été ma boussole, qui m’a empêché de perdre le nord en maintes occasions. Je me garderai de la magnifier ou de l’idéaliser ; simplement je l’ai constaté à d’innombrablesoccasions : Lady L. a des antennes qui lui permettent de discerner le faux, le simulacre, l’hypocrisie sociale ou la frime morale, parfois avant même que ma lucidité réaliste ne prenne le pas sur ma naïveté ou ma crédulité.

Ma bonne amie a toujours été ma boussole, qui m’a empêché de perdre le nord en maintes occasions. Je me garderai de la magnifier ou de l’idéaliser ; simplement je l’ai constaté à d’innombrablesoccasions : Lady L. a des antennes qui lui permettent de discerner le faux, le simulacre, l’hypocrisie sociale ou la frime morale, parfois avant même que ma lucidité réaliste ne prenne le pas sur ma naïveté ou ma crédulité. Le vert de la couverture de ce livre de poche, posé par hasard sur cette pile du dernier de mes innombrables rangements, m’a tapé ce matin dans l’œil, donc j’ai pris l’objet en question et, lunettes dûment chaussée, j’en ai découvert le titre en allemand, Das Unheimliche,en lettres blanches sur fond vert, puis, juste au-dessus, le titre en français d’Inquiétante étrangeté surmonté du nom de l’auteur, Sigmund Freud.

Le vert de la couverture de ce livre de poche, posé par hasard sur cette pile du dernier de mes innombrables rangements, m’a tapé ce matin dans l’œil, donc j’ai pris l’objet en question et, lunettes dûment chaussée, j’en ai découvert le titre en allemand, Das Unheimliche,en lettres blanches sur fond vert, puis, juste au-dessus, le titre en français d’Inquiétante étrangeté surmonté du nom de l’auteur, Sigmund Freud. C’est aujourd’hui la clôture de la rétrospective consacré à Marius Borgeaud à L’Ermitage, que nous sommes allés voir l’autre jour avec Lady L. au milieu d’une dense foule défilante et trépignante.

C’est aujourd’hui la clôture de la rétrospective consacré à Marius Borgeaud à L’Ermitage, que nous sommes allés voir l’autre jour avec Lady L. au milieu d’une dense foule défilante et trépignante. Le génie est (parfois) affaire d’obstination, disait à peu près Proust, et c’estce qu’on se dit en suivant ici le parcours d’un honnête second couteau del’impressionnisme, en ses débuts, qui ne cesse ensuite de se dépasser lui-mêmeavant de se « rejoindre », si l’on peut dire, dans la limite de sesmoyens. Parce qu’il y a des gradations, évidemment, dans ce qu’on peut appelerle « génie », et Marius Borgeaud n’atteindra jamais, me semble-t-il,la dimension « classique » d’un Pissaro ou d’un Vallotton – encore eux -, mais l’art de Borgeaud n’en est pas moins éminemment original et attachant, imposant finalement, sans artifices ni virtuosité trop brillante, sa vision sans pareille.

Le génie est (parfois) affaire d’obstination, disait à peu près Proust, et c’estce qu’on se dit en suivant ici le parcours d’un honnête second couteau del’impressionnisme, en ses débuts, qui ne cesse ensuite de se dépasser lui-mêmeavant de se « rejoindre », si l’on peut dire, dans la limite de sesmoyens. Parce qu’il y a des gradations, évidemment, dans ce qu’on peut appelerle « génie », et Marius Borgeaud n’atteindra jamais, me semble-t-il,la dimension « classique » d’un Pissaro ou d’un Vallotton – encore eux -, mais l’art de Borgeaud n’en est pas moins éminemment original et attachant, imposant finalement, sans artifices ni virtuosité trop brillante, sa vision sans pareille. Svetlana Alexievitch, dans Les cercueils de zinc, transmet ce témoignage d’un grenadier russe revenu d’Afghanistan :« Quand une balle rencontre un homme, ça s’entend, c’est un bruit caractéristique qu’on ne peut pas oublier, une espèce de claquement mouillé. Un gars que vous connaissez tombe face contre terre dans la poussière, brûlante comme des cendres. Vous le retournez : il a encore entre les dents lacigarette que vous venez de lui donner…Encore allumée… La première fois on agit comme dans un rêve :on court, on traîne, on tire, mais on ne retient rien,on ne peut rien raconter après le combat. C’est comme si tout se passait derrière une vitre…Comme dans un cauchemar, quand on est réveillé par la peur sans se souvenir de rien. En fait, pour éprouver vraiment une terreur, il faut s’en souvenir, s’y habituer. Au bout de deux ou trois semaines, il ne reste plus de vous que le nom, vous n’êtes plus du tout la même personne. Tel que vous êtes devenu, la vue d’un mort ne vous fait plus peur, vous réfléchissez calmement ou avec agacement à la façon dont vous allez le descendre de son rocher ou le traîner en pleine chaleur sur plusieurs kilomètres. Ce nouvel homme que vous êtes n’imagine plus, il connaît l’odeur des entrailles en pleine chaleur, il sait que l’odeur des excréments et du sang humain ne peut être éliminée par aucune lessive… Il sait ce que sont des crânes grimaçants et brûlés dans une flaque boueuse de métal fondu, comme si pendant quelques heures ses compagnons n’avaient pas crié mais ri en mourant. Il connaît ce sentiment aigu du soulagement, jamais éprouvé auparavant, à la vue d’un tué : Ce n’est pas moi ! Ca se produit si vite, cette transformation. Très vite. Presque pour tout le monde ».

Svetlana Alexievitch, dans Les cercueils de zinc, transmet ce témoignage d’un grenadier russe revenu d’Afghanistan :« Quand une balle rencontre un homme, ça s’entend, c’est un bruit caractéristique qu’on ne peut pas oublier, une espèce de claquement mouillé. Un gars que vous connaissez tombe face contre terre dans la poussière, brûlante comme des cendres. Vous le retournez : il a encore entre les dents lacigarette que vous venez de lui donner…Encore allumée… La première fois on agit comme dans un rêve :on court, on traîne, on tire, mais on ne retient rien,on ne peut rien raconter après le combat. C’est comme si tout se passait derrière une vitre…Comme dans un cauchemar, quand on est réveillé par la peur sans se souvenir de rien. En fait, pour éprouver vraiment une terreur, il faut s’en souvenir, s’y habituer. Au bout de deux ou trois semaines, il ne reste plus de vous que le nom, vous n’êtes plus du tout la même personne. Tel que vous êtes devenu, la vue d’un mort ne vous fait plus peur, vous réfléchissez calmement ou avec agacement à la façon dont vous allez le descendre de son rocher ou le traîner en pleine chaleur sur plusieurs kilomètres. Ce nouvel homme que vous êtes n’imagine plus, il connaît l’odeur des entrailles en pleine chaleur, il sait que l’odeur des excréments et du sang humain ne peut être éliminée par aucune lessive… Il sait ce que sont des crânes grimaçants et brûlés dans une flaque boueuse de métal fondu, comme si pendant quelques heures ses compagnons n’avaient pas crié mais ri en mourant. Il connaît ce sentiment aigu du soulagement, jamais éprouvé auparavant, à la vue d’un tué : Ce n’est pas moi ! Ca se produit si vite, cette transformation. Très vite. Presque pour tout le monde ». Ce samedi 31 octobre. – Il a fait ces soirs de sublimes crépuscules, exaltant les couleurs flamboyantes et les moires d’or et de pourpre de l’automne, pour s’achever en lentes fusion d’indigo et d’orangés, jusqu’à fondre au noir final.

Ce samedi 31 octobre. – Il a fait ces soirs de sublimes crépuscules, exaltant les couleurs flamboyantes et les moires d’or et de pourpre de l’automne, pour s’achever en lentes fusion d’indigo et d’orangés, jusqu’à fondre au noir final.

Montaigne. Les Essais, édition de 1595, suivis de Vingt-sept sonnetz d'Etienne de La Boétie, de Notes de lecture et de Sentences peintes. Bibliothèque de la Pléiade, 2007.

Montaigne. Les Essais, édition de 1595, suivis de Vingt-sept sonnetz d'Etienne de La Boétie, de Notes de lecture et de Sentences peintes. Bibliothèque de la Pléiade, 2007.

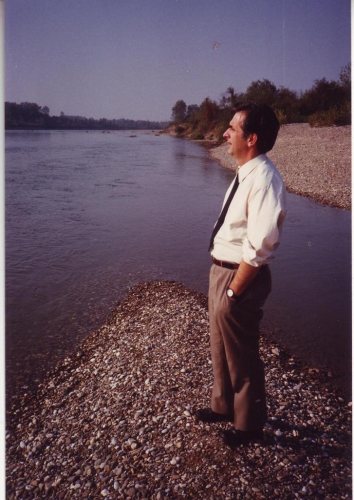

À La Désirade, ce dimanche 6 septembre. – Je viens d’achever la lecture de Montecristo de Martin Suter, entreprise hier soir, et qui m’a captivé. On y retrouve le storyteller formidable de Small World, qui a révélé l’auteur en 1998, et qui, depuis lors, a acquis la maestria d’un grand pro de la narration populaire, au bon sens du terme, avec des degrés de densité et et d’intensité variables.

À La Désirade, ce dimanche 6 septembre. – Je viens d’achever la lecture de Montecristo de Martin Suter, entreprise hier soir, et qui m’a captivé. On y retrouve le storyteller formidable de Small World, qui a révélé l’auteur en 1998, et qui, depuis lors, a acquis la maestria d’un grand pro de la narration populaire, au bon sens du terme, avec des degrés de densité et et d’intensité variables.  J’ai commencé de nous lire, en voiture, le quatrième volume de la série du Manifeste incertain, de Frédéric Pajak, toujours aussi intéressant et ici en crescendo, pourrait-on dire. Mais cela part déjà très fort, avec une charge carabinée contre la malbouffe et, plus généralement, l’obsession gastronomique assez dégoûtante qui sévit actuellement. En tout cas il prêche un converti en mon humble personne, moi qui ai horreur de cette profusion d’émissions télévisées et de reportages, d’article des portraits de « grandes toques » qui envahissent bonnement les médias.

J’ai commencé de nous lire, en voiture, le quatrième volume de la série du Manifeste incertain, de Frédéric Pajak, toujours aussi intéressant et ici en crescendo, pourrait-on dire. Mais cela part déjà très fort, avec une charge carabinée contre la malbouffe et, plus généralement, l’obsession gastronomique assez dégoûtante qui sévit actuellement. En tout cas il prêche un converti en mon humble personne, moi qui ai horreur de cette profusion d’émissions télévisées et de reportages, d’article des portraits de « grandes toques » qui envahissent bonnement les médias.  Ce lundi 21 septembre. – Je suis parfois gratifié du don spécial de faire des rêves à caractère féerique, comme celui de la nuit dernière, qui s’est développé comme une prodigieuse vision en trois dimensions, richede couleurs et de sensations.

Ce lundi 21 septembre. – Je suis parfois gratifié du don spécial de faire des rêves à caractère féerique, comme celui de la nuit dernière, qui s’est développé comme une prodigieuse vision en trois dimensions, richede couleurs et de sensations. Ma lecture de La Divine Comédie, que je distille irrégulièrement sur la Toile depuis plusieurs années, et qui aborde ces jours Le Purgatoire, n’aura de sens que si elle devient de plus en plus personnelle et spontanée, sans gêne. À propos du poème en question, John Cowper Powys en souligne l’aspect fondamentalement daté , par opposition à d’autres grands textes classiques tels L’Illiade ou les livres de Rabelais. La « tapisserie » poétique de Dante est sans pareille, mais une chose la plombe évidemment, et c’est la théologie.

Ma lecture de La Divine Comédie, que je distille irrégulièrement sur la Toile depuis plusieurs années, et qui aborde ces jours Le Purgatoire, n’aura de sens que si elle devient de plus en plus personnelle et spontanée, sans gêne. À propos du poème en question, John Cowper Powys en souligne l’aspect fondamentalement daté , par opposition à d’autres grands textes classiques tels L’Illiade ou les livres de Rabelais. La « tapisserie » poétique de Dante est sans pareille, mais une chose la plombe évidemment, et c’est la théologie.  Ce mercredi 30 septembre. – La lecture des Marges de Jean Prod’hom me touche à un point rare, et surtout ne cesse de relancer ma propre rêverie. Je me revois dans les bois à quatorze ans, Sur le chemin de terre aujourd’hui coupé par l’autoroute, où je me suis aperçu tout à coup – vertige pour ainsi dire métaphysique – que j’étais moi et pas un autre. Or il y a de ça dès les premières pages de Marges, dans ce texte intitulé J’ai vécu de bien mauvais moments où il est question de ce qui est attendu d’un écolier dont on attend qu’il fasse preuve d’originialité dans ses composition, qui s’en reconnaît incapable et qui découvre plus tard que sa vraie voie et sa vraie voix sont ailleurs, « loin de l’école et des médecins », toutes choses que j’ai vécues tout pareillement quoique tout autrement, dans le préau de l’école primaire de Chailly, quand je me sentais autre que les autres. Et Jean Prod’hom : « Il convient poeut-être de rester modeste en la circonstance et de se cointenter, plume à la main, de ce qui est là jour après jou, sous nos yeux, le ciel d’opale, le chant du coq ou ce rayon de bibliothèque sur lequel des livres aux habits d’Arlequin, blottis les uns contre les autres, se tiennent compagnie jour et nuit pour dessiner l’arc-en ciel de la mémoire des hommes, avec la conviction que l’inouï est à notre porte ».

Ce mercredi 30 septembre. – La lecture des Marges de Jean Prod’hom me touche à un point rare, et surtout ne cesse de relancer ma propre rêverie. Je me revois dans les bois à quatorze ans, Sur le chemin de terre aujourd’hui coupé par l’autoroute, où je me suis aperçu tout à coup – vertige pour ainsi dire métaphysique – que j’étais moi et pas un autre. Or il y a de ça dès les premières pages de Marges, dans ce texte intitulé J’ai vécu de bien mauvais moments où il est question de ce qui est attendu d’un écolier dont on attend qu’il fasse preuve d’originialité dans ses composition, qui s’en reconnaît incapable et qui découvre plus tard que sa vraie voie et sa vraie voix sont ailleurs, « loin de l’école et des médecins », toutes choses que j’ai vécues tout pareillement quoique tout autrement, dans le préau de l’école primaire de Chailly, quand je me sentais autre que les autres. Et Jean Prod’hom : « Il convient poeut-être de rester modeste en la circonstance et de se cointenter, plume à la main, de ce qui est là jour après jou, sous nos yeux, le ciel d’opale, le chant du coq ou ce rayon de bibliothèque sur lequel des livres aux habits d’Arlequin, blottis les uns contre les autres, se tiennent compagnie jour et nuit pour dessiner l’arc-en ciel de la mémoire des hommes, avec la conviction que l’inouï est à notre porte ». Jean Prodh’hom tient à la fois de l’écolier dissident prolongeant la récré pendant des années et de l’instituteur à l’ancienne, il me fait penser à Gavillet pourchassé dans nos campagnes à l’été 1953 et à Gaston Cherpillod pêchant dans une rivière en égrenant les noms de lieux genre Donneloye ou Promasens, Prévondavaux en descendant de Denezy ou Correvon au couchant, ainsi de suite dans la foulée des aiguiseurs de naguère et des vanniers de jadis…

Jean Prodh’hom tient à la fois de l’écolier dissident prolongeant la récré pendant des années et de l’instituteur à l’ancienne, il me fait penser à Gavillet pourchassé dans nos campagnes à l’été 1953 et à Gaston Cherpillod pêchant dans une rivière en égrenant les noms de lieux genre Donneloye ou Promasens, Prévondavaux en descendant de Denezy ou Correvon au couchant, ainsi de suite dans la foulée des aiguiseurs de naguère et des vanniers de jadis…  Quand je remontais en danseuse la côte du Chianti direction Arezzo, sur mon vélocipède à multisacoches, j’ai noté des tas d’impressions que je retrouve dans ce qu’écrit Jean Prodhom de Pozzuoli dont le front de mer évoque le décor de Mains basses sur la ville, « mosaïque de sacs-poubelles, baignades interdites, horizon glauque, odeurs douteuses, plages jonchées des restes de la cuisine du monde », et tout en haut de ma côte toscane il y avait des mômes de pas treize ans qui vendaient de la limonade et que j’ai payés en coupures roses et bleues de lires pourries de l’époque, ainsi de suite.

Quand je remontais en danseuse la côte du Chianti direction Arezzo, sur mon vélocipède à multisacoches, j’ai noté des tas d’impressions que je retrouve dans ce qu’écrit Jean Prodhom de Pozzuoli dont le front de mer évoque le décor de Mains basses sur la ville, « mosaïque de sacs-poubelles, baignades interdites, horizon glauque, odeurs douteuses, plages jonchées des restes de la cuisine du monde », et tout en haut de ma côte toscane il y avait des mômes de pas treize ans qui vendaient de la limonade et que j’ai payés en coupures roses et bleues de lires pourries de l’époque, ainsi de suite. Et Charles-Albert de préciser en se penchant sur la terre romaine assez rouge à cet endroit-là : « ça a beau être immense, comme on dit : on préfère voir un peuple de fourmis pénétrer dans une figue »…

Et Charles-Albert de préciser en se penchant sur la terre romaine assez rouge à cet endroit-là : « ça a beau être immense, comme on dit : on préfère voir un peuple de fourmis pénétrer dans une figue »…