Pourquoi Le Livre des Baltimore, roman décevant et phénomène d’époque, mérite d’être commenté. Comment l’auteur se soumet à la symbolique Maman du conformisme béat. Ce qu’on pourrait, bien amicalement, lui conseiller pour honorer son talent et, demain peut-être, écrire de meilleurs livres…

Premier constat.

La lecture attentive du Livre des Baltimore, dont j’attendais quelque chose, m’a plus que déçu : catastrophé après les cent premières pages. Je n’en croyais pas mes yeux à la découverte de cette vacuité saturée de superlatifs creux, devant ces personnages réduits à l’état d’ectoplasmes, ces situations « téléphonées » et ces dialogues filés comme dans quelque photo-roman à la NousDeux et autres sitcoms dévertébrées. Or les 376 pages suivantes du roman ne m'ont guère rassuré ensuite.

Ce premier constat m’a d’autant plus navré que j’avais apprécié, avant tout le battage de l’automne 2012, la lecture de La vérité sur l’affaire Harry Quebert dont Bernard de Fallois, grand Monsieur proustien de la littérature et de l’édition françaises, m’avait parlé au téléphone comme d’une révélation, à ses yeux en tout cas, m’invitant à partager son enthousiasme sur jeu d’épreuves.

Ce premier constat m’a d’autant plus navré que j’avais apprécié, avant tout le battage de l’automne 2012, la lecture de La vérité sur l’affaire Harry Quebert dont Bernard de Fallois, grand Monsieur proustien de la littérature et de l’édition françaises, m’avait parlé au téléphone comme d’une révélation, à ses yeux en tout cas, m’invitant à partager son enthousiasme sur jeu d’épreuves.

Et de fait, ce livre magnifiquement construit, jouant sur une sorte de« déconstruction temporelle » pour filer une intrigue policière captivante, m’a tout de suite épaté en dépit de son écriture lisse et de sa naïveté à de multiples égards (pas forcément déplaisante au demeurant chez un youngster), autant qu’il a bluffé par la suite un Marc Fumaroli ou un Bernard Pivot, vieux routiers de la lecture critique auxquels on ne la fait pas en matière littéraire...

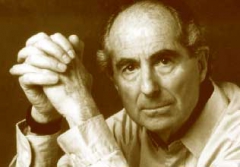

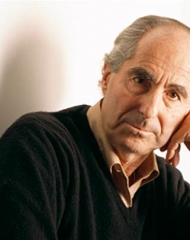

On l’a dit et répété : ce roman, jouant sur les relations de deux écrivains à succès - le jeune Marcus Goldman et son vieux mentor Harry Quebert - révélait un fomidable storyteller et j’y trouvai, pour ma part, une sorte de fervent hommage à toute une littérature américaine récente évoquant les grandes espérances de la jeunesse et le choc de la réalité ( de J.D. Salinger et son Arrache-cœur aux romans d’un John Irving ou d’un Philip Roth), entre autres thèmes – dont celui, fondamental, des racines du Mal et de la culpabilité collective - réellement abordés et travaillés par le jeune romancier visiblement nourri, aussi, de séries télévisées américaines.

On l’a dit et répété : ce roman, jouant sur les relations de deux écrivains à succès - le jeune Marcus Goldman et son vieux mentor Harry Quebert - révélait un fomidable storyteller et j’y trouvai, pour ma part, une sorte de fervent hommage à toute une littérature américaine récente évoquant les grandes espérances de la jeunesse et le choc de la réalité ( de J.D. Salinger et son Arrache-cœur aux romans d’un John Irving ou d’un Philip Roth), entre autres thèmes – dont celui, fondamental, des racines du Mal et de la culpabilité collective - réellement abordés et travaillés par le jeune romancier visiblement nourri, aussi, de séries télévisées américaines.

Ainsi, les motifs de Twin Peaks, imaginés par David Lynch, autant que le climat psychologique de certains romans de Philip Roth (notamment par la relation de Marcus avec sa mère, prototype de la couveuse juive, ou aussi par la curée médiatique et populaire du politiquement correct, modulée dans La Tache ), constituaient-ils une substance riche et variée, où les stéréotypes de la littérature de gare (et d’aérogare) se trouvaient dépassés par l’énergie de la narration, l’évocation en 3 D du décor, le charme et la part de mystère de l’ouvrage.

Ensuite l’on vit la success story évoquée par le roman devenir réalité : non du tout par artifice de marketing, comme l’ont prétendu certains pédants jaloux ou mal informés, mais par les qualités primesautières du roman lui-même, lancé par les lecteurs et les libraires assez à l’écart de la critique instituée. Plus tard en revanche, snobés par les prix décrochés par le livre (Prix du roman de l’Académie française et Goncourt de lycéens) et plus encore par le succès de Joël Dicker à l’international, les médias ont suivi le mouvement en bruyante troupe publicitaire.

Ainsi, un mois avant la parution du Livre des Baltimore, des pages entières étaient consacrées à Dicker, fort de ses 3 millions d’exemplaires vendus, égrenant quelques platitudes consensuelles sur le roman lui-même pour mieux « angler » le sujet sur la personne du romancier soigneusement mal rasé ( autant qu’un Marc Levy), lequel ne tarda pas à se repandre à son tour en propos convenus, notamment sur le manque d’amour dont pâtit le monde actuel - un vrai scoop !

De l’utilité (éventuelle) d'une critique sévère-mais-juste...

Paul Léautaud, dont l’esprit critique s’exerçait en toute liberté, dit un jour qu’il était instructif de lire, parfois, des livres de « carton ».

Entendons plus précisément : de carton-pâte. Ce qu’on peut dire aussi : de kitsch fabriqué.

Dans une chronique récente du Figaro-Magazine, Frédéric Beigbeder montre bien, citations (assez accablantes) à l’appui, en quoi Le Livre des Baltimore procède de la fabrication complaisante, relevant en outre l’invraisemblance de diverses situations qui signalent le manque de psychologie ou d’expérience vécue du romancier.

J’en ai repéré bien d’autres, comme la calamiteuse scène du génial ( ?) enfant Hillel taxant, à huit ans ( !) son prof de gymnastique de piètre « hypocondriaque » avant de l’obliger à monter aux perches, du haut desquelles le moniteur tombe et se casse les jambes. Ou, plus niaisement convenue qu’invraisemblable : cette autre scène où tel directeur de collège pour enfants (forcément) riches clame par devant son horreur du sexe, avant d’être surpris par le même génial Hillel en train de fesser le derrière d'une collègue.

Or tout le Livre des Baltimore accumule, à grand renfort d’adjectifs outrés, les situations attendues et les clichés à n’en plus finir, émaillés de dialogues d’une complète indigence.

Exercice de lecture : trouver, derrière les superlatifs qui font de Hillel un type génial, de son cousin Marcus « l’étoile montante de la littérature américaine », de leur ami Woody un mec super, d’Alexandra la chanteuse à succès « la nouvelle icône de la nation », la moindre épaisseur humaine, la moindre touche de personnalité non formatée, le moindre frémissement de réelle émotion ou la moindre raison concrète de s’intéresser à ces stéréotypes de papier glacé, de carton-plâtre ou de marshmallow…

La question de Maman

Le personnage de la mère de Marcus, dans La vérité sur l’affaire Harry Quebert, plus ou moins calqué sur telle mère juive de Philip Roth, était intéressante par son côté lourdement envahissant typique de la mère américaine ou de la mère juive (ou de la mère autrichienne, italienne, iranienne ou genevoise).

Dans Le Livre des Baltimore, éclipsée par la formidable (?) Tante Anita , épouse du non moins exceptionnel (!) Oncle Saul, la mère de Marcus fait pâle figure alors que la grand-mère paternelle, du genre duègne snob et péremptoire, qui ne jure que par les Goldman de Baltimore au détriment des Goldman du New Jersey (les parents « seconde classe » de Marcus) compose un début de personnage réellement insupportable (donc intéressant) que le romancier ne fait hélas qu’esquisser.

Cela étant, tout le roman me semble marqué par le commandement sous-jaçent, omniprésent dans une certaine Amérique, selon lequel il est inapproprié de déplaire à Maman. Or un écrivain digne de ce nom peut-il se déployer sans braver cet interdit ? Pourquoi Le Livre des Baltimore, qui se veut célébration de la jeunesse, est-il à ce point dénué de sensualité. Comment ne pas être écoeuré par cette apologie de la réussite, suivie d’une évocation non moins factice des revers subis par les riches ?

Exercice proposé à Joël Dicker: lire Le petit bout defemme de Franz Kafka et y réfléchir…

La question du succès et del’argent.

Le succès phénonénal de La vérité sur l’affaire Harry Quebert est-il à l’origine de l’affadissement du Livre des Baltimore ? Un« carton » mondial est-il forcément fatal à un écrivain ?

Philip Roth est l’exemple du contraire, dont le succès non moins extraordinaire de Portnoy et son complexe (Portnoy’s complaint) aurait pu marquer la chute, alors qu’il fut suivi d’une carrière en incessant crescendo, nourrie par la vie et une exigence littéraire sans cesse réaffirmée. Mais c’est en bravant Maman et sa famille juive que Philip Roth s’imposa d’emblée, avant de produire une œuvre travaillée par les névroses de l’auteur et les psychoses de l’époque, jusqu’à la trilogie américaine à la Thomas Wolfe, l’hommage au père de Patrimoine et l’uchronie politique du Complot contre l’Amérique entre autres livres mémorables d’une œuvre outrageusement ignorée par les académiciens du Prix Nobel.

Philip Roth est l’exemple du contraire, dont le succès non moins extraordinaire de Portnoy et son complexe (Portnoy’s complaint) aurait pu marquer la chute, alors qu’il fut suivi d’une carrière en incessant crescendo, nourrie par la vie et une exigence littéraire sans cesse réaffirmée. Mais c’est en bravant Maman et sa famille juive que Philip Roth s’imposa d’emblée, avant de produire une œuvre travaillée par les névroses de l’auteur et les psychoses de l’époque, jusqu’à la trilogie américaine à la Thomas Wolfe, l’hommage au père de Patrimoine et l’uchronie politique du Complot contre l’Amérique entre autres livres mémorables d’une œuvre outrageusement ignorée par les académiciens du Prix Nobel.

À ce propos, ceux qui reprochent aux jeunes auteurs (notamment romands) de « faire américain » prouvent qu’ils ont une piètre connaissance de la littérature américaine d’aujourd’hui, qui ne se réduit pas à la fabrication de bonnes stories ou au succès monstrueusement disproportionné d’une Anna Todd, parangon stupéfiant de l’infantilisme, de la stupidité et de la vulgarité.

Bref, pas plus que le succès, ou l’argent qui en découle, ne sauraient, sans son consentement tacite, nuire à un auteur digne de ce nom, comme l’a aussi prouvé un Georges Simenon, auquel Bernard de Fallois a d’ailleurs consacré un beau livre.

De la transmission d’une expérience

De la transmission d’une expérience

Georges Simenon, précisément, estimait qu’il était impossible, à un père, de transmettre son expérience à ses enfants par le truchement de seuls conseils.

Un fils doit faire lui-même les expérience, jusqu’aux plus cuisantes, qui ont brisé et bronzé le cœur de son père, et c’est pourquoi je doute que quiconque puisse donner de bons conseils à Joël Dicker.

Cela étant, je trouve peu charitable, de la part de Frédéric Beigbeder, d’exclure le jeune romancier du domaine de la littérature, le renvoyant dans la catégorie des faiseurs de best-sellers à la Marc Levy, Guillaume Musso, Katherine Pancol et autres faiseurs. N’est-ce pas un peu tôt, s’agissant d’un auteur de trente ans soumis en peu de temps à l’inimaginable pression d’une notoriété mondiale ?

L’indéniable risque d’un tel succès réside, évidemment, dans le fait que, tout à coup, un jeune auteur se trouve propulsé dans un univers factice coupé de la « vie réelle ». Au moment de l’affronter, Philip Roth avait déjà été consacré aux Etats-Unis pour son premier livre, Goodybe,Columbus, et ses assises personnelles, sociales ou littéraires, étaient d’une autre solidité que celles du jeune Dicker, si doué qu’il fût.

Cependant, qu’est-ce que la vie réelle ? Un Bret Easton Ellis, ou, quelques étages plus haut, un Henry James, ont prouvé que l’univers des riches pouvait offrir un matériau littéraire aussi intéressant que celui des « antihéros » de la moyenne bourgeoisie.

Et Proust, ou Martin Amis en Angleterre, Gore Vidal « retournant » les clichés médiatiques dans son mémorable Duluth, délectable gorillage de la série Dallas (publié en traduction française par Bernard de Fallois, et préfacé par Italo Calvino) ont montré que tout peut être intéressant dans tous les milieux, outre que le vrai style ou la littérature la plus raffinée n’ont rien à voir avec le compte en banque de l’auteur. Le millionnaire Raymond Roussel voyageait en voiture de luxe, tousrideaux tirés, et en tirait de fabuleux voyages poétiques.

L’enjeu de l’affaire Dicker en son époque

Le grand Céline, autre passion avec Proust de Bernard de Fallois, dit quelque part qu’un écrivain n’est qu’un turlupin s‘il ne met pas sa peau sur la table. C’est lui aussi, à propos de son expérience au front de la première tuerie du XXe siècle, qui dit qu’il y a des puceaux de la guerre comme il y a des puceaux de l’amour.

Avec La vérité sur l’affaire Harry Quebert, Joël Dicker est parvenu, par une sorte de mimétisme saisissant, à pallier son manque d’expérience humaine en imitant les écrivains auxquels il rêvait de ressembler.Par sa fraîcheur et son ingéniosité, ce roman révélait un talent de narrateur très prometteur, supérieur (en tout cas à mes yeux) à celui d’un Paulo Coelho,dont L’Alchimiste a fondé le premier succès mondial avant la dégringolade d’une carrière de flatteur tous azimuts.

Mais voici Le Livre des Baltimore que nous sommes supposés lire comme « une série américaine à regarder en famille », dixit Dicker…

Passons sur l’image lénifiante d’un roman lu « en famille », mais que dire de la référence aux séries télévisées. Est-ce à dire que Joël Dicker se félicite de viser bas, comme ne manqueront pas de le conclure d’aucuns de leur haut ?

En ce qui me concerne, après avoir nourri les plus sévères préjugés contre les séries télévisées, de Dallas à Urgences, j’ai découvert, ces dernières années, des séries intelligentes, admirablement construites, dialoguées et interprétées,qui valent parfois mieux que des romans à prétentions littéraires.

De Twin Peaks à Breaking bad, en passant par Luther ou Borgen, The Wire ou Broadchurch, True Detective, Vera et quelques autres, j’ai trouvé dans ces ouvrages souvent collectifs un matériau réellement intéressant du point de vue littéraire et artistique, aux franges du cinéma et de la sociologie documentaire, avec de vrais stylistes (un Aaron Sorkin, dont la patte marque West Wing et plus encore Newsroom, remarquable aperçu critique des médias américains, est un scénariste-dialoguiste de premier ordre) qui fondent la culture vivante d’aujourd’hui n’en déplaise aux cuistres se posant en chiens de garde de la Littérature.

Dans ce nouveau contexte culturel, où l’intelligence talentueuse et l’ingénisoté le disputent aux sempiternels stéréotypes du feuilleton bas de gamme (la nuance s’imposait déjà du temps de Balzac, Hugo ou Dumas), il me semble assez sot de rejeter a priori tout recours aux nouvelles techniques« américaines » de narration, remontant pour le roman à Dos Passos – sans parler de l’héritage du cinéma chez Alfred Döblin ou chez le Jules Romains des Hommes de bonne volonté…), alors que la littérature contemporaine brasse et rebrasse tous les modes d’expression. De ce point de vue, l’opposition d’une Littérature recevable, selon les codes académiques frileux, et de sous-produits classés best-sellers, me semble non seulement vaine mais fausse du point de vue del’évaluation critique.

En Suisse romande, l’apparition soudaine d’un Joël Dicker, après le succès localde Quentin Mouron, ont semé une certaine confusion jamais observée dans le milieu littéraire, mais entretenue par une certaine sottise médiatique saluant même les beaux gosses…

Or ce qui est intéressant chez ces deux très jeunes auteurs, tient à leur expérience existentielle effectivement américaine (Quentin a passé son enfance au Canada et Dicker a baigné lui aussi dans le monde qu’il écrit durant ses vacances d’adolescent), mais surtout à ce qu’ils en ont tiré du point de vue de leur écriture, tous deux s’étant nourri de littérature autant que de séries télévisées. Cela étant, question thématique, processus narratif et succès en librairie, L’Amour nègre de Jean-Michel Olivier avait marqué peu avant une percée déjà spectaculaire. Or, la Littérature y avait-elle perdu ? Nullement.

Les profs de littérature du coin ont considéré Joël Dicker et Quentin Mouron avec une sorte de condescendance, parlant d’OVNI sans entrer en matière sur la thématique et le dynamisme narratif de La vérité sur l’affaire Harry Quebert pas plus que sur la frémissante braise stylistique du premier livre de Quentin Mouron (Au point d’effusion des égouts) et sur l’étonnante perméabilité émotionnelle de Notre-Dame-de-la-Merci).

Plus récemment, les apparitions d’un Antoine Jaquier, avec Ils sont tous morts, après SwissTrash de Dunia Miralles, ont joliment « cartonné » eux aussi dans nos contrées. Mais peut-on pour autant parler de « renouveau de la littérature romande » ?

Peut-être à certains égards, qui englobent le renouveau de la culture dans son ensemble, la mutation des mentalités à plus large échelle, sans parler des composantes relevant de la sociologie littéraire. Mais encore ?

Au début du XXe siècle, vers 1914, un vrai premier renouveau fut marqué par l’apparition de novateurs stylistiques éclatants, avec Ramuz (qui écrivit trois grands livres avant 30 ans…) , Charles-Albert Cingria et Blaise Cendrars (aussi peu Romand à vrai dire que Dicker…), mais qui aurait parlé alors de « tirage » ?

Ensuite, le « renouveau » n’a cessé de se répéter à chaque auteur significatif, de Pierre Girard à Alice Rivaz ou de Jacques Mercanton à Catherine Colomb, publiés à Paris ou non, jusqu’à Jacques Chessex, prix Goncourt 1973 et publié à Paris ou Georges Haldas, Nicolas Bouvier et tant d’autres, renouvelant chaque fois ceci ou cela.

Tout cela pour dire quoi ? Qu’il faut faire la part, aujourd’hui, de l’amnésie des uns et de l’hystérie des autres, en considérant les œuvres pour ce qu’elles sont,

La vérité sur l’affaire Harry Quebert de Joël Dicker, succès mondial, est-il un livre marquant du point de vue littéraire ? Sûrement moins que le premier petit roman de Ramuz, Aline, pure merveille appréciée de quelques-uns seulement.

Mais Dicker ne sera-t-il bon qu’à aligner des best-sellers édulcorés, comme Le livre des Baltimore, probablement voué à un nouveau succès ? Qui peut en jurer ?

Un bêta de nos régions affirmait naguère que l’écriture d’un best-seller se réduit à un sujet + un verbe + un complément,réduisant le public à une masse de nigauds manipulés. D’autres ont longtemps considéré un Simenon comme un pisse-copie sans aucun intérêt littéraire, au motif qu’il était l’auteur francophone le plus lu au monde.

Bernard de Fallois,découvreur d’un inédit de Proust, fut un des éminents critiques littéraire qui ont défendu Simenon bien avant que celui ci ne fût intronisé à La Pléiade. Mais comment lui reprocher, aujourd’hui, de défendre son poulain aux oeufs d’or, même si Joël Dicker a encore bien à faire pour arriver à la cheville du petit Marcel ou à celle du non moins immense Simenon ?

Allons allons: bon vent Joël Dicker. J’ose croire, pour ma part, que tu (vous avez l’âge de nos enfants, donc je te dis tu) peux mieux faire que Le Livre des Baltimore…

Joël Dicker, Le Livre des Baltimore. Bernard deFallois, 476p.

FrédéricBeigbeder, Un scénariode roman. Le Figaro-Magazine, 3 octobre 2015.

À propos de La Vanité, variation douce-acide intéressante sur un thème hyper-délicat, d'un réalisateur dont on peut attendre encore plus...

À propos de La Vanité, variation douce-acide intéressante sur un thème hyper-délicat, d'un réalisateur dont on peut attendre encore plus... Lionel Baier est, à mes yeux, le plus authentiquement auteur des réalisateurs de sa génération, comme l’est un Xavier Dolan au Canada, mais en moins intense et en moins pur. Baier est peut-être plus cultivé et plus connaisseur, en matière de cinéma, que Xavier Dolan, mais celui-ci est un vrai médium, capable d’incarner et de représenter la souffrance par le truchment de situations dramatiques beaucoup plus fortes que celles des films de Baier, qui n’a ni l’intensité émotionnelle ni l’amour fou de Xavier Dolan, plus proche à cet égard d’un Cassavetes.

Lionel Baier est, à mes yeux, le plus authentiquement auteur des réalisateurs de sa génération, comme l’est un Xavier Dolan au Canada, mais en moins intense et en moins pur. Baier est peut-être plus cultivé et plus connaisseur, en matière de cinéma, que Xavier Dolan, mais celui-ci est un vrai médium, capable d’incarner et de représenter la souffrance par le truchment de situations dramatiques beaucoup plus fortes que celles des films de Baier, qui n’a ni l’intensité émotionnelle ni l’amour fou de Xavier Dolan, plus proche à cet égard d’un Cassavetes. Le film en question, d’une durée de 10 minutes, date de 2002 et met en scène trois personnages : la vieille Erika (Stephanie Glaser), son compagnon Ruedi (Waloo Lüönd) et l’envoyée de l’association Exit, Frau Schmid (Alice Brünggen) munie de la fameuse potion.

Le film en question, d’une durée de 10 minutes, date de 2002 et met en scène trois personnages : la vieille Erika (Stephanie Glaser), son compagnon Ruedi (Waloo Lüönd) et l’envoyée de l’association Exit, Frau Schmid (Alice Brünggen) munie de la fameuse potion. Quant au film de Lionel Baier, il joue également sur l’humour avec trois protagonistes se croisant de manière« improbable », comme on dit, dans un haut-lieu des années 60 préfigurant la société hyperfestive, au Motel de Vert-Bois, sur les hauts de Lausanne, où la piscine en bordure de forêt, la drague et le twist, notre belle jeunesse enfin s’épanouirent sur fond de trente glorieuses…

Quant au film de Lionel Baier, il joue également sur l’humour avec trois protagonistes se croisant de manière« improbable », comme on dit, dans un haut-lieu des années 60 préfigurant la société hyperfestive, au Motel de Vert-Bois, sur les hauts de Lausanne, où la piscine en bordure de forêt, la drague et le twist, notre belle jeunesse enfin s’épanouirent sur fond de trente glorieuses… Mais ne suis-je pas trop sévère ? Que non pas: j’ai juste envie d’être exigeant avec le présumé « wonder boy » du cinéma romand, à proportion d’un talent dont j’ai l’outrecuidance amicale d’attendre plus…

Mais ne suis-je pas trop sévère ? Que non pas: j’ai juste envie d’être exigeant avec le présumé « wonder boy » du cinéma romand, à proportion d’un talent dont j’ai l’outrecuidance amicale d’attendre plus…

Moi l’un : - Pour Bastien Baker, je me la coince, vu que j’en suis resté à Bryan Adams dans le domaine, et que j’écoute plutôt Stromae ces derniers temps. Et d’ailleurs, que Bastien se démène pour promotionner son dernier disque, comme Joël s’emploie à signer son livre, rien que de normal et de légitime !

Moi l’un : - Pour Bastien Baker, je me la coince, vu que j’en suis resté à Bryan Adams dans le domaine, et que j’écoute plutôt Stromae ces derniers temps. Et d’ailleurs, que Bastien se démène pour promotionner son dernier disque, comme Joël s’emploie à signer son livre, rien que de normal et de légitime ! Moi l’un : - Tu imagines le cher Gustave cravaté, certes fasciné par les beaux corps des moissonneurs-batteurs du Jorat, se poser dans les salons de la Guilde, ou au Cercle littéraire de la place Saint-François, ne fût-ce qu’en laudateur du Corydon de Gide. Et Charles-Albert, certes pincé à vingt ans sur une plage romaine en train de peloter des ragazzi, et foutu au trou pour ça avant d’en être délivré – honte des hontes – par Gonzague de Reynold son ennemi giflé naguère – tu vois notre Charles-Albert prôner la gay attitude alors qu’il vitupérait quiconque le soupçonnait de pédérastie...

Moi l’un : - Tu imagines le cher Gustave cravaté, certes fasciné par les beaux corps des moissonneurs-batteurs du Jorat, se poser dans les salons de la Guilde, ou au Cercle littéraire de la place Saint-François, ne fût-ce qu’en laudateur du Corydon de Gide. Et Charles-Albert, certes pincé à vingt ans sur une plage romaine en train de peloter des ragazzi, et foutu au trou pour ça avant d’en être délivré – honte des hontes – par Gonzague de Reynold son ennemi giflé naguère – tu vois notre Charles-Albert prôner la gay attitude alors qu’il vitupérait quiconque le soupçonnait de pédérastie...  Moi l’autre : - Tu auras remarqué que le vieux paysan interviewé par Poupette le lui balance carrément : foutez-lui donc la paix, au Gustave que, peut-être, nous n’avons même pas su apprécier pour ce qu’il était. D’ailleurs Poupette ne dit pas un mot sensé sur l’œuvre de Roud.

Moi l’autre : - Tu auras remarqué que le vieux paysan interviewé par Poupette le lui balance carrément : foutez-lui donc la paix, au Gustave que, peut-être, nous n’avons même pas su apprécier pour ce qu’il était. D’ailleurs Poupette ne dit pas un mot sensé sur l’œuvre de Roud. Moi l’un : - Je ne sais pas. Faut que je lui envoie un SMS posthume, ou que je voie sur l'application Facebook Six Feet Under si Charles-Albert est prêt à échanger...

Moi l’un : - Je ne sais pas. Faut que je lui envoie un SMS posthume, ou que je voie sur l'application Facebook Six Feet Under si Charles-Albert est prêt à échanger...

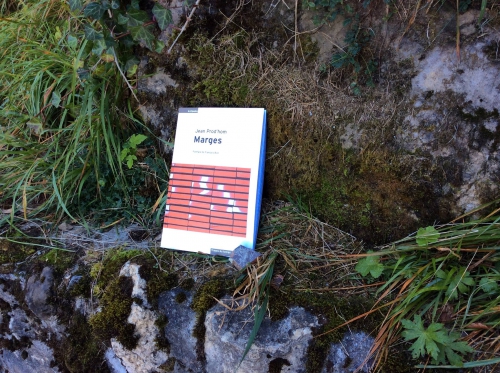

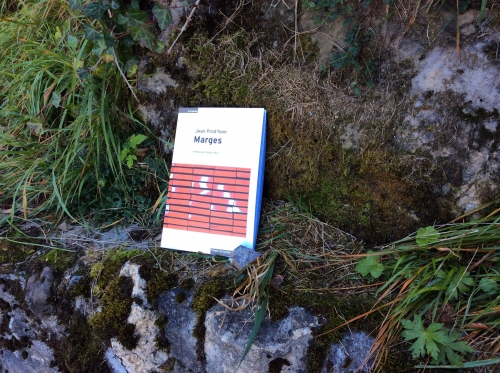

Jean Prod’hom n’a rien du lettreux né coiffé promis à briller sur la scène littéraire,selon l’expression débile des temps qui courent. Il est plutôt, à la base, du type pas vraiment sûr de lui qui n’arrivait pas, enfant ou adolescent, à satisfaire le besoin d’originalité (sic) de ses enseignants. C’est par lui-même, aussi bien, qu’il a renoncé à la prétendue originalité (resic) pour se trouver lui-même, peut-être « à l’occasion d’une rêverie », et trouver sa voie et sa voix, telle qu’unique, mais toujours hésitante et parfois contrainte, elle s’exprime au fil de ces Marges.

Jean Prod’hom n’a rien du lettreux né coiffé promis à briller sur la scène littéraire,selon l’expression débile des temps qui courent. Il est plutôt, à la base, du type pas vraiment sûr de lui qui n’arrivait pas, enfant ou adolescent, à satisfaire le besoin d’originalité (sic) de ses enseignants. C’est par lui-même, aussi bien, qu’il a renoncé à la prétendue originalité (resic) pour se trouver lui-même, peut-être « à l’occasion d’une rêverie », et trouver sa voie et sa voix, telle qu’unique, mais toujours hésitante et parfois contrainte, elle s’exprime au fil de ces Marges.  Souvenirs d’une enfance lausannoise de sauvageon du côté des hauts du Valentin, flâneries dans l’arrière-pays vaudois dont les noms s’égrènent comme une litanie parfois exotique (ainsi que le relève le Tourangeau François Bon), vacillements (« je tremble de rien, je tremble de tout ») et riches heures (Boules à neige, À l’ombre du tilleul) constituent un kaléidoscope enrichi par le contrepoint d’images photographiques aux cadrages et aux teintes, ou aux tons, filtrant elles aussi certaine rêverie douce.

Souvenirs d’une enfance lausannoise de sauvageon du côté des hauts du Valentin, flâneries dans l’arrière-pays vaudois dont les noms s’égrènent comme une litanie parfois exotique (ainsi que le relève le Tourangeau François Bon), vacillements (« je tremble de rien, je tremble de tout ») et riches heures (Boules à neige, À l’ombre du tilleul) constituent un kaléidoscope enrichi par le contrepoint d’images photographiques aux cadrages et aux teintes, ou aux tons, filtrant elles aussi certaine rêverie douce. Miracle d'actuelle époque: ce trésor de sensibilité a été tiré d’un blog (lesmarges.net) par l’éditeur Claude Pahud, enfin éclairé par une fraternelle postface de François Bon, d’une seule coulée de quatre pages de notations difficiles à isoler, mais on cite: « il y a de la tragédie et il y a des soleils, il y a partout l’attention aux autres et l’écart où l’on est toujours avec les autres, on ne serait pas soi-même (ou soi-même en permanente construction ) sinon / il y a surtout ce renversement des jours dans la langue : comment la langue pourrait se construire, sinon ou autrement – c’est la vieille tâche de la littérature, ce qui la rend indivisible, ce n’est pas la question du poème ou du roman, de l’essai ou du joirnal, c’est simplement ce lancer des mots dans le monde qui permet de les éprouver à eux-mêmes / et tout cela encore exacerbé de nous venir de ce si beau pays où montagnes, lacs et bois sont toujours un paysage avant l’horizon, où certaine stabilité donne poids et aux hommes et aux mots », etc.

Miracle d'actuelle époque: ce trésor de sensibilité a été tiré d’un blog (lesmarges.net) par l’éditeur Claude Pahud, enfin éclairé par une fraternelle postface de François Bon, d’une seule coulée de quatre pages de notations difficiles à isoler, mais on cite: « il y a de la tragédie et il y a des soleils, il y a partout l’attention aux autres et l’écart où l’on est toujours avec les autres, on ne serait pas soi-même (ou soi-même en permanente construction ) sinon / il y a surtout ce renversement des jours dans la langue : comment la langue pourrait se construire, sinon ou autrement – c’est la vieille tâche de la littérature, ce qui la rend indivisible, ce n’est pas la question du poème ou du roman, de l’essai ou du joirnal, c’est simplement ce lancer des mots dans le monde qui permet de les éprouver à eux-mêmes / et tout cela encore exacerbé de nous venir de ce si beau pays où montagnes, lacs et bois sont toujours un paysage avant l’horizon, où certaine stabilité donne poids et aux hommes et aux mots », etc.

Celui dont on a planqué l’os crânien dans le bide pour pas qu’il ait mal au crémol / Celle qui au vu du pansement du trépané l’appelle sa grosse Bertha / Ceux qui ont droit au meilleur du pire et qui s’en tirent / Celui qui demande à son miroir ce qu’elle a sa gueule histoire de rompre la glace / Celle qui ne te souhaite pas plus un AVC qu’un ticket à l’UDC / Ceux qui ne pensent qu’à survivre et c’est qu’ils s’accrocheraient non mais des fois / Celui qui n’ayant pas les moyens de se payer les soins requis reste planté devant sa télé à regarder ce film à la con / Celle qui trouve que Lolita Morena n’a pas changé alors que son ancien jules ne se tient plus aussi bien / Ceux qui se retrouvent toute l’équipe à l’Hôtel des chamois de l’Etivaz où qu'ils se voient à la télé, etc.

Celui dont on a planqué l’os crânien dans le bide pour pas qu’il ait mal au crémol / Celle qui au vu du pansement du trépané l’appelle sa grosse Bertha / Ceux qui ont droit au meilleur du pire et qui s’en tirent / Celui qui demande à son miroir ce qu’elle a sa gueule histoire de rompre la glace / Celle qui ne te souhaite pas plus un AVC qu’un ticket à l’UDC / Ceux qui ne pensent qu’à survivre et c’est qu’ils s’accrocheraient non mais des fois / Celui qui n’ayant pas les moyens de se payer les soins requis reste planté devant sa télé à regarder ce film à la con / Celle qui trouve que Lolita Morena n’a pas changé alors que son ancien jules ne se tient plus aussi bien / Ceux qui se retrouvent toute l’équipe à l’Hôtel des chamois de l’Etivaz où qu'ils se voient à la télé, etc. (Cette liste a été établie à la suite de la projection du film (remarquable) de Raymond Vouillamoz (en collaboration avec Béatrice Barton) consacré aux tribulations physiques et psychiques de l’avocat genevois Dominique Warluzel, intitulé Avec la vie que j'avais, à revoir sur Internet via RTS2)

(Cette liste a été établie à la suite de la projection du film (remarquable) de Raymond Vouillamoz (en collaboration avec Béatrice Barton) consacré aux tribulations physiques et psychiques de l’avocat genevois Dominique Warluzel, intitulé Avec la vie que j'avais, à revoir sur Internet via RTS2)

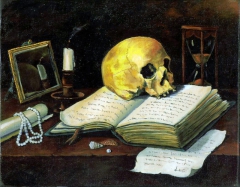

Jean Prod’hom est un promeneur solitaire attaché à notre terre et à ses gens, un rêveur éveillé, un grappilleur d’émotions, un poète aux musiques douces et parfois graves, un roseau pensant (sur l’époque) et un chêne pensif (sur nos fins dernières).

Jean Prod’hom est un promeneur solitaire attaché à notre terre et à ses gens, un rêveur éveillé, un grappilleur d’émotions, un poète aux musiques douces et parfois graves, un roseau pensant (sur l’époque) et un chêne pensif (sur nos fins dernières). Tragédie grecque

Tragédie grecque Le paquebot de Pajak

Le paquebot de Pajak

Ce premier constat m’a d’autant plus navré que j’avais apprécié, avant tout le battage de l’automne 2012, la lecture de La vérité sur l’affaire Harry Quebert dont Bernard de Fallois, grand Monsieur proustien de la littérature et de l’édition françaises, m’avait parlé au téléphone comme d’une révélation, à ses yeux en tout cas, m’invitant à partager son enthousiasme sur jeu d’épreuves.

Ce premier constat m’a d’autant plus navré que j’avais apprécié, avant tout le battage de l’automne 2012, la lecture de La vérité sur l’affaire Harry Quebert dont Bernard de Fallois, grand Monsieur proustien de la littérature et de l’édition françaises, m’avait parlé au téléphone comme d’une révélation, à ses yeux en tout cas, m’invitant à partager son enthousiasme sur jeu d’épreuves.  On l’a dit et répété : ce roman, jouant sur les relations de deux écrivains à succès - le jeune Marcus Goldman et son vieux mentor Harry Quebert - révélait un fomidable storyteller et j’y trouvai, pour ma part, une sorte de fervent hommage à toute une littérature américaine récente évoquant les grandes espérances de la jeunesse et le choc de la réalité ( de J.D. Salinger et son Arrache-cœur aux romans d’un John Irving ou d’un Philip Roth), entre autres thèmes – dont celui, fondamental, des racines du Mal et de la culpabilité collective - réellement abordés et travaillés par le jeune romancier visiblement nourri, aussi, de séries télévisées américaines.

On l’a dit et répété : ce roman, jouant sur les relations de deux écrivains à succès - le jeune Marcus Goldman et son vieux mentor Harry Quebert - révélait un fomidable storyteller et j’y trouvai, pour ma part, une sorte de fervent hommage à toute une littérature américaine récente évoquant les grandes espérances de la jeunesse et le choc de la réalité ( de J.D. Salinger et son Arrache-cœur aux romans d’un John Irving ou d’un Philip Roth), entre autres thèmes – dont celui, fondamental, des racines du Mal et de la culpabilité collective - réellement abordés et travaillés par le jeune romancier visiblement nourri, aussi, de séries télévisées américaines.  Philip Roth est l’exemple du contraire, dont le succès non moins extraordinaire de Portnoy et son complexe (Portnoy’s complaint) aurait pu marquer la chute, alors qu’il fut suivi d’une carrière en incessant crescendo, nourrie par la vie et une exigence littéraire sans cesse réaffirmée. Mais c’est en bravant Maman et sa famille juive que Philip Roth s’imposa d’emblée, avant de produire une œuvre travaillée par les névroses de l’auteur et les psychoses de l’époque, jusqu’à la trilogie américaine à la Thomas Wolfe, l’hommage au père de Patrimoine et l’uchronie politique du Complot contre l’Amérique entre autres livres mémorables d’une œuvre outrageusement ignorée par les académiciens du Prix Nobel.

Philip Roth est l’exemple du contraire, dont le succès non moins extraordinaire de Portnoy et son complexe (Portnoy’s complaint) aurait pu marquer la chute, alors qu’il fut suivi d’une carrière en incessant crescendo, nourrie par la vie et une exigence littéraire sans cesse réaffirmée. Mais c’est en bravant Maman et sa famille juive que Philip Roth s’imposa d’emblée, avant de produire une œuvre travaillée par les névroses de l’auteur et les psychoses de l’époque, jusqu’à la trilogie américaine à la Thomas Wolfe, l’hommage au père de Patrimoine et l’uchronie politique du Complot contre l’Amérique entre autres livres mémorables d’une œuvre outrageusement ignorée par les académiciens du Prix Nobel. De la transmission d’une expérience

De la transmission d’une expérience

S'il a décroché le Lion d'or de la 68e Mostra de Venise, en 2011, cet indéniable chef-d'oeuvre a été projeté en catimini en nos contrées, conformément à la logique marchande et décervelante de l'Usine mondiale à ne plus rêver - alors que Faust est lui-même un prodigieux rêve éveillé sans que l'intelligence du sujet ne soit jamais diluée par son expression. Comme souvent aujourd'hui, c'est par le truchement de la version en DVD qu'il nous est donné de pallier les lacunes de la distribution, et l'on appréciera particulièrement, dans les suppléments de cette édition, les explications de deux germanistes français de premier plan: l'historien Jean Lacoste et le philosophe Jacques Le Rider .

S'il a décroché le Lion d'or de la 68e Mostra de Venise, en 2011, cet indéniable chef-d'oeuvre a été projeté en catimini en nos contrées, conformément à la logique marchande et décervelante de l'Usine mondiale à ne plus rêver - alors que Faust est lui-même un prodigieux rêve éveillé sans que l'intelligence du sujet ne soit jamais diluée par son expression. Comme souvent aujourd'hui, c'est par le truchement de la version en DVD qu'il nous est donné de pallier les lacunes de la distribution, et l'on appréciera particulièrement, dans les suppléments de cette édition, les explications de deux germanistes français de premier plan: l'historien Jean Lacoste et le philosophe Jacques Le Rider .  En outre, le DVD permet à chacun de voir le film au moins sept fois, 1) Pour la story découverte en toute innocente simplicité; 2) Pour l'image (le formidable travail de Bruno Delbonnel) qui contribue pour beaucoup au climat du film entre réalisme poétique et magie symboliste; 3) Pour la bande sonore, reproduisant le marmonnement intérieur continu de Faust et constituant un véritable "film dans le film" où voix et musiques ne cessent de se chevaucher; 4) Pour la conception des personnages, avec un usurier méphistophélique extrêmement élaboré dans tous ses aspects, et une Margarete angéliquement présente et fondue en évanescence (rien au final de l'"éternel féminin" qui sauve), sans oublier Faust lui-même en Wanderer nietzschéen; 5) Pour la thématique (les langueurs mélancoliques de la connaissance tournant à vide, le désir et nos fins limitées, le sens de notre présence sur terre, l'action possible, etc.) 6) Pour le rapprochement éventuel de cet itinéraire initiatique avec des parcours semblables - on pense évidemment à Dante visitant l'Enfer avec Virgile, et pour l'interprétation détaillée de la pièce de Goethe ; 7) Pour la story revue dans toute sa complexité de poème cinématographique, où tout fait sens...

En outre, le DVD permet à chacun de voir le film au moins sept fois, 1) Pour la story découverte en toute innocente simplicité; 2) Pour l'image (le formidable travail de Bruno Delbonnel) qui contribue pour beaucoup au climat du film entre réalisme poétique et magie symboliste; 3) Pour la bande sonore, reproduisant le marmonnement intérieur continu de Faust et constituant un véritable "film dans le film" où voix et musiques ne cessent de se chevaucher; 4) Pour la conception des personnages, avec un usurier méphistophélique extrêmement élaboré dans tous ses aspects, et une Margarete angéliquement présente et fondue en évanescence (rien au final de l'"éternel féminin" qui sauve), sans oublier Faust lui-même en Wanderer nietzschéen; 5) Pour la thématique (les langueurs mélancoliques de la connaissance tournant à vide, le désir et nos fins limitées, le sens de notre présence sur terre, l'action possible, etc.) 6) Pour le rapprochement éventuel de cet itinéraire initiatique avec des parcours semblables - on pense évidemment à Dante visitant l'Enfer avec Virgile, et pour l'interprétation détaillée de la pièce de Goethe ; 7) Pour la story revue dans toute sa complexité de poème cinématographique, où tout fait sens... 1) LA STORY. PAS LOIN DE GOETHE - C'est du haut du plus pur azur qu'on tombe d'abord en chute planante: d'un ciel à nuées où se trouve suspendu un miroir magique dont se détache une espèce de ruban-oiseau qui plonge sur un paysage de hautes montagnes rappelant les décors romantiques à la Caspar David Friedrich, jusqu'à un bourg entourée de murailles, tout là-bas. Et voici que, soudain, en gros plan obscène, apparaît un vilain boudin sexuel masculin au-dessus duquel, dans un ventre éviscéré, deux hommes sont en train de détailler les organes. On distingue aussitôt un coeur dans la main de celui qui est nommé Docteur Faust par son assistant, du nom de Wagner, naïvement inquiet de savoir si l'âme du cadavre est dans ce coeur, dans la tête du cadavre ou dans ses pieds. Du même coup nous entrons dans la pensée de Faust par le truchement de son marmonnement, qui nous apprend qu'il a faim, qu'il en a marre, qu'il a le sentiment d'avoir fait les plus savantes études de physiologie et de théologie et de philosophie pour rien. Et de transporter alors sa famine mélancolique dans le cabinet voisin de son père chirurgien-mécanicien en train de torturer un malheureux sur un chevalet, reprochant à son fils de se poser trop de questions et de ne pas travailler assez. Mais Faust, n'en pouvant plus des scies paternelles (un plan très singulier rappelle dans la foulée le rapport père-fils du film Père et fils) se pointe chez un usurier auquel il propose une certaine bague très précieuse, que le type - à gueule immédiatement inquiétante de diable (!) maigre - refuse de monnayer, poussant donc Faust à regagner son logis. Or c'est là que, peu après, le personnage sapé en gentleman le rejoint pour lui rendre la bague oubliée, siffler au passage une fiole de ciguë préparée par Wagner pour un usage qu'on devine réservé à Faust, et saisir le scientifique docteur de stupéfaction en survivant contre toute attente. Des traits humoristiques vont ponctuer, dès ce moment là, les menées de Méphisto que la ciguë ne tue pas mais fait venter affreusement et chier à grand fracas - ce qu'il fera loin des regards, dans l'église voisine. Ensuite, c'est dans une sorte de grande piscine-buanderie pleine de femmes mouillées et plus ou moins nues que le tentateur entraîne Faust, qui va remarquer l'adorable Margarete tandis que Méphisto, en butte aux moquerie de ces dames, baigne son corps immonde à torse informe et très gros derrière d'âne sans fesses, queue de cochon, et "rien devant". Dans la rue retrouvée par les deux compères, on voit au passage le père de Faust, en train de se débarrasser d'un mort, se déchaîner soudain contre l'usurier qu'il a visiblement "reconnu", mais Faust n'a plus désormais que la douce figure de Margarete en tête, qu'il fera tout pour retrouver avec l'aide de son démoniaque associé. Cela ne se fera pas avant que, dans une trépidante taverne remplie d'étudiants, une querelle provoquée par Méphisto, n'aboutisse au meurtre involontaire de Valentin, le frère de Margaret, par un Faust évidemment manipulé. Le désir fou de passer n'était-ce qu'une nuit avec l'angélique jeune fille le conduira plus tard à signer le pacte qu'on sait de son sang, bref tout ça suit d'assez près le canevas du drame goethéen et de l'opéra, plus connu du public français, de Gounod, mais c'est sur la fin, après la nuit d'amour peuplée de démons, la fuite à travers une faille dantesque en compagnie d'un Méphisto en armure, et l'anéantissement physique du Diable (après la mort de Dieu, on ne va pas faire de jaloux) par Faust à coups de pierres, que le héros, de plus en plus prométhéen de dégaine, genre moine nietzschéen à chevelure romantique, se retrouve sur le finis terrae d'un volcan bientôt transformé en glacier - et c'est parti pour Dieu sait où, à l'enseigne d'une volonté de puissance soudain déchaînée contre laquelle l'écho de la voix de Margarete ne peut visiblement rien...

1) LA STORY. PAS LOIN DE GOETHE - C'est du haut du plus pur azur qu'on tombe d'abord en chute planante: d'un ciel à nuées où se trouve suspendu un miroir magique dont se détache une espèce de ruban-oiseau qui plonge sur un paysage de hautes montagnes rappelant les décors romantiques à la Caspar David Friedrich, jusqu'à un bourg entourée de murailles, tout là-bas. Et voici que, soudain, en gros plan obscène, apparaît un vilain boudin sexuel masculin au-dessus duquel, dans un ventre éviscéré, deux hommes sont en train de détailler les organes. On distingue aussitôt un coeur dans la main de celui qui est nommé Docteur Faust par son assistant, du nom de Wagner, naïvement inquiet de savoir si l'âme du cadavre est dans ce coeur, dans la tête du cadavre ou dans ses pieds. Du même coup nous entrons dans la pensée de Faust par le truchement de son marmonnement, qui nous apprend qu'il a faim, qu'il en a marre, qu'il a le sentiment d'avoir fait les plus savantes études de physiologie et de théologie et de philosophie pour rien. Et de transporter alors sa famine mélancolique dans le cabinet voisin de son père chirurgien-mécanicien en train de torturer un malheureux sur un chevalet, reprochant à son fils de se poser trop de questions et de ne pas travailler assez. Mais Faust, n'en pouvant plus des scies paternelles (un plan très singulier rappelle dans la foulée le rapport père-fils du film Père et fils) se pointe chez un usurier auquel il propose une certaine bague très précieuse, que le type - à gueule immédiatement inquiétante de diable (!) maigre - refuse de monnayer, poussant donc Faust à regagner son logis. Or c'est là que, peu après, le personnage sapé en gentleman le rejoint pour lui rendre la bague oubliée, siffler au passage une fiole de ciguë préparée par Wagner pour un usage qu'on devine réservé à Faust, et saisir le scientifique docteur de stupéfaction en survivant contre toute attente. Des traits humoristiques vont ponctuer, dès ce moment là, les menées de Méphisto que la ciguë ne tue pas mais fait venter affreusement et chier à grand fracas - ce qu'il fera loin des regards, dans l'église voisine. Ensuite, c'est dans une sorte de grande piscine-buanderie pleine de femmes mouillées et plus ou moins nues que le tentateur entraîne Faust, qui va remarquer l'adorable Margarete tandis que Méphisto, en butte aux moquerie de ces dames, baigne son corps immonde à torse informe et très gros derrière d'âne sans fesses, queue de cochon, et "rien devant". Dans la rue retrouvée par les deux compères, on voit au passage le père de Faust, en train de se débarrasser d'un mort, se déchaîner soudain contre l'usurier qu'il a visiblement "reconnu", mais Faust n'a plus désormais que la douce figure de Margarete en tête, qu'il fera tout pour retrouver avec l'aide de son démoniaque associé. Cela ne se fera pas avant que, dans une trépidante taverne remplie d'étudiants, une querelle provoquée par Méphisto, n'aboutisse au meurtre involontaire de Valentin, le frère de Margaret, par un Faust évidemment manipulé. Le désir fou de passer n'était-ce qu'une nuit avec l'angélique jeune fille le conduira plus tard à signer le pacte qu'on sait de son sang, bref tout ça suit d'assez près le canevas du drame goethéen et de l'opéra, plus connu du public français, de Gounod, mais c'est sur la fin, après la nuit d'amour peuplée de démons, la fuite à travers une faille dantesque en compagnie d'un Méphisto en armure, et l'anéantissement physique du Diable (après la mort de Dieu, on ne va pas faire de jaloux) par Faust à coups de pierres, que le héros, de plus en plus prométhéen de dégaine, genre moine nietzschéen à chevelure romantique, se retrouve sur le finis terrae d'un volcan bientôt transformé en glacier - et c'est parti pour Dieu sait où, à l'enseigne d'une volonté de puissance soudain déchaînée contre laquelle l'écho de la voix de Margarete ne peut visiblement rien... 3. UN POEME MUSICAL. A spiritual voice.

3. UN POEME MUSICAL. A spiritual voice. 4. DRAMATIS PERSONAE. Les protagonistes et leurs interprètes.

4. DRAMATIS PERSONAE. Les protagonistes et leurs interprètes. Je ne sais si Sokourov est ferré en théologie, mais son Méphisto est un avatar satanique fascinant (dans lequel se coule sinueusement un Anton Adajinsky à figure et corps de spectre expressionniste), à la fois suave et insidieux comme une vieille maîtresse, entreprenant et mesquin (on se rappelle le démon "de petite envergure" de Fédor Sologoub), visqueux et vicieux. Plus on essaie de s'en débarrasser plus vite il revient comme l'éclair, entremetteur et semeur de trouble. On sait que le "diabolo" est le grand disperseur par vocation et le vampire des âmes; il a ici quelque chose de gogolien et de judéo-allemand aussi bien question cinéma, du côté de Murnau; et l'allusion se prolonge avec la création, par Wagner l'acolyte, de l'homoncule dans son bocal. Enfin, la jeune Margarete (Isolda Dychauk) est vue, par Sokourov, comme une créature infiniment douce, soumise à sa mère acariâtre et à la sainte religion, mais néanmoins sensible à l'amour et répondant aux avances du prestigieux docteur Faust. Dans une séquence bonnement irradiante, où son visage semble appeler et réfracter une lumière pour ainsi dire divine, mais à vrai dire plus proche des extases du New Age que de l'iconographie chrétienne, Sokourov joue merveilleusement de ce qu'on peut dire le fantasme pur de la beauté féminine, comme tant de peintres se sont employé à représenter la Laure de Pétrarque ou la Béatrice de Dante. Un commentateur des Inrocks y a vu une icône orthodoxe. On ne saurait en être plus loin! On est bien plutôt ici dans l'idéalisation romantique plus ou moins wagnérienne, et d'ailleurs le corps de Margaret ne sera guère plus incarné lors de la nuit fameuse, réduit à d'évanescentes chairs et à un triangle de mousse blonde.

Je ne sais si Sokourov est ferré en théologie, mais son Méphisto est un avatar satanique fascinant (dans lequel se coule sinueusement un Anton Adajinsky à figure et corps de spectre expressionniste), à la fois suave et insidieux comme une vieille maîtresse, entreprenant et mesquin (on se rappelle le démon "de petite envergure" de Fédor Sologoub), visqueux et vicieux. Plus on essaie de s'en débarrasser plus vite il revient comme l'éclair, entremetteur et semeur de trouble. On sait que le "diabolo" est le grand disperseur par vocation et le vampire des âmes; il a ici quelque chose de gogolien et de judéo-allemand aussi bien question cinéma, du côté de Murnau; et l'allusion se prolonge avec la création, par Wagner l'acolyte, de l'homoncule dans son bocal. Enfin, la jeune Margarete (Isolda Dychauk) est vue, par Sokourov, comme une créature infiniment douce, soumise à sa mère acariâtre et à la sainte religion, mais néanmoins sensible à l'amour et répondant aux avances du prestigieux docteur Faust. Dans une séquence bonnement irradiante, où son visage semble appeler et réfracter une lumière pour ainsi dire divine, mais à vrai dire plus proche des extases du New Age que de l'iconographie chrétienne, Sokourov joue merveilleusement de ce qu'on peut dire le fantasme pur de la beauté féminine, comme tant de peintres se sont employé à représenter la Laure de Pétrarque ou la Béatrice de Dante. Un commentateur des Inrocks y a vu une icône orthodoxe. On ne saurait en être plus loin! On est bien plutôt ici dans l'idéalisation romantique plus ou moins wagnérienne, et d'ailleurs le corps de Margaret ne sera guère plus incarné lors de la nuit fameuse, réduit à d'évanescentes chairs et à un triangle de mousse blonde.  5. UNE QUÊTE DE SENS. Thèmes et variations.

5. UNE QUÊTE DE SENS. Thèmes et variations. 6. UN POEME METAPHYSIQUE. Nous serons comme des dieux.

6. UN POEME METAPHYSIQUE. Nous serons comme des dieux. 7. LE POUVOIR EN QUESTION. Prélude à la tétralogie.

7. LE POUVOIR EN QUESTION. Prélude à la tétralogie.

Les questions reviennent

Les questions reviennent Les vérités mesurées

Les vérités mesurées Les petites résurrections

Les petites résurrections Et Michène fera

Et Michène fera

Le serpent de brume descend des hauteurs de la Maloja et se coule sur « l’un des plusbeaux paysages du monde », autre formule rebattue par la pub, et l’on voit Chloë Grace Moretz, incarnant une jeune star devenue célèbre dans les films de SF, et réputée trashy sur Internet, se conduire en fille stylée lors d’une aubade de musique de chambre dans un salon du prestigieux Waldhaus de Sils où Thomas Mann reluquait de jolis grooms, ainsi qu’il le consigne dans son Journal. La jeunote craquante pense FUCK de tous ses yeux, au milieu de l’assistance « la plus guindée du monde », comme ne le dit pas la pub, mais elle n’en dit rien..

Le serpent de brume descend des hauteurs de la Maloja et se coule sur « l’un des plusbeaux paysages du monde », autre formule rebattue par la pub, et l’on voit Chloë Grace Moretz, incarnant une jeune star devenue célèbre dans les films de SF, et réputée trashy sur Internet, se conduire en fille stylée lors d’une aubade de musique de chambre dans un salon du prestigieux Waldhaus de Sils où Thomas Mann reluquait de jolis grooms, ainsi qu’il le consigne dans son Journal. La jeunote craquante pense FUCK de tous ses yeux, au milieu de l’assistance « la plus guindée du monde », comme ne le dit pas la pub, mais elle n’en dit rien.. Ombre et lumière. – Friedrich Nietzsche, philosophe et poète génial mais homme de constitution physique plutôt fragile (d’où ses cantilènes au dieu solaire et à l’Athlète surpuissant à venir), pourrait dire FUCK en découvrant le culte convenu qui lui est voué, lequel lui vaudrait le déboulé des paparazzi en cas de retour. Mais ce furieux fils de pasteur se comportait selon son époque, comme la Maria quadra du film se comporte selon la sienne, qui éclate de rire lorsque Valentine lui parle du jeu « surpuissant » de la jeune star délurée qui va lui donner la réplique.

Ombre et lumière. – Friedrich Nietzsche, philosophe et poète génial mais homme de constitution physique plutôt fragile (d’où ses cantilènes au dieu solaire et à l’Athlète surpuissant à venir), pourrait dire FUCK en découvrant le culte convenu qui lui est voué, lequel lui vaudrait le déboulé des paparazzi en cas de retour. Mais ce furieux fils de pasteur se comportait selon son époque, comme la Maria quadra du film se comporte selon la sienne, qui éclate de rire lorsque Valentine lui parle du jeu « surpuissant » de la jeune star délurée qui va lui donner la réplique.

Silence : on acclimate. – À l’admirable petit musée Nietzsche de Sils-Maria (un petit musée ne peut être qu’admirable), on est prié de lire attentivement les coupures de presse des années 30 établissant, de docte source notamment juive, la non-responsabilité du philosophe Friedrich Nietzsche dans le soutien des nazis, au contraire de sa sœur Elisabeth, cette diablesse photographiée serrant la patte du Führer.

Silence : on acclimate. – À l’admirable petit musée Nietzsche de Sils-Maria (un petit musée ne peut être qu’admirable), on est prié de lire attentivement les coupures de presse des années 30 établissant, de docte source notamment juive, la non-responsabilité du philosophe Friedrich Nietzsche dans le soutien des nazis, au contraire de sa sœur Elisabeth, cette diablesse photographiée serrant la patte du Führer. Le chemin de derrière. – Quant au lecteur du Gai savoir, qui sait que la contradiction à n’en plus finir est constitutive du génie nietzschéen, et que toutes les récupérations sont possibles à partir de là, il n’en finit pas, lui non plus, de prendre le chemin de derrière qui mène aux rochers grisons ou grecs et à la lumière, le chemin de l’éternel CONTRE, le chemin de colère et d'amour du Christ et du doute, le chemin des grands bois philosophiques et des échappées de la poésie qui ne s’arrêtera pas au trop beau Panorama, autre semblant décrié par ce râleur mal coiffé de Schopenhauer.

Le chemin de derrière. – Quant au lecteur du Gai savoir, qui sait que la contradiction à n’en plus finir est constitutive du génie nietzschéen, et que toutes les récupérations sont possibles à partir de là, il n’en finit pas, lui non plus, de prendre le chemin de derrière qui mène aux rochers grisons ou grecs et à la lumière, le chemin de l’éternel CONTRE, le chemin de colère et d'amour du Christ et du doute, le chemin des grands bois philosophiques et des échappées de la poésie qui ne s’arrêtera pas au trop beau Panorama, autre semblant décrié par ce râleur mal coiffé de Schopenhauer.

Une illumination. – Et le poète de relayer le penseur dans sa fameuse évocation de Sils-Maria :

Une illumination. – Et le poète de relayer le penseur dans sa fameuse évocation de Sils-Maria :

Royaume d’un génie. – Et Meta von Salis de commenter à son tour cette symbiose profonde d’un génie qu’on pourrait dire de la « musique pensante » et de ce lieu bonnement reconnu par lui : « Pour moi,Nietzsche est lié à Sils aussi indissolublement qu’Héraclite au sanctuaire de la déesse d’Ephèse.

Royaume d’un génie. – Et Meta von Salis de commenter à son tour cette symbiose profonde d’un génie qu’on pourrait dire de la « musique pensante » et de ce lieu bonnement reconnu par lui : « Pour moi,Nietzsche est lié à Sils aussi indissolublement qu’Héraclite au sanctuaire de la déesse d’Ephèse.

Sirène d'Engadine- Le petit livre de l’amie Corinne figurait au milieu de la vitrine de la librairie hélas fermée ce dimanche matin-là, mais je l’ai pris comme un signe avant de m’embarquer pour le val Sinestra.

Sirène d'Engadine- Le petit livre de l’amie Corinne figurait au milieu de la vitrine de la librairie hélas fermée ce dimanche matin-là, mais je l’ai pris comme un signe avant de m’embarquer pour le val Sinestra.

Le sentier des poètes.- Vous qui vous engagez sur la route forestière du val Sinestra, laissez toute espérance de vous y aventurer sans crainte et tremblement. Dieu sait que, durant nos équipées montagnardes de youngsters à 2CV, entre Valais et Dolomites, nous aurons frôlé gouffres et précipices, mais avec les années on oublie que la Suisse a gardé, dieux et démons merci, un fonds de sauvagerie à la fois impressionnant e tréjouissant, et des routes aussi précaires qu’au Pérou sommital ou en Afghanistan.

Le sentier des poètes.- Vous qui vous engagez sur la route forestière du val Sinestra, laissez toute espérance de vous y aventurer sans crainte et tremblement. Dieu sait que, durant nos équipées montagnardes de youngsters à 2CV, entre Valais et Dolomites, nous aurons frôlé gouffres et précipices, mais avec les années on oublie que la Suisse a gardé, dieux et démons merci, un fonds de sauvagerie à la fois impressionnant e tréjouissant, et des routes aussi précaires qu’au Pérou sommital ou en Afghanistan. Guarda che bello ! – Corinne Desarzens a détaillé, merveilleusement, les beautés des façades des maisons engadinoises, dont les habitants ont à cœur, plus que nulle part ailleurs en Suisse, de restaurer régulièrement inscriptions et ornements. De ce conservatisme, au meilleur sens du terme, Guarda figure la plus belle illustration collective, sans pour autant donner dans le village-musée réduit à l’attraction conventionnelle.

Guarda che bello ! – Corinne Desarzens a détaillé, merveilleusement, les beautés des façades des maisons engadinoises, dont les habitants ont à cœur, plus que nulle part ailleurs en Suisse, de restaurer régulièrement inscriptions et ornements. De ce conservatisme, au meilleur sens du terme, Guarda figure la plus belle illustration collective, sans pour autant donner dans le village-musée réduit à l’attraction conventionnelle. L’art populaire survit en ces lieux point trop encore pourris par le tourisme à pacotille d’importation, et quelques beaux visages d’un autre temps, comme sculptés dans le bois, apparaissent encore ici et là, mais on n’en sent pas moins la fin d’un temps, non sans mélancolie. Cependant quelle beauté aux façades, et quelle harmonie aussi dans l’agencement intérieur des maisons aux beaux vieux meubles, aux lambris ornés et aux plafonds sculptés. Là encore, quel héritage précieux de l'ancestrale civilisation alpine nous reste ici et là en dépit de trop de saccage…

L’art populaire survit en ces lieux point trop encore pourris par le tourisme à pacotille d’importation, et quelques beaux visages d’un autre temps, comme sculptés dans le bois, apparaissent encore ici et là, mais on n’en sent pas moins la fin d’un temps, non sans mélancolie. Cependant quelle beauté aux façades, et quelle harmonie aussi dans l’agencement intérieur des maisons aux beaux vieux meubles, aux lambris ornés et aux plafonds sculptés. Là encore, quel héritage précieux de l'ancestrale civilisation alpine nous reste ici et là en dépit de trop de saccage…