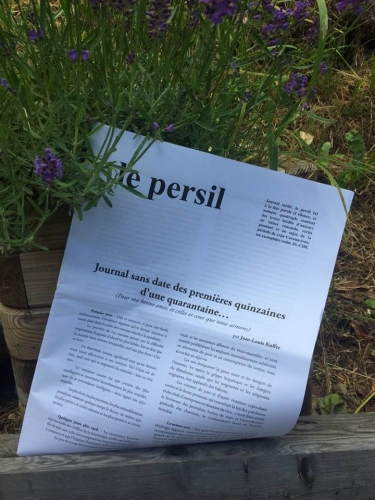

À la Maison bleue, ce mercredi 18 mars 2020. - Je me réveille la nuit dans le silence, le vague effroi que je ressens relève à la fois du dedans et du dehors, on ne sait plus où on en est, on est dans l’attente d’on ne sait quoi alors que les chiffres montent et que les experts évoquent des pics avec leurs airs graves de personnages institués sûrs et certains.

Les uns, qui se fient aux certitudes de la politique ou du commerce se gaussent des autres qui s’en tiennent aux convictions de la seule vraie foi en l’Unique, et d’autres décident de faire comme si de rien n’était, d’autres encore se cantonnent dans le pragmatique, et le débat silencieux fait rage ; d’autres enfin vivent la chose et en bavent. Fin du délire extralucide d’avant l’aube...

Ce jeudi 19 mars. - Hier le merle de l’arrière-cour exultait à sa branche dessinée à l’encre de Chine sur le fond du ciel blanc ; j’ai recommandé à Lady L. en visible souci pour tous de chanter elle aussi des airs allègres et suis sorti avec le Chien dont je vois qu’il continue lui aussi d’attendre quelque chose.

Peu avant sa mort, le vieux Théodore Monod me disait au téléphone qu’il ne voyait que les insectes pour s’en tirer à la longue, tout en prononçant chaque matin une Béatitude, et je me dis ce matin que l’âme humaine est une espèce d’immortelle abeille, et je me le répète sur la pelouse déserte descendant en douce pente vers le quai sans personne et le lac semblant lui aussi dans l’expectative silencieuse, tandis que partout et sans répit la rumeur océanique de la jactance nous sépare au lieu de nous lier.

Ce vendredi 20 mars. - Ce feu dans la gorge qui me réveille est de mauvais aloi sanitaire, me dit mon corps alors que tout dort dans la chambre blanche de la Maison bleue, et je me lève et prend un grand verre d’eau additionné de Dafalgan, puis un autre additionné de Resyl à la codéine.

Cependant une horreur confuse m’a glacé hier soir en voyant les crânes jeunes gens onduler là-bas sous les magnolias en fleurs, le long du lac, tout enlacés en leur sensualité printanière et se baisant les lèvres en scandant le rap frondeur - et comme une tristesse m’a saisi devant leur possible panique un de ces jours prochains, la gorge en feu...

Ce samedi 21 mars. - On l’a dit après le 11 septembre, on l’a dit après les attentats de Charlie-Hebdo, on la répété après les attentats du Bataclan, on le serine aujourd’hui à tout-va : que rien ne sera jamais plus comme avant la pandémie, et chacun d’y aller, selon son bout de science ou son bout de croyance, sur les lendemains qui chanteront ou déchanteront, mais qui sait vraiment quoi ?

Seul le Superman mondial de la Maison-Blanche prétend savoir l’Absolue Vérité en bonne logique orwellienne qui veut que ce qu’il veut soit vrai et qu’à chaque démenti des faits le faux qu’il a dit soit vrai, incarnation parfaite d’un aveuglement qui n’est pas que de son fait, ni que de sa bande, ni que de l’Occident, mais de toute une Espèce fuyant en avant comme une seule troupe affolée, obsédée par les trois instances du Progrès, du Pouvoir et du Profit ?

Quant à moi je me ferais très bien à la décroissance, mais qui suis-je pour en appeler à un effondrement général du monde que nous connaissons ?

Qui sommes-nous pour jurer que nous nous accommoderons d’un monde soudain épuré de tout ce dont nous ne nous sommes jamais privés ?

Tout à coup nous sommes au pied d’une sorte de mur invisible, mais est-ce nouveau ? Certes, mais c’est nouveau depuis la nuit des âges, quand un enfant a découvert son premier oiseau mort.

Il y a un avant l’éveil de la conscience, et un après. Le génie universel de l’enfant est de faire, de la mort d’un oiseau, un dessin à nul autre pareil : tel est le présent qui efface l'avant et l'après. Cela doit faire partie, je crois, des choses cachées depuis le début du monde, et le merle de notre arrière-cour y va de son triomphal chant de printemps, qui fait pièce à notre égarement.

Ce dimanche 22 mars .- Le goût mêlé, à la fois amer et rassurant, du Paracetamol et de la codéine, me restera peut-être, dans d’hypothétiques années à venir, tel celui de la petite madeleine proustienne, associé à ces jours où je me trouvais - comme des millions de mes congénères soudain voués au désoeuvrement forcé et à la songerie inquiète -, livré à l’observation du moindre de mes affects physiques jusque-là banalisés par l’expérience récurrente du rhume ou de ce que nous aurons appelé une bonne crève printanière, et c’est avec cette amertume aux lèvres que je me suis réveillé tout à l’heure de ma sieste quotidienne, après une matinée perturbée par force quintes de toux sèche, en me rappelant les moindres détails d’un rêve dans lequel l’état de guerre déclaré par les divers chefs nationaux advenait bel et bien dans le confinement où les tensions latentes éclataient bientôt en bulles d’agressivité, en anicroches verbales, en jets de salive ou de vaisselle, d’abord de façon sporadique ou ponctuelle (dans les familles dites dysfonctionnelles), puis, les jours passant, en gestes dépassant le cercle proche pour atteindre le voisinage, guerre aux étages et bientôt entre immeubles, mobilisation apparemment chaotique et pourtant obéissant à la logique brownienne observée en laboratoire entre les rats énervés, guerre en ville et par les campagnes aux humeurs exacerbées par l’éveil du printemps, guerre ensuite partout et avec toutes les armes les plus dangereuses arrachées à la quiétude domestique, couteaux et fourchettes, ciseaux et machettes, enfin inexorable montée aux extrêmes, tous se toussant soudain ouvertement au visage et justifiant les puissants et les profiteurs à reprendre la main - enfin ma sieste m’aura rappelé mes pires penchants imaginaires d’enfant paniqué devant un combat de scarabées…

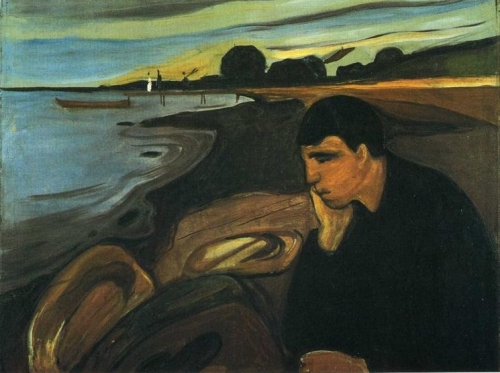

Ce lundi 23 mars . - J’ai failli me laisser entraîner, hier soir tard, dans l’espèce de spirale morbide qui semble emporter le monde depuis quelque temps et se nourrit de la somme de nos anxiétés comme la Bête luxurieuse de Dante se repaît et gonfle sous l’effet de son inassouvissement même.

J’avais deux ou trois motifs de me compter parmi les sujets à risques de la pandémie - infarctus récent et souffle au cœur persistant, gorge en feu aggravée de courbatures musculaires un peu partout -, mais ce matin je dis non: assez de ce cinéma.

Le fait est que j’ai déjà signé deux formulaires explicites lors de mes récents séjours à l’hôpital, et je l’ai répété ce matin à Lady L. qui m’a prié d’en faire une note aussi claire qu’un codicille de testament : PAS D’ACHARNEMENT.

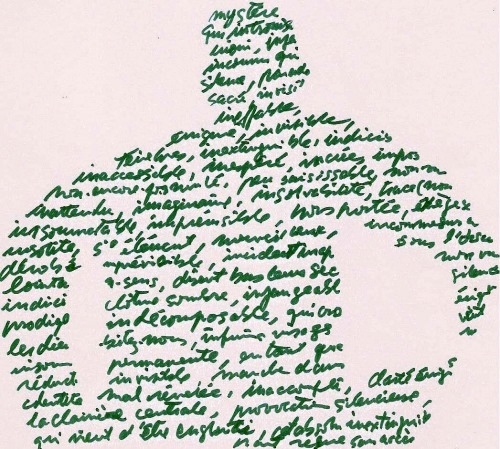

Ce qui signifie qu’on n’intubera pas mon corps immortel, je dis bien : mon corps immortel dont les cendres légères seront déposées au pied de l’épine noire de La Désirade, face au ciel et au lac, donc face aux montagnes qui s’en foutent - face à ceux que j’aime, donc face à l’Univers à jamais vibrant de mystère.

Ma conviction actuelle étant que je suis une Bible à moi seul, de la Genèse à l’Apocalypse, de même que les enfants de nos enfants sont des Bibles en train de s’écrire, je me fie tout entier à la sainte Écriture qui est celle de tous les savoirs et des non-savoirs, du Dieu caché et de ses multiples avatars, et la note que je laisse aux soignants de l’Urgence a valeur elle aussi de texte sacré : PAS D’ACHARNEMENT.

Je le dis assez joyeusement, quelque tristesse que j’éprouve de ne pas voir peut-être grandir nos petits enfants : PAS D’ACHARNEMENT, ce qui ne signifie aucunement que j’aie baissé les bras et vous abandonne à votre triste sort, mes pauvres vivants ; j’étais réaliste à sept ans, je suis devenu idéaliste entre seize et vingt ans, et ce manque d’humilité m’a passé avec la reconnaissance clairvoyante de mes faiblesses et de celles de l’Espèce, pour me retrouver dur et doux comme en enfance, donc PAS D’ACHARNEMENT, mais rassurez-vous les enfants, rassure-toi ma bonne amie : le vieux sapajou s’accroche à la branche et trouve encore, miracle, la force têtue de se laver les mains…

Après quoi le jour se lève comme avant la pandémie, exigeant de notre espèce aussi bonne que mauvaise qu’elle fasse son job en pleine connaissance du fait que le virus fait partie de notre vie.

Ce mardi 24 mars. - Bien entendu la gauche de la gauche stigmatise la droite de la droite, et l’inverse à l’avenant, tous imbus de la même rage, tous jurant que seuls les autres sont responsables et répétant les TU DOIS et les IL FAUT le doigt levé prêt à punir faute d’avoir surveillé, et l’emballement des foules en houles décrit par Dante en ses girons infernaux de se déchaîner une fois de plus.

On aura entendu et lu tout et son contraire, depuis le début de ces jours étranges que nous vivons : jamais on n’aura entendu s’affirmer autant d’opinions expertes et péremptoires, autant de propos lénifiants ou provocants, et les uns et les autres de s'accuser mutuellement, et le serpent de se mordre la queue, mais encore ?

Dans la foulée affolée, comme au-dessus de la mêlée, je me suis surpris à développer des vœux affreux relevant de fantasmes vengeurs, en me figurant l’effrondrement de l’édifice babélien de la richesse accaparée par la partie la plus rapace de nos semblables, la ruine de la maison Trump et la mise sous respirateur de son serial twitter, la ruine du tourisme et du sport de masse, la ruine en un mot du Système dont je m’exclus magiquement, moi et ceux que j’aime, comme si nous allions être épargnés par sélection divine spéciale, ainsi que se le figurent les élus des multiples églises dont les agglutinements récents ont pourtant contribué à la diffusion virale…

Bref, il y a celles et ceux que les circonstances vont peu à peu confiner dans une nouvelle forme exacerbée de haine, selon l’antique mécanique productrice de boucs émissaires (ce vieux dingo, l’autre jour sur le même quai, qui me disait que le virus allait enfin nous débarasser des basanés, ou ces voisins de soignants potentiellement contaminés enjoignant ceux-ci d’aller se faire voir ailleurs...) et sans doute éprouverons-nous tous cette pulsion panique en dépit de nos protestations au nom de la solidarité fraternelle et de la fratenité solidaire, mais encore ?

Ce samedi 28 mars. - À Jean Ziegler qui me rappelle ce midi pour me demander des nouvelles de mes artères, je réponds qu’elles sont à moitié réparées et que je suis ces jours en pleine forme spirituelle, à vrai dire ravi de ce qui nous arrive, lui rappelant que la finalité de toute situation apocalyptique est une révélation et qu’à tous les degrés, à commencer par les instances du Pouvoir, et jusqu’aux plus infimes détails de la mesquinerie individuelle quotidienne, la pandémie à de quoi nous édifier ; mais c’est de ce qu’il vit, lui, que j’aimerais qu’il me parle...

Et bien entendu ce n’est pas de ses artères à lui qu’il me parle alors mais des gens en train de crever à Lesbos et dans les camps de réfugiés de partout, et des accusations d’irresponsabilité totale dont l’accablent les fonctionnaires de Bruxelles littéralement obnubilés par les effets collatéraux (racisme des populistes) des migrations et l’accusant, avec son livre défendant imperturbablement le droit d’asile, de faire du tort à l’Europe - et Jean de prononcer alors le nom de Munich.

Lequel nom me fait aussitôt rebondir aux années 1938-1940 telles que les raconte Julien Green dans son Journal dont je suis en train de finir la lecture des 1300 pages, quand l’Europe s’est couchée devant Hitler, où le jeune Américain voyait une manière de suicide et ce qu’il appellera «la fin d’un monde» dans le récit de ces années…

Alors Jean d’évoquer à son tour cette nouvelle forfaiture de l’Europe en invoquant le droit imprescriptible pour les réfugés de passer les frontières, fondement de notre civilisation foulée au pied par les bureaucrates relançant bonnement la formule de la barque pleine, Das Boot ist voll, prononcé par le conseiller fédéral Eduard von Steiger en 1940 pour justifier la fermeture de nos frontières aux juifs menacés par les nazis.

Certains de mes amis de droite voient en mon cher Jean un idiot utile, mais ce n’est pas par aveuglement «gauchiste», moins encore parce qu’il se soucie de mes artères, comme si c’étaient les siennes, que je me sens pleinement de son côté, mais du fait que, par delà toute idéologie, je sais que de ce qu’il défend dépend notre survie pour l’essentiel.

Et si ce qui nous arrive ces jours était la chance de notre vie,comme une révélation de tout ce qui est faux dans notre vie, et comme l’illumination de ce qu’est vraiment, mortelle, notre bonne et belle vie ?

PERSONA. - Nous pourrions certes, avec notre juriste Julie, disserter «sur la mort » en gens intelligents et concernés, comme on dit, mais ne serait-ce pas plutôt de la vie, de la fragilité de la vie, de la beauté des choses et de la bonté des gens que nous parlerions en évoquant la plus réelle des réalités dont le masque se dit Persona et que trahit toute représentation, fut-elle aporie poétique, faucheuse blafarde ou formule crédule de naïf ou de positiviste rassis ?

PERSONA. - Nous pourrions certes, avec notre juriste Julie, disserter «sur la mort » en gens intelligents et concernés, comme on dit, mais ne serait-ce pas plutôt de la vie, de la fragilité de la vie, de la beauté des choses et de la bonté des gens que nous parlerions en évoquant la plus réelle des réalités dont le masque se dit Persona et que trahit toute représentation, fut-elle aporie poétique, faucheuse blafarde ou formule crédule de naïf ou de positiviste rassis ?

Wuppertal, ce mercredi 6 juin. – Ce n’est pas sur un coup de tête mais un mouvement conjoint du cœur et de l’esprit, et du corps et de l’âme aussi que je me suis décidé l’autre jour à me taper 1500 bornes aller-retour, pour la Beauté que ç’a été ce soir avec la création d’Eros Athanatos de mon cher Aliocha, retrouvé après quarante ans – il en avait onze quand j’ai aimé la Sarrasine sa mère – et dans la musique duquel il m’a semblé véritablement pénétrer, physiquement et émotionnellement, jusqu’au bord des larmes, entre exultation dionysiaque et chocs des contraires, toute douceur et soudain fracas, violoncelle et piano magistralement tenus par Capuçon et Thibaudet, merveille pure sous les dorures de la Stadthalle de cette ville déclarée rasée au soir du bombardement du 29 au 30 juin 1943 - et voilà ce que les artistes répondent.

Wuppertal, ce mercredi 6 juin. – Ce n’est pas sur un coup de tête mais un mouvement conjoint du cœur et de l’esprit, et du corps et de l’âme aussi que je me suis décidé l’autre jour à me taper 1500 bornes aller-retour, pour la Beauté que ç’a été ce soir avec la création d’Eros Athanatos de mon cher Aliocha, retrouvé après quarante ans – il en avait onze quand j’ai aimé la Sarrasine sa mère – et dans la musique duquel il m’a semblé véritablement pénétrer, physiquement et émotionnellement, jusqu’au bord des larmes, entre exultation dionysiaque et chocs des contraires, toute douceur et soudain fracas, violoncelle et piano magistralement tenus par Capuçon et Thibaudet, merveille pure sous les dorures de la Stadthalle de cette ville déclarée rasée au soir du bombardement du 29 au 30 juin 1943 - et voilà ce que les artistes répondent.

CONSTAT. - La première vérité de mon corps est qu’à l’approche de mes 72 ans je n’ai plus que trois dents, que ma libido est à peu près à zéro après les 55 séances d’irradiation de mon classique cancer de la glande masculine à l’accélérateur linéaire, que j’ai perdu les 60 % de mon ouïe, que je ne lis plus sans lunettes et que mes jambes et mon souffle ont l’âge de mes artères, alors que mon esprit reste plus vif qu’il ne l’était entre seize et soixante-six ans.

CONSTAT. - La première vérité de mon corps est qu’à l’approche de mes 72 ans je n’ai plus que trois dents, que ma libido est à peu près à zéro après les 55 séances d’irradiation de mon classique cancer de la glande masculine à l’accélérateur linéaire, que j’ai perdu les 60 % de mon ouïe, que je ne lis plus sans lunettes et que mes jambes et mon souffle ont l’âge de mes artères, alors que mon esprit reste plus vif qu’il ne l’était entre seize et soixante-six ans.