Ce lundi 23 septembre 2019. – Il bruinait ce matin lorsque nous avons quitté la Haute Engadine pour le col du Julier, et notre nouvelle étape, au Resort Pradas de Brigels, au bord d’un petit lac aux eaux turquoises, a été l’occasion de découvrir un lieu proprement idyllique, du moins au-dessus de la station, le long des pentes semées de petits chalets et où se trouve, comme déictament posée sur le haut gazon, telle candide chapelle blanche ornée d'une fresque à moitié effacée, avec un contraste de verts intenses et de gris laiteux qui m’a rappelé la montée au Lukmanier. Durant le parcours, je nous ai lu un entretien avec Alain Finkielkraut, dans L’Obs, qui m’a fait si bonne impression que j’ai acheté ce soir son dernier livre, À la première personne, sur Kindle, lu ensuite en deux heures, où j’ai retrouvé bien des constats que j’ai faits depuis les années 60, m’étonnant en outre de la modestie et de la bonne foi de ce penseur beaucoup moins réactionnaire qu’on ne le prétend, avec des observations qui rejoignent celles de mon libelle.

MADRE. - Ce que je dois à ma mère: avant mon réalisme actuel, qui découle de sa propre peur de la réalité, et plus précisément de sa crainte de manquer, c’est ma fantaisie propre que j’ai développée, dès mon adolescence, contre sa vision par trop terre à terre des choses, héritée sans doute de son ascendance paternelle, et, plus en amont du Grossvater, de notre souche paysanne.

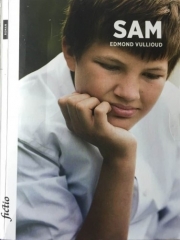

Ce jeudi 3 octobre. – La lecture de Sam, premier roman d’Edmond Vullioud, m’a tout de suite étonné, un peu dérouté dans les toutes premières pages et ensuite séduit, enchanté en crescendo, surpris à chaque rebondissement et nouveau développement. Il y a longtemps, très longtemps, peut-être depuis L’été des Sept-Dormants de Jacques Mercanton, que je n’ai lu un roman romand aussi dense et d’une telle beauté, avec des personnages si présents et une musicalité si constante et limpide, une langue si chatoyante et une façon si sérieuse de traiter de grands thèmes, sans que cela pèse pour autant. Chaque phrase, dans Sam, procède d’une transmutation. Cela part d’une précision extrême pour aller vers le rêve, la rêverie, ou ce qu’on peut dire la poésie ; et c’est vécu, en transit dans le développement même du protagoniste. J’ai l’impression que le récit pousse comme un végétal, un enfant ou un dessin complexe. Ces éléments (l’enfance, la fleur et le dessin) étant d’ailleurs constitutifs du texte.

En lisant Sam, m’est venu ce poème, que j’ai intitulé L’Innocent :

L’Innocent

(Pour Edmond V.)

Tout nous appartient-Il vraiment?

À qui est donc ce corps ?

Qui a pesé l’étonnement ?

Quel silence est-il d’or ?

L’enfant ne voit pas les questions:

il n’entend que les voix

dans la patience sans raison

de ce qu’il ne sait pas.

Ou ce que l’enfant sait est autre

qui fait de lui un prince

ou tel demi-dieu sans apôtre

d’on ne sait quelle province.

Là-bas règne la précision

de l’animal parfait

et de la fleur, ce pur blason

qu’on ne cueille jamais

Tu ne sais ce qui t’a élu:

le sacré est en toi,

et les mots peut-être advenus

ne te trahiront pas

Tu es nu sous tes vêtements

de jour comme de nuit,

et ton voyage dans le temps

sera ton seul ami.

TONIO. - Je reçois ce soir cette lettre d’Antonin, qui m’évoque une possible nouvelle assez carabinée : « Cher Jean-Louis, Tout d’abord merci d’être vraiment entré dans ma fiction. Quant à la nouvelle de Gogol dont tu parles, elle m’intéresse au plus haut point. Dis-moi dans quelle collection je peux la trouver. J’ai le volume de Rencontre qu’Haldas a préfacé mais la nouvelle n’y figure pas...

La différence entre le contexte des villas Mon Rêve et Ramdam, c’est que mon essai de compréhension n’a rien d’un témoignage objectif (genre Temps Présent ou Envoyé spécial) mais tout d’un désir éperdu de me représenter l’irreprésentable, un désir qui laisse une grande place à la subjectivité. Il ne faut pas oublier que j’ai construit ce roman à partir d’une réelle réalité, celle d’un type que j’ai assez bien connu et qui, à l’époque, consultait des médecins pour obtenir des arrêts maladie, envoyait des centaines de lettres à droite et à gauche, appelait les flics et qui fut, finalement, convoqué devant un tribunal.

Cet homme vivait en compagnie d’une Russe assez drôle mais qui n’osait guère sortir de leur immeuble et passait des heures à caresser un chat siamois. J’éprouvais pour ce couple une vraie sympathie. Je me sentais même attiré par eux. Leur autodérision, leur humour noir, leur délicatesse me plaisaient. J’ai mangé plusieurs fondues en leur compagnie. On riait beaucoup. L’homme avalait des Xanax quotidiennement et, quand il voulut quitter son psychiatre pour «voler de ses propres ailes», il s’entendit répondre: «Mais enfin, comment voulez-vous voler de vos propres ailes si vous n’arrivez même pas à marcher tout seul ?»

Je n’avais plus revu cet homme depuis huit ans et, l’autre jour, à neuf heures du matin, je décide d’aller heurter chez lui. Je me souvenais heureusement du code de la porte d’entrée. J’ai sonné au premier étage. Quatre énormes serrures sur la porte. J’entends qu’on les actionne. On aurait dit qu’un tailleur de diamants vivait là au milieu de ses joyaux. La porte s’entrouvre peu à peu et je distingue dans la pénombre un type avec une longue barbe mal entretenue, une robe de chambre mitée, des pantoufles unisexe en feutre gris. Il s’est laissé pousser les cheveux, des cheveux sales d’où brillent cependant les yeux de mon cher Tiago.

«Je te dérange?» - «Non, non, entre, j’allais me recoucher. Viens, je te fais visiter». On aurait dit un type qui n’avait plus l’habitude de parler avec quelqu’un mais ma visite semblait le réjouir. Dans ce qui était jadis le bureau, on distinguait à peine une table tant les piles de livres, encyclopédies, classeurs et autres objets ont envahi la pièce jusqu’au plafond. Salon idem avec un énorme écran de télé allumée. Des piles à l’infini de vinyles, CD, DVD, revues, journaux etc. Dans ce qui était la chambre à coucher, même envahissement avec des relents de moisi et des toiles d’araignée au plafond. Des sacs poubelles remplis de vêtements cernent un lit en désordre où je distingue des sacs de couchages. La fenêtre qui donne sur la cour intérieure décrite dans Ramdam s’ouvre à peine.

Je n’en croyais pas mes yeux. Dans cet appartement bien tenu il y a quelques années, on avait accumulé des centaines d’objets inutiles servant de rempart contre je ne sais quel ennemi. Enfin la cuisine où les cartons, casseroles, poëles, lampes anciennes, ustensiles et autres babioles sont empilés jusqu’au plafond craquelé. Je suis resté deux heures et demie avec mon cher Tiago. Au bout d’un long moment d’hésitation, il se mit à parler de ses désastres, du Risperdal qu’il avale tous les matins, du conflit dans lequel il est empêtré avec son proprio qui veut le lourder, de la mort de sa mère dans des conditions atroces, de son géniteur qu’il n’a jamais connu, du cambriolage dont il vient d’être victime: une valise rangée dans la cave, remplie de lampes anciennes qu’il collectionne, a été volée (valeur 13 000 francs, il prépare un dossier pour les assurances).

Au bout de deux heures et demie, j’ai dû prétexter un rendez-vous avec ma fille pour pouvoir me lever et prendre poliment congé. Si je te racontais tout ce que mon cher Tiago m’a raconté, je devrais laisser courir ma main sur des centaines de pages.

L’homme dont l’âme ne jetait plus dans ses yeux qu’une lueur vacillante me dit dans l’escalier: «Tou pourras écrire la suite avec tout ce que je te raconte, eh eh !» - «En effet, c’est une idée!» Mais mon idée à moi, c’était de fuir ce cauchemar, de rejoindre le trottoir pour courir, courir à n’en plus pouvoir en direction du centre-ville. Je courais par les ruelles de plus en plus vite. Je ne savais pas pourquoi je courais, courais, courais comme si, à ce moment-là, je voulais fuir les abrutissantes années du début du XXI e siècle, ces années un peu folles où, en compagnie de Tiago, je fréquentais les bars à putes, buvais des bouteilles entières de whisky ou de rhum philippin, marchais sur les boulevards au milieu de la nuit et allais manger des croissants dans je ne sais quel établissement ouvert à cette heure-là. A cette époque, mon cher Tiago était encore vif d’esprit, bien habillé (chaussures Weston, veste Hugo Boss), il adorait L’Empire des Sens, Femme sous influence, les eaux de toilette griffées, les repas éthiopiens et les belles plante (c’était un grand séducteur).

Je me suis dit que j’avais échappé à un horrible cauchemar. Il faudrait que j’écrive immédiatement quelque chose là-dessus, me dis-je. Dans les plus brefs délais. Quelque chose sur la folie. Avant qu’il ne soit trop tard. C’est te dire, cher Jean-Louis, combien ton article fait du bien à un homme qui ne s’est jamais pris pour un grand écrivain, qui écrit très vite, dans l’élan, mais toujours avec l’application d’un enfant. Baci. Antonin ».

ROZANOV. - En découvrant Rozanov, en 1972, j’ai tout de suite compris que «ça me regardait», ou je dirais plus exactement que je l’ai senti, comme «à l’odeur», comme une sensation de «chaleur» que j’avais perçue depuis longtemps dans certaines «voix», et tout aussitôt j’ai compris que ce que disait Rozanov de Dieu et du sexe n’avait rien à voir avec le «froid» des débats de ces années-là, etc.