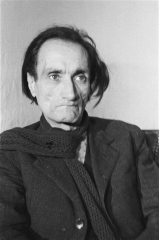

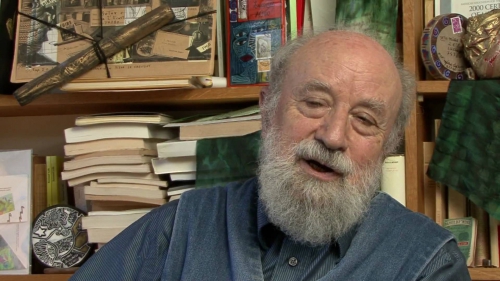

Souvent interviewé, le grand écrivain portugais se contente volontiers, en ponctuant ses propos de sourires aussi amicaux que désabusés, de resservir les mêmes réponses aux mêmes questions. Tout autre est l'accueil qu'il a réservé à Maria Luisa Blanco, qui a pris la peine de se déplacer à Lisbonne et l'a soumis durant plusieurs jours à de longues séances d'entretiens auquel l'écrivain s'est prêté « avec la discipline d'un collégien ».

Abordant successivement son éducation stricte dans une grande famille aussi cultivée qu'affectivement glaciale, sa folle passion de lire, l'expérience bouleversante de la guerre en Angola (qui lui inspira Le cul de Judas), son premier livre (Mémoire d'éléphant), la séparation catastrophique (et peut-être nécessaire à sa liberté créatrice) d'avec sa première femme qui le soutint toujours et à laquelle il revint trop tard, entre cent autres thèmes, ces conversations sont d'un grand intérêt pour qui suit le développement d'une des œuvres littéraires les plus fascinantes de l'époque.

Inventeur d'une écriture souvent difficile (il est le premier à le relever), Antonio Lobo Antunes est le contraire d'un homme de lettres coupé de la vie, et tout ce qu'on apprend ici de la sienne, avec un entretien final chez ses (redoutables) parents, enrichit les résonances de ses livres tissés d'innombrables éléments relevant de l'autofiction.

Maria Luisa Blanco. Conversations avec Antonio Lobo Antunes. Traduit de l'espagnol par Michelle Giudicelli Editions Christian Bourgois, 298 pp.

Un nouveau roman d’Antunes est à paraître à la rentrée chez Christian Bourgeois, sous le titre de Bonsoir les choses d'ici-bas.

Carnets de JLK - Page 81

-

Antunes en son labyrinthe

-

Toni Morrison dixit

Après la victoire de Donald Trump, Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 1993, déclarait sur Twitter: “C’est précisément maintenant que les artistes doivent se remettre au travail. Il n’y pas de place pour le désespoir, l’auto-apitoiement, le silence ou la peur”...

En 1998, cinq ans après le Prix Nobel, la romancière noire américaine publiait un livre magnifique, intitulé Paradis. Je l’avais rencontrée. Ne laissez pas toute espérance au seuil de ce roman dont les premiers mots annoncent la couleur: «Ils tuent la jeune Blanche d'abord. Avec les autres, ils peuvent prendre leur temps.» Non: ce n'est pas dans l'enfer de Dante que vous pénétrez, mais le Paradis annoncé par le titre du dernier roman de Toni Morrison (qui l'avait d'abord appelé Guerre, avant de céder à son éditeur craignant d'effaroucher le public...), n'a rien non plus d'une angélique prairie.

Ne laissez pas toute espérance au seuil de ce roman dont les premiers mots annoncent la couleur: «Ils tuent la jeune Blanche d'abord. Avec les autres, ils peuvent prendre leur temps.» Non: ce n'est pas dans l'enfer de Dante que vous pénétrez, mais le Paradis annoncé par le titre du dernier roman de Toni Morrison (qui l'avait d'abord appelé Guerre, avant de céder à son éditeur craignant d'effaroucher le public...), n'a rien non plus d'une angélique prairie.

Dernier volet d'un triptyque consacré (notamment) aux dérives extrêmes de l'amour, amorcé il y a dix ans de ça avec un chef-d'oeuvre, Beloved (1988), et poursuivi avec Jazz (1992), Paradis aborde à la fois les thèmes de l'utopie terrestre et de la guerre entre races et sexes, tantôt apaisée et tantôt exacerbée par le recours à un dieu que chacun voudrait à sa ressemblance.Rien du prêchi-prêcha, pour autant, dans cette double chronique de la ville «élue» de Ruby, aux tréfonds de l'Oklahoma, exclusivement habitée par des Noirs, et d'une petite communauté de femmes dont la rumeur a fait des sorcières, expliquant aussi bien le massacre purificateur initial. Rien non plus de schématique là-dedans. Comme toujours chez Toni Morrison, c'est dans la complexité du coeur et de la mémoire, sur la basse continue d'une sorte de blues lancinant, que tout se joue au fil d'une suite d'histoires terribles et émouvantes que la narratrice imbrique dans un concert de voix à la Faulkner.

Littérairement parlant, le rapprochement n'est d'ailleurs pas aventuré, entre la romancière du Chant de Salomon (1978), qui a entrepris un grand travail de mémoire et de ressaisie verbale à la gloire des siens, et le patriarche sudiste du Bruit et la fureur. Jouets d'une sorte de fatum tragique, dans une Amérique tiraillée entre puritanisme et vitalité, violence et douceur évangélique (la belle figure du révérend Misner), références religieuses traditionnelles ou libres pensées, les personnages de Paradis dégagent finalement, comme les «innocents» de Faulkner, une rayonnante lumière. Lumineuse, aussi, la présence de Toni Morrison. Point trace de morgue satisfaite chez cette descendante d'esclaves, issue d'une famille ouvrière où la défense de sa dignité et l'aspiration au savoir passaient avant la réussite sociale. Malgré sa brillante carrière universitaire, le succès international de ses livres, et le Prix Nobel, Toni Morrison a gardé toute sa simplicité bon enfant, son humour et son attention aux autres.

Lumineuse, aussi, la présence de Toni Morrison. Point trace de morgue satisfaite chez cette descendante d'esclaves, issue d'une famille ouvrière où la défense de sa dignité et l'aspiration au savoir passaient avant la réussite sociale. Malgré sa brillante carrière universitaire, le succès international de ses livres, et le Prix Nobel, Toni Morrison a gardé toute sa simplicité bon enfant, son humour et son attention aux autres.

- Toni Morrison, que diriez-vous à un enfant qui vous demanderait de lui expliquer ce que représente Dieu?

- J'essaierais de lui montrer que l'image de Dieu dépend essentiellement de la représentation que s'en font les hommes. Dieu devrait être l'expression de ce qu'il y a de meilleur en nous. Mais la première représentation biblique montre aussi un Dieu jaloux, exclusif, paternaliste, oppressant. Le Christ devrait être l'image par excellence de l'amour du prochain, et l'on en a fait une arme de guerre. De même, l'Eglise a joué un rôle essentiel pour le rassemblement de la communauté noire et la lutte pour les droits civiques, comme elle s'est faite complice de l'exclusion et du massacre. Cette guerre, qui se livre au coeur de l'homme et de toute société, forme d'ailleurs le noeud de mon roman. La ville de Ruby est pareille à ces cités construites à la fin du siècle passé par d'anciens esclaves décidés à réaliser le paradis sur terre. Or, dès le début, je l'ai découvert dans certains documents, cet idéal a été marqué par l'exclusion de certains, des plus déshérités. A l'idée traditionnelle du paradis est d'ailleurs associée celle de l'exclusion.

- Quelle représentation vous faites-vous de l'enfer?

- Qui disait encore que «l'enfer c'est les autres?» Ah oui, Sartre! Eh bien, ce n'est pas du tout mon avis! En fait, j'ai toujours été étonnée de voir que les écrivains se montraient beaucoup plus talentueux dans leur description de l'enfer comme Dante, où Milton et sa femme condamnée à accoucher éternellement de chiens féroces, que dans leurs évocations du paradis, suaves ou assommantes. Pour ma part, je ne tiens pas à en rajouter...

- Votre personnage de Mavis, qui abandonne son ménage après la mort de ses deux plus jeunes enfants, semble bel et bien connaître un enfer...

- Oui, mais elle a contribué elle aussi à cet enfer par son incompétence. Les femmes qui se retrouvent dans cette espèce de couvent ont d'ailleurs toutes quelque chose de déficient. Cela d'ailleurs nous les rend d'autant plus attachantes.

- Vous dites écrire pour témoigner. Le roman en est-il le meilleur moyen?

- Le roman ne cherche pas à expliquer ou à démontrer, comme on le ferait dans un essai, mais plutôt à faire sentir, de l'intérieur, en multipliant les points de vue. Dans Paradis, il n'y pas une vérité proférée par une voix, mais une suite de récits dont chacun modifie la vision d'ensemble. Que s'est-il réellement passé sur les lieux du drame? Toutes ces femmes ont-elles été massacrées? Comment l'histoire s'écrit-elle? C'est ce que je n'ai cessé de me demander en composant Paradis, ignorant où j'allais et cherchant à pénétrer un secret après l'autre...Le paradis «ici-bas»

Ce que nous pouvons ajouter, en conclusion, c'est que Paradis se lit aussi comme le déchiffrement d'un secret. Qu'on n'attende point une «révélation lénifiante», mais plutôt une image à la fois lucide et émouvante de la destinée humaine, dont la magnifique dernière scène symbolise la très terrestre espérance. Deux femmes, la plus âgée tenant dans ses bras la plus jeune, comme dans un tendre groupe sculptural, au milieu des détritus d'un rivage quelconque, évoquent un navire revenant au port avec ses passagers «perdus et sauvés», qui vont maintenant «se reposer avant de reprendre le travail sans fin pour lequel ils ont été créés, ici-bas, au paradis». Toni Morrison. Paradis. Traduit de l'anglais par Jean Guiloineau. Christian Bourgois, 365 pages.

Toni Morrison. Paradis. Traduit de l'anglais par Jean Guiloineau. Christian Bourgois, 365 pages.

Toni Morrison est née en 1931 à Lorain, dans l'Ohio industriel. Après des études à l'Université de Howard (thèses sur le suicide chez William Faulkner et Virginia Woolf), elle a longtemps travaillé dans l'éditionm chez Random House. Mariée en 1958, mère de deux enfants, elle a divorcé et s'est installée à New York en 1967. Son premier livre, L'oeil le plus bleu parut en 1970. Entre autres distinctions, Sula, paru en 1975, obtint le National Book Award, et Beloved le Prix Pulitzer en 1988, salué en outre par un immense succès. Toni Morrison fut la première lauréate noire du Prix Nobel de littérature, en 1993. -

Ceux qui votent avec leur trompe

Celui qui s'exclame avec le poète :"Écrasons les pauvres !" / Celle qui a une effigie de Donald sur son string / Ceux qui se la jouent Mickey Mahousse dans sa housse / Celui qui a gagné son premier million sous Clinton & Lewinsky / Celle qui n'est pas clintonidienne / Ceux qui préfèrent un milliardaire au pouvoir vu que les sans-abris n'ont même pas les moyens de leur faim / Celui qui à la Maison Blanche sera servi par des Noirs / Celle qui n'aime que les éléphants à quatre pattes / Ceux qui auront tous une perruque orange à la fin de la journée / Celui qui rase Poutine / Celle qui trompe le temps quand il a ri / Ceux qui se la jouent Mouse of cards / Celui qui est de mèche avec le nez rond / Celle qui fera une première dame de seconde main / Ceux qui estiment que le type n'a pas encore fait ses preuves et que c'est là que ça craint, etc.

-

Pour tout dire (75)

À propos de lecture et d'interprétation. Qu'un grand texte requiert votre attention s'il vous plaît, et votre collaboration gracieuse. Aveuglement occasionnel de Jules Renard, Tolstoï ou Antonin Artaud concernant Shakespeare. Des hauts et des bas de siècles de mise en scène. Et de la reconnaissance de Claudel ou Léautaud, entre tant d’autres...

C'est un truisme que de constater qu'il n'y a pas de théâtre sans théâtre, ou plus exactement: que la plus grande pièce qui soit reste incomplète sans incarnation, quitte à se trouver mal comprise ou même trahie par ses interprètes. De la même façon, l'écrivain ne fait que la première moitié du chemin d'un livre, dont le reste du parcours appartient au lecteur.

Or, s'agissant du théâtre (ou de l'opéra, ou de toute partition musicale), la question de l'interprétation vaut pour le meilleur et le pire, comme je me le répète ces jours en regardant, l'une après l'autre, et pour le meilleur jusque-là, les 37 pièces de Shakespeare montées et filmées par la BBC.

Regarder "tout Shakespeare" sur le petit écran de sa télé ou de son Mac peut sembler une aberration, et pourtant l'exercice est recommandable à qui veut voir "tout ça" de plus près scène par scène, avec arrêts sur images éventuels et version bilingue à portée de main - le Théâtre complet de Shakespeare à La Pléiade propose d'excellentes traductions - , et ces outils de lecture complémentaires que constituent Les feux du désir de René Girard ou Le petit Shakespeare où se trouve documentée, entre cent autres thèmes liés à la vie et aux œuvres du Big Will, l'histoire, précisément, de la réception de Shakespeare à travers les siècles, et celle de ses interprétations au théâtre ou au cinéma.

Un tableau synoptique de ce petit bréviaire rappelle que Shakespeare est mort au printemps 1616, la même année qu'un certain Cervantes et que la mise à l'Index de la peu catholique doctrine de Copernic, mais ce matin je reviens aux énormités proférées sur Shakespeare par quelques présumés auteurs éclairés, plutôt andouilles en l'occurrence.

Jules Renard, très esprit français, convenant qu'aucun auteur de son genre se risquerait à écrire comme Ibsen, note dans son Journal de l’année 1896: "Shakespeare m'embête toujours". Mais il faudrait en savoir plus sur ce qu'il a vu au théâtre en ces années où il donne lui-même Le plaisir de rompre au théâtre et fréquente Sarah Bernhardt allongée sur sa peau d'ours blanc, incarnation présumée du génie. On imagine la chère dame en Lady Macbeth, et l’on ne verra pas en Poil de carotte un cousin d’Hamlet même avec deux mères salopes.A

Autre grand écrivain aveuglé: Tolstoï: "Tout Shakespeare ne vaut pas une paire de bottes!" Et pour aggraver son cas:"J'ai lu les tragédies, les comédies et les pièces historique plusieurs fois, et invariablement j'ai éprouvé les mêmes sentiments: répulsion, ennui et ahurissement ".

Mais le plus ahuri est peut être Antonin Artaud, qui a pourtant quelque chose du fou à lier shakespearien. Dans une lettre à Jean Paulien intitulée Il faut en finir avec les chefs-d’oeuvre,l’apôtre du théâtre de la cruauté écrit: “Shakespeare lui-même est responsable de cette aberration et de cette déchéance, de cette idée désintéressée du théâtre qui veut qu’une représentation théâtrale laisse le public intact, sans qu’une image lancée provoque son ébranlement dans l’organisme, pose sur lui une empreinte qui ne s’effacera pas”.

Là encore, cette vision absolutiste découle probablement de représentations édulcorées “à la française”, et pourtant Jacques Copeau dit le contraire à la même époque: “Il est probable que si le public français montre aujourd’hui plus de compréhension de Shakespeare et de goût pour ses oeuvres, c’est grâce à l’effort accompli par nos metteurs en scène pour retrouver la vie du texte et le mouvement de l’action en se rapprochant d’une tradition scénique longtemps négligée”.

On l'a vu plus récemment, dès les années 60: que Shakespeare reste d'une modernité sidérante, même si les interprétations qui se voulaient précisément les plus à la page sacrifiaient parfois le sens profond de ses pièces à des effets de scène relevant de la trop fameuse déconstruction et autres chichis scénographiques. Je me souviens ainsi de la réplique "Ainsi passe le train du monde" illustrée, sur la scène de Vidy, par un train miniature traversant celle-ci. Et les jobards de trouver ça génial, comme furent adulées tant de réalisations d’une époque où le metteur en scène et le scénographe comptaient souvent plus que l’auteur. Dans la série de la BBC, Anthony Hopkins en Othello noir aux yeux bleus, Jonathan Pryce en Timon d'Athènes ou Michael Hordern en Roi Lear n'ont pas besoin de costumes de chefs de guerre punks ou de politiciens à dégaines de mafieux pour actualiser leurs personnages, mais la compréhension de Shakespeare est bien là avec les merveilleux comédiens anglais formés à cette informelle “école”...

"Être ou ne pas être devrait être dit devant une bouteille de whisky et un siphon d'eau gazeuse", écrivait Paul Claudel, l’un des poètes et dramaturges français qu’on pourrait dire aussi shakespeariens sous divers aspects.

Et Paul Léautaud qui fut un grand critique de théâtre sous le pseudo de Maurice Boissard, de signer ce magnifique éloge dans le Mercure de France du 1er mai 192o, à propos d’une mise en scène de Jacques Copeau: “Le Théâtre du Vieux-Colombier a fait sa réouverture avec le Conte d’hiver de Shakespeare. Vais-je vous faire l’éloge de Shakespeare ? Vous ririez ! Il n’est rien chez lui qui ne soit touchant, plaisant, émouvant, profond, léger, comique, pathétique, bouffon, tragique tour à tour ou tout à la fois. Il a toujours quelque chose à dire, toujours il dit quelque chose. Il est le dramaturge universel. Pas un homme d’aucun pays qui ne puisse trouver dans son oeuvre quelque chose de lui-même, s’y reconnaître à un endroit ou à un autre. C’est la poésie la plus aérienne, la réalité la plus exacte, le comique le plus bouffon, l’émotion la plus pénétrante, le rire et le sanglot, l’ironie et la plainte, le sarcasme et l’élégie, le drame et la comédie, la fantaisie et l’observation, la vérité et la fable, le mystère et le fantasque, la tragédie et la farce, l’effroi et la joie, la noblesse et la trivialité, tantôt l’art leplus raffiné, tantôt le plus peuple, un monde de personnages de tous les aspects, de tous les tons, de tous les rangs, jetés, assemblés, mêlés par une plume prodigue et passionnée, partout avec l’accent le plus humain”.

-

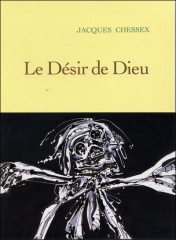

Jacques Chessex s'interroge

Dans un Interrogatoire posthume incisif et très explicite, mélange de franchise, d’émotion et d’ironie, l’écrivain livre un dernier autoportrait.

Dans un Interrogatoire posthume incisif et très explicite, mélange de franchise, d’émotion et d’ironie, l’écrivain livre un dernier autoportrait. La mort subite et stupéfiante de Jacques Chessex, au soir du 9 octobre 2009, restera dans les annales comme un événement quasi mythique, évoquant celle de Molière au théâtre. Venu à Yverdon-les-Bains pour une soirée consacrée à La Confession du pasteur Burg, premier récit fameux de ses jeunes années (paru en 1967 à Paris) où il est question des amours coupables d’un homme de Dieu avec une très jeune fille, Jacques Chessex fut interpellé au sujet de Roman Polanski, dont il avait pris la défense dans les médias. Or l’écrivain allait répondre au généraliste vaudois qui lui demandait de justifier sa position sur le viol d’une mineure par le cinéaste ; il eut juste le temps d’ironiser sur le fait que ce généraliste «généralise» à propos d’une affaire selon lui « minime », puis s’effondra soudain.

Or, deux mois plus tard paraissait Le dernier crâne de M.de Sade, évoquant lui aussi une relation scandaleuse entre le vieux marquis et une adolescente, où les grands thèmes de l’œuvre de Chessex revenaient en force. À savoir : l’opposition du désir et de la loi, l’antagonisme de la luxure et de la mort, le conflit aussi entre individu et société, artiste et morale. D’un style étincelant, le livre parut sous « préservatif » de cellophane avec la mention Réservé aux adultes, alors même que Sade est librement accessible en librairie…

Coïncidences et prémonitions (Chessex imagine Sade pressentant sa fin à 74 ans, alors que lui-même sera foudroyé à 75 ans) ont donc marqué la fin de Jacques Chessex, dont nous apprenons aujourd’hui, dans L’Interrogatoire , qu’il s’est vu mort lui-même au jour de sa naissance (le 1er mars), en 2009, quand défilèrent les chars du Carnaval à travers les rues de Payerne, sur l’un desquels le héros tragique d’Un Juif pour l’exemple, Arthur Bloch, se trouvait tourné en dérision, et le romancier cloué lui-même au pilori.

Au début de ses Confessions, Jean-Jacques Rousseau se figure comparaissant devant l’Être suprême avec son livre pour justification. Quant à l’auteur du Désir de Dieu, il aura pris les devants en répondant, de son vivant, à une voix qu’on pourrait dire celle de sa conscience, mais aussi d’un juge moral ou social, inquisiteur, parfois agressif, parfois complice, comme un double qu’il manipule parfois à son gré : jusque dans les esquives ou la mauvaise foi, du pur Chessex !

Mais très intéressant dans l’exposé du « tissu de contraires » dont sont faites sa vie et son œuvre. Le sexe y déboule illico sous forme d’images. Mais plus que le sexe : le corps, le corps de la femme, le corps d’une femme aimée, beaucoup plus jeune que lui, sa compagne pendant ces quinze dernières années, qui devient ici une personne de la plus grande importance, plus qu’aucun personnage de ses romans. Le sexe s’y incarne alors, mais aussi la tendresse et le partage. Et tout afflue dans la foulée : l’amour et la jalousie, la vie et les livres, le père et la mort, la peur et le désir, l’orgueil, l’obsession curieuse de la sainteté, le retour à la mère sévère mais douce, la littérature vécue comme une guerre mais aussi comme une délivrance, avec d’étonnantes fulgurances : du meilleur Chessex !

Dans la foulée, l’interrogé remarque qu’« on n’est jamais interrogé que par soi-même ». Et c’est le pacte indéniable, et tenu, de ce livre. Post mortem, Jacques Chessex se dévoile une dernière fois. Même brut de décoffrage, ce livre vibre et vit : sacré Maître Jacques !

Jacques Chessex. Interrogatoire. Grasset, 153p.

-

Autour de Jacques Chessex

En mémoire de Maître Jacques, le Café littéraire de Vevey lui rendra un hommage à plusieurs voix ce vendredi 4 novembre prochain. Il y sera question de la vie et de œuvres du Goncourt 73, avec les contributions de Myriam Matossi Noverraz, Janine Massard, Pierre-Yves Lador, JLK, Jean-Michel Olivier et Gilbert Salem.

À l’instigation de Philippe Verdan, qui représente la nouvelle génération et s’est passionné pour cette œuvre, les amis et/ou pairs de plume de Jacques Chessex témoigneront de leurs rapports à l’écrivain et à l’œuvre selon leur expérience personnelle.

Avec JLK pour modérateur surveillant sévère mais juste du temps de parole, ils aborderont les thèmes relatifs aux sources existentielles et littéraires de Maître Jacques (le drame personnel d’origine, l’amour et la nature, le conflit entre érotisme et puritanisme, la poésie et l’inquiétude métaphysique), et seront également évoqués les rapports de Jacques Chessex avec les femmes et avec Paris, son personnage public et son écriture, le rayonnement de son œuvre et sa postérité.

Chaque intervenant présentera brièvement un livre de Chessex de sa préférence, quelques extraits seront lus et des airs de jazz ont été choisis par l’hôte des lieux, où les amateurs de fins plats trouveront aussi leur content.

Vevey, Café littéraire, 33 quai Perdonnet. Le 4 novembre 2016, dès 20h. -

Mémoire vive (105)

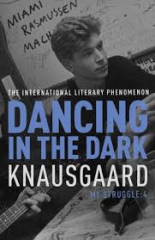

À La Désirade, ce mercredi 31 août. – J’ai comme l’impression que mes variations sur la lecture de Knausgaard, données en suite sous le titre de Pour tout dire, sont en train de devenir un texte en soi, distinct de ces carnets. Je vais donc leur réserver un espace propre, qui pourrait bien devenir un livre de plus.

Quant à mes carnets, je vais continuer à les tenir avec cette légère distance qui marque tout ce que j’écris désormais par rapport à mon « vécu », comme on dit, etc.

°°° Ce qui m’intéresse chez Knausgaard est la part de réalité inaperçue (ou non dite) qu’il éclaire, qui m’a toujours semblé, à moi aussi, une composante importante de la réalité, le plus souvent négligée, voire occultée. Ce que Jean Vuilleumier appelait les interzones, qu’il a explorées à sa façon dans son propre rêve éveillé.

Ce qui m’intéresse chez Knausgaard est la part de réalité inaperçue (ou non dite) qu’il éclaire, qui m’a toujours semblé, à moi aussi, une composante importante de la réalité, le plus souvent négligée, voire occultée. Ce que Jean Vuilleumier appelait les interzones, qu’il a explorées à sa façon dans son propre rêve éveillé.

La lecture de La mort d’un père me renvoie presque à chaque page à des périodes ou des épisodes de ma propre vie. Il est ridicule de prétendre que ce livre est écrit n’importe comment, sans composition ni style particulier, comme le prétend Pierre Assouline, mais il est vrai qu’il semblera banal ou plat à ceux qui attendent d’un livre action et rebondissements. Or très curieusement, le récit de Knausgaard établit bel et bien une tension et presque un suspense, en tout cas le désir de savoir la suite même si tout ce qui se passe est d’ordre sensitif et affectif.

°°°

La suite de chroniques que j’ai entreprise avec Pour tout dire sera peut-être une alternative au projet de Mémoire vive, dans la mesure où elle travaille la matière de mémoire d’une façon plus directe et dynamique, avec toutes les occurrences, existentielles ou littéraires, mais aussi artistiques (peinture et cinéma), sociales ou politiques, du TOUT DIRE quotidien. La lecture de Knausgaard en a été le point de départ, mais je vais multiplier les développements et les digressions tous azimuts en variations « hélicoïdales » ou diachroniques, etc.

°°°

Jusqu’à quel point s’humilie-t-on, en tant qu’individu de sexe mâle, à participer aux tâche ménagères et aux soins requis par de petits enfants ? En ce qui me concene, même si j’y ai consacré infiniment moins de temps que Lady L., jamais je n’ai eu le sentiment de perdre mon temps ni de me trouver rabaissé à m’occuper des petites ou de la vaisselle.

°°°

La lecture d’Un homme amoureux me confronte à tout moment à ce que j’aurai fait de ma liberté, et plus précisément à la question d’un éventuel « sacrifice » de celle-ci.

Or plus j’y pense et plus je me félicite d’avoir fait quelques « concessions », par rapport à ma liberté antérieure, au nom de notre vie partagée, de la cohabitaion avec ma bonne amie et de l’accompagnement de nos enfants. Seul petit regret parfois : d’avoir liquidé mon antre des escaliers du Marché, mais ce luxe bohème eût peut-être paru une entame à ma nouvelle « fidélité », par conséquent, etc.

Cap d’Agde ce samedi 10 septembre. – Je notais, il y a plus de vingt-cinq ans, cette phrase de je ne sais qui (Jouhandeau peut-être, ou Chardonne ?) que je trouvais belle : « Tout est bonheur pour cet innocent, cette sorte d’ange qui n’a jamais touché à la vie », mais ce que j’en pense à soixante-neuf ans se résume à ceci : littérature…

°°°

Sur quoi je recopie ici les notes de ce petit carnet à spirales non daté, qui doivent se situer autour des années 90 au vu de mes lectures du moment, notamment Le Temps du mal de Dobrica Cosic.

Par exemple ceci que je contresigne aujourd’hui : « Il est clair que l’amour est une affaire de peau, mais c’est ne rien comprendre que d’en déduire qu’il est seulement épidermique et superficiel. Ce qu’il faut reconnaître au contraire, c’est la profondeur de la peau. »

A contrario, je note, ce 10 septembre 2016, que le dévoilement des peaux ne va pas de pair avec un surcroît de vérité même érotique, ni moins encore ( !) d’un supplément d’âme.

°°°

Ou ceci que j’aurais pu écrire ce matin : « Le spectacle de nos congénères n’est pas toujours encourageant selon les lieux que nous fréquentons. Ainsi de l’humanité des supermarchés ou des aires d’autoroutes, ou celle qu’on voit s’agiter à la télé et celle qu’on imagine plantée devant sa télé – tout cette multitude à la fois repue et inassouvie, qui tourne en rond et s’ennuie ».

°°°

On dit souvent qu’il ne faut pas juger mais comprendre – devise de Georges Simenon -, mais qui comprend sans juger, même Simenon ?

°°°

“Il est difficile d’échapper au sentiment-sensation de schizohprénie quand on s’exprime quotidiennement dans un journal de grande audience. En ce qui me concerne, en tout cas, je constate qu’une fois sur deux je ne dis pas la moitié de ce que je pense dans mes papiers de 24Heures. Ce n’est pas que je mente, même par omission, mais bien plutôt que le milieu – le journal lui-même, et la considération du lecteur – me contraigne à un certain relativisme ou, souvent, une réserve de pondération qui bride ma nature naturelle…”

°°°

“Compte non tenu des enfants et des âmes simples, il n’y a peut-être de regard innoncent que dans nos rêves, et l’on voit alors quel chaos cela signifie, où l’on régresse à l’état limbaire ou subaquatique dont on ne peut rien tirer. Le sexe sans amour, ou plus généralement : le sexe stérile, n’est-il pas qu’asservissement ?”

°°°

Ce 10 septembre 2016, je le dirais autrement : que ce qu’on appelle « le sexe », à savoir le culte du corps et de la jouissance sexuelle, est devenu un véritable bouillon de sous-culture, à la fois dégradée et surdéveloppée du point de vue commercial, dont un lieu comme le village naturiste, dans sa zone échangiste, de Cap d’Agde, figure une « tête de gondole » européenne.

°°°

“Il ne faut juger qu’en connaissance de cause, pièces en mains, sinon tu t’abstiens”.

°°°

“Situation à la Houellebecq : la collègue qui invite le bureau chez elle et se dénude sous l’effet de l’alcool, sans que personne ne comprenne pourquoi - juste certains qui se demandent si elle a un secret, etc.”

°°°

“Portrait de l’arriviste froid impatient de prouver qu’il en a : le nouveau rédacteur en chef qui se pointe une fin de soirée à la rédaction où nous sommes tous plus ou moins crevés et, triomphant, sort une culotte de femme de son baise-en-ville !”

°°°

En Suisse ont dit « bonne fin de matinée » ou « bon début de soirée », on dit « merci, merci bien » et « service, pas de quoi », on dit tout ça comme pour empêcher que rien ne soit dit, etc.

°°°

On est (parfois) entouré de bruit et sans la moindre possibilité de faire cesser ce tapage. Il faut qu’il soit dit que « ça bouge » et donc que « ça vit ». Or ce boucan n’est qu’une turbulence rythmée du vide - rien que du chaos.

°°°

“J’aimerais arriver à faire plus court, plus net et plus dense, plus direct et plus vrai. Il s’agit de simplifier et de plus en plus. Hélas...”

°°°

“Il y a en moi un moine franciscan, un stoïcien à la romaine, un mystique matinal et un bluesman du soir, un cousin de Tchékhov et d’Oblomov, une âme sensible et un sanglier qui cohabitent tant bien que mal – à vrai dire plutôt bien que mal”.

°°°Situation paradoxale et assez typique du moment (vers 1990), où Dimitri publie les discours de Slobodan Milosevic et Le Temps du mal de Dobrica Cosic, ancien dignitaire communiste désormais considéré comme un « père de la nation » et qui aurait très bien pu siéger dans le comité central à l’époque où celui-ci envoyait le père de notre ami en prison…

°°°

“La déception que nous inspirent nos amis les plus chers est plus riche d’enseignements que toutes les avanies que nous subissons de la part de nos « ennemis ». De même est-ce par lucidité sur soi-même qu’on peut accéder au respect de soi. Du moins l’aurai-je vécu comme ça”.

°°°

“Les histoires qui m’intéressent le plus, plus que les réalistes, sont les plus réelles. Des histoires qui communiquent, physiquement et métaphysiquement, le double sentiment-sensation du réel et du plus-que-réel. Constante de mes préoccupations : la littérature qui me communique le sentiment-sensation de l’accablement et, en même temps, la force de lui résister sous l’effet de l’émerveillement”.

°°°

La métaphore de Dürrenmatt, selon laquelle la Suisse serait une prison sans barreaux, dont les habitants seraient les gardiens, tient-elle la route ? À vrai dire, je la trouve excessive, mais juste. Vérité de poète, évidemment plus vraie que celles du sempiternel « oui, mais »…

À propos de Vivre près des tilleuls, signé par dix-huit jeunes auteurs romands de l’AJAR.

On s’est peut-être dit, avant de lire Vivre près des tilleuls que c’était mission impossible. Enfin quoi : un livre à dix-huit pattes, pour traiter d’un sujet aussi délicat que la mort d’un enfant, et lancé par un buzz d’enfer genre coup médiatique, non mais !

Et puis on s’est payé le livre, on l’a ouvert et, commençant par la postface en manière de déclaration d’intention, intitulée La fiction n’est pas le contraire du réel, on a mieux cadré le projet ; on a mieux vu les kids en réunion avec leurs ordis persos, et passant ensuite de la théorie joliment filée au travail littéraire via l’Avant-propos, on a commencé de sentir la bonne vieille odeur de la littérature en basculant doucement dans le cercle magique de la fiction tandis qu’apparaissait le personnage d’Esther Montandon, cette imaginaire romancière romande (née en 1923) évoquant un peu Alice Rivaz ou plus tard Anne Cuneo, sortie de la « cuisse » des dix-huit jeunes auteurs romands et nous rejoignant par le truchement de carnets « oubliés » dans une enveloppe marquée FACTURES où se trouve relaté, sur des petits feuillets épars, le drame qui l’a foudroyée à quarante ans passés, quand sa petite Louise de quatre ans, vainement attendue pendant des années lui fut arrachée par accident…

La vérité d’un texte ne se mesure pas avec d’autres instruments que la sensibilité de chacun, donc je ne parle que pour moi, plein de doute et de questions a priori sur la démarche de l’AJAR, et ensuite supris contre toute attente. Pas un instant, cependant, je n’aurai regimbé à l’idée que de jeunes auteurs nés dans les années 80 se mêlassent (comme ça se prononce) d’évoquer les années 60, ni d’avoir vécu personnellement le drame affreux de la mort d’un enfant.

Mon scepticisme portait ailleurs : sur un résultat par trop fabriqué, sans épaisseur ni fibre personnelle. Or la surprise est là : que les 63 séquences constituant les carnets d’Esther Montandon s’agencent, comme par miracle, dans une suite bel bien marquée par un ton particulier, accordé à un vrai regard, passant de l’abattement à la rage ou du désarroi à l’égarement. Nulle forte secousse d’émotion pour autant, qui prendrait le lecteur aux tripes, mais de multiples tremblements intimes marquant cette traversée du chagrin jusqu’au désespoir qu’un Peter Handke figurait dans une sorte de brume de tristesse atteignant les objets eux-mêmes. D’une réelle qualité littéraire, le texte ne pêche jamais par excès de pathos ni d’esthétisme. Tout m’y semble juste. Edgar Degas, peintre et écrivain, dit quelque part que l’art consiste à faire du vrai avec du faux, et cela marque le passage des faits à la fiction.Du côté des faits éprouvés dans sa chair vive par un individu, on pourra lire le récit déchirant d’Antoine Leiris, dans Vous n’aurez pas ma haine, témoignage d’un homme dont la femme a été assassinée au Bataclan.

Tout autre, on l’a compris, est la démarche de l’AJAR, dont les auteurs, par delà l’astuce « en abyme » des carnets d’Esther Montandon, ont accumulé les trouvailles narratives appropriées. Un exemple : lorsque Esther, effondrée après l’accident qui vient de coûter la vie à Louise, cherche les mots qu’elle va adresser à sa mère au téléphone, avant de se rappeler soudain que celle-ci est morte depuis des années… Ou cet autre épisode de l’invitation à un mariage, que lui envoient des amis connus au Rwanda, qui la convient avec son mari et Louise…

Plus encore, avec de constants glissements entre temps et lieux, le kaléidoscope narratif reconstitue le cadre de vie d’Esther, qui change en cours de route, et l’évolution de sa douleur, apaisée par des voyages ou la rencontre d’un autre homme, etc.

J’imaginais, au mieux, un exercice de style relevant de la création collective, mais Vivre près des tilleuls est plus que ça : un vrai livre. Passons donc sur le buzz antérieur et les (joyeuses) gesticulations post partum des kids, relevant de la Star Ac littéraire d’époque, puisque Esther Montandon, que nous avons rencontrée, existe…

°°°

Le cinquième tome du Manifeste incertain de Frédéric Pajak, consacré à Van Gogh, me passionne autant par sa façon de résumer-concentrer le vie de Vincent, dans un récit très limpide et à la fois très nourri des faits les plus significatifs (et parfois inaperçus), que par ses dessins en contrepoint, parfois d’une grande force expressive. Or je ne suis pas loin de penser que Pajak, en Suisse romande, est l’auteur qui, actuellement, m’intéresse le plus et dont je me sens émotionnellement le plus proche.

Lettre à Maître Jacques entre la mer, le ciel et la forêt.

Mon cher Jacques, Je ne serai pas là quand notre ami Jean-Michel Olivier lira cette lettre à l’assistance réunie à Ropraz pour célébrer le vingtième anniversaire du prix Edouard-Rod que tu as fondé, mais toi non plus n’y sera pas, et cependant je l’écris comme si tu allais la lire toi-même, de même que je continue de lire tes livres comme si tu étais encore de notre côté de la vie. En me rappelant nos relations parfois houleuses, que m’évoque à l’instant la mer assez agitée de ce matin d’arrière-été quelque peu orageux, je me dis que, par delà les eaux sombres, les livres seuls auront été entre nous ces messagers ailés, hors du temps, semblables à ces oiseaux dont un de tes recueils de nouvelles que je préfère se demande où ils vont mourir, si tant est que les oiseaux meurent jamais dans l’imagination des poètes.

De ton côté, tu m’as dit avoir beaucoup aimé l’un de mes textes, intitulé Tous les jours mourir, dans lequel je raconte nos adieux à notre père, qui nous convia un dimanche matin à une dernière journée en famille, et nous quitta en fin de soirée. Ce que je me rappelle d’Où vont mourir les oiseaux est une certaine grâce et une certaine lumière qui te sont propres, et cette une lumière semblable, dans l’évocation de la dernière journée de mon père, qui t’a touché, m’as tu dit dans la plus belle lettre que j’ai reçue à propos du livre qui nous a rapprochés, intitulé Par les temps qui courent, dans laquelle tu louais un autre récit du même ensemble autobiographique évoquant mes errances aux Etats-Unis, où je m’étais trouvé d’ailleurs à cause de toi puisque tu avais refusé une première invitation de présenter, au Texas ( !) le merveilleux Charles-Albert.

Or le texte en question s’intitulait Nus et solitaires, c’était une sorte de blues bleu sombre et comme l’un de tes autres textes que je préfère, dans L’Imparfait, célèbre le blues avec grâce et lumière, nous ne quittons pas la clairière de nos meilleures rencontres. Je reviendrai à ce très beau moment que nous aurons vécu ensemble ici même, à Ropraz, à l’occasion de la remise du premier Prix Edouard-Rod attribué à Par les temps qui courent en 1996, mais j’aimerais évoquer d’abord un autre moment de grâce et de lumière vécu un matin de mai de je ne sais plus quelle année, sur une petite place de Saint-Maurice, en présence d’une centaine de collégiens plus ou moins du même âge que tes fils, au pied des falaises marquées VIVE CHAPPAZ où, à l’occasion d’un festival philosophique, tu avais été convié à prononcer ton Credo.

Nous étions alors à couteaux tirés pour je ne sais plus quelle raison, mais je n’en étais pas moins présent et ce que tu as dis alors aux jeunes gens qu’il y avait là m’a si profondément touché que je suis venu, en fin de séance, te remercier et te serrer la main ; tu m’as dit que mon geste te touchait particulièrement et nous en sommes restés là, sous la belle lumière oblique qui tombait du haut des Dents du Midi, dans la grâce d’un instant. Au moment où tu a fondé le prix Edouard-Rod avec quelques amis écrivains et le syndic de Ropraz, l’auteur romand le plus célèbre à Paris, au début du XXe siècle, était pratiquement retombé dans l’oubli, et je dois avouer que je n’avais pas lu un seul de ses trente romans ni aucun de ses essais quand j’ai appris que j’allais être le premier lauréat de ce nouveau prix littéraire.

Je connaissais la bienveillante attention qu’Edouard Rod avait manifestée à Ramuz en ses jeunes années, mais j’ignorais que l’écrivain avait été proche de Zola et qu’il avait refusé d’entrer à l’Académie française pour garder sa nationalité suisse. Or ce qui m’a touché plus particulièrement, dans la définition que tu as établie du prix, c’est qu’il devait récompenser un auteur à ses débuts (ce que je n’étais plus au moins depuis vingt ans) ou à un moment de renouveau de son travail, ce que j’étais à l’évidence puisque Par les temps qui courent a été pour moi un livre-charnière, et le début de ma collaboration avec Bernard Campiche, qui en a immédiatement accepté le manuscrit et avec lequel j’ai noué des liens d’amitié et publié ensuite huit livres en moins de dix ans, dans les meilleures conditions.

L’émulation entre écrivains de générations différentes est un phénomène assez courant, mais les vraies complicités sont plus rares entre les bêtes d’écriture que nous sommes, selon ton expression, et le rapport qui s’est établi entre nous quelque temps, entre la composition de mon roman Le Viol de l’ange, que tu as suivie de très près, et la parution de L’Imparfait, l’un de tes plus beaux livres, est lié dans mon souvenir à un mémorable moment de partage.

Plus récemment, assistant à la remise du prix Rod à Antoine Jaquier, j’ai repensé avec reconnaissance à la cérémonie de 1996 ; et brassant, ces dernières semaines, cinquante ans de courrier et de documents de toute sorte que je m’apprête à remettre aux Archives littéraires de la Bibliothèque nationale, suivant ton exemple, ce souvenir a été revivifié par les nombreuses cartes et autres lettres de félicitations qui m’ont été adressées à cette occasion.

Moi qui me suis souvent montré critique, dans les journaux où je sévissais, envers le système parisien des prix, j’ai trouvé très bien en revanche, vraiment très bien, de recevoir ce prix Rod décerné, de surcroît, par des écrivains, sans parler de la pincée de billets qui nous a permis de surprendre nos petites filles en leur annonçant, un beau matin de février 1997, à Cointrin, que nous nous envolions pour La Guadeloupe ! Vingt ans plus tard, alors que l’un de tes derniers livres revit sur les écrans par le truchement d’une adaptation où tu es censé revivre, alors que tu me reste infiniment plus présent par la seule magie de ton verbe, la littérature de qualité et ce que tu appelais les « saintes écritures » survivent tant bien que mal dans le chaos du monde où la fausse parole submerge trop souvent celle des poètes.

J’ai dit longuement, devant le nombreux public qui t’a entouré à Berne pour la remise de tes archives, la reconnaissance que nous te devons, et je ne vais pas me répéter, d’autant que c’est à tous ceux qui défendent encore la littérature, soit en écrivant de nouveaux livres de qualité, comme Pierre Béguin aujourd’hui, soit en les défendant ou n’était-ce qu’en les lisant, que j’aimerais dire merci.

Il est possible que, me pointant tout à l’heure à l’Hyper U d’à côté, je ne trouve pas un seul de tes livres, pas plus que ceux d’aucun des lauréats du prix Rod de ces vingt dernières années. Qu’à cela ne tienne : tes livres te survivent, comme ceux de Georges Haldas ou d’Yvette Z’graggen que le prix Rod a couronnés, et d’autres œuvres d’écrivains lauréats se poursuivent avec Jacques Roman ou Janine Massard, Jil Silberstein ou François Debluë, pour n’en citer que la moitié…

De ce bord de mer à ta lisière de forêt, cher Jacques, que les oiseaux de la poésie nous survivent…

(Cap d’Agde, en la Cité du Soleil, ce 15 septembre 2016)

Aux yeux des échotiers médiatiques, qui jugent sur les on-dit et les photos de Keystone, Knausgaard passe pour un frimeur alors que c’est au contraire un type plutôt timide et gêné par son extrême sensibilité, capable de pleurer quand il est bouleversé, comme à la mort de son père ou lorsque Linda se montre par trop dure avec lui.

Or ce qui me frappe, au fur et à mesure que j’avance dans la lecture d’Un homme amoureux, c’est son extrême porosité et l’intensité de son amour qui explique la beauté du portrait que, peu à peu, comme en creux, il fait de Linda. Les pages d’Un homme amoureux relatives aux éclats marquant la vie du couple durant les mois qui précèdent l’accouchement de Linda, ou la soirée de la saint Sylvestre 2003 entre amis où chacun y va de son autocritique, à la manière de la « nuit des conteurs » de Peter Handke, sont tout ce que j’aime en matière d’observation quotidienne nuancée, d’une assez féroce drôlerie.

Aussi, je suis impressionné par le mélange de douceur et de force expressive de cet auteur. J’ai lu ce soir la longue scène de l’accouchement de Linda, qui touche presque au fantastique tellement elle est intense, alors qu’il s’agit d’un épisode banal de la vie ordinaire, et juste après il évoque la longue période durant laquelle, contre l’avis de Linda, et presque jusqu’au point de rupture, il consacre tous ses jours et ses nuits au roman qu’il a promis à son éditeur et qui passe par moult formes et tribulations, enfin il fait le portrait de son beau-père bipolaire qui est également une sorte de ronde-bosse romanesque, bref tout ça représente un rare bonheur de lecture.

Ce lundi 19 septembre. - Je passe en revue les magazines de gauche et de droite que notre vieux voisin nous a filés (une douzaine de Figaro-Magazine et de Marianne) et relève quelques faits qui m’intéressent, plus précisément : l’aveuglement des autorités françaises devant la progression de l’islamisme plus ou moins radical (Jacques Julliard, naguère modéré, affirme maintenant que l’islam est radical par définition, ce qui se discute…), l’impunité des élus et autres élites plus ou moins corrompues, la situation désastreuse des migrants et plus particulièrement le sort des miliers de requérants d’asile qui s’entassent dans la « jungle » de Calais; la Realpolitik des deux potentats rivalisant de cynisme en Turquie et en Russie, la résurgence des croyances de masse dont témoigne par exemple le succès mondial de la secte de Falun gong, rappelant autant les pratiques de la scientologie que celles de la secte Moon; les assassinats sur les autoroutes et les débats à n’en plus finir sur la place du religieux dans notre société, entre autres tendances vestimentaires, documentaires nostalgiques sur la bonne vieille France d’antan (de Jeanne d’Arc à Jaurès) ou nouvelles recette du terroir genre couille d’âne de la cougnette façon berrichone, etc.

°°°

La façon de restituer la vie quotidienne en scènes dialoguées entrecoupées d’évocations de moments significatifs ou de paysages, de réflexions sur la vie ou sur l’art, entre autres portraits de proches ou d’amis et de gros plans sur Linda ou Vanja, fait d’Un homme amoureux une espèce de roman d’amour et d’amitié d’un ton de plus en plus personnel et attachant, autant qu’il est stimulant pour le lecteur-écrivant que je suis.

Dans les pages que je viens de lire, où il est question de la neige et d’un séjour chez la mère de Linda, le récit est reconstruit avec une telle grâce qu’il devient tout naturellement scène de roman. Knausgaard est attentif, autant qu’un Peter Handke, à ce que celui-ci appelle « l’heure de la sensation vraie », comme l’illustre l’évocation d’un après-midi de février, relevant soudain de l’épiphanie profane.

Ce vendredi 23 septembre. – Intrigués par un article paru il y a quelques jours dans les pages culturelles de l’édition sétoise du Midi libre, où il était question des oeuvres d’un artiste chinois du nom de Yan Pei-Meng, exposées jusqu’au 25 septembre au Centre Régional d’Art Contenporain (CRAC) de Sète, nous nous sommes pointés cet après-midi sur le quai où se trouve le haut-lieu artistique en question, dans d’anciennes halles frigorifiques du marché au poisson magnifiquement réaménagées par un architecte en vue et entièrement investies par les immenses toiles de Yan Pei Weng.

De cet artiste d’origine chinoise mais naturalisé français, très en vue dans l’establishment culturel et politique (Fabius était d’ailleurs présent au vernissage sétois), je ne savais rien en dépit de son passage au Louvre et autres cimaises prestigieuses, et l’aperçu que m’en ont donné les images de Google m’ont fait craindre le faiseur pseudo-rebelle à la mode (genre assez couru chez les Chinois occidentalisés), dans la mouvance du réalisme-post-pop surfant sur les vagues plasiques de Warhol ou de Lucian Freud à grand renfort de portraits plus ou moins déformés de célébrités (d’Obama au pape François) et autres scènes d’actu si possibles trash, mais d’emblée, dès la première salle réunissant deux immenses toiles « citant » Le Caravage à vigoureux coups de brosse-balai, dans un camaïeu de nuances grises entre le noir et le blanc reproduisant pour ainsi dire les couleurs et le clair-obscur du génial Rital, nous avons été saisis ; puis ce furent les variations colorées plus convenues (m’a-t-il semblé) sur le fameux pape Innocent de Francis Bacon, déjà démarqué de Velasquez, et déjà me demandai : est-ce encore de la peinture, et quoi de nécessaire et d’unique dans ces répliques plastiques de photos d’actualité où la découverte du cadavre d’Aldo Moro voisine avec l’attentat contre Jean-Paul II, et cette virtuosité, ce savoir-faire magistral ne font-ils pas que relancer les prouesses techniques du réalisme socialiste (première inspiration de l’artiste né à Shanghai en 1960 et formé à l’époque de la révolution dite culturelle) ou du pompiérisme bourgeois de la fin du XIXe siècle.

Je me suis posé la question en me rappelant nombre de démarches similaires, aux quatre coins de l’Occident artistique, puis nous sommes tombés en arrêt devant tel cauchemar pictural rappelant de loin Goya ou Saura, qui nous confronte à un vaste charnier nocturne où des chiens se disputent la pauvre chair humaine, tel portrait de Kadhafi dont la tête du cadavre semble réduite à un cri réduisant à rien le jugement des Justes, ou tel grand singe à figure rouge, au milieu d’autres décombres, paraissant se demander ce qui est arrivé au monde en proie à ses cousins inventeurs de la poudre et du tout-nucléaire, etc.

°°°

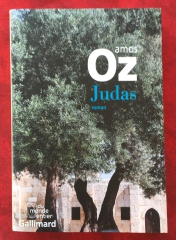

Les questions que pose le Judas d’Amos Oz sont des plus intéressantes, liées à la fois à l’attitude des Juifs par rapport à Jésus, et à la fondation de l’Etat hébreu. La grande réussite du roman, à mes yeux, tient à l’équilibre tenu entre ces deux thèmes réellement incarnés par le truchement des trois protagonistes, combinant plusieurs générations et plusieurs points de vue et modulant, de surcroît, divers aspects de la trahison pour le moins inattendus. Or tout se fond dans un récit très vivant, aux pesonnages et au décor extrêmement présents, sans compter la langue très imagée et très évocatrice de l’écrivain-poète.

°°°

Au fil d’un entretien paru ce matin dans Le Monde avec un des grands idéologues de l’islamisme pur et dur, proche d’Al Quaida, la journaliste s’évertue à faire passer pour un type fréquentable. Deux pleines pages pour dire quoi ? Que ce barbu « frais et rieur » s’est distancé de son ami terroriste Al-Zarkawi ! Quel soulagement, n’est-ce pas !

Quant à moi, je n’y ai vu qu’un nouvel avatar de l’idiotie utile volontiers relayée par le grand journal français qui, à l’époque glorieuse de Mao et de ses gardes rouges, montrait la pire complaisance au nom d e l’objectivité, etc.

Bref, j’ai composé une liste assez carabinée, intitulée Ceux qui prônent le djihadisme bio, que j’ai illustrée avec l’effrayante grande toile de Yan Ping-Mei représentant un front noir de femmes en burkas, etc.

°°°

La description très précise et, surtout, très plastique, du monde de l’enfance, dès les premières pages de Jeune homme, troisième tome de l’autobiographie de Knausagaard, a quelque chose de très évocateur, et pour chacun je crois ; en tout cas je ne cesse, en découvrant ce monde de l’île de Tromlyø, pourtant si différent du nôtre mais dont chaque détail est grossi comme sous une loupe, de me retrouver soit dans les hauts de Lausanne, dans le quartier de notre enfance, soit au Wesemlin, à Lucerne, où je ne me suis jamais senti à l’aise mais où j’ai éprouvé des sensations d’autant plus vives, à vrai dire inoubliable, comme j’en ai égrenées dans Le pain de coucou.

°°°

Ne rien attendre de personne, ne faire que donner et n’espérer rien en retour : c’est une règle correspondant à la fois à mon expérience de l’inattention et de l’indifférence de tant de gens, mais aussi au sentiment profond que j’éprouve que donner est meilleur que recevoir.

À La Désirade, ce vendredi 30 septembre. – Retour a casa ce soir, après un voyage ralenti par les encombrements routiers, mais agrémenté par la lecture de deux belles nouvelles de Ian McEwan, dont la meilleure constitue une assez superbe évocation de Los Angeles. Cela étant je ne serai pas fâché de retrouver, ce soir, notre maison sur la hauteur et mes travaux divers - ce qu’on appelle nos pénates. -

Pour tout dire (71)

À propos du don et de la réciprocité, de la générosité intéressée, du Charity Business, du mécénat spéculateur et de l'amitié gratuite. Ce que nous dit Timon d’Athènes d’un certain William Shakespeare...

Plus je vais et plus je ressens de joie à donner sans contrepartie, et plus aussi je me sens reconnaissant envers la vie, qui donne elle aussi sans rien demander.

J'ai relevé récemment, dans l'autobiographie de Karl Ove Knausgaard, dont la profondeur à été taxée de superficialité par ceux dont l'inattention trahit la double incapacité d'accueillir et de donner - j'ai relevé donc ce trait qui nous est commun de trouver plus enrichissant de donner que de recevoir.

Il va de soi que j'aime bien, comme un peu tout le monde, les cadeaux. Ceux qui me font le plus plaisir sont les carnets que m'offrent nos filles ou Lady L. à leurs retours de voyages plus ou moins lointains. J'ai beaucoup aimé aussi recevoir un magnifique paysage de Karl Landolt de la part de mon cher Alfred Berchtold, le plus grand historien (environ 2 mètres quand il se tient debout même un peu penché) que je connaisse, doublé d'un homme à la pénétration spirituelle rare, resté l'enfant qu'il fut à Montmartre où son paternel représentait la firme suisse Landis & Gyr, et que ses petits condisciples de la communale surnommaient Pingouin. Monsieur Berchtold m'a énormément donné, notamment lors de la préparation du livre issu de nos entretiens que j'ai intitulé La passion de transmettre, publié à la Bibliothèque des Arts, mais je sais que l'attention respectueuse que je lui ai offerte lui a aussi été un don précieux.

Nous parlions hier soir, avec de jeunes amis décidés à s'engager dans une action "humanitaire", du don sans contrepartie. Cette idée défendue par la trentenaire Marine, qui n'a rien pour autant d'une sainte nitouche, m'intéresse dans la mesure où elle privilégie le désintéressement personnel pour se concentrer sur le don réel. Dans la même conversation, il a été question des millions récoltés par une organisation caritative suisse pour les victimes du séisme de Katmandou, jamais distribués aux intéressés pour des raisons politico-administratives, entre autres motifs chaotiques.

Alors quoi ? Donner pour donner ? Ou donner pour rien, si n'est entretenir sa bonne conscience ? Donner les yeux fermés pour la seule beauté du geste ? Bullshit !

Le don qui me remplit de joie se fait les yeux et le cœur grand ouverts, et compte sur moi pour vérifier que tu l'as bien reçu. Si je t'envoie gratos mon dernier livre, ce n'est pas pour que tu me remercies comme d'une boîte de truffes ni que tu m'en fasses des compliments plus ou moins sincères, mais parce que ce don me fait le même plaisir que celui d'avoir écrit ce livre et que cette joie-la ne se comptabilise pas; et si le livre est content de se savoir lu, moi ça ne me regarde plus, sauf que je tiens à l’oeil notre amitié qui exige une autre forme de réciprocité. Poil au nez.

Autant dire que l'art de recevoir est aussi une forme de don, et qu'il n'y a pas d'amitié ou d'amour sans accueil ni reconnaissance en partage.

La générosité intéressée prend aujourd'hui de multiples formes, exacerbée par l'omniprésente obsession du profit ou du retour sur investissement, et ce qu'on appelle le Charity Business en est le plus douteux avatar.

La pièce de Shakespeare intitulée Timon d'Athènes illustre la double face, claire et sordide, d'une folle prodigalité aboutissant à une non moins folle misanthropie au motif que sa largesse a été sans retour.

Un mec hyper-riche du nom de Timon, hyper-généreux avec ses amis poètes fauchés et autres artistes dans le besoin, achète pour ainsi dire l'amitié de tout le monde en régalant les uns et les autres à sa table, jusqu'au jour prochain où son intendant, à qui on ne la fait pas, lui annonce que ses dons insensés ont vidé les caisses et les coffres de sa maison. Alors, à peine affolé, sûr que ses amis vont le tirer de son hyper-endettement, l'adorable Timon découvre la déplorable réalité en constatant que tous se défilent avant de se défouler contre lui en belles paroles bien morales de faux-culs stigmatisant sa coupable imprévoyance et sa damnable imprudence, etc.

Sur quoi le tendre Timon, le doux amis des arts et de la culture, le sponsor de tous les projets hyper-cools se réveille dans le froid du monde et, réfugié sous un rocher sauvage, loin d'Athènes la pute et de ses flatteurs pourris, se déchaîne dans un discours anti-social et anti-tout aussi follement lucide (et vain) que l'a été son fol aveuglement.

Ce qu'il y a de bien avec Shakespeare, c'est qu'il n'est jamais moralisant, où plutôt que les plus sages paroles qu'il nous balance ne sont pas le fait de pères sourcilleux ou de mères avisées, de conseillers graves, d'experts psychologues ou de théologiens multitâches, mais de foldingues joyeux et de bouffons inspirés.

L'amitié vraie a les yeux ouverts et ne se paie ni de mots ni de monnaie de singe, et l’amour à l’avenant. Si tu exiges que je trahisse mes sentiments ou mon idée du monde par amitié, je vais t’envoyer faire ami-ami ailleurs; et si tu me la joues à l'Amour-Toujours ou me fais du chantage à la Moi-ou-Personne, je saurai, ma douce Lady L., que ce n’est pas toi qui parles mais qu’on a piraté ton profil sur Facebook, etc. -

Ceux qui ont des principes

Celui qui par principe ne prête qu'aux pauvres peu dépensiers / Celle qui dit que le vice d'Archimède déplaît aux boulons de la paroisse des essieux / Ceux qui en principe sont plutôt centre gauche mais qui si Trump passe se remettront au minigolf / Celui qui sort du bus quand un sculpteur y coule un bronze / Celle qui a gardé sa mentalité de lutteuse à la culotte après que ce sport fut déclaré l'apanage des Alémaniques blonds et fessus / Ceux qui impriment des sentences optimistes sur des bandes de calicot qu'ils brandissent devant la prison des Visitandines / Celui qui valide le ticket du cheval misant sur le nouveau pape sympa / Celle qui rue dans les brancards syriens au motif qu'ils provoquent des bouchons sur l'autoroute du Fun / Ceux qui font un safari dans la jungle de Calais / Celui qui clame "Plus jamais ça" avant de remonter dans le tank de la paix / Celle qui demande aux droits de l'homme s'ils sont clean / Ceux qui retombent toujours sur leurs pieds de biches / Celui qui affirme que les principes doivent être adaptés à la nouvelle situation et ça mon gars ça se négocie pas ou alors on va au procès qui a un prix comme tu sais / Celle qui en tant que néo-bas-bleu attitré de la fac des lettres de Geneva Airport ne saurait décrier la poésie de Joan Baez qu'on a dit la Desdémone des campus de la grande époque où elle-même portait des colliers de coquillages peints à la main et autres signes de libération à tous les niveaux / Ceux qui accoutument de voir tout en noir quand le soleil rit jaune / Celui qui reste droit dans ses bottes à l'instant d'ouvrir son parachute doré / Celle qui a toujours vu le beau côté des choses quand ses amants socialistes l'emmenaient aux Bahamas ou aux îles Caïmans / Ceux qui de Donald Trump disent que ce n'est même pas un Mickey, etc. -

Pour tout dire (61)

À propos des gradations d'âge et de qualité finement distinguées dans le roman autobiographique de Karl Ove Knausgaard. De la régression actuelle dans la puérilité narcissique des immatures égalitaires. Du bien que ça fait d'admirer une tulipe ou de buter sur le mystère d'Hamlet.

L'esprit du temps, ou plus exactement son manque total d'esprit, se caractérise par la tendance à niveler toute différence et toute gradation dans le repérage des qualités de tel objet ou de telle personne, ce qui équivaut à nier la réalité du temps et donc de toute expérience.

Je n'ai cessé de penser à ce phénomène actuel, qui fait que certains jeunes gens de ce temps se font d'autant plus agressifs, envers ceux qui en savent plus ou ont vécu plus qu'eux, qu'ils sont ignares et s'en vantent par devant tout en se le reprochant au fond - je n'ai cessé d'y penser en lisant les quelque 1800 pages des trois premiers des six volumes du "roman" autobiographique de Karl Ove Knausgaard, véritable creuset d'observations fines en la matière.

Reconnaître une gradation entre son inexpérience, tout à fait naturelle et possiblement sympathique, et le savoir acquis de ses aînés, revient à déroger au conformisme ambiant entretenant l'illusion que nous sommes tous égaux point barre.

Au demeurant il ne s'agit pas que de savoir et de diplômes, mais d'abord de peaux et d'os, du point de vue de la nature, et d'éducation, d'initiation et d'évolution dans les acquisitions de la culture, de la tribu à la pacification planétaire.

Knausgaard, autour de sa trentaine tardive, et plutôt dans sa quarantaine, a autant de recul sur ses âges et mues successifs que le Proust de la grande synthèse, même s'il n'a pas du tout le génie océanique de l'auteur de la Recherche et que la société nivelée de nos jours est peu comparable avec celle du début du XXe siècle, mais la même gradation précise distingue les univers de l'enfant Karl Ove de celui de ses parents et grands-parents, semblable à celle que le Narrateur marque par rapport aux siens, dont il importe peu qu'il les craigne (peur constante et même panique des colères du père) ou les aime, comme il distingue les groupes se formant et se transformant au fil de l'âge.

Il n'est aucun auteur contemporain de la génération suivant la nôtre - laquelle à marqué une nouvelle mise en valeur hégémonique de la jeunesse devenue clientèle - à part un Michel Houellebecq, qui m'ait immédiatement et continûment autant intéressé que cet écrivain norvégien dont l'écriture est cependant loin de se hisser au niveau d'inventivité formelle et de musicalité d'un Proust, d'un Céline ou d'un Joyce.

Là encore, le rétablissement des critères graduels s'impose, qui empêche de comparer tout et n'importe qui, Knausgaard et Proust, ou Shakespeare et Bob Dylan...

À un moment donné, Karl Ove Knausgaard constate en observant ses grands-parents paternels , qu'ils détonent dans le cadre familial. Comme si l’on incrustait des personnages en noir et blanc dans une photo en couleur !

Ou voici Karl Ove ruer dans les brancards: “Dans ma chambre, je n’avais qu’une hâte, celle de devenir adulte. De pouvoir décider librement de ma vie. Je haïssais papa, mais j’étais entre ses mains, pas moyen d’échapper à son pouvoir. Impossible de me venger autrement qu’en pensée et en imagination, mais là je pouvais l’écraser. Là je pouvais grandir, le dépasser en taille, lui saisir le visage d’une main et le serrer pour que ses lèvres aient la même forme que ma bouche, si ridicule à cause de mes dents qui avançaient et qu’il avait imitée tant de fois”...

Mais du temps à passé et notre vie à connu des mues successives constituant autant de "moi " plus ou moins liés ou séparés, dont une seule voix rend compte chez un écrivain de qualité.

Notre insignifiante biographie , dans le gracieux ballet ondulatoire des étoiles et des particules, est pourtant digne d'autant de récits que nous sommes de personnes distinctes. Par delà nos enfances et nos amoureuses initiations, nos travaux et nos journées, nous n'en finissons pas de lire l'avenir dans les mains ouvertes des livres de jadis et de tout à l'heure.

Le jour se lève sur les couleurs de l'automne et nous allons faire avec nos vieilles osses . Un ami m'annonçait hier soir la mort de son père alors que je venais de rire de bon cœur à la lecture de son dernier livre. L'une de nos filles peaufine la nouvelle association humanitaire qu'elle et quelques amis ont fondée pour venir en aide aux orphelins du Cambodge relevé de son martyre. Sa sœur aînée s'adapte courageusement à la vie américaine avec son conjoint de non moins bonne volonté. Lady L. se remet tout aussi crânement de sa fracture du péroné et la vie continue - gracias a la vida.

Sur quoi je tire ma révérence à Knausgaard que je ne retrouverai que l'an prochain dans le quatrième volume traduit de son long fleuve intranquille, or perhaps should I read it in the english version of Dancing in the dark, but just now it's time to ask us again the very very question for a champion: to be or not to be, so back to Hamlet, after le toubib ce matin à 11h, etc.

-

Ceux qui n'aiment rien

Celui qui enrage d'avoir à se retrouver ce matin dans le miroir avec sa gueule d'hier / Celle qui fesse son fils au dam du Conseil psychologique du jardin d'enfant syndiqué / Ceux qui lisent le prochain Goncourt avant de savoir le nom de son auteur / Celui qui ramène tout ce qui le dépasse à la hauteur de son tabouret / Celle que tu agaces quand tu lui dis ton admiration pour un tableau qu'elle n'a pas peint elle-même alors qu'on est tous égaux comme l'a dit François Hollande le chef de rayon qui a fait des études / Ceux qu'une estime de soi défaillante fait détester qu'on les critique pour la marque de leur portable / Celui qui aimerait tuer son père par conformité au complexe d'Oedipe qu'a décelé chez lui le psychiatre de Maman qui la tringle par ailleurs à sa place / Celle qui nous a fait un complexe d'Electre juste après avoir "mis ses dents" puis est rentrée dans le rang des majorettes / Ceux qui vont voir la rétrospective de Bernard Buffet qu'on a dit le Goya de l'époque Pompidou / Celui qui n'ose jamais formuler le moindre jugement personnel sur quoi que ce soit pour s'en tenir à l'avis des experts de Facebook où là t'es sûr de partager / Celle qui a vu une fois une pièce de Shakespeare à la télé sans oser dire qu'elle s'est endormie pendant la publicité / Ceux qui ne voient pas ce qui distingue Shakespeare de Bob Dylan vu que les deux sont de vieux croûtons / Celui qui cite parfois Socrate au bureau en remarquant que lui au moins sait qu'il ne sait rien sans s'aviser de cela que tous l'avaient remarqué sans le lui balancer vu que l'Entreprise conseille la discrétion / Celle qui propose un selfie à Marc Lévy dont les histoires la concernent personnellement / Ceux qui restent vides faute de rien donner, etc. -

Sous le regard de Dieu

Pasternak disait écrire « sous le regard de Dieu », et c’est ainsi que je crois écrire moi aussi, sans savoir ce que cela signifie. Disons que ce sentiment correspond à l’intuition d’une conscience absolue qui engloberait notre petit texte de rien du tout dans une grande partition chaotiquement harmonieuse. Ce sentiment relève de la métaphysique plus que de la foi, mais je n’en suis même pas sûr. Il n’est pas d’un croyant, ou pas au sens des églises et des sectes, mais cela aussi se discute. Il oscille entre la philosophie non académique, le Grand Récit de la science tel que l’évoque un Michel Serres, l’art et la poésie, l’Eros et la tragédie, Apollon et Dionysos, Rabelais et Pascal, le Christ et le Zen, mais je le voudrais à l’instant sans référence aucune.

J’écris tous les jours « sous le regard de Dieu », mais je n’écris que pour moi, non sans penser à toi et à lui, à elle et à eux. Je ne suis personne en cet instant, mais je suis à la fois un gosse de sept ans jouant au parc Monceau, une vieille femme assise sur un banc à Cracovie, un prostitué californien du nom de Dale Bradley, un collectionneur des autographes de Purcell, un âne immobile dans le champ fleuri d'à coté, l’organisatrice des concerts de clavecin du quartier de la Muette, un punk des faubourgs de Belfast, Roméo et Juliette, Paul Cézanne ou Louis Soutter qui ne signent pas leurs tableaux, le modèle damné de Monsieur Ouine que je relis pour la énième fois, ma bonne amie et nos filles chéries actuellement en Colombie et en Jordanie, les cendres de mes parents dans leur humble tombe commune.

Ecrire « sous le regard de Dieu » ne se réduit pas à une soumission peureuse mais nous ouvre à la liberté de l’amour. Celle-ci va de pair avec la gaîté et le respect humain qui nous retient de caricaturer Mahomet autant que de nous excuser d’être ce que nous sommes. L’amour de la liberté est une chose, mais la liberté d’écrire requiert une conscience, une précision, un souci du détail, une qualité d’écoute et une mesure du souffle qui nous ramène « sous le regard de Dieu ».Peinture JLK: Arrière-pays, huile sur panneau, 2007.

-

Ceux qui font le joint

Celui qui sait de source sûre que la pâtisserie préférée de Bob Dylan est l'Hamlet norvégienne / Celle qui a lu TOUT Shakespeare en écoutant Homesick blues en boucle mais ne se rappelle plus ni ceci ni cela vu qu'elle a rencontré Jésus en écoutant Alain Finkielkraut sur France-culture / Ceux qui signalent la pléthore du signifié dans l'œuvre de William Shakespeare que Bob Dylan ne surdétermine que par l'oreille / Celui qui n'a pas lu Annie Ernaux par l'oreille et suspend donc son jugement tandis que le wind blows dans le feuillage automnal / Celle qui constate que Pierre Assouline dégomme Bob Dylan le Shakespeare à Fender comme il l'a fait de Knausgaard le Proust norvégien à Stratocaster comme quoi y a une logique même chez les académiciens Goncourt / Ceux qui rappellent que Dylan a écrit plus de 500 chansons donc plus que Shakespeare de pièces considérées de sa seule main et encore c'est pas sûr / Celui qui explique que le sampling est le propre de Bob Dylan autant que de DJ Shakespeare qui mixait des masses de vieilles pièces pour en faire de neuves / Celle qui attend le discours de Stockholm pour se faire une idée / Ceux qui voient en Renaud un Zola avec accordéon / Celui qui affirme que Bob Dylan est le Walt Whitman du blues alors que celui-ci préférait la gymnastique suédoise et les beaux marins / Celle qui a fait du jogging avec un autre Robert Zimmerman blond et bien découplé dans les parcs arborés de Houston Texas / Ceux qui répètent qu'il faut absolument lire les Chronicles de Bob Dylan même sans savoir l'anglais / Celui qui reconnaît qu'y comprend rien aux paroles des chansons de Dylan pas plus qu'au sous-texte des tragédies de Shakespeare qui d'ailleurs finissent trop mal / Celle qui se dit la Lady Macbeth du rock industriel / Ceux qui rappellent que la tradition des bardes remontent à des temps immémoriaux genre l'époque viking avec les slips de peau de renne et les vierges nattées style Björk / Celui qui fait valoir à ses élèves de terminale que comparaison n'est pas raison tout en les invitant à plancher sur ce qui relie Raymond Carver le Tchékhov américain et Patrick Modiano le Tourgueniev français, etc.

-

Le gag du Nobel

(Dialogue schizo)

Bob Dylan rejoint Sully Prudhomme. Quand le gâtisme se la joue jeunisme attardé. À quand le Nobel de la BD et du tag ou de la sitcom ? Un bel hommage du poète italien Erri De Luca…

Moi l’autre : - Alors compère, le Prix Nobel de littérature à Bob Dylan, tu kiffes grave ?

Moi l’un : - C’est peu dire : je me sens cinquante berges de moins ! J’me revois à Woodstock. Je plane à l’île de Wight ! Non mais j’y crois pas : j’ose pas croire qu’ils aient osé ! J’les croyais vieux jeu c’te bande, enfin quoi Modiano c’était quasiment la France de l’Occupation et les boutiques obscures, et v’là le coup de djeune. Notre vieux camarade Dario Fo se tire en douce et v’là Tambourine Man le dealer ! Tu veux quoi de plus, blaireau ?

Moi l’autre : - Je sens comme un relent d’ironie dans ton propos… Non mais vraiment, littérairement parlant, tu trouves que les chansons de Dylan tiennent la route à côté, j’sais pas moi, de Dante ou de Shakespeare ?

Moi l’un : - T’as dis quoi : littérairement parlant ? Mais tu sors d’où ? T’oserais expliquer à des kids, littérairement parlant, ce que racontent les chansons de Dylan dont aucun ne connaît aucune ? Et d’ailleurs Dante et Shakespeare, tu crois qu’ils auraient eu le Prix Nobel de littérature, même s’ils assurent littérairement parlant ?

Moi l’autre : - Ah mais tu biaises. Je vais donc de te le demander frontalement: les chansons de Bob Dylan, dont je sais que tu en aimes pas mal, relèvent-elles de la littérature, ou disons de la poésie psalmodiée, et méritent-elles d’être placées plus haut que les plus hautes œuvres présumées de la littérature américaine contemporaine, puisque c’est les States qu’on galonne enfin ?

Moi l’un : - Tu connais Sully Prudhomme ?

Moi l’autre : - Euh, oui, enfin, euh, non, pas vraiment…

Moi l’un : - Ecoute ça, je ferme les yeux et te le récite par cœur :

Le vase où meurt cette verveine

D'un coup d'éventail fut fêlé ;

Le coup dut l'effleurer à peine :

Aucun bruit ne l'a révélé.

Mais la légère meurtrissure,

Mordant le cristal chaque jour,

D'une marche invisible et sûre,

En a fait lentement le tour.

Son eau fraîche a fui goutte à goutte,

Le suc des fleurs s'est épuisé ;

Personne encore ne s'en doute,

N'y touchez pas, il est brisé.

Voilà, mon cher, les vers du premier prix Nobel de Littérature, en 1901. Un poète de l’Académie française de l’époque, que les académiciens suédois d’aujourd’hui eussent snobé, ça ne fait pas un pli.

Maintenant je ferme les yeux et je me pince le nez pour te chuinter cette ballade :

Come gather 'round people

where ever you roam

And admit that the waters

around you have grown

And accept it that soon

you'll be drenched to the bone

If your time to you is worth savin'

Then you better start swimmin'

or you'll sink like a stone,

For the times they are a' changin'!

Moi l’autre : - En somme d’après toi, y aurait que les académiciens suédois à ne pas changer avec le temps ?

Moi l’un : - Je ne serais pas aussi catégorique. Ce que je dirais plutôt, c’est qu’ils se sont montrés extraordinairement académiques en 1907 et qu’ils ne l’auront pas été moins cette année, même en consacrant un poète populaire non-académique selon nos codes. C’est leur choix qui est archi-convenu. Entre deux, il leur est arrivé de faire mieux...

Moi l’autre : - Ah bon, voilà que tu sors du bois ! Donc tu ne penses pas, au tréfonds de toi, que ce choix soit si cool ?

Moi l’un : - Je pense que c’est une totale foutaise qui apparaît dès que tu mets une chanson de Bob Dylan à côté d’un poème de Dylan Thomas, et quelque intérêt et charme qu’on puisse trouver aux ballades de celui-là. Les chansons de Dylan traduisent l’esprit et la rage, l’envie de vivre et la douleur de toute une génération confrontée, notamment, au matérialisme triomphant de l’après-guerre, au racisme et au carnage du Vietnam. De surcroît, et c’est bien moins connu, les Chronicles de Dylan révèlent bel et bien une patte d’écrivain, mais consacrer cette « œuvre » pour écarter une fois de plus celle de Philip Roth, qui aurait dû être nobélisé il y a dix ans au moins, fait figure de gag. Dans la foulée, on attend le Nobel du tag, du rap ou de la sitcom...

Moi l’autre : - Ceci dit, notre compère JLK nous disait, l’autre jour, que l’auteur italien Erri De Luca fait le plus bel éloge de Bob Dylan dans son dernier livre, Le plus et le moins…

Moi l’un : - Auquel je souscris - les yeux fermés une fois de plus…

Moi l’autre : - Ah bon, parce que tu l’as lu ?

Moi l’un : - Non seulement je l’ai lu mais je l’ai appris par cœur et le voici en bribes : « La révolte n’était pas seulement politique : il n’était pas seulement question du funeste et détestable Vietnam où étaient anéanti pour rien un pourcentage énorme de la jeunesse américaine, prise et envoyée crever et s’aigrir dans les marécages du Mékong ».

Voilà ce que De Luca écrit d’abord, et ensuite : « Dylan sifflait le départ d’un train, en appelant dehors une génération vaste comme elle ne l’avait jamais été auparavant à l’échelle mondiale. Le monde était devenu un. Une jeunesse chantait Dylan et s’affrontait à toutes les polices, de Prague à Berlin, à Paris, à Rome, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. Les mêmes couplets et des airs identiques : être du même âge, avoir une même musique à jouer dans la rue ou dans un pré, donnaient des frissons. Aujourd’hui, le monde est un marché unique, à cette époque-là c’était une seule jeunesse »…

Moi l’autre : - Et tu ne trouve pas que ça vaut un Nobel autant que celui de Kissinger ?

Moi l’un : - Ne mêle pas les serviettes immaculées (hum) de la littérature et les torchons de la politique. D’ailleurs je continue à citer Erri De Luca les yeux fermés : «Mais lui, Dylan, ne pouvait se contenter de la politique, de l’amour. Il chantait et il passait son chemin. Il ne voulait pas, n’a jamais voulu être le guide de personne : il voulait la liberté de se perdre ».

Moi l’autre : - Oui, c’est un bel hommage, et qu’on pourrait faire aussi de Fabrizio De André, de Jacques Brel ou de Georges Brassens et Léo Ferré…

Moi l’un : - Dans les plus étroites largeurs, tu as raison. Mais qui aurait l’idée loufoque de les proposer au Nobel à titre posthume ?

Moi l’autre : - Donc ta réaction n’est pas vraiment élitiste ?

Moi l’un : - Absolument pas, et je ne crois absolument pas, non plus, à la sincérité des académiciens suédois, dont on sait qu’ils se sont battus comme des chiffonniers pour ne pas consacrer ces grands écrivains de portée internationale que sont Philip Roth (la bête noire de certains d’entre eux) ou Amos Oz l’Israélien magnifique, le poète libanais Adonis (qui a eu le front de s’en prendre à la barbarie islamiste !), Haruki Murakami le Japonais ou Antonio Lobo Antunes le Portugais, etc. Donc on te sort Dylan du chapeau et tout le monde est content d’être mécontent, en parfaite démagogie pseudo-moderne.

Moi l’autre : - Ce qui ne vas pas nous empêcher, compère, de nous passer Desolation row en nous désolant pour plus grave que ça.

Moi l’un : - Let’s go, it ain’t me Babe…

-

Wajda pour mémoire

À propos de Katyn l’un des films du grand réalisateur polonais Andrzej Wajda, témoin de l’Histoire du XXe siècle, qui vient de s’éteindre à l’âge de 90 ans. L’auteur du magnifique Cendres et diamants et de L’Homme de fer, entre tant d’autres oeuvres de premier plan, fut l’un des initiateurs du Musée Czapski de Varsovie, à la mémoire de son ami Joseph Czapski, qui consacra sa vie à rétablir la vérité sur le charnier.

J'ai vu ce soir les corps tomber l'un après l'autre dans la fosse, après les balles tirées à bout portant dans chaque tête, et je revoyais le vieil homme dans sa mansarde de Maisons-Laffitte, à la fin des années 70, qui pleurait pendant que je lui lisais des pages de Nuits florentines.

Ensuite le film de Wajda m'a laissé comme abattu, physiquement lessivé, sans voix. Je savais pourtant à peu près tout de Katyn, et d'abord de vive voix par Czapski, avant même la lecture de ses livres; je savais que tout ce qui était raconté là s'était réellement passé. Je le savais par l'esprit, mais le cinéma parle au corps, les images parlent aux sens et aux nerfs, le matraquage est réel et le fait est qu'il m'a semblé vivre ce soir dans mon corps, tout bien assis dans mon fauteuil que je fusse, l'atroce fin de ces hommes massacrés l'un après l'autre par les sbires de Staline.