Barbey d’Aurevilly dans ses Omnia : « L’homme a le don d’avilir la Nature en la touchant et de la rendre presque aussi ridicule que lui ! »

Ce vendredi 1er avril . – La fantastique exposition consacrée ces jours à Bois-le-Duc (qui se prononce ‘s-Hertogenbosch en batave) à l’œuvre non moins extravagante de Jheronimus van Aken, plus connu sous son pseudo de Jérôme Bosch, déborde de toute part des murs du Het Noordbrabants Museum pour consommer une sorte de surexposition urbaine où toutes les boutiques, les restaus, les moindres bâtiments publics, les devantures de librairies ou de laiteries, toutes les vitrines, les places et les moindres recoins ecclésiastiques déclinent le nom et les images de Bosch dont le mythique char de foin, symbolisant la concupiscence humaine (plus tu bouffes de foin plus tu alimenteras le feu de l’enfer, etc.), devient la métaphore dominante à nuance délectablement rabelaisienne.

De fait, ce délire collectif fondé sur la récupération chauvine et commerciale d’un génie local dont la ville natale ne possède pas une seule œuvre (!) n’a rien de bassement opportuniste ou déplaisant, ni rien du kitsch touristique ordinaire bas de gamme (l’abominable prolifération des masques carnavalesques dans les vitrines de Venise), mais foisonne et buissonne avec le même brio cocasse et plein d’humour de la peinture de Bosch parfois limite « art brut », plus folle que les surréalistes (qui y ont puisé avant que les analystes freudiens ne s’y épuisent) et combien caractéristique de la bascule du Moyen Âge à la Renaissance – entre les visions d’un Dante et les raisons d’un Erasme.

De fait, ce délire collectif fondé sur la récupération chauvine et commerciale d’un génie local dont la ville natale ne possède pas une seule œuvre (!) n’a rien de bassement opportuniste ou déplaisant, ni rien du kitsch touristique ordinaire bas de gamme (l’abominable prolifération des masques carnavalesques dans les vitrines de Venise), mais foisonne et buissonne avec le même brio cocasse et plein d’humour de la peinture de Bosch parfois limite « art brut », plus folle que les surréalistes (qui y ont puisé avant que les analystes freudiens ne s’y épuisent) et combien caractéristique de la bascule du Moyen Âge à la Renaissance – entre les visions d’un Dante et les raisons d’un Erasme.

°°°

On peut aimer la France, et plus encore notre langue, et se rappeler tranquillement cette évidence qui ne s'oublie qu'à Paris et dans l'Hexagone: qu'il est d'autres cultures et civilisations dans le monde que celles du nombril gaulois. Une librairie dédaléenne de Bois-le-duc se fera forte de vous le rappeler: que le Top Ten littéraire de ces lieux ne compte pas un nom d'auteur français, alors que les traductions du monde entier y prolifèrent...

Or franchissant un immense pont sur le Rhin dont les eaux chimiquement enrichies en ont vu d'autres, vers Nimègue, l'on se sent plein de reconnaissance réitérée pour une Europe millénaire qui doute trop souvent d'elle-même au bénéfice immérité de médiocres politicards et des blêmes fonctionnaires de l'Union désunie...

Enschede, ce samedi 2 avril. – La découverte du jour a été, aux alentours d’Arnhem, celle de la collection Kröller-Müller, formidable ensemble de peintures et de sculptures dont le trésor initial, rassemblé par la collectionneuse (fille et femme d’industriels richissimes) et son conseiller avisé, est une série de Van Gogh de premier ordre, autour duquel rayonne un choix éblouissant de tous les mouvements artistiques du XXe siècle où se distingue, à tout coup, l’oeil du Connaisseur. L'on parvient au musée Kröller -Muller en traversant des Landes tapissées de bruyère et entrecoupées de longues lignes de sable blond clair, où poussent les bouleaux à la manière russe et les pins à l'espagnole. Des bandes de vélocipédistes arpentent ces lieux sur de petites bicycles à freins torpédos.

Au fil de la visite, j’ai observé la scène émouvante de deux aveugles, accompagnés de quelques amis et d'un chien de douce laine bouclée, palpant longuement, les mains gantées et les gestes délicatement « à l'écoute », une sculpture de bronze à la fois ondulante et anguleuse de Boccioni (Forme uniche della continuità dello spazio, 1913), pendant que le chien de laine regardait fixement la fesse droite du fameux Clementius d'Ossip Zadkine...

Bruges, ce mardi 5 avril. – Notre voyage s’est poursuivi ce matin vers les basses terres de Zélande, dont je n’imaginais pas les extraordinaires ouvrages de génie civil conçus par les hommes pour se protéger des ravages de la mer. En découvrant ces digues et barrages titanesques, ces ponts et ces levées de terre bétonnée, je me suis rappelé les inondations du début des années 50 et certain conte pour enfants de l’époque relatant l’acte héroïque d’un adolescent empêchant, d’un doigt ( !), l’eau de pénétrer dans dans le trou d’une digue…

°°°

Après notre installation à l’hôtel Maraboe, aux abords de la vieille ville de Bruges, nous avons découvert ce soir la splendeur de celle-ci et nous sommes attardés sur une terrasse du Grote Markt, dans la rumeur des carillons et des fourchettes.

Après notre installation à l’hôtel Maraboe, aux abords de la vieille ville de Bruges, nous avons découvert ce soir la splendeur de celle-ci et nous sommes attardés sur une terrasse du Grote Markt, dans la rumeur des carillons et des fourchettes.

°°°

Tout à été écrit sur la poésie de cette ville comme ensablée dans le temps, mais tout est aujourd'hui à relire tant l'époque est à l'agitation distraite et à la consommation pressée, aux circuits et aux programmes.

Comme à Venise le soir, les ruelles et les quais ne tardent pas à se rendre au silence où retentit votre seul pas, et voici que vous réentendez cette voix préludant au récit déchirant d'un veuvage, tel que le module le roman mystique et mythique à la fois que Georges Rodenbach publia en 1892 sous le titre de Bruges-la-Morte, qui associe un grand deuil et l'évocation rédemptrice d'une ville-refuge.

Comme à Venise le soir, les ruelles et les quais ne tardent pas à se rendre au silence où retentit votre seul pas, et voici que vous réentendez cette voix préludant au récit déchirant d'un veuvage, tel que le module le roman mystique et mythique à la fois que Georges Rodenbach publia en 1892 sous le titre de Bruges-la-Morte, qui associe un grand deuil et l'évocation rédemptrice d'une ville-refuge.

Or faisant écho au romancier, maints poètes, de Baudelaire à Rilke ou de Zweig à Verhaeren ont dit eux aussi le "sourire dans les larmes" de Bruges, selon l'expression de Camille Lemonnier, "le sourire de cette tendre, vivante, spirituelle lumière, avivée ou décolorée selon les heures, aux heures où la grande buée grise s'entrouvre" et prolongeant la mélancolie de Rodenbach Henri de Régnier dit à son tour la "Belle Morte, dont le silence vit encore / Maille à maille et sur qui le carillon étend / Linceul aérien, sa dentelle sonore"...

°°°

Si l'on est choqué par la présence d'un débit de junk food au cœur du vieux quartier de Bruges, dans une haute et vénérable maison à blason, c'est sous la plume d'un Américain des plus civilisés en dépit de sa dégaine de libertin bohème que l'on trouve le meilleur interprète de ce rejet. « Je suis sorti du labyrinthe stérile et rectiligne de la ville américaine, échiquier du progrès et de l'ajournement », écrit Henry Miller dans ses Impressions de Bruges. « J'erre dans un rêve plus réel, plus tangible que le cauchemar mugissant et climatisé que les Américains prennent pour la vie. » Et de noter ceci encore, datant de 1953 mais qui reste si juste aujourd'hui, sinon plus: « Ce monde qui fut si familier, si réel, si vivant, il me semblait l'avoir perdu depuis des siècles. Maintenant, ici à Bruges, je me rends compte une fois de plus que rien n'est jamais perdu, pas même un soupir. Nous ne vivons pas au milieu des ruines, mais au cœur même de l'éternité ».

Si l'on est choqué par la présence d'un débit de junk food au cœur du vieux quartier de Bruges, dans une haute et vénérable maison à blason, c'est sous la plume d'un Américain des plus civilisés en dépit de sa dégaine de libertin bohème que l'on trouve le meilleur interprète de ce rejet. « Je suis sorti du labyrinthe stérile et rectiligne de la ville américaine, échiquier du progrès et de l'ajournement », écrit Henry Miller dans ses Impressions de Bruges. « J'erre dans un rêve plus réel, plus tangible que le cauchemar mugissant et climatisé que les Américains prennent pour la vie. » Et de noter ceci encore, datant de 1953 mais qui reste si juste aujourd'hui, sinon plus: « Ce monde qui fut si familier, si réel, si vivant, il me semblait l'avoir perdu depuis des siècles. Maintenant, ici à Bruges, je me rends compte une fois de plus que rien n'est jamais perdu, pas même un soupir. Nous ne vivons pas au milieu des ruines, mais au cœur même de l'éternité ».

°°°

La ville, qu’on dit la « Venise du nord », n’a pas la splendeur de la Sérénissime, mais les quartiers anciens ont gardé un charme que nous goûtons en dépit des sempiternelles processions de touristes et des non moins inévitables boutiques, juste moins toc et kitsch qu’à Venise précisément.

La ville, qu’on dit la « Venise du nord », n’a pas la splendeur de la Sérénissime, mais les quartiers anciens ont gardé un charme que nous goûtons en dépit des sempiternelles processions de touristes et des non moins inévitables boutiques, juste moins toc et kitsch qu’à Venise précisément.

°°°

La rencontre, sur une terrasse du Grote Markt, d’un couple d’Allemands en bisbille (Monsieur nous a raconté le supplice qu’il endure du fait de l’insatisfaction systématique de sa compagne et de son humeur de massacre) nous a fait mieux apprécier le privilège que nous avons de ne jamais nous disputer en voyage, sans faire d’ailleurs le moindre effort.

Tout, en outre, dans cette ville au décor et au climat de rêve éveillé, nous rappelle la vieille Europe, sans pour autant nous couper du monde actuel.

°°°

« Laissez venir l'immensité des choses", écrivait Ramuz, et je me le rappelle à chaque fois que nous en revenons à la réalité géographique du monde, loin de la jactance des médias. L'immensité de l'histoire compte évidemment, mais elle reste le plus souvent abstraite.

Or ce que nous aurons laissé venir à nous aujourd'hui tenait à la fois à l'immensité géographique de la côté d'opale découverte au sud de Calais, dont les collines ondulées au-dessus des gazons bordés de falaises évoquent la haute Toscane, et à l'omniprésent rappel de la guerre en ces lieux stratégiques symbolisés par les vestiges du mur de l'Atlantique.

Or ce que nous aurons laissé venir à nous aujourd'hui tenait à la fois à l'immensité géographique de la côté d'opale découverte au sud de Calais, dont les collines ondulées au-dessus des gazons bordés de falaises évoquent la haute Toscane, et à l'omniprésent rappel de la guerre en ces lieux stratégiques symbolisés par les vestiges du mur de l'Atlantique.

Entre les deux caps blanc et gris, les oiseaux transitent et font se braquer les appareils sophistiqués des ornithophiles amateurs tandis que les jeunes garçons imaginent de vraies canonnades d'un rivage à l'autre - au loin se distingue la vague ligne blanche des falaises de la perfide Albion, Shakespeare's Cliff & Company; et puis, entre les deux caps se dresse un énorme bunker boche transformé en musée et flanqué d'un canon toujours braqué sur l'Angleterre, tandis qu'une petite pancarte interdit au visiteur de fouler la pelouse du "lieu de mémoire".

°°°

Ensuite, le seul nom de Stella-plage m'ayant induit en rêverie balnéaire vintage (avec transats jaunes ou à rayures bleues face à l'océanique immensité, où la sténo-dactylo passe son congé payé à fumer ses Mary Long filtre en rêvant à quelque prince charmant en costume de tennisman), j'avais proposé à Lady L. d'y pousser une première pointe avant Le Touquet.

Hélas quelle erreur, ou plus exactement: quelle horreur ! En son front de mer , de part et d'autre d'un terrain vague jonché de détritus et d'un parking bouchant la vue sur la mer, Stella-plage n'aligne que bâtisses décaties et moches constructions de vacances, sans une terrasse avenante ni trace d'autre restau qu'une sinistre brasserie. Triste débouché négligé d'une zone où pullulent les propriétés de super-luxe, véritable injure au moindre soupçon d'intelligence urbanistique malgré le bluff ringard annonçant un paradis avec vue sur la mer...

Aussi, le seul nom de Paris-plage dit tout, qui fait du Touquet la parfaite illustration de l'esprit binaire à la française, entre castels royaux (ou simili-royaux) dans les bois environnants, et pavillons populaires, jardins somptueux et pelouses miteuses, vitrines rutilantes et boutiques à remettre.

Paris sur mer, au Touquet, c'est d'un côté le Menu Gainsbourg de chez Flavio ou les soirées étoilées (toque, toque, toque) du palace Manchester, et de l'autre les restaus alignés de la zone piétonne où les brasseries plus ou moins chic des Années folles se la jouent à prix surfaits, front de mer entièrement plombé par de hautes bâtisses sans une terrasse (à une exception près, de la chaîne Hippopotamuus) avec vue sur l'inévitable parking.

De vieilles images sépias rappellent un Touquet de rêve (pour les riches) aux vastes plages de sable et de vent propices aux premiers congés payés, mais l'humanité de Houellebecq a remplacé celle de Proust ou de Léautaud, et c'est ailleurs qu'on ira chercher l'immensité des choses...

Ce samedi 9 avril. – Après l’étape décevante du Touquet, où se ressent si fortement le contraste et même l’opposition d’une France à deux vitesses, nous avons retrouvé la Normandie bocagère en nous rappelant notre séjour de jeunes amoureux à Buicourt, à l’été 1982, alors que Lucienne attendait Sophie et que je travaillais au Pain de coucou.

En cours de route, un panneau indiquant un Cimetière chinois m’a fait réagir, ma bonne amie a bifurqué et nous nous sommes engagés, par un hameau, dans un chemin de terre qui nous a conduits jusqu’à un lieu d’une étrange sérénité, grand enclos entourant plus de 800 tombes surmonteés de grands cyprès et parfaitement entretenues.

En cours de route, un panneau indiquant un Cimetière chinois m’a fait réagir, ma bonne amie a bifurqué et nous nous sommes engagés, par un hameau, dans un chemin de terre qui nous a conduits jusqu’à un lieu d’une étrange sérénité, grand enclos entourant plus de 800 tombes surmonteés de grands cyprès et parfaitement entretenues.

Ce sanctuaire a quelque chose de très émouvant, qui commémore le sacrifice de centaines de Chinois plus ou moins déportés par les Anglais au bénéfice des civils français, à la fin de la Grande Guerre, et qui s’acquittèrent de besognes nécessitées par l’absence des hommes en ces régions, avec l’interdictuon de frayer avec la population hors des heures de travail. Ce qu’on appelle du travail forcé, imposé par les nations civilisées aux colonisés du bout du monde…

Dinard, ce lundi 11 avril. – Nous avons ressenti une profonde émotion, ce matin, en découvrant la plage d’Omaha, où a eu lieu le débarquement de Normandie, le cimetière américain et tout l’arrière-pays dont quelques survivants et quelques vieux murs, quelques arbres aussi, ont « assisté » à cette tuerie garate denotre liberté, selon la formule consacrée – et justifiée en partie. Cependant, devant la plage à peu près déserte, j’ai surtout communié, intérieurement, avec les milliers de jeunes gens massacrés le même jour à cause, aussi, de l’incurie de leurs supérieurs.

°°°

La journée avait commencé par un aperçu télévisé des dernières nouvelles, relatives, notamment, à la préparation d’un grand spectacle qui marquera la résurrection de Claude François en 3D, par hologramme, ainsi qu’une enquête sur la cryogénisation et notre avenir de misérables immortels…

Or une sorte de honte rétrospective m’est venue, à la fin de la même matinée, en découvrant le rivage de sable d’Omaha Beach où, le 6 juin 1944, des milliers de jeunes gens ont été massacrés par les mitrailleuses allemandes alors qu’ils débarquaient à l’aube aux premières lignes du débarquement de Normandie.

L’on a beau avoir vu cent fois mille images photographiques ou cinématographiques de cette aurore homérique aux doigts de sang : se trouver sur le lieu de ce sacrifice collectif reste tout de même bouleversant, et d’autant plus que nulle boutique ou buvette (comme il y en a même à Auschwitz) n’apparaissent sur ce kilomètre de grève nue où ne subsistent que quelques vestiges de casemates entre quelques stèles de mémoire, et ce seul arbre à la silhouette si expressive. Alors le souvenir de Claude François, face à « tout ça

À Dinard, ce mardi 12 avril. – L’excès de confort, et plus encore de raffinements extrêmes de ces lieux voués aux soins corporels dispensés selon les dernières méthodes à prétention scientifique, ne laissent de me rebuter, pourtant je suis très content de pouvoir mettre ces carnets au net sur cette grande terrasse donnant d’un côté sur la mer et de l’autre sur Saint-Malo

°°°

J’ai découvert, dans la bibliothèque du Novotel, une édition défraîchie de l’énorme biographie consacrée par André Maurois à Victor Higo, que personne n’avit encore coupée, aussi ai-je décidé de m’en emparer… Or, dès les premières pages, j’ai flairé la grande chose sérieuxse, à la mesure du Titan, et celame vient au bon moment.

De fait, la biographie de Simon Leys par Philippe Paquet, que m’a offerte mon ami Florian R***, m’a rendu le goût de ces grandes entreprises classiques et démesurées que le propre de notre génération de « démystificateurs » a été de dénigrer, souvent sans connaissence de cause, au bénéfice des anti-héros et autres « hommes sans qualités ».

Ce lieu est admirable, sur ce promontoire de Dinard, face à l'océan aux bleus à reflets verts et roses, en promontoire à vastes terrasses, entre un bois de pin abritant de riches propriétés et les premières villas de la chic station balnéaire, moins visible d'ici que le front des remparts de Saint-Malo, là-bas en horizon sommé d'une fine pointe de clocher et de quelques grues portuaires, par delà l'estran et les eaux planes de la baie.

En grec homérique la mer se dit thalassa, et l'établissement où nous avons fait escale est tout entier voué à la thalassothérapie, entre autres soins extrêmes dont certains frisent le haut comique, à grand renfort de dépenses supplémentaires - ce qui s'appelle vulgairement faire pisser le dinar...

Ainsi, â côté des classiques bains en eau salée, massages hydrorelax, enveloppements d’algues et autre détente coachée sous pluie marine, est-il possible, en ce temple du bien-être, de « remodeler son corps » par l’expertise minceur d’Acquascience en 3séances de Watermass (190 euros), avant un gommages douceur aux senteurs méditerranéennes (50 euros les 25 minutes), préludant à trois séances de Conseils en image de soi subdivisées en une expertise de colorimétrie (la couleur de vos fringues assortie à votre carnation), une autre de maquillage et une troisième relative au dressing code – toutes opérations éminemment valorisantes au niveau de l’’estime reconquise de soi, à raison de 190 euros le multipack…

Batz-sur-mer, ce samedi 16 avril. – La descente de Dinard à Guérande, par la Bretagne profonde, via Brocéliande, nous a valu de beaux moments en ces hautes terres boisées ondulant sous un ciel très changeant.

Au volant depuis notre départ, il y a de ça deux dimanches, de La Désirade, notre maison sur les hauteurs lémaniques, à Colmar puis à Bois-le-Duc-Hertogenbosch , Bruges (sa bière sucrée et ses vieilles pierres romantiques), Dordrecht (sa vue sur les grues de Rotterdam), la Normandie (les parkings de Honfleur et du Touquet), la Bretagne aux bourgs pittoresques et la Loire Atlantique (où l’océan mène au fleuve), Lady L. a suivi les indications vocales infaillibles d’une robote GPS à voix suave quoique inflexible.

Au volant depuis notre départ, il y a de ça deux dimanches, de La Désirade, notre maison sur les hauteurs lémaniques, à Colmar puis à Bois-le-Duc-Hertogenbosch , Bruges (sa bière sucrée et ses vieilles pierres romantiques), Dordrecht (sa vue sur les grues de Rotterdam), la Normandie (les parkings de Honfleur et du Touquet), la Bretagne aux bourgs pittoresques et la Loire Atlantique (où l’océan mène au fleuve), Lady L. a suivi les indications vocales infaillibles d’une robote GPS à voix suave quoique inflexible.

Mais pour dénicher des coins qualitativement uniques : débrouillez-vous. Ce que nous avons fait avec autant d’alacrité dans la sagacité que de pot : ainsi avons-nous découvert l’aimable bourg pittoresque de Guérande, au milieu des marais salants, moins touristique et plus vivant que Tréguier ou que Dinan, l’anse de sable hors du temps où rêver à l’éternité les pieds dans l’eau, au restau éponyme de Pont-Mahé, et, à Baz-sur-mer, tel hôtel idéalement situé à cent pas de la mer…

°°°

Le fric fout tout en l'air en cette époque d'hallucinant déséquilibre entre trop riches et trop pauvres, mais nous qui sommes entre deux ne pourrions nous payer cette espèce de Grand Tour sans les quelques moyens acquis par notre travail, et celui de nos parents (!) qui ont eux-mêmes commencé à voyager sur le tard.

Ne crachons donc pas sur l'argent, grâce auquel nous nous sommes régalés hier soir, sur cette côte sauvage, de fruits de mer arrosés de Sancerre, avant un coucher de soleil virant de l'orange doux au rose virulent, et tâchons de rester aussi enthousiastes et poreux que lorsque nous allions en stop à vingt ans sur nos semelles de vent de petits fauchés.

Ne crachons donc pas sur l'argent, grâce auquel nous nous sommes régalés hier soir, sur cette côte sauvage, de fruits de mer arrosés de Sancerre, avant un coucher de soleil virant de l'orange doux au rose virulent, et tâchons de rester aussi enthousiastes et poreux que lorsque nous allions en stop à vingt ans sur nos semelles de vent de petits fauchés.

La merveille est d'ailleurs gratuite, à tous les virages. Hier par exemple, dans cette courbe de la route bombée des abords de Brocéliande, avant la descente sur la mer, entre les grands beaux arbres nous faisant comme un tunnel de lumière verte...

°°°

Lisant (un peu) les journaux et regardant (le moins possible) la télé le soir, nous aurons été frappés, durant ces vingt premiers jours à traverser trois pays et, plus particulièrement, la France « des régions », comme on dit à Paris, par le hiatus constat, pour ne pas dire le contraste antagonique, entre cette France réelle, paysagère et potagère, cette France des gens et des jardins, des maisons et des magasins, et le pays filtré par les médias parisiens, si différents aussi des journaux du coin.

°°°

Avec ses parcours fléchés, ses clichés vidés de leur substance, ses contraintes et ses atteintes, son kitsch substitué à toute vraie beauté, le tourisme massifié des temps qui courent ne cesse de nous soumettre aux tensions schizophréniques entre curiosité et dégoût, attirance et répulsion, reconnaissance et déception, et cela s’avère par les lieux les plus remarquables, de Venise à Bruges ou, ces jours pour nous, en Bretagne, de Tréguier à Dinan.

À Tréguier surtout, un peu moins à Dinan, mais aussi à Roscoff, d’imposants ensembles architecturaux ne sont plus aujourd’hui que des coquilles vides, dont nous admirons la beauté extérieure ne correspondant plus à un habitus communautaire vivant.

À Tréguier surtout, un peu moins à Dinan, mais aussi à Roscoff, d’imposants ensembles architecturaux ne sont plus aujourd’hui que des coquilles vides, dont nous admirons la beauté extérieure ne correspondant plus à un habitus communautaire vivant.

Du moins la beauté de cette architecture qu’on dit « sans architectes » fait-elle écho au génie populaire dont est issue, en Bretagne la poésie « analphabète » relevant d’une haute tradition druidique puis chrétienne, qui se module notamment dans les lais du Barzas Breisz, somme lyrique et légendaire, musicale et morale de la plus ancienne histoire de Bretagne, dont la matière fut collectée auprès des vieilles paysannes et dans les cafés de marins, les comices agricoles ou les veillées funéraires, au mitan du XIXe siècle, par un vicomte ami de Chateaubriand (Théodore Hersant de La Villemarqué) qui fut d’abord traité de faussaire à Paris avant d’être honoré comme glaneur de folklore au même titre que Bartok dans la puszta ou, plus récemment, Pierre Jakez Hélias dans ses travaux de passeur-conteur.

°°°

Nous roulions ce matin sur la départementale assez encombrée reliant Roscoff et Dinan, et je psalmodiais, ainsi que le conteur en sabots, les Séries citées par Yann Quéffelec dans son Dictionnaire amoureux de la Bretagne, telles que les Neuf petites mains blanches ou Le Druide et l’enfant que lui récitait sa tante Jeanne au manoir de Kervaly, quand les oreillons le retenaient au lit.

Nous roulions ce matin sur la départementale assez encombrée reliant Roscoff et Dinan, et je psalmodiais, ainsi que le conteur en sabots, les Séries citées par Yann Quéffelec dans son Dictionnaire amoureux de la Bretagne, telles que les Neuf petites mains blanches ou Le Druide et l’enfant que lui récitait sa tante Jeanne au manoir de Kervaly, quand les oreillons le retenaient au lit.

Je cite trop brièvement les pages 117 à 132, sous la rubrique Barzas Breizh, du Dictionnaire amoureux de Quéffelec :

« -Tout beau, bel enfant du Druide, réponds-moi. Tout beau, que veux-tu que je te chante ?

- Chante-moi la série du nombre un, jusqu’à ce que je l’apprenne aujourd’hui.

- Pas de série pour le nombre un. La Nécessité unique, le Trépas, père de la Douleur, rien avant, rien de plus.

- Chante-moi la série du nombre deux, jusqu’à ce que je l’apprenne aujourd’hui.

- Deux bœufs attelés à une coque, ils tirent, ils vont expirer. Voyez la merveille ».

Et ainsi de suite, les séries se suivant et s’amplifiant au fil de l’incantation, au risque d’hypnotiser Lady L.au volant de la Honda Hybrid : « Sept soleils et sept lunes, sept planètes, y compris la Poule. Sept éléments avec la farine et l’air »…

°°°

« Si le monde actuel est un village planétaire, écrit Yann Quéeffelec, un village internautique, le villageois breton en exil n’oublie jamais le tuf armoricain. La terre, l’océan : racines. La musique et la danse : racines. La Langue : sectionnée, mais racine. L’appartenance – abusivement qualifiée d’identité -, voilà bien la force innée qui l’attache à la tribu, breton qu’il est avant d’être français, européen. Ce n’est pas un repli, c’est un ancrage ».

En passant à travers les neiges d’aubépines et les soleils de genêts, vous entrevoyez les crucifix de pierre de Bretagne : racines. Des mots incompréhensibles surgissent ici et là: racines. Et Yann Quéffelec, relayant ’auteur du Cheval d’orgueil que j’ai entendu un jour psalmodier lui aussi par cœur, de conclure à propos du villageois breton : « S’il veut parler brezhoneg en ces jours globalisés où Molière paraît s’américaniser à plaisir, c’est par instinct prométhéen, une gloire de sauveteur de feu »…

°°°

L'antique Yi King ou Yi Jing (qui se prononce Yi-ting), livre de sagesse chinoise trimillénaire qu'on dit aussi Traité des transformations, affirme à qui veut l'entendre, potentat casanier ou mendigot errant, qu' » « il est avantageux d'avoir où aller ».

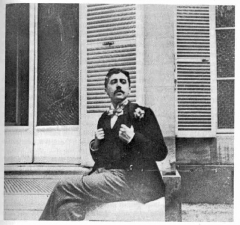

C'est aussi le titre du dernier livre d'Emmanuel Carrère avec lequel nous avons eu l'avantage d'aller d'Alsace en Flandres, puis du delta du Rhin à l'estuaire de la Seine, en passant par Spetsai et l'Irlande (dans un texte consacré à son ami Michel Déon), Cabourg (notre pèlerinage au Grand Hôtel du petit Marcel) et Davos (son reportage gratiné sur le forum des battants), nos découvertes en 3 D alternant à tout moment avec les observations passionnantes de cet auteur formidablement présent au monde.

C'est aussi le titre du dernier livre d'Emmanuel Carrère avec lequel nous avons eu l'avantage d'aller d'Alsace en Flandres, puis du delta du Rhin à l'estuaire de la Seine, en passant par Spetsai et l'Irlande (dans un texte consacré à son ami Michel Déon), Cabourg (notre pèlerinage au Grand Hôtel du petit Marcel) et Davos (son reportage gratiné sur le forum des battants), nos découvertes en 3 D alternant à tout moment avec les observations passionnantes de cet auteur formidablement présent au monde.

°°°

Gogol pour ses camarades de classe : le nain mystérieux...

°°°

Ce qu’il ya de beau dans un voyage dont on n’attend rien a priori, c’est d’y trouver ou apprendre moult choses surprenantes, cocasses ou bonnement instructives, comme cette enseigne découverte cet après-midi dans une rue de Lude (et d’abord découvrir soudain qu’il existe au monde une bourgade du nom de Lude, riche d’un monumental château surplombant le Loir…), résumant sa raison sociale de boutique fourre-tout à A comme Bonheur, suspendue juste au-dessus d’un signal de sens interdit…

Ce qu’il ya de beau dans un voyage dont on n’attend rien a priori, c’est d’y trouver ou apprendre moult choses surprenantes, cocasses ou bonnement instructives, comme cette enseigne découverte cet après-midi dans une rue de Lude (et d’abord découvrir soudain qu’il existe au monde une bourgade du nom de Lude, riche d’un monumental château surplombant le Loir…), résumant sa raison sociale de boutique fourre-tout à A comme Bonheur, suspendue juste au-dessus d’un signal de sens interdit…

De la même façon, j’aurai découvert que le poilu de 14-18 honoré sur la place de La Flèche porte la moustache de Brassens, et qu’entre La Flèche et Lude poussent des forêts semblant immatérielles de fins arbres oranges, alternant avec de soudaines futaies de bouleaux à la russe. Ces détails, non signalés par les guides, paraissent anodins voire insignifiants, et pourtant...

°°°

Nos jeunes camarades de Nuit debout disposent, paraît-il, d’un « pôle médiation » et d’un « pôle sérénité », entre autres instances d’apaisement relationnel au niveau de la communication. Il paraît que c’est une nouvelle façon d’acclimater le « vivre ensemble », et nous leur présentons nos sincères condoléances, vu que la nuit finira par se coucher quand nous serons debout dans le plein jour de la douce France qui est, parfois, si jolie, comme disait le poète à propos de notre mère la terre.

°°°

Vendôme en fin de matinée est un paradis de présence douce où tous les temps de l’Histoire se conjuguent, avec une forte empreinte de roman et de gothique, le souvenir du Bourdon de l’abbatiale qui a perdu sa voix en 1994, celui du jour où Gracchus Babeuf s’est fait tirer de son ergastule et traîner jusqu’à l’échafaud, les reflets pensifs dans les eaux lentes d’un bras du Loir, un pêcheur qui n’a cure d’aucun « pôle de sérénité », et le buste de Balzac qui nous rappelle que le grand queutard a fait ses écoles ici même.

Vendôme en fin de matinée est un paradis de présence douce où tous les temps de l’Histoire se conjuguent, avec une forte empreinte de roman et de gothique, le souvenir du Bourdon de l’abbatiale qui a perdu sa voix en 1994, celui du jour où Gracchus Babeuf s’est fait tirer de son ergastule et traîner jusqu’à l’échafaud, les reflets pensifs dans les eaux lentes d’un bras du Loir, un pêcheur qui n’a cure d’aucun « pôle de sérénité », et le buste de Balzac qui nous rappelle que le grand queutard a fait ses écoles ici même.

Si j’évoque la puissance sexuelle de l’énorme romancier, c’est dans la foulée d’EmmanuelCarrère qui s’y arrête, au fil de superbes pages de son journal reprises dans Il est avantageux d’avoir où aller intitulées Deux mois à lire Balzac, à propos d’un retour qu’il a fait à la Comédie humaine, découverte avec passion en son adolescence, abandonnée et reprise avec un accent porté sur la présence physique de l’écrivain lui-même, trônant comme au cabinet au milieu de ses personnages et ne cessant de nous suggérer entre les lignes, inquiet autant qu'insistant, qu’il a « la plus grosse »...

Or cette région sublime de France plate, entre Beauce et Sologne, Chartres et Cluny (grosso modo, n’est-ce pas), est sillonnée par tous les chemins d’allers et de retours des romans de Balzac, via Paris et la vallée du Lys, que la vieille douceur de Vendôme, au bord du Loir, concentre autant que celle de Nevers, au bord de la Loire.

Au reste, sans vouloir vexer nos amis Bretons, nous préférons, Lady L. et moi, la pierre blanche douce au derme de l’Anjou, à celle, presque noire, des bourgs de la rive atlantique septentrionale, du côté de Roscoff. Les église bretonnes sont émouvantes et nimbées de mystères celtiques, mais la France de Ronsard et du flamboyant gothique irradie bonnement, de Blois à Amiens ou en ces alentours de Vendôme et de Nevers, avec quelque chose de plus central, de plus fruité et de plus flûté.

Cela étant, comme Emmanuel Carrère le dit de son goût changeant pour Balzac, nous pourrions affirmer le contraire tout à l’heure, mais « tout à l’heure est tout à l’heure et ce n’est pas maintenant », claironnait déjà Charles-Albert Cingria...

Bref, nous aimons ces vestiges d’une France remontant à la plus haute Antiquité (de la roche de Solutré se trouvaient précipités des chevaux vivants comme dans les feu les sacrificiels fils d’Aztèques) et dont on retrouve maintes traces un peu partout tandis que la loutre éternelle, au bord de la Loire, le soir, guette le poisson et que l’hirondelle, infoutue de passer la nuit debout, tournique au ciel du printemps revenu…

°°°

Nous étions partis sur un coup de dé : de ses six faces il n’y en avait qu’une qui devait nous conduire à Bois-le-Duc, et ça n’a pas manqué vu que c’était le seul choix que nous nous étions fixés en prévoyant que les cinq autres nous conduiraient à Hertogenbosch, à l’expo du moment que nous nous impatientions le plus de visiter en Europe, dans une ville des Flandres que nous ne connaissions pas jusque-là, au lieu de naissance d’un précurseur du surréalisme ou sur la sixième face du dé portant les initiales homonymes d’un inspecteur du LAPD...

En fait le hasard a bien fait les choses aussi bien pour l’aller que le retour puisque ce matin, vingt-cinq jours après la traversée de l’univers foldingue de Jheronimus Bosch, nous avons quitté la ville de Nevers en compagnie virtuelle (une pleine page du Figaro littéraire) du grand écrivain néerlandais Cees Noteboom dont on lira bientôt en notre langue, avec deux autres recueils importants récemment traduits (dont ses poèmes méconnus en français), un texte spécialement écrit sur Bosch à l’occasion du transfert de l’exposition de Bois-le-Duc au Prado de Madrid, à voir cet été…

°°°

Plus que nous faisons le voyage, disait à peu près Nicolas Bouvier, c’est le voyage qui nous fait, et nous l’aurons vécu une fois de plus, avec l’increvable Lady L. au volant de notre Jazz Hybrid blanche à profil caréné de souris d’ordinateur, en multipliant les observations et les impressions de toute sorte, qu’elles soient d’ordre paysager ou architectural, narratologique (les livres qui supportent la lecture orale en automobile japonaise) ou historico-affectif (la mémoire tragique de l’Europe des guerres passées), artistique (quelques musées en passant et quelques églises), bonnement humain ou gastronomique - y compris l’excès de sel dans la cuisine de l’hôtel d’hier soir à Nevers, à signaler sur TripAdvisor !

Ainsi que le relève Emmanuel Carrère, le hasard qui nous arrive procède toujours plus ou moins de nos plans secrets, conscients ou inconscients. Ce n’est évidemment pas par hasard que nous avons fait ce grand tour renouant en partie avec l’ascendance hollandaise de Lady L. et mon goût de la peinture flamande, entre autres réminiscences de Batavia ou des lettres de Vincent à son frangin, à cela s'ajoutant notre désir de Normandie et de Bretagne.

Enfin ce matin, Lady L. a souri de connivence en entendant, à travers ma lecture, Cees Noteboom parler des milliers de livres qui ronchonnent derrière lui, dans sa bibliothèque, comme nous les avons entendus ce soir au Village du livre de Cuisery, non loin de Tournus où elle et moi, tout jeunes gens, avons fait, par Taizé, un beau voyage de ludiques études…

À La Désirade, ce samedi 23 avril. - Nous n’avions pas défait nos bagages, au retour de notre virée par les Flandres et la douce France, que, dans notre courrier amoncelé, je tombai sur un carton d’invitation à l’ouverture du nouveau pavillon du Musée national de Cracovie tout entier consacré à la mémoire de Joseph Czapski. Parallèlement, un ami photographe polonais, Krzystof Pruszkowski, m’avait envoyé les détails de la manifestation par courriel, où les noms « historiques » d’Adam Michnik et d’Andrzej Wajda figuraient parmi ses hôtes d’honneur, jouxtant celui du poète Adam Zagajewski, figure majeure de la littérature polonaise actuelle.

Or je ne pouvais assister à cette inauguration solennelle de portée nationale, vu qu’elle s’était déroulée le jour même de notre retour, et je ne le regrettai point trop vu mon peu de goût pour les officialités, mais l’impatience de « retrouver » Czapski par le truchement de ses œuvres de peintre et d’écrivain, autant que par les documents témoignant de son parcours à travers le terrible XXe siècle, m’a décidé à faire le voyage de Cracovie sans plus attendre, laissant Lady L. à la garde vigilante de Snoopy…

Il y a cinquante ans de ça, deux jeunes gens qui venaient de passer leur bac au Gymnase de la Cité, à Lausanne, débarquaient à Cracovie à bord d’une 2CV quelque peu cabossée, bientôt baptisée Brzydula (la mocheté, le tas de ferraille...) par leurs amis polonais. L’époque était aux débuts du gauchisme, la Pologne se trouvait sous la chape du socialisme réel dont nos deux lascars allaient découvrir le poids, la renommée d’un empêcheur de ronronner au théâtre, du nom de Jerzy Grotowski, leur était parvenue,mais ce fut dans une cave vibrante de folle bohème qu’ils découvrirent alors l’esprit frondeur de la Pologne artistique, notamment par la voix grave et lancinante d’Ewa Demarczyk.

C’est à cette première découverte que je penserai demain en foulant le pavé de la place fameuse, mais depuis lors, et à travers les années, le génie de la Pologne n’a cessé de m’accompagner sous les multiples visages du génial et protéiforme Witkiewicz – véritable héros de notre jeunesse littéraire -, de Gombrowicz et de Mrozek, ou de Penderecki en musique, et bien entendu de Joseph Czapski que nous avons découvert grâce à Vladimir Dimitrijevic, et ensuite vu et revu dans le milieu privilégié de la Maison des Arts de Chexbres, aux bons soins de Richard et Barbara Aeschlimann qui ont été les plus fidèles amis et fervents soutiens romands du peintre, l’exposant à de multiples reprises jusqu’à la grande rétrospective du Musée Jenisch et l’exposition marquant le retour de Czapski en Pologne, consacrée en majeure partie aux œuvres prêtées par les collectionneurs de nos régions.

°°°

Czapski est mort, son grand ami Thierry Vernet et sa chère Floristella sont morts eux aussi, Dimitri le passeur est mort, tout comme Jeanne Hersch proche aussi de Joseph, ou « Kot » Jelenski et le Nobel Czeslaw Milosz, et pourtant tous ces hérauts de l’Europe des cultures restent vifs en nos cœurs et leurs œuvres continuent de perpétuer un idéal intellectuel et artistique, une éthique et une spiritualité dont nous avons plus besoin que jamais en ces temps chaos mondial et de fuite en avant, d’abrutissement collectif, de repli sur soi ou de cynisme.

Czapski est mort, son grand ami Thierry Vernet et sa chère Floristella sont morts eux aussi, Dimitri le passeur est mort, tout comme Jeanne Hersch proche aussi de Joseph, ou « Kot » Jelenski et le Nobel Czeslaw Milosz, et pourtant tous ces hérauts de l’Europe des cultures restent vifs en nos cœurs et leurs œuvres continuent de perpétuer un idéal intellectuel et artistique, une éthique et une spiritualité dont nous avons plus besoin que jamais en ces temps chaos mondial et de fuite en avant, d’abrutissement collectif, de repli sur soi ou de cynisme.

Vivent donc nos chers disparus et tâchons de les mériter…

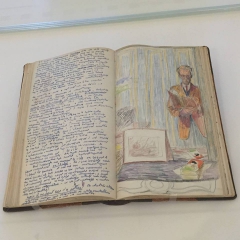

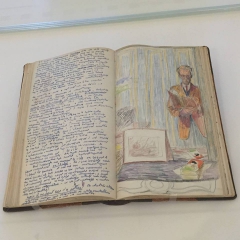

Cracovie, ce lundi 25 avril. – C’est une grande émotion, mêlée de reconnaissance, que j’ai éprouvée en fin d’après-midi en découvrant, dans la nouvelle annexe du Musée national de Cracovie, le pavillon flambant neuf, de fine conception architecturale, consacré à Czapski sur trois étage, où le peintre est aussi présent que l’écrivain, avec une trentaine de peintures (dont pas mal ont été offertes par les Aeschlimann) et de nombreux aperçus de son monumental journal (en cours de restauration), alors que la partie principale est dévolue au fameux « témoin de son siècle ».

Cracovie, ce lundi 25 avril. – C’est une grande émotion, mêlée de reconnaissance, que j’ai éprouvée en fin d’après-midi en découvrant, dans la nouvelle annexe du Musée national de Cracovie, le pavillon flambant neuf, de fine conception architecturale, consacré à Czapski sur trois étage, où le peintre est aussi présent que l’écrivain, avec une trentaine de peintures (dont pas mal ont été offertes par les Aeschlimann) et de nombreux aperçus de son monumental journal (en cours de restauration), alors que la partie principale est dévolue au fameux « témoin de son siècle ».

°°°

Un président chinois qui se la rejoue Grand Timonier, un potentat russe à la botte des mafias, un milliardaire démagogue menaçant de débarquer à la Maison Blanche, une Europe s'alliant avec un autre despote ottoman parjure pour rejeter des migrants à la mer ou à la mort: décidément on serait tenté de désespérer de l'humanité si celle-ci n'était pas capable aussi de s'opposer au pire et de produire, parfois, le meilleur; et tout à l'heure, au nouveau musée honorant la mémoire de Joseph Czapski, à Cracovie, j'observais un ado et un tout vieil homme au milieu des nombreux films d'archives documentant les tragédies du XIXe siècle que furent deux guerres mondiales, deux totalitarismes non moins meurtriers et autant d'injonctions sur le thème du "plus jamais ça", sans autres lendemains que ceux qui déchantent - et ces deux-là étaient bien vivants, ou survivants comme nous tous...

Un président chinois qui se la rejoue Grand Timonier, un potentat russe à la botte des mafias, un milliardaire démagogue menaçant de débarquer à la Maison Blanche, une Europe s'alliant avec un autre despote ottoman parjure pour rejeter des migrants à la mer ou à la mort: décidément on serait tenté de désespérer de l'humanité si celle-ci n'était pas capable aussi de s'opposer au pire et de produire, parfois, le meilleur; et tout à l'heure, au nouveau musée honorant la mémoire de Joseph Czapski, à Cracovie, j'observais un ado et un tout vieil homme au milieu des nombreux films d'archives documentant les tragédies du XIXe siècle que furent deux guerres mondiales, deux totalitarismes non moins meurtriers et autant d'injonctions sur le thème du "plus jamais ça", sans autres lendemains que ceux qui déchantent - et ces deux-là étaient bien vivants, ou survivants comme nous tous...

°°°

Ce qu'on voit au nouveau musée dédié à Joseph Czapski, annoncé à grand renfort d'affiches géantes et de banderoles, est revigorant autant que le geste du pape argentin ramenant, même symboliquement, des migrants syriens honteusement taxés, sur un site romand dont j'ai honte, de nouveaux colons...

De même, rampant devant Staline, de présumés défenseurs de la liberté et de la justice ont-ils entretenus, durant des décennies, le mensonge éhonté selon lequel les milliers d'étudiants et de militaires polonais exécutés par les Soviétiques l'avaient été par les nazis. "Détail de l'histoire", pour les cyniques, mais il faut voir,sur tel document filmé, le rescapé de Katyn Joseph Czapski braver les lécheurs de bottes alliés dont la première trahison avait coûté la liberté à sa patrie.

De même, rampant devant Staline, de présumés défenseurs de la liberté et de la justice ont-ils entretenus, durant des décennies, le mensonge éhonté selon lequel les milliers d'étudiants et de militaires polonais exécutés par les Soviétiques l'avaient été par les nazis. "Détail de l'histoire", pour les cyniques, mais il faut voir,sur tel document filmé, le rescapé de Katyn Joseph Czapski braver les lécheurs de bottes alliés dont la première trahison avait coûté la liberté à sa patrie.

Au demeurant, ce n'est pas d'un idéologue qu'on entretient ici la mémoire, mais d'un témoin et d'un artiste. Soit dit en passant, il faut relever le formidable travail de conservation et de restauration accompli pour sauver l'ensemble des carnets de Czapski, inestimable témoignage écrit, enrichi de milliers de dessins, courant de la jeunesse de l'idéaliste tolstoïen à nos jours, en passant par deux guerres et une vie à tenter de cerner la vérité de cette terre des hommes trop souvent inhumaine.

"Czapski peint la vérité," écrivait aussi bien notre ami Richard Aeschlimann qui, je le relève avec reconnaissance, a fait don, avec sa femme Barbara, des plus beaux tableaux illustrant l'art du peintre en ces murs.

Vérité des visages, vérité des gens dont la chair pèse son poids de douleur, vérité aussi de la lumière du monde, de la nature et de l'âme humaine ressaisies par l'art de Czapski aux couleurs si vives.

Et ceci encore: que mon premier souper à Cracovie a consisté en une goulasch avec choucroute et cornichons, précédant un Tartare saignant à faire fuir mes amis antispécistes. Et mes amis politiquement corrects, qui réduisent les Hongrois et les Polonais à d'infréquentables néo-nazis, compléteront leur jugement en apprenant qu'il y avait là un trio de musiciens tziganes qui alternaient les romances françaises (C'est la vie, etc.) , les csardas de la puszta A.O.C. et les inévitables rengaines russes...

°°°

Au Balaton, vieille adresse de cuisine hongroise sur Grodzka, à trois pas du Rynek, au coeur du vieux Cracovie, la goulasch fait presque le poids d'un repas, qui vous est servie dans une marmite suspendue au-dessus d'une flamme. Or je me suis régalé en me rappelant à la fois l'arrivée des réfugiés hongrois, durant le redoutable hiver 1956, et la goulash de l'amie artiste Denise Voïta, partagée un soir avec l'un des plus grands écrivains français du XXe siècle, à savoir Paul Morand.

Politiquement aussi incorrect que sa princesse roumaine de femme et que les dirigeants actuels de deux pays dont les peuples furent également malmenés, Morand reste l'honneur de la langue française et le chantre inégalé de New York ou de Venise. Quant à la goulash de L'amie artiste, il l'avait appréciée en nous racontant sa Mitteleuropa à lui. À l'instant , flash incongru, je me rappelle ses mocassins crème et ses mains d'homme à femmes battant au-dessus de la table en flageolant un peu...

°°°

J'ai cherché ce matin un café rouge et or que nous avions hanté, avec des amis, d'abord en 1966 puis après la chute du communisme, mais pas moyen: les bureaux de change, les kebabs, le MacDo et les boutiques pour touristes ont tout nivelé.

J'ai cherché ce matin un café rouge et or que nous avions hanté, avec des amis, d'abord en 1966 puis après la chute du communisme, mais pas moyen: les bureaux de change, les kebabs, le MacDo et les boutiques pour touristes ont tout nivelé.

Pourtant ce n'est pas d'hier que les marques se sont pointées en Pologne. Celle de Cardin m'avait frappé, cette année-là, peu après la chute du mur, sur cette place de Varsovie entièrement détruite à la fin de la guerre et reconstruite à l'identique, genre décor de théâtre baroque, que des milliers de petits marchands débarqués des campagnes de l'Est et de nulle part avaient investie pour y vendre tout et n'importe quoi. La contribution parisienne à la misère du monde... Et maintenant, rue Florianska, les propositions des Tours Operators foisonnent, destination Auschwitz, entre un atelier de tatouage et le dernier Starbucks...

Le nivellisme sera votre avenir: telle fut la prédiction de l'écrivain-peintre-philosophe Stanislaw Ignacy Witkiewicz, surnomé Witkacy, qui se suicida en 1939 avec la femme qu'il aimait alors que son pays était pris en tenaille par les nazis et les communistes, ainsi qu' il l'avait annoncé.

Mais quel électrochoc reste alors sa folle peinture, non loin de celle de Czapski, à l'étage du XXe siècle bien représenté, au Musée national de Cracovie, quel piment de goulash contre le mortel souvenir des camps de la mort nazis et du goulag. Trêve cependant de souvenirs de cendres, et qu'étincèle le diamant du jour !

Mais quel électrochoc reste alors sa folle peinture, non loin de celle de Czapski, à l'étage du XXe siècle bien représenté, au Musée national de Cracovie, quel piment de goulash contre le mortel souvenir des camps de la mort nazis et du goulag. Trêve cependant de souvenirs de cendres, et qu'étincèle le diamant du jour !

Parce que les marques ne sont pas pires que quarante ans de communisme. Parce qu'on voit partout de joyeux troupeaux d'enfants et d'ados, conduits par leurs instits et leur profs par les rues et les musées, les églises et les jardins publics. Parce que la vie est plus forte que le nivellisme, n'en déplaise à notre cher catastrophiste dont la lucidité nous retient pourtant de céder à l'euphorie...

Cracovie, ce jeudi 28 avril. - L'avantage des interminables files d'attente au Check-in, dans les aéroports polonais, c'est qu'on y peut lire Hérodote debout tranquillement, en avançant d'un pas à chaque quart d'heure. Enfin quand je dis Hérodote, c'est par MesVoyages avec Hérodote de Richard Kapusinski, puisque j'ai trouvé hier, au café-librairie Bona, ces premiers reportages du grand écrivain-voyageur polonais dont les débuts, en plein stalinisme sourcilleux, furent marqués par la lecture des écrits de l'ancêtre des étonnants voyageurs, et cela durant son premier reportage en Inde, pays dont il ne savait rien et qui l'obligea d'emblée à se coller à l'anglais...

°°°

La seule façon d'entrer vraiment dans un pays inconnu, a constaté Kapusinski dès son premier voyage, est d'apprendre sa langue. Bien entendu, ce n'est pas un glossaire d'hindi ou d'ourdou qui lui à entrouvert la porte de l'Inde, mais un roman d'Hemingway trouvé dans son hôtel, qui le contraignit à s'initier à la langue du colon...

La seule façon d'entrer vraiment dans un pays inconnu, a constaté Kapusinski dès son premier voyage, est d'apprendre sa langue. Bien entendu, ce n'est pas un glossaire d'hindi ou d'ourdou qui lui à entrouvert la porte de l'Inde, mais un roman d'Hemingway trouvé dans son hôtel, qui le contraignit à s'initier à la langue du colon...

Dans la foulée, on rappellera que son premier reportage à Bénarès date des mêmes années où Nicolas Bouvier et Thierry Vernet roulaient vers l'Orient à bord de leur Topolino.

Quant à ma pratique de la langue polonaise, elle reste ce qu'elle était il y a un demi-siècle à la fin d'un premier voyage de Wroclaw à Cracovie, bornée à ce pauvre aveu: Nie rozumiem oni jednego slowa - Je ne comprends pas un seul mot...

°°°

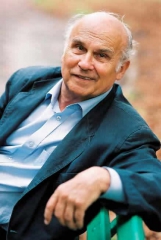

La dernière image que je garderai de Czapski à mon départ de Cracovie est cette monumentale photographie de notre ami, sur la hauteur d'un immeuble de cinq étages, qui m'a semblé le symbolique hommage d'un pays à l'un des siens.

La dernière image que je garderai de Czapski à mon départ de Cracovie est cette monumentale photographie de notre ami, sur la hauteur d'un immeuble de cinq étages, qui m'a semblé le symbolique hommage d'un pays à l'un des siens.

Sur le Rynek, place emblématique du vieux Cracovie, un monument émouvant rappelle l'auto-immolation d'un homme, en 1981, qui s'élevait notamment contre le mensonge perpétué à propos de Katyn.

Or Joseph Czapski aura été, durant son exil, l'artisan infatigable du rétablissement d'une vérité trop longtemps occultée.

Dans l'avion du retour, entre Cracovie et Vienne, j'ai repris la lecture de L'œil, le recueil d'essais sur la peinture de Czapski, dont le première évoque les exercices de dessin "sans aucune délectation" qu'il s'imposait durant sa captivité au camp soviétique de Grazowiec, où il composa aussi ses conférences sur Proust. « Peut-on accéder jamais à la plénitude de l'art sans suivre jamais le sentier étroit de l'humilité absolue, de la vénération du monde capté par l'œil, dans ce travail où s'avèrent possibles le contrôle objectivable de l'exactitude de l'œil et de celle de la main»...

À Bienne, une pensée à Robert Walser. Ecoliers sur le quai, entre dix et douze ans. Un seul a l’air loustic, serrant la plus grande fille de près, probablement un petit Kosovar au vêtements marqués Hilfiger et Diesel. Les tags réapparaissent le long des voies. Moutons noirs et blancs dans une prairie en contrebas des voies. Parité calquée sur le bilinguisme moitié-moitié du lieu.

À Bienne, une pensée à Robert Walser. Ecoliers sur le quai, entre dix et douze ans. Un seul a l’air loustic, serrant la plus grande fille de près, probablement un petit Kosovar au vêtements marqués Hilfiger et Diesel. Les tags réapparaissent le long des voies. Moutons noirs et blancs dans une prairie en contrebas des voies. Parité calquée sur le bilinguisme moitié-moitié du lieu.

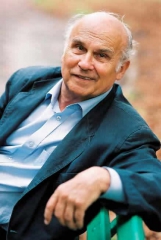

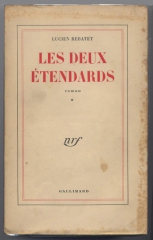

J’avais alors vingt-cinq ans, j’avais été emballé par Les deux étendards, formidable roman que Rebatet m’a dédicacé très amicalement, mais mon refus de parler des Décombres, vraiment trop fasciste à mon goût, l’avait intrigué, puis il me classa dans la case des « libéraux » à l’américaine et me fit cet aveu ahurissant mais en somme significatif : « Moi, mon vieux, si j’avais votre âge, je serais maoïste ! »

J’avais alors vingt-cinq ans, j’avais été emballé par Les deux étendards, formidable roman que Rebatet m’a dédicacé très amicalement, mais mon refus de parler des Décombres, vraiment trop fasciste à mon goût, l’avait intrigué, puis il me classa dans la case des « libéraux » à l’américaine et me fit cet aveu ahurissant mais en somme significatif : « Moi, mon vieux, si j’avais votre âge, je serais maoïste ! »

En lisant les poèmes de Maître Jacques dans ses Poésies complètes, je me le dis souvent : fabrication. Quelques pièces, ici et là, surtout dans les évocations de son enfance, échappent à la mécanique et au voulu poétique, mais la vraie poésie de Chessex, pour moi, est ailleurs : dans la prose, et pas forcément celle qui se veut « prose poétique »…

En lisant les poèmes de Maître Jacques dans ses Poésies complètes, je me le dis souvent : fabrication. Quelques pièces, ici et là, surtout dans les évocations de son enfance, échappent à la mécanique et au voulu poétique, mais la vraie poésie de Chessex, pour moi, est ailleurs : dans la prose, et pas forcément celle qui se veut « prose poétique »…

Ce qui est sûr, c’est que notre échange de quelque 150 lettres, un an durant, ne pouvait qu’être touché par ce que vous, Serena et toi, vivez au jour le jour à Ramallah. Ni toi ni moi ne sommes pourtant des partisans de quelque cause que ce soit : notre premier contact s’est fait par le truchement de ton premier livre, que j’ai aimé et commenté. Nos premières lettres m’ont donné l’idée de cette correspondance suivie, et le jeu s’est poursuivi en toute liberté et sincérité, de part et d’autre. Nous avons fait connaissance, nous nous sommes bien entendus il me semble, nous avons réellement dialogué, puis vous nous avez rendu visite à La Désirade, à l’été 2008, tu m’as fait lire ton premier roman aujourd’hui achevé et en voie de publication, je t’ai fait lire mon récit en chantier que tu as bien voulu commenter à ton tour, et diverses efflorescences amicales ont aussi marqué nos échanges, notamment avec Jalel El Gharbi et ton ami Nicolas, autre précieux veilleur sur le blog de Battuta.

Ce qui est sûr, c’est que notre échange de quelque 150 lettres, un an durant, ne pouvait qu’être touché par ce que vous, Serena et toi, vivez au jour le jour à Ramallah. Ni toi ni moi ne sommes pourtant des partisans de quelque cause que ce soit : notre premier contact s’est fait par le truchement de ton premier livre, que j’ai aimé et commenté. Nos premières lettres m’ont donné l’idée de cette correspondance suivie, et le jeu s’est poursuivi en toute liberté et sincérité, de part et d’autre. Nous avons fait connaissance, nous nous sommes bien entendus il me semble, nous avons réellement dialogué, puis vous nous avez rendu visite à La Désirade, à l’été 2008, tu m’as fait lire ton premier roman aujourd’hui achevé et en voie de publication, je t’ai fait lire mon récit en chantier que tu as bien voulu commenter à ton tour, et diverses efflorescences amicales ont aussi marqué nos échanges, notamment avec Jalel El Gharbi et ton ami Nicolas, autre précieux veilleur sur le blog de Battuta.

Un jour de soleil, le 21 janvier 2009, un vieil homme quitta son banc de Pennsylvania Avenue, et s'approcha de la Maison Blanche. Il s'adressa au Marine qui gardait le portail et dit : « J'aimerais entrer et rencontrer le Président Bush ».

Un jour de soleil, le 21 janvier 2009, un vieil homme quitta son banc de Pennsylvania Avenue, et s'approcha de la Maison Blanche. Il s'adressa au Marine qui gardait le portail et dit : « J'aimerais entrer et rencontrer le Président Bush ». J’ai donc reçu ces images accablantes d’une école dévastée de Gaza, puis j’ai reçu cette lettre de mon compère Philip que j’ai publiée aussitôt sous le titre d’Au Bonheur des Nègres, et j’ai souri à l’humanité, comme j’ai ri de l’humanité en lisant ton récit, venu de Nicolas, du vieil homme se faisant répéter la bonne nouvelle du départ, de la Maison Blanche, de l’homme à tête de poulet.

J’ai donc reçu ces images accablantes d’une école dévastée de Gaza, puis j’ai reçu cette lettre de mon compère Philip que j’ai publiée aussitôt sous le titre d’Au Bonheur des Nègres, et j’ai souri à l’humanité, comme j’ai ri de l’humanité en lisant ton récit, venu de Nicolas, du vieil homme se faisant répéter la bonne nouvelle du départ, de la Maison Blanche, de l’homme à tête de poulet. Loin de moi l’intention d’angéliser Barack Obama, mais quel autre souffle que celui de sa parole, quelle présence irradiant de tant d’autres présences, et quelle envie j’aurais ce soir de me pointer au portail de la Maison Blanche et de demander au Marine : « Monsieur, puisque vous me dites que le président Bush n’habite plus ici, pourriez-vous m’annoncer à son remplaçant, j’aimerais entrer et le rencontrer »…

Loin de moi l’intention d’angéliser Barack Obama, mais quel autre souffle que celui de sa parole, quelle présence irradiant de tant d’autres présences, et quelle envie j’aurais ce soir de me pointer au portail de la Maison Blanche et de demander au Marine : « Monsieur, puisque vous me dites que le président Bush n’habite plus ici, pourriez-vous m’annoncer à son remplaçant, j’aimerais entrer et le rencontrer »…

A La Désirade, ce 18 janvier 2009.

A La Désirade, ce 18 janvier 2009.

Tu vas me rétorquer que certes la femme est presque l'égale de l'homme, mais qu'il lui manque quand même le plus important. La maîtrise des arts militaires, comme le souligne ton commentateur. Niveau stratégie et mouvement de troupes, la femme ne touche pas une bille. Humaine, peut-être, mais dans le sens sensible, attentionnée, compréhensive, toutes ces qualités accessoires dans la vraie vie. Et bien tu te trompes. La porte-parole de l'armée israélienne, blonde comme les blés et belle comme le soleil, est absolument au courant de tous les mouvements de troupes, calibres de balles et portées d'obus. Humaine vraiment, mais au sens large : pas un gramme de sensiblerie chez cette femme-là, les cadavres d'enfants s'entassent, elle reste ferme, droite, professionnelle. Admirable.

Tu vas me rétorquer que certes la femme est presque l'égale de l'homme, mais qu'il lui manque quand même le plus important. La maîtrise des arts militaires, comme le souligne ton commentateur. Niveau stratégie et mouvement de troupes, la femme ne touche pas une bille. Humaine, peut-être, mais dans le sens sensible, attentionnée, compréhensive, toutes ces qualités accessoires dans la vraie vie. Et bien tu te trompes. La porte-parole de l'armée israélienne, blonde comme les blés et belle comme le soleil, est absolument au courant de tous les mouvements de troupes, calibres de balles et portées d'obus. Humaine vraiment, mais au sens large : pas un gramme de sensiblerie chez cette femme-là, les cadavres d'enfants s'entassent, elle reste ferme, droite, professionnelle. Admirable.

A La Désirade, ce 6 janvier, soir.

A La Désirade, ce 6 janvier, soir.

A La Désirade, ce 4 janvier, soir.

A La Désirade, ce 4 janvier, soir.

A La Désirade, ce 31 décembre, midi.

A La Désirade, ce 31 décembre, midi.

A La Désirade, ce 27 décembre, soir.

A La Désirade, ce 27 décembre, soir.

Drogy Brat,

Drogy Brat,

Une clef de lecture du Dragon du Muveran, premier roman policier de Marc Voltenaur, petit-fils d’un évêque luthérien suédois, se trouve peut-être dans le dernier essai lumineux d’Etienne Barilier, fils de pasteur calviniste, intitulé Vertige de la force, où le romancier vaudois traducteur de Friedrich Dürrenmatt, fils de pasteur bernois, repère et définit, à propos des djihadistes islamistes, la notion de « crime de devoir sacré ».

Une clef de lecture du Dragon du Muveran, premier roman policier de Marc Voltenaur, petit-fils d’un évêque luthérien suédois, se trouve peut-être dans le dernier essai lumineux d’Etienne Barilier, fils de pasteur calviniste, intitulé Vertige de la force, où le romancier vaudois traducteur de Friedrich Dürrenmatt, fils de pasteur bernois, repère et définit, à propos des djihadistes islamistes, la notion de « crime de devoir sacré ».

De surcroît, son propos “théologique” est des plus fondés, qui renvoie à la fois à une certaine violence monothéiste et à une lecture fondamentaliste autorisant aujourd’hui un évêque suisse, autant qu’une flopée d’imams ou de fous de Dieu de toute obédience, à recommander la peine de mort pour les homosexuels, entre autres applications terroristes du “devoir divin”...

De surcroît, son propos “théologique” est des plus fondés, qui renvoie à la fois à une certaine violence monothéiste et à une lecture fondamentaliste autorisant aujourd’hui un évêque suisse, autant qu’une flopée d’imams ou de fous de Dieu de toute obédience, à recommander la peine de mort pour les homosexuels, entre autres applications terroristes du “devoir divin”...

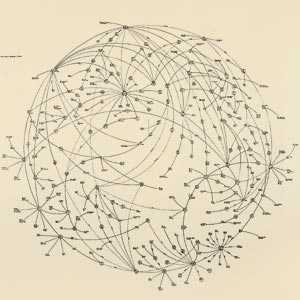

D'autres prennent sa suite, le fondateur de Facebook rêve de tracer le graphe social absolu – moins prétentieux et plus amusant il y a twitter.com, dont tu connais peut-être le principe : des messages de 140 signes maximum, format SMS, instantanément publiés. La concision donne des choses sympathiques, ainsi Jessica, de Portland :

D'autres prennent sa suite, le fondateur de Facebook rêve de tracer le graphe social absolu – moins prétentieux et plus amusant il y a twitter.com, dont tu connais peut-être le principe : des messages de 140 signes maximum, format SMS, instantanément publiés. La concision donne des choses sympathiques, ainsi Jessica, de Portland : A La Désirade, ce 16 décembre, soir.

A La Désirade, ce 16 décembre, soir.

L’évocation des jouets offerts aux petits Ramallawis m’a fait sourire, me rappelant une nouvelle délicieuse de Saki. Il y est question de parents politiquement corrects avant la lettre (la nouvelle doit dater du vivant de Saki, alias H.H. Munro (1870-1916), qui décident d’offrir, à leurs garçons, des jouets à haute teneur éducative, pour faire pièce à la détestable tradition de la carabine ou du tomahawk, voire du char d’assaut à tourelle articulée. C’est ainsi qu’ils dénichent, pour l’aîné, une ferme modèle et ses habitants humains ou animaux, dont toutes les activités et caractéristiques sont explicitées dans une brochure documentaire joliment illustrée. Quant au cadet, il a droit à un hôpital complet, avec ses médecins et ses escouades d’infirmières, son bloc opératoire et ses ambulances. En mauvais esprit tout à fait dans la ligne antimoderne de Chesterton, Saki détaille les épisodes successifs de la remise des cadeaux, marquée par la conviction souriante des parents persuadés de faire avancer l’Humanité, et le léger désappointement des deux boys, qui se retirent bientôt dans leur chambre pour jouer comme on le leur suggère avec l’impatience pédagogique que tu imagines. Or qu’en advient-il ?

L’évocation des jouets offerts aux petits Ramallawis m’a fait sourire, me rappelant une nouvelle délicieuse de Saki. Il y est question de parents politiquement corrects avant la lettre (la nouvelle doit dater du vivant de Saki, alias H.H. Munro (1870-1916), qui décident d’offrir, à leurs garçons, des jouets à haute teneur éducative, pour faire pièce à la détestable tradition de la carabine ou du tomahawk, voire du char d’assaut à tourelle articulée. C’est ainsi qu’ils dénichent, pour l’aîné, une ferme modèle et ses habitants humains ou animaux, dont toutes les activités et caractéristiques sont explicitées dans une brochure documentaire joliment illustrée. Quant au cadet, il a droit à un hôpital complet, avec ses médecins et ses escouades d’infirmières, son bloc opératoire et ses ambulances. En mauvais esprit tout à fait dans la ligne antimoderne de Chesterton, Saki détaille les épisodes successifs de la remise des cadeaux, marquée par la conviction souriante des parents persuadés de faire avancer l’Humanité, et le léger désappointement des deux boys, qui se retirent bientôt dans leur chambre pour jouer comme on le leur suggère avec l’impatience pédagogique que tu imagines. Or qu’en advient-il ? Tu l’as sans doute deviné, mauvais esprit que tu es toi-même, mais il faut le lire sous la plume de Saki, qui évoque avec brio la transformation de l’hôpital en fort assiégé par une armée de desperados, lesquels captureront les infirmières et les ligoteront sur les vaches modèles métamorphosées en broncos piaffants.

Tu l’as sans doute deviné, mauvais esprit que tu es toi-même, mais il faut le lire sous la plume de Saki, qui évoque avec brio la transformation de l’hôpital en fort assiégé par une armée de desperados, lesquels captureront les infirmières et les ligoteront sur les vaches modèles métamorphosées en broncos piaffants. Avec mon amitié, et à Serena…

Avec mon amitié, et à Serena…

A La Désirade, 4 novembre au soir.

A La Désirade, 4 novembre au soir. Alors quoi, le vieux Bobby pourra-t-il y aller demain matin de son Times they are a-changin’ ? Know Hope moj brat…

Alors quoi, le vieux Bobby pourra-t-il y aller demain matin de son Times they are a-changin’ ? Know Hope moj brat…

Des monstres, on sent que le narrateur en traîne quelques-uns, comme autant de casseroles, mais il n'en parle pas, bien que ces textes puissent se lire comme le récit d'une quête personnelle, où la description du paysage ne serait qu'une autre façon de se dire, de se chercher. Mais on y devine aussi une interaction constante du marcheur avec ses frères humains, même lorsqu'il se cogne aux murs de son étrangeté, surtout lorsqu'il admet la distance qui sépare ceux qui sont ici chez eux, et celui qui ne fait que passer – et bien qu'il revienne souvent sur ses pas, comme pour creuser le sillon de la mémoire, porté par une errance à la fois insouciante et obstinée. A chaque pause, son carnet se couvre de mots et de croquis, des dessins d'une simplicité admirable qui viennent ici rehausser le texte et en renforcer le vécu : paysages le plus souvent, solitude choisie, mais aussi des portraits remarquables, rencontres de hasard, visages qui surgissent au détour d'une page, qui interpellent le lecteur par l'intensité de leurs regards.

Des monstres, on sent que le narrateur en traîne quelques-uns, comme autant de casseroles, mais il n'en parle pas, bien que ces textes puissent se lire comme le récit d'une quête personnelle, où la description du paysage ne serait qu'une autre façon de se dire, de se chercher. Mais on y devine aussi une interaction constante du marcheur avec ses frères humains, même lorsqu'il se cogne aux murs de son étrangeté, surtout lorsqu'il admet la distance qui sépare ceux qui sont ici chez eux, et celui qui ne fait que passer – et bien qu'il revienne souvent sur ses pas, comme pour creuser le sillon de la mémoire, porté par une errance à la fois insouciante et obstinée. A chaque pause, son carnet se couvre de mots et de croquis, des dessins d'une simplicité admirable qui viennent ici rehausser le texte et en renforcer le vécu : paysages le plus souvent, solitude choisie, mais aussi des portraits remarquables, rencontres de hasard, visages qui surgissent au détour d'une page, qui interpellent le lecteur par l'intensité de leurs regards.

Ton père essayait d’écrire des poèmes. Il m’a demandé d’en traduire puis on a passé à autre chose, dont il reste Personne déplacée. J’ai rédigé ce livre de A à Z sur la base de 25 cassettes enregistrées, mais on entend je croix la voix vraie de ton père là-dedans, comme on entend ta voix sous tes mots. J’aurais beaucoup de choses à dire de ton texte, mais tu as beaucoup de choses à écrire à partir de ce noyau. Ce que je retiens pour le moment est le mot arnaque, le mot destructeur et le mot constructeur. Et j’apprécie grandement ta réserve par rapport à toute critique, même si je sais que tu n’en penses pas moins. Tout ça forme encore un magma d’ombre et de lumière, parce que ton père était un tel magma. JMO en a fait un héros romantique, et tu écris aussi le mot héros. Pour ma part je vois le vrai Dimitri en Gitan sur les routes autant qu’en vieillard de quarante ans perclus de rhumatismes, célébrant la pantoufle et les écrits intimistes de Rozanov. Le véritable héros est une bibliothèque.

Ton père essayait d’écrire des poèmes. Il m’a demandé d’en traduire puis on a passé à autre chose, dont il reste Personne déplacée. J’ai rédigé ce livre de A à Z sur la base de 25 cassettes enregistrées, mais on entend je croix la voix vraie de ton père là-dedans, comme on entend ta voix sous tes mots. J’aurais beaucoup de choses à dire de ton texte, mais tu as beaucoup de choses à écrire à partir de ce noyau. Ce que je retiens pour le moment est le mot arnaque, le mot destructeur et le mot constructeur. Et j’apprécie grandement ta réserve par rapport à toute critique, même si je sais que tu n’en penses pas moins. Tout ça forme encore un magma d’ombre et de lumière, parce que ton père était un tel magma. JMO en a fait un héros romantique, et tu écris aussi le mot héros. Pour ma part je vois le vrai Dimitri en Gitan sur les routes autant qu’en vieillard de quarante ans perclus de rhumatismes, célébrant la pantoufle et les écrits intimistes de Rozanov. Le véritable héros est une bibliothèque.

Cet après-midi une belle dame au visage doux, aux yeux très bleus et à la pimpante robe à fleurs, qui dirige à Berne une division des Archives littéraires suisses, parcourait d'un œil expert les centaines de carnets aquarellés et le monceau de lettres (identifiant illico la graphie de son ami Jacques Réda ou celle de Philippe Jaccottet) accumulés depuis une cinquantaine d'années et que j'aimerais déposer dans ce haut-lieu de mémoire mille fois plus signifiant que nos temples bancaires - mille murmures s'y faisant encore entendre dans les feuillages imprimés, où la voix un peu nasale de Blaise Cendrars croise le barrissement alémanique de l'immense Fritz Dürrenmatt (à l'origine de ces archives), entre tant d'autres de Jacques Chessex à Patricia Highsmith, ou plus récemment Étienne Barilier ou Roland Jaccard nos compères toujours vivants...

Cet après-midi une belle dame au visage doux, aux yeux très bleus et à la pimpante robe à fleurs, qui dirige à Berne une division des Archives littéraires suisses, parcourait d'un œil expert les centaines de carnets aquarellés et le monceau de lettres (identifiant illico la graphie de son ami Jacques Réda ou celle de Philippe Jaccottet) accumulés depuis une cinquantaine d'années et que j'aimerais déposer dans ce haut-lieu de mémoire mille fois plus signifiant que nos temples bancaires - mille murmures s'y faisant encore entendre dans les feuillages imprimés, où la voix un peu nasale de Blaise Cendrars croise le barrissement alémanique de l'immense Fritz Dürrenmatt (à l'origine de ces archives), entre tant d'autres de Jacques Chessex à Patricia Highsmith, ou plus récemment Étienne Barilier ou Roland Jaccard nos compères toujours vivants... Ce qu'attendant je découvre avec reconnaissance la 33e livraison de la revue Quarto consacrée aux accointances helvétiques de Pierre Jean Jouve et préfacée en quatre langues par Stéphanie Cudré-Mauroux.

Ce qu'attendant je découvre avec reconnaissance la 33e livraison de la revue Quarto consacrée aux accointances helvétiques de Pierre Jean Jouve et préfacée en quatre langues par Stéphanie Cudré-Mauroux. Ce mardi 10 mai. –

Ce mardi 10 mai. – Les premiers récits de Tchékhov, signés Tchekhonte et remontant à sa vingtaine, dénotent un sens du comique et une vitalité gouailleuse qui tranchent, pour le moins, avec l’image plus grave et mélancolique qu’on se fait ordinairement d’Anton Pavlovitch, même si la touche noire du tragique y est déjà perceptible de loin en loin.

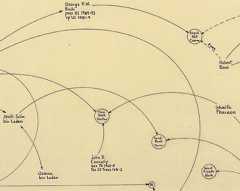

Les premiers récits de Tchékhov, signés Tchekhonte et remontant à sa vingtaine, dénotent un sens du comique et une vitalité gouailleuse qui tranchent, pour le moins, avec l’image plus grave et mélancolique qu’on se fait ordinairement d’Anton Pavlovitch, même si la touche noire du tragique y est déjà perceptible de loin en loin.  Je n’en finis pas, en continuant de lire l’intégrale d’À la recherche du temps perdu, de me demander pourquoi je m’intéresse à tant d’interminables digressions, plus emberlificotées les uns que les autres, relative à la « maladie d’amour » d’un agent de change frotté d’esthétisme et qui a ses entrées au Jockey-Club, alors que j’ai été si peu jaloux dans ma vie sentimentale et qu’il faudrait me payer pour passer la moindre soirée au milieu des plâtres et des emplâtres du Cercle littéraire lausannois ou du Rotary ? Pourquoi Joseph Czapski, dans le chaos de la guerre, a-t-il cru bon de parler de la duchesse de Guermantes et des jeunes filles en fleurs à ses camarades prisonniers du camp soviétique de Griazowietz, et pourquoi Sam Beckett, Pietro Citati, Walter Benjamin et tant d’autres, jusqu’à Cees Nooteboom qui voit en Proust le plus grand écrivain du XXe siècle, se sont-ils immergés dans cet océan verbal en dépit des railleries facile, voire imbéciles, d’un Louis-Ferdinand Céline, oui pourquoi ?

Je n’en finis pas, en continuant de lire l’intégrale d’À la recherche du temps perdu, de me demander pourquoi je m’intéresse à tant d’interminables digressions, plus emberlificotées les uns que les autres, relative à la « maladie d’amour » d’un agent de change frotté d’esthétisme et qui a ses entrées au Jockey-Club, alors que j’ai été si peu jaloux dans ma vie sentimentale et qu’il faudrait me payer pour passer la moindre soirée au milieu des plâtres et des emplâtres du Cercle littéraire lausannois ou du Rotary ? Pourquoi Joseph Czapski, dans le chaos de la guerre, a-t-il cru bon de parler de la duchesse de Guermantes et des jeunes filles en fleurs à ses camarades prisonniers du camp soviétique de Griazowietz, et pourquoi Sam Beckett, Pietro Citati, Walter Benjamin et tant d’autres, jusqu’à Cees Nooteboom qui voit en Proust le plus grand écrivain du XXe siècle, se sont-ils immergés dans cet océan verbal en dépit des railleries facile, voire imbéciles, d’un Louis-Ferdinand Céline, oui pourquoi ?  Comme Nanni Moretti et Wim Wenders, Godard ou Fassbinder, Woody Allen est de ces auteurs de cinéma chers à notre génération, qui nous ont accompagnés en quelque sorte. Pas tout à fait à la hauteur des plus grands, tels Bergman ou Fellini, ils n’en ont pas moins reflété l’époque en chroniqueurs mêlant souvent autobiographie et fiction ; et l’on retrouve ce mélange dans Cafe Society qui fait à la fois clin d’oeil à la carrière du réalisateur et figure d’anthologie des standards hollywoodiens, avecironie et tendresse.

Comme Nanni Moretti et Wim Wenders, Godard ou Fassbinder, Woody Allen est de ces auteurs de cinéma chers à notre génération, qui nous ont accompagnés en quelque sorte. Pas tout à fait à la hauteur des plus grands, tels Bergman ou Fellini, ils n’en ont pas moins reflété l’époque en chroniqueurs mêlant souvent autobiographie et fiction ; et l’on retrouve ce mélange dans Cafe Society qui fait à la fois clin d’oeil à la carrière du réalisateur et figure d’anthologie des standards hollywoodiens, avecironie et tendresse. Ce mardi 24 mai. –

Ce mardi 24 mai. –

La poésie de Cees Nooteboom, que je découvre dans le recueil du Visage de l’oeil, suscite en moi des échos multiples et profonds, semblables à ceux que j’ai éprouvés à la lecture des poèmes d’Adam Zagajewski, et je ne m’étonne donc pas de trouver, dans les notes de cette anthologie chronologique à rebours – dont les derniers vers qu’elle contient sont ceux de sa prime jeunesse -, un renvoi à la Mystique pour débutants du poète polonais, dont les poèmes sont de ceux que je place aujourd’hui le plus haut.

La poésie de Cees Nooteboom, que je découvre dans le recueil du Visage de l’oeil, suscite en moi des échos multiples et profonds, semblables à ceux que j’ai éprouvés à la lecture des poèmes d’Adam Zagajewski, et je ne m’étonne donc pas de trouver, dans les notes de cette anthologie chronologique à rebours – dont les derniers vers qu’elle contient sont ceux de sa prime jeunesse -, un renvoi à la Mystique pour débutants du poète polonais, dont les poèmes sont de ceux que je place aujourd’hui le plus haut.

Voilà, Vittorio c'était quelques jours avant de partir dans le Sinaï, faire trempette en Mer Rouge – quelques jours avant de rencontrer Alexis Zorba, qui rentre dans ma vie par l'angle d'un livre, ce qui est un comble pour cet homme qui envoie tous les livres au diable. Il y a là un double mystère : d'abord, comment ai-je pu passer à côté du livre de Nikos Kazantzaki ? C'est comme imaginer n'avoir jamais bu une goutte d'alcool pendant vingt ans, ni senti la brûlure du soleil… et je serai éternellement reconnaissant au bougre d'Olivier qui me l'a conseillé. C'est là la seconde diablerie d'Alexis Zorba, de chanter la vie vécue, d'aller jusqu'à envoyer paître le langage, comme Zorba submergé par l'émotion danse pour raconter, danse à s'en faire péter les artères – et de nous redire le pouvoir des livres, leur capacité à procurer un plaisir purement physique, une explosion d'émotions véritables, nous faire rire vraiment, et nous faire pleurer...