À La Désirade, ce lundi 1er février. – Le suicide du « meilleur cuisinier du monde » a provoqué un déferlement de commentaires qui en disent long sur notre société de bien-être et de course à la réussite. Cette mort est comme un grain de sable dans le mécanisme de l’Excellence. Tous les hommages portaient aux nues un être parfait, qui n’avait que des qualités et aucune raison plausible de se supprimer, et pourtant, et pourtant, etc.

°°°

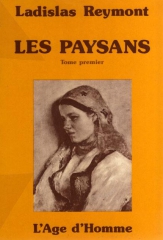

Un pavé bien étrange m’est arrivé ce matin des éditions L’Âge d’Homme, intitulé Aux deuils de l’âme, premier roman d’un auteur qui avait 25 ans lors de la composition de la chose, du nom de Jean-Baptiste Ezzano, et tout de suite j’ai été saisi par l’étrangeté quasi hypnotique et sourdement inquiétante de ce récit à plusieurs voix, dont l’écriture limpide, voire plate, est immédiatement habitée par une espèce de tension sous-jacente paradoxale – paradoxale dans la mesure où la narration se module au présent de l’indicatif, où tout est traité en surface et de front, alors qu’on ne tarde à percevoir des fissures dans cette façade trop policée. Or curieusement, en lisant ce qui s’annonce comme un thriller propre-en-ordre, j’ai repensé à Benoît Violier se donnant la mort contre toute logique familiale, sociale ou mondiale – en parfait égoïste ou en désespéré martyr d’on ne sait quoi…

Un pavé bien étrange m’est arrivé ce matin des éditions L’Âge d’Homme, intitulé Aux deuils de l’âme, premier roman d’un auteur qui avait 25 ans lors de la composition de la chose, du nom de Jean-Baptiste Ezzano, et tout de suite j’ai été saisi par l’étrangeté quasi hypnotique et sourdement inquiétante de ce récit à plusieurs voix, dont l’écriture limpide, voire plate, est immédiatement habitée par une espèce de tension sous-jacente paradoxale – paradoxale dans la mesure où la narration se module au présent de l’indicatif, où tout est traité en surface et de front, alors qu’on ne tarde à percevoir des fissures dans cette façade trop policée. Or curieusement, en lisant ce qui s’annonce comme un thriller propre-en-ordre, j’ai repensé à Benoît Violier se donnant la mort contre toute logique familiale, sociale ou mondiale – en parfait égoïste ou en désespéré martyr d’on ne sait quoi…

On ne saurait imaginer plus à contre-courant, plus en rupture d’avec l’esprit du temps et des modes littéraires que ce roman, qui instaure un tempo de narration (et de lecture aussi bien) d’une lenteur prenante, pour autant du moins que le lecteur consente à être pris – ce qui ne va pas de soi et explique sans doute les multiples refus auxquels le jeune auteur s’est heurté de la part des éditeurs. Ceci dit, je me demande si cette mise à plat complète, et complètement dépassionnée, de la carrière d’un tueur en série, se justifie et justitfie notre attention ?

°°°

Comment distinguer ce qui est beau de ce qui est joli ? Je ne sais plus qui affirmait que la marque du mauvais goût bourgeois, ou aujourd’hui plus souvent petit-bourgeois, est de trouver joli ce qui est beau et beau ce qui est joli.

Me rappelant notre premier séjour à Paris, avec mes parents et un oncle, je me rappelle la réaction de mon père, en parcourant la place du Tertre, à Montmartre, qui trouvait à peine jolies les aquarelles des rapins du lieu, alors que mon oncle, trouvant vraiment beau tel poulbot parigot typique, parangon de la joliesse kitsch, en fit l’acquisition « à encadrer pour le salon ».

°°°

Le sentiment de la beauté et les critères du goût dépendent-ils du niveau de culture de tel ou tel individu ? Sûrement, mais encore faudrait-il s’entendre sur ce qu’on appelle culture, et c’est là que ça se complique tant les composantes de l’éducation (par la tribu familiale ou sociale, l’école ou l’acquisition personnelle par affinité ou curiosité) sont mouvantes et changeantes selon les cultures, précisément.

Pour ce qui est des arts populaires, donc non académiques spar définition, qu’il s’agisse des arts dits premiers ou de ce qu’on appelle l’art folklorique ou encore l’art dit brut, l’évidence de la beauté me semble liée à l’intégrité de la culture dont émanent ces œuvres, en deça de leur contrefaçon signalant probablement l’acculturation des communautés et, quant aux objets, la prolifération du kitsch.

°°°

La lecture du Psaume d’amour, deuxième roman-fable d’Antonio Moresco que je découvre après La Petite lumière, et qui évoque la rencontre d’un vieux SDF et d’une merveilleuse jeune fille, me rappelle les observations et autres réflexions de Simenon sur ceux qui se retrouvent à la cloche, souvent de leur propre volonté. Je me méfie, pour ma part, de toute « poétisation » de ces destinées , mais je sais que le propos de Simenon n’est pas d’un bourgeois cherchant à se rassurer.

Je n’ai pour ma part, connu qu’un de ces types « à la dérive », que j’avais invité, un jour de neige et de froid, à se lever de son refuge improvisé, rue Saint André-des-Arts, à me suivre au restau du coin ou nous avions partagé un repas en dépit des regards désapprobateurs des serveurs. Or le gars, la quarantaine avancée, ingénieur de formation, avait choisi la rue alors qu’il avait femme et enfants adultes, lesquels l’avaient rejeté, à l’en croire, après que la boîte de province dans laquelle il travaillait l’avait licencié ; et désormais c’était à la fois par goût de la liberté, prétendait-ils, et par fierté qu’il campait dans les rues et sur les paliers des immeubles, passant beaucoup de temps à ne faire que cela : trouver un abri, au point que je me suis représenté une vie d’incessantes contraintes et autres humiliations peu compatbibles avec l’idée que je me fais de la liberté. Au demeurant, le personnage m’aura paru d’un pénible égocentrisme, ne parlant que de lui et rejetant sur les autres, sa famille, sa boîte et la société dans son ensemble, la responsabilité de ses tribulations.

°°°

À propos des laissés pour compte de la rue, le souvenir personnel me revient d’une vision singulière, sur un quai de métro de la porte de Versailles. Tard le soir, à l'écart des voyageurs attendant la prochaine rame: cette silhouette affaissée d'un type en vague pardessus à la Simenon - un clodo me dis-je avant de me rapprocher et de reconnaître Jean Ziegler et de l'embrasser ! Sacré Jean ! Lui qui aura passé l'après-midi à signer des centaines d'exemplaires de son dernier livre au Salon de Paris ! Lui qui aura sûrement repoussé vingt propositions de dîners en invoquant son agenda surbooké, seul et défait en apparence, en tout cas vanné, mais immédiatement chaleureux et disponible à l'instant !

°°°

Nous avions vingt ans et des poussières et nous étions heureux de nager dans les criques des îles bienheureuses, entre Cyclades et Sporades, mais autant que nos élancements de chair ou de chère (le soir au-dessus des moulins dans les fumées de poissons grillés que nous arrosions de vin de Samos), me restent mes errances au-dessous d'un certain volcan mexicain, sur les pas chancelants d'un consul enivré se perdant en sa Selva oscura...

°°°

Lire en Grèce, à vingt ans, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry ou Le Gai savoir de Nietzsche, vivre bonnement à l'unisson de Zorba dans le sillage des dauphins, se retrouver à Delphes au temps des fulminants oracles et courir ensuite à l'autobus bondé de gens du coin et de tendres étudiants de tous les sexes - lire et vivre aura toujours été, pour nous autres de l'université buissonnière, ce voyage à travers le temps et les lieux - et l'étude joyeuse n'en finira jamais...

Lire en Grèce, à vingt ans, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry ou Le Gai savoir de Nietzsche, vivre bonnement à l'unisson de Zorba dans le sillage des dauphins, se retrouver à Delphes au temps des fulminants oracles et courir ensuite à l'autobus bondé de gens du coin et de tendres étudiants de tous les sexes - lire et vivre aura toujours été, pour nous autres de l'université buissonnière, ce voyage à travers le temps et les lieux - et l'étude joyeuse n'en finira jamais...

Longtemps je n'ai pas su voyager: vraiment pas bien, ou parfois pire, trop seul ou trop mal dans ma peau ou fermé aux ailleurs. Ou disons que je croyais voyager en ne faisant qu'imiter et sans partage: ainsi filais-je écrire absolument un livre à Sienne dans la foulée du Condottiere, dont je revenais les mains vides; ou à Grenade retrouver Lorca qui m'échappait non moins dans les enfilades et les illusions; à Vienne au Prater ou au Café Diglas, à Cracovie ou à Sorrente dont, à tout coup, je ne voyais à peu près rien non sans poétiser à l'avenant.

Mais la vie ? Or, à Séville elle déborda cette nuit-là, je ne sais comment ni pourquoi mais je m'étais retrouvé là, dans cet obscur caveau plein d'exubérance piaffante et lancinante, dans ce tourbillon de danseuses et de chanteurs et de chanteuses et de danseurs - mais où était-elle encore, cette Totcha ? Très à l'écart je me le rappelle au moins, loin des estrades fréquentées, mais où ? Je ne saurais le dire.

Me reviennent seulement, montés du tréfonds humain, ces litanies gutturales et ces appels virulents du cante jondo et ces répons, ces croupes ondulées et ces oeillades, cette comédie des regards et ces parodies des trop vieilles ou des trop jeunes - tous ces rites de la séduction dressée dans cet affrontement constant de l'effronté et de la fatale ou de l'enjoué relançant la soumise.

Or la transe n'est rien sans être partagée, aurai-je appris cette nuit-là d'un voyage esseulé où, tôt l'aube revenue, comme un nouveau désir de rencontre me fut inspiré.

°°°

Par éclairs, la lucidité me fait voir la réalité actuelle tantôt comme un univers immense vu d’avion, d’une saisissante beauté dans sa splendeur architectureale (New York la nuit) ou déserte, et tantôt comme une colonie informatique de l’informe où toute communication réelle semble noyée dans un océan d’insignifiance. Du moins pouvons-nous, encore, nous fier à quelques-uns de nos semblables – disons quelques millions sur les quelques milliards -, et pour ma part je reste confiant en une parole personnelle non altérée et désaltérante, indépendante et bien incarnée, réellement vive et vécue.

Par éclairs, la lucidité me fait voir la réalité actuelle tantôt comme un univers immense vu d’avion, d’une saisissante beauté dans sa splendeur architectureale (New York la nuit) ou déserte, et tantôt comme une colonie informatique de l’informe où toute communication réelle semble noyée dans un océan d’insignifiance. Du moins pouvons-nous, encore, nous fier à quelques-uns de nos semblables – disons quelques millions sur les quelques milliards -, et pour ma part je reste confiant en une parole personnelle non altérée et désaltérante, indépendante et bien incarnée, réellement vive et vécue.

Ce mardi 16 février. – Après consultation à la Providence, où j’ai retrouvé ce matin le fringant et souriant Oscar Matzinger, il apparaît que mon crabe aux pinces dort en sa capsule, avérant le caractère curatif de la radiothérapie. Le bon docteur ne crie pas victoire mais se dit satisfait des résultats de la dernière analyse de mon sang précieux, révélant un taux de PSA tombé de 18 (avant la radiothérapie) à 9 (en décembre) et à 4 aujourd’hui. Pour ma part, je lui dis que, selon mon intuition métabolique, je me sens plus menacé par le cœur et la tête que par le crabe…

°°°

J’ai revu ce midi ma chère Marie-Laure, avec laquelle nous sommes restés jusqu’à trois heures de l’après-midi après avoir savouré un excellent repas au Café de l’Europe.

J’ai toujours le même plaisir reconnaissant à retrouver cette belle et bonne personne dont les colères me plaisent autant que les émois. Ainsi notre conversation s’est –elle achevée sur l’inventaire de ce qui nous touche le plus en ce bas monde, nous émeut ou nous bouleverse toujours autant, à nos âges de supposés amortis, à l’observation quotidienne des gens, des animaux ou des simples choses de la vie, au soleil ou sous la pluie. Bref, ce furent de bonnes et belles heures d’amitié comme je n’en vis plus qu’avec deux ou trois anciens collègues du journal, et peut-être moins encore , mais le « plus » de Marie-Laure vaut tous les « moins »…

°°°

De quoi a-t-on vraiment besoin, à part d’amitié et d’amour ? En ce qui me concerne je dirai : d’un carnet où écrire et d’une table pour le faire - et pour compléter ce grand confort, comme ce soir : d’une soupe à l’oignon et d’un pichet de Nero d’Avola.

°°°

Tout avait l’air extraordinairement ordinaire ce matin, et c’est alors que tu es sorti du temps, enfin tu l’as osé, enfin tu as fait ce pas de côté, enfin tu as pris ton temps et tu as vraiment regardé le monde qui, ce matin, t’est enfin apparu tel qu’il est…

°°°

Et maintenant que j’ai tout quelque chose me manque mais je ne sais pas quoi, dit celui qui ne voit pas faute de regarder alors que tout le regarde : les montagnes et la lumière du désert – tout serait à lui s’il ouvrait les yeux, mais il ne veut plus recevoir, seul l’impatiente ce tout qu’il désire comme s’il n’avait rien.

°°°

Les voir boire leur chocolat, le matin, me restera jusqu’à la fin comme une vision d’éternité : ce moment où il n’y a que ça, que la présence de l’enfant à son chocolat ; ensuite l’enfant s’en va, on reprend un peu de café, mais seule nous restera la vision de l’enfant au chocolat…

Paris, lundi 22 février. – Départ ce matin à destination de Paris. J’essaie de me rappeler quand j’y suis allé pour la dernière fois, ah oui : c’était le jour de mon rendez-vous raté avec Bernard de Fallois, suite à une hémorragie qui m’a conduit à l’Hôtel-Dieu et fait découvrir la cour des miracles de celui-ci ; et le lendemain j’ai poussé une pointe au cimetière des chiens d’Anières…

Paris, lundi 22 février. – Départ ce matin à destination de Paris. J’essaie de me rappeler quand j’y suis allé pour la dernière fois, ah oui : c’était le jour de mon rendez-vous raté avec Bernard de Fallois, suite à une hémorragie qui m’a conduit à l’Hôtel-Dieu et fait découvrir la cour des miracles de celui-ci ; et le lendemain j’ai poussé une pointe au cimetière des chiens d’Anières…

°°°

Comment ce pauvre type en est-il arrivé là ? me demandé-je tout à l’heure, sur le quai du métro à la station Montparnasse-Bienvenüe, en observant un vieux béquillard en pauvre camisole trouée et le bas du corps dissimulé par une espèce de méchant pardessus, sous lequel j’entrevis bientôt des fesses nues tandis que se répandait une immonde odeur d’aigre pissat dont le filet s’étendait au pied du personnage.

Mais quelle histoire était donc la sienne ? me dis-je à l’instant en pensant au protagoniste de la Fable d’amour d’Antonio Moresco, vieil homme perdu, autre « déchet humain » en guenilles et à la rue, qui ne se rappelle même plus ce qu’il a été avant sa déchéance : armateur ou champion automobile, savant ou grand écrivain ?

°°°

Le film Salafistes, que j’ai vu ce soir dans un cinéma proche du Luxembourg, et dont je suis sorti conforté dans ma détestation viscérale des « purs » idéologues de toute nature, a été taxé de propagande islamiste larvée par je ne sais quelle commission de censure, ce qui relève de l’imbécillité caractéristique de ceux qui ne veulent pas voir ce qui est – ici la collusion de brillants jeunes imams lettrés distillant leur doctrine, et les exécuteurs de celle-ci brandisssant leurs sabres et décapitant au nom du Miséricordieux. Or l’on reproche aux réalisateurs de ne pas dire assez que ce qu’ils montrent est abominable, comme si les faits ne parlaient pas d’eux-mêmes.

Le film Salafistes, que j’ai vu ce soir dans un cinéma proche du Luxembourg, et dont je suis sorti conforté dans ma détestation viscérale des « purs » idéologues de toute nature, a été taxé de propagande islamiste larvée par je ne sais quelle commission de censure, ce qui relève de l’imbécillité caractéristique de ceux qui ne veulent pas voir ce qui est – ici la collusion de brillants jeunes imams lettrés distillant leur doctrine, et les exécuteurs de celle-ci brandisssant leurs sabres et décapitant au nom du Miséricordieux. Or l’on reproche aux réalisateurs de ne pas dire assez que ce qu’ils montrent est abominable, comme si les faits ne parlaient pas d’eux-mêmes.

C’est exactement le même reproche que les idéologues socialistes-révolutionnaires russes faisaient à Tchékhov quand ils lui reprochaient, à propos d’un récit où il était question de voleurs de chevaux, de ne pas conclure en affirmant qu’il est mal de voler des chevaux. Et voici que des censeurs en arrivent à limiter la diffusion d’un film qu’il faudrait monter, au contraire dans les écoles, quitte à en discuter les éventuelles insuffisances ou à en compléter les lacunes historico-politiques…

°°°

Rien n’aura été noté de ce premier séjour, mais ce doit être autour de Pâques 1961 que, pour la première fois, j’ai découvert Paris avec mes parents et un oncle sémillant, réalisant un début de rêve bohème dans la foulée de ces adultes à la fois timides (surtout mon père), inquiets de la dépense (ma mère en particulier) et plus ou moins décidés à s’en payer une tranche (mon oncle y poussant) à telle ou telle table ou dans quelque caveau de chansonniers – seul l’oncle se risquant à évoquer le Moulin Rouge, sans trop insister. Or je pensais déjà, quant à moi, à un tout autre Paris.

Des fenêtres de la seconde classe du train, le spectacle de la France de l’époque m’avait impressionné par ses derniers vestiges de destruction de la guerre, et la chambre qu’avait réservée mon père à Suresnes n’était guère du genre romantique, réalisant le genre de la thurne pour commis-voyageurs à la Simenon, aux fenêtres donnant sur un canal malodorant et dont ma mère avait relevé la propreté douteuse, en tout cas sous les lits...

Cependant le Paris dont je rêvais alors tirait bel et bien son charme de ces aspects décatis qu’avait évoqués « mon » peintre préféré d’alors, ce Maurice Utrillo dont les toiles chantaient les murs lépreux ou noircis, les humbles ruelles ou les rampes poussiéreuses ou verglacées des hauts de la Butte que sommait la coupole vaguement hindoue du Sacré-Cœur.

Tel était aussi bien le vrai Paris à mes yeux : le Paris de Verlaine et du Lapin agile, de Cendrars à Montparnasse et des rapins de la Grand Chaumière dont ma première veste en velours côtelé marquait mon désir encore discret de leur ressembler.

Mon Paris rêvé s’était nourri, en outre, entre douze et treize ans, des milliers de vers de Baudelaire et Verlaine, Rimbe aux semelles de vent, Jammes avec deux m et Laforgue, Apollinaire et autres Torugo, que j’avais mémorisés le Diable sait pourquoi et qui me revenaient à travers Brassens et Léo Ferré dont mes chers parents s’effarouchaient de la verdeur mal peignée - enfin quoi l’Artiste à mes yeux se devait de crever la dalle et se répétait, à l ’instar du Rodolphe de La Bohème,« Dans ma soupente /on a la gueule en pente »…

Un siècle plus tard le cliché du Montparnasse bohème peut sembler aussi éculé que celui de Montmartre, mais je n’en démords pas quant à mon rêve, et je me réjouis de retrouver ce soir, rue de la Grande chaumière, dans les couloirs de l’hôtel aux motifs recyclant tous les grands noms de l’art et de la poésie, de Magritte à Nicolas de Staël en passant par Man Ray et Modigliani, Miller et Fitzgerald, ma carrée anthracite au plafond stellaire annonçant la couleur sur la porte avec cette citation de René Magritte : « Rien n’est confus sauf l’esprit »…

C’est pourtant l’esprit clair que nous aurons passé la soirée, avec mon compère le Savoyard, rencontré sur Facebook et avec lequel nous échangeons depuis des semaines par Messenger, à une table de cet autre mythe survivant que figure la brasserie La Coupole où nous nous sommes retrouvés pour la première fois en 3 D avant de nous régaler de foie de veau au Banyuls arrosé de Brouilly, en parlant du New York de Céline et de tant de nos lectures (je lui ai fait découvrir Christoph Ransmayr et il m’a révélé Antonio Moresco) qui n’en finissent pas de revisiter les mythes millénaires et de le revivifier - de nous faire vivre les 5000 vies, ajoutées à la nôtre par les livres, qu'évoquait un certain Umberto Eco retourné au Père l’autre jour…

°°°

À tout moment et en tout lieu nous attend un livre fait pour ce lieu ou ce moment, et ce matin c’est Le bonheur des petits poissons de Simon Leys dont chaque page me ramène au cœur de cette présence amie, hors du temps et des tribulations, que ménagent nos auteurs d’accompagnement dont mes deux plus fidèles ont été, depuis quarante ans, Charles-Albert Cingria et Anton Pavlovitch Tchékhov, entre cent autres viennent ensuite.

°°°

Georges Simenon, qui les connaissait bien, affirmait que nombre de clochards, notamment à Paris, se retrouvent à la rue par choix et parfois plus que par nécessité. J’y resongeai ces jours en croisant plusieurs fois le regard éperdu d’un tout jeune SDF à quelques pas de la brasserie La Coupole, auquel j’ai filé la pièce sans penser un instant, pour autant, qu’il était là par choix. Une chose est en effet de se trouver au bout du rouleau après une vie plus ou moins ratée, et tout autre chose d’être down and out à vingt ans et des poussières…

Ce qui est sûr, c’est que le béquillard compissé de Montparnasse-Bienvenuë, hier soir, n’attirait que des regards dégoûtés ou réprobateurs, tandis qu’un ange a été envoyé au désespéré de Fable d’amour, sous l’aspect d’une « fille merveilleuse » qui l’aborde un jour et l’enjoint de la suivre, l’emmène dans son petit chez elle et s’affaire longuement, après l’avoir aidé à se dépouiller de ses hardes puantes, à le laver et le rincer, gratter ses croûtes et traquer ses poux et autres morpions, tout ça au fil d’une scène d’une saisissante pureté – mais ou frères et sœurs CELA existe...

°°°

Ce qui est moins sûr, à mes yeux en tout cas, c’est que le Dieu des islamistes radicaux existe.

Ce qui est moins sûr, à mes yeux en tout cas, c’est que le Dieu des islamistes radicaux existe.

Du moins est-ce ce que j’aurai pensé, une fois de plus, en assistant hier à la projection du film Salafistes, rue Monsieur-le-Prince où vécut un certain Blaise Pascal, n’y entendant parler que d’un potentat céleste ordonnant surveillance et punition, dénonciation du moindre péché des autres (les pécheurs sont toujours les autres, surtout quand ils sont de nature intrinsèquement impure, tels les femmes ou les homos) et châtiment sévère mais juste : la main du voleur tranchée pour son bien, les femmes fouettées ou lapidées en public, les homos précipités du haut des murs et pour tous autres mécréants aux yeux de ce Dieu-là (ou plutôt à ceux de ses prétendus fidèles), pour leur bien aussi cela va sans dire : le sabre ou la balle dans la nuque.

Or on l’aura remarqué dans la foulée : pas une femme dans Salafistes, sauf quelques-unes aussitôt sommées de se voiler, ou cette unique maligne Malienne sûrement sorcière - mais que deviendrait en ces lieux la « fille merveilleuse » du vieil Antonio ?

°°°

Proust a évoqué mieux que personne la magie et la musique des noms de France noble ou populaire, et Paris en a été de tout temps, et en reste aujourd’hui, un prodigieux creuset.

J’ai quitté ce matin la rue de la Grande Chaumière pour me retrouver à la Butte-aux-Cailles en remontant la rue des Cinq Diamants. Je ne sais ce qui m’a amené un jour dans ce quartier un peu décentré du XIIIe arrondissement cher à l'ami Pierre Gripari : peut-être ce seul nom détourné, sur l’enseigne d’un café récent, en Butte-aux-piafs, ou peut-être le désir de voir à quoi ressemblait la place Paul Verlaine, au milieu de laquelle un puits de l’eau la plus pure, tirée de plus de six cents mètres de profondeur, filtrée par les sables et réchauffée par les entrailles de la terre mère, désaltère et garantit, aujourd'hui encore, longue vie aux gens du quartier ?

Depuis les premiers graffitis rabelaisiens adornant les trop sorbonnicoles ou sorbonnagres murs du temple de la scholastique, relancés de générations en générations depuis Alcofribas Nasier jusque sur les barricades de la Commune et du Quartier latin en mai 68 où l’on crut bon de réaffirmer que « les murs ont la parole », le Gavroche parisien n’a cessé de réinventer l’art de la vanne ou du horion, des lazzi ou de la pique signifiant pis que pendre, et c’est avec certain ravissement que j’ai vérifié ces jours, dans ces quartiers point trop touchés par l’aplatissement et l’avachissement du luxe ou de la fonctionnalité bétonnée, entre le Montrouge de Robert Doisneau et le Ménilmontant de Carné et Prévert, moult inscriptions murales réjouissantes et autres saillies verbales ou graphiques.

Loin de moi l’intention de me la jouer Jack Lang en donnant trop de galon bourgeois à l’art du tag, qui n’en demande pas tant, mais le fait est que les murs parlent, et pas que dans les quartiers dits pittoresques; et j’ai gardé comme une relique la petite photo que m’a envoyée un jour mon ami Thierry Vernet, d’une inscription en grandes lettres sur un mur des hauts de Belleville : LES MURS DE BABYLONE NE NOUS FONT PLUS BANDER ; surtout m’a épaté, pour en revenir à la Butte-aux-Cailles, la foison de peintures punkoïdes d’une fantaisie brute qui se retrouve désormais un peu partout, de l’Italie de Ceronetti au Bronx de Basquiat, mais avec ce ton Titi propre à Paname...

°°

Lorsque Pierre ou Paule me demandent ce qu’il faut lire de Georges Haldas, je leur recommande de commencer par le début, c’est à savoir Boulevard des Philosophes et Chronique de la rue Saint-Ours, les livres dédiés respectivement au père et à la mère, non sans citer aussi la constellation des carnets de L’Etat de poésie et, pour le fin bec, La Légende des repas ou, pour les épiphanies quotidiennes, La Légende du football ou La Légende des cafés.

S’il y a bien quelque chose d’un peu touristique dans l’évocation souvent convenue de la relation entretenue par certains écrivains et certains cafés (Ramon Gomez de La Serna au Café Pombo de Madrid, Joyce à L’Odéon de Zurich ou Haldas Chez Saïd, entre tant d’autres), ce qu’écrit Haldas des cafés genevois va bien plus loin que le pittoresque en restant au plus près de la vie et des gens que tous les jours il y observe, puisqu’il écrit et vit aussi bien au café, et La Légende des cafés cristallise ainsi l’univers même du poète, rages et bonheurs confondus.

J’ai rencontré Haldas en 1974 au Domingo, son pied-à-terre de l’époque, où il m’a incité à me méfier du diable qu’il y a sous le paletot de chaque écrivain, et je me souviens que ces deux ou trois heures passées ensemble l’avaient été comme hors du temps, dans un cercle enchanté que j’ai retrouvé à chaque fois que nous nous sommes revus, à la Brasserie hollandaise ou Chez Saïd, vingt ans durant ou presque.

Par la suite, le diable qu’il y a sous le paletot de chaque écrivain nous a quelque peu éloignés l’un de l’autre, mais nos « minutes heureuses » passées au café me restent inoubliables.

°°°

D’aucuns prétendent que Paris fout le camp, se lamentent comme le faisait Albert Cossery dans la partie restau chic de l’Emporio Armani où il m’avait donné rendez-vous pour vitupérer les magnifiques garçons qui le servaient - symboles n’est-ce pas de la terrible décadence frappant ce quartier de Saint Germain-des-Prés dont lui-même avait été un acteur combien viveur et jouisseur en sa dégaine de dandy levantin -, et diverses librairies mythiques avaient bel et bien disparu ou étaient en voie d’être remplacées par des boutiques de luxe, mais l’optimisme a toujours guidé mes pas et cela m’a aidé à voir que la bohème d’antan et le vif popu se déplaçaient même si Chartier restait Chartier après la disparition de Julien…

Or ce matin, trois mois après les affreux attentats, un vieux garçon aussi stylé que ceux de Proust au Ritz me propose, au Select de Montparnasse, un Café complet tandis qu’un jeune rayon de soleil caresse les têtes des bonnes gens qu’il y a là.

Vous avez dit Vigipirate ? Pas trace. Vous pensez que le massacre aveugle du Bataclan et environs a radouci et rapproché les Parisiens parfois si rogues ? C’est possible. Or passant du semi-chic montparno au carrément popu Le Havane, sous le métro aérien de Corvisart, où je lape ma soupe de midi avant une station au Bouche à oreilles de la place Paul Verlaine, je retrouve partout Paris et ses légendes éteintes ou relancées.

Je me rappelai le côté théâtre du Café Francis pour l’avoir découvert à l’invite de Bernard de Fallois, et quelques années plus tard nous y étions revenus avec ma bonne amie, où la Comtesse nous avait élus ses fiancés préférés.

Figure post-proustienne aussi opulente que nostalgique, établie à demeure au Georges V et n’en finissant pas de conspuer elle aussi l’époque, la Comtesse nous avait frappés par son mélange de gouaille impertinente et parigote quoique de la haute (« Vous savez, avec l’âge, on ose enfin dire ce qu’on pense ! »),et par la bienveillance tendrement généreuse avec laquelle elle nous enjoignait de vivre - et cent glaces alentour multipliaient la vision du joli trio de la rutilante descendante des Guermantes et des tourtereaux.

Et ce soir ces glaces étaient celles de la Brasserie Lipp, où mon compère Florian le Savoyard, rencontré sur Facebook et devenu l’un de mes complices de lecture de ces derniers temps, avait tenu à m’inviter à son tour, moi qui avait passé cent fois devant l’enseigne au prestige littéraire certes en déclin mais de fameuse mémoire, sans y pénétrer pourtant, faute d’envie snob ou d’occasion.

Or chez Lipp ou ailleurs, sous les plafonds peinturlurés art déco de Vagenende ou dans n’importe quel troquet des Batignolles ou de la Contrescarpe, au Café de la Butte-aux-Piafs, à La Coupole ou au Rosebud, enseignes qui en jettent ou pas, sommelières sympas ou serveurs claqués: qu’importe aux amis si la magie du café revit, à Paris ou ailleurs…

°°°

J’espère que ma peinture tiendra, sans craquelures », écrivait Pierre Bonnard dans ses carnets. « Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l’an 2000 avec des ailes de papillon ».

Or j’ai vérifié la chose sur pièces, d’abord chez les mécènes Hahneloser de Berne, qui ont plus de vingt Bonnard à la maison et que j’ai donc pu scruter longuement et vraiment de tout près, ensuite à la Fondation Philips de Washington, où je me trouvais à peu près seul ce jour-là avec ma loupe spéciale, et enfin au musée de Sheffield qui ne compte qu’une pièce mais ô combien propice à la démonstration que le mystère de l’incarnation vaut même pour une femme qui se déshabille, comme le montre le Nu aux bas noirs, daté 1900, et que j’ai pu examiner en me juchant discrètement sur un escabeau avant de conclure au soulagement posthume des mânes de Bonnard: point de craquelures ! Ergo : la peinture respectueuse de la matière, de Lascaux à Soutine ou de Giotto à Renoir, ne vieillit pas.

Or j’ai vérifié la chose sur pièces, d’abord chez les mécènes Hahneloser de Berne, qui ont plus de vingt Bonnard à la maison et que j’ai donc pu scruter longuement et vraiment de tout près, ensuite à la Fondation Philips de Washington, où je me trouvais à peu près seul ce jour-là avec ma loupe spéciale, et enfin au musée de Sheffield qui ne compte qu’une pièce mais ô combien propice à la démonstration que le mystère de l’incarnation vaut même pour une femme qui se déshabille, comme le montre le Nu aux bas noirs, daté 1900, et que j’ai pu examiner en me juchant discrètement sur un escabeau avant de conclure au soulagement posthume des mânes de Bonnard: point de craquelures ! Ergo : la peinture respectueuse de la matière, de Lascaux à Soutine ou de Giotto à Renoir, ne vieillit pas.

°°°

Il n’y a, au musée de l’Orangerie, qu’une salle consacrée à Soutine, mais c’est là que ça se passe : là que ça gicle encore sur la toile dans le vacillement tellurique des paysages et des bâtisses semblant danser une sarabande martelée par le tambourin de Baba-Yaga ; là que les rouges et les noirs et les verts et les blancs continuent de signifier la passion pure de Chaïm au gros pif et aux lèvres de mérou ; là que les bleus pâles et les jaunes pisseux opposent leurs horizontales de steppes exténuées aux verticales des portraits - et que je te consacre L’enfant de chœur en l’affublant d’un cadre doré à moulures qui n’ôtent rien de son âme essentielle à cette représentation sans craquelures de la pauvre chair humaine dont les os verdissent Dieu sait où...

Il n’y a, au musée de l’Orangerie, qu’une salle consacrée à Soutine, mais c’est là que ça se passe : là que ça gicle encore sur la toile dans le vacillement tellurique des paysages et des bâtisses semblant danser une sarabande martelée par le tambourin de Baba-Yaga ; là que les rouges et les noirs et les verts et les blancs continuent de signifier la passion pure de Chaïm au gros pif et aux lèvres de mérou ; là que les bleus pâles et les jaunes pisseux opposent leurs horizontales de steppes exténuées aux verticales des portraits - et que je te consacre L’enfant de chœur en l’affublant d’un cadre doré à moulures qui n’ôtent rien de son âme essentielle à cette représentation sans craquelures de la pauvre chair humaine dont les os verdissent Dieu sait où...

Soutine descend de Goya, notamment par ses bœufs écorchés que Francis Bacon ressuscitera à sa façon, mais ces trois peintres ne bravent le temps, comme Bonnard, que par ce mystère de l’incarnation révélé par la matière bonnement transfigurée, dans l’observance stricte ou bousculée (question de société et de tempérament) d’un métier.

Sortant de l’Orangerie, où je suis allé vérifier l’absence de craquelures de la Jeune Anglaise et du Petit pâtissier de Soutine, tandis qu’une gosse de sept ou huit ans porteuse d’un lapin de peluche restait sidérée devant tel Garçon d’honneur à grande mains d’étrangleur d’un vieux rose également pur de toute craquelure, je me suis rappelé que le souci de fraîcheur de Pierre Bonnard le poussait, de temps à autre, à se rendre lui-même dans telle ou telle exposition de ses œuvres, muni d’une petite boîte de couleurs dont il faisait usage en douce « sur pièce » ; et telle image en appelant une autre, j’ai revu notre amie Floristella Stephani, peintre et restauratrice d’art ancien de son métier, penchée de longues heures, dans son atelier de la rue des Envierges, sur quelque toile de petit maître ancien menacée de craquelures…

°°°

Paris, pour moi, c’est partout ; et le Paris que j’aime est partout parfait. D’aucuns se sont lamentés à la disparition de la librairie La Hune,sur le boulevard Saint-Germain, après celle du Divan et d’autres fleurons germano-pratins, mais faut-il en conclure pour autant que Paris n’est « plus ça » ?

Ce n’est pas du tout mon avis. Bien entendu, le Saint Germain-des-Prés mythique de Vian et Greco n’existe plus et ce n’est pas d’hier, mais le déplorer, ou dénigrer le Montparnasse actuel au prétexte qu’on n’y trouve plus de bouchons où rencontrer Modigliani et quelque femme fatale, ou Cendrars ou Zadkine, me semble aussi vain que regretter le temps des rues médiévales bien fienteuses de François Villon, ou les maisons spéciales où le baron Charlus se faisait fouetter par de jeunes Apaches.

Tout se déplace à vrai dire, et c’est ainsi que l’on a transité naguère du Marais aux bistrots de la rue de la Roquette, et si La Hune n’est plus je me réjouis d’avoir découvert ces jours l’épatante librairie de L’Atelier, sur les hauts de Belleville, dont le choix du tenancier me donne à penser que rien n’est perdu.

L’on me dit par ailleurs que plus personne ne lit, ou que la daube commerciale a tout nivelé. Eh bien, passez donc à L’Atelier, entre cent autres librairies parisiennes, et voyez les gens lire dans le métro et un peu partout…

J’ai commencé à découvrir Paris en 1974, lors d’un séjour prolongé à la rue de la Félicité, dans le quartier des Batignolles, dans une mansarde jouxtant celle d’un vieux couple de Russes tendrement chamailleurs (lui chauffeur de taxi rangé des voitures, et elle couturière à façon).

J’ai découvert Paris en prenant tous les jours le métro de la station Wagram à n’importe où, du cimetière des chiens d’Anières à Montrouge où j’ai rencontréRobert Doisneau, en passant par Versailles et Levallois ou le grand corps malade bien vivant de Saint-Denis et le Kremlin du Colonel-Fabien.

J’ai découvert Paris en prenant tous les jours le métro de la station Wagram à n’importe où, du cimetière des chiens d’Anières à Montrouge où j’ai rencontréRobert Doisneau, en passant par Versailles et Levallois ou le grand corps malade bien vivant de Saint-Denis et le Kremlin du Colonel-Fabien.

Or me revoici à la rue de la Félicité et c’est le masque : rue barrée, plus un café (ah le souvenir de l’Algérien mal luné d’a côté !) ni aucune autre boutique à l’exception decette sinistre galerie d’art à la gloire du ciment ! Mais je me suis juré de ne pas en tirer de conclusion, donc passons : c’est d'ailleurs ailleurs que ça se passe.

C’est dans la petite librairie de L’Atelier (métro Jourdain ou Pyrénées) que j’ai déniché ce minuscule exemplaire (8x11cm) des éditions Cent Pages Cosaques (sic) consacré à l’un des sommets de la littérature mondiale et environs, à savoir : le récit de la mort de la grand-mère du Narrateur, dans la Recherche, assorti d’une postface de Bernard Frank qui illustre à merveille le style délié, fluide et pur, de la ligne claire française courant de La Fontaine à Stendhal jusqu’à Chardonne, Morand et Léautaud, entre cent autres.

J’ai (re) découvert cette ligne claire en m’imprégnant, à matinées faites, des milliers de pages du Journal littéraire de Paul Léautaud dont l’intégralité de l’édition du Mercure se trouvait dans la mansarde que m’avait louée mon ami Germain Clavien, et j’ai retrouvé cette même ligne claire dans le romans et les nouvelles de Marcel Aymé dont un autre ami écrivain, Pierre Gripari, m’avait dressé l’inventaire durant un parcours de métro nous conduisant des abords de la rue Broca, où il créchait, à la Butte-aux-Cailles où nous allions nous rafraîchir(c’était l’été) à la piscine de la place Paul Verlaine.

Mais assez de Paris pour aujourd’hui, car il n’y pas de bon bec que Paris ni de seule ligne claire à la française dans la foison des écritures.

Or demain, avec Lady L. cette fois, nous remonterons à ses sources bataves par Bois-le-Duc où nous nous replongerons dans le chaudron de Jérôme Bosch, puis ce sera le Bruges de Brel et de Breughel, et ensuite voile au sud sur la Bretagne et le marais poitevin, sans manquer Nantes et les otaries du zoo de la Flèche, stars de la télé dont nous nous impatientons de vérifier l’existence en 3D…

Ce lundi 29 février. – Mon escapade parisienne m’a fait du bien en me replongeant dans une matière de mémoire que mes rêveries itinérantes ont réactivées, et c’est cela le voyage, qui peut se faire sur place ou en déplacement, selon l’humeur. Il va de soi que le déplacement favorise souvent la découverte imprévue, pour peu qu’on ait les yeux ouverts, surtout dans la grande ville, mais ce n’est pas automatique, et d’aucuns en voient autant en voyageant « autour de leur chambre », etc.

°°°

En reprenant mes carnets de 1988-89 pour y retrouver la page du Matin consacrée à ma rencontre avec Patricia Highsmith, à Aurigeno, après avoir recopié les trois pages que j’avais données au Magazine littéraire, je suis retombé sur mes articles (édito et présentation du livre) parus sur Les versets sataniques de Salman Rushdie, dont j’avais pris la défense contre cet imbécile d’Edgar Schneider, mon voisin de bureau à la tour de l’avenue de la Gare, qui avait signé un billet dans lequel il traitait Rushdie de littérateur inconnu en mal de publicité. Sur quoi, datant des mêmes années, j’ai retrouvé les évocations de mes rencontres les plus mémorables avec Milan Kundera et Alvaro Mutis, John Irving et Robert Doisneau, Doris Lessing et William Styron, etc..

°°°

En date du 12 octobre 1984, je notais ceci dans mes carnets : « Je suis à Paris comme chez moi, et comme partout ailleurs d’ailleurs. La chaussée élastique de New York ou de San Francisco accueille mon pas avec la même souplesse molleuse que le macadam de la bouquinerie géante de Kanda, à Tokyo, bref la forêt de la grande ville me convient autant que les grands bois de mon adolescence songeuse.

°°°

Et cette autre note épatante : « Richard Aeschlimann me dit qu’après la mort de Bingo, Czapski lui a fait remarquer du ton le plus assuré : « Alors il est au ciel ». Et d’ajouter en bon chrétien ami des chiens : « Parce que si Bingo n’est pas au ciel, c’est qu’il n’y a pas de ciel »...

C'est peut-être vrai pour les écrivains qui ont roulé leur bosse, ça l'est moins pour les jeunes scribouillards, qui feraient mieux d'aller voir la lumière du jour plus souvent. Ils ont parfois de la chance, le hasard fait parfois irruption dans leur inquiète retraite, à la manière de ce sac à main que la vie a déposé, une nuit, dans notre jardin, par le truchement de quelque voleur de poule qui cherchait un coin isolé pour explorer son butin. C'est toujours assez glauque, un sac à main éventré dans les herbes hautes. C'est un peu comme découvrir un cadavre (toute proportion gardée bien sûr, je ne tiens pas à vérifier la validité de ma comparaison, je me contente volontiers du sac à main). Il y a là toute une intimité profanée, les reliefs d'une existence, le souvenir d'un instant qu'on imagine violent, d'autant plus violent que la délinquance est rare. La victime n'a pas vingt-cinq ans, son visage sourit encore, sur la carte d'identité abandonnée dans les herbes hautes. C'est important, une carte d'identité, sans elle il est impossible de circuler. Elle est délivrée par Israël, via l'Autorité Palestinienne, et les procédures de renouvellement sont longues et compliquées.

C'est peut-être vrai pour les écrivains qui ont roulé leur bosse, ça l'est moins pour les jeunes scribouillards, qui feraient mieux d'aller voir la lumière du jour plus souvent. Ils ont parfois de la chance, le hasard fait parfois irruption dans leur inquiète retraite, à la manière de ce sac à main que la vie a déposé, une nuit, dans notre jardin, par le truchement de quelque voleur de poule qui cherchait un coin isolé pour explorer son butin. C'est toujours assez glauque, un sac à main éventré dans les herbes hautes. C'est un peu comme découvrir un cadavre (toute proportion gardée bien sûr, je ne tiens pas à vérifier la validité de ma comparaison, je me contente volontiers du sac à main). Il y a là toute une intimité profanée, les reliefs d'une existence, le souvenir d'un instant qu'on imagine violent, d'autant plus violent que la délinquance est rare. La victime n'a pas vingt-cinq ans, son visage sourit encore, sur la carte d'identité abandonnée dans les herbes hautes. C'est important, une carte d'identité, sans elle il est impossible de circuler. Elle est délivrée par Israël, via l'Autorité Palestinienne, et les procédures de renouvellement sont longues et compliquées.

C’est l’une des nouvelles à dormir debout qu’a publiées récemment l’auteur belge Bernard Quiriny, sous le titre de Contes carnivores préfacées par Enrique Vila-Matas qui tient l’auteur en grande estime. Ou vous pourriez prêtez à votre jeune fille la destinée de la servante de Son Excellence, l’évêque d’Argentine à deux corps. Je dis bien : à deux corps, mais gratifié d’une seule âme par le Seigneur. D’où complications pour l’intéressé, comme il aurait pu en aller aussi de votre jeune fille amoureuse for ever ever ever d’on ne sait toujours pas qui. Vous avez préservé son secret, tandis que j’ai violé celui de mes squatters.

C’est l’une des nouvelles à dormir debout qu’a publiées récemment l’auteur belge Bernard Quiriny, sous le titre de Contes carnivores préfacées par Enrique Vila-Matas qui tient l’auteur en grande estime. Ou vous pourriez prêtez à votre jeune fille la destinée de la servante de Son Excellence, l’évêque d’Argentine à deux corps. Je dis bien : à deux corps, mais gratifié d’une seule âme par le Seigneur. D’où complications pour l’intéressé, comme il aurait pu en aller aussi de votre jeune fille amoureuse for ever ever ever d’on ne sait toujours pas qui. Vous avez préservé son secret, tandis que j’ai violé celui de mes squatters.  Passionnant ? Absolument pas : misérable. Sans trace de joie de vivre (sauf au début et ensuite par sursauts) ni de fantaisie imaginative : un tissu de considérations pseudo-philosophiques et de dialogues de sourds (car les rédacteurs de ce journal se parlaient par ce truchement), avec quelque chose de pathétique dans le vide de l’observation et du sentiment. Je me dis alors qu’il y avait là la matière d’un roman d’une forme originale, mais ce n’est qu’aujourd’hui que je me sentirais la capacité, je veux dire : l’imagination, de m’y colleter.

Passionnant ? Absolument pas : misérable. Sans trace de joie de vivre (sauf au début et ensuite par sursauts) ni de fantaisie imaginative : un tissu de considérations pseudo-philosophiques et de dialogues de sourds (car les rédacteurs de ce journal se parlaient par ce truchement), avec quelque chose de pathétique dans le vide de l’observation et du sentiment. Je me dis alors qu’il y avait là la matière d’un roman d’une forme originale, mais ce n’est qu’aujourd’hui que je me sentirais la capacité, je veux dire : l’imagination, de m’y colleter.  L’imagination d’un conteur à la Gripari, comme celle de l’auteur des Contes carnivores, ou celle de Cortazar dont on vient de ressortir les nouvelles en Quarto, semblent ressortir à l’invention pure. On se rappelle aussi Les Aventures d’Arthur Gordon Pym, cette merveille étrange. Pourtant vous avez raison de penser que ces histoires apparemment extraordinaires procèdent elles aussi d’une expérience et d’un savoir d’acquisition. Gripari a évoqué, dans Pierrot la lune, sa vie personnelle où l’imagination ne semble jouer aucun rôle, au contraire de ses merveilleux contes pour enfants ou de ses nouvelles plus ou moins fantastiques. A y regarder de plus près, on constate qu’il en va tout autrement. A contrario, certains univers qui semblent découler de prodiges d’imagination, notamment dans la science fiction, se réduisent souvent à des clichés répétitifs et autres gadgets mécaniques. Votre sac est une auberge espagnole : vous y trouverez ce que vous y fourrerez.

L’imagination d’un conteur à la Gripari, comme celle de l’auteur des Contes carnivores, ou celle de Cortazar dont on vient de ressortir les nouvelles en Quarto, semblent ressortir à l’invention pure. On se rappelle aussi Les Aventures d’Arthur Gordon Pym, cette merveille étrange. Pourtant vous avez raison de penser que ces histoires apparemment extraordinaires procèdent elles aussi d’une expérience et d’un savoir d’acquisition. Gripari a évoqué, dans Pierrot la lune, sa vie personnelle où l’imagination ne semble jouer aucun rôle, au contraire de ses merveilleux contes pour enfants ou de ses nouvelles plus ou moins fantastiques. A y regarder de plus près, on constate qu’il en va tout autrement. A contrario, certains univers qui semblent découler de prodiges d’imagination, notamment dans la science fiction, se réduisent souvent à des clichés répétitifs et autres gadgets mécaniques. Votre sac est une auberge espagnole : vous y trouverez ce que vous y fourrerez. Pour ma part, je vous laisse ce pardessus oublié par mes squatters avec leur journal. Jetez-le sur les épaules de votre imagination....

Pour ma part, je vous laisse ce pardessus oublié par mes squatters avec leur journal. Jetez-le sur les épaules de votre imagination....

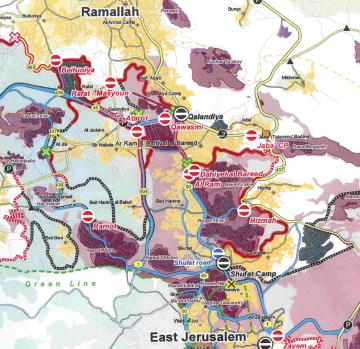

Ce n'est pas juste une image, c'est une réalité, je l'aie vue de mes yeux. Une association israélienne organisait des visites de Jérusalem et de ses alentours, les maisons détruites et les colonies en construction, tous les méfaits de l'Occupation. Notre bus avait suivi le mur, sur une centaine de mètres, jusqu'à une brèche. Une brèche comme il y en a des dizaines, mais impraticable, ce jour-là, parce qu'une jeep la surveillait. Le bus s'arrête, et c'est là que nous avons vu le petit spectacle, comme mis en scène exprès pour nous, cette femme qui s'avance, sa robe poussiéreuse, elle a dû marcher longtemps, elle a dû escalader les blocs de béton, elle porte son enfant, le soldat refuse de la laisser passer. J'avais l'impression de voir un cliché, une actrice sortie d'un mauvais documentaire de propagande. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a rien de plus universel que la souffrance d'une mère luttant pour soigner son enfant… et pourtant ça ne marche pas, l'image ne m'émeut pas, pas immédiatement – malgré ses détails, la poussière, son visage fatigué, l'image se surimpose à d'autres images identiques, elle perd de son sens, de sa réalité. La scène a été vue trop souvent, trop souvent décrite, elle est usée.

Ce n'est pas juste une image, c'est une réalité, je l'aie vue de mes yeux. Une association israélienne organisait des visites de Jérusalem et de ses alentours, les maisons détruites et les colonies en construction, tous les méfaits de l'Occupation. Notre bus avait suivi le mur, sur une centaine de mètres, jusqu'à une brèche. Une brèche comme il y en a des dizaines, mais impraticable, ce jour-là, parce qu'une jeep la surveillait. Le bus s'arrête, et c'est là que nous avons vu le petit spectacle, comme mis en scène exprès pour nous, cette femme qui s'avance, sa robe poussiéreuse, elle a dû marcher longtemps, elle a dû escalader les blocs de béton, elle porte son enfant, le soldat refuse de la laisser passer. J'avais l'impression de voir un cliché, une actrice sortie d'un mauvais documentaire de propagande. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a rien de plus universel que la souffrance d'une mère luttant pour soigner son enfant… et pourtant ça ne marche pas, l'image ne m'émeut pas, pas immédiatement – malgré ses détails, la poussière, son visage fatigué, l'image se surimpose à d'autres images identiques, elle perd de son sens, de sa réalité. La scène a été vue trop souvent, trop souvent décrite, elle est usée. Et alors je comprends ce qui ne marche pas, dans cette image, le détail qui cloche : c'est le foulard. Non pas parce qu'il fait de cette femme une musulmane, ce qui en ces temps d'islamophobie ne constitue pas le meilleur passeport, mais parce qu'il fait d'elle une Palestinienne. Elle n'est plus la femme, la mère : elle est la Palestinienne, et ça ne veut plus rien dire parce qu'on l'a vue trop souvent, ça va, on connaît ça, la pauvre Palestinienne avec son gamin, devant la jeep, sur fond de béton. C'est le syndrome du bambin africain avec son ventre gonflé.

Et alors je comprends ce qui ne marche pas, dans cette image, le détail qui cloche : c'est le foulard. Non pas parce qu'il fait de cette femme une musulmane, ce qui en ces temps d'islamophobie ne constitue pas le meilleur passeport, mais parce qu'il fait d'elle une Palestinienne. Elle n'est plus la femme, la mère : elle est la Palestinienne, et ça ne veut plus rien dire parce qu'on l'a vue trop souvent, ça va, on connaît ça, la pauvre Palestinienne avec son gamin, devant la jeep, sur fond de béton. C'est le syndrome du bambin africain avec son ventre gonflé. Elle réussit à s'approcher de notre bus, elle est prête à tout, elle nous interpelle, elle veut aller à l'hôpital. Vous imaginez combien on peut être à l'aise, assis derrière la vitre d'un bus climatisé, avec une femme en contrebas, qui vous supplie de l'aider. Notre guide sort du bus, il est israélien, il parlemente avec le soldat, il désigne la femme, il désigne le mur, il désigne l'enfant, il s'énerve. Le soldat se retient, gêné sans doute par nos regards, mais il ne cède pas.

Elle réussit à s'approcher de notre bus, elle est prête à tout, elle nous interpelle, elle veut aller à l'hôpital. Vous imaginez combien on peut être à l'aise, assis derrière la vitre d'un bus climatisé, avec une femme en contrebas, qui vous supplie de l'aider. Notre guide sort du bus, il est israélien, il parlemente avec le soldat, il désigne la femme, il désigne le mur, il désigne l'enfant, il s'énerve. Le soldat se retient, gêné sans doute par nos regards, mais il ne cède pas.

Le grand Ramuz l’écrit pendant la guerre 14-18. Alors que le pauvre Cendrars, engagé volontaire, saigne sur un brancard avant de se faire amputer et de vivre des jours hallucinants dans la chambre d’un jeune soldat qui crèvera de façon atroce, littéralement achevé par un officier chirurgien (c’est raconté dans J’ai saigné), Ramuz écrit comme ça que certes, c’est bien affreux de penser que des milliers de jeunes Français sont en train de mourir dans les tranchées, mais que de penser cela aussi est une souffrance, au moins aussi douloureux que de le vivre. Eh bien non : ce n’est pas pareil. La pesée des douleurs est une opération tout à fait impossible, mais disons que certaines situations « limites », vécues par nos frères humains, appellent un minimum de réserve de la part des « privilégiés » que nous sommes, étant entendu que cette appellation cache souvent de grandes détresses. Bref, parlons de ce que nous voyons et vivons, de ce qui nous révolte et qui nous enrage ou nous encourage au contraire.

Le grand Ramuz l’écrit pendant la guerre 14-18. Alors que le pauvre Cendrars, engagé volontaire, saigne sur un brancard avant de se faire amputer et de vivre des jours hallucinants dans la chambre d’un jeune soldat qui crèvera de façon atroce, littéralement achevé par un officier chirurgien (c’est raconté dans J’ai saigné), Ramuz écrit comme ça que certes, c’est bien affreux de penser que des milliers de jeunes Français sont en train de mourir dans les tranchées, mais que de penser cela aussi est une souffrance, au moins aussi douloureux que de le vivre. Eh bien non : ce n’est pas pareil. La pesée des douleurs est une opération tout à fait impossible, mais disons que certaines situations « limites », vécues par nos frères humains, appellent un minimum de réserve de la part des « privilégiés » que nous sommes, étant entendu que cette appellation cache souvent de grandes détresses. Bref, parlons de ce que nous voyons et vivons, de ce qui nous révolte et qui nous enrage ou nous encourage au contraire.

On arrive au checkpoint, enfin, un beau, bien construit, avec mirador et tout, et qui ne manque pas de personnel, il y a le bidasse du mirador, trois qui discutent en bas, trois autres qui contrôlent les papiers. Ils doivent crever de chaud, sous leurs casques et leurs gilets pare-balles, et le poids du fusil qui leur ronge l'épaule… On nous demande nos papiers, bien sûr, et bien sûr on nous demande notre nationalité, et comme à chaque fois nous répondons en grommelant que cette information figure, elle aussi, sur les passeports qu'ils font semblant de feuilleter, qu'ils tiennent à l'envers. Cela arrive souvent, de se retrouver face à des soldats quasi analphabètes, qui ne parlent qu'hébreu, et parfois russe, ou une quelconque langue éthiopienne, s'ils n'ont pas oublié leur pays d'origine. C'est un droit inaliénable, de ne pas parler anglais, mais ici cette ignorance est un peu dangereuse, quand on tient un fusil. On est plus facilement amené à utiliser d'autres modes de communication, surtout quand on a vingt ans, qu'on est énervé par la chaleur et par la fatigue.

On arrive au checkpoint, enfin, un beau, bien construit, avec mirador et tout, et qui ne manque pas de personnel, il y a le bidasse du mirador, trois qui discutent en bas, trois autres qui contrôlent les papiers. Ils doivent crever de chaud, sous leurs casques et leurs gilets pare-balles, et le poids du fusil qui leur ronge l'épaule… On nous demande nos papiers, bien sûr, et bien sûr on nous demande notre nationalité, et comme à chaque fois nous répondons en grommelant que cette information figure, elle aussi, sur les passeports qu'ils font semblant de feuilleter, qu'ils tiennent à l'envers. Cela arrive souvent, de se retrouver face à des soldats quasi analphabètes, qui ne parlent qu'hébreu, et parfois russe, ou une quelconque langue éthiopienne, s'ils n'ont pas oublié leur pays d'origine. C'est un droit inaliénable, de ne pas parler anglais, mais ici cette ignorance est un peu dangereuse, quand on tient un fusil. On est plus facilement amené à utiliser d'autres modes de communication, surtout quand on a vingt ans, qu'on est énervé par la chaleur et par la fatigue. On passe, la route cahote sur trois cents mètres, jusqu'à une pauvre guérite qui tremble dans la chaleur, sur laquelle flotte un drapeau palestinien. Le soldat est armé, lui aussi, mais seul. Il nous demande d'où on vient, garez-vous sur le côté. Je sors de la voiture, empli d'une divine colère, je lui dis que merde, on a attendu une demi-heure chez les autres, là, il va pas nous faire chier lui aussi ! Il me regarde, sérieux comme la mort. Il ignore les passeports que je lui tends. Il me redemande d'où on vient. Je suis suisse, elle italienne. Oh, dit-il en anglais cette fois, pour montrer qu'il en connaît deux mots, des mots prononcés lentement, bien détachés, she is italian… et puis un sourire éclatant s'ouvre dans son visage brun, Welcome to Jericho !

On passe, la route cahote sur trois cents mètres, jusqu'à une pauvre guérite qui tremble dans la chaleur, sur laquelle flotte un drapeau palestinien. Le soldat est armé, lui aussi, mais seul. Il nous demande d'où on vient, garez-vous sur le côté. Je sors de la voiture, empli d'une divine colère, je lui dis que merde, on a attendu une demi-heure chez les autres, là, il va pas nous faire chier lui aussi ! Il me regarde, sérieux comme la mort. Il ignore les passeports que je lui tends. Il me redemande d'où on vient. Je suis suisse, elle italienne. Oh, dit-il en anglais cette fois, pour montrer qu'il en connaît deux mots, des mots prononcés lentement, bien détachés, she is italian… et puis un sourire éclatant s'ouvre dans son visage brun, Welcome to Jericho !

Comme le dit et le répète le Gentiluomo, qui incarne à mes yeux l’humaniste sans illusions comme le sont souvent les médecins et les avocats, rien ne va plus en Italie où se répandent outrageusement la corruption et la vulgarité, dans une espèce de mauvais feuilleton dont la télévision relance chaque jour les nouveaux épisodes. Cela étant, rien ne lui fait tant plaisir que je lui dise et lui répète ce que nous aimons des Italiens et de la culture italienne, de la cuisine italienne (dont la Professorella perpétue l’art avec une délicatesse sans faille) et du cinéma italien qui est l’émanation pure et simple de son peuple, ainsi qu’il nous le racontait ce soir en évoquant la façon de sa chère petite mère, au soir de son mariage avec la Professorella, de les accompagner jusqu’à leur maison et jusqu’à leur lit, temporisant à qui mieux mieux avant que sa jeune épouse ne fasse comprendre à sa chère belle-mère que, n’est-ce pas, c’était le moment de céder le pas et la place…

Comme le dit et le répète le Gentiluomo, qui incarne à mes yeux l’humaniste sans illusions comme le sont souvent les médecins et les avocats, rien ne va plus en Italie où se répandent outrageusement la corruption et la vulgarité, dans une espèce de mauvais feuilleton dont la télévision relance chaque jour les nouveaux épisodes. Cela étant, rien ne lui fait tant plaisir que je lui dise et lui répète ce que nous aimons des Italiens et de la culture italienne, de la cuisine italienne (dont la Professorella perpétue l’art avec une délicatesse sans faille) et du cinéma italien qui est l’émanation pure et simple de son peuple, ainsi qu’il nous le racontait ce soir en évoquant la façon de sa chère petite mère, au soir de son mariage avec la Professorella, de les accompagner jusqu’à leur maison et jusqu’à leur lit, temporisant à qui mieux mieux avant que sa jeune épouse ne fasse comprendre à sa chère belle-mère que, n’est-ce pas, c’était le moment de céder le pas et la place… La société italienne est en butte à une évolution de ses pratiques politiques et institutionnelles, au plus haut niveau, qui marque une coupure croissante entre le pays réel et la classe politique, sous l’effet de comportements ressemblant de plus en plus à des modèles de type mafieux – c’est du moins ce qu’un ami de la Professorella, philosophe n’ayant rien d’un prophète de bistrot, nous disait encore hier soir. Or faut-il s’en inquiéter ? Certes, il le faut. Nous nous en en inquiétons donc en dégustant des Ricciarelli de Sienne arrosés d'Amarone, tout en nous racontant à n’en plus finir des histoires de nos vies. Nous nous en inquiétons en passant aussi en revue nos dernières lectures ou nos derniers films. Nous n’y pensions plus cet après-midi en nous baladant de ruelles en places, à travers la ville supervivante de Lucca, puis en nous exténuant de bon bruit humain dans une trattoria de là-bas, mais ce soir, à l'instant de m'inquiéter de nouveau de tout ce qui fout le camp, et pas qu'en Italie, je pense à vous, Pascal, à Ramallah, et à ce simple geste de regretter d’avoir manqué de respect à un homme. C’est comme ça, j’en suis convaincu, que commence la réparation de tout ce foutu pasticcio…

La société italienne est en butte à une évolution de ses pratiques politiques et institutionnelles, au plus haut niveau, qui marque une coupure croissante entre le pays réel et la classe politique, sous l’effet de comportements ressemblant de plus en plus à des modèles de type mafieux – c’est du moins ce qu’un ami de la Professorella, philosophe n’ayant rien d’un prophète de bistrot, nous disait encore hier soir. Or faut-il s’en inquiéter ? Certes, il le faut. Nous nous en en inquiétons donc en dégustant des Ricciarelli de Sienne arrosés d'Amarone, tout en nous racontant à n’en plus finir des histoires de nos vies. Nous nous en inquiétons en passant aussi en revue nos dernières lectures ou nos derniers films. Nous n’y pensions plus cet après-midi en nous baladant de ruelles en places, à travers la ville supervivante de Lucca, puis en nous exténuant de bon bruit humain dans une trattoria de là-bas, mais ce soir, à l'instant de m'inquiéter de nouveau de tout ce qui fout le camp, et pas qu'en Italie, je pense à vous, Pascal, à Ramallah, et à ce simple geste de regretter d’avoir manqué de respect à un homme. C’est comme ça, j’en suis convaincu, que commence la réparation de tout ce foutu pasticcio…

J'ai été intéressé par le film Spotlight, qui évoque le scandale des prêtres pédophiles dénoncés à Boston par le journal local, au dam de la hiérarchie ecclésiastique. À un moment donné, l’un des 80 ( !) prélats incriminés, surpris à sa porte avant que sa sœur ne vienne l’arracher aux journalistes indiscrets, ose dire, en sa candeur imbécile, qu’en somme il aidait ces jeunes gens un peu perdus, etc. Cela étant, le film a aussi le mérite de montrer que, des décennies durant, « la société », et le journal lui-même, ont fermé les yeux sur ces faits dénoncés par des personnages jugés « peu fiables », etc.

J'ai été intéressé par le film Spotlight, qui évoque le scandale des prêtres pédophiles dénoncés à Boston par le journal local, au dam de la hiérarchie ecclésiastique. À un moment donné, l’un des 80 ( !) prélats incriminés, surpris à sa porte avant que sa sœur ne vienne l’arracher aux journalistes indiscrets, ose dire, en sa candeur imbécile, qu’en somme il aidait ces jeunes gens un peu perdus, etc. Cela étant, le film a aussi le mérite de montrer que, des décennies durant, « la société », et le journal lui-même, ont fermé les yeux sur ces faits dénoncés par des personnages jugés « peu fiables », etc.  Ce que Tolstoï pensait des écrivains de son temps, Tchékhov compris: des gamins. Seul Shakespeare trouvait grâce à ses yeux, qui avait cependant le tort de ne pas écrire comme lui.

Ce que Tolstoï pensait des écrivains de son temps, Tchékhov compris: des gamins. Seul Shakespeare trouvait grâce à ses yeux, qui avait cependant le tort de ne pas écrire comme lui.  D’un oeil je lis Glamorama de Bret Easton Ellis, soit six cents pages très rythmées et pimentées sur le milieu branché de la mode et du spectacle à New York, où l’on voit tout le gratin du monde « culturel » défiler, plus ou moins camé, et de l’autre, Les cercueils de zinc de Svetlana Alexievitch, où se concentrent toutes les détresses, souvent désespérées, des rescapés de la guerre en Afghanistan, veuves et fiancées comprises. Or l’on pourrait croire que cette dernière lecture, lestée de souffrance humaine, éclipse l’aperçu du Satiricon américain, bonnement écoeurant de vanité superficielle et de stupide brillance, mais non, et c’est la vertu de la littérature que de nous le rappeler : que tout fait humain peut revêtir de l’intérêt pour peu qu’un écrivain sérieux le ressaisisse.

D’un oeil je lis Glamorama de Bret Easton Ellis, soit six cents pages très rythmées et pimentées sur le milieu branché de la mode et du spectacle à New York, où l’on voit tout le gratin du monde « culturel » défiler, plus ou moins camé, et de l’autre, Les cercueils de zinc de Svetlana Alexievitch, où se concentrent toutes les détresses, souvent désespérées, des rescapés de la guerre en Afghanistan, veuves et fiancées comprises. Or l’on pourrait croire que cette dernière lecture, lestée de souffrance humaine, éclipse l’aperçu du Satiricon américain, bonnement écoeurant de vanité superficielle et de stupide brillance, mais non, et c’est la vertu de la littérature que de nous le rappeler : que tout fait humain peut revêtir de l’intérêt pour peu qu’un écrivain sérieux le ressaisisse.  Notre époque, est notamment via l’Internet et les réseaux sociaux, a largement ouvert les vannes de l’indiscrétion, au point que nous sommes tous devenus, à notre corps plus ou moins défendant, de redoutables paparazzi et des voyeurs plus ou moins forcés. Je m’efforce de ne point trop juger de la chose en moraliste catégorique et courroucé, style Finkielkraut, mais le fait est là, objectivement obscène, et d’autant plus que tout relève désormais de la mise en scène monnayée, invitant tout un chacun(e) à vendre son image et les multiples avatars de son théâtre intime. Nous ne mesurons pas encore les implications et conséquences de cette exhibition forcenée, me semble-t-il, et je ne crois pas que la morale traditionnelle soit la bonne réponse à cette mutation de nos représentations personnelles. Mais qu’en dire de plus aujourd’hui, sinon par le détail et cas par cas ? En commençant, par exemple, par l’intrusion de la webcam dans les maisons…

Notre époque, est notamment via l’Internet et les réseaux sociaux, a largement ouvert les vannes de l’indiscrétion, au point que nous sommes tous devenus, à notre corps plus ou moins défendant, de redoutables paparazzi et des voyeurs plus ou moins forcés. Je m’efforce de ne point trop juger de la chose en moraliste catégorique et courroucé, style Finkielkraut, mais le fait est là, objectivement obscène, et d’autant plus que tout relève désormais de la mise en scène monnayée, invitant tout un chacun(e) à vendre son image et les multiples avatars de son théâtre intime. Nous ne mesurons pas encore les implications et conséquences de cette exhibition forcenée, me semble-t-il, et je ne crois pas que la morale traditionnelle soit la bonne réponse à cette mutation de nos représentations personnelles. Mais qu’en dire de plus aujourd’hui, sinon par le détail et cas par cas ? En commençant, par exemple, par l’intrusion de la webcam dans les maisons…  Un jour que je me trouvais en plein désarroi, après la publication de mon premier livre, vers les années 75-76, et ne sachant comment avancer dans un « roman en chantier », Dimitri m’avait conseillé de me débrider quitte à écrire, à propos de notre vie de jeunes gens, un roman à caractère pornographique. Or la remarque m’a blessé plus qu’elle ne m’a été d’aucun recours. Venant d’un pornographe avéré à la Bukowski qui m’aurait recommandé d’écrire sans précautions et de « tout déballer », comme il le faisait lui-même, je l’aurais bien pris ; mais venant d’un ami si proche et si moralisant à l’ancienne, en dépit de sa propre vie de cavaleur, cela m’a réellement déçu et choqué.

Un jour que je me trouvais en plein désarroi, après la publication de mon premier livre, vers les années 75-76, et ne sachant comment avancer dans un « roman en chantier », Dimitri m’avait conseillé de me débrider quitte à écrire, à propos de notre vie de jeunes gens, un roman à caractère pornographique. Or la remarque m’a blessé plus qu’elle ne m’a été d’aucun recours. Venant d’un pornographe avéré à la Bukowski qui m’aurait recommandé d’écrire sans précautions et de « tout déballer », comme il le faisait lui-même, je l’aurais bien pris ; mais venant d’un ami si proche et si moralisant à l’ancienne, en dépit de sa propre vie de cavaleur, cela m’a réellement déçu et choqué.  Pourquoi ai-je toujours été intéressé par les journaux intimes et les correspondances d’écrivains, et cela dès mes dix-neuf, vingt ans ? Parce que la vie littéraire et les secrets d’alcôve des écrivains m’intéressaient ? Pas vraiment. Parce que les anecdotes de la vie m’attiraient plus que les œuvres ? Absolument pas. Disons plutôt que le mélange des vies et des voix, des douleurs personnelles et de leur expression, de l’immédiateté de la perception et de la relation directe m’ont passionné du point de vue (d’abord peu conscient, ensuite plus lucide) d’une phénoménologie existentielle modulant une littérature, non pas brute mais très proche de l’écrivain se livrant en (quasi) toute sincérité, comme Marcel Jouhandeau dans ses Journaliers, Paul Léautaud en son Journal littéraire ou Jules Renard dans le sien.

Pourquoi ai-je toujours été intéressé par les journaux intimes et les correspondances d’écrivains, et cela dès mes dix-neuf, vingt ans ? Parce que la vie littéraire et les secrets d’alcôve des écrivains m’intéressaient ? Pas vraiment. Parce que les anecdotes de la vie m’attiraient plus que les œuvres ? Absolument pas. Disons plutôt que le mélange des vies et des voix, des douleurs personnelles et de leur expression, de l’immédiateté de la perception et de la relation directe m’ont passionné du point de vue (d’abord peu conscient, ensuite plus lucide) d’une phénoménologie existentielle modulant une littérature, non pas brute mais très proche de l’écrivain se livrant en (quasi) toute sincérité, comme Marcel Jouhandeau dans ses Journaliers, Paul Léautaud en son Journal littéraire ou Jules Renard dans le sien.  Je lis, sans discontinuer, les écrits « marginaux » de Tchékhov, réunis sous le titre de Carnets et de Conseils à un écrivain, ce dernier recueil étant assorti d’un aperçu biographique intéressant de Natalia Ginzburg. Tchékhov est le plus constant et le plus sûr de mes compères de papier depuis quelque cinquante ans, qui me ramène à tout coup à la réalité loyalement approchée, sans idéologie ni maniérisme littéraire, face au monde tel qu’il est.

Je lis, sans discontinuer, les écrits « marginaux » de Tchékhov, réunis sous le titre de Carnets et de Conseils à un écrivain, ce dernier recueil étant assorti d’un aperçu biographique intéressant de Natalia Ginzburg. Tchékhov est le plus constant et le plus sûr de mes compères de papier depuis quelque cinquante ans, qui me ramène à tout coup à la réalité loyalement approchée, sans idéologie ni maniérisme littéraire, face au monde tel qu’il est.  Les éditeurs, les critiques, la famille, ses enfants et sa femme se tortillent passablement en évoquant le contenu des Journals de John Cheever, parus avant une grande biographie récente et dont les pages consacrées aux « vices » de l’écrivain, à savoir son alcoolisme invétéré et sa bisexualité plus ou moins occultée, suscitent autant de gêne qu’ils ont valu de tourments à l’auteur. Or tout cela me paraît un peu lourdement souligné, avec ce mélange de curiosité offus quée et de compréhension forcée qui sied en pays puritain, mais il va de soi que le même genre d’attitude se retrouverait en France, en Allemagne ou en Suisse – ne parlons pas de l’Italie ou de l’Espagne. Et puis quoi ? Et puis rien. Bookchat…

Les éditeurs, les critiques, la famille, ses enfants et sa femme se tortillent passablement en évoquant le contenu des Journals de John Cheever, parus avant une grande biographie récente et dont les pages consacrées aux « vices » de l’écrivain, à savoir son alcoolisme invétéré et sa bisexualité plus ou moins occultée, suscitent autant de gêne qu’ils ont valu de tourments à l’auteur. Or tout cela me paraît un peu lourdement souligné, avec ce mélange de curiosité offus quée et de compréhension forcée qui sied en pays puritain, mais il va de soi que le même genre d’attitude se retrouverait en France, en Allemagne ou en Suisse – ne parlons pas de l’Italie ou de l’Espagne. Et puis quoi ? Et puis rien. Bookchat…  C'est en voyageant qu'on peut le mieux éprouver la qualité d'une relation intime et sa longévité possible, il me semble; en tout cas c'est ce que j'ai vérifié dès le début de notre vie commune, avec ma bonne amie, qui voyage exactement comme je le conçois, sans jamais se forcer. Le plus souvent nous nous laissons un peu plus aller, en voyage, que dans la vie ordinaire: nous sommes un peu plus ensemble et libérés assez naturellement de toute obligation liée à la convention du voyage portant, par exemple, sur les monuments à voir ou les musées. Nous ne sommes naturellement pas contre, mais nous ne nous forçons à rien. Il va de soi qu'il nous est arrivé, par exemple à Vienne lors d'un séjour de nos débuts passablement amoureux, ou traversant la Suisse après la naissance de Sophie laissée à nos parents, ou plus tard en Toscane ou en Allemagne romantique, à Barcelone ou à Louxor, en Provence ou à Paris, de visiter tel formidable monument ou telle collection de peinture d'exception (le Römerholz de Winterthour, un jour de forte pluie), mais ce ne fut jamais sous contrainte: juste parce que cela nous intéressait à ce moment-là.

C'est en voyageant qu'on peut le mieux éprouver la qualité d'une relation intime et sa longévité possible, il me semble; en tout cas c'est ce que j'ai vérifié dès le début de notre vie commune, avec ma bonne amie, qui voyage exactement comme je le conçois, sans jamais se forcer. Le plus souvent nous nous laissons un peu plus aller, en voyage, que dans la vie ordinaire: nous sommes un peu plus ensemble et libérés assez naturellement de toute obligation liée à la convention du voyage portant, par exemple, sur les monuments à voir ou les musées. Nous ne sommes naturellement pas contre, mais nous ne nous forçons à rien. Il va de soi qu'il nous est arrivé, par exemple à Vienne lors d'un séjour de nos débuts passablement amoureux, ou traversant la Suisse après la naissance de Sophie laissée à nos parents, ou plus tard en Toscane ou en Allemagne romantique, à Barcelone ou à Louxor, en Provence ou à Paris, de visiter tel formidable monument ou telle collection de peinture d'exception (le Römerholz de Winterthour, un jour de forte pluie), mais ce ne fut jamais sous contrainte: juste parce que cela nous intéressait à ce moment-là.  Ma bonne amie est l'être le moins snob que je connaisse. Lorsque je sens qu'elle aime un tableau ou un morceau de musique, je sais qu'elle le vit sans aucune espèce de référence ou de conformité esthétique, juste dans sa chair et sa perception sensible, son goût en un mot que le plus souvent je partage sans l'avoir cherché.

Ma bonne amie est l'être le moins snob que je connaisse. Lorsque je sens qu'elle aime un tableau ou un morceau de musique, je sais qu'elle le vit sans aucune espèce de référence ou de conformité esthétique, juste dans sa chair et sa perception sensible, son goût en un mot que le plus souvent je partage sans l'avoir cherché.  Ce mercredi 30 mars. - L'idée de repartir nous est venue à l'annonce de la grande expo consacrée à Jérôme Bosch dans sa ville natale de Bois-le-Duc, mais ce n'était qu'un prétexte: l'idée était plutôt de bouger, ou plus exactement: de se bouger, de faire diversion, de faire pièce à la morosité (?) de cette fin d'hiver, de ne pas nous encroûter, enfin bref l'envie nous avait repris de faire un tour comme en novembre 2013 , sans autre raison, nous étions partis sur les routes de France et d'Espagne, jusqu'au finis terrae portugais de Cabo je ne sais plus quoi (!!) et retour par l'Andalousie et la Provence au fil de 7000 bornes (!!!) mémorables - je le dis parce que c'est vrai alors que je ne me rappelais rien, mais nib de nib, de notre première escale à Colmar avec les enfants il y a vingt ans de ça...

Ce mercredi 30 mars. - L'idée de repartir nous est venue à l'annonce de la grande expo consacrée à Jérôme Bosch dans sa ville natale de Bois-le-Duc, mais ce n'était qu'un prétexte: l'idée était plutôt de bouger, ou plus exactement: de se bouger, de faire diversion, de faire pièce à la morosité (?) de cette fin d'hiver, de ne pas nous encroûter, enfin bref l'envie nous avait repris de faire un tour comme en novembre 2013 , sans autre raison, nous étions partis sur les routes de France et d'Espagne, jusqu'au finis terrae portugais de Cabo je ne sais plus quoi (!!) et retour par l'Andalousie et la Provence au fil de 7000 bornes (!!!) mémorables - je le dis parce que c'est vrai alors que je ne me rappelais rien, mais nib de nib, de notre première escale à Colmar avec les enfants il y a vingt ans de ça...  Ce jeudi 31 mars. - Devant le Christ en croix de Grünewald figurant sur le retable d'Issenheim, l’on reste évidemment saisi et silencieux - saisi par la profonde beauté de cette scène supposément hideuse de la crucifixion de la bonté incarnée, et silencieux de respect compassionnel en se rappelant les milliers de malheureux recueillis par les frères antonins que la vision du Seigneur souffrant et des deux petites femmes agenouillées à ses pieds (Marie la mère et Marie-Madeleine notre sœur pécheresse) aidait à supporter leurs nodules douloureux et leurs purulentes pustules.

Ce jeudi 31 mars. - Devant le Christ en croix de Grünewald figurant sur le retable d'Issenheim, l’on reste évidemment saisi et silencieux - saisi par la profonde beauté de cette scène supposément hideuse de la crucifixion de la bonté incarnée, et silencieux de respect compassionnel en se rappelant les milliers de malheureux recueillis par les frères antonins que la vision du Seigneur souffrant et des deux petites femmes agenouillées à ses pieds (Marie la mère et Marie-Madeleine notre sœur pécheresse) aidait à supporter leurs nodules douloureux et leurs purulentes pustules. Comme le Christ gisant du jeune Holbein à Bâle, le crucifié de Grünewald (nom incertain, comme celui d'Homère, d'un artisan peintre génial qui était aussi savonnier à ses heures) est d'un réalisme halluciné dont la fiction dépasse la réalité de l'humanité douloureuse de tous les temps, sans rien du dolorisme sentimental des figurations soft.

Comme le Christ gisant du jeune Holbein à Bâle, le crucifié de Grünewald (nom incertain, comme celui d'Homère, d'un artisan peintre génial qui était aussi savonnier à ses heures) est d'un réalisme halluciné dont la fiction dépasse la réalité de l'humanité douloureuse de tous les temps, sans rien du dolorisme sentimental des figurations soft.